『春をつげる鳥 』後半 宇野浩二

さて、それから三日たちましたが、父の酋長が、子どもの ようすが心配で、五日のあいだがまちきれなくなって、 山の小屋にいってみますと、食わずのまずの修行をしていました子どもは、へとへとになって、地べたの上にうつぶしになっていました。

そのとき子どもは、ふと、父のきたのを見ますと、よわりきった声で

「おとうさん、わたしには、とてもこの修行はできません。どうか、ゆるしてください。」といいました。

「なにをいうのだ。」と、父の酋長は、わざとあらいことばで、

「そのくらいのしんぼうができなかったら、おまえは、アイヌの男の子とは、いわれないぞ。

アイヌの男の子は、だれでもすることだ。それに、おまえのは、いちばんらくな修行じゃ。」といいました。

それから父の酋長は、わざと、やさしい声で

「な、もうあと二日のしんぼうじゃ。しっかりしろ。いまにおまえも、ふだんは、わしのように、くまやいのししぐらいは、手でなぐりころし、戦争がおこったら、できるだけたくさん敵の首をとり、その首を十ぐらい、腰にさげるようになるんだよ。」といいました。

しかし、子どもは、へんじをしませんでした。 なにかいおうとして口をうごかしかけましたが、だまってしまいました。なにをいっても聞かれない、と思ったのでしょう。そうして、よわい子どもは、帰っていく父の酋長のあとを、いかにも悲しそうな顔をして見おくっていました。

しかし、父の酋長も、その子のことが気になって、たまらないものですから、それから二日目の朝早く、夜の明けるのをまちかねて、山のかり小屋へ、子どもをむかえにいきました。しかもこのとき、じぶんひとりでなく、おいしいたべものを用意して、三、四人の部下つれて、そのひとりに、子どものいちばんすきなものを持たせて、山のかり小屋のまえまきました。そうして、父の酋長は、できるだけ大きな声で、

「さあ、よくしんぼうした。むかえにきてやったぞ。」とさけびました。

ところが、中からへんじがないばかりか、小屋の中が、みょうにしんとしていますので、父の酋長は、胸をどきどきさせながら、中にはいっていきました。

すると、なんとしたことでしょう。子どもは、このまえとおなじかっこうで地べたにつっぷしたまま、もう、つめたくなっていました。

そこで、父の酋長は、部下の者といっしょに、いろいろと、できるだけの手あてをしてみましたが、よくしらべますと、そのまえの日あたりに息がたえたらしいことがわかりましたので、父の酋長はあきらめて、部下のひとりにいいつけて、その小屋のそばに、墓の穴をほらせました。

それから、父の酋長は、ふだんから、子どもがだいじにしていました小がたなとか、笛とか、そのほかのものをうちからとりよせて、子どものからだといっしょに、その墓の中にうずめました。

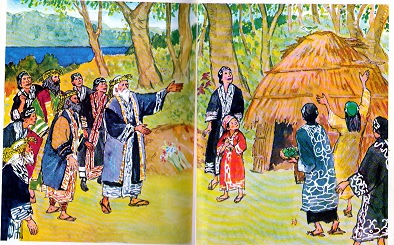

この子どもは、よわかっただけに、大人の人たちにもかわいがられ、また、笛で歌をふくことがじょうずでしたから、この子どもがうずめられますときは、いつとなく、人びとが聞きつたえて、おとなも、子どもも、大ぜいあつまってきました。

すると、この子どものからだが土にうずめられて、見えなくなってから、三十分ぐらいたちましたとき、ふと、人びとの耳に、なんともいえぬ、よい笛の音のようなものが聞こえてきました。

人びとが息をこらして、その声のするほうを見ますと、それは、いまさきまで、その子どもがいた小屋の屋根に、一羽の小鳥がとまっていて、その小鳥がないている声でした。

みどり色をしたその小鳥は、人びとが、じぶんの声に気がついたのを知ったらしく、いちどなきやみましたが、すぐまたなきつづけました。

ところが、その声が、死んだ酋長の子どもが、いつもふいた笛の音によくにていますので、人びとには、その声が、人間のことばにすると、こういうことをいっているように聞こえました。

「わたくしは、酋長の子です。が、いまは、こんな鳥に生まれかわりました。しかし、わたしには、くまやいのししをたたきころしたり、いくら敵といっても、人間の首をとったり、そういうことはどうしてもできません。

わたしは、まえに、木の枝や草の葉で笛をこしらえて、その笛で歌をふいてたのしんだように、こうして、歌をうたっているときが、いちばんうれしいのです。

いまは、ちょうど春です。わたしはこの歌で、わたさいのすきな人間の子どもたちに、春がきたことを知らせるやくをしたい、と思います。

子どもたちは、わたしの歌を聞いて、草つみにいったり、小鳥と遊んだりする春がきた、と思うでしょう。わたしは、その“春を告げる鳥”になりたいでのです。いえ、わたしは、”春をつげる鳥”・・・うぐいすです。みなさん、いまのわたしは、なんというしあわせな身分でしょう。」

きのうまで、いえ、おとといまで、あんなに悲しい顔をしていた子どもが、こんな、いきいきした、かわいらしい、たのしそうな、“春の使い”になって、じぶんの幸福をうたい、人間の子どもを幸福にする、というのですから。

「そうだ、あの子は、こうなるほうが、よかったのだ。と、父の酋長は、心の中でしみじみ思いました。

そばにいた、大ぜいの人たちも、みな、こころの中で、この酋長とおなじようなことを考えていたにちがいありません。ですから、人びとは、酋長といっしょに、長いあいだ、だまって屋根の上のかわいらしい小鳥の歌に、耳をかたむけました。

挿絵:市川 禎男

【アンクルKのつぶやき】

【アンクルKのつぶやき】

『春を告げる鳥』というのは、もう読んではいけない話なのだそうだ。

私たちが読んだ童話は、今とはだいぶ違うような気がする。

どうすることもできない、なす術もない悲しいことが世の中にはあるということを、少しずつ受け入れていったように思う。

その上で、これが正解ですよとはどこにも書いてないが、勇気とか思いやり、道理といったものを、年齢に応じて感じとっていったように思う。

ありのままを見せて、後は自分で考えなさいと投げ出すような感じ。

それは子供に対して、一人の人間としての信頼があったからではないのかな。

人の世は難しいもので、振り子は常に振れすぎる・・・ような気がする。

|

|

|

|