THE SEVENTH EMIGRANT |

|||

| 沖縄を考える 沖縄で考える |

| Toppage | Critic | 図書室 | リンク | Emigrant | 風游blog | |

THE SEVENTH EMIGRANT |

|||

| 沖縄を考える 沖縄で考える |

【2012.12.16】 「現代思想201212特集尖閣・竹島・北方領土」を読む

なかなか読み応えのある「特集」といえる。「目玉」は豊下楢彦の“「領土問題」の戦略的解決と日本外交の「第三の道」を求めて”である。もちろん、狂騒曲のように劣化し続ける政治家やメディアの跳梁跋扈(魑魅魍魎という4文字熟語が浮かぶが)に対して一石を投じているのだが、さてこの鋭敏かつ冷静な分析の波紋はの行方は……、少なくとも、この間の彼の仕事(安保と天皇をめぐって)は「戦後日本」を確実に切って見せている。

その他のいくつかの論考の抜き書きである。最後に、例によって「目次」を載せる。

若林千代の「再び、<場所>を想像する」において紹介されていた「琉球新報」20120815のヘリテージ財団の上級研究員ブルース・クリングナーが2011年6月に発表した論文「在沖海兵隊が太平洋地域の平和と安全保障に必要不可欠な10の理由」が目を惹いた。クリングナーはかつて、ソウルを中心に東アジア地域で活動していた元CIA上席分析官であるが、そこでクリングナーは「沖縄は国家でない」と強調し……とある。まぁ、ここまであからさまに言ってもらえれば事態ははっきりする。「沖縄には自己決定権などないのだ」と。基地撤去と沖縄独立の関係は、東アジア-日米安保を睨んで固く結びあっていることをはしなくも表明している。

若林は注で“2012年10月6日、台北市の台湾師範大学で開かれた、島嶼領土問題を主題とする「民間東亜論壇」シンポジウムにおいて、台湾の三人の知識人(陳光興、王智明、胡清雅)により起草された「歴史に向き合い、争議を解決し、平和に邁進しよう」という声明が発表された”ことを紹介しつつ“……島嶼や国境地帯は、新たな〈民衆の平和〉を想像する契機をはらんだ〈場所〉として、東アジアに開いて、再び、想像されなければならない”と記す。ここでも〈民衆の平和〉は日米安保粉砕、日帝国家解体が浮かび上がる。

丸川哲史は「島と海と 東アジアの120年」の中で、「帰属問題」を丹念に扱いながら、末尾で“ちなみに、沖縄民衆のほとんどは心情として日本からの独立に心動かされながら、敢えてかつてのユーゴのような惨状を避けるためにも主権(独立)を言わない、といった態度が示されているという。このような主権問題の克服の仕方というもの、またそのバランス感覚は実に日本(本土)において今、最も足りないことなのかも知れない”と触れる。

「沖縄問題」ではない、「日本問題」なのだと事あるごとに訴えていたが、しかしそれら自身は錯綜していることを認めないわけにはいかない。もはや「独立か否か」でも「なぜ独立か」でもない。問題は「独立とは何か/どのように可能か」へと突き進んでいる。「自己決定権/民族自決権」論議は、嫌日・排日ムーブを生み出しているが、それは「日本(人)への罰」(ある意味での「病」でもあるが)だとしても、こうした言説は決して未来には届かないことは強調しておきたい。

『現代思想』に戻ろう。新崎盛暉の<いかにアジアを構想するか>「沖縄は、東アジアにおける平和の『触媒』となりうるか」という基調提起に対して、孫歌が「眼前に迫る沖縄民衆の姿・新崎盛暉氏への応答1」と題して、“しかし、一つ提起せざるを得ない問題が存在します。それは、直接的に生活圏という概念を応用するだけでは、釣魚島をめぐる紛争を有効に解決することにはならない、ということです。日本は東アジアにおいて唯一西欧近代の植民地モデルを模倣して侵略戦争を発動した国家です。釣魚島の主権をめぐる紛争の発端は、領土主権を奪い取ったということだけでなく、まず何よりも歴史問題です”と提起し返す。これは、玄武岩の「領土問題とジャーナリズム」とも呼応している“韓国にとって独島は、朝鮮半島の植民地化の過程で最初に日本に奪われた場所として、日本の植民地支配からの解放とともに独立を果たしたものの、日本がまだ完全に放棄していない被支配の歴史清算にかかわるものの象徴である。そこには漁業資源や海洋権益という経済的利害が絡んでいるものの、それを守ってこそ「解放」が全うされるという歴史問題でもあるのだ。中国においても尖閣諸島がただの領土問題ではなく、中国社会科学院の孫歌がいうように、それはむしろひとつの歴史問題の凝縮点として存在している”。

日本はなぜ「歴史問題」に向き合おうとはしないか。この問いは、戦後日本を形作った「安保」と「憲法」以上に「天皇問題」を俎上に乗せる。

「ごろつき」という以外に適切な表現を持たない安倍、石原、橋下などは、おそらく安保も憲法も知らない。ましてや天皇においてや。そう、今日は「総選挙投開票日」であった。

|

『現代思想』2012年12月号 目次 特集=尖閣・竹島・北方領土 アジアの地図の描き方 ○領土問題とは何か・「領土問題」の戦略的解決と日本外交の「第三の道」を求めて/豊下楢彦 ○何が問われているのか ・欧米中心主義の末期症状、そして日本人が選ぶべき別の道/板垣雄三 ・クロノトポスの政治的変容 4000年文明国家と百年国恥地図/土佐弘之 ・再び、<場所>を想像する/若林千代 ○方法としての尖閣 ・島と海と 東アジアの120年/丸川哲史 ・構造変動を迎えた日中関係 対立を安定化への契機に/劉傑 ・「釣魚島」の背後の中国の思想的分岐/張寧 ・1990年代後の釣魚台運動 両岸保釣運動の交流と合流/王智明 ○いかにアジアを構想するか ・沖縄は、東アジアにおける平和の「触媒」となりうるか/新崎盛暉 ・眼前に迫る沖縄民衆の姿・新崎盛暉氏への応答1/孫歌 ・東アジアは、沖縄における平和の「触媒」となりうるか・新崎盛暉氏への返答2/任佑卿 ・生活圏と境界圏がもたらす近代性 沖縄と台湾の間・新崎盛暉氏への応答3/?卓軍 ・方法としての沖縄・新崎盛暉氏への応答4/羅永生 ・アジアの新しい言語・セッションを振り返って/白永瑞 ○変貌する中国 ・中国の衝撃/子安宣邦 ・中産階級の夢の浮沈と中国の未来 近年のネット流行語から見る中国知識青年の経済的・社会心理的境遇/賀照田 ○メディアと国益 ・想像された地図 メディア、政治、そして北東アジアの領土問題 T・M-鈴木 ・領土問題とジャーナリズム 「国益」を越える東アジアリージョナル放送の構想へ/玄武岩 ○生活圏から ・南へと向かう八重山/野中大樹 ・環オホーツク海域の境界変動とそこで暮らしてきた人びと 先住民族、とくにアイヌの視座から/田村将人 |

【2012.12.13】 9.30そして沖縄独立雑感<目取真俊・宮城康博・知花昌一・目取真俊/そして島袋純>

或る意味では天下大乱の兆しとでもいえる情況に、おちおち書き込んでいる閑がなかったとも言える。もちろん総選挙なんぞを指しているのではない。原発から沖縄、そして東アジア大の隘路である。我々は何をしているのか、何処にいるのか。

9.30の普天間ゲートの攻防は決定的であった。ともあれ、まだまだ事態は転変する。12.23まで、まだ時間はある。

マスメディアにまで及んでいる劣化は今次総選挙の「第三極騒動」に明瞭に示されているように、「国防軍?」「核武装?」が仰々しく取り沙汰されている。数十万の人々を恐怖と生活破壊の淵に追いやり、今なお収束のメドすら立たないままの福島東電原発は置き去りにされ、そして日米安保体制は耐え難い屈辱と惨禍を沖縄に強いている。もはや、日本が滅びの道を突き進むことは一向に構わない。ただ、私たちを道連れにするな!「好戦国日本よ、好戦的日本国民者と権力者共よ、好むところの道を行くがよい。もはやわれわれは人類廃滅への無理心中の道行きをこれ以上共にはできない」。なんとこれは1981年の川満信一さんの宣言だ(「琉球共和社会憲法C私(試)案」の前文末尾)。

沖縄にとって、もはや事はオスプレイ配備強行に留まらない。我々日本の、そして沖縄のプロレタリアート民衆は、次の一歩をどう踏み出すべきか。

目取真俊は、9.9県民大会を前に「日米想定外の抵抗示せ。……もはや移設ではなく撤去運動を進めるべき……基地機能に支障が出るくらいの居心地の悪さを与えなければ、米軍も日本政府も本気で考えようとはしない」と言い切っていた(2012年8月27日)。

彼のブログ「海鳴りの島から」を引用しよう。

“2012-10-14/(9月30日)大山ゲートと野嵩ゲート前にもっと多くの市民が集まり、機動隊が市民を強制排除できない状態を作り出し得ていれば、普天間基地は機能停止に陥って、翌日のMV22オスプレイ配備を阻止することができた。そうなれば日米両政府は事態の深刻さに気づき、普天間基地をめぐる方針を再度議論せざるを得なくなっていただろう。残念ながら、沖縄県民は絶好の機会を逃した。/おそらく日米両政府は、市民が普天間基地のゲートを実力で封鎖するとまでは考えていなかっただろう。県民大会の決議をもって東京に行き、政府に要請して終わる、というこれまでのパターンをくり返してはならない。”

“大山ゲートで連日早朝から行動している70代の反戦地主が、一夜明けた10月1日の朝、こう語っていた。/ゲート前の座り込みは排除されたが、今回はまったく敗北感はない。これまでは米軍の演習や事故に、沖縄県民は受け身で反対してきた。しかし、今回は自分たちから普天間基地に攻めていった。これまでの反対運動とはまったく違うものだった。沖縄の反基地運動の質が変わった。”

彼は “市民の中からケガ人が出たのは残念だが、一方で、市民が警察にケガをさせていないことは誇っていいことだ。私たちの目的は普天間基地を撤去させることであり、同じ沖縄人である県警や基地ガードマンとぶつかってケガをさせることではない。市民が行ったのは、自らの身を守るための最低限の抵抗である”とした上で、“警察が国家の暴力装置としての本質を剥き出しにするなら、市民にはそれに抵抗する権利がある”と書き加える。

目取真俊は、60代以上の世代が率先して立ち上がったことを称揚するが、元名護市議でかの市民投票の牽引者であった宮城康博も自身のブログ(なごなぐ雑記20121009)で同様の書き込みをしていた。宮城は比屋根照夫インタビュー記事(琉球新報2012.10.9)について触れつつ次のように書き込む。

“比屋根さんは、あのゲート前での人々の行為に復帰を経験した人たちの“「復帰責任」を果たそうとする意思の「萌芽」”をみたという。/私のような若輩が、先輩たちの決意や行動を忖度する気はないが、今回の一連の事態における高齢の先輩たちの行動力は特筆に価する。そのような先輩たちと、ツイッター等での呼びかけ合いに呼応して参加した決して多くはないが自主的自発的な若者たち、時流の中で組織力も落ちてるであろう組合の活動家や組合員たちのがんばり、多数多様な人々がゲート前の「解放区」をつくりだし、そこを維持し先に進めようと踏ん張った。国家による暴力が振るわれ「解放区」は弾圧され排除されたが、それらを大勢のウチナーンチュがみて心震わせ奮わせた。その場にいなかった人々も含めて、我々は共にあることができる世界をつくりだすための大きな一歩を踏み出した”と。

<「復帰運動」に対する(あえて言えば自己批判的)総括を込めて座り込む>。

比屋根は“復帰を経験した人たちが、基地の固定化によりオスプレイの強行配備を招いてしまった、という贖罪感を抱き、「復帰責任」を果たそうとする意思の「萌芽」を感じ、それに感動を覚えた”。そして“従来の抗議型の運動というより、自己を振り返り、過去への自責感を克服して、未来の若者たちにどうつなげていくか、という歴史認識の広がりに今後の可能性をみる。この運動が新しい思想潮流として沖縄を覆うことになった時、沖縄の人間の尊厳や自決権が踏みにじられている現状、差別問題などに抵抗する挑戦的な運動へと転化することであろう”と語る。だが、主体を語りつつも、主体を欠落させているのではないかという、違和感を拭いきれなかった。

「祖国復帰運動」と名付けられた巨万の沖縄民衆の闘いは、その内部に様々な矛盾を孕みつつ、さらにその外には圧倒的少数派でしかなかったとしても「反復帰」の潮流がその萌芽を見せていた。それ故、あえて、今回の10万人の県民大会と普天間ゲートの闘いを対比させてみることも必要ではないだろうか。

国会・官邸を取り巻く十数万の民衆の存在と、議会制民主主義の乖離を重ねてみれば、暗澹とするが、何処かで畑中文治が書いていたが「街頭で決着つけるしかない」……と。不服従抵抗闘争の行方は?

復帰運動に対する救抜は、「日の丸復帰」から「反戦復帰」への転換を強調する傾向(これは未だ存在しているが)ではなく、復帰運動が随伴した民主々義的諸権利獲得運動としての側面を強調する傾向としても存在する。ここ数年の自己決定権の確立・行使をめぐる論議は、「立憲主義的な権利主体性の回復運動へと進展し」(島袋純「思潮2012」タイムス20121127)、沖縄民衆の持つ「主権国家を構成しうる権力」の行使という段階に踏み込みつつあると指摘する。しかし、編集部がつけたのかも知れない小見出しが「未完の復帰運動」とある。依然として<自立・従属>の未決の問いは残る。この点について、大杉莫の「赤いプロレタリア」№22(2012.9-10)での一文を引用しよう。

“島袋が行政的側面を強調し、仲里が運動的側面を提起しているという違いはあれ、「復帰運動」の総括としての「日本と国家」に対する壮大な挑戦を射程している。それらが沖縄民衆の闘いと結びつく時、歴史は確実に動き出すであろう。”

あるエピソード。

去る11月10日、浦添・前田のベッテルハイムホールで、「海づくり大会への天皇出席反対!アクション」主催の「天皇制と沖縄」シンポジウムが開催された。パネラーが西尾市郎「天皇三大イベントとは」、知花昌一「非国民とは」、目取真俊「沖縄人にとって天皇制とは」の三人。西尾さんは、入院中にもかかわらず、医師から外出許可をもらっての車椅子での参加であった。

興味深い論点を拾えば、まさに天皇制イベントであった「国民体育大会」でのソフトボール会場で「日の丸焼き棄て」の闘いに決起した知花さんが、「かつては新崎盛暉さんの居酒屋独立論などによって、独立論には否定的であったが、今では、もはや、沖縄は独立するしかないのではないか」と言い切ったことであろう。もうひとつ目取真さんは「天皇制を不問に付す」という点で現在の護憲運動に対して批判的な論点を提起。さらに会場からの(若干挑発?的な)「独立論については?」という質問に対して、「基地問題一つ取ってみても(沖縄)独立しかない」と躊躇なく言い切る。

ただし、こうした会場の雰囲気に異議を唱えるように「ナショナリズム(批判)」や、先島差別を含む沖縄内部の矛盾対立(階級的対立?)の強調が飛び交う。ただ「良いナショナリズム・悪いナショナリズム」や、沖縄と先島の「(民族的)均質性」を持ち出したりすることで問題を錯綜させてしまった面も見受けられた。もちろん、目取真さんは「独立を勝ち取った後のナショナリズムは最悪である」と強調してはいたが……。目取真さんは他方、憲法第一章の天皇条項を指して「護憲には決して与しない」ことも強調していたことは付け加えておかなければなるまい。

もう一つ、『現代思想』12月号(「特集 尖閣・竹島・北方領土」)で、丸川哲史は“ちなみに、沖縄民衆のほとんどは心情として日本からの独立に心動かされながら、敢えてかつてのユーゴのような惨状を避けるためにも主権(独立)を言わない、といった態度が示されているという。このような主権問題の克服の仕方というもの、またそのバランス感覚は実に日本(本土)において今、最も足りないことなのかも知れない”(「島と海と 東アジアの120年」)と記す。

ここで、反語としてではあるが「何故、沖縄は独立しないのか/できないのか」という問いが改めて浮かび上がる。 併合から四半世紀たった1997年5月に開催された「沖縄独立の可能性をめぐる激論会」では、参加者の中でさえ6割に留まった独立賛成から、居酒屋独立論批判なども惹起しつつ、2008年5月の「シンポジウム・来るべき自己決定権のために―沖縄・憲法・アジア」を画期=転轍として、今や、沖縄独立は「自明」とさえなっている。つまり、民衆レベルでの「次の一歩」に辿りつつある。

なお<県出身研究者ら「琉球独立学会」設立へ>という沖縄タイムスの記事(2012年11月25日)が報道された。

“沖縄の基地負担をなくして平和を実現するために、日本からの独立を追求しようと、大学教員ら県出身者が来年4月に「琉球独立総合研究学会」を新設することが分かった。松島泰勝・龍谷大学教授(49)と友知政樹・沖縄国際大学准教授(39)が23日、三重県津市で開かれた日本平和学会の集会で初めて発表した。2人は「独立を目指すことを前提に、円滑な達成方法や世界の事例を研究して実践につなげたい」と話す/すでに今月8日、発起人5人で準備会を立ち上げた。会合を重ね、来春までに学会の規約をまとめる”

【2012.12.07】 「ふぇみん」20120815<特集・沖縄 すりかえられた「復帰」>を読む

今年の8月掲載分である。3ヶ月余の遅延(笑)。「9.9県民大会」から「9.30」を経て、「開店休業」状態に陥ってしまったことは確かである。かくも、更新が滞ってしまった。「12.23普天間閉鎖」を目前にして、とりあえず。

ともかく「復帰40年」の節目に、沖縄の女性論客が並んだ。さすが「ふぇみん」である。

●高度な自治権と対抗経済を●内海(宮城)恵美子

●自然・人・自治の未来●安里英子

●駐留を続ける軍隊の暴力性●高里鈴代

|

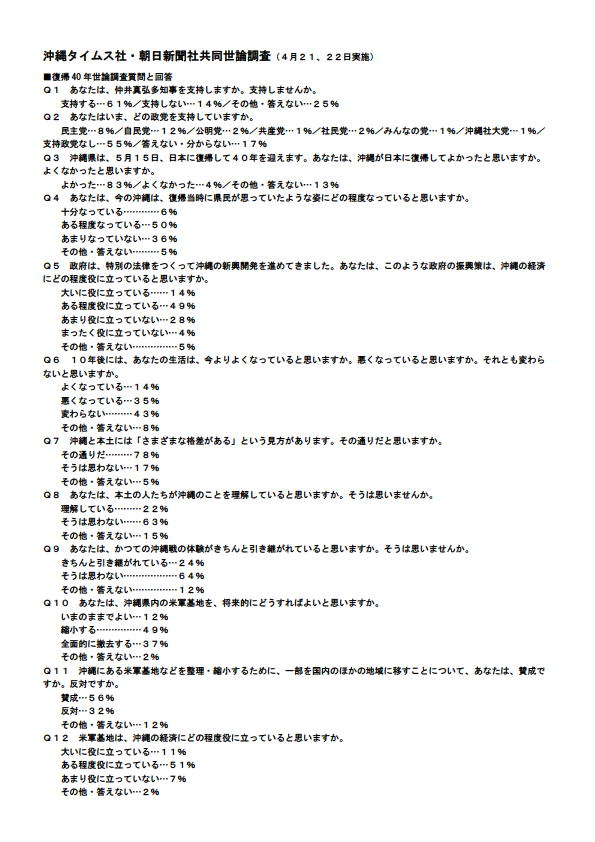

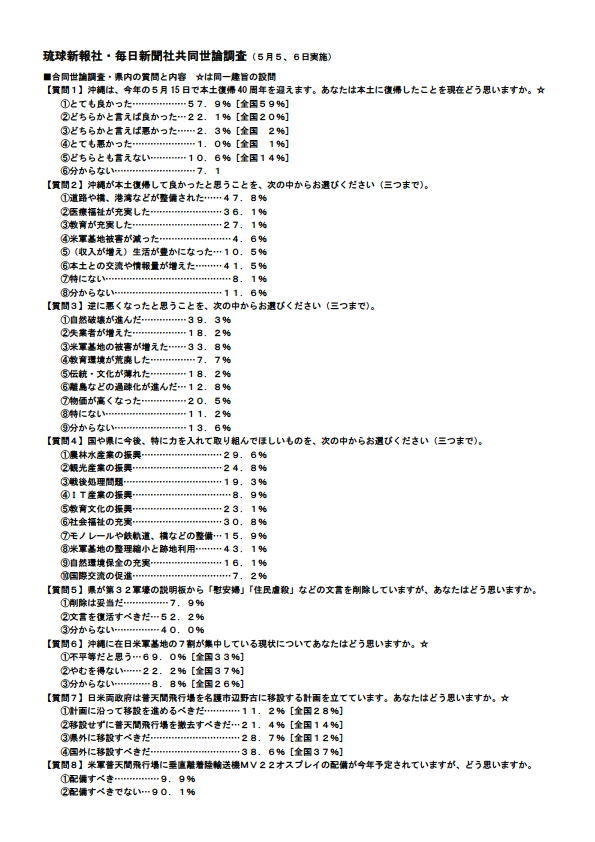

すりかえられた「復帰」を取り戻すために 自然・人・自治の未来 安里英子さん(あさとえいこ ライター。沖縄大学非常勤講師。著書に『琉球弧の精神世界』(御茶ノ水書房)など。朝鮮人軍夫問題を考える「沖縄恨之碑会」代表もつとめる) 沖縄にとって日本「復帰」とは何だったのか、と絶えず自問する沖縄がある。だが、これを日本やアメリカにとって、沖縄を日本に「復帰」させることとは何だったのかと置き換えてみる。すると自閉していた私の思考に少し風が吹く。 さらに、さがのぼって考えてみると米軍は、沖縄占領直後には「沖縄マイノリティー」を強調し、さかんに沖縄文化の固有性をたたえた。つまり、沖縄は日本ではないというわけだ。そしてサンフランシスコ講和条約で、沖縄は日本から切り離され、米軍の占領地となった。しかし、24年後、アメリカは沖縄政策を転換させる。ベトナム戦争で疲弊し、軍事予算を日本政府に肩代わりしてもらうためだ。こうして沖縄は、日本に「復帰」させられた。内発的「復帰運動」は、完全に日米の政府によってすりかえられたのである。 1972年、日本政府は沖縄開発庁を設置し、「沖縄振興開発計画(1次から3次計画)」を策定した。同計画は本土と沖縄の経済格差を是正することに大きな目的があった。その結果、あらゆる公共事業がひしめき、土地改良事業、港湾整備、護岸工事など島々の隅々まで開発がなされた。2001年には開発庁は廃止されたが、新たな振興計画が策定された。 だがそれで失われたものは何か。島の豊かな自然であり、自治であり、土着の信仰である。今、沖縄に自然海岸は少なくなってしまった。珊瑚礁の海岸は埋め立てられ、人工ビーチが造営されている。私の暮らす中城湾内には数カ所の人工ビーチが出現したが、どれだけの費用が投じられているか気にする人は少ない。 かつて珊瑚礁の海は食料の宝庫であった。海さえあれば飢えることはなかった。名護市の辺野古の近くに、嘉陽という部落がある。そこで聞いた話は、まるで夢のような話だった。部落には「サグン神」という女神(カミンチュ)がいた。サグン神は、夜に浅瀬の海に入る。眠っている魚を手探りで捕るのである。珊瑚礁の海では、女たちが漁具なしで魚を捕まえることができた。 そのような自然の豊かさに支えられた暮らしの指標を打ち出したのが、復帰直後の73年に策定された「名護市総合計画・基本構想」だった。それは政府の「沖縄振興開発計画」に対抗する形で、「逆格差論」として提案されたものだった。真の豊かさとは、自然の豊かさとムラ(部落)の自治・相互扶助に支えられたものであると宣言している。 ところが、その高らかに打ち出された「逆格差論」は、辺野古へのヘリ基地建設計画でかき消されてしまった。以後、辺野古では座り込み闘争が続いている。そればかりではない。米軍は北部訓練場の一部を返還したが、その代わりに東村高江に「ヘリパッド基地」の建設を計画した。地域住民による建設阻止行動が続けられているものの、防衛庁はいつ強行に建設を進めるか分からない。というのは、7月23日に山口・岩国基地に運び込まれたオスプレイが、もし普天間基地に強行に飛来することになれば、高江のヘリパッドは、オスプレイの基地としても使用される可能性があるからだ。 米軍統治時代も「復帰」後も続く基地被害と人権侵害。とりわけ米軍人による女性へのレイプ事件は今も続いている。それを裁く日米地位協定の不平等の問題も、日本政府はほとんど無関心を通してきた。だが、今やオスプレイの日本飛来は、全国にその被害をおよぼす危険があるとして、沖縄だけの問題ではすまなくなった。つまり、72年の沖縄返還はアメリカにとって、日本への再・軍事支配への道だったことが、はっきりと見えてきた。 一方、日本政府は沖縄の先島地域への自衛隊配備を強化しようとしている。日本の最西南端である与那国の人々は今、自衛隊問題で苦しんでいる。1600人の少ない人口で、助け合って暮らしてきた人々が、自衛隊誘致派と反対派に分かれて反目しあっている。自衛隊基地の建設は地域住民の自治を破壊している。 幸い、沖縄は多くの島々からなり、それがために奇跡的にも多くの独自の文化と歴史が今でも生きている。かろうじて伝統的祭祀が維持されている地域もある。 かつて、名護市が提案した「逆格差論」こそ、再び問われるべきである。同時にまた日本全体も3・11の経験や、原発事故を通して、真の豊かさとは何かということが問われている。立ち止まってまわりを見たとき、そこには近隣の国々の人々の顔も見えてくるにちがいない。 「復帰」後も変わらぬ“基地・軍隊”の島に抗して 駐留を続ける軍隊の暴力性 高里鈴代さん(たかさとすずよ「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」共同代表。「強姦救援センター・沖縄(REICO)」代表。元那覇市議会議員) 今年5月初め、沖縄タイムスと朝日新聞は共同世論調査を行った。沖縄の米軍基地が減らないのは「本土による差別だ」と答えた人が、沖縄では50%に上ったのに対し、全国では29%、また、本土の人たちが沖縄を理解しているのかとの問いには、「そうは思わない」が沖縄で63%であった。復帰40年を迎え、なぜ、このような意識の隔たりが生じているのか。 日本は、1952年、サンフランシスコ講和条約で自国の独立と引き換えに沖縄をアメリカの軍事占領下に渡した。最高統治者を米高等弁務官とする軍事基地の島・沖縄では、米軍による事故・事件に対して、公正を求める裁判権はなかった。だが、人々が求めた“復帰”とは、平和憲法の下の、核も基地も軍隊もない平和な沖縄だった。 ところがどうだろうか。復帰の時点で在日米軍基地の53%が、40年後の現在、74%も沖縄に存在している。国土面積の0.6%の狭隘な土地に。そして現在、一部の地域の返還と引き換えに、オスプレイの配備に備えた辺野古新基地建設と、高江へのヘリパット建設が日米合意の下に強行されようとしている。辺野古の座りこみは3000日(8年余)を超え、高江も4年に入っている。 このような状況で開催された政府主催の「復帰40周年記念式典」の空々しさ!40年前と同じ土砂降りの雨の中、抗議集会も開かれた。 95年の米兵少女強かん事件を機にできた「基地・軍隊を許さない行動する女たちの会」は、96年から「戦後米兵の女性に対する性犯罪」年表を作成してきた。占領直後からくり返されてきた米軍による女性への暴力。年表は、年齢を超えて累々と続く被害の記録であり、女性たちの沈黙の声が聞こえてくるようだ。 また、沖縄の女性たちがアメリカで市民と交流し訴えた96年の「アメリカ・ピースキャラバン」が、97年に「軍事主義を許さない国際女性ネットワーク」となり、フィリピン、韓国、アメリカ、プエルトリコ、ハワイの女性たちとつながった。2006年、「米軍再編」で、在沖海兵隊8000人のグアム移動が発表された時から、グアムの女性が加わった。この女たちのネットワークを通して、基地の存在と、軍事・植民地・家父長支配の複合的なつながりが見えてくる。 05年7月、米兵による少女強制わいせつ事件が起きた時、かつて高校2年生の時に3人の米兵からレイプ被害を受けた富田由美(仮名)さんが、「仕事として人殺しの術を学び、訓練している米兵たち」の撤退を訴えて知事に公開書簡を出した。その手紙を沖縄県選出議員が国会で取り上げ、過重な基地負担を質したのに対して、当時の町村外務大臣は、「米軍と自衛隊があるからこそ日本の平和と安全が保たれている側面が、すっぽり抜け落ちている」と批判した。全体の平和と安全のための、一部(沖縄)の犠牲もやむなし、の答弁に、沖縄では強い抗議の声が上がったが、全国紙の関心は皆無だった。 去年11月末の、辺野古基地建設に関する環境影響評価書の提出時期にからんだ沖縄防衛局長の「犯す前に犯しますと言いますか」の差別発言には、女性たちは、「評価書を提出する沖縄県を女性に例え、その女性の意思と自己決定権を奪い支配する性暴力を肯定した暴言」「沖縄県民、女性への謝罪を示したかに見える政府の行動は、沖縄への差別的本質を必死で隠蔽しようとするもの」と強い抗議集会を開いた。 6月25日の星条旗新聞(英字)は、前年度(2010・10~11・9)の全米海兵隊性暴力事件総数を346件と報告。沖縄駐留海兵隊は67件で、事件を起こした兵士数では米国内を含む海兵隊基地の中で2番目に高く、基地の兵士数に換算した発生率では基地平均の約2倍の高さを示した。この高さに愕然とする。オスプレイの危険性が問われているが、同様に駐留を続ける軍隊の暴力性が問われなければならない。 「復帰」で顕著になった若者の深刻な雇用問題 高度な自治権と対抗経済を 内海(宮城)恵美子さん(うつみ(みやぎ)えみこ 琉球大学教員。漫画「ガレキ受け入れが東北の為になるって思ってませんか?」を拡げる会代表、「うちな-ぐち・ティーダぬ会」代表など) 沖縄の失業率は7・1%(2011年)と高い。1人当たり県民所得は203万9千円(08年)で各県の下から2番目。半面、人口増加率は全国一で、40年前96万人だった人口は140万人を超えた。合計特殊出生率は全国よりも高く1・83(10年)である。 経済構造は第3次産業のウエートが高い。卸小売業、医療、福祉、介護等の求人が多い。毎年の学生の就職希望ランキングのトップ5に大手スーパーが入るように、多くの若者の就労分野は福祉系ではなくサービス系である。スーパー業界は、沖縄の年中行事とリンクし、先祖を供養する清明祭やお盆などの期間中は食料品やギフトの売り上げが確実に増える。沖縄は人と人とのつながりが深く、収入の少ない若者が生活できるのは、相互扶助社会だからともいわれる。その一つに「模合」という友人間の金融システムがある。県民は模合を飲食店等で行い、消費を通じてサービス経済を盛り上げている。 ところで、沖縄の「新規学卒者」が最初に就く仕事で正社員は3割程度で、多くは非正規雇用からの出発となっている。その影響は早期離職となって表れている。「七五三現象」という言葉は、新卒者の中卒7割、高卒5割、大卒3割台が3年以内に離職することを意味しているが、沖縄では大卒5割、高卒6割台と更に高い早期離職がみられる。若年者失業率15%と早期離職が重なり若者の不安定な就労状況を形成している。沖縄県の事業所の多くが零細中小企業で96・3%が29人未満の小事業所である。そのような脆弱な経営基盤から、正社員への道が狭く、労働条件も良くない。 例えば育児休業制度では、10人未満企業で育児休業制度を有しているのは51・5%で10~29人企業では69・6%である。残業の長さも若者を悩ませている。正社員で入社したが残業時間を加えて賃金を割ると「時給300円!」という声も聞こえてくる。このような若者の雇用問題は「復帰」後に顕著になった。 「復帰」前は、特に若者の雇用が問題とはされていなかった。全体が貧しい中で、農漁業など、自然との共生分野があった。家業や地域の「ゆいまーる(相互扶助)」の中で、障がい者も社会参加のポジションを持っていた。当時、失業率は1%程度(3000人程)であった。現在は失業者5万~6万人、その半数近くは30歳未満である。 若者の就職希望先は、公務員、電力、金融系、大手小売業だが、少ない採用の枠内の人しか希望はかなわない。観光産業は基幹産業であるが人気は今一つである。意向調査では「辞めたい」と「転職・退職」を考えている従業員は56・4%と半数を超え、離職など、「そうは思わない」従業員はたった24・0%であった。(12年6月22日琉球新報)。待遇や給与等への不満があるようだ。「復帰」以来、「本土との格差是正」が叫ばれ、国は1~4次の沖縄振興計画で合計10兆円超を投じてきた。高率国庫補助で社会資本整備等が進んだが、内容を巡っては批判もある。名護市の「金融特区」における認定企業は現在までゼロで、効果は疑わしい。 日本はGDPで豊かさを測るが、沖縄にはGDPのみで測れない豊かさが残っていた。70~80年代に「金武湾を守る会」は「海と大地と共同の力」という長期的な理念を主張していたが、当時の石油備蓄という国策により、海も地域システムも破壊された。同様な行為が全県的に進行した。その土建業も公共事業費削減で倒産も多発し、失業の発生源となっている。改めてサービス経済、金融経済の限界を乗り越えていかねばなるまい。 また今、日本企業のアジア移転、労働コスト低下競争が起こっており、自由主義競争から距離を置かねば島嶼経済維持は難しい。それには「共生分野」と「競争分野」を分けて考える必要がある。 「共生分野」である衣食住分野は地産地消を基礎とし、沖縄で作れない製品等を購入する資金を沖縄の得意分野で稼ぐという発想である。 「競争分野」では自然資源を生かした観光関連業と広大海域の利用である。中国-沖縄の歴史的関係も生かせる。中国では刺身や鮮魚の需要は高まっており、沖縄は供給地となりうる。そのためには沖縄に高度な自治権を確立し、グローバル経済に対抗する経済とそれを支える地域貨幣を実現したい。 一方で市場経済を利用しつつも、軸足を地域社会維持に置く、そのような経済に向かうべきである。 |

||

|

|

【2012.08.31】 「図書新聞」20120630<特集・「復帰」40年の現在>を読む

定期購読しているわけではないので読み逃してしまう論考がたびたび発見(苦笑)される「図書新聞」であるが、2012年6月30日号は、読み応えがあった。<特集・「復帰」40年の現在>である。トップは目取真俊の「沖縄と日本との溝は今が一番深く広い/日本の国会や政府はあてにできない」。

2面に、“重要なのは国家・国境・ナショナリズムの接目を不断に開くことである。そのとき、沖縄の潜勢力としての〈内的境界〉意識は国家主権と国民主義の限界を回り込み、自立と抵抗の思想的拠点を探りあてるだろう。プラズマは造形されなければならない”と結論づける仲里効の「グラフト国家の内破へ/露出する「国境」と〈内的境界〉の潜勢力」が、最終面には「沖縄・女たちの40年/〝闘い〟に挑んだ女性たちの〝生き様〟」と題する宮城晴美の論考が掲載されている。

宮城の論考を読みながら、私事で恐縮だが、もう20年近くも前、由井晶子さんとはじめて(?)お話しする機会があった時の会話を思いだした。「沖縄の女性たちのエネルギーには圧倒されます」と問いかけると、「やっとですよ!」とキッパリ答えられた。「うないフェスティバル」の実行委員長も務められた彼女自身の想いでもあろうか。「イナグヤイクサヌサチバイ」ということわざを知ったのもその頃だった。

|

グラフト国家の内破へ 露出する「国境」と〈内的境界〉の潜勢力 仲里 効 〈グラフト国家〉という言葉をはじめて知ったのは、1970年の雑誌「展望」12月号に掲載された吉本隆明の「南島論」であった。〈グラフト〉とは「接木」のことで、吉本はそれを天皇制統一国家の統合のあり方を把握する概念として考察していた。つまり横合いからやってきた別の共同体が、もとの木の群れを掌握するようにそれ以前の共同体の思想的核を接木し、その節目を消しながら、あたかも統合や征服が自然であるかのように創作することで、人間の歴史はむしろそうした例の方が多いという認識を示していた。 沖縄問題は「復帰」や「奪還」などにあるのではなく〈グラフト国家〉としての天皇制の起源を沖縄・南島の存在によって相対化し、突き崩していくことに見ていた。そのことなしには「行くも地獄、残るも地獄」とも言っていた。 69年の日米共同声明路線に基づく沖縄の施政権返還が、「日本復帰」運動の同化主義を取り込み、日米の共同管理体制を強化していくことが明らかになっていくことで、〈グラフト国家〉論は状況の核心を衝く生々しいリアリティをもって私たちの前に指し示された。同時にそれは、沖縄の敗北の構造に目を向けさせてもくれた。敗北は国家のグラフトに血脈を繋ぎとめていく同化主義の内にあった、ということである。 今年は沖縄の「日本復帰」という名の併合から40年になる。この年が吉本隆明の死と重なったということはたんなる偶然にすぎないが、「南島論」をはじめ情況への発言で提示した、天皇制国家の基本構造を根底的に突き崩していく思想を創出し得ない限り「行くも地獄、残るも地獄」という言葉の意味を改めて考えさせられる。 吉本の南島言説に沖縄の自立的根拠を探りあてながら非対称的に応答したのは、沖縄と沖縄人が深く囚われた同化主義を近代にまで遡って内破した、いわゆる〈反復帰論〉であっが、新川明は「復帰=併合」40年を「自ら作り出した矛盾と向き合う」(「世界」6月号)現実であったと述べていた。私たちは問わなければならないだろう。敗北の構造を内在的に批判し、越え出ることはできたのか、と。だが、自らすすんで併合のグラフトに手を貸した「復帰運動」を担った主流は、72年以後、「真の復帰」とか「完全復帰」というロジックで延命をはかり「系列化」をますます原理主義的に代補していく役割を果たしたにすぎない。接目や縫合面は隠され、併合はいっそう巧妙に遂行されていった。 〈反復帰〉の思想は同化主義を内側から踏み越える質をもっていたがゆえに、思想資源となって「復帰=併合」後の情況の深層に働きかけることをやめなかった。そしてその思想思想を構成的権力として80年代に架橋したのが「琉球共和社会/国憲法」(試案)であった。〈反復帰〉の思想は 〈グラフト国家〉の接目を不断に明らかにし、問い返す。そのことによって、けっして日本の国体の囲いに一義的に固定化されない〈内的境界〉が生きられていることをはっきりさせてもくれた。 沖縄の近現代は併合と分離と再併合の経験史であった、と言い直すことができる。つまり明治の琉球処分によって日本の版図に強制的に組み込まれ、日本が敗戦と占領から脱するときには排除され、72年には再び「失われた領土の回復」というナショナリズムの文脈で包摂されていった。こうした国家としての日本の自己保身と延命のための、強制力を伴ってなされた併合と分離、接合と切断は、沖縄民衆の意識空間に避けられず〈内的境界〉に植え込むことになった、ということである。 ここでいう〈内的境界〉とは、境界が歴史意識として潜勢化することを意味する。それは二重意識もしくは異化の意識として現れる。沖縄においては日本国家と国民は当たり前の前提ではない。境界は閉ざしかつ開く両義的なトポスである。〈反復帰論〉を構成的権力として開示した「琉球共和社会憲法」は、天皇の国家と国民のグラフト性を〈内的境界〉意識によって異化し、組み換える、沖縄からする解放理念であったと言ってもよい。 「復帰=併合」40年、いま、〈内的境界〉意識は国家主権や国防が囲い込む「国境」という名の動員装置と直面している。「国境」は尖閣列島をめぐる領土ナショナリズムに、そしてアメリカノ軍事再編と連動しつつ「島嶼防衛」を中核にした新防衛計画の具現化としての宮古、八重山、与那国島への自衛隊=日本軍の配備でイデオロギー化している。それに接合されるのか、それとも沖縄固有の抗いの根拠たり得るかが問われている。 重要なのは国家・国境・ナショナリズムの接目を不断に開くことである。そのとき、沖縄の潜勢力としての〈内的境界〉意識は国家主権と国民主義の限界を回り込み、自立と抵抗の思想的拠点を探りあてるだろう。プラズマは造形されなければならない。(図書新聞2012年6月30日) 沖縄・女たちの40年 〝闘い〟に挑んだ女性たちの〝生き様〟 宮城 晴美 男はタテ、女はヨコ この40年、沖縄で最もダイナミックに変化したのは、女性たちのライフスタイルのような気がする。単なる生活様式の変化ではない。日々〝闘い〟に挑んだ女性たちの〝生き様〟である。 1972年に施政権が米国民政府から日本に移行した際、琉球政府が沖縄県庁として日本政府の傘下に位置づけられたように、企業、政党、労働団体等が日本の中央組織に系列化され、男性たちの「タテ社会」化が始まった。それに対して、女性たちは、1975年の「国際女性年」、翌年の「国連女性の10年」を機に、復帰前から運動を共にしてきた日本の女性たちを含め、国際的なネットワークを拡げた。つまり「ヨコ社会」を形成し、その交流を通して沖縄人の直面するさまざまな問題に立ち向かっていったのである。 もちろん、敗戦の中から立ち上がり、米軍支配下で辛酸をなめ尽くしながらも人権を求めて闘ってきた女性たちの勇気に支えられたことは言うまでもない。 沖縄女性の主体性を求めて 沖縄には古くからの慣例として、親族の位牌継承は必ず男系血族の長男でなければならないとされ、娘やその夫が継ぐと祟りがあるという、いわゆる「トートーメー(位牌)問題」がある。米軍支配下ゆえ、戦後11年間、明治民法が適用され、当然娘には財産も与えられなかった。こうした慣習に疑問を呈した新聞連載をきっかけに、女性団体が立ち上がり、それまでの男女不平等の不満を一気に吐き出すように「娘も継げる」という大キャンペーンを繰り広げたのである。1980年(昭和55)のことだった。 また戦後の沖縄には、米軍人・軍属と沖縄の女性との婚姻によって生まれた子どものなかに、いわゆる「無国籍児」が約100人いると言われていた。妻の妊娠中に夫がベトナム戦争で行方不明になったり、米国籍を子どもに与えるための父親の条件(満14歳から継続して5年間を含む10年以上米国内に居住したこと)が満たされないなど、父系血統主義の日本の国籍法の弊害が子どもたちにもろに降りかかっていたのである。こうした深刻な事態に沖縄の女性団体は、母親が日本人であれば子どもに日本国籍をと、国籍法改正運動に乗り出した。ちょうど日本国内で、国連の「女性差別撤廃条約」の批准を求める女性たちの運動もあり、それに連動する形で女性たちは立ち上がったのである。そして1985年、国籍法は「父母両系主義」へと改正され、少なくとも沖縄の無国籍児問題は解決した。 「うないフェスティバル」 紙幅の都合ですべての運動を紹介することはできないが、1980年代は、沖縄の女性たちにも遅ればせながら第2波フェミニズム思想が、静かに浸透しだした時期のように思う。その大きなきっかけを作ったのが「うないフェスティバル」という、女たちの祭りだった。 「うない」とは沖縄の古語で、「兄弟」に対する「姉妹」(Sisterhood)を意味する。「国連女性の10年」最終年の1985年7月、地元ラジオ局の女性ディレクターの呼びかけで5人の女性が集まった。婦人相談員、大学教員、役所職員、アナウンサー、そしてフリーランスライター(実は私)だった。 主義主張を問わず、「この指止まれ」方式でワークショップ参加を呼びかけたところ、数万人で組織する婦人団体から一人の個人まで、多くの女性たちが集まった。主催は参加者でつくる実行委員会、那覇市、ラジオ沖縄。そして11月、準備期間は短いものの、とくに、世界女性会議ナイロビ会議に参加して帰ってきた女性たちの熱い思いに触発され、会場は数多のワークショップで燃え上がった。ラジオは朝9時から生中継を開始。いまでこそ当たり前になった政治、経済、社会問題などのニュースを、全国ではじめて沖縄の女子アナが読み、番組制作もすべて女性によって行なわれた。ラジオ放送を開いた近隣の人たちが次々に会場に集まり、メイン会場である市民会館やその隣の公園は大勢の人で埋め尽くされた。 実に夜9時まで、ワークショップの他にシンポジウム、歌・踊り・お芝居ありで、12時間のお祭りは盛況裏に終了した。世代は交代したものの祭りは継続し、昨年は27回目のフェスティバルを実施している。 拡がるネットワーク このフェスティバルの中で、女性議員を増やそうと、事務局のメンバーの一人が那覇市議会議員に押し出されたのをはじめ、政治に対して女性たちが積極的に関わるようになった。女性県議が増え、国会議員にも女性が当選。そして副知事も誕生した。 ただ残念なことに、各政党の都合によって候補者の調整がつかず、差し迫ってからいきなり女性候補を担ぎ出す「困った時の女頼み」という男性論理が生きているのも現実だ。 かつて、米兵によるレイプ事件を基地問題として掲げたとき、「基地を女性問題にわい曲するな」という声が聞こえたこともあった。しかし、1995年に少女への性暴力事件が発生した際、うないフェスティバルに関わった女性たちがいち早く立ち上がったことで、この事件は普天間基地をめぐって日米同盟を揺るがすほどの国際問題へと発展した。 その後、女性たちは、米軍基地を抱える国や地域の女性たちが参加する「軍事主義を許さない国際女性ネットワーク」を組織し、軍事基地問題の解決に向け、ジェンダーの視点で着実に活動を続けているのである。(図書新聞2012年6月30日) |

||

次いで触れておかなければならないが、タイムス・新報への意見広告に見られるヤマトンチュの「息が止まるぐらいの傲慢さ」というダグラス・ラミス(「復帰から40年がたっても、平等な扱いにはまだまだ遠い/意見広告に、ヤマト日本にある「米軍基地県外移設反対キャンペーン」の一端を見る」の批判である。400年/130年問題を経てなお続けられてしまっている、ヤマトンチュの地元二紙への意見広告という行為への批判は、全くその通りであろう。しかし、日米両帝国主義の「移設問題」という罠に嵌ったまま、“この意見広告は現在のヤマト日本にある「県外移設反対キャンペーン」の一部なのだ”という自分の影に悪罵を投げかけているようにしか見えなかったこともまた確かである。念のために申し添えておくが、意見広告は、沖縄は日本の一部であること(あるいは安保にとって、と注釈つけても良いかもしれないが)を前提にしているとしか思われない。そして逆に、“あなたは「安保反対」に反対なのか”などという言説に私は与しないということを付け加えたい。

目取真の“「核も基地もない平和な沖縄」というスローガンは、沖縄人にとっては切実な要求でも、大多数の日本人にはどうでもいいことだった”と、“大多数”という限定を付しているが、それは“沖縄人”に対してもつけなければならないのではないか。そうでなければ「沖縄はひとつ」を掲げて県知事選再選を果たした仲井真に対抗しようもないし、沖縄内部の葛藤を捨象してしまうのではないか。そう、「民意」とは何か、という問いに突き当たらざるを得ない。もう一つ、“日米安保条約にもとづく米軍基地の負担は、本来日本人全体の問題のはずだが、佐世保や岩国、横須賀、厚木、三沢など基地所在地以外では、他人事としか受け止められていない”と彼は書くが、残念ながら横須賀・厚木をはじめとする“基地所在地”でさえ、“他人事としか受け止められていない”人々が、現在のところ多数なのだということに思い至ることにさしたる想像力は必要ない。「爆音に恐怖する」ということを強調し、あたかもヤマトゥはそれから免れ得て、沖縄だけに押し付けられた災厄(それもヤマトゥによって!)であるかの如く「日本と沖縄の非対称性」を言い募り敵対性を煽り立てる言説が罷り通っている現在、なおさらである。そこには「希望」はない。

【2012.08.12】 『けーし風』75(2012・06)を読む

サイトへのアップが追いつかない(苦笑)。今年は「40年」という節目ではあるが、単なる「記憶される日付」ではない。「復帰」を「破砕」する地殻変動が確かなものとして、「再併合40年」はあった。

『けーし風』も、もう75号を数える。隔月刊を維持するのは並大抵のことではない。世代交代も含め、一読者としては「持続する志」に敬意を表したい。延期とはなったが9月9日には県民大会・宜野湾市海浜公園・11時である。

さて、高良勉が連載コラム<強口冷口>(29)で「自己決定権の統一戦線を」と題して、次のように書く。

“沖縄は、5月15日に日本復帰=再併合40年目を迎えた。今年は、マスコミや大学をはじめ沖縄の各界、各層で「沖縄にとって『復帰』とは何であったか」を問う検証作業が進められている。/それらの中で、5・15を中心とする4月、5月は連日のように集会やシンポジウムがあった”と書き始め、“これらの集会やシンポジウムでの議論を聴きながら考えたことを、とりあえず二点だけ書いておく。まず、日本復帰=沖縄再併合を糾弾する闘いは、40年目にして極めて分散的にバラバラにしか取り組めなかったことである。「復帰」=再併合を多種多様な分野と視点から検証することは有意義である。しかし、沖縄再併合=沖縄処分を糾弾し未来を展望する点からすれば、統一性と集中性が不充分であった。……復帰=沖縄再併合を批判し未来を展望する議論では、沖縄の自治・自立・自己決定権・独立をめぐる議論が交わされた。そして、多くの論者の間で、沖縄差別を批判し「自治・自立・自己決定権の拡大」までは一致できることが分かった。したがって、今後は「自治・自立・自己決定権拡大」の統一戦線へ向け協働することが重要だと思った”と、締めくくる。

同号に、新城郁夫が、極めて論争的な小論を寄稿している。題して「沖縄・いま/基地県外移設論を超えた争点を」。

“沖縄における政治的な争点の縮減”という事態への警鐘ではあるが、とりわけ「左右」の溶解から、 “根源的な争点……軍事覇権や国家暴力に抵抗するという政治的な争点が……衰滅しつつある”という隠蔽構造にも似た「政治」の液状化を指摘する。そして仲井真知事を先頭にした県民総意の“基地県外移設への一本化と見えるこうした動向……に賛成できない。……基地県外移設の主張は、反基地運動ではなく、むしろ、反運動的な志向性さえ持つのではないか”と疑義を呈し、“いま沖縄を生きる人々(それは沖縄人や琉球人というカテゴリーに還元されることは決してない)の生活が、ずたずたに引き裂かれ、とくに貧困と軍事覇権は、生存する権利そのものを深く侵害している。そうであるがゆえに、政治的な争点は、沖縄を生きる人間によってこそ創られていかなければならない。争点は与えられるものではなくて、私たちが創っていく課題である”と。

【2012.08.01】

とりあえず、前泊博盛「40年にわたる政府の沖縄振興は何をもたらしたか――いま問われる依存から自立への脱却」(『世界』岩波書店2012年6月号)をアップ。

【2012.07.25】

今年5月15日、浦添の社会福祉センターで<琉球弧の自決権樹立を!日米安保60年 「復帰」40年を撃つ!5.15沖縄集会>が開催された。仲里効が「復帰?チャンナギレー!!」(復帰なんて、捨てちまえ)と題して基調講演。以下<沖縄の自立解放闘争に連帯し反安保を闘う連続講座>発行の『辺野古通信』に掲載された「仲里効さん講演要旨」を採録。

仲里は、それに先立つ形で『世界』2012年6月号(特集:沖縄「復帰」とは何だったのか)に「交差する迷彩色の10日間と『復帰』40年――脱植民地の潮流が旋回する沖縄」を掲載。

「4月8日」からの那覇、南城、宮古、石垣の4市へのPAC3(弾道弾迎撃用パトリオットミサイル)搬入と与那国まで至るまでの「沖縄の地で日本の軍隊が住民を巻き込みながら公然と部隊を展開したのは沖縄戦以来(まさに67年前の沖縄戦以来!)初めて」の「苦い、実に苦い10日間」は「まさに映画[ドキュメンタリー映画『誰も知らない基地のこと』]をなぞっているようにさえ思えた」と報告する。そして、「3・11と9・11の影」の小見出しで、<「安全」と「危険」>の<二つの目>を抉りつつ、「アメリカの傘のもとに『高度経済成長』と遂げ、『戦後民主主義』を謳歌した日本の戦後社会が、保身と延命のために沖縄を取り込みつつ排除したドメスティックなあり方と表裏の関係にある」と、語の厳密に意味での「非対称性」に言及。さらに論を進め、「復帰運動」と「68年体制」を重ね合わせながら、「反復帰」という「自立的な構成的権力として提示していった思想的資源」の今日にまで続く波動を語る。

なお、『世界』6月号には、新川明の「みずからつくり出した矛盾に向き合う――40年目の感慨」や、前泊博盛「40年にわたる政府の沖縄振興は何をもたらしたか――いま問われる依存から自立への脱却」など興味深い論考がならんでいた。

| 仲里効・基調要旨 2012.05.15 復帰? チャンナギレー!! <復帰思想=内面化した植民地主義>を問う |

|||

| 40年を様々な領域で問い返す試みがされている。沖縄の歴史意識の特徴は、「時間の組織化」。我々が歳月を重ねることは、時間をどう組織していくのかということ。主体をどう審問し組織化していくのか。40年は長いようでとても短い。40年かけて、初めて40年前に辿り着いた[仲里効『悲しき亜言語帯――沖縄・交差する植民地主義』未来社2012.05]。当時のメインストリームである復帰運動を近代にまでさかのぼって内在的に批判したのが反復帰論だが、この反復帰論の登場によってはじめて沖縄の近代が思想を持つことができた。そこで言われたことは、40年前の過去の出来事ではなく、まさに今、問われていることではないか[まるで、阿部小涼「繰り返し変わる:沖縄における直接行動の現在進行形」との応答のようだ]。 1968年に出版された『沖縄本土復帰の幻想』という本の中で、いれいたかしさんが、「復帰運動の質的転換を図るべきだ」と主張した。ちょうど三大選挙があり沖縄の革新共闘が成立し「1968年体制」が形成される時期。日本の政治では55年体制という言い方があるが、沖縄の政治文化を特徴づけたのは68年体制。この68年体制の最も限界点で思考したのがいれいたかしさん。この復帰運動の良質の部分の主張に一人だけ異議を唱えたのが川満信一さん。彼は復帰運動の質的転換ではなく、止揚を唱えた。復帰運動を解体しなければ沖縄の新たな展望は開けない。そう主張した。この論争は、「復帰」について考える上で、重要な意味を持つ。 もうひとつ、沖縄タイムスの、大田昌秀さんと知念ウシさんの往復書簡がある。知念さんは、沖縄の人たちがなぜ日本に復帰することを選んだのか、これを問うている。これに対し、大田さんは真正面から答えていない。このはぐらかしはなぜか。これが40年かけてたどり着いた時間の組織化、あるいは主体の組織化に関わる問題ではないか。はぐらかしの中に見えてくる何か本質的な問題があるのかもしれない。冷戦の本格化と剥き出しの占領の中で、〈反米〉の組織化が進み、ナショナリズムの潜在的記憶が動員され、日本の〈祖国〉化に結果する。そういう意味では、復帰運動を中心的に担った人物や組織が内面化した植民地主義―復帰思想の根深さを指摘せざるを得ない。 知念さんのもう一つの問いは、世界の植民地解放運動の中で、沖縄の日本復帰運動は珍しい例でしょうか、というもの。それだけ日本の沖縄への植民地政策は徹底していたということ。戦前の同化主義を戦後の文脈で再組織化していく。二重の内面化された植民地主義が日本復帰運動の中に流れ込んでいる。ここに沖縄近代のアポリアがある。沖縄における主体の組織化の問題、言い換えれば沖縄の民衆意識の内的境界意識の問題だ。大国に翻弄された境界域に住む人々のアイデンティティの形成の仕方が、内的境界意識の重層性として現れる。日本の主体意識は単一。沖縄における主体意識は何度も書きかえられている。内的境界意識の脱臼や迂回やアポリアの問題を今現在、新たな形で沖縄が発明しなおしている。これは「40年かけて40年前に辿り着いた」の言葉に表現されている。 高嶺剛さんの1989年の「ウンタマギルー」は、沖縄が内的境界意識を組織しなおしていく映像表現となっている。オープニングとエンディングをいつも思い起こす。沖縄は転換期。現状維持か独立か。占領時代は沖縄が夢を語れた時代だ。これがエンディングでは「きょうから沖縄は日本だ」と言い放って、自爆テロを起こす。沖縄の自己決定権、自立が失われたことを象徴する。もうひとつの見方は、自己決定権と沖縄ドリームを自爆によって守った。自爆によって守った沖縄ドリームを、逆説的に、沖縄の若い世代が新たなことばと文体で発見しなおしていく。そういう映画となっている。 |

|||

|

仲里効・基調レジュメ 2012/5.15 復帰? チャンナギレー!! 1 ある「往復書簡」から〈復帰〉とは何かを考える 「復帰前後/つなぐ言葉〈往復書簡〉」(沖縄タイムス文化欄で月1回上・中・下) 大田昌秀→←知念ウシ(3月の往復書簡、3/20、22、23)での知念ウシの問いかけ 大田昌秀著『醜い日本人』のなかの「はたしてこれが沖縄の人びとが好んで使う『祖国復帰』の名に値するものか、疑わざるをえない」という文を例に |

|||

| ①それなのに、なぜ、当時の人たちはそんな日本に『復帰』することを選んだのでしょうか。/「日本に戻る」という発想は、戦前の大日本帝国沖縄県時代がいいもので懐かしかったのでしょうか。/戦前の日本人にされたまま、敗戦を迎え、そのまま、「日本人だから日本に戻るのは当然」と思ったのでしょうか。 ②米軍に占領され「沖縄屈辱の日」と呼ばれるサンフランシスコ講和条約で日本に捨てられて、沖縄では非常に怒っていたはずですが、それでも日本に戻りたい、というのは何だったのでしょうか。/「日本」というのは、現実の日本ではなく、何か別の、自分たちの上位概念、理念型、理想郷みたいなイメージだったのでしょうか。/人権が踏みにじられる米軍占領支配から脱したい、人権を取り戻したい、という思いが、なぜ「日本になる、戻る」になったのでしょうか。文明や主権国家体制というのは、ヤマトゥから来る、という感覚があったのでしょうか。 |

|||

| ⇔冷戦の本格化と剥き出しの占領⇒〈反米〉の組織化→ナショナリズム(戦前の同化=皇民化教育で培養された主体と言語の日本人と日本語への移植)の潜在的記憶の動員⇒日本の「祖国」化……戦前と戦後の連続性/復帰運動を中心的に担った人物や組織が内面化した植民地主義=復帰思想の根深さ……「戦争責任」の封印/日の丸掲揚運動/標準語励行運動と日本人=国民教育 ⇒「世界の植民地解放運動の中で、沖縄の日本復帰運動は、珍しい例でしょうか。植民地状況を脱するために、以前の植民者を選ぶ、という点で。」 |

|||

| 1)脱植民地化が独立という形をとる⇒朝鮮の例、台湾の例、その他世界の植民地の解放闘争/グァムの例 2)沖縄の場合⇒主体化の脱臼、迂回、従属化/主体形成が〈日本人になる〉というかたちで……ヤマトゥとウフヤマトゥ/憲法幻想⇒日琉同祖論=沖縄近代のアポリア→「復帰」後は〈真の復帰〉〈完全復帰〉という従属の原理主義化 |

|||

| 2 「沖縄から透視される『祖国』」(いれい・たかし)と「討論:沖縄にとって『本土』とは何か」(『沖縄本土復帰の幻想』所収、1968年)を再読することの今日的意味 |

|||

| 1)「沖縄から透視される『祖国』」(いれい・たかし)⇒「復帰論」のリミットで 「祖国というものは、やがてふたたびその無疵の姿が見られるという希望があるならば、侵略者の抑圧下にあるときほど美しいことはない」(シモーヌ・ヴェーヌ)……「沖縄にとって、もはや『祖国』とは日本しかありえないということ、それ以上の精神的拷問がありましょうか。そのことを拷問として感受しつつ、なお『祖国復帰闘争』の必然性、その内実を究明しなければならない時点に、沖縄の私たちは立たされています」 「その方向として透視されてきたのが“祖国”なのです。いや、もっと私たちの感情に即して言うならば、それは憲法があって、財産や生命、人権が守られる社会を痛切にのぞんだのであり、あるいはそれが『日本国』でなくてもよかったのかもしれません。今日、形骸化が指摘される憲法も、沖縄側からみれば熱望のまとにされたのです。」 「『人からあいされてもふしぎのないものをことごとく殺し、ほろぼしてしま』った日本国を、“祖国”としてもとめてきたのです。アメリカ軍の支配権力があまりに強力であるため、それに対抗するためには、同じように『強い』国家権力を背後にすることが必要だったと言えましょうか。いずれにしろ、『沖縄県民』にとって、これ以上の『精神的拷問』はほかにありません」 2)「討論:沖縄にとって『本土』とは何か」(いれい・たかし、川満信一、中里友壕、真栄城啓介、嶺井政和)……沖縄における「68年体制」の形成とその思想→「68体制」は復帰後も沖縄の政治文化を規定し続けた/68年の三大選挙と革新共闘会議……基調は祖国復帰~「完全復帰」「真の復帰」 ①60年代後半~70年代……「反復帰論」(沖縄の同化主義的主体の内在的な批判) ②80年代……沖縄自立論の台頭(「新沖縄文学での特集「琉球共和国への架け橋」/「独立論の系譜」」 ③90年代……独立をめぐる激論会⇔「居酒屋独立論」 |

|||

| 3 95以降の変化⇒未成の〈主体〉の発明へ⇒「精神的拷問」(いれい)からの離脱 |

|||

| ①「反復帰論」の再発見……終わらない植民地主義/継続する占領 ②「68体制」の崩壊と琉球弧の構成的権力の樹立へ……自己決定権/脱植民地化⇒「復帰」ではなく「再併合」という捉え返し⇒そして琉球共和社会/共和国へ?! ⇒日米の軍事的再編/「島嶼防衛論」……〈国境・国家・例外状態〉の露出 |

|||

| 沖縄が沖縄であり続けるために⇒〈脱帝国〉〈脱植民地化〉……脱臼、移植された主体を刷新すること、陵辱された文化(言語)を再創造すること/沖縄戦体験の想像と創造 |

|||

【2012.07.14】 『うるまネシア』14号を読む

『うるまネシア』第14号(2012.05.15)が“〈特集〉それぞれの「復帰40年」”として発行された。不定期刊とはいえ、2000年7月に創刊号が発行されて以来、12年間で14号を数える。今号は「復帰40年」の節目として、50本近い論考が並ぶ。ルサンチマン・エレジー風な論考も目につくが、1997年5月15日に開催された「沖縄独立の可能性をめぐる激論会」から、「居酒屋独立論論争」も他方で惹起しながら、「自己決定権」をめぐる様々な論議への「自立・独立論争」からの応答とも言えよう。

Koji Tairaは“私の初期の沖縄独立論は、ナショナリズム論に立脚していた”と書き、「復帰」直前に執筆した『中央公論』1970年11月号への投稿のタイトルを編集者が「『琉球人』は訴える」と改めたことを引き合いに出し、“その後40余年、私の不安定なアイデンティティは括弧なしの琉球人に落ち着いてるように思う”と末尾に記す。対して、平良修は、米国留学中の公民権運動に触発されたことから始まり、“被圧迫の苦境に追い込まれている沖縄同胞の中に身をおきなおすことこそがキリスト者の道であることを確信した」ことを解き明かしつつ、“しかしそのころの私は、祖国日本への「復帰」が米軍支配から日米安保体制への組み込みであるカラクリに気付くことに、あまり鈍感であった”と書く。仲里効は、こうした論考を受けるかのように「帰らざる日々へ、だが」と題して、“もしも原点というものがあるとすれば、私にとってそれは沖縄が沖縄であり続けるための根拠を打ち立てんとしたあの〈在日〉の日々である”と述べ、“『悲しき亜言語帯』[未来社2012年]は、40年かけてようやく40年前に辿りついた、私の投瓶行為でもある。/歳月をあの時に向かって組織し返すことにおいて、次のことを最低限たしかめ直しておきたい。一つ、〈在日沖縄人〉として自らの立ち位置をはっきりさせたこと、二つ、沖縄の「復帰」(それをただラジカルにしただけの「沖縄奪還」)に反対し、反復帰=沖縄自立を掲げたこと、三つ、沖縄をアジアへ向かって開こうとしたこと、四つ、学生だけでなく、集団就職で沖縄を離れた青年たちの結集軸たらんとしたこと”。<四つのテーゼ>について、一切の評論は必要なかろう。

こうした論考を読めるだけでも、『うるもネシア』発行は高く評価されよう。

*

さて、玉城福子は「『復帰』を問うのはシビアなことだ」の中で、“私は1985年生まれ、いわゆる復帰後世代。「慰安婦」問題に焦点を当てて、沖縄戦の記憶の問題を研究している大学院生である。高校を卒業する頃、沖縄の基地の過重負担に恐怖や疑問を感じても、「復帰」に関して疑問を持つことはなかった。野村浩也先生の『無意識の植民地主義』を読んだり、大阪の関西沖縄文庫に集う人たちと交流を持つ中で、植民地主義という視点から日本(ヤマト)と琉球・沖縄の関係を見直すようになった。そして、「沖縄にとって日本に帰る(復帰)というのはおかしい」と考えるようになった”と書く。

赤嶺ゆかり「『復帰』から『自己決定(権)』へ向けて─脱植民地化のためのプロジェクト─」/石原昌英「琉球諸語の維持継承─―精神の脱植民地化にむけて――」/イング・ブランドン「次の世代へ――言葉が失われれば、アイデンティティも失われる――」などのアイデンティティとウチナーグチを重ね合わせる論考も目立つ。そして親川裕子「歴史的主体性を共有しうる人材育成を」は“「そもそも琉球・沖縄は日本なのか」という点を共有し、歴史的主体としての琉球・沖縄という共同体意識を持っている存在である点を重要視し、かつ民衆として、集団としての自己決定権、平和と自治、自己決定権を行使できる琉球・沖縄の主体性を共有しなければならない”と問いかける。

こうして本誌から、通底奏音として聞こえてくる「琉球人の(再)定義」とも呼べる、苦吟でもあり、その意味では「独立論」と一対の<主体(形成)>についてである。

当然のことながら、「復帰40年」は「日本人になった/にされた」ことへの対自化でもあり、「私は日本人ではない」ことの発露でもあろう。しかし、「独立」は「日本人」であるとか・ないとか、とは本来関係ない。敢えて言えば、ナショナリズムとさえ次元を異にする、きわめて政治的概念であり、それ自体は民主々義的課題の一つに他ならない。この点での齟齬は決して無視して良いものではない。

*

宮里護佐丸は、そのタイトルも「琉球民族の定義」として、“「沖縄が好き」「自分は琉球民族だとおもう」「琉球人宣言をした」などといった情緒的なことではなく、民族の歴史に根差しつつ自らがその所属を決められることが重要だと感じています。……/私達AIPR[琉球弧の先住民族会]はAIPR会員の資格として、「1879年の琉球処分以前に琉球弧に居住していた者の子孫で、琉球アイデンティティを持つもの」と定義しています。琉球民族の多くが自由に琉球弧から出入りできなかった時代からの血の継続を基準とし、その後世界中に広がった琉球民族の子孫であれば、どこで生まれようとも現在の自分の意思で所属を決定することが出来る大変良い定義だと自負しています/何10年琉球弧に住んでいようが、両親が移住して本人は琉球弧内で生まれようが、琉球弧が好きで移住してこようが、ヤマトゥンチューはヤマトゥンチューであり、他島人でしかありませんし、ヤマトで生まれようが、アメリカで生まれようが、両親のどちらか、あるいは先祖の誰かが琉球民族であり、本人も琉球民族との強い思いがあれば琉球民族である。このように線引きをはっきりし権利主体を特定しなくては、日本国家からの独立をもなしえる「民族の自己決定権」を行使する事はおぼつかないでしょう”。

ここまで「血」を全面化されると絶句するしかないが、常にユニークな持論を展開している真久田正の論考(「琉球独立研究④『復帰40年』のわが身を振りかえって」)から。

“すなわち、琉球独立の主体=当事者となるべき「ウチナーンチュ」とは、何も生まれや血筋や姓名や顔つき・体つきDNAや戸籍、国籍、県内在住年数や思想信条、宗教、イデオロギーや性別、年齢、家族構成、趣味思考、性癖などとは一切関係なく、ただ唯一「沖縄を愛し」、「生涯琉球・沖縄のために生きていこうとする人々」であればひとまず「琉球人」(国民)として認めるべきである”と言い切る。そして川満信一は、“自由主義も民主主義も、資本主義が作り出した紙芝居であって、そのストーリーは終わらない。わたしたちが資本主義の終焉を見極め、その後の理念的社会像を明確に描き出さないかぎり、共同社会に関する思想は、出口を見つけることはできないだろう。現実の体制に向き合うには、断念を前提にして、絶望と希望の吊り橋を行くしかない”。そして“わたしの歴史感覚からすれば、言うところの「琉球民族」が、資本主義の下で同民族助け合いのユイマール理想社会を実現できるとは思えません。その点、資本主義を基礎にした「琉球共和国」の独立構想は、戦略的プロセスとしても意味がないと思います/国連が、少数先住民族などと不遜きわまりない規定をしようが、そんなものは、への足しにもならないだろうし、したくもありません。第一「琉球民族」という規定からも逃げようとしている意識に、先住民族意識などお仕着せられても迷惑この上もありません。わたしにとって「民族」という概念は、あくまで近代国民国家という幻想を成立させるためのカモフラージュ概念でしかない”と喝破する。

ここで、沖縄自治研が起草した『憲法第95条に基づく沖縄自治州基本法』(試案)を参照しよう。まずで“前文/沖縄に関するさまざまな事項について、この沖縄に生きる私たち住民が、最終的に決定する権利を有する。沖縄の自治と自立をめざした私たち住民の営為は、沖縄のことは沖縄で決めるという、沖縄住民による自己決定権を最大の基盤とする”とし、次いで【前文解説】で“本前文の主眼は、沖縄における民主主義社会の最も重要な基本原則として、沖縄のことは沖縄の社会を構成する住民が決めるという「沖縄の自己決定権」を高らかに宣言するとともに、「命を大切にし、誰もが平和に生きることができる社会の構築」が沖縄自治州を構築する第一義的な目的であり、この約束事(社会的契約)を、沖縄自治州を構成する沖縄住民が共有していることを確認することにあります”と、また【用語等の解説】で“ここで言う「住民」の概念に最も近いものは、英語で言うところの「people」です。この民主主義の最も基本的な概念である「people」の適当な日本語訳は、簡単なようで実は難しい問題を含んでいます。……本法案で言う「住民」は、単に沖縄に住んでいる人とか、住民登録をしている人という意味ではなく、「沖縄に住み、沖縄の歴史を理解し、その文化と価値観を共有し、沖縄の決められたルールを守り、沖縄社会に主体的に参画する意志を有する人々」を指します”と定義。

*

河合民子の「またかへりみる山吹のはな」は、平敷屋朝敏の『苔の下』を素材に、「ヤマトめきたる」ことへの論究を綴る。(“「ヤマのフキ」はツワブキに間違いないだろう”という一節に思わず唸らされた)。「洗練」という美句に対して、彼女は“洗練する力は弱いけれど、残っているものの意味は大きい。そろそろ、沖縄の小ささの持つ力を発揮するときではないか”とさりげなく書き記す。

又吉盛清は“「沖縄を自由にしてくれる母なる大地の祖国」に脱出したいと思っていた。これが幼い私たちがイメージしたあこがれの「祖国観」であった。しかしこの「祖国観」が果たせない「妄想」であることを知るのは、そう時間がかかるものではなかった”と書き始める。しかし“アメリカの軍事占領支配下で呻吟してきた行政を代表するトップの知事と、生活者の民衆の叫びには重いものがある”と平板に語ってしまうのは如何なものか。屋良朝苗の「県民の願望が入れられたとは言えない」という発言こそ、「復帰運動」が総括されねばならない内実ではないのだろうか。また、先島出身の琉球新報記者だった三木健は「沖縄返還交渉取材の頃」において、1975年頃に至り、独立を言下に否定した屋良知事と、「独立すべき」とポツリ語った池宮城秀意・新報社長のエビソードを紹介しながら“復帰40年たって、いまだに多くの県民は「日琉同祖論」のくびきから解放されてはいないが、手段が目的化しないよう、自由な精神だけは持ち続けていたと思う”と締める。しかし、日琉同祖論がそんなに問題なのだろうか。

その他、友知政樹は「失われた40年、その先の希望」で“理不尽な植民地運営を押し付ける日米両政府に対して、沖縄民衆の闘いの中から構造的沖縄差別を打破=自己決定権の確立を図り、琉球自治州を創り上げ、その先に独立の視野が見えてくるのであれば「独立」への道と進むべきである”、比嘉宏は「『復帰』40年に思うこと」で“今後は「独立」が可能か不可能かを検証することに時間を浪費するのではなく、「独立」が可能であるとの強い信念のもとで、「独立」のための具体的な方法論を探求し、実行すること、これこそが答えであると、「失われた40年」を前に思う今日この頃である”、そして宮城竜は「国内植民地化が進む復帰40年」で「日本復帰運動に携わった者としての反省に立って」という副題を付し、“沖縄は独立国家を志向すべきだと思う。独立国家の実現ははるか彼方にあるが、実現不可能だと思われることをも志向するのが思想なのである”、 真栄里泰山は「『復帰40年』愚直にしてなお初心を貫く」で“沖縄も「祖国と詠んだ国」から決別する歴史的決断をした方がいいのではないかという、そういう声が、沖縄返還40周年を機に大きくなりそうである”と述べる。

仲里と同じ沖縄青年同盟に参加し「国会爆竹闘争-ウチナーグチ裁判被告」でもあった真久田は前述の小論の中で「平和憲法の下への復帰が裏切られた」という言い方に対して、彼は“「ゆくさーひゃー」と心の中で叫んだ。/実際、復帰運動華やかなりし頃、当時石垣島の中学・高校生だったわたしは、「平和憲法の下に……」などというような高邁な政治理論を聞いた覚えはまったくない。それどころか、当時の島の小中学生の間では「復帰したら沖縄にも電車が走るってよ」とか、「復帰したら沖縄にも雪が降るってよ」などという声が聞かれたくらいだ。つまり、当時若かった我々にとって「復帰」(=日本)は明らかに経済的な憧れの妄想(幻想)でしかなかったのであり、「平和憲法」などというまことしやかな理屈は後からくっつけた言い訳にすぎなかったのだ”と論難する。津覇実明は、刺激的な「ゾンビ化する沖縄」というタイトルで“復帰以後の政治状況においてその都度選挙という手続きを経て沖縄の民意が形成されるのだが、現在の沖縄の状況を見ると、これが復帰前に期待していた「現実」なのだろうかと考えこまざるを得ない。かつて人権に敏感だった大衆は、金銭に貧欲な大衆に変わってしまったのではないか。あるいは、怒りの感情を金銭を手にすることで抑えられるようになるまで「成長」してしまったのだろうか。”と書く。「本音と建前/理想と現実」という陳腐な二分法が正鵠を失するように、「復帰・反復帰[自立・独立]」も一筋縄ではいかないことが窺い知れる。

*

元社大党の与那嶺義雄の「復帰40年──自立論議の深化を」も、興味深く読ませてもらったことを最後に付け加えておく。

|

『うるまネシア』第14号・目次 【巻頭言】特集〈それぞれの「復帰40年」〉に寄せて/ウチナーンチュ・人それぞれの思いをあつめて……21世紀同人会 【特集への寄稿】私の復帰 琉球へ、世界へ…Koji Taira/「沖縄の本来の正常な状態」とは?…平良修/「漂流する40年」雑感…新川明/「日本帰属」から40年──原点への回帰を求めて…又吉盛清/帰らざる日々へ、だが…仲里効め沖縄返還交渉取材の頃…三木健/ペルーのウチナーンチュが思う沖縄の今について…ペルシー・多嘉山/いつまでもあると思うな、復帰50年…知念ウシ/ゾンビ化する沖縄…津覇実明/「復帰」を問うのはシビアなことだ…玉城福子/「沖展」工芸部備忘録…久貝典子/漂流こそ希望――再包摂40年は一貫して排除の数百年…宮城康博/「排除的閉鎖/包摂的奪取」から次なるステージへ…桃原一彦/沖縄に関する国連勧告の実施に向けたNGOとの意見交換会(院内集会)の開催……当間嗣清/「復帰」体制=琉球の植民地主義に対する批判…松島泰勝/「復帰」40年「随想」…渡名喜守太/失われた40年、その先の希望…友知政樹/「復帰」40年に思うこと…比嘉宏/アセス法も武器にして、辺野古、高江計画をぶっとばそう…真喜志好一/国内植民地化が進む復帰40年――日本復帰運動に携わった者としての反省に立って――…宮城竜/琉球民族の定義…宮里護佐丸/復帰40年──自立論議の深化を…与那嶺義雄/海洋博で翻弄された町…宇根悦子/「復帰」から「自己決定(権)」へ向けて─脱植民地化のためのプロジェクト─…赤嶺ゆかり/帰りなんいざ、熱き沖縄へ――りか、やーかい…新垣誠/西表から見える琉球の姿…石垣金星/琉球諸語の維持継承─―精神の脱植民地化にむけて――…石原昌英/次の世代へ――言葉が失われれば、アイデンティティも失われる――…イング・ブランドン/40年後も米軍がいるとは思わなかった…上原成信/節目のどぅちゅいむにー…上原誠勇/日本人は沖縄依存をやめて自立しましょう…上原美智子/窓の向こう…上間京子/DAYS JAPAN 広河隆一様…親川志奈子/歴史的主体性を共有しうる人材育成を…親川裕子/またかへりみる山吹のはな…河合民子/わたしの『復帰40年』…金城実/「復帰後世代」とハワイ留学――脱植民地化を担う世代として――…崎原千尋/「復帰40年」愚直にしてなお初心を貫く…真栄里泰山/【公開質問・回答】高良勉vs川満信一/川満信一氏への公開質問…高良勉/原体験から思想へ──戦略的プロセスと理念との差異──…川満信一 【21世紀同人シリーズ】独立も辞さず(パート3)…久貝ユヌス/東京琉球館だより…島袋陽子/今後の日本における沖縄の立場(状況)…照屋みどり/日本復帰40年目の闘い…高良勉/日本植民地国家論(14)重層植民地オキナワ…大城冝武/琉球独立研究④「復帰40年」のわが身を振りかえって…真久田正 【参考資料】●沖縄に関する国連勧告の実施を求める要請書●新聞記事・しまんちゅスクール紹介(沖縄タイムスくらし欄4/22)●広告 琉球館・しまんちゅスクール・カフェくろとん |

||

路上表現:沖縄の「自立/自己決定権」の 樹立へ向かう営みと連帯するアピール 昨年の「3・11」以降、日本国家による私たちの「生」の侵害と「死の強制」が、かってなく露わになっています。しかし、そのように私たちの「生」を踏みにじって恥じない国家のあり方を、私たちはこれまで変革できないでいます。他方、暴力的な「生」の侵害にさらされることが「日常」であるような日本国家の沖縄への差別・抑圧的な支配を、私たちは「無関心」によって支え続けてきています。これらは、互いに対をなすことではないか。ヤマトの私たちは、今一度、そのことを自らに問わないわけにはいきません。 そうした私たちの「無関心」を通じた支配への加担を打ち破り、非暴力で普天間の辺野古移設を阻止しながら自らの手で地域の未来をたぐり寄せようとする沖縄の人たちと、ヤマトの私たちは改めてどのように出会いなおし、共にこの日本を組み立てなおすことに着手することができるのか。沖縄の「カッコ付き」の日本「復帰」から40年目の今、「自立/自己決定権」の樹立という新しい地平を拓こうとする沖縄の人々との連帯を求めて、私たちが富山の街頭で声を上げることの意味は、まさにそこにあります。 この間の沖縄での「自立/自己決定権」の樹立へ向かおうとする営みの中で、韓国の反基地闘争など、東アジア各地での民衆運動との連携・交流が進められています。それと共に、かつて琉球弧の海が異集団との自由な交通に開かれていた記憶を想起しながら、同じく米軍基地を抱えるグァムの先住民との共闘や、ハワイの先住民の文化・言語の回復運動との出会いを通じた沖縄の言語・文化の「再発見」が行われています。 そのような沖縄での動きに孕まれている東アジアや環太平洋の民衆運動と結びあうことへの模索に、私たち自身が学びながら、この列島上の諸地域の自立/自己決定を軸とする「群島」的接続を生みだすことによって、「自立/自己決定権」の樹立へと向かう沖縄での営みと連帯する。 そのことを通じて日本の組み立てなおしへ向けて歩み出すということが、この富山に生きる私たちにとっての大きな課題としてあります。 2012年5月20日 「5・20路上表現:沖縄の『自立/自己決定権』の樹立へ向かう営みと連帯する」参加者一同 |

||

|

我が輩は琉球民族である 〈わんねー しまんちゅ やん〉 高良 勉 1、新時代へ〈略〉 2、私と琉球民族問題 私が自分は琉球民族であって日本民族の一員ではないと自覚し始めたのはいつ頃だろう。それは1969年の9月に「沖縄の渡航制限撤廃・出入国管理法反対」闘争に参加し、東京晴海港船上でパスポートを焼き逮捕されて留置所に入れられたときからと言えるだろう。その頃から日本社会党や日本共産党主導の「日本民族の統一」のための「沖縄返還運動」と訣別した。 次のキッカケは70年前後に読んだ新川明、川満信一、岡本恵徳を中心にした「反復帰論」思想の影響である。この「反復帰論」の諸論文で「反国家」と「異族の論理」、「非国民の思想」等の論理について考えてきた。吉本隆明の「南島論」や、島尾敏雄の「ヤポネシアと琉球弧」論も参考にした。そして、沖縄闘争学生委員会〈沖闘委〉から沖縄青年委員会〈沖青委〉の活動と全共闘運動に参加した。 その頃、さらに衝撃を受けたのが70年7月に起きた富村順一の「東京タワー事件」であった。富村は逮捕されたとき着けていたTシャツに「日本人よ君たちは沖縄のことに口を出すな」等と書いてあった。私は当時、日本人のリーダーや先輩達に指導されて沖縄解放闘争や全共闘運動に参加していたので、受けたショックは大きかった。私は富村順一支援裁判闘争にも沖青委の一員として参加した。 一方、72年沖縄返還をめぐって闘争が激化していく過程で、沖青委が革共同中核派系と反中核派系に分裂し、私(たち)は沖縄青年同盟(沖青同)結成に参加した。その中核派系との論争の中で彼らの「沖縄奪還論」を批判するため沖縄人・琉球民族は日本民族と異族であることを理論化する必要に迫られた。中核派の「沖縄奪還論」は社共の「沖縄返還論」を実力闘争戦術を中心に戦闘的に表現しただけであり、琉球人=日本民族という認識は同一であった。また、沖縄学生闘争委員会までは一緒だった革共同革マル派系の「沖縄人民解放論」は、日本民族主義運動には反対しながらも、琉球人の民族問題には直接的に明確な理論では答えなかった。革マル派は、「プロレタリア人間の形成」による「労働者階級主力論」と「加入戦術」が特徴的で、総じて「琉球民族・植民地問題」への理論的影響力はなかったと言える。 私(たち)は、社共や革共同両派の運動とも訣別し論争しながら、沖縄人自身で沖縄解放闘争と「琉球民族と植民地問題」の理論を構築する模索をくり返してきた。私は「琉球民族とは何か」を考えるために、琉球の歴史と文化を古代から先史時代の根源にまで遡り学習し考えてきた。 その中で、近代の伊波普猷や比嘉春潮、島袋全発をはじめとする知識人・言論人たちの「琉球民族観」の変遷も分かってきた。周知のように、沖縄学の父と呼ばれている伊波普猷は、代表作『古琉球』所収の「進化論より見たる沖縄の廃藩置県」(注5)で「今日となって考へてみると、旧琉球王国は確かに、栄養不良であった。してみると、半死の琉球王国が破壊されて、琉球民族が蘇生したのは、寧ろ喜ぶべきことである。我々は此点に於て廃藩置県を歓迎し、明治政府を謳歌する。」(P68)と書いていた。ここに見られるように、初期の伊波の諸論考で、琉球人は「琉球民族」と表現されている。 しかも、一人伊波のみならず比嘉春潮や島袋全発、伊波月城、山城翠香等も、琉球人のことをごく自然に「琉球民族」と表現し論述している。ちなみに明治・大正期の新聞『琉球新報』や『沖縄毎日新聞』等を沖縄県立図書館で読み返してみるがよい。それらの新聞掲載の諸論説では、ごくあたりまえに琉球人を「琉球民族」と表現している。 また、伊波普猷と島袋全発の「琉球民族観」の比較研究には、故・屋嘉比収の「『琉球民族』への視点―伊波普猷と島袋全発との差異―」(注6)という優れた論文がある。さらに屋嘉比の『〈近代沖縄〉の知識人 島袋全発の軌跡』(注7)も多いに参考になる。 私の精神的同志であった屋嘉比収は近現代思想史家として「『日琉同祖論』をめぐる言説」を緻密に研究し体系化して批判していく作業を続けていたが、昨年逝去してしまった。その早世が返す返すも残念である。 ところで、伊波普猷は琉球人の「琉球民族」観から、徐々に「日本民族の傍系としての琉球人」観へ後退し、「日琉同祖論」を強調して一種の「転向」をしてしまった。柳田國男や折口信夫の影響も受けながら進んだその詳細なプロセスは、屋嘉比収の前掲書や比屋根照夫の『近代日本と伊波普猷』(注8)、鹿野政直の『沖縄の淵 伊波普猷とその時代』(注9)から学ぶことができる。 そして、沖縄近代が昭和に突入しアジア・太平洋戦争に巻き込まれ、戦時体制が強化され皇民化教育が徹底されるにつれて、「琉球民族」という表現は後退し、「沖縄民族」という表現に変化していった。さらに、「沖縄民族」という表現も維持できなくなり、日本民族の中の「沖縄県民」という表現を使うようになった頃、沖縄戦に突入し沖縄県は破壊され総破産したのである。つまり、沖縄近代は琉球人のアイデンティティと自己表現が「琉球民族」→「沖縄民族」→「沖縄県民」と後退・日本同化して表現されたときに沖縄戦によって総破産したのである。 一方、比嘉春潮は戦後1955年から58年にかけて『沖縄タイムス』紙上に「沖縄民族の歴史」を書いたが、1965年に単行本として出版するとき題名を『沖縄の歴史』(注10)に変更した。比嘉はそのいきさつについて「自序」で次のように書いている。 「これは1955年の1月から58年の3月にわたり、沖縄タイムス紙上に『沖縄民族の歴史』の題で発表したものである。刊行にあたり全編にわたり筆を加え、書名を『沖縄の歴史』と改めた。フォルクとしての沖縄民族は嘗て存在したが、今日沖縄人は、ナチオンとしての日本民族の一部であり、これとは別に沖縄民族というものがあるわけではない。誤解を与えるといけないと思ったので、民族の2字を削ることにした。」(P9) ここでも、比嘉春潮の1950年代と60年代との「沖縄民族」観のブレと変化を見ることができる。それは、おそらく日本復帰運動が盛んになっていた60年代の政治状況が反映しているだろう。また、60年前後に参加していた沖縄歴史研究会の新里恵二をはじめとするメンバーからの理論的影響もあったと思う。 これらの経過を見ると、この歴史的な痛苦の教訓から言えることは、私たち琉球人が「琉球民族」というアイデンティティと自己表現を維持できなければ、戦争と軍事基地と植民地体制から開放されないということである。私たちは、伊波普猷、比嘉春潮、島袋全発、伊波月城、山城翠香らの苦闘と敗北から学び、乗り越えていかなければならない。 3、スターリン主義的「民族定義」の誤り〈略〉 4、琉球民族と胸を張れない沖縄知識人 ところで、戦後から日本復帰後の今日まで沖縄の圧倒的多数の有識者・知識人は「私は琉球民族である」と胸を張って言えないことが多い。戦前の日本同化教育、皇民化教育を徹底して叩き込まれた親日派知識人は特にそうである。その代表が高等学校長、沖縄教職員会会長、沖縄県知事であった屋良朝苗だろう。いや、むしろ祖国復帰運動のリーダーたちや、主要団体であった沖縄の教員層や公務員層は、「琉球人=日本民族」論の信奉者であり普及者であったと言ってもいい。 一方、日本政府や日本民族主義を批判する進歩的知識人の中にも「琉球民族だ」と確定するのを避けたがる人々がいる。私の友人たちの中にもいる。新崎盛暉は1994年の「アイヌと琉球から日本を見る」という京都のシンポジウムに招され、浜美枝、萱野茂、チカップ美恵子、花崎皐平、菊池俊造、大塚和美、佐々木健、加藤周一という錚々たるメンバーと議論しながら次のように語っている。 まず、奄美を代表する名人唄者・菊池俊造の「薩摩軍は何を残したかということを見ると、むしろ侵略されたことによって、奄美琉球の民族というのは、大きな団結心でもってそれに対抗した。」という発言に対し、司会の加藤周一が、「今の問題についてどうですか?侵略の結果の最大のものが、団結、あるいは民族的自覚だという点。琉球についてどうお考えですか?」と質問した。それに対し、新崎は「今の菊池さんの話は少し違っちゃうじゃないかという感じが僕はします。」(注13)と「奄美琉球の民族としての団結」へ疑問を提起している。 また、当時国立民族学博物館教授であった大塚和義の「だから、我々は何民族かを、自分自身に問いかける必要がある。そういう意味においても、アイヌの人たちは、明確には民俗学の規定でもアイヌ民族です。ただ、琉球というのは、民族として言い切っていいんでしょうか。私は言い切りたい立場にいるんですけど。」という発言に対しては、「たとえば、まぎれもない日本人になりたがったり、そっちの方が圧倒的多数派でしょうけれど、それから、沖縄民族とか琉球民族とか自称したがったり、それは量的に言えば圧倒的少数派だと思いますけど。それが分類されないままに同居していて、僕はそれを同居させておくべき立場です。なぜそれを無理やりどっちかへ押し付けなければならないんだろうか?」、「何なに民族と切らなければいけないのか?そういう色々なものをそのまま認めてはどうだろうか」と応答している。 つまり、新崎盛暉の発言は奄美諸島の築地俊造から「奄美・琉球の民族」と呼びかけられると「少し違っちゃう」と言い、アイヌ民族研究者の大塚和義からアイヌ民族と同様「琉球民族」と言い切りたいと言われると、「何なに民族と切らなければいけないのか?」と反発している。このシンポジウムは17年間も前の話だから、その後の情勢の変化もあり、現在の新崎盛暉は「私たちも琉球民族だ」と言い切ってるかも知れない。ぜひそうして奄美群島の人々とも琉球民族として団結し、激化する日本同化攻撃と共に闘ってもらいたいと願っている。また、私たちが琉球民族と胸を張って主張すれば「日本・単一民族国家幻想」と闘ってきたアイヌ民族との大きな連帯にもなるだろう。 なぜ、沖縄の知識人の多数派は胸を張って「私は琉球民族の一員だ」と言い切れないのか。その理由は、多々ある。 第1に、多数派の日本民族を拒否して少数派になることを恐れている。第2に、いまだ「日琉同祖論」イデオロギーを信じている。第3に、日本同化教育、皇民化教育に洗脳されすぎている。第4に、しかもそれを琉球民族の同族教員から教育されている。第5に、琉球の教育界は、日本同化教育、皇民化教育の「過去精算」ができていない。第6に、第2次世界大戦のときのファシズム、それを支えた大日本民族主義の狂熱に懲りている。第7に、アジア・太平洋戦争における日本民族の戦争責任追及から逃れるために「民族」という概念の中に押し込められるのを嫌がっている。第8に、戦後の日共をはじめとする左翼の「日本民族独立・解放闘争」の誤った路線と敗北に懲りている。第9に、アメリカナイズと西欧劣等感により近代的自己中心的主義に毒されている。第10に、「民族の一員」よりは「労働者階級の一員」、「市民・民族運動の一員」の方が大切と考えている。第11に、世界市民主義という個人主義になっている等々である。 これらの一つ一つが沖縄の知識人にどのような影響を与えているか、詳細に分析したいところだが、いまは禁欲しておく。 いずれにしても、新崎盛暉『沖縄の歩いた道』(注14)や高良倉吉『琉球王国』(注15)を読むまでもなく、外間守善から高良倉吉まで、沖縄の学者の大部分が「日琉同祖論」を批判して乗り越え切れてない現況は明らかである。したがって、伊波普猷や比嘉春潮、島袋全発等が自然に唱えていた「琉球民族」概念は、いまだ日本同化教育に敗北し忘れられたままである。 5、世界の先住民族と共に …… 私は徹底して「琉球民族意識」を主張し大切にするが断じて「琉球民族主義者」ではない。そして、誇りを持って「私は琉球民族である」と名乗りつつ、常に「自民族中心主義」に注意し、「琉球民族意識」を世界の先住民族のインターナショナリズムの中へ解放するために努力してきた。また、積極的にアイヌ民族や台湾原住民族、在日朝鮮民族をはじめとする世界の先住民族と交流・連帯してきている。 むしろ、私に「琉球民族主義者だ」とレッテルを張り批判してきた人々の方が、自分の琉球民族意識を卑下したり、支配民族である日本民族の側に身をすり寄せ、ヤマトの組織やマスコミ、出版社、東京中心の学者、知識人を気にしたり依存している姿を多々見てきた。哀れなアンクル・トムたちの姿だ。 もはや、何の遠慮もいらない。「世界のウチナーンチュ」と自称する私たちが、「琉球民族である」と断言し、堂々と主張できる日々が再びやってきたのだ。アイヌ民族や世界の先住民族と共に。自己決定権は、われらのものだ。 注1 『沖縄タイムズ』、2008年11月1日 注2 『けーし風』第61号、2008年12月 注3 『けーし風』第60号、2008年9月 注4 『インパクション』第167号2009年2月 注5 伊波普猷『古琉球』・『伊波普猷全集』第1巻、平凡社、1974年 注6 『浦添市立図書館紀要』第8号1997年3月 注7 屋嘉比収『〈近代沖縄〉の知識人 島袋全発の軌跡』吉川弘文館、2010年 注8 比屋根照夫『近代日本と伊波普猷』三一書房、1981年 注9 鹿野政直『沖縄の淵 伊波普猷とその時代』岩波書店、1993年。第5章「転回と離郷」、第6章「『孤島苦』と『南島』意識」を参照 注10 比嘉春潮『沖縄の歴史』沖縄タイムズ社1965年 注11 『日本語の起源を探る』河出文庫、2003年 注12 「Wikipedia」の「琉球語」参照 注13 『グリオ』第8号、平凡社、1994年秋 注14 新崎盛暉『沖縄の歩いた道』ポプラ社、1981年 注15 高良倉吉『琉球王国』岩波新書、1993年 注16 当間嗣清の本誌掲載文を参照 注17 AIPR『Q&A国際人権法と琉球・沖縄』2004年5月 注18 フランツ・ファノン『黒い皮膚・白い仮面』みすず書房、1968年、P323 注19 「おきなわの心」・『琉球新報』1987年5月15日~27日 注20 高良勉『琉球弧(うるま)の発信』御茶の水書房1996年 (『うるまネシア』第12号20111・05・15) 「琉球民族」と「民族自決権」の関係について 真久田 正 …… そこで、今回わたしはこうしたことを含めて「琉球民族とは何か」、あるいは我々ウチナーンチュは本当に「民族」なのか、あるいはそもそも「民族とは何か」、そして「民族」と「民族自決権」の関係について考えてみたい。 …… では、結論としてこの「琉球民族と民族自決権」との関係についてはどう考えるべきか?答えは明らかである。やはり、わたしはレーニンの「民族自決権論」は今でも十分生きていて、十分有効であると信じている。そこで、わたしなりにこの問題についての結論を述べるならば以下のようになる。 NationかEthnicか、先住か後住かを問わず、昔からある一定の地域に住む少数民族(人々)が他の大多数民族(人々)に抑圧され、差別されている場合(その場合に限って)、少数(被抑圧)民族は、大多数(抑圧)民族に対し「民族自決権」を要求し、それを行使するために闘わなければならない。 また、このとき一方の大多数(抑圧)民族の人々は、少数(被抑圧)民族の自決権の行使を全面的に支持し、その実現のために最大限努力しなければならない。 ところで、この場合の「民族自決権(=自己決定権)の行使」とは、もっぱら政治的な分離・独立、独自の国家・政府の樹立を意味するが、必ずしもそれだけが最終手段ではない。つまり、「民族自決権(=自己決定権)には融合・結合の権利も含まれている。し[た]がって、例えば民族自決権を主張し「完全な自治」を要求するという政治手法も理論的にはあり得る。また独立か自治か、そのどちらを探るかは住民の一般投票によってのみ決定されなければならない。そして、おそらくその判断基準は、抑圧・差別の内容・程度によるだろう。 つまり、まだ我慢できる範囲なのか、それとももう我慢の限界を超えているのか、それが判断の基準になるのではないかと思う(もちろん、わたしは今の沖縄は我慢の限界を超えていると思っているが)。 (『うるまネシヤ』第12号2011.05.15) |

||

|

|

||

| 今求められているのは、取り返しの付かないことを取り返すという、矛盾と不可能によって縁取られた、歴史を逆行するような思考と行為であるように思える。国家という枠組のなかにありながらなお、国家ではない社会を取り返すことを思考し、日本のなかに在りながらもなお、日本ではない沖縄を取り返すこと。過去にもなかったことを、今と未来において奪い返すという矛盾した思考と、決して取り戻すことができないとわかっているが故にそれを取り返そうとする不可能な行為。…… | ||

【2012.05.03】 山城善光「沖縄戦後秘史シリーズ・荒野の火」(琉球新報1982.03.19~1982.05.09)を読む

2000年4月1日の沖縄タイムスは「山城善光氏が死去/『山原の火』著す」と訃報を掲載。

「戦前の民主化や財政経費節減などを求めた大宜味村政革新農民運動でリーダーとして活躍し、同運動を記録した著書『山原の火』で知られる元立法院議員の山城善光(やましろ・ぜんこう)氏が31日午前3時20分、肺がんのため、浦添市の病院で死去、89歳。大宜味村出身。」と書かれてある。

1911年大宜味村喜如嘉生。県立第二中学校を卒業後、大阪球陽新報記者などを経て、戦後、「本土」で沖縄協会職員、沖縄人連盟東京総本部事務局次長を務めた後、荒廃した沖縄に戻り、「沖縄復興」のための政治活動を開始する。そして戦後初めての政党である沖縄民主同盟の創設に尽力。のち沖縄社会大衆党の一員として1958年の立法院議員に初当選一期務めた。[那覇市第17区。○山城善光4,545×島袋嘉順3,686(人民党・民連)を破る]

民主同盟創設時、那覇に居を移した1950年頃、“民主化運動の一環として那覇牧志町の一角、希望ガ丘の荒蕪地を拓り開いて街作りをなし劇場珊瑚座を建て、桜通り団(現在の桜坂)を結成した”(「荒野の火」)。故郷大宜味村喜如嘉から桜100本ほどを運び、劇場の前に植えた事から桜坂の名前になった、というエピソードや、政治活動から退いた後、村に古くから伝わるキジムナー(精霊。土地の名で「ブナガヤ」)にまつわる「ブナガヤ実在証言集」を82年に出版したという事跡にも興味を惹かれた。

“組織部副部長平良助次郎は23[1948]年の2月上旬に日本へ引き揚げて行った。従って「出版の自由」獲得への主動力は桑江[朝幸]君と上原[信夫]君と私の三人になってしまった。桑江君の著書「民族の血は燃えて」の中にも書き記されている通り「仲宗根源和の三羽烏」の称号が出はじめたのはそのころであった。”(「荒野の火」)

「三羽烏」のうち、桑江朝幸は民主同盟解体後、「軍用地使用料の早急支払いの陳情」を皮切りに、1953年6月に発足した市町村軍用土地特別委員会連合会[土地連]の初代会長に弱冠35歳で就任。「島ぐるみ闘争」時、「軍用地料の適正補償」の獲得に奮闘し、沖縄政界に確固たる位置を占め、立法院議員から沖縄自民党の国会議員候補にも擬せられるほどに成り上がった。彼には中曽根康弘序文入りの『民族の血は燃えて』(新星図書1972.10.10)や、自伝『土がある明日がある 桑江朝幸回顧録』(沖縄タイムス社1991.11)などがある。山城善光は、前述の『山原の火』があるが、今回アップした「琉球新報」連載の「荒野の火」が、彼自身の自伝でもあると同時に戦後沖縄政界の揺籃期についての貴重な史料でもある。

なお、もう一人の国頭村最北端・奥部落出身の上原信夫[信雄]は当時、20代前半、民主同盟の青年部長として奮闘したが“仲宗根委員長の一変した態度、即ち人民党攻撃に堪えられなくなったらしく、離党して本土に渡った。本土に渡って共産党に入党したとの情報もあったが、間もなく日本を後にして中国に亡命した”と書かれてある。彼については沖縄自治研究会が行った「オーラル・ヒストリー」としての「政党政治の始動と沖縄民主同盟の設立」(元沖縄民主同盟青年部長 上原信夫)http://plaza.rakuten.co.jp/jichiken/8014 がある。そこでは「独立論」というよりは「沖縄の自立・自決」の熱気が生々しく語られている。そして、民主同盟解体と自身の離沖以降の回想として、沖縄での復帰運動の開始に対して「(中国で)1952年の春ぐらいからそういう新聞が手に入るようになり……親の懐に帰るのだとか、兼次[佐一。人民党委員長から社会大衆党書記長になり、さらに後には社会党(初期の大宜味朝徳の社会党ではなく、日本社会党の影響を受けた本土系列化政党のはしり)を結成]さんなんかこういうようなことを言ったということが載って、最初、兼次は頭が狂ママったんだろうかと思ったりして」と述懐する。また彼は、「平良[辰雄。初の公選沖縄群島知事に当選、社会大衆党初代委員長]さんは農林何とかの責任者で、しかも、日本の翼賛会みたいな、それの沖縄人を代表するような人物の一人であったという点ですね。……かつて日本政府のすなわち翼賛会の中におけるところの彼らに与えた名誉と地位というものが、やっぱり大変ありがたかったんでしょうね。……いろいろな話し合いの中で、我々が独立すべきであると、独立するならこうであるべきであるというときに黙っていて、独立したら食っていけないぞなんていうようなことをおっしゃっておられた」、と。これは「沖縄独立論」の「夢」とともに生き延びることの出来なかった沖縄民主同盟「生き証人」の弁でもある。

初の公選群島知事選に対して、植民地官僚にすぎない民政府内部の暗闘に引きずられ、志喜屋知事-又吉副知事の平良辰雄擁立に対抗して、松岡政保候補支持へなだれ込むという醜態を演じることで民主同盟の政治生命は終わった。

「荒野の火」を見よう。“仲宗根委員長の、理解に苦しめられた松岡政保先生推挙の動きであった。そして私を先頭にする仲宗根委員長擁立集団との対立となった。……7月20日ごろに開催された中央委員会[は]……物凄い激論となり、沈痛の面持ちで延々9時間に及んだ。沖縄の第一党として当然党首の仲宗根先生が立つべきだと迫る私達に対し、強硬に之を拒否し、多数意見だとして党外の松岡政保先生を推してきた。全く窮地に陥った私達は代案として党籍のある平良辰雄先生を推挙した。しかし……二度も休憩を求めて二度平良先生を訪れて三拝九拝したが頑として聞き入れられず、結局決戦投票となり、その結果松岡先生が25票、仲宗根先生が4票で、私達の一派は完全に敗退した。民主主義の鉄則に従って多数決で決まった以上、私達4人も潔く松岡陣営の戦列に立つ事を承認した。”

民主同盟は、その創設への息吹はともかくも思想的には「雑炊性」を免れ得えなかった。加えて組織の体を為していなかった大宜味朝徳社会党とは一線を画していたとは言え、「仲宗根党」でしかなかったと言えよう。そして「政党」としての基準さえ疑わしかったことは、自らの機関誌『自由沖縄』弾圧事件での対応にすでにその兆しはあったというべきであろう。“私達[山城・桑江]の検挙でこのように民主同盟の中央委員会は逃げ腰としか思えない態度に変わって来た……(軍事裁判の)傍聴人はただ一人上原信雄君だけで、民主同盟の幹部は一人も顔を見せなかった”(同上)。

その限りでは、「当落を度外視した党勢拡張の手段」(平良辰雄『戦後の政界裏面史-平良辰雄回想録』南報社1963年/『社大党史』より重引)であったにせよ、「人民自治政府樹立」を掲げ、瀬長亀次郎を擁立し果敢に選挙戦を闘い抜いた人民党は、沖縄政界での橋頭堡を築き、唯一の政党としての矜持を示した。

「荒野の火」は400字詰350枚以上にも上る大部のもの。やっとアップです、それも未完成ですが。新聞連載なので、章立て、節立てなどは勝手に整理しました。なお、明らかにわかる誤植なども独断で訂正。乞うご容赦。

沖縄戦後秘史シリーズ・荒野の火・目次

序 章 灰じんの沖縄に帰る

第一章 言論の自由への闘い

第二章 結社の自由への闘い

第三章 出版の自由への闘い

第四章 知事、議員公選への闘い

第五章 知事、議員公選への闘い[続き]

| 本書で“はじめに”の冒頭、次のように書き始める。 “私は琉球の愛国者であるが、国粋主義者ではない。琉球は現在、国家なきネイションである。ネイションとは、歴史上の領域、神話と歴史的記憶、大衆的・公的な文化、経済・法的権利・義務を共有する、特定の名前のある人間集団であり、社会的空間、歴史的領域、精神的地理をもつとされる。琉球の制度としての国は日本に滅亡させられたが、ネイションとしての国はまだ存在している。 …… 琉球はかつて独立国であったが、日本政府は軍隊を用いて琉球国を併合し、国王を東京に拉致した。琉球人を差別し、太平洋戦争で琉球を捨て石にした。戦後の米国統治、1972年の「復帰」も住民投票という正式な手続きを経て実現したものではない。今も基地の押し付け、国主導の開発、日本企業による搾取等があり、琉球は日本の植民地である。 …… 日本国と琉球とはこれまで、支配と抵抗、差別と怒りという不幸な関係にあった。両者は対等な関係になることで、かえって隣国として友好関係を築くことができるのではないか。分離独立して世界から孤立するのではなく、国連やアジア太平洋の国際機構に加盟し、さまざまな市民社会のネットワークに参加し、琉球人の自立と自存、自らの意思で生きる権利を実現させ、世界の国や地域とより深い関係をむすぶためには、琉球独立という具体的な選択肢が有効である。” さらに“第1章 琉球コロニアリズムの歴史”において、かつて風游子も論評したことのある野村浩也に言及している。 “……日本人が植民地主義の原因を除去するまで琉球人は待ち続けなければならないだろうか。これは日本人への過度な期待になるのではないか。もちろん日本人に琉球の怒りや主張を繰り返すことも重要である。それとともに、われわれ琉球人自身でできる脱植民地化の道をも具体的に歩まねばならないのではないか。/野村は琉球人を次のように定義している。「沖縄人とは、日本人によって暴力的に植民地主義のターゲットとされた被植民者、あるいは、『日本人あつかいされないもの』と定義するよりほかない存在なのである」。/琉球人のアイデンティティ形成に日本、日本人の存在が大きな位置を占めているのは確かである。しかし……「日本人あつかいされないもの」として琉球人を定義すると、琉球人が日本人になりたがっているような印象を与える。日本人の存在を前提として琉球人の位置付けを行うことも、過剰な日本人に対する期待につながるのではないか。琉球人が日本、日本人に期待することをやめて、自分自身の力で脱植民地化の道を歩み、植民地主義を終わらせなければならない。” |

||

さて例によって目次を記す。 松島泰勝『琉球独立への道 - 植民地主義に抗う琉球ナショナリズム - 』(法律文化社2012) はじめに 第1章 琉球コロニアリズムの歴史 1 植民地のとしての琉球 2 琉球におけるコロニアリズムの歴史 3 琉球の開発とコロニアリズム 4 軍事植民地としての琉球 第2章 太平洋島嶼国・地域の脱植民地化と琉球 1 琉球と太平洋島との関係 2 太平洋諸島の独立 3 ハワイの脱植民地化運動 4 ニューカレドニアと領ポリネシアの独立運動 5 グァムの脱植民地化運動 第3章 南アジア地域とスコットランドの独立と琉球 1 南アジア地域の独立 2 南アジア地域と太平洋諸島の独立過程の比較 3 イギリスからの独立を目指すスコットランド 第4章 国連と琉球 1 人民の自己決定権行使による琉球の脱植民地化 2 琉球人の自己決定権と国際法 第5章 琉球ナショナリズムの形成 1 琉球とエスニック共同体、ネイション、ナショナリズム 2 琉球ナショナリズムの形成 3 「2・1決議」の意味 第6章 「琉球自治論」の批判的検討 1 日本国頼みの自治論の何が問題か 2 「本土並み自治論」からの脱却 第7章 琉球自治共和国連合の将来像 1 何故琉球は独立を求めるのか 2 琉球独立のための前提条件 3 琉球自治共和国連合の将来像 |

||