「お役に立てれば…」はアスペルガーの息子の子育てと姑の介護体験をお届けします

息子の子育てCONCEPT

乳幼児期から中学生までの子育てを綴っています。

過去を振り返ると、反省することしきりです。当時のハプニング的な出来事は枚挙にいとまがなく、「こうすれば良かったかなあ」という視点も入れています。

イラストは息子が小学生の時に描いたものをタイトルつきで、写真はツレが撮ったものを散りばめています。

【目次】

1.受容について

2.乳幼児期

3.就学時健康診断

4.小学校 低学年

5.小学校 中学年

6.小学校 高学年

7.中学生

8.障害告知

1.受容について

我が子が障害を持って生まれてきた場合に、受け入れるとはどういうことか最初に少し触れてみます。

一般に言われている 障害受容の5段階、ショック期-否認期-混乱期-解決への努力期-受容期というのがあります。

診断直後はすごいショックを受けると思いますが、周りを見渡すと障害を持っていても人生豊かに過ごされている方は少なくありません。

私が入会している発達障害児者の親の会は20周年を迎えて記念の会報誌を発行しましたが、それを読んでいると、それぞれの受容への道のりがあり、色々な幸せの形が見えてきます。

会報誌への原稿提出のために何を書こうと考えているところへ、布柴靖枝教授のセミナーを受講する機会があり、、今までの子育てと照らし合わせてまとめてみました。一部を次にご紹介いたします。『』は受講資料からの引用です。

『子どもの存在を受容して受けとめると、子どもは立ち上がっていく』

『家族からの無条件の愛情は子どもの自己肯定感を高める』

この親側の受容があって、子が立ち上がる力を得ると、自分なりの幸せを見つけることができるというメッセージを受け取りました。

『無条件の愛情とは、向かい合う心・待つ心・信じる心・適切な距離が保てる心・ケアする心・ゆるす心』

…だそうで、そう教えてもらうとイメージできてきます。

最初に「受容」について触れたのは、障害を持つお子さんを授かり自死してしまった知人に、間に合わなかったとすごく後悔しているからです。会ってゆっくり話そうといってそれが出来ぬまま逝かれてしまいました。伝えたいことを文字にして、前HPで受容についてのページを作成しましたが、かなりのスペースとなり、今読むとくどいものになりましたので、もう少し整理をしてからupする予定でおります。ここではその中の一部を以下に取り上げます。(本からの引用はピンク字で表記)

★出生前記憶【赤ちゃんは、あなたを選んで生まれてきた】

池川クリニック院長の池川先生の本に出会ったのは息子が学生のころです。氏は2000年から出生前記憶の調査を始め、3601組の親子を対象とする、大規模アンケートを実施、回答を得た1620組の内容を分析したところ、なんと3人に1人の子どもが「生まれるまえのことを覚えている」ことがわかったそうです。氏が使っている出生前記憶という言葉は、前世記憶(過去世)、中間生記憶(天国)、胎内記憶(おなかの中)、誕生記憶(出生時)のことを表現しています。

親や人生を自分で決めてくる子供たちについて、池川先生の本から以下に引用します。(ピンク字部分)初めの部分は子供にインタビューしたときの言葉と、池川先生の解説の形になっています。氏の講演や書籍など紹介はこちらです。

★たかゆき君6歳「(生まれる子たちは、雲の上で)ずうっと列みたいに並んで、遊んではいないけど、ふつうに歩いていたり。病気の子で生まれるか、元気な子で生まれるかっていうのをぜったい決めなくちゃ、生まれられないから」・・・・・たかゆきくんは、雲の上にいたときのことをはっきり覚えています。子どもたちは、生まれる前にお母さんとお父さんを選び、自分が生きる時代や社会を決めると同時に、どんな人生を歩むのか、大まかな計画を立ててくるようです。多くの子どもたちが、病気や障害は、たましいを成長させる試練として、子ども自身が決めてくると語っています。

★けいた君5歳「ぼくは『お母さん大好き』って言うために、生まれてきたんだよ」・・・・・私は出生前記憶を調べるうち、子どもは「親(特にお母さん)の役に立ちたい」と思って生まれてくるのだ、と考えるようになりました。赤ちゃんはお母さんに、無条件の愛というプレゼントを贈ろうとしているのです。ある4歳の男の子は、「かわいがれるために、生まれてきたの。ママはかわいがってくれると思ったから」と言いました。お子さんの愛に、ぜひ応えてあげてください。

「お母さま大好き!」、ダウン症の書道家である金澤翔子さんもこの言葉を言うために生まれてきたのでしょう。我家では息子1年生時の小学校の課題で、赤ちゃんのころのインタビューを受けていた時のこと、お産に時間がかかった話しのくだりで「だから生まれてくるとき、頭がとても痛かったんだ。」と思い出したようです。「ぼくは日本に生まれたかったんだ。」とも言っておりました。

ここで私は自閉症ファンタジーについて言われていることと何か関係があるのかなと思っています。自閉症スペクトラムの子に胎内記憶のアンケートをとってみるとどのような結果になるか?出生前記憶がある子のパーセンテージが多いのかもと想像しています。我家の場合ですが、息子の夢は総カラーで、光の粒子が見えていた自閉症スペクトラムの一人で、普通の人が目に見えないものも見えていて、映画“シックスセンス”までいかないにしても、そのような世界を小学校時代まで生きていたようです。

これは自閉的ファンタジーとも少し違うかな?でも、多分、このような子は結構いると思います。親御さんも心配して戸惑っている方もいらっしゃると思いますが、見えるものは仕方がない、受入れ認めてあげると落ち着くと思います。池川先生も出生前記憶を子どもが話した瞬間の対応の仕方についてこう語っています。

~お子さんが突拍子もないことを話しても、「そうだったの」といったん認めて「本当に?」と質問し続けないようにしてください。子どもは「どうして信じてくれないかな」と悲しくなるでしょうし、追い詰められて「うそだよ」と言い出すかもしれません。ありのままの子どもの世界を受け入れ、なぜいまその子がそう語っているのかを、感じとってみましょう。

~息子の場合は、中学生になってから見えないものは見えなくなり、出生前記憶も薄れてしまいました。

次は、赤ちゃんに病気や障害があったら から以下に一部引用します。

流産や死産が一定の割合で起きるように、何人かに一人は必ず、病気や障害をもった赤ちゃんが生まれるのです。同じようにショックを受け、乗り越えてきた先輩はたくさんいます。親の会になどに連絡をとって情報交換をしたり、思いをわかち合うこともいいでしょう。そして、1章でご紹介したように、子どもは自分で人生の計画を立てて生まれてきたということを、思い出していただきたいと思います。ある心臓病の男の子は、お母さんに「どうして病気になったの」と聞かれたとき、「そのほうが、おもしろいと思ったから、ママごめんね」と言ってクスッと笑ったそうです。その子は心臓病に加えて重症の喘息もあるのですが、喘息になるのは決めてきた。だって、治すのがおもしろいからね」とも言っています。お母さんは、「息子のおかげで、さまざまな出会いや気づきに恵まれました」と、語ってくれました。人生に試練を設定してきた赤ちゃんは、とても強いたましいです。赤ちゃんは、あなたとなら意義のある人生のスタートを切れると信じ、お母さんとして選んだのです。ですから、あなたも、きっと強いたましいの持ち主です。どうかいま目の前にいる赤ちゃんを見つめ、一緒に過ごす時間をたいせつにしていただきたいと思います。

出生前記憶には転生についても含まれています。自閉症者本人が書いた世界で初めての本であるテンプル・グランディン著『自閉症の才能開発』第11章“天国への階段”には~東洋のカルマやすべての因果関係に関する理念は、量子理論と適合する。~とあります。また、この章の‘自閉症者と宗教’の項で、~さまざまな宗教的信仰はすべて神とのコミュニケーションを果たし、倫理的原理への指導を含んでいる。たくさんの自閉症者がこうした私の考えに同意するのだ。そして、その多くが転生を信じている。なぜなら天国と地獄の観念よりも、転生の方が彼らにとってはより論理的に思えるからである。~

アスペルガーの息子も出生前記憶を語っています。

★エドナマシミラの詩

伊藤隆二の書籍『なぜ この子らは世の光なり か』で エドナ・マシミラの詩に出会いました。エドナマシミラはシスターで、障害児の療育活動に携わっていた方だそうです。脳性まひのお子さんを授かったママからこの本を譲り受けました。以下に(ピンク字部分)引用いたします。

会議が開かれました

地球から、はるか遠くで。

”また次の赤ちゃん誕生の時間ですよ”

天においでになる神様に向かって、天使たちはいいました。

この子は特別の赤ちゃんで

たくさんの愛情が必要でしょう。

この子の成長は

とてもゆっくり見えるかも知れません。

もしかして

一人前になれないかもしれません。

だから

この子は下界で出会う人々に

とくに気をつけてもらわなければならないのです。

もしかして

この子の思うことは

仲々わかってもらえないかもしれません。

何をやっても

うまくいかないかもしれません。

ですから私たちは

この子がどこに生まれるか

注意深く選ばなければならないのです。

この子の生涯が

しあわせなものとなるように

どうぞ神様

この子のためにすばらしい両親をさがしてあげて下さい

神様のために特別な任務をひきうけてくれるような両親を。

その二人は

すぐには気づかないかもしれません

彼ら二人が自分たちに求められている特別な役割を。

けれども

天から授けられたこの子によって

ますます強い信仰と

豊かな愛を抱くようになるでしょう。

やがて二人は

自分たちに与えられた特別の

神の思し召しを悟るようになるでしょう

神からおくられたこの子を育てることによって。

柔和でおだやかなこの貴い授かりものこそ

天から授かった特別の子どもなのです。

(大江祐子訳)

自分が苦しいときはすぐには気づかず、神も仏も無いと思ってしまいますが、やがてその本当の意味に気づいて神の思し召しを悟るようになるでしょうと、この詩は優しく表現しています。キリスト教的に言うと何でも神の思し召しで済ませる・・・という嘆きを聞いたことはありますが、伊藤隆二氏はこの本でこのようなことを言っています。(ピンク字引用部分)

では、「この子ら」の本来の役割とは何だろうか。それは神が何故ある割合で--それは昔も今も 変わらないし、そして将来もそうであろうと推測されるが、--「この子ら」をつくられたのか、という 形而上学的な問いにもなる。

また「私の子どもはなぜハンディキャップを負わねばならなかったのか」という、親の根元的な 問いにも通じていく。

この答えの一つとして、ダウン症の娘の母でもある「大地」の著者パールバックの言葉を著書「母よ嘆くなかれ」から掲載しています。

「私が歩まなくてはならなかったこの最も悲しみに満ちた航路をすすむ間に、私は人のこころはすべて尊敬に値することを知ったのであります。すべての人は人間として平等であり、そして万人はみな人間として同じ権利を持っていることをはっきり教えてくれたのは、ほかならぬ私の娘でありました。・・・・・・もし私がこれを理解する機会に恵まれなかったとすれば、私はきっと自分より能力のない人に我慢できない、あの傲慢な態度を持ち続けていたに違いありません。娘は私に、人間とは何であるかということを教えてくれたのであります。」

パールバックの体験の中にあるような境地を経ると、エドナマシミラの詩にあるように、この子らを育てるということは神の思し召しを悟るために運命づけられた人生なのかもしれないと・・・。それに気づいた人がこの詩を伝え、翻訳されて世界に広がっていったのでしょう。

★天からの贈り物

この章でお伝えしたかった、天からの贈り物をもらったタイミュマシンさんのお話しをします。とても温かい家族で、たいし君の成長と共に書き進められたHP「たいしダヨリー」に励まされたパパ・ママたちがたくさんいたことでしょう。

タイミュママさんが学校に付き添い登校をしたときのことを伺ったときは本当に感心しました。お料理上手なタイミュママさんと、老後の楽しみにこれから沢山お話しをしたいと思っていました・・・なのに・・・とてもとても残念で後悔しきりです。ここにタイミュママさんの死を悼みご冥福をお祈りするとともに、タイムマシンさんのFacebookでのコメントを以下に(赤字部分)ご紹介し、タイミュパパママさんが受けた最高の贈り物の言葉「育ててくれてありがとう」のエピソードを、このページに訪れた方への贈り物とさせていただきます。

自閉症の息子(大志)の感動のコメント。

八戸で生活している息子、土日に家に帰ってくると、朝昼晩の食器洗いをします。(1回20円=1日60円也)

ただ、「やりますか?お父さんがやってもいいですか?」などときっかけを作らないとやらないことも多い。

ところが、今日の夜は、自分が食べ終わるとすぐに食器洗いを始めました。「おっと、お父さんのも」と、あわてて食器を差し出すと「追加があってもやります」とのおことば。

そして、「大志くんもおとなになりましたねー」と言ったら、

「育ててくれてありがとう」

ときました。

こんなセリフは普通の子でもなかなかでませんよね。

感動して、入院中のママにメールで報告すると、「泣けるね」と返事がきました。

親元からはなれた生活が、息子の自立、成長を促しているのは間違いないと思ってましたが、ここまできたか!という感じです。

書籍「大志とともに」が出版されました。

2.乳幼児期

結婚9年ぶりの厄年に授かった息子は、予感があって生まれてきた子でした。

1歳過ぎに歩き始めてから何かが違うなあと思うようになってきました。夜はあまり寝ないし、コマのようにクルクル休みなく動いていて、ずーっと後ろを追いかけている状態。初めての子なので分からなかったのですが、いわゆる多動だったのですね。

公園デビューをしたものの、ほかの子と遊べない。親子のイベントに参加しても一緒の空間に居ることは難しく、言葉も遅かったため3歳児検診の時に相談を申し出ました。

検診時も、ほかの親子のように待合室で待っていることが出来ず、エレベーターの乗り降りをして間を持たせていました。その時は、児童相談所で再検査になりました。

私は一人しか育てていないのでわからないのですが、普通の場合でも男の子は活発で、行動半径が広いみたいです。しかし、どの状態から“多動”と診断名がつくのでしょう?

この年代でははっきりした診断名はつかず、児童相談所では「自閉症の傾向があります」でした。そのまま発語が無ければカナ―タイプの診断名になっていたと思いますが、5歳から言葉が出始め、正式に診断名が下ったのは就学時検診の時で、しいて言えばアスペルガー症候群と言われました。

発達障害という言葉は多くの方が認知するようになりました。「早期診断、早期療育で予後は改善」と言われていますので、早く診断されたのであればラッキーと思いましょう。社会が複雑になると共に、困難さを抱える子どもが増えています。診断が早期でなくても、理解や支援があれば改善していきますので、わかって良かったと思いましょう。

とまれ児童相談所に通うこととなった息子。通っていれば色々わかってくることもあるのかなと思っていましたが、結局、自分から働きかけなければ何も得られないことを知るのでした。親の会の情報や療育手帳の存在について知るのは、区役所で最後に残っていた一冊の小冊子『エール ー仙台市で障害児を育てるあなたへー』に出会ってからです。(現在手に入るかどうかわかりません)

この小冊子のお陰で、ニフティの障害児教育フォーラム(FEDHAN)を知り、情報を得ることができ、有難い出会いがありました。TEACCHを知ったのもここで、本を読みながら日常に取り入れました。

例えば、言葉でダメと言っても伝わらないので、×を書いた紙に書いたものとか手をクロスして×を示すなど、視覚化して本人がわかるように独学でトライしていました。

残念ながらFEDHANはNIFTY-Serveがなくなって閉じてしまいました。ただ、現在は当事者の方のホームページや書籍などたくさん出て参りましたし、親の会でも就労して人生をおう歌しているお子さんのお話を聞くようになって、参考になっております。

目で見てわかる障害であれば、福祉や医療につながりやすいですが、そうでない場合は誰かに辛いことや何かおかしい?ということを言わなければ、支援につながっていきません。

私は児童相談所に行っていたのに、手帳のことなどは教えてもらえませんでした。前述の小冊子で制度やサービス、親の会のことを知りました。

療育手帳 の存在については、もっと早く知って手続きして利用することができたら、親子間の大変さも初期の段階で軽減できたのにと思いました。

ブラスターは科学館が大好き。シ―スールーのエレベーターは何度乗り下りしても誰から何も言われませんし、大きな元素記号表があるお部屋にいると1~2時間くらいはジッとして見ているので、ヘロヘロの私はベンチに横になって睡眠を取っていました。

公共の施設は利用料金が付添人までが無料だったので、回数を通う我が家にはとても助かりました。

療育手帳は各都道府県によって名称や援助措置が違いますのでご確認を。

児童相談所で手帳の話しが最初に出てこなかったのは、障害を受け入れる段階に至っていない親の場合、手帳の話しをすると凹むということを危惧してのことかもしれません。また、「聞かれなかったから」との答弁をされそう。でもね、相手を見て聞いて何が必要か適切に判断していただきたい。担当者にも当たり外れがあるので、自ら言ってみることが必要と思いました。

友人は保健師が訪問時に窮状を訴えて、母子通園施設につなげてもらいました。

また、お母さんが仕事を持っていなくても、保育所に障害児枠があって加配がついて入所できる場合があります。都道府県によって違う場合があるかもしれませんのでご確認願いたいのですが、私は働かなければならなかったので、この情報を早く知っていたら、最初から保育所に申し込んでいたでしょう。ましてや保育所仲間の子供達は見ていると兄弟のような仲の良さでしたから、幼い時に一緒の空間で多くの時間を過ごす場合のメリットの一つだと感じました。

今は児相でなく、発達相談支援センターになりました。仙台では通称アーチルといい、泉区にある北部アーチルと太白区にある南部アーチルと二か所あります。青葉区では認定NPO法人宮城発達障害者サポートネット、若林区ではNPO自閉症ピアリンクセンターここねっとが既存の枠にとわられない支援を行っています。宮城県では発達障害支援センター「えくぼ」があります。

私達の時代では自学していた ペアレントトレーニング も、受けることができる時代となりました。

結局我が家は3歳保育から近所にある幼稚園のお世話になりました。

幼稚園の制服を着ることができず、教室にいることができず、団体行動ができずで幼稚園に申し訳なかったのですが、受け入れてくれて、理解ある先生に出会うことができて有難いことでした。

息子は外にある水道のメーターを見るのが好きだったらしく、教室にいない時はそこにいたらしい。

他のお母さんから、お宅は大変ねえみたいな感じでの言われ方をしたので知ったのですが、幼稚園側から親の私に、こうであったから大変だったとかは言われませんでした。

一言も発しない息子が、発表会の衣装の光沢のある赤いマントを見たとき「わあ、キレイ!」と言ったんですよと、担任が喜びで成長を伝えてくれました。

行事の時は常に先生に手をつないでもらっている息子、ホットケーキパーティや遠足の日を忘れていつものように息子を出してしまった私、親子でお世話になってばかりの時代でした。

就学前にはお箸が使え、お名前も書けるようになりました。

子供たちの出会い・・・・・息子は指の力が弱く、カバンかけにバッグをかけるのも一苦労していましたが、かいがいしくお手伝いしてくれる世話好きな長女のSちゃん。上に二人お姉ちゃんがいるT君は、後ろでじーっと見守って、どうしてもできないときは手を貸すというプロのような支援をしてくれました。

カミングアウトで辛い出来事がありました。

私の仕事が忙しい時は、私の母であるおばあちゃんがブラスターのお迎えしてくれていました。母の住んでいるアパートの向かいのAさんのご子息Aちゃんとブラスターは同い年、同じ幼稚園に通っていて、一緒に遊ぶようになっていました。息子にとって初めてのお友達と呼べる子。良い方と感じたので、先々を考えて(今思うと考えすぎたのかもしれない)カミングアウトをしたところ・・・・・

ある日の幼稚園の帰り、おばあちゃんとブラスターが歩いているところにAさん親子が通りかかりました。ブラスターは初めて「一緒に遊ぼう」と声をかけることができたのでした。ところが、無視をするAさん、「あれっ」ていう顔のAちゃんの手を引っ張ってどんどん行ってしまったそう。ブラスターは訳がわからず、口の中に手を入れオロオロ悲しい顔、可哀想で可哀想で仕方がなかったそうです。

息子をお迎えにドアを開けた途端、母が「悔しくて、悔しくて…」と涙を滲ませ、その時の様子を話してくれました。結局、相手方が障害のある子と付き合わせたくないということだったらしい。

世の中、良い方ばかりとは限りません。カミングアウトはくれぐれも気をつけましょう。

長じた息子にこの時期のことを聞いたら、世の中のことがよくわからなかったと言ってました。そういえば、2階の窓から、塀の隙間から、庭の柿の木から、道路を走る車や風景を2~3時間くらいずーっと見ていました。突然異国に降り立った外国人のような気持だったのでしょうか。

この時期に目指したことは、“言葉があってもなくても、自分の意思を伝えられるようになる”です。アイスのチョイスなど二者択一から始め、可能なものは選ばせてました。自分の希望することを伝えるということは、最終的に困った時に助けてと言えることにつながると思って心がけていたことです。

この時期、可能であれば私がしたかった選択は母子通園施設を利用することです。私は働かなければならなかったので親の会に入る余裕もなかったけれど、FEDHANで情報を得、オフ会に参加することで様々な障害を持つお子さんと親御さんに知り合うことができ、見方が広がりました。少し時間に余裕ができたころで、親の会に入りました。息子にも母にもお友達ができて、情報が入るようになりました。

同じ立場の仲間が身近にいるということは心強く助けになります。

当時、他のお母さんやお父さんの体験が心の支えとなり、訪れていたホームページがあります。

●理解 TO 理解 ペンギンくらぶホームページ

●FREELYのHPコンテンツにあるおもいで-カボスワインのエッセイ集-

今は自分の体験を発信している親御さんが増えましたので、サイトを辿っていくのも楽しみです。

それから、信頼のおける主治医や支援者に出会うことも大切です。我が子をサポートしてくれる機関や施設などの担当者の力量がある方かそうでないか、相性が合うか合わないかもありますので、支援者との関係が上手くいってなくても落ち込まず、めげないでもらいたいです。知り合いや仲間から情報を仕入れつつ、探してみてください。粘り強くいると、必ず出会えるはずです。

自分に原因がある場合もあるので、おこりんぼの方は気をつけて自らを振り返ることも必要かな。怒りを抑えて話しができると、相手の対応も違ってくることは体験上わかりました。

当サイト「運も味方につけて 第2章 障碍児の子育てに怒りは最大の毒」をご覧ください。

子供が多動で、迷惑をかけまいとお出かけの場所を諦めていました。児童館やおもちゃ図書館・文庫へ乳幼児から連れて行けば良かったと、その存在を知ってから後悔しています。

乳幼児期は親子二人きりで、煮詰まってしまうこと多々ありで、行っていたら人生もう少し変わっていたかもしれません。文庫活動している素晴らしい方々と知り合ってそう思います。

最後にもう一つ、現代だから気をつけなくてはならないこと、スマホに子守をさせるなど、乳児からのメディア漬けの危険性です。言葉が遅い、目を合わせないなど、発達障害の様相を呈するようで、こちらは、テレビやスマホ、電子音から遠ざけると治ります。勉強会で紹介された動画「テレビの子守は危ない!自閉症と診断された言葉遅れの子供たち」片岡直樹 医師 がわかりやすいかもしれません。

アスペルガーはパソコンが大好きな人が多いと言われてます。息子が5歳ころ何を真剣に描いているのかと見ると、マザーボードの絵だったのです。パソコンが壊れてそれを取り出した後だったので、息子も御多分に漏れず パソコン命 なのかなと思いました。

エデュケーションソフトで色々なことを覚えたから良いかなあってパソコン三昧にしてしまったけど、昨今メディアの危険性を知り、今は悔いてます。

息子は現在プログラマーの職を得ておりますが、勉強の習慣をつけてあげられなかったのは、就学前からパソコン三昧にしてしまったせいかもしれません。いずれにせよ、アスペルガーの幼児・児童期とメディアの適切な付き合い方について知る必要を感じています。

「菊彦」

3.就学時健康診断

就学時健診での息子の判定は特殊学級でした。平成19年からは特別支援学級と名称が変更になっています。当時は制度の変わり目の時期で、居住する区域外の学校も選択できるようになったと聞いたので、学校見学をすることにしました。

児童相談所は略して児相と呼ばれていて、就学時検診の年は担当が替わりました。この時の児相の担当先生は、小学校入学後に入会した親の会の支援者であったことが後で判り、そういえば、アドバイスを参考に動き、なるほどと思ったことがありました。

そのアドバイスとは~

①学校見学をする時は母親一人では行かない。夫かそれに代わる男性と一緒に。

女一人だと甘く見られる場合があるそうです・・・(・・;)

コミュニケーション能力が低い旦那でも、ただ居るだけで対応が違うということを実感。

主人と一緒に3つの小学校(息子が歩いて通える)と、特学の教室で授業も見学しました。見学後に校長先生宛に手書きのお礼状を書きました。

結局、主治医からの「ブラスター君は普通学級の方が伸びますよ。」との見解を児相の担当先生に伝えると、そちらの方向に進んでいきました。児相に宛てて、一筆主治医に書いていただいた記憶もあります。普通学級であれば指定区域の小学校しか選択肢はないと言われ、地域の小学校に決めました。

校長先生もとても理解のある方というのもありました。1年生の担任はご配慮いただいたと思います、とても良い先生でしたから。

本当はもう一つの学校の、普通学級と特殊学級の交流が自然で活発なところに惹かれたのですが、区域外からの入学者は、途中で特学から普通の学級には移れないとのことだったので、必然的にそうなってしまいました。現在はそんな制限もなく、親の希望が通るようになったと聞いております。

我が子と共に学校へ行くことを選択したママもいらっしゃます。そしてパパの奮闘も共に始まるのです。たいし君の成長を綴ったホームページにもパワーをもらいました。

● タイミュマシンHP たいしダヨリー

あともう一つ、話し言葉に不安を抱えている我が子を『ことばの教室』に通わせたいと思っても、当時は数が少なく、普通級にいる場合は授業を休んで開催している別の場所に行かなくてはならなかったので、私は諦めました。しかし、偶然に言語聴覚士の方と出逢ってしまったお母さんがいらしゃって、そのことは“運も味方につけて”を書くきっかけともなりました。

相性の良い言語聴覚士との出会いで人生が広がる体験をされているお子さんもいらっしゃいますので、今は民間でもやっているところがありますから探してみてください。

学校の選択は悩むところです。渦中の時は無我夢中ですが、今振り返ると改めて見えてくるものがあり、お世話になった方々に感謝の想いを送るばかりです。

「クリ」

●小学生

まずは学校に慣れることが先決ですが、学齢期に心がけた3つのことがあります。それを盛り込みながら低・中・高学年時代を振り返ってみます。

【小学校の時に心がけた3つのこと】

①できることをふやす

②いじめからは全身全霊で守る

③支援・理解者を増やす(=学校の役員を引き受ける)

4.小学校 低学年

進学・進級時の時はモチベーションが高いので、何かを改めたり、チャレンジするにはよい機会だと思いました。特に一年生入学は夢と希望に満ち溢れます。半面学校が始まると、覚えることがたくさんあって、普段家で出来ていたことが出来なくなったりしました。

集団登校も慣れるまで時間がかかりました。

困ったのは、お迎えの子が来て一旦家を出たものの、忘れ物をして戻った時でした。高学年のお姉さんが付き添って家まで戻ってきてくれたのはありがたかったでのですが、再度出かける段になって、いつも迎えに来てくれる子はいないし、「違う、違う。」と泣いて、行ったり来たり。いつもの通りでなかったので混乱してしまったのでしょう。なのでこの時は学校まで付き添いました。

不登校の危機もありました。熱を出して学校を休んで、体調が戻ってからも休むと言って、どうしたものかと思っていたところ、担任から心配の電話が入りました。一週間以上休むと学校に来れなくなることが多いとのこと。それを受け、来週月曜日から学校に行こうねと声がけ、しばらく一緒に登校し、帰りも迎えに行きました。

下校時になると相当疲れるのでしょう、せがまれてオンブして歩いていると、通りすがりのおじさんに「お母さん疲れるから、自分で歩きなさい。」と叱られたことがありました。次からは、周りをキョロキョロ見まわして、おじさんがいないことを確認してからそっとオンブをお願いされました。

この時期私は福祉の仕事に転職するため、失業保険をもらいながら諸々勉強をしてました。また、いじめは覚悟していたので、学校に行けなくなった場合の勉強や居場所などの情報を集め、勉強会などに参加するようになりました。それが、後から役に立って参ります。

息子の入学した小学校は30周年を迎え、それに向けて実行委員を募集していたので関わることにしました。児童クラブにも保護者として関わったので、学校に行く機会も増えました。そこで、学校に多く顔を出しているお母さんたちと出会い、キーマンと思えた数人にカミングアウトしました。前回の反省を踏まえ、信頼の置ける人を見極めたつもりです。今でもお付き合いのある彼女たちは、学校での息子の様子を教えてくれたり、サポートしてくれたりと大変助けられました。

一年生、初めての学習発表会で「一緒に歌を歌っているぅ!」、運動会では「一緒に演技をしているぅ!」と我が家は大大感激。それらが当たり前のことである周囲の方々から、大騒ぎしている我々に???な視線を投げかけられているのに気づき、恥ずかしかったことが思い出されます。

子の小さな成長一つ一つが本当にうれしく思えました。

息子のブラスターが学校に慣れていくのと、母である私が転職し新しい仕事に慣れていくのと、同時進行しているのも不思議な感じがしました。

習い事はピアノを始めました。エレクトーンにするか迷いました。最初が肝心です。途中で変えることは難しいかなと思いました。絶対音感もあるし、作曲が面白いと言っていたので、エレクトーンをやっていた方が続いたのかもしれません。それでもピアノは中学校まで続けました。

水が好きで学校のプールは喜んで行くので水泳もチャレンジさせたかったのですが、スイミングクラブに一人で通えるようになるまで時間がかかりそうだったので、母はそこまでの時間を確保することが出来ないとあきらめてしまいました。もったいなかったと今でも後悔しています。

音楽も水が好きなことも自閉ちゃんの得意というか好きなことに上がってくることですね。

東日本大震災の時の避難所で、自閉症スペクトラムの男の子のピアノ演奏が人々の心を癒したとニュースに出ていました。また、水が好きなことを家事に結びつけて、日々の洗い物や洗濯が出来るようになって、家族の手助けをしている若者もいます。

我が息子はアレルギー体質と主婦湿疹で水仕事はあまりさせませんでした。皮膚科受診で言われた時、「どうしよう(◎_◎;)主婦でないのに主婦湿疹になってしまった」と困っている息子を見て思わず笑ってしまいましたが、そうなるとやはり家事は出来なくなります。

現在一人暮らしの息子の台所をみると、クラクラします(◎_◎;)

丁寧にお手伝いをさせたり、勉強の習慣をつけてあげたら後々違っていたのにと反省しています。

息子8歳の春に書いた日記が出て参りましたので以下に掲載します。息子は早生まれなので2年生から3年生に進級したあたりでしょうか。書いておくものですね、大分忘れていて、母と息子は悩みながら生きていたその時が生々しく蘇ります。(青字表記)

「S君との出会い」

S君は近所に住む息子よりも2歳年下のやんちゃな男の子です。

最初の出会いは3年前頃かな、アソボーと来るのだけど息子は一緒に遊ぶということが解らない。

何回も来ると場合によっては玄関のドアに鍵をかけてしまうこともあった。

「別にブラスターは遊ばなくても良いよ、お母さんと遊ぶんだから鍵を開けてください。」

息子が居ようと居なかろうと家に寄ってくれました。

大抵息子はPCに向かっていたりして、各々別に遊んでいることが殆どでしたが、たまにはプラレールで一緒に遊んでたりしてました。

来なくなったり、ひょいと現れたり。

「お母さんも一緒に遊ぶからブラスターも一緒に遊ぼう」と公園に何回か行ったなあ。

S君はバスを止めたり、悪態ついたりで「将来、ろくなものにならない。」と近所のおばさんが言ってました。

もしかして、この子もグレーゾーン?と感じたりしたもので、近所のおばさんに言わせてもらったことがありました。

「S君は失敗するまで分からないみたいなんです。失敗した時になぜ失敗したかの理由を説明してあげると、同じ事は繰り返さないですよ。」

ある日の公園で突然S君から「B君のママって、かわいいな。」なんてささやかれまして、悩みながら接していたので、少し心が楽になりました。

姑しかいない日中もわが家に出没してくれたS君。

すぐ泣いたり自傷したりする息子を影でおもしろがってからかったり、しでかした事を息子のせいにしたりすることもありました。

勝手にうちのPCを操作して息子の大好きなCD-ROMをスクリプトエラーさせてしまった時は、息子は本気ではじめて怒って手をあげた事があり、S君もびっくりし、怒り納まらない息子に恐怖のようなものを感じたのではないかと思います。

他にもいろいろとあり、私もどうしようか随分考えましたが、ぎりぎりまで介入せず見守ることにしました。

出来るだけ公平な目で対処しようとしましたが「S君はずるい。」と息子の3回目の涙の訴えには「そういうところもあるねえ。お母さんもわかる。」と息子の気持ちをそのまま受け止めました。

なぜかそれ以降はそのような言葉は言わなくなりました。

好きなのに嫌い、嫌いなのに好きで、引っ付いたり、離れたりしてどうなるんだろうと3年。

今年S君が1年生なって、親同士も児童クラブや子供会でぐっと接触が多くなり、何となく気心が知れてきました。

子供会の廃品回収の時は土曜日も仕事のS君のお母さんに代わり、一緒に連れて行きました。

S君の弟の保育所のお祭りにはS君のご両親が息子を一緒に連れて行ってくれました。

児童クラブで私の目の前、息子のいじめの相談をしているK君の誘いに、最初は加わりそうになったけど、私とK君の顔を見比べてどうしたらいいんだろうという顔になってとどまってくれました。

そのS君は今息子を引張りまわして、他の子の家へ遊びに連れて行ってくれる。

クラブでのキックベースなどの遊びに「ブラスター君、一緒にやろう。」と誘ってくれるらしい。

息子が尻込みして断ってもめげずに誘ってくれる。

帰ったら玄関にカバンをブン投げて、S君がらみのお友達と遊んでいるのが多くなりました。

たまに静かに過ごしたい時があるらしく、断って自宅で絵を描いたりしてます。

断り方が「あそばない」だけで終わるので、その辺の誤解を解く代弁フォローはしました。

同級生の子にとって息子は学校外で遊ぶには物足りないのだろうか、同級生のお友達はまだ出来ていません。年下の子が丁度相手になるのか、S君との出会いは大きい。

9歳前までにけんかしても仲直りできる友ができて、ごちゃを体験させたいと思っていたらできたのでありがたいです。

これから壁は沢山あるだろうけど、特に思春期ですが、それに向けて成功体験を一つずつ積み重ねて挫折しても「あのとき、乗り越えられたから今度も大丈夫だよ。」と言ってやれる親になりたいなあと。

このS君ですが、その後おもちゃのピストルをバンバンさせての訪問が続いたりして、息子は耳に手をあてて必死に逃げ回っていました。どうしたもんだろうと成り行きを見ていたら、なんと息子が音に慣れてきて、一緒にバンバンさせて遊ぶようになりました。その後運動会で息子が初めて徒競走で一番を取るのですが、運動会のピストルのバンバンが大丈夫になったお陰もあります。

それで「感動の運動会」を迎えるので、次に述べます。

小学校を卒業してからはお互いのフィールドで忙しくなり遊ばなくなりました。

「ぷうすけ」

5.小学校 中学年

あと、日記に息子3年生の時の「感動の運動会」というのもありましたので以下に。(青字表記)

今日は運動会日和の、学校と町内会連合の運動会。 徒競走のシャッターチャンスを捉えるため、父母はスタートから3分の2の地点に陣取る。 夫婦で目を凝らしていたが、息子の姿を見逃してしまった。

「えっ、十番目くらいに走るんじゃあなかったの。」

「おまえが脇でごちゃごちゃ言うから判んなくなってしまったよ。」

「何でまた人のせいにするのよ。」ああ、アスペ・ADHD傾向夫婦の日常茶飯のやりとり。

席に戻るなり、S君のお父さんが「よかったね~、B君1位だね。」と声をかけてくれた。

「(+_+)へっ、うそ~。」 息子は運動会はいつも最下位で、この間の地区対抗リレー選考会でも「あいつ見ろよ、おっせー。」と言われていたのだ。だから夫婦で後ろの方しか目がいってなくて、最初から一番を走っていたらしい息子を見逃してしまった、ばかな親。(くやしー)でも教えてもらって良かった。 息子に何位だったなんて現場に居た親が聞けやしない。 息子の担任と顔を合わす。

「先生、信じられないのですけど徒競走1位でした。」

「本当に良かったですね。この頃随分たくましくなって、イヤな事を言われても我関せずで無視してます。泣くことはなくなりました。時には言い返したりしてます。Y子ちゃん始め女子がサポートしてますし、児童クラブで一緒の1.2年生がクラスに遊びにも来たりします。」

息子がいじめに合った時も早目に学校で連携を組んで対応し、児童クラブでもK児童厚生員を中心に親の話も聞いてもらって試行錯誤の中共に歩み、対処してくれた。 学校の30周年。学校とPTAと地域が一緒になったお祭りをやることになって、われら夫婦も関わりました。ツレはおやじの会発足の時からのメンバーになりました。~~~

この頃は必死に生きていて余裕がなく、夫婦喧嘩も多かったので(今思うとカサンドラ症候群のため)、息子には申し訳なかったと反省しています。

ツレは東日本大震災の2ヶ月前の1月11日に交通事故に遭い、高次脳機能障害になりまして、今でもおやじの会のメンバーに助けられています。

さて、徒競走で1位をとった息子ですが、この時気持ちを聞いておりました。「運動会で1位になりたかったんだ。」だそうです。もともと走るのが早いということに気づかず、徒競走が順番を競うということがわからないと、本気で走らないということだったんでしょうね。

3年生までは子供も素直だし、親の努力も功を奏しますが、4年生あたりから難しくなってきます。

いわゆる“10歳の壁”の時期です。“9歳の壁”と言ったりもするようです。自他の違いがわかるようになってくる成長の段階で、この辺りからクラスの雰囲気が変わってきます。息子は早生まれだったので同学年ではかなり幼く、それまでは何の疑問も無くお手伝いしてあげきゃと思わせるポジションにいたのが、「なんか変、違う。」とイジラれる立場に変わっていったのがこの頃だと思います。

4年生の時に、担任から息子の発達障害のことをクラスの子供たちに話しても良いかと相談されました。私はとうとうその時期が来たのだなと思いました。クラスに対してのカミングアウトは当事者の親抜き子抜きの場合はどんなものかと心配だったので、その時は母である私にさせてくださいと申しましたところ、びっくりされました。

先生自身がクラスの子供たちに話すのが普通だったのでしょうか?当時2000年を越したあたり、先生の理解も少ない時代で、親の会で勉強会を開いて、先生をご招待をしていたことを思い出します。

カミングアウトする前に本人に障害告知をしなければならないと思っていたので、機会を窺っていたところ担任から「お話ししなくても大丈夫みたいです。」と明るく言われ、疑問の残るところとなりました。しかし、この先生も潔癖症傾向があり、ある種の困難さを抱えているらしいことを、他のお母さんから聞く機会がありましたし、我が子の担任をする大変さも想像できたので、それ以上触れることはなしにしました。

入会している親の会のお母さんの体験談で、問題がおきて担任が理解を求めるためにクラスの子にカミングアウトを本人抜きでして成功をした例も聞いていて、それには驚きました。結局、そのお子さんは障害告知なしで一般就労しています。主治医が告知の判断をしなかったそう。

その時の状況に応じて様々な場合があり、成功例・失敗例があるのだと思いました。

ただ、就労の継続を考えると、一般就労でつまづいた時、本人が知っている・自覚している場合の方が立ち直りが早いのではないかと思ったりします。

別枠で我が家の障害告知の体験を述べます。

この頃、仙台では“すずめ踊り”の祭連(まづら)が立ち上がってきた時期で、親子で参加しました。息子はお囃子で太鼓に挑戦しました。音感が良くそんなに苦労もなくついていけたのですが、レベルが上がり賞を狙うようになってきた辺りから親子での参加は遠ざかっていきました。

この祭連は小さい子の参加が多く、お兄ちゃんが好きな子ども達から追いかけられて、息子は最初困惑した顔で、「こっこれは、なんなんだ!」と後ずさり逃げ回っていました。

そうこうしているうちに何か小さい子とそれなりに遊ぶようになっていました。小さい子が息子と自然に手をつないで歩く姿を見て嬉しかったです。

親の会に入会して、先輩ママや同じ立場のママと出会うことで随分助けられました。何といっても体験談は重みが違います。先生や支援についての情報が多いに越したことはことはありません。

自分と同じような困難さを抱えている同年代の子と早くから知り合えるといいですね。

会の活動でボーリングやカラオケなど企画して、親子で楽しんでました。社会人となった今は子ども同士LINEでやりとりしてカラオケしたり飲み会に行ったりしています。

「つながる」

6.小学校 高学年

一番難しい時期だったかもしれません。校長先生が代わってから学校の雰囲気が変わりました。学校全体がワサワサして、息子のいる学年は特に荒れていました。親達が交代で子ども達を見守るために、どれくらいの間だったでしょう交代で学校へ通っていました……この時期については、記録が見つからなかったので記憶があやふやです。

手元に残っているものは障害告知に関するものだけなので、それを手掛かりに記憶をたどってみます。

『障害告知』のページにも取り上げてますが、‘10歳の壁’は自と他の違いが客観的にわかるようになってくる発達の段階の大きな変わり目の時期で、特定の友達と友情が強くなり仲間集団を形成していく中で、些細なことでトラブルがおこったりするそうです。

我が子のようなタイプはいじめの対象になるのだろうと思いました。否が応でも自分の特徴と向き合う場面が訪れると判断し、この残酷な時期に突入する前に障害告知をした方が良いと判断しました。

ズボン下げられた事件が起ったのはその頃だと思います。複数の子に両手を押さえつけられクラスの子ども達がいる前でズボンを下げられたそうです。

仕事から帰ってきて息子から報告を受け、いざという時は仕事を辞めても息子を守ると腹を括ったことを思い出しました。詳細を知りたいと思ったところで担任から電話が入りました。

いじめの原因は、からかった時の息子のリアクションが面白いからとの理由だそうです。消しゴム事件など小さいことがいくつかあってエスカレートしたのでしょう、担任は迅速に対応してくれました。

先に私が事の次第の報告を受けました。それから息子に電話を代わり、加害児とその親にやってはいけないことはしないと約束したから安心して学校に来るようにとお話ししてくれました。

入れ違いで加害児の親の方からも、二度とこういうことがないように子に言い聞かせたとお詫びの電話が入りました。その事を息子に伝えると、安心した笑顔を見せ、明日学校へ行くと言いました。

いじめは犯罪です。その後すぐ担任はこの事件について学級で話し合う機会を持ち、駄目なことはダメ、自分がされて嫌なことは他の人にもしないということを共通理解としてくれたようです。

息子もそれを許されないことであるとよく言い切ってくれたと思います。

その後、クラスでお楽しみ会でしたでしょうか?何かで発表する出し物に、自分からエントリーしたとのことで、父であるマックから道具を借りて手品みたいのを教えてもらって練習をしていました。お父さんのやるのを見て、自分でもできると思ったらしく手を挙げたようで、無事披露できたみたいでした。

担任の事件に対する対応が的確だったので、いじめが原因で不登校には至りませんでした。いじめがひどくなり味方が誰もいなければ学校には行かない選択も考えてフリースクールなど情報を集めていましたが、その情報は知り合いママに提供して役に立ちました。

当時は個別支援プログラムという言葉を知らない先生も多く、そこまでは言わなかったし求めませんでした。しかし、学級経営が上手い先生はクラスで起った様々な出来事を子ども達の人生の学びとしてくれました。

このズボン事件が障害告知の前だったのか後だったのか、今となっては定かでありません。小さいいじめは続いておりましたが、彼を理解してくれる子もいて切り抜けることができました。

でも、通学の時は周りを見回し、苦手な子が歩いていると陰に隠れて通り過ぎるまで待ち、後から猛ダッシュで駈けて行ってました。

いじめを受けると尾を引きます。話す相手に強い言い方をされるとフラッシュバックするようで、思考が停止し固まってしまうようです。担任の適切な対応で大事に至らなかったと親は思っていたのは間違いで、就活から社会に出て現在に至るまでこの深い傷は完全には癒えていないようです。

いじめは犯罪です。きっちり犯罪だと教えなければなりません。そこを教えられない教育であれば崩壊は免れないでしょう。生きる意味を教えることが出来なければ、子は自ら命を絶っていきます。

当時よりも複雑な世の中で子育てしている今のママ・パパは大変だと思います。

“いじめ”は犯罪だと私言い続けます。

さて、出来ることを増やして得意なことを見つけようと過ごした息子の小学生時代、算数はエデュケーションソフトのお陰で暗算が得意となっていました。息子のハンドル名の由来になってます。

また、英語系のソフトで遊んでいるうちにリスニングがわかるようになったみたいで、英語は得意な科目になりました。日本語は苦手で未だに行くと来るの表現を間違えたりします。

というわけで、ちなみにソフト名をあげてみますね。

“算数戦士ブラスター”、“シンキン・シングスコレクション”、“エドマーク社のおうちシリーズ”、“らすたぁちゃんとあそぼ”、“ポムダビワールド”、“ズンビーニ”、“耳タコランド”、“LEGOシリーズ”、“学研あそんでシリーズ” 等々。年齢別に定期的に購入していたのは、“ももんがクラブ”。

今は店頭に見かけなくなり残念です。現在版で残っているものもあるのでご興味ある方は検索をしてみてください。

地域の囲碁教室に行き始め、大会のクラス別で優勝する経験もして、囲碁を通してお友達というか声をかけてくれる子ができました。幼稚園から続けてきたピアノは、それなりに弾けるようになり、クラスでの歌のパート練習の時の伴奏を務めているのを授業参観の時に見かけました。

興味のある事とか、好きな事とかは発達障害の事が書いてある本の中にある通りだったので、それをどのように伸ばして就労に結び付けていくか考えていたと思います。

書字は筆圧が弱く何回も書き直しているうちに嫌になってくるようで、宿題を仕上げるのが大変でした。御多分に漏れずアスペに多いてっちゃん(鉄道好き)なので、写真を多くして文章少なくするという方法で鉄旅をwordでまとめて長期休暇時の宿題は提出しておりました。当時としては担任から何も言われなかったので、ありがたかったです。パソコン好きな子もいたので、数少ない友達の一人になるきっかけとなったようです。

読み聞かせは幼少時なかなかしてあげることができなくて申し訳なく思っていました。少しづつでしたが寝る前に母子交代で声を出して那須正幹著「ズッコケ三人組」を数冊読み終えました。

国語の苦手さは、絵本の読み聞かせが必要な時にしてあげられなかったのもあるかと心に引っかかっていたので始めました。また、少しずつでも根気よく続けると全部読み終えて、読み終えた達成感というのも感じてもらいたかった。ただ、この本を息子が面白く読んでくれたのが嬉しかった。

ただ、自発的に手に取り愛読書となっているのは地図と時刻表です。

得意・不得意、出来る・出来ないことが見えてきました。

小中の養護教諭にとても恵まれて大変お世話になりました。小学校から中学校へ申し送りも養護の先生を中心に行ってくれた記憶があります。

この小中の養護の先生は性教育もしっかり授業をしてくれたので助かりました。男の子にとって父親が教えることなのだろうけど、父親が臥せっていたりするとどうしたら良いかということになります。

なんとか無事に卒業式を迎えることが出来ました。

PTAとしてお手伝いをしたお陰で知り合いが増え、親子とも助けられました。お母さん達と卒業式の準備をしながら涙がこみ上げてきました。

「山が山にのぼる」

7.中学生

信頼のおける養護教諭の存在で、親の不安は軽くなりました。しかし、中学生は残酷な年代です。思春期を振り返ると親も自覚があって気持ちがわかるだけに、無事にやり過ごすことを祈るばかりでした。

やはり心配したのはいじめです。上履きを隠されたり、球技大会後の打ち上げ会に呼ばれなかったり、嫌なことは日常にあったりしたのだと思います。ここは心配で息子に聞いてみました。

「我慢できないことがあったら言って欲しい。大丈夫?」と言うと、

「大丈夫、逃げ足早いから…」

「逃げ足早いんだ、へぇ~そうなんだ…」」

「うん。」

感動の運動会で彼は自分が走るのが早いと自覚してから編み出したのでしょうね。逃げるという方法を見つけた息子はえらいと思いました。

部活動は科学部に入りました。小学生のころからNHKのロボコンを見るのが好きで、梵天丸などロボットを組み立てたり、簡単なプログラミンをする講座も楽しんで参加をしていました。

前述した“すずめ踊り”の祭連に参加してから、わからないことを教えてあげる先輩のポジションに目覚めたらしく、そんな先輩の立場を確保しつつ部活は真面目に三年間続けました。

わからないことを後輩に教えてあげることに喜びを感じるのだそうです。

息子の就活にも書きましたが、何かを長く続けることで我慢強さとか努力とか継続の偉大さを身に着けてもらいたいと常々心がけておりました。

ピアノと囲碁は中学生まで続けました。

ピアノは毎日そんなに練習をしていたわけではないのですが、同じくピアノ教室に通っている子が中学入学を機に辞めた子がいて、その子と偶然に遭った時に「僕はまだピアノを続けているぞ~」と言っていたので、継続することは良いことなんだということが多少なりとも感じてもらえたかなという出来事がありました。

2年生の時の担任が中体連の応援団をやってみないかと勧めてくれたらしく、息子はチャレンジしました。人前で声を出したりすることに快感らしきものを感じたらしく、楽しんでやっていました。先生の声がけってすごいものですね。

この時の担任の先生には改めてお礼の挨拶をしたい先生でしたが、連絡先を聞きそびれてしまい悔やんでおります。

3年生の修学旅行は、グループの自由行動の時に息子の鉄ちゃん知識とナビに皆からの信頼と尊敬を勝ち取り、写真は満面の笑みで真ん中に写っていました。

勉強については出来ることと出来ないことの差が大きく、国語に関しては偏差値が20という悲惨な成績でした。『息子の就活』に書きましたが、学校見学で工業高校に行き「ここに決めた。」と決断しました。その目標を果たすためには国語の点数をあげなければなりません。“子どもチャレンジ”を小学生から続けておりましたが、中々計画的に提出物を出せておりませんでした。母である私は勉強を教えることにエネルギーが尽きてくるし、怒ってしまうし、親が教えるのは良くないとわかったのが、息子中学2年生の学年末のことです。

そこで、いざという時のために集めていた情報が役に立つことになるのです。

発達障害に理解のある先生が個人で学習教室を開いていたので相談をして、まず面談をしようということになりました。

相性が合ったようで、春休みに通うことにしたのですが、少し遠いところでバスと電車を乗り継ぎます。鉄ちゃんなので交通方法については任せましたが、乗り遅れたり突然の出来事で時間に間に合わないときは連絡することを丁寧に教えました。

春休み後の中3の模試で国語の偏差値は50になりました。まず、作文が書けるようになったことが点数アップの主な要因です。教え方がわかりやすいと息子は言っておりまして、スゴイ先生は凄いですね。

受験や宿題・課題の解き方など、この先生とは息子18歳までお世話になります。

小中学校で一緒だった子ども達で現在やりとりをしているお友達はおりません。親の会と高校の時に一緒だった子ども達とは現在まで連絡を取り合っているようです。

「街」

8.障害告知

障害告知にはそれぞれドラマがあります。

一般的には主治医と相談しながら、お子さんにとってふさわしい方法を選ぶということになるのでしょうか。

親御さんから直接の告知はためらわれたので、子の方が自分で気づいてくれたらいいなあというパターンを思い描いていたら、自分でネットで検索したりして気がついて、親に確認をしにきてくれて、その通りになったという例も聞いております。

告知する側のスタンスによっても、大部ニュアンスが違ってくるようですね。

私は一生懸命になりすぎて、重く捉えすぎてしまったことが反省点です。

何が得意で、何に困難さを伴うか、自分の特徴を理解するという視点でとらえると、告知という大げさな感じでなくなると思います。

伝える側の障害受容ができてから告知への流れは大切だと思います。

「息子への障害告知を振り返って」

息子は3歳児検診の時に自閉症傾向であると言われ、就学時検診時に「しいて言えばアスペルガー」という診断名を受けました。

当時の日本の状況から推察すると、将来就労時につまずくのではないかと想像し、障害者手帳枠での仕事も視野に入れた場合、告知からは避けられないと判断しました。

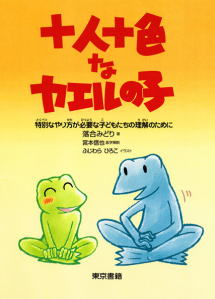

“ケネス・ホール君の“ぼくのアスペルガー症候群(東京書籍)”本との出会いも有り、‘10歳の壁’の時期にこの本を用いて告知をすると計画し準備を進めました。

そしてその時期が訪れたと判断し、小学5年の夏休み、ケネス・ホール君の本を数日間にわたり一緒に読み、母から最初に伝えました。その時期、主治医からも本人への告知を促されており、親からの告知の後すぐ主治医からも行っていただく流れとなりました。

告知後に当時の担任の先生に宛てた手紙が見つかりましたので、その手紙を後に添えます。

手紙では告知直後の母と子の戸惑いがよみがえります。

その戸惑いから5年後、告知について体験を話す機会があり、その時高校1年生であった息子に当時の気持ちを聞いたものが残っておりました。それを元に以下に記します。

【告知について体験談-告知から5年を経て、振り返り現在思うこと-】

高校1年生の時、私が告知について体験談を述べる機会があり、その時に告知をした時の息子の気持ちがどうであったのか聞いてみたことを箇条書きにして次にまとめてみました。

・ケネス君は自分と似ているが、はっきり言われるまで自分がアスペだと思わなかった。

・自分が健常者でないことにがっかりした。

・すごいショックの期間は6ヶ月くらいだったかな、忘れた。

・中学1年の職場体験で施設に行った時、筋ジストロフィーの人との対話で前向きに生きることが大切だと思った。このとき吹っ切れた。

・様々な功績を残している人の中に発達障害の人がいることを知った。

・パソコン関係ではビルゲイツをはじめアスペの人が多い。

・アスペの人でも頑張れば生きていけると思った。

・告知を受けて、自分の特徴がわかってよかった。自分のような人は理解されないことが多い。

・色々なことがあったけど、耐えられた。もし、知っていなければ耐えられなかったかもしれない。

・障がいがあっても絶望することはない。自分の得意分野を伸ばそう。

告知について反省点は、セルフエスティームを高めるよう意識してきたつもりであったのに、自己肯定感が思いの外低かったことです。「どうせ僕は障がいがあるから駄目なんだ。」と告知後よく耳にしました。もっと、褒めて育てれば良かったと後悔しています。

告知をして良かった点は、こだわりによる偏った考えや課題について話をするときに、話が通りやすくなったこと。そして、一般就労が難しくなった時に、支援を受けて手帳枠でも仕事を探したいという言葉を聞いたことです。社会人になっても次から次へと壁にぶち当たり、親としてどう支援して良いか思案する日が続いていました。

その後、『息子の就活』に書きましたが、会社へのカミングアウト事件があってから、今度は親の方が吹っ切れました。本来の親の姿に戻ります。

一方、成人してからの告知については難しさを感じています。特に二次障害まで至った場合、主治医と相談しながら、プラスに働かないと予測されるのであれば、しない方が良いこともあると体験上実感しています。

【間接的カミングアウト体験談】

息子小学6年の時の担任に、“十人十色なカエルの子(落合みどり著 東京書籍)”を紹介したところ「これはいい、使えますね。」というわけで、道徳の授業の教材としてこの本を取り上げてくれました。

告知はしているが、本人の希望で直接カミングアウトはしていなかったのですが、この授業によって、間接的なカミングアウトになったかもしれません。どんな形にせよ、周りの理解を得ることによっての支援は大きいと思えた出来事でした。

この授業について、家庭に配布になったプリントの一部を次に紹介します。

『十人十色なカエルの子』(道徳の事業)

『十人十色なカエルの子』の本の読み聞かせをしました。この本はひとりひとり個性があり、そのちがいを認めるとともに、まわりの環境を整えたり、援助したりすることで、互いに相手を思いやって生活しよう、とすることが書かれています。子ども達の感想をぞうぞ。

『十人十色なカエルの子』から

かえるの子はこう思っていたのに、ほかのかえるは違うように感じていました。それがけんかになったりするんだなと思いました。私は自分のことをわかってもらえなかったりすると、少しおこってしまいます。でも、人それぞれです。なので仕方ないのかと思いました。(Aさん)

動物や人、なんでも自分にしかない性格や子のみってあるんだと思いました。自分がすることによって、周りの人が困ったり自分が困ったりするんだと思いました。(Bさん)

人それぞれ違っていて、一番つらいのは自分。(Cさん)

人それぞれ癖やいけないところはある。けれど、人の癖やいけないところをみるのではなく、それには理由があるんだと思った。(Dさん)

個性の違いがけんかなど生むから、個性を認めることが大切だと思った。(Eさん)

この本を読んで、みんなたくさんの特徴があって、苦手なところもある。でも、それを認めずに仲間はずれにしたり、相手の気持ちを考えずにひどいことを言ったりしてはいけないし、みんな違ってみんないいと思ったり、みんな一緒の方がおかしいと改めて思いました。(Fさん)

どこのクラスにでもありそうなことが全部あの本に書いてあって、もしかしたらその中に自分も入っているようで、みんな私のことをどう思っているのかが気になってきました。みんな個性が違うから、周りから見ると変な風に見えたりして、普通じゃなく思われたりするけれど、それは気にしなくていいことなんだ。(Gさん)

僕はこの本を読んで、改めて「人のことを考えてしゃべろう」と思った。あとこの本は、「人それぞれ違うから自分のペースで成長する」らしきことが書いてあった。もうちょっとのんびりしてもいいかも…(Hさん)

みんなそれぞれ違うから、その人に合うやり方で覚えていったり、大きくなっていくのが大切だということがわかった。自分とちがくても、その人のことをきちんと分かってあげられるのが大切だということもわかった。(Iさん)

「告知後、小学校5年生時担任の先生への手紙」

W先生へ

新学期が始まりお忙しいことと存じます。遅くなりましたが本を直接お届け致しました。

プライベートなことを手紙に致しましたので、このようにさせて頂きました。

以下、ご報告を2点。

①夏休みに体験したこと

・おやじの会主催のお泊り会 7/20.21

母抜きで、父親とお泊り。

・みちのくオフお泊り会 7/26.27

他家族一つ上の自閉症の弟を持つお兄ちゃんと二人で温泉お風呂探検。かなりの長湯だったが見事着替えまで済ませて満面笑みで「ゆ」の暖簾を片手でやり過ごし登場。

岩木山に登ったがおばあちゃんと一緒だったため、おばあちゃんが登れるところまでで下山する。好天気のお陰で日本海を臨むパノラマに感嘆する。

・親の会の野外活動(青年自然の家) 7/29.30

目的地へのナビゲーターを頼む。少し間違ったけど無事到着。

野外炊飯でカレーを作る。(親の付き添いなし、サポートの先生とボランティア)はっきりしない天候で、コースを変え水神まで登山。こけしの絵付け。

・夏祭り出店のお手伝い 8/2

・田沢湖で親子林間学校 8/5.6.7

目的地へのナビゲーターをする。父から地図の説明を真剣に受けていたせいかスムーズに到着。

秋田駒ケ岳へ初登山。子ども達とインストラクターで挑戦。戻ってきた時の顔はたくましかった。

自信をつけたなあと感じる母。

・お墓参り 8/12

・叔母と東京の交通博物館へ 8/18

電車が好きなので、前もって希望の電車に乗るスケジュールを自分なりに立てていた。

一人で切符が買えるようになった。お土産も忘れずにすぐに決めて買うことができた。

お昼を叔母におごられて値段を気にして選んだメニュー。帰りの車中で食べる夕食を買う時、「おごるよ」と叔母に声をかけたそうだ。次は地下鉄博物館に行きたいと。

春休みにこの二人でディズニーの旅行をしているが、その時は帽子を忘れてきてしまうなどあったが、今回でリベンジできたようだ。

・父と仙石線で松島へ 8/19

・木下大サーカスを初めて見る 8/25

母の反省は勉強をゆっくりみてやることが出来なかったことです。1日15分のピアノの練習は9割がた続けることができました。花ふきんの宿題のことを伝えると思い出したらしく、俄然自力でやり遂げました。外出以外は家でパソコンや絵を描いたりとゆっくりしていたようです。プールが好きなので少ししか入れなかったのが残念だったようです。

②障害告知

8/24、はっきりと障害告知をしました。10歳の男の子が書いた“ぼくのアスペルガー症候群”の本を以前一緒に読んでいて、「僕に似ているなあ」と感想を述べていましたので、ある程度察しているかなあと思っていたら、本人はまったく自覚をしておりませんでした。

「障害になってしまった」と困った悲しそうな顔をしました。説明をしていく中で出てきた広汎性発達障害の言葉に反応したからです。

苦手なことや困難なことがあるけれどもよくなっていく方法がある。時間はかかるけどあきらめないでトライしていくと必ず進歩していく。苦手なことがあるけれども、出来ることや得意なことがある。・・・とここで長所を褒めまくりました。

自分の存在理由を否定しないように、大切な命であることも伝えました。この夏に参加した親の会のキャンプのことを振り返って同じような仲間がいることを語り、同じ障害をもちながら社会に貢献をしたビルゲイツやアインシュタインなどの名前をあげ、アメリカで活躍をしていて自伝を出版しているティンプル・グランディンの本を使って、将来に希望を抱けるヴィジョンを持てるように、ここの部分を時間かけて話しました。

今まで周りの人に恵まれてきて、本人が困難なことについて自覚をしていなかった、気がつかなかったことがわかりました。いじめやからかいがあっても、多くの守りサポートしてくれる存在があって切り抜けてきたので、トラウマとして残っていないということになるのでしょうか。親として先生に子ども達に子ども達の親御さんに感謝する次第です。

「話したいことがある」といって告知をした時間が遅めだったのでこの日はこれで眠りにつきました。

次の日は木下大サーカスを見る日だったので朝からせわしなかったのですが、「僕は自閉症」と着替えの手を止めてつぶやきました。就寝前に少し話をしました。自閉症とはどういうことなのかが知りたいという気持ちがわかり、説明をしましたが今までの勉強が活かされず難しい言葉ばかり浮かんできて本人の納得まで至りませんでした。

今日は登校日です。漢字ドリルの宿題を忘れたと少しドリルをやりました。普段と変わりなく過ごし、布団に寝転びながら話をしました。「自閉症のことショックだった?」と聞いてみたら「う、うん」とすぐに返事が返ってきました。

「自閉症って何?」「自閉症のこともっと詳しく知りたいんだね」「うん」・・・わかりやすい本を出してきて一緒に読みました。本人真剣に読んでいました。自分と引き比べています。皆と違がったり、苦手だったりする部分に気づく段階に入っているのかなあと思っています。

これからのことは追ってご連絡申し上げます。困ったことがあったらサポートをするから母や先生に相談して欲しいと言っております。

母に言えなくても病院の先生になら言えそうだという時は、病院に連絡をとるから母に言って欲しいとも本人に申し述べています。

何かありましたらご連絡ください。よろしくお願い申し上げます。

母より

2016.4.2記す

2022.4.28加筆修正