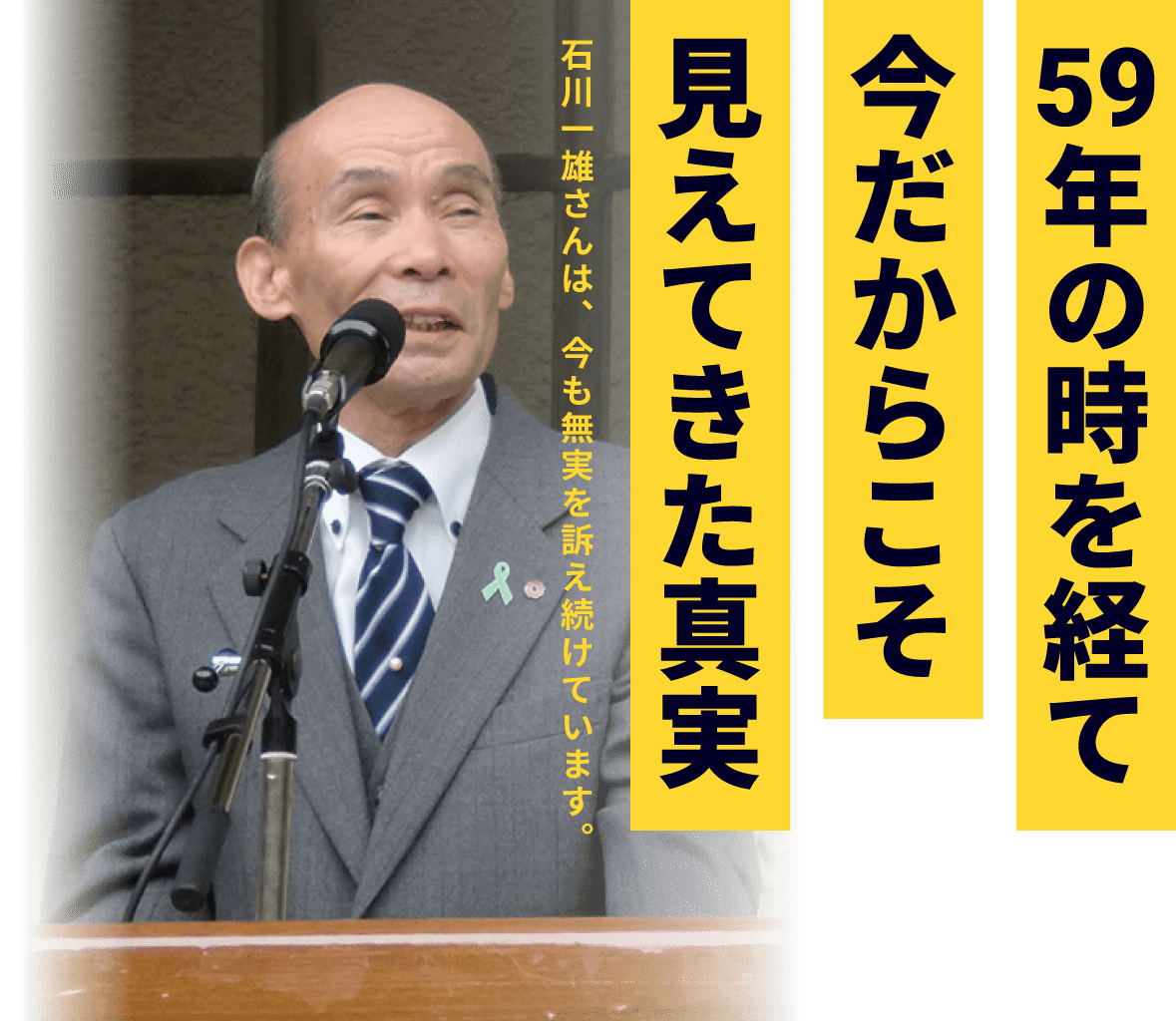

石川一雄さん(86歳)が3月11日、午後10時31分、狭山市内の病院で亡くなりました。謹んで哀悼の意を表します。3月8日の「3.11狭山集会」では、鑑定人尋問実現への展望が見えてきた報告があり、その矢先、3日後の訃報に接し、言葉が見つかりません。

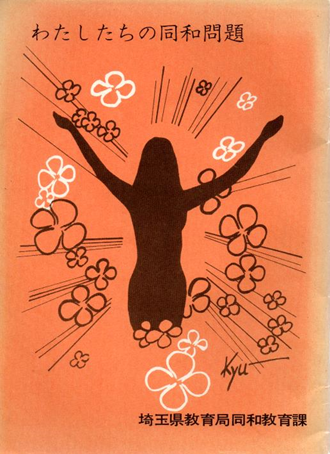

石川一雄さんの無実を訴える狭山の闘い-61年-から「狭山の教育課題」として始まった1974年の埼玉県教育委員会同和教育課発行「私たちの同和問題」の中の一文を再掲します。石川一雄さんの生い立ちと当時の教育の実態から、「狭山の教育課題」とは何かが表現されてきました。

わたしたちの同和問題 埼玉県教育局同和教育課発行 1974( 昭和49)年3月30日発行より

教育をめぐって(狭山差別裁判から )

昭和38年5月、埼玉県狭山市で女子高校生殺人事件が起こりました。その後、犯人とされて被差別部落出身の石川一雄青年が逮捕されました。彼は一審の浦和地裁で死刑を宣告され、現在、東京高裁で審理中の事件です。この事件は部落差別の深刻さと重大な課題を数多く提起しております。わたしたちは、この事件から部落差別について学び、学校教育を中心とした同和教育の課題について考えてみましょう。

1、学籍簿が保管されていない。

この一事をみても、憲法や教育基本法の精神が義務教育のなかで空洞化されていることがわかります。人間の尊厳とか、人権とはどういうことなのでしょう。

2、小学校の欠席日数が延べ五百数十日である。

事件発生後のいろいろな調査から、小学校における彼の欠席日数が五百数十日もあることが判明しました。登校すべき日数の3分の1以上が欠席のまま放置されていたのです。逮捕されてからの彼は弁護士の役割さえ理解できず不信と疑いをもち、その弁護活動も十分受けることすらできませんでした。このように学校教育の場においても部落差別が放置されてきたことが、石川青年を獄舎につなぐことになったのです。差別を許すことは、人間の生き死ににつながるのです。狭山事件は、教育の根本にかかわる問題として、きびしく問われているのです。

3、就職の自由がなかった。

教育の機会均等を奪われた彼は、農家の手伝い、日雇い、臨時雇い等の職を転々としていました。教育の機会均等が保障されないということは、安定した職業からしめだされるということです。このことは「部落差別の本質は、主要な生産関係から除外されることである」という昔も今も変わらない部落差別そのものです。

4、獄中での学習が人間をかえた。

獄舎につながれ10余年、多くの障害のなかで学習し、素晴しく彼は成長しました。いま、彼の書く文章は社会人の水準をはるかに超えるものです。読み書きも十分できなかった彼が、解放への自覚と努力によって飛躍的に成長したのです。

彼の可能性に気づき差別を許さない教育を推進する姿勢があったら…・教育とは何か、人権とは何か、すべての教師がこの事件から学び、反省しなければなりません。不登校児童生徒が34万人もいる現在の教育現場です。目の前の子に最低限の教育保障、学習保障が「狭山の教育課題」です。

狭山第3次再審が開始されるよう石川一雄さんは病やけがに冒されながらも必死に闘ってきました。多くの人が無実の石川さんにかけられた見えない手錠を外すために支援をしてきました。狭山第3次再審請求は請求人が死去したため裁判所の判断が下されないまま終了となりました。(当初終了という表現ではなく異なった表現になっていたことお詫びします。)そして、この4月、第4次再審の闘いがつれ合いの早智子さんによって開始されました。いよいよ大詰めです。石川一雄さんの遺志を受け継ぎ、真実が明らかになるまで私たちはできることを行っていきたいと考えています。すべての人に関心を持っていただきたいので、事件の詳しい情報は こちらを 参照ください。

第3次再審を闘ってきた石川さんを支える弁護団は、無実を証明する数々の証拠を出してきました。特に2回の家宅捜査で発見されなかった万年筆が3回目の捜査でいとも簡単に見つかり、その万年筆は被害者が使っていたものとされ、それが有罪の決め手となりました。インクの色も異なるものでした。最新の科学技術を使った鑑定では本人のものではないことが明らかになっています。これらの矛盾を分かりやすく説明してあるビデオを本会では公開してきました。引き続き紹介します。

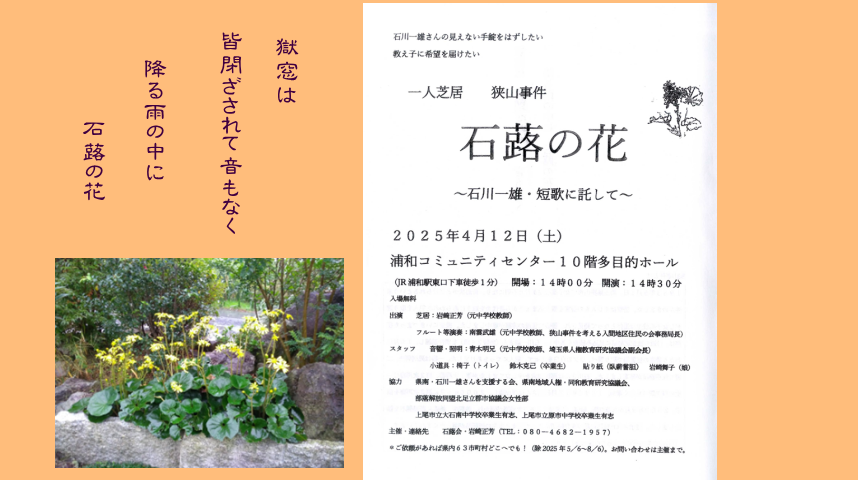

「一人芝居 狭山事件 石蕗の花」は、石蕗会主催の岩崎正芳さんが石川一雄さんの短歌に託して、この演劇を作成、上演します。会員であり、長く中学校教員として同和教育実践を積まれてきた方です。4月12日(土)14時開場、浦和コミュニティセンター10階多目的ホールで上演します。

過日上演され、多目的ホール満席になる教え子を始めとる関係者が集まり、岩崎さんの熱い思いを受け取ってきました。引き続き、要請があれば、上演を続けることをお知らせしておきます。