専用のレンチ |

依頼時の状態

①全体的にヤニで黄色に変色している箇所が多く見られる。

②ダイヤルツマミにがたつきがある。

③電源を投入しても受信できず。

不具合箇所の修理

①ヤニで汚れている箇所はシンプルグリーンで落としたところ、かなり綺麗になりました。4日ほど天日干ししたのですが!(天日干しすると部品をいためる心配があります。ここは陰干しで乾燥させるべきです。)

②ダイヤルのがたつきはシャフトを押さえる固定金具の緩みです。メインダイヤルを取り外し閉めなおしました。メインダイヤルを外すには専用のレンチ(ブリストロレンチ)が必要です。6角レンチなどで無理に回そうとするとねじ山が壊れ取り外すことができなくなります。

③電源を投入すると真空管は点灯します。真空管を一旦全て外し、チューブチェッカーでチェックしたところ、1本だけ動作が不安定なものがあります。真空管を良く見ると、真空管のピンが他のものより酷く黒ずんでいます。黒ずんだピンを磨いたところGood表示になりました。

④真空管を再度差し込んで電源を入れ動作確認をしました。

⑤これで信号が受信できるようになったので、IFTなどコイル類の調整をして受信部の調整は完了です。

⑥KWM-2は電源電圧は115Ⅴです。100Ⅴで調整するとSメータなどが正しく調整できません。また性能も充分発揮できません。(受信感度でS2位の違いが出ます。)

⑦送信部分は寄生発振などが無いことを確かめました。

なお、メンテナンスに参考になるホームページがメンテナンスのヒント集として掲載されています。大いに役立つと思います。

|

|

|

|

①KWM-2はオリジナルの配線に手が加えられているかが分かるように出荷時にハンダ箇所に赤いペイントが塗布されています。

②ペイントが剥がれていれば、後に何らかの手が加えられていると考えられます。

③このKWM-2は6.3Ⅴのヒータ用引込み線の追加以外はオリジナルのようです。

|

|

|

|

電源部

①KWM-2の電源には866Aや3B28という整流管が使用されていますが、現在では入手が難しくなっています。

②このKWM-2の電源はダイオード整流に改造されています。今後のメンテナンスを考えるとよい判断でなかったかと思います。

③先にも記載したようにKWM-2は115ⅤAC電源が必要です。100Ⅴでも動作しないことはありませんが、充分な性能は発揮できません。

④スライダックを利用して電圧を115Ⅴにするか、115Ⅴ自作電源が必須と考えるべきです。受信性能が格段に向上します。

|

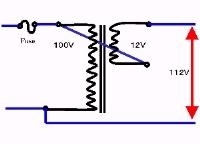

| 電源電圧の簡易昇圧方法 |

|

|

コリンズ等のWの機械はステップアップトランスで電源電圧を115V位に昇圧して使う事が鉄則ですが、トランスをわざわざ買わなくても一次100V、二次12Vくらいのトランスが有ればBOOST接続で昇圧が出来ます(右の接続図参照)。この接続なら、一次電圧+二次電圧の電圧が得られます。因みに、最近のWの電源電圧は120V位にもなる場合があり、古い機械にとって問題となるので、ヒータートランスを使い降圧して使用している場合があります。なお、許容電流は二次側に依存すると考えれば良い。なお、安全の為に一次側には必ずヒューズを入れます。

|

|

それにしても送信状態にすると電源トランスが「う~ん」と唸ります。気になって仕方ありません。シャックの足元にでも配置換えを考えた方が良いかもしれないな!

| トランスの唸り については メンテナンスヒント集 に以下のように掲載されています。 |

|

トランスの唸りに悩まされる事がある。音を出す原因は、温度変化による素材の伸張による、トランスのネジ類の緩み、コアとなっている積層板の緩み等が考えられる。516F-2や30S-1等、複数のトランス/チョークが搭載されている機械では、まず、どこから唸りが発生しているかを特定する必要が有る。これには、トイレットペーパーの芯などを使い、トランスの音を聞く(感電に十分注意)。唸りの防止策は次の通りである。

- トランスの四隅のネジを締めなおす。

- トランスのシャーシーへのマウントネジを締めなおす。

- トランスを開放して、積層板に圧力をかけ、緩みを無くす。

- 積層板を叩き、緩みを無くす。

- 積層板をエポキシ系の接着剤で固める(但し、積層板の奥までは接着剤は浸透できない)

- 絶縁ワニスにトランスを浸け、オーブンで暖め十分にワニスを行き渡らせる。効果は十分であるとの事である。

- トランス吊り、シャーシーから離す・・・という珍案も出ていた。

|

|

|

|

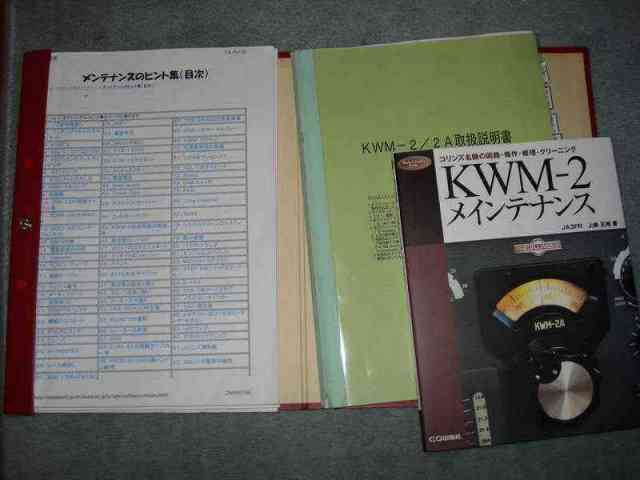

マニアル

①私はエイチアンドエム社のオリジナル取説を入手することができました。

②また、写真にあるKWM-2メンテナンス(新品)を入手することができました。KWM-2メンテナンスはCQ出版発行のKWM-2詳細解説本で、レストアには大変参考になります。既に品切れで入手は困難になっています。CQ出版では再販予定は無いとのことです。

③JE1ATW小泉正樹OM作成の メンテナンスヒント集 は大いに参考になります。

④その他KWM-2の記事は比較的多くインターネットに掲載されていますので参考にされると良いと思います。

|

|

|

運用

①マイクコネクターは専用のものが必要です。普通のイヤホーンジャックはサイズが合わず使用できません。

②電源オン後、30分位すると周波数はほぼ安定します。

③送信出力は80W出ているようです。今時のトランシーバーと違ってプレート同調、吸い込み調整など真空管リグ独特(以前は当たり前でしたが!)の操作が必要です。

④写真のステーションコントローラがあると運用効率が格段によくなります。日本では許可されていませんがフォンパッチ運用では必須となっていますコリンズ無線機では600オームが多い中で。電源装置およびステーションコントローラについているスピーカーのインピーダンスは共に4Ωです。 |

|