歯周病はその名の通り、歯の周り(歯周組織)の病気で歯を支える歯ぐきと骨の病気です。歯と歯ぐきの間に歯周ポケットと呼ばれる隙間ができ、プラーク(歯垢)がたまります。それがどんどん深くなり、進行すると歯を支える歯槽骨も吸収し歯が抜けてしま事もあります。

歯周病はプラークの中にいる歯周病菌と、リスク因子があることによって引き起こされます。

主なリスク因子としては、

●喫煙 ●糖尿病 ●ストレス ●偏った食生活 ●歯並びの悪さ

●遺伝的な要因 ●女性の思春期、妊娠、更年期

等があげられます。

また、リスク因子の中で一番

歯周病になりやすいのは喫煙です。 同じ年齢の非喫煙者に比べて3.9倍も歯周病になりやすいというデータがあります。 喫煙は歯周病の速く進行させ、症状をひどくさせます。

歯周病の症状と進行

歯周病の進行段階は、大きく分けて「

歯肉炎→

軽度歯周炎→

中等度歯周炎→

重度歯周炎」という四段階に分けられます。ほとんどの人は、歯肉から血が出るといった自覚症状を感じてから、はじめて歯科医の診察を受けに行きますが、このような症状があるときは、かなり悪化した状態です。ついつい放っておいて歯周病が悪化し、歯が抜けてしまうという最悪の事態を招きかねません。

|

|

歯肉の色は薄いピンクで歯と歯の間にまでしっかり入り込んでいます。また触ると弾力があり引き締まっていて軽い刺激などでは出血しません。

|

|

|

|

|

|

|

口内の細菌の数が増加し歯ぐきに炎症・病変が起こります。歯と歯肉の境目に付いたプラーク中の細菌が毒素を出し炎症を引き起こします。 歯肉は赤く腫れそのため歯の周りに歯周ポケットと呼ばれる溝ができプラークがさらにたまりやすくなります。

・歯ぐきから血が出る(歯磨き程度の軽い刺激でも出血しやすい)

・歯ぐきの色が赤みを帯びる

・歯ぐきが腫れる

・歯ぐきの先端(歯間乳頭部)が丸みをもって膨らんでいる

|

|

|

|

|

|

|

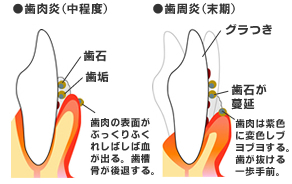

歯周ポケットはより深い溝となり、歯石の沈着および歯垢の付着が起こり、歯肉の腫れ、自然出血、排膿が起こります。また歯肉の退縮もみられ、骨(歯槽骨)は吸収を起こし、歯がグラつきはじめます。

・歯ぐきから歯が離れはじめる。

・歯がグラグラつく。

・歯肉から血や膿みが出る。

・歯ぐきがブヨブヨになり、退縮して歯が長く見える

|

|

|

|

|

|

|

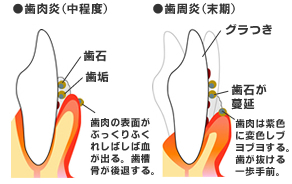

歯肉は退縮し、その下の骨(歯槽骨)を吸収します。歯を支えている部分は、ほぼ消失し歯肉のみで付着している部分もあります。歯はグラつき、物は痛くて咬めない状態になり、食生活も困難になります。

・歯周ポケットに膿みが溜まる。

・口臭がかなりひどくなる

・歯ぐきの下にある歯槽骨も破壊吸収され歯が抜け落ちる

|

|

|

|

歯周病の治療

●除菌・歯石除去

歯周病の原因となる歯周病菌を減らすには、毎日の丁寧な歯みがきが重要です。日頃から口の中を清潔に保ち、虫歯や歯肉が気になりだしたら、すぐに治療をする事が大切です。定期的な歯科検診や、歯科医院で正しいブラッシング指導を受けたり、歯石除去をする等もよいでしょう。

歯周病の原因となる歯周病菌を減らすには、毎日の丁寧な歯みがきが重要です。日頃から口の中を清潔に保ち、虫歯や歯肉が気になりだしたら、すぐに治療をする事が大切です。定期的な歯科検診や、歯科医院で正しいブラッシング指導を受けたり、歯石除去をする等もよいでしょう。

歯みがきをする際は自分にあった歯ブラシを選択し、刺激の少ないものがお勧めです。歯ブラシの届かない歯間を磨くデンタルフロスや歯間ブラシも使用し、じっくりと時間をかけて磨きましょう。しかし、どんなにきれいに磨いていても歯ブラシでは落としきれない頑強なバイオフィルムという構造体が歯にこびりついてきます。この場合は歯医者さんで定期的に専門的なクリーニング(PMTC)をしてもらうことが有効です。

●歯周外科手術

進行が重度の場合は、フラップ術やGTRメンブレン法(歯周組織再生誘導法)などといった外科的手術が必要になるケースもあります。麻酔をして歯ぐきの中に入り込んだ歯石を除去したり、歯周病が原因で失われた歯槽骨などの歯を支える組織の再生を促す治療法です。

進行が重度の場合は、フラップ術やGTRメンブレン法(歯周組織再生誘導法)などといった外科的手術が必要になるケースもあります。麻酔をして歯ぐきの中に入り込んだ歯石を除去したり、歯周病が原因で失われた歯槽骨などの歯を支える組織の再生を促す治療法です。

しかし、このような外科手術を施しても日々のメンテナンス、しっかりとしたプラークコントロールを行うことが再発を防ぐ絶対条件です。

歯周病はその名の通り、歯の周り(歯周組織)の病気で歯を支える歯ぐきと骨の病気です。歯と歯ぐきの間に歯周ポケットと呼ばれる隙間ができ、プラーク(歯垢)がたまります。それがどんどん深くなり、進行すると歯を支える歯槽骨も吸収し歯が抜けてしま事もあります。

歯周病はその名の通り、歯の周り(歯周組織)の病気で歯を支える歯ぐきと骨の病気です。歯と歯ぐきの間に歯周ポケットと呼ばれる隙間ができ、プラーク(歯垢)がたまります。それがどんどん深くなり、進行すると歯を支える歯槽骨も吸収し歯が抜けてしま事もあります。 歯周病の原因となる歯周病菌を減らすには、毎日の丁寧な歯みがきが重要です。日頃から口の中を清潔に保ち、虫歯や歯肉が気になりだしたら、すぐに治療をする事が大切です。定期的な歯科検診や、歯科医院で正しいブラッシング指導を受けたり、歯石除去をする等もよいでしょう。

歯周病の原因となる歯周病菌を減らすには、毎日の丁寧な歯みがきが重要です。日頃から口の中を清潔に保ち、虫歯や歯肉が気になりだしたら、すぐに治療をする事が大切です。定期的な歯科検診や、歯科医院で正しいブラッシング指導を受けたり、歯石除去をする等もよいでしょう。 進行が重度の場合は、フラップ術やGTRメンブレン法(歯周組織再生誘導法)などといった外科的手術が必要になるケースもあります。麻酔をして歯ぐきの中に入り込んだ歯石を除去したり、歯周病が原因で失われた歯槽骨などの歯を支える組織の再生を促す治療法です。

進行が重度の場合は、フラップ術やGTRメンブレン法(歯周組織再生誘導法)などといった外科的手術が必要になるケースもあります。麻酔をして歯ぐきの中に入り込んだ歯石を除去したり、歯周病が原因で失われた歯槽骨などの歯を支える組織の再生を促す治療法です。