2月の将棋&石田 直裕六段の【実戦次の一手 №38】

2月の将棋&石田 直裕六段の【実戦次の一手 №38】

2月から 子ども将棋教室は 市民文化センターで行います

2月から 子ども将棋教室は 市民文化センターで行います

ただ、気温は低くて、今朝も氷点下20.2度まで下がり、秀峰ピヤシリ(986m)が青空の下、きれいに見えていました。

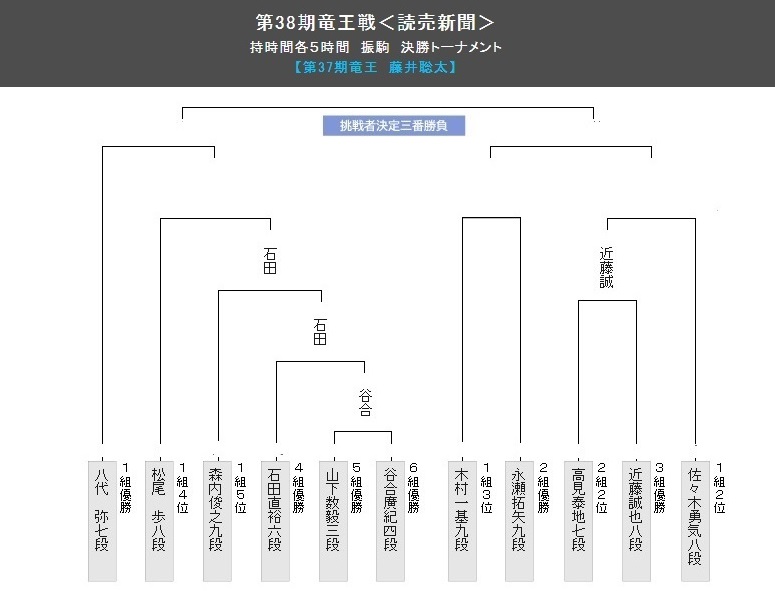

竜王5連覇で「永世竜王」の資格獲得を果たした藤井 聡太竜王の就位式が28日、東京・渋谷のセルリアンタワー東急ホテルで行われました。

就位式には、各組の優勝者6名も出席、4組優勝の石田 直裕六段(本市出身)は、あいさつの中で「竜王戦は、縁を感じる棋戦、藤井 猛竜王に憧れたのがプロを目指したきっかけです」と話され、さらに「竜王戦ドリームと言われる階段を途中までですが 上ることができ良い経験をさせていただきました。この経験を自信にして 来期以降も活躍できるよう頑張ります」と述べられていました。

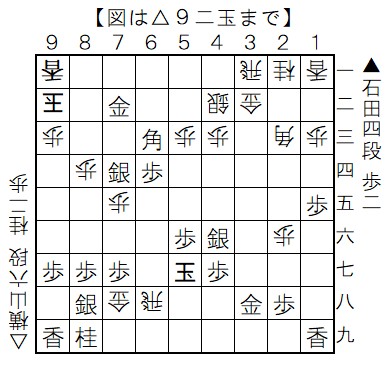

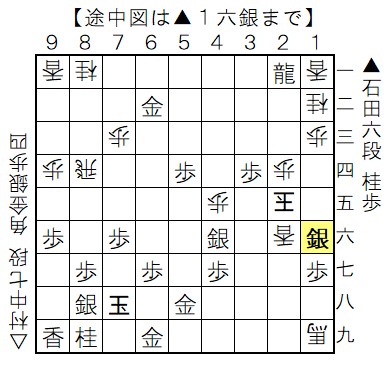

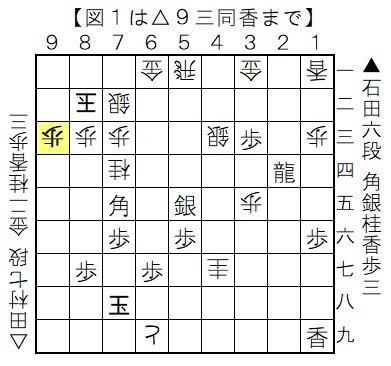

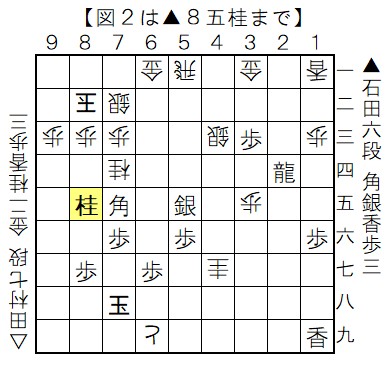

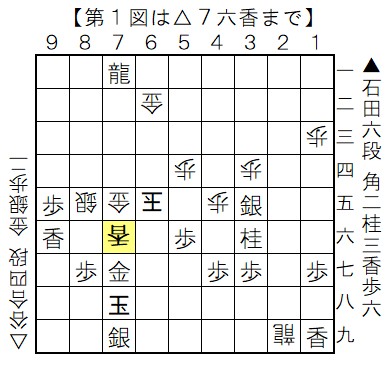

石田 直裕六段の「実戦次の一手 №38」は、第81期順位戦C2組第1回戦の対▲富岡 英作八段戦からの問題です。

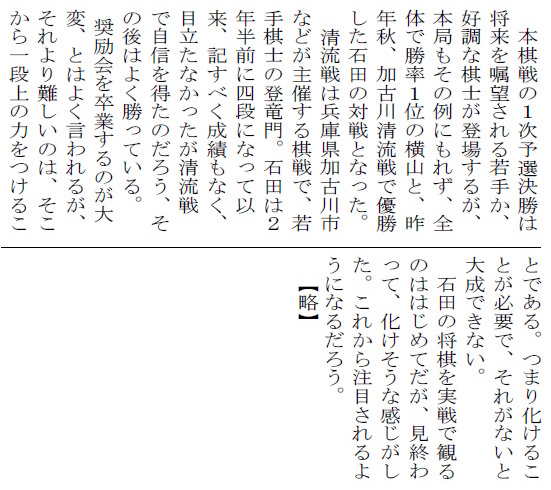

問題図は、△7六歩のたたきに先手が91手目▲7八金とひいた局面です。

駒割りは、後手の桂香損ですが、手番の後手はここから手筋を使って、先手玉を弱体化させ一気に勝勢になりました。後手の指した手筋の一着は?

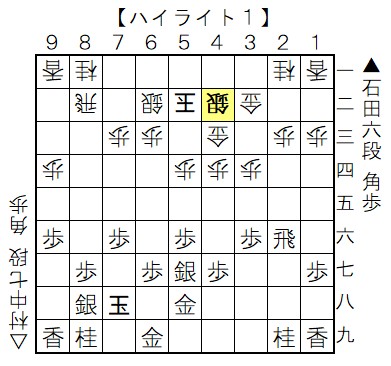

次の一手は、△8七歩成でした。▲同金と取らせて△8六歩と打ち▲8八金と引かせて91手目の局面から、1歩を犠牲にして▲8八金とさせました、ダンスの歩に似た技です。(図)

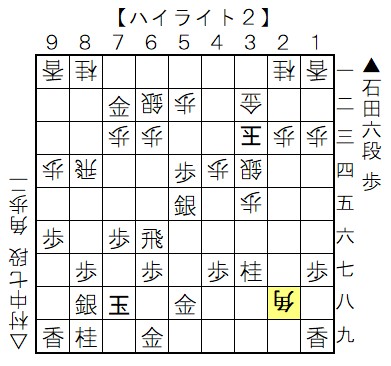

図の▲8八金以下、実戦は△7七銀▲7八金打△8八銀成▲同玉に△5八角成と進みました。(参考図)

参考図=後手は冷静に馬を作りました。先手の玉の位置が変わって、3八金を取るより、次の△8七金▲同金△6八馬が厳しくなっています。

一間竜と送りの手筋で竜(飛)を活用する(子ども将棋教室)

一間竜と送りの手筋で竜(飛)を活用する(子ども将棋教室)

序盤での攻めが成功するかどうか、中盤でどの手を選ぶのが正しい方向性か、そして終盤で正しい対応で勝ち切れるかどうかといった、局面ごとの判断が解説されています。

全39問で後半の12問は、石田六段の実戦譜から出題されています。

1月17日に第2回子ども将棋教室を開催しました。

前段のミニ講座ですが、12月の教室では、タテとヨコの一間竜の手筋を学んだので、今回は竜による「送りの手筋」と間の駒を攻める筋を勉強しました。

竜は馬とともに強力な攻め駒で、敵陣では寄せでもその威力を発揮してくれる駒です。

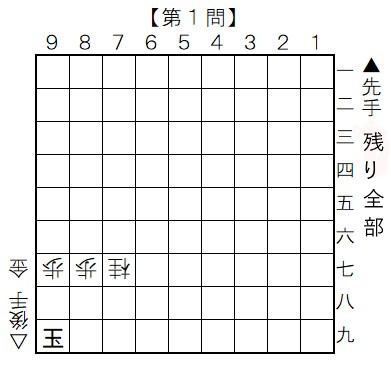

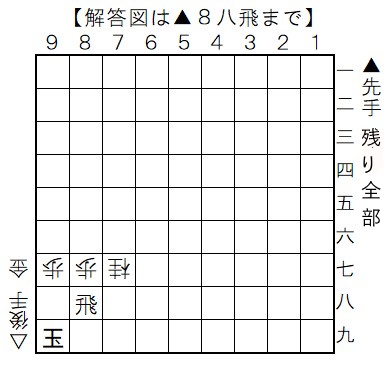

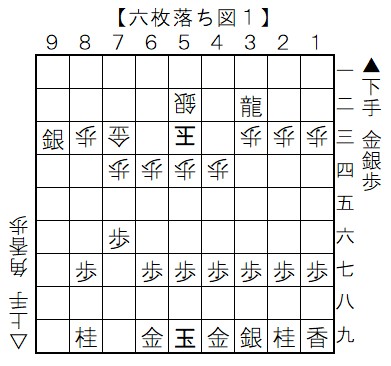

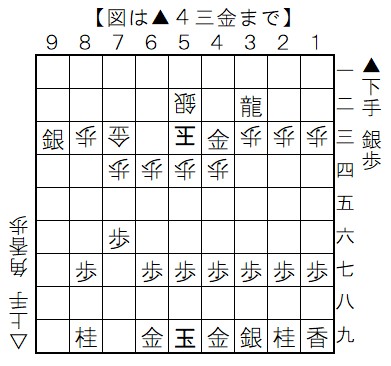

下図は、相手玉への迫り方として教室で出題したもので後手の持駒 は残り全部です。

実戦ならとりあえず▲3二竜と銀を取ってしまいそうですが、△2二金と受けられてうまく決まりません。

別の迫り方は?

正しい相手玉への迫り方は、王の方を竜に近づける▲2二金打ちでした。

△同玉の一手ですが、この金を取った手が一間竜になっています。

そこで▲4四桂と打つ手が「間の駒を攻める筋」になっています。

解答図で△4一金なら▲3二桂成△同金▲3一銀からの詰み、また△1二玉としても▲3二桂成り以下必至になります。

今年もどうぞよろしくお願いします

自玉は△9八香成りで詰みます。△9九に歩が打てないだけに、必至に思えますが、ここで▲9七桂合い(解答図)が”打診”の手筋で好手のようです。

使い勝手の良くない桂合いで、後手に△9七香成りか不成りかを選択させて、自分の指し手を決める指し方です。

上の図は、打診の手筋を説明する際に使われる詰将棋です。

▲2五歩は打ち歩詰め、▲3五角としても△同飛成りとされると▲2五歩△同竜で打ち歩詰めは解消できても竜の力が強くて詰みません。

そこで図1のように初手▲3六桂とするのが打診の手筋。これを同飛成り(図2)は、▲2五歩△同竜に▲4二角で詰みます。また▲3六桂に△同飛不成り(図3)も▲3五角△同飛▲2五歩△同飛に▲3四竜までの詰みになります。

打診の手筋とは ⇒ 「将棋の駒は一度成ってしまうともとにはもどれない。このルールを利用して 相手の成るならないを見てから 指し手を決める考え方」と説明しているのもありました。

今年もHP「日々是好局」をご覧頂きありがとうございました

対局前に今年度をもって、支部長の職を勇退される 吉川 明男支部長から謝意を込めた挨拶がありました.

吉川支部長は、2015年に藤田 喜与士氏のあとを引き継がれてから今日まで、第3代名寄支部長としてこの地域の将棋界の普及と発展に寄与されました。

この日の例会には12名が参加、持ち時間各自20分のハンディー戦 4回戦が行われました。

3回戦では、▲安達 竜太六段と△横山 一弘五段の連勝同士の一戦があり、対抗型(後手 三間飛車)を将棋を安達六段が制しました。

最終局では、ここまで3連勝の千々石五段が鷲見二段との飛落ち戦に敗れ、一方、安達六段は、吉光四段に勝ってただ一人全勝で最後の大会を締めました。

全成績は、次のとおりです。

| 名 前 | 一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | 勝 敗 | 勝 点 | 順 位 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 勝 敗 | 相 手 | 勝 敗 | 相 手 | 勝 敗 | 相 手 | 勝 敗 | 相 手 | ||||

| ①緒 方 初段 | 〇 | 2 | × | 3 | × | 12 | × | 11 | 1-3 | 7 | |

| ②吉 川 四段 | × | 1 | × | 4 | × | 3 | × | 12 | |||

| ③吉 光 四段 | 〇 | 4 | × | 1 | × | 2 | 〇 | 5 | 2-2 | 17 | |

| ④横 山 五段 | 〇 | 3 | 〇 | 2 | × | 5 | 〇 | 6 | 3-1 | 25 | 3 |

| ⑤安 達 六段 | 〇 | 6 | 〇 | 7 | 〇 | 4 | 〇 | 3 | 4-0 | 34 | 1 |

| ⑥佐々木 二段 | × | 5 | × | 8 | 〇 | 7 | × | 4 | 1-3 | 9 | |

| ⑦鷲 見 二段 | × | 8 | × | 5 | × | 6 | 〇 | 9 | 1-3 | 10 | |

| ⑧香 川 五段 | 〇 | 7 | 〇 | 6 | × | 9 | 〇 | 10 | 3-1 | 25 | 3 |

| ⑨千々石 五段 | 〇 | 10 | 〇 | 11 | 〇 | 8 | × | 7 | 3-1 | 24 | 5 |

| ⑩江 良 二段 | × | 9 | 〇 | 12 | × | 11 | × | 8 | 1-3 | 8 | |

| ⑪豊 岡 六段 | 〇 | 11 | × | 9 | 〇 | 10 | 〇 | 1 | 3-1 | 26 | 2 |

| ⑫芳 岡 四段 | × | 11 | × | 10 | 〇 | 1 | 〇 | 2 | 2-2 | 19 | |

※当支部では成績を「勝数」「勝点の合計」の順で決めています。

なお、勝点は1回戦に勝つと7点、2回戦8点、3回戦9点、4回戦が10点で全勝は合計34点になります。

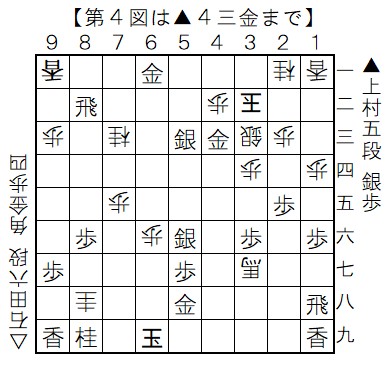

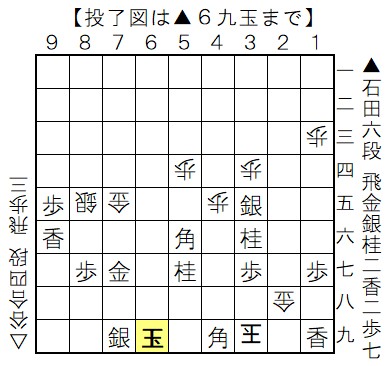

第84期順位戦C級2組七回戦 対▲上村五段戦

上村五段は、東京都中野区出身で中村修九段門下。居飛車党で、横歩取りを採用することが多い棋士です。

両者は、2012年10月に同時にプロ棋士になっていて、棋士番号は上村五段が288、石田六段が289です。

これまでの対戦成績は、上村五段の2勝1敗で順位戦では1勝1敗。、本局は、上村五段の先手で始まり、角換わりになりました。

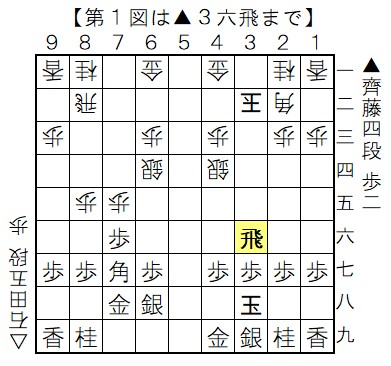

第1図は、後手の△4四歩に先手が13分の考慮で35手目に▲4五歩と突っかけた局面です。

以下、△同歩▲7五歩△同歩▲4五桂△同銀▲同銀と進んで銀桂交換になりましたが、この銀桂交換の局面は、1局の前例があるようです。

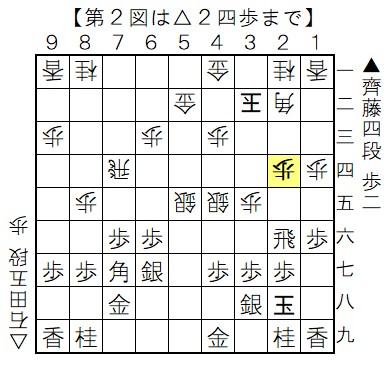

第2図は、先手が▲8七歩と打って飛車を追ったのに対して、後手が△4六角打と切り返した局面です。

▲同角は△6六飛▲6七歩△4六飛の順で後手が良さそうなので、▲8六歩△5五角▲1八飛△8八歩が予想されました。実戦も同じように進行し、先手は飛車を、後手は角を互いに持ち合いました。

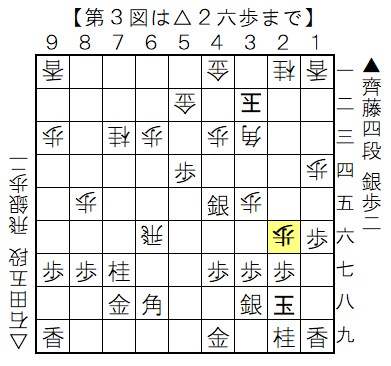

第3図は、先手の61手目▲6三銀打に後手が△5一銀打と受けた局面です。

▲5二銀成△同銀▲6三金△5一銀▲5二金△同銀▲6三銀△4一金・・では千日手の可能性もと言われましたが、先手の指し手は、直接玉頭をたたく▲4三歩。以下△同金左▲5五桂打と千日手模様を打開しました。

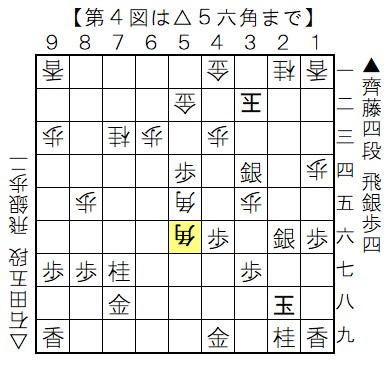

第4図は、後手の△8八桂成に先手が決め手の▲4三金を放った局面、この局面で石田六段が投了しました。

終局時刻は21時18分。消費時間は▲上村五段5時間15分。△石田六段4時間41分。

投了図以下は△2二玉▲3三金△同桂▲4二飛成からの詰みになっています。

2つの金メダル・・・

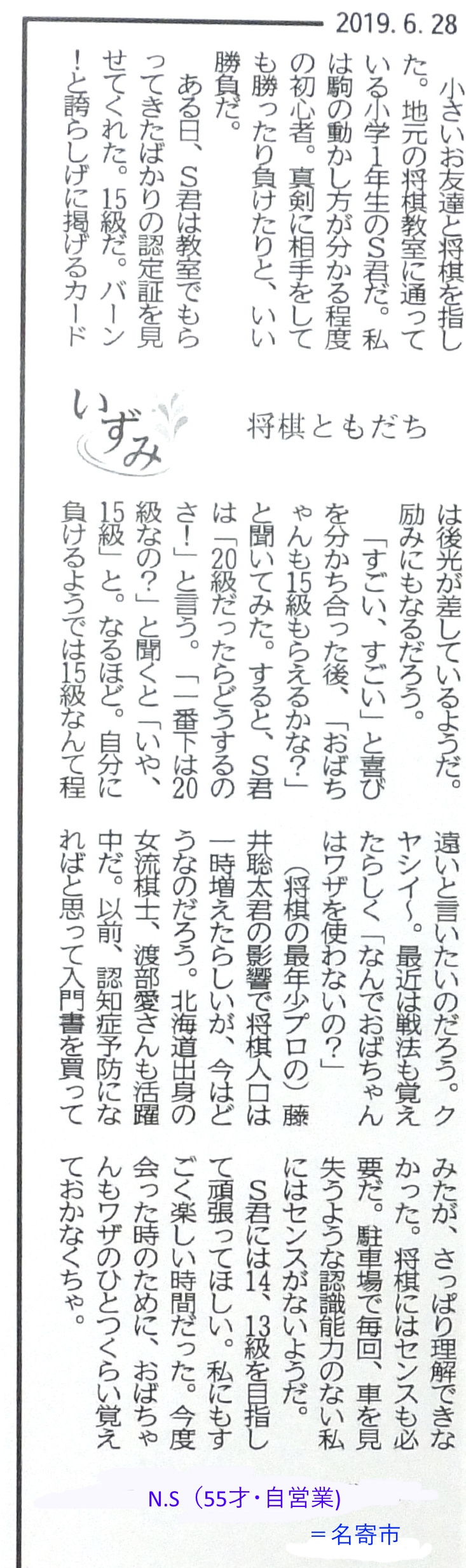

12月6日の子ども将棋教室には3名の参加がありました。

ミニ講座の前に先の児童将棋大会(11/1)で実戦デビューをした連石君(小1)に吉光先生から 12級の認定証が授与されました。

この認定証は 、”少しでも子どもさんの励みになるように” と石田 直裕六段のアドバイスを受けて、既定の成績を挙げた子どもさんに2017年8月から授与しているものです。

この8年間でたくさんの認定書が授与されていますが、この認定証にまつわる記事が以前、北海道新聞の朝刊で 長年続く女性の投稿欄「いずみ」に掲載されていたので紹介します。

この少年には、きっと15級の認定証が金メダルのように思えたのではないでしょうか、同時にこの思いを込められた投稿は、子ども将棋教室にとってもこの上もない金メダルに思えます。

時には「相手の歩の前に大駒を差し出すぐらい平気」・・・

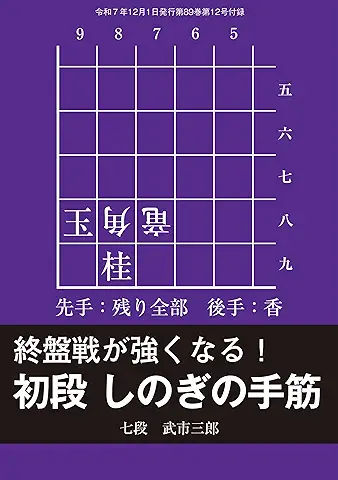

将棋世界12月号の付録は、読みの訓練 「初段 しのぎの手筋」全40問でした。

将棋世界9月号には、金子タカシさんの「基礎からのしのぎ」が付録、自分の王さまに詰めろをかけられた時の対応として「取る」「利かす」「埋める」「逃げる」「逃げ道を開ける」等の指針が解説されていました。

今回の「初段 しのぎの手筋」はやや難易度は上がっていますが、著者の※武市 三郎七段は「とにかく大切な王さまを守るわけですから、相手の歩の前に大駒を差し出すくらい平気になって、受けの幅を広げて取り組んでください」と はしがきにあります。

後手からの必至を許さない、しのぎの問題です。3か所の金打ちを受けるには?

玉の周り1マスが弱点になっていて、頭金・腹金・肩金のトドメの金打ちがあります。

金銀では受かりませんが、▲8八飛が正解です。△同歩成▲同玉△7六金には▲7八玉△9八歩成▲6八玉に厳しい追撃はありません。

※武市 三郎(たけいち さぶろう)

徳島県徳島市出身の将棋棋士で丸田祐三九段門下。2014年引退

初手▲7六歩から△3四歩・▲2二角成・△同銀に▲4五角と打っていく

筋違い角戦法(「武市ワールド」とも)を得意戦法としている稀有な

棋士として有名である。

石田 直裕六段の【実戦次の一手 №37】

石田 直裕六段の「実戦次の一手」は、第80期順位戦C2組第8回戦の対藤森 哲也五段戦からの出題です。

藤森五段は、東京都大田区の出身で塚田泰明九段門下。師匠ゆずりの攻めの棋風でインターネット上での情報発信にも力をいれていて、ユーチューブのチャンネル「将棋放浪記」は良く知られているところです。

先手・藤森五段の得意戦法四間飛車穴熊に石田 直裕五段(段位は当時)は銀冠から穴熊に組み換え、双方堅陣をひいての戦いになりました。

問題図は、先手が△4八成桂に備えて、▲2九香と埋めた局面です。

しかし、ここで後手には三手一組の素晴らしい手順あり、一気に勝勢となりました。

手筋の連発で勝勢に進めた手順とは?

後手の100手目△4七と▲同金△3八歩打が見事な手順でした。(解答図)

△4七とで金を斜めに誘い、空間になった3八に歩を垂らす、まさにぴったりの攻めになりました。

実戦は、以下▲5九歩△同竜に▲4八銀打ちと後手も手順を駆使して跳ね返しますが、▲同成桂▲同金△同竜▲2三角成△同金、そして▲3五桂には△6七角成と角のラインで受切りです(参考図)

第84期順位戦C級2組六回戦 対▲牧野六段戦

牧野六段は和歌山県和歌山市出身で故・木下 晃七段門下です。

石田六段と同じ居飛車党で攻め将棋の棋風。序中盤から時間を使い、終盤では一分将棋になってからも力を発揮される棋士です。

本局は、牧野六段の先手で始まり、棋風通り相居飛車の戦いになりました。両者の対戦成績は1勝1敗です。

1図は、先手が6分の考慮で▲3五歩と突っかけた局面です。(41手目)

これに後手は、△4三銀と上がり▲3四歩の取り込みには△4五歩と反発し、以下▲2五銀には1時間8分の長考で△6四角と角を繰り替えて先手の飛車のコビンに狙いを定めました。

2図は57手目、厚みを築く後手の△3四金に先手が▲6六歩と突いて、本格的な戦いが始まりました。

実戦は以下、△8六歩▲同歩△3三桂▲6五歩△同桂▲6六銀△4五桂▲3八歩△8八歩と進みました。(3図)

3図は手筋の△8八歩が入った局面。▲同金は玉頭が薄くなります。

実戦は以下、▲6五銀△3八桂成▲同歩に△6六桂と先手の囲いの要の金に両取りをかけて第4図です。

第4図からも先手の▲6七金右に△4七歩成▲同飛△7八桂成▲同玉△8九歩成と後手の快調な攻めが続きます。

終盤、先手も6八の角の利きで粘りますが、92手目の△8六歩を見て先手の投了となりました。

投了図は、△9五歩迄の詰めろで受けの利かない形です。▲8六同角と取り払うのは、△同成桂▲同玉△9五銀からの詰みがあります。

終局時刻は、23時2分。消費時間は、牧野六段6時間0分、石田六段5時間36分。

勝った石田六段は4勝2敗。敗れた牧野六段は1勝5敗になりました。

【写真は子ども将棋教室 12/7】

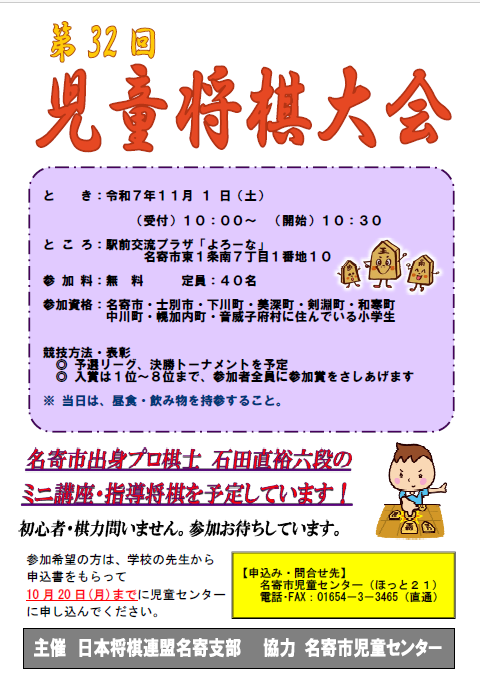

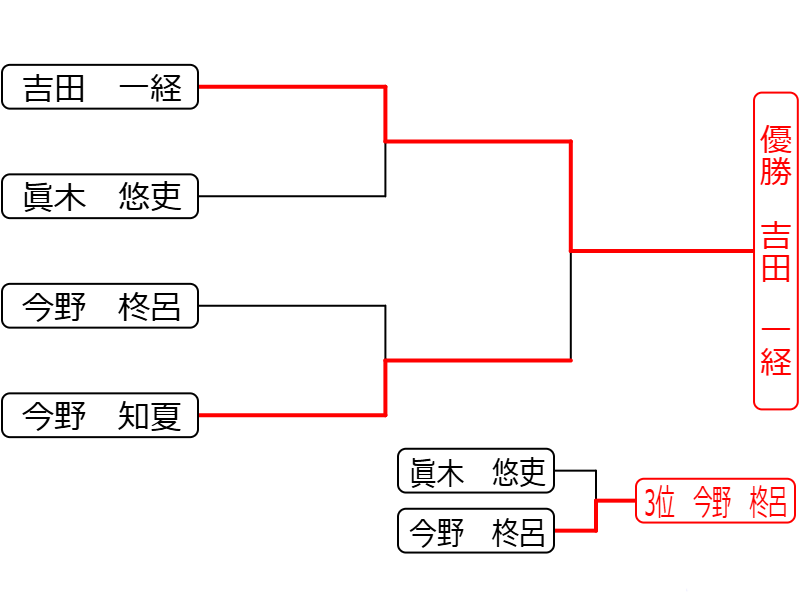

今野 柊呂(こんの ひろ)君が優勝!第32回児童将棋大会

11月1日(土)、第32回児童将棋大会が駅前交流プラザよろーなで行われ、今野 柊呂君(和寒小3年)が 決勝で二連覇を目指す 吉田 一経君(名寄東小6年)を破って初優勝を果たしました。

大会には、地元・名寄市の他に士別市と和寒・下川町から小学1年生から6年生までの男女13名がエントリー、また地元出身の棋士・石田 直裕六段には 審判長を努めていただきました。

開会式で来賓の加藤 剛士市長は、惜しくも第38期竜王戦七番勝負のタイトル挑戦権を逃した石田六段について、その健闘を讃えて「今、最も勢いのある棋士」と紹介されました。

開会式の後には、恒例の石田六段の将棋ミニ講座が行われました、、ユーモアをまじえて解説される「粘り強く指すテクニック」は、対局前の子どもたちの緊張をほぐしてくれる時間にもなったようです。

講座が終わると四回戦の予選リーグが始まりました。

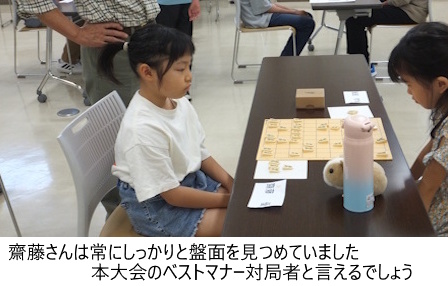

今回は、初出場者が4名で普段とは違う雰囲気の中で真剣な表情で盤上に目をやりながら慎重に駒を動かしていました。

昼食休憩後の午後1時過ぎから、予選リーグの上位8人による決勝トーナメントが行われました。(下図成績表)

優勝した今野 柊呂君は、姉の知夏さんと1年生の時から参加して、今年が3回目の出場です、攻め棋風で得意戦法は棒銀。予選リーグの合間にも、石田六段から二枚落ちの指導を受けるほどの意気込みでした。

子どもたちの棋力が上がっている証しでしょう。

最近は、予定の時間内で終わらず、段々と時計を使う将棋多くなっていて、これからが楽しみな子どもたちです。、

これからもたくさん大会に出場して、たくさん負けて、そして たくさん勝ってください。(名寄・士別の教室で腕をみがいてください)

付き添われた保護者のみなさんどうもありがとうございました。

| 成 績 | 氏 名 | 成 績 | 氏 名 |

| 第4位 | 鎌塚 大和(名寄南小5) | 第5位 | 今野 知夏(和 寒小6 ) |

| 第6位 | 眞木 悠吏( 士別 小5 ) | 第7位 | 丸山芙実(名寄南小2) |

| 第8位 | 檜森夏那汰(下 川 小4) |

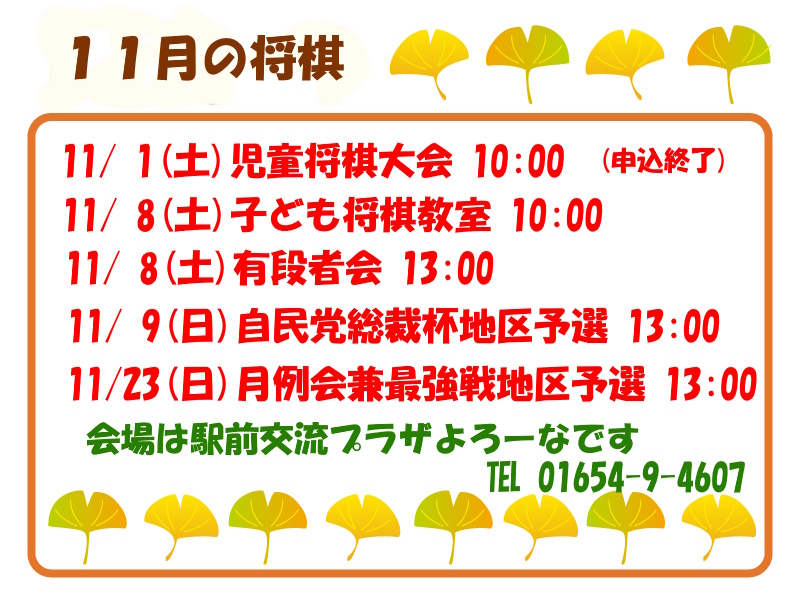

斬新!京都将棋 & 名寄支部11月の将棋

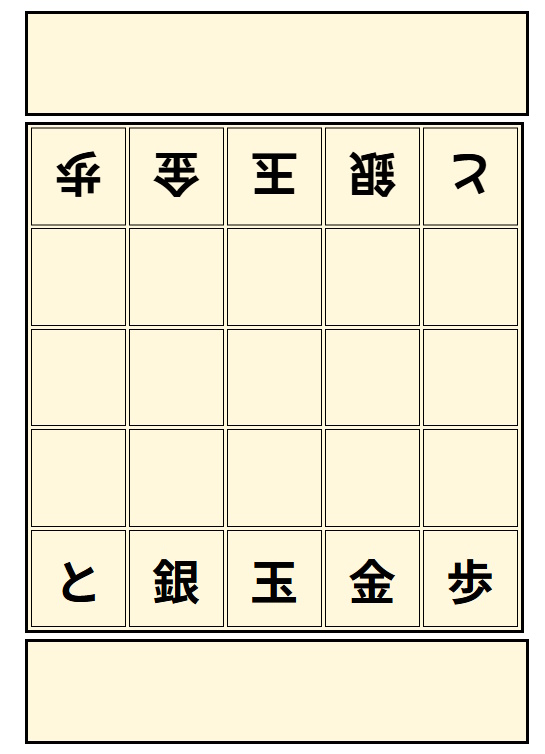

普段指している将棋以外にも、「どうぶつしょうぎ」や「きょうりゅうしょうぎ」など様々な変則将棋がありますが、コンパクトな縦横5マスの小さな盤面を使用し、一手指すごとに必ず駒を裏返すという斬新なルールの「京都将棋」(左図)もその一つです。

その名の由来は、香車の裏がと金になることから、香と「京都」の読みが同じであることにちなむとされています。

主なルールは次のとおりです。

1.盤面は縦横5マスで自陣・敵陣はありません

2.最初は図のように駒を配置します。

3.駒は次の5種類で動きは将棋のものと同じです。

- ①玉- 表が玉、裏には何も書かれてない

- ②香と(きょうと) - 表が香、裏がと

- ③銀角(ぎんかく) - 表が銀、裏が角

- ④金桂(きんけい) - 表が金、裏が桂

- ⑤飛歩(ひふ) - 表が飛、裏が歩

4.玉以外の駒は、1手動くごとに元の位置・動いた先に関係なくその駒を「必ず」裏返す。将棋の不成のように裏返さないことは許されません。すなわち玉以外の駒は1手ごとに性能が変わります。

5.将棋同様取った駒は、打てますが、表裏どちらでも打つことができます。

6.二歩、行き所のない駒、打ち歩詰めはいずれも禁止されていません。

(※wikipediaより引用)

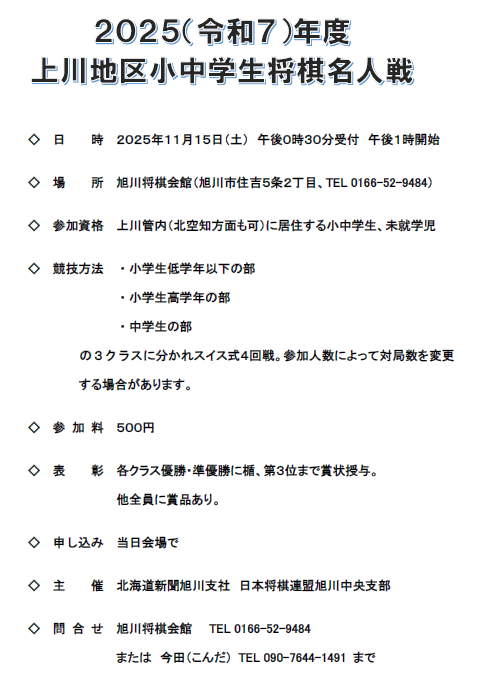

上川地区小中学生将棋名人戦のお知らせ

今秋は将棋大会が続きます!

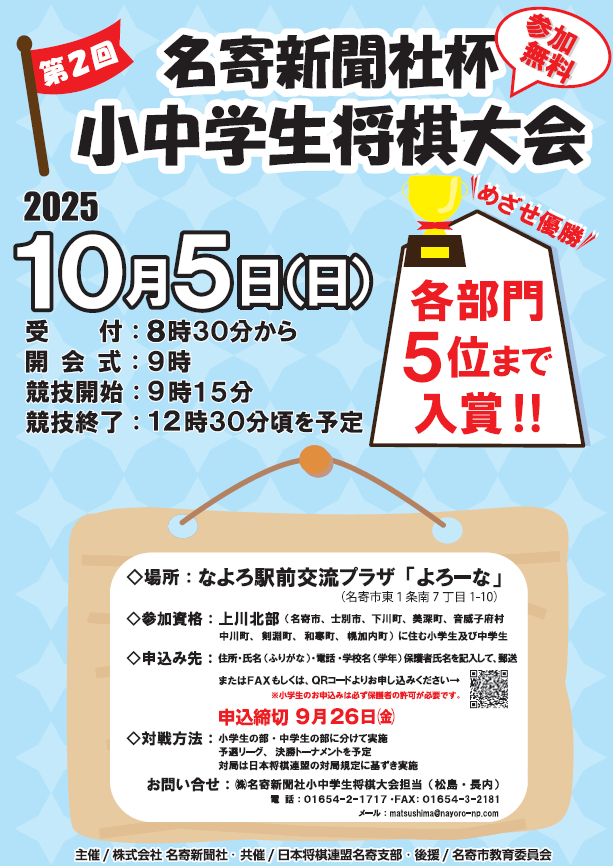

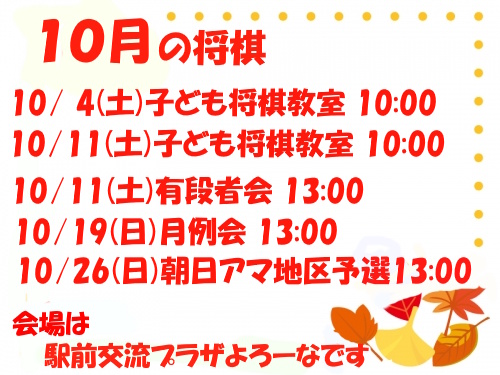

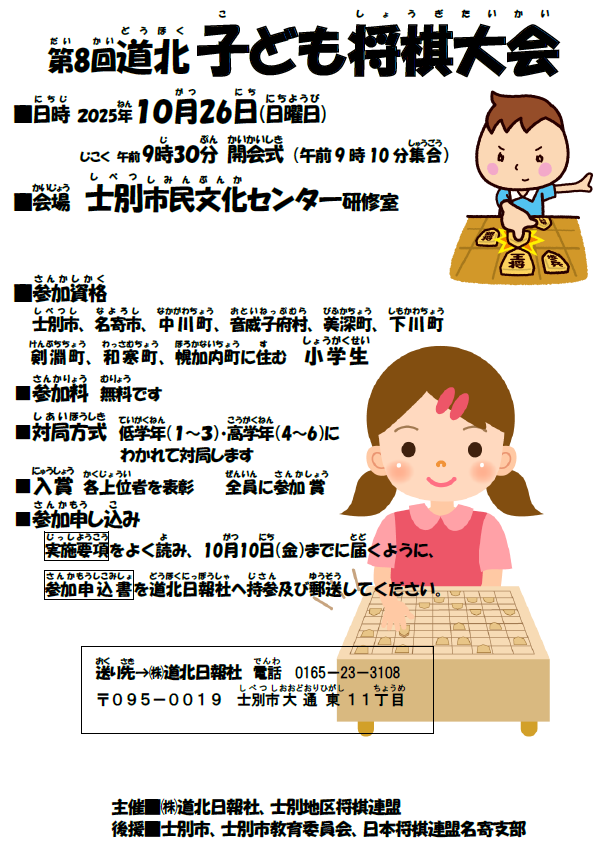

今月5日に行われた第2回名寄新聞社杯小中学生将棋大会に続いて、26日(日)には、お隣りの士別市で第8回道北子ども将棋大会が開催されます。

さらに 翌週の11月1日(土)には、本市出身の石田 直裕六段を審判長に迎えて第32回児童将棋大会が駅前交流プラザよろーなで行われます。

児童将棋大会はまだ参加が可能です、こちらをご覧ください。

また、日本将棋連盟旭川中央支部(今田 聡支部長)から、11月15日(土)に旭川市で開催予定の「上川地区小中学生将棋名人戦」の案内がありましたのでお知らせします。

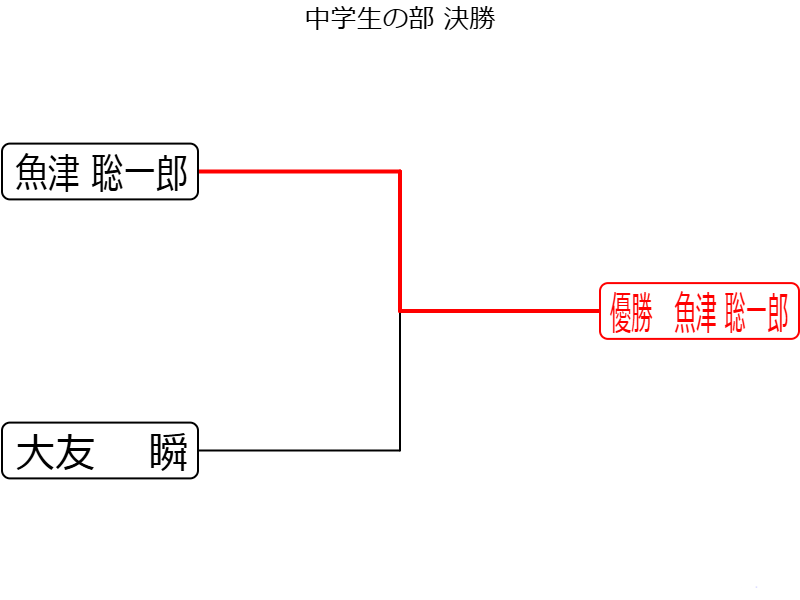

名寄新聞社杯で吉田 一経君と魚津 聡一郎君が優勝

地元の名寄新聞社が主催する名寄新聞社杯小中学生将棋大会が、10月5日(日)の午前9時から名寄市の駅前交流プラザよろーなで行われました。

中学生の部 全成績は次のとおりです。

※当支部では成績を「勝数」「勝点の合計」の順で決めています。

9月21日にアマ王将戦名寄地区予選が 持ち時間各自20分の総平手戦で行われました。

さわやかな秋の季節となりました。

夏休み明け最初の 子ども将棋教室(9/6)が駅前交流プラザよろーなで行われました。

また、王手に対しては、「合駒をする」「逃げる」「王手をかけている駒を取る」の3手段がありますが、自玉の詰みを防ぐ考え方についても学びました。

本市出身の石田 直裕六段が竜王戦の4組ランキング戦で優勝して 決勝トーナメントに進出、さらに勝ち上がっていくたびに、「化けそうな」と言うことばを思い出し

ました。

第2回名寄新聞社杯小中学生将棋大会(10/5)の開催要項とポスターが寄せられましたのでお知らせします。

8月10日(日)の午後1時から、駅前交流施設「よろーな」で夏季将棋大会が行われました。

※当支部では成績を「勝数」「勝点の合計」の順で決めています。

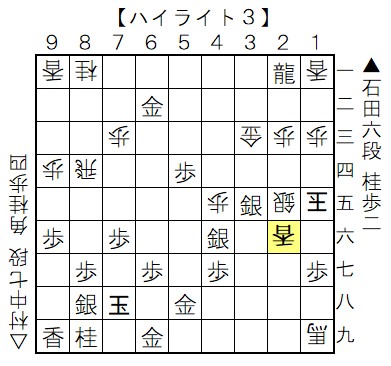

ハイライト1は、先手が51分の考慮で▲3五歩と仕掛けた局面です。(41手目)

ハイライト2は、後手が▲7二金打に構わず、△2八角と桂取りに打った局面です。(60手目)

ハイライト3は、後手が▲2七桂を防いで△2六香と打った局面です。(80手目)

〇〇お知らせ〇〇

竜王戦決勝トーナメント戦について、「一局でも多く将棋を指したい」と抱負を語っていた石田 直裕六段(本市出身)ですが、次々と強豪を破り、

ついに挑戦者決定三番勝負に進出しました。

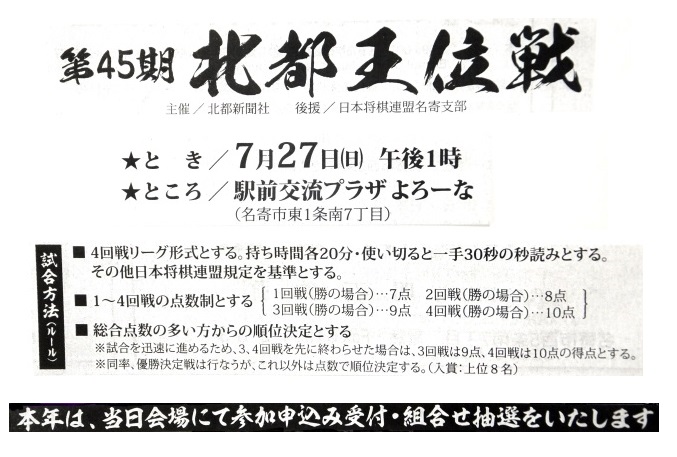

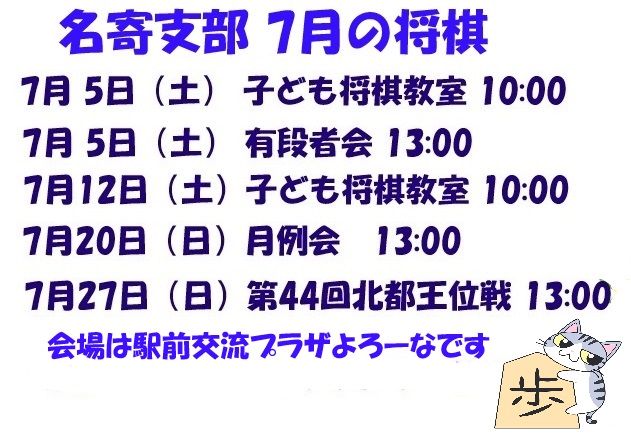

地元紙・北都新聞社が主催する第45期北都王位戦が、7月27日(日)に駅前交流プラザよろーなで開催されます。

7月12日(土)に第14回子ども将棋教室が行われ、3名の子どもさんが参加されました。

上の図は、講師とまだ将棋を覚えたてのH君(南小5年)との六枚落ちです。ここまでは、講師の助言を受けながらも図の局面(△5二銀)になりました。

▲4三金が好手で上手玉は即詰みになっています。H君は詰みまであるとは思っていなかったようですが、詰みよりも△4三金という「捨てる」という感覚が素晴らしいと思います。普段から駒に触れる機会を増やして、駒に慣れることで確実に棋力が上がるでしょう。

7月10日(木)の第84期順位戦C級2組二回戦で 本市出身の石田 直裕六段は、東京・将棋会館で田村七段と対戦し,129手で勝利しました。

図1は、先手の▲9三香成りを後手が102手目、△同歩と香を取り返した局面です。

【写真協力:日本将棋連盟】

第38期竜王戦決勝トーナメント戦で本市出身の石田 直裕六段(4組優勝)は、7月1日の本戦2回戦で6組優勝の谷合 廣紀四段と対戦しました。

第1図は、対△谷合四段戦の終盤の局面です。(残り時間:先手18分 後手6分)

6月12日から第84期順位戦が始まりました。

第1図は、後手の△7五歩に先手が29手目に▲3六飛と王手をかけた局面です。

第2図は、後手は2六飛に圧力を加える方針で△2四歩と突いた局面。

第3図は、飛車銀交換の駒得をした後手が優勢な局面、△2六歩に▲同歩は△2七歩▲同銀に△6九飛が厳しい。

後手勝勢で進んだ終盤、第4図は後手が78手目、△5六角と放った局面。

この大会は、上川北部の中学生が参加できる将棋大会をということで、昨年から開催されています。

大会には、地元・名寄市とお隣の士別市から小学生8名と中学生5名が参加、盤上で静かな熱戦が繰り広げられました。

一人4回戦を戦った結果、小学生の部では、成績上位の4名が決勝トーナメントに進出、決勝で今野 知夏さんを下した 吉田 一経君が初優勝。

また中学生の部では、予選1位の魚津 聡一郎君と2位の大友 瞬君による決勝戦が行われ、先手の魚津君が97手で大友君を破って、昨年の小学生の部優勝に続いて、中学の部でも優勝されました。

小学生の部 全成績は次のとおりです。

名 前 一回戦 二回戦

三回戦 四回戦 勝 敗

勝点 順位 勝 敗 相手 勝 敗 相手 勝 敗 相手 勝 敗 相手 ①眞木悠吏・士別小5

〇 2 〇 3 〇 8 × 7 3-1 24 4 ②齋藤 優・士別南2

× 1 × 8 × 3 × 4 7 ③藤澤智輝・士別南4

× 4 × 1 〇 2 × 5 1-3 9 6 ④今野知夏・和寒小6

〇 3 〇 6 × 5 〇 2 3-1 25 3 ⑤吉田一経・名寄東6

〇 6 〇 7 〇 4 〇 3 4-0 34 1 ⑥鎌塚大和・名寄南5

× 5 × 4 × 7 × 8 7 ⑦今野柊呂・和寒小3

〇 8 × 5 〇 6 〇 1 3-1 26 2 ⑧丸山芙実・名寄南2

× 7 〇 2 × 1 〇 6 2-2 18 5

名 前 一回戦 二回戦

三回戦 四回戦 勝 敗

勝点 順位 勝 敗 相手 勝 敗 相手 勝 敗 相手 勝 敗 相手 ①高宮 孝太・名寄東3

× 2 × 3 × 4 × 5 5 ②大友 瞬・士別南2

〇 1 〇 5 × 4 〇 3 3-1 25 2 ③藤澤 幸輝・士別南2

× 4 〇 1 × 5 × 2 1-3 8 4 ④魚津聡一郎・士別1

〇 3 〇 1 × 2 〇 5 4-0 34 1 ⑤川原 将煌・名寄東3

× 2 〇 3 〇 1 × 4 2-2 17 3

なお、勝点は1回戦に勝つと7点、2回戦8点、3回戦9点、4回戦が10点で全勝は合計34点になります。

10月の将棋&第32回児童将棋大会のお知らせ

4回戦の結果、横山 一弘五段(名寄市)が 4戦全勝で優勝、来月19日に札幌市で開催される全道大会の名寄地区代表に決まりました。本大会での活躍が期待されます。

9月の行事も今週28日の「生涯学習フェスティバル2025 in名寄」での移動将棋教室を残すのみになりました。

将棋を覚えるチャンスです、初心者の方 大歓迎、多数のご来場をお待ちしています。

〇10月5日の第2回名寄新聞社杯の参加申し込みは 明日、26日(金)迄となりました、参加される方はこちらをご覧ください

〇11月1日(土)に名寄市で開催される 第32回児童将棋大会のポスターができました。各小学校には 近日中に大会案内と参加申込書が届けられます。

参加ご希望の方は、10月20日の月曜日までに 名寄市児童センターにお申し込みください(℡01654-3-3465)

秋の将棋イベント 道北子ども将棋大会のお知らせ

参加者募集中 第2回名寄新聞社杯(10/5) 詳細はこちらです

9月28日(日)は月例会に変えて、市民文化センターで行われる「生涯学習フェスティバル 2025 in なよろ」に出展して、10時から移動将棋教室を開きます。

教室では、将棋が初めての方に将棋の指し方や楽しみ方をお教えし、将棋の普及に努めます。

また 実戦指導も行いますので これから開催される 第2回名寄新聞社杯 小中学生将棋大会(10/5)、第8回道北子ども将棋大会(10/26・士別市)、第32回児童将棋大会(11/1・名寄市)に参加される子どもさんには、練習の場にもなると思います。

みなさんの参加をお待ちしています。

〇10月26日(日)に士別市で行われる第8回道北子ども将棋大会のポスターが、士別地区将棋連盟から寄せられました。

参加ご希望の方は、10月10日の金曜日までに道北日報社にお申し込みください(℡0165-23-3108)

第16回子ども将棋教室(受けの基本を押さえよう)

前段に行うミニ講座は、これまでは 詰将棋や寄せの手筋など 主に攻めに関する内容でしたが、今回は『受けの基本を押さえよう』をテーマにしました。

将棋は自分だけ攻めて勝てるわけではありません、自分が攻める余裕を確保するためにも、基本的な受けの知識が必要です。

最初に 飛車の利きは歩で止める・角筋には要注意・と金作りは絶対阻止など 突破されない守り方を佐藤紳哉七段のNHK将棋講座テキストで学びました。

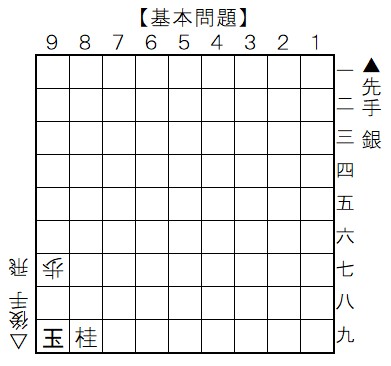

基本問題(下図)は、将棋世界9月号の付録『基礎からのしのぎ』からの出題で、次の基本5手段で詰みを防ぐことを勉強しました。

自分の王様に詰めろをかけられたときの指針になると思います。

【基本問題】△9八飛の詰みを防ぐ手段として、

〇 第2回名寄新聞社杯 小中学生将棋大会(10/5)の参加者を募集中、詳しくはこちらをご覧ください

名寄支部の9月の将棋です

再掲 ” 生涯で一度指せるかどうかという妙手 ”(河口 俊彦)

それと言うのも10年前に将棋観戦記の第一人者といわれた故・河口 俊彦八段(追贈)が、「石田の将棋を実戦で観るのは はじめてだが、見終わって、

化けそうな感じがした」と観戦記の第1譜で書かれていたのです。

惜しくもタイトル戦初挑戦は なりませんでしたが、石田六段には さらに大化けをして 高みを目指して欲しいと思います。

次の図は、その10年前の2月に当ホームページに載せた「次の一手」のリメイクです。

棋戦は、第63期王座戦の一次予選の決勝で石田 直裕四段 対 横山 泰明六段戦、観戦記は 先述の河口 俊彦氏です。

図は 観戦記 第6譜の指了図ですが、河口氏は、先手の指す次の一手を”生涯で一度指せるかどうかという妙手”と表現していて、まさにそ

の妙手が指されたところで後手の投了となりました。

執筆中に体調を崩された河口氏は、最終譜 第7譜1日分を残したまま救急車で入院され、病室で書いた最終譜は「取られるはずの銀を決め手に使う一

手だけで、その手を「逆転の人生を見た気がした」と表現されています。

この観戦記は、日経新聞で2015年1月25日から31日まで7回に分けて掲載されましたが、河口氏は、1月30日に亡くなられ、本観戦記が奇しくも 氏の絶筆となりました。

【次の一手は】

⇒アッと驚く▲79銀!遊び駒を活用して、こんな見事な決め方はない。

▲79銀を△同金は▲68王と飛車を取られてしまう。指すのなら△38飛車成だが、都合良く▲78銀と取られてどうにもならない。思えば△78金と打たれた時は、88の銀は

必ず取られるはずの駒であった。それが一瞬で立場が入れ替わった。逆転の人生を見たような気がする。▲79銀があるのなら△68飛は△69飛と打つべきで、それなら熱戦が▲79銀を

取れるから以後熱戦が続いただろう(河口)

【~化けそうな感じがした~ 観戦記 第1譜】

小中学生将棋大会のお知らせと夏季将棋大会の成績

この大会は、地元・名寄新聞社が主催して行われる将棋大会で今年が2回目になります。

大会は、小学生の部と中学生の部に分かれて行われますが、事前の申込が必要です。

参加をご希望の方は、9月26日(金)までにお申し込みください

===夏季将棋大会の成績===

対局は、総平手の四回戦で持ち時間各自20分、切れると30秒のルールで行われました。

参加者は7名でしたが、各局で白熱した戦いが繰り広げられました。結果は横山五段が唯一人、4戦全勝で優勝されました。

全成績は、次のとおりです。

名 前 一回戦 二回戦

三回戦 四回戦 勝 敗

勝 点 順 位 勝 敗 相手 勝 敗 相手 勝 敗 相手 勝 敗 相手 ①香 川 五段

〇 2 〇 7 × 3 〇 6 3-1 25 2 ②江 良 二段

× 1 〇 3 × 4 × 7 1-3 8 ③佐々木 二段

× 4 × 2 〇 1 × 5 1-3 9 ④横 山 五段

〇 3 〇 5 〇 2 〇 6 4-0 34 1 ⑤吉 光 四段

× 6 × 4 〇 3 〇 7 2-2 19 ⑥吉 川 四段

〇 5 × 7 × 1 × 4 1-3 7 ⑦芳 岡 四段

× 1 × 6 〇 2 〇 5 2-2 19 3

なお、勝点は1回戦に勝つと7点、2回戦8点、3回戦9点、4回戦が10点で全勝は合計34点になります。

第84期順位戦三回戦 対△村中七段戦 & 将棋教室の日程変更

村中七段は、東京都北区の出身、高柳敏夫名誉九段門下です。高柳門下特有とされる本格派の居飛車党ですが、後手番の際はゴキゲン中飛車などの角換わり型振り飛車も用いることもあります。

これまでの対戦成績は、石田六段の4勝3敗です。

本局は、石田六段の先手で始まり、相居飛車の力戦形になりました。

△3五同歩には▲4六銀△4五歩▲3五銀△3四歩に▲2四歩と攻めます。3筋を突き捨てた効果で、スムーズに銀を出られます。

実戦は、△3五同歩▲4六銀△3四金▲5五歩△同歩に1時間28分の長考で▲1六角打と進みました。

桂を取って上部を開拓すれば、△2四玉から入玉のルートが開けます。

実戦は以下、▲3八歩△3六歩▲6二金△3七歩成▲同歩△同角成▲4六銀△1九馬▲6三飛成と互いに大駒が成り込む展開になりました。

先手が入玉を止められるかどうか、「押さえる駒が少ないのでかなり大変そうですけど」は中継室の声。

実戦は、▲3四歩△2四金▲同銀△同歩▲2五金△1二桂▲2五金△同玉に▲1六銀(途中図)と押さえ込んで入玉を阻み、

以下、徐々に包囲網を築いて102手で後手の投了となりました。

次回の子ども将棋教室は、8月16日(土)に変更になりました。

「第45期北都王位戦」の結果と8月の将棋

佐々木勇気八段との残りの2局を楽しんでほしいものです。

第45期北都王位戦が7月27日、午後1時から駅前交流プラザ「よろーな」で行われました。

大会には、地元名寄市をはじめ、旭川・士別市などから、小学1年生から80代までの10名が参加しました。

対局は、持ち時間一人20分の総平手戦で行われ、4回戦が終了した時点で、旭川市の今田 聡五段と鈴木 真人3段の二人が全勝で、4時過

ぎから両者による決勝戦が行われました。

将棋は、先手・鈴木三段の先手中飛車に後手が居飛車で対抗し、中盤、歩の連打で飛車先を止める先手に対して、後手が

飛車を逃げずに強く踏み込んで中央を制圧、その後も積極的な指し回しで後手を押し切って初優勝されました。

なお、お父さんと名寄に帰省中、この大会を知って参加した小野 啓慈五級は、四国・愛媛県宇和島市立明倫小学校の一年生、普段から子ども将棋教室

に通っているそうで、残念ながら白星は上げられませんでしたが、全局をめいっぱい戦っていました。

大会成績は次のとおりです。

===北都王位戦の成績(7/27)===

於:駅前交流プラザ「よろーな」:総平手戦4回戦

名 前 一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 勝 敗

勝 点 順 位 勝 敗 相手 勝 敗 相手 勝 敗 相手 勝 敗 相手 ①吉 川 四段

× 2 〇 10 × 3 × 9 1-3 8 8 ②小 野 二段

〇 1 × 3 〇 10 × 4 2-2 16 7 ③今 田 五段

〇 4 〇 2 〇 1 〇 5 4-0 34 2 ④芳 岡 四段

× 3 〇 5 × 6 〇 2 2-2 18 4 ⑤江 良 二段

× 6 × 4 × 7 × 3 0-4 ⑥鈴 木 三段

〇 5 〇 8 〇 4 〇 7 4-0 34 1 ⑦堂 脇 初段

× 8 〇 9 〇 5 × 6 2-2 17 5 ⑧香 川 五段

〇 7 × 6 × 9 〇 10 2-2 17 6 ⑨吉 光 四段

〇 10 × 7 〇 8 〇 1 3-1 24 3 ⑩小 野 五級

× 9 × 1 × 2 × 8 0-4

「第45期北都王位戦」のお知らせ

北都新聞は、名寄市とその周辺を対象地域とする地方紙、日刊発行で発行エリア・記事エリア:中川町から和寒町までの上川北部地域です。

その北都王位戦の開催要領が7月22日付けの紙上に掲載されました。

昨年は、地元の名寄のほか、旭川・士別からも参加がありました、今年も盤上での熱戦が期待されます。

参加については、昨年までは、事前申込みとしていましたが、今回は、当日の申込み・受付としています。

参加を希望される方は、時間までに会場にお越しください。

子ども将棋教室&第84期順位戦二回戦 対△田村七段戦

最初のミニ講座では、石田先生の「間の駒を攻める」をテーマにした問題を大盤に並べて6問を解きました。子どもたちは相手の王さまを直接攻めるよりも、守備駒の金をはがすことが効果的なことを学んだようです。

講座の後は、詰め将棋と子ども同士の対局、そして講師との駒落ち戦も行いました。

「次にいい手があるんだけれど」とアドバイスをすると、H君は、1分ほど考えて見事に正解を指してくれました。

☆☆第84期順位戦C級2組二回戦 対△田村 康介七段戦☆☆

過去の対局は2局あり、石田六段が2勝。2017年3月の第47期王将戦一次予選以来の対戦です。

戦型は、後手・田村七段のゴキゲン中飛車に、石田六段は超速3七銀からの急戦策で対抗しました

この局面は、△7七香▲同玉△8五桂▲8八玉△7七金▲9九玉△8八金打ちまでの詰めろになっています。

「敵の打ちたいところに打て」の格言に沿った一着で、後手からの△8五桂を防ぎつつ、逆に▲9三角成り△8一玉▲8二銀までの詰めろになっています。

実戦は以下、△8四歩▲9四歩△6二金▲9三歩成△7一玉▲8二と△同玉に▲9三角と着実に後手玉に迫り、129手で勝利しました。

石田六段が準々決勝進出 第38期竜王戦決勝T戦

先手石田六段の居飛車に対して、谷合四段の四間飛車という対抗形の将棋は、序盤から石田六段が積極的な指し回しで徐々に優勢を拡大して139手で勝利しました。

続いて7月4日の森内 俊之九段(1組5位)との3回戦では、相掛かり戦の難しい将棋を147手で先手の石田六段が制して準々決勝に進出しました。

次戦では、松尾 歩八段(1組1位)と戦います。

中盤、中段玉で粘る後手に対して、先手は、徐々に駒を蓄えて優勢に進めてきました。

第1図、後手の△7六香打ちにも、先手は冷静に対応して寄せの網を絞ります。▲6二竜△6四歩に▲5七桂から連続王手をかけ、手順に竜を抜いて後手を振り切りました。(投了図)

第84期順位戦一回戦対 ▲齊藤四段戦 & 名寄支部7月の将棋

本市出身の石田 直裕六段は、6月19日に名古屋将棋対局場で齊藤 裕也四段と対局しました。

齊藤四段は、三重県桑名市の出身で杉本昌隆八段門下。両者は、本局が初手合いで、持ち時間各6時間の将棋は、齊藤四段の先手中飛車になりました。

以下、△3五歩▲2六飛△7二飛▲7五歩△同飛▲2八玉△5二金右と進み、名古屋将棋対局場の対局立会人を務める村田智 弘七段は、「後手は2枚の銀の厚みが強力で、振り飛車が少し苦労しそうな印象ではあります」とわずかながら居飛車持ちの見立てを示しています。

以下、先手は▲5六歩△4四銀▲2四飛△3三角▲2六飛△3四銀と進み、飛車の捕獲が現実味を帯びてきました。

村田七段は本譜の進行を見て、「▲5六歩は意外ですね、▲6五歩と突いて▲6六銀を狙うのかと思っていました」

実戦は▲3四銀△2七歩成▲同銀△5五角と後手は△2六歩を急がず先手玉を間接的に睨む位置に角をかわしました。

金銀両取りに加えて、△2七歩▲同玉△2九角成の寄せも見ています。以下、▲2四歩△2七歩▲同玉に△2二歩と手堅い指し回し、この後数手進みますが、90手で後手の勝ちとなりました。

終局時刻は21時、消費時間は、齊藤四段5時間20分 石田六段4時間18分。