ジレラ サトゥルノ レイシング

ミニミニ★エンジン編 2005

ミニミニ★エンジン編 2005

*内容は淡々と書くためにできるだけ「である」調としました。気を悪くしないで下さい。

尚、本人は偉そうに書いておりますが、結構思い違いがあります。内容の誤り等がありましたら遠慮なく指摘してください。

また、記載の内容は編集者の独断で予告なしに改変する場合があります。

記載の内容は再現性を確認できる最低限の表現としました。あまりにも常識な事は書いておりませんし、 表現しきれない感覚的な部分、ノウハウなどもあり、書いてある事を試しても全ての人が同じような性能を得られるとは限りません。 また、改造に伴うエンジンの損傷や傷害発生についてShin-Gは関知しません。自ら安全性の確認、作り込み、動作確認を行って 頂きたいと思います。

若年性痴呆症防止のために、自分の頭で考え行動するようにしましょう!

| 事の発端 | 2004.12.6 >3.15 |

| DE耐の特性とエンジンに要求される特性 | 2004.12.6 |

| エンジンの目標仕様 | 2004.12.6 追記有り |

| ヘッド カム | 2004.12.23 2005.2.5 2005.2.21 5.28 |

| ヘッド INポート | 2004.12.6 12.10 12.15 2005.1.21 3.21 |

| ヘッド EXポート | 2004.12.23 |

| ヘッド 燃焼室 | 2004.12.23 |

| ピストン | 2004.12.23 2005.2.3 |

| キャブレター | 2004.12.24 .. 2005.2.15 3.29 |

| まふりゃー | 2005.2.26 |

| クランクケースほか | 2005.2.26 |

| 調整(1号エンジン) | 2005.2.6 .. 2005.2.26 |

| 2号エンジン計画発進! | 2005.2.26 3.3 3.5 3.7 3.11 |

| 新機軸 | (未作成) |

| 調整(2号エンジン) | 4.2 4.7 4.15 5.20UPDATE |

| 2005年の結果(速報含む) | 6.4 UPDATE |

| テスト中の組み合わせ | 2005.2.26 4.2 5.20 6.22 |

| 2005年のおまけ | 2005.11.23 |

|

2006年版活動 |

|

| パーツリスト |

小排気量のバイクレースをやってみたい・・・・

という野望をサトゥルノ オーナーであるカルロさんが前に話してくれました。

そのときは、意外に敏感で精神的につらいですよ~と言っておいたのでのですが、

「DE耐に参戦する」という宣言から自動的にエンジン関係の仕様決定係に任命されてしまいました。

悩んでいても仕方がないので、動き出すことにしました。まずはAPEというバイクの素性を調べることにしました。

ざくっと

・XEやXR、CB系の縦型エンジン、チェーン駆動OHC2バルブ

・50/80と100ではケースが異なり、ポン付けはできない。当然100は大きい。

・シリンダヘッドの設計は古く、若干手直しされているようだがポートや燃焼室が最適化されていない。

・特に燃焼が悪い。燃焼室は真っ黒

・社外パーツはたくさんある。

という感じだった。

これは何とかしないとマズイだろうなぁ・・・・

追記 2005.3.15

チーム名を書き忘れていました。 サトゥルノに乗っているメンバーが中心なので

「ジレラ サトゥルノ レイシング」です。

DE耐は 公式サイト にもあるように

・1周4.8013kmのもてぎコースで、排気量100cc以下(市販時)の4サイクルエンジン(125cc以下まで可)を使って行なう 7時間耐久。

・一回の給油は最大3リットル、イベント中に使用できる総量は最大21リットル。

・給油時は給油エリアに最低10分間留まる必要がある。

という制限が課されています。

これは下手なチューンナップによってパワーを上げても、燃料消費が多ければそのアドバンテージは無くなるわけで 闇雲なポン付け改造は出来ないということなんでしょう。現に2004年のレースではノーマルエンジンにキャブを変えたくらいの マシンが上位入賞を果たしている。乗り手のクールな判断が要求されるようです。

これらのことから、エンジンには、

・安易なパワーアップ策よりも、ノーマルベースで燃焼効率向上や損失低減を図る。

・高回転(10,500~12,000rpm)での低燃費化を求める。

・希薄混合気に耐え、出力の維持。

・速度や出力に応じた適切な減速比のギヤボックスも必要。

基本的な考え方、具体的な方策については本サイトの至る所に参考文献リンクがあるので目を通しておくと判ると思います。 (そう簡単ではありません)

ベースとなるエンジンはXR80を使った方がロス馬力が小さくパンチが出ることは確実ですが、 いろいろなサイトを見て回る限り耐久性に問題があることが判りました。 レースのためだけなら20時間程度の耐久性でいいと思いますが日常の足として使うことを考えるとそれは問題です。

-工事中(秘密です)-

勉強用の素材は別会計とした上で、できるだけ貧乏風改造で済ませることを考えます。

参考 検討シート(EXCELファイル)ape版

この資料は私が解れば良い資料なので定数、計算式、参考情報について一切説明をしません。内容も勝手に変更します。

| 項目 | 数値 | 備考 | |

| ボア | 53.0mm | ||

| ストローク | 45.0mm | ||

| 排気量 | 100cc | ||

| クランクシャフト径 | 22mm | ノーマル100cc用 | |

| バルブ | INバルブ径 | 24.0mm | 燃焼室の制限より |

| EXバルブ径 | 20.5mm | 燃焼室の制限より | |

| バルブリフト | IN | 6.2mm以上 | |

| EX | 6.0mm以上 | ||

| バルブ角 | IN(BTDC/ABDC) | 8/40 | 程度 |

| EX(ATDC/BBDC) | 8/40 | 程度 | |

| 圧縮比 | 10.5 | ||

| 冷却系 | 空油冷 オイル全量オイルクーラー冷却 |

||

| 出力 | 12hp @11000rpm |

回転数は下げる方向 | |

| 燃費 | 34km/リットル 以上 |

||

この目標を実現する手段としては、

① 機械フリクションの低減

・エンジン回転数の低減(排気量増大を伴うのが普通で効果的)

・ベアリングのフリクション低減(50~80cc用ケースとベアリングを使う)

・ピストンスカート面積縮小

・ピストンリング薄幅化・低張力化

・カムチェーン摺動抵抗の低減

・カムジャーナル、ロッカーアーム摺動面の摺動抵抗の低減

・ブリーザの空気出入り量低減

・クランクの空力抵抗低減

・オイル経路の抵抗減少

・オイル攪拌抵抗の減少

・・・など

② 爆発圧力の上昇

・燃料の霧化促進

・混合気のシリンダ流入量の増加

・燃焼室表面積の縮小(燃焼室の縮小も含む)

・シリンダ・ピストン温度の適正化

・点火時期の最適化

・空燃比の最適化

・ブローバイガスの減少(ピストン・リング形状・張力やシリンダボア径に関連)

・燃料の最適化(燃料の選択は出来ないため×)

・・・など

実現の可能性が更に低いものも含めるともっとあると思いますが、簡単に出来そうなものを並べました。

この中の幾つかをおりこんでいくことになると思います。

排気量を上げてエンジン回転数を落とす策が一番燃費に効くのだろう・・・

エンジンテクノロジー誌(山海堂)№35の二輪用エンジン特集にも載っていました。興味のある方は一読するべきでしょうね。

IN:8/40-6.2mm、EX:8/40-6.0mmくらいのカムから手に入れていこうと思います。

それからオーバーラップを小さく、リフトをやや大きくする方向でカム選定していきます。 オーバーラップが大きいとガスの吹き抜けが多いと考えています。

(補足) オーバーラップが大きいとエキゾーストパイプから生じる圧力波の影響を受けやすく、 吹き返したり吸い込んだりトルクの山谷が出やすくなります。

追記 2005.2.5

それから、作用角が大きいと高回転型となってしまい、燃費走行に必要な低回転側のトルクが減ってしまいます。 DOHCならば吸気、排気のカム角度を独立に設定してバランスを取ることも可能ですが、SOHCカムの場合は カムを進めて低回転寄りにするか、遅らせて高回転寄りにするかの選択しかありません。

高回転型のカムを低回転寄りにセットした場合、排気側のタイミングが悪くなり、低回転は思ったほど増えない、 高回転は伸びない、というようなことになる可能性があります。注意してカムを選定する必要があります。

-メモ-

カム IN EX

XR80 8/40 6.2mm 8/40 6.0mm

ヨシムラ st1 9/39 6.4mm 11/41 6.5mm ヨシムラのサイトのパワーグラフ(フル装備)

推測ですがヨシムラのカムはXR80カムよりも僅かに高回転寄りで、中間回転のトルクはやや劣るのではないかと思われます。

カムの作用角と燃費 2005.2.21

燃費を良くするには、必要な量の混合気をシリンダ内に送り込むことが必要です。 回転数に応じたカムの開度やポート形状を考え、吹き返しや排気側に吹き抜けたりしないように する必要があります。

燃費がいい運転条件は 日高氏の日記にあるように、 トルクピークの回転数でスロットル開度を全開から僅かに絞った状態となるようです。 (画像がなくなってしまいました。代わりに検索サイトで「等燃費率」で検索してみてください)

web上にあるパワーチェックグラフから各社のカムの違いを比較し、トルクピーク回転数で並べてみると 目的に合ったものが出てくるかもしれません。 ヘッド、排気量がノーマルであることに注意してデータを収集することが必要です。

下表は目見当でトルクが低下しはじめる回転数を比べたものです。(ノーマルヘッド、100cc)

(スーパーヘッドではバルブ径やポート径が大きいため高回転側にずれます。)

| № | カム | タイミング IN:開/閉,リフト |

タイミング EX:開/閉,リフト |

トルク低下 回転数[rpm] |

備考 |

| 1 | Ape100 | 10/35,6.0 (CL102.5°) |

40/5,5.8 (CL107.5°) |

6500~7000 | オールマイティー 8/37,38/7でバッチリ |

| 2 | XR80 | 8/40,6.2 (CL?°) |

40/8,6.0 (CL?°) |

9000~9500 | これさえあれば他は要らない! 身と免許の危険を感じるカム |

| 4 | ヨシムラst1 | 9/39,6.4 (CL105°) -規定値で実測- 7/37,6.3 (CL107°) |

41/11,6.5 (CL105°) -規定値で実測- 41/11,6.45 (CL104.5°) |

9500~10000 | リフトで流量を稼ぐ方向、ノーマルヘッドには不向き IN側クリアランスを狭くすると良いタイミングになる |

| 5 | 武川s-stage | 10/45 2005カタログでは 10/45,6.5 (CL?°) |

45/10 2005カタログでは 47/7,6.5 (CL?°) |

9500~10000 |

開度の異なるヨシムラ、武川が変わらないのはヘッドの流量の限界によるものと思われます。

この回転以上を望むのであればポート加工が必要です。

<ソース>

松永さん http://www.geocities.jp/ma_2jp/ape/tairyoku/menu.html

TEAM KE YOKOHAMA http://www.team-ke.jp/Apetune/ver3/ape20020112/ape020112.html

TEAM九蓮宝燈 Racing http://f1.aaa.livedoor.jp/~bluegale/cb/

武川のカタログページ(Bike.ne.jp) http://www.bike.ne.jp/shopping/takegawa/takegawa15_p58.htm

ヨシムラ http://www.netmove.co.jp/yoshimura/products/pdf/ape1_cam.pdf

カムタイミング可変 2005.5.28

それから、カムを生かすも殺すもタイミング次第なので、きっちりタイミングホイール(360度分度器 <\1,000)と ダイヤルゲージ(ツールショップで数1000円)でタイミングを確認して組む必要があります。 どこぞの数千円もするステンレス製超高級分度器をわざわざ買う必要はありません。余ったお金はバイク以外に使いましょう。

ここだけの秘密を公開しましょう!

ノーマルのカムスプロケットはガタ分でクランク角±2°ずらせます。タイミングの変化を確かめるのは簡単です。

基本的な部分は

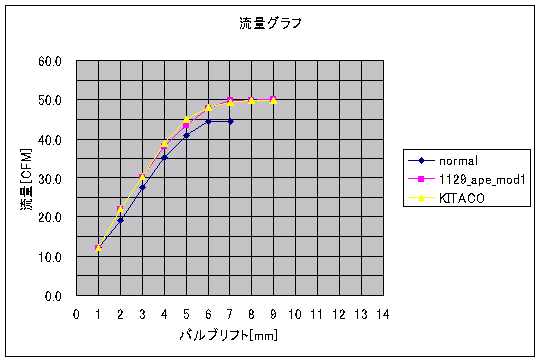

ポート加工前後の参考データ

KITACO製ウェストバルブとノーマルバルブのフローの違い (ノーマルポートのフロー追加 2005.2.8)

ノーマルポート・ノーマルバルブは青色です。

ノーマルバルブの時のフロー(ピンク)と ウェストバルブ(黄色)の流量比較では大差ありません。

4,5,6mmのあたりにうっすらとある傾向が見えますが、このポートでは大きな差とはなっていないようです。

静的な流量を増やすならバルブ径を大きくすれば一気に解決します。

市販ウェストバルブで変わらないという結果が出たのですが、どこまでウェストを細くさせたら良いかを 知りたくなりました。そこで、バルブステムがポート内に突き出る量と流量の関係をプロットしてみました。

なんと、20mm程度の突き出しで全低下量(5.5CFM)の2/3くらいは落ちています。

また、グラフはないのですが、4.5mmのステムでは突き出し量を多くしても 全低下量の30%程度の流量低下に収まることがわかりました。

このことから、5.5mmの部分が突き出る量は5mm程度に抑え、そこから先は4.5mm以下の ステム径にするとよさそうな気がします。

しかし、この想像は私の改造したポートにのみ適用されるもので、ノーマルポートや 他の形状のポートに適用できるものではありません。

追記 2004.12.10

あと、ノーマルのポート形状は「ガキデカ」ポートで形が悪すぎます。少し(?)形を変えました。

真似されて、パワーでないぞゴルァ!と怒鳴り込まれても困るので、このくらいの写真で勘弁してください。 想像力で股間を膨らませることも玉には必要です。

どういった方向性で、何を使って、どうしたのかは秘密です。(笑)

なお、現在のポート形状はこの形ではありません。

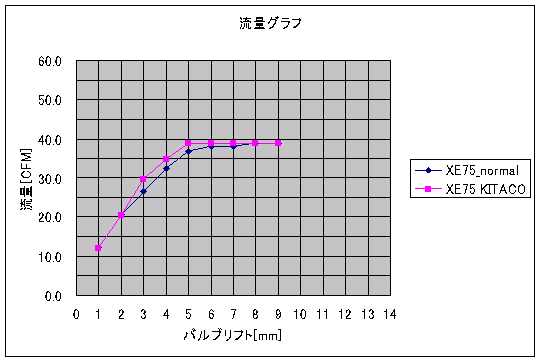

XEヘッドの測定 2004.12.15

XE75のヘッドでノーマル状態とウェストバルブを装着した場合を比較します。

確かに中間開度での流量は増加しています。これはポートが狭いためウェスト化することで流量を 稼げるからと推測します。概ねリフト0.5mmアップ相当で、 カムのリフトカーブを過激な方向に振ったのと等価になると思います。

しかし、全開開度では流量増加の傾向は無くなっています。ポートの入口の狭さ(実効径21mm) でオリフィスとして働いているためです。 ファンネル形状の入口を作成すれば数値は10%位増えると思いますが、 大体の傾向を見るためには不要と考えました。

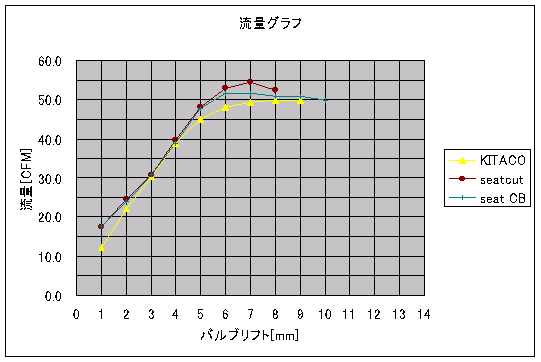

シートカット 2005.1.22

予め入手していたヘッドのシート形状がイマイチだったので内燃機屋にシートカットを依頼、 加えてバルブのウェスト加工も依頼しておきました。出来上がったヘッドのフローを測定したのが下の図です。

前回測定した

・KITACOのウェストバルブでのフロー(黄色)

とともに今回測定した

・ウェスト加工したバルブでのフロー(茶色)

・ノーマルバルブでのフロー(緑色)

を一緒に描きました。

最大フロー量はステムの突き出しフローの通りの結果となっています。当然の結果ですね。

今回の変更はシートカットのみの為、前回のフロー量と今回のノーマルバルブのフロー量の比較で シートカットによってどのようにフロー量が変わるかを確認できました。

・小リフト時:

・中リフト時:大きく変化なし

・高リフト時:ポート出口形状による抵抗減によりフロー量増加

このデータでカムの選定も楽になると思います。

ノーマルバルブを使用した場合、6mm以上のリフトは意味がなく開度のみ効いいてきます。 このためリフトが低く開度も必要な分だけあるものを選べばよいのです。 わざわざハイリフトのものを選ぶ必要はありません。 6mmリフトまでならウェスト加工の有無でフロー量は変わらないため、 XR100・XR80カムは少しでも耐久性を確保したい時の選択候補になります。 併せてフリクションの低減やオーバーラップ時の排気側への混合気吹き抜け低減等にもなります。

さぁ、だんだんとやる気が出てきました。

でも、フロー値が全てではないのでポートはこのくらいでお終いです。

1回目の組込は市販のウェストバルブを使います。

<その他のメモ>

吸気バルブはCB125T用のものがΦ24.5mmで長さも丁度同じで使用可能。ただし、ポートの加工とシートカットが絶対に必要。 オーバーラップ時のIN/EX間クリアランスは、ノーマルカムやXR80カムを使えば1mm程度確保可能。

IN側ポート容積

ノーマルヘッド:31cc

面研ヘッド:30cc

XE75改ヘッド:29cc

http://www.edsys.center.nitech.ac.jp/spider/r01mec02/8th.htm

http://www.edsys.center.nitech.ac.jp/spider/r01mec02/9th.htm

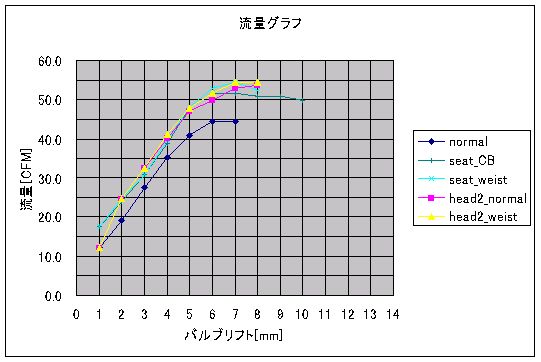

バルブ前のフィン有無について 2005.3.21

バルブの前にあるガイド先端部分(フン形状)有無による差を確認しました。

面研ヘッドは思い切りガイドを削り落としていますが、日常の足に使う「安心2番ヘッド」では耐久性を持たせ ガイド先端部分は少し残して鋭いフィン形状にしています。 ポートの天井形状はガイドの長さを出来るだけ長くなるように心がけ、ガイドを中心とした丘形状を少し残しています。

ポート形状は更に見直し、容積を面研ヘッドよりも更に詰めながらも流量を確保できるようにしています。

(写真はカメラの電池切れのためありません・・・)

フロー量ですが、フィン+丘があるため、最大流量はやや抑えられ気味、ステム径の影響は大きくない、 といった特徴が現れています。

ポート容積を小さくしながら最大流量を確保すると、最大流量時のリフトは容積の大きなポートに比べて大きく取る必要がある という傾向があります。 公開していませんがXE75ヘッドのポート加工でも同様の傾向がありました。

グラフのラベル名が上のグラフと統一が取れていませんが seat_weist はseatcut と同一です。 head2_weistはseat_weistで使用したウェスト加工したバルブを使用したもの、 head2_normalはノーマルバルブを使用したものです。

このヘッドはリフトがあれば面研ヘッドと同じだけ流量を確保できるので、 カムを選ぶ際に開度が同じでリフトの多いものを選ぶと良いと思います。

しかし、町乗りの使用では耐久性を持たせる事の方が大事なので、XR80用カムなどを使いリフトを増やさず カムのタイミングをきっちり取りそこそこ回るようにしておきましょう。

基本的にAPE100のEXポート形状から変えません。小さくしたいところです。

表面積を小さくするためゴム砥石で磨いておきます。

基本的にAPE100の燃焼室形状から変えません。ここも小さくしたいところです。

EXポートと同じように表面積を小さくするためゴム砥石で磨いておきます。

容積の測定(メモ)

計算間違えたかな?

プラグの突き出しを変えて誤魔化そうか・・・・

| № | 項目 | 容積 | 備考 |

| 1 | 燃焼室 | 8.8cc | Ape100面研ヘッド |

| 2 | ヘッドガスケット | 0.7cc | 0.3mm |

| 3 | シリンダ-ピストントップ | 1.0cc ? | ノーマル |

| 4 | ピストントップ | 0.8cc | ノーマル |

| 5 | |||

| 6 | 隙間容積 =①+②+③+④ |

11.3cc |

|

| 7 | 行程容積 | 99.3cc | |

| 8 | 圧縮比 =⑦/⑥ + 1 |

9.8 |

ノーマルピストン |

諸般の事情によりWBビストンはボツとなりました 2005.4.7

あ~ぁガックリです。

基本的にAPE100のピストン形状から変えません。

燃費を良くするには圧縮比を上げるのが効果的ですが、熱的に苦しくなることが予想されるためそんなには上げません。 目標10.5くらい。

日本製(中身は中国、台湾か)以外でもパーツはありますが、過激ですね。

http://www.powroll.com/P_HONDA_XR100_01-04.htm

リングの張力低減 2005.2.3

とにかく、張力を低減したリングでどのように変化するか確認してみることが必要です。 データを取りながらどのあたりまで減らせるかやってみます。

・台湾OKO製Φ21mmまたは24mm

・ケイヒンPD22(武川から販売)

OKOキャブレターは台湾製でPWKのコピーです。その品質は(細かいところを除いて)まずまずと思います。 デロルト並と考えていた方がいいでしょう。日本製の精度の高いキャブしか見ていないお子様は不満かもしれません。

セッティングパーツはPWKと共通です。ニードルは4stに合うように他機種の流用を考える必要があります。 テーパー角1°のものがいいようです。

また、スロットルバルブ、ニードルジェットノズル、ミキシングパイプは口径毎に異なるので注意して使う必要があります。 21mm用バルブは24mmでも使えます。

追記 2005.1.11

ニードルはバイクパーツショップに行けば置いてあるキャブの流用でそこそこ走ります。きちんと調整するには スロットルバルブを削る必要があるかもしれません。

追記2 2005.1.23

日本製のキャブは非常に高級、高性能でボディはほとんど無調整でいけますが、 こういった廉価版のものはそんなわけにはいきません。

装着前にチェックは当然必要です。不具合が出そうなところは事前に対策を取ります。必要とあれば削り、盛りします。 それは普通であたりまえのことと思って欲しいですね。

狭いところは割り箸+ウェスや綿棒に研磨剤を染み込ませて磨くと綺麗に磨けます。

手間暇が嫌いでお金持ちな人は高級品を買い、買えない人は選択肢はなく技術を駆使して廉価品を 使えるようにするしかないのです。 若い人は後者であって欲しいと思います。

楽をするのは先が見えてきた、金があって時間のないジジババか貴族だけでいい。

メインノズルの圧力測定 2005.2.10

異なるキャブを使って場合でもセッティングが容易に出来るように、 フローベンチを使ってキャブレターのマニホールド圧力と全開時のメインノズル圧力(差圧)を測定しました。

マニホールド圧と大気圧の差は2000[Pa]です。

| № | キャブ | ノズル | ノズル差圧 [Pa] |

流量Q [CFM] |

備考 |

| 1 | OKO24 | ノーマル | 2.0 k | 60.6 | |

| 2 | PD22 | ノーマル | 2.4 k | 54.3 | チョークなし |

| 3 | OKO21 | ノーマル | 2.5 k | 51 | |

| 4 | OKO21 | ロング | 2.7 k | 51 | |

| 5 | PC09(φ15?) | ノーマル | 16 | 参考 |

ロングノズルはNSR50の物(OJBかな)を使いました。 OKO21にはノズルとミキシングチューブの間に2~3mmのスペーサが必要です。

よく考えてみるとこのデータはキャブごとの流量は判りますが使えません。 キャブの通気の抵抗が異なるため同じ条件とはなっていません。

そこで空気の流量を一定にしたときの全開時ノズル差圧を測定しました。

流量はQ=38.3[CFM](Qn=35.7[CFM])です。

| № | キャブ | ノズル | ノズル差圧 [Pa] |

備考 |

| 1 | OKO24 | ノーマル | 1.6 k | |

| 2 | PD22 | ノーマル | 1.9 k | チョークなし |

| 3 | ロング | 2.1 k | ||

| 4 | OKO21 | ノーマル | 2.2 k | |

| 5 | ロング | 2.4 k |

ロングノズルの場合は吸い出しがいいようです。

簡易的なMJ設定 2005.2.15

仕様の異なるキャブでベストに近いセッティングを出す簡易的な計算式

基準となるキャブAからキャブBへ変更したときの各条件を以下のような記号に置き換えて考える。

| № | 条件 | キャブA (基準) |

キャブB | 備考 |

| 1 | 気圧[Pa] | Pa | Pb | |

| 2 | 気温[℃] | Ta | Tb | |

| 3 | メインノズル 差圧[Pa] |

ΔPna | ΔPnb | |

| 4 | メインジェット番数 | Na | Nb |

このときのキャブBのメインジェット番数は

例)

キャブA:OKO21(ロングノズル)

Ta=5[℃],Pa=1017[hPa],Pna=2.4[kPa],Na=92(薄い)または 95(濃い)

キャブB:OKO24

Ta=15[℃],Pa=1025[hPa],Pna=1.6[kPa]

としたときのキャブBのメインジェット番数Nbを求めてみる。

Nb=√{(273+5)/(273+15)×1024/1017×√(2.4k/1.6k) }×92

=100.4 (Na=92)

Nb=103.6(ただしNa=95)

OKO21ではメインジェット番数#92はやや薄く、#95では濃い感じ、

OKO24では#102では丁度よく#105は濃い感じだったので

だいたい良い線 いっています。

キャブによって油面-メインノズルまでの高さや、メインエアのエアブリード量が異なるため、 この計算式通りにはならないのですがこの数字を目安として、 ±1ランクの範囲を実走確認するといいと思います。

メンテナンスの簡単な解説 を作成しました。

レース用マフラーなので見た目重視の短く、うるさく、性能の出ないものはつけません。

単気筒できちんとパワーが出て消音も出来るものは形状が限られています。

ずん胴マフラーはパイプ径によって下はいいけど上の回転でダメだったり、下がなく上しかないものになりがちです。

とはいえ、遊び心も必要です。サトゥルノのTTマフラーに似た形状のものを選択しました。 これはある程度の排気管長と膨張部を持っているためそこそこの性能が期待できます。 また下側がスッキリするためバンク角を気にする必要もありません。

机上の空論

マフラーの性能は一般的にサイレンサーまで含めたバランスで決められると思っています。

シミュレーションソフトで確認した傾向はこんな感じです。

| № | パート | 低回転寄り | 高回転寄り | 備考 |

| 1 | フロントパイプ径 | 細く | 太く | 太いと高回転での落ち込みが少ない 同調という見方では同じ長さでは細い方が高回転寄り |

| 2 | フロントパイプ長 | 長く | 短く | 短けりゃいいって物でもない |

| 3 | テーパー角 | 大きく | 小さく | サイレンサーからも影響あり サイレンサーの流量多いとテーパー角は小さくなる傾向有 |

| 4 | テーパー部長さ | 短いと山谷多い | ||

| 5 | サイレンサー出口径 | 細く | 太く | 音量で限度あり |

フロントパイプ径、長さ、テーパー角、サイレンサー流量のバランスで特性は決まりますが、組み合わせは無数にあって、 最終的に何を優先するかで決まると思います。

高回転寄りを集めれば高回転で良いというわけではないのが面白いところでしょう。(超高回転型に!)

出来るだけ山谷を少なく、全域でトルクを出す形状の組み合わせは簡単には出てこないのです。

真面目に(100点狙いで)設計すると、排気量とそれに見合うサイレンサー(=音量の制限、結果として流量が決まる) を先に決めて、それから各パートをバランスで決めるという順番で進めていくことになると思います。

(ちょっと失礼だったので数行抹消 2005.2.27)

以上、机上の空論でした。

CBX250RSのようにブリーザ部分にリードバルブ内蔵しますかね。 空気の出入りでパワーロスしているのは明白です。

キープレフト で販売しているワンウェイバルブも同じ効果を狙っているんですね。

2005.2.6の週:

面研ヘッド+XR80カム+OKO21+追加マニホールド「延長君1号」で実走確認中

改造前がどんな状態か知らないのだけれど、多分、純正キャブからは劇的な性能向上があったと思われます。 ガンガン回ろうとしますがキャブセッティングがまだのため封印中です。

調整継続 2004.2.11

VM26用ニードルでは切り上がり位置が合わないため×、他のニードルを試験中

メインは#93~#95くらいだろうか

調整ほぼ完 2004.2.12

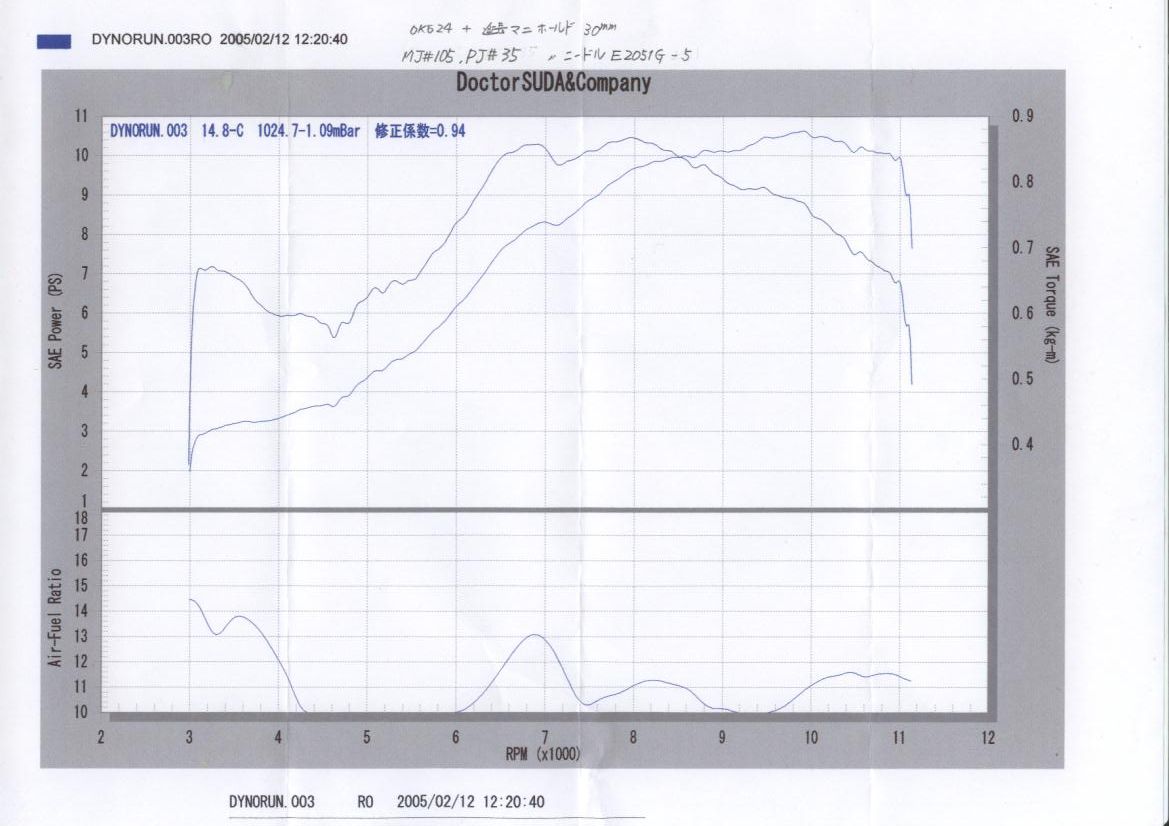

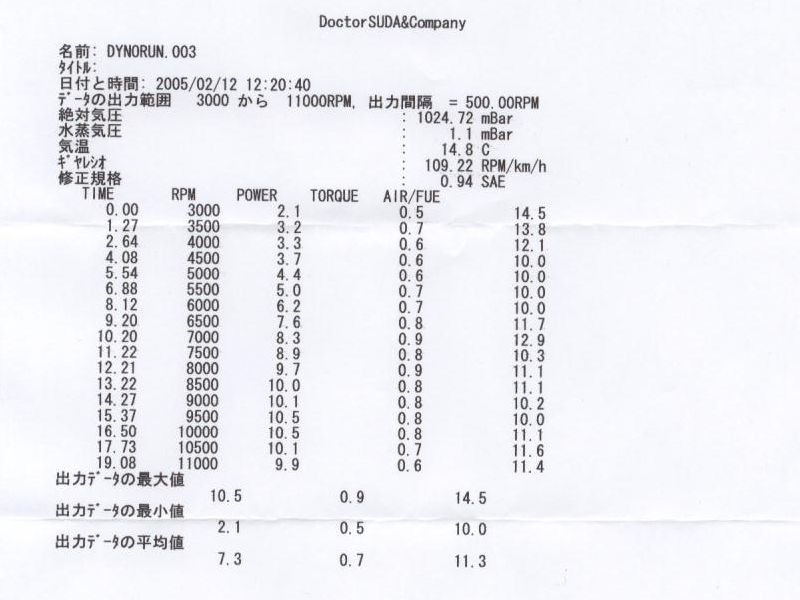

いろいろ試した結果をもとに、キャブはOKO24でパワーチェックを行いました。

メインジェットを決め撃ちで#105にしたところ、そこそこ走ったので、 (面倒臭くなって)この状態でダイナモに乗せる事にしました。傾向が判れば修正は簡単です。

エンジンの変更は以下の通り

キャブレター:OKO24+延長マニホールド30mm

シリンダヘッド:INポート加工+面研ヘッド+ウェストバルブ

カム:XR80用

その他のエンジンの改造なし

マフラー:O社製 レーシングマフラー 消音バッフル装着

結果は以下の通り

A/FからMJが濃いようで1~2or3ランク下げると丁度良くなるようです。

町乗りでプラグの焼け具合を見て濃い/薄いを判断できるのはこの位が限度のようです。 メイン系は全開でかなり走らないと判りません。

MJを変更して概ね11ps程になりそうです。(この数字は気圧、温度を補正したSAE修正馬力です)

これにピストンの変更やフリクション低減を織り込んで12psまで持っていければ目標達成となります。 思ったより低い回転数で目標達成できそうです。

本当は追加マニホールドを40mmとして脈動効果の山を低回転にずらし、慣性効果も増やそうと思っていましたが キャブレターとタンクとの干渉により断念しました。

あとは壊さないように気をつけながら、サーキットで調整しようと思います。

<メモ>

キャブ-マニホールド-ヘッドポート入口の径を変えるとガスの入り方が変わります。

吹き返しがあるとパワー、燃費はガタ落ちしてしまうと思います。(シリンダに入って行かないんですからね)

狭-狭ー広:吹き返しなし

狭-広ー広:吹き返しあり(かなり)

広-広ー広:吹き返しあり(そこそこ)

広-狭ー広:未確認(パワーが出ないと予想されるため)

パワーチェック結果から 2005.2.24

パワーチェック結果からいろいろなものが見えてきます。単純にパワーだけ見て一喜一憂するのはお子様です。

見るものは

・トルクカーブ

・A/F変化

ですが、これらの変化の仕方で判ってくるものがあります。

グラフから吸気管有効長が概ね22cmであることが判りました。(なぜそのようになるかは自分で調べてください。)

プロの目からは更に多くの情報が読み取れる(推測できる)と思います。

ヘッド:7cm、マニホールド取り付け部:2.5cm、延長マニホールド:3cm、

キャブ+ファンネルの実効長:≒9.5cm(実際の長さは12.5cm)

ファンネルの口径が大きくまた取り付け形状が変則的であるため、 キャブ+ファンネルの実効長と実際の長さに差が出ていると思われます。

必要なパワー特性から考えるとまずまず良い線いっています。 慣性過給効果を狙ってマニホールド長を稼ぎ脈動効果とマッチングさせる場合 更に10cmは必要ですが、レイアウト的に現実的ではないため、今回はこの組み合わせで行こうと思います。

それからOKO21+延長君1号(内径23mm)は町乗り最強です。 中間回転付近のトルク感は素晴らしくOKO24+延長君3号ではとても出せないフィーリングでした。

パワーアップ策 2005.2.25

この仕様のエンジンで、更なるパワーアップ策を考えると、

・消音バッフル撤去

・カムタイミング変更(遅らせ方向)

・カム交換(ヨシムラ)

このくらいでしょうか。

ピストン交換もありますが、入荷が未定なので当分考えないようにします。

更にその上を目指すとなると、50ベースエンジンで行くしかないでしょう。

つづく・・・

激走後のエンジン写真 2005.3.26

資料館 に数時間激走後に町乗り数十km走行したエンジン写真を数点アップしました。 ちょっとダメージが出ています。

その代わりに、新エンジンを用意しレースや練習走行時に積み替えることにします。

基本は50エンジンベースです。

1号エンジンよりは少しロス馬力が減ると思います。

排気量リッターあたりの出力が100psを超えるエンジンに必ず付いている冷却装備もつけておきましょう。

油圧 2005.3.3

油圧の設定値をオイルスルー形状とスプリング張力、プリロード量から計算してみました。(実測ではありません)

概ね 1.2~1.7 kg/cm2 程度?のようです。

随分低いように感じますが、クランクはボールベアリング支持ということもあって大きな油圧は必要ないようです。

ピストンピン オフセット 2005.3.4

ピストンピンオフセットの影響を考えてみます。

オフセットがある場合は、ない場合と比べて機械的には次のような変化が見られます。

①圧縮上死点のクランク角が変化する

②ピストン下降時のコンロッド傾斜角が変化する。

エイプ100の場合、①の変化量はオフセット1mmに対してクランク角で0.5度程度、 ②の変化によるピストン側圧は4%程度変化します。 この変化がどちらの方向でどれほど影響するかはよく考える必要があります。

燃焼中における燃焼室容積の増加が少なくなったり、ピストン側圧が少なくなるような方向に持って行けた場合、 僅かながら出力増加に結びつけることが出来るのではないか、と考えます。

(2005.3.5 加筆訂正)

現状のクランクケース写真 2005.3.7

資料館 に写真を数点アップしました。いいかげんな加工がバレバレですね。耐久性は不明です。

2ストロークエンジンよりは圧力差は大きくないと思うので平気かなと思っていますが・・・・?

ミッションNG 2005.3.11

ミッションをチェックしていましたが交換が必要な部品がありました。

・C3ギヤ

・スタータードライブギヤ

・カウンタシャフト

ギヤとシャフトが擦れてカジリ出しています。高回転で使用すればさらに進行し、 最悪ミッションロックとなってしまうでしょう。

ここはギヤの幅が狭い上に負担が大きいところで、かつ、使用頻度が高いので仕方がないのかもしれません。

皆さんも注意しましょう。

1速、2速のギヤもドリーム50用メインシャフト、1速ギヤ、2速ギヤセットにして、 クロースミッションのようにしました。 純正部品なので安上がりです。社外パーツ販売会社の値段の高い1,2速クロースミッションキットよりも 価格的に断然良いですね。

エンジンの組み立て、載せ換えは3/26,27で一通り終わったのですが、 27日の午後に仕事で出社の必要があったこともあってとりあえず組んだだけの状態でした。 次の週(4/2)に車体の細かい調整も含めて実走行に耐えられるように調整をし直しました。

カムはヨシムラのST1を使用しています。タイミングはINローブセンターで105°、バルブクリアランスは0.09mmにしました。

キャブはPD22で、MJは無難に#95をつけています。特に問題となるような事はなく、拍子ぬけしました。 非常に安定したキャブでOKOと比べてかなり鈍い感じがします。町乗りには良いと思います。

走行チェックは最初に油温が上がるのを待って車体全体をチェックし、 オイルの漏れ、にじみ、異臭など無いことを確認しました。

慣らしは低めの回転の5000rpmを限度としてバースト状にスロットルを開き、その後全閉の繰り返しをしました。

15分程度走ったら、プラグの状態を確認。白く薄めなのでスローを調整し今度は回転数を7000rpmまで上げて繰り返します。

全体的に1番エンジンよりもピックアップが鋭くなったような気がします。 影響しているのはカムなのか、キャブなのか、ベアリングなのか、その他の補助機構なのかわかりません。 パワーバンドは7,000rpmから始まります。回転の上限はとりあえず10,500rpmくらいにしておきましたが 回してもトルクの落ち込みも少なく、好印象です。

しかし、このエンジンを公道で使うと命がいくらあっても足りないような気がします。

今回は時間の関係でパワー測定はできませんでした。

DE耐公式練習 2005.4.7

本日は会社を休んで公式練習に参加しました。 ジレラ サトゥルノ レイシングとして2回目、チーム員5人のうち4人での走行となりました。

チーム員はベテラン、中堅、ビギナー、過去の人(私)とレベルはバラバラですが皆やる気マンマンです。 今日は慣熟走行とエンジンの仕上がりチェック、不具合の確認という感じで臨みました。

感じた順に書くと、

・パワーは115ccマシンと遜色ないかやや落ちるレベル(と思われる)

・キャブセッティングはその場の状況で最善のものを選択し、好感触を得た。(天候により異なるためジェット番数は書きません)

・燃費はノンカウルでは良い方だ(30km/リットル以上をめざせ!)

・冷却能力の向上(=オイルクーラー装備)が必要だ(現在油温120℃@オイルレベルゲージ)

・ライダーはマシンに慣れていない

・ブレーキ効き過ぎ

・コースレイアウトとギヤセッティングで悩んでいる

・サスペンションまで手が回らない

・マフラーの熱で2名のブーツを破損した(ヒートシールド追加の追加が必要だと判った)

という状況でした。

車体の方は何の変哲もないノーマル風としていましたが、次回までに外装をモディファイする予定です。

エンジンは今まで書いてきた通りで、そこそこな仕上がりなので今年はこれで行こうと思います。

その他には、近くの山から花粉が土ぼこりのように飛散していて、マスクなしでは死ぬと思いました。

第2エンジン状態の確認 2005.4.15

第2エンジンの状態を 資料館にUPしました。 オイルリングの張力を落としすぎたようで、オイル上がりの兆候が見えます。 また、ピストン-シリンダ間クリアランスが不足するのか、ピストンスカート部はスジが入っていました。

3度目の公式練習 2005.5.20

5/16の公式練習に参加しました。様々な対策が必要でしたが、 エンジンは必要な対策の半分程度しかできない状態での練習となりました。

といっても、今回のエンジンパーツの組み合わせ、ギヤセットはパワーが出る事は確認できました。 101ccでも115ccについていく事が出来ましたが、高回転を多用したせいで燃費が非常に悪かったです。

特に無理しなくても概ね3分3秒程度で周回出来るようになりましたが、 求めている方向性がはっきり異なるため、回転数を落として走るようリセッティングする必要があります。

走行後のエンジンの中身ですが、オイルクーラーを準備できなかった事もありダメージがありました。 オイルの温度管理をきっちりできないとエンジンを壊す事になります。

ダメージを受けた部分はコンロッドのスモールエンドです。 燃焼の圧力でスモールエンド下側が変形しているようで4本綺麗にスジが出ています。ガラスのスモールエンドですね。

今回は車体パーツの確認で、よい感触の得られたものがありました。

最終確認 2005.6.3

レース前日に最終確認として走行に行きましたが、車体まわりで間に合っていないところも多く、 また作業ミスやその挽回作業に手間取っていて2回の走行枠のうち最後の1回しか走る事が出来ませんでした。

カムの中心角セット角度をIN/EXのどちらで取ったのか記録がなく EX側で取ったままで走行することになりました。燃費は31km/lと良くありませんでした。

DE耐速報版につづく・・・

2005 DE耐の結果 2005.6.4 速報版作成

-速報版-

結果:無事完走。タイムでは37位、 リザルトでは 11位した。

言い訳:

今回は最後の準備でバタバタした部分もあって最終の練習走行が1回しか取れず、 最終セッティングを確認する事が出来ませんでした。問題はズバリ燃費です。

燃費が悪いと給油回数が多くなり、10分(3周強)の重荷がかかってきます。 今回のセッティングでは31km/lしか走らなかったため、6回の給油が必要でした。本当は5回にしたかったのですが・・・

2回目の練習走行では35km/l、41km/lの高燃費が出ていたのですが、 セッティング記録が残っていなかった為に同じセッティングにすることが出来ませんでした。 これは私Shin-Gのミスであります。すみません。

今年のレースは終わりましたが、方向性を確認する事が出来ました。来年へ向けて(やるのか?)考えておきます。

また、15年ぶりにサーキットを走りましたが、以前ほど熱くならない自分がいました。 ジジイ化して守りに入ったのかどうか判りませんが、余裕を持って準備する事、走る事の大切さを再確認できました。

チームのライダーの皆さんお疲れ様でした。ヘルパーを引き受けていただいた皆さんありがとうございました。

参戦記 を作成しました。とりあえずアップします。追々追加、修正します。

テスト中の組み合わせ 2005.2.26 作成 4.17, 5.20 5.26 6.22 更新

| 項目 | 1号 '05.3 |

2号 '05.4.7 |

2号 '05.5.16 |

2号 レース |

備考 | |

| クランクケース | 100ベース | ○ | ||||

| 50ベース | ○ | ○ | ○ | |||

| カム | ノーマル | (○) | 1号町乗り用 | |||

| XR80 | ○↑ | ○ | パワーは出る | |||

| ヨシムラST1 | ○ | ○ | やや下が弱い | |||

| ? | ||||||

| ヘッド | 100ベース面研 | ○↓ | ○ | ○ | ○ | テスト用 |

| 100ベース(安心2番) | (○) | 町乗り用 | ||||

| 75ベース(予備) | ||||||

| ピストン | ノーマル | ○ | ○ | クリアランス狭い | ||

| 社外品 | ○ | ○ | +0.5mm | |||

| キャブレター | PD22 | ○ | ○ | ○ | やや鈍い | |

| OKO21+延長君 | 済 +30mm |

町乗り最高! | ||||

| OKO24+延長君 | ○ +30mm |

上はいいけど下は弱い | ||||

| マフラー | ノーマル | |||||

| 社外品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

| その他装備 | ワンウェイブリーザ | ○ | ○ | ○ | ||

| ピストンクーラー | ○ | ○ | ○ | |||

| ギヤ比 | 計算1.xls | 計算2.xls | 仮の値です | |||

| 結論 | 町乗りに使用 | 下が弱い | 燃費悪い | 燃費重視 | ||

2005年のおまけ 2005.11.23 HRC THANKS DAY参加

結果:無事完走・・・・・・ならず!

言い訳(再び):

今回はDE耐の反省もあって足回りの強化を中心にセッティングを詰めました。エンジンは軽く115ccにした程度です。

その甲斐あって、東ショートカットコースのハンドリングが軽くなり無理せず旋回ができるという利点が得られました。

リタイアの原因はマフラーパイプの破断です。

写真はこれです。見事ですね。原因はわかっているので、二度と起こさないように気をつけるつもりです。

このレースでは、我等ジレラ サトゥルノ レイシングで走行したのは私だけ、時間にして50分弱でした。 115ccでしたが、ミッションやスプロケットの組み合わせが合っていなかったため思うように加速せず、 速い皆さんに置いてけぼりを食らっていました。乗っている自分の腕の悪さも嫌になりました。

リタイヤして撤収後、レース終了10分前にVコーナー(東スタンド裏)でオイルに乗って転倒者が続出、 見ているだけでも3,4台が立て続けに転倒し、ペースカーが入りました。その後少し走った後に終了したようです。

まあ、それを見て、リタイヤしてある意味ラッキーだったかも、と思いました。

公式リザルト

撤収後はグランドスタンドへ移動してイベント見物していました。昔のレーシングマシンはある意味、狂気と紙一重の世界かな、 と思いました。理由はいえませんがそんな気がしました。

| 戻る | 2006年版活動 | TOPへ |