ジレラ サトゥルノの改造3(調整・その他編)

*内容は淡々と書くためにできるだけ「である」調としました。気を悪くしないで下さい。

尚、本人は偉そうに書いておりますが、結構思い違いがあります。内容の誤り等がありましたら遠慮なく指摘してください。

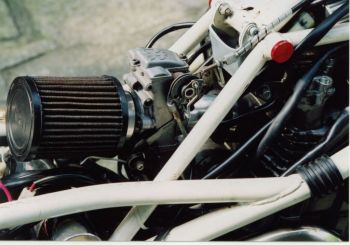

キャブのセッティング

電気系統の強化

ブレーキマスタ径(未作成)

Rサスのスプリング張力

乗車姿勢(未作成)

体の暖機運転(未作成)

オイル銘柄

K&Nパワーフィルタの清掃

ウィンカー

ワイヤ類への給脂

プラグコード

エンジンの慣らし

OKOキャブレター(21mm,24mm)のメンテナンス

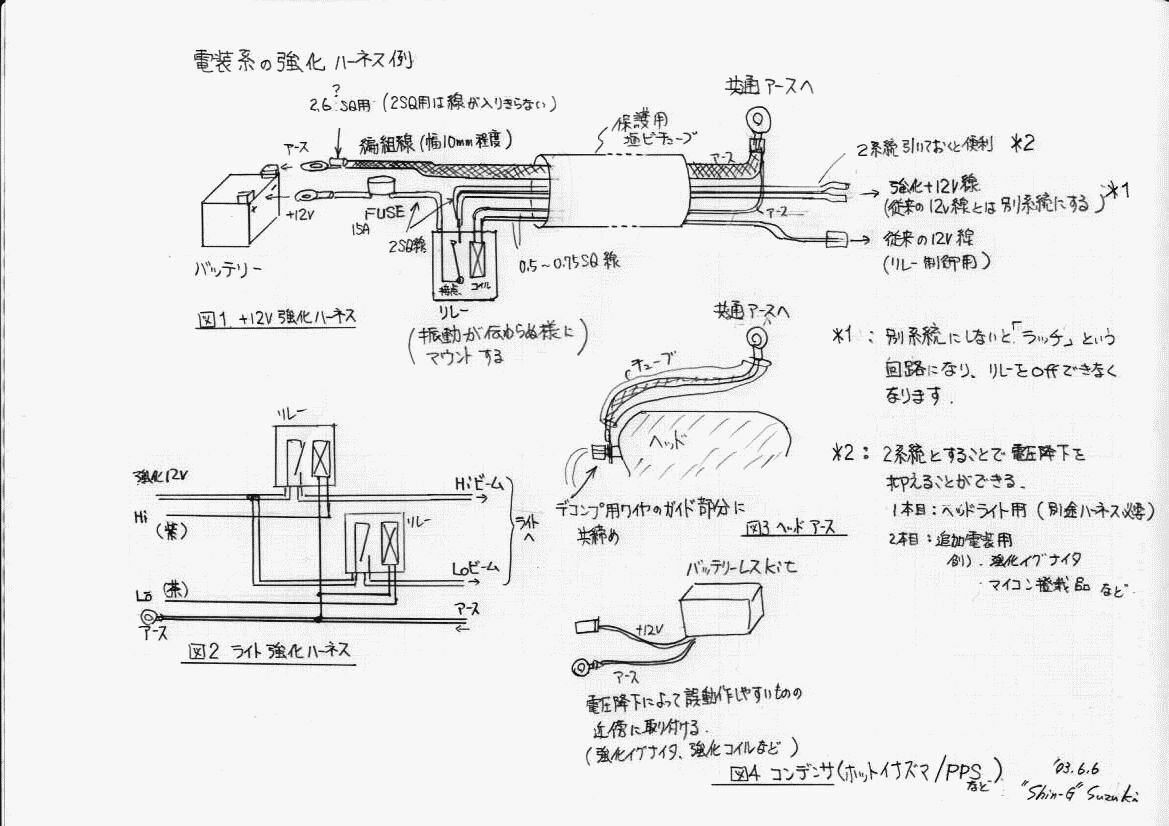

電気系統模式図

フォークオイル粘度について

| 戻る | 機関編へ | シャーシ編へ | 野望編へ | エキゾースト編へ |

元々デロルトがついているが、あんまり調整したことが無いのでわかりません。FCRに変えたもので・・・。

本家BBSやサービスマニュアルの情報を元に基本的な設定を残しておこう。

| 項目 | 設定値350cc | 設定値500cc | 備考 |

| キャブ品名 | PHF36PS | PHM40VS | - |

| スロットルバルブ品番 | 40 | 60 | - |

| ニードル/ノッチ数 | K54/3a | K4/2a | - |

| チョーク径 | 25 | 28 | - |

| 燃料ノズル | AB262 | AB265 | - |

| メインジェット | 128 | 138 | IOM350はK&N付きで130-135 IOM500は170前後 |

| アイドルジェット | 58 | 53 | - |

| チョークジェット | 40 | 40 | - |

| フロートレベル | 18±5mm | 18±5mm | -www.racecar.co.uk |

| ミクスチャスクリュー | 1回転戻し | 1+1/2回転戻し | - |

| アイドル回転 | 1300-1400 rpm | 1300-1400 rpm | - |

| 参考になるサイト |

|

http://homepage2.nifty.com/OHV-BOXER/r100rs-cab-derolt.html http://www.racecar.co.uk/dellorto/index.htm http://star00451r.blog90.fc2.com/blog-entry-142.html |

2.FCR

FCRほど世の中に溢れている高性能キャブレターは無いだろう。性能は折り紙つきである。ただ、シングルキャブでの加速ポンプはいただけない。それを除けば豊富なセッティングパーツのおかげでドンピシャのセッティングも可能だ。(と思う)

デロルトと同じように表にすると、

| 項目 | 設定値350cc | 設定値500cc | 備考 |

| キャブ品名 | φ35-37 | φ37-41 | 街乗りでは小口径のほうがたのしいかも |

| メインジェット | 130-140 | 165-175 | - |

| ニードル/ノッチ数 | OCEMP~OCEMS /上から3~4段 |

OCEMT 上から3段 |

乗り方や加速ポンプの調整により異なる。要調整 |

| スロージェット | 48 | 55 | - |

| メインエアジェット | 200 | 200 | - |

| エアスクリュー | 1+1/2回転戻し | 1+3/4回転戻し | - |

| パイロットスクリュー | 1+1/2回転戻し | 1~2回転戻し | - |

| フロートレベル | 9.1mm | 9.1mm | - |

| 参考 | |||

|

各設定値は概ねそのくらいの値であり、自分の好みで値を決めるようにしましょう。 マウントアダプターの長さは65mm前後が良い。そのくらい確保できればパワーフィルタ、ファンネルで大きな差は出ない。 ファンネルはロング(青)が扱いやすいが好みで決めて良し。 加速ポンプ調整には一例として STEED製調整kit もある。 加速ポンプのロッドにカラーを入れても良い。 ニードルの微調整はクリップ下にM3用のワッシャを入れ0.5段を作って行う。(ワッシャ外周はクリップに合わせて削る) 2004.2.2 追記 加速ポンプ調整カラー  4mm径の銅または真鍮パイプを約14mmに切り、下部にM3用ワッシャを挿入する。 (セッティング用とパイプが斜めになるのを防止するため) パイプ長かワッシャ数で好みの吐出量となるようにする。 工作時間30分、材料代はこの部分で数円程度(1mのパイプを買っても300円くらい) ただ、セッティングを変る都度、加速ポンプのリンクを分解しなくてはならないのが面倒くさいところ。 2004.4.28 追記 GB400TTに乗るたちさん のサイトで2004年4月17日の日記に加速ポンプコントローラーの写真があります。この方法なら調整は簡単そう。 |

追記 2009.7.2加速ポンプの使用とニードル選定について

加速ポンプをどのようなセッティングで使用するかによってニードルの選定は異なります。

大まかに書くと、

加速ポンプを使用する →ニードルでの燃料吐出は少なくする→ストレート径は太く

加速ポンプを使用しない→ニードルでの燃料吐出は多くする →ストレート径は細く

自分のスロットルワークを参考に加速ポンプの調整具合とフィーリングで決めましょう。

イケイケガンガン、細かい操作を気にしない人は、加速ポンプを効かせたセッティングで良いでしょう。スロットルを動かして開けている間は濃いんですが、動きを止めていると薄くなる傾向があります。

ゆっくりスロットル操作したり、微妙な調整を大事にしたい人は加速ポンプを控えめにストレート径を細く全体を比較的濃い目にセッティングします。

ニードルの寸法関係の簡単な絵を参考に載せますので、これを見て妄想に耽ってください。

サトゥルノの車体で困るのは電気系統の配線が弱すぎることである。ライトを点灯した時のハーネス電圧が10Vを割り込むのを目撃したことがある。

原因はやはり細い配線であった。これを何とかするいくつかのアプローチがあった。

1.既製ライトハーネスの利用

古くは CIBIEの強化ハーネスキット があるが、似たようなもので安いものを使えばよい。これは自作すると2000円くらいでできるものである。

2.電装系の強化ハーネス

ライト類のほかに電子機器を搭載した場合にも問題は起こる。(コンポを積もうという人はいないと思うが)

そういうときにはリレーを付けて(1の場合と同じく)解決できる。この図を見てピン!ときたら即実行しよう。

詳細は説明しないことにする。

3.バッテリー充電系の強化

+12Vの配線ラインが細いことの弊害はバッテリー充電にも現れる。

レギュレータの電圧監視線の電圧が下がっているために、レギュレータの制御回路が出力電圧を上昇させてしまいバッテリー過充電状態にしてしまうのである。

この対策は幾つかあり、

①+12V電源線を太くする(根本対策)

②元々の+12Vラインに流れる電流を極力小さくする

③電圧監視線の電圧監視点を変更する

あたりだろうか。①はハーネスの引きなおしが必要で難しいし、②はライトハーネス、電装強化ハーネスに相当、③は電装系の電圧が低下する恐れがあるが②との抱き合わせで問題を回避できるかもしれない。

実際に実行した例は、 Giさんのサイト に詳しく解説されている。

尚、本対策を実施してトラブルが発生しても当サイトは一切関知しないのでそのつもりで事に当たってほしい。わからない場合は実行しないこと。

サトゥルノの'90 I.O.M.に標準装備されているホワイトパワーのリヤショックはやけに動きがぎこちない。

原因はレイアウト上の制限からくるリンクレバー比が不適切であること、スプリングが硬すぎることである。 路面の悪い公道で200km/hを越える走行をするにはこのくらいの硬さがないと底付きしてよくないのかもしれない。

どのくらい硬いか比較表にまとめてみよう。

| サンプル番号 | メーカ名 | 張力(N/mm) | (kgf/mm) | 備考 |

| 1 | ホワイトパワー(純正) | 110 | 11.2 | 純正品 |

| 2 | ホワイトパワー(市販) | 85 | 8.7 | たしかこの位だったはず |

| 3 | オーリンズ | 75 | 7.7 | 哲つぁんのものを勝手にメモとりました |

| 4 | オーリンズ | 63.7 | 6.5 | 数字はオークション出品のもの |

| 5 | QJ1 | 96 | 9.8 | GONさんのサイトから引用 |

| 6 | けんさん QJ1 | 104 | 10.6 | - |

| 7 | Shin-G | 78.4 (450lb/in) |

8.0 | レバー比変更後 バンプラバーは半分の長さ |

交換用スプリングのお勧めは Bestex で、オンラインで注文できる。

FORMULA CARのφ58mmで6インチ、張力はポンド/インチだが計算でkgf/mmに変換すればよい。

大まかに1kgf/mm≒56ポンド/インチなので450~600ポンド/インチの間で選ぶといいだろう。

50ポンド刻みとなっているが、 25ポンド刻みでも可能という情報 もある。

2.セッティング

スプリングが硬い場合の弊害は、

・縮んだ奥で動かなくなって前輪側を縮めるような動きになる→不安定

・伸びきり直前のスプリングの力が小さくなり動きが緩慢になる→路面追従性悪化

・前後方向への体重移動をしても姿勢変化が少なく、挙動変化が唐突でわかりにくい

と、思いつくだけでもいい事は無い。

セッティングのことを書こうと思うのだが、本日(11/9)の天気が思わしくなく、車体に触って確認できなかったのでキーワードだけ書き残しておこう。

・ストローク量をはかる。(=Sという記号にしよう)

・車体に乗ってシートに座らず、ステップに立ったときのサスの沈み込み量をはかる。(=Bという記号にしよう)

・車体だけのときの沈み込み量をはかる。(=Cという記号にしよう)

・BがストロークSの1/3となるようにイニシャルプリロードをかける。

・BとCの差分(=人間だけの沈み込み量)がBの6割くらいになるように

・実走行で段差を乗り越えてもストロークSの2/3~3/4程度に収める

こうすると、柔らかいスプリングでも使えるはず。

跨ったときは沈み込みが少なくて硬い印象を受けるが、実際は柔らかく、路面への追従性も良い。

路面変化への追従性は安心感と関係がある。車体が傾いているとき、何かの拍子にタイヤがズッと滑ったとしよう。このときにサスがすかさず伸びて車体の傾かせることなくやり過ごすのと、サスが伸びずに車体が傾き乗っている人がいちいち補正しなくてはならないのとでは、ストレスにかなりの差が出るだろう。

サーキットではまた別の要素があると思うのでこれが全てであると勘違いしてはいけない。

サトゥルノに上手く乗るには姿勢や意識が非常に大事な要素なのだ。しかし「ただハンドルの極力入力しないこと」と言われてもピン!とこないことが多いと思う。バイクを扱おうするときは普段の生活では行わない、いくつかの動作を意識的に出来るようにならなければならない。

それは、

・体重の落とし込み--骨盤の回旋

・足の引き込み --内転筋の活用

少なくともこの位は必要で、ライダーなら多かれ少なかれ、「無意識に」やっていることだと思う。

意識しなくてできるならそれはそれでいいではないか、と考える人もいるだろう。しかし、動作を意識して体を動かして最終的に無意識でも動かせるようになるのと、そうではないのとでは、天地の隔たりがある。

同時に連続して体を動かすことが大事である。

この話はあとで続くかもしれない。

そんなに肩肘張らなくて、普通に、より楽しく(楽に)乗るにはどんな姿勢で乗ったらいいのだろうか。 続く

今まで入れてきたオイルと感想をまとめてみた。ただし、ハイコンプピストンを入れていたためオイルにとって厳しい環境であったことを予めお断りしておく。

| サンプル番号 | 銘柄名 | 時期 | 評価 | 備考 |

| 1 | PENZOIL #40(詳細不明) | '91 慣らし中 | 悪くは無いと思うが慣らし中で不明 | - |

| 2 | ホンダウルトラGP10W40 | '91 | すぐにタレてしまう。15W50でも持たない | - |

| 3 | カストロールXF08 | '91 | すぐにタレてしまう。15W50でも持たない | - |

| 4 | ワコーズ4CR 15W50 | '92 | 最初だけ良い。1000km持たなかった。高い | - |

| 5 | モチュール300V コンペ15W50 | '93~’97 | 非常に良い。当時高かった。 | - |

| 6 | モチュール3100 10W40 | '98 | 良いと思ったがオイル下がり発生 | - |

| 7 | モチュール300V コンペ15W50(並行缶) | '03 | 油温が高くなるとギヤが入らない。やや重めの回転 | - |

| 8 | NUTEC NC50 15W50 | '03 | レスポンス良い。オイル下がり発生 | - |

| 9 | 広島高潤 KZ4ST special | '03 | レスポンス良い。タレ、オイル下がり、ギヤの入りの悪さなし。 今までのうち最高 | - |

| 10 | MOTOREX PowerSYNT 5W40 | '04 | ノーマルエンジンには良いと思う。コストパフォーマンス良い。 | |

| 11 | シルコリンPro4 | '08 | 使えるオイル。走行会の後タレてギヤが入らない。 | - |

| 12 | YACCO YC454 | - | - | 評価待ち |

エンジンを綺麗な状態で乗りたいのであれば3,000km毎の清掃を心掛けねばならない。もし、怠ると燃焼室の中はホコリまみれである。

年式によってパワーフィルタの容量が異なるので全てに適用できないが、'88,'89年式に使用されている毒キノコタイプの小型フィルタでは絶対 に守って欲しい。私の#2エンジンは'88I.O.Mのもので5,000km程度の走行であったが、ノーメンテであったためにキャブから先は吸い込んだホコ リで真っ黒、ポートはザラザラ、ピストントップには細かいホコリが積もっている状態だった。

少し心配になってきたところで、K&Nの洗浄方法をお浚いしておこう。バイクその1の(うそんこ)データベースにも書いているが

----清掃方法----

K&Nフィルタクリーナ(住いの洗剤や、なんだかクリーンなどの中性洗剤かな)とフィルタオイルを使用する。

・フィルタをキャブレタから外す。

・K&Nフィルタクリーナをまんべんなくスプレーする。

浅い容器に入れて浸すような感じで10分放置する。

・水洗いする。バケツに汲んでおいた水の中に入れて洗う。

決して圧力のかかる水を使ってはならない。

上記を数回繰り返す。

・陰干しをする。(一昼夜くらい。自然乾燥)

・K&Nフィルタオイルをまんべんなく、薄くスプレーする。(最近はスプレー見かけない気がする)

1回スプレーしたら10分くらい放置し、白く残っている部分に再度スプレーする。

・30分くらい放置したあと、キャブレターに取り付ける。

(外側のオイルはふき取っておきましょう)

-----------------

これだけである。バイクに乗った後タンクを下ろしてフィルタを外し洗浄、次回乗るとき取り付ければいいのである。

タンクのホースを外すのが面倒であれば、燃料カプラを用いてスマートに脱着出来るようにすればよい。

洗浄するとあまりの汚れのひどさに気を失いそうになるはずだ。綺麗になって気分もすっきりとして乗りたいものである。

前回フィルタを洗浄した時はバラバラの状態で2年放置した後だったが、ホコリを吸い込んでいて思ったよりも汚れていた。

K&Nパワーフィルタとファンネルの違いはどのくらいか?というと、350ccで大型のフィルタを装備していれば差はほとんど判らない。500ccでは 吸い込む量が多いので少し判るかもしれない。

剥き出しファンネルではインテーク付近の微妙な気流変化(=圧力変化)で空燃比が激しく変動する。これによって燃焼状態が変わりパワーが出 ていると勘違いするのかもしれない。

対して大型パワーフィルタではインテーク付近の気流は安定しているため圧力が変動しにくく、空燃比は安定してマイルドに感じるのかもしれな い。

雑誌でのパワー比較記事がたまにあるが、100ps超のマシンで10,000rpm付近まで回して1,2ps程度の差でしかない。 そのパワーフィルタは小さな毒キノコタイプで容量、フィルタ面積ともにサトゥルノのフィルタよりも小さいということを考えておく必要がある だろう。30psそこそこのサトゥルノではゴミみたいなものであると思う。

「超」大型のパワーフィルタを装備した場合にファンネル仕様と差があるか非常に興味のあるところである。

IOMの大型フィルタ |

超大型フィルタ「これでどうだ!」(RU2850 FCRのみ装着可能) |

その辺の店を見て回ると、最近の社外ウインカーは皆小さく、安っぽく、そしておまけにカッコが悪いと感じる物が多い。 なんでこんなもんがカッコいいのか理解に苦しむ(・・・のはジジィな証拠だろうか)。

欲しいもののイメージは10年位前にデイトナから出していたCB72タイプの角型のもの。 当時のイメージでは小さい方だったと記憶しているが、今では大きい部類になる。 最近のラインナップから外されており入手は出来ないようだ。

仕方なく、リヤにつけていたのと同じの細い横長タイプのウィンカーを取り付けた。

バイクのような小さな乗り物で、豆粒のようなウィンカーをチカチカさせても車から見えないと思うのだが そう思わない人が最近増えているようだ。

混合交通の中での安全は自ら仕掛けてもぎ取って行くもので、相手が注意してくれるのを 期待するような行動や装備では命がいくらあっても足りない。 存在や意志を問答無用に間違いなく表せるようでなくてはきわどい状況で安全サイドに倒れないし、 事故になったときでも強く主張できない。

デザイン的に見てもサトゥルノのノーマルのストップランプは角型で割と大きいので、角型の大き目のウィンカーを使いたい。

この写真を見て判るようにウィンカーが小さく、バランスが悪い。

もうちょい大きいウィンカー出してくれないかな・・・・とウィンカを見るたびに思うのだった。

給脂を忘れると操作系が重くなったり、操作遅れが出て操作系に不要な入力が必要になり 疲労が増大する。疲労は安全な運転の障害であるからできるだけ排除したい。

ワイヤ給脂の方法はかける時間で幾つかのやり方がある。 時間のかかる順に、グリス注入、エンジンオイル注入、インジェクタ使用である。

グリス注入は直接グリスを塗る方法(回転ケーブル)とオイルに溶かして流し込む方法がある。

エンジンオイル注入はケーブルの端を上にして、そこにビニルで作った小さなジョウゴを輪ゴムで取り付けオイルを溜めておき、 オイルがなくなるまでケーブルを数十回押し引きする(そのままでも一晩経てば流れていく)。

インジェクタ使用は文字通り、ワイヤインジェクタを挟んでスプレーグリスを注入するだけ。 しかし簡単だかお金が掛かる。またCRCやWD40などの軽油脂は浸透も早いが無くなるのも早く、ワイヤの種類によっては 内部の被覆を溶かしてしまうこともあるので使用してはいけない。

これらの使い分けはワイヤに掛かる力の大きさで考えるといいだろう。軽い力で動かすものにグリスは必要ない。

給脂すると操作系が軽くなり心も軽快になる。長く乗るには面倒くさがらずに最低限のメンテナンスをする必要があると思う。

点火系は電気回路である。信号源から負荷までの経路中に抵抗があるとエネルギーを吸収されて 負荷に伝わるエネルギーが小さくなってしまうものだ。 ここでいう経路は点火系でいえば、

往路:イグナイタ+電源→コイル→プラグコード→プラグキャップ(の内部の抵抗)→プラグ(の内部抵抗)

復路:イグナイタ-電源,コイル←・・・・・・←フレーム←エンジン←シリンダヘッド←プラグの接地電極

本当はバッテリーやACGまで書いたほうがいいが、細かい話になるので省略する。

各矢印は接続点と考えて良い。接続点には接触抵抗が必ずある。また、配線にも配線抵抗とリアクタンス (=周波数に応じて増加する抵抗に似た成分)が存在する。

CDI用イグナイタ、コイルを変えずに強い火花を得るためには、それ以外の要素の抵抗を低く押さえる必要がある。 具体的には以下のような配線の見直しが有効である。

イグナイタ :アース線を直接集中アースまで引く(最短距離)

コイル :アース線を直接集中アースまで引く(太いの1本よりもやや細目の線を複数本束ねたほうがいい)

プラグコード :低抵抗(といっても普通のハイテンションコード)に交換

プラグキャップ:抵抗なしタイプの普通のキャップに交換

プラグ :抵抗ありタイプの普通のプラグを使用(プラグキャップに抵抗ありタイプを使用した場合は抵抗無しのプラグ)

シリンダヘッド:シリンダヘッド(カバーではない)から直接アース線を集中アースまで引く(最短距離)

この位やればいいだろう。配線は太いの1本よりもやや細目の線を複数本束ねたほうが同等の効果で安く、 加工も楽で取りまわしもいい。

100MHz以下において線材1本当たりの高周波インピーダンスは太さに関わらずほぼ同じであるから (1mあたりのインダクタンス≒0.5μH)、 少し細くても複数本にするとインピーダンスは本数に反比例して減少し、断面積の大きい単線よりも電流は流れやすい。 また編組線にすると100MHz以上での表皮効果による損失増加に対する効果がある。

難しい言葉が多く出てきて分らない人はこの緑字の部分を読み飛ばしてもいい。

尚、プラグキャップとプラグのどちらかに抵抗が入るようにしないと、雑音を撒き散らし、 周辺の電子機器を誤動作させる恐れがある。これだけは必ず守って欲しい。

このような基本的な理にかなった整備で高性能を謳う商品と同等の火花が出るのである。 高性能を謳う製品は装荷コイル(*1)だったり、コンデンサ成分(*2)だったりするが、余計なものを付けるとトラブルの元になる。 プラグコードで1万円近く出費するのは馬鹿らしい。そのかわりにこまめにプラグ交換したほうがずっと良い。

*1:装荷コイル:伝送路の途中にコイルを挿入し、ある周波数以下の伝送路の損失を低く押さえるもの。 その周波数以上では急激に損失が増大する。点火系の周波数特性を考えての装着が必要。

*2:コンデンサ成分:ハイテンションコードを伝送路とみなし、ある周波数以上で一定の抵抗値に見せるためのもの。 放電の周波数(DC~10MHz位)や長さ(数十cm)ではあまり効果がない。

新車を購入したときには必ず考えると思う。よく言われるのは、

①100kmまで最大回転数の30%程度で負荷をかけず走る。オイル交換。だろうか。

②500kmまで最大回転数の40%程度で負荷をかけず走る。オイル交換。

③1000kmまで最大回転数の50%程度でやや負荷をかけて走る。オイル、オイルフィルタ交換。

④1500kmまで最大回転数の75%程度でかなり負荷をかけて走る。

⑤3000kmまで全開まで使って走る。オイル、オイルフィルタ交換。

エンジン内部(ピストン-シリンダ間、クラッチ、ギヤ、シフトドラム)の慣らしと 車体の慣らし、ライダーの慣らしも合わせてのことである。

だがしかし、最近見たサイトの非常に興味深いサイトがあった。それは Moto Tune USA Break in secrets だった。このサイトはチューニングの常識を考え直し正しい知識を啓蒙するようなところである。 メディアや著名ライターの言っていることを鵜呑みにするのではなく、自分で考え確認して物事を進めようと 呼びかけている。

この中では、エンジンのブレークイン(慣らし)は以下のようにすると言っている。

-ダイナモ上では-

エンジンを充分に温めたあと、4速ギヤで-路上では-

①スロットル開度1/2で最大回転数の40%~60%まで上げ、

エンジンブレーキで40%まで戻す。

3回繰り返す。

②15分クールダウン

③スロットル開度3/4で最大回転数の40%~80%まで上げ、

エンジンブレーキで40%まで戻す。

3回繰り返す。

④15分クールダウン

⑤スロットル開度全開で最大回転数の30%~100%まで上げ、

エンジンブレーキで30%まで戻す。

3回繰り返す。

⑥15分クールダウン

エンジンを充分に温めたあと、2,3,4速ギヤで-サーキットでは-

①短時間の全力加速/エンジンブレーキを行う。

②後方の車が、自分の急減速で驚かないように注意を払う。

③高速道路では充分な負荷がかからないので低速の街中走行を心がける。

④最初の300kmまでは街中で、超えたら多様な速度で、各ギヤを満遍なく使う。

⑤安全には充分注意を払う。直線でのみ急加速、減速を行う。

ターンのためには非常に早いタイミングで減速が必要

⑥ブレークインの過程では急加速、急なエンジンブレーキが重要なのだ。

エンジンを充分に温めたあと上記の内容はピストンリングのあたりをつけることを主眼に置いている。 新車ならばシフトが硬かったりするので丁寧な操作を心がけることは言うまでもない。

①簡単なターンでタイヤとライダーを暖めたあと一度ピットインしてオイルやクーラントの漏れ、

安全上の問題がないかを確認する。

②普通に15分練習走行する。水温に異常がないか注意する。

⑥サーキットはブレークインに最適

通常の慣らし走行をしたものと、上記のブレークインをしたピストン写真が出ているが、前者はカーボンが リングの下まで回っているのに対し、後者はきれいなままである。パワーもかなりの差が出るらしい。

このサイトの管理者であるMoto Manはメーカーの出荷試験で高い負荷をかけてエンジン全開で 回しているを目撃したといっている。(別のページ)

今度の#3エンジンの慣らしはこのサイトに書いているように高い負荷をかけてみようと思う。

OKOキャブレター(21mm,24mm)のメンテナンス 2005.3.29

OKOキャブレターは台湾製のキャブで、ケイヒンのPWK28に非常に良く似た外観を持つものである。PWKの最小口径は28mmであるが、OKOは21mm、24mmもある。

PWKコピーとして見て、OKOキャブレターは、

加工精度:伊デロルト並。使う側での調整が必要

性能:フラットスライドバルブのキャブレターなので悪くはない

ただ2ストロークエンジン用のキャブレターなので 4ストロークエンジン用に使う場合は若干の修正リセッティングが必要

価格:安い

部品の入手性:スライドバルブ以外のPWKの部品がほとんどど使用できる

(ニードルジェットやニードルジェットノズルは若干の修正加工、部品追加が必要になる場合もある)

その幾つかある製品の中で21mmと24mmを入手した。(Ape100で使用できるか確認するため)

この二つのキャブは取り付け寸法がPWK28と互換であるが、それぞれ別々の加工や装備を持っている。

さっと見ただけでも違いは、

(1) ボアが異なる(当然です 21mm,24mm)

(2) ボディや装備が異なる(給油用パイプ有無、パワージェット有無、専用スライドバルブ)

(3) ニードルジェットノズルのセットされている高さ(=ベンチュリー内への突き出し量)が異なる

(21mmは高く、24mmは低い)

とこのくらいは出てくる。

この記事の中では、気持ちよいキャブにするための調整について書こうと思う。

<分解>

ここでは通常(1)~(4)の分解は出来るものとして話を進める。

(1)スライドバルブ取り外し

(2)フロートチャンバー取り外し

(3)フロート、フロートバルブ取り外し

(4)ジェット類の取り外し

(5)ジェットブロック取り外し

ジェットブロックは2本の+ねじで固定されている。 ねじはネジロック剤で固定されているためインパクトドライバのような握り部分の径が太いドライバで取り外す。 ボディを万力で軽く固定すると外しやすい。

万一、ねじの頭をなめてしまったときは慌てずに逆タップで取り外す。

<ジェットブロックの加工>

ジェットブロックはボディに固定されているときにベンチュリー部からずれていることがある。 もしずれているなら、ジェットブロックを削る。 リューターのサンディングロール(15mm~20mm)で削るときれいに仕上がる。

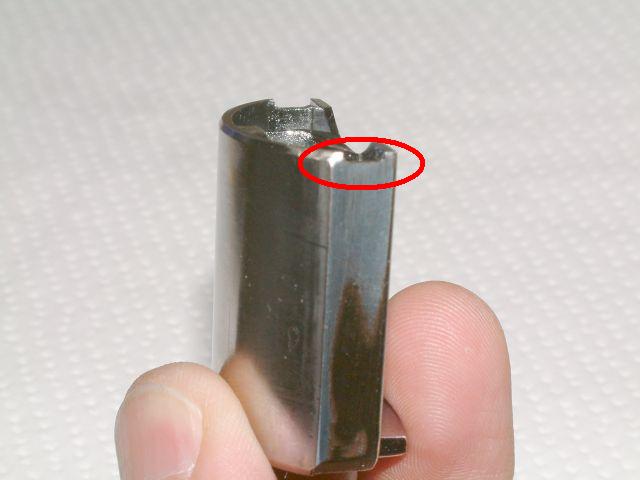

スムーズになるように赤丸部分を削る。

ジェットブロックのジェット穴の加工も必要にある場合もあるが、ここでは説明しない。

<部品の研磨>

(1)準備

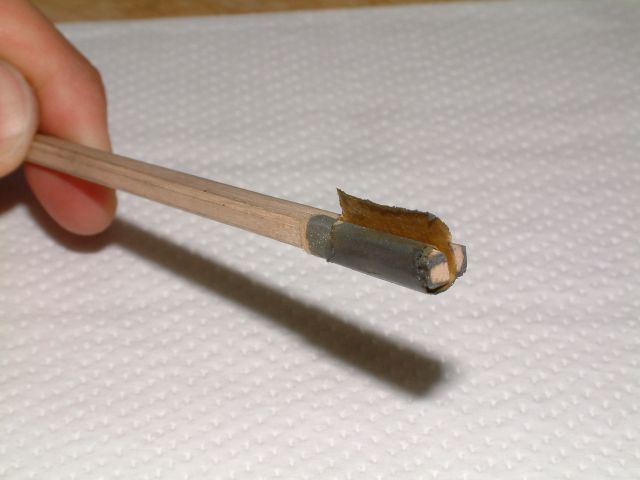

使用する道具は以下のようなものを使う。

・サンドペーパ(#800)

・割り箸

・綿棒

このほかに使用する研磨剤はピカールの練り缶等細かいコンパウンドであればいい。

まず、道具を作る。 細いところを削るので、サンドペーパー(#800)を割り箸に巻きつける。

カッターで切込みを入れたところに挟む。

(2)スライドバルブ研磨

スライドバルブの下側角部分の面取りをする。(両側)

(3)ボディ(スライドバルブ部分)

スライドバルブが収まる部分をきれいに研磨する。 どの程度研磨するかというと、スライドバルブがひっかからない程度であればよい。

赤丸部分の内角を滑らかにする。削り過ぎないように注意。

機械加工の引っかき傷が見えなくなったら、綿棒にピカールをつけて磨く。綿棒でなくても割り箸+ティッシュでも良い。

綺麗になったら研磨剤を落とし、スライドバルブを入れて引っ掛かりがないか確認する。 引っかかりがどこで出るかを確認し少しずつ修正していく。

<再組み立て>

ジェットブロック固定ねじは、ねじロック剤(中強度)で固定しておく。 あとは元あった通りに組み立てて終了。

このメンテナンスにより、ガサガサした感じの動きだったスライドバルブがスムーズに動くようになり、 走りも気分的に軽くなるだろう。(保証なし)

4スト用に改造 2005.4.17

もともとOKOのキャブは2サイクルエンジン用のキャブである。 このキャブを4サイクルエンジンで使うには、4サイクルエンジンの高い吸入負圧にあわせてジェット、ニードル、スロー系を 調整する必要がある。 ジェット、ニードル、スロージェット(パイロットジェット)は交換部品で入手可能である。 しかし、これらをただ交換しただけではアイドル付近や全閉時の燃料吐出量が多すぎ、空燃比が低く(濃く)なりすぎるため 調整してしまうと今度はスロットスを開いたときに息つきをしてしまうという問題があった。

この原因はキャブの構造にある。

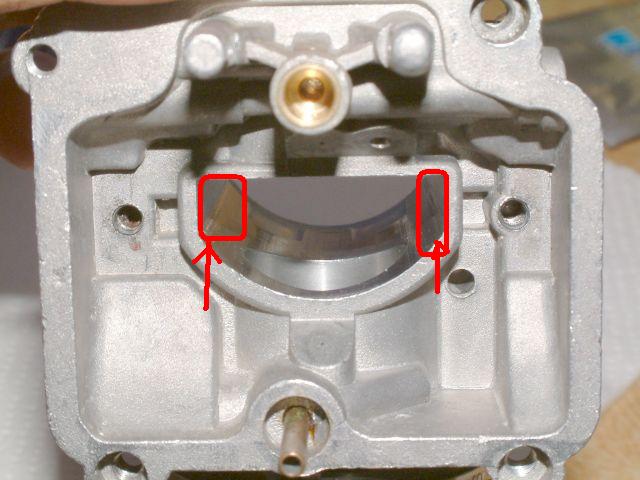

下の写真は4サイクルエンジン用キャブレターの代表FCRと、 2サイクル用キャブレターであるOKO24のノズル付近の写真である。

FCR

OKO24

どちらもスロットルバルブの上流側と下流側にそれぞれ1個ずつの穴がある。(赤丸部分) これらはスロー系のノズルであるが、FCRのような4サイクル専用キャブは下流側の穴から出るガソリンの量をパイロット系で 可変できるが、 2サイクル用キャブは可変できないのだ。さらにPC、PDのような小口径の4サイクル専用キャブには下流側の穴はない。

よって、アイドル付近や全閉時には高い吸入負圧によりスロットルバルブ下流の穴からガソリンが吸われてしまい、 空燃比が低い(濃い)状態になってしまうのである。

ではどうするか。

「下流側の穴をふさぐ」のが良い。

再びジェットブロック登場

矢印部分はスロットルバルブ下流のスロー系出口である。 ここにΦ2mmの詰め物をしてガソリンが出てこないようにすると良い。アルミ線あたりが加工しやすいと思う。 少し隙間があるためネジロック剤(中強度)をつけておくとガソリンが滲まないだろう。

ジェットブロックのメインノズル付近を下側に向かって少し削って微小開度の特性を良くすることもできる。 (PD22を参考にすると良いだろう)加工の影響を確認するためのテストが大変なのでそこまでやるのはお勧めできない。

実走による試験で普通のキャブのように扱えることを確認した。 不安定ですぐ息つきするキャブから大きく進歩したといえるだろう。

(2008.12.23 追記)

ジェットブロックのエア穴加工は排気量より、向き/不向きがあるようだ。

100cc以下の場合はジェットブロック下流側の穴をふさいでも安定するが、 124ccでは不安定になるようだ。

(2010.8.29 追記)

ジェットブロックの穴を塞ぐのに躊躇している人は、ボディ側にアルミテープでも貼っておけばいいだろう。でも耐久性は保障しない。自己の責任で作業すること。

OKO21 ハンターカブ(106cc)用セッティング 2005.4.29

ハンターカブ用のセッティングと改造内容をここに公開する。(偉そう?)

| № | 項目 | 数値 | 備考 |

| 1 | メインジェット | #92 | 各自調整してください |

| 2 | スロージェット | #38 | ベストよりも 1/8~1/16回転濃く |

| 3 | エアスクリュー | 1+7/8戻し | |

| 2-2 | スロージェット | #35 | このサイズでは敏感すぎ 常に調整が必要 |

| 3-2 | エアスクリュー | 5/8戻し | |

| 4 | ニードル | E2051G クリップ一番上 |

PD22用ニードル |

| 5 | ニードルジェット ノズル |

NS1、NSR50用 ロングノズル |

|

| 6 | ミキシング チューブ |

OKO21用 ノズルとの間に2mm厚スペーサ |

|

| 7 | ジェットブロック | 下流側スロー塞ぎ |

基本的にはこの通りだが、ニードルジェットノズルはFCRのように下流側を切り欠いて半円形にした。 切り欠き始める高さは短いノーマルのノズルの高さに設定。 この改造により劇的(ウソです)にレスポンスが向上し非常に乗りやすくなる。

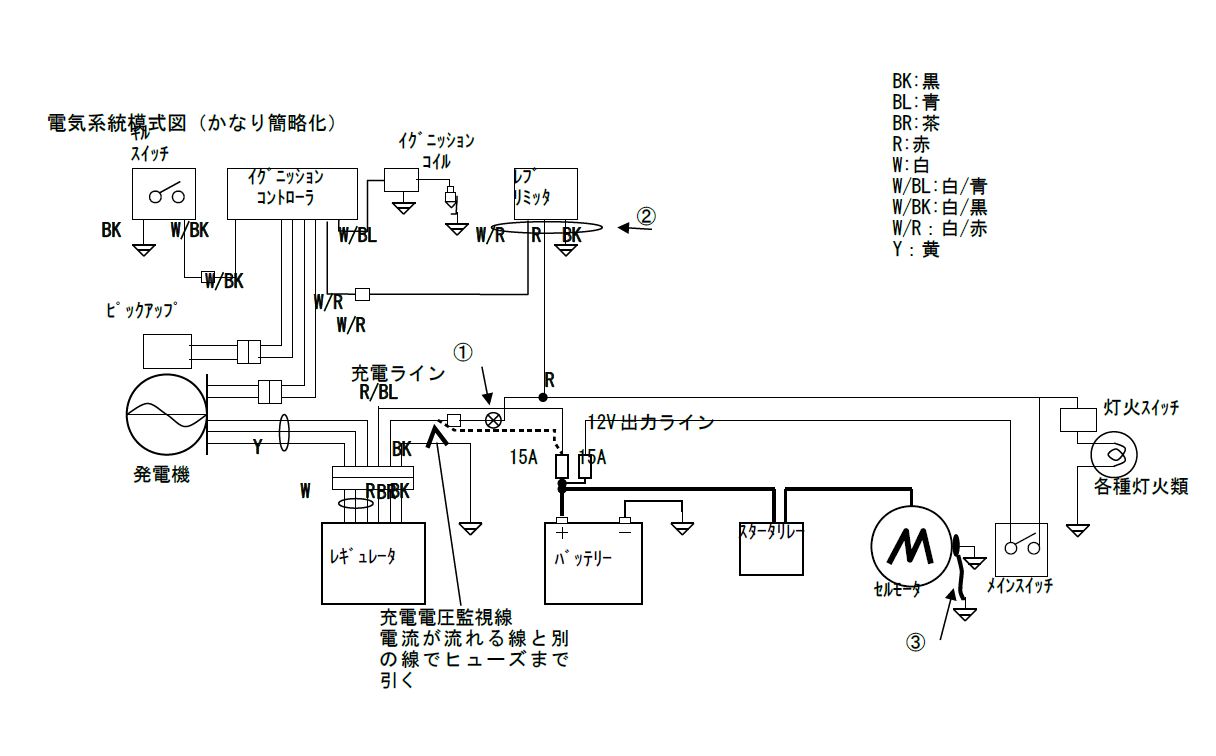

サトゥルノの電気系統は、はっきり言って貧弱であり、どうしようもない部分である。 最たるものはレギュレータの電圧監視である。

レギュレータ回路ではその出力はバッテリーに接続されており、 また、車体の電気負荷はバッテリーからメインスイッチを経由して各種灯火・部品に分配されている。 セルモーターは負荷電流が大きいためメインスイッチとは別系統である。 このレギュレータは充電電圧監視を行う入力があり、ある電圧以上になった場合にレギュレータ出力を停止する機能を持っている。

サトゥルノの充電回路の問題は、充電電圧監視線が負荷側にあり、配線の電圧降下分がバッテリー充電電圧に余計にかかるようになっている。 配線の電圧降下が無視できるくらいのものであれば問題は生じないが、実際は無視できないほど大きい(数字は失念)。 何らかの対策を講じていない場合、バッテリー過充電・死亡というパターンとなることが多い。(実際多かった)

充電電圧監視線の接続位置を、負荷側からバッテリー入力側に変更し、バッテリーにかかる電圧を下げるようにするのが本改造である。 レギュレータの充電電圧監視線(茶色)をハーネスとは別の線を追加してバッテリーのヒューズのところで接続する。

かなり前にバイク屋さんからもらったもので、内容は公知の情報で調べれば誰でも入手可能である。

visco_fork_oil.pdf

| 戻る | 機関編へ | シャーシ編へ | 野望編へ | エキゾースト編へ | TOPへ |