ジレラ サトゥルノの改造

1990年に購入したジレラサトゥルノ I.O.M.350 TT1(ボルドー色)はいろいろな事について教えてくれた。

購入から10年以上経ち、くたびれてきたためエンジン・車体に手を入れて楽しくやろうじゃないか!ということで いろいろな改造を始める事になった。

*内容は淡々と書くためにできるだけ「である」調としました。気を悪くしないで下さい。

尚、本人は偉そうに書いておりますが、結構思い違いがあります。内容の誤り等がありましたら遠慮なく指摘してください。

改造データベース作成

エンジンチューニング開始 ----> #1エンジンまとめに移動(内容一緒・見せ方変更)

クランクバランス

バルブタイミングによる出力特性の変化

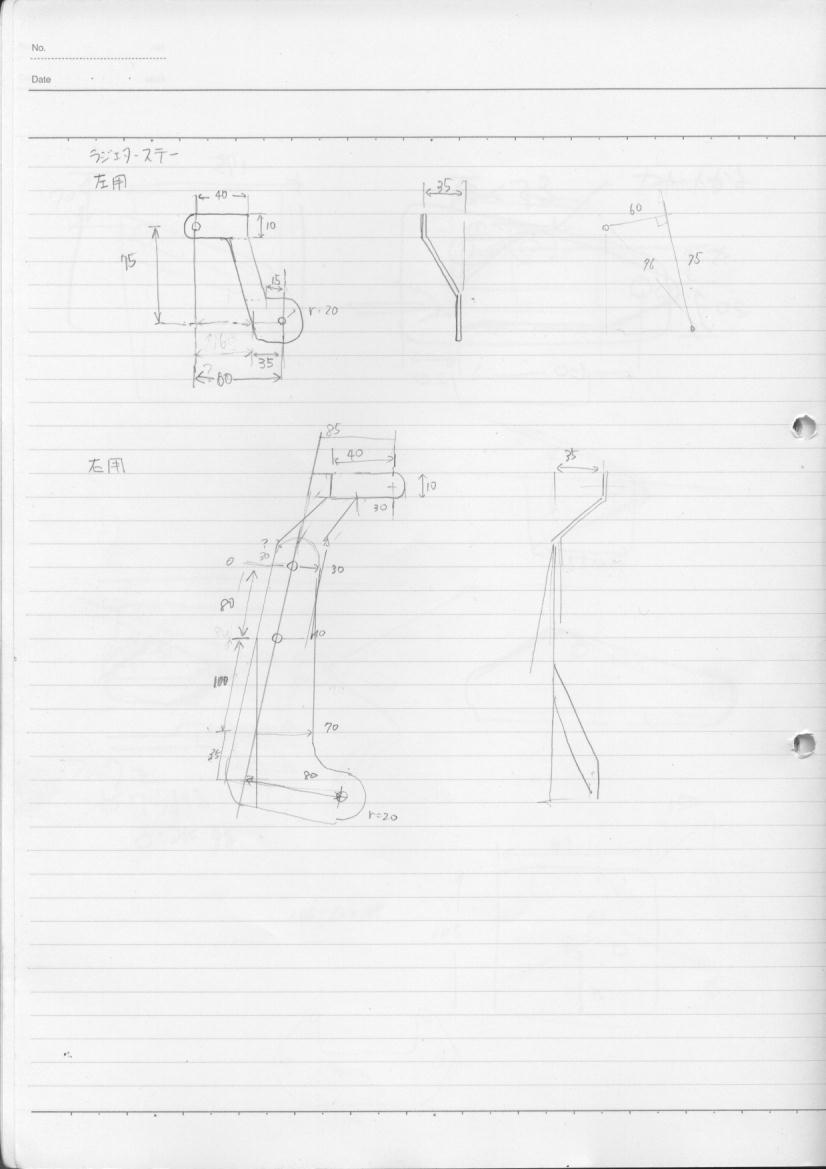

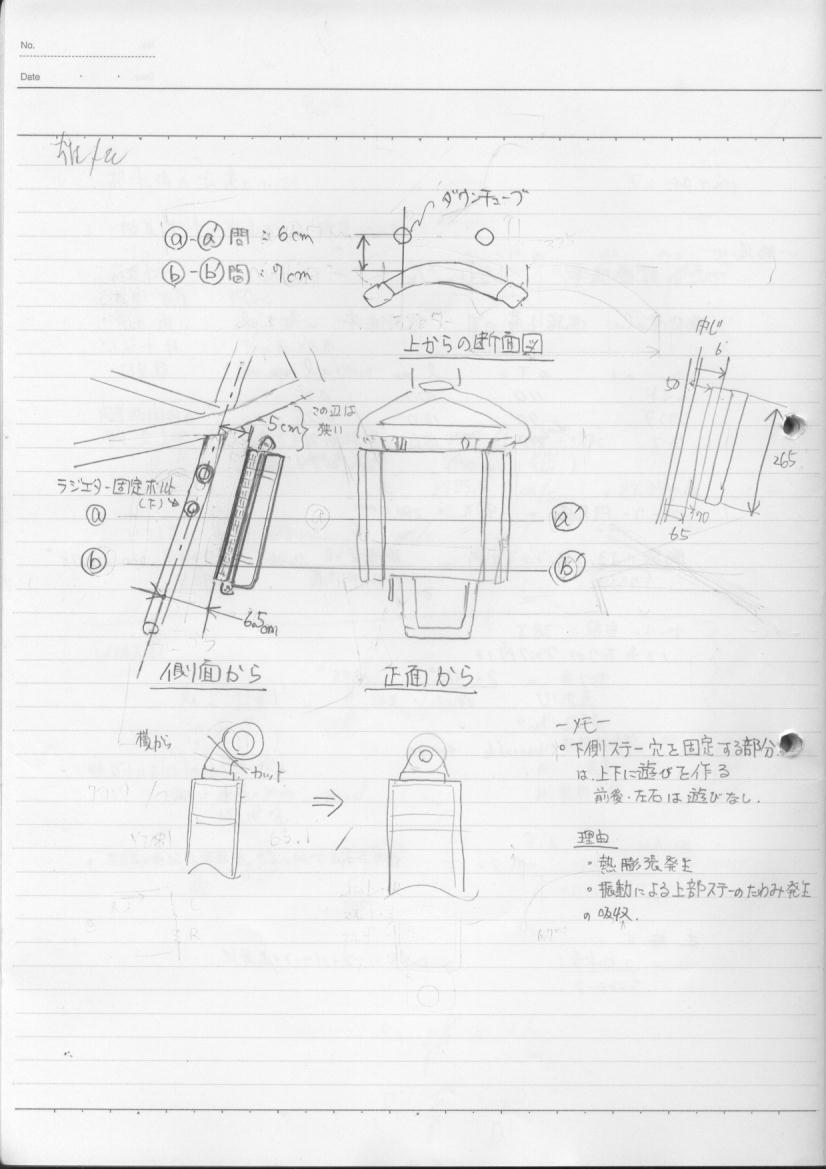

ラウンドラジエターに変更(RS125用)

オイルクーラ新設

電動ポンプ追加

A/Fメータ追加

クロースミッション

セルモータ、ワンウェイクラッチ、マスダンパの取り外し

#3エンジンの改造 :野望編からリンクの移動

フローベンチによるポート形状の決定 野望編から移動

焼きついたキャレロコンロッド入手 野望編から移動

クラッチプレート 野望編から移動

デロルトキャブのファンネル 野望編から移動

| 戻る | シャーシ編へ | 調整その他編へ | 野望編へ | エキゾースト編へ |

これは Gilera Saturno TT-fan や Gilera Saturno BBS などで書き込みのあった情報をまとめてみました。 IE5以上なら読めるかも。Operaでは読めません。

IE以外でも読めるようにしました(Firefoxでは確認しています)

改造データベース(非IE)

よくサトゥルノのギヤの入りが悪くなるという書き込みを見る。 実際に自分も経験しているが安いオイルのときほどひどい感じがした。 (高いオイルでも1,000km持たない銘柄もあるが・・・・)

油温計をつけて温度を監視していると、気温20℃で5000rpm以上以上で走っているとオイルフィルタ出口の油温は90℃ (ハイコンプ仕様のため)、通常仕様の場合はマナチェロさんのレポートでオイルパンの油温は65℃くらいであったという。

真夏で外気温度が40℃を越え、渋滞に嵌る場合、このままいくと油温は110℃を超えてしまうだろう。

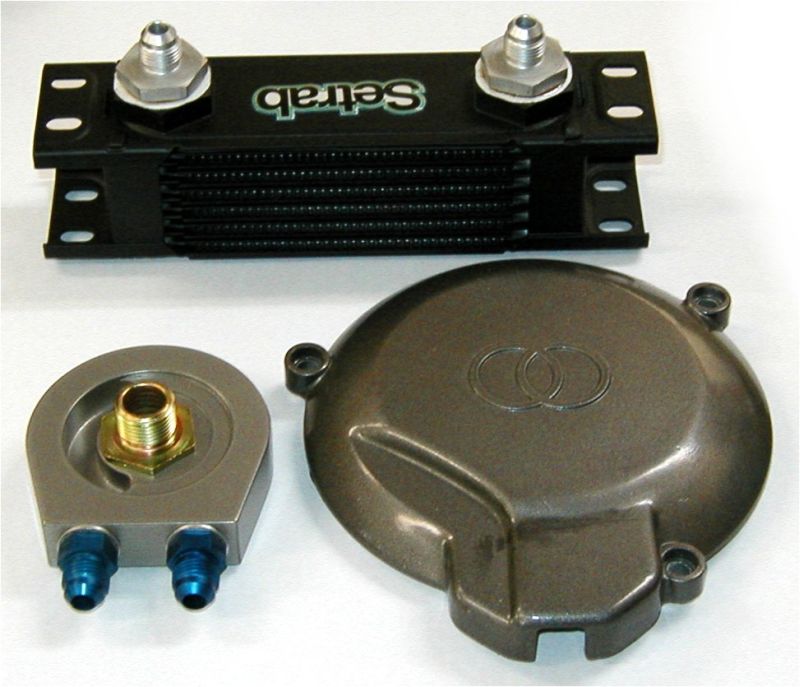

オイルブロックの設計・製作は2002年3月に Works Izumi さんに依頼してあった。

このブロックとセトラブのコア幅159mm、全幅210mm×7段のクーラでどのくらい冷えるのか確認してみることにした。 クーラ取り付けにはL型アルミアングルに穴あけ軽量加工したものと、 ハンドルミラー取り付けステ−の内径を26mmまで拡大したものを使用した。

ホースはこの中でも一番高い部品である。狭い部分なので鉄製のフィッティングでは入りきらず仕方なく 両端アルミのフィッティングにした。ホースはアールズよりもクシゲプロダクトで扱っているプロゴールドが 内径、曲げやすさからお勧めである。私は実物を見るまで大したことはないだろうと思っていたが差は一目瞭然だった。

使用した部品

| オイルブロック(WorksIzumi製) | 15,000円 |

| セトラブの159mm7段のクーラ | 10,000円 |

| #6ゴムホース(50cm) | 1,500円 |

| #6フィッティング | 20,000円 |

| ホンダ純正部品 | 防振ゴム:19051-KA3-830 2個 |

| カラー :19052-KA3-830 2個 |

冷却性能だが、クーラが無い時よりも10℃程度温度が下がっていた。これなら何とか使えるだろう。 ノーマルのエキパイならもう少し大きいクーラが使えるので更に温度を下げられると思われる。 冬場は風が当たらないように覆いをつけておけばいいだろう。

取り付け後真夏の渋滞にハマってピクリとも動けない状況に遭遇した。テストがてらハマったままで温度をモニタしていると、 油温は110℃以上になっていた。 クランクメタルでの温度は瞬間的に150℃は越えているだろう。さすがのモチュールでもこの温度では 充分に潤滑できないらしくギヤの入りが悪くなっていた。

オイルクーラのフィッティングの上下については、上側でなければという人と下側でも構わないという人がいるが、 私は上側派である。

サトゥルノに限ってはウェットサンプかつオイルタンクとなり得る大型カートリッジフィルタも装備しているの でそんなに神経質にならなくてもいい。 しかし、ドライサンプ、また直接ホースをエンジンに戻している場合、オイルクーラをエンジンよりも高い場所につけ 下側フィッティングだったらオイルの中に混じっているエアがクーラーの中に集まり(オイルがエンジン内に落ちて) クーラの中は空っぽである。

エンジン始動後クーラにオイルが回る数十秒の間エンジンは無潤滑で回らなければならないと考えたらどうだろうか。 また、そんな知識のない人が見様見真似でオイルクーラを付けたらどうだろうか。 私は外につける部品は可能な限り理屈に合った取り付け方をしたいと思っている。

*これは下側フィッティングで取り付けている人を非難しているわけではありません。 上で書いたことをわかっててエンジンを扱っているのであれば問題はないと思います。

ウォーターポンプは本当に機能しているのか?ラジエター容量は充分だったか?

そんな疑問をもったのは間瀬耐久でエンジンをブローさせてしまった時だった。 練習走行時ライダー交換でピットに戻ってきてリザーバタンクの空気抜き穴から盛大に吹き出る沸騰した冷却水を見たとき、 しまった!と思った。もともと冷却能力が不足気味なのは知っていたが走行風で(多分)冷却されるだろうと思って ラウンドラジエターを準備していなかったのだ。

これは明らかな事前の判断ミスだ。それにしてもあの噴出し方はスゴかった。熱湯モードの瞬間湯沸し機のようだった。

その後ウォーターポンプの流量を確認するために自分のバイクのサーモスタットを外してエンジンを回してみたが、 どんなに回転を上げても圧力を感じるような流れにはならなかった。

そこで 武川の電動ポンプ(pdf) (通販で10,000円以下)を購入して装着してみた。スイッチON/OFFさせ上と同じ事をしてみると、 OFFではやはり流れを感じないが、ONではかなりの圧力と流れを感じた。 ラジエターキャップを外していたら溢れてしまう位だった。

使用する電流は12V1.5A位で走っている分には負担にならないと思われる。 サーモスタットスイッチがあれば必要なときだけ通電できるだろう。

沸騰温度に近いときはポンプが回っていたほうが熱溜まりの温度を下げられるので安心な気がする。 丁度、風呂釜がボコボコ音を立てているときに吸水口に水を回してやると収まるのと同じように。

ポンプは武川以外にも EWP (日本代理店は NICOLE RACING JAPAN )がある。こちらは高信頼性が謳いで価格もそれ相応のものだと思われる。

一般人のキャブセッティングには勘が頼りであり、きちんとしたセッティングをするためには多大な時間を要する。 生憎そんなに余剰な時間を持ち合わせていないのでA/Fメータを搭載しさっさとセッティングすることにした。 機材はYahooオークションで落札した A/Fメータ である。

TT-fanのサトゥルノ好きさんの間瀬耐久で初テストを行い一応の成果があった。

間瀬のレース結果詳細は サトゥルノ好きさんの間瀬レポート を読んでください。

結果を出せなかった原因は私の準備不足と判断ミスだった。

11月現在、キャブセッティングは完了したので取り外したいのだが、メクラボルト(M18-P1.5)が入手できないでいるため センサを取り付けたままである。乗るたびにセンサの寿命を削っている状態だ。何とかしたい。

2003.11.9追記

A/Fメータによるセッティングは非常に簡便であるが、センサの応答が遅いため瞬間的な変化は読み取ることができない。

その部分はテストする人間の感性に頼らざるを得ないのだ。

2003.11.23 追記

リニア出力のセンサを使ったA/F計を購入した。

それで計測してみると、薄めの結果となった。上のA/Fメータの取説のA/F値が間違っていたようだ。 (計測結果はリンクのサイトの表示例に近い)

今(11/23)現在、アイドリングで14.2,通常走行時で13.5付近,加速ポンプ動作時で最高12.3くらいである。 他のバイクより排ガスが臭わないので薄いなと思っていたが、数字で出てくると妙に納得してしまう。

もう少し寒くなったら僅かに濃くしようと思うが、ほとんど乗らないだろうからそのままかもしれない。

それから、センサを取り外してメクラボルトを取り付けた。

このA/F計はセンサが高いので詰めの最後で使うことにしよう。

2002年の春にハイカムとクロースミッションを探しにweb上を放浪していた。どこにもない。

ドイツのGILERACLUBのBBSに、 何処かにありませんか、と書き込んだところ、カムはGWレーシング、 ミッションはオランダのJeroen Baack氏を紹介された。 後にドイツのOliver Hirshoff氏から自分も作るので興味があったら連絡してくれとメールが来た。

機能と価格はBaack氏の場合、5速ギヤのみで340EUR、Hirshoff氏は1〜5速全てクロースだがキックは使えない仕様で 980EURだった。

昔のヤマハオートセンタが売りに出していたクロースミッションは175,000円だったからHirshoff氏の ミッションキットは破格である。 以前からクロースミッションがないか探していた けんさん と一緒に購入することにした。

各ギヤはやや小ぶりでシャフトとの間にはニードルベアリングが挿入され抵抗が減少するようにしてある。 ワッシャはややきつ目にセットされていた。 少し削って軽く動くようにすれば済むところだったが当分公道仕様のため、気にせずにそのまま組み込んだ。

後になって判ったが、2速ギヤ(一番左端)を固定するスナップリングの嵌合が少し甘く、雑なシフトアップを したら外れてしまった。シャフト溝に嵌るスナップリングを挿入して解決した。

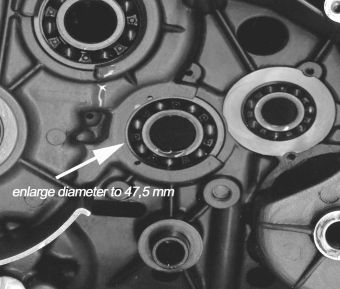

組み込みにはクランクケースを一部加工する必要があった。 クラッチ側のシャフトを支えるベアリングのストッパ部分を削るだけで、道具とやる気があれば難易度は高くない。

ミッション全体(前後逆) |

加工する部分(by Oliver Hirschoff) |

乗った感想は、非常にスムーズなシフトアップが可能で、まるで2stレプリカマシンに乗っているような感じ。 トルク変動を利用してクラッチ無しでのシフトアップ/ダウンも可能だ。(あまりやらないですが)

ただ、1速が非常に高く、ノーマルの2速に近い感じで気をつけて発進する必要がる。このときの5速は5,000rpmで100km/hである。 これ以上ロングに振ると350ccでは発進が厭になる恐れがある。

Hirshoff氏は非常に親切な方でよくメールを送ってくる。彼のサトゥルノはかなり過激な仕様なようで580ccで 最高速は220km/hを越えるらしい。 また、彼の送ってきたビデオ( とCD)を見ると彼の地ではレベルを問わずモータースポーツを楽しんでいるように見えた。

セルモータ、ワンウェイクラッチ、マスダンパの取り外し 1998−2002 組み込み

サトゥルノの軽快さを損ねているパーツのうちの特に重い二つ、セルモータとバッテリーを取り外すことができたら なんと気分のいいことだろうか。

・・・・と当時思いついたので、早速パーツリストからセルなし版エンジンの部品である、 フタ(品番:321933)を注文した。当時はまだ在庫があったのだ。

取り外しはロータを外し、左のエンジンカバーを外して行う。ここは紙パッキンが付いているが構わず剥がす。

バランサ軸の端にセルとクランクを繋ぐワンウェイクラッチが入っている。これは不要なのでギヤとともに取り払う。 合わせてバランサ軸に振動低減のためにマスダンパが付いているがこれも取り払う。 速く回る部分はなるべく軽くするためだ。

ケースと左カバーの端面をオイルストーンで擦ってパッキンかすを取り除いたあと脱脂して 液体パッキンを均等に塗って組み付ける。

液体パッキンは好みがあるので何ともいえないが、私はホンダのシルバーシールダー(だっけかな)を使っている。 即乾燥性で乾燥すれば薄いフィルム状のゴムになるため作業がしやすいのだ。でもチューブがでかい。

セル関連部品一式を取り外したあとのエンジンは軽く回るような感じがした。不要な錘がないのでキックでの始動性も悪くない。 しかし気分の問題かもしれない。

バッテリーはバッテリーレスキットを使用したが、ライトが切れやすいため原付用の小型バッテリを搭載すると いいようだ。(カルロさん情報)

重量物がなくなった結果、軽快感は飛躍的にアップした。

今の#1エンジンではセル、ワンウェイクラッチの一式復活している。クロースミッションがキック対応ではないためだ。

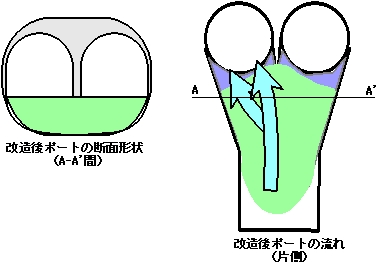

形状決定にあたっては以下の制限を適用した。

・ポートのの拡大は最小限度の形状修正に留める。

・ポートのスロート径はバルブ径の85〜90%にする(φ25mm程度)

・Bポート形状とする。(チョーク部のポート高さはバルブ径の70%)

−結果−

図のような形状にすることで最良の流量を得ることが出来た。

図では下から上へ向かって空気が流れ、分岐の隔壁で2方向に分かれる。

詳細は書かないが、これ以外の平面形状ではフロー値の向上は小さかった。

ポート内の流速を観測したところ、図の形状の場合はポートの左右方向の広い範囲でほぼ一定の流速だったが、 他の形状ではポートの特定の場所で流速が上昇していた。 このことから他の形状では速度上昇による損失が増え流量は増加しにくかったと考えられる。

肉盛り部(図中緑色部)が扇形になったことでポート端部の流量が増え全体の流量が底上げされているようだ。

このポートは単純に流速を増加させているのではなく、 B形状によりバルブに対するポート入射角を小さくポート入射高さを確保すること、 扇形の平面形状によりポート内の流速分布をより平均化すること でポート流量を増加していると言えるだろう。

今回は定常圧力でのポートの流量(片方向のみ)を観測し、設定した条件下で最良の流量特性をもつ ポート形状がわかった。実際のエンジンでは過渡的な圧力下で流入量の多いポート形状とする必要があり、 今後その方向での検討を進める必要があるだろう。

本形状をもとに#3エンジンや#2エンジンのポートを加工するつもりである。

今回の実験でわかったこと

・内径がデカけりゃ良い・エライってものではない。

・大事なのは形状だ。(ポート形状が変化する部分の流速を平均化するような形状)

無いと思うけど、メーカの方は真似っ子しないでね。

キャレロコンロッドのような軽量・高強度のコンロッドを焼きつかせた原因は一体何なのか。 その原因をはっきりさせることによってエンジンの弱点をカバーするようなエンジンチューニングが 可能になるのではないか、と考えたのです。

原因がエンジン自体のよるものか、取り扱いの不注意、組み付け方のまずさなのかわかりませんが、 たとえ人為的なミスだとしても、同じような事をしないために原因をはっきりとさせることが 必要だと考えています。

私はエンジンの専門家ではないのですが、わかる範囲で原因を考えたいと思います。

−状況−

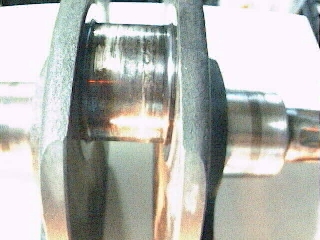

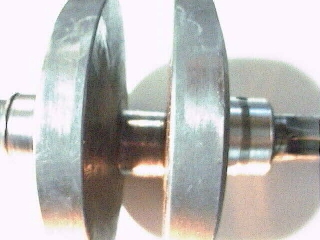

・500cc用クランクに装着されたキャレロコンロッドがコンロッドメタル流れにより焼きついていた。

・コンロッドメタルは左横から見て

9時方向は上側メタルがずれて食い込み(fig1)、

1時〜2時方向で完全に焼失(fig2)、

10時〜12時方向のメタルは1時でメタルが切れたことで9時方向(左回転)に向かって移動(fig2)

3時〜8時まではベースのみ残りアルミ消失(fig3)、

3時方向からのメタル(アルミ)が流れて回っている(fig4)、

という状況となっていた。

・コンロッド大端部は焼けており紫色に変色していた。

・コンロッド大端部の内径変化(クローズイン発生有無)は未確認。

→大端部が拡がってしまっていて計測不能

・クランクの傷はウェブ底面に何かと擦れた跡(銀色)が残っていた。(fig6)

手元にあるピストン(500純正、580ボアアップ)のピン下寸法とも異なる幅だった。

メタル無し時でも手持ちピストンでは接触無し。500純正のほうがクリアランスは少ない。(0.5mm程度)

・クランク軸部はクランクピンを上(12時)にして左から見て、

3時〜9時方向が明らかに磨耗している。(0.15mm)

・使用したピストン、排気量、冷却系は不明

・鈴鹿のレースで焼きついたらしい。

|

|

| fig1 コンロッド 9時方向 |

fig2 コンロッド12時方向 |

|

|

| fig3 コンロッド 6時方向 |

fig4 コンロッド 3時方向 |

|

|

| fig5 クランク12時上部 |

fig6 クランク 6時ウェブ部 |

----------------------推定の話--------------------------

あくまでも推定の話です。

−直接原因の推定−

・メタル温度の異常な上昇。

−直接原因が発生した原因の推定−

・(ボアアップによる)発熱量増大によりオイルの温度が上昇し粘度が低下することで、クランク軸の下面が偏磨耗していることから通常の使われ方ではなく 爆発圧力の高い状況で連続使用されたと考えられる。 これも通常は偏磨耗しないもので油圧低下によってクランクケース側の軸受けに接触し磨耗したと考えられる。

油圧が必要圧力以下に低下した。

・ピストンのピンホルダ下部がクランクウェブに接触していたことにより、

クランクピン−メタル間クリアランス0状態が生じていた。

(メタル流れによるコンロッド落ち込みで接触した可能性もある)

・上記2つの事象とボアアップによるピストン重量増大、爆発圧力増大で

クランクピンとメタル間にオイルがない時間が多くなり、メタル温度が上昇した。

どうも原因は不可避ではなく、人為的な匂いがします。

------------------------------------------------------

クランクは鉄アレイ代わりに、コンロッドは肩たたきに変身させようかな。

|

|

| フリクションプレート | クラッチプレート |

|

|

| クラッチプレート拡大 プレス抜きのカエリあり(ピンボケ御免) |

|

|

|

| フリクションプレート拡大 メタル入り |

おまけについてきました |

あれれ?クラッチプレートがツルツルだぞ?エンボス加工はどこへ行ったのだろう。(私の思い違いだろうか)

眺めているだけでは面白くないので、クラッチプレートとフリクションプレートのカエリを取ることにした。

私の工具箱の中にはバローベはないが無敵のダイヤファイルがある(ホームセンターで売っている)。 粗目(#180相当)でガシガシ削り、トンガリ部分がなくなるようにした。

セットで交換して切れが変わったらヨシとしようか。

交換また交換 2004.10.18

結論から言うと、新品クラッチプレート、フリクションプレートでもダメで、#1エンジンのクラッチユニットに 入れ替えてOKとなった。

どうもクラッチプレートの表面状態が影響するようだ。 好調の#1エンジンのクラッチプレートの表面はザラザラな感じなのに対し ダメな#3用と新品はツルツルになっている。

オイルに浸しスプリングなしの状態でクラッチバスケット(外側)とドラム(内側)を回してみると #1用は比較的軽く回るのに対し、#3新品は張り付いたように回らない。

何でもツルツルにすれば良いという訳ではないようだ。

当分#1エンジンのクラッチを使用しよう。

|

|

| KIJIMA製汎用ファンネルΦ49mm #102-018 |

FCR用ファンネル |

デロルトのメモ 2004.10.18

パワーフィルタ仕様でデロルトキャブを付けてみて、A/F計をみて軽くセッティングを確認した。

MJ:#135

ニードル:のクリップ位置は一番下+0.5mmワッシャ

加速ポンプ調整:2回戻し

ミクスチャスクリュー:3回くらい戻し

の状態で、全開時のAFは

5000−6500rpm:13.3

6500−7000rpm:12.9

7000−8000rpm:12.5

と回転数が高くなると濃くなっていく。FCRも同じ傾向にあるが、 MJからの燃料供給量がエンジンの燃料要求量よりも多いようだ。

カサブランカのキャブレターの構造と基礎知識 その2 によると、高回転時の燃料供給量を抑えるにはニードルジェットの設定を変える必要があるらしい。

ちょっと検討が必要なようだ。

| 戻る | シャーシ編へ | 調整その他編へ | 野望編へ | エキゾースト編へ | TOP へ |