ジレラ サトゥルノの改造(機関編_#1エンジン主要部分まとめ)

2002年12月から2003年10月までの間に行った#1エンジン(350cc)の改造についてまとめた。

元のエンジンはエンデューロ車「ダコタ」用に設計されたエンジンのヘッド部分をサトゥルノ用に改造したものであり 基本特性は同一である。中間回転数でのピックアップ特性に優れたエンジンであるが、 ロードバイクとして使用するためには、高回転数時のトルク低下や振動の問題を解決する必要があった。

今回の改造では

・熱効率を向上させるためのハイコンプレッションピストンの使用

・ヘッドへの吸排気効率を向上させるための調整式ハイリフトカムの使用

・ヘッドへの吸気抵抗を低減するためのポート加工

・振動による損失低減のためのクランクバランス加工

を行った。

本改造により後輪出力で約4psの出力向上、低・中間回転数時のトルク特性の改善、 走行時の大幅な振動低減を図ることが出来た。

*内容は淡々と書くためにできるだけ「である」調としました。気を悪くしないで下さい。

尚、本人は偉そうに書いておりますが、結構思い違いがあります。内容の誤り等がありましたら遠慮なく指摘してください。

エンジンチューニングの背景

ハイコンプピストン

クランクバランス

バルブタイミングによる出力特性の変化

ポート加工

機関編へ戻る

シャーシ編へGo

その他編へGo

野望編へGo

このエンジンはエンデューロ用マシンと同じカム、バルブを使用しているため、 中間回転数でのピックアップ特性に優れるが、6000rpm以上でトルク特性が低下することによる「頭打ち」が 発生する。加えて圧縮比が9.3と低いこともあって低回転数時の粘りが小さく、 3000rpm以下を使用することが出来ない。

このため、実用の回転数は3500rpm〜5500rpmの2000rpm足らずであり、 ワイドレシオの5速ミッションでは気持ちよく加速することは難しい。

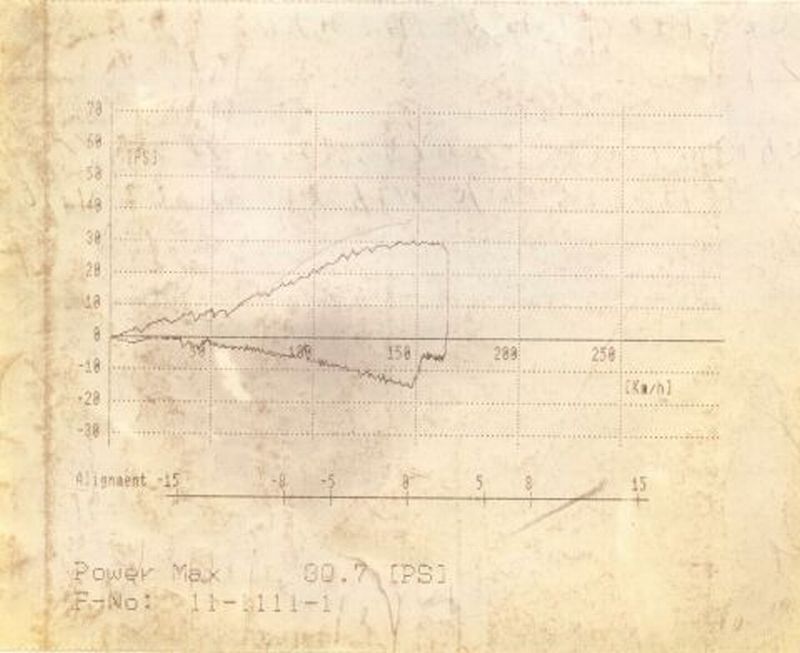

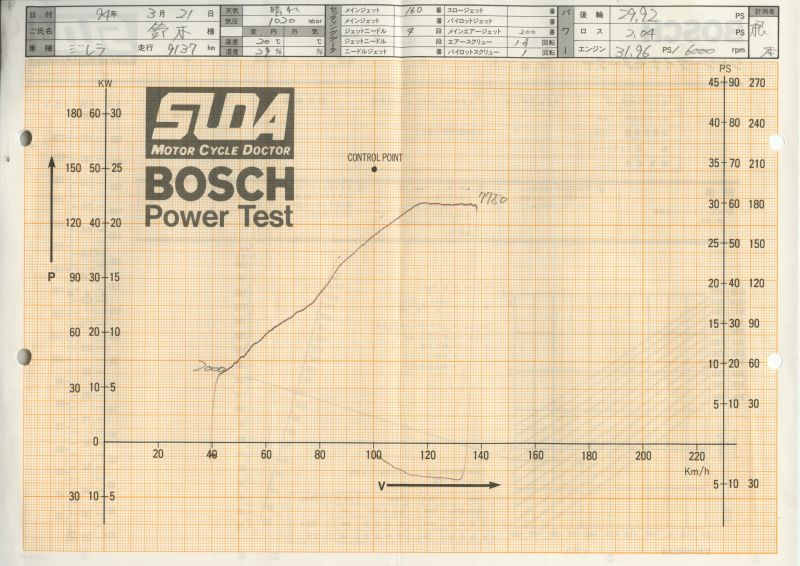

パワー特性は10年近く前に測定したものが残っているので参考にしてほしい。

エンジンを分解してみると、ヘッドの枝分かれ後の吸気ポート径がφ25mmと小さく、ポート内の障害物があること、 ポートの曲がりの下部分とバルブシートリング加工跡の間に庇(ひさし)状の突起が残っており吸気時の抵抗になる と考えられた。

振動については全回転域で発生しており、ハンドルが振動して手が痒くなり、 また、ミラーもほとんど後方を判別することが出来ないほど揺れていた。

以上のことから、今回のエンジン改造には、

・ハイコンプレッションピストンの使用

・調整式ハイリフトカムの使用

・ポート加工

・クランクバランス加工

を行い、出力特性の向上と振動低減を図ることにした。

この80mm径のピストンは内側幅にミスがあり、ピストンピンボスの上側を左右0.5mm程削る必要があった。 有志メンバでこれから組み付けようと思っている方はピストンリング組み付け前に忘れず加工しよう。

尚、500cc用92mm径ピストンはこの部分については問題はなかった。

左:350cc用 右:500cc用 |

量産エンジンで、多くの排気量モデル(350,500,600cc)をもつサトゥルノのエンジンは、クランクウェイトのほか に1次バランサを装備している。 しかし専用のクランク、バランサではなく、大小の2種類のクランクとバランサがあるだけである。 どのモデルでもクランクとピストン、バランサの質量バランスは取れていない。

よって、振動も大きく安っぽい印象を受けたり、車体パーツが脱落したりとデメリットが多い。 高速道でミラーがぶれて後ろが見えないので速度を控えるくらいがメリットくらいなものだ。

これではいけないと思い、振動低減とパワーアップへのささやかな貢献を狙ってクランクバランスを取ることにした。 狙うのはできる限り100%に近いバランス率である。

各パーツの質量を測定、できないものは計算で求めた。測定、計算はNAPRECに依頼した。

2004.2.10 バランサ質量値修正

| パーツ名 | 質量(g) | 備考 |

| (1)ピストン | 292.9 | SOHCハイコンプ |

| (2)ピストンリング | 15.0 | − |

| (3)ピストンピン | 89.9 | サークリップ含む |

| (4)コンロッド小端 | 174.3 | − |

| (5)コンロッド大端 | 379.9 | − |

| (6)バランサ(小) | 238 |

350ccクランク上 実測値 |

| (7)バランサ(大) | 281 |

350ccクランク上 実測値 |

クランクバランス率を100%にするためには以下の式のようにしなければならない。

クランクウェイト質量=1/2×往復部分質量((1)+(2)+(3)+(4))+ コンロッド大端部分質量((5))= 666 g

バランサ質量=1/2×往復部分質量((1)+(2)+(3)+(4)) = 286 gクランクとバランサが横一線に配置してあればこの式でいいのだが、実際はバランサが斜め上についている。 クランク軸とクラッチ軸を中心とした振動が生じるが計算が面倒という理由で無視した。(かなりいい加減)

バランサの質量がどちらもズレているが、加工しにくいため目をつぶって500cc用バランサを使用した。

クランクの加工はNAPRECに依頼した。ドリル穴数の違いから鍛造しっぱなしのクランクはウェイト角度がずれていた事が 判明した。

組み込み後の振動は6割減といった感じだろうか。少しアンバランス分が残っているので1次振動がまだ残っている。 2次振動は今まで感じ取れなかったが感じ取れるようになってきたことに驚いた。

ミラーの振動はかなり抑えられ、後続車の判別できるようになった。がナンバーまでは読み取れない。 またハンドルに生じる振動も激減し、アルミハンドル(バーエンドウェイトなし)でも手が痺れない。

今回のクランクバランスの変更は成功だったといえるだろう。

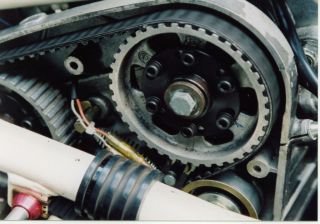

これとNAPRECで製作してもらった可変タイミングプーリー(加工代1個:18,000円)を組み合わせ、出力を測定した。

可変タイミングプーリー |

タイミングによる変化

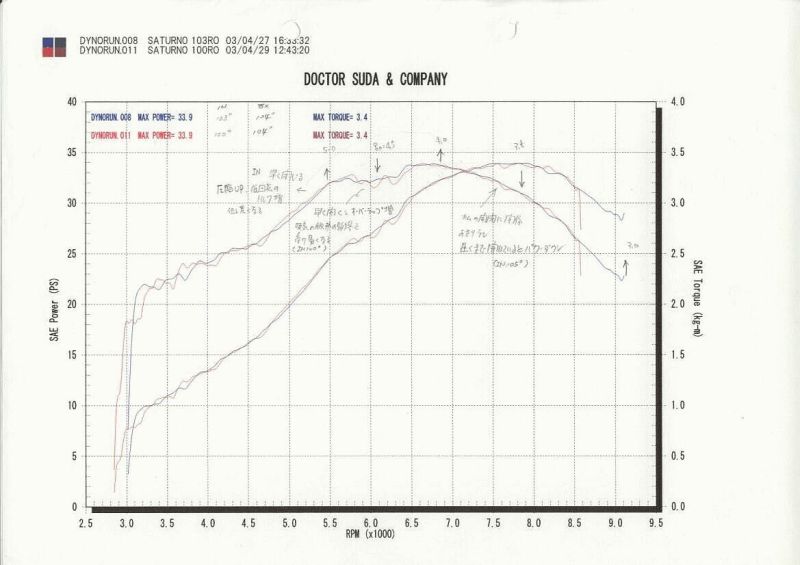

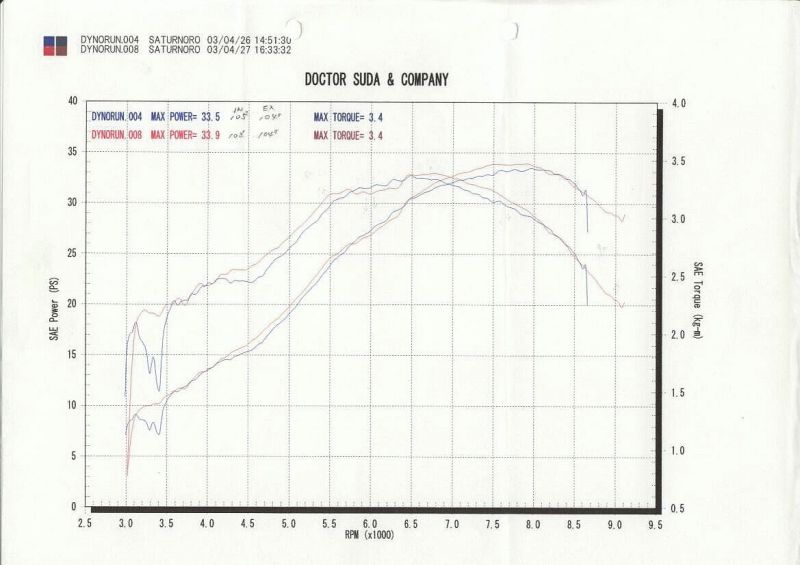

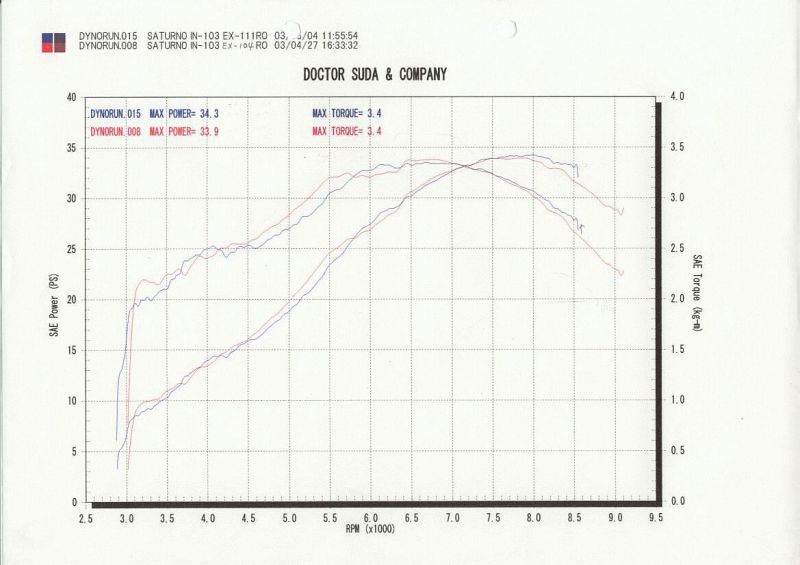

現在のバルブタイミングに至るまでにIN/EXのバルブタイミングを数回変更してパワー特性を確認した。 最終的に低回転でのトルクをなるべく損なわずに高回転の伸びが得られるタイミング(IN103 EX111) に決定した。

決定に当たっては、最初にIN側のタイミングを変更してどのような傾向かダイナモテストと実走行で確認し、 程よいタイミングを決めた後、次にEX側のタイミングを変更し同様にダイナモテストと実走行で確認した。

タイミング変化に対する感度はIN側が高く、EX側は低い。IN側を進めると圧縮が上がって振動が増え回転も重く、 またEX側は変化させても大きな違いを感じられなかった。

グラフを最大リフト角で並べて比較できるようにした。

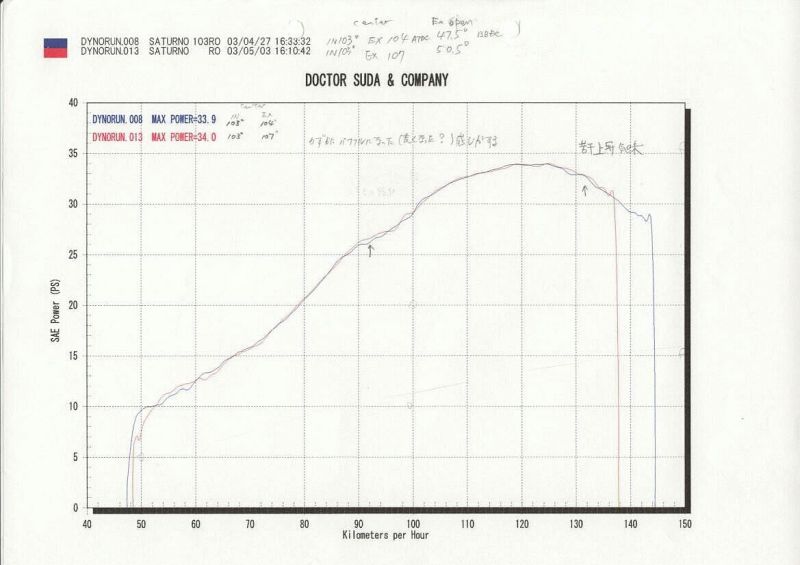

graph1:IN100 EX104 ,IN103 EX104

graph2:IN105 EX104 ,IN103 EX104

graph3:IN103 EX107 ,IN103 EX104

graph4:IN103 EX111 ,IN103 EX104

suffix is the maximum lift angle.

各条件でのキャブのセッティングは変更しなかったため、条件によってはパワーダウンしている部分があるかもしれない。

グラフのトルクカーブを見ると、IN側のタイミングが早まる(数字が小さくなる)と低回転のトルクが上昇すると共に 6000rpm付近の揺らぎが増えているのがわかる。 これはそれぞれ実効圧縮比が上がることによるトルク増加と、バルブオーバーラップの増加による脈動効果の影響が 出ていると考えられる。

脈動効果は吸気管の共鳴を利用した過給効果である。IN側バルブが開き始める時のポート圧力が回転数によって 上がったり、下がったりする。 オーバーラップが大きくなるとポート圧力が下がった時にシリンダ内にある燃焼ガスがIN側に逆流して新しい混合気を 吸い込みにくくなる。ポート圧力が上昇した場合はEX側への吸出しで新しい混合気が勢いよく吸い込まれる。

過度のバルブオーバーラップはトルクの山谷を発生させ扱いにくいエンジンとなる可能性がある。 (雑誌で書かれるようなオーバーラップ信仰は捨てたほうが良い。)

IN側を遅らせるとトップエンドでパワーが上昇しているようであるが低中回転域ではトルクが減少している。 もしかすると少し薄かったのかもしれない。

また、EX側のタイミングが早まる(数字が大きくなる)とトルクの立ち上がり回転数が高回転へずれていく。 ピストンが下死点になる前にEXバルブを開いているからで、低回転では燃焼の圧力が途中で逃げるのでトルクが痩せ、 逆に高回転では早く抜けるので新しい混合気をより多く吸うことができトルクの落ち込みが緩和される。 低回転でのトルクの痩せ方は高回転の増加よりも大きい。

これらのことから、ピークパワーを求めると低回転でのトルクが大幅に減少するため非常に乗りにくい特性となることは 自明である。 ストリートではやや低回転寄りでトルク変動が少なくほどほどに伸びるエンジンが安心して乗れるのではないだろうか。

私のとりあえずの答えはIN103°EX111°で、IN103〜105°EX107〜111°付近に最適な解あると思われる。

他機種との比較

既存他機種のバルブタイミングと比較を行った。

着目点は吸気側:閉弁、排気側:開弁で、目指している特性が明確になる。

| バイク名 | Intakeタイミング | Exhaustタイミング | 備考 | ||

| open(BTDC)° | close(ABDC)° | open(BBDC)° | close(ATDC)° | ||

| サトゥルノ | 14 | 37 | 36 | 6 | 1mm lift(実測) ストリート・普段の足 |

| CB400SS | 5 | 35 | 35 | 5 | 多分1mm lift ストリート・昔のオフ車風 |

| VTR1000F | 15 | 45 | 50 | 10 | 多分1mm lift ストリート・スーパースポーツ |

| CRF450R | 15 | 50 | 55 | 15 | 多分1mm lift オフロード・レーサー |

| Tornado LV1 IN103 EX111 |

27 | 43 | 55 | 17 | 1mm lift(実測) ストリート・なんとかスポーツ?? |

私のエンジンのバルブタイミングはかなり開いているが思ったほどパワーが出ていない。 原因の一つとしてバルブ径が小さめであることがあげられる。

また、ベルト駆動によるタイミングのずれが存在していると考えられる。エンジンシミュレータ ( PerformanceTrend EngineAnalizer+ v3、 DynoSim Advanced Engine Simulation Version 4.10) の両方のカム角度によるパワー特性解析結果からも(4〜8°)のずれが生じている結果が出ている。

参考情報

エンジンの特性解析については JFRMC の ホンダの二輪レース用機関の出力特性−機関諸元の選定− が詳しく解説している。

これを参考にしてパラメータを入れてExcelで計算し、脈動効果の影響する回転数とIN=100°のトルク変動回転数とを 照らし合わせてみると非常によく一致していた。

脈動効果は明確なトルクの山谷を発生させ有効に使えるパワーバンドが狭くなる。 多段ミッションであれば特定の回転域のみ使用することができるが、ワイドな5段のミッションで走ることを考えると 脈動効果の利用は考え直さなくてはならない。

脈動効果よりも変化が穏やかな慣性過給に重点を置いたほうがよさそうである。視覚的に理解しやすいサイトは MECWARE の エンジン性能シミュレーションソフトによる解析例 あたりだろうか。

ポート修正については主にIN側の加工で、ガスが綺麗に流れるようにイメージしてポート加工を行った。

キャブインシュレータとエンジン側入り口との間:段差取り

燃焼室入り口のポート:下面の庇状出っ張りを削除、燃焼室から一定の円の半径でうまく繋がる様に加工

ポート仕切り:少し薄く加工

ポート全体:急な断面積変化が少なくなるように加工

ポート径についてはバルブが純正のままなので拡大していない。(IN25mm、EX23mm程度) 拡大はまた次のエンジンで行う予定である。

本改造により問題となったところは、

・水温の上昇

・油温の上昇

である。 対策にはラウンドラジエターの装着ならびにオイルクーラの装着を行い温度の上昇を抑えた。

今回の#1エンジンの改造では

・熱効率を向上させるためのハイコンプレッションピストンの使用

・ヘッドへの給排気効率を向上させるための調整式ハイリフトカムの使用

・ヘッドへの吸気抵抗を低減するためのポート加工

・振動による損失低減のためのクランクバランス加工

を行った。

本改造により後輪出力で約4psの出力向上、低・中間回転数時のトルク特性の改善、 走行時の大幅な振動低減を図ることが出来た。

| 戻る | 機関編 へ | TOP へ | シャーシ編へ | 調整その他編へ | 野望編へ |