ジレラ サトゥルノの改造5

(エキゾースト編)

(エキゾースト編)

*内容は淡々と書くためにできるだけ「である」調としました。気を悪くしないで下さい。

尚、本人は偉そうに書いておりますが、結構思い違いがあります。内容の誤り等がありましたら遠慮なく指摘してください。

● Engineanalyzer Pro(Beta) 2004.1.26

● エアフロー値測定結果(野望編のコピー) 2004.4.24

● エキゾーストのシミュレーション 2004.5.17

- エキゾースト写真 2004.12.25

- パワーチェック 2005.7.17

● エキゾーストのシミュレーション その2 2005.7.22

● エキゾーストのシミュレーション その2補足 2005.7.24

| 戻る | 機関編へ | シャーシ編へ | 調整その他編へ | 野望編へ | TOPへ |

Engineanalyzer Pro(Beta) 2004.1.26

エンジン解析ソフトのテストをした。(ただし、β版)出元は PerformanceTrend inc. である。ここはいろいろなソフトを出していて、Engineanalyzerv3もある。(こちらは簡易な計算)

このソフトはエンジンの各要素の(主にヘッドとカム、吸排気)詳細なデータを入力することによって 圧力計算をして出力を求めるものである。計算の根拠は実際のエンジンの特性から求めたものであるらしい。

試しに#1エンジンとIOMの吸排気系のデータを入力してみた。

計算結果 |

測定結果 |

結果は近いといえば近い。もう少し確認が必要だが、使用期限(14日間)は近い。

キャブの流量値やヘッドの流量値がわからないのでなんともいえないな。

測定圧力:3000[Pa](12.052inch)

測定系の補正係数:0.84

流量表記(Qn):ノルマル表記(測定した流量を0℃、1気圧(101300[Pa])下に置いた場合の体積流量)

流量 (Q):標準時の流量(温度20℃、1気圧(101300[Pa])下に置いた場合の体積流量)

記載の圧力はシミュレーションソフトで使う圧力

| 部品 | 条件 | 流量Qn @12.05inch [CFM] |

流量Q @20.4inch 20℃ [CFM] |

流量Q @25inch 20℃ [CFM] |

備考 |

| FCRφ41 | ファンネル無 | 123.0 | 171.8 | 190.1 | 測定時気温、気圧 24[℃],1013[hPa] |

| ファンネル赤 | 130.9 | 182.8 | 202.4 | ||

| ファンネル青 | 133.8 | 186.8 | 206.8 | ||

| PHF36 | ファンネル無 | 112.3 | 156.8 | 173.6 | |

| ファンネル赤 | 115.6 | 161.4 | 178.7 | ||

| ファンネル青 | 115.6 | 161.4 | 178.7 | ||

| ノーマルマフラー | パイプ部 | 107.7 | 150.4 | 166.5 | 24[℃],1013[hPa] |

| サイレンサー | 47.6 | 66.5 | 73.6 | ||

| TTマフラー (細径) |

パイプ部(片側) | 61.6 | 86.0 | 95.2 | 23[℃],1013[hPa] |

| サイレンサー(片側) | 39 | 54.5 | 60.3 | ||

| 350ccヘッド (ノーマル) |

IN側 | 80.0 | 111.7 | 123.7 | 20[℃],1005[hPa] |

| EX側(片側) | 38.7 | 54.0 | 59.8 | ||

| 350ccヘッド (#3) |

IN側 | 90 | 125.7 | 139.1 | 25[℃],1015[hPa] |

| EX側(片側) | 38.7 | 54.0 | 59.8 |

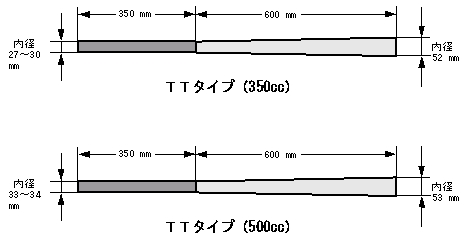

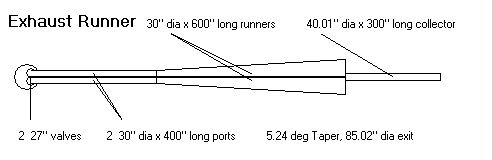

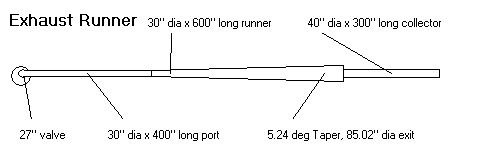

Engineanalyzer Prov3.3を用いてエキゾーストのシミュレーション(の真似事)を行ってみた。

これはお遊びです。

集合タイプと2本出しタイプを作成して比較したが、大差はなく、 2本出しタイプはやや高回転寄りのトルク特性、集合タイプは低回転からトルクが出やすい傾向があった。

その中で2本出し(TTタイプ)の中で最も素性のよさそうなトルク特性のものをピックアップしてみた。

メガホンの後はサイレンサーだが流量のみで形状はモデル化されていない。 実際はサイレンサーも特性に影響するので注意が必要だ。

メガホンの後で集合すると低回転のトルクは薄くなり高回転のみ残る特性となった。

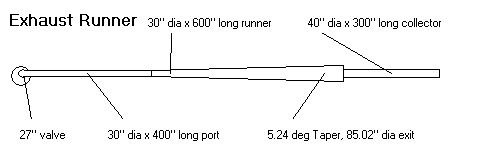

テーパー部の出口径を変更(拡大)することにより中間回転のトルクを補えることがわかった。

350cc用TT改サイレンサー集合版

500cc用TT改サイレンサー集合版

サイレンサーを想定した集合部のの長さは余り影響しないようなので、適当に詰めてもいいだろう。

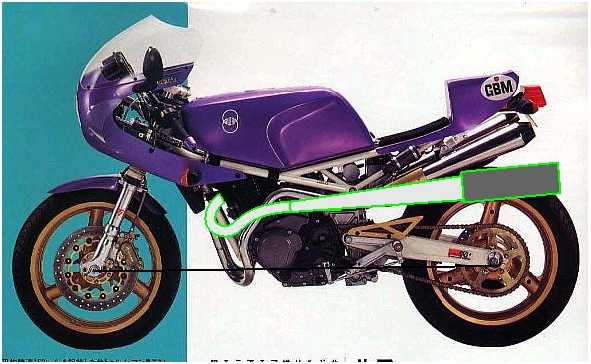

イメージ 2004.9.12

シミュレーションだけでは面白くないので車体に搭載したイメージ図を作成してみた。 サイズは上の図に近くなるようにした。

なんかイマイチしっくりこない。シートレールの角度と合っていないためだろうか。

このくらいかな?

こんな感じになりました。ちょっと短いように思えるので特性に影響の無い範囲で伸ばしていこうと思います。

12/25現在、キャブセッティングは出していませんが、上から下まで薄くなってしまいました。水温上がりまくりです。 これはまずいので、デロルトのミクスチャースクリューを一回転余計に戻し、メインジェットを5番上げました。 本当はニードルジェット(エマルジョンパイプ)も太く(AB262→AB265)したいところですが、春になって セッティングのときに考えることにします。

ちなみに、排気音は純正TTマフラーよりも大きく太目の音がします。。甲高い音ではありません。

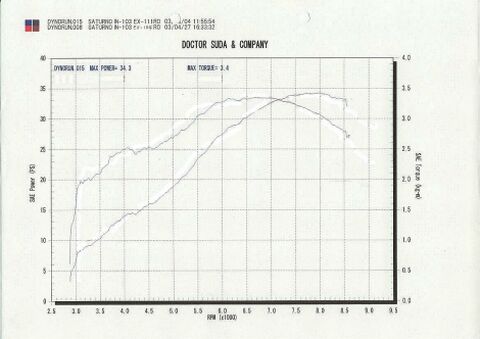

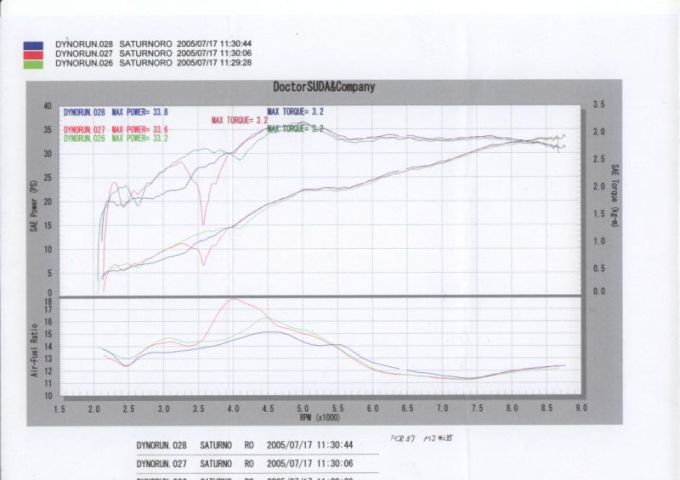

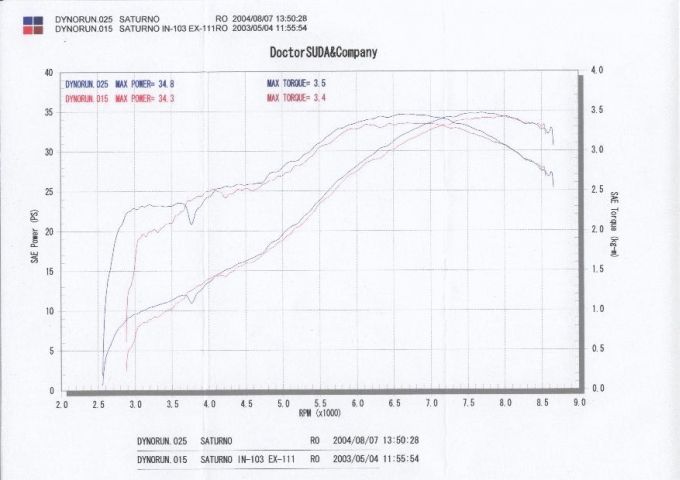

パワーチェック 2005.7.17 内容の順序入れ替え 2005.7.19

エキゾーストを作ってからかなり時間が経過したが、DE耐の準備等忙しく、 キャブのセッティングやパワーチェックをする時間が取れなかった。夏になったので、そろそろやらなければ永久に出来ないと思い、キャブセッティングとパワーチェックを行った。

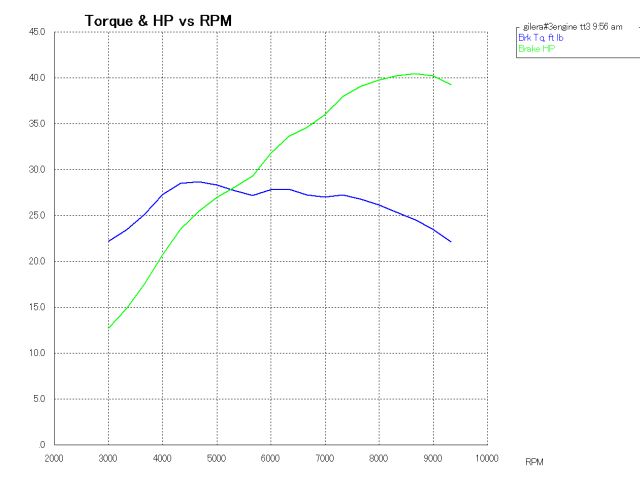

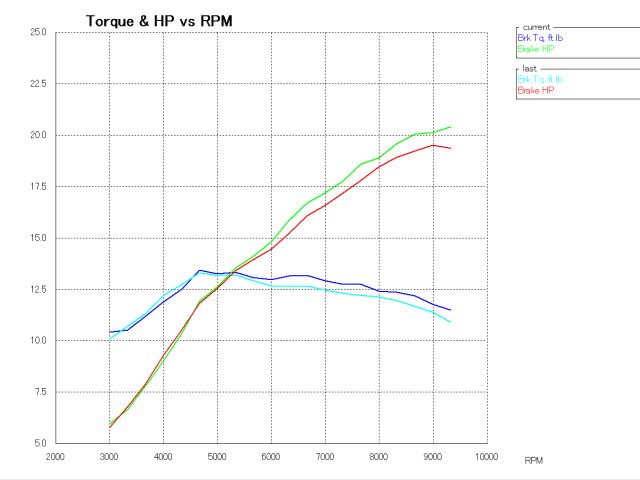

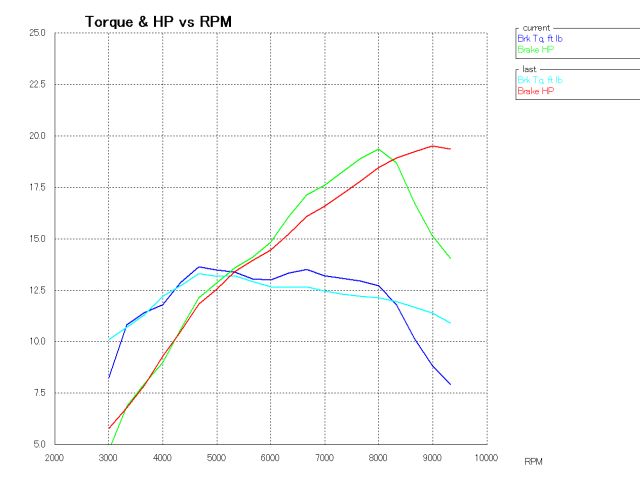

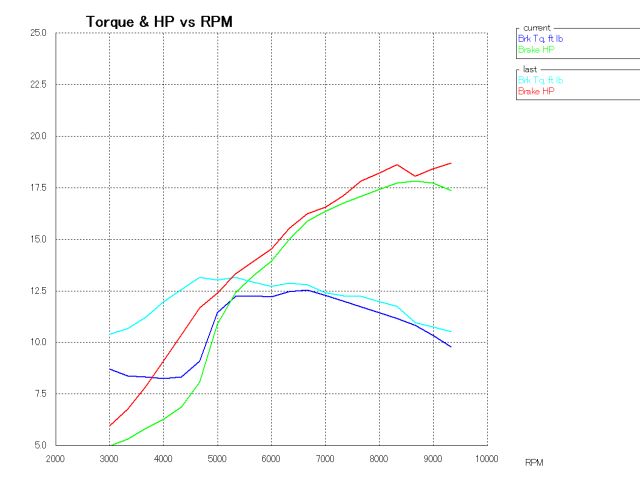

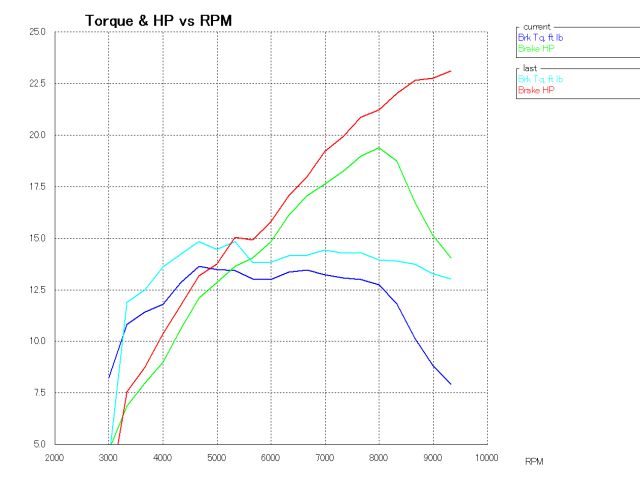

最初に、事前に確認しておいたシミュレーション結果を見てみよう。

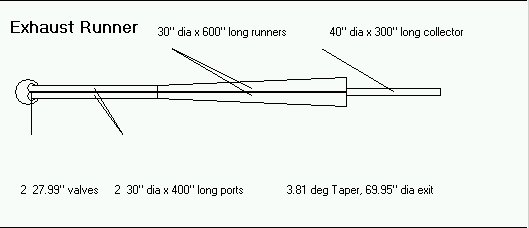

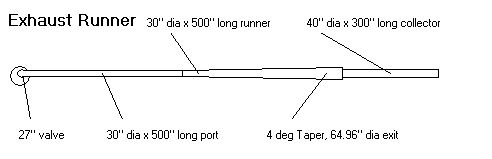

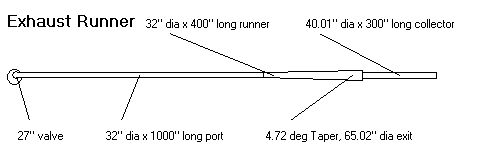

エキゾーストモデル

実際の形状は独立型であるが、メガホン後端部の反射波を積極的に活用する形状のため、メガホン後に集合するモデルとした。

(シミュレータにおけるエキゾーストの設定に限りがあるため、苦肉の策でこのようにしました。 後端部の反射率の設定ができるシミュレータであれば、また違ったモデルになると思います)

後端部の集合有無は、主に5000rpm以下のトルク特性に影響する。 メガホン径が細ければサイレンサー部との段差も少なく、反射波が発生しにくくなり、 低回転の少ないトルク特性となる傾向がある。

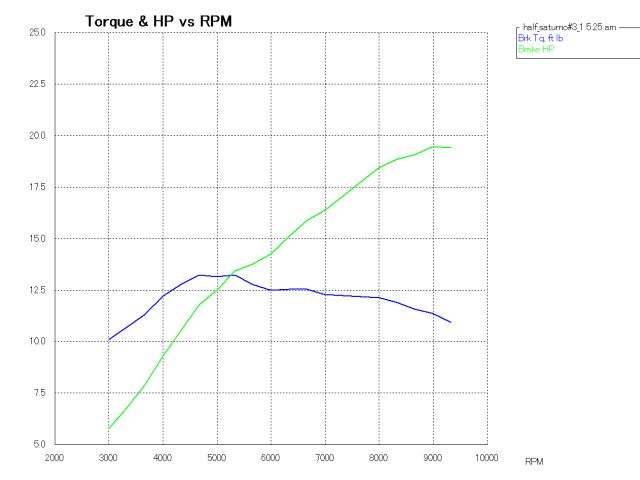

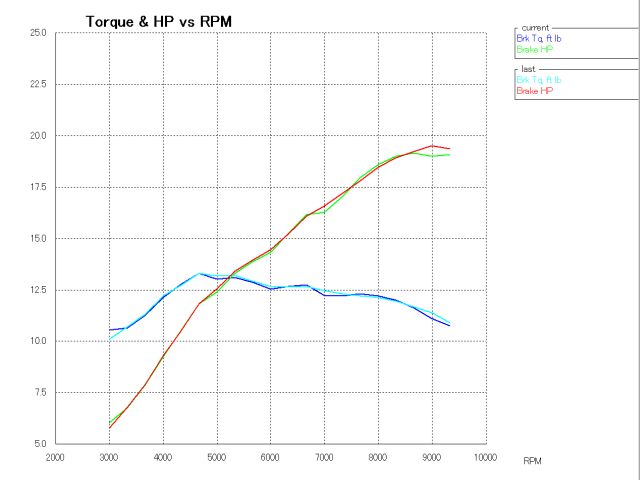

出力シミュレーション結果

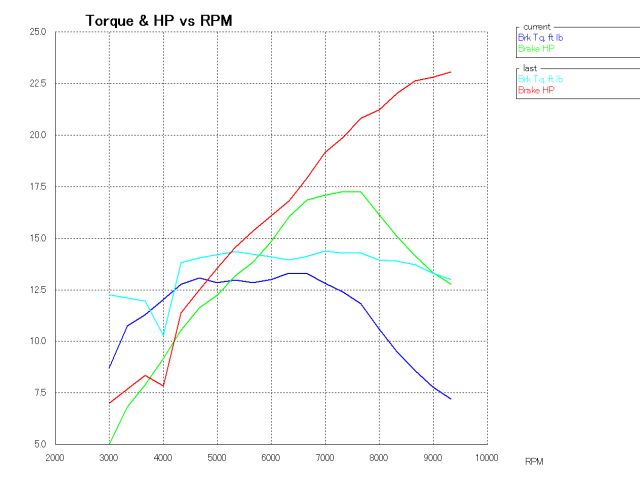

そして今回作ったエキゾーストで、グラフはトルク、馬力(上段)と空燃比(下段)である。(3回測定)

見るべきところは、

・トルクカーブで低回転の盛り上がりが大きく出ている(各グラフのばらつきは加速ポンプの影響)

・4500~5500rpmのトルクの盛り上がりがある。

・5000rpm以降は全体的にフラットトルクで、前回のようなトルクの落ち込み傾向はない。

・高回転側のトルクは前回よりも小さい。

実走した感覚では、確かに低回転のトルクは上がっており、アイドリングの1500rpmでの発進が可能で非常に扱いやすいこと、 多用する3500~5000rpmでのレスポンスやパンチがTTマフラーよりも良い。 ただ、以前あった5000rpm以降のトルクの盛り上がり感(2ストローク的な感じ)はなくなった。その分扱いやすい。

普段乗り用には最適な特性と考えられる。

シミュレーションのトルクカーブは駆動系のロスは入っていないエンジン単体のものであるが、 実測結果と比較して非常に近い傾向にあるといえる。 エンジン内部とエキゾーストのモデル化は、そこそこうまくいっていたようだ。

次に、変更前のパワーを復習の意味で見てみよう。

今回の測定結果よりもパワー出てますね・・・・・・(汗

これはヤバイですね。今回のマフラー製作は徒労に終わるのだろうか・・・検討が必要なので暫く中断です・・・

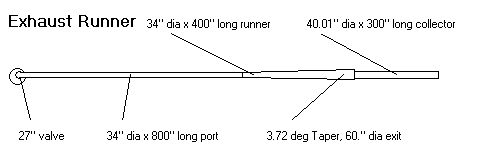

前回は、単気筒+ツインエキゾースト、ただし、サイレンサー部は簡略化

というものだったが、

今回は、排気量半分の単気筒+シングルエキゾースト、サイレンサーもそれらしく

というようなものとした。

これらのモデル化が正しいとは限らないが、次回の製作時の候補の一つとして考えようと思っている。

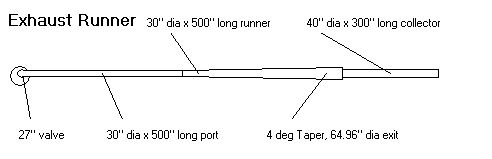

① 片側モデル (排気量半分 片側のみ)現在の形

実測結果とは微妙に異なっている。実測の高回転側のトルク落ち込みが少ない。

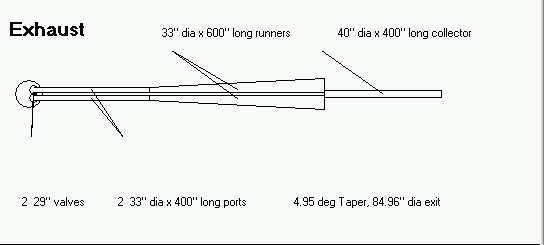

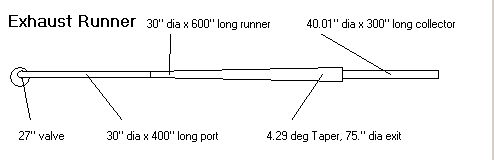

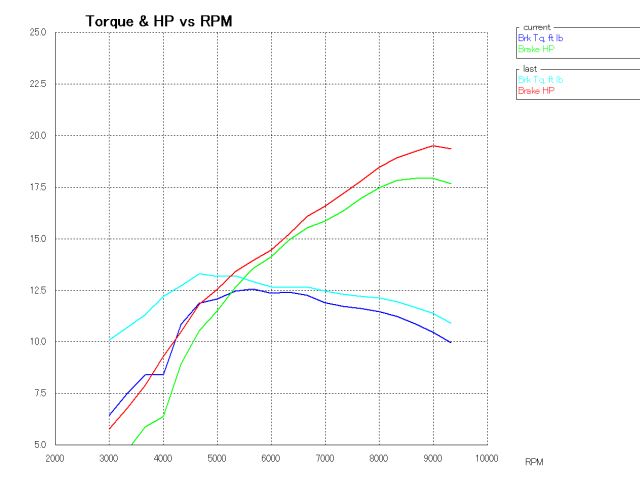

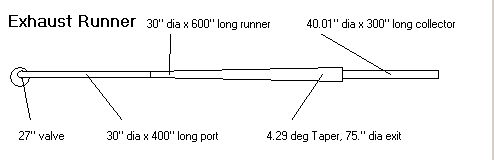

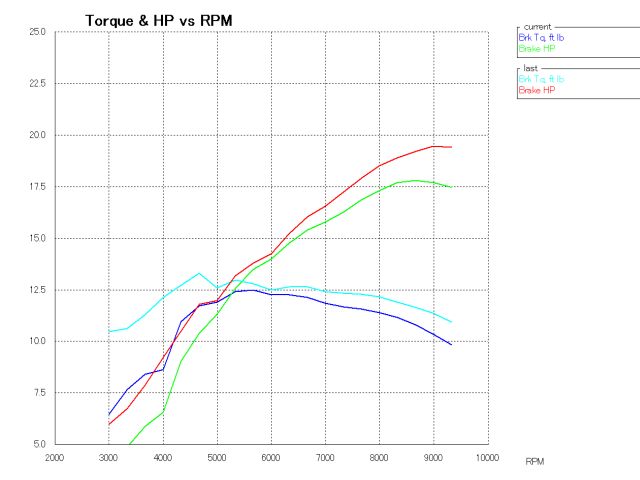

② 同様に メガホン口径を少し絞る形

上の①ではやや低回転寄りにトルクが集中しているため、高回転寄りになるようメガホン口径を絞る。

①と②の同時表示 ( 水色、赤色が①、 青色、黄緑色が② )

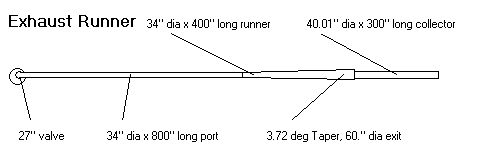

③ 同様に フロントパイプを延長しメガホン口径を少し絞る形

フロントパイプが短いとレイアウトに苦労するため、フロントパイプを延長、メガホン部は短くし、 メガホン径でトルク特性を調整した。

フロントパイプが長くなると管の抵抗が大きくなり、高回転のトルクが低下傾向になる。 また、メガホン長が短いとトルクの波うち傾向が強くなるようだった。

(水色、赤色が①、 青色、黄緑色が③ )

④ 同様に フロントパイプを更に延長しメガホン口径を調整

フロントパイプが長くなると管の抵抗が大きくなり、高回転のトルクが低下傾向になる。 また、メガホン長が短いとトルクの波うち傾向が強くなるようだった。

(水色、赤色が①、 青色、黄緑色が④ )

エキゾーストのシミュレーション その2補足 2005.7.24

問題は、シミュレーションモデルと、シミュレータの計算の得手不得手にあるようだ。

シミュレータの問題は圧力計算を繰り返す回数により結果の傾向が変化する。

エキゾーストのフロントパイプが短い場合と長い場合とでは、明らかに傾向が異なり、実測に近い計算結果を得るには

・短い場合:繰り返し回数を少なく設定(標準設定)した方が良い

・長い場合:繰り返し数を多く設定するとした方が良い (繰り返し回数が少ない時の結果は明らかにおかしい)

繰り返し回数を多く取ると繰り返し回数が少ない場合に比べてトルクが小さく表示される。 (理由はまだ良くわからない)

まぁ、専用の高価なシミュレータではなく、廉価版(数万円)のソフトなので文句は言えないのは事実。 使う側で得手不得手を考えなくてはいけない。

-- 例 --

① 作ったエキゾースト

どちらかと言うと繰り返しの少ない方が測定結果に近いが、大体の傾向は同じ。

水色、赤色が繰り返し少ないもの、 青色、黄緑色が繰り返しの多いもの

② メガホン口径を少し絞る形

低回転側はうまく計算されていないが、大体の傾向は同じ。

水色、赤色が繰り返し少ないもの、 青色、黄緑色が繰り返しの多いもの

③ フロントパイプを延長

フロントパイプが長いので高回転側が低下傾向になるはず。

水色、赤色が繰り返し少ないもの、 青色、黄緑色が繰り返しの多いもの

④ フロントパイプを太くして更に延長

フロントパイプが長いので高回転側が低下傾向になるはず。

高回転の低下を補うためにメガホンテーパー角を小さく、高回転寄りにした。

水色、赤色が繰り返し少ないもの、 青色、黄緑色が繰り返しの多いもの

⑤ TTマフラー

サイレンサーの流量係数が小さいため、明らかに高回転側が落ちるはずなのだが・・・・

加えてフロントパイプが長いので高回転側が更に低下傾向になるはず。

水色、赤色が繰り返し少ないもの、 青色、黄緑色が繰り返しの多いもの

| 戻る | 機関編へ | シャーシ編へ | 調整その他編へ | 野望編へ | TOPへ |