将棋と中学生の私

小学6年生の時、担任の先生の矢倉囲いを破ることができず、その後2年間ほどは将棋のことを忘れていました。

そんな時に祖父のお葬式に来ていた名古屋の叔父から矢倉囲いを破るコツを教えてもらいました。叔父は

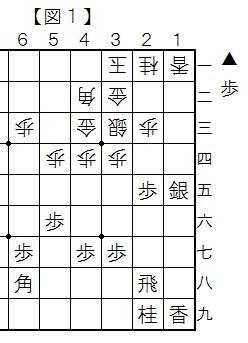

酒を飲みながら図1のように駒を並べて「1筋の歩を交換したら先に銀を5段目に出ろ」と教えてくれました。そのあと

「相手は喜んで香車で銀を取ってくるからそこで相手の香車を香車で取る。こちらは角が効いているので相手がなにかで

守ったら飛車を1筋にまわればいいと」

その頃の私は将棋について次のように思っていました。

1.駒の交換は小さい駒から(歩・香車・銀の順と思っていたがこの時は歩・

銀・香車の順)

2.棒銀は必ず2筋を突破するものと思っていたがこの時は1筋でした。

今は少し将棋がわかってきたのでこれだけでは破れないと思います。しかし。中学2年の私にとっては大発見でした。

余談になりますが叔父は 「俺は名古屋の板谷道場にいったことがある」と酔っぱらって話していました。

それから再び将棋を指すようになりましたが、友達には矢倉に囲ってくるような強い子はいませんでした。

5人ぐらいの友達の中で和寒中名人戦をやり、中3の時に私が和寒中名人となりました。

中3の冬休みの時に和寒町の公民館で将棋大会がありました。初めて大人5人とのリーグ戦だったと思います。

たしか1回戦は勝って2回戦の相手は同級生の父親でした。

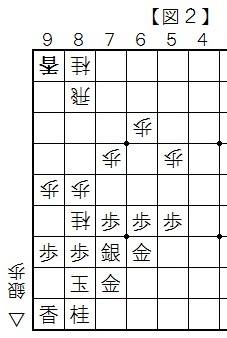

図2ようになり、8六に桂馬を打たれた時の衝撃はいまだに憶えています。

相手の持ち駒には銀がありますが、こちらも矢倉に囲って飛車も角もあり、まだまだ頑張れると思っていました。

しかし8六に桂馬を打たれてからはすぐに終了したと思います。相手は石黒さんという人で全道選手権では準優勝をされ方

だと後で知りました。その時の私は相手が何者かも知らず、負けるにしてもそれなりのことはできると考えていました。ハズカシイ(恐れ多い)思い出です。

その頃は将棋を勉強しょうとしても本などあったのだろうか、強い人はどうやって戦法を覚えていったのだろうか。

私は高校では運動部に入り、その後仙台の学校に行き、就職し名寄にきました。この間ほとんど将棋は指していません。仕事のためあまり名寄支部の活動にも参加出来ず、将棋の実力も中学3年生から強くなっていないように思います。

しかし将棋は相手がいればいつまでもできるゲームです、これからは都合をつけてできるだけ参加しょうと思っています。

名寄支部のみなさん宜しくお願いいたします。(2015.12.15 鷲見英祐)

王手返し!

私が将棋を覚えたのは、定かではないが小学校の頃と思う。明確に誰に教わったというのではなく、なんとなく覚えたものであった。

それから40数年、将棋を通して多くの人と知り合い、たくさんの出会いがあった。そんな中で、今でも強烈な思い出になっている「王手返し」について述べてみたい。

まだ、名寄市役所に将棋部が無くて、私自身も将棋大会などには参加したことがないとき、大先輩である藤田喜与士さん(現支部相談)

から、「全道市役所将棋大会のメンバーが一人足りないので、将棋が出来るなら参加してみないか?」との誘いを受けた。

当時の私は、将棋が出来るといっても、たまに遊びで指す程度で、棋力も7~8級あるかないかだった。とても大会参加のレベルでは無かったが、藤田さんの誘いと会場が温泉地(場所は阿寒湖温泉)だったことから思い切って参加する事にした。

大会は団体戦を4回戦う方式で、当然私は3回を終えて全敗だった。最後の4回戦も最初は不利であったが、次第にもつれて優劣不明のまま

双方秒読みとなった。

私は、秒読みは初めてで、緊張のしっぱなしであり、互いの玉は、中段玉で、駒と駒がぶつかるなどして相当混乱していた。

そんな状況の中で、王手をかけたら、相手の駒で取られ、そのまま詰みとなってしまった。

結果は4戦全敗で、周りで見ていた誰かが「王手返し?」とつぶやいたようで、これが初めて出た大会で強烈な思い出になった「王手返し」である。

支部会員歴も20年余りが経過し、また、名寄市役所の将棋部長を仰せつかっているが大会等への出席率は悪く、申し訳ないと思っている。

今後は、反省も含めて名寄支部の活性化と後輩の育成などに微力ではあるが、努力していきたいと考えている。 (2015.2.26 松島佳寿夫)

遅く始めた将棋

私が将棋にはまり出したのは大学の頃でした。

大学1年の時、下宿の隣部屋に浪人生がいて、勉強に飽きるとふらっとやってくるのでした。

あるとき将棋盤を持ってきて勝負しようと言い出しました。

私は駒の動かし方を知っている程度だったので、すぐに負けてしまいました。

指すたびに負けるので悔しくて古本屋で本を買ってきて勉強しました。

何回も負けを重ねた末にとうとう勝つことができました。

それ以後将棋熱が加速し、いろいろな棋書を買って勉強したり、帰省した際に有段者の父に教えてもらったりして、

なんとか大学在学中に初段になることができました。

就職してからは将棋部に所属しました。

和気あいあいとした中にも厳しさがあり、また、僕くらいの強さの人から格段に強い人までいろんな棋力の方がいて、

本当に力をつけるのに良かったと思っています。職団戦にも何回か出場しました。

Fクラス、Eクラスで出ることが多かったです。

69回大会の参加賞の羽生四冠の湯呑は今でも使っています。

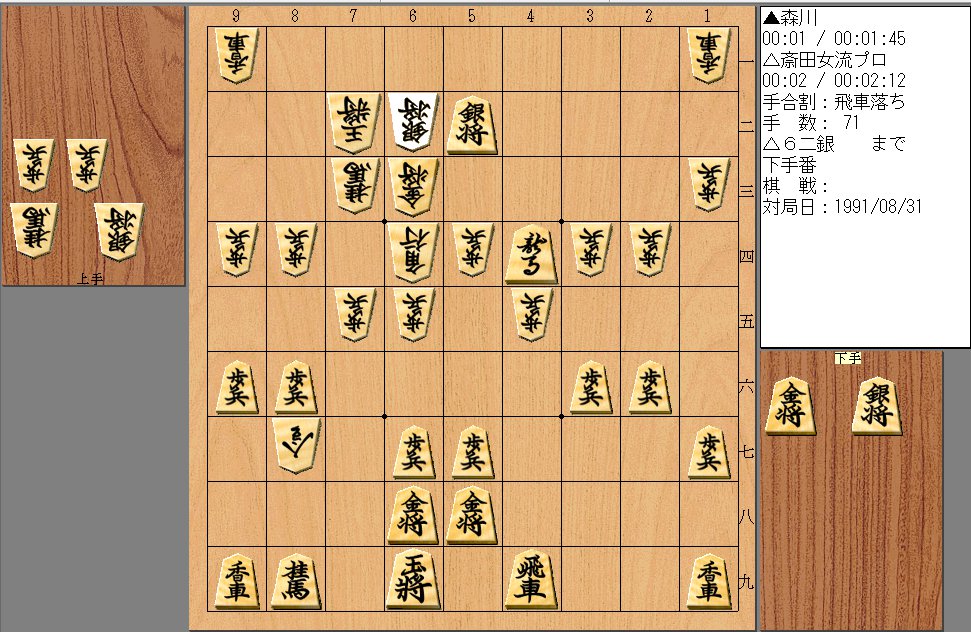

また、将棋部には女流プロの斉田先生が顧問で来てくれて、駒落ちを何回も教えてもらいました。

2枚落ちから初めて最後はなんとか角落ちで勝てるようになりました。

図は飛車落ちの一局。ここで会心の一手が出たので紹介したいと思います。

我ながらかっこいい手、これがヒントです。

図は飛車落ちの一局。ここで会心の一手が出たので紹介したいと思います。

我ながらかっこいい手、これがヒントです。

20代のこの頃は「将棋大観」「将棋は歩から」の上中下巻を何度も読んで並べていました。

これらの本は多くの人が推薦する本かもしれませんが、私にとっても十分棋力向上に役立った本でした。

それから月日は流れ、50歳も間近になっていますが、こうしてみると10代後半から20代にかけてが棋力

が一番UPした時期だったと思います。他の会員の方々のようにもう少し早く将棋に目覚めていればと思ったりもします。

最近は将棋に対する情熱が薄れ気味でありますが、マイペースでさらなる上達を目指していきたいと思っています。(2015.2.28 森川信之)

=====☆手の解説☆=====

私は7四銀と指しました。同金だと6二馬が成立します。これを取ると3手詰みなので8二玉ですが、7二銀で必至。実戦は7一桂でしたが6三銀引成以下数手で勝つことができました。