いくつになっても将棋は面白い!

将棋の魔力に魅せられて半世紀、年のせいかどうもしつこさが無くなった。 元気がいいのは1、2回戦まで、その後はいくら考えてもかすみの中を行ったり来たり、疲れて来て「まあいいっか」「どうやっても一局」などと自分で 納得して指している。 結果は言うまでもない。 わからなくなると突っかかる。受けるか攻めるか迷った時はとりあえず攻めてみる。 追い詰められたネズミみたいにとにかく突っかかる。 結果は言うまでもない。 こんなんでは無かった、もう少し粘っこかった。

大山名人の受け将棋に感化されて、受けて受けて長い将棋になっても秒読みになっても苦にせず、辛抱して辛抱して入玉もいとわず「将棋は体力だ」などとうそぶきながら指していた。 それが年と共に長い将棋は苦しくなってきて早く勝負がつく手を指すようになった。 結果は思わしくなくても内容を楽しむ心境になってきた。 それはそれで面白いのだから将棋は奥が深い。

将棋を覚えたのは小学4年頃、親父が冬の間は家に居たこともあり、厚紙を切って書いた駒と板の切れ端に釘で線を引いた将棋盤を作ってもらい動かし方から習った。 親父は元々強くはなかったのだと思う、すぐに対等になりやがて追い越した。 翌年の冬休みは指してくれなくなった。 とうとう親父を追い越して相手をしてくれなくなった時、心のどこかにポット火がついた。 よくある男の子特有の何か分からないが燃えるようなものを感じ夢中になったのはその頃だと思う。

近所で年下の幼なじみが将棋をするのを知って挑戦したが、まったく歯が立たなかった。

自分より小さい子に負け続けてかなりショックだった。しかし悔しかったけどやめたいとは思わなかった。

その頃の事だと思うが、将棋盤に7六歩、8四歩と分かるように符号を付けて新聞の将棋欄の棋譜を並べたりしたが難しくて特別上達したようには思わなかった。

その後少し差が縮まったが、相手も研究して来ているようでいつも自分よりも一歩先を行っていた。

高校卒業後は離ればなれになり一度も指してはいない。

この友達のおかげで一生の趣味を身につけられたことを感謝している。

(2014.6.25 吉光和廣)

「将棋に勝つ考え方 異次元の大局観」谷川浩司著

本のまえがきに昭和51年1月と記載があるので、谷川九段がA級昇級直前、19歳の時の処女出版である。

内容は題名が表すとおり大局観に基く形勢判断の仕方、局面の考え方を定跡や実戦を題材に解説しているが内容は非常に高度で難しい。

本のまえがきに昭和51年1月と記載があるので、谷川九段がA級昇級直前、19歳の時の処女出版である。

内容は題名が表すとおり大局観に基く形勢判断の仕方、局面の考え方を定跡や実戦を題材に解説しているが内容は非常に高度で難しい。

この本を買ったのは平成2年頃、中学1年、棋力は初段か二段くらいだったと思う。勿論読みこなすことは出来なかった。数年前に引越しをして、本を整理した時に再読し素晴らしい棋書だと気づいた。

定跡編で紹介されている横歩取り25角戦法の古い定跡等は今でも参考になるし、実戦編では矢倉29飛車戦法の棋譜が多いが、この戦形特有の6筋・4筋を巡るねじりあいは非常に面白い。

次の1手の中には香落ち定跡も紹介されていたりしてこれも参考になる。

本書は「谷川浩司の新将棋研究」として計4巻出版されたうちの第1巻で、本巻と第3巻の「谷川流勝つ手の発見」が特に面白い。 第3巻は後の名著「光速の終盤術」へと通じるような内容で、「光速の終盤術」よりはわかり易く読みやすい。 棋書はその性格上、名著であってもそのほとんどが絶版になっている。このシリーズは是非復刻を望みたい。

(2014.7.22 安達竜太)

将棋と小学生の私

私は北海道上川北部、和寒町の三和地区という「いなか」で育ちました。 祖父は囲碁が好きだったので私も最初は囲碁を覚えました。 当時はコンピューターゲームもなく近所に遊び友達になるような子供もいませんでした。

祖父が碁を打っていた時、「相手の打った石の意味が解れば、囲碁は楽しくなる(勝てる)」と言っていたのを覚えています。 この言葉は「相手を理解できれば、相手との間にどんな事態が起ころうとも問題にはならない」と理解し、現在の私の仕事にも大変役に 立っています。

将棋は小学5年の頃に憶えたと思いますが、私の通っていた学校は一学年20名で男子生徒が9名、うち将棋のできる子が2名という小規模な学校でした。

私はみんなとワイワイ遊ぶよりも一人でマンガ本を読む方が好きな性格だったので将棋が向いていたと思います。

最初は負けてばかりでしたが「棒銀戦法」を覚えてからは段々と勝てるようになりました。

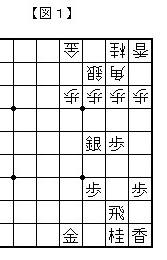

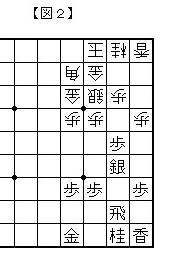

図1のような陣形になり、祖父が「銀を5段目にあがり、その銀がサバければいい」と教えてくれました。 先生が休み時間に将棋の相手をしてくれた時に突破できない矢倉囲い(図2)が現れました。

今までに矢倉囲いなどは見たこともなく、祖父に聞いてもわかりません、結局、先生に負けるのが悔しいのでだんだんと将棋を指さなくなりました。 子供特有の飽きっぽさがでて、その後中学2年まで将棋を指さなかったのですが、祖父のお葬式の時に名古屋の叔父さんから矢倉囲いを崩す、 ちょっとした方法を教えてもらったのです。(中学生編に続く)

(2014.8.11鷲見英祐)