響子さん介護日記2!

[介護日記1に戻る]

2007/08/11[車検準備]

来週の15日が8回目の車検なんで、今日はその準備です!(って、風邪を引いたらしくて、9日(木)の夜に39.5℃の熱が出たんだけど、大丈夫かな?)

マズは、リヤタイヤの交換! 予定では、スリップサインが出てから交換するつもりでしたが、怪我やら愛人の修理やらで乗る時間が取れず、結局、今日に至ってしまいました…(;_;)

とは言え前回の交換から2年と4ケ月、距離にして7千km弱走ってますから、ま、潮時でしょう。(燃費優先で走ると結構持つもんだね〜… 普通なら5千kmくらいが限度。 因みにフロントは、もう少し使うつもり。)

で、Rタイヤ交換して(銘柄は同じミシュランのパイロットスポーツ!)ビードを出そうとしたら、何処かから「シュ〜〜ッ!」って音が聞こえてきた。 考えてる間に音はどんどん大きくなってきて、『あ、コンプレッサー!』と気付いた瞬間、「バシャ〜〜ッ!!」って殆ど爆発音が〜…(;_;)

はい、何故だかタケノコからホースが抜けました…(;_;) 跳ね回るホースを捕まえてコネクターから外して、抜けた部分のホースをカットしてから再接続したんですが、これが叉もビードを出してる最中に抜けて爆発音が〜…(T_T)<近所迷惑だぞ!

今度は、ホースが裂けてました… って、こりゃもうホース自体の寿命ですな〜… 考えてみればほぼ20年間に渡って使ってたホースなんで仕方が無いか〜… でも、と言う事は他の工具用のホースなんかも全て換えなきゃダメって事だな…(;_;)

昼飯休憩の後、タンデムステップの取り付け…は問題無し! 純正ヘッドライト&ブラケット&ウィンカーへの交換…も問題無し!(しかし、毎度の事ながらこのライト&ブラケットの重さには恐れ入る!) で、サイドカウル付けようとしたら、カウルに傷が付いてる〜〜〜っ!!<って、何時付いたのか真剣に考えてみたら、ラジコンヘリのローターを当てたんだった…(;_;)

自分の愚かさに呆れながら、アンダーカウルの取り付けに移る。 と、これが何故か付かない… なんでやねんっ!!凸(-"-)

う〜みゅ、エキパイの下がアンダーカウルの接続ボルトに当たってますな… ココは確か最初にヨシムラのデュプレックス・サイクロンを付けた時に削ったんだけど、それでも足りないのか!? 今以上に削ったらナットが無くなるぞ! ったく、責任者出てこい!凸(-"-)>ヨシムラ(そう言えば、前回の車検は、アクラポヴィチで受けたんだよな。)

クソ暑い中、リヤタイヤの交換だけでもうバテバテなのに、これ以上手間を掛ける気力などある筈も無く、角材をカウルの下に突っ込んで力技あるのみ!(技は力の中にあり!<こらこら) ま、スグに戻すから我慢してもらおう…

後は、ウィンカーとバックミラーを付けて一応終了! で、動作確認したら左ライトが点かない…(;_;) そう言やソケットを差した時にユルユルだったな… 試しにソケットを押さえてみたら点灯したので、ソケットをバラして凸端子を強く締め付ける様に凹端子を細いドライバーで修正してやり、何とか完了!

あ〜…、マジで疲れた…(;_;) 次の車検は、2ケ月くらい早めて涼しい内に受けようかな? 買った頃は平気だったけど、流石に歳の性か、この季節に43号線を通って兵庫陸運支局まで出掛けるのが辛くなってきた…(^^;;;

※2007/08/18 考えてみれば(溝は充分残っているとは言え)2年経ったフロントに新品のリヤを組み合わすのも物騒な話なんで、結局フロントも新品に換えました。(古いフロントは、K7で使うか?)

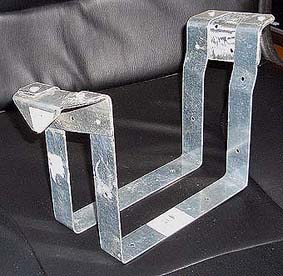

2008/03/21[バッテリーケース作成]

エアクリーナー清掃のついでに、かねてよりの課題であったバッテリーケースの作成をする事にしたのだが、実に素晴らしいタイミングで色々と手間を取られる事象が発生してしまって全然進まない…(;_;)

エアクリーナー清掃のついでに、かねてよりの課題であったバッテリーケースの作成をする事にしたのだが、実に素晴らしいタイミングで色々と手間を取られる事象が発生してしまって全然進まない…(;_;)

挙げ句は、10日に職場で労災事故が発生して一人が肋骨を4本折ってしまい、休みが二日減って連休は無くなるわ残業増えてしんどいわの最低最悪状態なんである…

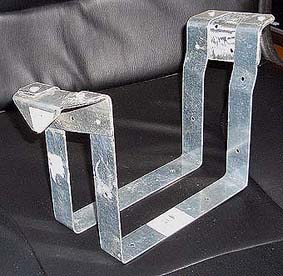

で、今日、少しだけ暇を作ってケース作成に入り、基本骨格となる部分の切り出し&曲げだけは終わらせたのだが、それ以上の時間が取れず、果たして乗れるのは何時になるやら…???

材料にしたのは、ホームセンターで売られている木造家屋用耐震補強金具で、これをエポキシとリベットで接合して使うつもり。 材料費は千円で充分お釣りが来るくらいだが、取り敢えず軽量化最優先(強度多少無視!)で造ってみて、様子を見ようと思っている。

2008/03/26[バッテリーケース作成2]

やっと休みだって〜のに、仕事のムシャクシャが頭に残ってて集中できず、殆ど進まねぇ…(-"-)クソッタレ!

やっと休みだって〜のに、仕事のムシャクシャが頭に残ってて集中できず、殆ど進まねぇ…(-"-)クソッタレ!

なんとかシートレール部への取り付けブラケットを作ってケース部分とリベットで結合したけれど、カナリ雑になってしまった…

補強プレートに使う適当な鉄材が見つからなくて、止むなくステンの穴開きプレートを使ったのだが、これがエポキシの着きが悪くて少し力を掛けたら剥がれてしまうし、リベットを使おうにも余計な穴が多くて使い難いわで大失敗! 何か手を考えないとこのままではマズイな…(;_;)(最悪、ゴムバンドをグルリと巻き付けるのも手か?)

純正よりもバッテリーの取り付け位置を下げたのは、出きる限り低重心にしたかったのと、脱着の面倒なイグナイターをバッテリー上部に移動させようと思った為。 補強プレートの問題さえ片付けば、後は余った部分をカットして黒い錆止め塗料を塗るつもり。 重量は現在の状態で、430g!(純正は、650g!)

2008/03/29[バッテリーケース作成3]

時間が取れないのでここ数日間と言う物は、帰宅してから夕食までの1時間チョイを使って少しづつ造ってます…(;_;)シンドイ

時間が取れないのでここ数日間と言う物は、帰宅してから夕食までの1時間チョイを使って少しづつ造ってます…(;_;)シンドイ

補強プレートの件は、この状態でも思っていたより強度があったので無しにして、ゴムベルトで縛り付けるのも(防振対策の面からも)案外良い手かな〜?と思う様になりました…(^^;;;(ついでにイグナイターもバッテリーの上にゴムベルトで固定するつもり。)

不用部分をカットしたこの状態で重量は330gと純正のほぼ半分! 後、もう少しだけカットしてから穴空けて、錆止め塗料塗って、バッテリーに触れる部分にクッション材を貼り付ければ完成です。

2008/04/02 うげげげげ… 錆止め塗料を塗った上からアクリル系のスプレー塗料を吹いたら[ちぢみ塗装]みたくシワシワになって滅茶苦茶汚くなった…(;_;) そう言や大昔にも似たよ〜な経験をしたよ〜な気もするのだが、なんせ塗装なんかしばらくやってなかったからな〜… ま、見なかった事にしとこう。<こらこら!

2008/04/06[バッテリーケース作成4]

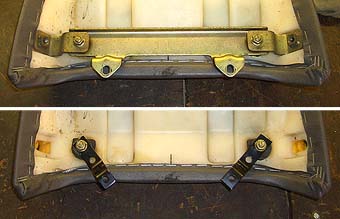

面倒だけどダメになった塗装を剥がして塗装し直して、クッション材を貼った。(写真上段)

面倒だけどダメになった塗装を剥がして塗装し直して、クッション材を貼った。(写真上段)

バッテリーを乗せてゴムベルトを付けるとこんな感じ。(写真中段) 寸法的な誤差を覚悟していたのだが、案外ピッタリと合ってしまって拍子抜け…(^^;;;

ゴムバンドを使ってバッテリーの上にイグナイターを固定し、車体に取り付けた状態。(写真下段) イグナイターの上に乗っかってる黒い鉄の角パイプは、シートを支える為のブラケット。(当初は不用だと思ってたんだが、実際にシートに座ってみるとブワブワだったんで急遽造ったやっつけ仕事。 固定はされておらず、シートを取り付ける事で押しつけられて動かなくなる。)

はてさて、強度的には大丈夫だと思うのだが、ケースの角とハーネスが触れているのがチト心配。(一応、角は落としてあるけど…) ま、取り敢えず次の休みに100km程度試乗をしてみて、どの程度傷むかを確認してから対策を考えるつもり。

2008/04/15 今日乗らなかったら一生後悔しそうな程の良い天気の中を120km程試乗してみたが問題は無し!\(^_^)/ バッテリー位置が少し下がったのと、新しいシートブラケットの性でシート高が少し上がった(5mmくらいかな…?)事との相乗効果だと思うが、物凄くバンキングが軽快になった。(慣れるまでは少し怖い程。) 当然の事ながら足付きが少し悪くなったが、多分、長距離を走った時には膝の曲がりが少なくなった分、楽になると思う。

2008/04/20 同じく140km程試乗。 ケースのヒビ、ハーネスの損傷等、全く問題無し。 シートブラケットの固定方法のみ改良の余地あり。

2008/05/06[ Fフェンダーフラップ作成]

13年前に造ったゴム製のFフェンダーフラップが劣化して破れてきたので、新しく作成した。

13年前に造ったゴム製のFフェンダーフラップが劣化して破れてきたので、新しく作成した。

デザイン優先で泥除け効果の殆ど無いFフェンダーなので、これを付けないと泥がオイルクーラーにまで掛かってしまってドロドロになるのだな…(;_;)(ま、エキパイが汚れるのは我慢するしかあるまい…)

今回は、1.5mm厚の透明アクリル板で作成したので非常に目立たず良い感じになった。(汚れれば一緒ではあるのだが…(^^;;;)

ヒートガンで無理に曲げた為、かなり歪んでしまったが、三次元的に綺麗に曲げるのは素人にはマズ無理なんで仕方があるまいて…

2009/01/○○[バッテリーが寿命?]

2009/01/12

午後から写真を撮りがてら初乗りをしようとしたら、エンジンが掛からなかった。(初めの2〜3秒だけ元気にセルが回ったものの、以後は急激にパワーが落ちてリレーの動作音のみで、セルボタンを押す度にタコメータの針が触れる…???(;_;)ナンデ? その他、ウィンカーの点き方もオカシイ!)

実は、昨年の秋にセルが回らなくなってしまった事があったのだが、その時は、「夏場、ガソリン価格高騰の為に燃費最優先走行を続けた為だろう…」と判断! その為、以後は意識的に回す様にして調子も戻ったと思っていたのだが…

単なるバッテリー上がりだと思いたいのだが、昨年の12月23日に140kmも乗ったばかりだし、電圧が無負荷状態だと12.8Vもあって充電器を繋ぐとスグに[充電完了ランプ]が点く癖に、ウィンカーを付けただけで一気に11V前半にまで落ち込んでしまうのは、寿命を迎えたバッテリーに良く見られる症状。

まぁ、今日の寒さ(最高気温7℃)も一因だろうけど、容量を14Ahから9Ahに落とした事に無理があったのか、それとも[開放型との互換性を持ったMFバッテリー!]との宣伝文句が嘘だったのか???

取り敢えずは、バッテリーを外して暖かい部屋に持込み、低電流で丁寧に充電してやってから再トライするつもりだが、どちらにしても余り長くは持ちそうに無いので、楽天に台湾製の安物バッテリー(YTX9-BS互換品

\3000)を注文しておいた。(今更純正に戻すのもバカらしいし、WestoCoは今は1.8万もする正規品しか入らないし、それに一度、安物MFバッテリーを旧車に使った場合の寿命に付いて試してみたかったので…(^^;;;)

価格差を考えれば、寿命1年でトントン、2年なら当たり、3年以上持てば大当たりってトコかな?

2009/01/13

適当なACアダプター(15V/0.6A)で10時間ばかり充電してみた所、直後は13.4Vの電圧があったが、それでもセルは全然回らずウィンカーも点かずで、ますます寿命である可能性が高い。

でも、試しにウィンカー球を直結すると機嫌良く点くのは何故だ? 単に負荷が小さいからか?

mixiの日記に書き込んだ所、『アース不良では?』との助言を頂いたので良く考えてみると、暮れにエアクリーナーを洗浄したのを思い出した。 このバイクのエアクリ脱着は非常に面倒でバッテリー近くの配線にカナリの負担を掛けるし、年末寒波の性で作業が雑になっていたと思われるので、その際に損傷した可能性は非常に高い! 要チェック!

2009/01/14

台湾製の安物バッテリーが届いた! …と思ったが良く見ると箱には、デカデカと[MAID

IN

CHINA]の文字がぁ〜…(;_;)(ま、世の中そんなもんよ。) 配線に問題のある可能性が出てきたのと、希硫酸が別パックで入っていたのとで、配線を確認するまでは、この状態で置いておく事にした。(希硫酸を入れた後で配線が原因だと分ったのでは、どうにもならないし…)

只、この安物バッテリー、WestoCoが3.5kg程なのに対して3.0kgしか無いのはグッド!(ある意味不安か?)

2009/01/17

朝からテールカウルを外して配線をチェックしてみたが、別に問題は無いようだ。 試しにK7からブースターケーブルを繋いでみると、ちゃんとセルが回るしウィンカーもOK!

故に、バッテリーの寿命が原因と判断して新品と交換し、無事起動! 今後の問題は、中国製のMFバッテリーを無理矢理旧車に使った場合の寿命な訳だが、果たして何年(月?)持つ事やら…?(^^;;;

2009/02/22[スピードメーター交換(準備)]

本日の走行中に、スピードメーターの指針に大きなブレ発生!

その後、治まったりブレたりを繰り返す様になってしまい、どうやら寿命を迎えたらしい…(;_;)(タコメーターの時は、この様な状態になってから数百kmを走った時点で完全に死んだ。)

実は、『10万kmになったら記念にSTACKのST7000SRを奢ってやろう!』と思っていたのだが、10万kmにはマダ届かないし金も無いので、(取り敢えずの繋ぎで)安い汎用のメーターに換装する事にした。

色々と調べてみた所、機能的には、ACEWELL(台湾のメーカー)が良さそうなんだがデザインが超ダサイ…(;_;) それにタコメーターがマダ新しいので、スピードだけでデザインのスッキリした製品を…と探した結果、一番安価だった、ACTIVEに決定!(調べた範囲では、11880円が最安値。)

カタログを見るとオドメーターの初期値設定機能が無いみたいなので、しばらくは扇風機にでもセンサーを着けて距離を稼ぐ必要がありそうだな…(^^;;;(取り付け日記はコチラ!)

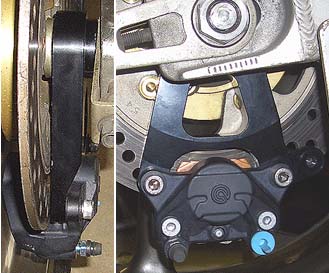

2009/03/29[リヤキャリパーがあきまへん!]

少し前から効きが悪くなっていたリヤブレーキ…

少し前から効きが悪くなっていたリヤブレーキ…

坂道停止程度なら不都合が無かったので知らないフリを続けていたのだが、今日、リヤホイールがやけに汚れている事に気付いて良く見てみると、キャリパーからディスクまでがフルードで濡れていた…(;_;)

2006年の1月にシールを交換しているので劣化とは思えないし、もしかしたら錆が中まで侵攻したのかな?と思って開けてみたら大正解!<嬉しくない!

もう片方は綺麗なんだけど、コチラ側は錆がシールの溝にまで発生しちまってて、これじゃ交換しか無いよね〜…(って、ま、17年半も使い込んだんだから、ある意味寿命だな。)

で、問題は代りをどうするかで、素直に純正キャリパーを買うか、それともブレンボのカニ辺りにしとくか?

純正なら30分もあれば交換できるけど今更純正を買うのもバカらしいし、かと言ってブレンボにすると、取り付けに試行錯誤が必要だろうから数日は掛かると思われるしでチト悩み所ではあるのだが、Rブレーキが効き過ぎるきらいがあるので前からもっと小径のキャリパーに換えたかったし、できればリジット化もしてみたいしで、ブレンボの34mm辺りが適当じゃないかと〜…?(純正は、φ38mmなので単純計算すれば2割方効きが減る筈。)

しかし、いくら旧車の範疇だとは言え、やっとFフォークのオイル漏れが治まってやれやれと思ったトコなのに、昨日は昨日でエアクリーナー・ドレンパイプが外れるしで、こうもトラブルが続くと流石にしんどいな…(そう言えば、Fキャリパーももう14年経つんだった。 安全性を重視するなら交換すべきだろうな…(;_;)サキダツモノガ~)

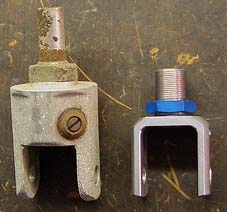

2009/04/04[イケイケでRキャリパー&ブラケット購入!]

キャリパーは、当初の予定通り、ブレンボの新カニ(φ34mm)を購入! レディバードのZXR1200用のブラケット込みで、46200円也…(;_;)カネモナイノニ(ミーハーカスタムは大嫌いなので、敢えて黒を選択!)

キャリパーは、当初の予定通り、ブレンボの新カニ(φ34mm)を購入! レディバードのZXR1200用のブラケット込みで、46200円也…(;_;)カネモナイノニ(ミーハーカスタムは大嫌いなので、敢えて黒を選択!)

因みに重量は、

|

(取り付けボルトは含まず!)

|

キャリパー

|

ブラケット

|

|

ノーマルパーツ

|

1000g

|

260g

|

|

ブレンボ新カニ&レディバード

|

610g

|

360g

|

と言った具合で、キャリパーが凄く軽いのに比べて、20mm厚のアルミ削り出しブラケットが意外に重くて何だかな〜…(;_;)

ノーマルブラケットが流用できれば、こんなブラケット込みで買ったりしなかったのだが、取り付けピッチがノーマルの74mmに対して、ブレンボは84mmなのと、ノーマルはブレーキトルクがブラケットには掛からないのに対し、ブレンボはブラケットでトルクを支える構造の為、強度と安全性の面から止むなく…(;_;)

その他、細かい寸法等は一切不明だったが、写真を見た限りでは何とかなるんじゃないかと思ったので、ま、一種の博打やね…(^^;;;

現物を合わせてみると、(もしも違っていたら一番難関だと思われる)リヤアクスル径(φ20mm)が一致していたのが超ラッキー! スラスト方向の誤差は、内側のカラーを1mmと外側のカラーを5mm削る必要があるが、これは楽勝! 只、ディスク径が違っており、ZXRの方が約1cm大きい(と思われる)のがやや面倒。

それと最大の問題点が、どうやってリジット化するかの方法で、これがクリアできなければネットオークションに出すしか無い訳だが、でもその頃には削った後だろうから売れないよな〜…(;_;)(既に、やたらと填め合いのきついカラーをブラケットから外すのに傷を付けちまったし…(^^;;;)

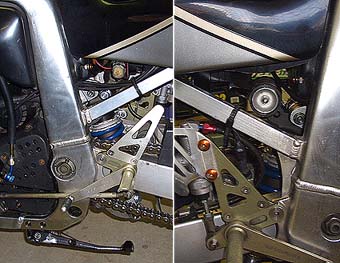

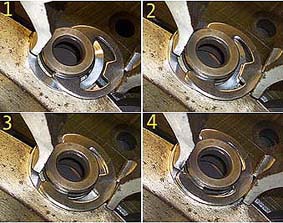

2009/04/05[スラスト方向調整]

この手の作業を急ぐと大抵失敗するので、今日は、その第一段階:スラスト方向の位置決め!

この手の作業を急ぐと大抵失敗するので、今日は、その第一段階:スラスト方向の位置決め!

って、要は取り外したカラーを旋盤で削ってキャリパーの中心とディスクの中心を合わせる訳だが、正確な寸法が分らないし削り過ぎが怖いしで、少し削っては組んでみて、又、削っての繰り返しなんだよな…(^^;;;<一発でピシッ!と合わせる様なウデは無い!(って、そもそも旋盤を回したのは、一体何年振りだろう…???)

写真の右がブラケットの内側で、当初は1mm削る予定だったが、実際に現物合わせで削ってみると、元から約3mmも削り込む事となった。 左の外側の方は約2mmカット!(表を削る方が簡単なのだが、それをやると組立後の見た目が汚くなるので、見えなくなる裏側を削ってある。)

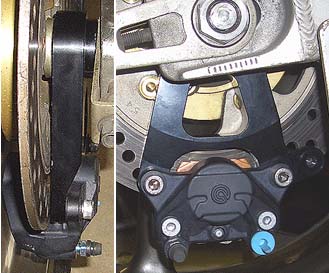

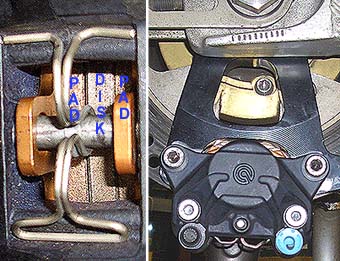

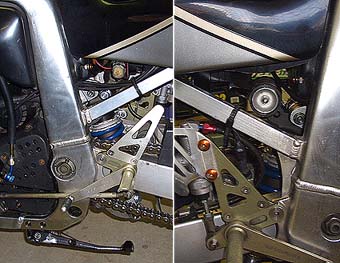

組み立ててみると、こんな感じ。

組み立ててみると、こんな感じ。

(ZXR1200よりも)ディスク径が小さい為、ディスク当り面とパッドが5mm程ズレているのが分る…(^^;;;

ノーマルブラケットは、アクスル部の厚みが丁度29mmなんだが、テクマグに換えてから極僅かに隙間が増えたらしくて、ブラケットが楽に組み込める様になっていた為、コイツの厚みは29.2mmにしておいた。

写真では、ノーマルと同じ様に真下にぶら下げているが、これだとエア抜きが厄介だし見た目も悪いし水も掛かり易いので、可能ならスイングアームの上部に持って行きたいんだよな〜…

因みに、取り外した純正リヤブレーキ・トルクロッドの重量は、ボルト込みで250gでした。

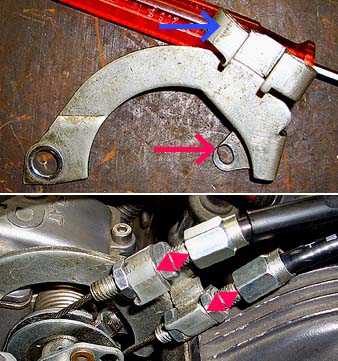

2009/04/11[ラジアル方向調整]

今日は第二段階:ラジアル方向の位置決め!

今日は第二段階:ラジアル方向の位置決め!

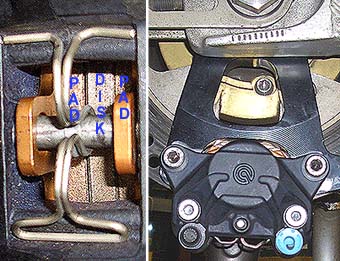

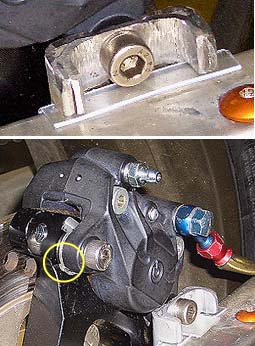

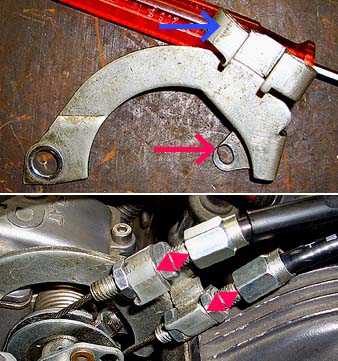

写真上段:オリジナルの取り付け穴にアルミ棒で作ったネジ(M8−P1.25)をねじ込み、上からハンマーでぶん殴って潰して塞ぐ!

写真中段:キャリパーの取り付け位置を5mm上げた時に、ブラケットの当たってしまう部分を削る!(カナリ汚くなってしまったが、組んでしまえばキャリパーで見えなくなるからイイのだ…(^^;;;)

写真下段:オリジナルの取り付け穴の位置から5mm上方に穴を開け、タップを立ててネジ穴を作る!

これでブラケットの処理は終わり!

で、実際に取り付けて確認してみる!

で、実際に取り付けて確認してみる!

写真右側:先週の写真だと見えていた、ディスクの当り面が見えなくなったのが分る。

写真左側:キャリパーの外側から覗き込んだ所。 パッドとディスクの端がツライチで並んでおり、正常な位置にある事を確認!

風邪で体調が悪いのと明日が出勤なのとで今日はここまで! 続きは、又、来週!…と言いたい所だが、その前にリジット化の方法をまとめないとな…

と言うかマズ風邪を治さない事には、熱で頭の中が膨らんでて考えがまとまらね〜…(;_;)

2009/04/18[本日の交換部品]

|

品 名

|

品 番

|

価 格

|

|

リヤブレーキ・マスターシリンダー

|

69600-17C01

|

12,180

|

|

リヤ・リザーバータンク・ホース

|

69731-17C10

|

1,260

|

|

リヤ・リザーバータンク・ダイヤフラム

|

59667-04700

|

472

|

風邪を完璧にこじらせて未だに引き摺っている為、本日はこんだけ…(;_;)

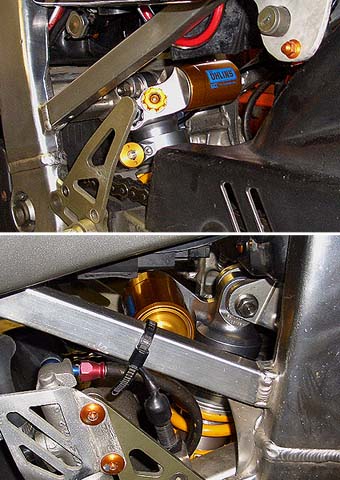

2009/04/19[絶妙な位置関係]

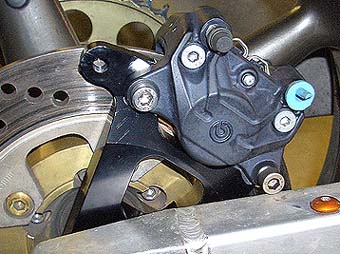

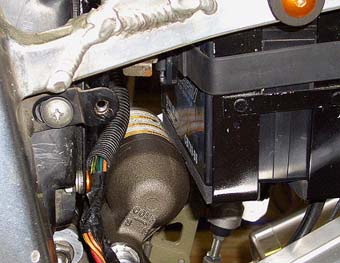

キャリパーをスイングアームの上に持って行くとこんな感じ。

キャリパーをスイングアームの上に持って行くとこんな感じ。

写真では、ノーマル状態からブリーダーバルブの位置を入れ換えてあるが、こうすると丁度良い位置関係になって、エア抜きもそのままできる。

更に取り付けボルトとスイングアームの間隔が絶妙で、これ以上近いとスイングアームとの間にステーが入らないし、かと言って遠いと強いネジリモーメントが発生してしまう。

これなら、ある程度強度のある鉄材で[コの字型]のステーを作ってスイングアームと連結すれば、問題無く取り付ける事ができるだろう。

ブラケットのトルクロッド取り付け穴が少し目障りだが、実際にはマフラーで殆ど分らなくなる。(それとも、やはり軽量化最優先で削り落とすべきか?)

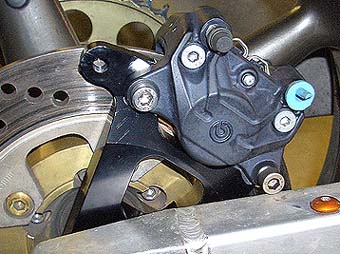

2009/04/23[強度メンバー(ステー)作成]

GWまでには何としても完成させたいので、宿直明けを押しての作業続行!

GWまでには何としても完成させたいので、宿直明けを押しての作業続行!

写真上: 10年近く前だと思うが、ホームセンターで見掛けた時に何かに使えそうだと思ったので買っておいた[断面がコの字型]をした鉄材。(値段は憶えていないが長さ1mで1千円くらいだったと思う。)

厚さが3mmあるので、切断にはライトカッターか最低限ディスクグラインダーが無いとチト苦しい。

写真中: ライトカッターで必要な長さに切り出した後、ディスクグラインダーでスイングアームの逃げをカットした所。

写真下: 取り敢えず組んでみる。 この状態でも(ガタがあるのとスイングアームに傷が付く事さえ気にしなければ)強度的には問題無いが、取り付け精度を上げるのと見た目を良くするのに、後もう1日が必要。(と言うか、眠くてもう限界…(;_;))

とは言え、ここまでできてしまえば後は問題無いので、さ、寝よ寝よ!

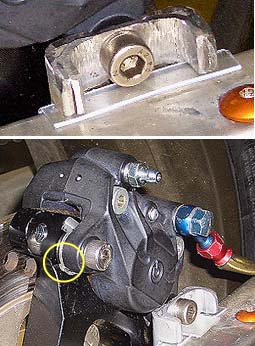

2009/04/25[組み立て]

念の為に、一番力の掛かる部分の内側に3mm厚の鉄板を溶接して補強!(写真上段)

念の為に、一番力の掛かる部分の内側に3mm厚の鉄板を溶接して補強!(写真上段)

金具の下のプラ板は、取り敢えずの傷&ガタ防止で取り付けた0.5mm厚の塩ビシート…(^^;;; 勿論、強度的に持たない事は分っており、後輪ロックを数回繰り返せば破れてしまうだろうが、試乗の為だけなので。(後日、アクリル板で試してみて、それでも無理ならジュラコンで作るつもり。)

で、シルバーの錆止め塗料を塗ってやり、チェーンを張ってアクスルを本締めして、後輪を回してみようとしたら、これが何故だか回らない…???(;_;)ナンデ???

原因は、アクスルを本締めした事でキャリパーとディスクのクリアランスが変化してしまい、キャリパーがディスク面に強く押し付けられた為と判明…(;_;)

う〜ん、そっか〜… 確かにクリアランス調整の時は、アクスルを締めずに確認してた訳で、考えてみれば納得なんだけど、スイングアームってそんなに歪むもんなんだね〜…

とは言え、今更どうしようも無いので、適当なワッシャーを噛ませて調整!(写真下段黄色い○)

キャリパーが近くなった分、ブレーキホースが20cm近くも余ってしまうのでそれもカットして、フルードを入れてエア抜きをしてオシマイ!

インナーフェンダーを取り付けてみると、こんな風にステー部分が見えなくなってしまい、極自然な感じでキャリパーがそこにある。

インナーフェンダーを取り付けてみると、こんな風にステー部分が見えなくなってしまい、極自然な感じでキャリパーがそこにある。

マフラーを付けると更に目立たなくなるので、言われなければ分らないだろう。

明日、雨さえ降らなければ試乗してみて、ちゃんと後輪がロックできるかと、その効き具合の確認をするつもり。

2009/04/26[試乗]

風が強い上に、時々雨までパラ付く生憎の天気だが、29日には遠出をしたいので、気合を入れて試乗に出掛けてきた。(神戸大橋の上は凄い風で、力を入れていても流されてしまってカナリ怖かった…(^^;;;)

風が強い上に、時々雨までパラ付く生憎の天気だが、29日には遠出をしたいので、気合を入れて試乗に出掛けてきた。(神戸大橋の上は凄い風で、力を入れていても流されてしまってカナリ怖かった…(^^;;;)

神戸空港前でバイクを降りると、乗っていた時よりも更に風が凄く感じられて、写真を撮るのに体が揺れてしまってブレちまう程!

で、試乗の結果は、OK!

パッドが鳴く事も無く、ロックも問題無くできる! 効き具合も、ほぼ予想通りの2割減と言った所で、ノーマルの様にスグにロックする事が無く、コントロールの幅が拡がった感じ。 特に踏み込んで行った時のリニア感と言うかダイレクト感は、フローティングの時には無かった感覚。

ノーマルのフローティングは、キャリパーに強いねじれモーメントが発生してしまい、それに因るセルフサーボ効果から効きのコントロールが難しく、又、パッドが斜めに偏摩耗したり鳴き易いと言った不具合が多かったが、これでやっとマトモになった!(しかし、何でこんな方式が流行したんだ!?)

再び恐怖に震えながら神戸大橋を渡って帰宅し、早速バラしてチェックしてみた所、予想に反して塩ビシートはマダしばらく持ちそう。(5回以上ロックさせたのだが…) その他、フルードの漏れやパッド当り面の異常、予想外の干渉等も無し!

後、曇りの出ていたミラーを定番のGSX−R400用に換えてから出掛けたんだが、ルックスと後方視野にカナリ問題アリだな〜…(;_;)(でも、軽いのは魅力だ!)

2009/04/29[試乗その2]

今日は、本格的に150kmばかり走っての試乗!

今日は、本格的に150kmばかり走っての試乗!

信号の多い街中では余り変化を感じなかったが、郊外に出てトップでトロトロ走れる様になると、トップ40km程度で微妙なアクセルワークをした時の速度のノリが違う事に気付いた。

この程度の速度域でヘタにアクセルを開けるとノックし易いのだが、それがノックせずにスルスルッ!と前に出てしまう。

丁度車重が軽くなった感じなのだが、確かにキャリパーでマイナス390g、ブラケットがプラス85g、自作の強度メンバーがプラス115g、純正トルクロッドがマイナス250g、後、GSX−R400ミラーへの換装でマイナス340gの総計で約800gは軽くなった計算なんだが、体感的には数kg軽くなったみたいだ。

って、ノーマルのリヤブレーキがそれだけ強く引き摺っていたんだろうな… 因みに、リヤホイールを足で蹴って空回しをした場合、ノーマルだとディスクの清掃直後でも2〜3回転、汚れていると1回転すら難しかったが、今だとコンスタントに2〜3回転は回るので、この感じだと燃費も1〜2km伸びそうだ!

で、帰宅後、再び全バラ掛けてチェックしたら、ブリダーの下からフルードが漏れてた…(;_;) まぁ、リヤブレーキを普段より多用しながら150km走り終わった段階で、ブリーダーからキャリパーの中程まで垂れてただけなんで、増し締めだけで治まるとは思うが…(その他、塩ビシートは信じられないけど変化無し、パッドの当り面も正常!)

と言う訳で、これで一段落ですな。

2009/05/05[試乗その3]

先日と同じコースで試乗!

取り付けより約200km走った辺りから、信号待ち等での停止直前のブレーキング時に鳴き発生!

音が、ノーマルの『キ〜ンッ!』と言った金属音では無く、『ブ〜ンッ!』と言った低い共鳴音なので、パッドでは無くてキャリパー自体が振動していると思われる。

取り敢えずは、パッドの角を軽く丸めてみて様子を見、パッドがある程度摩耗(1千kmくらい?)したらサポートとキャリパーの間のワッシャーを抜いてみるつもり。(ブリーダーからの漏れは、増し締めだけで完治!)

P.S

コの字型強度メンバーのスイングアームに当たる面は、ディスクグラインダーで削り込んだだけなので完全な平面が出ておらず微妙なガタ付きがある。 その為、これも振動の原因に成り得ると思いフライスで平面を出してみたのだが、果たして効果の程や如何に?

2009/05/11[試乗その4]

日本海(小浜近辺)まで、ほぼ400kmを走って試乗。<最早試乗とは言わんだろ!?

鳴きは、最後まで発生せず!\(^_^)/ 期待していた燃費は、20.7km/Lと約1kmのアップに留まった。

2009/05/17[ミラ−交換]

GSX−R400用のミラーが余りにも安っぽい上に後が全然見えないので、アマゾンで適当に見つくろったミラーに換えてみた。

GSX−R400用のミラーが余りにも安っぽい上に後が全然見えないので、アマゾンで適当に見つくろったミラーに換えてみた。

HPでは、カーボンミラーとなってはいるが、総額5700円では当然ながらカーボンプリントの偽物…(^^;;; 重量は300gと、400用よりも110g重くて、ノーマルよりは60g軽い。

造りは値段なりで余り良いとは言えず、特にゴムブーツがガサゴソと動いてしまうのには幻滅したが、チャチなGSX-R400用が左右で5千円もする事から考えれば、カナリのお得感がある。

それにベースとアームの連結(写真下段の黄色い金属)部分の造りが甘くて、僅か数回曲げたり伸ばしたりを繰り返しただけでガタ付くようになってしまい、やむなくハンマーでぶん殴って完全にカシメてやった。

勿論、取り付けピッチなど合う筈も無く、無理矢理内側に穴を空けての力技…(^^;;;(写真下段)

取り付けた感じでは、見ての通り質感はカナリ向上し、後方視界も劇的に良くなったのだが、ミラーの角度調整が軽く動き過ぎる気がする。 250km/h以上とかになったら勝手に曲ってくるんじゃなかろうか???

2009/05/21[新ミラー試乗]

いつものコースで試乗! 後方視界は、ノーマルよりも数段良くなり、ブレもノーマルより減った。 又、ゴムブーツも思っていた程には動かず、性能的にはGood!

いつものコースで試乗! 後方視界は、ノーマルよりも数段良くなり、ブレもノーマルより減った。 又、ゴムブーツも思っていた程には動かず、性能的にはGood!

只、前から見るとデザイン的にミラーが少しデカい&ステーが長いよ〜な気がする…(^^;;;

古い写真と比べてみると殆ど変わらないんだけど、(小さな400用のミラーに慣れた性なのか)実際の所、すり抜け時に結構気を使うんだよね。

ミラー面積を小さくするのは無理なんで、ステーをもう1〜2cm切り詰めてみるか?

2009/05/24[新ミラー手直し]

ミラーのステー部分を約2cmカット(黄色の矢印)してみたのだが、車庫で眺めてみた限りでは殆ど変わらない気がする…(^^;;;

ミラーのステー部分を約2cmカット(黄色の矢印)してみたのだが、車庫で眺めてみた限りでは殆ど変わらない気がする…(^^;;;

今の状態だとゴムブーツの長さがピッタシ合ってるんだけど、これ以上短くするとブーツが弛んでシワになってしまうので切らなきゃならないし、チト考え中…

ついでにカシメてあった連結部分をバラしてボルト&ナットによる結合に変更し、きちんと折り畳める様にクリアランスを再調整!

予定では、補強用のM6ボルトは完全にステーの中に埋まってしまう筈だったのだが、何故かミラー側には深い穴が空けられなくて、結果、入らなかった分がコッチに出てきてしまった…(^^;;;<カットしろ!<いや〜、どうせブーツで隠れるから見えねっし…

2009/05/30[新ミラー試乗]

車庫で眺めてみた時は違いが分らなかったが、写真で比べてみると確かにブーツとミラーの間の隙間が詰まって短くなったのが分る!

車庫で眺めてみた時は違いが分らなかったが、写真で比べてみると確かにブーツとミラーの間の隙間が詰まって短くなったのが分る!

でも… それに伴って当然発生する筈の、すり抜け性の改善と後方視認性の悪化に付いては、殆ど分らなかった…(^^;;;

できればステーをもう少し詰めてみたいのだが、今以上に詰めるのは結構手間なので、ま、取り敢えずはこんなもんか?

問題点としては、右側ミラー可倒部分の締め付けが甘かったらしくて、200km/h程度で折れ曲がってくるトラブル発生。(左側は、OK!) 帰宅後、両方の締め付けトルクを少し上げてやって対処。

2009/06/06[まあ可も無く不可も無く…>Qualifier]

常神まで450kmを走ってくるつもりだったが、出掛けに雨がパラ付いたのと風が強かったのとで気分を削がれてしまい、タイヤの慣らし(143km)だけで帰ってきた…(;_;)

Qualifierは(ミシュランのパイスポより)少し重い事もあって、慣れるまではバンク角に対する舵角の反応が鈍くて気持ち悪かったけど、その分ブレーキング時の剛性感はミシュランより上で、この感じは出たばかりのピレリドラゴンを履いた時の感じに近い。

只、やはりS字の切り返しが重く、ミシュランみたいに僅かに前ブレーキを当てただけでスパッと切り返せる感覚で突っ込むと結構膨らんでしまって怖かった…

とは言え、ハンドリング自体は自然な感じだし、グリップと凸凹での収まりの良さはパイスポよりも上で、後、旋回に入ってからの安定感が凄いのが印象的!(F:2.2、R:2.4だったが、これならもう0.1づつ加圧しても良さそうだ。)

割と気に入ったので、K7にはコイツの2を入れてみるかな?

2009/07/30[Qualifier 補足]

パイスポの影響でエア圧を低めに設定していたが、標準のF:2.3、R:2.5にてほぼベストのハンドリング!

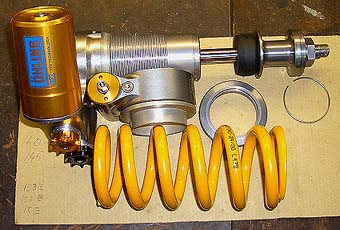

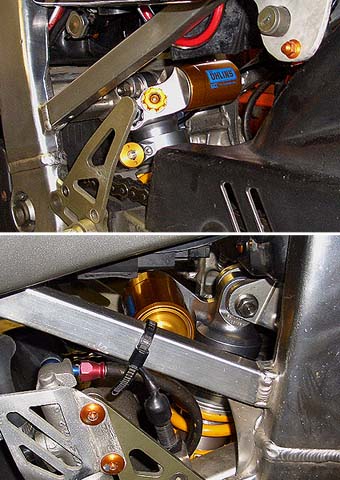

2009/08/30[リヤサス改造続き]

丸7年間(1.8万km)を経たWPのRサスが気に成り出したのだが、今更こんな古くてデカくて重いサスを2万円も掛けてOHするのは馬鹿げてる!

丸7年間(1.8万km)を経たWPのRサスが気に成り出したのだが、今更こんな古くてデカくて重いサスを2万円も掛けてOHするのは馬鹿げてる!

そこで新しいRサスを検討した結果、ナイトロンの一番安いタイプが候補に上がったのだが、店に問い合せてみた所、残念ながら高圧ガス式である事が判明し断念!(外部タンクが無いので低圧式かと思ったんだが…(;_;) って、オイル交換くらいは自分でやりたいしね。)

となると金も無い事だし、オイル漏れが克服できずに2年間放置したままだったK2用リヤサス(改)に再挑戦する事にした。(やっぱ途中で挫折したままっつ〜のは精神衛生上良くないし…)

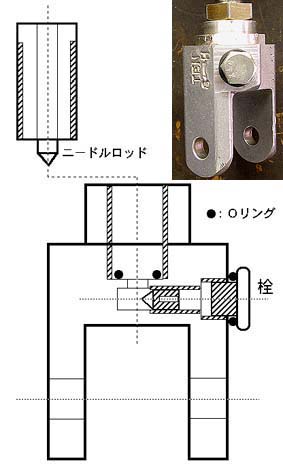

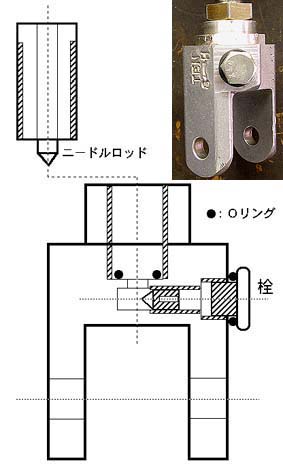

方法を考えた結果、図の様に伸び側減衰力調整ネジの頭の部分を取り去って、そこにオイル漏れを止める為の栓を付けてみる事にした。(これなら栓を外せば減衰力調整が可能だ。)

と思い付いたまでは良かったのだが、この調整ネジの頭を取り去る作業が思っていた以上に厄介で、結局、ドリルでザクザク穴空け大作戦!を敢行するしか無く、2時間以上も掛かってしまった…(;_;)

それとニードルロッドを(前にシャフトを1cm詰めた時に同じくコイツも)1cm詰めたのだが、後からシャフト端にOリングを入れた為に相対的にロッドの長さが短くなってしまって減衰力調整ができない事が判明!

これも悩んだ挙げ句、ロッドの尻の部分にM3ネジを付ける事で解決。(細いロッドに穴を空けてネジを切るのが結構難しかった…)

後は、頭の無くなった調整ネジの穴にM10のネジを切って、適当なOリングとボルトで栓をしてオシマイ!(重い鉄ボルトしか見つからなかった為、又、暇な時にアルミ棒で栓を造ろうと思っている。)

取り敢えずこの状態でバルーンを加圧してやって、オイルが漏れてこないか一週間の様子見だな…

これでもしダメなら潔く諦めて、ナイトロンのピギーバックタイプを特注しよう…(^^;;;(<ナイトロンは、特注仕様でも同じ価格でやってくれるらしい。)

[蛇足…] Fキャリパー(ブレンボ4POTレーシング)用リペアパーツが届いた!

[蛇足…] Fキャリパー(ブレンボ4POTレーシング)用リペアパーツが届いた!

オイルシールとピストンのセットになっていて、1キャリパー分が13300円也…(;_;)タ、タカイ

出来れば合わせ面のOリングも欲しいのだが、残念ながら(キャリパー自体が)非分解が前提の為、単品では出してくれない。

2009/08/31 24時間を過ぎてもオイルが漏れてこないので、空気圧を3kg→6kgに上げてみた。(<空気入れを押した時の手応えセンサーによる推定。)

それと高圧タンク付きの空気入れでどのくらいの圧力が出せる物なのか知りたかったので、自転車用タイヤの空気圧を調べてみた所、(競輪なんかで使われる)ロードレーサータイプだと最高で10kgf/cm2にも達している事が分った。 と言う事は、空気入れは少なくとも同程度の圧が出せる筈なので高圧ガスタイプにでも充分使えるじゃん!

2009/09/05[リヤサス改造続き2]

WPを外す為にシートを外したら、フト、タンデムシートの裏側が目に止まってしまった!(^^;;;

WPを外す為にシートを外したら、フト、タンデムシートの裏側が目に止まってしまった!(^^;;;

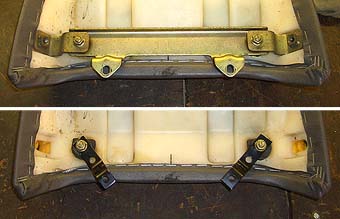

う〜ん、二人乗りなんてしないのに、こんな金具(写真上)はいらん!(因みにシングルシートカウルは、デザイン的にどうも好きになれなかったので人に上げちゃった!)

こんなもんは動かなければそれで良いのでエーモンの汎用ステー(写真下)で固定する様にして200gの減量!(15分でこんだけ減量できれば言う事は無いぞ。)

リヤカウルからバッテリーケースまで外して、やっとこさWPが取り外せるのだが、異常なまでに長いホースが滅茶苦茶邪魔でもうウンザリ…(-"-) 第一の目的は軽量化だが、このホースを無くす事も今回の重要なテーマ!

リヤカウルからバッテリーケースまで外して、やっとこさWPが取り外せるのだが、異常なまでに長いホースが滅茶苦茶邪魔でもうウンザリ…(-"-) 第一の目的は軽量化だが、このホースを無くす事も今回の重要なテーマ!

BESTEXのバネ(8.1kgf/mm)をK2改に移し換えてイニシャルを同じ14mmに設定し、WPに純正バネ(7.5kgf/mm)を戻してやって準備完了! 重量は、WP改:3.4kgf

→ K2改:2.8kgfで、600gの減量化!

後は、K2改を付けるだけ!…だったんだが、付けて屈伸させてみると動きがヘンだ… 圧縮時は良いんだけど、伸びる途中で『カタッ!』と言った音がしてダンパーが一瞬抜けやがる! こりゃ完全なエア噛みだな…凸(-"-) 2年間も放置してたんだから、使う前に確認すべきだった…

で、又外してバラしてオイル足してエア抜きしてやっと組めたと思ったら、何故か今度はオイル漏れ復活!\(^_^)/モウヤットラレンワ!

ところがこれが何回やり直しても治らず、ついにはシャフトのネジ部に水道工事用のシールテープを巻いて何とかクリアしたが、こりゃいずれ又漏れてくるだろうな〜…(^^;;;(キャビテーションを起こす様な凄い走り方はしないんで、しばらく加圧しないで使ってみよう。)

で、組んで仮締めして再び屈伸運動! おおっ、今度は完璧だぜ!

で、組んで仮締めして再び屈伸運動! おおっ、今度は完璧だぜ!

だがマダマダ試練は続く! バッテリーを乗せてみたらタンクとのクリアランスが少な過ぎる!…と言うかこりゃ走った時の振動で完全に角が当たるな…(^^;;;(推定1mm!) バッテリーケース後方にはマダ余裕があるので、素直に1cmばかり後退させるか、それともゴムクッションを間に噛ませて妥協しとくか?

しばらく(2年くらい?(^^;;;)は、このK2改で遊んでみるつもりだが、それに飽きたらナイトロンかオーリンスのTTX36を試してみたいので、それを考えればゴムクッションかな?(タンクの小さいナイトロンかTTX36なら、これだけスペースがあれば充分なので…)

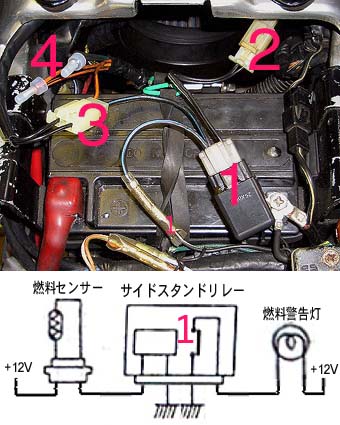

今日の所はこれでタイムオーバー… 明日は、バッテリーの下にある鉄板(重さ190g!)が無くなってブラブラしているスターターリレーとメインブレーカーとサイドスタンドリレーを固定する方法を考えなくてわ…(サイドスタンドSWとリレーは鬱陶しいんで取り外すつもりなんで、なんやかんやでトータル1kgfは減量できそうだ。)

2009/09/06[リヤサス周辺手直し]

恐る恐るシートをめくってみると、幸いな事にオイルは垂れておらず一安心…(^^;;;

恐る恐るシートをめくってみると、幸いな事にオイルは垂れておらず一安心…(^^;;;

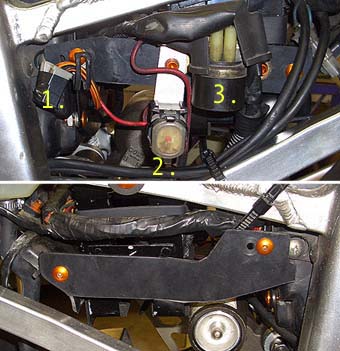

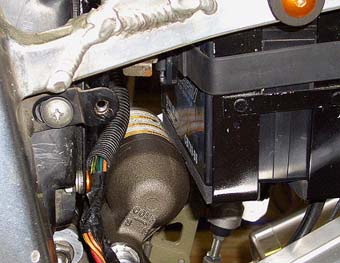

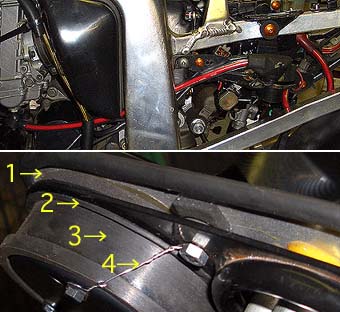

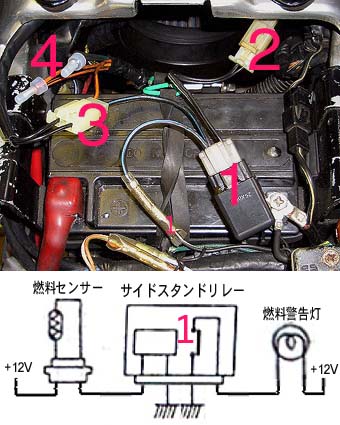

今日は、リヤサスK2改への交換に伴い、そのリザーバータンクで追い出されてしまった電装パーツの設置なんだが、これは純正のプラカバーをカットして、その上に固定する事にした。 写真上段の左から、

1. サイドスタンドリレーは取り外して、残ったコネクターにアルミ板で造ったジャンパー線を噛ませて常にサイドスタンドが上がった状態に偽装してある。(ジャンパー線の位置を間違えて、ヒューズを2個も飛ばしちまったのは御愛敬…(^^;;; 勿論、サイドスタンドSWは撤去!)

2.ノーマルでは、車体右側にあったメインブレーカーもこちら(左)側に移動。

3.スターターモーターリレー。 又、機会があれば不用になったハーネスを全てカットしたいな。

何も無くなった右側。(写真下段) こちらも純正のプラカバーを必要な部分だけにカット! ノーマルでこんな事をすると下の空間がポッカリと空いてしまって間延びする所だが、リヤサスのリザーバータンクがアクセントになって結構イイ感じ!

ついでにバッテリーケースを5mm程後退させてやり、リザーバータンクとのクリアランスを確保!

サイドスタンドSWが無くなったのだから、サイドスタンドに付いているSWの取り付けステーとSWを作動させるアームは当然カット!

サイドスタンドSWが無くなったのだから、サイドスタンドに付いているSWの取り付けステーとSWを作動させるアームは当然カット!

と書くと簡単だが、厚さ5mm程の鉄板が溶接してあるゴツイ造りなんでカナリ大変だった…(;_;) ノーマル1060g→900gへと、ステーとアーム撤去で160gの減量!

その他、外したパーツやらカットした部分を集めると約530gになった。(サンダーで塵になった分まで考慮すると、二日間で1.3kgオーバーの大減量!\(^_^)/)

と言う訳で何とか組み付け終了! 本当なら即試乗に出掛けたい所だが、既に外は真っ暗で、途中で走れなくなると厄介なんで又、後日に…

と言う訳で何とか組み付け終了! 本当なら即試乗に出掛けたい所だが、既に外は真っ暗で、途中で走れなくなると厄介なんで又、後日に…

左側を見ると、センサーと配線とステーでゴチャゴチャだったサイドスタンド廻りが凄くスッキリした感じになって大満足! カウルの下に配線が見えているのがやや気になるが、スグに押せる場所にブレーカーが無いと緊急時に困るので、ま、仕方あるまい…

対する右側は、大きなリザーバータンクがメカっぽくて良い感じ。 この位置だとエア圧の調整が凄くやり易い!

次の休みに試乗してみて、調子が良い様ならRサスのセッティング出しだな。

スタンドを外して本来の駐車場所に移動させようとしたら、明らかに車体が軽くなっていて驚いた! やはり、一気に1kgの大台を越えて軽くなると明確に分る。

2009/09/12 プチ試乗!

雨がパラ付く生憎の天気で、GSまでの往復3kmのみだが、街乗りレベルでは何の問題も無かった。 只、帰宅後にリヤを屈伸させてみると伸びる時に又も僅かな抜け感があったので調べてみた所、圧側減衰力調整を開けると抜けの量が増え、締め込むと消える事が判明! どうやらタンク内にエアが残っていて、それが圧側減衰力調整の穴を通ってボディ本体に流れ込む際の抜け感だと推測される。

TTX36の宣伝文句に、『片側を調整したときに他方への影響がありません。』と言うのがあって読んだ時は意味が分らなかったのだが、なるほどこの事かよ… しかし、今回はエアが混じってたから、『圧側減衰力を変えると伸側減衰力が影響を受ける!』事が分ったけど、混じってなかったら多分分らないままだったろうな… つか、感覚鈍過ぎ!>ワシ

2009/09/17 普通に試乗!

いつもの143kmコースにて試乗! 最初、圧側が弱かったが5クリック強めてほぼ納得。(伸び側も強めたいがオイルが漏れてくるので又、外した時に…)

ある程度信用できると判断したので、後半のワインディングをいつものペースで走ってみると、WPよりも動きが良い!(まぁWPは基本設計自体が古いし、OHもしてなかったから当然か?) 結論としては、「ワシが一般路を走るのには充分過ぎる!」(でも、TTX36欲しいな〜…(^^;;;)

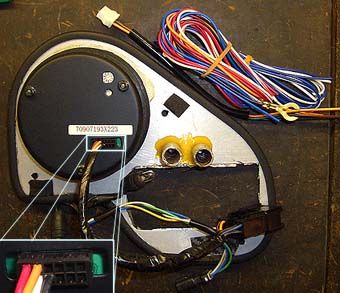

2009/10/04[タコメーター取り付け]

少しばかりムカツク事が有ったので、ストレス解消にタマタマ見掛けた永井電子製のタコメーターを買ってみた。(純正は、11500rpmからがレッドなのだが… ってま、そこまで回す事なんてマズ無いからイイだろ…(^^;;;)

少しばかりムカツク事が有ったので、ストレス解消にタマタマ見掛けた永井電子製のタコメーターを買ってみた。(純正は、11500rpmからがレッドなのだが… ってま、そこまで回す事なんてマズ無いからイイだろ…(^^;;;)

ノーマルタコの表示は、約270度に13500rpmが目盛られているので狭苦しいが、コイツは直径が7mm程大きい上に、約320度に11000rpmなんで目盛が凄く見易い!(因みに指定した回転数に達すると、右下の赤or黄色のLEDが点灯する。)

最新のメーターなので、ノーマルよりは少し軽いだろうと思っていたのだが殆ど同じでガッカリ…(;_;)(純正タコ:212g、新タコ:210g。 裏側のステーが無くなったので10gくらいは軽くなった筈。) でも質感が凄く高いのはマル!

只、本来が四輪用なので防水性能には難が有る…のだろうな〜やっぱし…(^^;;;キヲツケナクチャ

因みに価格は2万チョイだったが、フト純正タコの値段が気になって海外サイトで調べてみたら$400以上…ってマジですか〜っ!?

で、四輪用なもんだからハーネスがやたらと長いし、不用な機能(自由に設定できるレッド&イエローの回転数に達するとその信号を外に出す線とか…)も付いてて、もうハーネスがゴチャゴチャし過ぎ!(-"-)

で、四輪用なもんだからハーネスがやたらと長いし、不用な機能(自由に設定できるレッド&イエローの回転数に達するとその信号を外に出す線とか…)も付いてて、もうハーネスがゴチャゴチャし過ぎ!(-"-)

なので不用な配線は端子ごと全て撤去!\(^_^)/ ついでにコントローラーの配線も撤去!(レッド&イエロー回転数の設定さえ終われば、もう使う事は無いので… 因みに、イエローは1万rpm、レッドは1.1万rpmに設定。)

残った配線を必要最小限にカットしてノーマル配線に接続し、結局、当初12本あった配線は、電源2本、アース1本、回転信号1本、内部照明1本の計5本になったとさ。 メデタシメデタシ!

ノーマルタコへは、電源(黒/橙)、アース(黒/白)、イグナイター(黒/赤)の3本の配線が来ているので、内部照明(橙)以外は、それらを繋ぐだけでOK。(電源の内の1本は、常時ON接続が指定されているのだが無視して、2本共ACCに接続しておいた。)

写真の右上のが余った配線群。 手に持つと結構ズッシリ君で呆れる…

で、付けてみるとこんな感じ!

で、付けてみるとこんな感じ!

タコメーターの質感が凄く上がったのは嬉しいのだが、その反面、カーボンシールの安っぽいパネルの表面が気になってきたので、次は本物のドライカーボンパネルで造り直すつもり。

後、メーターの裏面がスッキリしているのと奥行が半分程になったのとで、以前は汚かったメーターパネルの裏側がとてもスッキリしたのが嬉しい。

で、実際の動作なんだが、ステッピングモーターでスミスのタコメーターの動きを模倣しているとかで、ノーマルの滑らかな動きとは違って50rpm刻みでカチッカチッ!と、まるで時計の秒針の様な動きをするのが印象的。

尚、気筒数の設定は、(4気筒では無く)2気筒に設定する事で正しく表示された。 信号線は、純正タコに来ていたイグナイターからの配線(黒/赤)を新タコの白に接続の事。

それとイグニッションOFFにすると、その時の回転数を指したままで指針が止まるな…(^^;;;(モーター駆動だから当然?) 勿論、次のON時に、『チチチチッ!』って音がしてゼロ点補正をしよるんだが…

2009/10/10[試乗] 日本海まで出掛けるつもりが福井の手前で雨が降り出してしまい320kmのみ。 動作には何の問題も無く最小分解能50rpmの緻密な動きは所有欲を満足させてくれる。 只、200km/h程度でメーターが振動し始めて、右に80度ばかり回ってしまったのがバツ! ま、所詮四輪用の固定方式じゃバイクには無理だな。 又、ラバーマウントか何か手を考えねば…

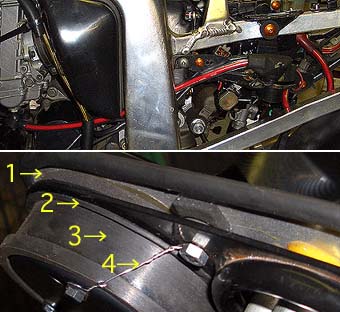

2009/10/12[パワーケーブル交換、タコ手直し、オイル交換]

[写真上]

[写真上]

リヤサス交換の余波で純正パワーケーブルが少し弛んでしまったので、新しくやり直す事にした!(なんせ18年を経ているので傷みや酸化も激しいのだ。)

当初は、カー用品店で売ってるアーシング用ケーブルを使うつもりだったが、カーオーディオ用のパワーケーブル(8sqのOFC)を見付けたのでコッチにしといた。(赤と黒があるのでプラスとマイナスで使い分けられるし、OFCなんで排気音が良くなるかも?<ならへんわいっ!)

ついでにバッテリーを前後逆にして最短距離で結ぶようにしといた。(勿論、マイナス側も同じ黒ケーブルでやり直してある。)

[写真下]

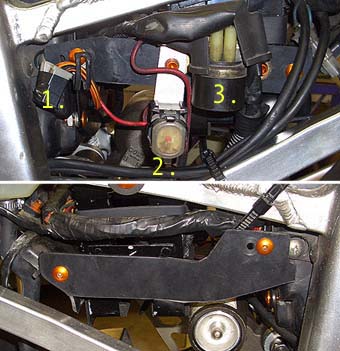

振動で回ってしまうタコは、表面パネルと鉄枠の間にスポンジゴム(1)を入れ、鉄枠の取り付け穴を少し広げて間に縁ゴム(2)を噛ませて、その上からタコに付属していたゴムリング(3)を填め込み、更に回り止め&リング脱落防止の為のワイヤーロックを2箇所に付けて、これ以上どないせえっちゅうねんっ!!

で、お待ちかねの[RoyalPurple]なんである。 なんせ普通のオイルとは余りにも色が違うので、フィルター交換は当然として、オイルクーラーも外して中のオイルを抜いてから注入しといた…(^^;;;

しかし、オイルの点検窓を見ると真っ黒で、まるで「1万キロ無交換なんです!」状態…(^^;;;(メンテのされてないバイクを見て、「おっ、このバイクのオイルはロイヤルパープルなんやね!」と言うとウケるかもしれない…<って、殆どの人には通じないと思うぞ。)

マダ暖機しただけなんで、アムゾイルとそんなに変わる筈も無く、今の所は極普通のオイルだな。 ま、サーキットで使うのならともかく、公道を走る程度じゃ違いは分らんだろ…

2009/10/17[TTX36取り付け]

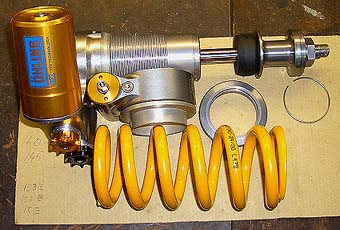

注文から3週間を経てやっと到着したTTX36である!\(^_^)/(当初は、買う気は無かったんだが、構造が凄く興味深いのでつい…(^^;;;)

注文から3週間を経てやっと到着したTTX36である!\(^_^)/(当初は、買う気は無かったんだが、構造が凄く興味深いのでつい…(^^;;;)

最新型のリヤサスなので(当然の事ながら)響子さん用など出ている筈も無く、GSX−R1000K7用:SU788…(^^;;;

上下の取り付け部分は共通なんだが自由長が5mm短いので最悪付かない可能性もある訳で、ま、そん時はそん時でK7に付けてやるつもり。)

従来型のリヤサスと違ってピストンにシムスタックが付いていない為、ピストン径がφ42mm→φ36mmへ小径化。 又、メインシャフトにも穴があいていないのでシャフト径もφ16mm→φ14mmへと小径化。 更にはバネの内径もφ58mm→φ52mmへと小径化されていて、その分軽いとのウリだったんだが、実際に計ってみると2.6kgfと結構重くてチト残念…(;_;)

特に減衰力アジャスターの周辺が分厚いアルミブロックでカナリの重量感があり、もちっと手間を掛けて肉抜きをして欲しい所。

油圧式のイニシャルアジャスターにしても、響子さんの場合は既に適正なイニシャル量が決まっているので軽量化の為にも撤去したい所。

で、厄介なのが有効長の差、5mm!

で、厄介なのが有効長の差、5mm!

当初は車高調を目一杯伸ばせば何とか付くんじゃ無いかと甘い期待をしていたのだが、無理に合わせるとネジが2山程度しか噛み合わない…(;_;)(有効長315mmで車高長が+−2mmだって…(^^;;;ナサケナ〜)

まぁ別に317mmにしてイニシャルでゴマかしても問題無いとは思うんだが、今のセッティングが凄く良い状態なのでアライメントを変えたく無いのだ。

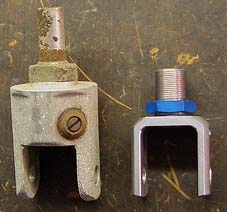

とは言えそんな事は初めから分っていた訳で、何の勝算もないままに購入する筈も無く、実は純正リヤサスを外した時に、「又、何かに使えるかも?」と思って切り落として残しておいたパーツ(写真左側)があるのだな…(^^;;;

17年以上もガラクタ入れの中でホコリを被っていた為、アルミ部分は酸化してザラザラだしシャフトの錆も酷いが、強度的には全然問題無い。

しかし、右側のオーリンスと比べると、この差は何だ??? と言うかオーリンスの方は、こんなチャチな造りで壊れない物なのかチト不安になるな〜…

さて、サビサビのノーマルシャフトを外して、オーリンスとのアダプターになるシャフトを作ろうとしたのだが、アルミじゃ強度的に怖いし、かと言ってチタンじゃ削るのがしんどいしで、これもガラクタ入れの中にあったインパクトレンチ用のエクステンションから作ってみた。

さて、サビサビのノーマルシャフトを外して、オーリンスとのアダプターになるシャフトを作ろうとしたのだが、アルミじゃ強度的に怖いし、かと言ってチタンじゃ削るのがしんどいしで、これもガラクタ入れの中にあったインパクトレンチ用のエクステンションから作ってみた。

チトもったいない様な気もするが、使わずに捨てられるよりは喜んでいるだろう。(因みにクロームバナジウム鋼って書いてあったけど、中国製の安物なんで多分違うだろうな…(^^;;;)

ネジの下半分は、φ14mmのピッチ1.25mmで、上半分はφ17mmのピッチ1.0mmなもんで、削るのが物凄く面倒臭くて滅茶苦茶時間が掛かった…(;_;)

今回は季節柄、マズ付ける事を最優先するが、又、雨の休日があればもっと大胆に削ってやるつもり。

無事にアダプターネジが完成し、組み立ててみるとこんな感じになる。

無事にアダプターネジが完成し、組み立ててみるとこんな感じになる。

ま〜、見た目の悪さと重量増になるのは癪だが、普通は見えない部分なんで今回は諦める事にしよう。

で、この状態で一度取り付けてみたんだが、やっぱイニシャル量が多過ぎて固い…(;_;)(そこそこ柔らかければ、このままで行くつもりだったんだがな〜…)

仕方が無いので今日中の完成を諦めて、イニシャルを減らす為にバネの取り外し作業に入る。

仕方が無いので今日中の完成を諦めて、イニシャルを減らす為にバネの取り外し作業に入る。

最近のリヤサスは大抵、イニシャルリングを弛めるだけでバネが外れるのだが、コイツは油圧アジャスターが邪魔をして外れないのだな…(;_;)(マサカ、こんなトコで技術科を稼ごうなんて考えてねえだろうな!?>オーリンス)

昔作った手製のスプリングコンプレッサーを使い、先のK7のFフォーク荷重測定の時の要領で外したが、これも結構手間取った…(バネレート80N:8.1kgf/mm、自由長160mm、当初のイニシャル量:18mm)

できれば軽量化の為に油圧式のイニシャルアジャスターは外したかったが、アジャスターリング(内径48mm、ピッチ1.5mm)を作るのに手間取りそうだったのと、目一杯アジャスターをズラせば必要なイニシャル量(14mm)が得られる事が分ったので、取り敢えずはこのまま行くだべさ!

2009/10/19[取り敢えずの装着完了!]

宿直明けを押して、何とか装着完了!\(^_^)/

宿直明けを押して、何とか装着完了!\(^_^)/

元がK7用なのでストローク量不足が心配だったが、イニシャル最弱(それでも9mm掛かってる…)状態でタンデムバーに目一杯体重を掛けてチェックしてみた所、公道を走る程度なら問題は無いと判断。

その後、油圧アジャスター(対辺8mmのボックス)で更に5mmイニシャルを掛けてやって、これで本来の値(14mm)になる。

後は、今までの感じに近くなる様に、伸圧のダンピングアジャスターを変えながら押し引きを繰り返して調整する訳だが、宣伝文句通りで調整幅がカナリ広く、試しに伸び側を最強にしてみると伸びてこないし、圧側最強だと縮まない…(^^;;;

シムスタック式だとどうしても隙間からオイルが漏れてしまうので、ここまで強くする事は難しいんじゃないかな?

又、最弱状態だとどっちもスカスカで、特に圧側がスッ!と入る感覚はクァンタムの感覚に近く、この辺りは内部圧の低さ故だろうな…

さて、後はいよいよ試乗をして減衰量の微調整をするだけ…(^^;;;

2009/10/22[試乗とセッティング]

常神(三方五湖の北)まで往復471kmを走って試乗とセッティング!(^^;;;

[TTX36]

今までのリヤサスの時と同じく伸圧共に最弱の状態で出発したのだが、神戸大学下の交差点を左折しつつ一気にアクセルを開けたら、リヤがスコンッ!って一気に入り込んでしまってコケかけた…(;_;)(その時は、リヤがパンクしたのかと思って慌てて確認した程。)

どうやらコイツの調整幅の広さって半端じゃ無くて、最弱状態では減衰量ゼロと考えて良さそうだ。(普通のサスだと、いくらニードルでの調整を最弱にしても、シムスタックで発生する減衰力があるのでゼロにはならない。 …と言うか、シムスタックでの減衰量がメインで、ニードルは微調整程度。)

減衰量を少なめにするとクァンタムの様な動きをするのは、やはり低圧式ならではだろうな。

[ROYAL PURPLE]

公道で回した程度じゃ、エンジン音が静かになったとか回転が滑らかになったとか言っても、果たして新品のアムゾイルと比べて分るかどうか?(^^;;; 只、オイルの焼ける臭いが独特で、昔のカストロの2st用植物性レーシングオイルの様な臭いがするのが印象的。

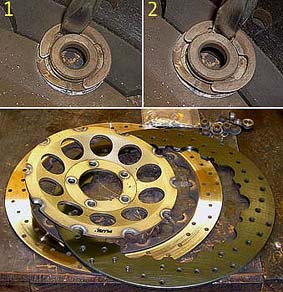

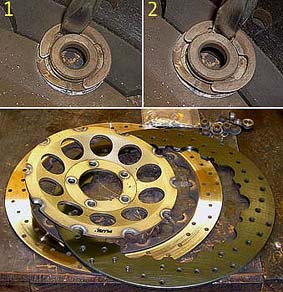

2009/11/14[Fディスク交換]

[経緯] 少し前から時々ヘンなキックバックがブレーキレバーに出る事があったのだが、どうにも無視できないレベルになってきたので調べてみた所、Fディスクの厚みが左右共に4.2mmになっている事が判明…(;_;)<新品は5.0mmで摩耗限界は、4.5mm!

[経緯] 少し前から時々ヘンなキックバックがブレーキレバーに出る事があったのだが、どうにも無視できないレベルになってきたので調べてみた所、Fディスクの厚みが左右共に4.2mmになっている事が判明…(;_;)<新品は5.0mmで摩耗限界は、4.5mm!

思い起こせば10年以上前、ディスクが摩耗限度に近付いて来たので新品を用意したのだが、その後スグに転勤&免取りでサーキットに通えなくなってディスクが減らなくなり、結局そのままになってたんだよね〜…(^^;;;

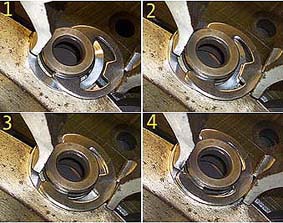

[分離] 純正ディスクはピンがカシメてあるけど、社外品の場合は写真の様にEリングを外すだけで分離できる。>写真上段

私の場合は我流なので適当なマイナスドライバーを使うけど、もしかしたら正規のやり方があるのかな?(コレはチタンピンなので問題無いが、アルミピンだったら当然傷が付くので何か別の手段を考えた方が良いだろう。)

で、無事に外れた古いディスクと新品ディスク。>写真下段 インナーローターの表は綺麗なんだけど、裏はブレーキダストで真っ黒け…(^^;;;

[組立] 組み立ての際、ウェーブワッシャーとEリングは必ず新品を使う事! もし、ピンやインナーローターが損傷していたら、それも交換する事!(なんせ最重要保安部品である…)

[組立] 組み立ての際、ウェーブワッシャーとEリングは必ず新品を使う事! もし、ピンやインナーローターが損傷していたら、それも交換する事!(なんせ最重要保安部品である…)

写真の組み立てで使用している工具は、[ウォーターポンプ・プライヤー]と言う汎用工具で、ホームセンターなら千円程度で売られている安物だが、別に「この工具じゃないとダメ!」ってな事は無くて、デカいペンチの様な工具であれば何でも良い。(大事なのは、必ず最後の位置までキッチリとEリングを填め込む事!>写真4)

それとEリングには丸味を帯びた表側と平らな裏側があって、写真の様に表が上に来る様に組むのがセオリー!

組み終わったら、ディスクが傾いていないか、Eリングがキッチリ填まっているか、ウェーブワッシャーがズレていないか、ピンを回す事ができるかとその回り具合に酷いバラ付きが無い事を確認!(Eリングの開口部を回転方向に向けてやるのは、個人的な拘りである…(^^;;;)

ピンとディスクのクリアランスの状態によっては、非常に面倒な作業になるのだが、そこはブレーキ廻りに定評のあるプラスミューのパーツだけあって何の問題も無かった。

[取付] 車体への取り付けが終わったFホイールと新品ディスク!

[取付] 車体への取り付けが終わったFホイールと新品ディスク!

黒いディスクが精悍な感じでカッコイイ! できればブレーキを掛けてもこの色が変わらないディスクがあればイイのに…(^^;;;)

ホイールを車体に付けたら回してみて、ディスクに左右の振れが無い事を確認して取り付け完了!(マトモな部品をマトモに組んでれば振れなんか出ないが、もし目視でも分る様な振れが出ていれば原因を追求すべき!)

ついでに先日購入しといた、ブレンボレーシングのリペアキット(シール&ピストン)と擦り減っていたブレーキパッドとグリップも交換してやって、明日は試乗だ〜っ…と言いたい所なんだが、何の因果か明日から再来週の22日まで休み無しなんだよ…凸(-"-)クソッタレ!

[ミス]2009/11/18 フト写真を見ていて左ディスクの向きが逆である事に気付いた…(;_;)ウゲゲ(渦巻き状に並んだ穴の位置は本来、回転によってパッドのかすや汚れを外側に弾き出す様に並んでいないとならない。) ったく、俺は何をやってんだ…(-"-) せめて左右共に間違ってれば入れ換えるだけで済むのに、又、外して組み直しだ…(11/22 組み直し)

2009/12/06[タコメーター手直し2]

先日の手直しでOKだろうと思っていたのだが、確かにワイヤーロックで横に回る事は無くなったものの、今度はある程度回転数を上げると振動でパネルから浮き上がる様になってしまい、ついに今日はパネルから外れて落っことし掛けちまったもんで又も手直し!(^^;;;

先日の手直しでOKだろうと思っていたのだが、確かにワイヤーロックで横に回る事は無くなったものの、今度はある程度回転数を上げると振動でパネルから浮き上がる様になってしまい、ついに今日はパネルから外れて落っことし掛けちまったもんで又も手直し!(^^;;;

今度は、アルミでステーを作ってマジックテープで止めてみた。(マジックテープならある程度の振動を吸収してくれると思うのだが、どんなもんじゃろか?)

念の為にステーの左下部分をパネルのネジで固定して、少しだけ接着剤を付けたタイラップを巻き付けて浮き上がり防止にしてみた。

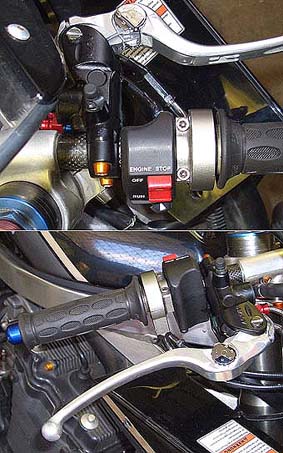

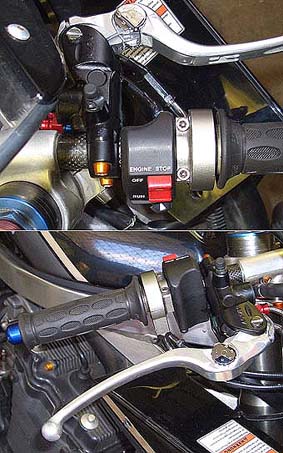

2010/01/09[ハンドル右スイッチ廻り交換]

数年前からアクセルワイヤーが痛んできてたんだが、ヨシムラのアクセルユニットはワイヤーが特殊で市販のワイヤーが使えないし、ヨシムラに注文しようにも既に廃盤だし、そもそも元がTMR用なもんでFCRには使い難いしで、ついついそのままになってたんだよね…(;_;)

数年前からアクセルワイヤーが痛んできてたんだが、ヨシムラのアクセルユニットはワイヤーが特殊で市販のワイヤーが使えないし、ヨシムラに注文しようにも既に廃盤だし、そもそも元がTMR用なもんでFCRには使い難いしで、ついついそのままになってたんだよね…(;_;)

なので今回、FCRの冬用リセッティングのついでにアクティブの薄型SW(OW−01タイプ)とBITOのアクセルユニットに交換する事にした次第。(但し、開度が変わるのは避けたいのでアクセルパイプだけはヨシムラを流用!)

ま、BITOは良いとしても、アクティブの汎用SWの安っぽさにカナリ幻滅…凸(-"-) 写真では分り難いがプラスティックに質感が無く、操作感にも節度が無いしでまるで子供向けのオモチャだ!

オマケに配線がヤマハ基準(?)なのか響子さんには全然合わず、全ての端子を入れ換えた上に切り張りして、更にはジャンパー線まで噛ませないとならずで、もうウンザリ…(車種別の専用品を買えば問題無いのだが、同じ質感で値段が倍もしやがんだよ!)

当面はこのまま行くにしても、もう少しマシなSWがあれば交換したいな。

それとCBR1000RR用のマスターなんだが、K7用のマスターと比べるとエア抜きが滅茶苦茶し難いし、ホースの取り出し口が右寄りなんでSWのハーネスと干渉してレバーとグリップの間隔が広がってしまうしSWの取り付け角度も悪くなるしで、これも次はK7のマスターに換えたいな。

ついでに、又も接触不良を起こし始めたリヤブレーキランプSWを新品に換えてやって今日の作業はオシマイ!(って、アクティブで手間取ってしまって朝の9時から夜の19時まで掛かった…(;_;)ツカレタ)

2010/01/10[試乗]

何故だか回転が落ちね〜っ…(;_;)(アクセル閉じてから回転が落ちるまでに約5秒を要す。 ワイヤーを調整しても変わらない。) 原因解明と手直しは、又、来週だな…

SWもカナリ上向きの為、今までの調子でライトのON/OFFをしようとするとセルボタンを押しちまう…(-"-) やはりK7のマスターに換えるしか無いな…

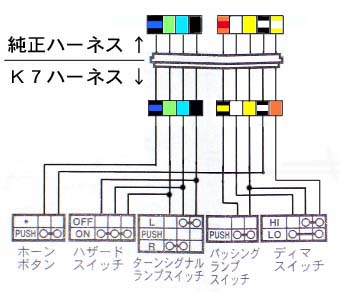

2010/01/17[ハンドル左スイッチ交換(配線編)]

右側のSW類が新品になったのに左側が古いままなのは見た目が悪いし、ウィンカーSWの動きも悪くなってきてるんで左側も新しくする事にした。(なんせ18年選手だ…(^^;;;)

右側のSW類が新品になったのに左側が古いままなのは見た目が悪いし、ウィンカーSWの動きも悪くなってきてるんで左側も新しくする事にした。(なんせ18年選手だ…(^^;;;)

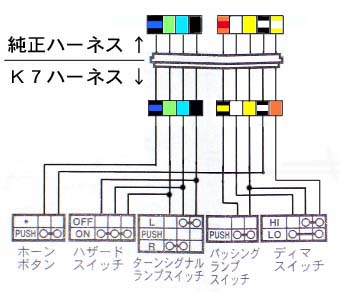

とは言え同じパーツにしたんじゃ芸が無いし、何よりもデザインが凄く古臭いので、新しいSWはK7用をチョイスしてみた!

って、K7を持っている人なら分ると思うけど、このK7のSWは仲々造りが良いのである。 プラスティックの質感は高いし、パッシングやホーンボタンはカチカチとした操作感で気持ち良いし、ディマーSWやウィンカーSWはデザインが左右非対称で凝ってるしで仲々秀逸!(写真参照!)

又、価格も7千円程と格安で、アクティブの右側SWのコストパフォーマンスの悪さと比べると雲泥の差がある! 因みに品番は[37400-21H10]。

只、古い奴よりも少し大きい為、仮組みしてみるとクラッチレバーの基部が当たってしまってクラッチが切れない…(;_;)(純正クラッチマスターなら問題無いのかもしれないが、響子さんにはRC30用のクラッチマスターが付いているので…)

ま、このクラッチマスターも17年間使い続けた超ロートル品なんで、もう換え時だよな。

で、話は変わってFCRの戻り不良なのだが、寒さに負けた…(^^;;; 先週は車庫の寒いトコで配線作業をしたもんだから、寒さで指が攣っちまって大変だったのよ…(;_;) なもんで今日は暖かい部屋の中で作業しますた…(^^;;;

さて、当初は、『同じGSX−R系なんで上手く行けばボルトオン…じゃないコネクターオンかも…?』と思って調べずに購入したのだが、実際に配線図を比べてみると結構違っててガッカリ…(;_;)

さて、当初は、『同じGSX−R系なんで上手く行けばボルトオン…じゃないコネクターオンかも…?』と思って調べずに購入したのだが、実際に配線図を比べてみると結構違っててガッカリ…(;_;)

ネックはK7の常時点灯方式で、それに伴う配線のカット&増設や、クラッチSW用の配線処理(黒/白はカット、黒/黄をパッシングに流用:響子さんはハイビーム容量が下がっているので流用できるが、ノーマルライトの場合は太い線に要交換!)やらが必要なのだな。

後々の手間を考えると、やはりK7側ハーネスに合致するコネクター(10ピン)を手に入れて繋ぐのが一番な確実な訳だが、これが普通のバイク用品店等では全然売ってなくて、検索掛けて探し回って見付けたお店[配線com]から購入!

この店のHPに拠ると、使われているコネクターは、住友電装製の[10P090K-SMHM]と言うタイプだそうだが、こんなに沢山の種類があるとは知らなんだ…(^^;;;

そのまま繋ぐと長さが余ってしまうので、純正ハーネスを10cm程カットしてやって配線完了! 確認テストは、勿論OK!(ハザードがちゃんと動いたのが嬉しいぜ…(^^;;;)

2010/01/23[ハンドル左スイッチ交換(取り付け編)]

K7用のクラッチマスターが届いたので、SWボックスと共に装着!(マスターが新しくなったのだから、当然、リリースシリンダー側も新品に交換!)

K7用のクラッチマスターが届いたので、SWボックスと共に装着!(マスターが新しくなったのだから、当然、リリースシリンダー側も新品に交換!)

こうして比べてみると違いは歴然だが、個別で見せられたら何処が変わっているのか分らないだろうな。

マスターのピストン径が2mm弱小さくなった事でクラッチが随分と軽くなったが、当然ながらストローク量が増えるので純正クラッチだと引き擦るかも?(バーネットのクラッチ板は切れが良いので、響子さんの場合は問題無いのだが…)

フロントカウルを外したついでに、ゴチャゴチャしていたカウル内側の配線を整理して、接続端子も全て新しくしてやった!(い、いや、コネクターが手に入る様になったので、この際だからと前から欲しかった圧着工具を買ったのだな…(^^;;;)

それから懸案のFCR戻り不良なのだが、大昔にOHから帰ってきた時にも同じ様な症状が出ていた事を思い出したので、古いログを調べてみた所、最終的にはヨシムラのアクセルユニットを付ける事で完治していた!

チト信じられない気もするのだが、ヨシムラとBITOのユニットの機構上の違いと言えばワイヤー長の違いくらいしか無い訳で、その事から考察した結果、[ワイヤー長が違う]→[タイコの位置が変わる]→[プーリーに加わる力の位置が変わる]→[プーリーの歪みからシャフトに左右方向の力が掛かる]→[シャフトが横にズレてリンクアームがボディ壁面に当たる]→[摩擦が増えてバルブの下がるのが遅れる]のでは無いかと推論してみたのだが、アクセルを煽りながらシャフトを横から押し引きしてみても症状は完全には消えず、この仮説は脆くも崩れ去った…(;_;)

その他の違いとなると、タイコのプーリーへの取り付け位置、ワイヤーの太さと固さ(保護チューブの性でBITOの方が一廻り太くて固い!)くらいしか考え付かない…

2010/02/02[FCR戻り不良手直し]

再考してみた結果、「固くて太いワイヤーがタンクの底と干渉して、FCRに強い下向きの力が加わるのでは無いか?」と推測。(事実、ヨシムラのワイヤーもタンクの底と干渉して、内部の金属部分が見える程に痛んでいた。)

再考してみた結果、「固くて太いワイヤーがタンクの底と干渉して、FCRに強い下向きの力が加わるのでは無いか?」と推測。(事実、ヨシムラのワイヤーもタンクの底と干渉して、内部の金属部分が見える程に痛んでいた。)

そこで可能な限りワイヤーの位置を下げてみようと、ワイヤー取り付けステーの前方取り付け穴(赤色矢印)を上に広げて、更に開き側ワイヤーの取り付け部分(青色矢印)をサンダーで斜めに削って、開き側ワイヤーが前に傾く様にしてみた。(これで3mmくらいは下がる筈。)

で、組み立ててみたのが下の写真。

ワイヤーの位置を少しでも下げる為には本来、赤色▲▼部分の長さを極力詰めたい訳なのだが、グリップ側の遊び調整を目一杯伸ばしてもこれが限界で、いくらなんでもインナーワイヤーが長過ぎ!(勿論、タイコの位置は一番遠い穴。)

ヨシムラのアクセルユニットに付いていたワイヤーだと、この赤色▲▼部分の幅が半分程だったので、どうやらこの辺りの複合要因っぽいが、もしこれでもダメだったら次はインナーワイヤーを詰めてみるしか無いな…(;_;)

因みに、今までは燃料ホースを開き側と閉じ側ワイヤーの間に通していたのだが、今回、開き側ワイヤーが前に傾いた事でワイヤー間が狭くなってホースが通せなくなってしまい、止むなく開き側ワイヤーの上とタンクの間を通す羽目になったのが気掛かり… TMRみたくサイドリンクにしたいぜ!

2010/02/07[試乗と更なる手直し]

試乗してみた結果は、完璧OK!\(^_^)/(いや〜、こんなに手間取るとは思ってなかったけど、実に13年振りで戻り不良の原因が明らかになった訳だな〜…)

帰宅後、更に念を入れてインナーワイヤーを各々1cmばかりカットして、開き側ワイヤーの調整部ナットの右(赤色▲▼部)の方も取り去って、限界まで赤色▲▼部分を詰めてみた。(^^;;;

2010/03/14[新メーターパネル作成!]

アクティブの新型速度計が気に入ったので、新しいメーターパネルをドライカーボンで作ってみた!(取り付け日記はコチラ!)

2010/03/21[果たしてリレーが原因なのか?]

新しい速度計を付けたのは良いのだが、試乗にて早速のトラブル発生!

って、メーター自体はOKだったんだが、給油が終わってイザ出発しようとしたらセルが全然回らんのだな…(;_;)(他の電装には何の問題も無し。)

ま、その時はGSの兄ちゃんに押し掛けを手伝って貰って無事に帰宅したのだが、どうにも原因が掴めない! 帰宅直後は動かなかった癖に、チェックしてる内に正常に動く様になっちまって再現しない!

で、「単なる接触不良だったのかな?」と納得して次の日に出掛けたら、又も同じ症状が発生!凸(-"-)(しかも停まる直前の惰力走行中に、一度エンジンを切ってセルが回る事を確認してるの・に・だ!!)

メーターの配線が影響しているとは思えないし、SWやハーネス廻りにも問題無いしで、となると一番怪しいのは18年以上も使い込んだリレー(写真の奴)なのだが、そのリレーにしても外して12Vを掛けると正常に作動しやがる。

エンジンの熱が影響している?とか、サイドスタンドを使って車体が傾いていると動作しない?とか、色々考えてはみるのだが、取り敢えずリレーを換えて様子を見ようかと…

ついでに、メーターを換えてから燃料警告灯が点きっぱなしだったんだが、てっきり配線ミスだと思ってたら、実は燃料センサー自体が死んでたのでコイツも交換だ!

2010/03/22[もしかしてコイツか?]

古いリレーを全バラにしてみた。

すると、エナメル線を1/3程ほぐした所で断線を発見!

ま、カシメてある物を無理矢理バラしたので、その時に切れた可能性もあるのだが、もしコレが原因だとすれば、「冷間時は接触しているので通電するが、エンジンの熱で暖まるとコイルが膨張して断線状態になる!」と今回の現象を説明する事ができる。

とは言え、一昨日は停車直前にセルが回る事を確認しているので、それとは矛盾するよな〜…?(熱を加えた上に更に傾けると断線するとか?(^^;;;)

2010/03/27[結果は大ハズレ!]

リレーを新しくしてみたのだが、又も動かない!!凸(-"-)

症状は全く同じで、チェックしている内に又、正常に戻っちまうもんで原因箇所が特定できない!

で、イイ加減で頭に来てしまい、究極的対策として配線を無視してセルを回せる様にリレーの位置をシート下に移動。(写真参照)

ドライバー等で黄色のラインをショートさせるとリレーコイルに直接電流が流れてリレーが動作する! 又、万一リレーコイルが断線しても赤いラインをショートさせれば問答無用でセルモーターに電流が流せる!

ま、できればそんな事態は避けたいが、原因が分らない以上仕方があるまい…(;_;)

2010/03/28[見っけ!]

今日の走行に於ても症状は同じで、出発時はOKなのに一度停まってからエンジンを掛けようとするとセルが回らん…(-"-)

で、帰宅後もセルが回らなかったのだが、セルボタンを押したままでハンドルを少し動かした時にセルが一瞬だけ動いた!!\(^_^)/ヤタッ!

こうなると、もう原因はハンドル廻りの配線しか無い訳で、一番怪しいハンドル右側SWからのコネクターを外して端子をチェック!

で、ハイ、見つかりました! 写真のカプラ−左下の端子の爪がバカになってて(目視ではOKなのに)コネクターを差し込むとメス側端子に入らずに押し出されてしまうんですな〜…(;_;)(端子がコネクターから完全に抜けてりゃ分るんだが、押すと引っ込むし離すと戻るしで目視しただけじゃ絶対に分らん…)

で、抜き出した端子の爪を起こしてやって再び差し込んでオシマイ!(このタイプの端子って端子自体に戻り防止の爪が付いてて、外す時にその爪を押さえながら抜くんだけど、その時に爪を押さえ過ぎると次に差し込んだ時に引っ掛からなくなるんだよね… 最近の奴だとコネクター側に爪が付いてるんで大丈夫なんだけど。)

今更言っても遅いけど、アクティブの右側SWに換えた時にもちっと注意深く確認すべきだった…(組んだ直後は普通にセルが回ったし…(;_;))

ま、これで100%完治した筈!(なら良いのだが…(^^;;;)

※2010/04/04 約160kmを走り、途中休憩でエンジンを5回止めて全てOK! ま、やれやれってトコやね〜…(^^;;;

2010/04/10[燃料警告灯が消えない!]

てっきり燃料センサーの故障だと思ってセンサーを新品に換えたのに、ガソリン満タンにしても燃料警告灯が消えない…(;_;)

なんでやねん???と考えてみた結果、どうやら燃料センサーは可変抵抗を噛んでいる為、(白熱球だと点かないくらいの小電流なんだけど)LEDなら充分点灯するだけの電流が満タン時でも流れてしまうようだ…

油圧警告灯がOKだったので、てっきり燃料の方も行けると思い込んでいたのだが、考えてみれば油圧センサーってON/OFF制御なんだよね…(;_;)

今から又、メーターを外してLEDをウェッジ球に戻すのも手間なんで、何とかセンサー側に抵抗を追加してLEDが点かない値まで電流値を下げたいのだが上手く行くのだろうか?

古いセンサーの抵抗値を計ってみると、センサー部がガソリンに浸かった状態で1380Ω、浸かってない状態だと1330Ω。 LEDに付けてるカーボン抵抗(650Ω)と合わせて約2kΩ! 抵抗に掛かる電圧を13Vとして流れる電流値は、13÷2000=6.5mA!

これを一体何mAまで下げれば消灯した様に見えるのだろうか? 又、上手く満タン時に消灯できたとして、今度はガソリンが減ってきた時に上手く点灯するのだろうか?

センサーの抵抗値の差(1380−1330=)50Ωが正しいとして、この50Ωの差だけで上手くLEDの点灯を制御できる物なのかカナリ不安だ…

ま、やるだけやってみて無理な様なら、その時は素直にノーマルのウェッジ球に戻そう… それにしても先のスターターリレーの件と言い、判断ミスが続いちまってブルーだぜぃ…(;_;)(合わせて約1万円の無駄金だ!)

※2010/04/11 手持ちの抵抗を組み合わせて20kΩを追加してみたのだが、それでもLEDは(暗くはなるものの)消えない…(;_;) これではノーマルセンサーで制御できる筈も無いので断念! 又、Fカウルを外した時にノーマルのウェッジ球に戻すとして、当分の間はコネクターを外して対応。(航続距離なんて大体分ってるし、そもそもリザーブコックが付いてんだから無くても構わないし〜…(^^;;;)

2010/04/12 取り外したサイドスタンド用のリレーが使えそうなのだが、果たしてそこまでやる意味なんてあるのか…?(^^;;;

2010/04/17[これでどうだ!?]

なんだか妙にやる気が出てきたので、こんな風にしてみた…(^^;;;<そのやる気を何か他の有意義な事に生かせ!

[1]は、昨年取り外していたサイドスタンド用リレー。 [2]が燃料センサーのメーターランプ側で、[3]が同じく燃料センサーのタンク側。(ノーマルはこの[2]と[3]が接続されている訳。) [4]が本来はサイドスタンドリレーに繋がっていた配線だが、被覆圧着端子で直結してある!

[4]から取った電源は、[3]を経由して燃料センサーの可変抵抗を通過し、[1]の電磁石を経由してアースされている。 リレーの出力側はそのまま警告ランプに接続してあるので、リレーが動作すれば警告ランプが点灯する仕組み。(配線図参照)

『たかが20mAを流す為にわざわざリレーを使う!』 これを至高の贅沢と言わずして何と言おう!\(^_^)/<おい

古いセンサーを使った実験では、燃料センサーの抵抗値とリレーの作動電圧が上手い具合に合って動いたのだが、果たして実際に上手く行くかどうかは未知数である…(^^;;;(ま、取り敢えず今は満タン状態で消えてるんだけど、果たして減ってきた時にちゃんと点くのだろうか…?)

※2010/04/24 配線図追加!

2010/04/25[無事点灯!!\(^_^)/]

本日のテスト走行にて、無事点灯を確認!!\(^_^)/

本日のテスト走行にて、無事点灯を確認!!\(^_^)/

ノーマルだと、250kmを過ぎた辺りで時々点灯、280km超で完全点灯と言った所なのだが、コイツは各々30kmばかり早いのが玉に傷!

とは言え点かないよりは遥かに良い訳で、想像していた頻繁な明滅も起きず一安心!(点灯時期が早めなのは、抵抗を増やす事で解決するだろ…多分)

勿論、リレーによるON/OFF制御なので、ノーマルの様な明るさの微妙な変化は無いのだが、ま、機能的には必要にして充分なのでこのまま行くつもり!(今更、ウェッジ球に戻すのも面倒だし…(^^;;;)

※2010/05/02 前回のトリップクリアのタイミングを間違えていたらしく、今日給油したら燃費が16km/Lを切っていた…(;_;) 走行履歴を見ると80km程が消えていたので、それを考慮すると大体300km前後で点灯する計算になる。 なのでこれは現状維持で行く事に決定! ついでに警告灯が明る過ぎて目障りな為、間に15kΩの抵抗を噛ませて対処。

2010/05/23[Fマスター交換!]

FキャリパーをOHしたついでに、Fマスターを(CBR1000RR用の物から)K7用の物に交換!

FキャリパーをOHしたついでに、Fマスターを(CBR1000RR用の物から)K7用の物に交換!

デザイン的には、マスタータンクからのホースの取り付け口が真上から真横に移動しただけなのだが、たったそれだけの事でデザインが凄くスッキリして見えるのが不思議!

それと、キャリパーへのホース取り出し口がCBR用よりも約1cm内側に移動している為に、それまではハーネスが干渉してしまって前に45゜程傾けないと付けられなかった薄型ライトSWが真っ直ぐに取り付けられる様になった!\(^_^)/(些細な事だが見た目が全然違う!)

只、真っ直ぐ付けられる様になった性で、SWボディの意味の無い逃げが目立つ様になってしまったのがチト…(-"-)(OW−01だと、この逃げの部分にFフォークのインナーチューブが来るのだな。 って、こんな逃げまでコピーせんで良いから、もちっと質感を上げてくれ!>アクティブ)

それとピストン径が、φ17.5mm

→φ19.1mmへと少し大きくなる為、タッチは良くなるが効き自体は悪くなる(※)ので要注意!(ラジポンはレバー比も大きいので危険と言える程では無いが、油圧係数等の細かい計算に付いては、コチラ!を参照の事。)

※2010/06/06[補足] 試乗した所、思った程に効きが低下していないので理由を考えてみた所、薄型SW+アクセルホルダーに換えた事でレバーに掛ける指の位置が変化して、その結果レバー比が大きくなっていた為と考えられる。

2010/07/27[ETC装着!]

この7月の初めからダラダラと続けていた[ETCの装着]がようやく一段落した!\(^_^)/

この7月の初めからダラダラと続けていた[ETCの装着]がようやく一段落した!\(^_^)/

勿論、馬鹿げた二輪専用品など使う訳も無く、軽登録の四輪用ETCである!

アンテナは、もっとシールドの下の目立たない場所にしたかったのだが、適正なアンテナ角度を維持する為には、どうしてもこの位置になってしまうのだな…(ETC本体はK7との共用なのだが、いちいちアンテナを付け換えるのは面倒なので、もう1個アンテナを手に入れて各車専用としておいた。)

この位置ならアンテナの雨対策は不用だし、動作状態が常に確認できるので安心して突っ込める! 又、本体自身はタンクバックに入れるので、雨、振動、ホコリに付いてもノープロブレム!

で、折角付けてはみたのだが、実の所、高速道路を使う事なんて殆ど無いので、今の所は、六甲北有料道路、新神戸トンネル、山麓バイパスでテストしてみただけなんだよね〜…(^^;;;<意味がねえっ!!

2010/08/29 一通り動くのが分ると飽きてしまい、アンテナやら電源の配線も目障りになって来たので撤去!(^^;;;ナニヤッテンダカ

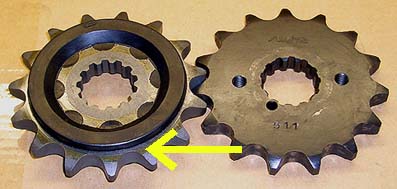

2010/09/23[Eスプロケ交換]

OZホイールへの換装に備えて、Eスプロケを(532→530へ)交換!

OZホイールへの換装に備えて、Eスプロケを(532→530へ)交換!

前回の腰上OH時に苦労した挙げ句、結局は外せなかったので、今回は腹をくくってナットをサンダーで削り落とす事にした!(^^;;;

サンダーでナットの1面だけをシャフトに届くまで削り、他の5面は対辺が(手持ちのインパクトレンチ用コマで最大の)27mmになる様に削り、鉄棒で歯とフレームの間に回り止めを噛ませてからインパクトレンチを使用!

ドライブシャフトの取り付け部に少し傷を付けてしまったが、ま、この際だし仕方があるまい…

ついでにシャフトのオイルシールと押さえプレートも交換して、これで準備完了!

2010/09/26[ホイール交換]

少し面倒な部分もあったが、特に手間取る事も無く、無事に交換終了!(取り付け日記は、コチラ!])

少し面倒な部分もあったが、特に手間取る事も無く、無事に交換終了!(取り付け日記は、コチラ!])

って、折角の素晴らしいデザインなのに、組んじまったら殆ど分らねえ〜っ…(^^;;;(前をシングルディスクに、後を小径ディスクにでもするか?)

ホイールを換えるのは今回が3回目(純正 → PVM → テクマグ →

OZ)になる訳だが、多分、これが最後になるだろうな。

因みにタイヤは、ピレリの新製品(エンジェルST)だが、新品ホイールに傷を付け無い様に慎重に組んだもんで、いつも以上に疲れた…(;_;)

外したテクマグスーパーライトは、ジャンク品として楽オクに出品予定!

2010/10/03[Fディスク取り付けボルト&前後ウィンカー交換!]

ホイールを換えたついでに、以前から換えようと思いつつも、そのままになっていたFディスクの取り付けボルトを、チタン(写真中央)からK7用純正ボルト(写真右側)に交換!

って、テクマグを履かせた頃は、異常なまでに軽量化に執着していたのでこのボルトを付けたのだが、やはり形状が異なるボルトを使うのは避けたいので…

因みに左端は純正ボルトで、無意味に長い事さえ気にしなければ一応は使える。(^^;;;

古くなって表面の塗装が腐食してブツブツになってきたウィンカーも、新しい物に交換!

古くなって表面の塗装が腐食してブツブツになってきたウィンカーも、新しい物に交換!

新しい奴は、eBayから購入した安物で、価格は何と20$を切る安さ!(4個送料込み!)

確かに造りは雑で安っぽいが、1個辺り450円しないと思えば納得である!\(^_^)/

球は同じ23Wなのだが、背面が反射鏡になっているのと、レンズのカットが今風でキラキラ感が凄く、視認性は5倍くらいアップした感じ!

オマケに(写真では分り難いけど)オレンジ色のレンズの周囲が青になってて、カナリ派手!

古い方は日本製なんだが、アルミ+鉄ボルトでチト重くて暗くてデザインもイマイチなんだよね…(;_;)

2010/10/24[Eスプロケ再交換]

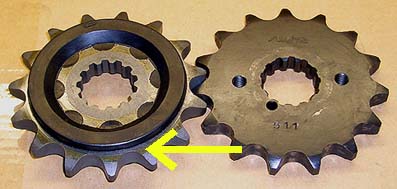

チェーンの530コンバートに伴ってサンスターのスプロケに換えた所、走行時にチェーンが当たる金属音が結構耳障りだったので、ノーマルの様にゴムクッションが付いている物に換える事にした。

チェーンの530コンバートに伴ってサンスターのスプロケに換えた所、走行時にチェーンが当たる金属音が結構耳障りだったので、ノーマルの様にゴムクッションが付いている物に換える事にした。

調べてみた所、バンディット用のスプロケ(530−15)が使える事が分ったので、即、購入して本日交換!

今度は、新しいインパクトレンチ(シグネット:最大トルク55kgf-m!)を使ったのと、先日換えたばかりの新品ナットだった事もあって、ギヤをローに入れておいただけで瞬殺!(^^;;;

見れば分ると思うが、そりゃこのゴムクッションが付いてなけりゃ音が出るよね〜…(因みに、サンスターは3千円程だが、純正は5千円程する。)

2010/10/31 試乗OK! 勿論、音は格段に静かになった。

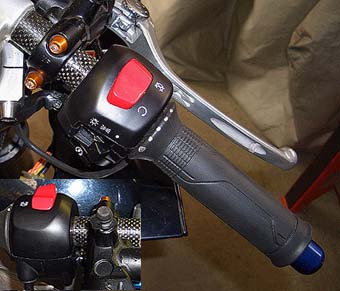

2010/12/08[新型グリップヒーター取り付け]

ホンダアクセスから、ノーマルグリップと同じ太さの新型グリップヒーターが出ていると聞いたので付けてみた。(取り付け日記は、コチラ!])

握った感じは非常にグッドで、今、K7に付けている旧型グリップヒーターの酷い握り心地とは雲泥の差!

更に目障りだった操作SWが左グリップ基部に内蔵されていて実にスマートな上、発熱量も充分!(写真で赤く光っている部分が表示ランプを兼ねた電源&調整SW!)

敢えて難点を上げれば、価格が高い(本体+ハーネスで約2.2万円!)事と、温度調節が3段階しか無い事、それに(ノーマルと比較して)ゴム質がカナリ堅い事くらい。

ホンダ各車種の専用品と言う事になってはいるものの、他のバイクに流用するに当たって何の問題も無いので、お勧め!(勿論、最低限の知識は必要だが…)

2011/01/29,30[新ハンドル右SW交換!]

以前から気に入らなかったハンドル右側SWだが、海外(中国?)製の安物SWが手に入ったので、とにかく一度付けてみた!

ハーネスの取り回しの関係でフロント周りをバラすついでに、二年近くもやっていないFフォークオイルの交換やら、ステムのグリスアップやら、SGHの配線取り回し変更もまとめて敢行!

約2年間に渡って使い続けたフォークオイルは、まるで墨汁かと思うくらいに真っ黒けで、仕方が無いのである程度綺麗になるまでフラッシングを続けていたら、結局、新品フォークオイルの1L缶を一個使い切っちまったい…(K7用の予備を買っておいて助かった。)

ついでに、ステムなんぞを外したのは一体何年振りだろ? 締め加減の調整は割とコマメにやるのだが、外したのは、もしかしたら15年前にBITOにOHに出した時以来かも?(^^;;;(ま、どうせローラーなんで別に構わんだろ…)

で、肝心のSWなのだが、これが実に凄いSWで滅茶苦茶手間取った…(^^;;;(取り付け日記は、コチラ!) まぁ、見た目はソコソコ良いのだが、こりゃ余り長くは持ちそうに無いな…(;_;)

2011/02/07[ハンドル右SW再交換!]

掲示板にて教えて貰ったマトモなSW(99〜02'YZF-R6用)に再交換!(多分、日本製で造りが全然違う!\(^_^)/)

掲示板にて教えて貰ったマトモなSW(99〜02'YZF-R6用)に再交換!(多分、日本製で造りが全然違う!\(^_^)/)

配線がヤマハなんで少し手直しが必要だったが、それ以外は先のSWに比べて雲泥の差で、取り付けがとても楽だった!(取り付け日記は、コチラ!)

ま、見た目は殆ど変わらないのだが、チト長かったアクセルワイヤーが短くなったもんで、ハンドル回りが凄くスッキリしたのが嬉しいぜ!!

冬のメンテナンスの課題はこれで一通り終了したので、後は、暖かくなるのを待つばかり!

※2011/02/20 回転の落ちが悪かった為、シングルワイヤー式から強制開閉式に変更!

※2011/03/05 試乗OK!

[介護日記3へ続く]

エアクリーナー清掃のついでに、かねてよりの課題であったバッテリーケースの作成をする事にしたのだが、実に素晴らしいタイミングで色々と手間を取られる事象が発生してしまって全然進まない…(;_;)

エアクリーナー清掃のついでに、かねてよりの課題であったバッテリーケースの作成をする事にしたのだが、実に素晴らしいタイミングで色々と手間を取られる事象が発生してしまって全然進まない…(;_;) やっと休みだって〜のに、仕事のムシャクシャが頭に残ってて集中できず、殆ど進まねぇ…(-"-)クソッタレ!

やっと休みだって〜のに、仕事のムシャクシャが頭に残ってて集中できず、殆ど進まねぇ…(-"-)クソッタレ! 時間が取れないのでここ数日間と言う物は、帰宅してから夕食までの1時間チョイを使って少しづつ造ってます…(;_;)シンドイ

時間が取れないのでここ数日間と言う物は、帰宅してから夕食までの1時間チョイを使って少しづつ造ってます…(;_;)シンドイ 面倒だけどダメになった塗装を剥がして塗装し直して、クッション材を貼った。(写真上段)

面倒だけどダメになった塗装を剥がして塗装し直して、クッション材を貼った。(写真上段) 13年前に造ったゴム製のFフェンダーフラップが劣化して破れてきたので、新しく作成した。

13年前に造ったゴム製のFフェンダーフラップが劣化して破れてきたので、新しく作成した。 少し前から効きが悪くなっていたリヤブレーキ…

少し前から効きが悪くなっていたリヤブレーキ… キャリパーは、当初の予定通り、ブレンボの新カニ(φ34mm)を購入! レディバードのZXR1200用のブラケット込みで、46200円也…(;_;)カネモナイノニ(ミーハーカスタムは大嫌いなので、敢えて黒を選択!)

キャリパーは、当初の予定通り、ブレンボの新カニ(φ34mm)を購入! レディバードのZXR1200用のブラケット込みで、46200円也…(;_;)カネモナイノニ(ミーハーカスタムは大嫌いなので、敢えて黒を選択!) この手の作業を急ぐと大抵失敗するので、今日は、その第一段階:スラスト方向の位置決め!

この手の作業を急ぐと大抵失敗するので、今日は、その第一段階:スラスト方向の位置決め! 組み立ててみると、こんな感じ。

組み立ててみると、こんな感じ。 今日は第二段階:ラジアル方向の位置決め!

今日は第二段階:ラジアル方向の位置決め! で、実際に取り付けて確認してみる!

で、実際に取り付けて確認してみる! キャリパーをスイングアームの上に持って行くとこんな感じ。

キャリパーをスイングアームの上に持って行くとこんな感じ。 GWまでには何としても完成させたいので、宿直明けを押しての作業続行!

GWまでには何としても完成させたいので、宿直明けを押しての作業続行! 念の為に、一番力の掛かる部分の内側に3mm厚の鉄板を溶接して補強!(写真上段)

念の為に、一番力の掛かる部分の内側に3mm厚の鉄板を溶接して補強!(写真上段) インナーフェンダーを取り付けてみると、こんな風にステー部分が見えなくなってしまい、極自然な感じでキャリパーがそこにある。

インナーフェンダーを取り付けてみると、こんな風にステー部分が見えなくなってしまい、極自然な感じでキャリパーがそこにある。 風が強い上に、時々雨までパラ付く生憎の天気だが、29日には遠出をしたいので、気合を入れて試乗に出掛けてきた。(神戸大橋の上は凄い風で、力を入れていても流されてしまってカナリ怖かった…(^^;;;)

風が強い上に、時々雨までパラ付く生憎の天気だが、29日には遠出をしたいので、気合を入れて試乗に出掛けてきた。(神戸大橋の上は凄い風で、力を入れていても流されてしまってカナリ怖かった…(^^;;;) 今日は、本格的に150kmばかり走っての試乗!

今日は、本格的に150kmばかり走っての試乗! GSX−R400用のミラーが余りにも安っぽい上に後が全然見えないので、アマゾンで適当に見つくろったミラーに換えてみた。

GSX−R400用のミラーが余りにも安っぽい上に後が全然見えないので、アマゾンで適当に見つくろったミラーに換えてみた。 いつものコースで試乗! 後方視界は、ノーマルよりも数段良くなり、ブレもノーマルより減った。 又、ゴムブーツも思っていた程には動かず、性能的にはGood!

いつものコースで試乗! 後方視界は、ノーマルよりも数段良くなり、ブレもノーマルより減った。 又、ゴムブーツも思っていた程には動かず、性能的にはGood! ミラーのステー部分を約2cmカット(黄色の矢印)してみたのだが、車庫で眺めてみた限りでは殆ど変わらない気がする…(^^;;;

ミラーのステー部分を約2cmカット(黄色の矢印)してみたのだが、車庫で眺めてみた限りでは殆ど変わらない気がする…(^^;;; 車庫で眺めてみた時は違いが分らなかったが、写真で比べてみると確かにブーツとミラーの間の隙間が詰まって短くなったのが分る!

車庫で眺めてみた時は違いが分らなかったが、写真で比べてみると確かにブーツとミラーの間の隙間が詰まって短くなったのが分る! 丸7年間(1.8万km)を経たWPのRサスが気に成り出したのだが、今更こんな古くてデカくて重いサスを2万円も掛けてOHするのは馬鹿げてる!

丸7年間(1.8万km)を経たWPのRサスが気に成り出したのだが、今更こんな古くてデカくて重いサスを2万円も掛けてOHするのは馬鹿げてる! [蛇足…] Fキャリパー(ブレンボ4POTレーシング)用リペアパーツが届いた!

[蛇足…] Fキャリパー(ブレンボ4POTレーシング)用リペアパーツが届いた! WPを外す為にシートを外したら、フト、タンデムシートの裏側が目に止まってしまった!(^^;;;

WPを外す為にシートを外したら、フト、タンデムシートの裏側が目に止まってしまった!(^^;;; リヤカウルからバッテリーケースまで外して、やっとこさWPが取り外せるのだが、異常なまでに長いホースが滅茶苦茶邪魔でもうウンザリ…(-"-) 第一の目的は軽量化だが、このホースを無くす事も今回の重要なテーマ!

リヤカウルからバッテリーケースまで外して、やっとこさWPが取り外せるのだが、異常なまでに長いホースが滅茶苦茶邪魔でもうウンザリ…(-"-) 第一の目的は軽量化だが、このホースを無くす事も今回の重要なテーマ! で、組んで仮締めして再び屈伸運動! おおっ、今度は完璧だぜ!

で、組んで仮締めして再び屈伸運動! おおっ、今度は完璧だぜ! 恐る恐るシートをめくってみると、幸いな事にオイルは垂れておらず一安心…(^^;;;

恐る恐るシートをめくってみると、幸いな事にオイルは垂れておらず一安心…(^^;;; サイドスタンドSWが無くなったのだから、サイドスタンドに付いているSWの取り付けステーとSWを作動させるアームは当然カット!

サイドスタンドSWが無くなったのだから、サイドスタンドに付いているSWの取り付けステーとSWを作動させるアームは当然カット! と言う訳で何とか組み付け終了! 本当なら即試乗に出掛けたい所だが、既に外は真っ暗で、途中で走れなくなると厄介なんで又、後日に…

と言う訳で何とか組み付け終了! 本当なら即試乗に出掛けたい所だが、既に外は真っ暗で、途中で走れなくなると厄介なんで又、後日に… 少しばかりムカツク事が有ったので、ストレス解消にタマタマ見掛けた永井電子製のタコメーターを買ってみた。(純正は、11500rpmからがレッドなのだが… ってま、そこまで回す事なんてマズ無いからイイだろ…(^^;;;)

少しばかりムカツク事が有ったので、ストレス解消にタマタマ見掛けた永井電子製のタコメーターを買ってみた。(純正は、11500rpmからがレッドなのだが… ってま、そこまで回す事なんてマズ無いからイイだろ…(^^;;;) で、付けてみるとこんな感じ!

で、付けてみるとこんな感じ! [写真上]

[写真上] 注文から3週間を経てやっと到着したTTX36である!\(^_^)/(当初は、買う気は無かったんだが、構造が凄く興味深いのでつい…(^^;;;)

注文から3週間を経てやっと到着したTTX36である!\(^_^)/(当初は、買う気は無かったんだが、構造が凄く興味深いのでつい…(^^;;;) で、厄介なのが有効長の差、5mm!

で、厄介なのが有効長の差、5mm! さて、サビサビのノーマルシャフトを外して、オーリンスとのアダプターになるシャフトを作ろうとしたのだが、アルミじゃ強度的に怖いし、かと言ってチタンじゃ削るのがしんどいしで、これもガラクタ入れの中にあったインパクトレンチ用のエクステンションから作ってみた。

さて、サビサビのノーマルシャフトを外して、オーリンスとのアダプターになるシャフトを作ろうとしたのだが、アルミじゃ強度的に怖いし、かと言ってチタンじゃ削るのがしんどいしで、これもガラクタ入れの中にあったインパクトレンチ用のエクステンションから作ってみた。 無事にアダプターネジが完成し、組み立ててみるとこんな感じになる。

無事にアダプターネジが完成し、組み立ててみるとこんな感じになる。 仕方が無いので今日中の完成を諦めて、イニシャルを減らす為にバネの取り外し作業に入る。

仕方が無いので今日中の完成を諦めて、イニシャルを減らす為にバネの取り外し作業に入る。 宿直明けを押して、何とか装着完了!\(^_^)/

宿直明けを押して、何とか装着完了!\(^_^)/ [経緯] 少し前から時々ヘンなキックバックがブレーキレバーに出る事があったのだが、どうにも無視できないレベルになってきたので調べてみた所、Fディスクの厚みが左右共に4.2mmになっている事が判明…(;_;)<新品は5.0mmで摩耗限界は、4.5mm!

[経緯] 少し前から時々ヘンなキックバックがブレーキレバーに出る事があったのだが、どうにも無視できないレベルになってきたので調べてみた所、Fディスクの厚みが左右共に4.2mmになっている事が判明…(;_;)<新品は5.0mmで摩耗限界は、4.5mm! [組立] 組み立ての際、ウェーブワッシャーとEリングは必ず新品を使う事! もし、ピンやインナーローターが損傷していたら、それも交換する事!(なんせ最重要保安部品である…)

[組立] 組み立ての際、ウェーブワッシャーとEリングは必ず新品を使う事! もし、ピンやインナーローターが損傷していたら、それも交換する事!(なんせ最重要保安部品である…) [取付] 車体への取り付けが終わったFホイールと新品ディスク!

[取付] 車体への取り付けが終わったFホイールと新品ディスク! 先日の手直しでOKだろうと思っていたのだが、確かにワイヤーロックで横に回る事は無くなったものの、今度はある程度回転数を上げると振動でパネルから浮き上がる様になってしまい、ついに今日はパネルから外れて落っことし掛けちまったもんで又も手直し!(^^;;;

先日の手直しでOKだろうと思っていたのだが、確かにワイヤーロックで横に回る事は無くなったものの、今度はある程度回転数を上げると振動でパネルから浮き上がる様になってしまい、ついに今日はパネルから外れて落っことし掛けちまったもんで又も手直し!(^^;;; 数年前からアクセルワイヤーが痛んできてたんだが、ヨシムラのアクセルユニットはワイヤーが特殊で市販のワイヤーが使えないし、ヨシムラに注文しようにも既に廃盤だし、そもそも元がTMR用なもんでFCRには使い難いしで、ついついそのままになってたんだよね…(;_;)

数年前からアクセルワイヤーが痛んできてたんだが、ヨシムラのアクセルユニットはワイヤーが特殊で市販のワイヤーが使えないし、ヨシムラに注文しようにも既に廃盤だし、そもそも元がTMR用なもんでFCRには使い難いしで、ついついそのままになってたんだよね…(;_;) 右側のSW類が新品になったのに左側が古いままなのは見た目が悪いし、ウィンカーSWの動きも悪くなってきてるんで左側も新しくする事にした。(なんせ18年選手だ…(^^;;;)

右側のSW類が新品になったのに左側が古いままなのは見た目が悪いし、ウィンカーSWの動きも悪くなってきてるんで左側も新しくする事にした。(なんせ18年選手だ…(^^;;;) さて、当初は、『同じGSX−R系なんで上手く行けばボルトオン…じゃないコネクターオンかも…?』と思って調べずに購入したのだが、実際に配線図を比べてみると結構違っててガッカリ…(;_;)

さて、当初は、『同じGSX−R系なんで上手く行けばボルトオン…じゃないコネクターオンかも…?』と思って調べずに購入したのだが、実際に配線図を比べてみると結構違っててガッカリ…(;_;) K7用のクラッチマスターが届いたので、SWボックスと共に装着!(マスターが新しくなったのだから、当然、リリースシリンダー側も新品に交換!)

K7用のクラッチマスターが届いたので、SWボックスと共に装着!(マスターが新しくなったのだから、当然、リリースシリンダー側も新品に交換!) 再考してみた結果、「固くて太いワイヤーがタンクの底と干渉して、FCRに強い下向きの力が加わるのでは無いか?」と推測。(事実、ヨシムラのワイヤーもタンクの底と干渉して、内部の金属部分が見える程に痛んでいた。)

再考してみた結果、「固くて太いワイヤーがタンクの底と干渉して、FCRに強い下向きの力が加わるのでは無いか?」と推測。(事実、ヨシムラのワイヤーもタンクの底と干渉して、内部の金属部分が見える程に痛んでいた。)

本日のテスト走行にて、無事点灯を確認!!\(^_^)/

本日のテスト走行にて、無事点灯を確認!!\(^_^)/ FキャリパーをOHしたついでに、Fマスターを(CBR1000RR用の物から)K7用の物に交換!

FキャリパーをOHしたついでに、Fマスターを(CBR1000RR用の物から)K7用の物に交換! この7月の初めからダラダラと続けていた[ETCの装着]がようやく一段落した!\(^_^)/

この7月の初めからダラダラと続けていた[ETCの装着]がようやく一段落した!\(^_^)/ OZホイールへの換装に備えて、Eスプロケを(532→530へ)交換!

OZホイールへの換装に備えて、Eスプロケを(532→530へ)交換! 古くなって表面の塗装が腐食してブツブツになってきたウィンカーも、新しい物に交換!

古くなって表面の塗装が腐食してブツブツになってきたウィンカーも、新しい物に交換! チェーンの530コンバートに伴ってサンスターのスプロケに換えた所、走行時にチェーンが当たる金属音が結構耳障りだったので、ノーマルの様にゴムクッションが付いている物に換える事にした。

チェーンの530コンバートに伴ってサンスターのスプロケに換えた所、走行時にチェーンが当たる金属音が結構耳障りだったので、ノーマルの様にゴムクッションが付いている物に換える事にした。