響子さん介護日記3!

[介護日記2に戻る]

2011/04/16[プラグコード交換]

20年目を迎え

て、流石にプラグコードの硬化が酷くなってきたので交換する事にした。

20年目を迎え

て、流石にプラグコードの硬化が酷くなってきたので交換する事にした。

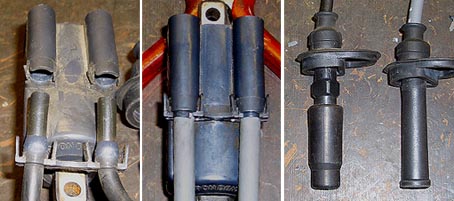

って、当初は、ダイレクトイグニッション(スティックコイル)にするつもりで中古品も手に入れていたのだが、何せ本来が水冷用なので、ウォータージャ

ケットの無い油(空)冷エンジンには長過ぎてしまい、単に付けただけじゃカナリ不細工!!(写真左側参照)

見栄えを良くする為には何かカバーが必要となる訳だが、それをやっていると折角の季節に乗れなくなるので、取り敢えずコードだけを換えておいて、DIG

の取り付けは又、梅雨時にでも…(^^;;;

で、何処のコードにするかなんだが、単なる繋ぎのパーツなんで馬鹿げた物(ノロジーとか…笑)は除外して、適当な所でダイナテックのプラグコード

(120cm

× 2本 = 約2500円)に決定!(写真右側参照)

当初は安いので余り期待していなかったのだが、届いてみると安っぽいながらプラグキャップやコイル側への接続端子等が付属しており、これで2500円な

らお勧めできる!(因みに派手な色は嫌だし、かと言って黒もベタなんでグレーを選択。)

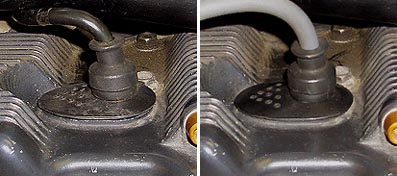

少し厄介だったの

が純正コイルからのコードの取り外しで、ロックパーツがチャチな上に経年劣化で脆くなっている為、割らない様に注意が必要!(とか言いながら結局は割れち

まったんだよな…(;_;) 写真左側参照)

少し厄介だったの

が純正コイルからのコードの取り外しで、ロックパーツがチャチな上に経年劣化で脆くなっている為、割らない様に注意が必要!(とか言いながら結局は割れち

まったんだよな…(;_;) 写真左側参照)

写真中央が新しいコードを差し込んだ所なのだが、ノーマルコードよりも直径が約1mm太い為、カッターで少し周囲を削ってある。(良く見ると左側の爪の

リング部分が割れてんのが分かる…)

右側がプラグキャップのノーマル(左)と交換後(右)。(ゴムカバーは純正部品を流用。)

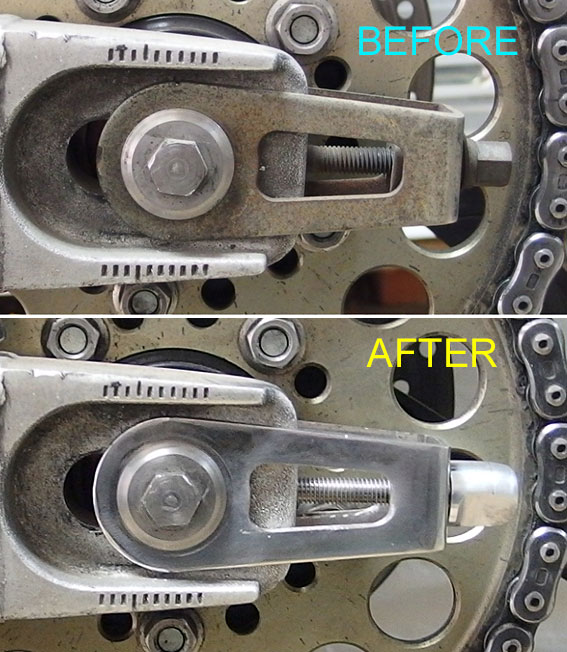

交換前(左側)と

交換後(右側)の比較。 良く見ないと殆ど分らない…(^^;;; ま、別にミーハーカスタムをやってる訳じゃ無いから良いんだけど。

交換前(左側)と

交換後(右側)の比較。 良く見ないと殆ど分らない…(^^;;; ま、別にミーハーカスタムをやってる訳じゃ無いから良いんだけど。

で、取り敢えずの試運転! 純正コードよりも抵抗値が高かったので少し心配だったが、問題無くセル一発で始動し、レスポンスも全然変わらない…(笑)

プラグも新品のJR9Bに変えたんだけど、点火系なんて新しくしても殆ど分らんよね〜…(余程酷い状態から変えたのならともかく。)

さてさて、DIG取り付けは一体何時になるのやら…???

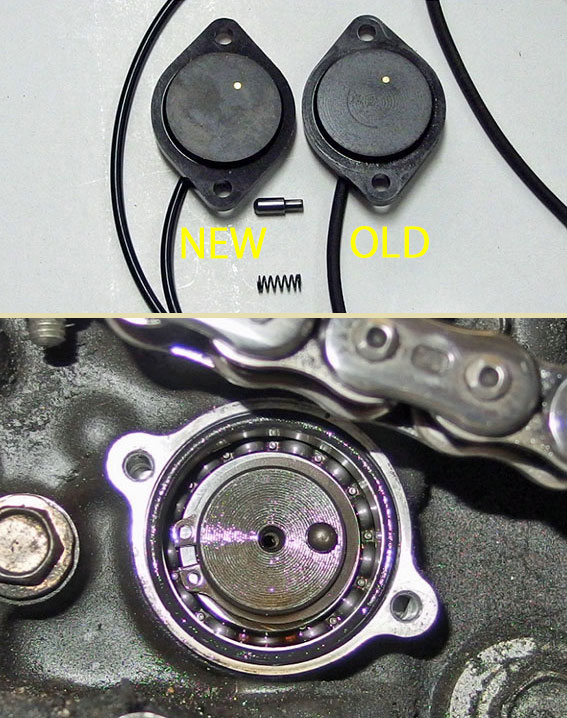

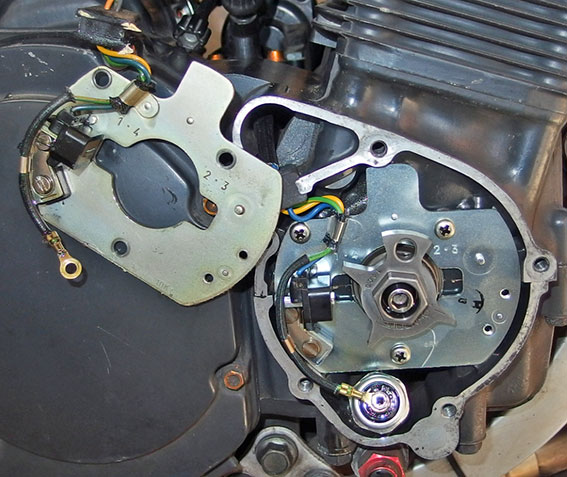

2011/05/01[オルタネーター整備]

ツレの古いバイク

が充電しなくなったそうで、チト心配になってきた。

ツレの古いバイク

が充電しなくなったそうで、チト心配になってきた。

セルモーターなんかは、きちんと整備されていて常にセル一発ならブラシは殆ど減らないのに比べ、オルタネーターのブラシは走行距離に比例して摩耗するの

で、良い機会だと思って消耗部品を新しくする事に。

当初は、ベアリングも換えようと注文したのだが、バラしてみるとギヤのロックナットがカシメてあったのと、回転がスムーズだったので、面倒臭くなってパ

ス!<おい!

ま、ココは又、音がし始めてからでイイや…(^^;;;

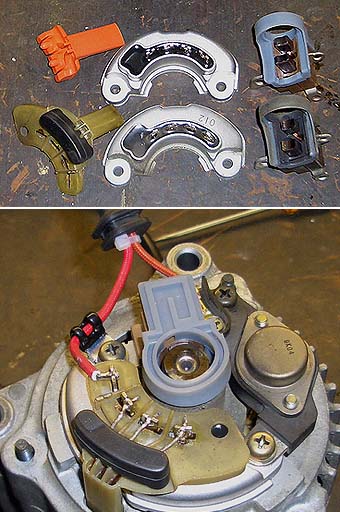

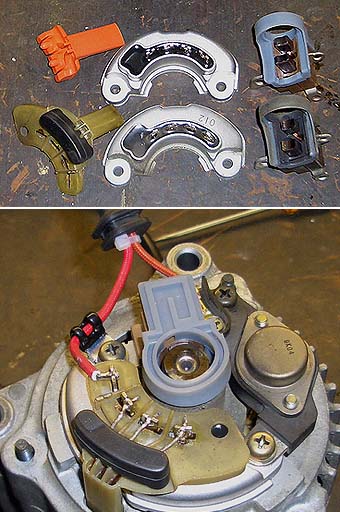

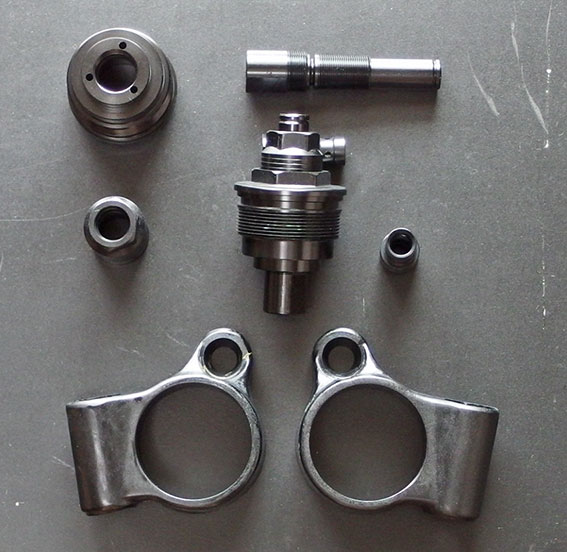

写真上段の右から、ブラシ(メーカー在庫残り後4個だそうだ。)、レクチファイアー(<日本語で整流器って書け!)、レクチファイアーカバー(形状が異

なっており使用不可の為、古い部品を使用!) 後、ハーネスも新品に交換。

交換に当たっては、ハンダ付けされているレクチファイアー端子の熱容量が大きくて、40Wの弱電用ハンダゴテではハンダが溶けなくて少し手間取ったが、

それ以外は特に問題無し。

写真下段が交換の終わった写真。 レギュレータ(右側のパワートランジスタみたいな奴)は在庫切れの為、古い物をそのまま使用。(又、新品が手に入れば

交換するつもり。)

エンジンに取り付けての発電チェックも問題無く、ついでにFCRのリセッティングと、昨日の立ちゴケで壊れたウィンカーの手直しを済ませて、本日の作業

は終了!

2011/08/19[10回目の車検終了!]

ついに10回目の

車検終了! これで立派に旧車の範疇である…(^^;;;

ついに10回目の

車検終了! これで立派に旧車の範疇である…(^^;;;

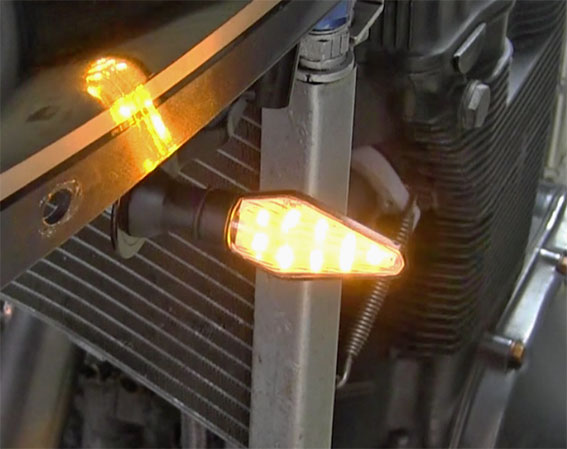

只、昨年、eBayから購入した中国製ウィンカー(写真右側)のレンズに青色部分があるのがダメだと、検査官からケチが付いちまったのが玉に傷!…凸

(-"-)ナメトンカ!

仕方が無いので一度家に戻って、レンズを外して、接着されてる青色部分をペンチで剥がして、接着剤で再び貼り付けてから検査場へ戻って無事合格したが、

こんな事に何の意味があるんだ…???(写真左側が修整後!)

幸いにも気温が低くて助かったが、これが炎天下だったらキレまくるとこだった。

で、今にして思えば、検査官の兄ちゃんから黒いマジックを借りて塗り潰しとけば良かったよ〜な気が…?(笑)

いつもなら車検終了後にポートアイランドまで足を伸ばして記念写真を撮るのだが、今日は流石にバテちまったんでヤメ!

明日と明後日は天気がイマイチらしいんで、サッサと元に戻そ!(ライトとカウルで、ほぼ7kgもフロントが重くなるんで酷い操縦性になる。)

2012/02/18,19[リチウムバッテリー装着!]

丁度3年間使ったMFバッテリーが死んだので、話題のリチウムバッテリーに換えてみた!

当初は、(アンチグラビティは凄く高いので)又、安物MFバッテリーにするつもりだったが、たまたま検索したら”SHORAI”ってのがヒットしたの

で、一体どんな物かと思って調べてみた次第。

そしたら、この大きさで容量が14Ahもあって、重さが僅か660gで、しかも価格は国産純正バッテリー並みで2年間の補償付きとなれば、もう買うしか

無い!(^^;;;

当初は、バッテリーケースを新規作成して同じ場所に付けるつもりだったが、リヤカウルを外していて、フト、車載工具が目に止まったのが運の尽き?

スペース的にぴったりだし、車載工具(約800g)よりも軽いんだから、取り付けには何の問題も無い!

ま、パワーケーブルの延長は必要だが、8sqの奴がマダ残ってるし、エアクリの後が空くので清掃がし易くなるし、電気抵抗の増加は気になるものの何とか

なるだろ。

取り付けは、どうせ見えないトコだし超寒いので手を抜いて、バッテリーに同梱してあったゴムスポンジを下と周囲に敷いてゴムベルトで固定しただけ…

(^^;;;

軽いからこれでも行けるが、鉛バッテリーじゃ絶対に無理だな…

外した車載工具は、シートの裏側に固定してやって、装着完了!

バッテリー交換で(3.2−0.66=)約2.5kgの軽量化、バッテリーケースの撤去で更に350gばかり軽くなり、パワーケーブル延長で30g重く

なり、合計で約3kg弱軽量化された計算だな。

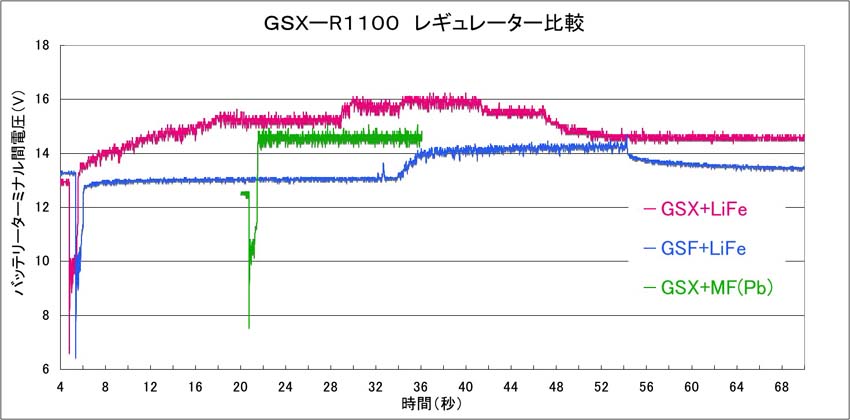

で、問題無く始動したので、オシロを繋いで電圧測定![起動時の電圧変化グラフ]

さて、気掛かりは充電電圧なんだが、オシロで計ってみた所、殆どの場合は、14.4V程度でOKなんだが、何かの拍子に15Vを越える事もあり、チト悩

み所…(取り説に拠れば、14.8V以下推奨!)

とは言え、即死する様な事は無いだろうし補償もあるので、しばらくこのままで使ってみようかと…?(^^;;;

[補足] 昨年のK7のトラブル時にPCS10でサンプリングしたデータが残っていたので調べてみた所、アイドリング時のバッテリー端子間電圧が、K7で

は平均13.3Vだったのに対して、響子さんは平均で15Vを越えている事が判明!

リフェバッテリーは、内部抵抗が低いとの事だし、やはり何らかの対策を講じた方が良さそうだ。

取り敢えずは、20年が経過したレギュレーターを新しい物に換えてみて、それでダメなら2001〜5年型のGSF1200用のレギュレーターか、もしく

は、オルタネーター自体を交換する方向で考えてみるつもり。

※2012/02/26 レギュレーターの故障を確認!(15V以上の電圧を掛けてもコイルに電気が流れてる。)

※2012/03/01 定電源装置が届いたので改めてチェックしたら、何故か正常! どうやら負荷として繋いでいたバルブのW数が指定値と異なると、誤

動作をするらしい。(先の実験では、手近に合ったウィンカー球23W、今回はインジケーターランプ用ウェッジ球3Wを使用。 因みにマニュアルでの指定

は、3.4W!)

2012/03/02[新旧レギュレーターの比較]

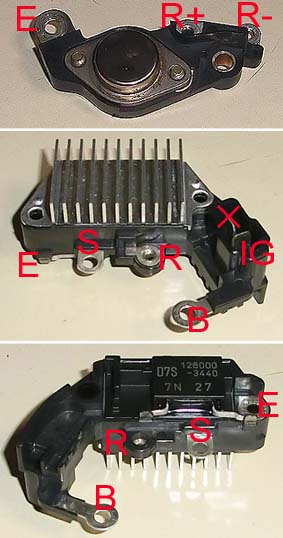

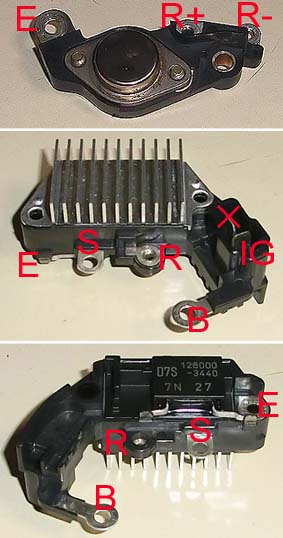

純正のレギュレー

ター(写真上段)では、リフェバッテリーへの適正な充電電圧を確保できない事が分ったので、2001〜5年型GSF1200用レギュレーターを移植する事

を前提に調べてみた。

純正のレギュレー

ター(写真上段)では、リフェバッテリーへの適正な充電電圧を確保できない事が分ったので、2001〜5年型GSF1200用レギュレーターを移植する事

を前提に調べてみた。

純正レギュは、非常に単純な配線で、E:アース、R+:12Vとローターコイルに、R−:ローターコイルに繋がってる。

R+に掛かる電圧が14.5V未満であれば、R+→ローターコイル→R−と電流が流れてローターコイルを励磁し、ステーターコイルに電気が発生するが、

逆に14.5Vを越えるとレギュレーター内部でR+とEをショートさせてローターコイルへの電流を遮断し、ステーターコイルの発電を止める仕組み。

ところが新型レギュは、配線が遥かに複雑で、E:アース、S:ステーターコイルの内の1本から”交流”のまま接続、R:ローターコイルのマイナス側、

×:未使用、IG:イグニッション12V+、B:バッテリー12V+となってる…(^^;;;

特に、S端子に何故、単相の交流が繋がれているのかまるで分らん…???(GSF1200の配線図を見てみる!)

ま、これは実際にテストして確認してみるしか無い訳だが、S端子が開放状態だと、(旧レギュと同じく)14.4V(<実測値)になるとR端子がアースさ

れなくなってローターコイルの電流が止まるのは同じだが、その止まる寸前の電流値が、(旧レギュの220mAに対して)110mAと非常に低かった。

eBayにてGSF1200のオルタネーターも手に入れたのだが、届くにはマダ大分掛かりそうなので、取り敢えず仮配線にてテストの予定。

GSF用のオルタが届いたらマズ重量を比較してみて、例え少しでも軽ければ移植するつもりだが、逆に重ければレギュレーターだけを移植するつもり。(見

た感じでは一回り大きいんだよな…)

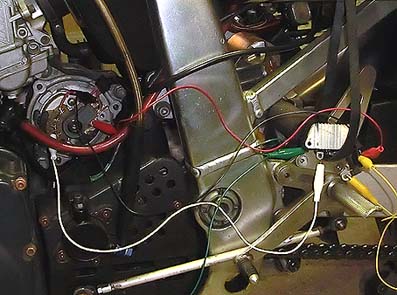

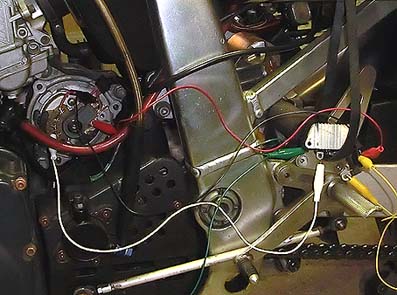

2012/03/04[レギュレーターのテスト]

PCS10を使っ

て、各レギュレーターでの実際の充電電圧の違いを調べてみた。

PCS10を使っ

て、各レギュレーターでの実際の充電電圧の違いを調べてみた。

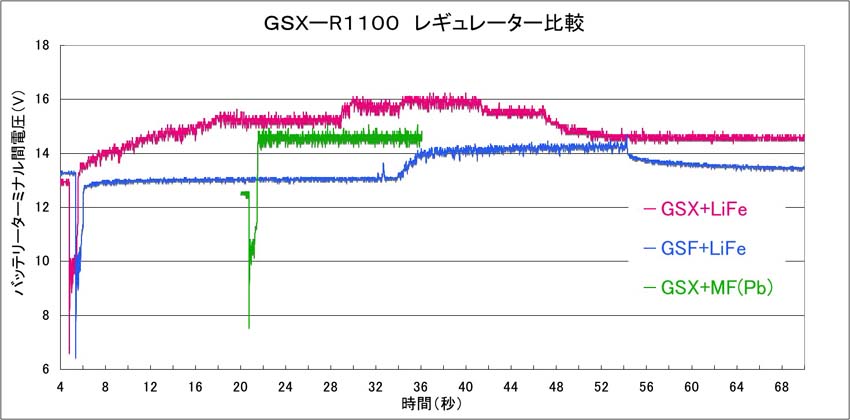

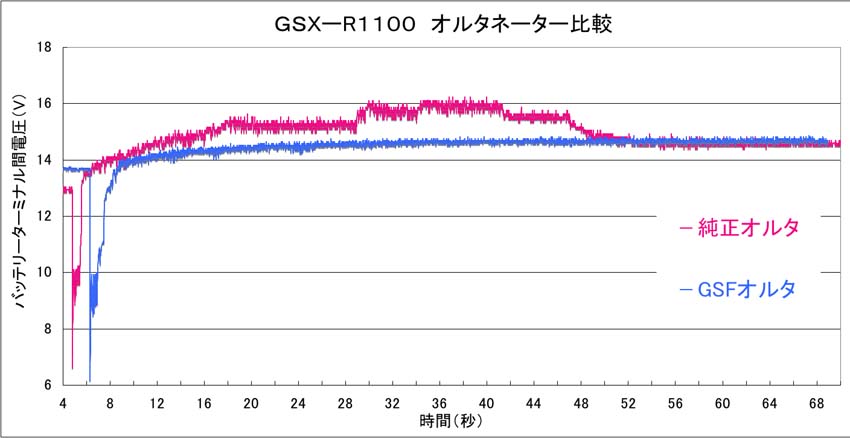

新品純正レギュでの測定後、GSF用のレギュを仮配線してやって測定したのが下記グラフ。(配線 赤&黄:+12V、緑:車体アース、黒:ローターコイ

ルのマイナス、白:ステーターコイルからの交流)

純正レギュは、始動後に少しづつ電圧が上がり始めて、30秒付近で16Vを越えた為、40秒辺りにグリップヒーターON、46秒辺りでヘッドライトを

ONにして何とか14.5V付近に収まったが、アイドリングでコレじゃチト無理っぽいな…(SHORAI

BATTERY の指定値は、14.8V以下!)

それに比べると、GSF用のレギュは流石に低い!

34秒辺りまでが13V程度にしか達していない(つまり発電していない…(^^;;;)のは、上の写真での白いコード(ステーターコイルの交流一相)を

外していた為で、やはりコイツを繋がないとダメらしい。

で、34秒辺りで白い配線を繋ぐと電圧が上がって14Vチョイをキープし、54秒辺りで外すと又、下がっちまう。

ま、これを見る限りではキチンと仕事をしている様なんで、何とかなりそうだ!(34秒〜54秒まで間のGSFレギュでの平均値:14.2V、最大値:

14.5V)

それと、やはり、リフェバッテリーと言えども、始動時には6V台にまで下がってるな…

※2012/03/05 グラフに、昨年6月のK7トラブル時に取っていたノーマル状態でのサンプリングデータ(緑)を追加! 同じ充電系なのに電圧が違

うのは、リフェバッテリーとの内部抵抗の差に拠る物と思われる。

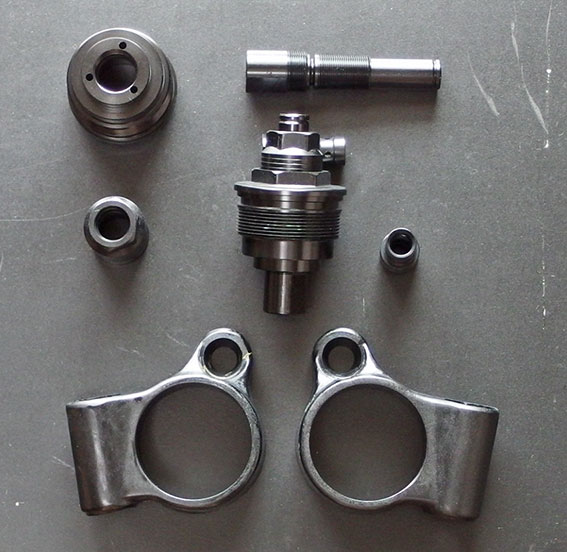

2012/03/06[新オルタネーター到着!]

はるばる大平洋を

越えて、米国ニューハンプシャー州から里帰りしてきた、GSF1200(Bandit)用のオルタネーター!

はるばる大平洋を

越えて、米国ニューハンプシャー州から里帰りしてきた、GSF1200(Bandit)用のオルタネーター!

程度は結構良くて回転もスムーズだし、これが送料込み9千円なら滅茶苦茶安い!(本体$50、送料$59の割合にはイマイチ納得できんが…)

マイナーな車種なんでヤフオクでもマズ出てないし、他車種の似た様な物が2万円くらいしてる。

日本の企業には申し訳無いが、円高万歳だな!

残念ながら重量は殆ど変わらなかったが、折角届いたのだから簡単に付く物なら付けてみようと思っている。

2012/03/08[オルタネーター交換]

こうやって並べて

みると、意外にボディ形状が違う事が分る。

こうやって並べて

みると、意外にボディ形状が違う事が分る。

特に取り付けボルト長が9cm→7cmになっていたのは想定外で、果たして長さの合う手持ちがあるかどうか…?

重量は、100g少々だけGSF用の方が軽いので、取り付けボルトが短くなる事を含めれば、約150gは軽くなる筈。

念の為に取り付け面からギヤ上面までの高さをノギスで計ってみたら、純正とほぼ同じだったので一安心!

掃除がてらザッとバラしてみた所、ブラシが全然減って無かったのは嬉しいが、ギヤ側の軸のオイルシールが痛んでて少し浮いてたのがチト…(オマケに注文

しようとしたら納期未定だって…(;_;))

更に厄介な事にギヤの歯数が、純正28丁、GSF用26丁と違っており、交換は必須!(;_;)

まぁ、ギヤ自体は、(思っていたよりも)割と簡単に交換できたものの、交換後のカシメができないので、パーツクリーナで脱脂してからネジロックを塗って

妥協しといた。

むしろギヤ交換よりも、(純正よりも僅かに大きい)オルタ本体を設置場所に入れる事の方が難しくて、アチコチに傷を付けちまったのが残念…(;_;)

ってま、キャブやスターターモーターを外さないままで入れようとするのが、そもそもの間違いなんだけどさ…(^^;;;<この横着者!

そして案の定、サイズの合う取り付けボルトが2本しか見付かんね〜…(;_;)(M8×70が3本必要!)

ホームセンターじゃ、M8×70なんて売って無いだろうし、ズンギリボルトなら手持ちがあるけど余りに不細工だし、今から注文してたんじゃ今週末は無理

だし、純正ボルトをカットしてネジを切るのが正解かな?(ハーネスは、GSXの奴をそのまま流用するつもり…)

ボルトが足りないので今日の所は、クランクを数回手回しして妙な引っ掛かりや異音が出ない事を確認しただけだが、ま、こんなもんだろ!

でも、取り付けが終わって眺めてみると、アルミカバーの銀色が妙に浮いてる気がする…(^^;;;

配線をする時に一度外して、ツヤ消しの黒でも塗っとくか?

2012/03/11[オルタネーター配線&テスト]

幸いにも、ダメモ

トで寄ったコーナンにM8×65のネジが置いてあったので、それでオルタネーターを固定してから配線作業!

幸いにも、ダメモ

トで寄ったコーナンにM8×65のネジが置いてあったので、それでオルタネーターを固定してから配線作業!

写真上段は、シート下にあるオルタネーターの配線とメインハーネスを繋ぐメス側コネクターなのだが、熱で完全に変形していた…(;_;)(無理矢理端子

を引き抜いたのでボロボロ…(^^;;;)

コネクターが傷んでいるのは昨年のメンテ時に分っていたので、新しいコネクターは購入済みだったが、どうもこの端子(250:幅6mm)だと容量的に厳

しいらしくて、端子近くの銅線が2cmばかりに渡って熱で酸化変色していた為、綺麗な銅線が見えるまでカットしてから接続用圧着スリーブ&ハンダで直結に

して対策!(写真中段)

一見、取り外しが面倒になる様に思えるが、(純正オルタネーターとは違って)GSF用はオルタネーター側で配線の付け外しができるので不都合は無い。

赤い線がオルタネーターで発電された電気を受け取る側で、橙色がローターコイルの励磁用にイグニッションSW側から送る為の配線。

どちらも同じに見えるが、赤色は10A以上が流れるので2sq、橙色は1.25sqだが、コッチは流れてもせいぜい500mA程度なんで無意味に太い…

(^^;;;

実際には、このスリーブの上に熱収縮チューブを被せ、絶縁テープを巻き、保護用のシリコンホース(<他に適当な物が見付からなかった為…(^^;;;)

に通して使用。

写真下段のローターコイルへの端子が一個空いているが、この端子は使ってないそうで、なんか意味があるのだろうか?(違う車種だと上の方の端子に繋い

で、そうすると発電量が変わるとか?)

発電側のターミナルカバーも適当な物が見付からなかったので、アンテナ配線用の端子カバーを流用…(^^;;;

スターターモーター用の端子カバーが使えそうだが、コードの太さが段違いなんでチト不細工になりそうで考え中!

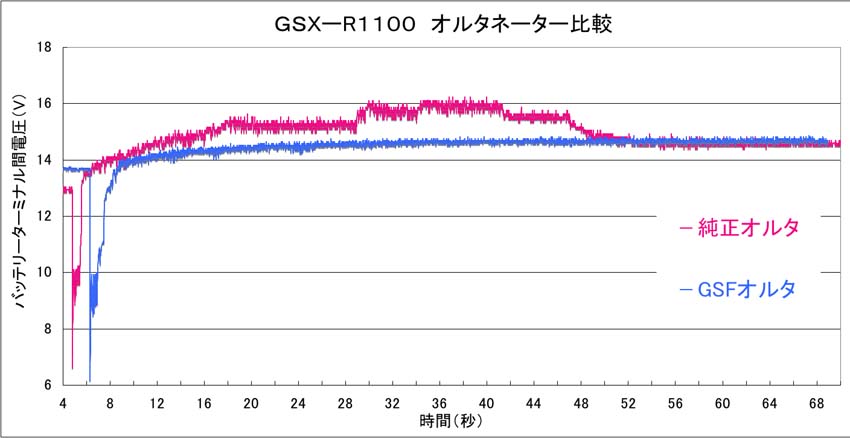

で、いよいよ発電電圧のテスト!\(^_^)/

とまあ、純正オルタネーターと比べて、とても安定しているのが印象的!(ライトとグリップヒーターを入れると、14Vチョイにまで電圧が下がる。)

無負荷状態で適当にエンジンを吹かしてみた60秒間での平均値は14.6V、最大値は14.9Vだったが、6000サンプル中で14.8Vを越えたの

は、100個未満(つまりトータルで1秒未満)だったので、問題は無いだろ!

ギヤが26丁→28丁へ変わった事で、GSF本来の回転数よりも少し下がる訳で気になってたんだが、ま、結果オーライだな。

因みにライト&グリップヒーターONだと、平均:14.3V、最大値:14.6V!

約5分間に渡ってデータを取った後でハーネス廻りをチェックしてみたが、妙な発熱も無くて、一安心!

来週は、K7の車検準備(ってカウルを付けるだけだが…)があるので、試乗できるかどうか微妙だ…

2012/03/20[試乗!]

リフェに付いて調べる程に電圧管理の重要性が分ってきた為、試乗に至るまでにカナリ手間取ってしまったが、今日、やっとこさ試乗!

もっぱら油温計の電圧表示と睨めっこをしながらの試乗となったが、それより驚いたのが一気に3kg軽量化した事の恩恵で、気温5℃の低い路面温度+5千

kmを越えてヘタったツーリングタイヤ(Angel)でも軽く曲るんで驚いた!(交換前とは全然違う!)

もちっと暖かくなったらどうなるのか今から楽しみ!(できたらタイヤも換えたいがマダマダ持ちそうで、嬉しいやうな悲しいやうな…(^^;;;)

電圧の方は、グリップヒーター弱+スモールランプ点灯で、ほぼ13.7〜14.4V、ヘッドライトまで点けると13.3Vまで落ちる事が分り、まあこん

なもんだろ!と納得し掛けたのだが、念の為に帰宅後にテスターで当たってみたら、油温計の表示の方が約0.4V高い事が分って何だかな〜…

できれば、パソコンとPCS10をリヤシートに積んで走ってデータを取りたい所だが、残念ながらバッテリーが死んでるので無理!

しばらくは、コマメに電圧を計る生活?が続きそうだ。

※2012/03/22[補足]

本日の測定機器テストで、ヨシムラ油温計の電圧表示が実際の電圧よりも大幅に高い事が判明!(14.4V時に、+0.8V)

2012/03/25[試乗2!]

今日は、少し距離

を伸ばして60kmばかり試乗してみたが、何の問題も無し!

今日は、少し距離

を伸ばして60kmばかり試乗してみたが、何の問題も無し!

帰宅後、早く暖かくなる事を期待してFCRのリセッティングを行い、スペースが空いたついでにオルタネーターを取り外してチェック!

気になっていた軸のオイルシールが機嫌良く収まっていたので、もうしばらく様子見!(手持ちのシールが使えそうなんだが、又、ギヤとダンパーユニットを

外すのは超面倒なんで…(^^;;;)

外したついでに、銀色だったアルミカバーをラッカースプレーで黒く塗装!(写真参照)

アルミなんでできればプライマーを塗ってからツヤ消し黒で仕上げたかったが、目立たない部分だし、何より面倒臭かったんで灯油で拭いてから手持ちのラッ

カースプレーを吹いただけ…(^^;;;

ま、剥がれてきたら、又、塗り直せばイイや…

2012/03/29[試乗3!]

今日が一応の最終テストと言う事で、150kmばかり走ってきた!

勿論、ノートラブル!\(^_^)/

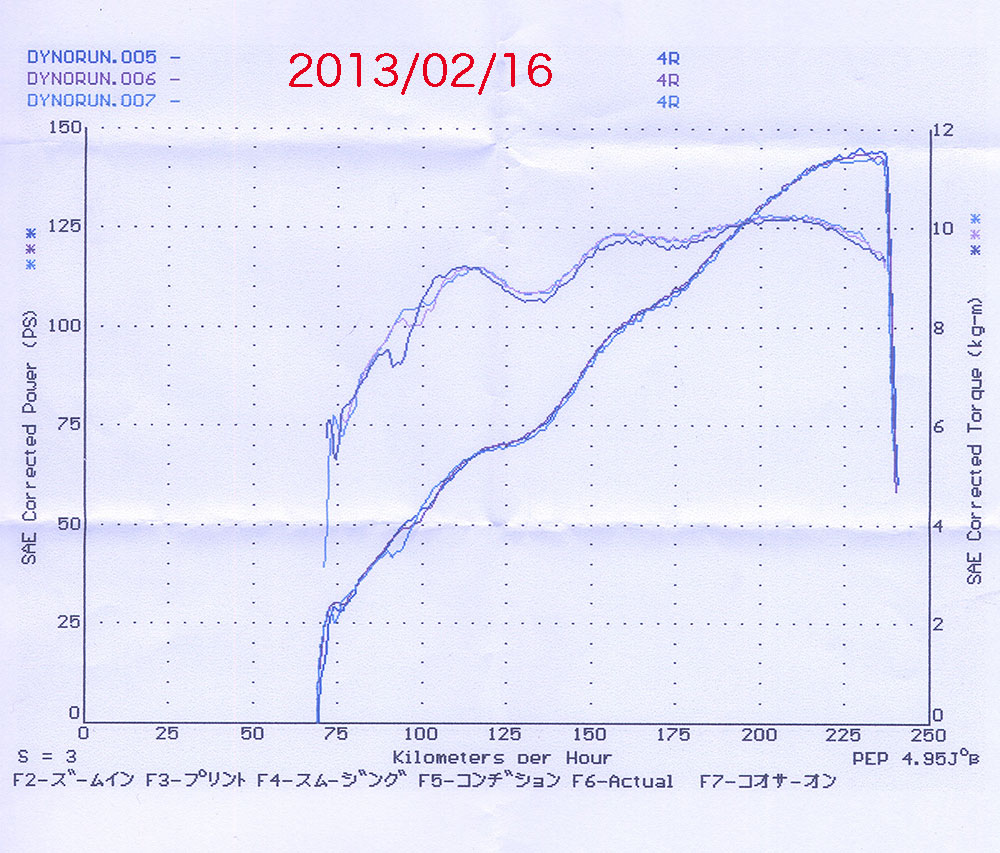

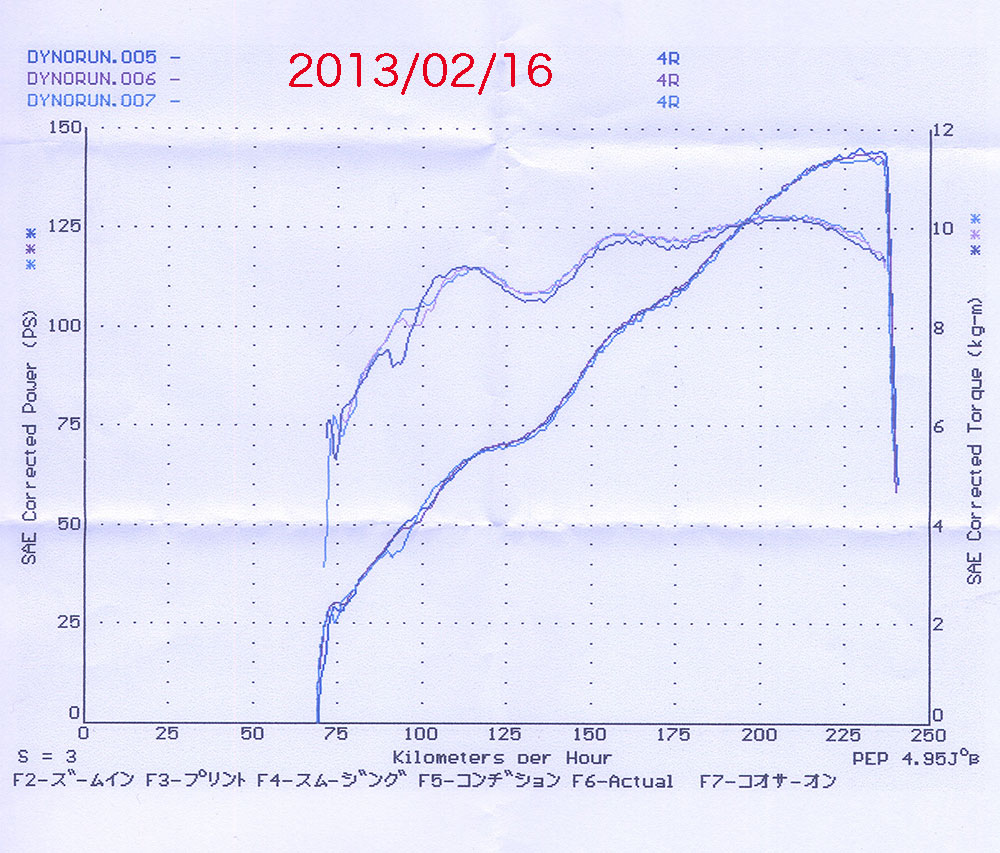

2013/02/16[久々のパワーチェック!]

実に12年振りでパワーチェックに行ってきた!\(^_^)/(前回の分は、コチラ!)

実に12年振りでパワーチェックに行ってきた!\(^_^)/(前回の分は、コチラ!)

前回は、165PSなんて馬鹿げた値が出たが、今回は約145PSと妥当な値が出て納得!(12年で約12%の劣化だな…)

つ〜か、エンジン出力に換算すれば160PS以上になるので、この年式でこんだけ出てれば御の字!(普通、乗りっぱなしでメンテ無しなら100PSにも

届かない…)

エンブレ時に少し煙が出ていたが、ま、走行距離を考えれば大した量じゃ無いんで見なかった事に…(^^;;;(ステムシールは、マダ大丈夫だと思うの

で、ピストンとリングくらいは、換えてやった方が良いのだろうが、先立つ物が〜…(;_;))

*

で、前回と同じく兵庫区のBE−LANDって店に頼んだんだが、翌日になって動画を詳細にチェックしたらエンジンを掛けてから9分30秒にも渡って冷却

ファンを動かさず

に、2回もフルに回してやがった!凸(-"-)バカナノカ!?

料金も5250円に上がってた事だし、2度と行くか!(RBだと4200円だし…)

空冷エンジンなんぞ、アイドリングでも10分間回せばカナリの温度になる訳で、煙を吐いてた原因の8割は、それ(オーバーヒート)が原因だろ!

[パワーチェックの動画]

[ヘマの動画]少し長いのでサイズを落としました。

2013/08/14[11回目の車検終了!]

車検自体には何の問題も無かったのだが、往復の気温に参った…(;_;)

湿度が低かったので人間は一応大丈夫だったのだが、34℃を上回る気温は、フルカバードの空冷エンジンには凄く辛い…(;_;)(コイツの開発当時に

は、こんな

気温は想定されていなかったんじゃなかろうか?)

信号待ちの度にエンジンを止めて防御するも、油温計の表示はグングン上がって、車検場に着いた時点で98℃!

当然、検査中はエンジン掛けっぱなしの冷却無しなもんで、温度は118℃にまで上がるし、帰りのR43は帰省客で混んでおり、結局、帰宅するまでに油温

計が110℃を下回る事は無かった…(;_;)

次回の車検までには、何とかアッパーカウルだけで受かる様にしとかんとエンジンが堪らんので、これを機会に手直しをするつもり!

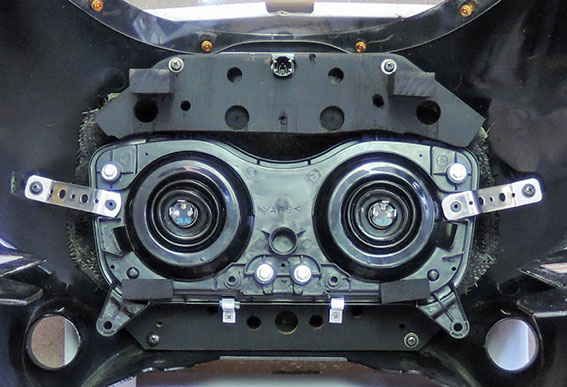

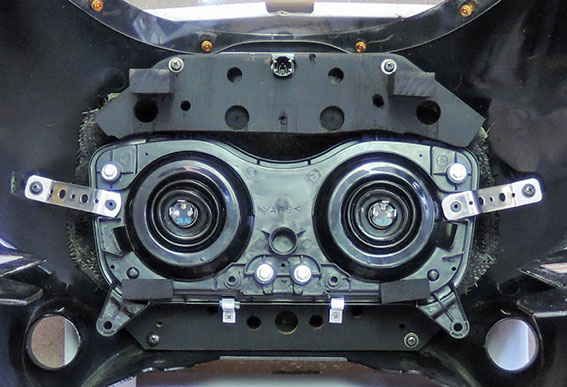

2013/08/20[ヘッドライト手直し]

次回の車検までに、普段の状態のままで通る様にしたいので、まずヘッドライトを換える事にした!

現在は、ホンダAX−1用のライト(35/30W)なので、そのままだと光量不足の可能性が高いんだよね…

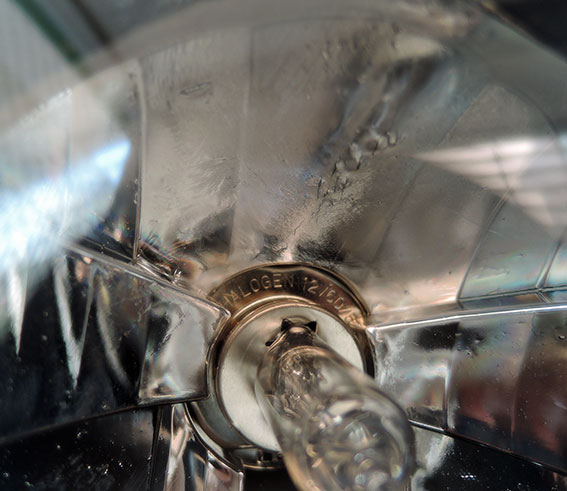

ライトユニットは色々と探しまわった結果、RVF400用の物にする事にして、eBayにて1万円で落札!(左写真の物だが、AX-1用が300gなの

に比べると、約850gとカナリ重い… 因に響子さん用の純正ライトは、3.3kg…(^^;;;)

勿論、純正部品では無くて中華製のパチモンだと思われるが、取り敢えずコイツを付けてみて、車検に通るか自動車屋でチェックして貰ってOKな事が確認で

きてか

ら、Fカウルの手直し(又は作成か購入)に移るつもり。(ダメなら純正品を買うしか無いな…(;_;))

幸いにも以前、ライト回りの軽量化をした際に造っておいたサーキット用のライトカバー(写真館参照)があるので、それにこのライトに合わせた穴を開けて

や

れば割と簡単に付くと思うのだが…?

P.S

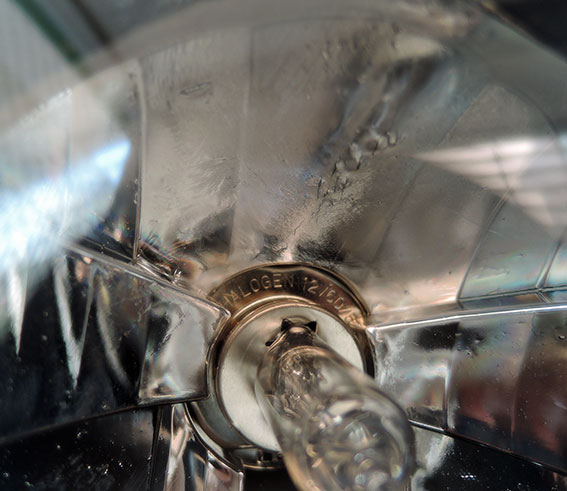

てっきりバルブはH4だと思っていたら、実は割高なH4Rだとさ…(;_;) って、普通のH4の3〜4倍くらいすんだよな〜… まぁ、今更しゃ〜ない

んだが…(楽天で1610円のH4Rバルブ発見!)

P.S2 バルブが届いたんで付けようとしたら、12時の位置にある爪が入らねえ…凸(-"-) 調べてみたら規格だと8mmの筈がケース側の溝の幅は

7.8mmしか無く、流石は中華製である!

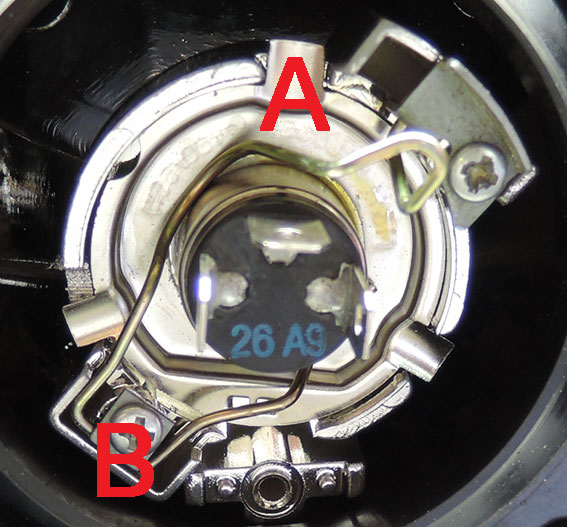

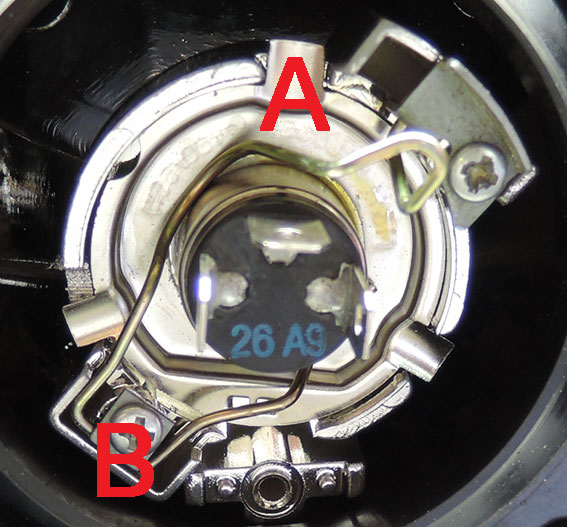

2013/08/24[バルブの取り付け]

H4RのバルブをこのRVF風のヘッドライトユニットに取り付ける為には…

1."A"の位置の爪を少しだけ(左右各0.1mm程度)削る!

2."B"のネジを外して、バネを押さえている金具のバルブ側に出ている部分をカット!

してやれば入る事が判明!(^^;;;(まぁ、これが6千円くらいなら諦めるんだが、1万円となるとチト…(-"-))

しかも、"B"の木ネジのサイズが合っておらず、一度外すと雌ネジが馬鹿になってしまうので接着剤を使用!

更には、固定バネの端が邪魔になって、ゴムカバーがキッチリ嵌まらないと言う酷さ…(;_;)

ここまでイイ加減だとリフレクターの配光も怪しい物だが、一応、Hi/Loの切替では、それっぽい配光になっているので、取り付け完了後に車屋でチェッ

クして貰うしか無いな…

後々の事を考えると、"A"の部分は、受け側のプラを削りたい所だが、ライトケース内に切子が入らない様にする手段を思い付かなかったので手抜き…

(^^;;;

2013/08/25[大誤算発生!]

なんと響子さんのカウル穴よりも、RVF用ライトの幅の方が少し大きい事が判明!

なんと響子さんのカウル穴よりも、RVF用ライトの幅の方が少し大きい事が判明!

丁度良い位置だと、上部の角が当たっちまって付けらんない…(;_;)(左写真参照)

ライトの位置を目一杯下げれば何とか行けそうだが、そうするとカナリ不細工になるし、ライト下部を支える事が難しくなる…

となると後は、カウルの穴を広げるか、ライトの端をカットするか、それとも出目金みたいにカウルの前に

ライトを出すか、それともRVF用のカウルを買うか、はたまた新しく造るか…?

作戦を根本的に考え直す必要があるので、チト考え中!

2013/08/26[人生は妥協だ!]

色々と悩んだ挙げ句、ライトを少し引っ込める事で妥協!

色々と悩んだ挙げ句、ライトを少し引っ込める事で妥協!

これをやるとライトの下に隙間が出来てカナリ不細工になるのだが、背に腹は換えられんわい…(;_;)

市販されているRVF用のハーフカウルだとエアダクトの位置が違うし、400ccのV4用なのでスカート部の幅が小さい可能性があるので、できるなら

このカウルを原型にしてCFRPで造りたいのだが、夏場だと暑くて大変だし、樹脂の硬化速度が速くて微調整がし難い為、寒くなるまで延期!

尚、カバーへの穴開けは、例のデュアルソーで大雑把に四角に切って、リューターで穴を広げ、手ヤスリで仕上げた。

後は、ライトの取り付けベースとなるベニヤ板を作成(又は古い奴を手直し)して車体のステーに固定する訳だが、ライトが分厚くなった分、もしかしたらス

テーが長い可能性が考えられる…

そうなるとステーのカット&再溶接が必要になる訳だが、流石にそこまでやるのはしんどいな〜…(;_;)

2013/09/01[何とかなりそうだ…]

ライト下の隙間が不細工なものの、何とかメドが付いた!\(^_^)/

この辺りは、カウル全体も含めて冬場の課題だが、ま、すれ違った程度では分からんから諦めよう…(^^;;;

後は、M5の寸切りボルト(<手持ちを切らしちまった…(;_;))を買って来てしっかりと固定するのと、ハーネスの手直し(<ライトのカプラーをシン

グルにしてある為、ダブルに戻す必要がある…)と、裏側の木枠に黒ペンキを塗って、多少たりとも見栄

えを良くする事くらい。

光軸は、取り敢えずカナリ下に向けてあるので、乗れる様になり次第、車屋へ持って行って調整する予定。

固定とハーネスの手直しは、会社が終わってからチマチマやるとして、来週末には、何とか試乗ができる様に頑張らねば!

2013/09/05[チマチマと…]

空いた時間を使って、ライトハーネスの手直しと裏の木枠へのペンキ塗り終了!

カウルの裏側を見るとこんな感じで、今までと比べると少しマシになったやうに思うのだが…(^^;;;

カナリ木枠の部分をカットしたんだが、それでもAX−1のライトの時と比べると約300g重い…(;_;)

もう、こうなるとカウル自体をCFRP(<勿論、ウェット!)で造るしか無い!…けど面倒臭い…<おい!

上手く行けば、土曜には試乗できそうだが果たして…

2013/09/07[雨でおますなぁ…(;_;)]

天気予報が外れて早朝から雨模様…(;_;) 日中は回復するとの事だったので頑張って取り付けを終わらせたものの、それすらも外れて、ずっと降って

やがる…凸(-"-)

明日も雨らしい…つか出勤なもんで、試乗は来週だな…ヤレヤレ

とは言え、何とか公道を走れる状態になったので一段落!\(^_^)/

ま、近目で見るとアラ(ライトの下の隙間)が目立つが、余り贅沢を言っても仕方が無いので、この秋はこれで行く事に決定!

時間が余ったので、知らない間に欠損していたリヤカウルの取り付けポッチをプラリペアで修理!

写真左端が折れていない左側のポッチで、これの型を"型取り君(<ゼリーみたいな透明な奴)"で取り、出来た型にプラリペアを流し込んでから折れた右側

の部位

に固定して固まるのを待つ。

因に型を取ってる時と固まるのを待ってる時の写真に違いが見付からなかったので、どっちも写真中央で共通…(^^;;;

型が透明なので固まり具合が分かり易いのは良いのだが、これだと密閉状態なので固まるまでに1時間以上掛かった…

で、できたのが写真右端なんだが、今までにカウルの割れを補修した事はあるものの、完全に欠損していた部分を造形したのは初めてなんで凄く不安…

(;_;)

一応、それらしい形になってはいるが、これで本当に強度が出ているのか…?

2013/09/11[流石は、中華製!]

良い天気に我慢ができず、出勤前の涼しいウチにプチ試乗!

結果は最低で、港島トンネルで光軸のチェックをした所、光束にまとまりが無くて散らばってしまい、Lowでは光束の上端が分からず、Highでもスポッ

ト

にならない!

挙げ句は、帰宅後にチェックしたらバルブの上のリフレクターが熱で変形してやがって、ホンの30分程の試乗でコレでは使い物にならん!凸(-"-)

デザイン的には思っていたよりも良かったので、諦めて純正品を買うしか無いな…(;_;)

P.S 泣く泣くRVF用純正ライトを注文!>46725円…(T_T)(今更、他のライトにした所で中華製を買う限りは同じ事だろうし…)

2013/09/13[日本製って素晴らしい!]

早速、RVFの純正ライトが届いたのだが、見ての通りで下のパチモンと比べるとレンズの透明感、リフレクターのキラキラ感、ボディのプラの質感が桁違い

なのが分かる!(これで3万く

らいならな〜…(;_;))

勿論、H4Rのバルブがそのままキッチリと嵌まるし、光束や配光もバッチリ!(って本来、それが当り前なんだが…)

それと本物には、バルブの前に小さなカバーが付いてるので、前から見るとこのカバーが瞳の様に見えて表情が出るのが嬉しい!(多分、質感も上がる筈!)

2013/09/17[取り敢えず一段落!]

マダ取り付けの甘い部分もあるんだけど、取り敢えず普通に転がす分には行けそうだ!\(^_^)/

勿論、ライトもOKで、前回みたいにリフレクターが変形する事も無く、光軸もクッキリハッキリ!

ネットを検索した限りでは、今の60/55Wのバルブでも問題無いとの事だが、念の為に純正指定の60/35Wに換えておいた方が良いだろうな…

どうせ夜は走らないし、痛めて又4.6万を払うのは勘弁だし…(その頃には既に廃盤かな?)

デザイン的には、前のAX−1のライトを流用していた時と比べると凄く良くなった!…と言うか極普通になって、むしろ違和感が無いのが残念でもある…

(^^;;;

P.S プラリペアで補修したリヤカウルのポッチは、物の見事に取れちまった…(;_;) 液が古くて変色していたので、新しい液を買って再挑戦!

2013/10/13 やっとフルに回してのマトモな試乗実施! 結果は、取り付けナット4個中、1個脱落、1個脱落し掛け、1個に緩みで、流石に適当に

付けただけの事はあるな…(^^;;;

2013/10/26 FCRリセッティングのテストがてらガソリンを入れに出掛けた所、僅か3kmの走行で又もナットが緩んでしまった為、少し真面目に

手直し実行!

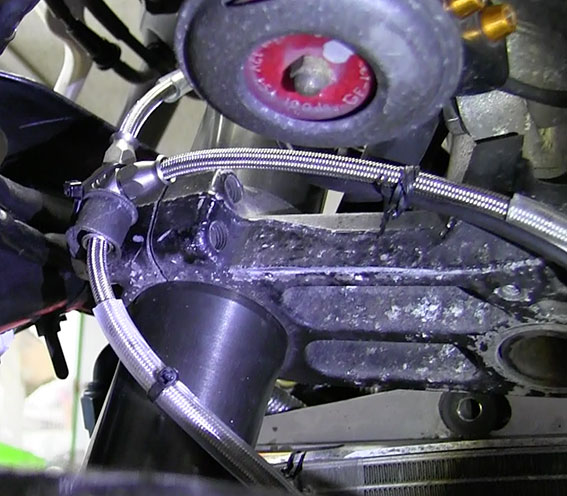

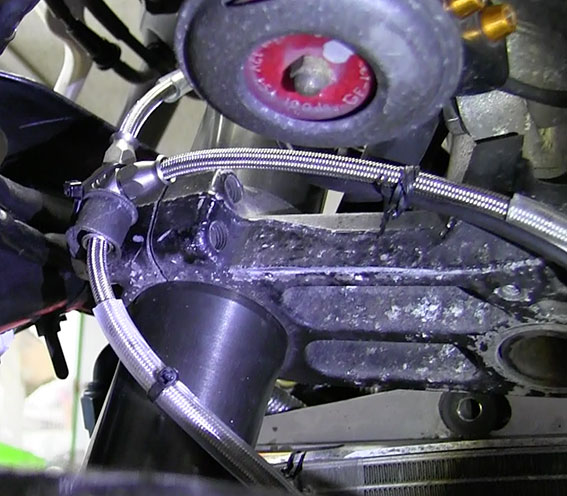

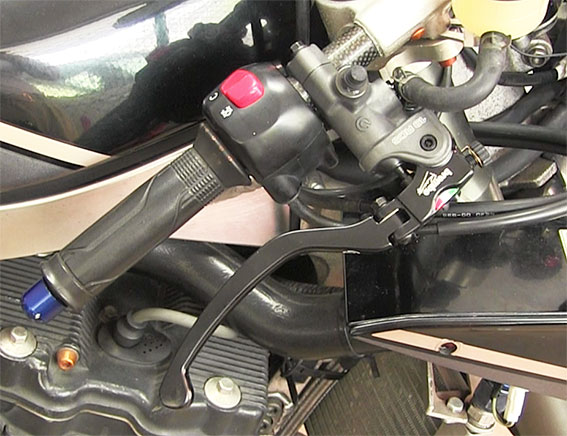

2014/03/17[Fブレーキラインの作成!]

やっとこさ10年来の懸案だったFブレーキホースの作成をやる気になった!(って、実に半年振りのバイクネタだな…(^^;;;<そんな事でイイの

か!?)

今までのホースは、20年以上前にノーマルから交換したメッシュホースをベースに、キャリパー側だけをストレートフィッティングに換えて使っていたのだ

が、ラジアルポンプのマスターになってホース出口が下方になったのに伴い、マスター側もストレートに換えて3way分岐にしたかったんだよね…

作成の過程は、下記動画を見て貰えば分かると思うが、これでやっとFブレーキシステムとしての完成形になったと言える!

今回は、ホー

スのカット数が(調整も含めて)10回以上になると思えたので、試しにケーブルカッターなる代物を購入したのだが、これが思った以上に使える奴で凄く助

かった!(因に送料込み2千円未満の安物。)

今回は、ホー

スのカット数が(調整も含めて)10回以上になると思えたので、試しにケーブルカッターなる代物を購入したのだが、これが思った以上に使える奴で凄く助

かった!(因に送料込み2千円未満の安物。)

ステンホースが一瞬で切れるし、チューブの損傷も無いしで、今までの苦労は一体何だったんだ!?

←この刃先の凹みがミソで、ホースを逃がさずに潰さずに締め付ける様にカットできんだよね…

まぁ、ケーブルカッターの名前が示す様に本来は、配線ケーブル(銅)をカットする為の物なので、ステンホースをカットすると刃先の摩耗が激しいだろう

が、使用頻度の少ない素人には充分過ぎる!(気になる人は、もちっと高価なワイヤーカッターを購入する事を勧める…(^^;;;)

[ブレーキライン作成の動画]

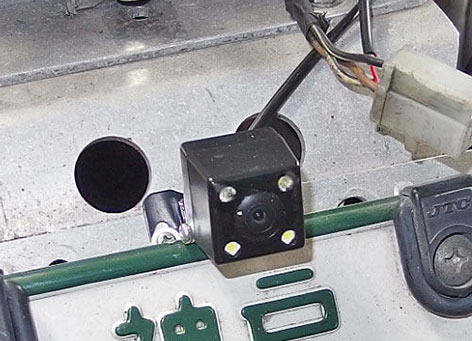

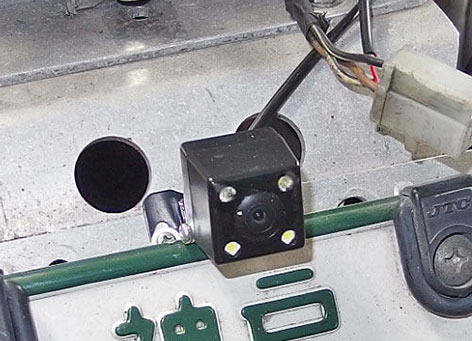

2014/06/07[バックモニター取付1]

雨模様で乗れないし、この5月10日に十数年振りかで白バイに捕まった事もあって、MT-09

が納車されるまでの暇潰しがてら、4輪用の安物バックモニターを付けてみる事にした!(^^;;;(<アマゾンにてカメ

ラとセットで4380円!)

4輪と比べるとバイクのミラーは死角が多くて視認性が悪い為、死角の無いバックモニターがあればカナリ発見率が上がると思うのだが果たして、その効果

は…???

カメラはナンバープレートの上にネジ(M3)止めし、電源はテールランプの端子に直接ハンダ付けして、テールライトが点けば連動する仕組み。(モニター

の方は、ビデオ入力がある時だけ電源が入る設計!)

レンズの周囲にある4つの点は高輝度LEDで、本来は夜間のバック時に視界を確保する為の物だが、バイクには不用だし何より目障りなのでドリルで潰して

ボンド

を塗っといた。

カメラは小さいので問題無かったが、LCD画面(4.3インチ)をスペースの無いバイクに付けるのは結構大変だし、クソ長い配線を継ぎ接ぎしないとなら

ないので、続きは又、明日…

2014/06/08[バックモニター取付2]

今日は、LCD画面の取り付け!

当初は、タンクバッグに入れてMT-09と共用するつもりだったが、タンクバッグだと液晶の適正視野角度から外れてしまうのと空の写り込みとで全然見え

ね

え!

で、他に付けられる場所と言えば、メーターの左下(左ヘッドライトの裏側)くらいしか無い訳で、取り敢えずの試し付け!(ココだとメーターの影になるの

で見易い!)

取り付けは、モニター右横のライトステー取り付けボルト(M8)に細長いL字型に曲げた鉄板を固定してメインフレームとし、モニター裏側に付けた木の板

に木ネジで止めてある。(映像の配線は、ビデオデッキのオマケのコードが丁度良い長さだったので、それを流用。)

後、画面の裏側にもう少し補強を入れないと多分ブレるのと、電源の配線がマダなんだよな…(さて、試乗出来るのは、いつ?)

2014/06/12 モニター裏の補強(<ライトステーとの間に細いアルミ板を渡した。)と手抜き配線完了。 雨さえ降らなければ少しだけ試乗してみ

て、問題が起こらずにそこそこ使えそうなら、巻き付けてある配線を短くカットして、ギボシ端子を付けてやるつもり。

2014/06/13 水平線が画面の中央に来る様にカメラを調整した所、空の明るさで露出が下がってしまって、画面下半分の路面が殆ど見えない事が判

明…(^^;;; なので、カメラの取り付け位置を少し上げて、画面の上1/4くらいまでがリヤカウルの端で隠れる様にして再度挑戦!

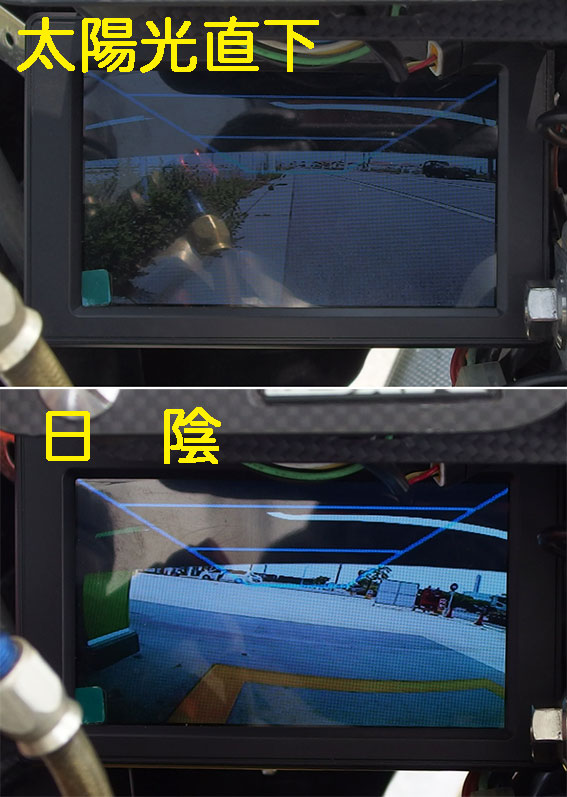

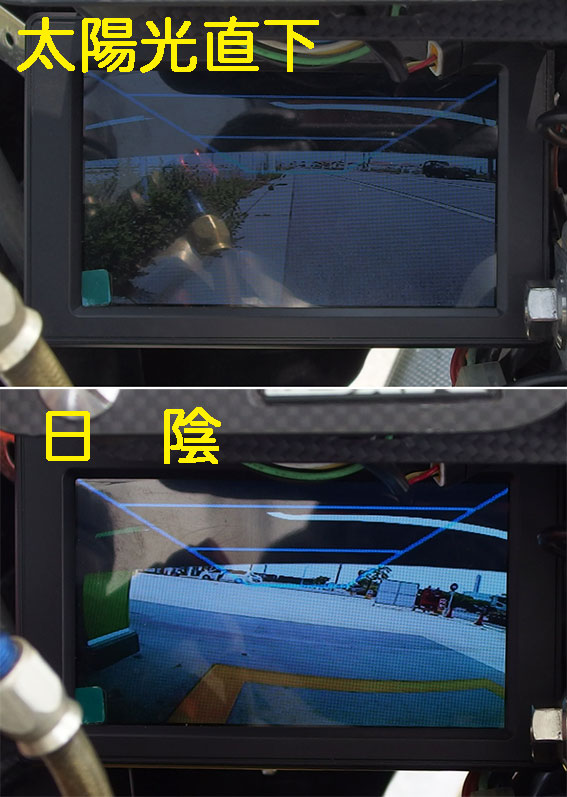

2014/06/14[バックモニター取付3]

カメラの取り付け位置を当初よりも3cm程上げて、リヤカウルの陰に隠れるくらいにしてみた。(本来なら真ん中に付けたい所だが、カウルステーがあるの

で止む無く右にシフト!)

しゃがむと何とかカメラが見えるが、普通に立って眺めた程度では、マズ分からないくらい…

これで画面の上1/3くらいがカウルで覆われる為、画面が暗くなって露出が上がる筈!

でもって、給油がてらテストに出掛けたのが左の画像。(縮小とシャープだけで明るさは、生のまま!)

でもって、給油がてらテストに出掛けたのが左の画像。(縮小とシャープだけで明るさは、生のまま!)

上の太陽光直下では流石に写り込みが多くて見難いが、思っていたよりも遥かに鮮明で、いちいち腋を締めなくても真後ろが見えるのが嬉しい!

又、路面がほぼ白無地なので、後ろから近寄ってくる物があればスグに分かる!

下は給油時にスタンドで撮った物で、日陰なので更に見易い!

只、カメラの画角が広過ぎて距離感が掴み難いので、できればもう少し画角の狭いカメラに換えたいな…

スペック上では、広角170度との事なんで、100度くらいならOKかも?(ネットでコイツを

注文! 視野角が68度なんだとか…)

2014/06/17[バックモニター取付4]

注文していたカメラが届いた!

思っていたよりも小さいのは良いのだが、結構なズッシリ君で防滴でも無い為、取り付けには注意をせんと…

取り説には、『車での使用には、別売のレギュレターを…』なんて書いてあるが当然無視!(^^;;; 更にバイクじゃ振動が酷いんで寿命はカナリ短いか

も?

レンズは無限焦点固定では無く、自分でレンズを回して調整するタイプなので、最初は何も写らなくて焦った…(<取り説に書いとけよ!)

2014/06/22 仮付けしたみた所、画角は(多分)OKなのだが、ボディが大きく重くなった分、取り付けが凄く厄介で、現在、攻略方を思案中…

しっかりとしたステーを作るか、できれば重いアルミダイキャストのボディをプラか木に換えたい所だが難しいな…(こう言う時にこそ、3Dプリンターが欲し

い!(^^;;;)

P.S コイツが使えそうなんで取り敢えず注文!

2014/06/23 注文していた、6mmレンズ(ちょい望遠)が届いたのでテスト! 画角がほぼ半分(2倍)になり、裸眼での感覚に近付いたが、実際

には、バックミラーの比率や、モニターサイズとの兼ね合いもあるし、又、望遠寄りになった分、ブレも大きくなるので、実走行でテストしてみない事には何と

も…

2014/07/03 プラケースが届いたのだが、そのままじゃ基盤が入らない事が判明! 中の出っ張っている部分を削って何とか入る様にはなったが、今

度は裏蓋が閉まらない…(^^;;; 何か手を考えねば…

2014/07/05[バックモニター取付5]

ケースを重いアルミ(60g)から軽いプラ製(13g)に交換!

但し、そのままだと中の出っ張りが当たって基盤が入らなかったり、ケースの厚みが無くて裏蓋が閉まらなかったりと結構手間が掛かる…

とにかく付けてみて、実走行での見え具合を確認する事が先決なんで、有り合わせのアルミ板をステー兼用の裏蓋にしただけで、後は、何かで車体にくっ付け

て走行

テスト!

2014/07/12[バックモニター取付6]

新しいカメラの仮付け完了!(ゴムバンドは、脱落防止と言うよりも制震の為。)

後は、実走行時の視野角のテストをして、マダ広い様ならチョイ望遠レンズに換えて又テスト!

それでOKならカメラ別の動画を撮って、古い奴を撤去し、新しい方の取り付けと配線をキッチリやり直せば完了かな?

2014/07/13 テスト失敗! 車庫では綺麗に写っていたのに、実際に走り出すと画面が白飛びで真っ白! その後、カメラが壊れたのかノイズだけで

何も写らなくなった…(;_;) やはり汎用のカメラでは、バイクの振動やイグニッションノイズに耐えられないのか、それとも電源が不安定だからか?

2014/07/14 写らなくなった原因は、カメラの基盤では無く、ケーブルの途中にある[BNC→RCA変換ブラグ]の接触不良と判明! やはり振動

でダメになったと思われるので、ぶった切っての直結に決定!

2014/07/17 テストをしていたらブチッ!って画面が消えてしまい、以後は何をしても写らなくなった… 基盤を調べてみたら小さなチップが焦げて

るんで多分コイツが原因だろう。 やっぱ取り説通りに12V安定化の為のレギュレータを入れなきゃダメか!? リフェバッテリーで電圧変動が結構激しい

し…

2014/10/11[バックモニター取付7]

MT-09が来たので、しばらく保留してあったが、新しい基盤とハーネスが届いたので再開!

6mmレンズだと狭角過ぎて使い物にならず、6/17に届いたカメラの3.6mmレンズに決定!

新しい基盤は、左右反転(鏡像)機能の無い安物なので違和感があるが、ま、仕方があるまい。

それなりの効果はあるものの、視線の移動量の大きさや見易さを考えると、通常のバックミラーを凌ぐ性能だとは言い難い為、何かのついでに外すつもり…

(笑)

[リヤビューモニターのテスト動画]

2015/06/25[久し振りのパンク!]

先月のFCRメンテナンスで交換出来なかったT字型の燃料ジョイントとエアベントジョイント、燃料ホース&負圧ホース、それと忘れていたフロートバルブ

シートのOリングを交

換!

で、作業が終わって片付けていたら、フト、後輪に妙な光点があるのに気が付いた…

はい、嫌な予感通り釘を拾っておりました…(;_;)(修理痕の上に乗っかってるのがその釘。)

って、最近、自転車のパンク修理は嫌になる程やってるが、バイクのパンクは、10年以上無かったと思う…(確かK3の時が最後だったんじゃ…?)

でも、自転車がパンクしまくってたお陰で新品のゴムのりがあって助かった…(^^;;;(缶入りじゃ無いチューブ入りのゴムのりは、未開封状態でも3

年、1度開

封した物は1年くらいが限度だな…)

2015/12/25[12回目の車検完了!]

予定が2ヶ月ばかり遅れてしまったが、やっと12回目の車検が終わった!

今回は冬場だったので信号待ちでエンジンを止めずにいたら、やはり100度近くまで上がってしまって困ったもんだ…(ま、外気温が15度もあったし…)

しかし、久し振りのノーマルフォルムも結構イイもんだ!(操縦性は酷いもんだけど…)

半年振りの前傾姿勢は、スグに慣れたし、アクセルの滑らかさが凄く印象的で、これに比べるとMT−09は凄く雑で乗り難い!

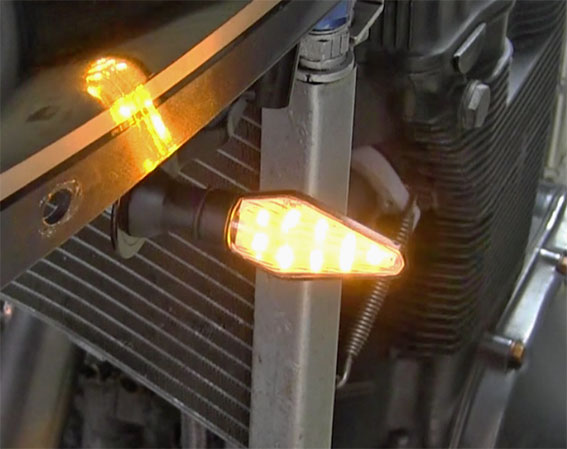

2016/01/24[LEDウィンカーに交換!]

動画の撮り直しに出掛けるつもりだったが、余りの寒さに断念!

なんせ14時を過ぎても車庫の気温は、2℃から上がらず、リフェバッテリー様のご機嫌が頗る悪い…(^^;;;

なので暇潰しに、先週届いていた、LEDウィンカーに交換!

国内だとバカ高いが、お馴染みeBayからの購入なので、リレー込みで僅か1400円也…(国内だと1個分くらい?)

少し小さ過ぎるのと、破損防止のゴム製でフニャフニャなのが気になるが、ま、安いからイイや!

2016/01/28[バックミラー交換!]

ウィンカーついでに、装着後7年が過ぎて古くなっていたミラーを予備に買っておいた物と交換!

これもeBayからの購入で、左右セットで2千円程の安物…(^^;;;

取り付けボルト幅が少し狭くて、リューターで削る必要があったが、これも安いからイイや!

前のミラーと比べると質感がカナリ高くて、中華製と言えども多少は進化しているのが分かる。

2016/05/06[ウィンカー再交換!]

ウィンカーは、この1月に換えたばかりで結構気に入ってたんだが、たまたまミラーボディのトラックの後ろに付いて走ったら、視認性は悪いわ、フニャフ

ニャなもんで振動でブンブン揺れてるわで、こりゃアカンわ!ってんで注文してたのが、今日、届いた!

こんどの奴は少し張り込んで、リレー付き4個で1130円だ!<下がっとるやんけ!

視認性は段違いに上だし、ボディもカッチリしてるしで、これなら問題無いと思う。

因みにボディの後ろ側には、青いLEDが入っており、ポジションランプとしても使えるし、ウィンカーと連動して点滅する様にも出来る優れ物!

只、橙色以外の色を同時に点滅させると車検で引っ掛かるので、取り敢えず点かない様にしておいた。

2016/06/07 折角の休みなんだが生憎の雨で出掛けられず、車検仕様のままだった響子さんを本来の姿に戻した!

ついでに、燃料警告灯のLEDを白熱球に戻し、後付けしていたリレーを撤去!(白熱球の方が微妙に明るさが変化して、減り具合が分かり易いので…)

それと新しいウィンカーをカウルに直付けすると少し傾いて不細工なんだが、傾きを調整しようとすると凄く手間取るので、取り敢えずこのまま!

2016/10/12[鍵を更新!]

25年間に渡って使い続けたキーの根元のプラ部分が割れて来たので、新しい物に更新!

結構、質感が高いので気に入っている!

(ポケットに入れるとやたらと嵩張る事が判明… さて、どうしたものか?)

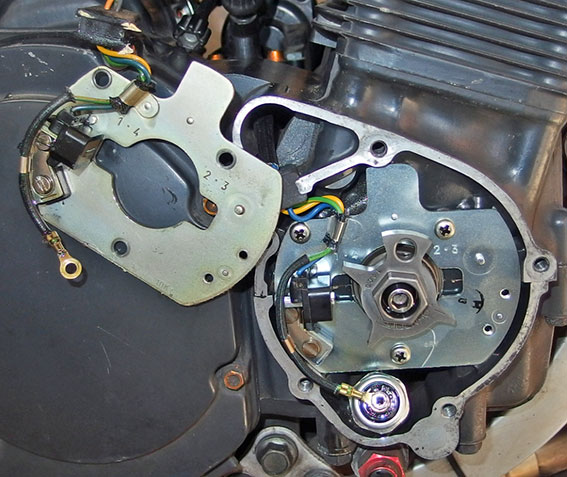

2017/03/30[ピックアップコイル交換!]

バイクネタの更新は、実に久し振りだな〜…(^^;;;

6月末に新しい、GSX-R1000Rを購入予定なので、H2には(少しでも高く売れる様に)休んで頂いて、その分、正妻に乗ってやろうと思ったのだ

が、長距離を転がす時に気掛かりだったのが、以前、掲示板で聞いた、「ピックアップコイルが断線した!」と言うお話…

イグニッションコイルのパンクなら、片肺でも何とか走れるけど、ピックアップコイルが断線したらどうしようも無いからね〜…(;_;)

なので今日、1年振りのオイル交換のついでに一緒に交換した次第。(交換自体は大した手間では無いが、ハーネスを左上の穴から向こう側に通すのだけが結

構面倒…)

これで、この春は、気兼ね無く走れる!<ホントかっ!?

P.S 念の為にECUも換えとこうと思ったら、既に廃盤だそうな…(って、当然か?)

2017/04/11[速度計手直し]

アクティブ速度計用に前輪に付けている、センシングポイント(フローティングピンに付けた鉄ボルト)の数をこれまでの2個から5個に変更!

今までは、300km/h以上でも正確に表示される様にポイント数を2個にしていたのだが、もうそんな速度を出す事は無いと思うのと、2個だと低速度域

での表示が荒くて、車検時の40km/hのメーター検査が殆ど勘なんだよね…(^^;;;

って、2個だとメーターの表示が、12→31→52ってな風に大雑把に変わるもんだから、頭の中で40km/hになる瞬間をイメージして足を離す訳…

(笑)

追加後のテストでは、前輪を浮かせて蹴って回した時に、2個だと12→5→0程度だったのが、5個だと12→10→7→4と言った感じで細かく表示され

る様になって、これでOK!\(^_^)/

P.S 雨が続いた性でディスクにサビが出てたのを空回ししたもんだから、ホイールが錆粉だらけに〜…(;_;)(ま、鋳鉄なんで仕方が無いのだが…)

2017/04/14[追記]

本日の走行テストの結果、速度表示がオカシイ事が判明!

低速度域では、見事に4/5の速度しか表示されておらず、ポイントが1個拾えていない…凸(-"-)

じっと見ていると、タマに5個を拾って一瞬だけ正しい速度が出るのがカワイイ…(^^;;;

極め付けは、100km/h以上で、まるでデタラメな値が表示される…

原因は、交換したボルト&ワッシャーの関係で、センシングポイントとセンサーの距離がホンの1mm弱広がった為!

ま、装着時も結構苦労したんで、それを考えれば仕方が無いな…(モチっとセンサーとの距離に留意すべきだった。)

P.S 取り敢えず、センサーの取り付けステーを曲げてクリアランスを詰めてみた…(果たして結果は?)

2017/04/16[追々記]

一応、150km/h程度までは、正常に表示される事を確認!(って、冬場にマトモに乗っていなかったのと、その間にポルテの速度感覚に慣れてしまって

いた為、怖い…(^^;;;リハビリシナイト)

2017/09/03[祝26周年の紋章?]

気温が低かったので、超久々に200km走ってきたのは良いのだが、久し振りに太陽光の下で見たらタンクの角の塗装がハゲて地金が覗いてた…(;_;)

(特に右側が酷い…)

ま、26年の長きに渡って、きちんとニーグリップをしていた証なんだが、アルミタンクだったら穴が空いてただろうな…(取り敢えずは、タッチアップして

上からエポキシでも塗っとくつもり…)

去年の秋以降は、通勤がてらのチョイ乗りだけだったので、体が感覚を取り戻すまでにカナリ掛かったが、やはり1日に200lmくらい走ってやると、体と

バイクが生き返る感じがするな〜…(^^;;;

それと、知らない間にニュートラルランプが点かなくなってた…(;_;)(ま、殆ど見ないからイイ様なもんだが、何かついでの時に直しとこう…)

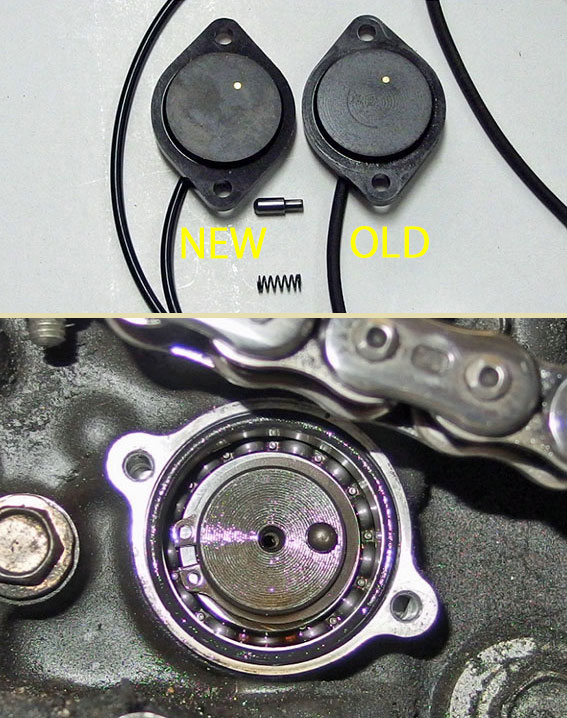

2017/09/23[原因の原因が分からん!]

ニュートラルランプが点かなくなった原因は、ニュートラルランプSWの導通不良と判明!

ま、10万km以上も走っているのだから、接点が摩耗したんだろうな…と思って新しいセンサーSW、バネ、接点を新しくしたのだが、それでも何故か点か

ない…???

朝から昼過ぎまで掛けても原因が掴めず、完全に手詰まり状態だったんだが、フト、シフトドラムにテスターを当てたらフレームとの導通が無い!

そんな馬鹿な事がある筈が無いやん!…と何回やり直してもやはり導通が無い…??? なんで???

写真下段がシフトドラムで、3時の位置にあるのが接点なんだが、その外側のボルト穴には導通があるのに、内側のドラムと接点に導通が無いなんて、とても

信じられん!

念の為に抵抗値を測ってみると、フレームとボルト穴間が0Ωで当然としても、フレームとドラム間だと1kΩ以上もあるんだよな…

原因がまるで分からず完全に手詰まり状態なんで、しばらくは、このまま乗るしか無いのだが、すっげえ不思議だ…

2017/11/06 なんか知らんが、今日、キーを捻ったらミュートラルランプが点いた… なんでだ!? 何処かで接触不良をしていたと考えるのが普通

だが、フレームとドラム間で接触不良だと???

2018/03/29[13回目の車検完了!]

L7の納車が遅くなったのと異常な程の寒波のお陰で、又も車検を切らせてしまい、本日、やっとこさの再車検!

前回、ヘッドライトのリレーハーネスを入れずに受けたら、「ちょっと暗いけど2個あるし…」と言いながら通してくれたので、今回もそのつもりでいたら、

何だか頭の悪そ

うなジジイに当たってしまい、ダメだとよ…(;_;)

仕方が無いので、一度帰宅してリレーハーネスを入れて、午後から出直してやっと合格…凸(-"-)クソッタレ!

オマケに、オドメーターの10万kmの桁表示が無いのを見て、「4500kmだけで良い!」とヌカして修正したお陰で、車検証の走行距離が4500km

になったんだが、これって改竄に当たるのでわ???

そう言えば、コイツをSOLOSHOTで撮ってやった事がマダ無いので、今度撮ってやろう!

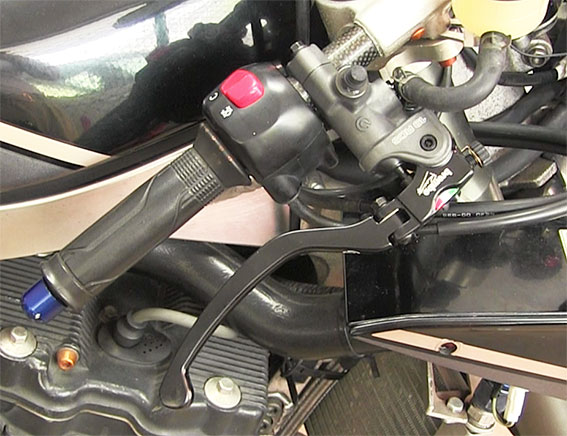

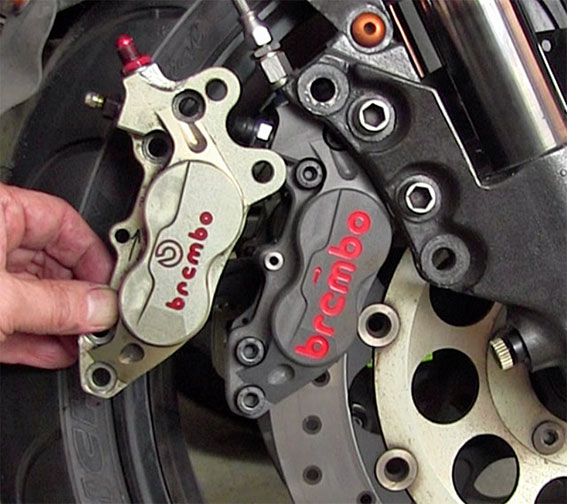

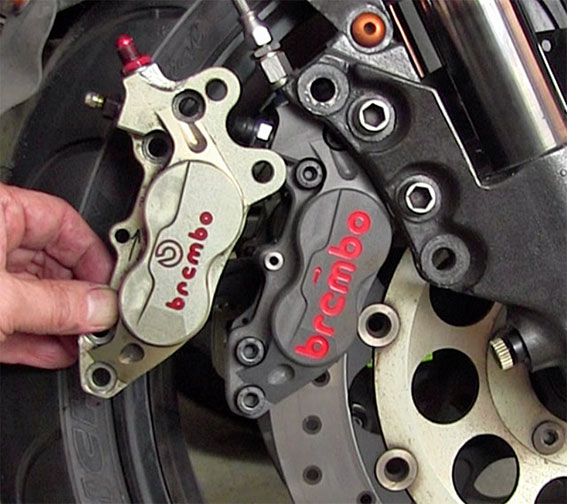

2018/08/25[BREMBO RCS19 装着!]

ここんトコ、ずっとL7に掛かりっ切りだったが、超久々の更新!

って、L7のFブレーキが格段に良くなったのは良いのだが、その性で今度は、響子さんのFブレーキに不満が出る様になっちまったんだな…(;_;)(特

にレバーの遊びの多さが不快!)

なので止む無く、響子さんにもブレンボRCS19を入れる事にした次第!

ま、考えてみれば、これでブレンボ本来のシステムになった訳だ。

[ブレンボの取り付け動画]

2019/07/20[流れるウィンカー装着!]

以前から気になっていた視認性の悪いウィンカーを流行りの流れるウィンカーに換えました!

当初は、YTで見かけた DAYTONA の製品にするつもりが、4個で2.6万と言う馬鹿げた価格に敢え無く撃沈…(;_;)

代わりに eBay で見付けた、総額1554円の安物を装着!

ま、作りは価格なりだけど、実用性重視!

[流れるウィンカーの取り付け動画]

2019/07/27 軸部がゴムでフニャフニャしているのと、その性もあってナットを強く締め付けると軸部のボルトが抜け出て来る個体があったのとで、

古い方の軸部と交換した。(接着剤でくっついているだけなので強く引っ張ればボディから軸部が外れる。)

2019/09/22[Fフォーク再アルマイト!]

24年の歳月を経て色落ちしていた、Fフォークを再アルマイトに出す事にした。(赤が殆ど白になってる…(;_;))

って、実は丁度1年前にコーケン のアルマBOXを購入していたのだが、Fフォークをバラすのが面倒でズルズル引き延ばしていたのだな…(^^;;;

でも、10月からの消費増税に伴う面倒事を避ける為に取り急ぎバラして清掃し、火曜に郵便局から発送の予定。

色は当然ながら、艶消しブラックを指定した!(因みに左の3点は、L7用。)

P.S ついでに、トップブリッジも同じ艶消しブラックにする事にした。(2019/10/02 トップブリッジをコーケン に発送!)

2019/09/28[再アルマイト完了!]

24日の朝に出して、27日の夕方に到着!<はやっ!

今日中に組み上げて、明日の午前中にハーネス交換を終わらせて、昼から乗りたいな…<チト難しいかも?

*

昨日の無理と今日の暑さが祟り、作業は来週に延期となりました…(;_;)

2019/10/08[ブリッジも帰ってきた!]

手間取っているハーネス交換をさっさと終わらせねば…

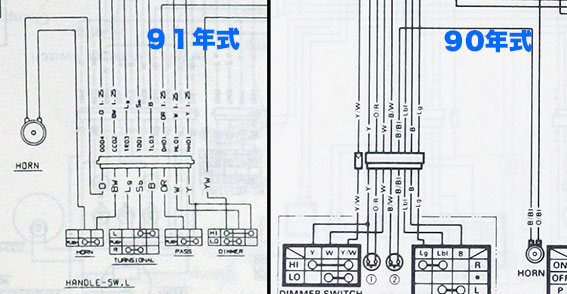

2019/10/20[深まるハーネスの闇!]

先月の中旬からメインハーネスの交換に掛かっているのだが、これが想像を遥かに超えて手間取ってしまい、マダ当分は掛かりそうな感じ…(;_;)(当初

は、その日の内に終わらせるつもりだったんだが…(^^;;;<甘いぞ!)

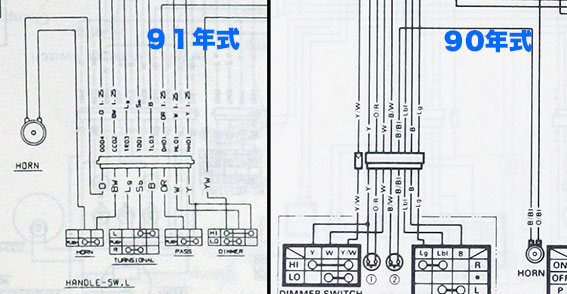

購入した時(20年近く前)は、確か92年式のハーネスだとか聞いていたのだが、実際には妙に配線が違っていて、本当に92年式の物なのか怪しくなって

来た…

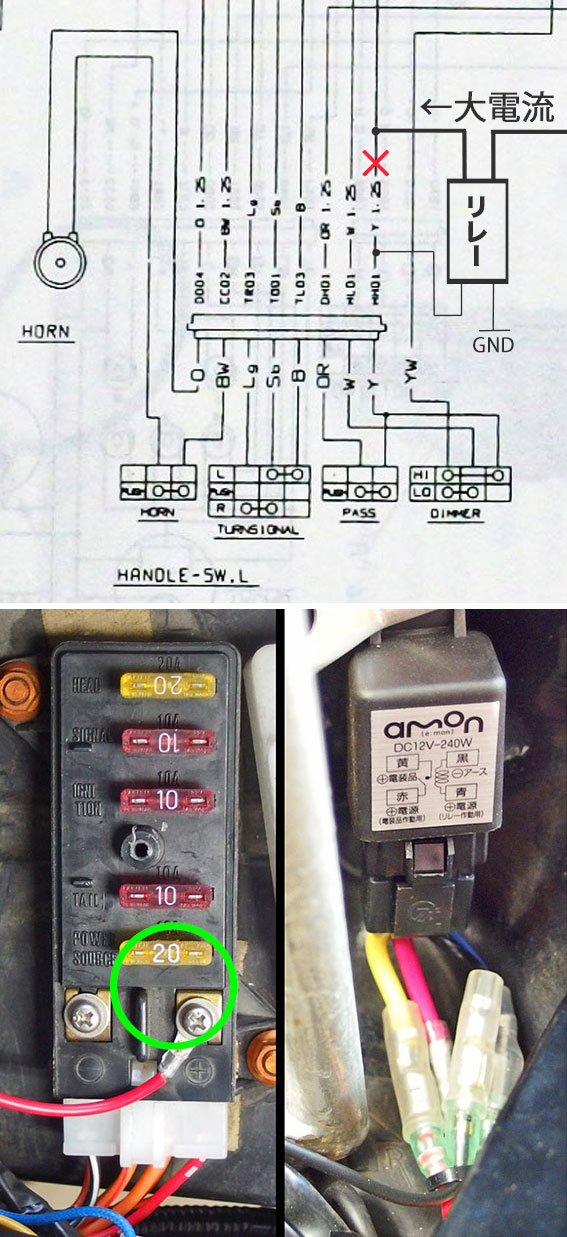

と言うのがホーンへの配線で、91年式だと図左側のようにハンドル左SWへのカプラーから伸びているのだが、新しいハーネスだと(右側の90年式と同じ

く)メインハーネスから分岐してるんだよね…

で、もしかして、こりゃ90年式の奴かも?…と思ったのだが、それ以外の部分は、90年式とは違ってるし、一旦、変更になった配線を92年式で又、元に

戻すってのも考え難い!

仕様地に依る違いかも?…と思って調べても、やはりそうでは無いみたいだし、92年式の配線図なんてマズ見付かるとは思えないしで、困ったもんだ。

ハーネスがもっと安ければ、確認がてらもう1本買ってみるのだが、これが2.4万もするんでチマチマと違いを潰して行くしか無いな〜…(;_;)

2019/10/26[やっとハーネス交換完了!]

まさか、ハーネスの交換に1ヶ月半も掛かるとは、思ってもみなかったな〜…(;_;)

今回の最大の敗因は、基本を怠って、電源のプラスとマイナスが確実に来ている事を確認しないまま作業を進めた事!

具体的に言うと、バッテリーのマイナス端子に繋がる大元のカプラーを、間違えてサイドスタンドリレーへのカプラーに繋いでいた…凸(-"-)

その要因として、両方のカプラーが同じ形状でスグ近くにある事、配線の色が黒/白と緑なので薄暗い場所だと分かり難い事、更に速度計のマイナス端子をボ

ディアースにしていた所為で(大元のマイナス配線が繋がっていなくても)速度計が通電した事が上げられる。

それプラス、ホーンの配線図と実際のハーネスの違いに捉われて、思考停止に落ち入っていた事だな〜…(;_;)

その他のトラブル?としては、

1.組み上げて、いざエンジンを掛けようとしたら全然掛からなかったり…<イグナイターを繋いで無かった…(;_;)<絶対にアホやな…

2.左後ろのウィンカーが点かなかったり…<配線のプラスマイナスを間違えてた…

3.左ヘッドライトのハイビームが凄く暗かったり…<ハンドル左SWがK7用なので配線が容量不足!

4.タンクを外していたついでにFCRのリセッティングをしたら、濃くし過ぎたり…

5.Fブレーキのラインにエアが入って、スカスカになってたり…

と言ったところ。(ホーンの配線は古い物をそのまま使用して、新しい配線は未使用。)

1.のイグナイターも更新したいのだが、純正品は既に廃盤なので、やはり(ASウオタニは高いので)DYNATEKかな? とは言え予算的な問題もある

ので、又、30周年記念の時にしよう。

3.の容量不足に付いては、K7のハイビームが60W1灯なので、60W×2灯じゃリレーを入れるしか無い。(ハイビームなんて全然使わないもんだから

今まで気付かなかった… 尚、ロービームは、35W×2灯なので大丈夫。)

4.は、もう1ヶ月もすれば、丁度良くなる筈…<おい!

P.S 4は、ASのセッティングミスと判明!

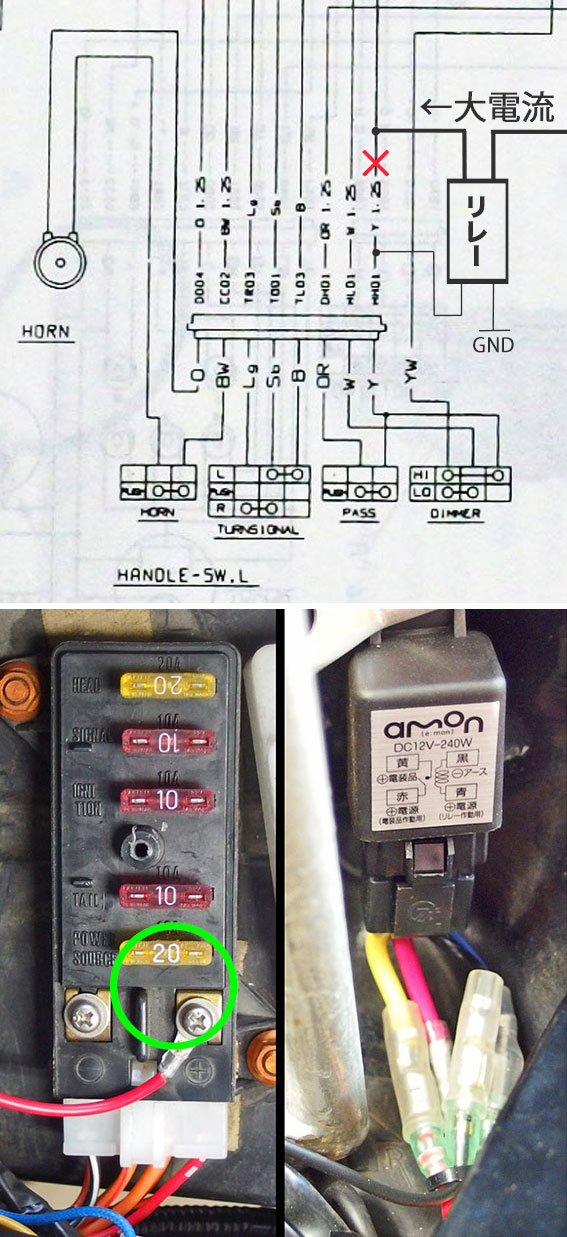

2019/10/31[ハイビームをリレー化!]

左側のハイビームがやけに暗かったのでリレー化!

原因は、左SW−BOXがK7(60W×1灯)用の物なので配線が細く、60W×2灯だと容量不足になっていた為。(ロービームは、35W×2灯なので

許容

範囲。)

夜は殆ど走らないのでハイビームを使う事が無いし、車検の際は純正ライト+リレーハーネスで受けていたので気付かなかったんだよな〜…(;_;)

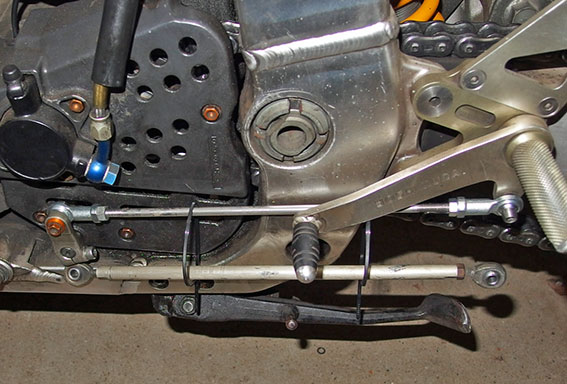

作業としては、左配線図の様に、左SW−BOXからハイビームに送られていた配線(Y)をカットしてリレーのスイッチング側配線に繋ぎ、ハイビーム側に

は、リレーを通

してヒューズBOXのAUX用空き端子から1.25sqのコードで直送している。(下段左側写真)

それに伴い、本来は10AだったAUX用のヒューズを、20Aにアップ!(下段左の緑丸:古びたヒューズBOXに刺さる新品コネクターが妙にチグハグな

感じ…)

リレー本体は、ヘッドライト右横の隙間に押し込んどいた。

配線の接続は、本来ならカプラーにしたかったが、大電流用カプラーの手持ちが無かったので、ギボシ端子で妥協…(;_;)

で、テストしてみて、その明るさに驚いた!

マダ暗いようなら、バッテリーからH4のカプラーに直接繋ごうと思ってたんだが、これなら照度で落ちる事は絶対に無いと思う…

問題は、光軸なんだが、流石にこれは店に頼むしか無いな〜…

2019/11/14[リペアキットが届いた!]

国内で探し回ったんだが見付からなくて、結局、米国の"OPP

Racing"って店から購入した、ブレンボ4POTレーシングキャリパー用のリペアキット!

なんせ前回に交換したのは、2009年の11月だ…(^^;;;(まぁ、距離的には、1.6万kmしか走っていないのだが…)

本来なら、購入から24年が過ぎたFキャリパー一式ごと買い換えたい所だが、同等品が1個5万超もするし、30周年記念にFフォークを新しくしてラジア

ルキャリパーにしたいので、今は、リペアキットで我慢!

因みにお値段は、2セットで1.3万程と格安でした!(国内で買った時は、1セットが1万円以上した…凸(-"-))

交換は、タイヤの交換時に一緒にやるつもり。

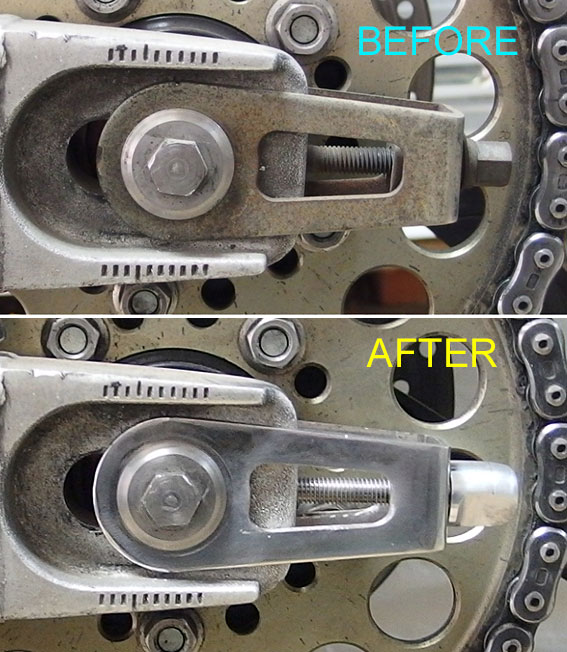

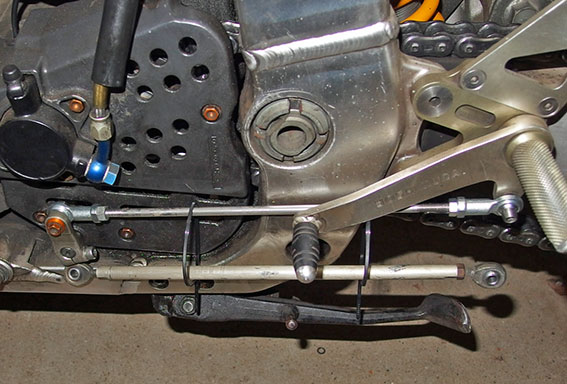

2020/01/23[シフトロッド作成!]

注文していたステンロッドが届いたので、シフトロッド(正式名称:ギヤシフトリンクロッド)を作成。

ヨシムラのレーシングステップキットに付いていたロッドは、何故かΦ10mmのアルミ棒(写真:タイラップでぶら下げている奴)で妙に太いのと、本来

なら逆シフトの物を正シフトに改造した事もあって、フレームやシフトペダルとのクリアランスが極小…と言うか、力を入れると接触してキズが入るくらいのギ

リギリ!

で、その内に作り直そうと思いつつ、いつしか26年もの歳月が流れたのであった…(^^;;;

新しいロッドは、Φ6mmのステンで重量的には殆ど同じなんだが、ステン棒の無機質な感じが気に入っている!

朝の予定では、チェーンアジャスターとL7のシフトロッドも作るつもりだったが、旋盤で逆ネジを切るのに滅茶苦茶手間取ってしまってタイムオーバー…

(;_;)

快削ステンなんて言うからもっと柔らかいかと思ったのに、こんなん普通のステンと変わらんやん…(バイトがきちんと研げてなかったのも一因!)

面倒なので、逆ダイスを買っておいた方が良さそうだ。

P.S 左ネジ用のダイスが滅茶苦茶高価な事が分かったので、バイトを研ぐ事に決定!

2020/02/15[チェーンアジャスター手直し!]

錆が出て汚くなっていたチェーンアジャスターの手直しと、引きノブを作成。

当初は、アジャスター本体もアルミ板から作ろうとしたのだが、真ん中の切り抜き部分の形を揃えるのが凄く厄介で、結局、述べ4日程掛けた作業を放棄し

て、ノーマルアジャスターを磨く事にした…(;_;)(写真だと分かり難いが、バフ&青棒で磨いて鏡面状態。)

アジャスターナットは、ノブ形状にして、スパナが無くても指で回せる様にしてある。(因みに、純正ハンドルの成れの果て…(^^;;;)

で、綺麗になったのは良いのだが、今度は、アジャスターボルトの錆が気になる様になってしまった…(;_;)

Wナットを噛ませたら案外簡単に抜けたので、又、M8ステンの寸切りボルトを買ってきて交換してやるつもり。

2020/02/22 アジャスターボルトをステンに交換&写真を入れ替え!

2020/04/17[右Fキャリパー更新!]

FキャリパーをOHした所、右キャリパーのシールのスグ上に腐食が出ていたので、新しい物に更新。

新しい物は、色が違うだけで、構造は完全に同じ物。

昔の奴は綺麗なシャンパンゴールドだったのに、新しいハードなんたら処理は実に辛気臭い色…(;_;)(まぁ、3.5万も安いので文句は言えんが…)

当初は予算的な面から、問題の無い左キャリパーを継続して使うつもりだったが、左右でこれだけ色が違うとカナリ不細工なので、折を見て更新するつもり。

因みに偶然ではあるのだが、古いキャリパーを買ったのが、丁度25年前の4月17日だった…(^^;;;

[Fキャリパーの交換動画]

2021/02/14[チェーンアジャスター塗装]

昨年の2月に手直しをしたチェーンアジャスターなんだが、今年の1月に超久々でフル加速をしたら、アルミの引きノブが強度不足で舐めちまった…(;

_;)

止む無くノーマルに戻したものの、又、錆びて汚くなっていたので、今回はメッキ風とか言う塗料で塗り直し。

一応はステンで塗料のノリが悪い為、ミッチャクロンと言う下塗り塗料を使ったんだが、割と上手く出来たと思う。

本当なら引きノブをチタンで作り直したい所だが、チタンは削るのが大変だし、今のままでも結構綺麗なんで、このまま行くと思う…(^^;;;

2021/06/04[Fカウル補修]

先日、コカして割れてしまったFカウルの補修!(;_;)(写真上段:左ミラー取り付け部破損!)

先日、コカして割れてしまったFカウルの補修!(;_;)(写真上段:左ミラー取り付け部破損!)

同時に割れてしまったヨシムラのFシールドは、30年も前の代物で傷も多く透明度も落ちていたのでMRAのシールドに交換する事にしたのだが、Fカウル

は程度の良い中古が無いし、新品はとっくの昔に廃番だし、新品のFRPカウルは、3.5万円もするしで、出来れば修理で済ませたい!

なので取り敢えず定番のプラリペアで補修してみたのだが、強度的には少々難しいと思う。(写真下段)

プラリペアが完全に固まったら、裏側からカーボンファイバーのクロスを貼り付けて、更にプラリペアで固めてみるつもりだが、果たして???

もし、それでも強度的に無理なら、FRPカウルを買って塗装するしか無いな〜…(;_;)

2021/06/15[Fカウル補修続き]

先のプラリペアでの補修に加えて、その上からカーボンシート+エポキシ樹脂で補強してみた。

エポキシは、いつもの30分硬化型では無くて、より強度が高くて硬化後も弾性のある10時間硬化型を使用。

施工の手間を省く為にミラーの取り付け穴を塞いでしまったので、後からドリルやカッターでくり抜くつもり。

2021/06/20[Fカウル補修完了]

なんか集中力が続かなくて、コカしてから実に3週間も経ってしまった…(;_;)

とは言え、その分、プラリペアやエポキシの硬化時間が十分に取れたもんで、取り付け穴を開けてみた感じでは、破損前よりも強度がありそう。

当初は、取れたミラーステーも作り直すつもりだったけど、これも集中力が続かなくて取れた奴をそのまま使用した…

それとMRAのFシールドなんだが、照明の下で見た時は分からなかったけど、太陽光を通してみると僅かながら歪みがあるな〜…凸(-"-)

まあ、シールド越しに前を見る事なんて無いから、実用上は問題無いけど。

※写真を見ていて気付いたが、割れた部分の補強にばかり目が行って、ミラー自体の取り付け強度を考えてなかった… エポキシをモチっと上まで盛ってやらん

とイカンよな〜…

2021/06/26[Fカウル補修手直し]

割れた部分の補強にばかり目が行ってしまい、ミラー取り付け基部の一部が浮いていたので手直し。

とは言っても、その隙間をエポキシ樹脂で埋めただけなんだが…

隙間があった所為でミラーの上反角が左右で微妙に違っていたのが、この手直しで左右が揃った。

シールドが新しくなった事もあって、補修部分がカナリ目立つようになったが、ま、30年も乗ってて無転倒なんて有り得ないから仕方が無いよね…(;

_;)

2021/08/01[バルブキャップ脱落]

早朝の一走りで信号待ちをしていたら、前車に映ったライトの光り方が左右で違っている事に気付いた…

で、慌てて帰宅してチェックしたら、何故か右ヘッドライトのバルブキャップが外れてやがる…(-"-)

このライトは、8年前に買ったRVF400用の純正品で、なんと46,725円もしたんだぞ!!(T_T)

バルブの取り付け穴から修理が出来るかな?

でも、カナリの高温になる場所なんでエポキシじゃ無理だろうし、ンな狭い穴から溶接が出来る筈も無いし、もし出来ても中が曇るよなあ…

余り散財も出来んし、いっそ左側のキャップも外すか?

少々眩しくはなるが、所詮は35Wなんで知れてるし、そもそも夜は走らんので前走車の迷惑になる事もないだろう。

2021/08/05追記:幸いにもバルブの挿入穴から外れたキャップを取り出す事が出来た。 又、キャップが付いていたステーも外せそうなんで何とかな

りそうだ。

2021/08/21[バルブキャップ修理]

ググってみたところ、ハロゲンバルブのフィラメント温度は750℃もあるが、バルブ表面はせいぜい300℃未満との事。

況してや35Wのバルブならもっと低い温度の筈。

対するエポキシ樹脂の耐熱温度は、300℃あるとの事なので、取り敢えずエポキシで接着してみた。

もし、これが外れるようなら、耐熱性の接着剤を買ってやり直すつもり。

因みにこのパーツは、なんと鉄製でカナリ重く、スポット溶接部では無くL字型の曲がった部分から折れてやがった…凸(-"-)

鉄なら溶接するのが一番確実なんだが、絶対に変色して汚くなるよなあ…(;_;)

2021/09/20[バルブキャップ再修理]

雨続きでやっとテストに出掛けたんだが、速攻で取れちまった…(;_;)

幸いにもエポキシ樹脂自体は熱に耐えていたので、今度はアルミの薄板を補強に入れてみたのだが、これでどだ!?

もしこれでもダメなら、左側のキャップを外して乗ろう…

※2021/10/11:今度は大丈夫みたいだ!

2022/09/03[スマホ取り付け]

おぉ、実に1年振りの更新だな…笑

って、スマホを買い換えたのと、エキシージ用にスマホホルダーを買ったついでに、こっちにも付けてみた。(最近は知らない道を走る事が殆ど無くなったの

で、余り付ける意味は無いのだが…)

スマホがデカイのでメーターが見難いし、ゴチャゴチャしてるし、キー操作もやり難いので、飽きたらKTMに移すつもり。

因みに、カウルが邪魔をしてハンドルバーには付けられなかった為、ハンドルホルダーの取り付けボルトを利用した。

2022/09/24追記: 面白いのは最初だけで、スグに飽きました…(^^;;;

2023/04/30[又もやバルブキャップ脱落]

2021年8月に右ライトのバルブキャップが取れたのに続いて、今度は左側も同じ部分から折れてた…凸(-"-)

VFR400と比較して振動が多いとは思えないのに、時期のズレがあるにせよ両方が取れるなんて、一体、どう解釈したら良いのやら???

まあ、前回の件で修理方法が確立しているので良かったが、それにしても何だかなあ…(なんせ、\46,725だし…(;_;))

と言う訳で取り急ぎ修理実施!

位置決めがやり難い部品なので、こんな風に油粘土で固定してやると作業がし易い。

2024/02/22[左バルブキャップ再脱落]

昨年に修理した筈の左バルブキャップが又もや脱落した…(;_;)

3年前に修理した右側は問題無いのだが???

仕方が無いので補強の入れ方を右側と同じにして、ついでにエポキシも新しい鉄粉入りの物に変えてみたのだが、果たして?

2024/05/26[嘆きのバッフル?]

前回の車検時に、「排気音量がギリギリです!」と言われたので、今回、マフラーのグラスウールを更新したのだが、これが思った程静かにならなかったの

で、テールパイ

プ内に噛ませるバッフルを作成!

で、結構手間暇を掛けて作ったんだが、実際の車検時には音量測定が無かったと言う、実に可哀想なバッフルなのである!凸(-"-)ナメトンカ!(後世、

嘆きのバッフルと呼ばれたとか呼ばれなかったとか?)

材料は廃品利用で、チャリのハブやらバイクのバーエンドやらキャリパーピストンやらの寄せ集め…笑

付けた状態だと常用域での音量差は余り無いのだが、5000rpm以上とかだとカナリ静かになる。

2025/03/28[バッテリーブースト]

LiFeバッテリーなんだが、購入から実に13年が過ぎて、徐々にだが寒さに弱くなってきている。(最近だと気温が15℃くらいないと始動に手間取

る。)

なのでここ数年は、バッテリーを外して室内に保管しておき、乗る時にだけ付けるようにしていたのだが、これだと乗る際に手間が掛かる為、ついつい面倒臭

くて

乗る頻度が下がっちまうんだよなあ…(;_;)

で、今回、エキシージのバッテリーを新調したのに伴い、使わなくなった巨大バッテリーでブーストしてやることにした。(コレもカナリへたっているのだ

が、何しろデカいのでバイクくらいなら余裕である!笑)

テールカウル内のLiFeバッテリーからの配線(2sq)を伸ばして、シート下に接続端子を配置し、これに外部バッテリーからの配線を接続する予定。

尚、使っている接続端子は、ホームセンターで見掛けたパソコン用の端子で、ギボシ端子よりもクール?だし、万一抜けてもギボシの用にショートする事が無

い優れ物なのだが、被覆端子用の圧着工具が必要!

2025/11/23[カウルポッチ補修]

エキシージを買って以降、サボっていたFCRのリセッティングをしようと思い、タンクからテールカウルを外そうとしたら、取り付けポッチが取れた…(;

_;)

今更カウルを買うのも無駄だし、多分、廃盤なんで、プラリペアで補修しようとしたら、残りの3個のポッチは既に補修済みだった。

って、一体いつ補修したのか整備歴にも載ってないし記憶も無いんだよなあ…笑<ボケてる?

幸いにもプラリペアのリキッドも残っていたので、無事に補修を終えて乾燥待ちなのが左の写真なんだが、接着剤と違ってコイツは結構強度が出るんで助か

る!

ツレの古いバイク

が充電しなくなったそうで、チト心配になってきた。

ツレの古いバイク

が充電しなくなったそうで、チト心配になってきた。 ついに10回目の

車検終了! これで立派に旧車の範疇である…(^^;;;

ついに10回目の

車検終了! これで立派に旧車の範疇である…(^^;;;

純正のレギュレー

ター(写真上段)では、リフェバッテリーへの適正な充電電圧を確保できない事が分ったので、2001〜5年型GSF1200用レギュレーターを移植する事

を前提に調べてみた。

純正のレギュレー

ター(写真上段)では、リフェバッテリーへの適正な充電電圧を確保できない事が分ったので、2001〜5年型GSF1200用レギュレーターを移植する事

を前提に調べてみた。 PCS10を使っ

て、各レギュレーターでの実際の充電電圧の違いを調べてみた。

PCS10を使っ

て、各レギュレーターでの実際の充電電圧の違いを調べてみた。

はるばる大平洋を

越えて、米国ニューハンプシャー州から里帰りしてきた、GSF1200(Bandit)用のオルタネーター!

はるばる大平洋を

越えて、米国ニューハンプシャー州から里帰りしてきた、GSF1200(Bandit)用のオルタネーター! こうやって並べて

みると、意外にボディ形状が違う事が分る。

こうやって並べて

みると、意外にボディ形状が違う事が分る。 幸いにも、ダメモ

トで寄ったコーナンにM8×65のネジが置いてあったので、それでオルタネーターを固定してから配線作業!

幸いにも、ダメモ

トで寄ったコーナンにM8×65のネジが置いてあったので、それでオルタネーターを固定してから配線作業!

今日は、少し距離

を伸ばして60kmばかり試乗してみたが、何の問題も無し!

今日は、少し距離

を伸ばして60kmばかり試乗してみたが、何の問題も無し! 実に12年振りでパワーチェックに行ってきた!\(^_^)/(前回の分は、コチラ!)

実に12年振りでパワーチェックに行ってきた!\(^_^)/(前回の分は、コチラ!)

なんと響子さんのカウル穴よりも、RVF用ライトの幅の方が少し大きい事が判明!

なんと響子さんのカウル穴よりも、RVF用ライトの幅の方が少し大きい事が判明!

今回は、ホー

スのカット数が(調整も含めて)10回以上になると思えたので、試しにケーブルカッターなる代物を購入したのだが、これが思った以上に使える奴で凄く助

かった!(因に送料込み2千円未満の安物。)

今回は、ホー

スのカット数が(調整も含めて)10回以上になると思えたので、試しにケーブルカッターなる代物を購入したのだが、これが思った以上に使える奴で凄く助

かった!(因に送料込み2千円未満の安物。)

でもって、給油がてらテストに出掛けたのが左の画像。(縮小とシャープだけで明るさは、生のまま!)

でもって、給油がてらテストに出掛けたのが左の画像。(縮小とシャープだけで明るさは、生のまま!)

先日、コカして割れてしまったFカウルの補修!(;_;)(写真上段:左ミラー取り付け部破損!)

先日、コカして割れてしまったFカウルの補修!(;_;)(写真上段:左ミラー取り付け部破損!)