先月末のオイル交換の際、オイルパンの底がやけにオイルで汚れているのが目に止まりました。 当初は、チェーンオイルが垂れてきたのかな?と思っていたのですが、それにしては量が多過ぎる…

先月末のオイル交換の際、オイルパンの底がやけにオイルで汚れているのが目に止まりました。 当初は、チェーンオイルが垂れてきたのかな?と思っていたのですが、それにしては量が多過ぎる…

よる年波には勝てず、響子さんもアチコチ体が悪くなってきました…(^^;;;

ま、一緒になってから約14年、前回のOHからすでに9年近くが過ぎていますから、仕方が無いと言えば仕方が無いですね…(K3を買った当初は思 い切って売ろうかとヤフオクに出品する為の文章まで書いていたんですが、やはり右手と後輪が直結した感覚は、キャブでないと無理でした…(;_;))

この介護日記では、古くなってきた単車に特有の症状に対する対処方法を書いていくつもりです。(と言うか実際は単なる部品交換日記ですが…(^^;;;)

先月末のオイル交換の際、オイルパンの底がやけにオイルで汚れているのが目に止まりました。 当初は、チェーンオイルが垂れてきたのかな?と思っていたのですが、それにしては量が多過ぎる…

先月末のオイル交換の際、オイルパンの底がやけにオイルで汚れているのが目に止まりました。 当初は、チェーンオイルが垂れてきたのかな?と思っていたのですが、それにしては量が多過ぎる…

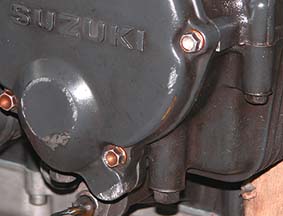

で、Lエンジンカバーを外してみたら、チェンジシャフトのオイルシールから垂れてたんですな〜…(写真参照!)

ここから垂れてきたって事は、つまりドライブシャフトやクラッチプッシュロッドのシールも寿命だと言う事ですから、見て見ぬ振りをし続けているヘッド廻りからのオイル滲みも含めて、一気にやってしまおうと思った訳です。

とは言え、今は仕事が非常に忙しくて土曜日も殆どが出勤な為、果たして作業が終わるのはいつになるやら…(;_;)

更にこのシール、このままで何とか抜けない物かと試行錯誤をしてみたのですが、どうやらエンジンを降ろさないと交換は難しいみたいです… う〜ん、面倒臭い!(個体によっては、簡単に抜ける場合もあるそうですが…)

今日は、その厳然たる事実を確認しただけで、気力が無くなりました…(^^;;; 8月末に7回目の車検があるので、余りゆっくりもしてらんないのだが…(;_;))

マズはとにかく、エンジンを降ろす事が第一ですな。

今日中にエンジンを降ろすのが目標だったんですが、挫折しました…(^^;;;(いや〜っ、やっぱ重いわ…(;_;))

今日中にエンジンを降ろすのが目標だったんですが、挫折しました…(^^;;;(いや〜っ、やっぱ重いわ…(;_;))

現在、サブフレームやらエンジンマウントボルトは全て取り外し、下からバイクリフトで支えているだけの、言わばグラグラ状態。

当初は、このまま左に抜き出すつもりだったのですが、オイルパンがフレームに当たってしまってダメ! オイルパンが当たらない様に上げるとヘッド がフレームにつかえてしまってダメ!(マニュアルには何も書いて無いんで、この状態で降ろせる筈なんだが、やっぱ傾けたり捻ったりしながら抜かないとダ メって事かな?)

って、ここまで来たら今更戻せねぇ〜…(^^;;;

これ以上作業を続けると、腰痛で明日会社に行けなくなるので、今日はココまで…(この調子だとGW中にやっとエンジンが降ろせるくらいのペースかも?)

今日は、今までの[エンジンを降ろす!]から考え方を変えて、[エンジンからフレームを剥がす!]方向でやってみました…(^^;;;

今日は、今までの[エンジンを降ろす!]から考え方を変えて、[エンジンからフレームを剥がす!]方向でやってみました…(^^;;;

考えてみれば、推定100kg近いエンジンを降ろすよりも、フレーム(推定30kgくらい?)を剥がした方が遥かに楽ですもんね。

やり方としては、後輪やらFフォークと言った大きな部品をフレームから外して軽くし、フレームの後方を持ち上げながら左にズラして抜く感じですが、正直、文章でこの感覚を伝えるのは難しいと思います。(ビデオでもあれば良いのですが。)

ま、思っていたよりは簡単に抜けましたが、できれば、ボブ・サップみたいなお友達が欲しいですね…(^^;;;(流石に疲れたので、続きは来週。)

と言う訳で、ヘッドを外して、シリンダーも外せる状態にまでしました。

と言う訳で、ヘッドを外して、シリンダーも外せる状態にまでしました。

開けてみると思っていたよりも遥かに綺麗な状態だったので一安心!(特にピストンの方は信じられないくらい綺麗だけど、何か表面処理でもしてあんのかな?>コスワース)

シリンダーまで外すのは、ガスケット類が入荷した後ですが、(ボアが80mmになってるんで)本来ならコスワースのガスケットを使うべき所を、今 回はボア78mmの純正ガスケットでゴマかすつもりです。(周囲を削るとか……(^^;;; ま、どうしても無理ならBITOに注文するしか無いんだけど 高いだろうな〜…)

因みに、シリンダーヘッドの重量は、カムシャフト、バルブ等一式込みで17.5kgもありました。

で、今日の大ボケ… シリンダーを外すのに手元が狂って、うっかりプラハンの柄をフィンに当てて欠けさせてしまいました…(;_;)

で、今日の大ボケ… シリンダーを外すのに手元が狂って、うっかりプラハンの柄をフィンに当てて欠けさせてしまいました…(;_;)

今から新品のシリンダーを買ってボアアップする様な金銭的余裕がある訳も無く、せいぜいが飛んで行った破片を探し出して接着剤で着けるのが関の山ですな〜…(欠けた瞬間、頭の中が真っ白になった… ま〜実害は無いんだけど、整備をやる者としては、やっぱ恥だよね〜…)

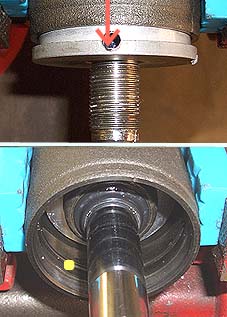

蛇足ですが、黄色い矢印の所にOリングが入ってます。 こんな場所にゴムのOリングが使われているなんて、オイル漏れを起こすのも当然ですよね…

※夕方、パーツが来たとのメールが届きました!\(^_^)/ 明日は雨らしいし丁度良いですな。

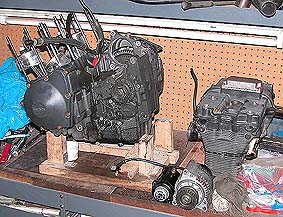

昨日の疲れが残っているのと、シリンダー下部のガスケットを注文し忘れていた為、今日は今後の作業がやり易い様、作業台の上にエンジンを移動させただけです。

昨日の疲れが残っているのと、シリンダー下部のガスケットを注文し忘れていた為、今日は今後の作業がやり易い様、作業台の上にエンジンを移動させただけです。

右のシリンダー上部が約25kg、その前にあるスターターとジェネレーターで約5kg、左のクランクケースは(体重計に乗せ難い為)計っていませんが、持ち上げた感じでは40kgも無い感じで驚きました!

今日の小ボケ… 対辺12mmのボックスが割れました…(^^;;;(約30年前に三ノ宮の星電社で一式2千円程で買った、ハレルヤって聞いた事の無い

メーカー製。 ま、価格と使用頻度を考えれば良く持ったと言うべきだろうな… 因みにコイツの14mmは、Z2をバラしていた時に開いちまった…

(^^;;;)

今日の小ボケ… 対辺12mmのボックスが割れました…(^^;;;(約30年前に三ノ宮の星電社で一式2千円程で買った、ハレルヤって聞いた事の無い

メーカー製。 ま、価格と使用頻度を考えれば良く持ったと言うべきだろうな… 因みにコイツの14mmは、Z2をバラしていた時に開いちまった…

(^^;;;)

今日の目標は、チェンジシャフト、ドライブシャフト、クラッチプッシュロッドの各オイルシールの交換でしたが、エンジンスプロケットのナットが全く緩ま

ず、チェンジシャフトのシールを換えただけで終わってしまいました。(スプロケが外れないと、クラッチとドライブシャフトのシールが換えられない。)

今日の目標は、チェンジシャフト、ドライブシャフト、クラッチプッシュロッドの各オイルシールの交換でしたが、エンジンスプロケットのナットが全く緩ま

ず、チェンジシャフトのシールを換えただけで終わってしまいました。(スプロケが外れないと、クラッチとドライブシャフトのシールが換えられない。)

って、スプロケに廻り止めを噛ました上で1/2インパクトを使ってるって〜のに…(;_;) 一体、どんなトルクで締めたんだ!?>BITO

ホンダなんかだと、この部分を大きなトルクで締めなくても良い構造になってるんですが、やはり設計が古い性でしょうかね? 明日、ホームセンターへ出掛けて、何か応用できる物が無いか探してみます。

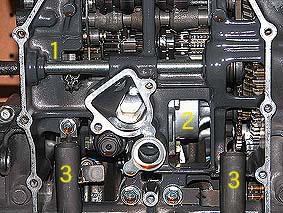

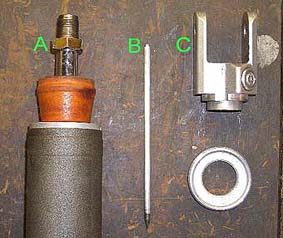

で、当初、『オイルパンを開ければ簡単にできる!』つもりでいた、チェンジシャフト[1]のシールは内側に穴が開いておらず、オイルパンを開けて も同じでした…(^^;;;(結局、外側から細いマイナスドライバーでコジって外しましたが、一瞬の強い力では無く、持続した弱い力を与えるのがコツみた いです。)

オイルパンを外して底から覗いてみるとオイルポンプ[2]が見えますが、普通の空水冷バイクに比べると遥かに巨大である事が分ると思います。

下に見える場違いなパイプ?[3]は、ヘッドを冷却したオイルがエンジン前方を通って戻ってくる為の物です。

今日の小ボケ… オイルパンのガスケットを注文し忘れてました…(;_;) ま、気長にやります。

今日の交換部品

|

|

|

|

|

|

|

|

今日は、シャフトのベアリングが傷むのを覚悟でローギヤに入れ、スプロケナットに廻り止めを噛ました上で、クランクシャフト右端のタイミングローターを廻す作戦に出たのですが、敢えなく敗退しました…(;_;)

今日は、シャフトのベアリングが傷むのを覚悟でローギヤに入れ、スプロケナットに廻り止めを噛ました上で、クランクシャフト右端のタイミングローターを廻す作戦に出たのですが、敢えなく敗退しました…(;_;)

しかも、通常の12辺では無く6辺のボックスを使ったにも関わらず、ローターの対辺19mmを舐めてしまうと言う凄まじさ…(左端のスタータークラッチ側は流石に舐めなかったけど、こっちはエンジン単体の状態だと力学的に力を掛け難くて、やっぱ緩まねぇ〜…)

ギヤ比から計算すると、クランクシャフトに加えた10kg-mのトルクは、ドライブシャフトでは実に36kg-mものトルクになる訳ですが、これ で緩まないとなると、もう、ナットをグラインダーで削って割るしかないですな〜…(^^;;;(数年に1回するかしないかの作業の為に、高価なダブルハン マーのインパクトレンチを買う様な余裕は無い!)

とは言え今の状態でグラインダーを使うと、切子が空中を飛び回ってエンジン内に入る可能性が高いので、作業はエンジンが組み上がってからにするつもりです。

今日の中ボケ… ギヤを入れるのにうっかりシャフトを押し込んだ状態で廻したら、シャフトとシフトドラムのギヤの噛み合いが外れてしまい、エラい苦労させられました…(;_;)

|

[考察と反省] 逆に言えば、エンジンを組み上げてフレームに固定した状態が一番強度がある訳で、その状態でクランクに回り止めをし、リヤブレーキを掛けて再挑戦すれば、なんとかなりそうな気がする…(グラインダーで削るのは、それでもダメだった時だな。) それと今更遅いが、タイミングローターにトルクを掛けたのは大間違いだった! こんな部品に強度のある材料が使われている訳が無いし、最悪、クランクシャ フト側に付いている位置決めのピンが折れる可能性もあった。 インパクトを使っても緩まない事に対する焦りがあったのだろうが、賢明なる諸氏は、こんな馬 鹿な真似は絶対にしないように。 |

当初の予定では、ピストンリングを外して、リング溝に溜ったカーボンまで落とすつもりだったのですが、御覧の通りとても2万km以上を走ったとは思えない程に綺麗だった為、ピストンヘッドのカーボンを落とすだけに留めました。(手間と効果を考えれば意味が無いので…)

少し気になったのは、写真黄色丸の部分(キャブ側)に擦った痕があった事ですが、これも今更交換する様な財力がある訳も無いので、見て見ぬフリをする事にしました…(^^;;;(4気筒の全てに多かれ少なかれ付いている。)

で、今日はココまで。

ホントはヘッドまで組みたかったのですが、シリンダー下部とクランクケース上部にこびり着いたパッキンカスを取るのに手間取って時間が無くなりました。(ま、ヘッドはバルブのカーボン落としもあるので、仕方が無いですよね。)

それから、今日の中(大?)ボケは、難敵のシリンダー組み立てを3回もやり直す羽目になった事!凸(-"-)

工場のラインなんかだと、4気筒のピストンリングを全部一緒に締め上げる特殊工具(ピストンリング・コンプレッサー)を使って入れます。 又、 ショップだとデッカイ洗濯挟みみたいなピストンリング・コンプレッサー2個を使って2気筒づつ入れますが、そんな10年に一度使うかどうか分らない様な特 殊工具を持っている筈も無いので、(厄介な事を覚悟で)5本の指と細いドライバーと忍耐力を武器に組み立てたのですが〜…

1回目:やっと入ったと思ったら、カムチェーン・テンショナーがシリンダーに入っておらずバツ!(;_;)

2回目:2、3番気筒が入ったので、クランクを回して1、4番を上げて行こうとしたら、折角入れた2、3番がスポッ!と抜けてしまってバツ!(;_;)

3回目:やっとこさOK!(流石に3回も繰り返すと、1回目は30分近く掛かっていたのが、3回目は10分も掛からずに入る様になった…(^^;;;ナレタクナイッテ)

手順としては、

1. 2、3番気筒を上死点に持って行く。(1、4番を先に入れると、後で手の入り難い2、3番を入れねばならず、とても厄介な為!)

2. 2、3番ピストンを少し傾けた状態でシリンダーに挿入し、シリンダー壁でリングの片方の端を押さえ込む。

3. シリンダーから飛び出たリングの反対側を、指、爪、ドライバーで押し込みながら、シリンダーへ挿入。(1mm単位で!)

4. 片方のピストンが少しでも入ったら、それ以上は無理をせず、もう片方のピストンに移って同じ様に少しだけ挿入。

5. 2、3番ピストンに対し、上記の手順を少しづつ交互に繰り返して、オイルリングまで完全に挿入。(オイルリングは厚みがあって入れ難い為、特に慎重に!)

6. カムチェーンの噛み込みや、1、4番ピストンの動き、更には2、3番ピストンがシリンダーから抜けない様に注意しながらクランクを回し、1、4番ピストンがシリンダー下部に当たるまでシリンダーを下ろす。

7. 1、4番ピストンに対し、上記1〜5の手順を繰り返す。

ま、正直、簡単とは言えない作業ですが、パニックにならず根気良く続ければ必ずできる作業ですので、興味のある方は是非どうぞ…(^^;;;

今日の交換部品

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※因みにクランクケース下部の重量は、45kg丁度でした! となるとエンジン全体の重量は、45+25+5=75kg! う〜ん、流石は油冷エンジン、想像以上の軽さですな!!

※舐めてしまったタイミングローターは、舐めたと言うよりも六角部分が歪んでました…(;_;) 交換すべきか思案中…

※トルクを掛けた覚えは無いのですが、スターターモーターの固定ボルト(M6×2)を舐めてしまった様で、片方の手答えがありません…(^^;;; リコイル入れなくっちゃ…(;_;)

シリンダーが終わったので、今日からヘッド回りです。

取り敢えず、バルブの状態が見たいので[バルブスプリング・コンプレッサー]を使ってバルブを外してみます。(写真のコンプレッサーは、ホンダの純正工具ですが、別にこんなもんは何処の物でも一緒です。 無理に圧縮し過ぎるとバネがヘタるので注意の事!)

バルブコッターが緩む必要最低限だけ圧縮した後、コッターを取り外す訳ですが、固くて小さくてオイルにまみれたパーツなので取り外しには磁石が便利です。(ピンセットだと落とす可能性大!)

又、組む時も同様に、コッターが入る必要最低限だけ圧縮してやって、リテーナーとバルブの隙間にコッターを挿入する訳ですが、これは(圧縮加減

やコンプレッサーの微妙な位置調整等)場数を踏んで慣れるしかありません。(正直、かなり面倒な作業です。) 組み終わったらプラハンで軽く叩いてやっ

て、コッターを落ち着かせますが、この時、上手くコッターが入ってないと凄い勢いで部品が飛んで行くので注意しましょう…(^^;;;

上が外した直後、下が掃除した後のバルブです。 普通は、EXバルブの方がカーボンで汚れる様に思いがちですが、実際にはIN側の方が(焼けたバルブに冷えたガソリンが当たって一気に蒸発する時、ガソリンに含まれていた不純物が析出して付着する為)何倍も汚れます。

それから外したバルブは、外した位置に戻すのが基本です。 バルブシートカット&擦り合わせまでするのなら気にしなくても構いませんが、今回の様に単に

清掃しただけでバルブを入れ換えてしまうと、シートとバルブの当り面がズレて圧縮漏れを起こす可能性が非常に高くなるので、それを避ける為です。(勿論、

バルブシートカッターなんぞ持ってる訳がありません…(^^;;; ショップでもレースやチューニング関係がメインでない限り持ってるトコは少ないで

す。)

今日の交換作業のメインとも言えるパーツ、バルブステム・オイルシール!(09289−05011) 時には、毎分5千回以上も上下動を繰り返すバルブから、オイルが漏れない様に頑張ってくれている凄いパーツです。

上部のスプリングは良く見えますが、実は下部にもワイヤーが入っています。 古い方を外す時にこのワイヤーが取れ易いので注意の事。(高さ1cmに満た

ない小さなパーツの更に小さなワイヤーなので、落としてしまうと非常に分り難い!) 新品は、指で簡単に入りますが、今回、一番劣化(硬化)を感じさせて

くれたパーツでした。

清掃、交換、組み立ての終わった燃焼室。 4/30の写真と比べてみると、その差は歴然!(^^;;;

しかし、流石に4気筒16バルブは、バルブの数が多くて疲れます…(;_;)(間違ってもフェラーリの12気筒なんて触りたく無い…(^^;;;) ホ

ントは、IN&EXポート内も軽くリューターで当ってやりたかったのですが、集中力と根気が続かずに挫折…(軽くマイナスドライバーでは当ってやったけ

ど…)

朝の10時から夕方の17時まで掛かって、やっとこさココまで!\(^_^)/

ヘッドを乗せる際に、Oリング(4/30の下の写真参照!)6個を忘れない様にする事と、前方のオイルリターンパイプが入り難いので注意する事。(力技で入れようとせずに、パイプをプラハンで軽く叩きながら入れると楽!)

さて、明日には何とかエンジンが組み上がるとして、後、フレーム廻りやらFフォークのオイル交換やらを考えると、やはり6月一杯は掛かりそうですな〜…

今日の交換部品

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今日の大ボケ! 作業開始早々、エンジンがリフトから転げ落ちました…(;_;)(作業のしやすい位置に移動させている最中の出来事。 やっぱヘッドを乗せて重心が前寄りになっていたんだね〜…)

高さ約50cmから転げ落ちる70kgの物体なんぞ支えられる訳が無いので、足を潰されない事第一で逃げましたが、ま、この程度の傷で済んだのは奇跡的

と言っても良いでしょう。(エンジン自体が歪んでなきゃ良いんだが… 後、オイルパンにも傷が付いたけどコレは見えないからイイや…<おい!)

で、再びリフトに乗せるのが一苦労… 腕の力だけで持ち上げるのは不可能なので、タイダウンベルトを首からエンジン下部に掛けて持ち上げる作戦に出たの

ですが、それでも全然上がりません…(;_;)(成人男性の背筋力は普通150kg程度はあるものですが、それはアクマで一番力の出せる体勢での話だと言

う事を思い知りました…)

やむなく、ヘッドとジェネレーターとスターター(全部で22kg程の軽量化)を外してやって、それでなんとか乗せる事ができましたが、しょっぱなから泣きそうです…(;_;)

さて気を取り直して、カムチェーンタイミングの調整。 シグナルローターのTマークをピックアップに合わせてから(上死点)、EXカムスプロケの1番矢印を前方ヘッド面に一致させ、2番矢印から数えて22番目のピンがINカムスプロケの3番矢印に来る様に調整します。

調整が終わったら、カムシャフト →

カムチェーン・アイドラー(クッションは、分厚い方が下です。) →

カムチェーン・テンショナアジャスター(バネを外しアジャスターを縮めた状態で本体を組み付け、後からバネを入れる。)の順に組み立てます。

で、タペットクリアランス(IN:0.10〜0.20mm、EX:0.15〜0.25mm)をチェックすればおしまい。 タペットクリアランスは、部品さえ換えなければそんなに増減する物では無く、今回もチェックだけでOKでした。

後は、ヘッドカバーとオイルホースを取り付けて、やっとエンジンの完成!\(^_^)/

ヘッドカバーガスケット(外周部のゴムの奴)の厚さが古い奴の倍くらいあったのが印象的でした…(^^;;;(う〜ん、やっぱヘタるもんなんだね〜…)

ホントはこの状態でエンジンを掛けてみて、オイル漏れが無いかチェックしたい所ですが、やっぱ近所迷惑ですよね…(^^;;;ソリャソウダロ(圧縮圧力のチェックだけに留めるしか無いか〜…? でも、エンジン掛けてみてぇ〜っ!!<その気持ちは痛い程良く分るぞ…)

後、補足的な事ですが、インテークパイプ(キャブを取り付ける部分)をヘッドに取り付けているプラスネジ(#3)は非常に固く閉まっているので、インパクトドライバーが無いと難しいです。 無理をして舐めてしまっては元も子も無いので御注意を!

今日の交換部品

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

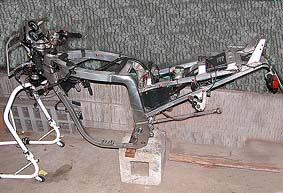

エンジンが一区切付いたので、今日から車体廻りです。 取り敢えず今日の所は、作業しやすい様にエンジンとフレームの置場所を入れ換えて、清掃と軽いパーツ交換をしただけでおしまい。

今日の交換部品

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2005/06/05[今日も手抜き…]

う〜ん、かっちょエエ! 旧ローターと違って極端に肉抜きされており、機能美の極致と言っても良い美しさがあります。(これで、0.01馬力パワーアップするかも?) あ〜、換えて良かった!<おい!

結局、今日はコレを換えただけでした…(^^;;;<根性入れんかいっ!!

今日の交換部品

|

|

|

|

|

|

(旧:33120−19C00) |

|

今日は、フレームの掃除とエアクリーナーの洗浄をしただけです。

この状態での重量は、28kg。(<計量マニアかアンタは…?)

外してあるサブフレームと残っているパーツを差し引きすれば、27kgくらいでしょうか?>フレーム単体重量

灯油でザッと洗ってやってからウェスでふきふきすると、こんな感じ。

油とホコリでドロドロの部分は、逆に言うと錆び難い部分なので掃除をすればこんなに綺麗になりますが、乾き切っている上の方は、どうしても酸化が進んでいてザラザラ肌になってますね…(;_;)

2005/06/12[今日は、のせのせ…]

仮組み状態ですが、取り敢えず乗せました…と言うか正確には、「フレームをエンジンに乗せました。」ですな…(^^;;;(エンジンが布を被っているのは、単なる傷よけです。)

エンジン固定ボルト&ナットの殆どをチタンに換えていたのですが、取り外す際のかじり(チタンボルト&ナットに特有の症状でくっついてしまって仲々緩まない)が酷かったので、今後の事も考えて純正の鉄ボルト&ナットに戻しました。(全部で200gは重くなったかな?)

今日の交換部品

|

|

|

|

|

(エンジン前方とフレームの 間に入る) |

|

|

スイングアームを取り付ける前に、ブレーキホースガイドをビス止めにしてやりました。

ココは、始めてリヤブレーキ廻りの整備をした時(12〜3年前くらい?(^^;;;)から気になっていた部分なのですが、ノーマルはブラインドリベットでカシメてある為、ホースの取り外しが面倒なんです。

やり方は簡単で、リベットの頭をドリルで飛ばしてやり、開いた穴に合う適当なタップ(M4)でネジを切り、ビス止めするだけです。(って実は、K3も同じ様にリベット止めなんですよね… やっぱコストダウンなのかな?)

只、スイングアーム内部にリベットの尻が残ってしまう為、ゆするとチリチリと言った音がするのが御愛敬です…(^^;;;

で、スイングアームの取り付け。

注意すべき点は、スイングアームピボット・スラストクリアランスアジャスターの締め加減で、決して力一杯締め込んだりしてはイケマセン!(メカ→スイングアームの項目を参照の事。)

シャフトを通した状態で、スイングアームを上下に軽く動かしながら、その動きが僅かに重くなる位置まで締め込みます。

それから、この状態では各部のボルトはマダ仮締めに留めておき、本締めはスイングアームに正規の過重が掛かった後にします。

ついでに、もうサーキット走行をする事は無いと思ったので、リヤサスのバネを8.5→8.0kgf/mmに戻しました。(勿論、前も、0.85→0.8kgf/mmに戻すつもりです。)

2005/06/19[リヤタイヤ取り付け]

リヤタイヤが付いたので、少しは単車らしくなりました。

リヤタイヤを付けた後、リヤタイヤを接地させてスイングアームに過重を掛けてやった状態で、Rサス&スイングアーム廻りのボルトを本締め。

続いて、RスタンドとFスタンドでフレームを支えてからリフトを下げて、エンジンがフレームにぶら下がった状態にしてからエンジンマウント廻りを本締め。

K3の件もあるので一気に片付けたい所なんですが、大トルクで締める箇所が多かったのと暑さとで疲れてしまい、続きは又来週…(;_;)

のつもりだったんですが、残念ながら来週はK3の車検準備がある為、再来週までお休みです…(^^;;;

1.[Fフォークオイル交換](油面130mm、スプリング0.85→0.8kgf/mmの物に交換。)

2.[FCR夏用リセッティング&取り付け](エンジンブリーザーホース、燃料ホース、エアクリーナードレンホース交換。)

3.[オイルクーラーホースカット](in,out共に1cm程長かった為カット! #8メッシュホースはオリーブ不用。 流石に切断にはディスクグラインダーを使用した。)

4.[バッテリー取り付け](ゴムクッション全交換。 ブリーザーホース交換。)

今日の交換部品

|

|

|

|

|

(ヘッドとエアクリーナーを繋ぐホース) |

|

|

|

(クリーナーケース固定ビスに使用) |

|

|

|

(ケースとフレームの当り部分) |

|

|

|

(ケース固定ネジ部分) |

|

|

|

[エアクリーナードレンの事] |

タンクを乗せる前に圧縮圧を計ろうと思い、圧力計をセットしてセルを回そうとしたんですが、これが何故か回りません???(;_;)

あれこれチェックした結果、イグニッションの10Aヒューズが飛んでいた事が分ったのですが、これが何回換えてもキーを回した途端に飛んでしまいまして、明らかに何処かがショートしてはりますな〜…(;_;)(何故かイキナリ関西弁)

やはりハーネスの取り回しで無理をしたのかもしれません…(特にバッテリー廻りなんかは狭くてゴチャゴチャしている為、ショートしやすい様に思う。)

明日は配線図を睨みながらテスターで導通チェックをするつもりですが、手間取ると車検を切らしてしまう可能性もあるので厄介です…(;_;)

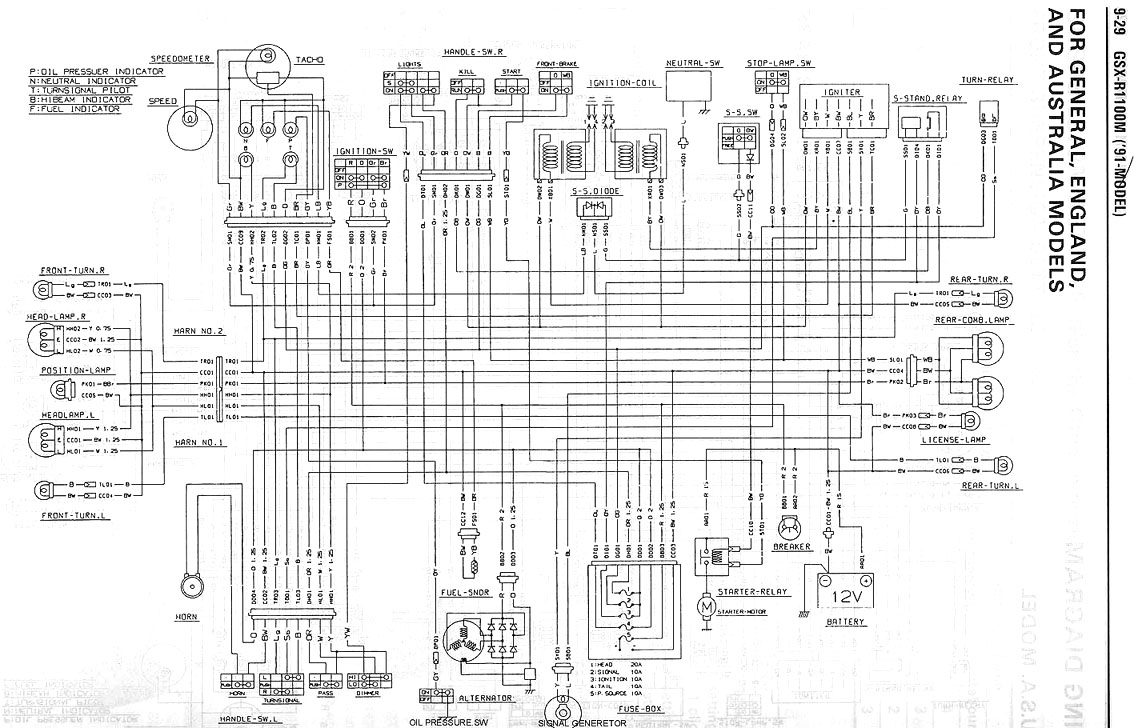

2005/07/10[配線図を載せました!]

配線図と格闘したのは一体何年振りだろう…? しかも短絡(ショート)だって…(;_;)

断線は割と簡単に見付けられます。 要はテスターで電圧が来てるかどうかを順番にチェックして行けば済む話なので… でも、短絡(ショート)は、結構難しいんですよね…(ま、私が電気が苦手って事が第一要因なんですが…)

飛んでしまうのはヒューズボックス3番のイグニッションなので、そこから配線図を追っ掛けてみます。 ヒューズの右側が他のヒューズと繋がっていると言う事は、これの右側でのショートは無いみたいです。(でないと他のヒューズも飛ぶと思う。)

なので左側(OY:オレンジ/イエロー)を追っ掛けると、右上のサイドスタンドリレーに繋がっています。 リレーからでているG(グリーン)の線は、サ

イドスタンドSWとダイオードに繋がっていますが、コレはどうも大丈夫な雰囲気。(ダイオードのLB:ライトブルーの線に繋がっているニュートラルランプ

は正常に点灯している。)

となると、サイドスタンドリレーのOB(オレンジ/ブラック)の線が怪しい… OBの線を追っ掛けるとキルSWに繋がっていたので、確認がてらヒューズを差してキルSWを切った状態でキーを入れるとOK! となると、ショートはこれの先臭い!

とまあココまでは(ヒューズを3個ばかり飛ばしただけで)割と順調?に分ったのですが、以後は完全な手詰まり状態…(;_;)(言い訳ではあるが、

ヒューズボックス下端のアクセサリー端子の表示が、左プラス、右マイナスとなっていた為、スグ上にあるヒューズも同じだと思い込んでしまったのだが、実際

はヒューズの右側がプラスだった…(;_;))

段々と落ち込んでくるし時間はどんどん過ぎるし、いい加減頭に来たので思い切ってメインハーネスを新品に換える事にしました!(^^;;;<話に脈絡が

無いぞ!(い、いや、旧車になるとメインハーネスは必ずネックになるので、カナリ以前に買っておいたんですな。 まぁハーネスに問題があるのは確かだし、

14年も経ったんだから丁度良い機会かと…)

で、古いハーネスを外し行って殆ど外し終わろうとした時、『あ… イグニッションコイルの固定ボルトが線を噛み込んでる〜…(;_;)コレカヨ』(ま、人生の縮図やね〜…ウンウン)

はい、配線図のイグニッションコイル右側のOW(オレンジ/ホワイト)の線が固定ボルトのスペーサーでキッチリと潰されて地絡してました…(^^;;;

(ってココ、バラした人なら分るでしょうが、ステムヘッド裏側の奥まった部分にコイルが固定してあって、取り付けは殆ど手探り状態なんですな〜…)

原因さえ分れば新品ハーネスを奢る必要も無い訳で、アチコチ剥がれて来ていた絶縁テープを補修してやってから再び取り付けて、イグニッションONで勿論OK!(くそ〜っ、エラい手間取った…(-"-))

テールカウル廻りを取り付けた後、プラグ(NGK

DR9EIX)交換のついでに圧縮圧力のチェック! と思ったら、4輪用バッテリーでサポートしているにも関わらずヤケにセルの回り方が弱々しい… って、どうやら交換したセル取り付けボルトが黒染ボルトだった為、抵抗値が高いみたいです…<要交換!

圧縮圧自体は、最低値(10.0kgf/平方cm)ギリギリの10.5〜11.0でしたが、あの回り方でこれだけ出れば上等です! 又、各気筒間の圧が非常に良く揃っていた事に好印象を持ちました。(早くエンジンを掛けてみたいぜ!)

う〜ん、何とか8月の車検には、間に合いそうだな。

今日の交換部品

|

|

|

|

|

(カウルをフレームに固定する部分) |

|

|

|

(カウルをフレームに固定する部分) |

|

|

|

(バーとカウルの当り部分) |

|

|

|

(タンク後部とフレームの間に あり、熱気がエアクリーナーに 行くのを防ぐ固めのスポンジ) |

|

|

K3が無くなったので、早く作業を進めないと[単車に乗れないストレス]で死にそうです。 でも、作業をしてると暑さで軽い熱中症になって頭がガ

ンガンしてくんですよね…(;_;) いつもなら頭痛がしだすと作業を中断して昼寝をするんですが、今日は押して作業をした為、頭が滅茶苦茶痛いです。

でも、頑張った結果、実に3ヶ月振りで前後輪がガレージの床に着きました! 後、ライト、Fカウル、タンク、Lエンジンカバー、Lステップ、スターター

モーター取り付けボルト交換&手製アーシング処理を済ませば試乗できるのですが、果たして明日中に完了する事ができるかどうか?

[今日の作業一覧]

1.[タイヤ交換] ピレリドラゴン・エボコルサ(ヤフオクで落札した中古品、製造F3101、R4702)→ミシュラン・パイロットスポーツ(マッハより購入、製造F0805、R4804)に交換。(ミシュランを履くのは、実に11年振り…(^^;;;)

2.[マフラー&オイルクーラー取り付け]

3.[前輪廻り取り付け]

それと、ドライブシャフトのオイルシール交換ですが、今日も敗退しました…(;_;) 30kg以上もあるバイクリフトをブレーキペダルにぶら下げて

やってみたんですが、それでも緩みません…>Eスプロケナット 余り手間取ると、この休み中に乗れないので、今回は見送るつもりです。

|

[ど〜でもイ〜ネタ!] |

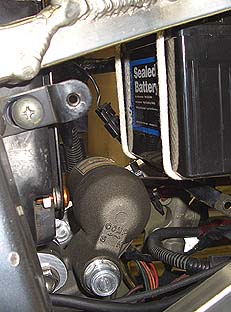

朝から暑い中、只、黙々と作業を続けます。 なんか自分が修行僧にでもなった気分ですな… もしかしたら悟りが開けるかも?

セルモーターに直接アーシングを施すのは邪道なので止めて、正攻法でセルモーターの整備をする事にしました…(^^;;; モーターを組み立てているボ

ルトは余り見掛けない対辺7mmなので、持っておられない方は予め購入しておいた方が良いでしょう。(カナリ固いのでメガネじゃないと舐めると思う。)

交換限度6mmのブラシは、予想に反して殆ど減っておらず12mmもありました。 ま、チョイ乗りをせずに長距離がメインだった為でしょうが、14年選手である事を考えると不思議なくらいに減ってませんね…

当然ながらアマチュア側も同様で、ウェスで拭いてやっただけで右の様な状態に…(やっぱ日頃の行い?)

スターターモーター固定ボルトを表面処理のされていない素の鉄ボルトに変え、ネジ穴には(オーディオ用の)接点復活剤を注ぎ込み、更に、クランクケースとモーターの接する部分をワイヤーブラシで磨き倒してから組んでおきました。

とココまではイイ調子だったんですが、Lエンジンカバー取り付けの際に、クラッチのリリースシリンダーカップを交換してやって、さあエア抜きを…と思ったら、これが漏れるんですな〜…(;_;)

クラッチ側のフィッティングは、例のアレグリ(パーツの紹介を参照の事)です。 ワッシャーを新品に換えても微妙に漏れてくるので、丁度良い機会だと思ってアールズに換えました。

写真は、外したアレグリのバンジョーの端面ですが、右側に[す]の様な傷があるのが分るでしょうか?(後から付いた傷ならアルマイトが剥げるので、初めから傷のある物にアルマイトを掛けたとしか思えない。) 流石は、イタリア製?

で、Lステップ、Fカウル&ライトを付け、タンクを乗せてガソリンを入れコックをPRIに… ん、ガソリン臭い… 何故かキャブの下からガソリンが滴っ

てます…(;_;) フロートの不調か配管のOリングがヘタってる? 一旦コックをONにして、FCRをドライバーの柄で叩いてやってから再度PRIへ…

今度はOKみたいです。

オイルを入れてやってから、さあ、いよいよエンジン始動! なんですが、この瞬間は何度やっても慣れると言う事が無く、常に不安が付きまといます。 頭の中で凄い勢いで作業手順を反復し、『ミスは無い! 絶対に大丈夫!』と自分に言い聞かせながら、SW−ON!

『キュルッ! ボボッ…ぷすっ!』 『キュルキュルッ! ボボッ、デロデロデロデロ…』 2発目で無事に掛かりました!\(^_^)/

う〜ん、やっぱこの重低音の唸りは、油冷ならではですな。 久し振りで惚れ直しました…(^^;;;

暖機させながら、電装系のチェック。 ライトOK! ホーンOK! 前後ブレーキランプ、ポジションランプOK! R&Lウィンカー… んっ、左右どちらも点灯はするけど点滅しない…?(;_;)

点滅しないって事は、ウィンカーリレーの不具合しか無いので、配線の+−を入れ換えてみたらOKでした。

そうこうする内に油温計が50℃を越えたので、一旦エンジンを止めてオイル漏れが無いかをチェックします。 結果、OK!

後は、明日の朝にもう一度チェックしてみて、オイル漏れが無ければいよいよ試乗です。(3ヶ月振りじゃ〜っ!!)

オイル漏れが見つからなかったので、朝一で試乗に出掛けました。(勿論、いきなり速度を出すのは自殺行為なので、街中を40〜50km/hでテロテロとホンの3kmばかり…)

発進時にエンスト…(^^;;; 低域トルクが落ちてるのと、クラッチが近くなってますな。 クラッチは、エア抜きが不十分な為なので問題ありませんが、低域トルクの減少がチト引っ掛かります。

登り坂で加速が鈍い… アクセルを開けてやっても本来の怒涛のトルクが感じられず、400cc並の加速感…

アイドルが安定してるんで四発中の一発が死んでいると言う事はありません。 となると吸入エア不足? そう言えばバラしていた時のホコリよけに新聞紙を丸めて突っ込んでたんですが、アレ全部取ったかな?>エアクリダクト

***** エンジンが熱くて近寄る気になれない為、しばしの休憩…(^^;;; *****

夕方から作業開始! タンクを外し、エアクリーナーボックス内をチェックしてみましたが問題はありません。 となると原因はなんでしょ??? 途中で、2&3番のプラグキャップが少し浮き気味だったのと、燃料パイプがやや潰れていた事に気付きましたが、これで治るかな?

もしくは、燃料コックのバキュームパイプを市販のビニールチューブに換えたんですが、それが少々柔らか過ぎて負圧がコックまで届いておらず、必要な流量が確保できていない可能性も? ま、これは試乗時にコックをPRIにすれば確認できるので、又、その時に…

後、車体廻りをチェックすると、Lステップのヒールガード取り付けボルトが緩んでました。<締め忘れだな!(-"-) 試乗時間がもう少し長ければ落ち

てたでしょうね… それとヘッド横のプラグ(ロッカーアームシャフトの横)も締め忘れていたらしく、オイルが滲んでました。

日も落ちて暗くなってきたので、再試乗は来週に持ち越しです… ま、目標だった、[この休み中に乗る!]事だけは、何とか達成できたので良しとしておきましょう。

昨日が出勤だったので、今日、やっと試乗です!(と言ってもホンの30km程ですが…(^^;;;)

燃料コックをPRIにして走り出してみた所、低中速域でのトルクが戻っていました。 やはり原因は、柔らかいバキュームホースを使った事による負圧不足

だった様です。(コックをPRIにしておけば済む話なので、しばらくはこのまま行くつもり…(^^;;;<ガス欠すんなよ!) アイドリングでのトルクは

低いままなので、こちらはASの戻し過ぎですね…

トルクが戻ってきたので少し速度レンジを上げて、180km、8千rpmまでチェックしてみましたが、変な異音や振動等は感じられず…と言うか、以前よりも明らかに振動が減っている様で非常にグッドフィールでした!

只、新しいパイロット・スポーツの感触がイマイチで、どうもピレリに比べて接地感が薄いと言うか、ハンドリングが妙に軽くて馴染めないですね…(;_;) ま、慣らしも終わらない内からどうこう言っても仕方が無いのですが…

後、Fフォークの油面が130mmでは少し高いらしくて、イニシャルゼロ、圧側減衰量最弱でのフルブレーキチェックでも3cm程の余裕がありました。 次回のオイル交換では、150mmまで下げてみようと思っています。

来週の土曜日が休めれば、もう少し長距離を走ってみて最終チェックにするつもりです。

降水確率30%ってんですが、我慢できないので試乗に出掛けてきました。(出発に先立ち、妙に軽いミシュランのハンドリングを補正する為に、前後の空気圧を0.2kgづつ落として、F:2.1kg、R:2.3kgに設定。)

それからどうでも良い事ですが、燃料コックをONのままにしていると、街中では薄い症状が出て加速がモタ付くものの、郊外に出て70〜80kmで流す様

になると(負圧が増えて)正常になる事が分りました。 ま、省エネメインで考えるなら結構良いかも?(^^;;;<さっさとホースを換えろ!

いつものコース(約150km)で徐々に負荷を増やしてチェック、更に増やして又チェック! 1.1万rpmまで廻しても大丈夫な事を確認してから、い

よいよラストの全負荷テストです。(余り聞き慣れない言葉かもしれませんが、全負荷状態と言うのは、アクセル全開でもそれ以上加速しないバランス点の事。

つまり、エンジンの最高出力が風圧をメインとする走行抵抗に等しくなった状態の事を言います。)

分り易く言うと[最高速テスト]の状態なんですが、[最高速テスト]は一般路では仲々難しいので、風圧の代わりにブレーキを適度に掛けてやって、[アクセル全開なんだけど加速しない状態]を作り出す訳です。

で、全負荷テストが終わった直後の信号待ち… 「ん、な、なんかモチュールの匂いがする…(^^;;;」 足元を見ると路面にオイルのシミが1滴、2滴…(;_;)ゲゲゲ

帰宅後、「ヘッドカバーよりも下から漏れてると厄介だな〜…(;_;)」と思いつつ調べてみたら、幸いな事にヘッドカバーの更に上のブリーザーカバーから漏れていました。<完全なる締め忘れ!凸(-"-)ボケッ!

エンジンが冷えるのを待ってからタンクを外し、灯油とウェスで辺り一帯をフキフキしてお仕舞い。(しかし、全負荷テストをしてなかったら、当分の間分らなかっただろうな… ま、これくらいで済んで良かった…)

後、足廻りのセッティングは、頭の重い今の状態で出しても意味が無いので車検後にするとして、取り敢えずは一段落です。

2005/08/06

負圧ホースを黒いゴムホースに戻した所、低域のトルクが完全復活! これでやっと完調です!>エンジン

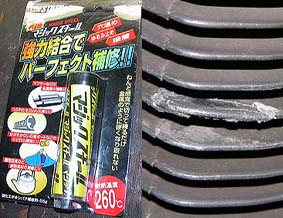

4/20に叩き折ってしまったエンジンフィンの補修(接着)をしました。

補修に使用したのは、ホームセンターのカー用品売場で見かけた、[マジックスチール]と言うエポキシ系の接着剤(粘土)で、『耐熱温度260℃!』との謳い文句に惚れた次第…(^^;;;ホンマカイナ?

なんでもアメリカ製とかで、お値段も2500円と普通のエポキシ粘土の3倍以上!

写真では接着部が結構目立ってますが、実際には殆ど分りません。 ま、いつかは取れると思いますが、その時は諦めるしか無いですね…(;_;)

整備のアフターフォローがほぼ終わったので、久し振りで長距離(411km)を走ってきました。(コイツで400km以上を一気に走ったのは、何年振りだろう…(^^;;;)

エンジン、タイヤ、フレーム廻りと言った各部分が全て良い状態で走れる事は、この年式の車両では稀な事ですが、そう言った状態で乗ってみると、やはり

K3よりも数段上だと思いました。(勿論絶対性能では無く、気持ちの良いフィーリングや車両との一体感、操る面白さ等の面で。)

それと燃費が、20km/L(301km/14.6L)を優に越えました。(コイツで20kmを越えたのは、新車の頃に数回あっただけで、しかも20km丁度くらい。 やはり燃焼室のカーボンを落としてやって燃焼効率が上がった為でしょう。)

K3の燃費の良さが羨ましかったけど、これなら問題無いです。

先週、マフラーの取り付けをしていて、マフラーブラケット取付穴の雌ネジが馬鹿になっているのを見付けたので、ヘリサートを入れる事にしました。(メカ→便利道具→ヘリサートを参照の事。)

この部分の雌ネジは、ブラインドナットになっていてアルミ製の為、脱着を何回も繰り返すとどうしてもヘタってしまいます。 写真の中段は、ダンデムグ

リップを固定している雌ネジを内側から撮った物ですが、これも同じ構造で数年前に馬鹿になってしまった為、4個全部にヘリサートを入れました。(内側にス

テンコイルが入っているのが分るでしょうか?)

私がヨシムラマフラーの取付方法に不安を感じるのも、これと同じ事がシリンダーヘッドに起きる可能性を危惧するからですが、普通の人は、そんなに何回も付けたり外したりしないですかね?(^^;;;

で、お約束のボケネタ…(写真下段) コイルをネジ込む際にウッカリと山を飛ばしてネジ込んでしまい(←良くやるんだよ…)、抜き取る羽目になりました…(;_;)(そう言えば、タンデムグリップの時も同じヘマをやったんだが、アッチは裏側から簡単に抜けるんだよな…)

抜き取り工具なる代物もあるにはあるのですが残念ながら私は持っておらず、コイルの端をニードルで浮かせてラジオペンチで無理矢理引き出したんですが、あ〜情けね〜…(もう片方が馬鹿になるのも時間の問題なので、両方共に処置!)

最近カップ系を交換して無いな〜…と思ってたんですが、なんと6年以上も換えてませんでした…(;_;) ま、距離的には大した事無いんですが、これでは偉そうな事を書く資格はありませんね…(因みに推奨交換期間は、2年毎!)

最近カップ系を交換して無いな〜…と思ってたんですが、なんと6年以上も換えてませんでした…(;_;) ま、距離的には大した事無いんですが、これでは偉そうな事を書く資格はありませんね…(因みに推奨交換期間は、2年毎!)

写真のカップキットは、RC30用フロントブレーキマスターの物で、同じRC30用クラッチマスターや、GSX−R用のリヤブレーキマスターのカップと

は、微妙に形状が異なります。 又、交換の際には、ピストンとカップを組み立てる必要がありますので、外した古い部品を良く観察して部品間違いが無いかを

確認の上で、同じ様に組み立てます。

今回は、リヤキャリパー側ピストンの錆も気になっていたので、思い切って(ピストンとシール類を含んだ)[ピストンセット:69100-17830]で交換しました。

注1: クラッチ側マスターカップを交換した際に、『ブレーキと比べてエア抜きがしにくい! 難しい!』と言った声を巷で良く聞きますが、車体を右に傾けた状態でやると割と簡単に抜けます。 理由は、特に書く必要も無いですよね…(^^;;;

注2: オイルシールの交換は簡単なのですが、ダストシールはキャリパーとピストンのそれぞれの溝に上手く填める必要がある為、慣れないと難しいかもしれません?

注3: プロジェクトμのパッドですが、鳴きが少ない様です。 ノーマルは、鳴き止めの為のシムが入っていて、これを外すとうるさく鳴くのですが、コイツはシム無しでもOKでした。 とは言え、今後摩耗が進んでも同じかどうかは…?

※2006/03/05 500km程走ったら、やはり鳴く様になりました…(^^;;; ディスクを清掃した後は、しばらく鳴かないんだけど、少し走って汚れてくるとやはり鳴きますな。(やっぱシム入れっか〜…? タッチが悪くなって引き擦る様になるけど…)

今日の交換部品

|

|

|

|

|

(HONDA RC-30用) |

|

|

|

|

|

|

|

(ピストン,オイルシ-ル,ダストシ-ル) |

|

|

|

(プロジェクトμ) |

|

|

作業を始める前は、RC30用Fマスターのカップキットを交換するだけのつもりでしたが、バラしてみると結構錆が内部まで侵攻していて不安を感じたので、

思い切って昨年買っておいたCBR1000RR用のラジアルマスターに交換する事にしました。(旧RC30用Fマスターは寿命と判断し、廃棄処分! なん

せ14年間−7万km以上を走った重要保安部品である。)

作業を始める前は、RC30用Fマスターのカップキットを交換するだけのつもりでしたが、バラしてみると結構錆が内部まで侵攻していて不安を感じたので、

思い切って昨年買っておいたCBR1000RR用のラジアルマスターに交換する事にしました。(旧RC30用Fマスターは寿命と判断し、廃棄処分! なん

せ14年間−7万km以上を走った重要保安部品である。)

ま、正直言って見た目が無骨ですし、重いし、取り付けもホースの取り出し部が下部にあってアクセルワイヤーやハーネス、ブレーキSWと言った部品と干渉しまくって面倒なので、余り好きにはなれません…(もしかしたら、RC30用の新品に交換するかも?)

で、早速試乗と行きたい所なのですが、残念ながら手持ちのフルードが足りなくなってしまった為、続きは来週に持ち越しです。

※2006/03/04 フルード注入&エア抜き。 こんだけエア抜きのやり難いマスターは、初めてだ…

※2006/03/05 再度エア抜き。 良く見るとシリンダーの上にブリーダーが付いてました…(^^;;;(HONDAさん、ごめんなさい。 でもマ

ダ納得できる固さじゃ無い!) ついでに、ホースがアクセルワイヤーと干渉してアクセルが少し重くなってしまった為、ワイヤーに注油。

※2006/04/09 予想通り、ほぼRC30用と同等の効き具合とタッチでした。 RC30用と比べると少しレバーの遊びが多い感じですが、価格対性能比を考えればお勧めでしょう。 只、見た目の無骨さだけは何とかして欲しいな〜…

この4月頃から接触不良を起こしていた、RブレーキランプSWです。(当初は、写真中段のロッドの捻り角度を調整してやれば点いたので騙し騙し使っていたのだが、先月中旬に完全に点かなくなった。)

この4月頃から接触不良を起こしていた、RブレーキランプSWです。(当初は、写真中段のロッドの捻り角度を調整してやれば点いたので騙し騙し使っていたのだが、先月中旬に完全に点かなくなった。)

本来ならサッサと新品に交換すれば済む話なのですが、こんな小さな部品1個だけを頼むのも気が引けるので、何か他の部品のついでに注文しようとそのままにしていました。 でも雨の日曜で暇だし、何かする事無いかな〜…?ってんでバラしてみました…(^^;;;

接触不良の原因は、中段のロッドの接点部分が熱で変形していた為で、ヒートガンを使って曲がりを修正してやり、接点をヤスリで軽く磨いて修理完了! これで又、後10年は持つ事でしょう…(^^;;;(地球環境にはいくらか貢献したかも?);

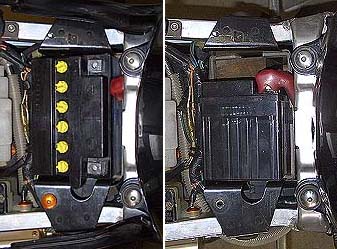

先週の土曜日の事、エアクリーナーを洗浄する為にバッテリーを外した際に、ついウッカリと落として角を割ってしまいました…(;_;) 当然、希硫酸がチョロチョロと流れだし、哀れ8年目のバッテリーは、急逝…

先週の土曜日の事、エアクリーナーを洗浄する為にバッテリーを外した際に、ついウッカリと落として角を割ってしまいました…(;_;) 当然、希硫酸がチョロチョロと流れだし、哀れ8年目のバッテリーは、急逝…

落ち込んでいても始まらないので、かねてからの目標であった[バッテリーの小型軽量化&R1000用Rサスの取付け!]を実現すべく小型バッテリーを探していた所、WestCoと言う商品名の、

[旧型の開放型バッテリーとの互換性を持ったMFバッテリー!]なる代物を発見!

ま、ホントかウソかは分りませんが、同じ開放型バッテリーを買うのも面白くないし、値段も送料込みで7千円程とマアマアだし、何よりMFタイプなら置き方に自由度があるので、一度買ってみる事にした次第!

届いた現物をノーマルと比べてみると、容量が14Ah→9Ahと小さくなった事もあって、ほぼ半分近い大きさです。 但し重量は結構有って、ノーマル

4.2kg(電解液無し)に対し、MF3.6kgと、電解液を計算に入れても約1kg程と、期待していた割には余り軽くなりませんね…(^^;;;(因み

に、この9AhのMFバッテリーは、CBR900RRに使われているタイプだそうです。)

取り敢えずは、無理矢理に付けてやって、ケースの作成その他は、もっと寒くなってからやるつもりです。

2006/10/29[とにかく付けてみよ〜っ!!]

と言う訳でとにかく付けてみました…(^^;;;(左がノーマル、右が新しいMFバッテリーです。)

と言う訳でとにかく付けてみました…(^^;;;(左がノーマル、右が新しいMFバッテリーです。)

厚みがほぼ同じなので、写真のX軸を回転軸に90度横倒しにして、底には段ボール+硬質スポンジのスペーサー、隙間には適当な木切れを噛ませてあります。

少し手古ずったのが端子の取付けで、本当はマイナス端子を上にした方が楽なんですが、そうするとプラス端子が見えなくなってショートを起こす確率が高く

なる為、敢えてこの方向を選びました。(無理矢理端子を横方向に付ける為に、プラス端子を30度程捻り、叉、マイナス端子は取り回しを変えました。)

で、セル一発! 容量を14Ah→9Ahへ落としたとはいえ、そこは流石に新品のMFバッテリー! 驚く程の立ち上がりで瞬時に始動!(^^;;; これなら少なくとも数年は持ちそうです。

ま、今は季節が良いのでしばらくはこの状態で走るつもりですが、できれば正立状態で使ってやりたいし、R1000K2のRサスも既に準備してあるので、できる限り早めにバッテリーケースを作成したいですね。

2006/11/05[マ、マフラ〜が〜っ!!]

出掛ける前の掃除をしていたら、マフラーに凹みが〜〜〜っ!!(;_;)(もう、今日は出掛ける気になれません…)

出掛ける前の掃除をしていたら、マフラーに凹みが〜〜〜っ!!(;_;)(もう、今日は出掛ける気になれません…)

そう言やバッテリーを落とした時に、「この高さから落としてこの程度とは、やっぱり頑丈にできてるんだな〜…>バッテリー」と思ったんだが、そかそかマフラーに一旦当たってから落ちてた訳か…

さてさて、目立つ場所だけど(ヨシムラの)リペアサービスに出す程の凹みでも無いし、どうしたものか…?

やっと連休になったので(<当り前だ!)、リアサスの取り付けとバッテリーケースの作成をする事にしたのですが、WPを外してR1000K2用の純正Rサスを組もうとした際、致命的なミスに気付きました…(^^;;;

やっと連休になったので(<当り前だ!)、リアサスの取り付けとバッテリーケースの作成をする事にしたのですが、WPを外してR1000K2用の純正Rサスを組もうとした際、致命的なミスに気付きました…(^^;;;

なんと有効長が違う!(K2用はK3用と同じく有効長330mmなのに対し、M用は320mm! って、なんでこんな単純な計測ミスをしたのか、つくづくアホである…)

物は試しで、リンクアームを1cmだけ下げてそのまま組んでみた所、バネの端がリンクの根元に当たってしまいます。(上段黄丸) 更にBESTEXのバ

ネ(外径が5mm小さい)に換えてみたのですが、カナリ改善されるもののやはりバツ!(下段黄丸) なるほど、以前掲示板で干渉すると教えて貰ったけど、

この事か…

ってま〜、仮に組めたとしてもアライメントが大幅に変わってしまうので、危なくて乗れないんですけどね…(^^;;;

で、ココが思案のしどころ! Rサスの取り付け穴を(写真の黒丸位置へ)移動させたらどうなる?(^^;;;

で、ココが思案のしどころ! Rサスの取り付け穴を(写真の黒丸位置へ)移動させたらどうなる?(^^;;;

ココは圧側の応力しか掛からないので穴を空け直しても強度的には問題無い! バネとリンクアームの干渉もクリアされる! 只、リンクとサスの取り付け部付近が干渉する可能性が高い。

シャフトを切って自由長自体を短くするのが一番確実だが、高圧ガスの充填が必要となって費用が掛かる訳で、これは本来のチープに仕上げる目的から外れるので却下!

なんて悩んでいる内に日が暮れちゃいました…(^^;;; なんとかなりそうな気もするし、明日、ダメモトやってみっかな?

2007/01/02[結局敗退…(;_;)]

Rサスの下部取り付け穴を空け直す案は、ダメでした…(;_;) せいぜい6mmが限界で、それ以上移動させるとリンクアーム自体がサスの下端に当たってしまいます。

Rサスの下部取り付け穴を空け直す案は、ダメでした…(;_;) せいぜい6mmが限界で、それ以上移動させるとリンクアーム自体がサスの下端に当たってしまいます。

フレーム側の上部取り付け穴を4mm削る事も考えたのですが、そこまでの手間と発生するリスクを考えるなら、R1000用Rサスの特注品を頼むのが正解でしょう。(長さの調整だけなら、本体価格+5千円くらい。)

と言う訳で、Rサスが付かないのでは、新しくバッテリーケースを作成する意味も無い訳で、結局、今回は敗退です…(;_;)(やろうと思ってできなかったのは、今回が初めてだな〜…)

写真の通り、スペース的には凄く良い感じなんで、ノーマルRショックの長さ変更をしてくれる店を探してみるつもり…

2007/01/13[行くだけ行ったれっ!>Rサス]

店に頼むのも金が掛かるので、取り敢えずバラせるトコまでバラしてみる事にしました。

店に頼むのも金が掛かるので、取り敢えずバラせるトコまでバラしてみる事にしました。

まず、Cの部分を万力で咥えておいて、Aのナットを緩めます。(カナリのトルクなので、万力が無いと難しいでしょう。)

次に、Aのナットを万力で咥えておいて、Cの方を(バールかデカいモンキー等で)回して緩めます。

で、Cが外れる瞬間はカナリ覚悟していたのですが予想に反してオイルは吹き出さず、シャフトの先端部からはBの調整ロッドの頭部分が覗いていました。

(この時点で気を抜いたのが甘かった…(^^;;;) 「へ〜、こんなロッドで(伸び側の)減衰力調整をやってんだ〜…」と思いながら、ロッドの頭をつつ

いた瞬間…

『ブシュ〜〜〜ッ!』と言う音と共にロッドが飛び出し、続いて水鉄砲のごとくオイルが辺り一面に〜っ…(;_;)アホヤナ

ま、今にして考えてみれば至極当然の結果なんですが、その時はもうパニくってしまって何が何だか…??? 咄嗟に下を向ける事も思い付けず、車庫の天井

から壁から床までオイルだらけになってしまい、その後始末の面倒臭さたるや…(T_T)(正式な分解方法は、マズ高圧ガスを抜いた上でダンパーをバラすん

ですが、「上手く行けばダンパーをバラさないで行けるかも?」との甘い考えがあったんですね…(^^;;;)

さてさて、次のダンパー本体の分解が一番厄介ですが、それさえクリアできればシャフト長の短縮も可能なので、何かやり方を考えねば…

と言う訳で、5ヶ月半の間サボっていたRサスの続きです…(^^;;;(い、いや、K7の再購入がチト先に伸びそうなんで…(;_;))

と言う訳で、5ヶ月半の間サボっていたRサスの続きです…(^^;;;(い、いや、K7の再購入がチト先に伸びそうなんで…(;_;))

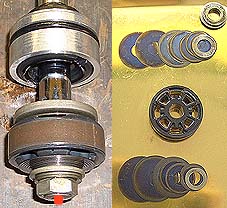

ダンパー本体の分解は、「案ずるより産むが易し!」で割と簡単でした。 当初、ダンパーキャップをどうやって外すか悩んでいたのですが、これが単に填め込んであるだけで、タガネ等で穴の部分を軽く叩いてやれば簡単に外れました。(写真上参照!)

キャップが取れるとピストン押さえが見えるので、それを一旦中に押し込んでやり、手前(黄色い○部分)のサークリップを外してから引き抜きます。

左側が引き抜いたダンパーピストンです。

左側が引き抜いたダンパーピストンです。

ナットの赤丸部分がカシメてあるので、ピストン&スタックシムを外す為には、サンダーで赤丸部分を削り落とす必要がありました。(厄介だったのはそこくらい。)

ナットを外すとピストンとスタックシムが外れます。(写真右側) 上が伸び側シム、下が押し側シムで、伸び側の方が枚数が多いですね。 組む際には、圧側シムを2枚ばかり減らして圧側高速域の減衰力を弱めてみるつもりです。

オイルタンクの分解も同様で、バルブからエアを抜いて押し込み、サークリップを外せばバルーン(?)が抜けます。

オイルタンクの分解も同様で、バルブからエアを抜いて押し込み、サークリップを外せばバルーン(?)が抜けます。

この構造を見る限りでは、充填するガスは窒素だろうが大気だろうが同じみたいですね…(^^;;;(充填するエア圧を増減する事でも減衰量の調整ができそうだな…)

問題は充填圧力ですが、高圧タイプで12kg程度、低圧だと3kg程度とか?(って、手押しタイプの空気入れで何kgくらい入れられるのだろうか?)

でも、こんなに簡単にバラせる物だったら、Fフォークのオイル交換と同じサイクルで換えてやっても良さそうですね。

圧側(低速域)減衰力調整バルブです。 ダンパーの圧縮によって発生したオイルの流れは、左側下の穴より入って上の穴から出て、オイルタンクへと流れ込みます。

圧側(低速域)減衰力調整バルブです。 ダンパーの圧縮によって発生したオイルの流れは、左側下の穴より入って上の穴から出て、オイルタンクへと流れ込みます。

取り敢えず1cmだけ削ってみたダンパーシャフト。(右側がダンパーピストン側。 旋盤を動かしたのは一体何年振りだろう?(^^;;;)

取り敢えず1cmだけ削ってみたダンパーシャフト。(右側がダンパーピストン側。 旋盤を動かしたのは一体何年振りだろう?(^^;;;)

シャフトの削り落とした部分の内側に、真鍮製のカラー、樹脂製のスペーサー、ゴム製のOリングが入っていましたが、オイル漏れを起こさない様に組めるかどうか微妙な所です…(^^;;; ま、滲む程度ならOKとしておくつもりですが…

で、今日の所はここまででタイムオーバー! 組立は、叉、来週に…

2007/06/03[Rサス手直し続き]

14mmのスパナが掛けられる様にシャフトの両側を深さ1mm×長さ10mmに渡って削り込み、その上からピッチ1.25mmのネジを切りました。(シャフトの直径は、16mm!)

14mmのスパナが掛けられる様にシャフトの両側を深さ1mm×長さ10mmに渡って削り込み、その上からピッチ1.25mmのネジを切りました。(シャフトの直径は、16mm!)

と書くと簡単ですが、ネジを切るのって素人には結構手間なんですよね… オマケに既にあるネジ山を潰さずに、更にその続きで切らないとならない為、たったこれだけに半日掛かったりなんかして…(;_;)

で、部品を灯油で洗ってエアで吹いてから組み立てて、今日の所は終了です。 オイルを入れてエア抜きをするのは、叉、来週に…(シャフト短縮によるストローク量の減少に付いては、バンプラバーを半分にカットする事で対応。)

2007/06/10[Rサス手直し続き]

ん〜… 組むには組めたが、エアを充填するとシャフトの端(ネジ切ったトコ)からオイルが漏れやがんな〜…(;_;)(やっぱ伸び側減衰力調整用

ロッドの穴から漏れてる。 ってま、本来なら7.5mmのリーマーで仕上げないといけない穴を、8mmのドリルで無理に空けただけなんで当然と言えば当然

かも…?(^^;;;)

も一度バラして、ネジんトコに液体パッキン塗って組んでみて、それでもダメなら… ど〜しよ〜…(^^;;;

2007/06/11[Rサス手直し続き]

工具箱の底に転がっていたOリング(多分、響子さん純正キャリパーの合わせ面に使う奴だと思う。)が使えそうなんで、そいつをシャフトの底に入れて組み直してみました。

工具箱の底に転がっていたOリング(多分、響子さん純正キャリパーの合わせ面に使う奴だと思う。)が使えそうなんで、そいつをシャフトの底に入れて組み直してみました。

取り敢えず先と同じ8kgの圧力を加えてみた所、今度は大丈夫みたいです。 押し縮めたシャフトが伸びてくる速度を見ると、ノーマルの圧力はもっと低い様なんで、この状態で一週間程様子を見て、漏れてこなければバッテリーケースの作成に移行するつもり。

※06/18

シャフトネジ部からの漏れは止まったものの、今度は減衰力アジャスターのネジ部から漏れてきました…(;_;) やっぱロッドのトコで漏れを押さえないとダメか〜…(いっその事、調整機能を固定にする?<こらこら)

[介護日記2へ続く]