バーネット・クラッチ取り付け日記

2002/06/02[部品入荷!]

と言う訳で、実に久々の更新です。(^^;;;

と言う訳で、実に久々の更新です。(^^;;;

今回、購入したのは、バーネットの新しいクラッチキット[品番:BS1102KP]なのですが、箱には、[ケプラー・フリクション+アルミ・ドリ

ブン+強化スプリング]と記載されているのに、同梱のステッカーには、[CARBON FIBER CLTCHES]と書かれていると言う、よ〜わからん

仕様になっています…(^^;;;

1.フリクション(ドライブ)ディスク(重量:10枚で470g)

BS誌の紹介記事では、コレもアルミ化された様に書いてありましたが、残念ながら鉄プレートの両面にケプラー(?)の小さな切れ端が接着してあ

るだけの、カナリ不安を感じる代物でした。(<拡大写真参照! 何かパートのオバちゃんが手張りした様な感じで張り付け位置にバラ付きがあって、乗ってる

間に一枚づつ剥がれて行きそうな気がする…(;_;))

この辺りは、私の確認不足だった事もあるんですが、定価4.5万円を考えるとチト残念ですね…(;_;)

2.クラッチ(ドリブン)プレート(重量:10枚で250g)

こちらは、アルミ板の表面に[クライオダイズ処理]なる黒いコーティングが施されていますが、モトジャンキーさんトコの[CMP処理]とどう違うんでしょう? 誰か教えて下さい。(^^;;;

3.強化ダイアフラム・スプリング(重量:2枚で60g)

「げっ… こんなスプリングじゃ、ノーマルの流用は無理かも!?」と箱を開けた瞬間は驚いたんですが、マニュアルを見てみたら純正もダイヤフラム型でし

た。(う〜ん、マダマダ未熟… 因みに、750は通常のコイル・スプリングが使われてるんですが、やっぱトルクの差でしょうね… 旧750R用の乾式ク

ラッチだと持たないってのも分る気がします。)

クラッチが重くなるのは嫌だし、容量的には余裕があるので、取り敢えず純正スプリングのままで組んでみるつもりです。

この部品に換える理由を聞かれた場合、普通なら、『パワーアップしたエンジンに、今までのクラッチだと滑ってしまうから!』と答える人が多いんでしょうが、クラッチ容量に余裕のある油冷GSX−R1100の場合は違います。 純粋にパワーアップの為です!

『クラッチ・ディスク&プレートを交換するとパワーが上がるの?』 そんな疑問を持った貴方、物理(力学)をサボってましたね…(^^;;;

例えば、マグホイールに換えた時、路面への追従性が上がったのは当然として、加速も今までより鋭くなった様に感じたでしょ? 『それは、ホイール

が軽くなった分、全体の重量が軽くなったからでは?』 そう、f(力)=m(質量)・a(加速度)ですもんね。 でも、それでは半分正解ってトコ。

残り半分の正解は、『慣性モーメント(質量)も減ったから!』です。(慣性モーメントとは、分り易く言うと、『回転物の回し難さ!』を表す値。 この値が大きいほど回し難くて、パワーを喰われる。)

クラッチの軽量化は、重量的には僅か数百gの軽量化でしかありませんが、エンジンが1万rpmで回っている時に、約6400rpm(一次減速比:

1.565)も回っているクラッチ外周上での数百gの軽量化は、車体を十数kg軽量化したのと同等の加速性能の向上が期待できるのです。

2002/06/08[ゲッ…大誤算…]

今日からいよいよ取り付け。 まず、クラッチカバーを外してもオイルが流れ出ない様、Lハンドルのバーエンドに作業台を噛まして車体を約20度左側に傾けた状態にして作業開始。

今日からいよいよ取り付け。 まず、クラッチカバーを外してもオイルが流れ出ない様、Lハンドルのバーエンドに作業台を噛まして車体を約20度左側に傾けた状態にして作業開始。

で、ガスケットを痛めない様に細心の注意を払いながらカバーを外したのが、左の写真。 写真左から、プラハン、細い六角ドライバー、手術用メス…

(^^;;;、先がL型に曲がったニードル。 貧乏人は、こういった物を使って慎重に剥がして再使用するのです。<こらこら(って、ど〜せ1千km程走っ

たら、チェックの為に又開けるので、そん時に新品にするつもり。)

でも、カバーを開けて固まっちゃいました… 何これ? こんなの聞いてないよ〜〜っ!(;_;)(<上島竜兵風に)

でも、カバーを開けて固まっちゃいました… 何これ? こんなの聞いてないよ〜〜っ!(;_;)(<上島竜兵風に)

う〜〜ん、勉強不足でしたね… 普通の(コイルバネを4〜6個使うタイプの)クラッチとは、見た目が全然違います。 マニュアルには、ちゃんと書

いてあったんですが、クラッチ・ディスクの交換なんて大した作業じゃないと思って読んでなかったんですな… 皿バネを使用している事が分った時点で、もっ

としっかり調べておくべきでした。(反省)

仕方が無いので、出来る所までやってみようと、直径10cm程あるサークリップ、リフター(アルミ板に穴の開いてる奴)、プッシュピース(真ん中の奴)、ベアリングと外して行くと、こんな風になってました。

仕方が無いので、出来る所までやってみようと、直径10cm程あるサークリップ、リフター(アルミ板に穴の開いてる奴)、プッシュピース(真ん中の奴)、ベアリングと外して行くと、こんな風になってました。

で、中に見えてるナットを外さなきゃならん訳ですが〜、これがなんと対辺50mmなんですな… 普通、単車で50mmなんて使わないっしょ〜…

(;_;) ウチも32mm辺りが限界で、50mmなんてデカいボックスは持ってません… しかも締め付けトルクは、10kg−m… 念の為に近所のホー

ムセンターへ電話して聞いてみたんですが、やはり50mmなんて代物は置いてませんとの事でした。

と言う訳で、作業は特殊工具が手に入るまでお預けになってしまいました… 一気に作業が進むと思っていた貴方、甘いです!(じゃなくて、ゴメンナサイだな…(^^;;;)

来週末までに、工具(単なるデカいボックス)が入るとイイんだが…

P.S 予定通り行かなくて暇なので、打ち抜きでバリの出ている方の面を、ヤスリで軽く当たってやりました。 昔の製品に比べると平面は出ているの

ですが、面取りが全然されていない感じでエッジが鋭く、タッチや切れの悪さ等評判の悪さは、こういった辺りが原因である様に思われます。

2002/06/09[取り付け完了!]

朝からどうしても付けたくて我慢できず、ダメ元で工具専門店に電話してみた所、思い掛けず在庫ありとの事だったので、即、買ってきました。 なんと差し込

み角12.7sqにはサイズが無く、更にその上の19sqと言う馬鹿デカさ… 隣の9.5sqラチェット・ハンドルと比べてみると、そのデカさが分りま

す…(^^;;;

朝からどうしても付けたくて我慢できず、ダメ元で工具専門店に電話してみた所、思い掛けず在庫ありとの事だったので、即、買ってきました。 なんと差し込

み角12.7sqにはサイズが無く、更にその上の19sqと言う馬鹿デカさ… 隣の9.5sqラチェット・ハンドルと比べてみると、そのデカさが分りま

す…(^^;;;

お値段もそれなりで、写真右上の[12.7→19変換アダプター]込みで、5721円もしました…(;_;)(とは言え汎用工具なので、スズキの

専用工具として買うよりは、少しは安いでしょう…) 因みに、下の赤いハンドルの工具は、ホンダ純正工具でユニバーサル・ホルダー(07725-

0030000)と言い、フライホイールが回らない様に固定する為の工具なのですが、かなり汎用性に富むので重宝します。

ユニバーサル・ホルダーでプッシャー・プレートに回り止めをし、50mmソケットを使ってナットを外した所です。(8個の切り欠きがあるのがダイヤフラム・スプリング。 単なるナットじゃ無くて、スプリング・ホルダーを兼ねてました。)

ユニバーサル・ホルダーでプッシャー・プレートに回り止めをし、50mmソケットを使ってナットを外した所です。(8個の切り欠きがあるのがダイヤフラム・スプリング。 単なるナットじゃ無くて、スプリング・ホルダーを兼ねてました。)

スプリングとプッシャー・プレートを外した所で、ドライブ・ディスクが見えます。(純正も、摩擦材の小片が接着してあるんですね… 一安心しました。)

スプリングとプッシャー・プレートを外した所で、ドライブ・ディスクが見えます。(純正も、摩擦材の小片が接着してあるんですね… 一安心しました。)

ディスク&プレートを抜き取った所です。

ディスク&プレートを抜き取った所です。

取り外した、純正ディスク&プレート。

取り外した、純正ディスク&プレート。

|

()内は基準値

|

ノーマル

|

バーネット

|

ディスク総厚み

(46.3±0.4mm)

|

46.3〜46.7

|

47.0〜47.4

|

|

ディスク総重量

|

1350

|

920

|

皿バネ高さ

(3.1mm以上)

|

4.35

|

4.45

|

ノーマルディスクが基準値内であるのに比べ、バーネットが少し厚い事が分ります。 皿バネの高さも少し高く、このままで組むと多分、クラッチが重くて切れ難くなるだろうと予測されるので、(当初の予定通り)ノーマル・バネで組んでみる事にしました。

で、気になっていた重量は、920gで、430g(約2/3)の軽量化! 何度も言いますが、クラッチ外周部での430gの軽量化は〜…(以下略(^^;;;)

組み立て時の注意事項としては、『ディスク&プレートの向きを揃えろ。 オイルを塗って10分程馴染ませろ。 ODDプレートなる緑色(又は茶

色)をしたディスク(<最初の写真の1.で、一番上に乗ってる奴!)は、最初と最後に入れろ。』と言った事が書かれていますが、特に問題は無いでしょう。

組み立て後、ユニバーサル・ホルダーを使って、[クラッチをつないだ状態では、プッシャー・プレートは回らない。(思いっ切り回すとクランクごと回る

が…(^^;;;)、][クラッチを切った状態では、プッシャー・プレートは簡単に回る。]事を確認します。(この段階で、この確認をきちんとやるかやら

ないかが、後で大きな差になります。 ショップでやって貰ったが、イザ試乗してみるとクラッチが切れ難い…なんて店は、この確認をしていないし、更にオー

ナーに渡す前の試乗すらしていない訳ですから、店を換えた方がイイです。)

組み立て後、ユニバーサル・ホルダーを使って、[クラッチをつないだ状態では、プッシャー・プレートは回らない。(思いっ切り回すとクランクごと回る

が…(^^;;;)、][クラッチを切った状態では、プッシャー・プレートは簡単に回る。]事を確認します。(この段階で、この確認をきちんとやるかやら

ないかが、後で大きな差になります。 ショップでやって貰ったが、イザ試乗してみるとクラッチが切れ難い…なんて店は、この確認をしていないし、更にオー

ナーに渡す前の試乗すらしていない訳ですから、店を換えた方がイイです。)

左の写真は、クラッチ・レバーを操作した時に、どのくらいプッシャー・プレートが動くのかを撮影した物ですが、違いは分るでしょうか?

(^^;;; 移動量は、せいぜい2mm程度で、よくこの程度の動きで100馬力以上を切ったりつないだりできる物だと感動しちゃいます。

で、クラッチ・カバーをしてから、いよいよ試乗です! 勿論、イキナリ走り出す様な暴挙をしてはイケません…(^^;;; エンジンを掛けずに

ローに入れ、車体を押し引きしてみてクラッチの動作確認→OK! エンジンを掛けてアイドル状態で数回、ガチャコン、ガチャコンとロー←→ニュートラルを

繰り返して動作確認→OK!

気の性か、クラッチが少し軽くなったよ〜な…? それに、切れがスパッ!と切れる感じで、引き擦り感が殆どありません… ヤッパ、純正バネを流用した性でしょうか?

走り出してみると、発進時の半クラ操作のタッチが少し変わりましたが、ま、これは当り前。 シフト時、クラッチを切ろうと少しレバーを引いただけ

で、スパッ!と駆動力が抜けます。 滑っている感じは無いものの、何と言ってもマダ慣らし状態で3rd×6000rpm程度までしか回していませんから、

フルパワー時がちと不安ですね…

今後の予定としては、現在の走行距離が、69198kmなので、ひとまずこのままで7万kmまで乗ってから、オイル交換&クラッチ・チェック。(フルパワー時に滑り感がある様なら、同時に強化スプリングに交換。) その後、パワーチェックをしてみるつもりです。

2002/06/15[長距離試乗!]

天気が良いので、テロテロと350kmばかり走ってきました。(久々の長距離だったんで体中が痛い…(;_;) オマケに日本海側ではドド降りに合うし、もうサイテ〜じゃ…)

で、人気のない京北の山中にて、前ブレーキを掛けた状態での、3000rpmと6000rpmからのクラッチ一気離しをやってみました。 結果、

3000では即エンスト、6000では一瞬リヤが空転してエンスト。 3000での滑り感は無し、6000では僅かに滑ったかな?程度で、滑りに関して

は、一応合格点です。(本当は、バーンナウトをやれば確実なんだけど、駆動系に掛かる負担を考えると、ヤッパ躊躇してしまいます…(^^;;;)

後、空吹かしでのピックアップが良くなったのは当然としても、やたらと切れが良いのがチト不安です…(^^;;; 例えば、下り坂に駐車した時の

発進時に、良く(押し掛けならぬ)転がし掛け?をするんですが、その時の惰力の付き方が、ニュートラルで下った時と殆ど変わらない感じ… 勿論、ギヤを入

れた状態でクラッチを握りながら押しても、スイスイ取り回せます。

試しに帰宅後、Rレーシングスタンドを使ってリヤを浮かし、ギヤをローに入れた状態で、左手でクラッチを操作しながら、右足つま先でRタイヤを押

してみたら簡単に回ってしまいました。 こんな事は、ノーマルクラッチでは、絶対に有り得ません。(<実際にやってみたら分ると思います。)

と言う訳で、現在までのデメリットは、発進時の半クラ操作が少しやり難く、スルスルペタッ!ってな風につながる感じがある事くらいで、それ以外の面では、ほぼ満足であると言って良いでしょう。

2002/07/07[7万km到達!]

昨日の走行で7万kmに到達したので、今日再チェックをしたのですが、摩擦材の剥がれや表面の傷等は一切認められず、非常に綺麗な状態でした。(但し、初期馴染みが終った為か、総厚みが 47.0〜47.4mmから、46.6〜46.8mmへと減少。)

よって、リプレイス・パーツとして合格点を与えても良いでしょう。>新バーネット・クラッチキット

それと、開けたついでに強化スプリングを試してみたのですが、(当然の事ながら)軟弱な私には辛い重さですな〜…(^^;;; 妥協策として、純

正1枚+強化一枚のスペシャル?スプリングをやってみたものの、やはり町中走行では疲れそうなので、今まで通り純正スプリングを流用し続ける事にしまし

た。

それとガスケットなんですが、オイルが全然漏れてないんで、そのまま古い奴を使う事にしました…(^^;;;(だって、金がねえんだもん…(;_;))

2009/10/22 9万kmを越えた現在でも正常に動作中!

ACTIVE

デジタルスピードメーター取り付け

[初めに] 18年近く使い続けた響子さんのスピードメーターの針がついにブレ始めたので、早目に準備しておく事にしました。

[初めに] 18年近く使い続けた響子さんのスピードメーターの針がついにブレ始めたので、早目に準備しておく事にしました。

本当ならSTACKに換えたい所ですがそんな財力は無く、それにタコメーターがマダ新しいので取り敢えず速度計の機能だけに絞って、安価である事&デザイン的にスッキリしている事の二つを基準に選んだ結果、ACTIVEのデジタルモニター(スピード)に決定!

で、安い店を探し回った結果、11880円(送料と振り込み手数料を含む総額:12615円!)にて購入できたのですが、このお店、月曜の正午過ぎに注文して木曜の夕方に発送と言う対応の遅さなので、リンクを張るのは止めておきます…(^^;;;

箱の中には、本体とハーネス、速度センサー以外に、タイラップ×10と既存の配線に割り込ませるパーツ×7が入っており、結構親切な内容でした!

2009/02/28[事前のカタログ調査だけでは分らなかった事]

- 粗悪な電源(充電器等で整流が不完全な為、波形が凸凹している電流)を使うと、センサーがその波を拾って速度計が作動してしまう。(逆に、それを利用してオドメーターの初期値設定を行う事が可能!)

- 速度センサーの設定は、対象物(タイヤ)一回転当たりのセンシングポイント数の設定(1〜?)と、タイヤ外周長さの設定(0.1〜999.9cm)を行う事ができる。

- 速度計の表示は、(センサーがパルス数さえ正確に拾っていれば)999km/hまで問題無く表示できる。(それ以上であっても、4桁目が表示されないだけで下3桁は表示可!)

- オド&トリップメーターの表示は、[実際にセンサーが拾ったパルス数

÷ センシングポイント数 ×

タイヤ外周長]を正確に反映する事ができる。(例えば、時速5千kmに近い速度でオドメーターを加算する事も可能! ま、限界はあるだろうけど…)

- 電源を入れてから通常表示までに約10秒を要する。(全ての表示が0〜9に変わった後、バックライトが全4色表示される。<不用だ! 瞬時に立ち上がる事を望む!)

-

トリップのクリアが実に面倒! 給油後のトリップクリアくらいサッサと済ませて出発したいのに、ボタンの長押しで設定モードに入る →

ボタンを押してクリアしたいトリップ表示に移動 → ボタンの長押しでトリップクリア →

ボタンの長押しで通常表示に戻る…と言った手順が必要となり非常に手間取る!(ミス無く操作しても10秒以上掛かるので、立ち上がりに必要な10秒を加え

ると、給油終了後にキーをONにしてから約20秒以上もの間、出発できないと言う実におバカな状態に…凸(-"-))

今時のメーターなら、ボタンの短押しでA←→Bの切り替え、長押しでクリアが標準だろ!?(それに対し、使用頻度が多いとは思えない最高速度メモリーのクリアが簡単にできるバランスの悪さよ…(-"-))

- 液晶の視野角度が結構狭くて、正面かやや下から見上げる様にしないと薄くなってしまって見難い!(もう少し上にも視野角を広げるか、できれば調整可能にして欲しい所。)

- センシングポイント数の最大値は、1200 ÷

最高速度(km/h)で求められる。(例えばリッターSSクラスなら、1200÷300

= 4

個がギリギリの上限値で、5個以上になると最高速付近で正確に表示しなくなる可能性大! できれば余裕を見て3個以下にしたい所!) 因みにその根拠はコチラ!

只、取り付け状態に因ってカナリ異なるらしく、私の検証では最悪200Hz〜最高300Hzのパルスを拾う事ができたが、『100Hz程度で計測不能になった。』との情報もあるので、少ないに越した事は無いよ〜だ。

2009/02/27[オドメーター設定編1]

とにかく動かしてみたかったので12Vの充電器を繋いでみた所、何故だか速度計が反応している…(なんで???) ま、多分、整流が不完全で交流波形の凸凹が残っているのをカウントしている為だろうと思って気にしない事に…(^^;;;<おい!

とにかく動かしてみたかったので12Vの充電器を繋いでみた所、何故だか速度計が反応している…(なんで???) ま、多分、整流が不完全で交流波形の凸凹が残っているのをカウントしている為だろうと思って気にしない事に…(^^;;;<おい!

と言うのも、速度センサーのセンシングポイント数(対象物が一回転する間にセンサーが拾うパルスの数)の設定を1にし、タイヤ外周長の設定(※1)を

5mくらいにしてやったら御覧の通りの速度が表示されるので、これはこれでオドメーターの設定には超便利!(^^;;;(但し、これをやると2系統ある最高速度メモリーの内のリセットできないB系統にも、とんでもない値が入ってしまうので注意! 勿論、A系統は自由にリセットできるので実用上は何の問題も無い。)

カタログでは、「Max400km/h表示!」とあったので、最低でも(8.6万/400/24≒)9日間は掛かると読んでたんだが、これならカナリ短縮できそう!

でも、カウンターの増え方を見ていると、ほぼ1km/秒で増えてるな〜…って、音速越えてるやん!?(もしかしたら、1907km/hなのかも? って、これも深くは考えない事にしておこう…(^^;;;)

オドメーターが一致するまでにはマダ数日掛かりそうなんで、取り敢えず乗る時だけは両面テープででも固定して速度計の調整を行い、乗らない時は外してオドメーターの積算を続行するつもり。

後、機能的には、バックライト色の選択なんぞできなくて良いから、やはりオドメーターの初期値設定ができる様にして欲しいのと、機能数の割にボタン数が少ない為か操作が結構面倒!(トリップメーターのリセットくらい1ステップでできて欲しい。)

因みに、これを書いてる間にもう4千km近くまで進んだのだが、壊れたんじゃねえだろうな〜…?(^^;;;(約2時間掛かってるんで、1907km/hでほぼ合ってる様だ。)

2009/02/28[オドメーター設定編2]

昨夜の内にタイヤ外周長の設定(※1)を、Maxの999.9cmにしといたら朝起きた時点で既に4万km突破…(^^;;;(トリップメーターの積算量から計算した所、約5千km/h近い速度(※2)を達成! SR−71もビックリだな。<古いぞ!)

昨夜の内にタイヤ外周長の設定(※1)を、Maxの999.9cmにしといたら朝起きた時点で既に4万km突破…(^^;;;(トリップメーターの積算量から計算した所、約5千km/h近い速度(※2)を達成! SR−71もビックリだな。<古いぞ!)

んでもって、ほぼ24時間を掛けた本日の17時過ぎに目標の、86,000kmを達成!\(^_^)/(いや〜、予想していたよりも遥かに少ない時間で済んだな…(^^;;; ありがとう60Hz!)

取り敢えずは、タンクバックにでも入れて速度計をチェックしてみて、ちゃんと動く様なら本格的に取付けてやるつもり。

※1 メートル単位で設定を変えようとするとカナリの時間が掛かるので、洗濯挟みでの放置プレイが有効!(笑)

※2 オシロスコープなど持っている訳が無いので推測ではあるが、関西の家庭電源は60Hzなので、それを整流した波形(見掛け上120Hz!)をセン

サーがカウントしてしまうとして計算すると、120×60×60×9.99÷1000≒4316km/hで、ほぼ近い値になる事が分る。

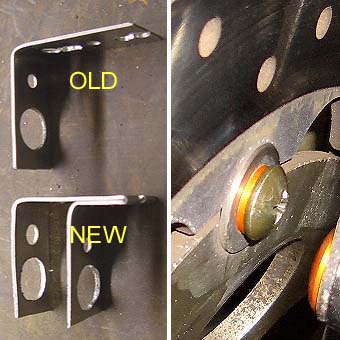

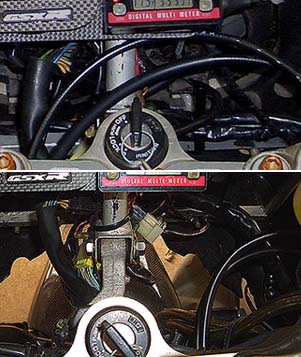

2009/02/28[速度センサー取付編]

取り付け場所は、左Fフォークボトムの空いていたキャリパー取り付け穴を利用。(アドバンテージのFフォークには、ボトムにブレンボピッチとスズキピッチのキャリパー取り付け穴が合計4個空いている。)

取り付け場所は、左Fフォークボトムの空いていたキャリパー取り付け穴を利用。(アドバンテージのFフォークには、ボトムにブレンボピッチとスズキピッチのキャリパー取り付け穴が合計4個空いている。)

バッテリーケースを作った時に使わなかった薄いステン板でステーを作ったのだが、少し強度的な不安があるので動作確認がOKだったら、もちっと分厚い材料で造り直すつもり。(なんせ一番振動に晒される部分だし…)

写真では分らないが、センシング対象は、ブレーキディスクのフローティングピン(チタン)! これが10個あるので、メーター側のセンシングポイント数

を10に設定してやればOKの筈。(電源を入れた状態でセンサーがセンシングポイントを認識すると、センサー背面の赤いLEDが点灯するので、それを目安

に取り付け位置を調整する。)

2009/03/07 補足! センサー位置(クリアランス)を決める際には、できればLEDの点灯状態が確認し易い夜間か、もしくはLED周辺を暗くして作業する事を勧める。 ホイールをゆっくりと回転させながら、ポイントがセンサーに一番近付いた時にLEDが明るく点灯する事と、離れた際には完全に消灯する事の両方を確認! この時の明暗の差が、検知されたパルス波形の山と谷の差となる訳で、点灯だけを確認しても意味が無い!

19時まで掛かって、何とかこの状態にまで漕ぎ着けた!\(^_^)/

19時まで掛かって、何とかこの状態にまで漕ぎ着けた!\(^_^)/

タンクバックに入れてあるのでチト不細工だが、明日はこの状態で走らせてみて速度計の動作確認を行い、上手く動いている様ならそのまま新旧の速度計の表示が一致する様に、タイヤ外周長の設定を行う予定。

少し気になったのが電源の配線で、取り説には、黒:−アース、赤:ACC、黄:バッテリー+直結とあるのだが、黄色の配線は時計の電源で、常時0.

1mAの電流を消費するとの事。 バッテリーが減るのはイヤだし、ボタン電池でのバックアップが付いているので、別に繋がなくても問題無いと思うのだ

が…?(<03/05補足:ある一定時間以上、黄色の配線を外していると電池のバックアップが切れるようだ。)

2009/03/01[速度センサー調整編]

と言う訳で道路が空いている内に(電卓を持って)ポートアイランドまで出掛けてきた。(日曜朝一の倉庫街は、誰もいないので…(^^;;;)

走り出した時点で速度計がほぼ正常に表示されている事を確認! 当初は、センサーのカウントエラーに伴う取り付け位置の再調整が絶対に必要だと思ってたんでチト拍子抜け…(まぁ、喜ぶべき事ではあるのだが…) で、ポーアイの誰もいない道にて、

- 両メーターのトリップリセット

- 数km走行

- 両トリップの誤差チェック

- 計算

- タイヤ外周長の設定変更

を繰り返す事数回。 ほぼ誤差が無くなった時点で、今度は少し距離を伸ばしてハーバーランドへの往復で調整し、今日の所は外周長設定値:187.5cmにて決着!(現在、約14kmを走っての誤差が、−0.7%!)

って、ホントはもちっと詰めたかったんだけど、アナログデータとデジタルデータの突き合わせ調整なもんで仲々でピッタリと決まらないし、その上、セン

サーの取り付け状態をチェックしようとしたら、左Fフォークのオイル漏れが悪化してて垂れてたりで、こりゃオイル漏れを直す方が先決だと判断した訳。

帰宅後、オドメーターの値を完全に一致させてやったものの、昨日の作業疲れもあって何だか気力が萎えてしまい、本日はこれにて終了!

今後の予定としては、マズFフォークのOHが最優先! 次に、速度計(ACTIVE)の車体への仮取り付けと、ACC電源の整理と引き直し(現在、ホー

ン端子から無理矢理油温計に分岐している配線から更に分岐させている為、もうグチャグチャ!)なんだが、果たして来週だけで終わるのだろうか?

(^^;;;

2009/03/03 重要補足!

今日、取り付けの為の型取りをしていて、フト最高速度メモリーの事を思い出してチェックしてみた所、138km/hだった…<コレは絶対にオカシイ!(何がどうとは敢えて書かないが…(^^;;;)

もしかしたら…と言うよりもほぼ確実に、「この速度センサーは、ある周波数以上のパルスを拾い切れない!」(そう言えば調整の際に一度だけトリップ値が大幅に違っていた事があって、『ダンプの違法無線でも拾ったのかな?』と思ってたんだが、なるほどこれが原因かよ…)

因みに、138km/h時の周波数は、(138000÷60÷60÷1.88×10≒)約200Hzなので、180Hz以下なら多分大丈夫だと思えるが、更に大幅にマージンを取って100Hz以下なら完璧だろう!

なので、300km/hでの周波数を100Hzにする為のポイント数は、(100

÷(300000÷60÷60÷1.88)≒)約2.3個! つまり、タイヤ1回転辺りに2個までなら絶対に安心な訳だな!

甘目の180Hzを基準に係数を求めると、180

÷(Max÷60÷60÷1.88)= (180×3600×1.88)÷ Max

だから、ほぼ、1200÷

最高速度(km/h)で必要なポイント数の限界値が求められる。(例えばリッターSSだと、1200÷300=4で、Max4個が上限となるので、できればそれ未満の数にしておきたい所。)

2009/03/05 追加情報

WEBIKEの使用レポにて、『スピードセンサーの検出物が12だったので、これで設定して走ったら時速70キロを超えると正しく表示されませんでした。』との記述あり! 車種がアフリカツインなので、この場合の周波数は、(70000÷60÷60÷2.3×12≒)ほぼ100Hzくらい…って、いくら何でも限界が低過ぎるだろ!?(FフォークのOHが済んだら、もう一度検証してみるつもりだが…)

多分、検出対象の材質や形状、それにセンサーからの距離の違いに因ってカウントし難い波形となってしまった為だろうが、やはり確実性を最優先するなら2個以下にすべきだな。

こりゃ当分の間は、二つのスピードメーターを見比べながら走る事に成りそうだ…(^^;;;<気を付けろよ!

2009/03/07[ACTIVEメーター仮取り付け]

仮取り付け完了! 取り敢えず、純正メーターが完全に機能を停止するまでは、この状態で行くつもり。 良く見ると両メーターのオドが一致しているのが分るのだがチト見難いか…?(^^;;;

仮取り付け完了! 取り敢えず、純正メーターが完全に機能を停止するまでは、この状態で行くつもり。 良く見ると両メーターのオドが一致しているのが分るのだがチト見難いか…?(^^;;;

本当なら発砲スチロールに埋め込むつもりだったが、FフォークのOHでヘマをして時間が足りなくなったのと、どうせ仮付けなんだから…との怠け癖が出て

しまい、アルミ板を曲げただけのステーにベルクロを貼り付けて妥協…(^^;;;(付属のベルクロじゃ無いんで着きが悪く、振動で外れる可能性高し!

ま、その時はガムテープででも…<おい!)

同じく配線のやり直しも時間が足りなくて、ギボシに直接ハンダ付けをすると言う荒業にて妥協!(ん〜… 最近、集中力が続かねぇ〜…(;_;))

現在、インジケーターランプの配線は(純正がマダ付いてるので)外したままだし、時計の黄色い配線は赤と一緒にACCに繋いである。 本付けの際に

は、手持ちのヨシムラの新油温計(<時計付き!)を付けるつもりなので、コッチは時計じゃ無くて走行時間計になる訳だな。(^^;;;

明日が晴れだったら、例の138km/h以上で計測できなくなる現象の再確認と、タイヤ外周長の更なる詰めを行う予定。

2009/03/08[ACTIVEメーター調整&検証]

出発時にタイヤ外周長を187.7cmに設定してみた所、約26kmを走った段階での誤差が確認できない範囲(推定50m未満)に治まったので、ま、こんなもんだろうと納得。(タイヤは、6分山状態。)

で、計測不能速度の検証に移ったのだが、メーター表示136kmにてMax136kmが記録される事を確認! 続いて138kmも確認!(ま、ここまでは予想通り。)

ところが、141kmでも同じく確認できてしまい、今までの論拠が脆くも崩れ去ってしまった…(^^;;;(恐らくは、昨日Fフォークをバラしたついで

にステーを削ってセンサーとのクリアランスを約1mmにまで詰めてやった事で、波形がカウントしやすい形状に変化した為だと考えられる。)

その後、徐々に速度を上げて検証するも正常に表示&記録される状態が続き、結局、206kmが最大値となった。

この時の周波数は、(206000÷60÷60÷1.877×10≒)約300Hz…って、余りにもキリの良い数値に成り過ぎる気がするのだが、もしか

してロジック的に(サンプリングできた波形に因って)100Hz単位とかに上限が決まってる???<そこまで高度な制御をやっているとは考え難いだろ!?

<じゃやっぱ偶然なのかな?

ま、とにかく条件次第でカナリの開きがある事が分ったのだが、ゴチャゴチャ悩むよりもセンシングポイント数を1〜2個にしとけば済む話だと割り切る事にした。(反面、低速度域での表示が荒くなるかもしれんが仕方があるまい…)

尚、メーターの取り付けに付いては、(見た目の悪さを除けば)全く問題無し。(折角、ガムテープを持って出掛けたのに…(^^;;;)

[速度センサー手直し]

帰宅後、速度センサーのステーを、より強度の高い形状に造り直し(写真左側)、センシングポイントもフローティングピン(10個)から、ピンに取り付けた鉄ネジ(2個:写真右側)に変更!(これで計測不能になる事は絶対に無い筈!)

帰宅後、速度センサーのステーを、より強度の高い形状に造り直し(写真左側)、センシングポイントもフローティングピン(10個)から、ピンに取り付けた鉄ネジ(2個:写真右側)に変更!(これで計測不能になる事は絶対に無い筈!)

それと液晶表示が見難かったので、ステーを曲げて対応。(表示部正面より少しでも上から見下ろすと表示が薄くなってしまって見難い! 視野角を表示部正面より上下30度程度持たすか、できれば調整できる様にして欲しい!)

次週の最終確認がOKなら一段落! 次の課題は、8月の車検までに検査官に文句を言われない速度計の取り付け方法を考える事だな…(^^;;;

2009/03/14[スピードメーター新旧交代!]

雨が上がった午後から試乗に出掛けてフト見たら、速度計(旧)の針が動いてやがらねえっ! 「あ〜、遂に死んだか…?」と思ったら、トリップも動いてねえっ! ど〜やらワイヤーが切れた様だ…(;_;)

雨が上がった午後から試乗に出掛けてフト見たら、速度計(旧)の針が動いてやがらねえっ! 「あ〜、遂に死んだか…?」と思ったら、トリップも動いてねえっ! ど〜やらワイヤーが切れた様だ…(;_;)

予定では、古い速度計が完全に死んでから交代させるつもりだったが、今更新しいワイヤーを買う意味なんぞ無いので、天からの啓示だと思って割り切ろう!

(しかし、余りにもタイミングが良過ぎて、正直、気持ちが悪いな…<やはり日頃の行いでわ?)

アクティブの速度計が正常に動いている事だけ確認して即効で帰宅し、交換作業の為にメーターステーを外したついでに、タコと新速度計をヘッドライトステーの上に置いてみると、こんな感じ!

ホントは、右側にタコを置きたい所だが、速度計の形状(右側が丸い)と操作ボタンの位置(右側)を考えると、どうしてもデザイン的にこうなっちまうんだよな〜…(;_;)

将来的には、この場所に付けるつもりだが、今回は時間が無いので簡単にできる(と思われる)車検バージョンを先に作る事にした。

簡単にできる…と思ったのは、単に、『ノーマルの速度計と置き換えるだけ!』だから…(^^;;;

簡単にできる…と思ったのは、単に、『ノーマルの速度計と置き換えるだけ!』だから…(^^;;;

旧メーターの直径80mmに対して、アクティブのメーター幅が89mmなので、ノーマルステーを少し切り広げてやれば何とか収まる筈!

ノーマルステーの邪魔な(緑色で囲んだ)部分をカットして、そこに新速度計の取り付けベースとなるアルミ板を置き、右側をナイロンプッシュリベットで固

定。 左側は下を走っているステーの鉄棒との間に硬質スポンジを噛ませて接着してあるだけ。(メーター自体が軽いので、これで充分持つ!)

尚、この取り付けベースは、液晶視野角の問題点をカバーする為に、タコメーターよりも約20度上に傾けてある。

アルミ板を適当に切って乗せてみた所。

アルミ板を適当に切って乗せてみた所。

まぁ、適当に…とは言っても、大雑把に切った後は現物合わせで少しづつ削って行く為、実際にはカナリの時間が掛かるのだが…

メーターの面積が小さくなった分、アルミの空き地部分が大きくなってしまってバランスが悪いが、下の黒いステーが見えるよりはマシなんで、仕方があるまい…(後でカーボン柄のシートを貼ってやるつもりなんで、そうすれば少しはマシになるだろう…)

時間が短かったので、今日の所はココまで! さて、明日中に終わるのかな?

2009/03/15[スピードメーター新旧交代2!]

朝一で、丸1カ月間乗ってなかったK7を少しだけ転がしてやってから、作業再開!

朝一で、丸1カ月間乗ってなかったK7を少しだけ転がしてやってから、作業再開!

アルミパネルの形をもう少し整えてやってから純正ビスで取り付け、ノーマルインジケーターの位置にアルミ板でベースを作りヨシムラ油温計をセット!

ま、細かい事を言い出すとキリが無いが、イメージ的にはノーマルとそれほど変わらない形に収まったし、純正ビスがアクセントになって先の間延びした空間が引き締まったので良しとしよう。

後は、赤丸の位置にオイル圧と燃料警告灯のワーニングランプを移動して、カーボンシートを貼って、外周部に縁取りゴムを付けてやればメーター廻りはおしまい!

なんだけど〜、ちょっと金属加工に飽きてきたので、途中から電気配線作業へと移行!(^^;;; で、配線を切ったり貼ったりしてたら滅茶苦茶時間を喰ってしまって本日は途中でゲームオーバー…(;_;)

しかし、メンテナンスだと作業時間が大体読めるのに、部品作成は時間が全然読めないんだよな〜…<そらそうだろ!

2009/03/16[車検用メーター廻り完成!]

夕食後、カーボン柄シートを貼って、縁ゴムを付けて、インジケーターランプキャップ(純正品の流用)を填め込んで、一応、メーター自体はこれで完成!

夕食後、カーボン柄シートを貼って、縁ゴムを付けて、インジケーターランプキャップ(純正品の流用)を填め込んで、一応、メーター自体はこれで完成!

ACTIVEスピードメーターの形状と取り付け角度の問題があるので、その周囲のカーボン柄シートの処理が甘くて納得できない部分もあるのだが、ま、所詮は車検用なんで、こんなもんだろ…(注:決して裏側は見ないで下さい!)

とかかんとか言いながら、結局、面倒臭くなってしまって、そのままになるのがいつものパターンだが…(^^;;;

この状態での重さは、約760gで、ノーマルと比べてほぼ400g近い軽量化となる。(それでもK7のメーターの倍以上重いのだが…)

後は、取り付けと配線と、スピードメーターケーブル取り出し口の処理だな。

2009/03/17[操作ボタン、プチ改良]

どっちも冬用グローブを付けた状態だと到底操作は不可能なので、操作ボタンの上にシリコンのクッション材を小さく切って貼り付けてやった。(特にヨシムラの方は、爪先で押さないとならないくらい酷い!)

どっちも冬用グローブを付けた状態だと到底操作は不可能なので、操作ボタンの上にシリコンのクッション材を小さく切って貼り付けてやった。(特にヨシムラの方は、爪先で押さないとならないくらい酷い!)

これだと凸部が指先の触覚で分るので、冬用グローブを付けた状態でも操作可能になる。

ついでに余っていたデジカメ用の液晶保護シートを画面に貼ってやった。

2009/03/20[車検用メーター取り付け!]

午前中に墓参りを済ませ、午後から作業開始!

午前中に墓参りを済ませ、午後から作業開始!

油温計の温度センサーを新しい物と交換して、速度センサーのコードをブレーキホースに沿わせる形に絶縁テープで固定し、そんでもって電源コードを繋いで、後は、新メーターを取り付けるのみ!

で、新メーターの配線が間違っていないか最終チェックをして、各ランプの点灯もちゃんと確認してから取り付けたのに、何故かニュートラルランプが点かねえ…(;_;)ナンデヤネン!

既に時刻は18時を回っており、今から叉やり直すのはとてもじゃないが気力が続かないので後回しにして、取り敢えず明日は(天気が良いらしいので)試乗を優先するつもり。

スピードメーターケーブル取り出し口の処理は、ケーブルをぶった切って、できた穴に適当な木ネジを突っ込んで応急処置としておいた…(^^;;;(ま、いずれは中のギヤも外すつもり。)

取り付けてみると、メーター廻りの黒に対してステムヘッドの銀が浮いてるな〜… 今度、艶消しの黒でも塗ってみるか?

2009/03/21[車検用メーター試乗!]

スピードメーターの液晶視野角度に付いては、バッチリ!<死語だな… 只、カナリ上を向いている為、太陽光が反射して眩しい事があるが、ま、こればっかりは致し方あるまい…

ヨシムラの新油温計は、コチラも速度計と同じく液晶を上から見下ろすとコントラストが薄くなってしまって見難い!(電圧表示機能があるのだが、走行中の電圧が15Vにも達している事が分った…(^^;;; こりゃ、MFバッテリーには辛いかも?)

良かったのは速度計が手元に近くなった事で、(やたらと手間取る)トリップのクリアが凄くやり易くなった!\(^_^)/(速度計は割と頻繁に操作するので、この場所の方がイイな! これだと走りながらでも操作できるし…)

本質的な問題点が無かったので機嫌良く帰宅して、「さあ、ニュートラルランプの件を片付けるか…」と思ったら、何故かシールを交換したばかりのFフォークにオイルが滲んでる…(;_;) しかも両方共…(T_T)

ヘマをした方だけなら話は分るが、どっちも同じ様に漏れていると言う事は作業ミスもさることながら、(10年以上工具箱に入れたままだった)シールの劣化が疑われるのでアドバンテージに問い合せる事にしたが、果たしてマダ売ってるんだろうか???

ニュートラルランプの件は、どうしても原因が掴めない為、仕方無く配線をもう一度バラしてみたら、中のハンダ付けの部分が外れてた… って、どうやら取り付け作業の時に無理に引っ張ってしまった様だ。(ま、原因が分って何より!)

ついでに油温計も、ステーを曲げて少しだけ上を向けてやって作業完了!

と言う訳で、新メーター取り付け日記は、これにてオシマイ!(これでFフォークさえ完調なら万々歳なんだがな〜…(;_;))

2009/03/25[速度計ケーブル取り出し口処理]

雨なんで、忘れていたケーブル取り出し口の処理をする事にした。 で、取り出し口を外す為には、キャリパーとホイールも外さなきゃならない訳で、結局、物はついでで又もFフォークをバラす羽目に…(;_;)ナンデヤネン

バラしてみると、シールの周囲にやたらとアルミ粉の様な汚れが付いていて、もしかして組み立て時に清掃をし忘れたのが原因か? ま、これで漏れが収まってくれる事を祈る!

ケーブル取り出し口は、中のギヤを抜き取って、ワイヤー取り出し口の穴を塞いでやってオシマイ! ギヤの抵抗が結構あったので、燃費が0.2kmくらい改善されるかも?

ACTIVE

新型デジタルスピードメーター(Ver.3)

2010/02/23[新型速度計購入!]

昨年、旧型(Ver.2)を買ったばかりなのだが、気になっていた不満点の殆どが解消されている様なので思い切って買ってみた!(配線は旧型の物がそのまま使えるので、モニター本体のみを購入! 因みに新製品なので値引きは殆ど無しやった…(;_;))

昨年、旧型(Ver.2)を買ったばかりなのだが、気になっていた不満点の殆どが解消されている様なので思い切って買ってみた!(配線は旧型の物がそのまま使えるので、モニター本体のみを購入! 因みに新製品なので値引きは殆ど無しやった…(;_;))

[ 旧型(Ver.2)との比較 ]

1.オドメーターの設定が可能になった。

とは言え何回でも再設定ができると言う実にマヌケな仕様…凸(-"-) まぁ実用上は問題無いが、折角、不揮発性メモリを搭載してるんだから、一度だけ設定が可能になるロジックを組めよ! どうもソフト開発技術に問題ありだぞ!>アクティブ

2.オープニングデモが短くなった!

旧型では、キーをひねる度に無意味なデモが10秒間もあって鬱陶しかったが、新型は僅か2秒だ!\(^_^)/

3.トリップのクリアが簡単になった!

これも旧型ではクリアに時間が掛かってイライラさせられたが、新型では一般的な『短押し切り替え、長押しクリア!』になり大きなプラス評価!

4.液晶視野角度が少しだけ広がった!

旧型では液晶の正面90度から下に30度程度の範囲内でないと見難かったが、新型は上にも10度程度範囲が広がったので少しだけ見易くなった!(とは言え、今時なら携帯や電子辞書でも液晶の視野角度調整ができるのだから、それくらいの機能は付けて欲しい…)

5.各インジケーターランプの光量が下がった!

これは個人的には視認性が落ちたのでマイナス評価!

6.ネガ(反転)液晶の採用!

旧型の無意味な4色のバックライトカラーも廃止され、ネガ液晶で黒いバックの中に白い文字が浮かぶ形になり視認性アップ! このカラーリングとボディーデザインならSS系に付けても違和感が無い。(後日、晴れた昼間は割と見難い事が判明!)

7.操作ボタンの操作性がアップ!

旧型は手袋を付けた状態だとボタンの位置が分らなかったが、新型はボタンが盛り上がっていて触覚で位置が判断できる。 とは言え、ボタンはマダマダ改善の余地あり!

8.内蔵ボタン電池が無くなった!

その為、旧型よりも3mm弱薄くなったのは良いとしても、ACC接続だけだとエンジンを切る度に時計が0時に戻ってしまう。 とは言え、私の場合はヨシムラの油温計(時計表示付き)があるので一向に構わないし、走行時間計として休憩の目安に使えるのでむしろ好都合!

9.二つある最高速度メモリーが両方共クリアできる様になった!

旧型は片方がクリアできなかったんだよな…

10.設定時に画面に簡単な説明が表示される様になった!

旧型では説明書を見ながらでないと、センシングポイント数や車輪一回転の長さを入力するのが分り難かったが、新型では簡単な説明("POINT"とか"CIRCLE"とか)が表示されるのでとても分り易い。

11.配線の取り出し口が下になった。

旧型は配線が上だった。 人に拠っては上の方が良いと言う人もいると思うのだが…?

12.バックライトにムラが出る様になった。

旧型はパネル全体が均一に発光していたが、新型は照明が右側に片寄っていて画面に明暗のムラが出る。 画面が見難いと言う事は無いが少し気になる。

13.各設定値の変更がやり易くなった!

旧型では設定ボタンを押し続けても一の位しか増減できなくて時間が掛かったが、新型は押し続けていると増加量が増えて短時間で設定できる様になった。

以上、旧型と比べて随所に改善点が見受けられ、この価格帯の速度計としての評価はカナリ高い!

これなら将来的にも使い続けられそうなので、今回、メーターパネルを新しく造り直す事にした。 勿論、今度はカーボン柄シールなどと言った手抜きをせずにドライカーボンのパネルから切り出すつもりだが、果たして暖かくなるまでにできるのだろうか…?(^^;;;

2010/02/25

今日は、ハーネスを詰めただけ。 ってま、汎用品なんでハーネスが長くなるのは仕方が無いよね…

とは言えコネクターが超小型でオスの端子幅が0.8mmしかないので老眼の始まった目では凄く大変! せめて新品の端子が手に入れば楽なのだが、先に見

付けたコネクター屋さんでもこのタイプは扱っていなかった為、カシメを剥がしてハンダ付けをするしか無く滅茶苦茶時間が掛かるのだな…(;_;)

※2010/04/28 上のコネクター屋さんが、030端子を扱い始めた!\(^_^)/(ま、今の所はメス端子だけなのだが、これから交換する人には朗報!)

2010/02/27[取り付けパネル作成]

当初の予定通り、2mm厚のドライカーボン板から取り付け用パネルを切り出してみた。(因みにこのドライカーボン板は、10年程前にトガシエンジニアリングから購入した物で、15cm×30cmで4千円くらいだった様な気が…)

当初の予定通り、2mm厚のドライカーボン板から取り付け用パネルを切り出してみた。(因みにこのドライカーボン板は、10年程前にトガシエンジニアリングから購入した物で、15cm×30cmで4千円くらいだった様な気が…)

下段のベースパネルと上段の表面パネルの二層構造として、ベースパネルをステーでトップブリッジに固定。 その上に速度計と油温計を取り付け、上段の表面パネルにタコメーターを付けるつもり。

ドライカーボンが想像以上に固くて思っていた以上に切断に時間を喰ってしまったのと、速度計の取り付け穴を寸法ピッタシに仕上げるのに手間取ったのと

で、今日の所はゲームオーバー…(;_;)(速度計とパネルの表面がほぼツライチでありながら、速度計が通れないと言う実に微妙な寸法に仕上げてある…

(^^;;;>表面パネルの速度計穴)

後、表面パネルにインジケーターランプを付けて、上下パネルの間のスペーサーをアルミ棒で作って連結して、ベースパネルとトップブリッジの間をステーで繋いでやらなきゃいけない訳だが、何とか来週の日曜には試乗できる様にしたいな〜…

2010/03/07[車体への取り付け]

昨日と今日の丸二日間を掛けて、やっとここまで…(う〜ん、我ながら手が遅いな…(;_;) ま、雨だったからイイけど…)

昨日と今日の丸二日間を掛けて、やっとここまで…(う〜ん、我ながら手が遅いな…(;_;) ま、雨だったからイイけど…)

スピードメーター下の[GSX−R]のロゴは、ノーマルメーターパネルからの移設! 単に貼り付けただけでは無く、手間を掛けてパネルを1mm削り込んだ凹みに付けてある。(って少しヘマしたけど…(;_;))

それと燃料とオイルの警告灯を、ノーマルのウェッジ球から赤色LEDに変えてみた! い、いや、ウィンカー警告灯を付けた時に買った奴がマダ残ってるもんで…(^^;;;

LEDだと燃料警告灯の微妙な明るさの変化が分らないだろうと思っていたが、ちゃんと明るさが変わって嬉しい誤算!(右が油圧警告灯でコッチが100%の明るさ!) 約300mcdの一番暗い奴だが明るさは充分!

で、何とかメーター自体は99%完成し、後は車体への取り付けに伴う小さな手直しのみ。

メーターは当初、ノーマルと同様にステムヘッドに取り付けるつもりだったが、視認性やステアリングの動きを優先してカウル側に移す事にした。 勿論、拘りのセンタータコメーターである!

完成するまでには後、もう一日くらいは必要だと思われるが、そろそろK7の車検準備をしなくちゃならないしで、こりゃ一体いつになるのだろう…?(;_;)

2010/03/14[一応、完成!\(^_^)/]

作業予想時間を大幅にオーバーして、やっとこさの完成である!

作業予想時間を大幅にオーバーして、やっとこさの完成である!

いや〜っ、滅茶苦茶手間取った! できたと思ったらパネルの先端がシールドに当たっちまってステーを造り直したり、今度は大丈夫だと思ったらハンドルを切るとアクセルワイヤーが配線に当たってしまって取り回しを変えたりで、しばらくは触りたくないな…(^^;;;

前のパネルと比べてみるとその質感の差は歴然で、これなら(デザインや機能性の面から言っても)スタックのメーターに換える意味は無い!(…と個人的には思っているのだが…(^^;;;)

警告灯が4個に増えたのは、ウィンカー警告灯を増設した為で、左から[左ウィンカー][油圧][燃料][右ウィンカー]の順。

って、インジケーターランプが暗くなったのは初めにも書いたが、ウィンカーだけは視認性が悪いと消し忘れるので、以前に付けたLEDウィンカー警告灯を

パネル上に移動させた訳。(但し、そのままだと顔に近づいた分だけ明る過ぎるのでLEDの頭を真っ平になるまで削っといた。)

又、燃料と油圧の警告灯も少し明る過ぎる様な気がしたので調べてみたら、抵抗値の計算をミスってて定格の倍の40mAも流れていた為、こちらは抵抗を増設して対処…(;_;)ダカラデンキハキライダ!

センタータコメーターにしたので右側が少し空いたな〜… ETC取り付け用の台座でも作ってみようかな? って、ETCを買うのは一体何時になるのか分らんけど…(^^;;;(そこらの高くてヘタクソな店になんぞ頼めるか! 自分での取り付けを認めろ!>バカ役人)

因みに重量は、前の奴より240gも軽い、520g! 純正メーターユニット(1120g)と比べると実に半分以下である!\(^_^)/

2010/03/19[試乗!]

快晴の中を走り出してみると意外とメーターが見難い事に気付いた! ボディや液晶の全てが黒を基調としている為、鏡の様に空を映し込んでしまうのだな… って、今更どうしようも無いのだが…(;_;)

心配していたステーの取り付け強度に関しては全く問題無し! ガソリンを入れた後のトリップクリアが簡単になったのも嬉しいぜ!

で… 出発しようとしたらセルが回らない…??? 手間取りそうなので止むなくGSの兄ちゃんに頼んで押し掛けで始動…(;_;)

試乗を中止して即効で帰宅して調べたら、どうもスターターリレーが怪しい…(T_T) ま、18年以上も経った部品なんで仕方が無いけど、パワーケーブルを新しくした時に一緒に交換しとくべきだったな!

ACTIVE

薄型ハンドルスイッチ(OW-01タイプ)

2010/03/19

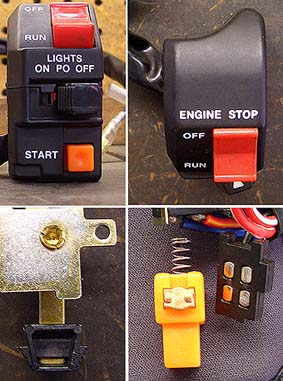

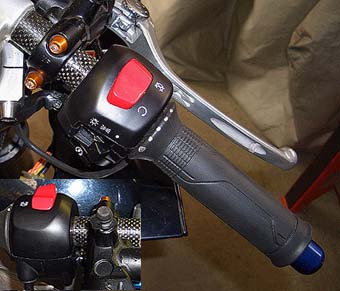

カスタムの定番パーツとも言える、ACTIVEの汎用薄型ハンドルスイッチ(OW-01タイプ)だが、今日、取り外すついでがあったので紹介してみる事にした。(…と言えば聞こえは良いが、実の所は、『こんなモン買うたらアカンで!』と言うのがホンネ!凸(-"-))

カスタムの定番パーツとも言える、ACTIVEの汎用薄型ハンドルスイッチ(OW-01タイプ)だが、今日、取り外すついでがあったので紹介してみる事にした。(…と言えば聞こえは良いが、実の所は、『こんなモン買うたらアカンで!』と言うのがホンネ!凸(-"-))

その理由とは…

1.プラスティックの質感が滅茶苦茶安っぽい!

ボディ自体も接合面にバリが出ていて酷い物だが、キルSWとセルボタンは殆ど半透明に近くて、まるでセルロイド!(写真上段参照)

2.各SWの操作感も最低!

ライトSWは軸部分がネジでは無くカシメられていてガタ付きが多く、セルボタンは『カチッ!』とした節度の無い『ビヨヨ〜ン!』と言ったバネ感その物の操作感!(と言うか、内部を見ると納得…(-"-)>写真下段参照)

こんな造りで何故8千円もするのか物凄く疑問なのだが???(更に車種別の専用品だと、1.7万以上と言う信じられない価格設定!)

これなら社会通念上、汎用品で5千円、車種別の専用品でも8千円が(百歩譲った上での)上限だと思う。

そりゃ確かに、OW−01用パーツのコピー品と言う事でヤマハにいくらかのパテント料を払っているのかもしれんが、それにしても高過ぎ!(某ネットショップの使用レポでタマに褒めてる奴がいるが、物を見る目の無いガキか只のサクラだな…(^^;;;)

折角買ったのだからしばらくは付けてみるが、純正か他社製の良いパーツがあれば絶対に換えてやる!!

2010/04/01[配線図追加]

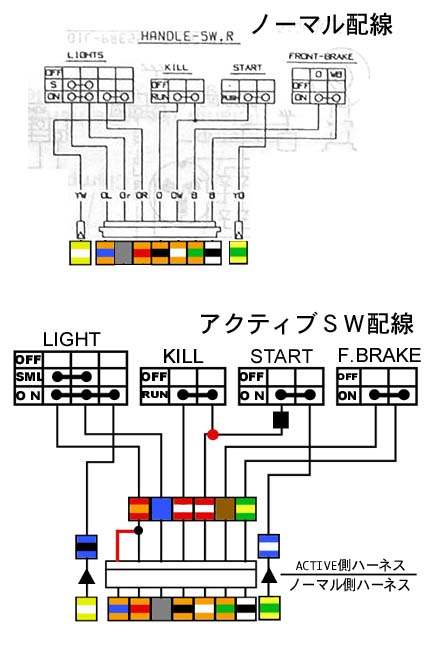

時間ができたので、アクティブ汎用SWの配線図を載せてみた。

時間ができたので、アクティブ汎用SWの配線図を載せてみた。

ノーマルSWは、スモール系(10A)とヘッドライト系(20A)で回路が別れているのだが、このSWでは共通!

なので左下の赤いラインでジャンパーを噛ませてスモール系とヘッドライト系を一緒にしてある。

更に、ノーマルSWは、キルSWとセルSWのラインが絡んでいて、キルSWがOFFだとスターターが回らない様になっているのだが、このSWはそれぞれが独立していて、そのままではノーマル配線とは合わない!

故に、これもキルSWの二次側とスターターの一次側を赤丸印で接続して対応。

ほんでもって、コネクターからヘッドライトとスターターの二次側端子を外して、ノーマル配線と接続できる様にギボシ端子に変更!

と、結構手間が掛かるのだが、それでも手間賃を1万円も取る様な作業では無い!

海外製ハンドル右側スイッチ(ライトSW付き!)

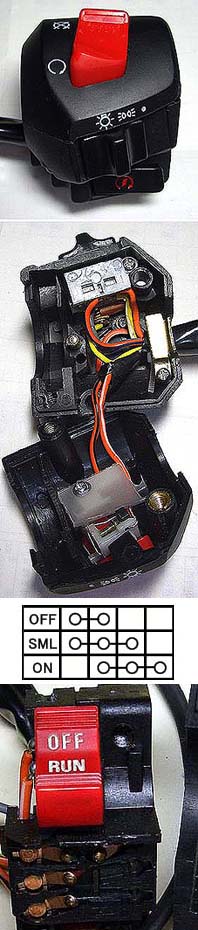

2011/01/18[こんなん見っけ!]

ACTIVEのハンドル右側SW(OW-01タイプ)が気に入らないのは↑でも書いたが、その後、あちこちを探してみても適当な物が見つからず、それなら!と純正部品を当たってみてもライトSWの付いた物は、ことごとく廃盤状態!(昨今の二輪車販売台数の低下が原因か?)

ACTIVEのハンドル右側SW(OW-01タイプ)が気に入らないのは↑でも書いたが、その後、あちこちを探してみても適当な物が見つからず、それなら!と純正部品を当たってみてもライトSWの付いた物は、ことごとく廃盤状態!(昨今の二輪車販売台数の低下が原因か?)

で、殆ど諦め掛けていたのだが、フト思い付いてeBayを探したら、こんなSWがあったので取り敢えず注文してみた!

正直、写真を見る限りでは、プラスティックの質感がカナリ安っぽい感じ(中国製?)だし、コネクターの形状もオスメスが逆なのだが、値段が1701円(送料込! ACTIVEの約1/5!)となれば納得するしか無いだろう。

ACTIVEのSWは、まぁ質感には目を瞑るとしても、必然性の無い裏側の凹みが凄く不細工なのと、何よりも馬鹿げた価格設定が致命的!

新しく届くSWが、必要最低限の機能と質感を有している事に期待する!

2011/01/22[こりゃダメだ!]

1月20日(木)

1月20日(木)

注文してから僅か5日後の木曜日に、香港からのエアメール便にて到着!

早速袋(注:箱では無い!)を開けて現物を見てみると、やはりプラの角はバリだらけで仕上げが雑!(ま、1700円じゃな…) でも意外にプラ自体の質

感はマトモなんで、これならバリを削ってペーパーで磨いてやれば結構行けそうだ!(左の写真は、バリを取って水ペーパーで磨いた後なのでカナリ見た目が良

くなっている。)

後、ハーネスも(長さがチト短いが)柔らかくて良質な物だし、各SWの操作感もカチカチと節度のある物で非常にグッド!

でも、裏側を見てコケた… アクセルワイヤーの穴が開き側にしかない… 今時、強制開閉式じゃ無いアクセルなんてあるのか?(まぁ、純正キャブもシングルワイヤーだし、メンテさえキッチリやってれば別に構わないんだけど…)

1月21日(金)

今日はバラして中身をチェック! ほ〜っ、意外な所でプラボディの厚みが凄い! ペラペラのアクティブとは偉い違いで、なるほど、これなら仕上げが雑な

割に質感があるのも頷けるし、ハンドルへの位置決めのピンや雌ネジ部分に金属パーツが使われている事にも好感を持った!(今時の日本製は、全てプラス

ティックが普通。)

でも、ハンダ付けが雑で、如何にも素人のオバチャンが内職でやったって感じ…(^^;;;(左の写真は配線を全てやり直した後なので割と綺麗。)

んでもって配線状態を把握しようとテスターで当たり始めたのだが、何かがオカシイ!(勿論、配線図なんか付いて無い!)

マズ最初にキルSWのON/OFFが逆な事が判明!(<日本製ならマズあり得ない…) 続いてライトSWのどれがライトでどれがスモールの配線なのか特定できず、ある配線間ではライトオフだと導通があるのに、それがライトオンにすると切れてしまったりで、もう滅茶苦茶!

精神的に疲れてしまい、今日はオシマイ。

1月22日(土)

朝から各SWの接点までバラシテみると、やはり安物! 特にライトSWが非常に小さくて、どう見ても電子機器用! こんな接点では容量的に2灯式のヘッドライトは無理だろう。(シングルワイヤーである事から考えても、せいぜいが125ccのスクーターがイイトコだな。)

で、左の配線図がそのライトSWの配線なのだが、一体何がしたいのかまるで分らん!!凸(-"-)

ま、配線は滅茶苦茶なんだが、SW自体は純正やヨシムラの物と同じく、ライトとスモールの配線が各々独立していた事は評価できる。(アクティブのSWは共通!)

因みに一番下の写真は、昨年取り外したヨシムラのSWなのだが、今日、ハーネスを移植するのにバラしてみて、その造りの良さに感心した! これだけ大き

な接点を有したSWは見た事が無いくらいで、なるほどこれなら15年間正常に動作し続けた事も理解できる。(買った時は2万円もしたので正直ボッタクリだ

と思っていたが、こうして中身を見てみると納得するしか無い。)

で、ヨシムラのSWからハーネスを取り外して移植したのが左中段の写真。

配線作業に於ては、ライトSWのプラスティックが熱に滅茶苦茶弱く、少しハンダゴテを当てただけで端子がプラの中に沈んでしまって、やり難い事この上無い!(日本製のパーツなら熱に強いプラを使うのが普通!)

一応、配線テストはOKだったが、熱で歪んだ為にポジションライトSWの接触が悪くなってしまって、時々接触不良を起こすのがムカツクぜ!凸(-"-)

折角配線までやり直したのだから、一応は付けてみるつもりだが、恒久的に使い続けられる部品で無い事は明らかだな…(;_;) デザインと価格には目を瞑って、Z2用の復刻版SWでも付けるか?

と言う訳で、とてもじゃないが普通のユーザーには勧められない製品でした。(いっその事、素材として配線しない状態で売った方がマダマシか?)

2011/01/29,30[つくづく手強い奴だぜ…(^^;;;]

仮付けをしてみたら、ボディのハンドルパイプ穴とアクセルパイプ穴のセンターがズレており、そのままだとアクセルを擦ってしまうのでヤスリで修正!

仮付けをしてみたら、ボディのハンドルパイプ穴とアクセルパイプ穴のセンターがズレており、そのままだとアクセルを擦ってしまうのでヤスリで修正!

やっとスムーズに開閉できる様になったと思ったら、今度は、シングルワイヤーになった性でアクセルが戻り過ぎちまう…(;_;)(強制開閉式なら、閉じ側のワイヤーがストッパーの役目をしてくれるのだが…)

「ならワイヤーを短くすりゃイイじゃん!」と思って、FCR側のタイコの位置を変えたら、SGHのハーネスが丁度セルボタンの上に来てしまって断念!

止むなく、SWケースの裏側にアルミ板とエポキシで盛り上がりを造ってやって、後は少し削っては止まる位置を確認しての繰り返し…(;_;)

それを5回程繰り返していたら、負担の掛かったキルSWへの配線が千切れちまったい…(T_T) 位置の調整が終わってから、再びハンダ付け…

「今度こそ!」と思ってネジを本締めしたら、デキの悪いボディが歪んじまって又もアクセルの戻りが悪くなりやがる…凸(-"-)ホンマニコイツハ

いい加減嫌気が差してきたんで、チト反則だが、ハンドルとの接触面に少しだけ接着剤を付けてやって、これでどないだ!?(ダメだったら、ハンドルに穴を開けてピンで停めるしか無いな。)

ま、そんなこんなで一応は付いたのだが、結局、何時間掛かったんだろ??? 純正SWの交換なら30分も掛からんだろうに… ま、嫌いじゃ無いから別にイイ様なもんだが、寒さで指が攣りまくるのが辛かった…

写真上が古いSWで、如何にも『私、カスタムしてます!』風のガキ臭いルックスが気にいらんのだよ…(-"-)(SW裏側の必然性の無いエグレも実に不細工!)

それに比べて下のSWの自然なスッキリ感が凄く好きです!(^^;;;(コレ風のデザインで強制開閉式でもっと造りの良いSWを出してくれ!>メーカー 但し5千円以下で!)

99〜02’YZF−R6用 ハンドル右側SW

2011/02/03[今度はマトモだ!]

掲示板にて、99〜02’YZF−R6用のSWが使えて、しかもその新品がヤフオクに格安(即落3500円!)で出ている事まで教えて貰い、光速でゲット!(ヤフオクに儲けさすのは癪だが、背に腹は代えられねえ…(;_;))

掲示板にて、99〜02’YZF−R6用のSWが使えて、しかもその新品がヤフオクに格安(即落3500円!)で出ている事まで教えて貰い、光速でゲット!(ヤフオクに儲けさすのは癪だが、背に腹は代えられねえ…(;_;))

このSWは日本製みたいで、造りも部品も配線もハンダ付けも至極マトモでした!(^^;;;(Webikeに拠ると、価格は7800円程でメーカー在庫

残り僅かだとの事。 SW本体:5EB-83963-02 開き側ワイヤー:5EB-26311-00 閉じ側ワイヤー:5EB-26312-00)

只、配線が(先のアクティブSWと同じく)ヤマハ配線の為、キルSWとセルの配線が独立してるのを連動に変えたり、逆にヘッドライトとスモールの配線が

共通だったのを分けたりと言った手間は必要だけど、ま、仕方が無いよね…(カプラー形状は全然違うが、端子が同じ110のメスなんで作業自体は割と楽!)

今度の土曜は出勤で、日曜はK7のメンテで潰れる予定なので、取り付けは早くても代休の月曜になる予定。

2011/02/07[ハンドル右側SW再交換!]

先週付けたばかりのSWを外して比べてみると、ハーネス長が少しだけ長くて柔らかいのがグッド!(ヨシムラSWから移植したハーネスは固い上に少し短い!)

先週付けたばかりのSWを外して比べてみると、ハーネス長が少しだけ長くて柔らかいのがグッド!(ヨシムラSWから移植したハーネスは固い上に少し短い!)

端子を入れ換え、セルとライトの端子をカットしてギボシに変更、んでもってセルSWの一次側をカットしてキルSWの二次側に接続!(キルがOFFだとセルが回らない様にする為の処置。)

更に、余ったセル一次側の線をライトSWのスモールに流用して配線終わり!(ライトSWは四端子なので、配線さえやり直せばライトとスモールを別系統として配線可能! 尚、配線図だが、ライトSW以外はアクティブSWと同じなので省略する!)

配線が終わったので仮組みしてみると、R6用のアクセルワイヤーがカナリ短かかったので取り回しを純正状態に戻した所、凄く軽く開閉する様になっていた為、思い切ってシングルワイヤーで行ってみる事にした。

と言うのも、そもそも15年前にBITOにOHに出すまでは、ずっとシングルワイヤーでやってたし、それに掲示板で指摘されて思い出したのだが、強制開

閉式だとキャブ側のストッパーで止まるのがワイヤーを通じてグリップに伝わる為、微妙なワイヤーの伸び感と言うか遊びが感じられてしまってカッチリ感が出

ないのだな。

でも、シングルワイヤーだとアクセルホルダー側にあるストッパーにグリップが直接当たる為、アクセルを閉じた時に凄くカッチリとした停止感が出て気持ち良いのだ!

まぁ、その為には、上蓋の裏側に適当なストッパーを作ってやる必要があるので手間と言えば手間なのだが、先のSWの時と同じく適当なアルミ板とエポキシでストッパーを作り、閉じ側のワイヤー穴を適当なネジで塞いで、必要最低限の手間で済ませておいた。

それさえ済めば後は組むだけ! 因みにこのSWは、取り付けて本締めをしても操作感は変わらなかった!(^^;;;

最後に、ハーネス&ワイヤーを見ながらハンドルを左右フルロックまで切っての確認と各SWの動作テストをしてお仕舞い!

写真で見ると殆ど同じだけど、実際の質感はカナリ上でヤレヤレってトコ!

さ、後は、暖かくなるのを待つばかり!

2011/02/19[ちとマズイ…]

200kmばかり試乗してきたのだが、少し回転の落ちが悪くて乗り難い!(-"-) チト手直しが必要だな。

2011/02/20[強制開閉式に変更!]

アクセルワイヤーの取り回し変更だけで何とかならないかと試してみたのだが、かなりマシにはなったもののやはり少しだけ遅れる。

アクセルワイヤーの取り回し変更だけで何とかならないかと試してみたのだが、かなりマシにはなったもののやはり少しだけ遅れる。

なので止むなく、強制開閉式に変更!

しかし、このワイヤーの長さ調整って面倒臭いね〜…(-"-)

汎用のワイヤーなら調整用のアジャスターが開き側と閉じ側の両方に付いてるんだけど、コイツはR6専用ワイヤーなもんだからアジャスターが開き側にしか

付いて無くて、そのまま使おうとするとインナーの閉じ側が2cm程と開き側が1cm程余っちまう。(先の場合は、開き側ワイヤーのタイコをアクセルの閉じ

側の穴に入れる事で誤魔化してた。)

タイコの手持ちも無かったんで真鍮丸棒(φ6)を切って穴空けて、短くしたワイヤーをハンダ付けして、仮組みして、マダ少し長いってんで外して詰めて、

ハンダ付けして組み直してを数回繰り返して、何とか我慢できる範囲に収まるまで約2時間…(-"-)(それでもまだベストでは無い!)

普通の店が『改造車お断り!』にしているのが分る気がする…(時間通りの工賃を請求すりゃボッタクリと言われるだろうし、手間が掛かるばっかで儲けにならんもん!)

で、何とか作業は終わったものの、時間が無くなっちまったもんで、試乗は又、来週なんだが、これで上手く行くかな?

写真参照! 交換する前は、長いワイヤーがメーターの下でうねっていて目障りだったが、それが上から覗き込まないと見えなくなって凄くスッキリした!

※2011/03/05 試乗OK!

でも、カバーを開けて固まっちゃいました… 何これ? こんなの聞いてないよ〜〜っ!(;_;)(<上島竜兵風に)

仕方が無いので、出来る所までやってみようと、直径10cm程あるサークリップ、リフター(アルミ板に穴の開いてる奴)、プッシュピース(真ん中の奴)、ベアリングと外して行くと、こんな風になってました。

ユニバーサル・ホルダーでプッシャー・プレートに回り止めをし、50mmソケットを使ってナットを外した所です。(8個の切り欠きがあるのがダイヤフラム・スプリング。 単なるナットじゃ無くて、スプリング・ホルダーを兼ねてました。)

スプリングとプッシャー・プレートを外した所で、ドライブ・ディスクが見えます。(純正も、摩擦材の小片が接着してあるんですね… 一安心しました。)

ディスク&プレートを抜き取った所です。

取り外した、純正ディスク&プレート。

組み立て後、ユニバーサル・ホルダーを使って、[クラッチをつないだ状態では、プッシャー・プレートは回らない。(思いっ切り回すとクランクごと回る

が…(^^;;;)、][クラッチを切った状態では、プッシャー・プレートは簡単に回る。]事を確認します。(この段階で、この確認をきちんとやるかやら

ないかが、後で大きな差になります。 ショップでやって貰ったが、イザ試乗してみるとクラッチが切れ難い…なんて店は、この確認をしていないし、更にオー

ナーに渡す前の試乗すらしていない訳ですから、店を換えた方がイイです。)

[初めに] 18年近く使い続けた響子さんのスピードメーターの針がついにブレ始めたので、早目に準備しておく事にしました。

昨年、旧型(Ver.2)を買ったばかりなのだが、気になっていた不満点の殆どが解消されている様なので思い切って買ってみた!(配線は旧型の物がそのまま使えるので、モニター本体のみを購入! 因みに新製品なので値引きは殆ど無しやった…(;_;))

当初の予定通り、2mm厚のドライカーボン板から取り付け用パネルを切り出してみた。(因みにこのドライカーボン板は、10年程前にトガシエンジニアリングから購入した物で、15cm×30cmで4千円くらいだった様な気が…)

カスタムの定番パーツとも言える、ACTIVEの汎用薄型ハンドルスイッチ(OW-01タイプ)だが、今日、取り外すついでがあったので紹介してみる事にした。(…と言えば聞こえは良いが、実の所は、『こんなモン買うたらアカンで!』と言うのがホンネ!凸(-"-))

時間ができたので、アクティブ汎用SWの配線図を載せてみた。

ACTIVEのハンドル右側SW(OW-01タイプ)が気に入らないのは↑でも書いたが、その後、あちこちを探してみても適当な物が見つからず、それなら!と純正部品を当たってみてもライトSWの付いた物は、ことごとく廃盤状態!(昨今の二輪車販売台数の低下が原因か?)

掲示板にて、99〜02’YZF−R6用のSWが使えて、しかもその新品がヤフオクに格安(即落3500円!)で出ている事まで教えて貰い、光速でゲット!(ヤフオクに儲けさすのは癪だが、背に腹は代えられねえ…(;_;))