山城豊国社多宝塔・参考:山城大仏殿・山城方広寺・山城妙法院

◆山城豊国社多宝塔(豊国大明神)

○洛外洛中屏風図:

洛外洛中屏風図(池田本)豊国社部分

洛外洛中屏風図(池田本)豊国社多宝塔部分

○「久能山東照宮の創建」大河直躬(久能山叢書、巻4所収) より

豊国社では鐘楼・護摩堂は記録にあるが、本地堂は存在せず、その代わり瓦葺き・拝殿を備えた神宮寺が存在する。塔は本社には建立されず、本社廻廊外の日厳院(供僧)に多宝塔が

建立される。上記屏風絵中の多宝塔は豊国社供僧日厳院多宝塔と解される。

○2011/11/20追加:

慶長3年(1598)豊臣秀吉薨去。

秀吉は吉田神道(唯一神道)の吉田兼見とその弟神龍院梵舜によって「正一位豊国大明神」として祭祀される。

慶長4年、廟墓の西麓に豊国社社殿竣工、正遷宮祭が執行される。(正遷宮祭は以降毎年執行される。)社領1万石、境内30万坪と云う。

豊国社の構成は阿弥陀ヶ峰の廟堂(宝形造)・中門・回廊・本殿・舞殿・神宝殿・神供所・護摩堂・鐘櫓・鼓櫓などであった。豊国社参道には諸大名寄進の石灯籠が並び、祥雲寺(嫡男鶴松菩提寺)、「照高院御殿」(方広寺住職住坊)、文殊院(木食応其上人持ち)、黒田孝高、前田玄以、長束正家などの屋敷も立ち並ぶ盛観であった。

照高院:豊臣秀吉により大仏方廣寺別当に任じられた聖護院道澄が自坊として方廣寺山内に開基した寺という。

2025/02/15追加

→上鴨神宮寺>◆上賀茂神宮寺本堂遺構【北白川乗願院本堂】>照高院 を参照。

別当は吉田兼見と息子の兼治が、社僧は神龍院梵舜(兼見の弟)がその任にあたる。

慶長6年、徳川家康、関が原の敗者・長束正家の屋敷を智積院に寄進する。

慶長7年、秀吉7回忌の正遷宮祭が執行される。方広寺大仏殿が不審火で炎上する。

豊臣家滅亡後、慶長20年(1615)幕府は神号「正一位豊国大明神」の廃祀及び豊国社の破却を命じ、仏式としての墓地としてのみの存続が許される。

驚いた北政所の懇願により、豊国社の破却は免れるも、社殿は「崩れ放題」との沙汰で、放置される。

その後、外苑は取壊し、廟は暴かれ阿弥陀ヶ峯に遷される。

さらに方広寺は妙法院門跡の管理に置かれ、祥雲寺は智積院に払下げられ、前田玄以の屋敷地は文殊院に下げ渡される。

元和元年(1615)豊国社の神廟破却。材木、梵鐘、灯籠、神具なども智積院・妙法院・吉田社に下げ渡される。終には、残りの土地も妙法院門跡に下げ渡される。

そして、参道であったところに今日吉神社が妙法院の手で建立され、阿弥陀ヶ峰の廟堂への道も閉ざされる。

元和5年(1619)梵舜、神宮寺を妙法院に引渡し、神龍院へ退院。梵舜は神龍院で密かに秀吉を鎮守大明神として祀り、豊国神社再興を祈願すると云う。

かくして、豊国社参道は封鎖され、結果秀吉の墓は阿弥陀ヶ峰に封じられ、誰も知らない存在となり、明治維新を向えることとなる。

明治元年豊国社の復興が沙汰され、明治6年別格官弊社に列し、明治13年方広寺大仏殿跡地に社殿が造営される。

続いて、廟墓の再興が図られる。

廟墓は大徳寺総見院にある信長の墓が雛形にされる。但し、これは仏式の五輪塔であり、異論があるも「豊公廟ハ古例ニ依リ五輪形ヲ存シ徳川式ニ則ラズ」として五輪塔の形式で造営される。

またこれまで廟墓に至る参道は、九十九折であったが、阿弥陀ヶ峰の麓から頂の墓前正面まで一直線に石段で結ぶという大工事がなされる。

明治30年豊国会による発掘と改葬が行われ、明治31年豊国廟が竣工する。今見る豊国廟である。

2023/05/08追加:

関連項目:→清正公信仰

2018/07/04追加:

○「京都の社寺文化」(財)京都府文化財保護基金、昭和46年 より

◆豊国廟:

明治元年朝廷から社殿再興が発令され、同13年に完成するに及んで、頂上の墓所も回復、特に同30年の豊公300年祭にあたっては、豊国会(黒田侯爵会長)の努力、各方面の助成によって、565段に及ぶ石段も含めて、約18萬圓の経費で現状の如く整備され、面目を一新する。高さ3丈1尺の巨大な五輪塔とそれを廻る玉垣も当時の造立である。

なお、太閤垣(だいら)の手水屋に慶長5年(1600)の水鉢が残り、往時の豊国廟の遺品として貴重である。

2011/11/17撮影:

廟墓前石燈籠:明治31年の年紀、侯爵蜂須賀茂韶とある。

豊国廟石階1:拝殿から唐門方向を見上げ

豊国廟石階3:唐門から拝殿方向を見下げ

豊国廟唐門・石階1 豊国廟唐門・石階2 豊国廟石階3:唐門から廟墓方向を見上げ

豊国廟墓

豊国廟太閤坦1 豊国廟太閤坦2:この太閤平に古の豊国社社殿が立ち並んでいたと云

う。

なお石階は489段(563段とする記載も多くある)と云う。

今日吉権現社:明治の豊国廟墓再興により、現在の地に遷る。近世には豊国廟参道を塞ぐ形で建立されると云う。

●現在の豊国大明神

慶応4年(1868)閏4月、明治天皇が大阪に行幸す。

この時、明治天皇は秀吉を「皇威を海外に宣べ、数百年たってもなお寒心させる、国家に大勲功ある今古に超越するもの」し、豊国神社の再興を布告する沙汰書が下される。

同年5月には鳥羽・伏見の戦いの戦没者も合祀するよう命じらる。

明治6年、別格官幣社に列格す。

明治8年、東山の地に社殿が建立され、萩原兼従の子孫である萩原員光が宮司に任命さる。

明治13年、方広寺大仏殿跡地の現在地に社殿が完成し、遷座が行わる。

※典型的な歴史上の人物を神(祭神)として祀り上げる国家神道の側面(皇祖神を荘厳に祀るのが国家神道の正面とすれば)社である。

国威発揚・天皇忠節の喧伝

明治30年、阿弥陀ヶ峰山頂に伊東忠太の設計になる巨大な石造五輪塔が建てられ、翌年、豊太閤三百年祭が大々的に挙行さる。

この工事の際、土中から素焼きの壷に入った秀吉の遺骸とおぼしきものが発見され、遺骸は丁重に再埋葬されたという。

その西の下方の平坦地、かつての社殿があった太閤坦には国松と秀吉の愛妾松の丸殿の供養塔(五輪塔)が寺町の誓願寺から移建さる。

現在の豊国社敷地の大部分は、かつて京の大仏を安置する方広寺境内であったが、上地令により上地されたが、結果としてその地の一部は豊国神社境内とある。

また、豊国社参道に敷かれる石材は、方広寺境内収公にあたり、寛政10年(1798)の焼失後も残されていた方広寺大仏殿の内部及び基壇に敷かれていた床石材を転用したものという。<「京都市内遺跡発掘調査報告」京都市文化市民局、2014 p.148>

◇豊国社唐門【国宝】

元は南禅寺塔頭金地院にあったもので、豊国神社再建にあたって金地院から移築される。

この唐門は以心崇伝が寛永4年(1627)江戸幕府から二条城の唐門を譲り受けたものという。

その前は伏見城にあったとも伝えるが、伏見城の廃城が決定したのは元和9年(1623)で、寛永4年以前に伏見城から二条城に移築されたとすれば、伏見廃城から数年を経ずして金地院に再移築されたこととなり、この伝えには一考を要す。

なお、金地院はこの唐門を豊国社に移築した後、その跡地に大徳寺山内「明智門」(明智光秀が寄進した銀により建築)を入手、移設する。

また、ついでながら、竹生島都久夫須麻社の本殿は伏見城の日暮御殿の一部を移築したものとされるが、一方では創建時の豊国神社社殿を移築したものともされている。

2023/11/03撮影:

豊国大明神唐門1 豊国大明神唐門2 豊国大明神唐門3 豊国大明神唐門4

豊国大明神唐門5 豊国大明神唐門6 豊国大明神唐門扁額

豊国大明神社殿1 豊国大明神社殿2

2025/02/28撮影:

豊国社唐門7 豊国社唐門8 豊国社唐門9

◆参考:方廣寺

2013/08/30追加:

2025/04/02:○「Wikipedia}より追加:

天正14年(1586)豊臣秀吉、大仏殿と大仏の造営を開始する。

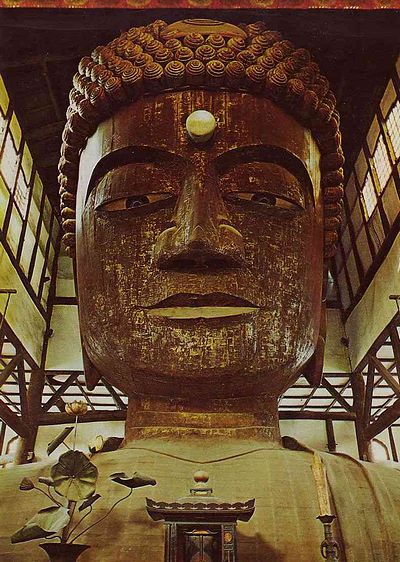

文禄4年(1595)大仏殿はほぼ竣工、木造金漆塗坐像(高さ約19m)が奉安される。

慶長元年(1596)慶長の大地震により、開眼前の大仏は倒壊する。秀吉は慶長3年逝去。

慶長7年(1602)遺志を継いだ秀頼による銅造大仏が造作途中で、鋳物師が溶銅の漏れを起こし、大仏が融解し、大仏殿が焼失する。

慶長15年(1610)銅造大仏と大仏殿の再興に着手、慶長17年竣工する。

慶長19年(1614)梵鐘が完成するも、「方広寺鐘銘事件」の端緒となる。

寛文2年(1662)地震で大仏は小破、木造で再造されることとなる。大仏の銅は寛永通宝の鋳造に用いられたと云う。

寛政10年(1798)大仏殿に落雷、大仏殿、木造大仏など主要伽藍は灰燼に帰す。

・豊臣秀吉の時から江戸時代の中期にかけて新旧3代の大仏が知られ、それらは文献記録によれば、6丈3尺(約19m)とされ、東大寺大仏の高さ(14.7m)を上回り、大仏としては日本一の高さを誇っていた。

・そのため江戸期には、3代目大仏が寛政10年(1798)に落雷で焼失するまでは、日本三大仏の一つに数えられていた。

また、宝永6年(1709)東大寺大仏殿が再興され、この時から方広寺大仏・大仏殿が落雷で焼失した寛政10年(1798)までの間、京都方広寺と奈良東大寺に、大仏と大仏殿が双立していた。宝永年中再興の東大寺大仏殿は、方広寺2代目大仏殿を手本として設計されたことから、現存の東大寺大仏殿の建築意匠は方広寺大仏殿のそれを引き継いだものと言っても過言ではない。

天保年中、尾張の有志が、旧大仏を縮小した肩より上のみの木造大仏と仮殿を造り、寄進する。

昭和48年(1973年)半身の木造大仏と仮殿が深夜の出火で焼失する。

・天保14年(1843)4代目大仏が、規模が縮小され再建さる。この4代目大仏は、昭和48年まで存続していたが、失火により焼失する。それ以降、方広寺から大仏は姿を消す。

2012/09/06撮影:

何れも鐘楼(明治期の再建)内部に展示。

方廣寺大仏殿風鐸か 方廣寺大仏殿銅製花立残欠 方廣寺大仏殿鉄輪 方廣寺大仏殿遺物:用途不明

2023/04/14撮影:

○於京都国立博物館西庭園

方広寺遺物:

方広寺大仏殿敷石:桃山期

博物館敷地西南隅出土礎石:京博敷地出土であるから方広寺礎石とも思われるが、別の古代寺院のものかも知れない。

方広寺大仏殿所用鉄輪:江戸初期(17世紀)、本鉄輪は江戸期に再建された時の建築部材と思われる。巨大な建築物をささえる太い柱は、こうした鉄輪が固定していた。大和東大寺大仏殿にこうした鉄輪の使用が見られる。

◎大仏殿は次の経過を辿り、消滅する。

◇建物の存続期間

初代 :慶長元年(1595) -

慶長8年(1603)(約8年間):大仏鋳造工事中の事故で焼失

2代目:慶長17年(1612 -

寛政10年(1798)(約186年間):落雷で焼失

3代目:天保14年(1843) -

昭和46年(1973)(約130年間):失火で焼失

大仏と同じく、天保年中造立の3代目大仏殿は規模が縮小され、仮堂という扱いである。造立された場所も従前の場所ではなく、現在の方広寺大黒天堂の東側の駐車場になっている場所である。

◇建物の平面規模

初代・2代目:間口(正面幅)南北45間(約88m)、奥行 東西27間(約55m)、柱92本

※ここでの「間」は柱間の数ではなく、長さの単位である。この寸法は考古学的知見からも正しいと見なされている。

発掘調査報告書に、2代目大仏殿再建時は、創建時の礎石をそのまま使用し、柱位置は同じであったとみられると報告されていることから、初代大仏殿も同様の平面規模であろうと考えられている。なお現存の東大寺大仏殿の平面規模は、間口(正面幅)約57.5m、奥行約50.5mである。

◎方広寺大仏についての概略

種類:毘盧遮那仏

形式:木製漆塗金張坐像(初代)、銅製金張坐像(2代目)、木製金張坐像(3代目)、木製胸像(4代目)

高さ:6丈3尺

約19m(初代~3代目)、4丈7尺 約14m(4代目)

大仏を16丈(48m)というのは立ち上がった時の丈(たけ)をいうのであって、座像である大仏の実寸ではない。

東大寺大仏は十六丈(実寸は14.7m)、雲居寺大仏は八丈(実寸は4丈とされる)、東福寺大仏は五丈(実寸は2丈5尺)と公称していた例がある。

大仏像の存続期間:

初代 :慶長元年(1595) -

慶長元年(1595)(約1年間):慶長伏見地震で損壊、完成前に鋳造工事中の事故で焼失 膝部分まで鋳造が完了していた。

2代目:慶長17年(1612) - 寛文2年(1662)(約50年間):寛文近江・若狭地震で損壊?[注釈 1]

3代目:寛文7年(1667) - 寛政10年(1798)(約131年間):落雷で焼失

4代目:天保14年(1843) -

昭和46年(1973)(約130年間):失火で焼失

つまり方広寺大仏が存在していた時間の方が、大仏が不在であった時間より、圧倒的に長いというのが事実である。

2023/11/03撮影:

創建時大仏殿遺構

大仏殿跡・創建位置1 大仏殿跡・創建位置2 大仏殿跡・創建位置3

200年発掘調査写真1:以下現地説明板 200年発掘調査写真2 200年発掘調査写真3

現方広寺

方広寺伽藍 方広寺本堂 方広寺大黒天堂1 方広寺大黒天堂2

方広寺鐘楼1 方広寺鐘楼2 方広寺梵鐘 方広寺梵鐘銘文 方広寺礎石か

大仏殿石塁1 大仏殿石塁2 大仏殿石塁3 大仏殿石塁4 大仏殿石塁5

大仏殿石塁6 大仏殿石塁7 大仏殿石塁8

2025/02/28撮影:

鐘銘文2:國家安康・君臣豊楽

方廣寺大仏殿鉄輪2 方廣寺大仏殿銅製花立残欠2

方廣寺鐘楼3 方廣寺本堂2 方廣寺本堂・大黒天堂

2025/04/03追加:

○Wikipedhia より

●豊臣秀吉による大仏建立

天正14年(1586)豊臣秀吉、松永久秀の焼き討ちにより焼損した東大寺大仏に代わる新たな大仏を、京都で造立することを発願する。

※室町期の京都には、身の丈8丈(実寸は4丈[約12m]とされる)の雲居寺大仏と、身の丈5丈(実寸は2丈5尺[16])の東福寺大仏が存在していた。

雲居寺大仏は将軍足利義教の造立(再建)であったが、応仁の乱で焼失する。

秀吉は当初、東山の東福寺南方にある遣迎院付近に大仏と大仏殿を造立する予定であったが、その後それの造立はいったん中止され、遣迎院の移転も途中で中止された(しかしながら、この影響で遣迎院は南北に分立される)。

天正16年(1588)建立場所を三十三間堂北側にあった浄土真宗・佛光寺派本山佛光寺の敷地に変更して再開する。

※佛光寺は秀吉の別荘「龍臥城」のあった現在地へ移転を命ぜられる。瀧尾神社も方広寺大仏殿造立のため、遷座させられたという。

秀吉は高野山木食応其を造営責任者に任ずる。

大仏殿は鴨川東岸の大和大路に西面して建てられ、五条大橋を六条坊門に移し京外への出口とするとともに大仏への参詣道とする。

文禄2年(1593)大仏傳は9月に上棟、文禄4年(1595)に竣工する。

大仏は、東大寺大仏を凌ぐ6丈3尺(約19m)の大きさであったという。

造営期間短縮のため、大仏は当初計画されていた銅造ではなく木造に変更され造立される。

初代大仏殿は南北45間(約88m)、東西27間(約55m)の規模であろうと考えられている。

これは大仏殿跡の発掘調査の結果、後述の秀頼再建の2代目大仏殿は創建時の礎石をそのまま使用しているとみられ柱位置は同じと思われること、「愚子見記」に再建大仏殿の規模について、上記寸法が記載されていることまどによる。

初代大仏殿に関する仕様は資料が少なく全貌の把握が困難であるが、大林組が広報誌「季刊大林」にて、各種文献史料・考古学的知見・建築学的知見から復原案を提示している(「秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築

方広寺大仏殿の復元」)。

なお秀吉は大仏殿造立にあたり、諸大名に大仏殿の建材に適した材木(巨木材)を提供するよう命ずる。この時日本国内の、木造大規模建築に適した建材(巨木)はほとんど伐採され尽されていて、そのため2代目方広寺大仏殿及び、3代目東大寺大仏殿造立の際には、建材不足に悩まされ、苦肉の策として、柱は寄木材が採用されることとなる。(柱を束ねる鉄輪は現存する)

●千僧供養0

なお、方広寺落慶は秀吉による千僧供養の発端となり、日蓮宗にとって深刻な分断の契機となる。

即ち、文禄4年(1595)9月25日秀吉は、方広寺境内に取り込まれてした妙法院の巨大な経堂で千僧供養を企画する。

それは京都およびその近郊(山城国)に拠点を有する八宗(天台宗・真言宗・律宗・禅宗・浄土宗・日蓮宗・時宗・浄土真宗)に対して、各宗派ごとに100名の僧で千僧供養に出仕するよう命ずる(よって出仕する僧は正確には千人ではなく800人であった)ものであった。

千僧供養は以後豊臣家滅亡まで、毎月行われる。

法華宗では、千僧供養の出仕を巡って、宗制の堅持の立場から出仕を容認できない不受不施派と容認する受不施派の対立が深刻化し、後の不受不施派弾圧の端緒の一つとなる。

●千僧供養

秀吉は妙法院を現在の地(方広寺の東側)へ移転させ、妙法院の境内に巨大な経堂を造立し、そこで千僧供養を取り行わせた。

大坂の陣の後は、妙法院が方広寺を管理することになるが、当時は妙法院が方広寺の一部に組み込まれていた。

妙法院には会場の経堂以外に仏殿も設けられ、各宗派の僧の出仕の控え室として利用させるため、各宗派ごとに一棟ずつそれが貸与された。

千僧供養の管理は妙法院が行うよう秀吉は命ずるが、現存の妙法院庫裏(国宝)は、千僧供養に出仕する多数の僧の食事を準備するための台所であったとされ、2022年にはそれに使用されたと思われるかまど跡が10基、発掘調査で検出される。

秀吉の千僧供養出仕の命令に対し八宗はそれに応ずるが各宗の内実は複雑であった。

真言宗は他宗とは歴史が違うとし、他宗との同席は嫌うも、秀吉の命には逆らえず、不承不承に出仕に同意する。

天台宗は山門と寺門という内部派閥があり、両者は武力抗争を繰り広げてきたが、千僧供養では両者は「天台宗」という一括りで出仕することになる。

日蓮宗においては、宗制に反すると出仕に反対する主張もあったが、出仕を拒否すれば寺が破却される懸念があることから、やむを得ず出仕することに決す。

唯一人妙覚寺の日奥上人のみ、それに反対し、妙覚寺を追われることとなる。

千僧供養は一同に全宗派が集まって法要が行われる形式ではなく、法要日一日を時間で区切り、時差式で各宗派が出仕する形式であった。

出仕の順番についても厳格に定められており、当初の文禄4年(1595年)の段階では、真言宗が一番手、天台宗が二番手、以下律宗・禅宗・日蓮宗・浄土宗・時宗・浄土真宗の順であった。

千僧供養の出仕の順を巡っては、各宗の面子があり、様々なトラブルが発生したという。

慶長5年(1600)には、宗派間のトラブル回避のためか、千僧供養は、月ごとに各宗派が持ち回りで法要を行う形式に改められる。

千僧供養は、大坂の陣で豊臣氏が滅亡し、消滅する。

※千僧供養については「備前法華の系譜」で多出する。「大坂城の対論」、「千僧供養」などのワードで検索を請う。

※妙法院については、項目として下に掲載。

●慶長伏見地震による初代大仏の損壊

文禄5年閏7月13日(1596年9月5日)に起きた慶長伏見地震により、開眼前の初代大仏は損壊する(「義演准后日記」では旧暦8月18日に開眼供養の予定だったという)。

なお損壊した大仏とは対照的に、初代大仏殿は地震による損壊を免れる。

秀吉は、損壊した大仏に代わり、新たに信濃善光寺如来(善光寺式阿弥陀三尊)を移座して本尊に迎え、落慶法要を行うことを企図する。

当時善光寺如来は武田信玄によって甲斐善光寺に移され、武田氏滅亡により織田信長によって外部に持ち出されるが、本能寺の変で織田氏が衰亡すると、徳川家康によって甲斐善光寺に返還されていた。

慶長2年(1597)木食応其の尽力により、善光寺如来が京に到着し、大仏殿に遷座された。善光寺如来は、大仏を取り壊した台座の上に宝塔(厨子か)が造られ、そこに安置されたという。

秀吉は翌慶長3年(1598)没する。

これは善光寺如来の祟りという風説が京都民衆の間で広まりで、同年善光寺如来は信濃国の善光寺(№714)へ戻されることになる。秀吉の死は外部に伏せられ、秀吉死後の8月22日には本尊の無い大仏殿で、大仏殿の完成を祝う大仏堂供養が行われる。

秀吉は、東大寺の手向山八幡宮に倣って、方広寺の鎮守社として八幡社を創立し、自身を八幡神として祀るよう遺言したとう。

慶長4年(1599)4月16日に、朝廷から死去した秀吉に豊国乃大明神(とよくにのだいみょうじん)の神号が下賜される。

●2代目大仏の再建及び方広寺鐘銘事件(京都大仏鐘銘事件)

慶長12年(1607)豊臣秀頼により、豊臣家家臣の片桐且元を奉行として、損壊した銅製大仏および大仏殿の再建が企図され、大仏再造・大仏殿再建工事が開始される。詳細な資料はないが、まず大仏の鋳造がなされたようである。

大仏殿の再建工事については、慶長15年(1610)に開始され、同年、義演を導師として地鎮祭が行われる。

また工事の棟梁については「番匠大和守(中井正清)

前将軍御大工なり、ことごとくみなこの大工がままなり」とあり、大仏殿再建工事は中井正清が全てを取り仕切ることになっていたという。これは徳川家康が派遣したものである。

慶長17年には大仏殿が竣工したと考えられる。

慶長19年(1614)方広寺鐘銘事件の原因となる梵鐘の鋳造が行われ。この梵鐘が製作される以前の方広寺には、梵鐘はなかったのである。

次ぎに、落慶供養の段取りを進めることになる。段取りは片桐且元が進め、武家間では京都所司代の板倉勝重や、徳川家康との協議がなされる。

しかし落慶供養は武家側だけで決定できるものではなく、朝廷や公家・寺社勢力との協議も必要であった。

方広寺の寺号の問題、天台・真言の確執、武家と公家とのトラブルなどの詳細は本「Wikipedia」に詳述されているので参照を請う。

しかしながら、様々な思惑・要因が絡み、方広寺再建落慶供養は、結局延期・御破算となる。

勿論、これについては、通説では鐘銘事件の発生と大檀越の豊臣氏の滅亡が、その大きな要因とされている。

大坂の陣の後豊臣家は滅亡するも、方広寺は残される。

但し妙法院との立場は逆転し、方広寺境内に組み込まれていた三十三間堂共々、妙法院の管理下に置かれる。

元和元年(1615)妙法院門主・常胤法親王が方広寺住職を兼務する。三十三間堂については、現代に至るまで妙法院の所属(飛び地)となる。

なお「国家安康」の鐘について、方広寺大仏殿は四方を回廊に囲まれていたが、鐘楼は南側の回廊外(現在の京都国立博物館の噴水の近辺)にあった。

明治維新の政策で、方広寺境内は上地され、没収地にあった鐘楼は取り壊され、梵鐘は残った方広寺境内に移され、地面に置かれる。

明治17年方広寺鐘楼が再建され、今日状態になる。

さて、2代目大仏であるが、大坂の陣の後、しばらく2代目の大仏は何事もなく平穏に存立し続けていたが、寛文2年(1662)寛文近江・若狭地震が発生し、京都全域に大きな被害をもたらす。この地震で2代目大仏が損壊したとするのが通説である。

2代目大仏から3代目大仏への建て替えの経緯については、何があったのかの記録史料が非常に混乱、錯綜しており、不明確な点が多い。

しかし、いずれにしろ、地震による損壊の経緯や損壊の程度については諸説あるものの、2代目大仏は取り壊されることになる。

●寛文年中の再建から寛政10年(1798)の焼失まで(3代目大仏・2代目大仏殿)

損壊した2代目大仏にかわり、新しく3代目大仏が造立されることになる。

「京都御役所向大概覚書」によれば、3代目大仏造立の工事は寛文4年(1664)正月から開始され、新しい木造の3代目大仏は寛文7年(1667)に落慶する。

大仏再建時に、地震で損壊を免れた2代目大仏殿の補修工事も行われたということである、つまり大仏は造替されたが、大仏殿は従前のものを補修し存続されたということになる。

なお、戦国期に兵火で損壊していた東大寺大仏も江戸時代中期に再建が行われる。

貞享元年(1685)公慶は江戸幕府から勧進の許可を得て、東大寺大仏再興に尽力し、元禄5年(1692)大仏の開眼供養の運びとなり、宝永7年(1709)東大寺3代目大仏殿(現存)が落慶する。

ところで、この3代目東大寺大仏殿は従前の東大寺大仏殿とは外観が大きく異なる点が多い(観相窓の採用、観相窓上部の唐破風の設置など)。

方広寺2代目大仏殿の設計図は今日現存するが、それと現存する3代目東大寺大仏殿を見比べると、間口(建物の横幅)が減じられていること以外はほぼ建物の外観が瓜二つであることが分かる。つまり、現存する東大寺大仏殿は方広寺2代目大仏殿を参考に建立されたものと分かる。

さて、2代目大仏殿は、天明8年(1788)の「天明の大火」では焼失を免れるも、寛政10年(1798)大仏殿に落雷があり、それにより火災が発生し、翌日まで燃え続け、2代目大仏殿と3代目大仏は灰燼に帰す。

この時、仁王門・回廊も類焼する。ただ「国家安康」の梵鐘や、方広寺境内に組み込まれていた三十三間堂は類焼を免れる。

|

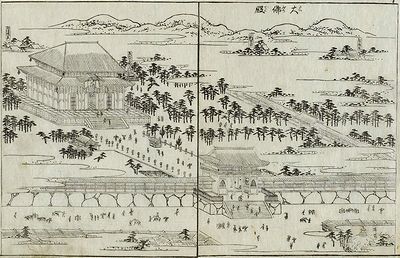

2025/04/03追加: ○都名所圖會:安永九年(1780)刊行 より 安永九年(1780)刊行であるから、寛政10年の大仏殿焼失前の姿と推測される。 都名所圖會:左図拡大図 ○東山名勝図会巻之四 より 「花洛名勝図会 東山之部」(東山名勝圖會)は元治元年(1864)年に刊行、挿絵は暁鐘成、四方義休、楳川重寛三名が描く。 大仏殿の焼失した寛政10年以降の出版であるが、上記「都名所圖會」の絵師が描いたものと推測される。 左上に「寛政年中回禄の後唯礎石のみ存するといへども・・・旧図の儘を挙るなり」とある。 東山名勝図会・大仏 |

○円山応挙作「五条橋大仏殿眺望図」

神戸市立博物館蔵、円山応挙は寛政7年(1795)没であるから、この絵は焼失前に描かれたものである。

五条橋大仏殿眺望図:紙本著色、24.4×36.9cm

※大佛正面には耳塚(鼻塚)が描かれている。

※般塚については下に掲載(「大佛正面耳塚」の項)

●寛政10年(1798)の焼失から天保年中まで(この間大仏・大仏殿なし)

文化元年(1804)現在の方広寺本尊である、往時の大仏の1/10サイズの模像とされる盧舎那仏坐像(座高約2m)の開眼供養が行われる。

但し、この仏像の調査がなされたことはなく、何時の造立なのかは不明のままである。(本当に模像なのかは不明)

開眼供養と時同じくして仮本堂も落慶し、そこに上記の盧舎那仏坐像が安置される。しかし、この時の仮本堂は現存せず。

●天保年中の再建から1973年(昭和48年)の焼失まで(4代目大仏・3代目大仏殿)

江戸後期には方広寺大仏再建の機運が高まる。

妙法院は大仏・大仏殿の再建を企図し、宝物の開帳を行い資金集めを行うなどするものの、巨大建造物を再建するだけの充分な資金が集まらず、往時と同様の規模のものの再建は成就せず。

天保14年(1843)こうした事態を憂いた尾張の商人を中心とする有志が、上半身のみの木造の仮大仏像(4代目大仏)を造り、寄進、この年落慶する。

4代目大仏の造立と時を同じくして、4代目大仏を安置する仮大仏殿(3代目大仏殿)も造立される。

勿論、この大仏・大仏殿は、将来大仏・大仏殿を再建するまでの仮のものという位置づけであり、そのため造立された場所も従前の場所ではなく、現在の方広寺大黒天堂の東側の駐車場になっている場所に造立される。

2025/04/03追加:

○東山名勝図会巻之一 より

東山名勝図会・東山全圖:文久2年(1862)の方広寺境内の絵図である。

向かって左のページの中央やや下の左寄りに描かれるのが方広寺大仏境内である。

大和大路に面して「耳塚」があり、その東が仁王門址であり、その門を入り左手にある重層の建物が3代目大仏殿である。

さらに、その奥に2代目大仏殿の基壇と3代目大仏の台座が描かれ、幕末頃にはまだ再建を見越し、大仏殿基壇・大仏台座は

残されていたようである。

なお、大仏殿基壇前に一宇があり、この堂宇が現在の方広寺本尊である往時の大仏の1/10サイズの模像とされる

盧舎那仏坐像を安置していた堂であろう。但しこの堂は今は現存しない。

また、境内南にある長大な建物は蓮華王院本堂(三十三間堂)である。

明治3年、明治維新・新政府の政策により、方広寺境内の大部分は上地され、現在の敷地規模となる。

「国家安康」の梵鐘を架すする鐘楼は取り壊され(後に再建)、方広寺西門は東寺へ移築される。

上地された土地に、妙法院院家日厳院もあったが、廃寺となり、日厳院客殿であった建物は方広寺へ移設される。

現在の方広寺本堂は、かつての日厳院客殿といい、移築にあたり、1/10の盧舎那仏座像(現在の方広寺本尊)が当該建物に安置(移座)されることになり、建物の改造がなされる。

2代目大仏殿の基壇と3代目大仏の台座については、寛政10年(1798)の大仏焼失後も、将来の再建に備え、明治初頭まで残されていたようである。

しかし、基壇などに使われていた花崗岩の石材の多くは、明治6年に京都市の内外に築造された6基の石造アーチ橋(堀川第一橋など)の建材として転用されたと伝えられる。石材を剥がされたのち、土地の整地も行われたとされ、これにより往時の基壇と台座は完全に消失した。なお上地された方広寺旧境内には、歴代天皇や皇族の位牌等を安置する恭明宮(数年で廃絶)や、豊国神社の社殿が建てられる。

経緯は明らかでないが、明治期に方広寺は妙法院の管理下から脱し、独立したという。

昭和48年、天保造立の4代目大仏・3代目大仏殿が深夜の失火によって焼失する。京都市消防局は見分では「練炭火鉢」の不始末であったという。

そして、現状は以下のとおりである。

方広寺の遺物として、

本堂には往時の大仏の1/10の大きさで造られたと伝わる盧舎那仏坐像が安置され、「国家安康」の鐘が吊られた鐘楼と諸大名の銘が刻まれた石塁が残る。

さらに遺物として、

銅製風鐸・銅製舌各1点、鉄製金輪4点、大仏の遺物である銅製蓮肉片・銅製蓮弁・鉄製光背金具各1点が残る。

風鐸と舌には銘文があり、「国家安康」の鐘を製作した三条釜座の鋳物師名越三昌らによって、慶長17年(1612)に製作されたことが分かる。

なお、柱の金輪は京都国立博物館の庭園にも展示されている。

また、大仏殿の台座があったと考えられる場所は、200年の発掘調査の後、大仏殿跡緑地として整備されている。

2025/04/03追加:

梵鐘が直置されているので、明治初頭から明治16年の間の撮影と思われる。

明治維新の上地で、没収地にあった鐘楼は取り壊され、梵鐘は残った方広寺境内に移され、地面に置かれる。

明治17年方広寺鐘楼が再建される。

明治初頭大仏殿・梵鐘: (ロサンゼルス・カウンティ美術館所蔵

大仏殿の入り口に頭部のみの仁王像がある(これも昭和48年焼失)。

2025/04/03追加:

戦前の大仏像:方広寺戦前発行の絵葉書という。(出所は不詳)

2013/08/30追加:

○大仏殿方広寺絵葉書:8枚組、大仏殿方広寺発行、年代不詳:s_minaga蔵 より

|

昭和48年焼失大仏:左図拡大図 | |

|

昭和48年焼失大仏殿:左図拡大図 |

2025/04/03追加:

○上図と同じく、大仏殿方広寺絵葉書:8枚組、大仏殿方広寺発行、年代不詳:s_minaga蔵 より

現・方広寺本尊:現在の方広寺本尊盧舎那仏座像。往時の大仏の1/10の大きさの模像という。

大黒天堂本尊大黒天像

2025/04/25追加:

○「新撰京都名所圖会 1巻」竹村俊則、白川書院、昭和33年 より

昭和33年以前の豊国社・方廣寺(大佛)の景観であり、昭和48年に焼失した大佛(大佛殿)が描かれ、貴重である。

新撰京都名所圖会・大仏殿

■京都大仏殿絵図

出典:国立博物館所蔵品統合検索システム(https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/P-2326?locale=ja) より

◎京都大佛殿繪圖:

![]()

●京都大仏殿絵図:上図拡大図

江戸後期、巻子、着色、箱、法量:35.1×575.7cm、東京国立博物館蔵

表題は巻子に「京都大佛殿繪圖」とある。

DL出来た範囲では、三十三間堂正面立面図、三十三間堂側面断面図、鐘楼堂立面図(切妻面)、南側廻廊外側之図、北側廻廊内側之図、大佛殿桁行立断面図、大佛殿正面立断面図、仁王門正面立面図、仁王門側面立面図、釈迦如来座像が描かれる。

■京都大佛殿御圖

○龍谷大学図書館データベース より

京都方広寺蔵版。

方広寺の大仏は、文禄4年(1595)、豊臣秀吉により創建。慶長元年(1596)、地震のために倒壊し、それを慶長17年(1612)、秀頼が再建する。

寛政10年(1798)、雷火のため焼失。その後天保年間に再建されたが、昭和48年(1973)に火災のために焼失する。

向かって左から大仏殿、秀吉墳塔、仁王門、回廊、鐘楼(退転)、崩門(現教王護国寺南大門)、三十三間堂が描かれる。

京都大佛殿御圖

■大林組方広寺大仏殿の復元

○「大林組方広寺大仏殿の復元」 より

※正式のタイトル:

「秀吉が京都に建立した世界最大の木造建築

方広寺大仏殿の復元

復元:大林組プロジェクトチーム

監修:黒田龍二(神戸大学大学院工学研究科教授)」(季刊大林No.57「秀吉の普請」2016 所収)

内容の概要は次のとおり

◇全体像の把握

大仏殿の規模、大仏台座と大仏の高さ、大仏殿の高さ、屋根の形状、柱の径・長さ、大虹梁と貫、小屋組と柱、柱間装置・彩色、仁王門・回廊などの伽藍 を考察、正面及び側面の立面圖・断面圖の作図

◇構造解析モデル

構造解析モデルの制作、固有周期の妥当性の確認、地震応答解析(慶長伏見地震)を実施。

◇施工方法の検討

大仏の造立時期、築山の考察、足場柱穴列・基壇造成の考察

以上のついて、詳細な研究がなされ、報告される。

詳細については、「大林組方広寺大仏殿の復元」 の参照を請う。

|

大仏殿正面復元図:左図拡大図 大仏殿内部復元図 大仏殿配置図 大仏殿平面図 大仏殿正面立面図:季刊大林No.57「秀吉の普請」より 大仏殿正面断面図:季刊大林No.57「秀吉の普請」より |

■2000年大仏殿の調査

○リーフレット京都 №151(2001年8月)「京の大仏さん-方広寺大仏殿跡の調査-」京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館発掘ニュース47 より

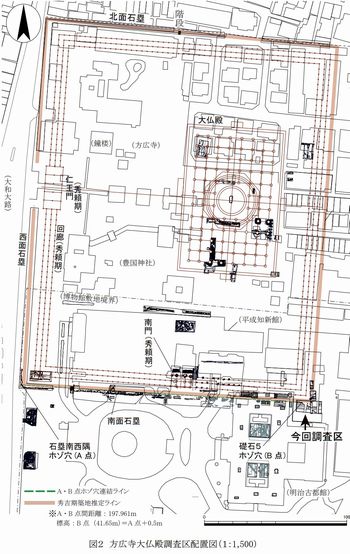

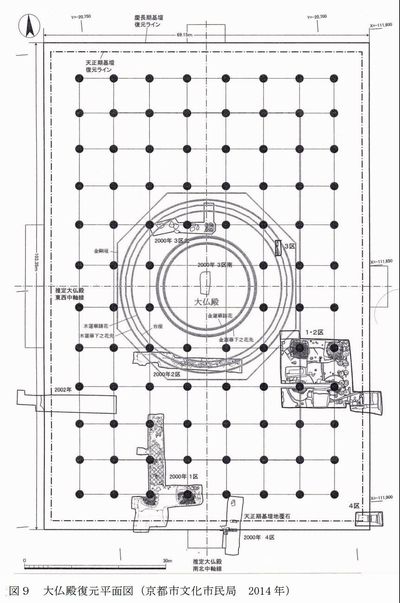

2000年夏、豊国神社の東隣で、大仏殿跡の調査を行う。

調査地は、現在でも周囲より一段高く、この方形の高まりが大仏殿基壇に相当すると考えられていた。

調査の結果、大仏殿の遺構を大変良好な状態で検出することができた。

化粧石のない部分は、柱のあった場所で、礎石は残存してはいなかったが径4mもの大きな穴を掘り、根石などが詰められていた。

基壇の南端を示す地覆石や、南中央にあった階段跡も検出する。

階段の踏み石は抜き取られていたが、階段脇の石と地覆石はそのままの状態で残っていたため、基壇の高さは約11.8mであったことが判明する。

さらに、大仏の台座も確認する。台座は、外周に自然石を並べ、その内側に拳大の礫と土を盛って高まりをつくる構造であった。

文献史料に、台座は径十八間(約34m)の八角形と記録されていることから、検出したのは、その南端の一辺であることも判明する。

た。また、台座付近で磚が多く出土する。

以上のような調査の結果で得た柱の間隔、基壇や階段の位置などから、基壇の位置や大仏殿の規模、92本あった柱の位置の確定をなす。

文献史料や絵画史料を参考にすると、大仏殿の規模は、南北四十五間二尺七寸(約88m)・東西二十七間六尺三寸(約54m)・高さ二十五間

(約49m)で、ここに高さ六丈三尺(約19m)の大仏が安置されていたとおいうことになる。

なお、大仏殿跡の遺構は地下に保存され、調査地点は緑地公園となる。

方広寺伽藍復元図と調査区概要図 基壇四半敷・礎石据付跡、南面階段・基壇地覆石、大仏台座石組

■2020年方広寺跡発掘調査

○「方広寺跡発掘調査広報発表資料」京都市埋蔵文化財研究所、2021/02/10 より

今回の発掘調査は京都国立博物館構内の15次調査である。

調査区は「調査位置図」「方広寺大仏殿調査区配置図」に示すとおりである。

調査の成果は次のとおり。

・礎石4、5を発掘:東西に並ぶ2基の礎石で花崗岩である。

礎石4の大きさは55×50×17cm以上で14×7cmの枘穴、礎石5は95×50×40cmで11×6cmの枘穴を穿つ。枘穴間は3.3m(11尺)である。

この礎石は形状・矢穴の特徴・検出位置などから秀吉期の大仏殿南築地塀の寄柱の礎石と見られる。

・柱列1:築地塀建設時の足場穴の可能性がある。

・溝24

・溝7

|

図1・調査位置図:大仏殿伽藍概要がよくわかる。 図2・方広寺大仏殿調査区配置図:左図拡大図 大仏殿伽藍概要及び発掘調査概要がよくわかる。 図3・調査区平面図 15次調査成果写真 |

■東山大佛の遺跡を巡る

○『第330回京都市考古資料館文化財講座 現地講座「東山大仏(方広寺)の遺跡をめぐる」』2022/10/29 より

◆崩門(蓮華王院西門)跡

○「法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡」京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告、2023.5 より

七条通と大和大路通の交差点には、方広寺の西門「崩門」が存在していた。

都名所圖會・蓮華王院:本図は下が西であるが、下方に南北に通ずるのが大和大路であり、

大和大路に接する所にあるのが崩門(大仏殿西門)である。

崩門に西から突き当たるのが七条通である。

また、参考までに、本図の左端の鐘楼は大仏殿鐘楼(明治維新で取り壊される)である。

さらに、妙法院門跡に関して次の記事がある。

『中御門家文書』に含まれる図には、明治3年(1870)に恭明宮の用地として公収される以前の景観が記録されている。

これによれば大仏殿院の南面回廊の南側、南門から南へ延びる道よりも東側は、

妙法院の院家である日厳院と宝生院(日厳院寺中)が所在していたことがわかる。

明治に入って廃寺となった日厳院の方丈は、方広寺の方丈として移築される。

現在の大和大路と七条通りの交わる所には江戸期・明治初頭には「崩門」があり、その東は崩門通という道があった。

しかし、崩門通は上知令によって官有地となり、方広寺を管理していた妙法院の所有として崩門だけが残されていた。

明治20年代前半に測量された仮製図(「伏見」)には、崩門・崩門通が表現されている(図7)。

図7:明治20年仮製図

崩門は、九頭竜門が転訛したと伝えられ、棟札によれば慶長六年(1601)に再興された建造物であり、

三十三間堂(蓮華王院)の「南大門【重文】」とあわせて、方広寺の寺域を画す桃山時代の建築である。

妙法院は、この門を献納しようと博物館へ願い出たが実現せず、結果的には東寺へ譲渡され、南大門【重文】として移築される。

東寺の南大門は、明治元年(1868)に火災に罹り全焼し、再建されていなかったのである。

崩門の移築工事は、明治28年(1895)3月に着手される。

これによって、崩門通には七条通が延伸され、智積院まで通じ、現在の景観となる。

明治末年から計画された京都市の都市基盤整備事業によって、併用軌道として京都市電の東山線・七条線が敷設され

〔大正元年(1912)開業〕、これに伴って路面も拡幅される。

さて、

本題であるが、次の図面及び写真で、大仏殿平面復元、遺物の残存状況などに関する発掘成果が良くわかる。

|

秀吉期大仏殿正面図 秀吉期大仏殿断面図 大仏殿復元平面図:左図拡大図 大仏殿石敷跡並びに台座跡 大仏殿礎石跡(礎石抜取) |

2025/11/09追加:

○京都国立博物館設置の「国指定史跡 方広寺の遺構」説明板 より

◆方広寺京都国立博物館内遺構(国指定史跡)

京都国立博物館は方広寺境内の南側であった場所に建てられている。

平成知新館の設計に当たって、その入口は、蓮華王院(三十三間堂)の南大門の中心を通る南北軸と、明治古都館とその正門を結ぶ東西軸とが直交する地点に設置されることなる。

平成知新館の工事に先立ち発掘調査が行われ、この新しい入口の地下約1mの深さから、方広寺南之門跡や廻廊跡の柱の根石が検出される。

また、方広寺の南辺を区切る長い石塁(石垣)の下部石積も発掘される。

平成知新館の建設にあたっては、地下遺構は埋め戻し、廻廊の柱の根石の位置は金属製の円環にその位置を正確に地上に示し、南辺の石列は「水盤」の前に石列を築き、その前のおよその位置を示している。

2024/11/09撮影:

方広寺境内と京博配置図 方広寺廻廊・南之門・南辺石垣

平成知新館前水盤:水柱の向かって左に方広寺南辺石垣(復元)がある。

○GoogleMap より

方広寺南辺石垣(復元)

■大佛正面耳塚(鼻塚)

○「現地説明板」 より

この塚は、国内を統一した豊臣秀吉はさらに大陸に野望を抱き、朝鮮半島に攻め入った文禄・慶長の役(1592~1598)に係る遺跡である。

秀吉輩下の武将は、古来一般の戦功のしるしである首級の代わりに、朝鮮軍民男女の鼻や耳をそぎ、塩漬にして日本へ持ち帰った。

それらは秀吉の命によりこの地に埋められ、供養の儀がもたれたという。これが伝えられる「耳塚(鼻塚)」のはじまりである。

「耳塚(鼻塚)」は、史跡「御土居」などとともに京都に現存する豊臣秀吉の遺構の一つであり、塚の上に立つ五輪の石塔は、その形状がすでに寛永2年(1643)の古絵図(注)にみとめられ、塚の築成から程ないころの創建と思われる。

(注)寛永2年の古絵図:

上記の寛永2年の古絵図に行きつくことが出来ないので、いくつかの代替できる古絵図を示す。

(1)「平安城東西南北町并之圖 寛永初年版」

清光山西巖寺蔵、国書データベース:https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100355512/2?ln=ja より転載

「学繡斎珍蔵印」あり(伝来)、「寛永初年所造刻」とあり。

平安城東西南北町并之圖 寛永初年版:全図、寛永元年は1624年

平安城東西南北町并之圖 寛永初年版:大佛・耳塚部分図、

図の中央右に大佛と大佛の西に「みみづか」とあり、五輪塔が描かれる。寛永初年には既に五輪塔は建立されていたと思われる。

但し、東本願寺下屋敷が描かれているのはよく分からない。

よく分からないというのは、次の経緯の詳細が分からないからである。、

慶長7年(1602)徳川家康、後陽成天皇の勅許を得て、隠居中の教如に対し、烏丸七条(東本願寺)に寺地を寄進する。

寛永18年(1641年)徳川家光から東本願寺(宣如)に下屋敷が寄進される。

承応2年(1653年)下屋敷は石川丈山によって書院式の回遊庭園(枳殻邸・渉成園)として作庭される。

(2)「新板平安城東西南北町并洛外圖」

京大図書館:https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00020080 より転載

周囲切断、掛軸の形に表装のため原寸不明, 現寸法132×85cm

刊記に製作意図あり、「此圖世に四板ありといへとも御公家衆名所無之一ニ三何を以公家屋敷不残令書付者也 洛外之名所旧跡方角或ハ山川道筋相違有之□此度粉骨をつくし其所々を考あらためて令開板者也」とあり

刊記::「承應三年甲子五月吉日 板元 北山 修学寺村 無庵」 承應三年は1654年

京都所司代「板倉周防守」、淀城主「永井信濃守」、伏見奉行「水野石見」

裏面に書入、「平安承應古図 明治三十四年[ニ]而二百五十年二成」

新板平安城東西南北町并洛外圖 承應三年版:全図

新板平安城東西南北町并洛外圖 承應三年版:大佛・耳塚部分図

当然、江戸初期にも大佛・耳塚が描かれる。

(3)「平安城東西南北町并之圖」

京大図書館:https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00020079 より転載

周囲切断, 掛軸の形に表装のため原寸不明、現寸法106×57cm

「當京ノ條通厨子小路町名付如此新板開者也」

「板倉周防殿下屋敷」あり、東本願寺枳殻邸なし、元和6年(1620)から承応元年(1652)の間の版

※本絵図は<「日本の古地図④ 京都」矢守一彦・大塚隆、講談社、昭和51年>に掲載される。

その掲載された絵図は次のように解説される。

本図には慶安5年(1652)の刊年と版元(山本五兵衛)とあり、これははじめて刊年と版元が書かれた「平安城東西南北町并之圖」である。

平安城東西南北町并之圖 慶安5年版:全図

本図も江戸初期の絵図であり、当然、大佛・耳塚が描かれる。

平安城東西南北町并之圖 慶安5年版:大佛・耳塚部分図

(5)「京大會圖」

「日本の古地図④ 京都」矢守一彦・大塚隆、講談社、昭和51年 より転載

本図は貞享3年(4686)初版、掲載図は元禄4年(1691)版である。

出版元は林吉永で、寛文年中から文化年中まで、地図専業を続ける。

京都の市街図の転帰となった記念碑的な絵図である。縦長の軸装形から正方形に近い大型となり、墨一色から丹緑に手彩色され明るくなる。

また公武の知行、寺社縁起・所領高、名所旧跡を余白に書き込み案内記を兼ねるものとなった意味でも画期的であった。

京大會図 元禄4年版:大佛・耳塚部分図

図の中央にまだ健在な大仏殿及びその西に耳塚が描かれる。

(4)「改正京町繪圖細見大成:洛中洛外町々小名:全」

国際日本文化研究センター:https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/zoomify/mapview.php?m=001449503_o より転載

国際日本文化研究センター蔵、天保2年(1831)制作、大きさ:178×143cm

作成主体又は絵師:池田東籬亭(考正)、中邑有楽齋(画)、井上治兵衞(彫)、版本者:文叢堂(京都)

改正京町繪圖細見大成:洛中洛外町々小名:全 天保2年版:全図

改正京町繪圖細見大成:洛中洛外町々小名:全 天保2年版:部分図、但し、上が東となるように図は回転させて表示する。

図の中央付近に大佛殿基壇、正面に耳塚が描かれる。

「大佛方廣寺天正十六年秀吉公立寛政十年七月焼亡」とあるように、大佛殿は失われている。

※本絵図は<「日本の古地図④ 京都」矢守一彦・大塚隆、講談社、昭和51年>の「特別付録」として、複製印刷された絵図ではあるが、本絵図が付随している。

こちらは「天保二年彫刻/慶應四年再刻/書肆 文叢堂 竹原好兵衛版」とある。

なお

○円山応挙作「五条橋大仏殿眺望図」

神戸市立博物館蔵、円山応挙は寛政7年(1795)没であるから、この絵は焼失前に描かれたものである。

五条橋大仏殿眺望図:紙本著色、24.4×36.9cm

※大佛正面には耳塚(鼻塚)が描かれている。

2025/02/28撮影:

大佛正面耳塚1 大佛正面耳塚2 大佛正面耳塚五輪塔

◆参考:妙法院門跡

天台宗、南叡山と号する。元々は比叡山の院坊と伝える。

鎌倉初期から近世末まで、門跡と称する地位にあり、青蓮院、三千院(梶井門跡)とともに「天台三門跡」と称する。

近世初頭法住寺殿跡地である現在地に移転する。

※元和元年(1615)に移転とも云うが、それより以前に移転していたことは確実であろう。

文禄4年(1595)豊臣秀吉の方広寺大仏殿が竣工、この年以降、秀吉は亡父母や先祖の菩提を弔うため、「千僧供養」を「大仏経堂」で行う。この「大仏経堂」は妙法院に所属し、千僧供養に出仕する千人もの僧の食事を準備した台所が、現存する妙法院庫裏という。

庫裏自体の正確な建立年代は不明であるが、秀吉の千僧供養に妙法院が関与していたことは当時の日記や文書から明らかであり、妙法院は遅くとも文禄4年(1595)には現在地へ移転していたのであろう。

→文禄4年から始まる豊臣秀吉の千僧供養の意味については「備前法華の系譜」>【豊臣秀吉千僧供養】などを参照

→千僧供養については上記の大佛殿>千僧供養の項も参照

ちなみに、現在地にはもともと文禄4年(1595)豊臣秀吉の信任厚い天台僧道澄が開基した照高院があったという。

→照高院については、上鴨神宮寺>◆上賀茂神宮寺本堂遺構【北白川乗願院本堂】>照高院 を参照。

近世の妙法院は、方広寺、蓮華王院(三十三間堂)、新日吉社を兼帯する天台宗の巨刹であった。

妙法院門主が方広寺住職を兼務するようになったのは元和元年(1615年)からである。

これは大坂の役で豊臣宗家が江戸幕府に滅ぼされたことを受けての沙汰である。

戦後幕府によって進められた豊国神社破却の流れのなかで、当時の妙法院門主であった常胤は積極的に幕府に協力、豊国神社に保管された秀吉の遺品や神宮寺(豊国神社別当神龍院梵舜の役宅)を横領することに成功している。

近世の妙彫院領は近郊の6村1,604石余を有する。<幕末頃>

現在の妙法院伽藍は次のとおり。

西側東大路通りに面して唐門と通用門を構える。正面に玄関、向かって左に庫裏、右に宸殿が建ち、東側の境内奥には大書院、白書院、護摩堂、聖天堂などが渡り廊下で繋がれた堂宇が建つ。本堂(普賢堂)は境内東南隅に建つ。

・庫裏(国宝):

桃山期の建築。この庫裏は「千僧供養」を行った際の台所として使用されたと伝える。入母屋造・本瓦葺き、11間12間、屋上に煙出を造る、入口には唐破風屋根を設置。

・大書院及び玄関(重文):

元和5年(1619)中宮東福門院(徳川秀忠女)入内の際に建築された女御御所の建物を移築したものと伝える。

2020/01/31撮影:

妙法院庫裡1 妙法院庫裡2 妙法院庫裡3 妙法院庫裡4 妙法院庫裡5 妙法院庫裡6

妙法院大玄関1 妙法院大玄関2 妙法院大玄関3 妙法院大玄関4・南部分

妙法院本堂

妙法院寝殿1 妙法院寝殿2 妙法院寝殿3 妙法院寝殿4 妙法院本坊

2023/11/03撮影:

妙法院庫裡:

2023年11月妙法院庫裡の半解体修理現場が公開される。

妙法院庫裡は豊臣秀吉の建立で、その庫裡で16世紀末から17世紀初め頃と推定される「竈跡」10基が発見される。

発掘調査をした約130平方mの区画から、江戸後期以前の竈跡計23基が出土、そのうちの10基については、16世紀末から17世紀初め頃のものと判明したという。

京都府教ではこの竈は、時代が重なること出土土器などから、秀吉が始めた「千僧供養会」で使われてきた竈跡である可能性が高いと判断する。

庫裏は、東西21・8m、南北23・7mの入母屋造、屋根本瓦葺き。頂部と北面には煙出を設ける。西を正面とし、正面には唐破風造の玄関を付設。

桃山期の建立と推定され、寺の伝承では、文禄4年(1595)秀吉が始めた「千僧供養會」の際の食事を準備した台所がこの庫裡だと言われ、その蓋然性が高くなったと評価される。

因みに、千僧供養は慶長19年(1614)豊臣氏滅亡の前年まで、ほぼ毎月行われたという。

○パンフレット「京都 保存修理の現場から」京都府教育委員会、2023 より

◇妙法院庫裡

庫裡は桃山期の建築で【国宝】、他に大書院【重文】玄関【重文】がある。

妙法院庫裡平面図 庫裡・小屋組立の状況 庫裡・野垂木取付の状況 庫裡・野地板取付の状況

○ルーフレット「国宝 妙法院庫裡 保存修理」 より

庫裡平面図・断面図 庫裡解体・補修・組立

2023/11/03撮影:

○現地説明板 より

妙法院庫裡平面図:寛政元年(1789)作成、この画図には現状にない竈が描かれ、現状の竈は大正期のもので、それ以前の状態を調査する為、発掘調査を行う。

妙法院庫裡竈跡:複数の竈跡が出土する、最下層の竈跡は秀吉時代のものと考えられる。

妙法院庫裡旧礎石:現在の柱礎石の下からさらに古い礎石が出土する。

庫裡付設唐風屋根の状況:本瓦葺き 妙法院庫裡土居葺

○解体現場の撮影:

妙法院庫裡礎石1 妙法院庫裡礎石2 妙法院庫裡礎石3 妙法院庫裡礎石4

大工「一ノ橋五郎兵衛」墨書:写真では上部が切れているが「(文化七年)六月廿八日 大工/一ノ橋五郎兵衛/作」

大工「甚兵衛」墨書:「文化七年六月廿八日/大工/甚兵衛/作」

床下の柱と貫の結合1 床下の柱と貫の結合2

軒廻り小屋裏11 軒廻り小屋裏12 軒廻り小屋裏13 軒廻り小屋裏14 軒廻り小屋裏15

軒廻り小屋裏16 軒廻り小屋裏17 軒廻り小屋裏18 軒廻り小屋裏19 軒廻り小屋裏20

軒廻り小屋裏21 軒廻り小屋裏22 軒廻り小屋裏23 軒廻り小屋裏24 軒廻り小屋裏梁?

母屋小屋組1 母屋小屋組2 母屋小屋組3 母屋小屋組4 母屋小屋組5 母屋小屋組6

母屋小屋組柱根継1 母屋小屋組柱根継2 母屋小屋組梁材:切断部材 母屋小屋組梁再用材

母屋小屋組梁・亀裂有1 母屋小屋組梁・亀裂有2 母屋小屋組梁・亀裂有3 母屋小屋組梁・亀裂有4

妙法院庫裡懸魚・不詳

庫裡煙出・不詳1 庫裡煙出・不詳2 庫裡煙出・不詳3

庫裡破風板・不詳1 庫裡破風板・不詳2 懸魚・不詳

庫裡付設玄関1 庫裡付設玄関2 庫裡付設玄関3

庫裡本瓦葺 庫裡鬼瓦1 庫裡鬼瓦2:「大佛住人弥兵衛師」 庫裡鬼瓦3:「慶長九年拾月吉日」

庫裡平瓦1:「文化七牛年御修復 瓦師/井上重即兵衛」 庫裡平瓦2:「寛文十一年修覆」

伽藍

妙法院寝殿5 妙法院寝殿6 妙法院寝殿7 妙法院本堂2

妙法院大玄関5・南部分 妙法院大玄関6・南部分 妙法院大玄関7・南部分 妙法院大玄関8・南部分

以下は大玄関北切妻部分:庫裡解体現場から撮影(大玄関北切妻部分は庫裡に近接し、現場覆屋に取り込まれている・・・2020/01/31撮影:妙法院大玄関1の写真を参照)

妙法院大玄関9 妙法院大玄関10

2020/01/31撮影:妙法院大玄関・北切妻部分

2023/07/04作成:2025/12/27更新:ホームページ、日本の塔婆