|

◎本ページは「長谷川邸三重塔 変転の記録」吉田実、史迹と美術、70(3).2000.03 より

多くを得る。

兵庫長谷川邸三重塔が伊賀浄瑠璃寺三重塔を移築した開化寺塔であることを調査・報告したのは中西亨氏であった。

その後、表記論文「長谷川邸三重塔 変転の記録」で詳細がほぼ明らかとなる。

2024/05/23追加:

なお、「長谷川邸三重塔 変転の記録」の底本は「開化寺誌」北出楯夫、森田山開化寺、平成2年(1990) である。

※「開化寺誌」の表紙は「受贈図書」中にあり。

★伊賀浄瑠璃寺三重塔

伊賀浄瑠璃寺三重塔は元文4年(1739)に建立と伝える。

浄瑠璃寺は飛来山蔵坊と号し、真言宗であったという。

その浄瑠璃寺は正徳6年(1716)平井山長福寺が改号したものという。

その長福寺は平井天神宮(平井神社)の僧坊(別当)であったと云う。

薬師堂あり、本尊薬師彩色像は正保年中和州より来ると伝える。

浄瑠璃寺は慶応4年神仏分離の処置により、平井天神宮から分離、その後、還俗したのかあるいは他の事情があったのかは不明であるが、明治2年廃寺になったという。

当時、平井天神宮は浄瑠璃寺跡南方50mにあったという。

現平井神社は後述の水害後、東方約340mの微高地に移転再建され、現存する。

●浄瑠璃寺跡(現日蓮宗法運寺):

現在、廃寺となった浄瑠璃寺跡には日蓮宗妙啓山法運寺が建つ。(他から移転とされる。) → 伊賀の日蓮宗諸寺中

|

|

2000/05/13撮影:

法運寺本堂

2002/10/13撮影:

左の写真、向かって左が法運寺、墓地を挟み右は開化寺(三重塔がある)。

現在の法運寺の位置に浄瑠璃寺があったという。

法運寺全景:左図拡大図 |

●開化寺の草創

嘉永7年(1854)伊賀上野地震で地殻変動があり、当地(小田村)は水害に苦しめられるようになる。

明治3年の大水害では壊滅的打撃を受けたという。

被災した西小田原村森田山称念寺と東小田村疾追山福寿院は共に知恩院末であることもあって

明治8年合寺願いを出し、明治11年福寿院跡に仮本堂が成り、浄土宗森田山開化寺が開創されたと云う。

開化寺全容:下図拡大図

:2002/10/13撮影:

神仏分離で平井天神別当浄瑠璃寺は廃寺となるが、堂塔は破壊を免れると推定される。

伊賀上野の明治初頭の政治社会状況は不明であるが、天神宮の社地には仏教色の濃厚な堂塔がなく、またおそらく神社と一体化した寺院でもなかったと推定され、このことが、単に別当の廃止あるいは社僧の還俗(あったとすれば)という処置だけにとどまり、堂塔の破壊には至らなかった原因であろうと思われる。

廃寺の三重塔は移転した平井神社の境内に曳屋工法(解体して移転するのではなく)で移転を試みたが、難渋し、結局開化寺に収めることにしたとの「言い伝え」がある。

もっとも、明治初頭の社会状況では神社境内に仏塔などを移転できる状況ではなかったであろうし、また仮に移転を試みたとしても、

移転する距離が長く、もともと開化寺に移転もしくは開化寺が塔(門も引き取ったという記載もある)を引き取るということであったのが真相

ではないだろうかと思われる。

それゆえ浄瑠璃寺から開化寺への移転時期は合寺の成立から開化寺開創の間と考えるのが妥当と思われる。

2021/03/16追加:

●浄土宗法然上人伊賀聖跡巡り>第6番森田山開化寺に動画がアップされている。

その動画を要約したものが、本記事である。

開化寺概要:

開化寺は西小田村の称念寺と東小田村の福寿院が合寺して発足した新しい寺院である。

当寺のある小田町は、安政の大地震により地盤沈下し、以後、河川氾濫の水害に悩まされるようになる。

避水移村事業(明治5年・小田村が高台に移る)により西小田村の称念寺(慶長元年/1596開基)、東小田村の福寿院の二ヶ寺を合寺し、福寿院跡に開化寺(明治11年開基)が誕生した。寺名の由来は、明治文明開化からといわれる。

境内には、登録有形文化財(H25年12月登録)の三重塔、観音堂、山門がある。

開化寺三重塔:

三重塔は、日本最小といわれ、京都奥谷組の創始者、当寺檀家である奥谷熊ノ輔氏が最初に手がけた建築物という。

大正2年の建立、平成9年半解体修理。

もともと、三重塔は小田村の平井天神の別当浄瑠璃寺が廃寺となった際に移築されたがその後売却、大正2年に現在の三重塔が再建されるという。

塔は境内南西に、東面して建つ。木造、本瓦葺で、総高11m。

初重は繁垂木(平行垂木)で中備蟇股、山城八坂塔を模し、二重は扇垂木で同蓑束、攝津四天王寺を模し、三重は雲形造(板軒)であり、大和法隆寺を模す。

伊賀開化寺

伊賀開化寺三重塔11 伊賀開化寺三重塔12 伊賀開化寺三重塔13 伊賀開化寺三重塔14

開化寺三重塔初重 開化寺三重塔二重1 開化寺三重塔二重2 開化寺三重塔三重

開化寺初代塔模型:

本堂裏堂に初代三重塔模型を安置する。

木目込み人形師・筒井景春作。

初代塔が売却となり、景春は初代塔をスケッチし、30年に渡り模型を作成する。しかし、模型は8割ほどできて、景春の死により未完となる。

その後、未完の模型は未完部分が補充され、完形となる。

塔身の黒い部分は欅材であり、景春の作である。屋根など白い部分は檜材であり、景春死後に完成させた部分である。

景春は明治2年(1870)~昭和31年(1956)。

初代開化寺三重塔模型1 初代開化寺三重塔模型2 初代開化寺三重塔模型3

初代開化寺三重塔模型4 初代開化寺三重塔模型5 初代開化寺三重塔模型6

観音堂:

観音堂は明治22年に上野天満宮(上野天神社・現菅原神社)の庚申堂を開化寺に移したものという。

●旧浄瑠璃寺三重塔

|

|

2024/08/29追加:

下記の写真と同一写真であるが、「長谷川邸三重塔 変転の記録」の元本である「開化寺誌」からの写真を転載する。

旧浄瑠璃寺三重塔:「開化寺誌」版

「長谷川邸三重塔 変転の記録」 より転載

旧浄瑠璃寺三重塔:左図拡大図

撮影時期は明治44年頃という。

また、写真説明は「浄瑠璃寺から移された昔の三重塔」とある。

明治44年の撮影ということ、および写真の状態は悪いが、少々傷んでいるような箇所も見えることから、現在は宝塚市長谷川邸にある三重塔が開化寺にある時の写真ということになるのであろう。

|

●開化寺(旧浄瑠璃寺)三重塔の移転(売却)

大正2年年開化寺塔は神戸本山久原房之助邸に移転。(2万円で売却し、7千円の予算で開化寺は塔新築する。)

塔は松材で虫食いがひどく修理に苦慮したのが売却の原因とされる。

残された資料から判断して、塔の売却と新塔建立は同時企画であり、解体移転と新塔建立は奥谷組(設計稲垣啓二氏)との間で同時契約されたと思われる。

契約時期は明治44年であり、そのとき塔は既に解体が終り、新塔設計のため部材の採寸・作図が行われ、大正2年に搬出されたものと推定される。

2024/05/14追加:

★開化寺三重塔の現地での変遷の詳細

今般、主として伝統的木造建造物の3Dモデリングをされている

”稲垣和男”氏より「開化寺三重塔」関係資料のご提供を受ける。

※ご提供資料は直下に掲載をしている。

なぜ、稲垣和男氏が「開化寺三重塔」関係資料を保持しているのかについては、和男氏は「開化寺三重塔」新築に係わった建築技師である「稲垣正造(字ハ稲垣有信)」の縁者(孫)であるという関係性からである。

よって、ご提供資料掲載の前提として、改めて「長谷川邸三重塔 変転の記録」吉田實(「史迹と美術、70(3).2000.03」 所収) から

1)「開化寺三重塔」の創建から開化寺への移転

2)「開化寺三重塔」の構造・規模

3)「開化寺三重塔」の久原氏邸への移建と「開化寺三重塔」の開化寺での再営

について、詳細を要約する。

なお、吉田氏は論述に先立ち、「開化寺誌」北出楯夫

編著、浄土宗伊賀教区上野組森田山開化寺、1990.11(口絵8ページ、本文102ページ)を開化寺山主から寄贈を受け、本論考の全ての写真・記録を之に依ったと述懐する。(以下「寺誌」と呼ぶ。)

※「開化寺誌」の表紙は「受贈図書」中にあり。

○「長谷川邸三重塔 変転の記録」吉田實(「史迹と美術、70(3).2000.03」 所収) から

1)「開化寺三重塔」の創建から開化寺への移転

この塔は元文4年(1739)伊賀小田村真言宗飛来山蔵坊浄瑠璃寺に建立される。

この浄瑠璃寺の前歴は平井山長福寺が正徳6年(1716)浄瑠璃寺と改号したもので、寺域は現在の法蓮寺の位置にあった。

「伊水温故」菊岡如幻編、貞享4年(1786)では<「寺誌」に所収>

平井天神宮 小田村

事代主命也 宮ノ地ノ字平井ト云 [粤二流アリ] 飛来天神ト書時ハ国常立命也

号二都味歯八重事代主命一大己貴長男ニシテ素戔嗚ノ孫 [是可也]

僧坊ハ真言宗長福寺 院号ハ清浄院也

薬師堂有 本尊薬師如来彩色像 春日作 正保年中ニ和州ヨリ来ル

(注)粤は”ここ”と読む。

(注)事代主が大己貴長男であることは許容するとしても、飛来天神云々は意味が分からない。

(注)2024/05/29:平井天神は菅公(菅原道真)ゆかりの梅が大宰府より飛来したという縁起を持つという、

つまり平井=飛来であるということなのであろか?、平井天神は飛来天神とも称するという。

とあり、法運寺から約50m南方に元の神社所在地を示す石の標柱が残る。

(注)この石柱はGoogleStreetViewで探した限り、見当たらない。

慶応4年(1868)3月太政官達神仏分離布告により(浄瑠璃寺は)別當織を解かれ、寺院経営の機番を失った明治2年2月廃寺となる。

これより先、嘉永7年(1854)6月15に発生した伊賀上野地震は小田村付近に大きな地殻変動を生じて、以降雨季のたびに水害に苦しめられたが、明治3年9月18日の大水害は小田村一帯に壊滅的打撃を加え、遂に全集落避水移住を決断させるに至る。

被災した西小田村森田山称念寺と東小田村疾追山福寿院は共に知恩院末であったので明治8年4月10日合寺願いを出し、明治11年福寿院跡に仮本堂が完成してここに浄土宗森田山開化寺が開創される。

では、三重塔が開化寺へ移転されたのは何時のことであったのであろうか。

「寺誌」にある森川専之助筆「避水移民遺聞」によれば

三重塔 古は社寺併祠にて平井神社にあったもの、塔は解体せずそのまま(新しい平井神社へ)曳行せんとしたが、道中俄かに築造せし道路(堤)のこと故、困難を極め、遂に福寿院の前迄来た折柄、何れ村の所有物であるから、お寺へ納めておけと衆議一決、開化寺へ建てて置いた。

とあるような移転の顛末を伝えている。

おそらくは、曳家工法で移築することの困難さや神仏分離令の後の廃仏毀釈の嵐が吹きすさぶ社会状況下では、再び神社に仏塔を建てることは不可能で、始めから三重塔は福寿院移す予定であったと見るべきであるかも知れない。

三重塔が移建された時期は明確ではないが、おそらくは、称念寺と福寿院の合寺が成立した後で、福寿院跡に開化寺が開創される間と推測される。

なお、現在、浄瑠璃寺跡には法華宗妙啓山法雲寺が移ってきている。

2024/05/29追加:

浄瑠璃寺に三重塔があった事を証する確たる資料は入手できていないが、「開化寺誌」に次の資料の掲載がある。

平井神社扁額:平井天神に三重塔が描かれると解説がある。

※扁額というより、おそらく奉納額慧と思われるが、未見、掲載写真は小さくはっきりしないが、

平井天神とある文字の向かって左手に描かれる相輪様なものを上げる層塔様な建物がそれであろう。

四足門を入って右手にも層塔が描かれるが、これは小さくおそらく石塔であろうか。

2)「開化寺三重塔」の構造・規模

明治維新の混乱の時代(明治最初期)、平井天神宮別當浄瑠璃寺三重塔は合寺して創建された開化寺に移築される。

そして、明治末期~大正初期に、この開化寺三重塔は久原房之助へ売却・移建され、塔を失った開化寺には同形・同寸の三重塔が新造されたことは周知のことである。

(注)久原房之助の略歴・評価は下に掲載の「★本山久原邸三重塔」の項に掲載する。

◆◆明治末期~大正初期の動きについては次のようである。

「三重県唯一の塔」大西源一≪(「三重県史談会々誌 4巻8号」大正3年1月 所収) 「寺誌」 所収≫ より

阿山郡小田村開化寺三重塔は、今年の2月に、二万円で大阪の富豪久原房之助の手に買い取られ、既に全部破壊の上、同氏の御影の別荘に運ばれたことは、当時の新聞紙上などで世上に知れ渡ったことであるが、伊賀の会員村治圓次郎氏からの通知によると、この塔は元文4年(1739)の建築で、もと同村の浄瑠璃寺のものであったが、明治3年の水害で、小田村が全部他に移転することになり、従って浄瑠璃寺も上野市街に近き高台へ移ったが、塔だけは夫より稍低地の開化寺に建ったままで引き移したものであるという。

塔の形式は、上層は法隆寺、中層は四天王寺、下層は京都八坂の塔を模したもので三層三様の珍奇なものである。建築の時代も新しく、技術も大したものではなかろうと思われるが、兎にも角も、県下では唯一無二の塔であった訳である。

同寺では今回7千円の予算で、之と同一の塔を寺内に新築するそうであるが、新築せねばならぬ程なれば、現を保存しておいた方が善かりようそうなものである。学術上の価値は知らないが、他のかけがえのない遺物を、一成金の好奇心を充足せしむる為に、県外に出すということは頗る遺憾に思う。

(大正2年10月25日記) -----「三重県唯一の塔」 終り-----

◆◆開化寺に残る再建三重塔に関する記録

以下の記録が開化寺に残る。

◇稲垣啓二氏(下京区楊柳通西洞院東入る)見積:一金12800円

◇奥谷熊之輔氏(下京区二人司町)一金7200円、「改築設計仕様書」添付

◇伊賀国小田村三重塔改築設計仕様書

一、三重塔 壱宇 初重柱真々6尺5寸6分方/初重雨落15尺2寸方

右仕様

一、建物惣高サ地盤ヨリ九輪宝珠先キ迄 35尺2寸トシ、初重柱真々(32支 2寸5厘壱支)6尺5寸6分トス

二重柱真々(28支 2寸5厘壱支)5尺7寸4分、三重柱真々(24支 2寸5厘壱支)4尺9寸2分トス、

軒出組物6支、地垂木飛檐垂木共10支トス、初重二重三重共軒出同一ナリ、則チ柱垂ヨリ裏甲先キ迄3尺9寸5分トス

一、初重側柱槻(注:欅)5寸2分丸、二重柱5寸丸、三重柱4寸8分丸トス

一、四天柱在来ノ分ハ初重切ニテ納メタルモ、永久堅固ヲ保ツタメ、改築ノ分ハ初重貮重通シ槻6寸丸ヲ用ユルコト

一、真柱在来ノ分松ノ粗材ナルモ改築ノ分ハ槻長ン16尺9寸丸ヲ用ユルコト

一、初重両椽ハ惣体檜材ヲ使用スルコト 但シ寸法ハ在来通ナリ

一、同長押台輪及ビ外部取付小物トモ 組物等一式槻材ヲ使用シ寸法ハ在来通ナリ

一、軒廻リハ初重繁垂木、二重ハ扇子垂木、三重雲形彫刻トス、惣テ寸法ハ在来通檜材ヲ用ユルコト

一、三重組物ハ従来通リ雲形絵様刻トシ、初重二重共枡形組物トス

一、内部ノ組方・・・(中略)・・・

一、屋根土居葺椹長・・・(中略)・・・

一、屋根瓦京都大佛座、又ハ同等ノ物品トシ、・・・(中略)・・・

一、建具廻リ惣テ材ヲ使用トシ、・・・(中略)・・・

一、金物ハ、・・・(中略)・・・

一、飾リ金物・・・(中略)・・・、従来極粗悪ナル金物ニテ従来鉄製ナルヲ銅製ニ改メ華美ヲ餘スコト

一、露盤及ビ九輪等青銅製トシ、在来通リノ寸法ニ可致シコト

一、大工手傳等・・・(中略)・・・

一、床下又ハ内部・・・(中略)・・・

一、右仕様概略ヲ示シタル者ナレバ、在来建築及ビ繪圖面ト対照シ、工事完成スル者ナリ

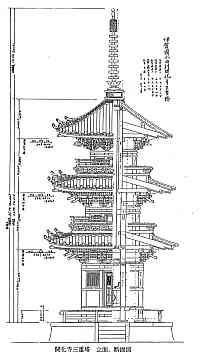

◆◆開化寺再建三重塔図面・稲垣氏系譜・三重塔修理

◇開化寺再建三重塔図面

株式会社奥村組より再建三重塔の図面を送られる。

これは縮尺1/10青写真焼付である。

次は吉田實氏の評価:

この図面と設計仕様書、「寺誌」口絵掲載の明治44年頃の写真(浄瑠璃寺からの移建塔婆)、再建三重塔の現況とを比較すると、若干の差異はあるものの、よく規矩を研究して設計されてある状態が確認され、両塔(初代と再建)寸法は正しくこのこの図面どうりと断定してよいであろう。

図面は永年の間に変色し文字線図の一部消えている個所もあったが、正確に縮小してあり、仕様書と照合し寸法を判定加筆して略復元できた図面をここに掲載する。

(注)開化寺再建三重塔の図面及び仕様の概要は下に掲載の「★再建開化寺三重塔」の通りであるので参照を乞う。

(中 略)

この塔(浄瑠璃寺三重塔)は小形塔であるせいで見栄えがせず、松材造りの粗末さが気になるが、同時代の遺構である次の2塔

山城三室戸寺三重塔:元禄16年(1703)塔高さ13.8m:播磨高蔵寺旧塔

武蔵成就院三重塔:享保14年(1729)塔高さ11.1m

と比較して遜色のない江戸中期の佳作であると評価できる。

◇稲垣啓二と奥谷熊之輔

既述のように、旧浄瑠璃寺塔である開化寺塔を久原房之助邸へ移すことと、その代替として新しく開化寺の同形同一の塔を再建することは同時に決定されたことであり、その目的の為に旧浄瑠璃寺塔の解体は慎重に一々部材の計測、作図を採って三重塔再建に備えたものに相違なく、その時期が明治44年でその時解体は終わっていたのではないだろうか。

そして三重塔移築工事と三重塔再建の見積合計が12800円であったという記録と辻褄が合う。この時の見積者は稲垣啓二であり、大正2年奥谷熊之輔が提出した見積書は(一金7200円、「改築設計仕様書」添付)は三重塔再建(新築)工事だけであったはずである。

稲垣啓二は金剛峯寺棟梁法上寺勝太郎流13代目を相伝する工匠で、奥谷熊之輔は早くから岳父稲垣啓二に師事、明治5年2月鉄砲場(開化寺の南500mほどの地)で生まれ育ち、長じては開化寺の檀家であった縁から開化寺と親しかったと想像できる。

その後、明治44年下京区二人司町にて寺社建築業として独立したので、再建開化寺新三重塔は奥谷熊之輔が稲垣啓二から下請けして施工し、久原房之助邸への塔移建は稲垣啓二の手で進められ、取替部材新調も終わって大正2年早々に兵庫県武庫郡本山野寄の久原邸へ送り出されていたと見られる。

(注)稲垣啓二:

「伸和建設資料Ⅰ」、平成13年3月刊 では、稲垣啓二は10代目有澤家稲垣有壽(字)であること、稲垣有壽は伸和建設創業者(明治12年創業)で初代稲垣啓二と同一人物であることが判明する。

◇開化寺三重塔修理

開化寺三重塔に露盤からの漏水、白蟻の害が発生、その他全般に傷みが進行し、平成8年から9年にかけて奥村組により、心柱腐蝕の除去・継足や半解体修理工事を実施する。

その時降ろした棟札は塔初重に保存してあるが、文字は消え判読できない。

しかし、棟四隅の化粧隅木に棟札と同意と見られる墨書がある。

大正弐年弐月拾八日起工 同年十一月落慶

三重県阿山郡小田村字小田

開化寺住職 打田清譽

棟梁 奥谷熊之輔 主任 稲垣正造 大工 小林小太郎 酒徳卯吉 林楠蔵 山口一郎

大正弐年(皇紀二千五百七拾参年)

次はその写真である。

開化寺三重塔棟四隅化粧隅木墨書:平成9年奥村組撮影

(注)工事主任として「稲垣正造」が記されている。

(注)冒頭に述べたように「稲垣正造」は「稲垣和男」氏の祖父であり、

さらに「稲垣正造(字ハ有信)」については、下に掲載の★「稲垣和男」氏ご提供「開化寺三重塔」関係資料の項に詳細を記載する。

2024/05/15追加:

○伸和建設略歴:サイト・伸和建設>会社沿革 より

[]内は○「伸和建設資料Ⅰ」より補足

元和元年(1615)富山市四方町(現在の地名)にて初代有澤屋文左衛門(元和9年没)が堂宮大工として創業。

明治元年(1868)12代目文左衛門の長男が家督相続し稲垣啓二と名乗る。

[12代目有澤屋文左衛門の長男・13代目文左衛門が家督を継ぎ稲垣と名乗る。]

明治12年(1879)初代稲垣啓二(現社長北尾行弘の高祖父)富山より上京、京都にて創業。大谷派本願寺明治再建副棟梁。

[初代は嘉永元年/1848年生れ、大正6年歿]

大正 2年(1913)二代稲垣啓二(同 曾祖父)代表者に就任。

[二代目は明治10年生れ、昭和5年歿、初代の養子・初代の実弟の実子]

昭和

5年(1930)三代稲垣啓二(同 大叔父)代表者に就任。北尾年弘引き続き支配人兼後見人となる。

(注)稲垣啓二(初代)は12代目文左衛門の長男とある。

(注)上述の旧浄瑠璃寺三重塔の解体・移転及び開化寺三重塔新築の見積(一金12800円)を提出した稲垣啓二とは、

塔の解体・移転・新築の時期と会社沿革を照らせ合わせると、(初代)稲垣啓二(稲垣有壽)である蓋然性は極めて高い。

参考添付:「伸和建設資料Ⅰ」より

初代稲垣有壽(稲垣啓二)像 初代稲垣有壽(稲垣啓二)肖像

稲垣家・北尾家系図

なお、「伸和建設資料Ⅰ」には、稲垣啓二の毛筆履歴書、図面及び工事履歴の目録の掲載などが多数あるが、

開化寺に関する記録は一切見当たらない。

2024/05/14追加:

★「稲垣和男」氏ご提供「開化寺三重塔」関係資料

稲垣和男氏よりご実家に伝わる「開化寺三重塔」関係資料(デジタル画像)のご提供を頂く。

その資料について、拙サイトでの公開の許可を頂いたので、掲載をする。

なお、稲垣和男氏の言によれば、手許には頂いた4種(枚数5枚)が全てで、ほかには残っていないとのことである。

稲垣和男氏:古くからの「寺社建築士」である稲垣家の出身であり、現在は「伝統的工法建築物の3Dモデリング」に注力されている。

参照:<稲垣和男

FB>

●「開化寺三重塔」関係資料

1)主任又ハ特命「主ナル建物」:表紙

|

主任又ハ特命「主ナル建物」:表紙:左図拡大図

十代目有澤家

寺社建築士 稲垣有壽 分家

有信[角印]

藤堂藩郷士 奥谷勘兵衛 三男

(葛原)

とある。

稲垣有信(字:本名ハ庄造)氏が「主任又は特命」として係わった「主なる建物」の目録の表紙と推定される。 |

ここには有信(字)氏の系譜が記されている。

・有信(字)氏は藤堂藩郷士(葛原)奥谷勘兵衛の三男であり、

寺社建築士(十代目有澤家)稲垣有壽(字)の分家を継いだとある。

・有信氏について、稲垣和男氏の言などを総合すれば、

稲垣有信(字)の本名は稲垣庄造(幼名 正造)であり、明治27年伊賀上野の奥谷家の三男として生誕、

その後京都に移り稲垣分家を相続する。

大正13年(30歳)関東に移る。

昭和5年京都に還る。

昭和48年京都にて他界する。(78歳)

稲垣和男氏にとって祖父にあたる方である。

・稲垣有信(稲垣庄造)は現存する開化寺三重塔新築工事で「主任」を勤める。

上述の

開化寺三重塔棟四隅化粧隅木墨書:平成9年奥村組撮影 にその名を留める。

今般、稲垣和男氏からご提供頂いた資料一式も開化寺三重塔新築工事で建築技師として携わったことを証するものである。

※注釈:

奥谷勘兵衛:

上掲の「長谷川邸三重塔 変転の記録」吉田實 では「奥谷熊之輔は早くから岳父稲垣啓二に師事、明治5年2月鉄砲場(開化寺の南500mほどの地)で生まれ育ち、長じては開化寺の檀家であった。明治44年下京区二人司町にて寺社建築業として独立する。」とある。

奥谷熊之輔にとって稲垣啓二は岳父とあるから稲垣啓二の子女と婚姻関係にあったと思われる。

稲垣有壽(字:本名は啓二):

「伸和建設資料Ⅰ」伸和建設(株)、平成13年 では以下の文面がある。

・建築業を京都の地で創業した稲垣有壽(初代稲垣啓二):稲垣有一「ごあいさつ」中

・明治12年初代稲垣啓二(高祖父)が京都で創業:社長北尾行弘「発刊のことば」中

・稲垣家・北尾家系図では

初代-12代文左衛門(屋号有澤屋)-長男・稲垣啓二(有壽)-・・・・ とあり、

有壽とは初代・啓二の「字」であり、初代・有壽(啓二)の創業した建設業が現在の伸和建設(株)であることが分かる。

※有澤家歴代について、”主任又ハ特命「主ナル建物」:表紙”には(十代目有澤家)稲垣有壽とあるが、

系図では12代が有壽の先代となっていて齟齬があるがその理由は分らない。

上掲の「長谷川邸三重塔 変転の記録」吉田實 では

「稲垣啓二は金剛峯寺棟梁法上寺勝太郎流13代目を相伝する工匠」とある。

但し、金剛峯寺棟梁法上寺勝太郎流とは全く情報がなく、不明。

2)有信十二種之内「開化寺三重塔」

有信十二種之内「開化寺三重塔」その1

有信十二種之内「開化寺三重塔」その2

大正2年新築 / 寸尺 初重柱真々 六尺五寸六部 / 構造形式 徳川初期の形式を選ぶ

初重 / 三間四面 三手先組物ニテ軒本繁

貮重 / 同右 三手先組物二重扇垂

参重 / 同右 三手先 雲斗栱 軒一重総体彫刻 椽勾欄

附 総テ屋根本瓦葺 / 露盤九輪宝珠附 / 内部真柱中心に四天柱格天井須弥壇装置

○有壽に師事 / 高等規矩術を以て施工

(注)上述の「伊賀国小田村三重塔改築設計仕様書」と同じ内容が記される。

(注)”○有壽に師事”とあり、有信は有壽に師事したことが分る。

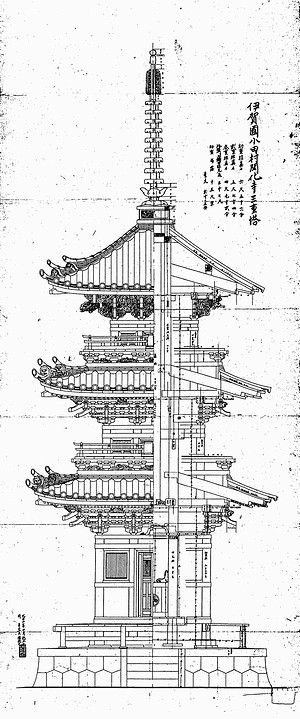

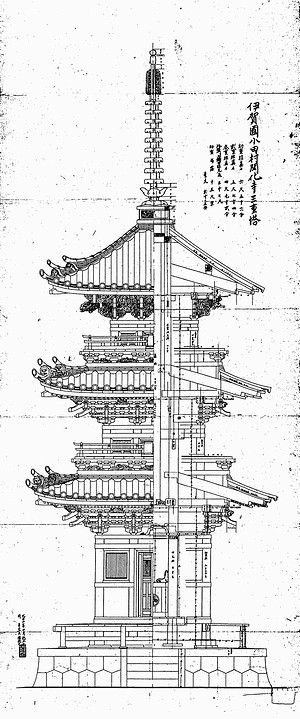

3)開化寺三重塔立断面図

|

開化寺三重塔立断面図:左図拡大図

初出の図面と思われる。

従来は下に掲載の

「長谷川邸三重塔 変転の記録」 より転載

開化寺三重塔立断面図:左図拡大図

株式会社奥谷組所蔵:青焼図面を復元

の図が知られていたが、より原本に近いものと思われる。 |

4)三重塔貮重扇棰正寸曳付

三重塔貮重扇棰正寸曳付

★本山久原邸三重塔

久原房之助:明治37年本山に3万坪の地所購入。明治40年邸内に広壮な邸宅を建設。

母堂(敬虔な真宗信徒)のため持仏堂も併設、大正2年、この邸内に三重塔を移築。

なお久原氏の叔父は藤田伝三郎と思われる。

房之助はこの邸宅に昭和3年頃まで住居と云う。

敷地内には果樹園、病院、発電所等が建てられ、子供の為に小さな本物の機関車を走行させる。

また、住吉川上流から本業の技術を生かし邸内まで隧道を掘り、冷房用の冷風を引き込むと云う。

「甲南学園の80年」付録「写真で見る甲南学園の80年」10p より

|

|

「長谷川邸三重塔 変転の記録」 より転載

原画は大正5年撮影。

本山久原邸三重塔:左図拡大図

写真左中央に久原邸時代の三重塔が写る。

写真右の山下が甲南大学、その上方・山の中腹が二楽荘と思われる。 |

芦屋市立美術博物館公報誌「なりひら36号」に久原邸の塔が写った邸宅写真の掲載がある。

但し、この写真は上に掲載の「写真で見る甲南学園の80年」の塔部分の拡大という。(同一写真、従って原画は大正5年撮影)

本山久原邸三重塔2:「長谷川邸三重塔 変転の記録」 より

「なりひら36号」の発行意図は次のようなものであろう。

「なりひら36号」には「二楽荘と大谷探検隊」というおそらく企画展と思われる予告記事がある。

その中の写真の一つに、大正5年撮影とされる「久原邸本館から北方向を眺望した写真」の掲載がある。

この写真の掲載意図はかって在りし二楽荘の周辺の姿を示すということだろうと推定されるが、その写真に塔が写る。

ちなみに、JR神戸線が摂津本山から住吉に到着する直前に住吉川を渡るが、その住吉川東岸・JR線に接した北側にマンション「オーキッドコートアネックス」の建築群がある。ここが久原邸跡と推定される。

現在では久原邸は跡形もない。

昭和13年阪神大水害で、邸の東半分が土石流で埋没。

昭和14年久原房之助は第8代立憲政友会総裁に就任。母堂は大正15年他界。

本拠は東京に移り、また時局もあり、(橋本画伯への譲渡の経緯はよく分からないが)

邸宅の復興・三重塔の管理も手が回らなく、誰かの斡旋で橋本画伯に譲渡したのではないだろうかと推測される。

2024/05/14追加:

久原房之助略歴:

久原房之助:明治2年~昭和40年

長州・萩城下の出身。叔父は藤田財閥の藤田伝三郎。

東京商業学校(現・一橋大学)卒、その後慶應義塾(現・慶應義塾大学)に学び卒。

久原鉱業所(日立銅山)や久原財閥の総帥として「鉱山王」の異名をとる。

日立銅山は日立製作所、日産自動車、日立造船、日本鉱業などの源泉である。

第一次世界大戦後の恐慌を機に政界へ進出。

衆議院議員当選5回、逓信大臣、内閣参議、大政翼賛会総務、立憲政友会(久原派)総裁を歴任。

「政界の黒幕・フィクサー」と呼ばれ、右翼に資金を提供して二・二六事件に深く関与する。

敗戦でA級戦犯容疑者(不起訴)となり、公職追放。

正三位勲一等。萩市名誉市民。

様々な評価があるのだろうが、要するに一言でいえば、長州閥、暴戻資本家の典型、成金、フィクサーであり、明治のオヤジであり後には戦争犯罪人であったということであろう。

★宝塚長谷川邸三重塔

画伯橋本関雪:昭和11年宝塚に4000坪の敷地を購入。アトリエ利用目的で回遊式庭園を設計、茶室・栗御殿などを建築し、約130点の石造美術品を蒐集する。

三重塔移建も昭和11年の数年後のことであったと推測される。

橋本画伯は昭和20年急逝。

同年京都西陣の長谷川市三氏が売買取得。昭和26年不動恒産(株)に売買譲渡。正三氏は昭和31年逝去。

子息昭六氏が邸内に居住。後近隣に住居を構え、不動恒産(株)顧問を勤める。

昭和46年中国縦貫道の用地として千坪を譲渡、譲渡地にあった塔は、移転保証工事として、西方22mに解体・移築。

平成7年阪神大震災があり、長谷川邸の三重塔を除く建物・石造美術品の大部は倒壊大破する。

平成4年から、春秋の長谷川邸公開は中止される。

●長谷川邸三重塔

2002/3/23撮影:長谷川邸三重塔

2017/01/28撮影:長谷川邸三重塔

★再建開化寺三重塔

2002/10/21追加:

初重はおおむね和様の手法で、斗栱は三手先、軒は二重繁垂木、中央間に蟇股を置く。

ニ重は扇垂木を用い、中央間に間斗束をおく。三重の軒はニ段の雲型彫刻の板垂木を用い、斗栱も派手な雲型彫刻の板および竜彫刻の板で組み上げる形式を採る。初重の軸部が極端に高く、ニ三重の軸部は低く構成される。

新造塔は大正2年完工。

新造三重塔に関しての仕様書・図面などは開化寺に良く残されていると云う。

概要は以下のとおり。(詳細は「長谷川邸三重塔 変転の記録」に纏められている。)

再興開化寺三重塔の仕様を整理すると次の通りである。

| 塔高 |

塔幅 |

中間 |

脇間 |

総間 |

柱間寸法 |

1枝(寸) |

| 塔身;24.8尺(7.514m) |

初重 |

12枝 |

10枝 |

32枝 |

6.56寸 |

2.05 |

| 相輪;10.4尺(3.151m) |

二重 |

10枝 |

9枝 |

28枝 |

5.74寸 |

2.05 |

| 総高;35.3尺(10.665m) |

三重 |

8枝 |

8枝 |

24枝 |

4.92寸 |

2.05 |

逓減率 三重4.29尺対初重6.56尺 75%

全重一枝寸法を2.05寸に統一して重毎4枝落ち、組物三手先六枝掛、軒を初重二軒平行繁垂木、二重二軒繁垂木、三重雲形彫刻復刻板軒に張る。 |

平成8-9年:露盤雨漏、心礎腐食のため、半解体修理。奥谷組施工。

★奥谷組:最近の仏塔工事

下総東海寺三重塔:昭和47年

土佐安楽寺多宝塔:昭和48年

高尾神護寺多宝塔修理:昭和48年

下総仏母寺宝塔:昭和52年<宝塔のページ中にあり>

近江徳源院三重塔修理:昭和52年

山城金胎寺多宝塔修理;昭和54年

常陸護国寺三重塔:昭和54年<明治以降の三重塔中№431>

摂津神呪寺多宝塔:昭和55年<明治以降の多宝塔中№739>

武蔵円乗院多宝塔;昭和56年<明治以降の多宝塔中№742>

2006年以前作成:2024/05/29更新:ホームページ、日本の塔婆

|