�����ł͍b�h�̊�{�I�Ȓm���ƁA�b�h�𒅂����m�B���ǂ̂悤�ɐ���Ă����̂����v���t���܂܂ɏ����Ă݂܂����B

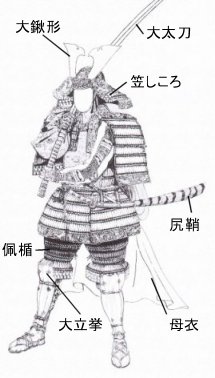

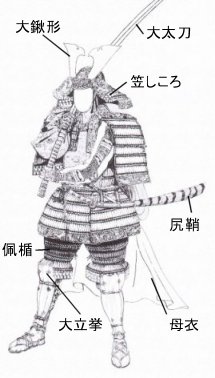

�P�D��Z

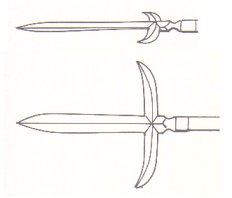

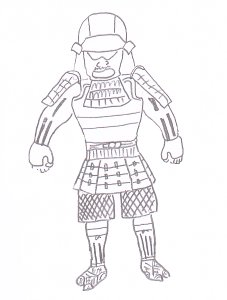

| ��Z���p�} |

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

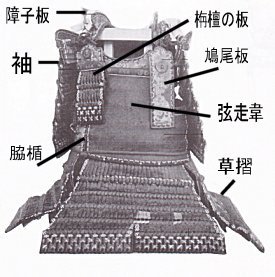

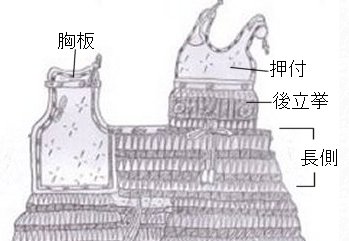

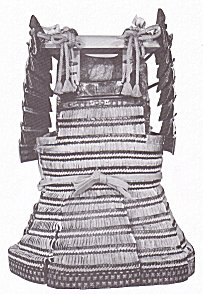

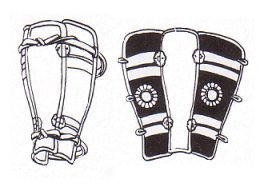

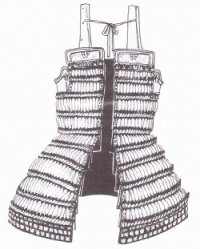

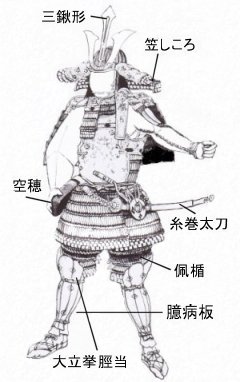

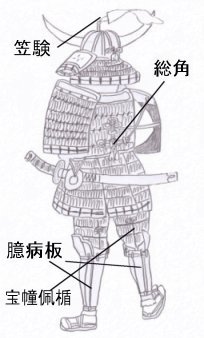

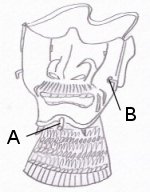

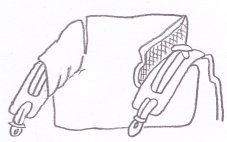

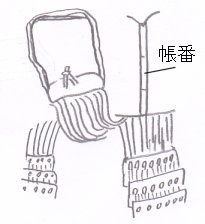

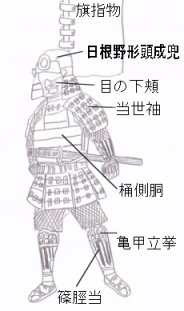

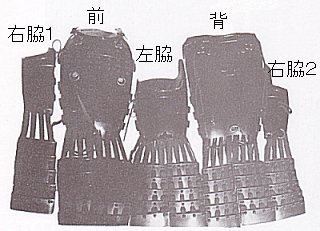

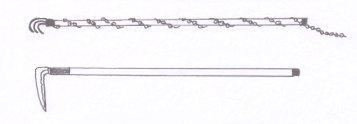

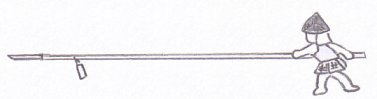

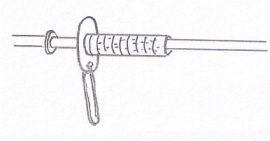

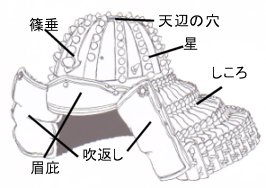

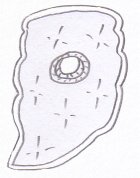

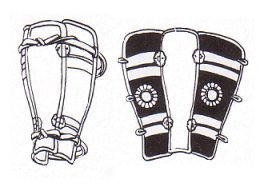

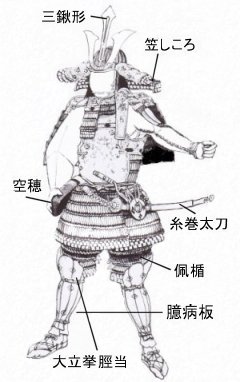

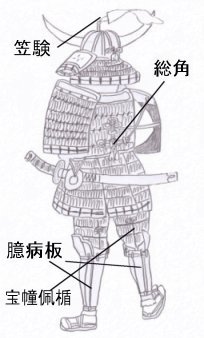

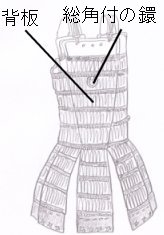

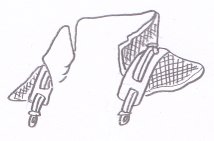

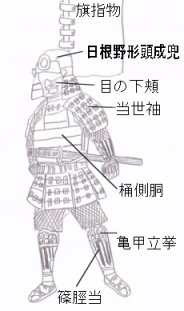

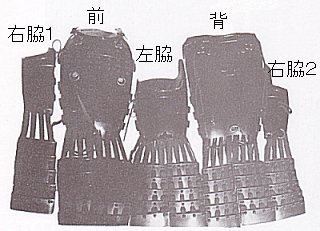

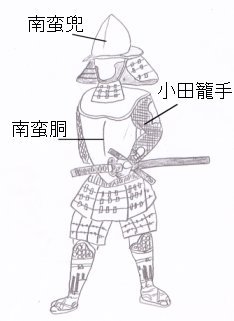

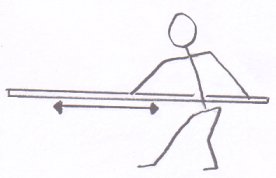

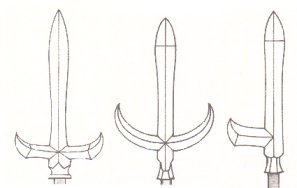

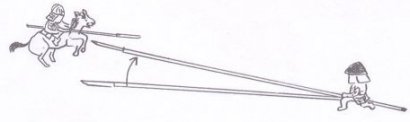

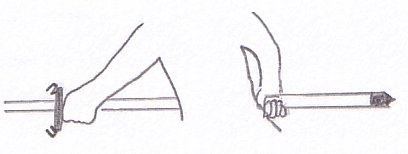

��Z�Ƃ�����^�̊Z�͉��̐}�̂悤�Ȃ��̂ŁA�����������ɂ��̑c�`���o�����ƌ����A���̌`���͍]�ˎ���܂ő����܂��B��Z���J���i�W�J����j�Ɛ^�̐}�̂悤�ɂȂ�܂��B�}�̍������O�̕����A�E���͔w���̕����ƂȂ�A���̒��Ԃ͍��e�����ɂȂ�܂��B�ł��E���́H�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���̕����ɂ��ʕ��i�����t���܂��B�E�[�̐}�͐^�ォ�猩���}�ŁA�E���̎ΐ������̕��i��ʓr���t���邱�ƂɂȂ�܂��B

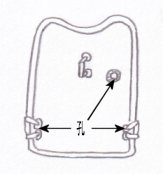

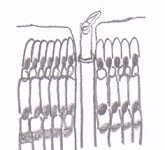

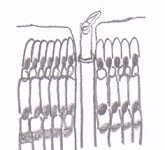

�w�ɂ��w����i�킾���݁j�x�Ƃ������ɓ����镔�����t���Ă��āi�W�J�}�Q�Ɓj�A�����O�ɉē��̏�ɂ��������ƘA�����܂��B�Z�̍��킹�ڂ��w�������킹�x�ƌĂсA���̒[�Ɣw�̒[�ɂ���R���w�������킹�̏��x�A�����ɂ����镔���ɂ���R���w�J���̏��i���肶�߂̂��j�x�ƌĂсA��������߂ČŒ肵�܂��B

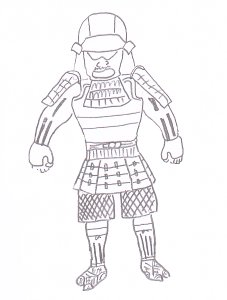

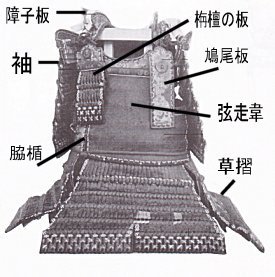

��Z�̌`���������ƁA�������킹�͉E�A�O�����i�܂����Ă����j�Q�i�A�㗧���i�����낽�Ă����j�R�i�A�����i�Ȃ�����j�S�i�A�����i��������j�͘e�|�i�͂����āj���܂߂ĂS�ԂT�i�������A��h�̔i����̂����j�A�����̔i���イ�т̂����j��t���A����i�킾���݁j�ɂ͏�q�i���傤�������j�A�w�ɂ����p�i�����܂��j�t�����a��ł��A���p�������A���̏��������ƌ��ԂƂ������ƂɂȂ�܂��B�����ɂ��Ă͈ȉ��̕������̂������������B

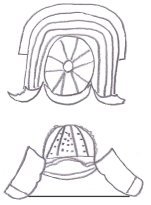

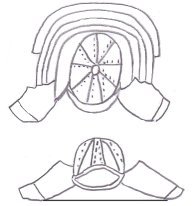

| ��Z |

��Z�W�J�} |

��Z�̈������킹 |

|

|

|

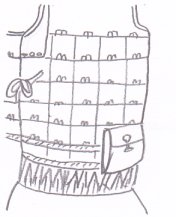

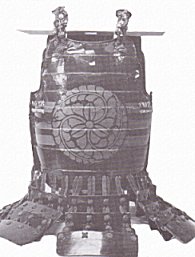

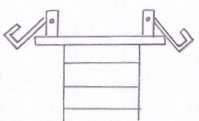

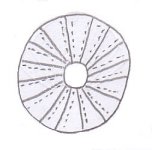

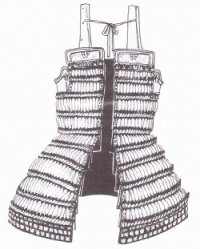

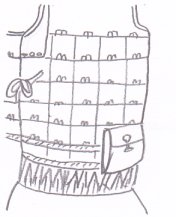

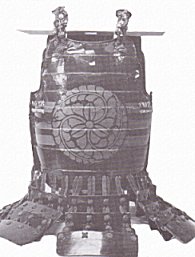

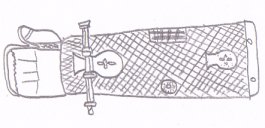

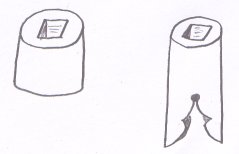

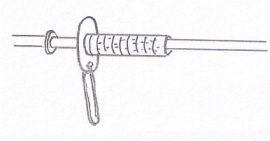

��Z�̃p�[�c�����D�i�����ˁj�Ƃ������v��S�Ȃǂ̏����Ȕ�A�����č���Ă��܂��B���D�Ɍ�������h��A��������ɂȂ�悤�ɁA���D�������d�Ȃ�悤�ɉ��ɕ��ׁA�����̏����Ȍ��Ŕ�R�łƂ��t���čs���܂��B�Ƃ��t���������͐Ήp�̕��Ǝ��œh��ł߂��Ă��܂��B�������Ċ��Ȉꖇ�̔����܂��B���̉����ォ��݂�悤�ɕR�ŘA�����邱�Ƃ��u�Ђ��i���ǂ��j�v�ƌĂт܂��B���D�̏㑤�̌��ɕR��ʂ��ĈЂ��Ă����܂����A���̉E�[�̐}�̂悤�ɂ��炵�āA��֏d�˂čs���悤�ɈЂ��t���܂��B�]���ĉ������̍d���������̂����ƂɂȂ�܂��B�}�̂悤�ɂ���R�i�Ђ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�w���͓��Ɋ댯�ȕ����ł��̂ŁA���Ɍ����ď�v�ȏ��D���g���A�S����������S�݂̂̂��̂�����悤�ł��B

��Z�̕�������

| ��Z�i�O�j |

��Z�i��j |

|

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

�����E�e�|

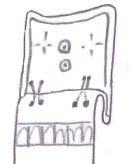

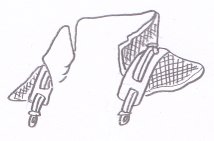

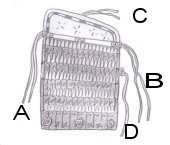

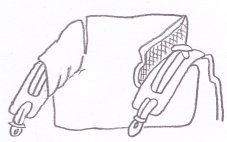

��Z�͉E�����Ă��܂��̂ŕʕ��i�����t����Ə����܂����B���̕��i���w�e�|�i�킢���āj�x�ƌ����܂��B�e�|����i�ڂ����j�ƌĂ��b�S���v�ł���݁A���̉����u�����i��������j�v�����t���Ă��܂��B�����Ƃ͓��̉��̃X�J�[�g�̂悤�ȕ����̂��ƂŁi��}�Q�Ɓj�A��ŏ��������D���Ђ��t���č���Ă��č����ӂƑ��҂����܂��B�����₷���悤�Ɋ���ɕ�������Ă��āA��Ђ���ԁi��������j�ƌĂт܂��B��Z�̏ꍇ�͑O�A�����A���A�e�|�ɕ�������̂����Ďl���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

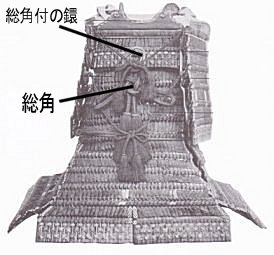

�܂���ɂ͒������a�A�����̍��E���a�̉�������ɍE�i���ȁj������A������g���đ̂ƊZ�Ɏ��t���܂��B���̍E�͎���ɂ���ĉ������E�̓�E�̏ꍇ�ƁA�a���ɕt���������O�E�Ƃ�����A����ɂ���Ď��t�������ς���Ă��܂��B��Ƒ������u�啕t�i��������Â��j�v�ƌĂ����@�Ŏ��t�����Ă��܂��B�R�E�������V�䂩��Ԃ炳�����Ă���悤�Ȍ`�����炱���ĂԂ̂ł��傤���B

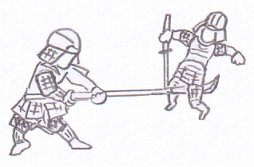

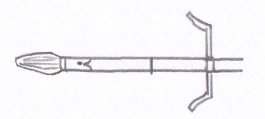

��h�̔E�����̔E���E���p

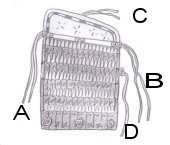

�u��h�̔i����̂����j�v�͓����E���ɁA�u�����̔i���イ�т̂����j�v�������Ɏ��t���܂��B��Z�͑傫�߂ɏo���Ă��āA��̓W�J�}�̑O�����i���̕����j������ƕ�����܂����A���e�̂����肪�r�����₷���悤�ɂ��т�Ă��܂��̂Ŗ��h���ɂȂ�܂��B���̕��������̂ƁA�Z�𒅗p����ꍇ�ɂ͔w�ɕt���Ă��������i�킽���݁E���̏�ɂ����镔���j�̐�ɂ������R�Ɠ��̏�ɕt���Ă��鍂�R���|�����킹�ĘA������̂ł����A���̕�����������������܂��B��h�̔͏��D���Ђ��t�����Ă��āA�����͔݂̔̂��`������Ă��܂��B����͑�Z�͋R�n���O��ɍ���Ă��邩��ł��B

��������̐킢�́A�|�Ő키���Ƃ��������߁A�|�������E�葤���ƌ����Ђ��������Ă��܂����Ƃ����肱���h�����߂ɑ����̂悤�ɈЂ��t���Ă���ƌ����܂��B������ł���Α̂ɓY���Ă��Ȃ₩�ɂȂ邩��ł��B

�������D���Ђ��t���č���Ă���܂��B�}�͍����ł��B���̈�ԏ�̕������u���i����ނ�̂����j�v�ƌĂсA���̔̍����Ȃ��Ă�������O���ɂȂ�܂��B��̂U�C�V�i�Ђ��t���Ă���܂��B����͘r�ɒ��ڕt����̂ł͂Ȃ��A�S�����o�Ă���R�Ŕw�����p�i�����܂��E�w�ɂ�����x�\���Ɍ���ł���R�j�����p�t�����a�A����̕����ɂ����a�Ɏ��t����̂Ŕ�r�I���R�ɓ������܂��B

�`���w�i�������j�x�A�a���w�����i�������j�x�A�b���w�����̏��i�������̂��j�x�A�c���w���ۂ̏��i�݂��݂̂̂��j�x�ƌĂт܂��B����ł����Ƃ��⑾���Ŏa�荞�܂ꂽ���ɂ��̕��������Ĉ��̏|�Ƃ��Ďg���܂��B

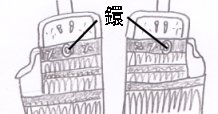

| ��h�̔i���j�Ɣ����̔i�E�j |

�� |

|

|

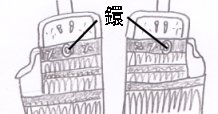

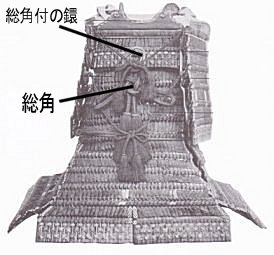

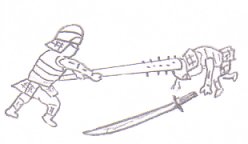

��q�̔E������

���ɓ����镔���ɂ��u��q�̔i���傤���̂����j�v�Ƃ������̂����t���Ă���܂��B��̍��E����邽�߂̂��̂ł��B�܂����̑O�ʂ��獶�e�ɂ������G���i������/�͗l��t�������̂Ȃ߂��v�j���Ă���܂��B������u������i����肩��j�v�ƌĂсA�|���������Ƃ��ɏ��D�Ɍ�������������̂�h�����߂ɒ����Ă��܂��B

| ��q�̔� |

������ |

|

|

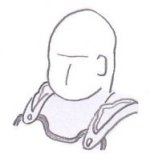

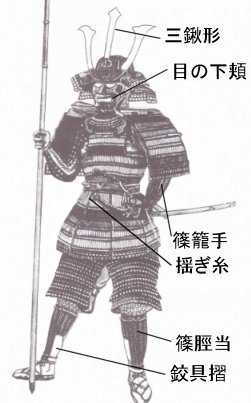

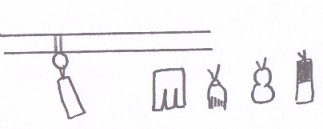

���E�O�����E�㗧���E�����E���t

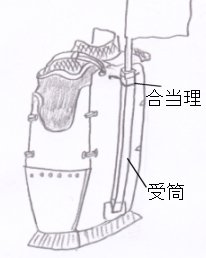

�Z�̔w�ɂ����������̂��Ƃ��w���t�̔i�������̂����j�x�ƌĂт܂����A��Z�Ɍ����Ă͂�����w���t�x�ƌĂт܂��B�ȉ��Ő������铷�ہi�ǂ��܂�j�ⓖ����i�Ƃ������������j�Ȃǂ͂��̕������S�������͗��v�i�˂肪��E���q����̑����n�Q�Ɓj�ō���Ă��āA�G��i������j��\���ĉ��ւɂ��č��A����Ɍ���i�킾���݁j��ʓr����Ă������Ă��܂����A��Z�̏ꍇ�͉��̐}������Ε�����Ǝv���܂����A����Ɖ��t�����̌`�Ɋv���o���Ă���̂ł����͈���ƂȂ��Ă��܂��B�ł����������Č����t���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂Ŕɑ������镔�����Ȃ��̂ŁA�P�ɉ��t�ƌĂ�ł��܂��B

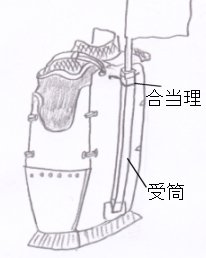

�܂��w�̕����猨����Ă��āA���̑O���̏�ɂ��镔���ƘA������̂ł����A���̋�������w���i�ނȂ����j�x�ƌĂт܂��B

�����O���b�ƈꏄ�肵�Ă��镔�����w�����i�Ȃ�����j�x�ƌĂсA���ƒ����̊Ԃ��w�O�����i�܂����Ă����j�x�A�w�̉��t�ƒ����̊Ԃ̕������w�㗧���i�����낽�Ă����j�x�ƌĂт܂��B

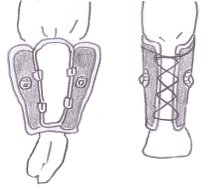

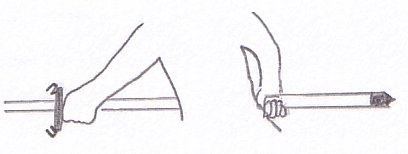

�����E�Ď�E�сE�

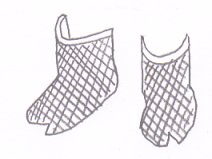

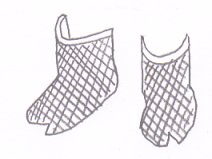

��Z���p���ɂ��w�����i���˂��āj�x�A�w�Ď�i���āj�x��t���܂��B�a�����w�璹�|���x�Ƃ����ĉ��̐}�̂悤�Ȓ��Ԃ��t���Ă����a���𑫂ɓ��ĂāA����̕����Ő܂�Ȃ��ĕR�Ő璹�|���i���������Ȃ��痯�߂Ă����j�Ƃ��������ł��B�����Ď�͍��Ձi�Ď�̋����̕����j�����̕\���̐��n�̊Ԃɋ��܂�Ă���A�O����͌����Ȃ������悤�ł��B�Ȃ��Ď�͋|����������݂̂Ɏw���܂��i��������j�B

�w�сi��ʂ��j�x�Ƃ͖є�̌B�i���j�̂��ƂŁA�ьB�Ƃ������܂��B�V���[�g�u�[�c�̂悤�Ȃ��̂����肱����w�n��B�x�ƌĂсA����͐��łȂ��Ă���n�̍ۂ͗p���܂����B�܂��A�wⷁi���т�j�x�Ƃ͋|�̖�����Ă������̂̂��Ƃł��Bⷂ̐}�ɂ̓h�[�i�c��̂��̂������Ă���܂����A������w�����i��܂��j�x�Ƃ����āA�\���̋|�̌��i��j�������Ă������̂ł��B�R�����ɉĒ��߁A�����̏�Ɍ��������悤�ɕt���܂��B���̎���͔n�ɏ���ċ|���˂�Ƃ�����@����ł��̂ŁA�������������̂��K�v�Ȃ̂ł��B

��

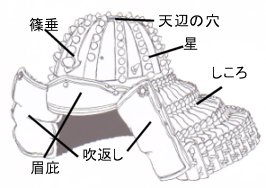

���ɂ́w�������x�ƌĂ�����⌨����镔�i�����t���Ă���܂��B��������D���Ђ��t���Ă���܂��B�܂������ʂɊ��菭���O�ɏo������������Ԃ蕔��������A������w���Ԃ��x�ƌĂт܂��B���͎O�p�`�̒b�S���d�˂Ȃ���~��ɕ��דS�e�ł����߂Ă���܂��B���̕e�̂��Ƃ��w���i�ق��j�x�ƌĂсA�Â����قǐ����傫���A�����߂����̂ł�����w�����i�����ڂ��j�x�ƌĂт܂��B�e�̕\�ʂ��o�Ă�����̂��w�����i�ق����ԂƁj�x�A�ƌĂт܂��B�܂����̂̕������w���݁i�܂т����j�x�A���̂Ă���̌����w�V�ӂ̌��i�Ăւ�̂��ȁj�x�ƌĂт܂��B�悪���̂悤�Ȍ`�������ʔĂĂ�����̂��w���i���̂���j�x�ƌĂсA�����̏ꍇ�͂���ɐ���ł��܂��B

���̎���̊��͏d�ʂ������̂ŁA�G�ɑΛ����Ă��Ȃ��Ƃ��͂��Ԃ炸�A�w�ɕ������Ɨ��Ɏ������Ă��܂����B

| ���̊e������ |

���̍��� |

|

|

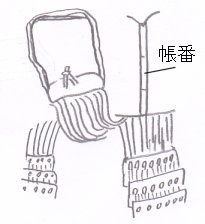

���ɂ͑��ʂɌ��̋����̂�����A���̌����w���̌��i�Ђт��̂��ȁj�x�ƌĂсA�����������܂ł͂��̌������E�ɂP������A���̍��̐}�̂悤�ɂ��̌��ɕR��ʂ��A鞂��������܂܉G�X�q�����Ԃ��Ă����V�ӂ̌�����G�X�q�ɂ���܂���鞂��o���Ċ����Œ肵�Ă��܂����B

| �R�̂����� |

|

��Z�̒��p�菇�ɂ��ẮA�w�Z�̒��p�菇�x�������������B

�擪��

�Q�D����

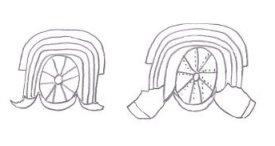

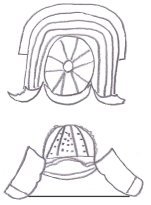

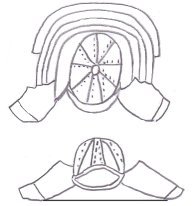

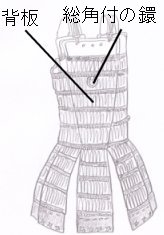

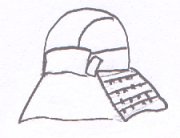

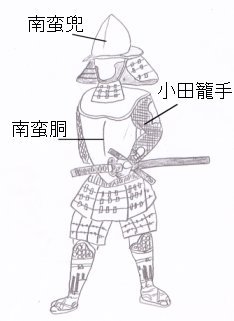

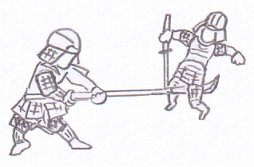

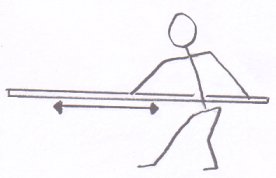

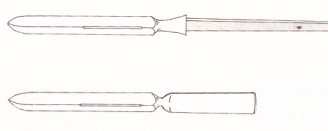

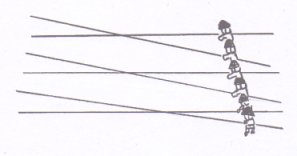

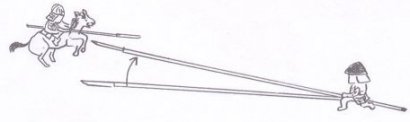

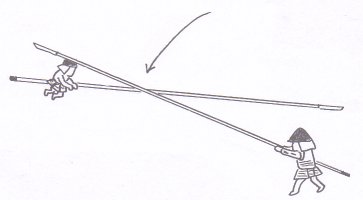

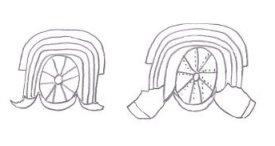

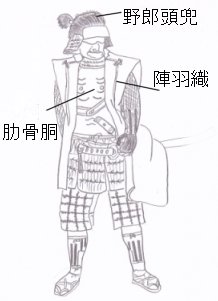

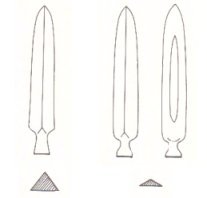

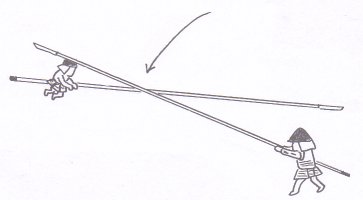

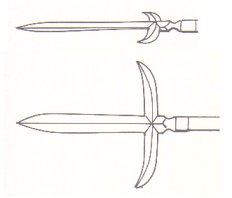

���ہi�ǂ��܂�j����Z�Ƃقړ��������Ɍ`���ꂽ�ƌ����A���̐}�̂悤�ȕ��ł��B�p�b�ƌ��ł͑�Z�ƕς��Ȃ������܂����A�܂����ۂ͓���������Ƒ̂Ɋ������E���ō��킹�܂��B�܂�������킹�͉E���ɂȂ�܂��B���̎��w������Ă�����������ɂ��ďd�˂܂��i�^�̐}�j�B�܂苹�����犪�����������ɂȂ�A�w�����犪�����������̏�Ɏ����Ă��܂��B�Ȃ��w������ɂ��邩�Ƃ����ƁA�g�ݑł��ɂȂ������ɂ��ꂪ�t���ƓG�ɂ��̍��킹�ڂ�͂܂�鋰�ꂪ���邩��ł��B

���ۂ��傫�߂ɍ���Ă����̂ŁA�������̂ł�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̏ꍇ�͂��̈����킹�̕����̏d�Ȃ肪���Ȃ��Ȃ�Ƃ�����ł��B��Z�ƈႤ�Ƃ���͑����ł��i�X�J�[�g�̂悤�ȕ����j�B��Z�ł͌ܒi�Ђ��t���Ŏl���ł������A���ۂł͔����ɂȂ��Ă��܂��B�܂��Z�͋R�n��p�ł��̂Ŏl�Ԃŗǂ������̂ł����A���ۂ͓k�����O��ɍ���Ă����y�����p�Ȃ̂ŁA���������l�����čׂ��������Ă���̂ł��B

���ۂ̌`���́A�O�����Q�i�A�㗧���R�i�A�����S�i�A�����W�ԂT�i�������A�������킹�͉E�ŏd�Ȃ��ƂȂ�܂��B�Ȃ����ۂ͉��t�̔i���Ɠ��������j�Ɍ����ʓr����Ă������Ă���܂��B���g��Ȃ���Z�̂悤�ȉ��t�ł͌`������₷���̂ŁA���̂悤�ɉ��ǂ��ꂽ�悤�ł��B�]���Ă�����w���t�̔x�ƌĂт܂��B

| ���� |

���ۂ̈������킹 |

���ۂ̑O�� |

|

|

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

���ۂ͌��X�y�����ł������̂ŁA���̎���ɂ͓��ۂ����𒅂Ă��邱�Ƃ������A�����Ď��t���邱�Ƃ�����܂������A�����A���͕t���Ă��܂���ł����B���̑�����w�Ǘt�i�����傤�j�x�ƌĂ��傫�߂̋�nj`�̖h����������r���ɒ����Ă��܂����B

�Ƃ���ŁA���ۂ𒅂��k�����҂͑��y�Ƃ������t�ʂ�r�q�ɑ������Đ�����̂ŁA���Ёi�͂��E�G�����瑫��܂ł��z�j�݂̂�t���ė����ŋ삯����Ă��܂����B�����̐l�͑��̗��̔炪��v�ł��̕����������₷�������̂ł��B�܂��A�w����i�͂��Ղ�j�x�Ƃ����ʋ��t�����肵�܂����B

| ���ے��p�} |

�Ǘt |

��E�����p |

���� |

|

|

|

|

| �g |

��g |

|

|

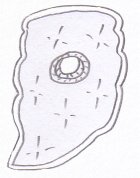

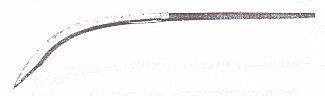

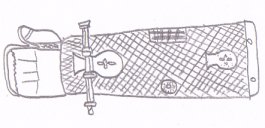

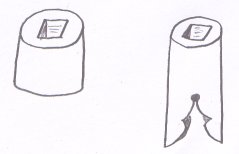

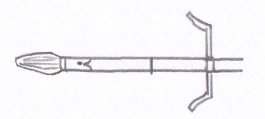

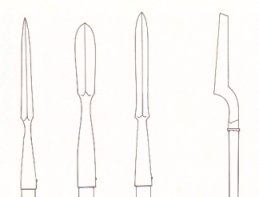

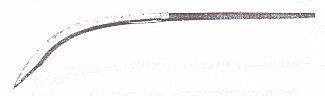

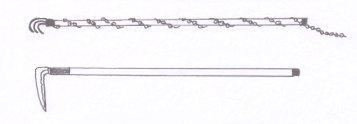

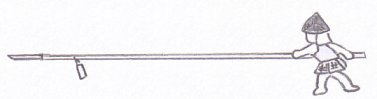

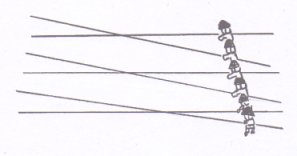

�g�i�ق��j�Ƃ͎h�˗p�̕���ŌÂ��͐A���Ȃǂō���̂��S���ɂȂ�܂��B�ܑ��i���{���̋敪�Q�Ɓj�̂悤�ɓ���̂��̂��t���Ă��āA�����ɕ����͂ߍ��ތ`���̂��̂������ł��B��̂悤�Ȍ`������A���ł��E�[�̂悤�ɍ��ɔ���������������̂��w��g�i�Ăق��j�x�ƌĂсA�}�̂悤�ȌF�̖т̏�����Ԃ��A�S�̕g�����{�����Q�����̕���t������g�������Ă��錟���g�̕����삯����l�q���w����[���G���x�ɕ`����Ă��܂��B

���͖g���]���������̂ȂǂƂ������܂����A���Ɩg�͎g�������Ⴂ�܂��B�g�͓˂������Ďh���Ƃ�������Ŏ��ɂ͕Ў�œ˂��܂����A���͗���Ŏ�������̎�ŕ�����Ɉ����A�O���̎�̒������点�ČJ��o���A�܂���������ɖ߂��܂��B���̓����f�����s���܂��B�u���͓˂��ȁB�����ČJ��o���v�ƌ����鏊�Ȃł��B

�g�͖����ɂ͓㓁�i�Ȃ��Ȃ��j�Ɏ���đ����Ă��܂��B�������̎����̓㓁�́u�����v�Ƃ��������[�āA�Ҋ����̓��ɒ�������t�����A��������̒����i�Ȃ��܂��j�̂悤�Ȃ����ł������悤�ŁA��������̌�O�N�̖��i������˂�̂���/�P�O�W�R�N-�P�O�W�V�N�j�̎��ɂ͊��Ɏg�p����Ă����悤�ł��B

���F����[���G���i���Ȃ��܂��j�͂W�U�U�N�ɋN�������u���V��̕ρv�̌o�܂�`�������̂ł��B |

| �F��Ɠ㊙ |

|

| �w�F��i���܂Łj�x���w�㊙�i�Ȃ����܁j�x�͌����̏M�ł̍��펞�ɂ悭�g���Ă��܂��B�F��{�̂ɂ͍������t���Ă���A����ɕg���Ɋ����t���Ď茳�Ɉꏏ�Ɏ����Ă����A�G�̏M�Ɉ�����������A�G�ɑł����肵�܂��B�����ꕿ����Ă��F�肪����Ɉ����������Ă���A�茳�̍��ł�������܂��B��̌F��͎��O����悤�ɂȂ��Ă����A���������ĐU�������o���܂����B�㊙���w���O���i���͂����j�x�Ƃ��Ă�A�G�̏M�̔���Ԃ�����肷��̂ɂ��g���܂����B�����͌�̐��R�̕K�{����ƂȂ�܂��B |

�擪��

�P�D��Z

���q����̑�Z���O�����������䂪�Z���Ȃ�A�����ɂȂ���������L����ł͂Ȃ��^���������A��␞���C���ɂȂ�܂��B

�����E��E��

�����͕�������́w�璹�|�x����A��̏��A���̏����ɑ���A���̕����֗��Ŏ��t���₷���̂ňȌケ�̕����ɂȂ��Ă��܂��B�Ď�͍��Ղ��\�ʂɏo���ꂻ�̈ʒu���قڌ��܂��Ă����悤�ł��B�т��O�㓯�l�g�p����Ă��܂��B

| ��̏��A���̏������� |

�� |

|

|

��

���ɑł���鐯�ׂ͍����Ȃ萔�������Ȃ��Ă��܂��B�܂����Ԃ��̔��肪�����Ȃ��܂�̂悤�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂��B

| ��������̊��i���j�Ɗ��q����̊� |

|

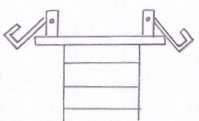

���̌����S�i�Б��Q���j�ɂȂ��w�l�V�̌��x�ƌĂ�A�V�ӂ̌�����G�X�q���o���ČŒ肷��K�v���Ȃ��}�̂悤�ɕR���|���ČŒ�ł���悤�ɂȂ�܂����B�����Ȃ�Ƒ�Z�𒅂�Ƃ��ɂ́A鞂��Ƃ��ăU���o���ɂ��A�G�X�q�����Ԃ��Ċ������Ԃ�悤�ɂȂ�܂��B���̌��̏�ɕe���ł���Ă��邱�Ƃ�����A����͊����Œ肷��R����Ȃ��悤�ɂ��邽�߂̂��̂ŁA�w�l�V�̕e�x�ƌĂ�܂��B���̂��̂悤�ȕR�̊|�����͓�k�����܂ő����܂��B

| �l�V�̌��Ǝl�V�̕e |

���̏��̎��� |

|

|

|

�Q�D����

���q����ɂ͐����̊Z�͍�����Z�ł������A��Z�����������₷�����ۂ��㋉�̕��m�B���g�p���o���܂��B���ۂɊ������Ԃ葳��t��������t�����Ď������A��Z�Ɖ���ς�邱�ƂȂ��d�����o���܂����B

| ���ۂɊ��A���A�Ď�A�������� |

|

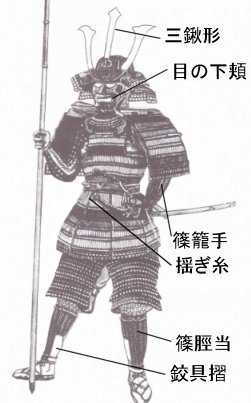

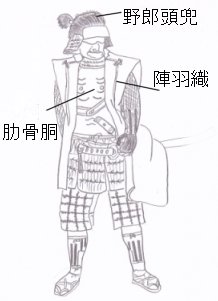

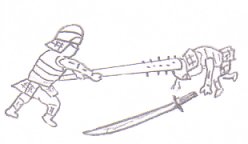

�R�D����

�������O�ƍ��E�������̂����ȒP�Ȗh���ŁA�������킸���O�Ԃł��B��Z�⓷�ۂɔ�ׂĊi�i�ɐ������������Ƃ����g���̒Ⴂ�҂��g�ɕt����Z�ł��B�ނ�͉G�X�q�ɔ���i�͂��Ղ�j��t���A������g�ɕt���āA�����i�Ȃ��Ȃ��j�����������Ёi�͂��j�ɗ����ŋ삯���܂����B

�܂��ߕ��̉��ɂ����Ƃ������p�ɒ�����������悤�ł��B

| ���� |

�������p�} |

|

|

�S�D����

�����͕������i�������q�����Ɍ��ꂽ���̂��ƌ����A���������W�������̂��ƌ����܂��B�������킹�͔w���ŁA�����͎��ԁA�̂���Ԃ̂��̂�����܂����B�������ォ�玺������̌ËL�^�ɂ͂������w�������x�Ƃ������t���o�Ă��܂����B�����������i�������킹�����̂��́j�⓷�ہi�������킹���E���̂��́j�͉�X���t�����`����̖��O�ł��B�Â��͓��ۂ��w���ĕ����ƌ����Ă����ƌ����܂��B�]���ČËL�^�ɏo�Ă��鉺�����Ƃ������t�͓��ۂ��ߕ��̉��ɒ�����ł��邱�Ƃ��w���ꍇ������܂��B

| �����̑O�� |

�����̈������킹 |

|

|

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

|

| �㓁 |

|

| �O��̏Ҋ����̓��ɒ�������t���������̒����ł͐悪�y���a�ꖡ�������̂ŁA���q����ɂȂ���敝���L����������[�����܂����B�ɒ[�ɔ��������̂��G����É�ɕ`����Ă��܂��B�F��Ȃǂ��g�p����Ă��āw�ÏP���G���x�Ȃǂɂ��`����Ă��܂��B�㓁�̕��͑��Ȃǂ̂��̂Ƃ͈Ⴂ�A���ʂ͑ȉ~�`�Ŋ~�̖Ȃǂō���Ă��܂��B�\�͂Ȃ��̂����ʂł������ɂ��\��t�������̂��������悤�ł��B |

| �� |

|

| �w��i�܂�����j�x�͕���傫�����Ē�������t�������̂ŁA�n�̕��������ɍL������Ă��܂��B���ł͖�邱�ƂɎg���܂����Â��͕���Ƃ��Ă��g�p���܂����B�����Ȃǂ̔j��Ɏg�����ɂ͂���������ēG�Ɛ킢�܂����B |

�擪��

�P�D��Z

| ��k�����̑�Z |

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

���q�������I���ɋ߂�����A�������w�ÏP���x������܂����B����܂ł̖������グ�Ĉ�R�ł��Ƃ�����@�ƈႢ�A����͏W�c�ł������w�Ă͂��x�Ƃ����S�̋ʂɉΖ���l�߂Ĕ��������鍡�܂Ō������Ƃ��Ȃ�����ŏP���Ă��܂����B���Ƃ���@�͏��z�������̂́A���܂ł̕����b�h�����ǂ���K�v���o�Ă��܂����B���{�ł���R�ł�����W�c��ւƈڍs���A���܂ł̔n�ɏ���ċ|���˂�̂���ł�������@����k����A�����Ő�ւƈڍs���Ă����܂����B����ɂ���ĊZ�͓k����ɓs���̗ǂ��悤�ɕω����A�������u���{���̌����v�ŏ������悤�ɂ��̎p���ω����܂��B�ȒP�Ɍ���������ؐ�Ŕ��n�ł��������̂��A�n���𗎂Ƃ�����ɂ�����d�˂������Ȃ�������g�����L�����ċ��x��₢�A�g�����L���Ȃ����̂Őؐ�͑傫�����т����ƂɂȂ����̂ł��B���̕ω��̐Ⓒ�����̓�k�����Ɍ���܂��B

�܂��b�h�ɂ��ẮA���܂ł͂������������悤�����͂������ڂŐ��@���������L����ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA���ɊZ�̏d�ʂ��������Ă��܂����B����������͔n�ɏ��̂ł���ł悩�����̂ł��B�n�ɏ�������A�Ƃ��w�ցx�����������ɓ��̐����悹�Ă����A�������������オ���Č��ւ̕��S���y���ł�������ł��B�������k����ɂȂ�Ƃ���ł͓s���������̂ŁA���̍������ڂ܂��������т��������߂č��ɖ��������A���ւ̕��S�������y�����܂����B�܂��A�y���ɍs���ł���悤�����@�����q������������Z���Ȃ�܂����B

| ���̐���ւɏ悹�� |

|

�����E�Ώ|�E����

���̐��@���Z���Ȃ�ƁA��ڕ����I�o���Ă��܂��܂��B�����h�䂷��̂��w�Ώ|�i�͂����āj�x�Ƃ����h��g����悤�ɂȂ�܂��B������w�G�Z�i�Ђ���낢�j�x�Ƃ������A�O�|���̂��́A�O�|������ݍ�����t�������́A���ю��̂��̂Ȃǂ�����܂��B���ݍ��݂Ƃ͑O�|�̗��ɑ�����ꍞ�ސ��n�����t���Ώ|�������痣��Ȃ��悤�ɂ������̂ł��B�O�ʂɂ͒�����艺�Ɋv�⍽�A�S�Ȃǂō�����h���Ԃ��t���Ă��܂��B��ɂ͑т��t���Ă��āA�����ɂ���ɑт�ʂ��Č��Ԃ悤�ɂȂ��Ă��܂��B

| �O�|���Ώ| |

���ݍ��ݎ� |

���ю� |

���� |

�Ώ|�Ɨ��� |

|

|

|

|

|

�܂��A�����ɂ��w�����i���Ă����j�x�Ƃ������̂����t�����܂��B������G��h�䂷�邽�߂̂����ł��B��k�����ȍ~�́A�����ɂ͗������t�����܂�ƂȂ�܂��B���̗����̑傫�����̂��w�嗧���x�ƌĂт܂��B�����Ă��Ȃ�̏㋉���m�ł��������͂��悤�ɂȂ�܂��B

��

| �����A���q����̂����� |

��k�����̂����� |

|

|

���ɕt���Ă����w������x���A�����A���q����ɂ͌��̂�����܂ŕ����悤�ɐ���Ă����̂��A��k�����ɂ͊}�̂悤�ɐ����ɋ߂��Ȃ��Ă��܂��B������w�}������x�ƌĂт܂��B�܂����Ɏ��t���Ă����w�L�`�x�͕������ォ�炠��悤�ł����A���̌ꌹ�ȂǏڂ������Ƃ͕�����Ȃ��悤�ŁA��k�����ɂ͑����đ傫�ȌL�`���p�����܂����B

�������̎���ɂ��w�؊��x�����s���܂��B����͊��ɑł��Ă����e�����^�����ė��Ă����@���Ԃ��Đ��ƌ����Ȃ��悤�ɂ������̂ł��B

| �؊� |

��� |

|

|

��k������̑�Z�̐}�i���̍��ڂ̈�ԏ�j�ɂ́A�}���g�̂悤�Ȃ��̂�w�ɕt���Ă��܂����A������w��߁i�ق�j�x�ƌ����A�y�A�ۘC�Ƃ������܂��B�n�ɏ���đ���Ƃ��ꂪ���ɂ��Ȃт��A�܂��������Ɍ���ł���ƕ��łӂ���ނ̂ňЌ��𑝂����߂Ɏg���܂����B��������ɂ́A�����Ă���Ƃӂ���܂Ȃ��̂Œ|�Ȃǂŋ���̍��i������߂����Ԃ��Ăӂ����ł���悤�Ɍ������悤�ł��B��̐}�����̍��i���g���Ăӂ���܂������̂ł��B

�Q�D����

| ���t���ۂƋ��Ӗ_ |

�܊����̑� |

�A�� |

|

|

|

���̎���ɂȂ�����ۂ��܂��܂��d�v������A�㋉���m�ɂ����p����܂����B�����ȗ��퓬���@���ς��A�ڋߐ�A�W�c��ւƈڍs���A�n�ɏ��ɂ��Ă��A�k���Ő키�ɂ��Ă���Z�����@�\�I�ł��邱�Ƃ��������Ă��������ł��B�قƂ�ǂ��������Ԃ葳��t���Ă��܂��B�܂�����t����悤�ɂȂ�ƁA�Ǘt�i�����傤�j�̍s���ꂪ�����Ȃ�A�w�ƑO�̕����̐ڑ����ł��鍂�R�̂�������������悤�Ȉʒu�Ɉړ����܂��B

���ɂ����ǂ��������Ă��܂��B��Z�̏ꍇ�͌������q�̔����t���Ă��āA������̍U�����������悤�ɂȂ��Ă��܂������A���ۂɂ͏�q�̔͂���܂���B�����Ŋ��i���̈�ԏ�̕����j����q�̔̑�����Ȃ��悤�ɂȂ�A�܂����̕������܂�Ȃ�����悤�ɂȂ��āA�}�̂悤�ɘr���グ�Ă������j�ɓ�����Ȃ��悤�ɍH�v����Ă��܂��B�܂���ɂ͐}�̂悤�ȁw�A�ցx��t���邱�Ƃ�����܂����B

�R�D����

�����͌y�����p�̊Z�ł������A���ۂ���Z�ɑ����ďd���������Ă������悤�ɁA�������d���������Ă����܂��B��k�����̑S���I�Ȑ헐�������̊Z�̎��v�Ǝv���܂����A��Z�ł͐��삪�Ԃɍ���Ȃ��Ȃǂ̗��R�������āA���ہA�������d���������Ă������Ǝv���܂��B�������Ԃ�A����t�����Ď��Ώ|�A�����Ăĕ������܂����B�Ȃ������ɂ͑�Z�̂悤�ɑ��̐��ۂ̏������т��邽�߂̑��p�i�����܂��j���Ȃ��̂ŁA�w���a�����t���Ă����Ɍ��т��Ă��܂����B

| �����̔w���a |

|

| �e�n�� |

|

| �e�n���i���������j�́A��k��������㍑�̋e�r����������h�i���ア���ρj�ɍ�点�����ŁA��{���������������߁A�S��C���g���Ĉ��ō��グ���Ɠ`����Ă��܂��B�L�̎��i���̂��тÂ���j����i�܂��j������A�g�������d���͌����Ȃ��Ă��܂��B�s�͑����������ł��B�U���O��̕��ƂP�ڑO��̕�������A�������͑������g�p�����ƌ����܂��B |

| ���Ӗ_ |

|

| �w���Ӗ_�i���Ȃ����ڂ��j�x�Ƃ́A�Q�����炢�̊~�̖Ȃǂ̖_�p�ɍ��A�S�ɐ��������ł������̂�\��t���Ă�����̂ŁA��ɂ͓S���ɕς�����悤�ł��B���̎҂�����œG��ł��̂߂��܂����B |

| ���� |

|

| �w�����i���ł���݁j�x�͕ʖ��w�T��_�i�낤���ڂ��j�x�A�w�₪�������x�Ƃ��Ă�A�]�ˎ���ɂ͕ߕ������Ƃ��Ďg���Ă��܂��B�Q�C�R���̊~�̖_�ɑ��ɂ���߂₷���悤�ɓS���̏��b���t�������̂悤�Ȓ��S�t���̂��̂���ꍞ�݁A���̉����Q�������炢�̐�̐�����j��A�����S�̔Ŋ����A�G���͂߂Ȃ��悤�ɂ������̂ł��B |

| ��㓁�Ə��㓁 |

|

| ��㓁�⏬�㓁�Ƃ������t������܂����A���m�ȋ敪�̊���͂���܂���B���̌��t�͕����܂߂��傫���̂��ƂŁA�傫�����̂Őn�n��Z�ڂ��炢�Ōڂ̕����t���Ƃ��ĕ����܂߂ĂR�����z���A���������̂ł͐n�n���ڌܐ����炢�Ɏl�ڂ̕����t���Ƃ��ĕ����܂߂ĂQ�����ɂȂ�܂��B |

�擪��

�P�D��Z

| ��������̑�Z |

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

��������ɂȂ�ƁA���ۂ╠���������̎�̂ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA��Z�̒��p�͌����Ă��܂��B�������`�����d��ƕ��̎҂�A�퓬�̎w�������闧��̎҂Ȃǂ́A�D��Œ��p���܂����B���D������ɒZ���Ȃ����̂ŁA�Z���̂��Z���Ȃ��Ă��܂�

�����E�e�g�E���

| �e�g |

��� |

|

|

���̎���̓����Ƃ��āA�嗧�������̗��ɂ͂ӂ���͂��������t������悤�ɂȂ�A������w���a�i�����т傤�����j�x�ƌĂт܂��B����͂��̎���ȍ~�͌����܂���B�܂��e�̋͂��Ȍ��Ԃ�ی삷�邽�߂��w�e�g�i�킫�т��j�x�Ƃ����h����������Ă��܂��B

�w���i���ځj�x�Ƃ�ⷁi���т�j�Ɠ�����������Ă������̂ŁA��p�◷�s�p�ł���܂������A���ł��g�p����Ă��܂��B�w�ԍǁi�܂ӂ����j�x�Ƃ͊W�̂��ƂŁA���̒��ɖ�̐����ɂ��ē���Ă����܂��B�����ⷂƓ������E���ɕt���܂��B

��

���̂�������܂��܂��}������ƂȂ��A�L�`�ɂ��F�X�Ȏ�ނ�������Ɍ��̌`�������w�O�L�`�i�݂��킪���j�x�����s���܂����B���̌`���w���ÑɌ`�i�������Ȃ�j�x�Ƃ����`�����s���܂��B����͋؊��̑O��̖c��݂������A�����A������Ē��d���ꂽ�u�������Z�v�Ɍ`�����Ă��邩�炱�����t����ꂽ�ƌ����܂��B

���̎���͑�l�������藐��Ă̐킢�ł��̂ŁA�G�������ʂ̂��߂��w�}���i�������邵�j�x�Ƃ���������p���܂����B�܂����̏��͂��̎��ォ�犕�̉��Ɋ��t���A�����Ɏ��t�����܂����̂Ő}�̂悤�Ȍ��ѕ������A�w�j���x���t���Ă��܂��B

�����ɂȂ�Ƒ�Z�͐��ނ��܂����A�d������^����Ȃǂ̗��R���璅�p����҂�����܂������A�����ɂȂ�Ɛ��ł͑�Z�͂قƂ�ǒ��p����Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B

�Q�D����

| �������㏉���̓��� |

|

�����������ɂȂ�ƁA���ۂ͕����ƂƂ��ɑS�������}���܂��B���͑�Z���l�A�}������̕t�����؊��ŁA��k�����ɑ���������t���邱�Ƃ����ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA���̕R�����т����w���p�i�����܂��j�x���w�ɕt�����܂��B

���@���Z���Ȃ��Ă��Ă���̂ŁA��ڕ�����邽�߂ɘΏ|��p���܂����A�w�Ώ|�i�ق��ǂ��͂����āj�x�Ƃ�������ɂȂ������̂��g�p����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A���a�����������Ă��܂��B

| ���������̓��� |

�ڂ̉��j |

���� |

|

|

|

�����ɂȂ�Ɗ�ɂ��w�ڂ̉��j�x���t�����o���܂��B��k�������甼����t���ɂ����悤�ȁA�{�Ɩj�����w�j���x���g��ꂽ�悤�ł����A����Ɋ{��A����鐂�ꂪ�t���A�@���t�������̂ŁA�}�̂`�͊����O�֗����o�����߂̊ǂŁA�a�̐ܓB�Ɗ��̏�������߂ČŒ肵�܂��B�ڂ̉��j�┼�j�Ȃǂ̂����w�ʖj�i�߂�ڂ��j�x�ƌĂт܂��B

�w���Ď�i���̂��āj�x�̎Ƃ́A�ꖇ�̔�ł��������̂�r�ɂȂ��݂₷���悤�ɍג�����ɂ������̂ŁA���q����ɂ��������悤�ł����A����������͎̂�������̂��̂ł��B

�����ɂ����w��i��������j�x�Ƃ́A�����̓����̉����݂̂Ɋv��\�������̂ŁA�n�ɏ�鎞�ɒ��x���̕��������i���Ԃ݁E�n�ɏ���đ����悹�Ă������j�ɓ�����̂ŁA�ɂނ̂�h�����߂̂��̂ł��B

�w�h���̎��i��邬�̂��Ɓj�x�Ƃ́A���Ƒ������q�����̂��Ƃł����A���̍����瓷����Ԃ牺�����Ă���悤�ɒ����Ȃ�A���̂��������������₷���Ȃ��Ă��܂��B���ۂ╠�����d���������Ă���ƁA�����͒Z���Ȃ�X���ɂ������̂ł��̎��������Ȃ�܂����B���̏�ɏ�т���߂Ă��������Œ肳��邱�ƂȂ������₷���Ȃ��Ă��܂��B�������̎��̉��͖��h���ɂȂ�̂ŁA����u�����肵�������ł��B

| �h���̎� |

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

���������͍b�h�̎��v����������̊ȗ����Ɩh��̌��������}���Ă��܂��B���܂ł͏��D�i�����ˁj�����ɏd�˂Ĉꖇ�̔�����Ă��܂������A�������炢�d�˂ĕ��ׂĂ����̂œ�d�ɂȂ��Ă��܂����B�������S�̔ł���Έ�d�ł��[�����x�͂���A���邢�͗��v�i��̊��q����̑����Q�Ɓj�ł��[���ł��邱�Ƃ�������A�ɗ\�D�i���悴�ˁj�̎�@�A���Ȃ킿���D���d�˂�̂ł͂Ȃ��A�S�Ȃǂ�[�����̕����݂̂��d�˂č���Ă����Ƃ������@�����s���܂����B���������܂ł͓�ڂ̂悤�ɏ��D�ɕR��ʂ��ĈЂ��Ă��܂������A���J���݂̂ł��ǂ����Ƃ��������Ă����̂Ŋȗ������i�݂܂����B

���̂悤�ɍd���ō��ꂽ����g�ɕt���鎞�ɁA�������킹���J���Ē��p����ɂ͖���������܂����B�����őO�㍶�E�ɒ��Ԃ�t���ĊJ���悤�ɍH�v����܂������A������w�ŏ㓷�i�����݂ǂ��j�x�ƌĂт܂��B���̍ŏ㓷��m�̍b�h�Ȃǂ̉e�����A���ۂ���̂Ƃ��Ċ����I�ŁA�h��̖ʂł��D�ꂽ�b�h�����܂�Ă����܂��B���ꂪ�w������x�ł��B

�擪��

�R�D����

����������������ɂȂ�ƁA���ۂƂƂ��ɕ����͏d���������Ă����܂��B����t���A���A�ʖj�A�Ď�A�����A�Ώ|�����Ċ��S�����ƂȂ�܂��B�����Ĉ������킹�̕R�i���̏ꍇ�͔w�����j����߂Č��Ԃƍ����ׂ��Ȃ�A�ɂ߂ď����������܂��B�܂��A����������͔w���̌��Ԃ߂邽�߂��w�w�x�����t����悤�ɂȂ�܂��B��k�����ɂ͔w���a�ɑ��̐��ۂ̏������т��Ă��܂������A�퓬����������ɏ]���A���̓���������K�v���o�Ă����̂ŁA�w�ɑ��p�t���a�����t���āA��Z�Ɠ����悤�ɂ����Ɍ��т���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

| �w�Ƒ��p�t���a |

|

�S�D����

���̎���ɂ͏W�c�������ˎ�̑��y�B������A�W�c�Ŗ���˂�̂��C���̉����B�ł����A�G�Ɛڋߐ�ɂȂ�Γ����g���Ă̐킢������܂��̂ōŒ���̖h���͕K�v�ŁA�|���˂�W���ɂȂ�Ȃ����������܂����B���y�̖��̒ʂ�A�����Ȃǂ͕t�����A�S����v�����ɒԂ��t�����w�z�S�i�Ђ������ˁj�x�ɕ����Ȃǂŕ����������ŋ삯���܂����B

���Ȃ݂ɂ��̑��y�B�͉��m�̗��ł��劈�A����ǂ��납���̒����r�炵���A���D�A�����J��Ԃ��A���̒���j�Ă����܂����B

| �����Ɋz�S |

|

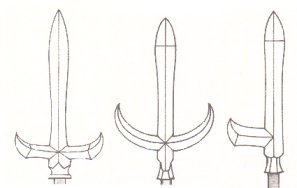

�T�D�����

�w������i�Ƃ������������j�x�Ƃ́A�퍑����ȍ~�ɗ��s�����Z�̌`���ŁA��Ƃ����A���A���A�Ώ|�A�����A�Ď�A�ʖj���S�đ����Ă����Ԃ������A�b�h�������w�����t�ł͂���܂����B

������͓��ۂ���̂Ƃ����獷���ʂ̌`�Ԃ�����܂����A�����́A���̍�����藣���ē��ɂ����Ƃ������Ƃł��B��ʂ̎��v�ɉ����邽�߂ɂ��̎����ɋN�����������悭�b�h�𐧍삷����@�Ƃ��āA���v��S�̔��g���č����@��������܂������A����ł͏��D�ō�������̂悤���_����Ȃ��̂ŁA���p���ɊJ���̂�����ł����B���������������łQ�ɕ����Ė_���̒��Ԃŗ��߂��悤�ɂ����̂ł��B�]�����������킹�͉E���ŁA�w��������������ʑ���������̏�ɂ��Ԃ���܂��B�܂�����������t�̔A���㋤�ɓS�ŏo���Ă��܂��̂�����͉��t�̔ɕe��������Ă��܂��B

�����͂T�i������̂V�Ԃ������悤�ŁA�h���̎��̒����͎D�̔{���炢�ƒ����Ȃ��Ă��܂��B����͂��̏����т���߂ē�����������ł��B

| �� |

���̈������킹 |

�_���̒��� |

|

|

|

�܂��A�w�ɂ͊��w���i�͂��������́j���x�����w�������i��������j�x�A�Ƃ��������ގ��t�����Ă��܂��B

| ������̔w |

������ |

|

|

����i�킽���݁j�ɂ͊{������邽�߂��w�݉i����܂킵�j�x�A�w���h�i���т�j�x���t�����Ă��܂��B�������d���̂��ߊ��̂����낪�������Ȃ�A�����������Ȃ����̂Ŋ{������邽�߂ɕt�����܂��B�݉͐}�̂悤�Ɍ���̓����ɏc�݂̂悤�Ɏ��t�����A���̕��܂ő����Ă��܂��B���n�ɍ���D���������́A�v��S�̋T�b�`�̂��̂�Ԃ��t�������̂Ȃǂ�����܂��B������͑������^�ɂȂ��Ď������ɕt��������̂��������߁A������ӂ̖h�䂪�蔖�ɂȂ��Ă���̂ŁA���h�Ŏ��܂��B�f�ނ͋݉Ɠ��l�̂��̂��g���܂��B

| �݉� |

���h |

|

|

�܂���������p�����w���q���i�܂�j�x�ƌĂ����肩��r�̕t�����A���̏㕔�A�w�̏㕔�������̂����p����o���܂��B���𒅂�O�ɒ��p���镨�ō���T�b���Ȃǂō���Ă��܂��B

���̍b�Ƃ����̂͏d�v�ȂƂ���ŁA�������a����ƕ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�������w�b���i���������j�x�Ƃ����h����A���܂��͂����ォ��t�������𗚂��܂��B��������Ȃǂ�Ԃ��t���č���Ă��܂��B

| ���q�� |

�b�� |

|

|

��������L�̓���Ȃ��̂��w�@���܁i�͂Ȃ��݂Ԃ���j�x���w�O�܁i�܂��Ԃ���j�x������܂��B�@���܂͓��̑O���A�����ɕt����W�t���̑܂ŁA��i�⏬���Ȃǂ�������̂ł��B�O�܂͕@���܂�O�̑������ɕt�������̂ł��B�����͑S�Ă̓�����ɕt����ꂽ�킯�ł͂���܂���B

| �@���� |

�O�� |

|

|

�ȉ��ł͓�����ƌĂ�鑽���̍b�h�̒����������Љ�܂��B

������

| ������ |

������`�� |

|

|

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

�w�������i��������ǂ��j�x�Ƃ���e�ŗ��߂������ŁA���̌`�Ɏ��Ă���̂ł����Ă�܂��B�����Œ��ԕt���ɂȂ��Ă��܂��B���������ɗ��߂�����i�}�̂悤�Ȃ��́j�ƁA�c�ɗ��߂����������A�����߂̕��͎ւ̕��Ɏ��Ă���̂��w�֕����x�Ƃ��Ă�A�������̎���h�������̂́w�C�V�k���x�Ƃ��Ă�܂��B������̒��ň�ԑ����^�C�v�ł��B

�w������`���i�Ђ˂̂Ȃ肩�ԂƁj�x�̓�����͍l�Ď҂̖��O�ŁA�T���̓S���琬���Ă��܂��B���݂����̑O�ʂɎ��t�����A��������w�����삵����x�ƌĂ����̂ŁA���̂�����̕������܂���オ��㑤����̉��܂ŕ����悤�ɐ��ꉺ�����Ă���Ɠ��̌`�ɂȂ��Ă��܂��B

���͂��Ȃ菬�U��̂��̂ɂȂ��Ă���A�������ɂ͔�̗����ł͂Ȃ��A�T�b���Ƃ����S�܂��͗��v�̘Z�p�̂��̂n�ɒԂ��t�������̂��g���܂��B

����

| ����� |

|

|

|

�����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

�w�����i�قƂ��ǂ��j�x�Ƃ͓��Ɍp���ڂ̂Ȃ��A�ꖇ�ō��ꂽ�悤�Ɍ���������������܂��B�Ȃ������Ƃ������O���t�������͂͂����蕪����܂���B�����͐��m�̍b�h�̉e�����琶�܂ꂽ���̂Ǝv���܂����A�ꖇ�ō��ɂ͂��Ȃ�̋Z�p���K�v�ŁA���ۂ͉������̂悤�ɉ��������p�����킹�āA�v�𒅂����莽�������h�����肵�āA�ꖇ�̂悤�Ɍ��������̂������悤�ł��B����ɗl�X�ȕ��l��ł��o�������́A���G���{�������̂Ȃǂ�����܂��B

�ܖ�����

| �ܖ��� |

|

| �����[ �u���{�̍b�h����T�v ���� �ǕF������� |

�O�A��A���e�A�E�e�Q���̌ܖ��ɕ������ꂽ�����ŁA�����ɑ����^�C�v�ł��B�܂��A���̑O�A�w�̕����ł����ꖇ�ō�邱�Ƃ͓���A�R�����炢�̔��c�ɕ��ׂāi��̉������̏c�Łj���߂āA�������i���ɖؕ��Ȃǂ����������́E���Ԃ߂鎞�ȂǂɎg���܂��j�j��h���ĕ���ɂ��A�d�グ�̎���h���Ĉꖇ�̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�w��̉����x�Ƃ��Ă�A�֓��ŗ��s�����̂��w�֓���x�Ƃ��Ă�܂��B�ɒB���@��������D�݁A�ɒB�˂̌`���Ƃ��č̗p���A���i�������������E��q�j�ɂ����̌`�����̗p���������ł��B�]�����w��䓷�x�ȂǂƂ��Ăꂽ�����ł��B

��ؓ�

| ��ؓ� |

|

�����̐���ɓ������Ă̎Q�l�ɂȂ����̂��w��ؓ��i�Ȃ��ǂ��j�x�ł��B���m����b�h�Ȃǂ��A������A�����̕����ȂǂɍD�܂ꂽ�悤�ŁA�������{�I�ɉ��ǂ������̂���ؓ��ł��B�O��̓��ɂȂ��Ă��āA���e�Œ��ԗ��߂ɂȂ��Ă��܂��B���̒����͍����M���������Ă��āA�M�̕����ł킩���t������Ă��܂��B���֍s���قǂ��ڂ�Ő�����悤�ɂȂ��Ă��܂����A���̊�Ȍ`���G�̍U�������点�Ėh���Ƃ����H�v�ł��B���ɂ������悤�ɒ������M������܂��B

�w���c�Ď�i�������āj�x�Ƃ͕Z�\�̂悤�Ȍ`�̋���t�������̂ŁA�Z�^�i�ӂ��ׂ����j�x�Ƃ������܂��B�]�ˎ���ɂ͕Z�\�̂悤�ȕ������W�t���̂��̂ɂȂ�A��⏬��������悤�ɂȂ�܂����B

| ���c�� |

|

�]����

| �]���� |

|

�����ɗl�X�ȕ��l��ł��o�������̂����W���A�l�Ԃ̑̂�ł��o�������̂�����܂����B�m�����̍r�X�������u����͕킵�����̂��w���x�Ƃ��Ă�A�]����ł��o���Ă���̂��w�]�����i����ǂ��j�x�Ƃ��Ă�܂��B

| ���^�̊� |

|

���̔��ɖт�A�������Ƃ��s���A�w��Y���i��낤�Ƃ��j�x�Ƃ����̂�鞂̕t�������̂ŁA���̑��ɗl�X�Ȕ��^�̂��̂�����܂����B����͊����J�⎼�C�A���������邽�߂̂��̂ł��B

�܂��A�w�w�H�D�x�͌��X�h���p�Ȃǂɒ������̂ł����A����Ɏ��Ȃ����ڗ�������悤�ȗp�r�Ɏg���A���t���̂��͍̂������m���p���A��ԕ��y�����̂͑������̂��̂ŁA���ʐw�H�D�ƌ������̑��������w���܂��B

�U�D��

| ��݂�� |

|

��������ɂ��w���y�x���g�D������A�������y�A�|���y�A�S�C���y�Ȃǂ��\������A�ނ�͎����̕����b�h�Ȃǎ����Ă��Ȃ��̂ŁA�ق���������������A�݂��^���܂����B�������w���i�������������j�x�A�w��ݓ��x�ƌĂт܂��B�N����������悤�ɑ傫�߂ɍ���Ă��āA�����Ď�A�w�}�������͊����ꎮ�ɂȂ��Ă��܂��B�w�}�⓷�ɂ͑O��Ɏ��ʂ̂��߂̖䂪��܂��͋����ŕ`����Ă��邱�Ƃ�����܂��B�G�p�ő�����̂ŁA��b�i�Ă����E��̍b��������ŕ����Ď�ɕt���Ă���j�������Ď��t���Ώ|�������Ȃǂ͕t���������Ёi�͂��j�ɑ��������ł��B

�w�}�̌���ɂ͓������������A�J�悯�̂��߂ɕz������Ă����w���Ƌʁi�Ђ傤�낤���܁j�x��Ђ������A�܂��͗��������ɂ����Ă��܂��B���ƋʂƂ������i�ق������E���������т��������������́j�������Ă���A�ʂP����H���ɂȂ��Ă��܂��B���̂܂܃|���|���H�ׂĂ��ǂ����A���������ĐH�ׂĂ��ǂ��A�̂̕ۑ��H�i�ł��B�Ȃ��w�}�͓����ɂ��g���܂����B���̑�����������ɂ���Ė�ȂNJ֘A���镨���g�т��܂��B

| ���ƋʂƖ |

���̉��ɓ���тт� |

|

|

��ݓ��͎��f�ȑ���ŏ�Ȃǂɒʂ��ԍ���ł������̂�����܂����B

���̌��͎��㌀�Ȃǂł��p�ɂɓo�ꂵ�܂����A�����͒������Ԉ���Ă��܂��B����̗l�q��`�������̂�����ƁA�ǂ����̉��ɓ���ттĂ���悤�ɕ`����Ă��܂��B�܂�A����ттĂ��瓷�𒅂Ă����̂ł��B�����̗h���̎��̊Ԃ��畿���`���Č����܂��B����Ȃ�Ⴆ�ΐ�ɗ��������ł�����E���Ήj�����Ƃ��o���܂����A�����̂Ă��ɍς݂܂��B�㉽�炩�̗��R�œ���E�������������̂ł��傤���A���肵���������瓷��E���̂Ă����ł������c��悤�ɂ��邽�߂ł��傤���A�Ƃɂ������̂悤�ɒ��p���Ă��܂��B

| �F��Ɠ㊙ |

|

| ���������g���Ă������̂ŁA���R�̕K�{����ƂȂ��Ă��܂��B |

| ���� |

|

| ���̎����ɓo�ꂵ������ŁA���̒����͓�ڒ��̊~�̖ł���ɓ�ڎO�����̓��g��t���܂��B���̏㔼���ɂ͎L��𒅂��A�������{���܂��B�\��؉H���t���āA���̂��K�ɂ͐Γ˂��͂ߍ���ł��܂��B |

| �}���㓁 |

|

�}���㓁�i�����Ȃ��Ȃ��j�́A��B�̒}���i�}�O���ƒ}�㍑�j�Ŏg�p���ꂽ����Ȍ`��̓㓁�ł��B�����̓����Q���������悤�Ȍ`��ŁA�s�͂Ȃ��s�ɂ����镔��������ɂȂ��Ă���A�����ɒ����_����������Ŏg�p���܂����B

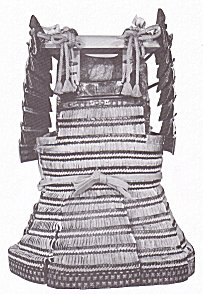

������͊��S�h���̍b�h�ł��B���A���߂��݁A�A�A��Ƃ����}�������A������A�ʖj�A�A���ȂǂŎ���A�r�⌨�������Ď�A��b�ŁA�㔼�g�����ŁA�����g�������A�Ώ|�A�����A�b���ȂǂŎ���Ă��܂��B�����Ďa�荞�ތ��Ԃ��Ȃ����炢�ł��B�ł͂ǂ�����Đ�����̂ł��傤���B

| ����� |

|

�b�h�͂����Ƃ��Ă�Ό��ԂȂ��U�ߍ��ރ|�C���g���Ȃ��悤�Ɍ����܂����A�����₷���悤�ɍH�v����Ă���̂ŕK������������A���Ԃ�����̂ł��B�Ⴆ�Θr���グ����e�ɁA���������r�̗����i�O�����Ď�ɕt�����������܂����A�����ɂ͂Ȃ��j�A���Ƒ������q���ł����h���������A�����̊��A�G�����A���̍b�Ȃǂł��B�����Ƃ��Ă�������͎��܂����A�����Ƃǂ����Ă��킸���Ȍ��Ԃ��ł��Ă��܂��܂��B�����̂킸���ȃX�L��_���čU������̂ł��B

| �㓁�ł̐���t�� |

���Ӗ_�ʼn��� |

|

|

�����������Ӗ_�Ȃǂőł��t������Ȃ�̃_���[�W��^�����܂��̂ŁA�̐������ꂽ�u�ԂɍU������Ȃǂ̕��@������܂��B���邢���㓁�ʼn����炷�肠���đ����̒��̌҂����_���Đ���t�����i�X�J�[�g�̂悤�ɂȂ��Ă��鑐���͂��̍U���ɍł��ア�j�A�㊙�ł��ԂƂ̂�����ˏグ�Ď��_�����Ƃ��o���܂��B�b�h�͏d���̂ő�����Ƃ����ɓ|����Ă��܂��B�]���ēG�ƑΛ����Ă��鎞�������J���č��𗎂Ƃ����̏�ԂŔ�ѕ������Ȃ���Ȃ�܂���B

���ƒ����ɂ���

�㓁�i�Ȃ��Ȃ��j�́A�G��ガ��i���ɕ����Đ�j���߂̕���ŁA��������ɂ͎g�p����Ă��܂������A����́u�����v�Ə�����Ă���悤�Ɏ�������̒����i�Ȃ��܂��j�̂悤�ȁA�Ҋ����̓��ɒ����_�����t�����悤�ȕ��ł����B���q����ɂȂ�ƁA��̒������ɒ[�ɋȂ��������ƁA�Ҋ����̂Q��ނƂȂ�A��k�����ɂ͋ɒ[�ɋȂ��������͂Ȃ��Ȃ�A�Ҋ����ɔ����t���������嗬�ƂȂ�܂����B

�]�ˎ���ɂȂ�ƁA�Ҋ����̕����j�^�i���Ƃ������j�ƌĂ��悤�ɂȂ�A�j�^�����n�n�肪�Z�����敝���L���A�傫���������`�����^�i����Ȃ����j�ƌĂ�܂����B����͏����̗̑͂ɍ��킹�Đn����Z������ƁA�d�݂����Ȃ����Ă��܂��̂Ő敝���L�����ēK�x�̏d�݂Ƃ��A�͂��ア�����ł��e�Ղɐ��悤�ɔ���������������ł��B�]�ˎ���ɂ͓㓁�͕��Ƃ̕w���̕��p�ƂȂ�A�㓁�͉œ��蓹��̈�ƂȂ�܂����B�Ȃ��A��ɂ͒j�^���Ì^�i�����������j�A���^���b�^�i�Ƃ��������j�ƌĂԂ悤�ɂȂ�A�u�Áv�Ƃ͌��`�o�̏��ł���Ì�O�A�u�b�v�͌��`���̏��ł���b��O�ɗR�����܂��B

����A�����i�Ȃ��܂��j�͎�������ɓo�ꂵ������ŁA���i���j�̒������ł��B�������ɂ��L���������A�������{���؉H�i�����ρj���\���t���Ă��܂��B

| �Ì^�E�b�^ |

���� |

|

|

| �Y�R�t�o�Łu���{���厖�T�v���i����������l����� |

|

�Ƃ���ŁA�㓁�ƒ�������ʂ���l�ƁA�����Ƃ͓㓁�̊O���̂��ƂŊO�����Ⴄ�����Œ��g�͓����Ƃ���l�����܂��B��ʓI�ɁA�Ҋ�����̂��́A���邢��������������̂ŊO���̕����Z�����̂��A�悪�����đ傫�����萡�@���Z�����̂�㓁�ƌĂт܂��B

�]���ĉ���̂���呾���グ�ē����𗎂Ƃ����悤�Ȃ��̂������A�悪����C���ʼn���̖������̂�㓁�����ƌĂт܂��B�ǂ���ɂ��㓁��������̂�����܂��B

| ���������̓� |

�㓁�� |

|

|

| ���O���D�����فu���낪�˂̔��v��� |

�H�|�o�Łu�����������ǂ���v���\��j������� |

�Ȃ��A�㓁�����A���������ɂ��Ă��U���ƑU���ŏڂ���������Ă��܂��̂ł�����������������B

��k���������玺���ɂ����đ��͐��̎�v����Ƃ��Đ���ɍ���Ă��܂��B�퍑���ɂȂ�ƕ�����\���w��ԑ��x�Ƃ������t�����܂�A�ЂƂ��ǂ̕��m�ł���Ȃ�Α��������悤�ɂȂ�A���̎����̗b���ł����w���y�x�B�ɂ��݂��^���A���ő劈�܂����B���͑����Ⓛ�A�|�Ȃǂƈ�����S���̑f�l�ł�������֗��ȕ����ł����B

�]�ˎ���ɂȂ�ƕ\�����Ƃ��Ďg���A�����ȊO�o���ɂ͋��Ɏ������A��ɂ͊e�ƓƎ��̕��l��`��p���Ċi����\���܂����B���㌀�Ȃǂł͂��̑��͂��܂�o�ꂵ�܂���B�]�ˎ���̏W�c�ł̎a�荇���Ɋւ��Ă����̑������҂���l�ł������A�����瑤�����|�I�ɗL���ɂȂ����̂ł��B���Ɏ����ł̗���ł���Ȃ�����ł����B�����ł͂��̑��ɂ��ď�������������Ǝv���܂��B

���̋N��

���q����̌Õ����ɂ��u���v�Ƃ����������g���Ă���܂����A������u�ق��v�Ɠǂނ̂��u���v�Ɠǂނ̂��͒肩�łȂ��A��k�����́u�����L�v�ɂ������w���x�Ƃ������t���g���Ă���L�����̕������p������悤�ɂȂ����ƌ����܂��B

��k�����̍�����Ɂu��������ċ���˂���v�Ƃ����L�q�������A�]�ˎ���̊w�҂ł���V�䔒�͂��́u�R��l�v�Ƃ��������̒��ŁA�u�痘�Ƃ������̂͌Ái���ɂ����j�́h�ق��h�̐��ɂ����o����ɂ���A��������ɂ͍��̂��̂̎��A����Ƃ���Ȃ���A���O�����̊Ԃ��n��邱�ƈ��Ȃ�ׂ��v�Əq�ׁA�h�ق��h�ɑ��̕������[�ĂĂ��܂��B�܂葄�Ƃ������̂́u�ق��v�̐��x�ō��o�����k�����̌��O�A�����̍����琢�ɍL�܂����Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ������Ă��܂��B

��������̒�������̍��ŁA�����g�̕�����g�i�Ăق��j�������Ă���G���u����[���G���v�ɕ`����Ă���ƋL���܂������A�u��Ôk�߁v�Ƃ����Õ����ɂ́u��g�̕����ׂ��������A�g�n�����ɂ������̂Ȃ�B�痘�Ƃ����R�͎�g���������˂�����`�ɂāE�E�E�v�Ƃ��邱�Ƃ���A�u�˂�����v���a���āu�˂����v�ɂȂ�u���v�ɂȂ����ȂǂƐ�������Ă��܂��B�����������������Ȃǂɂ��Ă͏�������܂����A���q���������k�����ɂ����鍠�ł��낤�Ǝv���܂��B

�g�Ƒ�

�g�i�ق��j�ܑ͑��i�ӂ�����/���}�j�̂悤�ȓ���ɂȂ��������ɕ������t������̂ł����A�����̗��_�ܑ͑���g����̕����݂̂�ۊǂ��Ă������Ƃ������Ƃł��B���ɂł�����Ă����āA�����Ƃ������ɂ��K���Ȗ_���E���Ă��ē��ɍ����悤�ɍ��Ηǂ��̂ł��B���̔��ʁA���_�͌s�i�Ȃ����j���Ȃ��̂Ő܂�₷���A���������ƕ��̕�����藎�Ƃ���Ă��܂��܂��B�]���Ď�g�Ȃǂ͂��������đf�����˂��Ƃ�������ŁA����I�ɂ͏e���œ˂��Ƃ����悤�ȓ���ɂȂ�܂��B�܂����ɂ͕Ў�œ˂���������܂��B

����ɑ������͓����l�Ɍs������A���������̐n�n��ɑ��Ă��Ȃ蒷���Ȃ��Ă��܂��B���̒����s�����ɍ�������ŖړB�ŌŒ肵�܂��B�s�������̂́A�g�̂悤�ɑ���Ɏa�藎�Ƃ���Ȃ��H�v�ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B�Ȃ��A���ɂ��ܑ��i�ӂ�����j�Ƃ����āA�s�������s�ɂ����镔��������̋���ɂȂ��Ă�����̂�����܂��B�܂��A�ܑ��̌������镨�̂قƂ�ǂ͐V�����̒}�O�M����h�̕��ł��B

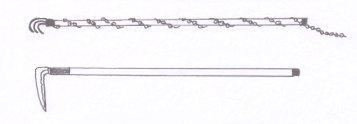

| �ܑ� |

|

| �Y�R�t�o�Łu���{���厖�T�v���i���������@��l����� |

���͓˂��Ďg������ł���Ǝv��ꂪ���ł����A����ň����܂��B����̒������点��悤�ɉE�������Ɉ����đO�ɌJ��o���A�܂��E��Ō���ɌJ�荞�ނƂ�������ɂȂ�܂��B�u���͓˂��ȁA�����ČJ��o���B�Γ˂ɐS������v�Ƃ������t������A�Γ˂ɐS������Ƃ́A��ɏ�Q���Ȃǂ������đ��̂��K�̐Γ˂������Ă��܂��Ƒ���ɕ���͂܂ꂽ�肷��̂ŁA����̗]�T�����ĂƂ������ƂŁA���̑����I�m�ɕ\�����Ă��܂��B

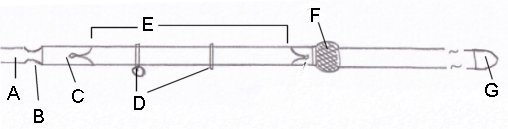

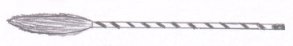

| ���̍\���Ɠ��� |

|

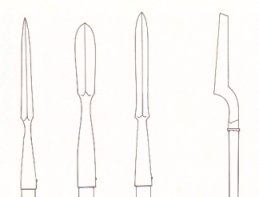

���̕�������

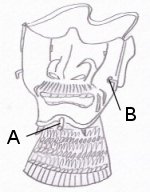

| �`�F��i�فj |

���̓��g�̕����ł��B |

| �a�F����� |

���S�Ɠ��g�̋��̂��тꂽ���������Ăт܂��B |

| �b�F�����i�������ˁj |

���̐�[�ɂ������ŁA���̒��S��������̎��ӂ�܂�Ȃ��悤�Ɏ�����ł��B

|

| �c�F�����i�ǂ����ˁj |

�֏�̋���Ō����Ɠ����ړI�̂��̂ł��B���������ꍇ������܂��B�w��t���̊x�Ƃ����������t���A�������w����i��肶�邵�j�x��t���܂��B����Ƃ͊e���Ȃǂ̎��ʕ[�̂悤�Ȃ��̂ŗl�X�Ȏ�ނ�����܂��B

|

| �d�F�����ł� |

�e�̂��Ԃ犪�̏ォ������̊Ԃ̕��������Ăт܂��B |

| �e�F���Ԃ犪 |

�w�����߁x���Ƃ������A�����ł��ɗ���Ă����G�̌������Ԃ犪����O�i�������j�̕��ɗ���Ă��Ȃ��悤�ɂ��Ԃ�̂悤�Ɋۂ������H�v�ł��B |

| �f�F�Γˁi�������j |

���̂��K�ɕt�������ł��B�l�X�Ȍ`������܂��B

|

���̎��

���͑傫����������w�f���i�����j�x�A�w�����x�A�w�������x�A���̑��w����ȑ��x�ɕ������܂��B�f���Ƃ����͕̂䂪�_��ŕ����\�ȂǕt���Ȃ����̂��ƂŁA���͑f������n�܂�A�ł��L���g�p���ꂽ���̂ł��B���̑f���ɍH�v���Â炵�Ċ��������ȑ������܂�܂����B

| �f�� |

���� |

|

|

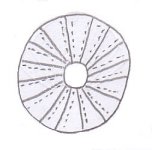

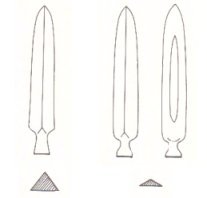

���f����

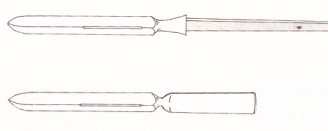

�f���̕�i���j�Ɏ��t������@�͂Q��ނ���A���̂悤�ɒ��S�i�Ȃ����j��������́A��̉�������ɂȂ��Ă��āA�����֕��̐����ꍞ�ގ��̂��̂ƂȂ�܂��B�܂��f���͐��@�ł͂R��ނɕ������܂��B�Z���i��ڂ܂Łj�A���g�i��ڈȏ��ڂ܂Łj�A��g�i��ڈȏ�j�ƂȂ�܂��B

��̌`��ɂ����O�p�������O�p���A�����Ȃǂ�����A���O�p��͒f�ʂ����O�p�`�Ȃ̂ŏ�v�Ő܂�ɂ����A�d�����̂��т��̂ɓK���Ă��܂����A��Ŏa�����ɂ͊p�x����邢�̂œK���Ă��܂����B������O�p��̒f�ʂ͓ӎO�p�`�ɂȂ��Ă��āA���ʂɔ�������̂������ł��B�h���ɂ��a��ɂ��K�����`�ƂȂ��Ă��܂��B����͒��������ӂ����ł������ʂɔ�������̂������ł��B���̌`���G���h�����ꍇ�̏������L���Ȃ�A�E���͂��������̂ł��B�Ȃ���闝�R�͏d�ʂ̌y�������邱�ƂȂ���A�G���h���������ؓ������k���ĕ䂪�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�h�������ł��B

| ���O�p��i���j�ƕ��O�p��i�E�Q�_�j |

���� |

|

|

��������

�����Ƃ͑f���̕�̉�����F�X�Ȍ`�̊��䂪�˂��o�Ă�����̂ł��B

���������i�Ȃ������j��

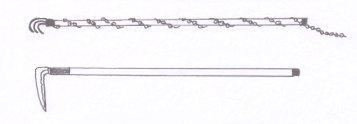

�퍑���ォ��]�ˎ���ɂ����Ă̍���Ŏg�p���ꂽ�A���g�̎G���i�����Ђ傤�j���g�p�������ŁA�S������U���T�O�������̕��ɒZ�����t���A�����t���邽�߂̊������łɂ��鑄�̂��Ă����Ăт܂��B

| ������ |

|

�퍑����̍���́A�܂��𓊂����邱�Ƃ���n�܂�܂��B���݂��ɓG�Ɍ������Đ𓊂�����̂ł��B���̌�ɓS�C��|�A�����̑��A�R�n���̓˓��ƂȂ�܂��B

���̍�����A�G���B������̒��S�ƂȂ��Ă��܂��B�_���Ȃǂm�Ƃ��Ē������A���y�Ƃ��Đ������킹���̂ł��B���̎G���B���g�����킪�������Ȃ̂ł��B�����̑��̕��͉��Ő������Ă���ŕ��i�������j�ō���Ă��Ă悭���Ȃ�܂����B���ɉ����Ė��Ȃ̂͋R�n�̕��҂ł��B��k�����ɂ͂��̋R�n���҂�j�~���邽�߂ɎG���͋|�������܂������A����ɂ͓��Ă邽�߂̌P�����s���ł������A���Ȃ炳�قnjP���Ȃǂ���Ȃ������̂ł��B

�Ȃ����ɌP�����v��Ȃ��������ƌ����ƁA�w�����̐w���ۂɍ��킹�đO�i�A�@���A���A��ނȂǂ�����Ηǂ������ł��B�������˂����ɒ��q�����킹�ĂЂ�����ł��@���悩�����̂ł��B����Ȃ畐�|�������̂Ƃ͈���āA���y�B�ɂ��o�����̂ł��B

�w���i���Ԃ��܁j�x�Ƃ͒�����������������������������ĉ�������Ԃ��̂ŁA�G���猩��ƕ�悪���W���ĎՂ��Č�����̂ŁA��قǂ̖��m�炸�ȊO�͓ːi���Ă���Ȃ��̂ł��B�����ːi���Ă���R�n������A���𗎂Ƃ��ĕЕG��t���A���𗧂Ă��G�̏�ɒu���A�Γ˂͒n�ʂɓ˂��h���悤�ɌŒ肵�̐���Ⴍ���đ҂��܂��B��������Ɉ��܂��͉�������сA�R�n���ːi���Ă������Ăɑ吺�������Ȃ��畿��n�ʂɑł��@���܂��B��������Ɣn�̓r�b�N�����Ď~�܂�܂��B����ł��~�܂炸�˂�����ł���������グ�Ĕn�̋���_���ĕ��͗���ŌŒ肵�A�Γ˂͒n�ʂɓ˂��h�����܂܂ɂ��Ă����܂��B�n�����̒������ɓ˂�����Ŏh����ƕ��͑傫�����Ȃ�܂����A���ɖ߂������S�L���Ƃ����n�˕Ԃ��e�͐������̑ŕ��ɂ͂����A���n�������҂���Ăɓ˂��E���̂ł��B

| ���i���Ԃ��܁j |

�n�̋���_�� |

|

|

�܂��𓊂�����̂͂��̒���������������߂ŁA����Ń_���Ȃ璷�����Β������̑s��Ȓ@���������n�܂�̂ł��B�G�̕����グ�������ɑł��đł��đł��܂���̂ł��B�ꕔ�������Ƃ�������U�ߓ���܂��B���������͂��̒��������̓��������ɂ悭���A�悭�P������Ă��܂��B

| �Ђ�����@������ |

|

������ȑ���

�Ǒ�

����ȑ��̂ЂƂ��w�Ǒ��i�������j�x������܂��B�f���̕������ꈬ��قǂ̊ǂ�ʂ��������ł��B�Ǒ��̏ꍇ�͕���������ԁi��R���U�O�����j�قǂ�����܂��B�ǂ��\��t�������́A�����\�ɔ�����t�������̂�����܂��B�ǂ͓S�⓺�A�^�J�A���v�Ȃǂ�����A��я���t�������̂�����܂��B�L���\�������ي��ɂ�����A���̂悤�ɕ������ɕR�����������̂�����܂��B�ǂ��\�͍������邽���ŁA�ǎ��̂͑����J��o���X�s�[�h���グ�A�ђʗ͂����߂邽�߂̂����ł��B�ǂ���֔����Ă��܂�Ȃ��悤�Ɋǎ~�߂̓�����t���A�Γˑ������֔����Ă��܂�Ȃ��悤�ɑ��߂ɍ���Ă��܂��B

| �Ǒ� |

�ǂ̔��� |

|

|

�f���͉J�I�ȂǂɔG���Ɗ��肪�����Ȃ�A��̕��Ɋ��������Ă����������肪�����Ȃ�܂��B�ǂ�t���Ă��������ň���A��̉E��ő����J��o���ƁA�ǂ̒����d�����������Ĕ�Ԃ悤�ɌJ��o����܂��B�J�I���̊��Ȃǂ��S���e�������A������A�ǂ�������ɏ����Ă���я������ɂ���߂Ă����A�ǂ�����Ȃ��Ȃ��Ă��e���Ȃ��g���܂��B���̊ђʗ́A�X�s�[�h�͂������炵���A�Z�̓������т��ƌ����Ă��܂��B

�ǂ��\�ɕt���������́A�ǎ~�߂̏��\�Ɉ��������ĕ��̐Γ˂�n�ʂɃg���Ƒł��A������U�肷��Ƃ͂����悤�ɂȂ��Ă��āA�ǂ��茳�ɗ����Ă���Ƃ������H�v��������Ă��܂��B����͑��̈ꗬ�h�̓���ȑ��u�������ł��B

| �Ǒ��̎g���� |

|

�ˑ��i�|�|���j

���ōb�h�𒅂����҂Ɛ키�ꍇ�A���̂悤�ɐ�̐�������̂œ˂��Ă����ʂ�����܂���B�����Ő悪�݊p�̂��̂œ˂��|������A��������肵�܂��B�܂��őO���ɐ��ޓG���͖؏|�𗧂Ăē����̗l�q���B�����肵�܂����A����ɓS�C��|���˂Ă��Ӗ����Ȃ��̂ŁA������˂��|���̂��w�ˑ��i�����j�x�ł��B

| �؏| |

�ˑ� |

|

|

���i���j�ɂ���

���̕��̍ޗ����~�A�|�Ȃǂł��B���ݐ܂낤�Ƃ��Ă����Ȃ��Đ܂�Ȃ������ǂ��ƌ����܂��B�|�̏ꍇ�͒|�݂̂ō��̂ł͂Ȃ��A�̐c�����ĉ���|�ŕ�ނƂ����Z�@���g���܂��B������w�ŕ��i�������j�x�ƌĂт܂��B���S�̐c�ɂ͐��Ȃǂ̂��Ȃ�ގ����g���A���̎��͂��O�p�ɍ�����|�ŕ�ނ悤�ɂ���݁A���z�Ŋ����ĕR��v�Ŋ����A���̏ォ�玽�������܂��B

| �ŕ� |

|

�~�̕��̏ꍇ�A���̓��u���ɂ͗l�X�ȍH�v��������Ă��܂��B��ʓI�Ȃ͎̂茳���A��ɍs���ɏ]���ď��X�ɍׂ�����w⡌`�x�ƌĂ�镨�ŁA�悪���Ȃ�̂Ŏg���悢�悤�ł��B�܂��A�����Ȃǂł͕����w������x���t�����Ă���ꍇ�������A����͕��̒f�ʂ����~�ł͂Ȃ����`�����Ă�����̂ŁA�Èłň��������ł����̌�����������悤�ɍH�v���ꂽ���̂ł��B

�������g���ꍇ�ɁA���𐅕��ɂ��č\���邱�Ƃ��w�����i�Ђ炩�܁j�x�Ƃ����A����͖h��̍\���ŁA�����c�ɂ��č\���邱�Ƃ��w�芙�x�Ƃ����A����͖h��ɂ��Ȃ�U������ꍇ�͐[���h�����Ƃ��o���܂��B�����Ɛ؊������邭��ς��邱�ƂœG�̑��Ⓛ�����������芪���グ���肵�܂��B�f���̏ꍇ�͑����ł�͂܂��ǂ����悤���Ȃ��ł����A�����̏ꍇ�͊��̑O��ǂ���ɂ��n���t���Ă���̂ŁA�����Ă������Ă��邱�Ƃ��o����̂ŁA�I舂Ɏ���o���܂���B

| ���` |

�����Ɛ؊� |

|

|

���͍]�ˎ���ɂ����m�̕\�����ƂȂ�A��قǂ̌y�y�łȂ�������~�̗��Ԃɑ����|������悤�ɂ��Ă��܂����B�b�h����̐킢�̏ꍇ�͍b�h�̌��Ԃ�_���ČJ��o���K�v�����邽�߁A�ē����O�͒|�̕��ɐj��t���Č���ɒ݂����ꕶ�K�i�T�~�ʂ̂悤�Ɍ����Ă���j��h�炵�A�|�̕��̐j�ł��̌���˂��ʂ��Ƃ����P�����s���������ŁA�ނ̍s���Ƃ���F�b�h�̌��Ԃ�˂���|��Ă������Ƃ����b������܂��B