| 大左の焼出し | 大左の鋩子 |

|

|

| 西海道 |

| 筑前(福岡) | 豊後(福岡・大分) | 日向(宮崎) | 壱岐(長崎) |

| 筑後(福岡) | 肥前(佐賀・長崎)) | 大隅(鹿児島) | 対馬(長崎) |

| 豊前(福岡・大分) | 肥後(熊本) | 薩摩(鹿児島) |

| 筑前国(福岡)<ちくぜん> |

左文字一派

南北朝期の左文字の祖先と言えるのですが、作風は古作九州物で大和伝風です。板目が柾がかったり、綾杉風になるのが主で、柔らかそうなねっとりとしたもの、小沸出来の直刃、小乱れで匂口が冴えずぼんやりとした刃文というのがおよその古作九州物の作風です。

■良西(りょうさい) 約770年前

豊後国英彦山の修験僧。在銘短刀が現存します。■入西(にゅうさい)

良西の子とも良西同人とも言われます。博多善導寺から安芸国(広島)の寺院に派遣され、同地で作ったものなどが現存します。■西連(さいれん)

良西の子。初め国吉と名乗り法師となって西連と称しました。博多光明善導寺の僧で刀匠。二代あったようです。■実阿(じつあ)

初代西連の子。

金剛兵衛一派

太宰府付近で作刀した一派です。宝満山の真言宗山伏派の僧門鍛治。戦国時代、大友宗麟による宝満山の焼き討ちなどにより住みかを失い、各地へ四散し古刀末期には消滅しています。現存する物は室町期のものが主です。ちなみに「こんごうひょうえ」と読みます。

■盛高(もりたか) 約700年前

初代。作刀は希で、室町の応永以降の後代のものがほとんどです。

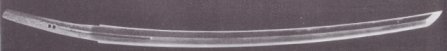

■左文字(さもんじ)約640年前

左衛門三郎安吉。実阿の子。銘は表に「左」、裏に「筑州住」と通常切ります。通称左文字。大左(おおさ)とも呼ばれ、正宗十哲の一人。「左」は左衛門三郎の略。「左」だけでは語呂が悪いので備前一文字同様「文字」を付けて呼びます。太刀の在銘品は国宝「江雪左文字」一口のみです。重要文化財に「小夜左文字」があります。一説では、左文字派は南朝方に付いて玉砕し、生き残った刀匠達は長門(長州左)、肥前(平戸左)、筑後(大石左)に逃れていったとされています。

<作風>祖先の古作九州物の作風から脱却し、相州伝の作を残しています。小板目肌に地景を交え、冴えて明るく焼出しに乱れを一つく焼き込んでいるのが特徴です。鋩子はふくら上で一つ乱れて先は地蔵風になり、返りが寄るのが特徴です。鑢は大筋違い、筋違いが主で一門南朝年号を年紀に使っています。

<義元左文字>今川義元が桶狭間で織田信長に急襲された時に帯ていた太刀です。信長が奪い勝戦記念に五寸磨上げ、金象嵌で「織田尾張守信長」と入れ愛蔵していまいた。本能寺の変の後、秀吉に渡り徳川家に贈りました。徳川家では世代が代わる際は継承の印としてこの太刀を引き継いでいきました。振り袖火事で焼身となったのを越前康継に命じ再生させ、信長を祭る建勲神社に寄進され重要文化財に指定されています。

| 大左の焼出し | 大左の鋩子 |

|

|

■吉貞(よしさだ)

大左の子。■安吉(やすよし)

大左の子。のち長門国へ移住し、長州左として栄えました。■定行(さだゆき) 良業物

左文字の門人。のち安芸国(広島)へ移住し芸州左(げいしゅうさ)一派となります。■他、吉弘(左文字の子)、国弘(定行の子)、行弘(左文字の門人)、弘安(行弘の子・良業物)などが居ます。

金剛兵衛一派

作風は板目肌が流れるもの、柾目の混じるものがあり、白気映りのある肌で、匂出来の直刃が多いです。地刃ともに冴えないのは九州物全般の特徴ですが、特にその傾向が強いようです。中心は独特な卒塔婆形で鑢目は切り、または浅い勝手下がりです。

■盛高(もりたか)約600年前

後代盛高。他、頭に「盛」が付いた盛秀、盛吉などが居ます。

筑紫信国系

古刀期に山城国の信国一門が豊前国へ移住。新刀期初期には北九州全域に広がり一大勢力となりました。その筑紫信国(つくしのぶくに)と言われる系統から、京信国十二代目と称して出たのが信国吉貞です。黒田家に召され豊前から移住、黒田家に仕え、幕末まで続いています。この一門の作は黒田武士が誇りとしほとんどの作を自国の武士階級で独占し、他国に出しませんでした。

沸本位の大のたれ、広直刃に足入り、砂流しかかる作風で、中心は短めで鑢目は切りになっています。

■信国吉貞(のぶくに よしさだ) 約370年前

■信国吉政(のぶくに よしまさ)

吉貞長男。別流派の作刀を行ったので廃嫡され、弟が後を継ぎました。薙刀の名手。■信国吉次(のぶくに よしつぐ)

吉政弟。二代目を継ぎました。■信国吉包(のぶくに よしかね)

吉次の子。「袋槍」を多く制作し、この方面で名高い刀工です。■信国重包(のぶくにしげかね) 業物

吉包の子。八代将軍吉宗が開いた全国鍛刀コンクールで、薩摩の主水正(もんどのしょう)正清、一平安代、紀州四代南紀重国とともに最優秀賞を得、一つ葵紋を中心に切ることを許された名手です。葵の紋は出来の良い物のみ切るよう申し渡され、重包は忠実に守って葵紋入りの作は大変少ないようです。福岡石堂系

備前国一文字末裔という利英、是次が福岡に移住し一派を構えました。一文字風の丁子乱れ、互の目丁子、重花丁子などを焼いていますが、総体的に逆ががり、小沸付き、純然たる匂出来ではありません。丁子の頭がイカの頭のようになり、堅く尖り刃が混じることが特徴です。■石堂是次(いしどうこれつぐ) 約330年前

備前国より移住。信国一門に対抗する備前伝の名手です。江戸の石堂是一(いしどうこれいち)に学びました。■石堂守次(いしどうもりつぐ)

是次の従弟。

■信国光昌(のぶくに みつまさ) 約220年前

彫物の名手で緻密な彫物を施したものが多いようです。

| 筑後国(福岡)<ちくご> |

室町末まで続いた一派ですが、各時代とも「三池」、「典太」となっていて、集団ではなく少人数内での伝承が行われていたのであろうと言われます。他の系統の影響も受けていないと言うのも特徴です。刃文は直刃調です。また極めて幅の広い浅い樋を掻いているのも特徴の一つです。従って地刃冴えない(九州物の特徴)直刃調の刃文で広い棒樋のあるものは三池と言われるくらいです。

■光世(みつよ) 約1000年前

三池元真。通称三池典太(みいけてんた)。国宝「大典太光世(おおてんたみつよ)」があります。加賀前田家第一等の愛刀で「光世作」と銘があります。平安時代の作としては異風で、鎌倉中期を思わせる豪壮な太刀です。もと足利将軍家重宝で尊氏以後十三代に渡って受け継がれ、天下五剣の一つです。秀吉の手に渡り、その後前田家へ移りました。前田家ではこの光世作を、代々の当主以外には手を触れるどころか見ることも許されなかったそうです。国宝指定も写真だけで実物は持参されなかったほど重宝であったようです。樋の名人で幅広く浅く一点のムラもない樋を掻きます。室町時代まで同銘があります。

| 大典太光世(二尺三寸八分・国宝) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第1巻より |

大石左

筑前左文字末流。大石に住したことから大石左(おおいしさ)と呼ばれます。刀の在銘品は希で、ほとんどが短刀です。筑前の左文字とは直接的な作風の関連は見られませんが、彫り物が多く施されています。■家永、良永などが居ますが、表に「左」、裏に「石」とだけ切ったものがあります。約560年前

■鬼塚吉国(おにづかよしくに)約380年前 業物

岩代(福島)の出。■筑州茂勝(ちくしゅう しげかつ) 約360年前

越前下坂の分流。

■清秀(きよひで) 約170年前

久留米の刀工。

| 豊前国(福岡・大分)<ぶぜん> |

■神息(しんそく) 約1300年前

奈良時代の人と言われ、神息作と伝えられる無銘の剣があります。古来、大和国の天国と共に刀匠の祖先として仰がれています。

■長円(ちょうえん) 約1000年前

大和国千手院に属した法師鍛治で、彦山などの招きで移住。豊前、豊後の鍛治の基礎を作った鍛治と言われます。

豊前信国一派

山城国信国一派の三代目の子である定光(さだみつ)が、南北朝の戦乱で焦土と化した京を捨て、この地へ移住しました。戦国時代から新刀期に渡って筑前、筑後、豊前、豊後などに拡大し、かなり繁盛しました。これら同系信国一派を筑紫信国(つくしのぶくに)とも呼びます。この系統から、新刀期の名匠筑前信国吉貞が出ました。

■定光(さだみつ) 約660年前■吉定(よしさだ) 約540年前

| 豊後国(福岡・大分)<ぶんご> |

■定秀(さだひで) 約800年前

豊前国の彦山(九州第一の霊峰。古来刀剣に非常に縁の深い神社)の僧鍛治。大和国千手院に学びました。

■行平(ゆきひら) 約800年前

定秀の養子。後鳥羽上皇の御番鍛治の一人。晩年訴訟問題から相模国飯島崎に流刑され、ここで生涯を閉じています。

<作風>焼出しは焼落としになります。九州物特有の刃縁がうるんでいます。はばき元の鎬に樋を彫り、彫刻を施したものが多いようです。■正恒(まさつね)

行平の弟子あるいは孫と言われます。古備前、青江にも同銘があり、「七種の正恒」の一人で、備前や備中青江の正恒と混同されているものもあるようです。

古高田物

南北朝時代に豊後高田を中心に栄えた一派の総称です。

■友行(ともゆき) 約660年前

備前長船で相伝備前を学んだと言われます。伊豆の三島神社に相州鎌倉で作ったと思われる太刀が重要文化財に指定されています。■友光(ともみつ)約630年前

筑紫了戒一派(豊後了戒)

■能定(よしさだ)約630年前

山城国了戒門人。南北朝末期、戦災を逃れ移住。北九州一円に広まって「了戒○○」と名乗り、これらを筑紫(つくし)了戒と呼びます。

平高田物(末高田物)

室町時代の高田物を一般に平高田物(たいらたかたもの)と呼びます。「平○○」と切ったことからこう呼ばれます。江戸時代にまで及んで繁盛しますがその数三百以上にのぼり、美濃国関に次ぐ繁盛ぶりです。九州各地の武器の需要に応じて大量生産をしたので、一般に高田物と言えば下作物とされますが、当然中には良い作もあります。

■長盛(ながもり) 約600年前

平高田の祖。

筑紫了戒一派

■能定(後代・約560年前)、能真(よしざね)約600年前、信光(のぶみつ)約600年前、能秀(よしひで)約560年前、などが居ます。

豊後来系

■国宗(くにむね) 約600年前

山城国来系。京の戦火を逃れ移住。

■鎮盛(しずもり)約470年前

平高田。■鎮元(しずもと) 約440年前

平高田。

■豊後高田一派(ぶんごたかたいっぱ)

新刀期に入っても豊前、豊後、日向など各地で備前国や、美濃国とならんで日本屈指の武器製造地帯を築きました。高田(大分市)、豊前小倉、豊後中津(中津市)などで鍛刀していたようです。地の利を利用して全国に万人向けの刀を供給していました。名前の下に「行」が付いた刀工が多いようです。

■統行(むねゆき) 約360年前 業物

新刀高田の祖と言われます。

■友行(ともゆき)約360年前 業物

新刀初代。■重行(しげゆき) 約360年前■忠行(ただゆき) 約360年前

| 肥前国(佐賀・長崎)<ひぜん> |

平戸左

■盛広(もりひろ) 約670年前

筑前左文字門人。平戸へ住したことから平戸左(ひらどさ)と呼ばれます。

光世系

■大村光世(おおむらみつよ) 約600年前

筑後国三池典太の正系。大村に住。安芸国(広島)小春でも鍛刀したと言われます。

肥前忠吉一門

山城国の埋忠明寿に学んだ忠吉が帰国後に構えた一派で、山城伝の作風を良く伝えています。

<作風>新刀の中でも反りが高く、姿が良く、小板目肌が良く詰んで梨子地肌(小糠肌)となり地沸の良く付いた作風ですが、山城の来一派が皮鉄が薄いので部分的に芯鉄が出ているのを特徴とするように、忠吉一門の作にも黒く澄んだ変わり鉄が現れ、これを「澄み鉄」と呼んで特徴としています。焼刃は山城伝の沸本位の中直刃が主で、焼き幅は一定しており、乱れ刃の場合は乱れの谷に砂流しがしきりとかかることが特徴です。鋩子は尋常な小丸ですが鋩子も横手から突き上がり部分まで一定の幅で焼かれている特徴があります。また、乱れ刃であっても鋩子だけは横手下で乱れが止まり乱れ込みません。これを「肥前鋩子」と呼びます。鑢目は忠吉の正系が切り、二代目以降は右上がりの切り、傍系は筋違いが多く伊予掾二代宗次のみ逆筋違いになっています。また、銘はほとんど指裏に切っています(もちろん例外もあります)。彫りは専門の宗長、忠長などによって彫られています。ちなみに肥前には専門の銘切り師がおり、どれも整った中心仕立てに綺麗な銘が切られていて、自身で切った銘はどこか崩れていたり、揃っていなかったりします。

また、肥前では「肥前の数打ち」と言って大量の数打ち物が作られています。奈良の名物であったとも言われますが、初代忠吉などがこのような作を作ったとは考えられず、一門中の無名の弟子達が造っていたのかもしれません。

| 肥前刀の澄み肌と小糠肌 | 谷に砂流しかかる | 肥前鋩子 |

|

|

|

■初代忠吉 約400年前 最上大業物

山城国埋忠明寿門人。名手。作風は3回ほど変化しています。秀岸銘(しゅうがんめい)時代、住人銘(じゅうにんめい)時代、改銘後の忠広銘時代です。

※「肥前国忠吉」という銘には注意が必要です。これを「五字忠銘」と呼んでいますが、初代は秀岸銘時代、住人銘時代に書体は違いますが使っています。後代忠吉(二代は終生忠吉は名乗らなかったので忠吉銘はありません)も皆この銘を切っている時代があります。家督を相続するまでは「忠広」と銘を切り、相続して跡を継ぐと、受領するまでは皆「樋前国忠吉」と切るからです。

<作風>

秀岸銘時代:秀岸(しゅうがん)というのはどうやらお坊さんらしく、この人の書く字を真似て切った小振りの癖のある切銘のことをいいます。慶長十四年頃までの作で、慶元新刀姿すなわち身幅広い切先の伸びたガッシリトした姿に、焼き幅の広い沸本位の大乱れ、互の目、のたれなどを焼いています。銘は「肥前国忠吉」と五字銘に切ります。

秀岸銘時代の作風(銘が小振り) 刀剣博物館「桃山時代の刀剣」図録より 住人銘時代:秀岸銘をやめてのち、「肥前国住人忠吉作」などと切る住人銘が主になります。また「肥前国忠吉」とも切っており秀岸銘と同じに見えますが、秀岸銘は非常に小振りで、この頃の文字とは大きさが全然違います。この時期は小沸本位の中直刃を主に作刀しています。しかも沸が深いので一定の焼き幅にならずに、ゆったりとのたれているようなものになっています。鋩子は横手上から切先先端まで焼き幅が均一で小丸に返ります。これを「肥前鋩子」と呼びます。

住人銘・五字忠銘の作風 住人銘:講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より

五字忠銘:刀剣博物館「桃山時代の刀剣」図録より武蔵大掾忠広時代:晩年は武蔵大掾を受領し名を「忠広」と改め「武蔵大掾藤原忠広」などと切りました。一門に優秀な弟子達も増え、鍋島藩の資本のもと、共同作業による大量生産をした時代で、作風が一変します。反りの浅い切先の伸びた姿に大乱れ、大丁子を焼き、特に丁子は足の長い足長丁子を焼いています。

武蔵大掾時代の作風 刀剣博物館「桃山時代の刀剣」図録より ■近江大掾忠広(おうみだいじょう ただひろ)約360年前 大業物

二代目。しかし、妾腹の子であったので生涯「忠吉」銘は使いませんでした。■陸奥守忠吉(むつのかみ ただよし)約330年前 最上大業物

二代の子。三代忠吉。祖父の忠吉銘を名乗って忠吉銘を復活しています。新刀中の名手。■近江大掾忠吉(おうみだいじょう ただよし)約300年前 業物

三代忠吉の子。四代忠吉。■近江守忠吉(おうみのかみ ただよし)約260年前 業物

四代忠吉の子。五代忠吉。■土佐守忠吉(とさのかみ ただよし) 約400年前

初代忠吉娘婿。初代忠吉は改銘後この人に忠吉銘を譲りましたが、初代忠吉より早く死去し、この土佐守忠吉の子も早死したので本家との関係が絶えてしまいました。そのため二代忠広が継ぎましたが、忠吉銘は使いませんでした。■吉信(よしのぶ) 約400年前

初代忠吉の婿養子となり、忠吉家を継ぐ予定でしたが(初代にはなかなか男の子が出来なかった)、妾腹に忠広(後の二代目)が出来たので、別家を立てて独立しました。■河内大掾正広(かわちだいじょう まさひろ)約350年前 業物

吉信の子。初代。忠吉家の分家でありますが、藩主より本家より厚い待遇を受けていたそうです。明治まで代を重ねて十代まで続きました。■河内守正広(かわちのかみ まさひろ) 約320年前

初代の子。二代目。■備中大掾正永(びっちゅうだいじょう まさなが)約320年前 業物

正広の子。三代目。父が長寿であったので、家督は相続しましたが「正広」銘は名乗れず、父の前銘を名乗りました。■河内大掾正広(かわちだいじょう まさひろ) 約300年前

正永の養子。四代目。■出羽守行広(でわのかみ ゆきひろ)約350年前 業物

肥前吉信の子。初代正広の弟。初代行広。明治まで七代続いています。石堂派から備前伝を学び、銘の上に「一」を切ったものが多いようです。初代は長崎に赴き、オランダ伝来の鍛法も学び、「以阿蘭陀鍛作」などと切っています。■吉広(よしひろ)約360年前 良業物

初代忠吉門人。伊勢大掾。■吉房(よしふさ) 約360年前

初代忠吉門人。二代吉房 は 業物■忠清(ただきよ) 約360年前この他にも本家忠吉家の周辺にはたくさんの一族が居て、鍛刀しています。

初代。初代忠吉門人。佐賀住。二代目は下総大掾忠清(業物)。

■吉家(よしいえ)

初代忠吉の娘婿。初銘「広貞」。佐賀住。

■播磨大掾忠国(はりまだいじょう ただくに)約340年前 業物

吉家の次男。老後は播磨入道休鉄と称しました。初代正広と共に二代目近江大掾忠広の大いなる助手であったと思われます。■国広(くにひろ)約350年前 業物

吉家の長男。■大和大掾兼広(やまとだいじょう かねひろ) 業物

国広の次男。初代兼広。■遠江守兼広(とうとうみのかみ かねひろ)

兼広の子。二代目。「瓢箪鉄造」などと中心に切ってあるものがありますが、「瓢箪鉄」とは南蛮鉄のことで、形が瓢箪のようであるのでこう呼ばれました。その他

■伊予大掾宗次(いよだいじょう むねつぐ) 約600年前

忠吉系とは何の関わりもない、むしろ先輩格の刀匠です。佐賀住。忠吉系とは違い相州系の作です。■伊予掾宗次(いよのじょう むねつぐ)

二代目。以後八代まで続いています。■土肥真了(どひ しんりょう)約320年前 業物

初代は井上真改門人。のち帰国。五代続いています。

■近江守忠吉(おうみのかみ ただよし) 約200年前

五代忠吉の子。六代忠吉。■忠吉(ただよし) 約140年前

八代目。受領をすすめられたが固辞したと言います。後代忠吉の中で一番技量に優れた人です。■近江大掾忠広(おうみだいじょう ただひろ) 約200年前

七代目。父である六代忠吉死後三ヶ月後に死去。忠吉銘の襲名に間に合わなかったと言われます。ちなみに、忠吉家では襲名までは「忠広」と名乗り、襲名後初めて「忠吉」と銘します。九代目に明治維新の廃刀令によって転業しました。■河内守正広 約200年前

六代目。以後明治まで同銘が続いています。■他、是利(これとし)約150年前、境宗次(さかい むねつぐ)伊予大掾宗次八代目、林重秀(しげひで・直胤門)などが居ます。

| 肥後国(熊本)<ひご> |

古延寿一派

板目が良く詰んで、地沸が付いた来風の作風です。来と同じく地により黒みを増す変わり鉄が出ることが多く、「延寿肌」と呼んでいます。白気気味で柾目の強い働きの乏しいと言う所が来との違いです。

■国村(くにむら) 約680年前

山城国来国行に学ぶ。肥後国菊地氏の招きにより移住。鎌倉時代のものを「古延寿(こえんじゅ)」と言います。「延寿」の由来は、国村が「延寿太郎」と称したからということです。■国吉(くによし)約670年前 良業物

国村の子。■国泰(くにやす) 約660年前

国村の子。同銘が数代続いています。■国時(くにとき)約670年前

国吉の子。

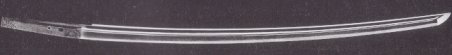

| 国時の太刀 |

|

中延寿一派

南北朝時代の延寿一派の作を中延寿(ちゅうえんじゅ)と言います。

■国資(くにすけ)約630年前

国泰の子。

国清(くにきよ)、国綱(くにつな)、国房(くにふさ)などが居ます。約630年前

※菊地槍 菊地武光の発案で鵜の首造りの小振りの槍が延寿鍛治によってたくさん作られています。現在、中心を短く切って短刀として珍重されています。菊地槍、鵜の首造りについては日本刀の見所を参照してください。

末延寿一派

室町時代の延寿一派の作を末延寿(すええんじゅ)と言います。

■国房などの後代や、国永、国定、国冬などが居ます。約400〜600年前

同田貫(どうたぬき)一門

戦国時代に切れ味の良さでその名を挙げた一派です。実用本位の作刀です。「子連れ狼」の拝 一刀の指料として有名です。

■正国(まさくに)約400年前 業物

清正より「正」の字を賜り「正国」と改銘。多くは「同田貫上野介」と切ります。

一門、「九州肥後同田貫○○」と切ります。

■延寿宣貞(えんじゅ のぶさだ)

古刀期延寿鍛治の後裔。豊前小倉でも打ったようです。

■松村昌直(まつむら まさなお) 約200年前

水心子正秀門。■延寿国秀(えんじゅ くにひで)約200年前

水心子正秀門。「国日出」とも銘します。延寿末裔。■国宗(くにむね) 約140年前

延寿末裔。

■同田貫宗広(どうたぬき むねひろ)約170年前

| 日向国(宮崎)<ひゅうが> |

■実吉(さねよし)約500年前

薩摩国波平(なみのひら)系。この家系から後年新刀の第一人者である堀川国広が出ました。古屋(ふるや)住。

※同じく波平系の薬師堂一門というのも居ます。「通(みち)」を頭に付けた鍛治が多いようです。

■国昌(くにまさ)約480年前

一説には国広の父とも言われています。

新刀鍛治の横綱、堀川国広をしたってこの国の有力鍛治はほとんど山城国へ行きその門人となっています。

■宗長(むねなが)約400年前

波平系。

■丹波守吉道 約200年前

山城国丹波守吉道七代目。延岡藩抱え鍛治。

| 薩摩国(鹿児島)<さつま> |

古波平

平安時代から南北朝末期までの薩摩国谷山郡波平を拠点として作刀した一派を古波平(こなみのひら)と言います。本家は代々「行安」を名乗り、姓が「波平」であることから「波が平で行くが安し」と海上関係の人たちに愛蔵されてきました。この一派は新々刀期にまで一千年も連綿と続き、大和伝を鍛えました。※地肌に綾杉肌(あやすぎはだ=波のうねりのような肌)が現れるのが波平一派の特徴です。「日本刀の見所」地肌参照。刃文は働きの乏しい直刃が主です。

■行安(ゆきやす)

愛知県の猿投(さなげ)神社に重要文化財の行安の太刀が有ります。

猿投の行安(二尺三寸三分・重要文化財) 徳間書店「日本刀全集」第1巻より ■行正(ゆきまさ) 840年前

平治元年(1159年)の年紀の入った太刀があります。日本刀の中で最も古い年号入りの太刀です。

■行安(約700年前)、安行(約670年前・大業物)

■行安、安行などの後代が居ます。約650年前

末波平

室町時代の波平一派を末波平と言います。

■行安(約530年前)、安行(約500年前)などの他、長船清光に学んだ清左((きよすけ)約500年前・良業物)などが居ます。

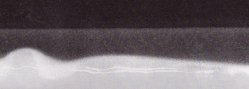

美濃国から氏房が移住し、薩摩新刀の祖となっています。薩摩新刀の姿は豪壮で、慶元新刀姿が多く(「日本刀の見所」姿の変化と歴史参照)地景のような黒い線が帯状に長く現れ、これを「薩摩地鉄」等と呼びます。刃文は焼出しから乱れて相州伝の荒沸大乱れ、広直刃、のたれなどを焼いています。刃と地の境や刃中に稲妻のような太い長い線が現れ、これを「芋蔓(いもづる)と呼び、薩摩新刀の最大の特徴です。

| 芋蔓 |

|

■備後守氏房(びんごのかみ うじふさ) 約400年前 業物

美濃国兼房系。美濃より移住。姓は丸田。以後代を重ねて繁盛しています。■伊豆守正房(いずのかみ まさふさ) 業物

初代氏房の次男。幕末まで同銘が続きます。■正房(まさふさ) 約300年前

三代目。惣左衛門。四代目氏房の子で、正房家を継ぎました。薩摩新刀中興の祖。■国平(くにひら)

惣左衛門正房門人。■主水正正清(もんどのしょう まさきよ)約270年前 大業物

三代正房門人。八代将軍吉宗開催の全国鍛刀コンクールで最優秀賞を得、一葉葵紋を中心に切ることを許された名匠です。

<作風>身幅広く重ねの厚い姿で、板目流れ刃縁は柾がかり地沸付き、黒く太い芋蔓が走ります。互の目乱れやのたれに互の目交じりなどを焼き、「正清の洟垂れ」と呼ばれる沸の筋が中心側に向かって垂れ下がる所が見られます。

正清の鼻垂れと芋蔓

正清の一葉葵紋 正清の刀

四代正房門人。■安貞(やすさだ)約320年前 業物

中村一平。正房門人。■大和守安行(やまとのかみ やすゆき)約340年前 業物

平安時代から連綿と続く系統、波平(なみのひら)の鍛治。■一平安代(いちのひらやすよ)約280年前 大業股

安貞の子。波平門人。正清と同じく八代将軍吉宗開催の全国鍛刀コンクールで最優秀賞を得、一葉葵紋を中心に切ることを許された名匠です。人間的にも円満で人格者であったそうです。一平とは波平系から分かれた一派であることを示します。広直刃を多く焼いています。重要文化財、重要美術品の刀があります。■和泉守忠重(いずみのかみ ただしげ)約300年前 良業物

波平一門。藩命により摂津国津田助広門に入りました。姓は奥。■安周(やすちか)約300年前

波平。

■奥 元平(おく もとひら)約200年前

大和守。伯耆守正幸と双璧をなした名工。多作家で出来の良し悪しの差がある刀工でもあります。

<作風>沸本位の直刃、のたれ、互の目などを焼き華やかな物が多いです。焼き出しを狭く焼き、上へ行くほど幅広で沸も荒くなり、物打ちあたりでは最も激しくなり、地にこぼれて地沸になっています。中心はたなご腹風で鑢目は筋違いです。太刀銘に切ることが多く、中心改ざん防止に隠し鏨を入れています(「偽物と繕い」参照)。

元平の刀 雄山閣「日本刀講座」第5巻より ■奥 元安(おく もとやす)

元平の弟。■正房(まさふさ)約200年前

新刀期の伊豆守正房からの家系。■伯耆守正幸(ほうきのかみ まさよし) 約200年前

新刀期二代目正良の子。三代目正良。伯耆守受領後「正幸」と改銘。

<作風>元平と共に薩摩新々刀の双璧と言われます。元平とは対照的に相州伝で一貫して作刀しています。初期は直刃ほつれなど地味なものが多いですが、大互の目乱れ、のたれなどで沸豊について働きも豊富で互の目の頭が尖った美濃風のものを多く造っています。正幸の中心ははばき元から中心尻にかけて重ねを特に薄くしています。後世に銘を削り取られることを防ぐためです。

正幸の刀 雄山閣「日本刀講座」第5巻より ■波平安行(なみのひら やすゆき) 約200年前

波平本家六十代と称しました。■波平行安(なみのひら ゆきやす)

六十三代目。大和介。■行周(ゆきちか)約200年前

波平系。