家庭内事故を起こさない工夫 - 床段差を考える

2-1 床段差は考えましょう。 ~解消する?緩和する?利用する?~

| 昭和の時代には、現場の打ち合わせで「床段差を無くしたい」と言ったら、 「そんなことは、やったことがありません。無理です!」が、現場監督や大工からの返答でした。 さすがに、今は「出来ません」という人は居りません(と思います)。 今後も高齢化の進む現代は「床段差は無くす」ではなく、「床段差は考える」ことが大切です。 |

| 目次 1-1 床段差を解消する(新築の場合) 1-2 床段差を解消する(住宅改修の場合) 1-2-1 和室ー洋室(廊下・縁側等) 1-2-2 浴室-脱衣所 1-2-2-1 スノコを敷く 1-2-2-2 グレーチングを敷設する 2 床段差を緩和する 2-1 小さな段差にミニスロープを設置する 2-2 大きな段差にスロープを増設する 3 段差を利用する 3-1 屋内の床段差 3-2 玄関の上がり框段差 3-3 アプローチの段差 |

1-1 床段差を解消する(新築の場合)

住まいに床段差ができるのは、住まいの「仕組みの問題」です。

|

現代では、住まいの「床段差を無くす」には、プランの打合せ時に「床段差を無くして下さい。」と 伝えましょう。それで、床段差は無くなります。 でも、なぜ「床段差を無くして下さい。」と言わないといけないのでしょうか?それは、住まいの「仕組みの問題」があるからです。 |

●床段差ができる仕組み

住まいの床組みは、部材を順番に積み上げています。「積み上げる」ので、部材の厚みの違いが床段差になります。

写真➀ 段差の無い下地組  和室と洋室の床組下地を、同じ部材(根太、下地板)で積み上げると、仕上前の下地組には段差は無い。 |

写真② 段差ができた仕上り  仕上材の畳と床板(フローリング)の厚みの違いが床段差になる。 |

|

写真➀ |

●床段差を無くす仕組み

大工さんには少し手間をかけますが、根太を設置する段階で、仕上床材の厚みの差だけ「段差を付ける」と、仕上がった床面には段差はできません。

写真➂ 床組み下地に段差を付ける  洋室の根太と和室の根太の設置高さを、仕上床材の厚みの違いだけ段差を設ける。 |

写真④ 段差なしの仕組み(仕上がり)  洋室の木質床材(フローリング)と和室のタタミが同じ床高さに 仕上がる。 |

| 写真➂ 和室と洋室の「根太」の設置には、仕上床材の厚みの違いだけ段差を付けます。その上に下地板を張るので、床下地に段差ができます。 写真④ 洋室(フローリング)と和室(畳)で、厚み(高さ)は違いますが、仕上高さの調整は根太で行っているために、床段差はできない。 |

だから、新築の場合はプラン打合せ時に「床段差を無くして下さい。」とお話しください。

1-2 段差を解消する (住宅改修の場合)

1-2-1 和室ー洋室(廊下・縁側等)

「段差の解消」は、介護保険制度の住宅改修と、障害者総合支援法の日常生活用具事業(居宅生活動作補助用具)の対象

工事ですが、新築や増築部分は対象になりません。既存部分を改修する範囲だけが制度の対象範囲です。

床段差を解消するには「高い床に合わせて床を上げる」か、「低い床に合わせて床を下げる」の2つの方法があります。

一般的には和室の床が高いので、高い床は「和室」、低い床は「洋室」とします。

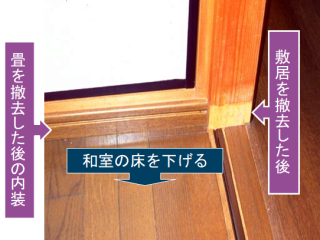

| 段差を解消する方法は、 ➀「和室の床高さに合わせて、洋室の床を上げる」 ②「洋室の床高さに合わせて、和室の床を下げる」 ➀ にするか、② にするかは、床工事の施工面積の狭い方を選択します。 理由は、コストパフォーマンスが良いからです。 しかし、注意が必要です。 ② の「和室を下げる」では「床の工事」以外に、追加工事が出る場合があります。 例えば、「建具工事」です。 和室には、襖や障子などがありますが、床を下げるために敷居も下げます。敷居を下げた分の建具の高さが足らなくため、建具の修繕(縦枠を伸ばし横桟を足す)が必要になります。近年、建具を修繕できる職人が減っているので、建具を新しくする場合が多いと思います。 襖や障子は、材質やデザインにより違いはありますが、一般的なものは一枚が3万円~5万円程度です。(上を見ると、限りはありませんが) ご自宅の建具の枚数で計算してみて下さい。おそらく十数万円になると思います。 他には、「雑工事」です。 「畳の処分費」や「床を下げた部分の壁の補修費」などが必要になります。 したがって通常は、➀ の「洋室の床を上げる」の方が、コストパフォーマンスが良いと思います。 |

●段差の解消の事例

・洋室(廊下)の床高を和室に合わす(上げる)  |

・和室の床高を洋室に合わす(下げる)  |

1-2-2 浴室-脱衣所

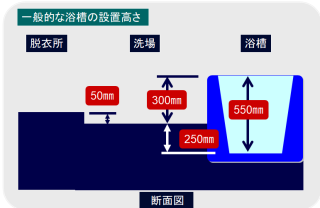

浴室の床段差は、湯水が脱衣所(洗面所)側に流れ出ないように「水返し」のためにあります。

浴室の床段差を解消する際にも、「水が脱衣所に流れない工夫」は必要です。簡単な方法には「スノコを敷く」ことと、

本格的な仕事では「グレーチングを設置する」ことがある。

1-2-2-1 スノコを敷く

| スノコを敷くのは簡単で、工期が短く、金額的にも安価だと思います。 介護保険制度では、住宅改修サービスではなく、福祉用具の購入で「入浴補助用具」があります。「浴室内スノコ」はそれにあたるので、申請ができます。 また、障害者総合支援法では、日常生活用具事業(入浴補助用具)で申請できます。 ただ、スノコを敷く際には幾つかの注意点があります。 |

・水返しのために床段差がある。  |

・床段差をスノコを敷いてフラットにする。  |

| ●スノコを敷く場合の注意点、その1 オーダーする。 スノコは、既製品では浴室洗い場の大きさに合わず、壁との隙間に足を踏み入れたり、スノコの端を踏んで外れたりして危険です。必ず、オーダーして下さい。 スノコを作るのは建築業者(大工を含む)だけでなく、福祉用具の販売店でもスノコのオーダーに対応しています。 |

| ➀洗い場の床全面に敷き詰める。 スノコを隙間なく敷き詰めるためには、サイズを正確に測りましょう。 洗い場床面は、家によって大きさが違いますし、コーナーも直角とは限りません。 現地で実際の寸法を測りましょう 測り方は四角の場合、「四辺」を計り「対角線」も計っておくと隙間なくスノコが作れます。 また、床面は水流れのため斜めになっています。しかし、スノコ面は水平になった方が安心ですし 使いやすいので、「脚の長さ」で高さの違いを調整します。壁がタイルであれば、目地を目安にすると正確に測れます。パネルの場合は、柄を基準にすると上手く測れます。 なお「脚底」にゴムを貼ると高さ調整が楽ですし、スノコのガタツキも無くせます。 ②スノコは数枚に小分けします スノコを敷くと既存の床は、ゴミや髪毛などが溜まりやすくなります。カビも発生しやすくなりますのでスノコを外して既存床面の掃除が必要です。また、スノコの維持管理のためは、週に1回程度は風通しの良い場所で干したいものです。 そのためには、運びやすい配慮が必要です。女性でも楽に持ち運びが出来るように小分けします。 一般住宅の場合、3つ位に分けると扱いやすいと思います。 |

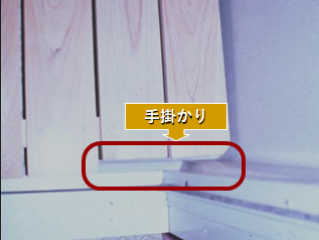

| ➂取り外しが楽にできる工夫を。 維持管理をするためには、スノコを外さなければならないのですが、寸法を測ってピッタリに作ると指を入れるところがありません。スノコを外せないのです。 ましてや木製で作ると水分で膨張してますので、ますます外せなくなります。 そのための工夫が、「手掛かり」です。 隅にあるスノコ2枚程度の端部を短くして、壁とスノコの間に隙間を作ります。これが「手掛かり」です。 |

|

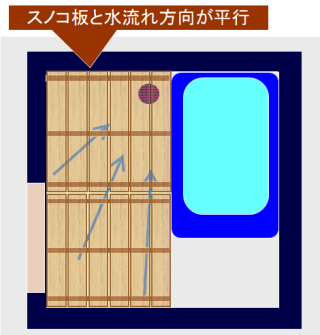

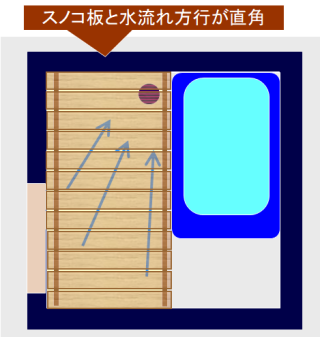

| ④車いすやシャワーキャリーを使う場合は、補強をしましょう。 大工さんがスノコを作る時に、車いすやシャワーキャリー等を浴室で使うことを想定することは、一般的ではありません。お任せしてスノコを作ってもらうと、いつもの通り「人が乗る」スノコが出来上がります。しかし「人」だけがスノコに乗る場合と、「車いす+人」の場合は、スノコ板に掛かる重たさが違います。 また、足裏全体に体重が乗る場合と、タイヤの接地面だけに重さが集中する場合では、スノコに掛かる荷重は、倍程の違いがあります。ですので、スノコ板の補強が必要です。 補強方法は2つです。 1つ目は、「スノコ表面の板を厚くする」方法です。通常12㎜(4分板)を使いますが、補強を考える時は15㎜(5分板)の板にしましょう。 2つ目は、「スノコの脚(スノコ板を繋いで、床に設置する木材)」のピッチ(間隔)を狭くすることです。一般的な脚の間隔は450㎜位ですが、これを300㎜のするとスノコ板の強度は上がります。 ⑤排水を邪魔しない配慮 排水というのは、洗体や洗髪するときにお湯を身体や頭に掛けますが、そのお湯が床に落ちて排水口に流れていく水のことを指しています。 この排水はスノコ板の下を流れるのですが、スノコ板の下には「脚」があります。この「脚」の接地方向では、排水の流れを邪魔をします。 邪魔された排水は、スノコ板に上がってきて、泡や垢などが足にまとわり付きます。不衛生でありなにより本人はとても不快です。 排水がスノコ板の下でスムーズに流れるには、スノコ板の「脚」は、排水の流れ方向と平行になるように配しましょう。そうすれば、排水に流れを邪魔しないので、排水はスムーズに流れます。 |

スノコの「脚」が水流れ方向と直角になるため、排水の流れをせき止め、汚れた水がスノコの上部にあふれ出る。 |

スノコの「脚」が水流れ方向と平行になるために排水に流れを 邪魔しない。排水はスムーズである。 |

スノコ板の「脚」は、排水の流れと平行に配しましょう。

| ●スノコを敷く場合の注意点、その2 浴槽への入り方を検討する。 スノコを敷くと、浴槽に入ることが難しくなることがあります。確認しましょう。 一般的な浴槽への移動は、立ったままで浴槽の縁(エプロン部分)を跨いで入っていると思います。跨いでいる時に足が「洗い場床」と「浴槽底」の双方に着地すると安定します。 しかし、スノコを敷くとこれが難しくなります。 |

・スノコ敷く前  洗い場床面と浴槽底面の高さの差が250㎜(階段1段分程度)なので双方の床面に足が着き、安定して跨げる。 |

・スノコを敷いた後  スノコを敷いたので洗い場床面が上がり浴槽底との差が300㎜になる。跨ぐと浴槽が深くなったと感じ、足が届かなくなる。 |

スノコを敷くと、洗い場床面からは浴槽が深く(高さの差が大きく)なり、

浴槽の縁(エプロン部分)を跨いで浴槽に移ろうとすると浴槽の底に足が着かず、入れなくなります。

それまでと異なった「入り方」が必要です。例えば、屈んで浴槽を両手で持ち、ゆっくり足を入れる、などです。

| ●スノコを敷く場合の注意点、その3 洗面器が使えますか? スノコを敷くと、洗面器が使えなくなることがあります。確認しましょう。 多くの高齢者は身体にお湯を掛けるのには、シャワーではなく、洗面器を使います。洗面器は床に置き水栓からお湯を入れています。この場合、水栓はお湯が飛び散らないように低い位置についています。 しかし、スノコを敷くと床面が上がります。水栓の吐水口と床との間が狭くなり、洗面器が入らなくなる場合がありますので、注意して下さい。 |

・スノコ敷く前  水栓の吐水口は、洗面器に入るお湯が飛び散らないように、洗面器が吐水口の下に入るだけの寸法を開けて取り付けている。 |

・スノコを敷いた後  スノコを敷いたので洗い場床面が高くなる。床(スノコ面)と水栓の吐水口の間が狭くなり、洗面器が吐水口の下に入らない。 |

この場合は、シャワー水栓の付け替えを行います。

少し専門的になりますが、シャワー水栓は壁にある給水栓と「取付脚」という金具で連結しています。この金具の標準品は

高さが30㎜程ですが、高さが80㎜程度のものもあります。これに取り替えると、シャワー水栓の吐水口は50㎜程高くなり

ます。金具だけの取り換えですので、費用は低廉です。

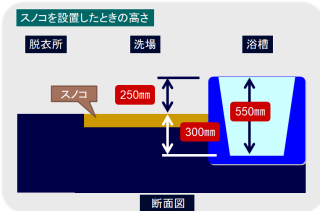

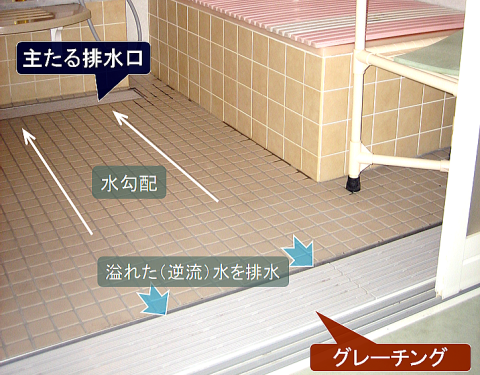

1-2-2-2 グレーチングを敷設する

「グレーチング」とは、排水溝の上部にある蓋のことです。

浴室と脱衣所の間に「排水溝」を敷設して、脱衣所の流れ出ようとする排水を流します。排水溝を安全に渡るために

「グレーチング」を設置します。

●グレーチングの設置

グレーチングの設置は、スノコを敷くような簡単な仕事ではありません。

| 「グレーチングの設置をしたい」と思っても、まずは排水溝を床に埋め込まなければなりません。 次は、排水溝の排水経路を作るには床を壊す必要があります。また、既存の建具は枠共に取り外すために壁の一部も撤去しなければならず、新しい建具を取り付けた後は、建具周辺の床や壁を補修する工事が必要です。 また、床段差なしにすると、スノコの所で説明したように、浴槽に入り難くなります。そうすると浴槽の据替工事が必要で、自動お湯張機能が付いていると配管のやり直しが要ります。 床を上げるとシャワー水栓の付け替えや給水給湯工事が必要になり、なかなかの工事になります。 グレーチングを設置は、浴室全体の改修が必要になるので、浴室を新しく直す(新設)場合に可能な工事です。ユニットバス(UB)に替える場合は、床段差を付けずにグレーチングもなしで、排水が脱衣所に出ないようなタイプがあります。 グレーチングを設置する一連の工事は、介護保険制度の住宅改修では、浴室の床を上げる工事は「段差の解消」若しくは「床材の変更」です。排水に関する工事は「その他付帯して必要となる住宅改修」で申請ができます。 しかし、浴室全体を改修する工事になりますので、その「工事金の一部が賄える」と考えて下さい。 それは、障害者総合支援法の「日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具)」でも同様です。 |

・改修前  排水が流れ出ないように、段差が水返しの役目を果たしている。 入口建具も開き戸(ドア)である。 |

・改修後  浴室全体の改修工事を行った。入口建具は。グレーチング付きの3枚連動引戸を使って、段差解消をした。 |

●グレーチングの敷設の注意点

グレーチングの役割は、逆流した排水を受け止めるだけですので設置位置は、水勾配の上部です。

浴室洗い場床の「主たる排水口」は、グレーチングの設置位置と対角の、水下(みずしも)に設置します。

1.排水の主たる排水口を、グレーチング(入口)と反対側に設置する。 2.浴室の水勾配は、主たる排水口に向かって低くする。 3.グレーチングは、排水の水上の位置に敷設する。 4.グレーチングの幅は、建具の開口幅以上のものを用いる。 5.建具は、グレーチング(排水溝共)付3枚連動引戸が適している。 |

2 段差を緩和する

介護保険制度も障害者総合支援法総合支援法でも、「床段差の緩和」は「床段差の解消」に含まれています。「床段差の緩和」は、「床段差の解消」と区別するために、ここでは敢えて「緩和」としています。

制度を使って「床段差を緩和」する場合は、「床段差の解消で、スロープにして下さい。」と伝えましょう。

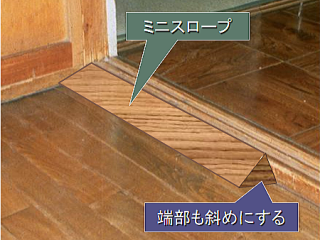

「ミニスロープ」とは、その名の通りに「小さなスロープ」です。断面がくさび型の板で、敷居段差に設置して「段差の緩和」をします。一般的には屋内で使用しています。

「ミニスロープの端部」は、壁面に沿わない場合は斜め(スロープ状)にしないと、歩く人がつまずいたり、車いすの車輪がずり落ちたり危険です。

ミニスロープは、量販店でもネットでも市販品が購入できます。価格も手頃で、段差高さに合わせられる種々のものがあります。材質も木製の他に、樹脂製や硬質ゴム製、金属製などがあります。

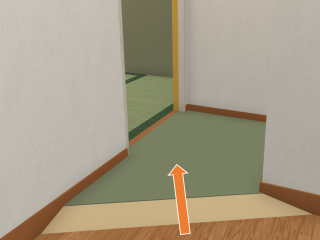

・敷居段差にミニスロープを設置して、段差を緩和する。  ミニスロープの端部も斜め(スロープ状)に仕上げないと、つまずいたり、車いすがずり落ちる危険性がある。 |

・ミニスロープは、段差の高さに合わせて、色々なタイプのものが市販されている。材質も木製や樹脂製、硬質ゴム製、金属製などがある。 ・市販品は、表面も滑り止め加工などがあり、使いやすい。ただし、制度申請をする場合、本人の支給品は、制度の対象外になる。  |

介護保険などの制度を活用する場合は、注意すべき事柄があります。

住宅改修の規約には「工事を伴うこと」との記載がありますので、ミニスロープは必ず、釘やビスで床などに固定してください。

●ミニスロープ設置の注意点

車いすはミニスロープには「直角に入る」が基本です。

| 車いすがミニスロープに「直角に入る」とキャスターは上がり、車いすは後傾します。 キャスターがミニスロープを超えると後傾は徐々に小さくなり、駆動輪がミニスロープを超えることで、車いすは水平に戻ります(降りる時は傾きが逆になる)。 つまり、車いすでミニスロープで段差を超える時には、前後に揺れます。 車いすがミニスロープに「斜めに入る」場合は、キャスターの左右、駆動輪の左右の入るタイミングがズレて、車いすの車体が左右にも揺れてます。 車いすの揺れが「前後」+「左右」が同時に来るので、転倒のリスクが生じます。心理的な不安は大きくなります。 ミニスロープの設置位置は、車いすの進行方向に「直角」になるように設置しましょう。 |

●段差解消ボードの活用

| 安全に車いすが移動するミニスロープの設置方法は、車いすの進む方向に直角になることです。 しかし敷居段差にミニスロープを設置する場合、車いすが敷居段差に直角に入るとは限りません。 下図のように敷居段差にミニスロープを設置すると、車いすの進行に対しては斜めになります。 その解決策が「段差解消ボード」です。 まずは、車いすの進行方向を確認します。次に、車いすが直角に入る位置にミニスロープの設置します。最後に、敷居とミニスロープの隙間を段差解消ボードで埋めます。 段差解消ボードの活用で、車いすの移動がスムーズになります。 |

・ミニスロープの設置  ミニスロープが車いすの進行方向(矢印)に斜めになる位置の設置されているため、車いすは前後左右に揺れる。 |

・ミニスロープ + 段差解消ボード  ミニスロープを車いすの進行方向(矢印)と直角になる位置に設置し、ミニスロープと敷居の間を段差解消ボードで埋める。 |

●床段差解消とミニスロープ

| 複数のミニスロープを設置した場合は、移動が難しくなる事があります。 |

| イラスト➀ 中廊下:廊下の左右に和室があり、正面に洗面所がある。  |

イラスト② 各和室と洗面所に3ヵ所のミニスロープが設置されている  |

| イラスト➀ 例えば、廊下の左右に和室があり(中廊下)、床には段差があります。突当りにも部屋(洗面所)があり、敷居の段差があります。 イラスト② 段差を緩和しようとすると、廊下に三か所のミニスロープが設置されます。 廊下を通過して和室から和室に行く場合は、和室の入口がズレているので、車いすは廊下を斜めの通り、前後左右に揺れます。 |

イラスト③ 廊下の段差を解消する。 |

イラスト④ 廊下の端部にミニスロープを設置する |

| イラスト➂ 和室前の廊下の床を上げて段差の解消すると、突当りの部屋の敷居段差も解消できる。 イラスト④ 廊下は手前にあるリビングとは床段差はないため、和室前の廊下部分だけの床を上げる。既存の廊下と改修の廊下を、ミニスロープで段差を緩和する。 |

段差が複数ある場合は、なるべく床段差を解消し、できたら1ヵ所に集約してミニスロープを設置する。

2-1-2 屋外の段差のスロープを設置する

屋外の段差は、雨水や砂利、埃(ほこり)などを住まいに入れないためなので、床段差を解消して屋内と屋外の床高を同じにすることには抵抗があると思います。

なので、車いすやシルバーカーなどを使う際には、「段差の緩和」でスロープを増設します。

スロープは介護保険制度では、取り付け工事があれば「住宅改修」になりますが、単に置くだけの設置だと「福祉用具の貸与(レンタル)」になります。

●スロープの勾配

スロープの勾配は2006(平成18)年に施行されたバリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の施行令に記載があります。

<スロープの公的な基準>

| ●高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路) 第十三条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

一 勾配が12分の1を超え、又は高さが16㎝を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

二 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

三 その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別できるものとすること。

四 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

(移動等円滑化経路)

第十八条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上(第四号に掲げる場合にあっては、その全て)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下この条及び第二十五条第一項において「移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。

四 当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、第十三条の規定によるほか、次に掲げるものであること。

イ 幅は、階段に代わるものにあっては120㎝以上、階段に併設するものにあっては90㎝以上とすること。

ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16㎝以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。

ハ 高さが75㎝を超えるものにあっては、高さ75㎝以内ごとに踏幅が150㎝以上の踊場を設けること。

|

私がある講義で習ったものは、次のような基準でした。

<スロープをデザインする時の勾配基準>

| 形状 | 勾配 | 要綱 |

| 1/20 (5.0°) |

車いすが段差を上がり下りがやすい易い勾配(推奨値) | |

| |

1/15 (6.7°) |

屋外での目安となる勾配(最低基準) 屋外は床が雨等で滑るため、最低基準が明示されている |

| |

1/12 (8.3°) |

車いすのブレーキが利く限界の勾配 これ以下のきつい勾配では、スロープの途中でブレーキを掛けると車いすが滑って止まらないことがある |

| |

1/10 (10.0°) |

大人を若い介護者が介助が可能な勾配 高齢者をデイサービスの職員が介助するイメージ |

| |

1/8 (12.5°) |

電動車いすが走行できる限界の勾配(機種による)福祉用具の安全協会等では1/10を推奨している。 子どもを保護者などの大人が介助するイメージ |

| |

1/6 (16.7°) |

すりつけ勾配 スロープの水平距離は、900㎜までとする。道路から敷地に入る時に、側溝をまたぐ鉄板を見かけるが、その鉄板の勾配。 |

| <スロープの表示> |

建築では、スロープの勾配を「1/Ⅹ」分数で表す。分子の「1」はスロープの高さで、分母の「Ⅹ」はスロープの水平距離。 分母の数字が大きいほど水平距離が長くなり、勾配は緩くなる。 |

| 公的な基準では、スロープの勾配は「1/12を超えないこと」と記載されているので、言い換えれば、「1/12」は、最低ラインという事になります。 この解釈だと私が受けた講義の「ブレーキンの掛かる限界・最低基準」と同じ意味と考えます。 しかし、社会で広まっている「スロープの勾配は1/12」という記述では「1/12の勾配が、最適」というイメージを持っているような気がします。 建築業界では「スロープの勾配は1/12」が通例になっていますので、「1/12で造ったスロープは、対象者が使えるかどうかの確認が必要」という考えは少ないと思います。ましてや、「この数字は、スロープの途中で車いすのブレーキが掛かる限界」などの想像はできないのではないかと感じます。 スロープをデザインする際には、バリアフリー法に記載されている「1/12を超えないこと」の「超えないこと」の意味を考える必要があるのではないでしょうか。 |

●スロープ勾配の配慮

実際のスロープを見ると、同じ勾配のスロープでも「こちらのスロープは勾配がきつい」と感じることがあります。理由を探りましたが、それは「スロープの高さ」から来るものでした。

| スロープの高さが70㎝と40㎝の場合 双方のスロープ勾配を1/15としても、70㎝の高さのスロープの方が「勾配がきつく」見えます。 実際に車いすで上がってみました。 高さが70㎝のスロープは、水平距離が10.5ⅿとなり最後の方は腕がだるくなり、スロープを上がりきるのに労力が要りました。 一方、高さ40㎝のスロープは水平距離は6ⅿです。半分ぐらいまでは勢いで上がれたので、余り労力は要りませんでした。 結果、見て受ける感じのスロープの「きつさ」は、労力の過多から感じるものと思いました。 それ以来、私は、スロープの勾配は、スロープ高さが高くなれば勾配を緩やかにしています。 |

スロープの勾配は、スロープ(水平)距離が長いほど勾配は緩やかにする。(持論)

●スロープの実例

CASE1:スロープの水平距離でスロープ勾配を変える

|

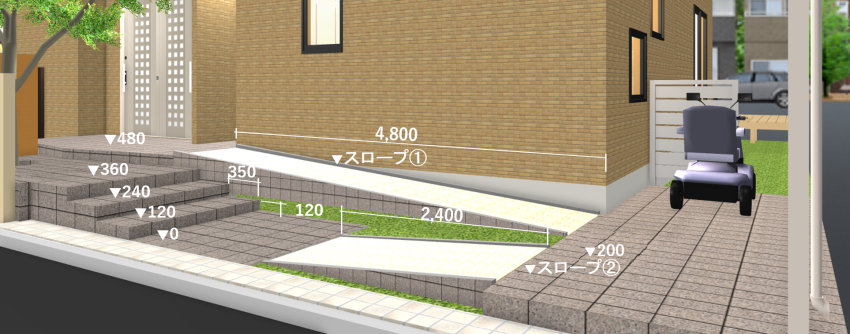

玄関ポーチまでのアプローチに、階段とスロープを計画したケースです。

| ●現状 ●アプローチ部分の段差は、480㎜(階段の蹴上げ120㎜×4段分) ●スロープの水平距離は、4,800㎜ + 2,400㎜=7,200㎜ ●スロープの設計 スロープの勾配を水平距離全体で計算すると、7,200÷480=1/15になります。 しかし持論の「スロープ距離が長いほど勾配は緩やかに」から、スロープの水平距離が4,800㎜と2,400㎜でスロープ勾配を変えることにしました。 ●スロープ➀の水平距離4,800㎜は、スロープ高さを300㎜(480-200)にする。280/4,800=1/17.1 ●スロープ②の水平距離2,400㎜は、スロープ高さを180㎜にする。200/2,400=1/12 ●設計意図 スロープ➀は、水平距離があるので上る高さを低くする。(320㎜→280㎜∴40㎜低い) 高さの分配を変えることで、距離の長いスロープを上りやすくした。 スロープ②は、上り始めであり距離が短いので、スロープ高さを少し高くする。(160㎜→200㎜∴40㎜高い) |

CASE2:砂や埃への配慮

・掃き出し窓にデッキを付けて、スロープで外出する |

・デッキとスロープに安価なカーペットを敷く  |

| スロープで屋内に入る場合の必要な配慮は、車いすのタイヤに付いた砂や埃などをどのようにして阻止するかです。これを疎かにすると、室内の床面に砂などが溜まります。 その対策の一つに「デッキとスロープに安価なカーペット(ニードルパンチカーペット)を敷く」があります。 車いすがスロープやデッキを通るたびに、カーペットが雑巾替わりになりタイヤの砂や埃を捕まえて、室内に入るのを防ぎます。玄関で上がり框段差が担っている役目をカーペットが果たします。 スロープを木製でスノコ状で造れば、カーペットは雨が降ってもそのままのしておくことができます。スノコは通気性があるので、カーペットの乾きが早いからです。 しかし、コンクリート製だとカーペットの間の水分は乾きにくいので、カビや苔の原因になる場合があります。まめに干してください。 ただ、スノコ状で造ったスロープでもカーペットは朽ちてきますので、カーペットは消耗品と考えて下さい。ニードルパンチカーペットは安価ですし、ネットでも量販店でも手に入りますので、経済的な負担は小さいと思います。 耐久性のある人工芝も敷いたことがあります。しかし、芝目が深いと車いすの走行を邪魔しますので、電動車いすを使用する場合以外は、あまりお勧めができません。 |

3-1 床段差を活用する

「段差の活用」とは屋内では、床段差を「立ち上がりの補助」や「目線の高さを合わす」などがあります。

屋外ではアプローチをスロープだと歩行バランスが崩れるので、適度な段差で「歩行の安定を計る」ことがあります。

●生活の中の「段差の活用」

・イス  |

・洋式便器  |

・ベッド  |

「イス」も「洋式便器」も「ベッド」も「立ち上がりの補助」で、「段差を活用」しています。

| 「イス」は「イス座」の生活スタイルを代表しています。 「イス座」は、「床座」である「座布団からの立ち上がり」と比べて、「イスからの立ち上がり」の方が、楽で安全です。座布団とイスとの座面高さを考えると、イスは「段差の活用」だと思います。 「洋式便器」もイスの座った高さで排泄を行いますし、「ベッド」も端座位(足を床に下ろしてベッドの端に座る)の姿勢はイスに座っているのと同じです。 これらも「イス座」であり、座面高さが立ち上がりを楽にしています。 つまり、「段差の活用」です。 |

3-1-1 屋内の床段差の活用

屋内では「イス座から立ち上がりの補助」が段差を活用する目的です。

建築的に、立ち上がりの補助をする設(しつら)えが「小上がり」です。

〇「小上がり」の実例

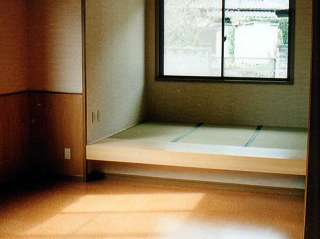

・リビングにある「小上がり」  |

・寝室にある「小上がり」  |

| ●小上がり床高の目安は、330㎜から440㎜ 小上がりの床高の目安は、使う人が小上がりに端座位(床の足を下ろして小上がりの端に座る)姿勢を取った時に、足裏が床に「しっかり」着く高さです 足裏が床面にしっかり着くと「さあ、立ち上がりますよ」と意識が覚醒すると言われています。 立ち上がりがしやすい姿勢は、端座位になった時に臀部だけでなく大腿部にも小上がり床面に付いている必要があるようです。 また、足裏が床に「しっかり」着くとは、膝下高(足を90°曲げた時の足裏から膝裏までの高さ)から1㎝を引いた高さと言われています。1㎝これは、「しっかり」着くために引く数字です。 ●床高の公式 小上がりの床高 = 対象者の膝下高 - 1㎝ ●床高の目安 小上がりの具体的な床高さは使う人の身長によって異なります。大まかな目安だと、小柄な女性だと330㎜程度で、大柄な男性では440㎜程度です。 車いすからの移乗は、車いすの座面高さに合わすと便利だと思います。 ●小上がりの奥行きに注意 小上がりの「奥行き」は深くしないことが必要です。 小上がりへの移り方は、端座位から臀部を付けたままで体を90度廻して上がります。小上がりの上では、できれば立ち上がらずに膝行(膝立ち移動)での移動を基本です。膝行で座る位置に着いたら、胡坐を組んだり、足を崩した横座りしたりして団欒をしてほしいと思っています。 ●天井高さに配慮 小上がりの奥行きが深い場合は、天井高さにも配慮して下さい。 床高さを400㎜とすると、通常の天井高さは2,400㎜ですので、小上がりの天井高さは2,000㎜になります。小上がりの奥行きが2.5mを超えると(上記写真左側)立って歩くことがあります。立位になると2,000㎜の天井だと圧迫感があり、せめて天井高さが2,200㎜確保できるとよいと思います。 |

〇小上がりの工夫

せっかく作る「小上がり」ですので、より使いやすいものにしたいものです。提案は3点です。

➀足元の工夫

・ 小上がりの足元(端座位、立ち上がりの場合)  |

・小上がりの足元(車いすの場合)  |

| 小上がりの足元は、高さ300㎜×奥行き200㎜程度の「空きスペース」があると便利です。 踵(かかと)や車いすのフットレストが入る場所が「空きスペース」です。 座った場合は、踵が小上がり側に深く入りますし、立ち上がる際にも踵は小上がり側に入れています。 また、車いすから小上がりに移乗する時、足元の小上がり側にフットレストが入る空きスペースがあると、車いすの座面は小上がり床面に近づき、乗り移りやすくなります。 |

②収納の確保

・ 床を上げた空間の利用  |

| 小上がりの床下の空間を「収納スペース」にすることができます。 キャスターを付けて出し入れする「大型の引き出し」にすることができます。引き出しにすると小上がりを人が使っていても、床に物が置かれていても使えます。 また、「床下物入」を設置することもできます。しかし、季節物の収納スペースにしないと、小上がりを使っていると出し入れができませんので、注意をして下さい。床下物入は既製品があります。 |

③押入の設置

・小上がりで就寝する場合は、押入が必要  |

| 小上がりは就寝することもできます。 |

|

私は車いすを使っている女性からの依頼で、小上がりの就寝スぺ―スを作ったことが2回あります。 2人ともベッドが苦手で「畳の上に布団を敷いて寝たい」という要望です。 介助者の負担軽減で、小上がりを提案しました。その際に「布団の出しっぱなしは、イヤ」と言われ、小上がりから直接使える「押入」を作り、布団の出し入れを楽にしました。 やはり「女性はキレイに生活をしたいのだなあ」と感心しました。 |

3-1-2 玄関の上がり框段差の活用

「上がり框段差」とは、玄関土間とホール床面の段差を言います。上がり框とはホールと玄関の境目に設置している見切りの木材のことです。

日本に「靴を脱ぐ」という生活文化がある限りは、「上がり框(かまち)段差」は無くならないと思います。この段差の活用で、室内に砂や泥、埃などの進入を防いでいます。

言わば、日本の住まいは、上がり框段差のお陰で、清潔な屋内になっているのです。

●上がり框段差の活用

近年の住まいは、上がり框段差は200㎜程度ですので、この寸法で説明します。

イラスト➀ 一般的な上がり框段差  |

イラスト② 靴の脱ぎ履きの配慮 + 棚上の手すり + スノコ板  |

| イラスト➀ 近年の上がり框段差は、200㎜程度が多いですが、前近代の家では300㎜から350㎜程度あります。また、農家住宅や古民家では500㎜以上あります。 イラスト② 玄関では靴の脱ぎ履きが必要です。 立位での靴の脱ぎ履きは、片足立ちが必要になりますが、脚力が衰えると座って行うことを勧めています。その時に必要なのがイスです。 イスは背もたれの無いコンパクトなものが良いと思います。イラストのケースでは、イスを下駄箱と逆側に設置したので、裸足で玄関土間を移動することになります。そのため足裏が汚れないようにスノコ状の板を敷いています。 スノコの高さは20㎜程度にすると、履物と同じ厚み高さになり、靴を履くときに足を水平に出すことができる。 イスからの立上り用と上がり框の昇降に「手を付く」棚を手すりとして使うことを提案しました。 生活が始まって訪問すると、おしゃれな飾り棚になっていた。実用とインテリア性を兼ね持った棚状の手すりになりました。 |

イラスト➂ 式台の設置 + ベンチ + スノコ板 |

イラスト④ 2段の踏台 + 手すり + スノコ板 |

| イラスト➂ 上がり框段差が一度の上がることが難しい場合は、踏台を置くと上がりやすくなりますが、玄関ですから見栄えは大切にしたいものです。 建築的な設(しつら)えでは「式台」を敷きます。式台とは、上がり框下部に敷いた板のことで、式台を敷くと玄関に高級感が出ます。 式台は段差を等分した高さに設置します。イラストではホール床面とスノコ板面の半分に位置で、スノコを敷かない場合は、ホール床面から玄関床面土間の半分になります。しかし、玄関には履物が置いてあり、履物にはソールの厚みがあるので、それを高さを加味した方が昇降にリズムが取れます。 また、靴の脱ぎ履き用に安定したベンチを設置します。べっちから立ち上がり、90度身体を回旋させながら式台を上がっていくので、コーナー用の縦手すりを設置します。コーナー用手すりは握ったままで回旋できるので便利です。 イラスト④ リウマチ等で足の上がり具合に不調が出ると、踏台を固定します。イラストは2段の踏台ですが、人によっては3段や4段の踏段になりますので、利用者の足の上がり具合を確認してください。 踏台の間口(幅)は、600㎜以上必要です。手すりを付ける場合は、手すりは壁から80㎜程度突出していますので、700㎜以上にして下さい。踏面(足を乗せる平板)の奥行きは、一足一段昇降か、二足一段昇降によって違いがあります。前者が300㎜前後で後者は400㎜前後にします。 一足一段昇降は、右、左と踏面に片足を乗せますが、二足一段昇降は、一段に両足を揃えながら昇降します。 手すりはふらつき防止のために、しっかり握る人が多いので、断面が円形の手すりが良いと思います。 |

イラスト⑤ 玄関土間を上げる(上がり框段差100㎜)  |

イラスト⑥ スロープを設置 |

| イラスト⑤ 玄関土間を嵩上(かわあげ)して、上がり框段差を100㎜以下にします。床が上がるので、玄関ドアの付け替えや、アプローチ部分の土間調整の工事も必要です。 靴の脱ぎ履き用にベンチを設置します(よく使う履物はベンチ下部に)。段差を100㎜以下だとベンチに座ったままで体を廻して上がり框段差を超えることが出来ます。 イラストでは右側の上がり框段差にコンソールテーブルを置いています。当初、手すりを提案していましたが、依頼者から「玄関に、手すりだらけはイヤ」と却下されました。「テーブルを手すり代わりに置きたい」との話しで、上がり框段差を跨ぐので足を調整し、倒れないように壁に固定しました。 バリアフリー化は、「安全に使える」ことは重要ですが、それだけでは受け入れらません。居心地の良さやインテリア性も大切な要素であることを実感した現場でした。 イラスト⑥ 理論上は、上がり框段差が100㎜だとスロープは「すりつけ勾配:1/6」でも車いすの移動に問題はないと思いましたが、スロープの水平距離を900㎜にして、勾配を1/9にしました。 スロープの両側は車いすのキャスターが脱輪しないように、50㎜以上の立上りを設けました。 段差が100㎜の場合は、住宅改修でスロープを作ることもできますが、福祉用具の貸与でスロープをレンタルすることもできます。イラストのケースは、スロープをレンタルしました。 |

3-1-3 アプローチの床段差の活用

屋外の歩行で、スロープが苦手な人がいます。

疾患や障害で、歩くことはできるが「足首が動きにくい」人や「歩き出すと止まるのが苦手な」人達です。

その場合は、「床段差を活用」します。

・スロープは車いす使用者には便利ですが…。  坂道は、足首の角度を調整しながら歩行するため、リウマチ等で足首の可動域が狭い人には歩きにくい。また、パーキンソンなどで前方突進歩行になると、スロープの下りは止まりにくくなる。 |

・スロープが苦手(怖い)人は、段差の活用(緩やかな階段)が有効 |

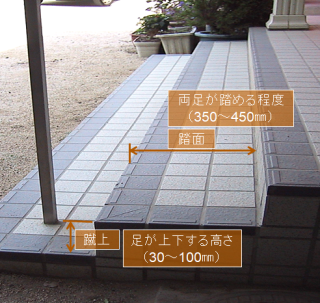

段差の活用とは、「階段をつくる」ことです。

| 階段の形状を使う人に合わすのは、公共スペースでは難しいと思いますが、自宅では問題はありません。 ただし、家族などと同居している人への配慮は忘れないようにします。 階段の昇降は、一段ずつ両足をそろえながら昇降(二足一段昇降)します。 階段の踏面(ふみづら)で両足が揃いますので、奥行きにゆとりが必要です。しかし、踏面が広すぎると次の段に足が届かなくなり、二足一段のリズムが崩れます。 リズムが取れない階段は昇降し難くなりますので、踏面の目安は350~450㎜です。 階段の蹴上(けあげ)は、足の上がる具合に合わせます。デザインする際には使う人に歩いてもらい寸法を確認しますが、蹴上は30~100㎜位が目安になります。 |