![]()

| 3軸客車のオハ8518は、寿都鉄道の編成に欠かすことが出来ない存在感のある車輌であり、この度の編成列車のメーン車輌として製作しました。詳細図面などなく概略寸法図と数枚の写真のみの製作開始となりました。車体構成は、屋根、車体、台枠の3分割とし各々ネジ止めで一体化を図る計画です。 | ||

|

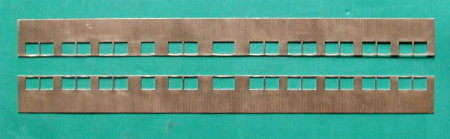

●車体側板: 外板は、窓上1.0mmで上下分割して切り出す。上部は真鍮板、下部は真鍮0.8mm筋目板を使用している。 下部板の窓抜きから始める。 板裏から窓をケガキ、糸ノコで切り抜きヤスリ成形する。 窓枠材は、0.2mm厚隣青銅板を使用し、窓より0.6mm内側を車体同様に切り抜く。 室内板は、0.3mm厚真鍮板で窓枠に合わせて抜き、上部を長めにカットした窓枠材を裏打材として継ぎ足す。 |

|

|

||

|

シルは、1.2mm×0.2mm帯板の上に0.5mm×0.3mm帯板を重ね2段シルとしています。 |

|

|

車体は、外板と室内板の二重構造、窓ガラスは間に挿入する。内外板間に0.6mmの隙間を作る。 | |

|

●車体妻板製作: |

|

|

●仕切り板の製作: |

|

|

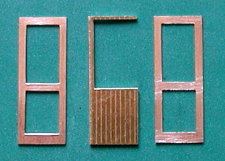

●各ドアーの製作: 仕切壁引き戸、客ドアー、貫通ドアーともに窓ガラス挿入可能な二重構造にする。 0.2mm厚隣青銅板をドアー骨格のみを残して裏表2枚切り抜き、中身は0.4mm厚板材からガラス挿入部分を切り抜き組立てる。 各ドアーの完成後は、形状保持のため切り取った板材を作業終了まで挿入しておく。 |

|

|

客ドアーは、0.2mm×0.8mmの洋白帯板でドアー枠を造り開閉対応とした。 | |

|

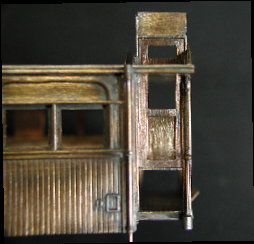

客ドアー装着は、ドアー枠ごとデッキ部上から挿入する。 | |

|

貫通ドアーについて、ドアー下部には0.4mm線を埋込み、上部には0.4mmの穴を開けピン受けとし開閉可能とした。(1) | |

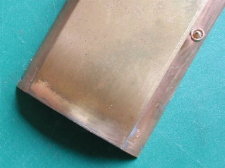

| ●Wルーフの加工 Wルーフは、自作する自信がありませんので、アダチ製パーツを流用することとし、マロネとマイネの2形式を取り寄せた。 マロネを加工することにしたが、いずれの形式も両端が窄まり、側面にベンチレータ用の長穴が開いている。孔は2.5mmドリルで開け直した後、同径の真鍮棒を挿入し平面処理した。 |

||

| ●明かり窓の製作: 0.2mm厚隣青銅板を4枚重ねで切り抜く。17.0mm×3.0mm中桟入りが20枚、8.5mm×3.0mmが2枚、集中力が持続している間に一気に切り抜くのがコツ。 これを左右の窓板に張り付けた後、枠間にロスト製トルペート形ベンチレータを取り付けます。 |

||

|

●裾窄まり補正・両端延長: 4角を真鍮片で窄まり補正を施し、また同時に両端を各々2.0mm延長する。 |

|

| ●Wルーフ加工終了: 加工修正が済みWルーフの組立です。 屋根底部、窓枠部、上覆部を半田で固定し一体とする。 |

||

| ●車体組立: 車体側板、仕切板の製作が完了したので組立を行う。 |

|

| デッキ部分を残して車体の組立が終わる。 | |

| 屋根を填め込み式にするため、床下取付支持金具用ステを取り付ける。 | |

| 完成済の屋根をかぶせると車体外形が現れる。 | |

| 車体前後に製作済の妻板を取付る。| |

|

●3軸台車の加工: |

||

| ●台枠の製作: 台枠は、0.6mm厚真鍮板の床板に3.0mm×2.0mmのアングルで構成しており、ブレーキシリンダー等床下機器を配置しています。

|

||

|

●エンドビーム: 両側エンドビームの胴受は、ジャンクBOXから探したロスト製を加工修正し、エアーホース、カプラー解放テコ、オイルボックスを取り付け、チエーンでエアーホースを吊り下げました。 |

|

|

●座席造り: 座席シートから背当部分をカットし、座椅子と肘掛けのみ使用する。カットは、やはり糸鋸の使用が効率よい。 |

||

|

完成した背当て及び台座は茶、座席シート及び肘掛けは青を手塗りで色付けした。 |

||

|

●天井造り: |

||

|

●塗装・仕上げ: |

||