特集2.輪口編みの竹ひご本数

輪口編みの竹篭はとても手触りが良く、形もきれいで気に入っている篭です。

この竹篭を作ろうとするとき、皆さんはこの輪口編みの竹ひご寸法と 輪口径をどうして決めておられますか?

以下は我流ですが、目安としている簡単な方法を紹介します。あくまでも目安です。計画するときに利用しています。

多くの竹ひごをつくり、それを使って実際に輪口を編み、これを図にまとめ たものを以下に示します。

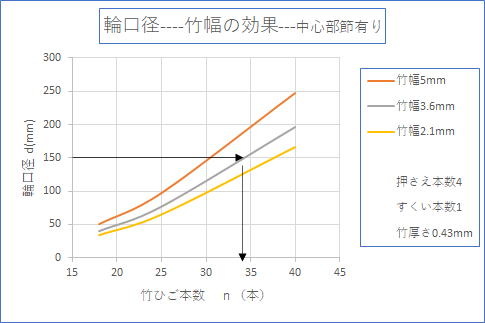

1.輪口中心に節を持ってくる場合

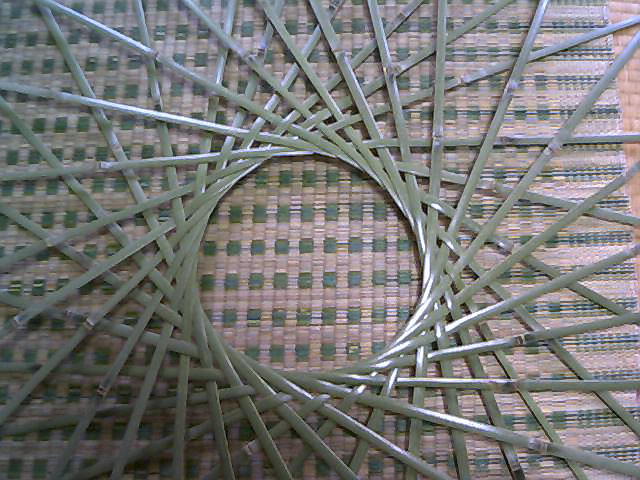

編み方としては左の写真の通りです。

編み方としては左の写真の通りです。上の輪口篭の写真はこの方法で編んでいます。

このとき輪口径は竹の厚さ、竹幅、編む本数によって変わります。

また、節の位置によって輪口径は多少変わります。節の部分が厚いためと思 います。人の手の締め具合に寄っても変わります。

下の図は竹ひごの厚さが0.43mmの場合です。

また押さえ本数は4本で、すくい本数は1本です。

例えば輪口径150mm,竹の幅3.6mmを使いたいとすれば、竹ひご本数は

34本必要とすぐ分かります。

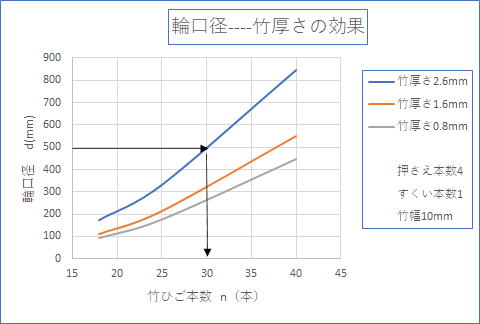

2.竹厚さ0.8mm以上の場合

近くの竹林で切ってきた大きな竹を使っての輪口編みです。

近くの竹林で切ってきた大きな竹を使っての輪口編みです。節はどこに持ってきても輪口径は変わりませんでした。

下の図は竹幅が10mm、竹厚さ0.8mm以上の場合です。

押さえ本数は4本で、すくい本数は1本です。

例えば輪口径500mmを竹厚さ2.6mm,竹幅10mmで作る場合は竹ひご 本数は30本です。

3.その他気の付いたこと

輪口径dは竹ひご本数nのほぼ2乗に比例して増加します。

輪口径dはすくい本数が1本から2本に増えると約10%ほど小さくなります。

輪口径dは押さえ本数が3本から4本に増えると約20%ほど小さくなります。

商品リスト

道具(工具)類

厚さ決め(せん、せん引き)

- D-1.節超えせん引き

- D-2.左-節超えせん引き

- D-3.簡単せん引き

- D-4.簡単-節超え

- 幅決め D-5.替刃型幅決め

- 面取り D-6.替刃型面取り

- アクセサリー類

- 竹のあかり・竹かご類

- 竹のあかり類

- A-1.ケルンの教会

- A-2.常夜灯 太陽光発電

- A-3.水車小屋

- A-4.あかり「ふくろう」

- 竹かご類

- B-1.六つ目花かご

- B-2.無双かご

- B-3.トレー

ショップ情報

竹工房とよ

〒610-0121

京都府城陽市寺田深谷64-93

TEL.0774-53-5561

FAX.0774-53-5561

toyotatek2@kra.biglobe.ne.jp

→ショップ案内