�i�V���[�V�ҕʃy�[�W�@�ߑ㉻���C�ҁj

1990�N�ɍw�������W�����T�g�D���m�@I.O.M.350 TT1(�{���h�[�F�j�͂��낢��Ȏ��ɂ��ċ����Ă��ꂽ�B

�w������25�N�ȏ�o���A�I���W�i���̃R���|�[�l���g�͓���s�\�Ȃ��̂������Ȃ��Ă������߁A �ėp���i�𗘗p���Ďԑ̂ɓK������悤�ɐ��삵���B

�ԑ̂̉��ǂɊւ��ẮA�����ł͕�����Ȃ��������͎肪���Ȃ������Ǝv����Ƃ���� ���݂̎��_�ŏC�����悤�ƍl���Ă���B

�����e�͒W�X�Ə������߂ɂł��邾���u�ł���v���Ƃ��܂����B�C���������Ȃ��ʼn������B

���A�{�l�͈̂����ɏ����Ă���܂����A���\�v���Ⴂ������܂��B���e�̌�蓙������܂����牓���Ȃ��w�E���Ă��������B

�E�B���J�[��LED���@[����]

�w�b�h���C�g��LED���@[����]

�X�e�b�v�̕ύX�i�g���N���b�h���t���ʒu�ύX�j�@[����]

���A�u���[�L�}�X�^�̕ύX�@[����]

���A�u���[�L�̕ύX�@[����]

�t�����g�z�C�[���̕ύX�i���[�^�[�܂݁j�@[����]

���A�z�C�[���̕ύX�i���[�^�[�A�X�v���P�b�g�܂݁j�@[����]

�N�[�����g���U�[�o�[�^���N�̎��t���@[����]

�X�s�[�h���[�^�[�Z���T�̌����@[����]

�O���b�v���o�[�@[����]

�~���[�@[����]

�^���N�@�i���������j

�^���N�}�E���g���o�[�@[����]

�L���u����@�j�@[����]

�E�H�[�^�[�|���v�@�i���쐬�j

���A�����N�@[����]

�X�C���O�A�[���s�{�b�g�@[����]

�S�h���@�i���������j

�V�[�g���o�[�̒��ւ��@�i���쐬�j

�X�^���h�̕ύX�@�i���������j

���A�V���b�N�̕ύX�@�i���쐬�j

| �߂� | �@�֕҂� | �V���[�V�҂� | �������̑��҂� | ��]�҂� | �G�L�]�[�X�g�҂� | TOP�� |

�E�B���J�[��LED�� �@2011.11�@[����]

���Ηނɂ��ẮA�̂���A�t�^�[�p�[�c�Ŕ̔����Ă�����̂͏�����������̂������B

�i�ߋ��L���i�������̑��҃E�B���J�[�j�ɂ��L�ڂ���j

������ʂł́A�����̈ӎv���m���ɒN���ɓ`����K�v������A���Ηނ͓��ꂳ�ꂽ�F�A�傫���A�ʒu�A�_���d�l�ɉ��������̂��K�v�ł��邪�A �A�t�^�[�p�[�c�͒N���ɓ`���邱�Ƃ��l�����Ă���悤�ɂ͎v���Ȃ��B

���Ă͂��邪�^�]�҂̈ӎv���`���Ȃ��悤�ł́A�Ƃ胈�K���ł���B �J�b�R�����H�@�����v���l�́A�ǂ��������R�ɁB�@�����̑��݂�ӎv���`��炸��납��˂����܂ꂽ��A �}�ɎԐ��ύX���ꂽ�肵��

����A�R�g���N�������ꍇ�ł��A���@�Ɖ^�]�҂̋`�����ʂ����Ă����A�Ƃ����咣���o���Ȃ���Ε����Ă��܂��̂��B

�ߋ��Ɏ��������������̂����Ă���ł͂Ȃ����I�Ƃ���������������B�m���ɑ������Ă������A��������������Ƃɂ���B

20�N�ʑO�̘b�A�����E�B���J�[�����Y���x�d�Ȃ闧���S�P�̂��߃{���{���ɍӂ��U���Ă��܂����B ���̂��ߓK�ȑ傫���̃E�B���J�[�����Y��T���Ă����B�����ACB72�^�C�v�p�^�Ƃ������悢�傫���A�`�̂��̂��������� �p�Ղœ���s�\�ł������B�������������Ƃ�����A�d���Ȃ���������\�ȍő�̉��������ג��^�C�v��I�������̂ł���B

����ĂуE�B���J�[�����Y�̑I�������邱�ƂƂȂ�A�����Y�T�C�Y�A���萫�����͂菃���i(�����i�j�A �������^��ւ̂��̂�I������̂��悢�ƍl�����B���Ljȉ���I�������B

�t�����g�F�b�a�S�O�O�r�e(�m�b�R�P)

���A�FPMC�FZ1000R�^�C�v �E�C���J�[ ���A�p

�t�����g�̓J�E�����O�̌`�ƈ�a���̖�������ׂ���`�A���A�̓X�g�b�v�����v�̎l�p���`�ɍ��킹�Ċp�`�Ƃ����B

���A�p�̓{���g�̌a�A�������قȂ�̂ŁA���t�����g��ƃJ���[����i���: �W�����R���i���j �O�a(mm): 38.00�@���a(mm): 24.00�@�S��(mm): 13.00�j�Ŏ��t�����B

�����v�ƃ����[�͔ėp��LED�p�����v�i��p�����B

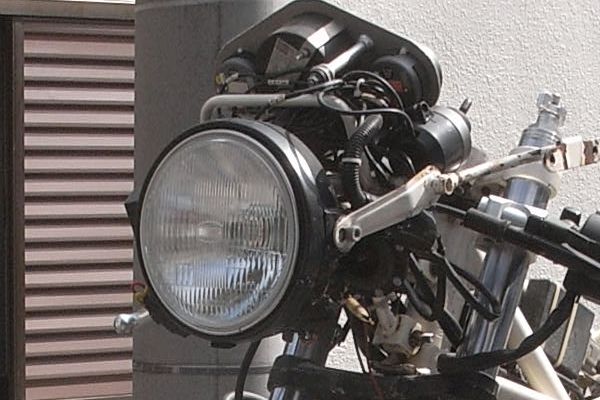

�w�b�h���C�g��LED�� �@2002.10�@[����]

�w�b�h���C�g�̓w�b�h���C�g�P�[�X�̘b���炵�悤�B�w�b�h���C�g�P�[�X�̓T�g�D���m�I���W�i�����i�͎g�����肪�������ƁA �����v�̔M�œ����̃v���X�`�b�N���˖ʂ��n���Ă��܂������Ƃ���A��160mm�̂��̂�T�����Ƃɂ����B ����CIBIE�͕��ʃ����Y�Ŋi�D�������A�܂��A���Ђ̃����Y���C�}�C�`�̂悤�������L��������B����ȎЊO�i�̃f�C�g�i�̃�160mm���g�p�����B �ǂ���炱��̓��}�n�̏������i�̂悤�ł���B�w�b�h���C�g�P�[�X���ЊO�i�ƂȂ������ƂŁA�ʏ��H4�o���u���g����悤�ɂȂ����B

���t���̓X�e�[�̒lj��������A�J�E���̐茇�������K�v�ł���B�S�̒��ŗ܂𗬂����̂�10�N�ʑO�̂��Ƃ������B

�P�[�X�ɂ��Ă����̂�35W/55W���炢�̃n���Q���o���u�ł������B ����A�ߑ㉻�Ƃ��Ĕėp��H4������LED�o���u���g�p�����B���X�͂S�ւŎg�p�����o���u���������A �Б��̎��t���Ɏ��s���ό`�����Ă��܂������ߐ����c�����Б����o�C�N�p�ɓ]�p�������̂ł���B

���Ƀq�l���͂Ȃ��A�W�X�Ǝ��t���A�T�C�Y������Ȃ������͓K���ɒ��K���킹���s�������ł���B

�����������ʁA�_���F�͔��F�Ō��₷���Ȃ������ƁA�p�b�V���OSW��ON���Ă�����������̂ŏ��C�����悢�B

�X�e�b�v�̕ύX�i�g���N���b�h���t���ʒu�ύX�j �@2016.11�@[����]

�X�e�b�v�͌��X���o�b�N�X�e�b�v�ł������̂ŁA�ς����������ł������B�ԍڏ�Ԃł͎��O���s�\�Ȃ��߁A���@�𑪂邽�߂�Y!�I�N�ŕ��i����肷�邱�Ƃɂ����B Y!�I�N�œ��肵�����ŁA�L���X�g�̃X�e�b�v�z���_�����邱�Ƃ����������B����̓��A�i���낤�B

���삵������

�X�e�b�v�̓t���[���ɌŒ肳���x�[�X���Ǝ��O���̂����X�e�b�v�z���_���ɕ�����A�㉺2�ʒu�ɍ��������\�ł���B�ׂ��������ł͉������悢�l���B

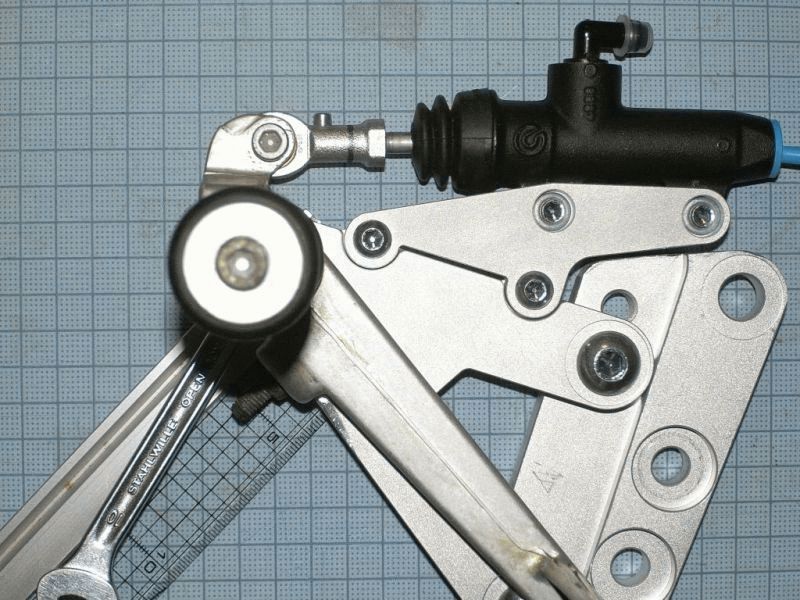

���A�u���[�L�}�X�^�̕ύX �@2016.11�@[����]

���A�}�X�^�[�̓��A�L�����p�[�i��34mm�Ό�)�Ƃ̃o�����X���l����BREMBO�̃�13mm�A�i��: 10.4776.60�@���g�p�����B���o�[�ʒu�̐���̂��߁A�߂ɐQ�����p�x�͂��ꂪ����t�ł������B

�v�b�V�����b�h��50mm�̃{���g�i���˂��i�j��ؒf����[���ۂ߂��B�s���G���h�̓i�b�g����������悤�ɒZ���l�߂�\��ł���B

���킹�āA���U�[�o�[�^���N�ƃ^���N�ڑ��z�[�X��BREMBO�̂��̂ɂ����B�z�[�X��450mm�K�v�Ȃ̂ŁA�����肵�Ă���i�ԁF06.5375.03 �@���g�p�����B

���A�u���[�L�̕ύX �@2016.11�@[����]

���A�u���[�L�L�����p�[��BREMBO�̐V�J�j��34mm���g�p�����B�@��32mm���������悤�����A�w�����_�ł͋C�t�����ɂ����B ���̂܂܂ł̓u���[�L�t�B�[�����O�ɖ�肪�����BBS����������߁A�}�X�^�[�V�����_�[���m�[�}����10����13�ɕύX���đΏ������B

���̃z���_�[�`��ɂ��Ă͂������l�����_������B �܂��̓x�A�����O�x���ł��邱�ƁA���ɃI���W�i���̍l���P���Ă��邱�ƁA �I�}�P�ŃX�s�[�h���[�^�[�Z���T�̎��t�������������Ă��邱�Ƃł���B

�ʐ^�̃X�s�[�h�Z���T�̎��t���̍�Ɛ����l�����Ă��炸���̂܂܂ł͐����ł��Ȃ����߁A ���̉��ɂ���Ǖ������ꕔ�P������\��B

�|�u���[�L�̃f�B�����V�����ύX�|

�u���[�L�܂��̃g���u���͂��������ƂȂ��Ă����B

���A�L�����p�[�̃p�b�h�Ζ��Ղ�s�X�g���߉����ɂ��Œ��A�A�N�X���V���t�g�̃J���[���Ζ��ՁA �u���[�L���ɂ�����A���`�N�X���b�g�i�K�オ��j�����Ȃǂ���������B

������}���邽�߂ɁA�f�B�����V��������V�����B

��̓I�ɂ́A

�@�g���N���b�h���I���W�i���̃t���[������t�����X�e�b�v�z���_����t�Ƃ��邱��

�ŁA �u���[�L���̃L�����p�[�̎�U���ጸ���ăx�A�����O�̕Ќ����s�X�g���̎߉����i�p�b�h�̕Җ��Ձj�����炷�悤�ɂ����B �g���N���b�h�̉�������Ƀs�X�g���̒��S�ƃu���[�L�f�B�X�N�̌����̒��S�����d�Ȃ�̂����z�ł���B �ʐ^�ł̓s���G���h�̈ʒu���͂��Ɂi1�`1.5mm)�O���ł��邽�߁A�u���[�L���ɂ͋͂��ɃL�����p�[����]����B

����͎��̓Ǝ��A�C�f�A�ł͂Ȃ��A�T�g�D���m�I�[�i�[�̕����ȑO�ʐ^��BBS�ɃA�b�v���[�h�����̂����� �ǂ��A�C�f�A���Ǝv�������ߍ̗p�������̂ł���B

������́A

�A�X�C���O�A�[���s�{�b�g���̃s�{�b�g-�s���G���h�ԋ������L�����p�[���̃z�C�[���V���t�g-�s���G���h�ԋ������� �������邱��

�ŁA�u���[�L���ɂ�����K�オ��E�t�����g������ጸ����悤�ɂ����B

�ȉ��̐}�̓��A�u���[�L���̗͂̐����p�͎��}�ł���B�i���̓m�[�}���A�E�}�͍���j

���E�̐}�Ƃ��ɁA�X�C���O�A�[���̃A�N�X���V���t�g-�X�C���O�A�[���s�{�b�g�̉������i�����j�ƁA �g���N���b�h�̉������i���ΐF�j�̌�_���͂̒��S�_�ŁA���̕����͑��̕����̂悤�ɓ����Ȃ����ߏu�Ԓ��S�Ƃ����B ���̏u�Ԓ��S�͂܂��̖������z�X�C���O�A�[���s�{�b�g�Ƃ��Ă��B

�u���[�L�g���N�͏u�Ԓ��S�̈ʒu�Ŏԑ̂����������A�܂��͉����グ��͂ƂȂ�B�i���F���j

�m�[�}���ł͎ԑ̂̂͂邩����ŏ�����ł��肻�̌��ʂƂ��Č�ւ��x�_�ɂ��ăt�����g�T�X�݂̂��k�߁A ����ł͎ԑ̒����O���̈ʒu�ʼn������̗͂ł���t�����g�ƃ��A�T�X�����ɏk�߂�B�t�����g�������߂ł���B

�܂��A�d�S�Ƃ̊W�ɂ��ẮA���A�u���[�L���ɂ͏u�Ԓ��S�𒆐S�ɂ��Ďԑ̂���]�^������B ���̉�]�����͎ԑ̏d�S�Əu�Ԓ��S�̈ʒu�W�ɂ���Č��܂�A �d�S�ʒu�̂ق���������Ύ��v���i���A�����j�A�Ⴏ��Δ����v���i���A���݁j�ƂȂ�B �}���ł͏d�S�ʒu�̋L�ڂ͖������T�˃Z�����[�^�[�i�N���b�`�J�o�[�̏�j�̈ʒu�ɂ���ƍl����ƁA �u�Ԓ��S�𒆐S�Ƃ��Ďԑ̂���]�����郂�[�����g�͂قڂO�ɂȂ邾�낤�B

�������A����͏�Ԃ��Ă��Ȃ��Ƃ��ł���A��Ԃ������G������������Ԃł̓X�C���O�A�[���������ɋ߂��Ȃ邽�߁A �d�S�̍��������u�Ԓ��S�̍���������ɒႭ�Ȃ�t�����g������葽�����ނ��ƂɂȂ邾�낤�B

���ǂ̂Ƃ���A�m�[�}���̃f�B�����V�����ł̓A�u���[�L���ɐϋɓI�Ƀ��A�T�X��L���t�����g�T�X���k�߂��A ����̂́A���A�T�X�͐L���Ȃ����t�����g�T�X�����������͏k�߂Ȃ��Ƃ������̂ł���B

�\�z���̂�2011�N�����炠��A�������i���H�������̂̎������ɖR�����A���݂Ɏ���܂ł������肵�Ă����B

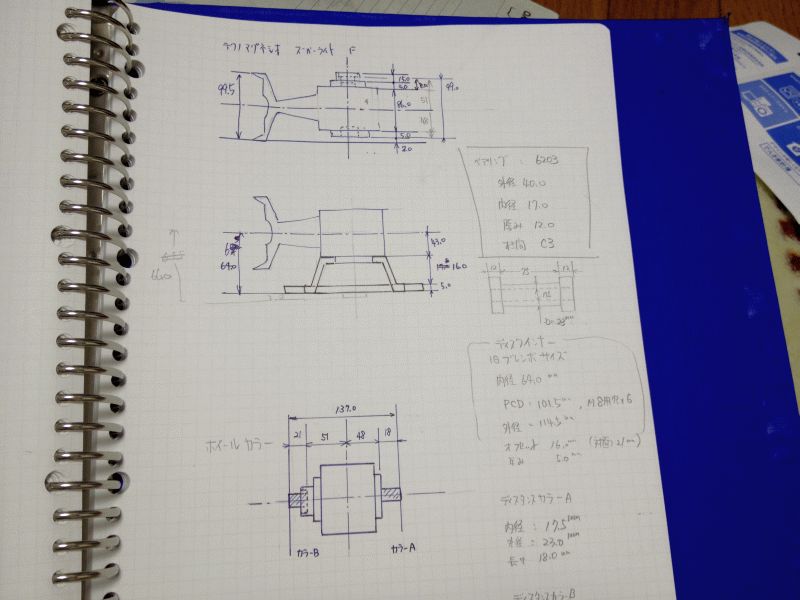

�t�����g�z�C�[���̕ύX�i���[�^�[�܂݁j �@2016.11�@[����]

�z�C�[����2014�N�����猟���ƕ��i�̐���˗����J�n���Ă����B�z�C�[�����̂̓O�[�X�p�̃e�N�m�}�O�l�V�I�@�X�[�p�[���C�g�ŁAY!�œ��肵���B�@�u���[�L���[�^�[�̓T�g�D���m�Ŏg�p�����ėp�̂��̂����A �C���i�[�͏����z�C�[���ƃI�t�Z�b�g���قȂ邽�߁A�v���X�~���[�ɓ��������B �܂��A�T�C�h�J���[�͕ʂɐ�����˗������B

���A�z�C�[���̕ύX�i���[�^�[�A�X�v���P�b�g�܂݁j �@2016.11�@[����]

���A�z�C�[����2014�N�ɈقȂ�Ԏ�̂��̂����E���p�������߁A�S�Ď����Őv���āA���H�˗�����K�v���������B �`����悭���������̂ɂ���K�v���������B�i������Ɨǂ��Ȃ����j���H����ǂ����邩web�Œ��ׂ����A������3D�f�[�^���璼�ډ��H��t���ł���Ƃ��낪���Ȃ������̂ŁA�`�����̂�Ő}�ʂŐ�����˗������B ���݂͋͂��Ȏ����̈Ⴂ�ł��邪�A3D�̃f�[�^�ŏo����Ƃ��낪�������̂ŁA�Y�܂Ȃ��Ă��ǂ��Ȃ����B

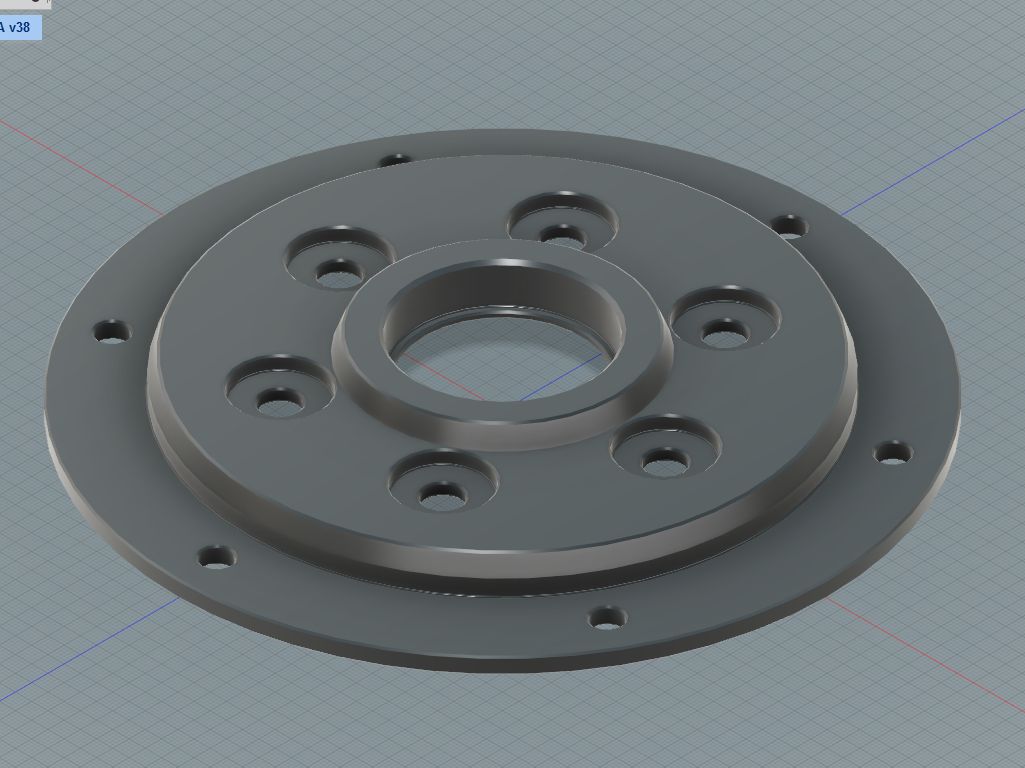

�z�C�[���̉����Z�k���H�A�n�u����A�f�B�X�N�t�����W����A�����̃J���[�ސ���A�X�v���P�b�g�����iXAM)���s�����B

����SRX�p���A�z�C�[���i�e�N�m�}�O�l�V�I�@�X�[�p�[���C�g�j

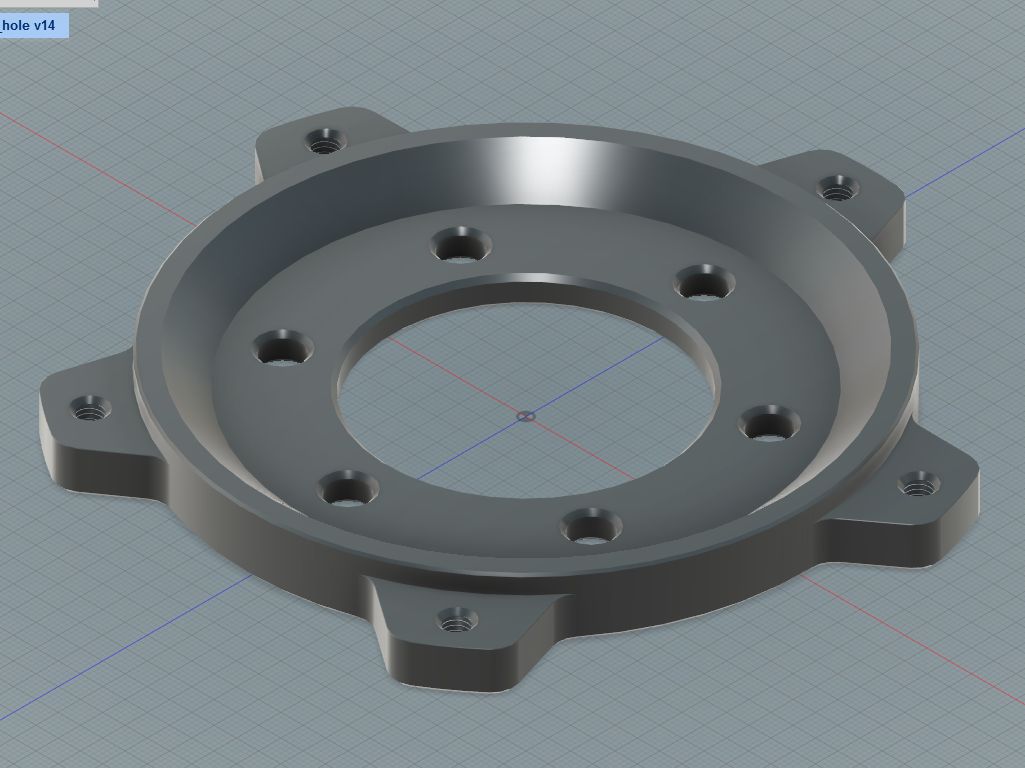

CAD�Őv�����n�u�ƃt�����W

�g�ݏオ��

�N�[�����g���U�[�o�[�^���N�̎��t�� �@2016.11�@[����]

���̃T�g�D���m�̓W�����e�N�j�J���V���b�v�Œ������A�g�ݏグ�Ĕ[�Ԃ��Ă�������̂����A �N�[�����g�̃��U�[�o�[�^���N�͍ŏ�������Ă��Ȃ����B���Ă��Ȃ��|���V���b�v�ɓ`�������A�����Ă������i�̒��ɂ͂Ȃ��A���Ȃ蒷���ԃ^���N�Ȃ��̑�C�J���ő����Ă������A���̂܂܂ł̓N�[�����g�s���ɂȂ�̂Ő����p�������Ă������A ���炭��Ŕėp�|���^���N�������B �������A�^���N���O��ĂăN�[�����g�o���T���������N�����̂ŁA�I���W�i�����i��Y!�œ��肵���B

���邱�Ƃ��o���Ȃ������������A�������Ă��Ȃ��������A����̋ߑ㉻���C�ő������邱�ƂƂ����B

�^���N�̓��o�[�}�E���g����ăt�H�[�N�u���b�W�����ɑ��������B

�X�s�[�h���[�^�[�Z���T�̌��� �@2016.11�@[����]

�X�s�[�h���[�^�[�Z���T��10�N�O�ɍw������STACK�@ST500�p�̂��̂��������A�o�N�ω��������ōĒ��ߕt�����ɐ܂�Ă��܂����B�d���������̂�web�ŗ��p����T���AOMRON��FA���i���g����Ƃ����̂ōw�������������B

�O���b�v���o�[ �@2016.11�@[����]

�O���b�v���o�[�͍d���Ȃ��Ċ���悤�ɂȂ����̂ŁA���ɍS��͖����̂Ŕėp�̐U���z��������̂��w���������Z���`�����̂Ō����ǂ�������悤�ɂȂ����B�X�^�C�����O�͕ς����A�~�ނȂ��B

�摜��

�����S�P�����ۂɂ����n���h���̃X�C�b�`�ɂ�鉚�݂ق�����������A���̂܂܂ł͓h�����o���Ȃ����߁A�P�~�J���A���J�[�ɂ�鉚�ݎ������āA�e�������ł����B

2017.4

�@

�@

�^���N�̓h���͉��w���h���Ă�����ʐF�̉��ɂ͗̃��^���b�N���h���Ă���B �i����܂�����HP�̋L���ɂ������������̃R�����g�ʂ�j

�@

�@

���̃^���N�̓r�r����������A�o�b�t���v���[�g�𗯂߂Ă��镔�����U���Ŋ���ĘR��Ă����̂ł���B���������ɃG�|�p�e�Ŗ��߂Ă������A�������莸�O���Ă����B�^���N�̓S�̔��������߂̓S�Ăă��E�t�����ČŒ肵���B

2017.5-2017.6

�@

�@

���x�̐F�̓L�����f�B�[�J���[�̃`�F���[���b�h�Ȃ̂ŁA���̐F�̓I�����W�̋������^���b�N�ł���B���F���ǂ��Ȃ�悤�ɉ��n�̐F�͔��ɂ��Ă�������B

�@

�@�����h��̒i�K�ł��̂悤�Ȋ����ł������B

�^���N�㑤�̓��S�������}�X�L���O������ŃL�����f�B�̏�h������āA���F�̃I�����W�S�[���h��������悤�ɂ����B�}�X�L���O�V�[�������ۂɁA�h���̍d���ɂ���ăV�[�������������Ȃ��Ȃ������ꂸ�A���̐F�����������Ă��܂����iR�̏㕔���j�B�e�X�g�s�[�X�ł̓L�����f�B�̍d���܂ɐ�p�i�ł͂Ȃ����̂��g�p�������ߍd�����x���_�炩����ԂŔ��������Ƃ��o�������A�{�Ԃ͐�p�d���܂̂��߂����ɍd�����Ă��܂����̂��B�}�X�L���O�����ۂɂ̓}�X�L���O�̋��ڂ��y�[�p�[�ŎC���Ĕ������Ă��甍�������ق����悩������������Ȃ������B

�ʐ^�̓N���A1��ڂ̐F�ł���B

�\���̃^���N�ƌ���ׂĂ݂�ƁA�^���N�̃��S�͍��E�t�ɂȂ��Ă��܂����B�@����Ȃ̂�1�䂵���Ȃ��̂ōm��I�ɍl���邱�Ƃɂ���B

2017.7

�h�������肵�����������v�炢�A�^���N�L���b�v�����Ă݂��B�^���N�L���b�v���Œ肷��t�����W�̉��ɃS���i�r�j���H�j���̃J�o�[�����āA�^���N�L���b�v�p�̌Œ茊�ɛƂߍ���ŌŒ肷��̂����A�h���������A�Œ茊�̌a���ǂ����������悤�������B�͔C���Ƀ{���g����߂��Ƃ���A�p�L���Ɗ���Ă��܂����B

�����̃L���b�v�̃t�����W�̋��x�s�����Ǝv���A�ʂ̃t�����W��������A���l�Ɋ���Ă��܂����B

�d���������̂ŁAY!�I�N�œK��������̂�T���̂ƁA����Ȃ��悤�ɓ������@�ō��o�����삷�邱�Ƃɂ����B

���肵���̂́A�h�D�J�e�B�p�̃^���N�L���b�v�ł���B�F�̓L�����f�B�h���̃x�[�X�F�ɋ߂����F��I�B

�^���N�L���b�v�̌Œ茊�͈�x�����̓h�������A�ēx�����h�����邱�Ƃɂ����B

�h�������Ă݂āA�^���N�L���b�v�̃t�����W�ƍ��킹�Ă݂ĕ����������Ƃ����A���X���тŗ]�T�̂�������Ɨ]�T�̖������������邱�Ƃ����������B�t�����W�Ƒ�������������Ȃ��悤����āA���Ƃ͔�����v�ȓh����h���Ă��炤�悤�Ɉ˗������B

�^���N�}�E���g���o�[ �@2016.11�@[����]

�ό`���Ђǂ��Ȃ����̂ŁA�S�����i�̐����Ђɐ���˗������B�摜��

�J�����Ƃ���A�C�����������ɂȂ�������ɋC����蒼���A�L���u�N���[�i�[�ӂ߂ɂ��{�f�B�ƃp�[�c�����B �p�b�L����W�F�b�g�ނ��V�������̂ɂ��g�ݗ��Ă��B

FCR�Ȃ̂œ��ɓ���Ƃ���͖����B

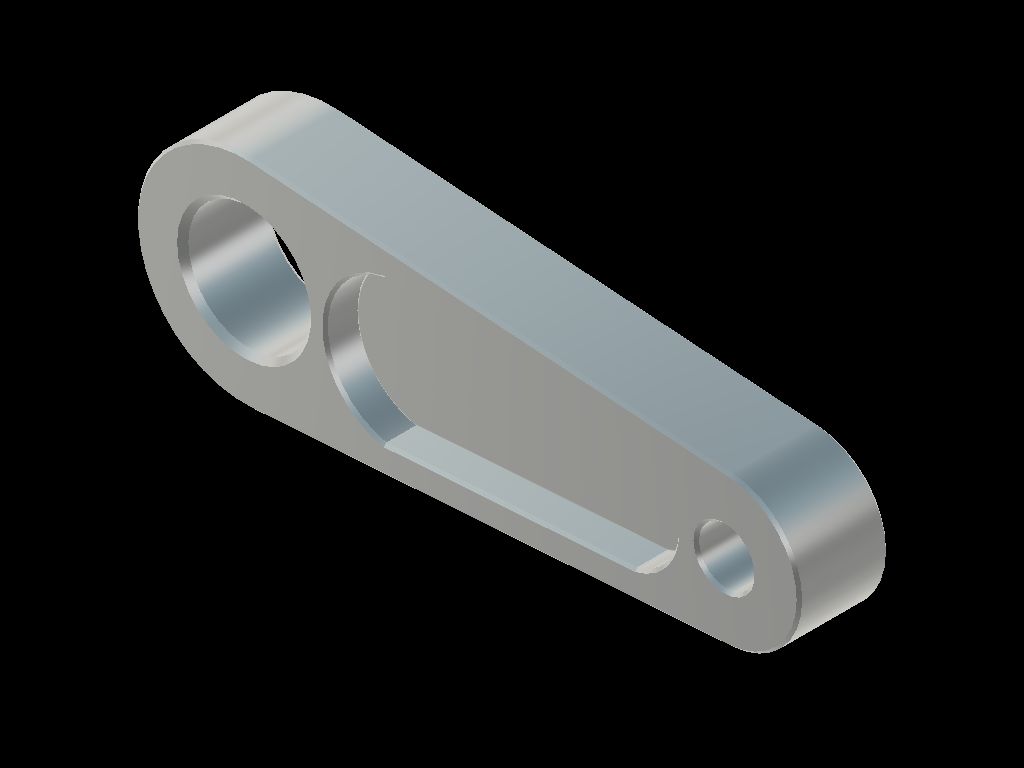

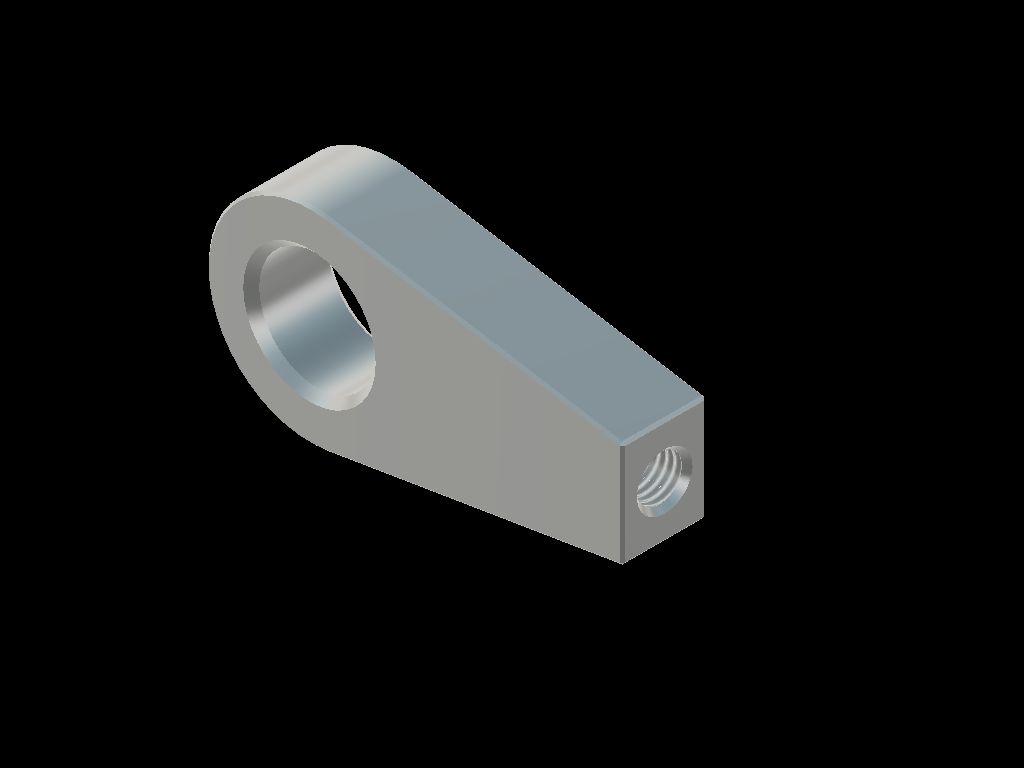

���A�����N �@2016.12�`�@[����]

�S�iS45C)�Ő���˗����i2016.12�ɐ��슮���j

�����N���b�h�̓A���~�����Ő���˗����ł���B�i2016.12�ɐ��슮���j

�{���͉��}���̌`��ɂ���̂����A�ׂ��Ȑ��@���������邽�� �s���̃��b�h�G���h�������E���̌`�Ő��삵�A���@�����܂�����ɖ{���̌`��Ő��삷��B

(�ʐ^�lj��@2017.3.20)

�\�ʏ������������A�x�A�����O��}�����đg�ݗ��Ă��B

�R�����b�h�̃��b�h�G���h�x�A�����O�͎ʐ^�̏�Ԃ��ł��Z���B�����Ő�mm�L�����ƂɂȂ邾�낤�B

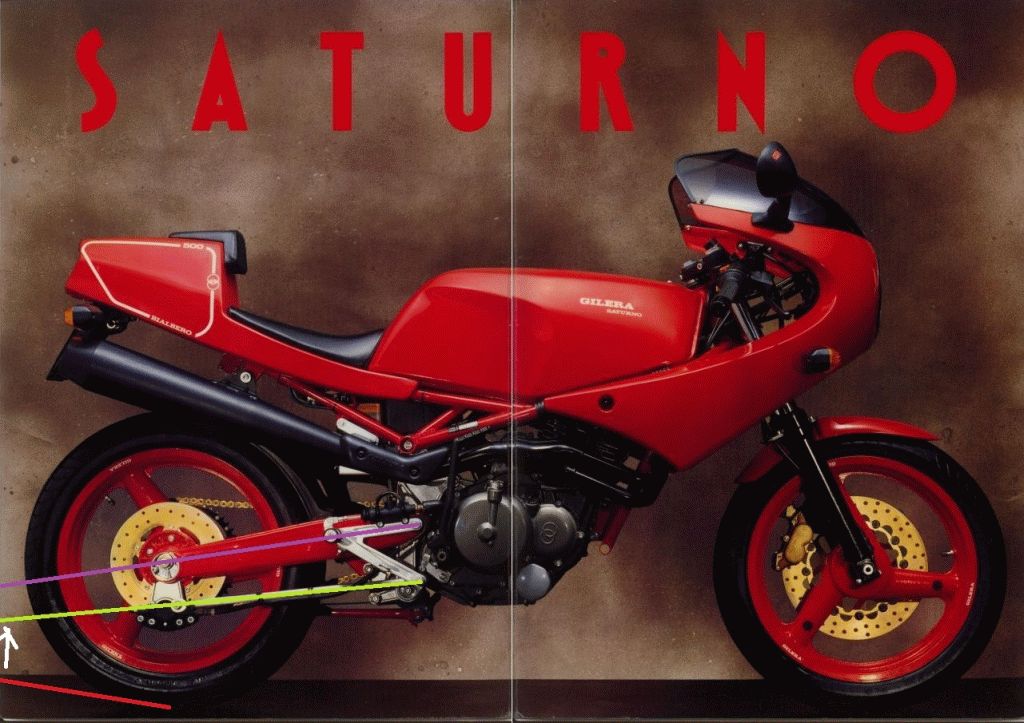

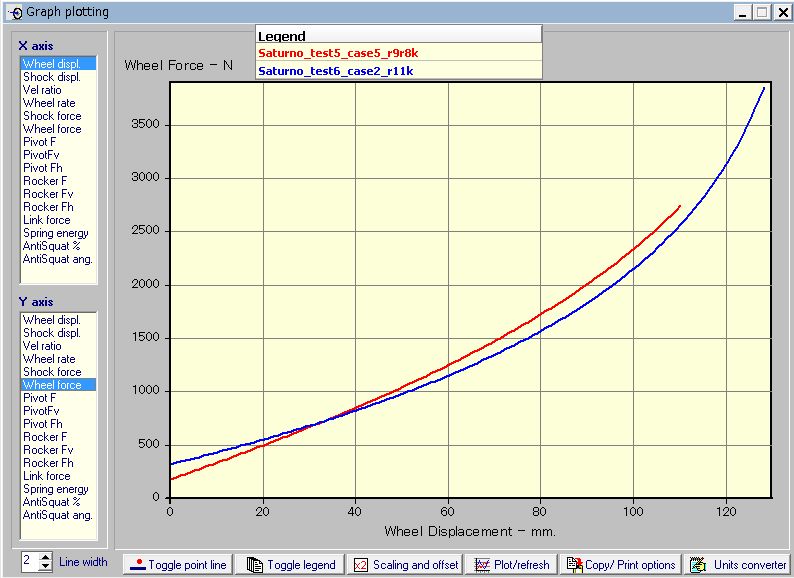

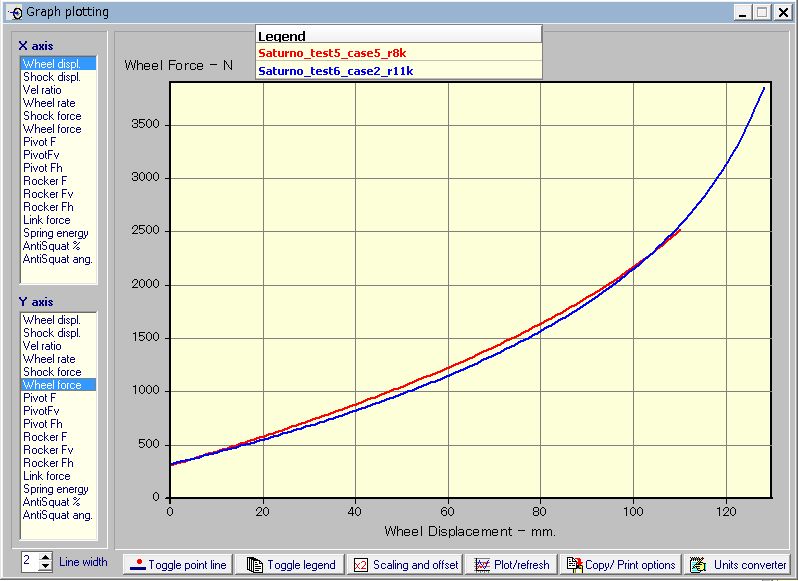

�T�g�D���m�̃��A�T�X�y���V�����̓���ɂ��āA�������O�ƌ���������T����r����B

�ȑO�L���ɂ��������T�X�y���V�����̃Z�b�e�B���O�ɏ��������A�m�[�}���̃����N�ŏ��₷���Z�b�e�B���O�ɂ���ɂ́A���\�������Ȓᒣ�̓X�v�����O�{���Ȃ葽�ڂ̃v�����[�h�A�Ƃ����`����炴��Ȃ������B

�������O�@�ᒣ�̓X�v�����O�{���Ȃ葽�ڂ̃v�����[�h�̐}

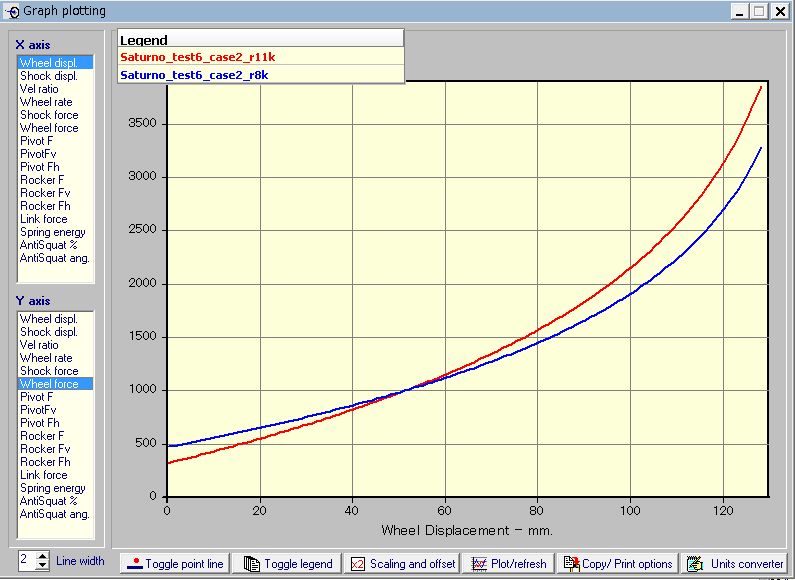

�O���t���ɂ����āA�ᒣ�̓X�v�����O�͐��A�ʏ�̃X�v�����O�͂͐Ԑ��ŁA�����̓T�X�y���V�����̒��ݍ��ݗʁi�X�g���[�N�j�A �c���̓z�C�[���ɂ�����́iWheelForce�j�iN)�Ńv���b�g���Ă���B

�ᒣ�̓X�v�����O�ɂ��邱�ƂŁA�X�C���O�A�[�������ݍ��Ƃ��̃z�C�[���ɂ�����͂��}���ɑ����邱�Ƃ͖������A��d�̂Ƃ��ɂ̓m�[�}���̒��͂̂Ƃ����˂�����C���ɂȂ�B�m�[�}���̒��͂��ᒣ�͂��A�ǂ������ǂ����Ȋ�����������̂������B

�ȑO�A�v�҂��������Ă������A�Ɍ��ɋ߂���Ԃł̓T�g�D���m�̓������犊��Ƃ����B�����ē����v�҂̌Z�탂�f���ł���O�[�X�͑O�㓯���Ɋ���Ƃ����B

�����Ȃ�ɗ��o�C�N���r����ƁA���C�A�E�g�A���C�_�[�̈ʒu�ɂ����Ⴂ�͖����B �Ⴂ�͑O��^�C���̃O���b�v�ɑ���^�C���ɂ�����͂̕ω��̍��ɂ���ƍl�����B

�T�g�D���m�̓}�������[�T�[���v���J�ł��邪�A���[�T�[�̐v�������ԗ��̐v�ŗǂ��Ƃ͍l���ɂ����B������ʐl�̓}��������������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA150-200km/h�ł̃W�����v�ɑς���K�v�͖����B�X�C���O�A�[�������ݍ��Ƃ��̋}���ɍd���Ȃ�i�����Ȃ��Ȃ�j�����͐�̂ĂĂ悢�ƍl�����B

�������O�����N�̓����́A���ݍ��݂̍ŏ��͏_�炩���A���ݍ��ނɏ]�����鎞�_����}���Ƀ��[�g�������オ��A�Ƃ������̂ł���B ��Ԏp���Ŋ��Ƀ��A�T�X������ł��邽�ߒ��i���萫���悭�Ȃ锽�ʁA���E�̐�Ԃ��ɂ�����Ƃ����R�c���K�v�ł�������A �d���������Ă����ƃX�C���O�A�[�����}�ɓ����Ȃ��Ȃ�^�C���̃X���b�v�ʂ�������A�O���b�v�̔��ɍ����^�C�����g���ăR�[�i�[�����O�ł��̗̈�ɓ������Ƃ��̓X�C���O�A�[���������s������Ƃ�����肪����B

�ߋ��Ƀh�C�c��Hirshoff����ASOS���[�X�Ō������R�[�i�[�����O���Ƀ��A���肪���˂č����A�Ƒ��k�����B80�N��㔼�̃^�C���O���b�v��2000�N��̃��[�V���O�X���b�N�^�C���̃O���b�v�͓V�n�قǂ̊J��������B�e�Ղɍ����̕s������̈�ɓ����Ă��܂����ƍl������B

���x���̎��ɃV���[�V�Z�b�e�B���O�̌��������s���Ă���������Motorcycle Setup Software���g���ă����N�������m�F���Ă����B���̌��ʃ����N�̍č쐬�����߂����A����y�ȕ��@��K�v�Ƃ��Ă����̂ŁA�A���~�X�C���O�A�[�������n�����B

�]�k�͂��Ă����A

�������ナ���N�̓����́A���ݍ��݂ɏ]���}�ȃ��[�g�ω��͋N���Ȃ����Ƃł���B

�ȉ��̃O���t�͌�������̌�ւ��X�g���[�N�����Ƃ��Ƀz�C�[���ɂ�����́iWheelForce�j�ł���B

�S�̂ɍd�߂����X�g���[�N�ɂ���ċ}���ɗ͂������邱�Ƃ͖����B�����d�����ȁH�Ɗ����������o�����X���l���邱�ƂȂ��V���b�N�̃X�v�����O�����ŗǂ��Ƃ������Ƃ��B

��F���ݍ����Ɏ�����ꍇ�F�X�v�����O��9.8kgf/mm�A�v�����[�h��5mm���x

��F�ʏ펞��������ꍇ�F�X�v�����O��8kgf/mm�A�v�����[�h�͖�15mm

�̏d70kg�̃��C�_�[�������2.5G�Ńt���o���v����悤�ɂ��Ă���B���\�_�炩�߂ł���B

��������̃X�v�����O�ݒ�̊̂́A�t�����g�t�H�[�N�������ݍ��Ƃ��̃z�C�[�����[�g(xx kgf/mm)�ƃ��A�����ݍ��Ƃ��̃z�C�[�����[�g(yy kgf/mm)�̔䗦�����C�_�[���������Ԃł̑O��d��Ɉ�v����������ŃZ�b�g���邱�Ƃł���B

�O���t�̌v�Z�\�t�g��TonyFoale��Motorcycle Setup Software�ł���B���C�̂���l�ɂ͔��ɕ֗��ȃ\�t�g�E�F�A�ł���B

�X�C���O�A�[���s�{�b�g �@2017.6�@[����]

�X�C���O�A�[���s�{�b�g�x�A�����O�́A���{�ŗe�Ղɓ���ł���K�i�i�̃T�C�Y�i���A���a�j�͂Ȃ��B ���̂��߃X�C���O�A�[���̉��������ɍ����̋K�i�i���g�p�ł���悤�A�x�A�����O�T�C�Y�i���A���a�j�ɍ��킹�ăJ���[�삷��B�E�s�{�b�g�x�A�����O�̑I��

�@�V�����@��r

�@�I���W�i���̃x�A�����O�FGE18PW�@�@�O�a(D)=35mm, ���a(d)=18mm, �O�֕�(H)=16.5mm,

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���֕�(W)=23.0mm

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ñωd�i���W�A���j:12t, �h���d�F4.8t

�@��������̃x�A�����O�@�FMBWT20�@�@D=35mm, d=20mm, H=16.0mm, W=22.0mm

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ñωd�i���W�A���j:20.9t, �h���d�F9.4t

�E�_�X�g�V�[���̑I��

�@�d�l�@�O�a(D)�F35mm�@���a(d)�F22mm�@����(H)�F7�`8mm

�@�@�@�@�@���b�v�F�V���O��/�_�u���͖��Ȃ�

�@SC22357�@D=35.0mm, d=22.0mm, H=7.0mm�@�V���O�����b�v

�@UE22357�@D=35.0mm, d=22.0mm, H=7.0mm�_�u�����b�v

�@UE24358�@D=35.0mm, d=24.0mm, H=8.0mm�_�u�����b�v

�@TC22358�@D=35.0mm, d=22.0mm, H=8.0mm�_�u�����b�v

�E�J���[�̍쐬

�ʐ^�������I���W�i���p�[�c�̃J���[�ƃx�A�����O�A�E��������쐬�����J���[�ƌ�������̃x�A�����O�ł���B�x�A�����O���X�C���O�A�[���ɓ������Ƃ��ɃX�C���O�A�[�������̃J���[���m�̊Ԋu������ƂȂ�悤�ɃJ���[���쐬�����B

�S�h��

�@2017.6.xx

�{�����쐬

�^���N�Ƃ��킹�āA�J�E���S�̂��L�����f�B�J���[�ɕύX�����B

�h�������肢�����N���}������̘b�ł́A���̈���O�̐F���ǂ������Ƃ����R�����g���������B�������A�F�̔Z���̎w��͎����ł���̂Ŏd�����Ȃ��ƒ��߂�B

�t���[���ʐ^�͖�

���܂ł̃X�^���h����̕ύX�_�̓{���g���߉ӏ���2�_���߂���3�_���߂ɕύX�������Ƃł���B �ėp�i��ؒf�ƌ��������H�A�t���[���n���K�[�����A���~�Ђ�n�ڂ����B �X�^���h��[�p�x�̔������͎ԑ̂��o���オ�����Ō�ɍs���\��ł���B

�������킹�Ȃ̂ŏڍׂ͎ʐ^���Q�ƁB

�@

�@

�@

�@

| �߂� | �@�֕҂� | �V���[�V�҂� | �������̑��҂� | ��]�҂� | �G�L�]�[�X�g�҂� | TOP�� |