|

���E�J�R�~�������G�}�E�ʐ^

2013/11/05�lj��F

���E�J�R�����������}�F�u�E�J�R�������v�E�J�R�~�������s�A�N�I�s�ځi���a�S�T�N�ȍ~�j�@���]��

|

|

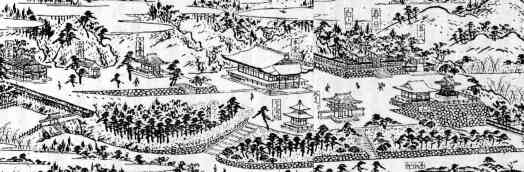

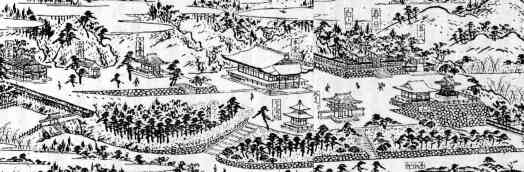

�~�������A��U�ڋЂU�ڂT���A�ʐF�A���\���i1688-�j�̕`��Ɛ���B

�@�E�J�R�����������}�F���}�g��}

�O��A�{���A�i���j�A�ω����A���O�A����ЁA�F��_�ȂǂƎ��͂ɂ͂Q�R���@�̎�����`���B

�@�Ƃ���ŁA�{�����Ɍd�����`�������A����͕s���B�{�}�̓������͕tⳂȂ̂������Ȃ̂��s���ł��邪�A�����ł���Ȃ�A�d���ɂ͉��̏������Ȃ��B���邢�͕tⳂł���Ȃ�A�tⳂ������ꂽ�̂ł��낤���B����ɂ���d���Ƃ͕s�R�ł���s�ڂł���B

�@�Ȃ��A���ǂł��Ȃ��������́H���[�N��t���B�܂������̉@���V���̂Ȃ�����������B����Ɂu�]�ˊ��̎����Q�R�V�v�i���Ɍf�ځj�̒��ɊY�����Ȃ�����������B���̊Y���̂Ȃ��������Ƃ́A���}�@�A���Ɖ@�A��V���@�A�@�؉@�A�@�A��t�@�A�n���@�A�g�ˉ@�ł���A�]���Ă��ꓙ�̎������͐}���ɂ͋L����Ȃ��B

�@�Ȃ��A���݉F��_������ꏊ�ɂ́u�F��_�v�Ɓu�L���v�������A�����ɂ͂Q������A�����m�ɂ͐��ٍ͕��V�E���͉F��_�ł���B |

�u�E�J�R�������v�E�J�R�~�������s�A�N�I�s�ځi���a�S�T�N�ȍ~�j�Ɉȉ��̋L�ڂ�����B

���u�~�����G�}���v�F�����}�Ɠ��N��Ǝv���鋫���}�ŁA�����Ⓝ���̔z�u�ɋ͂��̕ω�������B

�E�J�R�������ɂ������Ð}�̖͎ʂƉ]���B

�@���������A���̊G�}���̐}�ł̌f�ڂ͂Ȃ��A��̓I�ɂ͂ǂ̂悤�ȊG�}�Ȃ̂��͕�����Ȃ��B

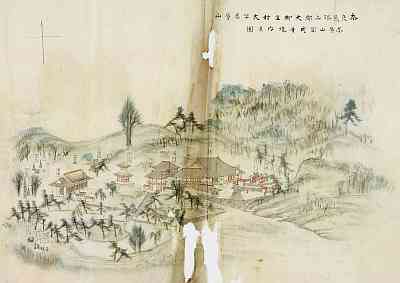

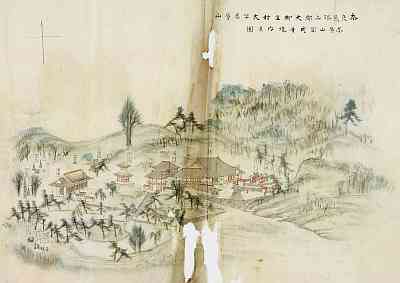

���u��a���������v�����R�N�i1791�j���Ɍ��鑽��

�@�E�J�R�~�����F���}�͕����}�F���ւ͎�������A�����`�����B

�i2012/03/25�摜���ցj

�@�@�L���F�E�E�E�����E�얀���E���E�����E�E����������B���O�ɎO������B�����E�����ȂǂƉ]���B�m�@�Q�S�F�B

�@�@�@�����݉F��_�̂���ʒu�͕ٓV������B

�@�����ւ͊��Ɏ����Ă����͗l�ŁA�`����Ȃ��B

�@�����͞w�畘���A�l���ɞ�����炷�悤�Ɍ�����B

�@���͑吳�X�N�܂ő��݂������A�V�����̂������ꂽ�Ɠ`����B

�@�@�����������͎��̌�A���q�������Ɉڒz����i�o�܂͕s���j�A�����i�ω���/���������{���j�Ƃ��Č�������B

2013/12/19�lj��F

���E�J�R�G�}

2013/03/11�lj��F

�������O�\��N �u�������Õ���ꌏ�v�i�ޗnj��������j�@���

�E�J�R�����������^�}

|

|

���E�J�R�~���������^�}�F

�����`�����B

��a���������Ɠ��l�A���ւ͕`����Ȃ��B

�����͞w�畘��杮�����̂悤�Ɍ�����B�i�������ɂ͌����Ȃ��B�j

���d�͊�d��Ɍ��悤�ɂ������A���炭������点�Ă����悤�ɂ͎v���Ȃ��B |

2013/09/30�lj��F

���u�����Ɩ����̎��X�F��ڗ����E��D���E�~���� �����v���c�f�`�A���}�s�S���A1943�@���

�@���͑吳�̏��N�����̌��ʎ���B

�����S�O�N�U�����̎���K�ꂽ�V���r��͎��̂悤�ɋL���B

�u�E�E�E�E���̎��i�����S�O�N�U���j�ɂ͑����������B���Ƃ����Ă��ܘ_���S�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�㕔�͎��������ŁA��ꂩ�����Վ��̉������˂��Ă������B�E�E�E�O������㕔�͎��������ŁA�V���؍ȑ��̉������������Ă������B�E�E�E���������̏�w�͎����͑�ς�峐H�ŁA�G���Ɖ��F�����ɂȂ��Ĕ�Ԏn���E�E�E�i�u�j瑂Ɣ��p�v�W�S���A���a�P�Q�N�j

�������O��͂��̌㗧�h�ɏC������ꂽ���A���͐ՕЂ��Ȃ��A�{���͒������j���̂܂ܕ��u�����Ă��B�v

2015/03/15�lj��F

���u�Ì��z�lj��v���ː�峘O<���b�g�C�i�S���E/�V���r���PN>�i�u�j瑂Ɣ��p�@�W�S���v���a�P�Q�N�@�����j�@���

�E�J�R�~�����֏��߂čs�����͖̂����S�O�N�̂U���ł������Ǝv���B�E�E�E

���̎��͘O��ƕ���ő����������B���Ƃ����Ă��A�ܘ_���S�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A��d�͎��������ŁA��ꂩ�����Վ��̉������˂��Ă������B�E�E�E�O�������w�͎��������ŁA�V���؍ȑ��̉��������˂��Ă������B����͏�w�̉�������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A���߂��疢���ł������A��������w�͑�ςȒ��H���ŐG���Ɖ��F�����ƂȂ��Ĕ�Ԏn���ł������B�E�E�E�吳�R�A�S�N�̍��C�����s��ꂽ���A�d�����Ȃ��̂ŁA�l栱�ȏ�͐V���ɑ���A���E�ɂƂ��������������A�`�����͎�������炵���炵�߂��̂ł���B

�E�E�E���ɉ��m�Q�N�̖n�������o�����̂��A��̂̌��ʂł������B

�@�@�@�O�垻���m�Q�N�n��

�@�����͍]�ˊ��̊G�}�Ō����w���̌`�����d�����͓|�A��d�����̂ݎc���Ԃʼn��������˂����l�q�ł������悤�ł���B

�@���O��̏�w�͏��߂��疢���ł������Ƃ������Ƃł��邪�A�]�ˊ��̊G�}�ł͂ǂ�����ꉮ���̉������`����A��w�͏��߂��瑢���Ȃ������Ƃ����̂͌�F���ł��낤�B��͂��w�͕������|�����̂Ǝv����B

2005/04/09�lj��F

���u���{�Ў����/���@�сv���s���o�V���ЕҁA���a�W�N(1933)�@���

|

|

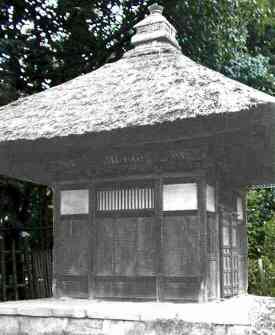

���~�����O��i���j�F�i���}�g��}�j

���s�N���画�f����Ə��a�����̎ʐ^�Ǝv���邪�A�吳�X�N�܂ő��c�������݂����Ƃ�������M����A�O��e�ɑ��c�����ʂ��Ă��邽�߁A�吳�X�N�ȑO�̎ʐ^�Ǝv����B

�@���̎ʐ^�̃^�C�g���́u���������i�����j�v�ł���A�ܘ_���̎ʐ^�����C���ł͂Ȃ��B������������ɂ���A���q�������ړ]�O�̑����d���O��e�i���ċ����ʒu�Ǝv����j�Ɏʂ�H�L�Ȏʐ^�Ǝv����B |

2024/04/19�lj��F

���u��a�Î���ρ@��4���@�V��t���E�������E�~�����v��g���X�A���a�T�Q�N�i1977�j�@���

�@�������O��i���j�Q

��}�Ɠ���̃A���O���̎ʐ^�ł��邪�A��}���O��C����̎ʐ^�ł������A������͘O��C���O�̎ʐ^�ł���B

�]���āA�{�ʐ^�̕�����}���Â��ʐ^�ł���B�O��̒ɂ܂�����j�U�肪�`���ʐ^�ł���B

2015/03/15���M�C���F

��a���������i�]�˖����j���邢���E�J�R�~���������^�}�i��f�j�ł͊���

���̑��ւ͎����Ă������Ƃ��m����B

����ɉ����āA�����̐_�������ŁA�����ȑŌ����A���̌�r��ʂĂ����Ƃ͗ǂ��m��

��Ă���Ƃ���ł���B

�@���c���S�N�[�S���P�T���F�������A�����ꓯ�����W�A�{���̊W�̉�����ʒB�B����ɂ͉~����<���̂Q�R�T�A�P�Q�q�@>���܂܂�Ă����B

���̖����ېV�̕ϊv�̉ߒ��ŁA�����͍r��A��q�́u�Ì��z�lj��v�Ŏ����悤�ɁA�����S�O�N���ɂ͏�d�����������A

��d�͎����݂̂ƂȂ艼�������삯���Ԃɍr�p�������̂Ǝv����B

�@����ɓ������u�Ì��z�lj��v�Ŏ����悤�ɁA�O��͑吳�R�A�S�N�ɏ�w�̓l栱�ȏ�͐V���ɍ��Ƃ����C�����s��ꂽ�Ƃ������Ƃł���̂ŁA�u���{�Ў����/���@�сv�̎ʐ^�͑吳�S�N�ȍ~�A�吳�X�N�܂ł̎ʐ^�Ƃ������ƂɂȂ�B

�����āA���̎ʐ^�ł͑��͊��ɒP�w���̎p�ɂȂ��Ă���B�܂�A����͐����ł��邪�A�吳�R�A�S�N�̘O��C���ɍ��킹�A���̏�d�̎����͎�菜����A���`�������˂����A�P�w���ɉ��ς��ꂽ���̂Ǝv����B�]�ˌ���̓�w������A�������ɂ͏�d�����|��/��d�����̂ݎc�艼�����ː݂̏�Ԃ���A�吳�R�C�S�N����d�P��/�P�w���։��ς���A�吳�X�N���p�Ƃ����ϑJ�ł��낤�B

�@�����́u���{�Ў����/���@�сv�̎ʐ^�́A���̊Ԃ̎�������M�d�Ȏʐ^�Ǝv����B

�@

���ċ����y�њ��������� �����2002/3/9�B�e�F �����2013/12/12�B�e�F

���ċ�����

�@�����Q�N�ċ��A�{���͍����ȑ���@���i����E�^�c�̂Q�Q�`�R���̍�Ƃ����j���J������B

�@�����͖�P�R���A���d��ӂ͕s���B

�����{������@�������i����j

�^�c�Q�T�ΑO��̍�A�w�ނ̊�ؑ��ł���A�����X�X�����B

�吳�P�O�N�C���̍ۂɉ^�c���M�̖n���������������B

����ɂ��A�^�c�͈������N�i1175�j�{�������̒������A�����Q�N���������ɕ�[�������Ƃ��킩��B

�@�����{������@���P�@�@�@�@�����{������@���Q

�@���{������@�������R�@�@�@�@�@���{������@�������S�@�@�@�@�@���{������@�������T

�@����@���^�c�n���F���M�n���̖͎�

����@���������

���E�J�R�G�z

�@�E�J�R�G�z�i�O��f�z�j�@�@�@�@�@�������G�z�i�{���f�z�j

���O��F�d���A���m�Q�N�i1468�j��

�@���������O��

�@��a�������O��P�P�@�@�@�@�@��a�������O��P�Q�@�@�@�@�@��a�������O��P�R�@�@�@�@�@��a�������O��P�S�@�@�@�@�@��a�������O��P�T

�@��a�������O��P�U�@�@�@�@�@��a�������O��P�V�@�@�@�@�@��a�������O��P�W�@�@�@�@�@��a�������O��P�X�@�@�@�@�@��a�������O��Q�O

�@��a�������O��Q�P�@�@�@�@�@��a�������O��Q�Q

���{���F�d���A�������N�i1466�j�Č��A����ɓ�

�@���������{��

�@��a�������{���Q�@�@�@�@�@�@��a�������{���R�@�@�@�@�@�@��a�������{���S

���t�����_�E���R�����F����A����Q�N�i1228�j��a�t�����_�䑢�c�̍ہA���Гa����i����B��������t�����Гa�̍ŌÂ̗�Ƃ����B

�@���������t���E���R���P�@�@�@�@�@���������t���E���R���Q�@�@�@�@�@�@���������t���E���R���R�@�@�@�@�@�@�@���������t���E���R���S

�@���������t���E���R���T�@�@�@�@�@���������t���E���R���U

�@���R�����E�t�����_�T�@�@�@�@���R�����E�t�����_�U�@�@�@�@�@���R�����E�t�����_�V

�@�������t�����_�P�@�@�@�@�@�@�@�������t�����_�Q�@�@�@�@�@�@�@�������t�����_�R�@�@�@�@�@�@�@�������t�����_�S�@�@�@�@�@�@�������t�����_�T

�@���������R�����P�@�@�@�@�@�@�@���������R�����Q�@�@�@�@�@�@�@���������R�����R

�@�������t�����_�l栱�F��������

���F��_�F�d���A���q��

�@���������F��_���P�@�@�@�@�@�@�@�@���������F��_���Q

�@�������F��_�R�@�@�@�@�@�������F��_�S�@�@�@�@�@�������F��_�T

�����̑����F�F���O�i�����N���j�A�얀���i���ۂP�T�N�j�A����q�a�i����R�N�j�͌��݁i2013/12�j�C�����A杮���������̑��ւƉ]���B

�@���������O�P�@�@�@�@�@���������O�Q

�@�������얀���P�@�@�@�@�@�������얀���Q

�{�V����јe��͍]�ˊ��̌����������Ɍ����Ɉڌ��������̂Ɖ]���B���̘e��͌��݁i2013/12�j�����̓��[�����ɖʂ����ꏊ�Ɉڌ��A�������ł���B�ڌ��ɍۂ��A��i�l���傩�j�̖和�y�ѓ�����富҂͎c�����A�T���S�{�͎��ւ��A���̑��̕��ނ̑��������ւ���Ƃ��]���B�i�����H�̒k�j

�܂��A�Â��~�������[�t���b�g��ÊG�}�ł͍E�����i�����N���Č��j���m���邪�A�������邩�ǂ����͕s���B��������Ƃ���A�ɗ��̗��t�߂ɂ���̂ł��낤���B

���������뉀�F�������A�ꎞ�r�p�����Ƃ������A���݂͔��������������B

�@�������뉀�P�@�@�@�@�������뉀�Q�@�@�@�@�������뉀�R�@�@�@�@�������뉀�S�@�@�@�@�������뉀�T�@�@�@�@�������뉀�U�@�@�@�@�������뉀�V

���蒆��

�]�ˊ��̊G�}�ނł͓�����ɑ����̎��������݂�����A�����ېV�ȍ~�A���ׂđޓ]�A�����̊J�ʁE�k��E���ƌ��z�ȂǂŁA���݂ł͒n��ɂ��̎p�����߂邌���Ƃ͍���ł���B

���k�ɂ͒m���@�ق����P�@�̑��݂��m���邪�A�_�n�E���ƂƂȂ�B

�@���������k�����Ւn�P�@�@�@�@�@���������k�����Ւn�Q

���O���̓��ɂ͖V�ɐՂƐ��肳����悪�c��B

�@�@�������r�@�ՁH

�쑤�͐V�����ȂǂŔj�ꂽ�̂��A�V�ɐՂ炵�����͎̂c��Ȃ��B�B��A�뉀�̒r���邢��脉���Ƃ��v����r���c����A�V�ɂȂǂ̊W����̂��A�ߑ�̂��̂Ȃ̂��͕�����Ȃ��B

�@脉���ՁH

���[�ɂ��鎛���͌ɗ��Ȃǂ���������A���ɗ������邱�Ƃ͂ł����A�l�q�͕�����Ȃ��B�ꕔ�͔_�n�ɓ]�p����Ă���Ƃ��v����B

�����������I

�V������W�N�i756�j�F�����V�c�̌��ɂ��A���m���O�a���̊J��Ɠ`����B

�@��������ߐ��̕ҏW�ł���u�a�B�E�J�R�~�������N�v�u�a�B�E�J�R�~���������u�v�ł͈ȏ�̂悤�ɉ]�����肩�ł͂Ȃ��A

�@�@���L�̖��T��l�̒����������I�ȑn���ł��낤�Ɖ]���������嗬�ł���B

�����R�N(1026)�F���T��l�������ċ��B�E�E�E�����I�ȑn���ƍl������B

�V�i�R�N(1112)�F�}�ڏ�l����ɓ��������B�E�E�E��y�M�̎��@�ɕϖe����ƍl������B

�m���R�N(1153)�F�m�a�����Տ�l�����R�B���������Ɩ��@�̗��z�ɓw�߂�B���ɔE�J�R���Ɖ]���B

���͊��Ղ̌v��Ƃ��Ē��H����A���̎���ܔN�i����͐m�����N��1166���j�̌�ɁA�����B

�@2012/03/29�lj��F

�@�@�����y�ё��{������@���͌㔒�͏�c�̊�i�Ɖ]���B�i�u�a�B�E�J�R�~�������N�v�j

�@�@�����̑��́u�����뉀�����j : ���@�뉀�̌��� �v�X�]�A�ޗǍ����������������A�g��O���فA1959�@�ł�

�@�@�@��s���������@���p�����Ɠ��^�Ɖ]���B�i���R�i�v�������͑��@����͂��Ɖ]���B�j

�@�@�@�������A�E�J�R�������@���Ɠ��^�ƒf���鍪���i�����Ȃǁj�͕s���ł���B

������@���A�m�`���i���i�V�N�E���H�����u�j�A�ؑ��l�V�����i���ۂT�N�j�Ȃǂ����̓����̕����Ƃ��Č�������B

�����́A�^�����A���A�{���A�o���A�O�哙�̓��F���m���A���q���������ł������Ɠ`����B

�������N�i1466�j�F��ЁB

�@���@���ЎG���L�������N�[�Q���P�O���̏��F�u ���O�E�J�R�{���A���ȉ����F����A���{���ҕ��o���v

�i���W�N�i1511�j�F�����{�B�������ɍċ��ɒ��肵���Ɛ��肳���B

�@�i�������������`�F�u�m�F�Q�W�V�@���O�@�R�O���v�E�E�E�{�����͂������U���E�ֈ䕶���Œ��ӂ�v����B�j

�@�@2013/11/05�lj��F

�@�@�Q�l�����F

�@�@�@���~�������c���{�����F�u�E�J�R�������v�E�J�R�~�������s�A�N�I�s�ځi���a�S�T�N�ȍ~�j�@���]��

�@�@�@�@�@�~�������c���{�����F�������N�^�����A���A�{���A�o���A�O�哙�Ď��A�{���E�O��̍Č��ߒ����L���B

�]�ˊ��̊T�v�F

���u��a�u�v�@���

�@�~�����@�E�J�R�������E�J�R�ߎ��͏����L�����얀�����������������O�L�������������m�@�Q�S�F�HℊՎ⑫�����E�E�E�B

���̂Q�R�T��L���A�V�ɂQ�R�V���������Ƃ����B

�@�]�ˊ��̎����Q�R�V�F�Ɋy�@�A���}�@�A�ω��@�A���Ɖ@�A����@�A�ՏƉ@�A����@�A�㒆�@�A�����@�A�@�A�@�؉@�A�@�A�����@�A�@��@�A�m���@�A�@�A��t�@�A�^�@�@�A�����@�A�n���@�A�g�ˉ@�A�r�V�V�A�����@�Ɠ`����B

2024/04/19�lj��F

���u��a�Î���ρ@��4���@�V��t���E�������E�~�����v��g���X�A���a�T�Q�N�i1977�j�@���

�@��L�u��a�u�v�̋L�ڂɔ䂵�āA

����q�a�̓��D�i����R�N/1675�j�ł́A�Q�T�@�̖�������A���Ɖ@�E����@�E�@�E�����@�̖��������A�a��V�E�ҔV�V�E����ɉ@�E��V�V�E���V�V�E�����V��������Ă���B

�t���E���R���̓��D�ɂ͐V�V�E��V�V�̖������i�P�Q�N�i1635�j�ɁA�a��V�͏����Q�N�i1653�j�Ɍ����o�����B

�m�a�����u��w��N�����v�i�����U�N�j�ł͂T�@�Ɍ�����B�q�@�͒m���@�E�@�E�^�@�@�E�@�E���V���@�ł���B

�����P�V�N�̖��ג��ł͐^�@�@�E�m���@�E�@�E�@�E�@����������A�^�@�@�ȊO�́u�����n�ꎞ���~�{���͖{�V�w�ڃX�v�Ƃ����B�@�͖����V�N���A�m���@�͖����V�N�A�X�N�Ɏ��肢���������B

2013/03/11�lj��F

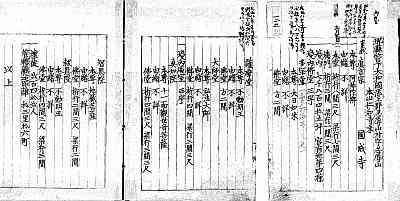

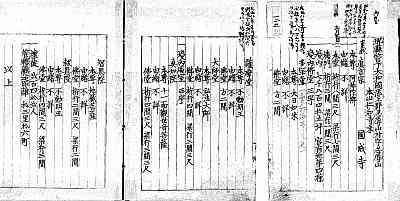

�������U�N�u��a�����@���ג��v�@���F

�@�ȉ��̂P�Q���@�i�����Z�R���@�j�̎����̏��グ������B

�E�J�R�@������S�E�ܐ@���{���Ë`�^���@������

�@����

�@�@�m���@�A��t�@�A�@�A�^�@�@�A�@��@�A�@�A���m���@�A�ω��@�A���U�@�A

�@�@���Z�@�؉@�A���Z����@�A���Z��m���@

�����ېV�Ŏ��̂������A�}���ɐ��ނ���B

���͖����E�����ېV�ȍ~�����������A�吳�X�N���B

�@�@

2013/11/05�lj��F

�����P�Q�N���������Ж��ג�

�@�F�u�����\��N�������@��a���Y��S���@���ג��v���

|

�����P�Q�N���������Ж��ג��F���}�g��}�����ʂ����͒����Ɍf�ڂ̒ʂ�B

�i���p���H�H�H�j�͎�M�����m�N���ŃX�L�����������߁A���ʂ���B |

2013/03/11�lj��F�ȉ��̌��{�͏�L�Ɏ����Ƃ���ł���B

���u�����\��N�������@��a���Y��S���@���ג��v�@���

�@�Y��S�E�J�R���E�J�R/�{�R�m�a����/�^���@�@������

�{���@����ɕ�

�{���@�W�ԂR�ځ~�V�ԂR�ځ@�@�O��@�R�ԁ~�P�ԂR�ځ@�@�����@�V�W�S�T��

���������@�O�F

�@���i���p���H�H�H�̒NjL����j/�@�{���@����@���@�@�����@���Q��

�@�@�i�㕔���O�Ɂu�吳�W�N�P�Q���P�R���p�w�ߋ���W�W�V�U�����ȂĔ��p���v�Ƃ���j

�@�얀���@�����@���Q��

�@�@�i�㕔���O�Ɂu�吳�W�N�P�Q���P�R���p�w�ߋ���W�W�V�U�����ȂĈړ]���v�Ƃ���j

�@��t���@�����@�S�ԁ~�R�ԂR��

���������@�O�F

�@�^�@�@�@�S�ԂR�ځ~�R�ԂR�ځi���j

�@�m���@�@�Q�ԂR�ځ~�Q��

�@�@�@�S�ԂR�ځ~�R��

���甒�R��

�@�{���@���R�����@�E�E�E�@�����@�V�ڂT���~�Q�ڂS�����}�}��

����t����

�@�{���@�t�������@�E�E�E�@�����@�V�ڂT���~�S�ڂQ��

����ٍ��V��

�@�{���@�ٍ��V�����@�E�E�E�@�����@�T�ڂT���~�R��

�@�@�i�ȏ�O�F�@�吳�R�N�R���U���E�R�ғ����j�i���j�^�@�@�ɂ��Ĉȉ��̂悤�ȋL�^������B�i�m���@�A�@�ɂ��Ă͋L�ڂȂ��B�j

�������Q�W�N�u�ÎЎ����v�j�v�ł�

�@�~����

�@�@�����^�@�@�@�{���\��ʊϐ�����F�ؑ�

�@�@�@�����@�Q�ԂR�ځ~�Q��/�ɗ��@�W�ԂR�ځ~�T��/�[���@�Q�ԁ~�Q��/��@�P�ԂR�ځ~�P�� |

2013/11/04�lj��F

���u�����p�얀���ړ]�̌� �Y��S��������~�����v

�吳�W�N�i1919�j�u���@�v�i����ی������j���Ɂu�����p�얀���ړ]�̌� �Y��S��������~�����v�̃^�C�g������������B<������

�����ł��邪�A�����炭�A�{�������ɑ����p��E�����A�얀���ړ]��E�����̕������Ԃ��Ă�����̂Ǝv����B

���̕����Ɋ�Â��A��L�́u�����P�Q�N���������Ж��ג��v�ɓ]�L���Ȃ��ꂽ���̂Ɛ��@�����B

���݂͈���ɓ��i�{���E�d���E�������N<1466>�Č��j�A�O��i�d���E���m�Q�N<1468>�Č��E���ݏC�����j�A

�t�����E���R���@(����A����Q�N<1228>)

�A�F��_���i�d���A���q�j�A�q�a�A���O�A�얀���A�ɗ��i�ω����Ւn�Ƃ����j�Ə�y���뉀��L����B

�����q�������ω����i��a�����������d�j

2003/01/03�lj��F

���~���������c�����

���q�ݏZ�̕�����u�~���������c���v�Ɖ]�������B

�@�����画�f���Ă��Ȃ��a������������������m���͍����Ǝv����B

���q�ɂ����T�R�������ω������~�������̏��d�Ɛ��肳���B

�A���A�ω����̏ڂ����l���Ȃǂ��s���܂��ړ]�̌o�܂Ȃǂ��s���̂��߁A�ǂ̒��x�́u�c���v�Ȃ̂��͌��ݕs���B

�@���������F���݂͌����������i�����j�Ɖ]���B���������ǑP�̂��߁A������i����֓��Ǘ́j���n���B

�J�R�͌Ð�Ƃ���B

����J�Ɖ]���A�A�����i������\��A���R�͉\�Ƃ��]���B

�ω����ɂ͊ω����A�ߊ����юp�̑������������ƊJ�R�Ð���������u����Ă���Ƃ����B

�@�i�����P�W�N�A�{�����V������A�������������ƊJ�R�Ð�����͐V�{���ɑJ������Ɖ]���B�j

�܂������̕�i�┯���Ƃ����j�Ə̂����⸈�����Ɖ]���B

2003/01/12�lj�

���������ω����ʐ^�i��a�����������d�j�F�^������

|

|

���q�������ω����i��a�����������d�j�F���}�g��} �l栱�͏o�g�A���x�ւ��c��B�����͕s���B

�ꌩ���l�̊т��g���Ă���Ƃ������邪�A��������苎����ς��s��ꂽ�\���͑傫���Ǝv����B

���������ɍׂ��p���ŁA��������ς��ꂽ�\���͑傫���v����B

���ʒ����Ԃ͎V���ˁA���Ԃ͘A�q���Ǝv����B

�i�ʐ^���ʂ̓����ʂ̌���͔ǂł���B�j

�O�`�ʐ^�����Ŕ��f����A�����i�l栱�E���x�ցj����ѐ��ʎ����͑����d�̖ʉe���c���Ă�����̂Ǝv����B

2024/04/19�lj��F

���q���掛�ω����Q�i��a�����������d�j

��Ɠ���ʐ^�ł���B

�o�T�́u��a�Î���ρ@��4���@�V��t���E�������E�~�����v�ŁA��̎ʐ^�̔w�i��s_minaga���ύX���Ă���B

|

2013/11/05�lj��F

����a���������c���i���q�������ω����j�F�u�ɐ����ݏZ�̍����v�����摜�i2013/11/01�B�e�摜�j

|

|

��a�E�J�R�����d�͊��q�������ω����Ƃ��Č�������B

�@��a�����������d�P�P�F��`���A���������B

�@��a�����������d�P�Q�F���ʂ͔ǁA�����ԏ㕔�͘A�q���ԂƂ���B

�@��a�����������d�P�R�F���}�g��}

���ʒ����Ԃ͔��E�㕔�͘A�q���ԁA���e�Ԃ͘A�q���Ƃ���B

�@�����ʒ����Ԃ͂P�D�U���A���e�Ԃ͂O�D�X���A��ӂR�D�S���Ɖ]���B

�{���͞�����点��\���ł������Ɛ��肳�����A���݂͐Αg��d��ɒ������Ă�B�]���āA���͐�l�߂����̂Ǝv����B |

�@�@�@����a�������l栱�F�����l栱�Ƃ��āA�������ɓ`������B

�@�@�@�@2013/12/12�B�e�F�����������l栱�F�l�ł��邪�A��d���邢�͑吳���̉�́E�ړ]�Ȃǂ̂Ƃ��Ɏc���ꂽ���̂Ɛ��肳���B

�@��a�����������d�Q�O�F���ʉE�����̎n��

�@��a�����������d�Q�P�F��ʉE��

�@��a�����������d�Q�Q�F���ʍ����A�V�������`����Ă����̂ł��낤���B

�@��a�����������d�Q�R�F��i�V��A�ʐF�̓V���E���l���`�����B

�����炭�͚��������̓����̓��������̂܂c����̂Ǝv����B

�@��a�����������d�Q�S�F�ω����{�\�d����і{���B����͖{���ω���F���ɍ��킹�Ĉڌ���ɑ��삵�����̂Ǝv����B

�����̓����́A�l�V�������ė��}�ǂ�݂��A���̑O�ɐ{�\�d��u���A�d��ɖ{������@�����i���������E����E�^�c���j�����u����\���ł��������̂Ɛ��肳��邪�A�������P�����ꂽ�̂ł��낤�B

�Ȃ��ω���F�����̑����͖�P�D�P���Ɖ]���B

�@��a�����������d�Q�T�F�E���ʓ����B���͓y�ԁi塼�~�j�ɉ����A�����ԏ㕔�͘A�q���Ԃł��邱�Ƃ�������B

2013/11/08�lj��F

�@�~���������d�����F�A���u�ɐ����ݏZ�̍����v���쐬�̍����ʐ^�ł���B

�������A���[��s_minaga���������H�B

�@�Ȃ��A�u�ɐ����ݏZ�̍����v���͊��q���������ȉ��̒k��Ɖ]���B

���u�֓���k�Ёi�吳�P�Q�N�j�O�̑吳����ɁA�~�����̌���������ɏo����Ă���Ƃ����̂��āA�����̊W�҂��A������Ĉڒz�����B

�̂́A�������������ĐH�ׂĂ����Ȃ������������������̂ŁA���̈�������̂ł��낤�B

�����́A�߂��܂ŗ�Ԃ������Ă��Ȃ������̂ŁA���ނ��^�Ԃ̂ɑ�����J�����ƕ����Ă���B

�Ȃ��A�������Ɖ~�����͏@�h���Ⴂ�A���ɊW���������킯�ł͂Ȃ��B�������ɂ͑��������┯�悪����A���̊W�ŁA�����揊�ł��鋞�s�����@�̕��ɉ�������B�v

2013/11/11�lj��F

��2013/11/10�u���O�u���������^�v���������Q�̃y�[�W�ɁA�u�ɐ����ݏZ�̍����v�����

�A�V����11/09�������Z�E�����W������f�ڂ����B�i��2024/04/19�F�����N����j

�S�e�͂قڈȉ��̒ʂ�ł���B

�@�u�����^�Y(1859-1943)�͒����������ł͂Ȃ��A��q���ȂǁA�k���q�̎������邽�߂ɐs�͂���B�܂������͋g�c�Ό��⎙�ʗ_�m�v�Ȃǂ̐����Ƃ̑��k���ł��������B

���̒����͂�����A�~�����̑�������ɏo����Ă���̂�m��A�����̋��z7800�~�Ŕ���������B�o�ϓI�ɍ������Ă����~�����́A���̑���ŋ����ʂĂ����Ă����O��̏C���������ƕ����B

���ł��A�~�����͓ޗljw���牓������Č�ʂ̕ւ��ǂ��Ȃ��̂ŁA��������̂Ɖ^���ɂ͋�J�������Ƃł��낤�B

�������̑O�ɏZ��ł����l�̏،��ɂ��ƁA��̂��������D�w����唪�Ԃʼn^������̂ł��邪�A�ƂĂ���J���������ł���B�����ĉ^���������ɂ́A�y��̐��܂܂�Ă��������ł���B����āA���q�ߕӂł͌����Ȃ���ނ̐��A�����Ō��邱�Ƃ��ł���B

�Ȃ��A���݂̊ω����ɂ́A��������ɓ��ꂽ�����̐��ω��������u����邪�A�ޗǂɑ��Ƃ��ė����Ă������ɂ́A�^�c���̑���@�����������u����Ă����B

�@�����́A���@�ɏZ��ł������A���E�тŐ����Ƃ����Ă��A�����A���̕ӂ�Ō������Ȃ����h��̎Ԃ������̂ŁA�����ɂ�Ă��܂����Ɖ]���B�����̖v��́A���v�l�����i����������Ă������Ƃ���A�������Ő��i�������o���Ă����B�������ɂƂ��Ē����^�Y�́A���𒆋��������l�Ȃ̂ŁA�����A���O�����ēnjo�����{����B�v

�@�ȏ�ɂ��A�E�J�R�����w�������̂͒����^�Y�ł���A���z��7800�~�ł���A���̑��͒������Ɂu��i�v���ꂽ���Ƃ���������B

�����Ă��̑���͔E�J�R�O��̏C���ɏ[�������i�`���j�Ɖ]���B

�E�J�R����͓��{�́i���ɏ��d�݂̂ł������j�͖ܘ_�A�u�y��̐v���^���Ƃ�����������B

�@�������^�Y�iWeb���j�F�����U�N�Q���`���a�P�W�N�W��

���唋�鉺�ɐ��܂��B�����P�O�N�f���O�Y�ώ��i���������j�ƂɈ��������B�����Ő����E�l�E�R�l�̒m����B

�����Q�R�N�n�x�B

�����R�O�N���B���B�ŎG���u閩��v��n���B

��R�S�N�k���ŐV���u���V����v�n���A�����Q�V�N�O���ȂɈꖜ���Łu���V����v�p

�����R�W�N���B�c���ŐV���u���B����v�n��

�����S�O�N���B��V�ŐV���u��������v�n���A�c���́u���B����v���������̂���A��V�Łu���B����v�n���B

�����͑嗤�i���B�j�ɒʎZ�R�O�N�؍݂��A�V�����s�Ȃǂō���Ɏ�����B�Ȃ��嗤�i���B�j�Ɖ]���V�c�����Ƃ̍���忂�����ȓy�n�ŁA������������ȍs�����\�ł��������Ƃ����A����͎��ʌ����Y�Ȃǂ̌R�W�ҁA���{�̍��E�l�▞�B�̐��l�L�͎҂Ɩ��ڂȊW������A����炪�����̑嗤�ł̈Ö�̊�Ղł���������ł���B���R�A���R�̓����@�ւ��V�̑��̎��▞�S�W�ɂ��B�R����e���͂������Ă���

�̋^�����Ȃ��ł��낤�B�܂����ɎƂȂ�g�c�Ƃ́u�̒_���Ƃ炷�v�Ɖ]���B

�@���u�����R�@��q�T���v���ׁ@�ł͈ȉ��̋L�q������B

�������́i�֓���k�Ђɂ���Ђ́j�������I����ꂽ�����^�Y���������i��q���j�̕����̒x�X�����J�����A�����̓y�n���n�Ƃ��ĊJ�������̗F�l�m�Ȃ������ďZ�܂킹�A����ɂ���ĕ��a�ɗ����Č�����̌v��𗧂ĂĂ����������B�y�n�̑ݗ^����H���̐v�ē܂ŁA�����Z�Ȑg���ȂĐe�����V�ɓ������Ă������������̌䍂�`�͉i���ɖY���ׂ��łȂ��B���̊��Ԃ͏��a�S�N����V�N�ɂ킽�����B�ɗ����U�N�ɕ��a��7�N�ɏv�H�����B

2013/11/11�lj��F

��11/09�B�e�̒������ω����ʐ^�̌f�ڂ���L�y�[�W�ɂ���̂œ]�ڂ���B

�@���������V��Ȃ��F�O�q�̒ʂ�A�l�V���͓P���������A��i�V��A�ʐF�̓V���E���l�͈ڌ��O�̂��̂����̂܂c�������̂Ɛ�������邪�A�m�͂Ȃ��B

�@���������{�\�d�F�O�q�̒ʂ�A�l�V���͓P������A�]���Ă����ɐݒu����Ă����Ǝv����{�\�d�͓P������A�ʐ^�Ɏʂ�{�\�d���ݒu���ꂽ���̂Ɛ��������B

�@�������������F�O�q�̒ʂ�A塼�~�ł��邪�A���炩�ɑT�@�l�ł���A�{���̔����͓P�����ꂽ���̂Ǝv����B

����������́u�y��̐v�����\���Ƃ����،�������B

�@��Ɍf�ڂ���a�����������d�Q�O�F���ʉE�����̎n���F�b���ʂ邪�A�ʐ^�ł̔��f�ł͂��邪�A�b�̏�Ԃ��皢�������ڂ��ꂽ���̂ł��낤�B�������m�͂Ȃ��B

�@���������ΊK�F������ʐ^�ł̔��f�ł��邪�A���������ڂ��ꂽ�\���͑傫���Ǝv����B

�@����������d�F���̎ʐ^�̂�2013/11/01�B�e�B�ΐϊ�d�ł��邪�A�ΊK�Ƃ͕��������Ⴄ�悤�ł���B��ʓI�ɉ]���āA�Ñ�ɗR�����铰���⏃�R���铂�l�̓��F�������āA�ΐϊ�d��z���A���̏�ɒ��𗧂Ă�H�@�͍̗p���ꂸ�A�������������̗�ɘR�ꂸ�A����������l���ɞ�����点�����ł������ƊԈႢ�Ȃ��f��ł���B���̈Ӗ��Ś��������ɐΐϊ�d���������Ƃ͎v��ꂸ�A�ڌ��ɂ�����A���������l�߁A����塼�~�ɕύX�������ɐΐϊ�d��V�����z�������̂Ȃ̂ł��낤�B

���̗��R�͕s���ł��邪�A�����炭�����y�я��͑����������Ă������߁A�ؗ����A�T�@�����ɑ�������塼�~�̏��ɕύX���ꂽ�̂ł��낤�B

2024/04/19�lj��F

���u��a�Î���ρ@��4���@�V��t���E�������E�~�����v��g���X�A���a�T�Q�N�i1977�j�@���

�@�����̍��̚������̎��ςɂ��Ă͉������炩�ł͂Ȃ��B

���ɂ��āA���`�ł͑��͕ی��R�N(1158)�n���Ƃ���B�����{������@���̑���n���ɂ́A���̕����́��������N�i1175�j�Ɏn�߁A���Q�N�ɓn��������h�Ƃ���̂ŁA���̍��ɂ͑��͌�������Ă����̂ł��낤�Ɖ]����B

�@�������N(1466)�^�����E���E�{���E�o���E�O��Ȃǂ��Ď�����B�i�u���������c�����v�Ȃǁj

���̌�̓��̍Č��ɂ��Ă̖��m�ȋL�^�͒������Ȃ��B

�@���ۂS�N�i1719�j�́u�a�B�E�J�R�����������u�v�ł͖{���E���E��e���E���O�E�E�@�@�o���E�얀���E�������E�����A�t���E���R�̒���A�ٍ��V�E�F��_�Ƃ��̔q�a�A�O��E�����̑y��ƂQ�S�̎�������������B

�@�����ېV�̔p���Ȃǂ̍����̒��ŁA���̂͏�n�A�o�ϓI�ɍ����A���m�͊ґ��A�����͂T�@�Ɍ����A�r�p����B�܂��A�{���ł��鋻�������@���p�₵�A�����U�N�m�a����{���ƂȂ��B���̌㎛���͐^�@�@��@�ƂȂ�A�������^�@�@�͉����ƂQ��������s�ւł���̂ŁA�{�����̌��ݒn�ɑJ���ɗ��Ƃ���B

�@�����P�W�N��t���͂���́A���͏�d����ꉼ�����ŕ�����B���̑����A�吳�X�N���q���掛�ɔ��p�����B

���̑O��̑��̏ɂ��Ă͎��̂悤�Ȃ��Ƃ��m����B

�����S�Q�N�́u�����ғ���v�ɂ���}�ł͑��̏�d�͕`����Ă��邪�A�O��C���̑吳�S�N�ɂ͏�d���Ȃ��A���̊Ԃɏ�d�̔j�����������i�̂ł��낤���B

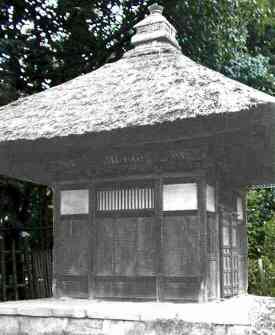

�@���q���掛�ɔ��p���ꂽ�����d�͌������邪�A���̎��Ԃ͎��̒ʂ�ł���B

�@�i�l�����m�������ɂ��j

���Ԃ�3.4���i������1.6���A�e��0.9���j�A���͕����A�r�ŊсE���@�сE���сE��ւ�g�ށB

�g���͎x�֕t���o�g�A�����Ԃɒ����̖�����u���A���͓ɐ��Ƃ���B

���Ԃ͐��ʒ����ԎV���ˁA�e�ԘA�q���A�w�ʁE���ʂ�3�ʂ͔ǁA���@��͎l�ʂƂ������ԘA�q���A�e�ԓy�ǂƂ��B

�����͎l�����~�A���ʂ͕��d��u���A�V��͒�������グ���i�V��ł���B

�ȏ�̓��A�Íނ͒��Ƒg���i�ی��������j�����ŁA�O�ނł���B���̑��͑S�ĐV�ނł���B

���͒���14.6�����p�A����15.8�����p�A�ʎ����s���B�ʂ̑傫���͂W�|�X���̂P�ƂȂ�A����͖{���̌��q���Ƃقړ����䗦�ł���B

���̓����ɂ͏����̍��Ղ�����A�O���ɂ͞���t�̍��Ղ͂Ȃ����A�ؖڒ����E�������̍��Ղ��c��B�Ȃ��ꕔ�̒��ɂ͍����ʒu�ɓ��@�����̍��Ղ��F�߂���B

�@�ڒz�O�̎ʐ^�ł́A�d��ϊ�d��Ɍ����A���͖����A�ؖڒ����E���������ł��Ă���A���̉��͉���ł���B

���ԑ��u�͌���э��ՂƂ����ނˈ�v����B

�܂����͂Ȃ��A�a��Ȋۑ��̏�ɉ��������˂���B

�@�ȏ�̂悤�ɋ����͈ڒz�ɂ��A���ϐ�������Ă���B���������E�g���̗l���E��@���猩�Ď�������̍ނƎv���A���Ղ��ڒz�O�̏�Ԃƍ����B�������N�̏Ď���A�{����O��ɑ����čČ����ꂽ���̂Ɣ��f���ėǂ����낤�B

2023/05/21�B�e�F

���u��T�R���掛�����N�v���

���݂͗ՍϏ@�����������ł���B

�J��E�J�R�Ȃǂ͕s���ł��邪�A���������̖v��A��S�q���㊙�q����������ɂ���Č������ꂽ�Ɠ`����B

�Ȃ��A������ږ@���͋��s�ł͓����@�a�A�֓��ł͒��掛�a�Ə̂��B

�@���������c���R�P�@�@�@�@�@���������c���R�Q�@�@�@�@�@���������c���R�R�@�@�@�@�@���������c���R�S

�@���������c���R�T�@�@�@�@�@���������c���R�U�@�@�@�@�@���������c���R�V�@�@�@�@�@���������c���R�W

�@���������c���R�X�@�@�@�@�@���������c���S�O�@�@�@�@�@���������c���S�P�@�@�@�@�@���������c���S�Q

�@���������c���S�R�@�@�@�@�@���������c���S�S�@�@�@�@�@���������c���S�T�@�@�@�@�@���������c���S�U

�@���������c���S�V�@�@�@�@�@���������c���S�W�@�@�@�@�@���������c���S�X�@�@�@�@�@���������c���T�O

�@���������c���T�P�@�@�@�@�@���������c���T�Q�@�@�@�@�@���������c���T�R�@�@�@�@�@���������c���T�S

�@���������c���T�T�@�@�@�@�@���������c���T�U�@�@�@�@�@���������c���T�V�@�@�@�@�@���������c���T�W

�@���������c�����P�@�@�@�@�@���������c�����Q

�@���������c�������P�@�@�@�@�@���������c�������Q�@�@�@�@�@���������c�������R

�@���������c���V��P�@�@�@�@�@���������c���V��Q�@�@�@�@�@���������c���V��R

�@���q���掛�R��P�@�@�@�@�@���q���掛�R��Q�@�@�@�@�@���q���掛����H���@�@�@�@�@���掛�{���E���ցE���@�F�������č�����

2013/11/05�lj��F

�������d�݂̂ƂȂ���A���������͈ȉ�������B

�@��a�s�ގ������i���q���j�A�����S���������i���������ȑO�j�A��������@�����i�c���Q�N�i1649�j�j�A

�@�O�㉏�鎛�����d�i�V�۔N���j

2012/03/29�lj��F

�ȑO���q�������͔���J�ł��������A�ߔN�A�@�v�Ȃǂ̎��@�̍s�����Ȃ��ꍇ�A�y���ɂ͌��J���Ă���͗l�ł���B

�]���āA�ߔN�͔E�J�R�~���������d�̎ʐ^��Web�y�[�W��ɑ����f�ڂ����悤�ɂȂ�B

2011/10/30��������K�₷����A�@�v�̂��߈�ʌ��J�͒��~�Ƃ���A�����~���������d�����������B

�Ȃ��A�����p���R�͉~�����̍����I����ɂ�蔄�p��Web��ł͂���B

2006�N�ȑO�쐬�F2024/04/19�X�V�F�z�[���y�[�W�A���{�̓��k

�@ |