| 箱乱れ | 三本杉 |

|

|

| 大のたれ | 鋩子 |

|

|

| 村正の中心 | |

|

|

| 東海道 |

| 伊賀(三重) | 尾張(愛知) | 駿河(静岡) | 相模(神奈川) | 上総(千葉) |

| 伊勢(三重) | 三河(愛知) | 伊豆(静岡) | 武蔵(東京・埼玉・神奈川) | 下総(千葉・茨城) |

| 志摩(三重) | 遠江(静岡) | 甲斐(山梨) | 阿波(千葉) | 常陸(茨城) |

| 伊賀国(三重)<いが> |

伊賀国はこの国を経由して東方面や奥州に向かう要所として栄えましたが、京に都が移ってからは京から近江、美濃を経て尾張に入る経路が出来たため、利用度は減り交通などの開発が見放され、山国として取り残されてしまいましたので、古刀期にはあまり繁栄しませんでした。

■宗近(むねちか)約670年前

三条宗近とは何の関係もない刀工ですが、徳川時代にはかなり間違われて格上げされたものがあったようです。吉野に南朝府が設けられこれらの武将達の需要に応えたようです。

■伊賀鎮政(いがしずまさ)約370年前 業物

本国豊後高田。肥前守。「名張高田」(現名弱市)という一派を開きました。■鎮忠(しずただ)約360年前

肥前守。石堂風の丁子刃を焼いたので「伊賀石堂」と言われます。

| 伊勢国(三重)<いせ> |

伊勢神宮がある伊勢国は、戦国時代までは平和な土地で、武器を作る鍛治もほとんどいなかったようです。戦国期になり自然と刀鍛治の必要性に迫られ、村正一派が起こりました。妖刀と言われ、大業物の作者としてこの国で名声を轟かせました。

村正系

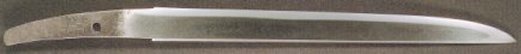

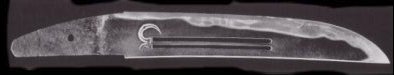

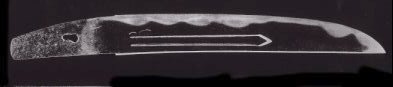

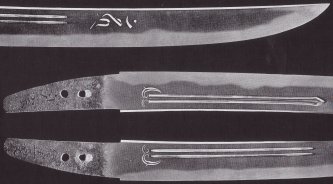

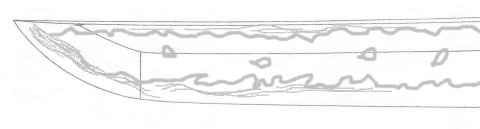

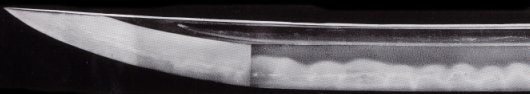

美濃伝に相州伝を加味した作風です。鎬が高く、重ね薄いふくら枯れた姿で地鉄は白気気味で、匂本位の焼き幅に広狭のある箱乱れ、大のたれ、矢筈乱れなどを焼きます。乱れの谷は刃先近くまで行き、鋭利さをまします。美濃の兼元の三本杉に似た焼刃も焼きますが、村正のものは三つワンセットにして焼き谷がのたれ気味になります。また箱乱れのいかつい腰刃を焼き鋩子は突き上げて地蔵風になり返りが深く、また乱れます。中心はたなご腹で鑢目は切りになっています。

| 箱乱れ | 三本杉 |

|

|

| 大のたれ | 鋩子 |

|

|

| 村正の中心 | |

|

|

■村正(むらまさ) 約500年前

初代。右衛門尉。桑名東方に住。千子鍛治(せんごかじ)とも言います。千手観音の申し子だとして「千子」と名乗ったなどと言われます。室町時代を通じて大体三代あると言われます。妖刀などと忌み嫌われたなどとも言われますが、これについては良くある誤解を参照してください。※徳川の時代には村正は徳川家に祟るとして譜代の大名や旗本は村正を持たないようになり、外様でもはばかったものです。村正の作刀で唯一重要美術品に指定されている「妙法村正」という刀があります。初代の晩年作で、表に銘と共に妙法蓮華経の題目を切ってあります。また中心の棟に銀象嵌で「鍋信」とあります。これは持ち主が肥前国佐賀の城主鍋島信濃守勝茂であり、外様の大大名が村正を持ち、ちょっと気づかない中心の棟に象嵌を施して見せたかわいらしい幕府への造反と言えます。■正重(まさしげ) 約480年前

後代村正の子。本家村正系に代わり新刀期まで続いています。■正真(まさざね)約500年前

雲林院系

雲林院(うじい)村に住した一派です。

■包長(かねなが) 約480年前

大和国手掻系。

■千子勝吉(せんごかつよし) 約370年前

千子村正の後裔。■正重(まさしげ)約360年前

村正系。

■石見守国助(いわみのかみ くにすけ)約370年前 業物

摂津国初代河内守国助の弟。摂津国から移住。

■陸奥守歳長(むつのかみ としなが)約340年前 業物

山城国山城守歳長の弟。山城国堀川門。山城国、摂津国にも住みました。

桑名打ち

幕末の復古の波に乗って備前刀が愛好され、桑名の地において義明斎広房、千子正重、固山宗次らによって作られた室町期の備前刀の偽物をこう呼びます。月山貞吉の作もたくさん混入していると言われています。この地は京、大坂方面より名古屋や江戸方面に出るために必ず通る宿場町で、刀剣の売買も盛んに行われました。

| 遠江(静岡)<とうとうみ> |

■友安(ともやす)約630年前

京粟田口の正系と言われますが、作刀は現存しないようです。

■兼明(かねあき)約600年前 大業物

初代。高天神兼明と称しました。高天神とは地名です。現存する物は戦国期の物(約450年前)が多いようです。

| 尾張国(愛知)<おわり> |

尾張国は徳川時代以降は非常な繁栄を見ましたが、古刀期は全く振るわず、戦国期にわずかに数工が居ただけです。美濃国から尾張国犬山に移住してきた兼若はのち加賀国金沢へ移住し兼若初代となり、同じく美濃からの移住者兼友は芸州広島へ移住して肥後守輝広となり、新刀期の土台を築いています。

■兼延(かねのぶ) 約500年前

美濃国から志賀(名古屋市北区西志賀町)へ移住。志賀関とも言われます。

■相模守政常(さがみのかみ まさつね) 約400年前

美濃国兼常五代目。福島正則に招かれ美濃国より移住。政常と改銘。のち入道して「相模守政常入道」などと銘した名工です。後代は尾張徳川家に仕え十数代続きました。初代伯耆守信高、飛騨守氏房とともに尾張三傑と呼ばれています。また大小刀(小柄に入っている小刀の大振りのもの)を造らせては他の追随を許さないと言われています。重要美術品の短刀、刀があります。■飛騨守氏房(ひだのかみ うじふさ)約400年前 業物

二代目氏房。新刀初代とも言われます。初代若狭守氏房は古刀末期の人で初め「兼房」、のち改銘。美濃国より移住。以後同銘が数代続いています。■備前守氏房(びぜんのかみ うじふさ)約370年前 業物

飛騨守氏房の子。■伯耆守信高(ほうきのかみ のぶたか) 約400年前 業物

初代。美濃国の関七流の一つ、三阿弥流の末流。現存する多くは二代、三代の作(約360年前)。代々尾張徳川家の藩工として幕末に及んでいます。■丹後守寿命(たんごのかみ じゅみょう) 約370年前

本国は美濃国。古刀期からの名族ですが名古屋へ移住。名前が縁起がいいので、祝い物や引き出物として武家間では喜ばれたようです。■光代(みつよ)

姓は秦。江戸の石堂常光門人。柳生連也斎が作らせた「鬼の庖丁」という片切刃造りの脇差しがあります。刃長一尺三、四寸(約40cm強)で身幅が一寸二分(約3.6cm)もあるのでこう呼ばれます。何度作っても連也斎がOKと言わないので、嫌になって風鎮を四つ重ねて斬って見せたという伝説のあるものです。

■信高(のぶたか)約220年前

伯耆守信高の六代目。六代目からは受領がありません。■青木元長(あおき もとなが)約200年前

薩摩国大和守元平門人。■政常 約200年前

七代目。

| 駿河国(静岡)<するが> |

島田派

現在の島田市に興った一派で相州小田原鍛治と技術交流を深め、戦国時代には非常に栄えて多くの作品を残しています。槍も多く作りました。

<作風>直刃や皆焼もありますが多くは腰開きの乱れ刃で、開いた腰の部分が直刃になるのが特徴です。

| 島田の作風 |

|

■義助(よしすけ)約550年前

初代。相州正広門人。同銘が数代続いています。備前国福岡一文字助宗の後代が今川義忠から一字賜って「義助」と改銘したなどと言われ、一般的に「ぎすけ」と言います。槍の名手として知られていて天下三名槍のひとつ「お手杵(おてぎね)」と呼ばれる穂の長さ四尺六寸の名槍は戦災で焼失してしまいました。■助宗(すけむね)約500年前 業物

初代義助の弟。「おそらく」と仮名文字を彫った短刀があります。(日本刀の見所の造り込み参照)

■豊後守助宗(ぶんごのかみ すけむね) 約370年前

新刀初代。子が摂津国の助広門に若狭守助宗として居ます。同族彦八助宗が信濃国へ移住し、その子が越前国の名工山城守国清です。■島田義助(しまだよしすけ) 約400年前

新刀初代義助。古刀期より五代目。以後同銘が数代続いています。

■一貫斎繁寿(いっかんさい しげとし)約140年前

宮口八郎。因幡国浜部寿実系の鍛治に学びました。一貫斎彫と言われる独自の彫りを施した物があります。

| 甲斐国(山梨)<かい> |

■甲州兼景(こうしゅう かねかげ)約400年前

美濃国の出。■市川広正(いちかわ ひろまさ)約310年前

相州より移住。

| 相模国(神奈川)<さがみ> |

この地域に有名な刀匠が現れたのは、鎌倉幕府が鎌倉の地に開かれてから後でした。その後実権を握った北条時頼によって名匠の誘致が始まりました。京都から粟田口国綱、備前から福岡一文字助真、三郎国宗が招かれこの3つのグループ、現存しませんが当然居たであろう在来鍛冶たちによって、鎌倉鍛治の基礎が作られました。これらはそれぞれの伝法を鍛えていたので「相州伝」というものはまだありませんでした。国綱の子である国光が国宗の弟子となり備前、山城両伝を学び、新しい鍛法を工夫し行光に伝え、行光がさらに正宗に伝え、正宗が工夫を加えて相州伝を完成させたというのが通説です。したがって、相州伝は数代に渡って工夫、研究を重ねた上で正宗によって完成を見たのです。

この時代は山城国の国綱や備前の助真、国宗などの雑居時代で、それぞれ自分の伝法で作刀していますので、相州伝という作風ではありません。

新藤五系

■粟田口国綱(あわたぐち くにつな)約760年前

後鳥羽上皇御番鍛治。北条時宗に招かれ山城国より山の内へ移住。現在御物の「鬼丸国綱」の作者。

<鬼丸国綱>時の執権北条時頼が原因不明の病で床に伏していたとき、風によって立てかけてあったこの太刀が倒れ、鞘から刀身が抜けそばにあった銅の火鉢の飾りとして付いていた鬼面の足に当たり、真っ二つに斬ってしまいました。このあと一気に気分が良くなりこの火鉢の鬼が病気を起こしていたものとして、それ以来「鬼丸」として北条家の重宝として伝えられたのです。その後、新田義貞、足利尊氏、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の手を経て、明治天皇に献上された名品です。この太刀の物打ちには新田義貞戦死のさいの、奮戦を物語る刃こぼれも残っています。

鬼丸国綱(二尺五寸八分) 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より ■新藤五国光(しんとうご くにみつ) 約700年前

通説では粟田口国綱の子でありますが、現存作から考えると時代差がありすぎるという説があり、国光に二代あって初代は単に「国光」、二代目が「新藤五国光」であるとする説など色々あり、はっきりとしないのが現状のようですが、相州伝の開祖であるという部分では一致する見解のようです。国泰、国広、国重の三人の子がおりますが、三人とも「国光」と改名したようで、その作が残っているようです。また、国広には長谷部と姓を切ったものがあり、国光自身にも徳治二年(1307年)の作に「長谷部国光」と切っています。相模国に長谷部という地名はなく、長谷は鎌倉内ではなく隣接地で、この長谷から出た長谷部という姓もないようです。「長谷部」姓の発祥は大和であり、またある古剣書には鎌倉末期に大和国当麻一派に新藤五の孫がいたことが掻かれているようですので新藤五国光は大和と何か関係があるようです。

国光の銘字の「国」の字は、下の図の右側のようにくにがまえの中が「乙」のように切っていますが、もう一種こうならず、左側の図のようになったものが現存します。これにより国光には二代あるとか代銘(子の国泰や国広など)であるなどの説があるようです。

<作風>太刀の現存する作は数口のようで短刀が主です。粟田口吉光と共に短刀の名人と言われます。作風はまだ相州伝ではなく山城伝を強化したものです。沸本位の直刃を基調とし、刃縁が小沸でほつれ特にふくらあたりがほつれて金筋、稲妻が現れています。これを「翁の髭(おきなのひげ)」と言って最大の特徴です。

※新藤五国光には「乱れ新藤五」と呼ばれる重要美術品の短刀があります。これは名前の通り乱れ刃になっていて沸出来で砂流し、金筋混じるものです。

国光の銘二種

新藤五国光の短刀 翁の髭 徳川美術館蔵品抄6より ■大進坊祐慶(だいしんぼう ゆうけい) 約670年前

確証ある実作が無いので諸説があり、今だ定説がない人物のようですが、豊後国行平の子で法師であり、弟の行光と共に新藤五国光の弟子となったと言われます。刀身彫刻の名手でもあるようです。

藤源次系

■助真(すけざね) 約740年前

備前国福岡一文字助房の子。藤源次(とうげんじ)と称しました。鎌倉の沼間へ移住。鎌倉一文字一派を樹立しました。

<作風>時代を反映した猪首切先の豪壮な姿に、焼き幅に広狭のある匂本位の大丁子、重花丁子、蛙子丁子を焼き、小沸が付いて蛙子の先が切れて飛び焼き状になったものもあり金筋、砂流しかかります。日光東照宮所蔵で、徳川家康の佩刀であった「日光助真」(国宝)は助真白眉の作です。

日光助真(国宝)

備前国福岡一文字助吉の子で助真に従って移住。重要美術品指定の太刀があります。

備前三郎国宗系

■備前三郎国宗(びぜんさぶろう くにむね) 約750年前

備前国長船鍛治の分派で和気(わけ)庄に住した鍛治で、鎌倉幕府の招きにより移住。数代同銘がありますが、二代目以降は備前国長船で鍛刀したようです。

■行光(ゆきみつ) 約700年前

新藤五国光に学び、従来の山城伝から転じて相州伝上期の作風を創始したと言われ、それを正宗に伝えた名匠。大進坊祐慶の弟で正宗の父と言われます。現存する在銘のものは短刀のみで「不動行光(樋の中に不動尊と二童子を浮き彫りにしている。本能寺の変で焼身となり現在は再刃)、前田家伝来の国宝などが有名です。太刀は大磨上げ無銘品ばかりであるようです。

沸本位の直刃を基調として、稲妻、金筋など働きが多く、地には潤いがあり地沸、丸みを帯びた湯走り、地景が現れていて、他の同銘行光とは雲泥の差のある気品ある作です。

| 行光短刀(国宝) |

|

| 雄山閣出版「日本刀大辞典」福永酔剣氏著 第5巻より |

■五郎入道正宗(ごろうにゅうどう まさむね) 約700年前

詳しい伝記については不明の人物ですが、行光の子で新藤五国光に学び相州伝を完成した日本刀中興の祖で、多くの名工を育てた偉大な教育者でありました。正宗の出現以後、日本刀の作風が大きく変化したので、その存在は偉大であります。

<正宗抹殺論>古来正宗は名人として持てはやされたわりに在銘品が無く、明治維新により公家や旧大名家に伝わる正宗が大量に放出され、一般人でも自由に見、研究することが可能になりました。ところが在銘品のほとんどがその名に恥じる偽物であったことから、秀吉や家康が政策的に作り上げた架空の人物だとされました。現在は研究も進み、正真の在銘品も発見され、裏付ける古文献も現れ実証されています。<作風>鎌倉中期の頑丈そうな猪首切先のものではなく、鎌倉末期の太刀姿であり、切先も伸びています。軟硬組み合わせて大肌に鍛えた板目肌に沸本位の焼き幅広い大乱れ、互の目、のたれ、希に直刃もあり、地刃ともに良く沸え金筋、稲妻などの見事な働きを見せています。鋩子は乱れ込んで沸崩れて華やかになっています。つまりイメージからすると豪壮な姿と思いがちですが、頃合いの姿となっています。また樋のある場合は樋先が下がっています(理由については「日本刀の見所」姿の変化と歴史<鎌倉末期>を参照してください>)。中心は多くは舟形になっています。

正宗の作風

正宗作の有名なものには以下のようなものがあります。

| 延岡藩主内藤家伝来 庖丁正宗(国宝) | 徳間書店 「日本刀全集」 第三巻より |

|

|

| 武州松平家伝来 庖丁正宗(国宝) | 講談社 「日本刀の歴史と鑑賞」 小笠原信夫氏著より |

|

|

| 尾張徳川家伝来 庖丁正宗(国宝) | 徳川美術館 蔵品抄6より |

|

|

| 不動正宗(重要文化財) | 同上 |

|

|

| 城和泉正宗(国宝) | 講談社 「日本刀の歴史と鑑賞」 小笠原信夫氏著より |

|

★庖丁正宗(ほうちょう まさむね)

庖丁に姿が似ているところから付けられた名前で、無銘短刀で三口あります。すべて国宝です。

内藤家伝来の庖丁(七寸一分半)は護摩箸を透かし彫りにし、爪が彫られています。後、井上馨の所蔵でもありました。松平家伝来の庖丁(七寸三分)は表に剣、裏に梵字を彫り、大正時代に伊藤巳代治の所蔵となり、熊本藩主であった細川家に移っています。尾張徳川家伝来の庖丁(八寸)は、素剣の透かし彫りに爪を彫っています。

★不動正宗

表の櫃内に滝不動、裏には護摩箸を彫り、二字銘で「正宗」と切ってあります。正宗の銘の研究に欠かせない重要なものです。豊臣秀次、家康、前田利家、家康、尾張家へと伝わったとされています。これには拵(合口拵)も付いています。

★城和泉正宗(きづき いずみまさむね)

国宝。城和泉守(きづき いずみのかみ)所持。津軽正宗とも呼ばれます。(城は「きづき」と読みますが、通常「じょう」と読まれ「じょう いずみまさむね)と言われます。)

■貞宗(さだむね) 約670年前

正宗の養子。現存する在銘品はありません。

<作風>太刀は鎌倉末期の姿で切先は延びています。焼き幅は狭いものと広いもの両方あり、焼刃は正宗に比べて穏やかで、稲妻、金筋等働き豊富で地鉄の見事さは正宗をしのいでいます。彫刻も上手です。短刀には鎌倉末期の優しい姿のものと、寸延びの小脇差で身幅の広い反りのある延文・貞治形調の二種あります。

| 亀甲貞宗 | 亀甲紋部分 |

|

|

| 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より | |

| 太鼓鐘貞宗 | 講談社 「日本刀の歴史と鑑賞」 小笠原信夫氏著より |

|

|

| 徳善院貞宗 | 徳間書店 「日本刀全集」 第三巻より |

|

★亀甲貞宗(きっこうさだむね)

二尺三寸四分。表裏に二筋樋を掻き、のたれ風乱れ刃混じり。大磨上げ無銘。佩表の中心下に花亀甲紋の彫りがあります。五代将軍綱吉の時に奥州南部藩より尾張徳川家に移り将軍家に渡りました。国宝。

★太鼓鐘貞宗(たいこがねさだむね)

八寸二分。二代将軍秀忠より、仙台伊達政宗の子忠宗へ送られ、長く伊達家にあり明治期に仙台より東京の伊達家へ移り、戦後同家を出て現在重要文化財です。表に樋を彫りその中に浮き剣、裏には棒樋の中に浮き宝棒を彫っています。中心は生ぶ無銘。太鼓鐘は堺の商人太鼓鐘の旧蔵であったことから付いたと言われます。

★徳善院貞宗(とくぜんいん さだむね)

国宝。一尺一寸七分。表に素剣、下に爪、裏に梵字と護摩箸を彫っています。無銘ですが朱銘の跡が残っています。寸法的には脇差しですが、これは寸延び短刀と言われます。つまり大小の小ではなく、短刀です。中心には朱で貞宗とあります(本阿弥家では、磨上げ無銘には金象嵌で、生(うぶ=出来た当時のまま)無銘には朱で銘を入れて極めとします。日本刀の見所の銘参照。)。織田信長長男信忠所持。後、嫡子の三法師に与えました。本能寺の変のさい、徳善院こと前田玄以法印に三法師を託し、安土へ逃れさせました。三法師は秀吉より一字もらい秀信と改名しこの貞宗を秀吉に献上しましたが、縁故のある前田徳善院にこれを与えました。その後家康の手に渡り紀州家を経て大正時代に売立、三井高男男爵へ渡り、現在国宝。

さらに相州伝が語調され、華やかになります。この時代には相州伝が各地に普及し、刀剣王国備前においても相州伝を加味した相伝備前という作風が生まれています。時代を反映した長寸で反りの浅い、重ね薄い切先の延びた姿に、幅広の大乱れや湯走りが強くなって皆焼になっています。後世に大磨上げ無銘になったものが多いです。下部の焼き幅は狭く、上部に行くに従って広く大模様になります。荒沸本位で金筋、稲妻が現れ、刃縁に沸が避けた状態が見られ、これが相州伝の大きな特徴となります。また棟焼きや皆焼(ひたつら=焼きが飛んで地に飛び焼になっているもの)はこの時代からのものです。

| 広光などの作風 |

|

■広光(ひろみつ) 約670年前

南北朝期相州伝を代表する刀工です。正宗門人。正宗と広光の年代的な開きから、二代あったとする説と貞宗門人とする説があります。在銘太刀は現存しません。

広光の作風

広光の弟と言われますが諸説あるようです。二字銘は無く「相州住秋広」などと切ります。

秋広の延文・貞治形短刀 徳間書店「日本刀全集」第2巻より ■正広(まさひろ) 約640年前

初代。正宗門人と言われます。■広正(ひろまさ) 約640年前

初代。

政治の中心が鎌倉を離れ、備前伝の再興と新たに興った美濃伝に押されかつての隆盛は見られなくなりました。この地を離れ他国へ分散していった鍛治に若狭国へ移住した冬広一派、伯耆国へ移住した広賀、などが居ます。戦国期になるとわずかに相州伝の正系を継ぐ綱広一門が小田原に移り鍛刀しています。また相州伝はほかの伝法に比べて難しく、技術の低下が見られます。

<小田原鍛治>

■広次(ひろつぐ)約600年前

初代。広光の弟子筋。三代あります。

■正広三代 約550年前■広正三代 約550年前

前時代の広光のように飛び焼きの中に沸はなく、全体的に沸が少なくなっています。

| 広正の作風 |

|

この頃になると、荒沸本位の鉄則を守りきれず、表面上皆焼などを焼いてはいますが沸がほとんど付かず、飛び焼きがあっても沸が付かず、付いてもむら沸になり、飛び焼きが崩れて三日月あるいは半月形になり、技術の低下が現れています。

| 末相州物の作風 |

|

■綱広(つなひろ)約500年前 良業物

初代綱広。広光系の広正四代目が北条氏綱から一字を賜って「綱広」と改銘しました(従来は南北朝期の正広四代目が改銘したと言われていましたが正広ではなく広正の四代目であることが新しく分かりました)。小田原へ出て北条氏に仕え小田原鍛治の基礎を作りました。重要美術品の脇差しがあります。二十数代を経て、明治まで続いています。

綱広の作風

初代綱広の兄とも言われます。■冬広(ふゆひろ)約500年前

初代。三代広次の子。のち若狭へ移住。

■隆広(約500年前)、総宗(ふさむね)約500年前

■康春(約430年前)、康国(約450年前・大業物)、綱宗(約450年前)など。

■相州綱広(そうしゅう つなひろ)約400年前 業物

伊勢大掾。三代目。古刀期から続き明治、大正まで続いたようです。五代綱広は一説には虎轍の師匠とも言われています。

■綱広 約220年前

十代目。水心子正秀の師。以後明治に至るまで十五代続いています。■久義(ひさよし) 約170年前

細川正義門人。■義重(よししげ)

長谷部松之助。細川正義のち久義に学びました。上野国(群馬)高崎へ移住。

| 武蔵国(東京・埼玉・神奈川)<むさし> |

武蔵国は新刀期には多くの名工を生みましたが、古刀期には名工と言われる鍛治は居ませんでした。

下原鍛治

相州小田原鍛治の綱広門人の周重らが招かれ、武田氏や北条氏、上杉氏などの注文を受け、八王子市とその周辺、特に下原地区を中心に鍛刀した一派です。実用向きの無骨な作で昔から下作物として扱われていましたが、中には相州の上位作に見える物があり、廃刀令以後かなりの数が名刀に化けて出回ったようです。地の中央になめくじが這った後のような渦巻き状の肌(下原肌)が現れるのが特徴です。匂本位の互の目、大乱れ、のたれ、直刃などを焼いています。中心はたなご腹です。ちなみに「したはら」と読みます。

| 下原肌 |

|

■周重(ちかしげ)約470年前 良業物

下原鍛治の祖。■康重(藤右衛門尉。周重長男・業物)、照重(周重次男・約430年前)、広重(照重の子・約400年前)などが居ます。

御紋康継一門

■康継(やすつぐ)約400年前 良業物

美濃国赤坂千手院の後裔。近江国出身。始め「下坂」と称しました。越前福井城主結城秀康(家康次男)のお抱え鍛治となり、秀康の推挙により徳川幕府御用鍛治となりました。家康より「康」の字を賜って康継と改銘。葵の紋を中心に切ることを許されています。越前と江戸に隔年交代の勤務を命じられています。作刀以外に大阪城落城のさい、焼身(焼けてしまった)となった名物や天下の名刀類の再生に務めました。重要文化財の刀、重要美術品の刀があります。

<作風>平造りの脇差や片切刃造もよく造っています。反りの浅い重ねの厚い姿に沸本位の焼き幅の広い大のたれ、互の目、のたれ気味の広直刃に互の目足入りなどを焼き、互の目が揃うことと、砂流しかかって二重刃風になるのが特徴です。正宗、貞宗写しも佳くし、本科に迫る物もあります。鋩子は返りが深くなっています。康継には数代ありますが、銘字によって見分けられます。また作刀の中に見事な彫り物のあるのが多いですが、これは越前の彫刻家である記内(きない)一門によるものです。

康継の小脇差(重要文化財) 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より 康継刃文 各代の銘

初代の子。幕府御用鍛治として、越前と江戸を隔年勤務しました。のち幕命により、江戸定住。■康継三代 約330年前

二代目没後、二代の子が若年であったため幕府の御用が勤まらず、二代目の弟との間に後継問題が起こり、江戸と越前との二家に分立しました。二代目の子が江戸三代を継ぎ、二代目の弟が越前で越前三代となりました。江戸康継はのち十二代続き、越前康継は九代続いています。双方とも中心に葵の紋を切っています。なおこの三代康継以後は江戸と越前の隔年勤務はなくなりました。■近江守継平(おうみのかみ つぐひら) 約340年前 業物

越前三代康継門人。江戸へ移住、同銘が六代続いています。二代目は八代将軍吉宗の許可を得、将軍家秘蔵の名刀を拝見し、「継平押形」を編纂者として有名です。三代目が黄金を混ぜて鍛錬したと「黄金鍛」などと添銘したり、草書体で銘を切ったので有名になりました。

※押形とは刀の形や刃文などを実物大に紙に写し取ることです。■大和守安定(やまとのかみ やすさだ)約370年前 大業物

初代康継門人と言われます。紀州石堂系出身。大業物として知られ、その多くに試し斬りの金象嵌銘が入っていて斬れ味の良さを示しています。角張った互の目を焼き、谷が直刃になる手癖があります。虎轍の作に似ていることから、偽銘を入れて虎轍に化けたものも多いそうです。ここから仙台の安倫が出たことでも知られています。

| 安定の作風 | 安定の刀 |

|

|

江戸石堂一派

石堂とは近江国蒲生群石塔村の石塔寺近くに住したことから起こった名前です。江戸へ移住し福岡一文字のような丁子乱れ刃を焼いて上手ですが、新刀特有の鎬地が柾がかっています。江戸石堂は石堂是一系と対馬守常光系の二派に分かれます。

■石堂是一(いしどうこれかず) 約360年前 良業物

武蔵大掾。本国近江。江戸へ移住し一大流派を作り、明治まで七代を数えます。

<作風>匂出来の大丁子乱れで焼き出しおとなしく、中程から鎬にかかるほど大乱れになります。乱れの頭が割れたり、尖った刃が交じったりし、鋩子は横手から直刃に返り浅くなります。

是一の作風

是一と同じく江戸へ移住。■日置光平(へき みつひら) 良業物

対馬守常光の兄。江戸石堂派を創始した一人であり名手。出羽守。現在の東京赤坂に住。■日置宗弘(へき むねひろ) 良業物

光平の弟。越前守。

法城寺一派

法城寺一派の本国は但馬国で遠祖は貞宗三哲の一人として有名な法城寺国光です。

■法城寺正弘(ほうじょうじ まさひろ)約340年前 業物

江戸法城寺一派の代表鍛治。丹波の生まれ。徳川光圀に招かれ水戸でも鍛刀しています。江戸石堂派とも姻戚関係を結び、同族を結成して一大派閥を形成しました。山城の伊賀守金道同様、幕府に対するあらゆる鍛治関係の業務を許されています。虎轍に似た焼刃を焼くので、後世に虎轍に化けたものが一番多いようです。

作風は反りの浅い先幅やや細い優しい姿に、沸本位の広直刃、大のたれに互の目が混じるもので、虎徹に比べて互の目がこせついています。銘は「法城寺○○」、「橘○○」などと切ります。

正弘の刃文

正弘の弟。後代は康継家とともに幕府御用を務めています。■但馬守国正(たじまのかみ くにまさ)

貞国の子。新々刀期まで続いています。国正家は同じ幕府御用鍛治ですが、康継家と違い幕府への納入品に限り葵紋を切りました。康継家より格式は低かったようです。

下原鍛治

江戸時代に入り、小田原城主北条氏のお抱え鍛治であり、豊臣・徳川家にとっては反抗した立場の鍛治たちであり、本来取りつぶされるはずでしたが特別の配慮を持って許され、幕府御用も賜りました。

■康重(やすしげ)約400年前 業物

古刀期の康重の子。二代目康重。父が北条氏康より一字を賜って康重と改銘しました。新刀期には康重家を本家とし代々繁盛したそうです。■周重(ちかしげ)約380年前

康重の子。父が康重と改名したので、祖父の周重銘を継ぎ新刀期初代周重となりました。新刀期二代目周重は、晩年利長と改銘し、以後子孫はみな利長を襲名し幕末まで九代に及んでいます。■照重(てるしげ)約400年前

古刀期の照重の子。幕末まで十二代続きました。■相模守広重(さがみのかみ ひろしげ)約360年前

二代目広重。初代は古刀期照重の子。分家して広重家を立てました。三代目は水戸光圀より宗国の銘を賜り、以後は子孫みな宗国と銘しました。■下原広重(しもはらひろしげ)

相模守広重の弟。分家して金左衛門広重家を興しました。この孫がのち武蔵太郎安国と改銘して人気を博しました。■吉正(よしまさ)約330年前 業物

上野介。

江戸水田系

■国重(くにしげ)約320年前

二代目山城大掾。初代山城大掾国重は、備中国水田派の大与五国重の弟。江戸に渡り「江戸水田」と称しました。

その他諸鍛治

■野田繁慶(のだ はんけい)約380年前 良業物

小野繁慶とも。代々三河国の鉄砲鍛冶。家康に招かれ駿府(静岡市)で鉄砲を作っていましたが、江戸移住後刀鍛冶に転向した名匠です。相州伝上位作を狙った作が多く、正宗や郷義弘写しと見られる作が多いようです。変わった人だったらしく、ある大名が繁慶作の自分の刀を鑑定家でもある本阿弥に見せたところ、正宗の作に違いないと言われ、それを聞いた繁慶は正宗ごときと一緒にされては迷惑と憤慨したということです。一説によると、吉原の帰りに無頼者と喧嘩して殺されたそうです。

<作風>反り浅く重ね厚い切先延びてふくら枯れた姿に、荒沸本位の広直刃、のたれを焼き、荒沸が一面に付き、簾刃のように長い砂流しで刃文が構成されています。古作相州物の趣があります。大板目に柾目混じり肌の密着が悪いので肌割れ多く、肌と肌の間に太い地景が現れます。これが海草のひじきに似ていることから「ひじき鉄(ひじきがね)」と呼んでいます。銘は繁慶と形を打ち込んだ後を鏨ですくい取っています(鏨の進んだ跡が無い)。刃区、棟区とも深く、中心は細めで中心尻は独特の刃上がり栗尻で薄く丸く削り取ってあり、鑢目は表が大筋違い、裏は逆大筋違いとなり、中心の棟に檜垣鑢をかけています。初銘「清堯」でこの場合は必ず花押(一種のサインのはんこのようなもの)を切り、「繁慶」もしくは希に「小野藩慶」と切ります。また「繁」の字の「敏」の部分の造りが下の右端の図のように二種あり、右側の図のような切り方を「ロ又(ろまた)」、左側のような切り方を「ル又(るまた)」と呼びます。

繁慶の作風 ひじき鉄 銘 繁慶の中心 繁慶の銘二種

繁慶門人。■正慶(まさよし) 約380年前

繁慶門人。彫物が多いようです。■大村加卜(おおむら かぼく) 約330年前

駿河国の医師。江戸へ移住。加卜の名の由来には諸説ありますが、姓を森と言うのに大村と称したのは、森という字を分解すれば「大村」に「卜」を「加」えたものになるからという説があります。また加卜の故郷では加卜の刀で牛の首を切って落としたというので「牛切丸」と呼んだと言います。

反り浅く身幅広い姿に切先延び、沸本位ののたれ、乱れ刃を焼きなかなか人気があったようです。■武蔵太郎安国(むさしたろう やすくに) 約300年前

下原広重の子。大村加卜門人。水戸光圀の刀も作っています。同銘が五代続いて明治に及んでいます。■相模守宗国(さがみのかみ むねくに)

武蔵太郎安国の従兄。■出雲守吉武(いずものかみ よしたけ)約320年前 業物

山城国堀川国広門人。号は法哲入道。二代目は養子。■小笠原長旨(おがさわら ながむね) 約320年前

鎧や馬の鞍などを生業とする。作刀の師は不明。■秀辰(ひでたつ)約360年前 業物

山城守。本国美濃。■盛国(もりくに)約330年前 業物

和泉守。「和泉守千手院盛国作」などと切ります。虎徹風の作もあります。■清平(きよひら) 約300年前

二代清平。初代の父は加賀国初代兼若の四男。父は加賀国から相模国へ移住。のち江戸へ渡り二代は江戸で生まれる。■和泉守兼重(いずみのかみ かねしげ)約360年前

越前出身。伊勢国藤堂藩工。虎徹の師匠であると言われます。■上総介兼重(かずさのすけ かねしげ)約340年前 良業物

和泉守兼重の子。■虎轍(こてつ)約340年前 最上大業物

山城国堀川国広とともに新刀鍛治の東西の横綱として最高の評価を得ている名匠で、大業物(おおわざもの=ものすごく切れる)に挙げられ、武用に重点を置いた作風で愛刀家の垂涎の的になっています。もともと刀鍛冶であったのではなく、越前国福井の甲冑師でした。江戸移住後、甲冑の需要もなく刀工に転じました。虎轍の名前の由来のは各説ありますが、この時期他の刀匠たちが使用した南蛮鉄を材料とした新しい鍛刀法ではなく、古鉄を混ぜた鍛錬技術を用いたので、新鍛刀法に対し古法を強調して「古鉄」とし、虎徹にしたそうです。これは中国の故事に母親を虎に食い殺された息子が弓術を猛勉強し、その虎をみごと射抜いたところ、それは虎ではなく大きな岩であって、放った矢はその矢尻しか見えないほどくい込んでいたという話で、一心不乱に努力すれば岩をも通すという故事に倣って虎(意志の強い事を示す)、徹(信念を貫く)としたとも言われます。その後、運勢学上から「徹」を「乕」に変えています。また、虎徹を見たら偽物と思えと言われるほど、偽物が多いことでも知られています。ちなみに、大老堀田正俊を城中で殺害した稲葉正休の脇差はこの虎徹のものであったようです。

<作風>一般的に「虎轍の棒反り」と言われるように、反りは浅く先身幅を細くして反りがあるように見せています。地肌は小板目がよく詰んで細かい地沸が付き地景混じるものと、板目肌がざんぐりとし、肌立ち気味で地沸が付き柾目かかるもののおよそ二種あります。鎬地はどちらも柾になります。地肌の特徴ははばき元二、三寸の所に「テコがね」、または「瓢箪肌(ひょうたんはだ)」と呼ばれる黒く澄んだ異鉄が出ることがあるです。一番力のかかる部分に古鉄を加えて補強したとか鍛錬法を工夫して大肌に鍛えたなどと言われます。

銘も多様になっていて

●長曽弥古鉄入道奥里

●長曽弥奥里作

●長曽弥奥里虎徹入道(虎徹と入り虎のしっぽが跳ねる・万治二年から)

●長曽弥虎徹入道興里(跳ね虎で奥が興に変わる・寛文元年頃から)

●長曽弥興里乕徹作(角虎に変わる・寛文四年八月から)

●長曽弥興里入道乕徹(角虎)

など年代によって奥里の「奥」や虎轍の虎の字が変わります。

テコがね(瓢箪肌) 虎轍の鋩子 虎轍の銘。興には下の点が「い」になる「いおき」と「は」になる「はおき」があります。

乕の字の乕徹を「角とら(かくとら)」、虎の字で図のようにしっぽが跳ねたようなものを

「跳ねとら」と呼びます。徳間書店「日本刀全集」第5巻より ■興正(おきまさ)約320年前 最上大業物

虎轍門人、のち養子になりました。

水心子正秀一門

■水心子正秀(すいしんし まさひで)約200年前

新々刀の生みの親。復古鍛錬法(鎌倉、南北長期の古作の伝法に復帰すべきだという説)を提唱し百余人もの門人を育てた人です。初期は派手な濤乱刃などを焼いていましたが、復古鍛錬法提唱後は、地味な焼刃に変えています(詳しくは「日本刀の見所」姿の変化と歴史をさんしょうしてください)。正秀はむしろ理論に先走り、作刀に復古鍛錬法はあまり反映されていません。むしろ弟子の大慶直胤が実作で証明しています。重要美術品の刀があります。

<作風>

相州伝:初期には鎌倉末期から南北朝期にかけての大磨上げ姿に大乱れ、のたれ、大互の目乱れなどを焼いていますが、豪壮さに欠け弱いムラ沸が付きます。

新刀特伝:中期になると鎌田魚妙によって新刀期の助広、真改が絶賛されたため、助広の濤乱刃などを焼いていますが、助広に比べ乱れに大小があって不揃いで刃縁の沸が荒くムラになります。

山城伝:踏ん張りのある刀姿で上品な姿に沸本位の中直刃ほつれなどを焼きますが、刃中の働きはほとんど見られません。

備前伝:踏ん張りのある腰反りの姿に小丁子乱れで逆がかり、足の入るものですが、匂の締まらないものになっており、所々に堅い刃が混じります。

彫刻は多く見られますが、多くは一門の本荘義胤の代彫りといわれています。銘は初銘「宅英(いえひで)」、「英国」、「川部儀八郎」と改名し、安永三年(1774年)水心子と号して「正秀」、「正日出」と銘し、花押を寛政二年(1790年)頃から名前の下に切っています。また文化二年(1805年)頃から中心の下部に「日出」の文字を刻印したものが多いです。剣の形に図案化されていて、このような刻印を打つのは正秀が最初です。この刻印は傷みが早いので何度も造り替えられていて、この刻印で真贋を判断は出来ません。正秀を「正日出」、「正日天」、水心子を「水神子」などと切ったりし、晩年息子に正秀銘を譲り「天秀(あまひで)」と改名、晩年の文政二年(1819年)八月から切っています。天秀銘には花押は見られません。

水心子の助広写し(上)と復古鍛錬法提唱後の備前伝の脇差(下)

正秀の花押 日天の刻印 堅い刃が混じる

正秀門人。二代あります。二代目が昭和初期の栗原昭秀の師です。■正秀二代目 約180年前

水心子正秀二代目。初銘「貞秀」。初代の子。白熊入道と号しました。■正次(まさつぐ) 約150年前

水心子三代目。二代の子。大慶直胤に学び、その娘と結婚。■氷心子秀世(ひょうしんし ひでよ) 約150年前

初代の娘婿。一門中一番初代に似た作刀で、代作も盛んに行ったようです。麻布今里(白金一丁目)に住しました。

●大慶直胤系

■大慶直胤(たいけい なおたね) 約170年前

水心子正秀の高弟。五箇伝のいずれにも通じた器用人で新々刀期一二を争う名工です。備前伝の作刀に優れた物が多いです。直胤は師正秀と違って、作刀で復古主義を実戦しました。しかしあまりに器用すぎて清麿のように相州伝一本で突き詰めた訳ではないので、どの伝法も底が浅いとも言われます。信州で行われた試し斬りでは器用さから出た弱点か弱さが目立ち、さんざんな結果であったようです(「業物について」、「東山道」の信濃国真雄参照)。

<作風>

相州伝:師の正秀同様、濤乱刃などを上手に焼いています。板目、大板目肌で肌が渦巻き状になり、砂流し、金筋など働きも豊富ですが、刃中に堅い刃が混じったり刃中一杯匂が広がったりとやはり相州伝には徹し切れていません。

備前伝:備前伝に多くの傑作を残しています。匂本位の小丁子乱れがやや逆がかって映りが現れています。匂が締まらず区から染みたような弱い刃を焼く癖があります(師の正秀も同じ)。また駐追したその地の地名を刻印しているものがあります。下の図は「サカミ(相模)」、「ナニハ(大阪)」、「都(京都)」の例です。花押は文政六年(1823年)頃から切ってありますが、最晩年の美濃介銘にはないものもあります。晩年の作には年齢を切り添えたものもあり、実際の年齢よりも一、二歳多く切っているものが多いようです。彫りを施してあるものも多いですが、多くは本荘義胤のものです。

直胤の渦巻き肌 直胤の花押 地名の刻印

直胤の映り 相州伝の作風

直胤に次ぐ名手。直胤の養子になりました。相州伝、備前伝に出来の良い物が多く、直胤以上に冴えた作品を残しています。なお、この門下から偽作の大家(?)細田直光が出ます。刀の場合、銘は太刀銘に切っています。

直勝の刀(太刀銘) 雄山閣「日本刀講座」第5巻より ■重胤(しげたね) 約160年前

直胤門中の名手。■弥門直勝(やもん なおかつ)

次郎太郎直勝の子。■勝弥直秀(かつや なおひで)

次郎太郎直勝の次男。■細田直光(ほそだ なおみつ) 約140年前

「鍛治平」こと偽銘の名人。著名な刀工の偽作を造りそれを押形にとっておいたものが「鍛治平真偽押形」です。■胤光(たねみつ)約140年前

直胤門人。心慶と号します。

●細川正義系

■細川正義(ほそかわ まさよし)約170年前

正義としては二代目。直胤と共に水心子正秀門下の双璧。備前伝と相州伝があります。復古刀の備前伝を完成したのはこの正義だと言われます。

<作風>

備前伝:丁子の足が長く、左右に開き、丁子の頭が押し合うように集まった刃文を焼き沸出来です。

相州伝:大板目に渦巻き肌を交えて互の目に砂流しかかったものです。

地肌に太い地景が現れ、重ねが厚いためか棒樋、棒樋に添樋のあるものが多いです。中心は刃寄りにふくらみを持たせ、中心自身にも反りがあり、刀身の反りと合わせてバランスに無理のある姿になっています。鑢目は特殊な物で、一本一本刻んでいくものです。正秀同様、ほとんどに刻印を打っています。

正義の刀 雄山閣「日本刀講座」第5巻より

正義の丁子刃と足 刻印

二代正義の長男。三代正義。■細川正長(ほそかわ まさなが)

二代正義三男。■一貫斎義弘(いっかんさい よしひろ)約170年前

中山蔵人とも称しています。古刀期の越中国「郷義弘」に私淑して同じ義弘と銘しました。■岩井行秀(いわい ゆきひで)約170年前

「翁子源行秀」などと切る刀工で、筑前国の名匠「左行秀」とは関係有りません。■久義(ひさよし) 約160年前

正義門人。清水宗五郎。この門人に名匠筑前国の左行秀が居ます。■城慶子正明(じょうけいし まさあき)約140年前

正義高弟。丁子刃を焼いて正義一門中最高の実力者です。刃中一面に沸が付き足よく入って師をしのぐものも多いです。

■藤枝英義(ふじえだ てるよし)約140年前

初銘「治広」。直刃の作は当時関東随一と言われたそうです。晩年藩主松平家の上州前橋転封に従って移住。中心に松平家の家紋である巴の紋を切ることを許され、また下総国佐倉に居た頃に佐倉と桜を掛けて桜花を切ったものがあります。■川井久幸(かわい ひさゆき)約140年前

旗本。剣術や槍術の達人と言われたそうです。

●加藤綱秀と固山宗次系

■国秀(くにひで) 約200年前

水心子正秀門人。加藤勘四郎。初代綱俊の父。羽前米沢から移住。

■綱英(つなひで) 約200年前

国秀の長男。初代綱俊の兄。米沢上杉家お抱え鍛治。弟の綱俊と共に江戸へ出ました。■固山宗次(こやま むねつぐ) 約150年前

備前介。綱英門人。のち伊勢桑名藩工として作刀しました。作刀上の指導を据物斬りで有名な山田浅右衛門吉睦(首切り浅右衛門。五代目浅右衛門。「古今鍛治備考」の著者)に学びました。新々刀期の備前伝丁子乱の第一人者として人気がある名工です。生涯を通じて備前伝一本で作刀しています(他の伝法の作はあくまで余技)。備前の小竜景光写しは、宗次の一代傑作と言われています。麻布飯倉(飯倉町)に住しました。兄の宗平が岩代国に居ます。

<作風>鑑賞面では直胤に譲りますが、実用面では勝っています。宗次の丁子の頭は少し角張っていて三寸八、九分間隔で同じような刃文が焼かれるという特徴があります。万延元年からは鑢目を従来の勝手下がりから切りに改めています。

宗次の備前伝 雄山閣「日本刀講座」第5巻より ■見竜子宗次(けんりゅうし むねつぐ) 約140年前

宗次の長男。二代宗次。■宗寛(そうかん) 約140年前

宗次門人。泰竜斎と号しました。彫刻が優れています。

加藤綱俊一門

■長運斎綱俊(ちょううんさい つなとし)約170年前

加藤国秀の次男。兄と共に江戸へ出て一派を樹立しました。長運斎と号し、息子の是俊にこの号を譲ってからは「長寿斎」と号しました。津田助広写しの濤乱刃と備前伝の丁子乱を良くしました。幕末に「人斬り以蔵」と恐れられた岡田以蔵の刀は、綱俊の三尺三寸の刀であったようです。■綱俊二代 約140年前

初代の次男。初銘「是俊(これとし)」。父より長運斎の号を譲られ、二代綱俊を襲名しました。ちなみに長男は刀工を嫌って仙台の鞘師に養子に入りました。■俊一(としかず) 約140年前

矢野俊一。初代綱俊より長運斎の号と長寿斎の号を許された同族。■長信(ながのぶ) 約170年前

初代綱俊門人。高橋理兵衛。若州冬広の十七代孫。「冬広」とも銘します。

●運寿斎是一系

■運寿斎是一(うんじゅさい これかず) 約140年前

運寿斎、竜泉斎と号しました。初代綱俊の甥。六代目江戸石堂是一の娘婿となって同家を継ぎ、七代目石堂是一を名乗った石堂家中興の名手です。幕府の御用も務め、葵紋を許されています。金さんこと遠山左衛門尉景元の刀(備前国康光写し)も打っています。■信一(のぶかず)約140年前

運寿信一。

源清麿一派

■源 清麿(みなもとの きよまろ) 約150年前

四谷正宗と言われた新々刀期屈指の名工。通称は山浦内蔵助環(やまうらくらのすけ たまき)。信州の郷士の子。兄の真雄(まさお)に鍛刀の手ほどきを受け、武士になるべく江戸の軍学者であり、徳川幕府の学問所である昌平校の塾頭などを務めた窪田清音(くぼたすがね)を頼って出府。清麿の作刀の天分を見抜き屋敷内に鍛刀場を設けて援助し独立させて「山浦環源正行」と銘して専念させました。金銭的に援助すべく「武器講」(一人三両掛けの無尽講)を開きましたが百集まった作刀依頼の一口だけ作って長州萩へ逃げてしまいました。兄の苦労の結果江戸帰参がかない、四谷に定住し名作を世に生み出しました。大酒のみで不治の病にかかり四十二歳で割腹自殺をしてこの世を去っています。新々刀期の他の刀工とは違って相州伝一本で作刀し、一口一口精魂を込めて慎重に作られていて、二代目による代作などなく、数が少ないので大変高価になっています。また、自分の作に保証書(焼刃が有る限りは切れ味に毫も変わりはないなど)のような物も付けていたようで、その自信のほどがうかがえます。また、新刀期以降の特徴である中心の化粧鑢を初期を除いて施していません。重要美術品の刀があります。

<作風>

反りの浅い身幅ある切先延びふくら枯れた姿に沸本位の大乱れや頭の丸い大互の目を焼いています。焼きの強さから来る長い稲妻や砂流し、金筋など働きも豊富で、この長い稲妻は時にははばき元から中程までも続きます。また、乱れの谷間から沸や匂の足が刃先に向けて駆けだし気味になるのが特徴です。

| 清麿の南北朝期写し |

|

| 雄山閣「日本刀講座」第5巻より |

■栗原信秀(くりはら のぶひで)約140年前

筑前守。清麿門下第一の名手。もと鏡師。江戸で明治維新を迎え、帯刀禁止令により注文がなくなり、故郷の越後国で精巧な彫りを施した傑作を多く作っています。清麿の残した借金の返済に努力し、紀州高野山に単独で清麿の墓を建てています。新々刀期の彫刻三名人(月山貞一、本荘義胤)の一人で彫りの有る物は高価ですが、「彫同作」と中心にないものは後彫りの危険があると言われ、また阿部昭忠の追刻がかなりあるようです。

信秀の刀 雄山閣「日本刀講座」第5巻より ■清人(きよんど・きよひと) 約140年前

姓は斉藤。清麿門人。二年ほどで師の死に会っています。師の借金(注文を受けて代金の半分を前受けしながら刀を納めていないのが三十口以上あったようです)を払うため清麿写し(ただし自分の銘を入れています)を作刀してこれらをほとんど一人で返済しています。また、自分は貧乏暮らしをしながら清麿の未亡人に生活のための資金二百両を贈ったという美談があります。師に迫る作を残しています。明治になると旅館の主として生涯を終えました。

清人のおそらく造脇差 雄山閣「日本刀講座」第5巻より ■正雄(まさお) 約140年前

姓は鈴木。清麿門人。草書体で「源正雄」と切ります。坂本龍馬の二尺八寸二分の長刀を打っています。北海道函館にも渡り、現在の函館美術館の向かって左側の庭(えびす屋というお菓子屋のあったところ)で作刀したと言います。■鬼普麿正俊(きしんまろ まさとし)約140年前

源清麿門下の鈴木正雄に学びました。■羽山円真(はやま えんしん)

鈴木正雄門人。初銘「正寛」。洋鉄を用いた無地風の作が多いようです。古刀の名作写しが上手いですが、刃中に働きがありません。

康継系

■康継七代目 約200年前

以後十二代目まで続いています。

■胤吉(たねよし)

姓は堀井。月山貞吉、大慶直胤に学びました。明治になると宮内省御用達に選ばれています。

■胤明(たねあき)

胤吉の甥でのち養子になりました。明治期の刀剣不要時に伝統を守り作刀した良工です。

■宮本包則(みやもと かねのり)

備前国祐定門。伊勢神宮の御剣を制作。帝室技芸員(現人間国宝)。

■森岡正吉(もりおか まさよし)

山城国の南海太郎朝尊の孫。月山貞一、宮本包則に学びました。

■正次(まさつぐ)昭和28年没

姓は桜井。金剛斎と号しました。二代宗次の子である広次に学びました。中心に卍の字を彫ったので、「卍正次」と呼ばれます。

■栗原昭秀(くりはら あきひで)昭和29年没

代議士。自宅内に「日本刀鍛錬伝習所」を設け後進の指導に当たり、刀匠協会を創立して展覧会を開催するなど、刀剣界に非常に尽力しました。また、宮入行平、天田昭次などを育てた現代刀工の恩匠と言われます。

■笠間繁継(かさま しげつぐ)昭和43年没

駿河国の一貫斎繁寿門人。精巧な彫刻を施した物が多いです。

■宮口寿広(みやぐち としひろ)昭和31年没

繁継門人。彫りにも長じています。

■吉原国家(よしはら くにいえ)昭和45年没

繁継門人。

| 下総国(千葉・茨城)<しもうさ> |

■細川忠義(ほそかわ ただよし) 約140年前

武蔵国二代細川正義の次男。水竜子と号しました。初銘「正行」。佐倉藩主堀田家お抱え鍛治。

| 常陸国(茨城)<ひたち> |

■板東太郎卜伝(ばんどうたろうぼくでん)約340年前 良業物

古刀期の美濃関鍛治善定兼吉の末裔。大村加卜門人。初め武蔵守吉門、のち越前守に転じました。■越前守吉門(えちぜんのかみ よしかど)

卜伝の兄。「濃州関善良家越前守吉門」などと切り、上の卜伝は吉門銘のときには「善定家」と切っています。(善定家とは「関七流」の一つです。美濃国参照。)

■近則(ちかのり)約180年前

美濃国善定系。武蔵国大慶直胤門人。

■市毛徳鄰(いちげ のりちか)約180年前

尾崎助隆門人。水戸随一の刀工。「とくりん」と呼んでいます。三代続いています。■徳宗(のりむね)約160年前

初代徳鄰門人。関口幸左衛門。■徳勝(のりかつ)約140年前

勝村彦六。徳宗門人。武蔵国の細川正義の職場頭も務めました。徳川斉昭(烈公)の鍛刀の相手も務めています。桜田門外の変で井伊大老を襲撃した水戸浪士達の指料となって愛用されています。■正勝(まさかつ) 約140年前

徳勝の門人。のち娘婿となりました。徳勝の代作代銘をしています。■直江助政(なおえ すけまさ) 約200年前

尾崎助隆門人。一貫して井上真改風の直刃を焼いています。子に助共(すけとも)が居ます。

助政の刀 雄山閣「日本刀講座」第5巻より ■正行(まさゆき) 約140年前

高木源三郎。磐城国の手柄山正繁門人。