出羽国は羽前(山形)、羽後(秋田)の2つに、陸奥国は陸奥(青森)、陸中(岩手)、陸前(宮城)、磐城(福島)、岩代(福島)の5つにそれぞれ明治期に分けられましたので、このように解説している刀剣書が多いですが、銘に羽前や羽後、磐城、岩代などの表記はほとんどないので、昔通りの国分けにしました。

<鎌倉時代>

中堂来一派

■光包(みつかね) 約680年前 大業物

中堂来(ちゅうどうらい)と呼ばれる名匠。備前長船初代長光の妾の子。兄が長光銘を継いだので、故郷を出て山城国来国俊の門人になりました。来の伝法を学んだのと、天台宗総本山の比叡山延暦寺の中堂に籠もって信仰と鍛刀の修行をしたことから、中堂来と呼ばれます。在銘の作は短刀に限られ、太刀は現存しません。重要文化財の「乱光包(みだれみつかね)」は常は直刃(すぐは)を焼くのにこの作だけは乱れ刃になっているところからこう呼ばれ、将軍綱吉以降代々将軍家に伝わったものです。

<南北朝時代>

■高木貞宗(たかぎ さだむね) 約670年前

「江州高木住」と切りますが、高木がどこか諸説があり明確ではありません。相州貞宗同人説など色々あるようですが、現在では相州貞宗とは別人で、貞宗門ということになっています。秀吉愛用の短刀が重要美術品に指定されています。

■甘呂俊長(かんろ としなが)約650年前

高木貞宗門人。蒲生郡甘呂寺に住しました。重要美術品に指定された短刀があります。

<室町時代>

石堂一派

蒲生郡石塔村に住した一派を「石堂」一派と呼びます。祖は助長とされ、この助長の出については諸説有り(備前一文字助宗の末裔、吉岡一文字の末裔など)はっきりせず、また年代も南北長期説、室町説などありはっきりしません。現存する作刀で年紀のあるものに「明応八年(1499年)」があるようで、とりあえずこの時代に入れました。作風からすると高木貞宗系統のようです。新刀期になると、紀州や江戸、摂津などへ移住しそれぞれの地で「石堂派」を名乗り作刀しています。石堂派は備前伝系の丁子乱れを得意とします。

<江戸時代>

■佐々木一峯(ささきいっぽう)約370年前 業物

近江石堂系に学ぶ。二代目は佐々木善四郎と称して江戸へ移住しています。

| 美濃国図 |

|

美濃伝は五ヶ伝の中で一番新しい伝法です。元は大和伝系でしたが、正宗十哲の一人志津三郎兼氏、金重が移住し相州伝がもたらされ、美濃伝へと完成を見せました。室町に入ると振るわなくなったのですが、戦国期に入ると異常なほどの繁盛をしています。

<南北朝時代>

初期美濃伝

鎌倉末期から南北朝期にかけての美濃伝は、相州伝に大和伝が加味されたような作風で、一般的な美濃伝とは作風が違っています。

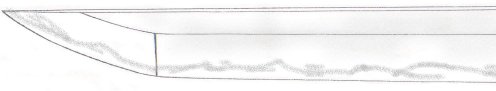

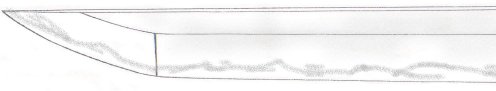

<作風>

地肌は板目に多少柾目が混じる程度で、地景を交えて地沸豊富な明るい地鉄で、白気はありません。沸本位の不規則な互の目乱れが多く、互の目のどこかに尖り刃が混じることが多いです。鋩子は乱れ込んで掃きかけ風になり丸く浅く返るか焼き詰め風のものと、突き上げて尖り気味に返るものがあります。兼氏の鑢目は切りか勝手下がりになります。

■志津三郎兼氏(しづさぶろう かねうじ) 約660年前 大業物

大和手掻系の出身。相州正宗に学ぶ。正宗十哲の一人。志津村に住。鎌倉末期から南北朝にかけて活躍しています。同銘が数代有り、初代の在銘品は希です。徳川家康指料として有名な「分部(わけべ)志津」などがあります(無銘の物で初代兼氏と極められたものは「志津」と呼ばれます)。また片切刃造りの太刀もあり、これは二尺六分しかなく刀銘になっています。大太刀の添え料として使用したのでしょうか(片切刃造りの効果については「日本刀の科学」を参照してください)。二代目との区別は、銘振りから大振りで角張ったものを初代、「兼」の字の四画目に丸みのあるものを二代としています。

| 兼氏の作風 |

|

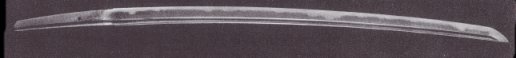

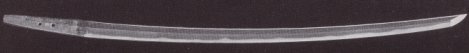

| 分部志津(大磨上無銘・二尺三寸三分・重要文化財) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第1巻より |

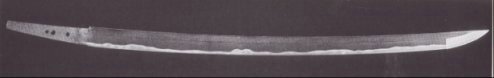

| 兼氏の片切刃造の太刀(重要文化財) |

|

|

|

| 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より |

■兼光(かねみつ) 良業物

兼氏の伯父とも言われ、子や門人が多く関鍛治繁栄の基礎を作ったと言われる刀工です。関鍛治の元祖とも言われます。

■金重(かねしげ) 約640年前

越前国の出。正宗十哲の一人。「きんじゅう」とも呼ばれます。鎌倉末期から南北朝にかけて活躍しています。初代の作は希で、二代目と思われる約640年前の作刀があるので刀剣書などでは金重はこの時代に入っています。

■金行(かねゆき)

初代金重の子。

直江志津(美濃伝中期)

兼氏の死後、門人達が隣接の直江村に移住し、南北朝期半ばの延文・貞治期から室町時代のごく初期に栄えた一派です。

<作風>

時代の要請から身幅の広い大切先の豪壮な造り込みで、短刀は少なく平造りの小脇差が多いです。地肌は板目に柾目が目立つようになり、特に鎬地は顕著になり、白気気味になります。沸出来の互の目が主になり尖り刃が混じり鋩子は地蔵風になります。鑢目は檜垣になりますが、二代兼氏だけは切りになっています。

■二代兼氏(約640年前)、初代兼俊(初代兼氏弟・約630年前)、初代兼次(約630年前)、初代兼友(初代の子・約630年前・大業物)、初代兼久(約640年前・良業物)、初代兼信(約630年前)、初代兼延(約640年前・後代が尾張国志賀へ移住・志賀関となります)などが居ます。これらの刀工は同銘が以後室町期に続きます。

| 直江志津の作風 |

|

| 兼次の短刀 |

|

| 至文堂「日本の美術」137より |

<室町時代>

直江志津系

■後代兼氏、後代兼信、後代兼久などが居ます。

末関物(美濃伝後期)

室町時代になると美濃では刀工数、作刀数において飛躍的に多くなり、美的要素は薄れますが実用面で威力が発揮された刀が多数造られています。室町中期以降は関を中心として栄え、関といえば美濃の代名詞となるくらい栄えています。これらを総称して「末関物」と呼びます。

●善定系

兼光の子孫達が分派して「善定流」、「三阿弥流・(流祖兼則の法名が三阿弥)」、「奈良流」、「得印流(流祖兼安の法名が得印)」、「徳永流(流祖兼弘の法名が徳栄・徳永は間違い)」、「良賢流(流祖兼宗の法名が良賢)」、「室屋流(流祖兼在の法名か)」のいわゆる「関七流」が出来ましたが、各流派に数十軒の刀工がいたのも江戸中期になるとほとんど刀鍛冶は居なくて、小刀を作るような鍛治になってほとんど刀工は居なくなりました。

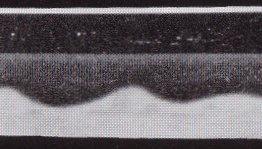

<作風>

優しい姿で鎬幅広く、鎬地は柾目で地は小杢目に柾目交じりになります。この柾目が平地の中央に揃って現れ、これを「善定肌」と呼びます。刃文は匂出来の締まった細直刃で、所々に乱れが一つ二つ節のように独立して現れるのが特徴です。また、鋩子は大丸でほとんど返りが無く、真横に一文字になっているように見えます。これを「善定鋩子」と呼びます。

| 善定の作風 |

善定鋩子 |

|

|

■善定兼吉(ぜんじょう かねよし) 約600年前

大和国手掻包吉の子。大和国より移住。法華宗の信者で法名を善定(善良)と言います。

■兼光 約580年前 良業物

同銘が戦国期まで続きます。

●寿命系

■寿命(じゅみょう) 約420年前

大和手掻系。鎌倉時代に移住して来たようですが、現存する物は室町以降のものです。新刀期まで代々続いています。新刀期に尾張国へ移住して寿命として尾張でも作刀しているようです。名前が目出度いことから祝儀物とか献上物として珍重されていますが、無銘のものに寿命の銘を入れて利用されたため、真の寿命は以外と少ないようです。

●赤坂千手院系

■国長(くになが)約600年前

二代目。大和千手院系。初代国長が南北長期に美濃の赤坂(大垣市)へ移住。現存する物は室町以降のものです。

蜂屋系

■正光(まさみつ) 約600年前

関市東方の蜂屋住。山城国より移住してきた達磨系。

<戦国期>

●兼定系

■兼定(かねさだ) 約530年前 大業物

初代。親兼定とも呼ばれます。

■兼定二代 約500年前 最上大業物

和泉守。「之定(のさだ)」と呼ばれる関鍛治随一の名匠。銘の「定」の字のウ冠の下を「之」と切ることからこう呼ばれます。和泉守を受領していますが、古刀期に「守」を受領して中心に切っているのは、この兼定が最初です。武田信玄の注文打ちが有るように、一流の武将の愛刀となっています。偽物が多いことでも有名です。

<作風>

之定の作風は多様で、焼き幅に広狭のある大乱れ、大丁子、互の目、箱乱れ、直刃もあります。何れにも尖り刃または矢筈刃が交じります。鎬地に柾目が激しく現れ、地が白気気味になります。下の刀の中心には「臨兵闘者皆皆陣列在前」とあり「兵の闘いに臨む者は皆陣列の前に在れ」と読み、勇気を促す言葉です。

| 之定の銘 |

兼定の刀 |

|

|

■兼定三代 約450年前 大業物

二代兼定の子。「定」の字のウ冠の下を楷書の「疋(ひき)」の字で切ったので、「ひきさだ」と呼ばれます。

■四代兼定 約440年前

三代の子。奥州会津に移住。会津兼定の祖。

■兼定(かねさだ) 約450年前

二代の門人。初め「利隆」。「之定」に似た銘を切りますが、草書体で鏨が太くなっています。

●兼元系

■兼元(かねもと)約530年前 最上大業物

初代。父である兼基が関から赤坂に移住して家系を樹立しました。

■兼元二代 約500年前 大業物

孫六兼元。この兼元以降、代々「孫六兼元」を屋号のように使い、「兼元」と銘して孫六と称しています。従ってこの二代兼元が初代孫六兼元ということになります。一般に「関の孫六三本杉」で名高い孫六はこの二代兼元を指します。「関の孫六」と呼ばれるのに「関住」と切ったものはなく、「赤坂住」と切ってあります。三代あたりが関へ移住したのであろうと言われ、三本杉というのは刃文の名前で、尖った刃文が連続する二代兼元考案の刃文です。後代の三本杉は取って付けたようになり味気なくなります。また、この一派は切れ味が良いことでも有名です。重要美術品に指定されている刀があります。

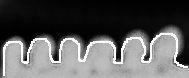

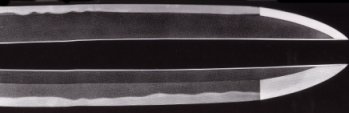

<作風>

元先に差のない切先の延びた姿で、鎬地広く柾目になり、地肌には大肌交じり、尖った互の目が三本目毎に高くなる「三本杉」と呼ばれる刃文を焼いています。この兼元の三本杉は不揃いであって、後代のように絵で描いたようなものではなく、焼き頭も丸みがあります。また焼き幅が狭いので、乱れの足が刃先に駆けだしているものが多く、匂出来ですが刃縁が締まった感じはしません。鋩子は地蔵になって返りは深いです。

下の刀は「青木兼元」と呼ばれ、信長、家康の連合軍が姉川の戦いで浅井長政、浅倉義景の連合軍に大勝した際に、家康の家臣青木一重がこの刀で浅倉軍の真柄十郎左衛門真澄の子を討ち取ったことから付いた名前です。兼元の作中、最高の出来と言われます。

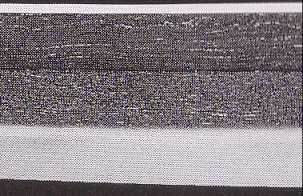

| 孫六兼元の三本杉 |

後代の三本杉 |

|

|

| 二代兼元(青木兼元)二尺三寸三分(重要美術品) |

|

| 刃文拡大 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第3巻より |

●兼房系

<作風>

後代は氏房と名乗り新刀期に及んでいます。小脇差が多く、ほとんどに樋を掻いています。身幅広い切先の延びた姿に焼き幅の広い匂の締まった互の目乱れを焼いています。焼き頭がタコの頭のように丸く間隔を置いて乱れる「兼房乱れ(けんぼうみだれ)」と呼ばれる独特の刃文を焼きます。鋩子は地蔵で返りは深いです。

| 兼房乱れ |

|

■兼重(かねしげ) 約560年前

初代善定兼吉の門人。室町初期の人。

■兼房(かねふさ)約520年前 大業物

初代。兼重の子。同銘が数代あります。

●氏房系

■氏房(うじふさ)約440年前 業物

二代兼房の子。初め「兼房」。改銘し若狭守を受領。晩年尾張国へ移住。新刀期に尾張国で代を重ねています。また、この系統から薩摩国へも移住し氏房と銘して新刀期に代を重ねています。

■飛騨守氏房(ひだのかみ うじふさ) 業物

若狭守氏房の子。尾張国へ移住。

■氏貞(うじさだ)

氏房の弟。出雲守。

●兼道系

■兼道(かねみち)約420年前

志津三郎兼氏九代孫と称し、のち山城国に移住、伊賀守金道、丹波守吉道、越中守正俊の父。

●大道系

■陸奥守大道(むつのかみ だいどう<おおみち>) 約420年前

初代。陸奥守大道生存中に書かれた物によると、兼道(上の金道らの父)が天子に剣を献上し、陸奥守を受領し、「大」の字を賜ったので「大道」と改めたと書かれているようで、つまりは兼道と陸奥守大道は同一人物であると言われます。美濃本国だけでなく隣国でも同銘が分散し繁盛しています。

| 大道の刀 |

|

| 至文堂「日本の美術」137より |

●兼常系

■兼常三代・四代(かねつね) 約480年前

関七流の奈良流系兼常の後代。五代目兼常が福島正則に招かれ尾張国へ移住。政常と改銘して新刀期に渡って繁盛しています。兼常の作は中国にも輸出されていたようで、当時の中国の書物に「兼常ト号スル者、最モ嘉ナリ」と賞賛されているようです。

●蜂屋系

■兼貞(かねさだ) 約530年前

室町初期の達磨正光の後裔。近江守貞秀などの御用鍛治として代々兼貞を名乗り、のち蜂屋から関に移住してきました。

<江戸時代>

古刀期の戦国時代には、備前国長船とともに東西刀剣制作地帯の両横綱として栄えた美濃国ですが、新刀期になると大都市や大藩の城下町に移住して、本国は寂しくなっています。

■兼常 約400年前

古刀期より続き、幕末まで続いています。

■得印家久(とくいん いえひさ)約400年前

関七流の得印流兼久の後裔。代々兼久を名乗っていましたが、新刀期の初代が家久と改銘。三代続きその後また兼久に戻り現代まで続いています。

■陳直(のぶなお) 約400年前

大道系。三河守。

■陸奥守大道(むつのかみ だいどう)約370年前

二代目。

■岩捲信貞(がんまく のぶさだ) 約370年前

美濃国寿命系から分かれ、岩捲に住しました。

■寿命(じゅみょう) 約340年前

美濃守。新刀寿命の現存作の多くはこの寿命の作。

■寿命(じゅみょう) 約320年前

弘安斎。法橋。

■相模守兼安(さがみのかみ かねやす) 約340年前

武蔵国の大村加卜門人。江戸でも作刀しました。

その他、大和守兼信(神戸<ごうど、またはこうど>住。源一郎・約350年前)、丹波守照門(約330年前)、武蔵守兼高(約350年前・新々刀期まで続く)などが居ます。

<新々刀期>

■永貞(ながさだ)約140年前

御勝山(おかちやま)赤坂住。金重の後裔と言われます。

<江戸時代>

■善光寺助宗(ぜんこうじ すけむね)約340年前

駿河国の豊後守助宗の同族。駿河国より移住。菊紋と「一」を切りました。松本住。

<新々刀期>

■寿隆(としたか)約180年前

河村三郎。因幡国の浜部寿実門人。武蔵国の源清麿、兄の真雄の師。

■真雄(さねお)約170年前

姓は山浦。武蔵国源清麿の兄。「正雄」、「真雄」、「寿長」などと銘が変わっていきます。嘉永六年(1853年)に松代藩士宅で行われた刀の性能実験である荒試し(青竹を入れた巻藁や鉄の板、鹿の角、鉄製の胴、砂鉄入りの張り笠、鐔などを切ったり、鉄の棒で刀の平地や棟を力一杯打つなどで、折れず曲がらず良く切れるか試すもの)で不死身のしぶとさを見せ、各奉行、百余人の見物人達は度肝を抜かれたそうで、しかも事前に真雄が自信がないと言った沸出来の刀で試したそうです。

| 真雄の刀 |

|

| 雄山閣「日本刀講座」第5巻より |

■兼虎(かねとら) 約140年前

真雄の子。武蔵国の清麿門に入りました。

明治期に陸奥国は陸奥(青森)、陸中(岩手)、陸前(宮城)、磐城(福島)、岩代(福島)の5つに分けられました。刀剣書ではこれら5つを含めて東山道としていますが、銘には当然このような国名はほとんど切っていないので、昔通りの国分けにしましたが、陸奥国は大きいので、一応明治期の国名分けもしました。

<鎌倉時代>

■宝寿(ほうじゅ)約780年前

蝦夷の豪族のお抱え鍛治として古くから栄えたようですが、ほとんどこの時代の現存品はないようです。名前がお目出度いことから武家の間で祝儀、贈答用として重宝がられたようです。室町将軍家では産所のお守りとして宝寿の作を天台宗の僧に祈祷させたのち、袋に入れて産婦の側に置くことになっていたそうです。同銘が連綿と古刀末期まで続いているようですが全て親子関係で継いだのではなく、同系鍛治が名跡を惜しんで名乗ったりしたようです。

| 宝寿の太刀(二尺五寸) |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第3巻より |

<室町時代>

■宝寿 約600年前

<江戸時代>

■津軽森宗(つがる もりむね)約400年前

相州三代綱広門人。代々森宗を名乗り明治に至ります。津軽波岡に住む。

■陸奥大掾盛宗(むつだいじょう もりむね) 約340年前

森宗直系。武蔵国大和守安定、山城国近江守久道に学ぶ。

<新々刀期>

■弘元(ひろもと)約180年前

陸奥介。水心子正秀門人。二本松藩の御用を務めました。藩主より鍛治長者の称号を賜った良工です。

■宗有(むねあり)約140年前

鈴木次郎。精壮斎と号しました。固山宗次門人。

<室町時代>

<戦国期>

■兼定(かねさだ) 約440年前 良業物

初代。美濃国の名匠、兼定(二代兼定、通称「之定」)の孫。会津領主芦名盛氏に招かれ来住。

<江戸時代>

■会津兼定(あいづ かねさだ)約400年前

会津兼定二代目。代々会津藩の御用を務め十一代を数え、明治に至った名家です。

■会津長国(あいづ ながくに)約400年前 業物

芸州広島の出。伊予国松山でも作刀しました。

■三好政長(みよし まさなが)約370年前 良業物

長国の子。埋忠明寿に学ぶ。

■中条長俊(ちゅうじょう ながとし) 約340年前

政長弟。三善長道の伯父。後代は道辰を名乗り代々会津若松に住し明治まで及んでいます。

■会津兼友(あいづ かねとも) 約340年前

同銘が明治にまで及んでいます。

■三善長道(みよし ながみち)約340年前 最上大業物

政長の子。会津新刀の祖。試し切りで有名な山田浅右衛門などに「会津虎轍」と称され有名な良工です。三代続きその後途絶えて新々刀期に再興します。

<作風>

ガッシリとした反りの浅い姿に小杢目に柾交じり、鎬は柾目が強く出ています。焼き幅の広い沸本位の互の目乱れ、大乱れに互の目足入りなどがあり、尖り気味のものとなっています。直刃も焼き、鋩子は小丸で返りが寄り横手の線まで焼き下げたものもあります。

| 長道の刀 |

|

| 徳間書店「日本刀全集」第4巻より |

■若狭守道辰(わかさのかみ みちとき)約200年前

三善長道高弟。三代伊賀守金道に学び、十六葉の菊花紋を切ることを許されました。

■近江大掾兼定(おうみだいじょう かねさだ) 約300年前

会津五代兼定と言われ、のち入道して「入道兼定」と言われています。

<新々刀期>

■固山宗平(こやま むねひら) 約180年前

武蔵国の固山宗次の兄。伊勢の桑名にも住みました。

■棟梁長道(とうりょう ながみち)約140年前

三善権八。通称三善藤四郎。八代目長道と言われます。銘文に「陸奥会津住刀鍛冶棟梁長道」と切ることからこう呼ばれます。

■会津兼定十一代 約140年前

和泉守。十六才で会津藩御用を務めました。新撰組の土方歳三が所持した愛刀がこの刀工の傑作刀です。

■会津兼友後代

■道辰(みちとき)後代

■角 元興(すみ もとおき)約170年前

角大八。初銘「道信」。水心子正秀門に入り「秀国」と改銘。のち薩摩国の奥元平の門に入りました。元平に気に入られ娘と結婚、「元興」と改銘しました。会津帰国後会津藩工となり、長道と共に刀鍛冶棟梁の称号を藩主から賜っています。

■元興二代

初代大八の孫。大和守。松軒と号しました。武蔵国の石堂運寿是一門人。初銘は祖父と同じ「秀国」。

<江戸時代>

■加賀守貞則(かがのかみ さだのり)約330年前 業物

井上真改門人。摂津国でも作刀しました。

■和泉守国虎(いずみのかみ くにとら)約320年前 業物

井上真改門人。

<新々刀期>

■手柄山正繁(てがらやま まさしげ) 約200年前

播磨国二代氏繁の子。奥州白河城主松平定信(楽翁候)に召し抱えられ、江戸で鍛刀しています。楽翁候より「神妙」の二字を賜り、快心作にはこれを切ったと言われます。津田助広の濤乱刃風の焼刃を焼いています。兄が播磨国手柄山氏繁(三代)です。

| 正繁の脇差 |

|

| 雄山閣「日本刀講座」第5巻より |

<江戸時代>

■山城大掾国包(やましろだいじょう くにかね)約370年前 最上大業物

大和国保昌末流。越中守正俊門人。のち仏門に入り「用恵」と号しました。家督を譲ってからも作刀を続け、「山城大掾国包」、「用恵国包」の双方の銘を使っています。重要文化財・重要美術品の刀があります。

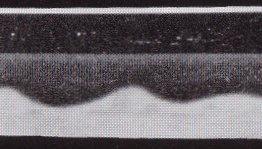

<作風>

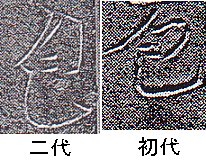

古刀大和物を倣って、鎬高く鎬幅広い浅い反りの姿に、地肌は柾目が良く積み地沸が付きます。焼き幅の広い中直刃ほつれ、打ちのけ、二重刃なども見えます。鋩子は焼き詰め風になります。初代の銘は「己」の横線が「コ」のようになり、二代は「二」のようになっています。

| 国包の柾目と直刃 |

国包の初・二代銘 |

|

|

| 講談社「日本刀の歴史と鑑賞」小笠原信夫氏著より |

■包吉(かねよし)約370年前

大和文殊一派。仙台初代。国包門人。

■山城守国包(やましろのかみ くにかね)約330年前 良業物

初代の子。二代目国包。銘の「包」の字の「己」を「二」と「乙」に分けて切ります。

■三代国包 約320年前

二代の子。受領なし。

以後明治まで十三代続いた名家です。

■包蔵(かねくら) 約370年前

初代。大和国文殊系末流。

■家定(いえさだ) 約370年前

初代。初代国包、のち余目倫祐門人。

■余目倫祐(よめ ともすけ)約400年前

島田義助門人。会津蒲生家お抱え鍛治。

■安倫(やすとも) 約370年前

初代。倫祐の子。武蔵国大和守安定門人。早死したので作品は希です。

■安倫二代 約350年前 業物

仙台藩江戸品川別邸でも作刀。幕末まで同銘が続いています。

■兼次(かねつぐ) 約340年前

二代安倫門人。五代ほど同銘が続いています。

■摂津守永重(せっつのかみ ながしげ) 約350年前

菊花紋と「一」の字を中心に切ることを許されています。

<新々刀期>

■国包(くにかね) 約150年前

源兵衛。十二代目国包。武蔵国の大慶直胤門人。

<江戸時代>

■南部信国(なんぶ のぶくに)約320年前

直系が五代新々刀期まで続いています。奥州南部盛岡住。筑前信国系。

■南部国義(なんぶ くによし)約320年前

信国弟。以後大正まで続いています。

<鎌倉時代>

月山系

月山(がっさん)の山麓に月山鍛治が古くから居ましたが、鎌倉時代以降は、月山の僧達のために鍛刀しています。「奥の細道」にもその遺跡のことが書いてあるようです。室町以降の「月山」、「月山○○」と切った作がかなり現存するようです。

<室町時代>

<戦国期>

■近則(ちかのり)約500年前

戦国頃の月山の代表鍛治です。

<江戸時代>

<新々刀期>

■一秀(いっしゅう)約200年前

池田清内。水心子正秀門人。庄内藩主酒井家お抱え鍛治。

■綱信(つなのぶ) 約150年前

赤間綱信。武蔵国の加藤綱英の弟子。濤乱刃を得意としました。

■昭秀(あきひで) 約200年前

武蔵国の水心子正秀門人。水生子と号しました。