【 漢詩 】

《作者》 新島襄(本名を七五三太(しめた)という)は、幕府の海軍操練所で航海術を学んでいましたが1864年6月アメリカ船ベルリン号で渡米しました。船の中では、船員からジョーと呼ばれ、日本語「㐮」に改名しています。アメリカの大学では理学(自然の原理を追求する諸分野)を学び、神学校では、キリスト教神学を学び牧師の資格を得ています。1874年、帰国するのにあたり、日本にキリスト教の学校を作ることを発表して資金集めをしています。帰国後、勝海舟らの援助を得て同志社英学校を設立、そしてこの学校を大学に昇格すべく奔走中(ほんそうちゅう)に病に倒れ、こころざし半ばの生涯でした。

「あらそわず、つとめず」を自分に例えて作った詩です。

≪通釈≫

庭先の一本の早咲きの梅が、平気で風や雪にもめげずに咲いたことだ。

まるでほほ笑むかのようである。一番咲きを競おうとしたのでもなく、無理に

努力したのでもない。自然にあらゆる花のさきがけとなってしまったのである。

(まことに謙虚な姿である。人もこうありたいものだ。)

《鑑賞》

風雪を浸して咲いでた寒梅を、きびしい困苦試練に堪えて、争わず力めず、

終始ゆとりある態度を失わず、ついにおのずから世の先覚的指導者となった人物に

たとえたのである。比喩は若干ストレートすぎるきらいはあるが、作者の体験と実感

をそのままに詠んだものとして誦(じゅ)すべきである。

【 短歌や俳句 】

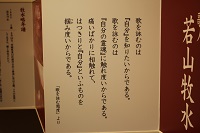

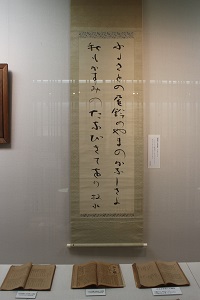

若山牧水

幾山河 越えさり行かば 寂しさの

終てなむ国ぞ 今日も旅ゆく

≪作者≫ 若山 牧水 :明治18年、宮崎県生まれ。本名・繁。延岡中学を出て早稲田文学科に入学、二十歳のとき

尾上紫舟を訪ね北原白秋・前田夕暮・土岐善麿らと知るようになった。この間、紫舟を中心に「車前草社」を作ったり

「北斗」、「向日葵」などの文学雑誌に加わったりして作歌の親しんだ。早稲田卒業後、処女歌集「海の声」を自費

出版、「独り歌へる」、「別離」次々に出版してその哀切平明な作風は一躍、歌壇の流行児となった。

≪通釈≫

いくつかの山や川を越えて行ったら、寂しさがはてる国にたどり着けるのだろうか、その思いを胸に、今日も旅を続ける。

牧水が早稲田大学在学中に、実父の見舞いを兼ねて宮崎に帰省したときの旅の歌だそうです

≪漢詩≫

私が>漢詩に興味を持つにいたったのは、作者空海の「後夜仏法僧鳥を聞く」を詩吟の練習に選んだ時からです。

また、作者空海のその人として、興味がわきました。

閑林独座草堂暁 三宝之声聞一鳥

一鳥有声人有心 声心雲水倶了了

この詩は空海が早暁の行から出堂したときに詠んだのだろうと、言われていますが、内容が大変むずかしいですね。

普通作者の心がなんとなく詩から伝わってくるものなのですが、現況の自分には、まだ理解できそもない、次元の違いを感じます。

三宝とは仏・法・僧のことで、仏陀と仏陀が説かれた宇宙を貫く真理とその法を受け継ぐ僧侶とそれに集うすべての人とその場

を指すそうです。そして鳥の声の中にこの三宝の声を聞いた。

この詩を吟じていると、まず、作者空海はどんな人だったのだろうか。漢詩とはどのようにつくるのだろうか。

調べていくと、讃岐国の生まれ、四国の八八か所めぐりのお遍路さんに、「同行二人」の文字がみられるのは

大師がそばにおられるとの願いだそうです。なぜ今も、お遍路さんたちは四国の山や野に空海の足跡を辿っていくのだろうか。

また、詩文にある「心」の一字とは般若心経秘鍵にある「それ仏法ははるかにあらず、心中にしてすなわち近し。」

なのだろうか、なぜだか興味深く思えてつきることがありません。

ここでは漢詩について、まず七言絶句の作り方を勉強したいと思います。

≪自分なりにポイントをまとめてみます 素人ですのであくまでも参考程度に、くわしくは専門書にて勉強ねがいます。≫

①七言絶句の漢詩、大原則。

◆ 一三五不論 漢詩に使用する漢字を平音と仄音に見分ける。詩に使う漢字を辞書を引き、使う漢字はどちらかを知る。七字の、一三五はその平仄は問いませんどちらもよいと言う。

◆ 二四不同 句の二字目と四字目の漢字の平仄は同じはダメです。

◆ 二六対 句の二字目と六字目の漢字の平仄は同じであること。

②平仄の並びには公式がある。大きく平起式と仄起式の二種がある。漢字辞書に虫眼鏡で見ると□四角の記載があり

その中、左下に○印がつく漢字が「平」ですそれ以外は「仄」です。

公式は覚える必要があります。小生は記憶が苦手なので最少限に留めることにした。

(1)漢詩は、二字、二字、三字 であらわされる。

閑林、独座、草堂暁 など

(2)起承転結 であらわす。 起句、承句、転句、結句 と言います。

これにより表象内容を的確に変化の妙を極めて印象ずける役目をなす。

頼山陽が膳の上にどのようにご馳走の句をあしらったならばはしを持つ人の味覚をそそるかとの問いに

京の三条の糸やの娘 姉は十八妹は十六 諸口諸大名は弓矢で殺す 糸屋の娘は目で殺す

と答えたと言う話は有名ですね。

(3)漢字は転句・結句の下三字から先にならべる。ついで起句・承句の三字、最後に内容に適した詩語をその上に並べる。

(4)公式は、覚えるに越したことはない。初心者のわたしは、起句のみ 平平、仄仄、仄平平 と覚えることにしました。

(起句) 平平、仄仄、仄平平 (承句) 仄仄、平平、×××

(転句) 仄仄、平平、××× (結句) 平平、仄仄、×××

起句の二字の部分が承句と転句では逆転する、結句は同じとおぼえる。

(5)三字xxxに着眼。起句、結句、承句の最後の一字は同じ韻の字を使わないとだめです。

よって韻の字は平であるので、承句、結句の最後は同じ平の漢字でなければならない。

最後に、二六対 の原則より残り六字が決まってくる。一三五不論の為、五字は三連にならない限りは何でもよい

よって基本の平起の公式は以下となる。そのほかに仄起の公式があります。

(平起式基本)

(起句) 平平、仄仄、仄平平 (承句)仄仄、平平、仄仄平

(転句) 仄仄、平平、平仄仄 (結句)平平、仄仄、仄平平

(仄起式基本)

(起句) 仄仄、平平、仄仄平 (承句)平平、仄仄、仄平平

(転句) 平平、仄仄、平平仄 (結句)仄仄、平平、仄仄平

(6)漢字辞書で一字探しは、素人は大変無理なので、詩語表を手に入れて公式に当てはめていく。それでも素人は時間が大変かかるのが実感でした。しばらくは努力してまいります。