1から25まで巡って1へ戻るコース ; 約 6km

1. 智形神社

2. 末広稲荷(稲荷神社)

3. 福正廃寺跡

4-1. 東源寺

4-2. 菊図坊祖英塚(きくとぼうそえい)

5.旧深谷宿常夜灯(東)

6. お助け普請

7. 行人橋

8. 岡部陣屋地方通用門

9. 三高院

10. 明治天皇御休憩所記念碑

11. 塚本商店

12. 藤橋酒造

13. 柳瀬商店

14. 深谷本陣跡

15. 福島屋商店

16. 旧田中藤左衛門商店(七ツ梅酒造)

17. 町家建築

18. 滝澤酒造

19. 呑龍院

20.旧深谷宿常夜灯(西)

21. 唐沢川

22. 生沢クノの墓

23. 西運寺

24-1. 高台院

24-2. 永明稲荷

25. 富岡製糸場大絵馬

- 1.智形神社

- 2.末広稲荷(稲荷神社)

- 3.福正廃寺跡

この石仏は福正寺にあった。

この石仏は福正寺にあった。

大同年間、平安時代の初めころお寺があったが、15世紀の初めごろになると廃寺となり荒れ放題となってしまった。 それを国済寺に居た憲長(のりなが)が1421年福正寺を中興開基した。 福正寺縁起の中にこの地の城主上杉憲長公うんぬんと書かれていた。

今までは深谷上杉氏は八代だと思われていた。福正寺縁起の中の年代が、1400年代だったので二代目の憲光(のりみつ)の後は憲長だという事が判り、深谷上杉氏は九代であることが判った。- 4-1.東源寺

- 4-2.菊図坊祖英塚

東源寺の門前に菊図坊祖英塚(きくとぼうそえい)がある。 祖英は、江戸時代の中頃、深谷宿の人達に俳句を教えた。

東源寺の門前に菊図坊祖英塚(きくとぼうそえい)がある。 祖英は、江戸時代の中頃、深谷宿の人達に俳句を教えた。

本住町の境という人が伊香保で菊図坊祖英と親しくなって別れた。 祖英は諸国行脚の途中、境家を訪ねたがみすぼらしい服装をしていたため家人から相手にされなかった。 祖英は「苦しくとも味をうてみよフキノトウ」と俳句を残して去った。 主人が帰宅し俳句をみて、祖英だと気付く。

祖英は脇本陣杉田氏宅に、4~5年滞在し、深谷宿近隣の俳人を指導した。

ここからが伝説、祖英がこれから出掛けると言うので、周りの人が餞別を包んだ、そのお金でお菓子を買って近所の子供に配った、その後北の方、利根川に行って、たもとに石を入れ水の中に入って亡くなった、と云う伝説がある。

辞世の句は「死ぬ事を知って死ぬ日やとしのくれ」利根川に入ったかどうかわ判らないが、祖英はその辞世の句を残して深谷で亡くなった。 享年54歳。- 5.旧深谷宿常夜灯(東)

- 6.お助け普請

1929年ニューヨークの株の暴落で世界中で大恐慌になった。 深谷ではまゆや織物などの産業が多かったので、失業者が多くなった。

1929年ニューヨークの株の暴落で世界中で大恐慌になった。 深谷ではまゆや織物などの産業が多かったので、失業者が多くなった。

当時町長だった大谷藤豊(ふじとよ)氏が幅広い分野に素早くお金を届ける事ができる建築がいいだろうと造られた家で、お助け普請といわれ、100人の職人が2年間費やして造った。

玄関はタイル貼り、正面に和風のステンドグラス、黒柿の障子は障子紙を中央に貼って両側から桟(さん)で挟んだ凝った作り。

国の有形文化財- 7.行人橋

行人橋の碑は明治31年に北爪義勝(きたずめよしかつ)が書いた。 江戸時代、唐沢川がたびたび氾濫して橋が流された、行人というお坊さんが托鉢をしてこの橋を作ったと書かれている。

行人橋の碑は明治31年に北爪義勝(きたずめよしかつ)が書いた。 江戸時代、唐沢川がたびたび氾濫して橋が流された、行人というお坊さんが托鉢をしてこの橋を作ったと書かれている。

歴史にちなんだ橋がある、日英橋は明治35年日英同盟が結ばれ事を記念して作られた。 金燈籠橋は秋元越中守長朝(ながとも)が金燈籠山で日光東照宮の長楽寺に奉納する金燈籠を造った。 平忠渡(たいらのただのり)ゆかりの清心寺の近くに忠渡橋がある。

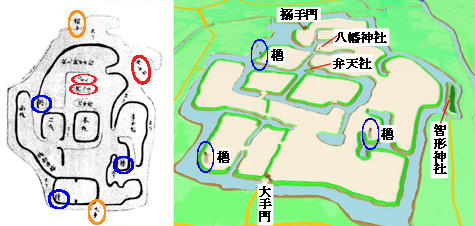

深谷は橋が多い、上唐沢川に18、30年前の統計では深谷に3,000の橋がある。深谷城は水で守った城。- 8.岡部陣屋地方通用門

岡部藩の陣屋は普済寺にあった、陣屋には2つの屋敷があり一つは地方の行政を行う地方(じかた)屋敷でその屋敷の門が移築されている。

岡部藩の陣屋は普済寺にあった、陣屋には2つの屋敷があり一つは地方の行政を行う地方(じかた)屋敷でその屋敷の門が移築されている。

岡部藩から血洗島村に1500両の献金の割当があり、岡部の陣屋に呼び出された、渋沢栄一の父市郎右衛門(いちろうえもん)の代理で17歳の栄一がこの門をくぐった。 栄一はなかなか返事をしないで家に帰った、父は泣く子と地頭には勝てないと割当分の500両出した。 その時から栄一は官尊民卑の風潮を直さなければならないと言う思想が頭の中にこびりついた。

江戸時代には岡部藩・川越藩・岩槻藩・忍藩と埼玉県には4つの大名があった、初代から幕末まで300年間大名が代らないのは岡部藩だけだった。 岡部が2万250石なのではなく、岡部の普済寺が5000(4377)石、半原(はんばら・愛知県の新城市)と大阪などに領地が有った、明治維新になって藩主安部氏は半原に陣屋を移した。

初期の高麗門は城の門でもっとぺちゃんこだった、それでは敵が見えないので屋根を上へ上げている、この門は初期から2番目の造り。 高麗門は、朝鮮から渡って来たのではなく、秀吉が朝鮮を攻めて帰ってきた後に、この様な門が発達したので高麗門と言う名前が付いた。- 9.三高院

三高院は松平康直が創建した。

三高院は松平康直が創建した。

上杉氏が滅び徳川家康の時代になった時、江戸時代の深谷城の初めての殿様が松平源七郎康直(げんしちろうやすなお)。 愛知県豊橋の近くの音羽町の出身。徳川家康の親戚で十八松平の一つ。 康直は家康の妹(矢田姫)の子供。

康直は天正16年20才のときに元服し家康の康をもらっている、康直は深谷へ来て3年後25歳で亡くなってしまった。長沢松平家が絶えてしまうので家康は七男の松千代を養子に出した。ところが松千代が6歳で亡くなってしまった。 今度は六男の辰千代(たつちよ)を養子に出した、後の松平忠輝(ただてる)で高田六十万石の大名になる。

すぐ隣に東方城があるが、家康の妹の夫、松平丹波守康長を城主にしている。 家康が深谷を重要視していた事がうかがえる。

松平康直の娘が有馬21万石へ嫁ついでいる、三高院のご本尊阿弥陀如来はこの娘が寄進した。- 10.明治天皇御休憩所記念碑

- 11.塚本商店

- 12.藤橋酒造

- 13.柳瀬商店

- 14.深谷本陣跡

- 15.福島屋商店

- 16.旧田中藤左衛門商店(七ツ梅酒造)

- 17.町家建築

天保14年(1843年)の深谷宿家並み絵図に蒔屋・質屋、坂本屋幸吉と書かれている。 古い町屋建築で殆ど手を加えてなく昔のまま残っている。

天保14年(1843年)の深谷宿家並み絵図に蒔屋・質屋、坂本屋幸吉と書かれている。 古い町屋建築で殆ど手を加えてなく昔のまま残っている。

元治元年(1864年)5月、川俣茂七郎(かわまたしげしちろう・もしちろう)と大幡外記(おおはたげき)という名前が書かれた古文書が残っている。 彼らは水戸の天狗党で中瀬河岸場の旅籠播磨屋に逗留して近辺のお金持ちに金を借りている。 元治元年は幕府が滅びる3年前、その浪人たちが坂本質屋に来て100両出させた、その時の借金の証文。 尊王攘夷が実現したら必ず返すと書かれているが、天狗党は敦賀で殺された。

川俣茂七郎は中瀬に塾を開いていた桃井可堂の弟子。- 18.滝澤酒造

- 19.呑龍院

- 20.旧深谷宿常夜灯(西)

- 21.唐沢川

上唐沢川は呑龍院の近くを流れていて菱川(びしがわ)に合流していた。

上唐沢川は呑龍院の近くを流れていて菱川(びしがわ)に合流していた。

昔は雨が降ると上唐沢川の上流の櫛引から一気に水が流れて来て深谷の町は水浸しになった。 昭和七年、上唐沢川を堰き止め下唐沢川へつなげる水路を造った、更に下唐沢川を直接小山川へつなげた。 もう一方の菱川は福川へ流した、2つの川は交わらず立体交差している。

関連項目;櫛挽台地の雨水と荒川放水路(10.針ヶ谷・櫛挽・本郷の史跡めぐり)- 22.生沢クノの墓

生沢クノは正覚寺の近くで元治元年(1864年)生まれた。

生沢クノは正覚寺の近くで元治元年(1864年)生まれた。

父は蘭方医で4人兄弟の3番目。 当時は女性が医学を勉強する事は大変な事だった。 私立東亜学校へ行ったが女性は入学できない、そこで生沢クノは断髪をして男の服装をして勉強した。 ようやく卒業したが女性は医者の試験の受験資格が無いと却下され、生沢クノは吉田県令(県知事)に請願書を送った結果、明治17年に女性の受験が認められた。 その時に受験を申請したのが荻野吟子・生沢クノの二人、ところが生沢クノは病気になり受験できなかった、翌年受験し日本第2号の女医となった。

川越・深谷・川本・寄居で開業し、地方医療に尽くし、貧しい人からはお金を取らなかったと云われている。 生沢クノの看板には医士生沢クノと書いてある医士というのは医の侍、父が医者という者は名誉ではなく、本当に困っている人を助けるのが医者の道だと言っていたのを守っていた。

足利の岩根病院で過ごした後、深谷に戻り80歳で亡くなった。 遺言により父の墓の傍らに葬られた。- 23.西運寺

このお寺は大沼にあったが八代上杉憲盛の頃ここに移した。

このお寺は大沼にあったが八代上杉憲盛の頃ここに移した。

深谷上杉家の重臣、杉田因幡(すぎたいなば)は天正十八年(1590)秀吉の関東攻略で前田利家らの深谷城攻めに際し、秋元長朝(ながとも)と深谷の城下を戦禍から守るため城を明け渡した。

開城後、秋元長朝は秀吉に従って忍城攻めで手柄を立て、秋元氏は館林6万石の大名で幕末を迎えた。

杉田因幡は秋元長朝とは対照的、深谷の町に土着して町の年寄りになり、家康から永代名主を与えられた。 その杉田因幡のお墓が最近見つかり、市の文化財になっている。- 24-1.高台院

深谷城の城内に造られたお寺。 七代上杉憲賢(のりかた)の奥さんの高泰(たかやす)姫が憲賢の菩提を弔うため再興開基した。

深谷城の城内に造られたお寺。 七代上杉憲賢(のりかた)の奥さんの高泰(たかやす)姫が憲賢の菩提を弔うため再興開基した。

七代憲賢は230年続いた深谷上杉氏がいよいよ没落のときの殿様、上杉氏が関東管領として関東一円を支配していたが、小田原の北条氏が勢いを増し、管領上杉氏は平井城(現藤岡)から越後へ抜けて、長尾影虎(後の上杉謙信)に助けを求めた。 そんな時代だった。

本堂左奥に高泰姫の宝篋印塔がある、その右側が憲賢の宝篋印塔、このお寺を再興したのが高泰姫なので真ん中で大きい。 憲賢は熊谷の東竹院を開いた。

葛飾北斎の弟子・北亭為直が住職の弟だったのでその人のお墓がある。- 24-2.永明稲荷

永明稲荷は深谷城を守る一仏三社の一つ。 瑠璃光寺と永明稲荷、末広稲荷、智形神社が一仏三社。

永明稲荷は深谷城を守る一仏三社の一つ。 瑠璃光寺と永明稲荷、末広稲荷、智形神社が一仏三社。

神社の脇にある土手は深谷城の土塁跡。

明治五年富岡に製糸場を造る際、渋沢栄一の命令で尾高惇忠(藍香)が工事の責任者になったが、当時レンガの作り方がわからなかったので明戸の韮塚直次郎に頼んだ。 韮塚直次郎は深谷の瓦職人を集めて、富岡の笹森稲荷の近くで日本で初めてレンガを作った。

韮塚直次郎は大きな絵馬を永明稲荷と笹森稲荷に奉納した。- 25.富岡製糸場大絵馬

この大絵馬は永明稲荷神社で発見された。 神社の階段の所に穴だらけのビニールに包まれて中の絵も良く判らなかった、長老にきいても知る人は居なかった。

この大絵馬は永明稲荷神社で発見された。 神社の階段の所に穴だらけのビニールに包まれて中の絵も良く判らなかった、長老にきいても知る人は居なかった。

子供達にきかれた時にどういう絵馬か判らないのでは困るので地区の人たちが調べた。

絵馬の右上に上野国甘楽郡(こうずけのくにかんらごおり)富岡製糸場之図、明治13年7月吉日とある。 左下に武蔵野国幡羅郡(むさしのくにはたらごおり)明戸村、韮塚直次郎と奉納者の名前がある。右下に小璧真写(しょうへきしんしゃ)とある、画家逸見小壁は埼玉県美里町の人。

渋沢栄一に命じられて富岡製糸場を建設した尾高惇忠の幼馴染みが韮塚直次郎だった、また小高惇忠は渋沢栄一の恩師。

当時はレンガの作り方が良くわからなかったので、小高惇忠は明戸村の韮塚直次郎に頼んだ、韮塚直次郎は深谷の瓦職人を集めレンガ作りに取り組んだ、甘楽町の笹森稲荷の近くでいい粘土が見つかり、そこに窯を作って日本で初めてレンガを作った。 明治8年にこれと同じ様な絵馬を笹森稲荷に奉納したが、永明稲荷に奉納した経緯は不明。