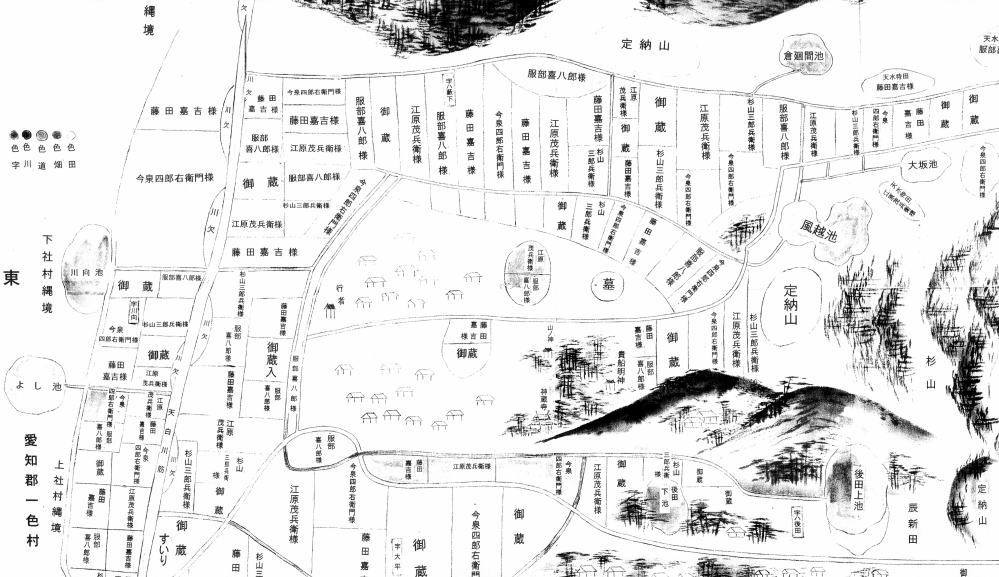

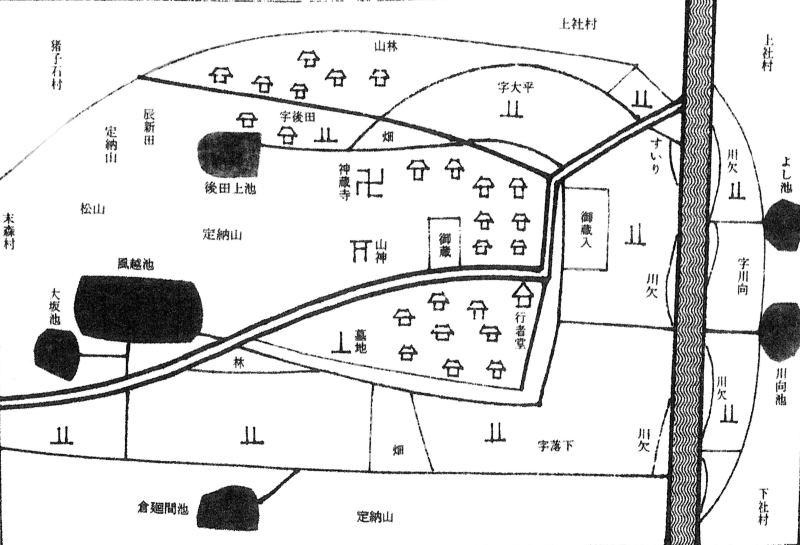

貴船神社 開墾記念碑 神蔵寺 一色城  一色村絵図 上の村絵図(南向き)は、江戸後期のものだが年号は記載されていない。 この頃の一色村は、藤田嘉吉・杉山三郎兵衛・江原茂兵衛・今泉四郎右衛門・服部喜八郎の5人の給知(給地)武士によって支配されていた。 給知(給地)とは、その土地の「年貢を徴収する権利を持っていること」、すなわち「その土地の支配権」である。そんな給知(給地)武士たちが力を持たないように、あえて土地を細分化している。 「御蔵」は、尾張藩が年貢を徴収・支配している土地を示す。 「後田上池(後は北、前は南の意)」は現在の千種高校南付近であるので多少の違和感があるが、村絵図に「距離や方角の正確さ」を求めるべきではない。 この村絵図では、村境を「縄境」と表現している。「天白川筋」は、植田川。 「定納山」は、立ち入りが厳しく制限された「御留山」とは違い、一定の山税(上納米)を納める必要はあったものの、燃料・肥料・飼料などの採取地として村人に立ち入りが許された村の共有林のこと。緑区には、今も「定納山」という地名が残っている。 下の村絵図は、小林元先生が定規を使って北向きに作図したもので、『猪高村物語』に、「幕末の一色村の様子」とある。  主な字名 向田(むこうだ)・・・植田川の向こう側の田。 中根通(なかねとおり)・・・道が尾根の中腹を通っているから。 打越(うちこし)・・・峠を越すという意。 後田(うしろだ)・・・西一社の集落の北側に位置するから。 沿革 一色村の村名の由来について『猪高村誌』は、 「天正十二年(1584)、長久手合戦により城も寺も兵火に罹(かか)った。遺物として城石の焼けたのが残り、種子島鉄砲の土丸(銃丸であるのか、古墳時代のものであるのか、現物が紛失していて判別できない)も出土した。廃城と共に河向田の薬師堂付近の人家は、次第に高所に移住して前屋敷・南屋敷・山屋敷と屋敷をかまえた。この頃、勝重に因(ちな)みて一色村の村名が出来たものらしい」とし、 「村旗が輪に一文字の一色氏(一色城主・柴田勝重の主人)の紋章である」ことをその根拠としているが、一色氏の紋章は「木瓜に一文字」または「二つ引両」であるので、同一とは言い難い。 『猪高村物語』は、「勝重が一色氏の家臣であったのかどうかも、確実でない。一色は、一色田(いっしきでん)のことで、公事(くじ/年貢・所当・官物と呼ばれた租税を除いた全ての雑税)を免除され、年貢だけ出す田地。昔このあたりに一色田があって、それが村名になったとも考えられる」としている。 給地5人衆(藩士) 『尾張徇行記』(樋口好古著/1822年完成)より 今泉四郎右衛門 51石 5升4合 藤田彦右衛門 55石9斗2升5合 服部次兵衛 47石6斗6升4合 杉山三左衛門 51石 5升4合 江原富三郎 63石8斗1升7合 お蔵入り 20石6斗5升6合 明治11年 一色村と下社村が合併して「一社(いちやしろ)村」となった。 トップページにもどる |