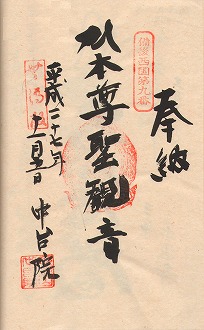

備後西国 第9番 歓喜山 中台院

広島県三原市本町2丁目15

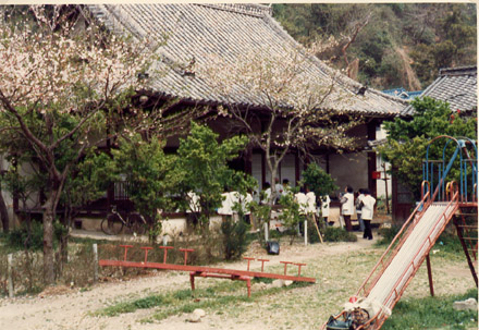

今は無き本堂(昭和53年4月頃の本堂)

天慶年間(938~941)朱雀天皇より、反乱を起こした藤原純友を討ての勅命を受けた藤原倫実は戦いに臨むに当たり一 寸二分(3.6㎝)の薬師如来を髷(まげ)の中に入れて出陣し、戦勝のあかつきには一丈六尺(4.8m)の薬師如来を本尊とし寺を建立しますと誓い、凱旋後、朱雀帝より賜った沼田七郷の「奈子羽」の郷に一寺を建立し、丈六の薬師如来の頭の中には髷に入れて戦った薬師如来を納めて本尊としたのでした。この寺が楽音寺で、中台院は楽音寺の境内の一院だったのです。

沼田庄は小早川氏の時代となり天正年間(1573~)楽音寺も小早川氏の祈願所になっています。楽音寺が現在の地に移ったのはいつのことか不明ですが、そのときは、どうした理由でか楽音寺の寺名でなく、境内の一院だった中台院としてでした。

今は寺は無く駐車場になっていて、一角には朽ち果てた金毘羅神社だけが建って居ます。

納経は尾道千光寺ロープウェイ乗り場近くの「善勝寺」(尾道市長江1丁目16-25)で頂けます

アクセス

8番札所正法寺前、三原城址からの西に延びる2車線の道路に戻り、駅の方へ30m程引き返すと左手に幅3mほどの小道が斜めに伸びています。旧家が建ち並ぶこの小道 を160mほど東へ進むと左手に10番札所「成就寺」への入口が有ります。札順にお参りするのでさらに70mほどで小川に架かる橋に出ます、右手にマンション?大きな建物が有り、小川に沿って北へ道なりに250m程進むと高いブロック塀に囲まれた一角に出ます。大きな石柱のそばブロック塀 に「老人大学駐車場」の看板があった。ここだろう目指す「中台院」は、だがお寺らしき建物は何もなく広い駐車場と屋根が崩れかけた神社の建物が有るだけでした。地図を見ると「金比羅神社」となっていました。

納経を頂ける「善勝寺」へは千光寺公園へのロープウエイ乗場の北方向、「古寺めぐり」の案内板に従って進むとよい。