マスターの生徒たち - The First Dacade(2005~2014)

- 記事一覧

- H.26 坂戸高校

- H.26 松山女子高校(特進)

- H.25 大妻嵐山高校(理数アドバンス)

- H.23 坂戸西高校

- H.21 武蔵越生高校(進学選抜)

- H.21 星野高校(文理特進)

- H.19 坂戸高校

- H.19 東京農業大学第三高校

- H.18 **高校

- H.26 松山女子高校(特進)

H.26 坂戸高校 進学 ♀

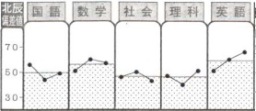

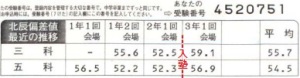

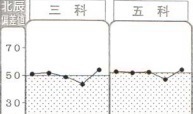

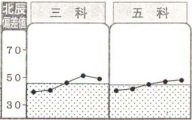

北辰偏差値:55.2⇒59.4(最高値62.8)(3科)

56.2⇒55.6(最高値62.1)(5科)

Hさんに入試に対する不安を言われたとき、「私は今何を考えていると思う?それはね、高校に行ったときHさんを他の人よりどれだけ優位に立たせてあげられるかということ。余裕で受かるから大丈夫。」と私は言った。確かに私は大丈夫と言った。頭から布団をかぶってもその言葉がモンスターとなって襲ってくる。予想問題で70~80点取れていた子の口から自己採点で30~40点しか取れていないかもしれないと言われたとき、励ましの言葉も見つからなかった。塾でも再採点を行ったが、あとは彼女のマイナス思考が私に仕掛けたトラップであることを祈った。

寝られなければ走る。それは昔から変わらない。朝まだき、ペットを散歩させる老人には、私は健康的な男に見えるだろう。が、違う。目的は健康などではない。ただ苦しさを紛らわせるためだけだ。Hさんはがんばった。40日以上ある夏期講習も、三が日さえ休みのない冬期講習も、交通機関が麻痺するほどの大雪の日も、毎日。考えようとしなくても、そんなことが頭の中に渦巻いていた。私の鬱屈した心情とは裏腹に、凛として清清しい朝だった。神社の境内には数え切れない絵馬がかけてあった。かつて、私は、修学旅行で「全員が受かる訳じゃないのに神頼みしたって何の意味もない、受かるか受からないかは自分が一番知っている」と、一人だけ絵馬を書かなかったことがある。塾を始めてからも神頼みはしたことがなかった。抵抗はあったが、今年は菅原道真公に土下座をしてきた。やっぱり少し力を貸してくださいと。

受験前、生徒にこんな話をした。「私は生徒が受かっても大して感動しないんです。これだけじっくり見させてもらうと、受かるか受からないか他の人よりもよくわかるんです。宝くじって当たるか当たらないかわからないから当たるとうれしいでしょ。よく、合格者掲示板のところで塾の先生がよくがんばったなって一緒になって喜んでいるけど、私は受かってもあんまり喜んであげられないんです。ただ、木の陰からこっそり見て小さくガッツポーズはしてますけど。」と。そう言ったにもかかわらず、今年は、Hさんの仕掛けたトラップのおかげでだいぶ感動してしまった。本当ならこういう感動を私は味わうべきではない。

H25. 中3(4月)入塾

H.26 松山女子高校(特進)進学 ♀

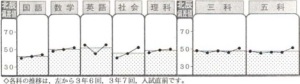

北辰偏差値:54.8⇒52.4(最高値57.7)(3科)

56.7⇒52.1(最高値58.2)(5科)

受験の天王山と言われる夏期講習、県内屈指のスイマーであるAさんは、合宿などもありハーフコースしか取れなかった。夏休み明けの北辰テストでは、私は下がると思っていたし、Aさんも下がると思っていた。案の定成績は下がった。11月の保護者会ではAさんのお母様は北辰の成績が上がらない不安を口にされた。私は「それはやる気がないからです。」と、失礼千万な言葉を返した。失礼と言うのも、夏休みが明けAさんは隣町からほぼ毎日通っていたからだ。支える親御さんのご尽力も相当なものだ。

ある程度通った生徒ならわかるが、私の指導は厳しくない。一定以上のレベルに対する私の言う「やる気」とは文字通りの「気持ち」ではない。よく一流スポーツ選手の条件としてケガをしないことが挙げられるが、ケガをしないためにはウォーミングアップなどの事前準備を用意周到に行う必要がある。すなわち、実戦だけでなくあらゆる面で気を配り、手抜かりなく行わなければならない。私は、この「用意周到さ」を「やる気」ととらえている。Aさんは、問題や自分の解答を確認せず、くだらない間違いを指摘されることがたびたびあった。私はAさんに「こんな間違いを繰り返すなら勝手にしてください」くらいのことを言った。Aさんは12月の北辰で偏差値を10上げた。

入試は多かれ少なかれ不安なものだ。楽観的な性格だと思っていたAさんから、もし判定が下がってしまったら怖いから入試直前の北辰は受けたくないと言われたとき、そのことを再認識した。私は正直、模試の結果などどうでもよかった。そう思えるほど日々の学習は充実いていた。ただ、入試までの一連の流れとして受けてくれたほうが、私はリズムをつかみやすかった。そして、私にゆだねて受けてくれたAさんに感謝している。

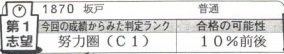

『努力圏、合格の可能性30%』最後の北辰はAさんの危ぶんでいた結果となってしまった。私は結果を渡されたとき、何もコメントはしなかった。春休み、私はAさんに聞いた。「あのとき、先生はどう思ってると思った?」Aさんは答えた。「大丈夫だと思ってると思った。」よくわかってらっしゃる。努力圏、合格の可能性30%の生徒が特進クラスに合格したのだから他の受験生はたまったものではない。

H25. 中2(3月)入塾

H.25 大妻嵐山高校(理数アドバンス) 進学 ♀

北辰偏差値:50.7⇒58.0(3科)

46.7⇒54.5(5科)

52⇒66(英語)

ある日の夕方、お母様が買い物袋を提げたまま訪ねてくださった。話を伺うと、某塾に通っているとのこと。私は営業トークが非常に不得手だ(する気もないが)。だから、他の塾を経験している方への説明はすごく気が楽である。体験で比べてもらうだけなので。

返事は明るく、反応の良いYさん。ノートは丁寧で、きちんと集中している。それなのに、計算ミスが絶えない。それがYさんの最大の欠点だった。私が計算ミスの類をどうやって直すかは、話せば長くなるのでここでは割愛するが、夏期講習前の面談でお母様からケアレスミスについての不安を聞いたとき、理由を説明した上ではっきりこう伝えた。「今は直りません。でも、秋、遅くても12月にはぴたりと直るので大丈夫です」と。

志望校選びでは、親御さんはできれば公立と言うものの、本人は「公立で行きたい高校が見つからない」と悩んでいた。そんなこんなで私立の受験校も迷い、最初は別の私立の過去問をやっていた。しかし、年の暮れが迫ったころ、突然大妻嵐山一本で行くと告げられた。そのとき本人には言わなかったが、私の中では当然のようにアドバンスクラスを想定していた。その後は、それまで続けていた私立の過去問と大妻の過去問を並行し、とにかく制限時間内で満点を取ることを意識して進めていった。以前は皮肉を込めて「Yさんクオリティー」と呼んでいた計算ミスも、冬期講習のころには人が変わったようになくなり、いよいよ入試を迎えるにあたって、本人に直接アドバンスの太鼓判を押した。

後日、明るい笑顔で持ってきた合格証を見て私は驚いた。理数???そういえば、私はアドバンスとは言ったが、文系理系についての意見は言っておらず、というより、これまでの英語の伸びを見て勝手に文系だと思い込んでいた。本人曰く、「理系のほうが将来の選択肢が広がるから」と。入試直前にそこまで達観していたことに心底感心した。

H23. 中3(4月)入塾

H.23 坂戸西高校 進学 ♂

北辰偏差値:49.8⇒51.2(3科)

49.3⇒51.3(5科)

良く言えばクール、別の見方をすれば無口なM君。お母様によると、学校で体調が悪くなっても先生に言わず我慢してしまうらしい。小さい塾にもかかわらず、M君から「わかりません」と大っぴらに言われたことは、2年間でほとんどなかったと記憶している。

物静かなM君の様子から、解答だけでなく視線やペンの走る速度など、さまざまな情報をキャッチするために、私は常にアンテナを張って観察する必要があった。幸い、この手の仕事は得意だ。「この程度のヒントを出せばできるだろう」とか、「次はあそこでペンが止まるな」と予測しながら授業を進める。M君に限らず、「わかりません」と言い出すのが苦手な生徒は多い。そういう子に「どこがわからないの?ここ?」と問い詰めるのではなく、その子を徹底的に理解することが何よりも大切だ。加えて、生徒が「この人は自分のことをちゃんと見てくれている」と思えなければ意味がない。

生徒に力がついてきたと私が感じ始めるのと、それが成績に反映されるのには時差がある。12月の模試での合格可能性は20%。そのとき私がM君に言ったのは「受かる、しかも余裕で」。案の定、1月の模試では70%まで上がった。しかし、学校の三者面談では、第一志望どころか、1ランク下げても厳しいと言われた。M君は願書提出の前日になっても決められず、不安そうな顔をしていたが、「迷っています」とすら言えなかった。私は生徒に受験校を指示することはしないが、受かるかどうかははっきり伝える。そのときM君には、「1ランク下げれば確実に受かる。でも、下げなくても受かる。だから自分の行きたい方を選びさない」と言った。最終的に、彼は第一志望に願書を出した。

安易に危険な賭けをさせたわけではない。M君の家は母子家庭で、「絶対公立」と決めていた。母と祖父が毎日送り迎えをして、隣町から通わせてくれていた。もし失敗すれば、一家の人生に大きな影響を与えるかもしれない。倍率は決して低くなかったが、M君は冷静沈着で、模試の成績のブレも少ない。本番でも実力を発揮できると判断し、GOサインを出した。

彼は本番で力を発揮し、第一志望に合格した。その後、お母様から聞いた話では、高校ではギターに夢中になっているらしい。高校受験が、自分の可能性を広げ、さまざまなことに挑戦する自信につながっていたら嬉しい。

H21. 中2(4月)入塾

H.21 星野高校(文理特進) 進学 ♀

北辰偏差値:52.5⇒60.6(3科)

52.3⇒57.4(最高値58.1)(5科)

50⇒65(英語)

訪問者に驚いたのは、そこに立っていたのが1年前に体験を受けたあの子と母親だったからだ。塾に通うことは決めていたが、練習が厳しいソフトテニス部に所属しているとのこと。学校の成績は良く、通知表の特別活動の記録にはテニス、ピアノ、硬筆展、書き初め展、美術展とタイトルがずらりと並んでいた。まさに文武両道という印象だ。目標とする高校はテニスの強豪・星野高校。文武両道のRさんにぴったりの学校だった。

星野高校一本に絞ったRさんは、比較的早い段階から過去問に取り組み始めた。しかし、いくら学校の成績が良くても、量と質の両方から攻めてくる星野高校の問題は別格だった。さらに、塾に通いながら夜間のテニス練習にも参加していた。Rさんは週2コースだったので、普段ほとんど宿題を出さない私も、このときばかりは結構出したと思う。

それから数年後、日本女子大学に進学したという知らせをもらった。星野高校女子部(文理特進)から女子大学へと進んだRさんは、かつて抱いた印象そのままだった。

H20. 中2(3月)入塾

H.21 武蔵越生高校(進学選抜) 進学 ♀

北辰偏差値:43.6⇒54.2(3科)

47.2⇒54.3(5科)

42⇒53(数学)

36⇒49(英語)

私立高校の個人面談が活発になる中3の2学期、Mさんは、大きな塾から、町最小とも言えるこの塾へ移ってきた。転塾の経緯は聞かなかったが、議論を重ねたのだろう。そして、たった数回の体験で移ることを決め、見せてくれたのは、第1志望「要検討」、合格の可能性「10%未満」と書かれた模試の成績表だった。

Mさんはとても明るい性格で、イレギュラーな時期の入塾にもかかわらず、すぐに馴染んだ。Rさんとはテニスつながりで顔見知りだったことも大きかったのだと思う。ところで、この塾にはMさんのように、他塾から移ってくる生徒や、イレギュラーな時期に入塾する生徒が、他の塾に比べて多いと感じる。正直、「もっと早く知ってもらえていたら、もっと可能性が広がったのに……」と思うことも多く、「駆け込み寺」として見られるのを素直に喜べない部分もある。もちろん、個人塾に入るには、ある程度の好奇心や勇気が必要なのかもしれない。しかし、子どもの人生を考えたら、そんなためらいは百害あって一利なしだ。

Mさんの希望は明確だった。11月の個人面談で、いわゆる「○約」を取ること。つまり、次の模試で一発逆転の成績を上げることだった。まず、偏差値36の英語を体系的に学び直す。時間が1カ月しかなくても、ここは譲れない。数学は、解くべき問題と捨てる問題の区別を徹底的に叩き込む。そして迎えた勝負の第6回模試。見事、過去最高の成績を叩き出した。第7回、第8回の模試は本人の意向で受けなかったが、Rさんとともに卒業まで塾に通い、最後まで一緒に学び、巣立っていった。

H20. 中3(10月)入塾

H.19 坂戸高校 進学 ♀

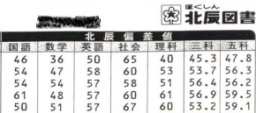

北辰偏差値:56.7⇒61.7(3科)

53.0⇒62.2(5科)

50⇒59(数学)

51⇒59(社会)

43⇒62(理科)

4月1日、年度のスタートの日に入塾したのがEさんだった。入塾時から「共学の進学校に行きたい」という思いは一貫していた。しかし、合格の可能性はわずか10%。1年足らずで合格圏内に持っていかなければならなかった。

苦手科目は数学、社会、理科。5科目受験の県立高校を目指す中で、半分以上が苦手科目という状況だった。急ぐ必要があるのは明らかだったが、Eさんは運動部の中でも特に練習の厳しいソフトテニス部に所属していた。3年1学期の通知表の担任のコメントには「いよいよ夏休みですね。定期テストの結果を反省し、苦手教科の克服に努めましょう」とあり、本格的な受験モードに入ったのは夏休みの夏期講習からだった。実際、Eさんの成績は夏から秋にかけて大きくは変わらず、最も良かった時でも合格の可能性は30%だった。

それでもEさんは明るく前向きで、現実を悲観することなく努力を続けていた。12月の模試では合格可能性20%(努力圏)。それでも志望校を変えようとはしなかった。私立高校の甘い言葉に揺らぐ生徒も少なくない中、Eさんにはそんな迷いはなかった。その意志の強さを見て、私も「それでいい」と思っていた。

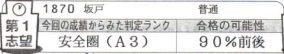

冬期講習では朝10時から集中して取り組んだ。そして、講習明けの最後の模試で合格可能性90%(安全圏)を叩き出した。もう、私が何か言う必要はなかった。Eさんのポジティブな思考が、最高の形で裏付けられたのだから。どんなときでも笑顔を絶やさないEさん。お母様と一緒に合格を報告しに来てくれたときも、満面の笑みだった。

3年1回

3年8回

H18. 中3(4月)入塾

H.19 東京農業大学第三高校 進学 ♂

北辰偏差値:45.3⇒63.4(3科)

47.8⇒64.1(5科)

入塾にあたって、まずお母様から見せていただいたのが、1年3学期の北辰テストの結果だった。嫌でも目が行くのは数学の成績。当時40点満点のテストで7点。他の教科は最低でも2桁あるのに、数学だけが寂しく佇んでいた。偏差値は36。1年生で北辰テストを受ける家庭は、高校受験に向けて積極的なことが多い。不安を感じつつも、どこか期待を抱いているものだ。そんな中で目にしたこの結果に、Y君の母親は焦っていたに違いない。

Y君自身は塾を気に入ったようだったし、数学を伸ばすのは私の得意分野だ(とはいえ、この年が開塾初年度だったが)。そこで、快く受け入れることにした。このとき、Y君が熊谷高校を受験することになるとは、誰が想像できただろうか。

指導を始めて数ヶ月、私はY君の独特なキャラクターに手を焼いていた。じっと座っていられない、授業と関係ない質問をする、独り言が多い、スーパーのレジ袋をかぶって授業を受ける……。だが、無理に矯正せず、しばらくは彼の世界に招き入れてもらえる関係になるまで我慢した。そして、Y君が落ち着いて勉強できるよう、姿勢が安定しない彼のためにちゃぶ台を買い、学習のハードルを下げた。まずは成績を上げることより、自然体で勉強できる環境を整えることを優先した。その結果、Y君は独特なこだわりを持ちつつも、机に向かう時間が増えていった。それでも、母親の「家ではゲームばかりしている」という不安は尽きなかった。

2年の秋からは国語も必修にした。すると、ほかの科目の成績も伸び始めた。そして3年生になり、夏の高校見学では進学校を意識するようになった。3年11月の第6回北辰テストから第一志望を熊谷高校に固定。最終の第8回テストでは、偏差値63.4(3科)、64.1(5科)を記録した。入塾時の偏差値は45.3(3科)、47.8(5科)だったので、本当によく頑張ったと思う。

そして迎えた受験本番。Y君は第一志望の熊谷高校を受けた。だが、結果は……残念ながら不合格だった。ちょっと変わり者のY君の内申点は2年で28、3年で32。熊谷高校を受ける生徒と比べると、かなり厳しい数字だった。もちろん、内申があっても安全圏の成績ではなかったが、合格するにはあと一歩足りなかった。

結果として、Y君は農大第三に進学した。彼は個性を活かし、新たなステージで異才を発揮していることだろう。

H.17 中2(5月)入塾

H.18 山村国際高校 進学 ♀

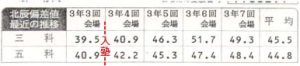

北辰偏差値:39.5⇒49.3(最高値51.7)(3科)

40.9⇒48.4(5科)

何も語らずとも、一目見て物静かで内気な性格だとわかるAさんだった。お母様からは、学校に通えていないことを告げられた。そのとき私が考えたのは、Aさんを引き受けるかどうかではなく、「すべてか……(学校の授業で教える内容を全部やらなければならないのか)」ということだった。お母様が、塾に通えるかどうかを心配しているのは当然のこと。そこで、まずは夏期講習を受けてもらうことになった。

学習カルテを読み返すと、8月12日の記録には「方程式の続きを行い、その後、比例・反比例に入る。座標の読み方など、本当に1からやらなければならないようだ」と書いてある。そして、夏期講習が終盤に差し掛かった8月24日、正式に入塾を決め、この塾で最後まで頑張ることになった。

11月のカルテにはこう記されている。「夏期は基礎の繰り返しに力を注ぎましたが、ここ2カ月は通常のカリキュラムの1年分くらいの量をこなしてきました。初めは慣れない環境に疲れていないか、短期間に多くのことを詰め込んで混乱しないか、とても心配でした。しかし、そんな不安とは裏腹に、塾に来る時間がだんだん増えてきたことがとても嬉しいです。Aさんは1つ1つのポイントをよく吸収しています。これからは入試問題に取り組み、今まで学んだことを活かして問題を解く経験を積んでいきましょう」と。

Aさんは、話を聞くことやノートを取ることなど、学ぶ上で基本となることをしっかりとできる生徒だった。だから、思考をうまく導いてやれば、あとは自ずとその才能を伸ばせる。そうして努力を重ねた結果、第一志望に合格した。しかし、私が導いたのはAさんの才能のほんの一部にすぎない。その後の人生で、彼女がさらに大きく成長し、才能を開花させていくことは間違いない。

H17. 中3(8月)入塾