マスターの生徒たち - The Second Dacade(2015~2024)

- 記事一覧

- R.6 川越南高校

- R.6 川越南高校

- R.6 川越高校

- R.6 入試を終えて

- R.5 熊谷高校

- R.5 川越女子高校

- R.5 熊谷高校

- R.5 入試を終えて

- R.4 熊谷高校

- R.4 松山高校

- R.4 川越南高校

- R.4 入試を終えて

- R.3 熊谷高校

- R.3 大宮高校

- R.3 川越女子高校

- R.3 坂戸高校

- R.3 入試を終えて

- R.2 熊谷高校

- R.2 川越女子高校

- R.2 坂戸高校

- R.2 松山高校(特進)

- R.2 熊谷高校

- R.2 入試を終えて

- H.31 川越高校

- H.31 熊谷高校

- H.31 川越東高校

- H.31 入試を終えて

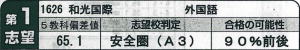

- H.30 和光国際高校(外国語科)

- H.30 小川高校

- H.30 坂戸西高校

- H.30 入試を終えて

- H.29 松山女子高校

- H.29 坂戸高校

- H.29 熊谷高校

- H.29 坂戸西高校

- H.29 入試を終えて

- H.28 坂戸高校

- H.28 滑川総合高校

- H.28 川越高校

- H.28 川越女子高校

- H.28 熊谷女子高校

- H.28 坂戸高校

- H.28 入試を終えて

- H.27 早稲田大学本庄高等学院

- H.27 熊谷女子高校

- H.27 川越高校

- H.27 坂戸高校

- H.27 大宮光陵高校

- H.27 入試を終えて

- マスターの生徒たち ~ the first decade ~

- R.6 川越南高校

R.6 川越南高校 進学 ♀

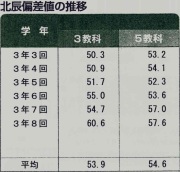

北辰偏差値:55.2⇒58.6(3科)

54.9⇒59.4(最高値60.2)(5科)

(小学生の時に一度講習を受けていただいたのだが、それから時は流れ)中2の9月になって再度塾に見えたときには席は一杯で、入塾は年明けの3月までお待ちいただくことになった。それまでは月3~4回スポット的に指導を行った。正直なところ、再度塾へお見えになるパターンは何か抜き差しならない状況にあるのかと、こちらは多少身構えてしまう。

だが、お母様がご相談の段階で1,2年生の成績を見せてくださったり、「坂戸に行けたら・・・いやいや全然そんな高望みできる状況にないことはわかっているんですが・・・」と、正直なお気持ちを話してくださったりしたので、入試から逆算したイメージは掴みやすかった。

そして、3月1日に正式に入塾となった。入試まであと357日。英語はbe動詞・一般動詞からだったが、無制限コースにしてくれたのが私にとって救いだった。ご家庭では、週2コースか無制限コースかの親子の攻防があったようだが、Hさんの塾での没入ぶりは、そんなやりとりがあったことを微塵も感じさせなかった。もうすでに4月の段階で、開室時間は目一杯塾で勉強する癖がついていた。

私は、どの段階でHさんが自分から基準を上げて来るかを待っていた。すると、はっきりとは覚えていないが、かなり早い段階で川越南の名前が挙がった。坂戸と川越南の間にはかなり大きな川が流れている(その川幅は年年拡大している)。意を決して飛び込んだはいいものの、やっぱり無理と怯んでしまう可能性もなくはない。小さな自信をできるだけ多く積み重ねたかった。だから迷っているならば受けるよう検定を勧めた。

Hさんのすばらしさを語る上で真っ先に浮かぶのが「例外を作らない」という言葉だ。3年10月の塾通信に私はこう書いた。

(1か月の勉強時間が)200時間を超えれば、当然、苦悶(くもん)の表情が見て取れるときもあります。ですが、その生徒は「今日は疲れているから・・・」「今日は雨だから・・・」という例外を作りません。こういう素養はテストで測ることはできません。同時にテストで取った100点と同じかそれ以上に将来役立ちます。きっと、自分の中で心のバランスを取りながら、自問自答しているのだと思います。あれだけ計算ミスが多く、とんちんかんな解答を書いていた生徒が、数検では1次・2次とも満点で合格するのは、少しずつそれができるようになっている証です。

今、Hさんの学習カルテを見返すと、目がチカチカするほど内容がぎっしり詰まっている。英検準2級も、それだけに注力することなく他の科目の勉強もきっちり行いながら合格することができた。模試の復習も、毎回何時間かけても全科目に私のOKサインがつくまで手抜かりなく行った。Hさんの手を抜かない性格は将来何の仕事をしたって自らを助くることになるはずだ。Hさんは、無制限という名に相応しい生徒だった。

R.6 川越南高校 進学 ♀

北辰偏差値:51.3⇒57.7(3科)

55.6⇒58.9(最高値59.1)(5科)

Rさんの塾初日は、中学の入学式2日前だった。小5の小数と6年生の漢字の復習をやった。例えば、筆算の位をそろえる所や小数点の打ち方、漢字の偏(へん)と旁(つくり)のバランスなどから、その子が今までどのように勉強してきて、これから中学の授業をどのような態度で受けるかが透いて見える。Rさんのそれを見た当時、私自身がRさんのご家庭に向かって心の中で一礼したことも容易に想像がつく。

ただ、そんな忠実さを絵に描いたようなRさんだから、40km/h 制限を 40km/h で走るような、ある種、お、おーん、という歯がゆさがあった。制限速度は中学校によって高速道路と生活道路ほど異なる。そしてRさんの中学校は

30km/h 制限の生活道路である。

Rさんがゆくゆくは学校選択問題校を受検することは暗黙の裡(うち)に既定路線としていたから、私は節目節目で高速道路に乗るよう仕向けてみた。しかし、Rさんの中での「学校

as No.1」の優先度は固く、そうたやすく私の目論見には嵌(はま)らなかった。もちろん私自身にもっと力があれば、半ば強引にでも加速させられたかもしれないが、それは同時に学校の授業を疎かにしないRさんの良さを奪ってしまう恐れもある。私はじっと待った。

3年の夏期講習中に数検3級を受けることを決めたときは、これで数検にかこつけて過去問に取り組ませることができると心の中で小さくガッツポーズをした。2学期になると、Rさんから、学校の授業で単元を素っ飛ばし始めて心配だと言われた。結局こういう外的要因によって尻に火が付いたかと、私は仕切り直した。そこからは自分の口から私立の過去問がやりたいと言い、Hさんと同じく塾内模試も6回すべて受けた。

志望校が二転三転するなど、Rさんの受験に対する見立てに甘いところがあるというのは、お父様も気づかれていた。本当に穏やかなお父様であるが、11月の私立か公立かが話題の中心となる面談では、楽な選択をさせるつもりはないとおっしゃった。こういう時私は、少なくともこの受験が悪い方にはいかないとほっとした気持ちになる。

入試後、Rさんは、数学が終わった時点で心が折れそうだった、いや折れたと言った。それは比喩でも何でもなく、真実だと私はわかった。しかし、そうして面と向かって、いたってマジな表情で「折れた」と報告してくれたことが嬉しかった。そしてそのまま席についていつも通り解き直しをした。

合格発表の翌日、お父様も塾へいらしてくれた。私は一つ気になっていたことを伺った。あのときお父様の中では(併願に決めた)西武文理も相当行かせたいと思われていたのでは、と。お父様はその通りだとおっしゃった。その横でRさんは、何のことかとニコニコしながら、折れた心のことなど気に留める様子もなかった。

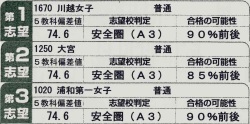

R.6 川越高校 進学 ♂

北辰偏差値:66.8⇒64.7(最高値69.5)(3科)

62.6⇒67.2(最高値70.2)(5科)

D君については、つい先の4月の塾通信で記事にしたのでその一部から紹介する。

この春、川越高校に合格したD君は塾の使い方が非常に上手でした。問題を解いた後こういう風にやろうと思ったんだけど、と私に説明し、私が別解を示すと、リアクションを取りながら聞いています。意識の主導権をちゃんと自分で握ろうとしているのです。だから、会話が自分の中に積み上げられていくのです。「わかりません」と、口をあんぐり開けてわかりやすい説明(=答え)を待っているだけの生徒と差がつくのは当然です。

そんなD君でも、1,2年生の頃からそのようなやり取りをしていたわけではありません。では、3年生になって志望校が決まり、積極的になったのかといえば、それもちょっと違います。積極的というと、物事に前のめりになる様子を思い浮かべるかもしれませんが、いくら前のめりになったところで、肝心の中身がなければ縦に振っても横に振ってもアイディアは出てきません。いざ書こう・話そうと前のめりになったときに、それを実行するに足るストック(蓄積)がなければなりません。そのストック(蓄積)を作る作業が聞く・読むという行為です。D君は、聞く・読むという行為が積極的なのです。

と、べた褒めした。ここからは、D君のオフショットも紹介する。実は中2のときには第一志望を松山高校と書いていて、なぜ?と聞いたら、なんとなくという今のD君からは想像つかない適当な時期もあった。そのときはお母様と、先生おーんなんですよ(どうしたらよいでしょう)、そうですね、おーんですね(どういたしましょうか)、というやり取りをした覚えがある。

3年生になって、5月半ば、まだ気持ちが固まっていないD君に私は2点告げた。1つは、川越と熊谷であれば、熊谷はおすすめしないということ(熊谷は、ここ数年、生徒間の学力差が大きくなり過ぎているため、教師が指導しづらい状況が続いていることに加え、使っているテキストのレベルは川越と変わらないのに、ほとんどの生徒がついていけていない状況がある)。もう1つは、強く行きたい高校がないならば、とりあえず北辰テストで偏差値70を取ること。

そうして、夏期講習明けには偏差値70に達し、川越東の理数科も選択肢に入れた頃には、なぜかD君の中では他の選択肢には見向きもせず、川越一本に決まっていた。その後は、塾通信の引用のやり取りのままで、宿題を出せば、この問題はこういう風に考えて、本番では手を出す余裕がありそうだとか、いろいろコメントを返してくれた。そんなやりとりを書き起こして、やはりD君は川越で上位に食い込む素質を備えていると改めて思った。

R.6 年度入試を終えて

R.6年度入試の「生徒たち」は過去になく遅くなってしまった。

理由は毎年書いているような私の精神的な事情で、改めて書くまでもない。

春期講習1日前になって、ようやく少しだけ持ち上がった気持ちに任せてまとめた次第である。

只備忘録として記す。

どんな怪力で捻り上げても一滴のしずくも落ちないカラカラの状態までやりつくしたと思う一方で、

これは2021年くらいからはっきり感じ始めたことであるが、

14,5歳の、ほどほどでいいよねという主張がことのほか表立つようになってきた。

十分なポテンシャルがあるにもかかわらず、大分余力を残して受験に臨んだ生徒がいたのが今年度だった。

そして彼らは総じて人懐っこいし人間性が良い(このギャップが一番つらい)。

ん?彼らは学力的には余力を残しているが、生きるということに関しては精一杯なのではなかろうか。

ん?ん?ん?

じゃあお前に何ができる?合格発表の後、満面の笑顔を見せに来てくれたことに何か不満でもあるのか?

さっさと切り替えろ。今、目の前には何がある?

桜のつぼみ?

そうそれに専念しろ。

私はひとり 押さえきれぬ胸に 立ち尽くしてた

(川江美奈子「桜色舞うころ」)

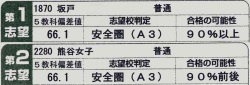

R.5 熊谷高校 進学 ♂

北辰偏差値:57.4⇒59.8(最高値62.9)(3科)

61.4⇒60.2(最高値65.7)(5科)

もう一度H君の「生徒たち」を読み返してみた。Y君の兄である。礼儀正しく謙虚な所はそっくりであるが、違うところも多々ある。お母様にはH君の2.5倍労力がかかったとぶっちゃけたが、それは遺恨でも何でもなく、ある種の感慨であることは言うまでもない。

誤解を招くといけないので断っておくと、Y君が問題児だという意味ではない。むしろその逆で、学級委員やら生徒会やら、学校の先生の信頼が厚いのは想像だに難くない。人間性が良い分、私が勝手に期待値を上げていたに違いない。特に、中2のときは、私が、思い描いた理想とY君との現実のやり取りのギャップに悩むことも多かった。

私が「How」で尋ねても、反応は「わかりません」か「全然わかりません」と。言ってしまえば、噛み合っていなかった。焦る自分をもう一人の自分が、3年間のうちの一時期だぞ、投げるなよ、となだめながら、反応無き対象に懇懇と風を送り続けた。いつか帆を上げ、受け止めてくれるだろうと。

まあ、そんなのはY君に限ったことではない。一人一人の反応がやけに気になるのは、個人塾だからか、私の個人の性格なのか。一方で私自身、教えたがる人を疎む口なので、風は送り続けるから上げたくなったら「自分で」帆を上げればいいとも思っている。

そんなタイミングで、すっと過去問を差し向けてみると、大体の生徒は前のめりになってくれる。Y君のカルテを振り返ると、3年生の5月22日に農大第三の過去問に取り組んでいるから、それくらいのタイミングだったのだろう。そのあと8月2日は城西大付属川越に取り組み始め、農三に行って来たとか、城西に行ってきたとか、逐一報告してくれた。

あと、私立・公立の過去問、模擬試験のわからないところに付箋を貼って、塾へ来ると最初に見せてくれるのはY君だった。2年生の時いとも簡単に白旗を上げていた子に、何としても理解してやろうという姿勢が現れるようになった。良し悪しは置いておいて、現実として青チャートをごりごりに押し付けてくる熊谷高校では、難渋なものをしがむ咬合力がないと太刀打ちできない。

12月の北辰テストでは、自己ベストの偏差値65.7を記録し、Y君に若干安堵の表情が見えた。それでも相変わらず、わからない問題は真っ先に持って来てくれるし、宿題も要求してきた。私は合格よりも、ふと垣間見られる進歩のほうが余程嬉しい。

もちろん、生徒自身からしてみれば、合格の喜びは何にも代えがたい。それは風に大きく帆をはらませて送り出したはずのY君でさえ変わらないと、一番に合格の報告を受けたとき再認識した。ちょうどその日、熊谷高校で期末試験を受けていた兄はクラス1位だという。最も身近に頼れる海図があるなんて、他の生徒からしたらなんとも羨ましい。ただ私は、Y君はY君の道を進んでくれたら面白いと思う。

R.5 川越女子高校 進学 ♀

北辰偏差値:68.9⇒67.4(最高値69.5)(3科)

69.0⇒66.7(最高値70.5)(5科)

色々と手を出さず、合格することに照準を絞れば、もっと普通の受験生然としていられたかもしれない。私立の過去問は3校+α、数検・英検と、3科を強化することに注力した。その分、理科・社会に取り組み始めた頃には3年生の2学期になっていた。他の塾生が数百の歴史年号を暗記している中、Iさんは、入試2日前でもまだあやふやだった。

彼女の自己分析も、彼女に対する母親の評価も、物怖じせず本番に弱いタイプではないと。でも私は、それらの評価はあくまでも観念的で、本番で合理性を逸せず動けるかどうかは別次元の問題であると心得ていた。実際、数検準2級も、英検2級も、ストレート合格とはなっていない。しかし、それはIさんが能力的に達していないからではない。むしろIさんは、検定対策に没入せずとも、日ごろの学習と並行して順当に合格するだけのキャパは持ち合わせていた。うまくいかない要因は能力とは別にあると私は考えていた。

はじめのうちは、私はIさんに極めて恣意的に振舞わせた。要するに、ああしなさいこうしなさいとは言わなかった。ただじっとIさんが何を考えながら問題を解いていて、そこから得られた気づきを頭のどの引き出しに仕舞うかを観察していた。あ、今違う引き出しに仕舞ったなとか、違う引き出しを開けているなとか、気付いても私は口にしない。Iさんが、塾の勉強と学校の内容の両立にもがいていても、敢て静観していた。

Iさんをじっくり見ているのは私だけではない。肩を落とすほどにひどい点数を取ったときも、Iさんは5教科で「5」を落とすことはなかった。学校の先生も、私以上にIさんの真面目さを見ていてくれたということだ。その期待に対して、Iさんは、このままではいけないと内省する力が強い。まあ、おうちの方は「全然そんなことないです」とおっしゃるが。

Iさんの中でも、私の中でも、何か手を入れなければならないだろうという認識は一致していたと思う。私は、3年生の5月の面談で、時間の使い方について話した(記憶のタグ付けについても話したが、ここでは割愛する)。10月の北辰テストでは自己ワーストを記録した。そして11月にもう一度、私はあの時話した内容を覚えているかと確認をし、まだまだできていないと言った。

とは言え、私がハチマキをしてストップウォッチを握っているわけでもない。Iさんが質問したいタイミングで質問し、一頻り私と対話し、また問題を解くというのがひたすら続く。そう言葉にすると、単調なやり取りに聞こえるかもしれないが、Iさんが入塾してからずっと世間はコロナ禍というトンネルにある中、行われたやり取りは画面越しではなく、目の前のやり取りとして確かにそこにあった。

入試の後も、直接、国語でズッコケたことを報告してくれ、私も直接、それを加味した上で大丈夫だと伝えることができた。入試前3回の国語の偏差値が67~70で推移していた君に限って、入試でズッコケることなど1年前から想定済みだ。それより、1度コケても立ち上がって数検準2級と英検2級を収め、きちんと大宮開成山村学園の特待を踏み台にし、公立難関校で渡り合えるだけの3科の力を身に付けて進学できることのほうが私にとって思念を巡らすに値する。

合格発表の日、ねぎらいの意味で私は「色々やったね」と多少過去を振り返るようなことを言ったが、Iさんの口からは今がスタートのような言葉が出た。私は何の気なしに空を見て、快晴だね、と言った。

R.5 熊谷高校 進学 ♂

北辰偏差値:48.9⇒51.9(最高値55.6)(3科)

50.8⇒55.6(最高値57.4)(5科)

『うーーーーーーーーー』サイレンの音が響き、「脱走者だ!」という声が聞こえた。

擬音語を織り交ぜた小4の作文のような書き出しにしてみた。

正直、この話は書こうかどうか迷ったが、ご家族も笑い話にしてくれているので敢て記す。そう、あのとき7月某日、K君は体験の予約をしておきながら、目前で踵を返して退散した。別に私の顔が刺青だらけとかそういうことではない。母親に向けられた「やんねーよ」という声とともに、私の目は、去っていくK君の後姿を僅かに捉えた程度だった。母親は平謝りだったが、不思議と私に苛立ちなど負の感情が沸かなかったのは、「やんねーよ」が憎悪や憤怒などのどす黒い感情ではなく、中2がピュアな気持ちで思いっきり投げた潔い白球に感じられたからだ。

実際、K君は清々しいほどさっぱりした性格で、その次のときから3時間塾で勉強していった。さらに、そのまま何事もなかったかのように夏期講習も12日間、涼しい顔でやり通した。しかし、せっかく塾に対する先入観が柔和してきたところで、通年の席は一杯だった。致し方なく、当面私の空いている時間帯に来てもらうことになった。それでも月に6回くらいは指導でき、講習は通年生と変わらず見られたので、塾生と変わらなかった。何よりK君自身が1回1回を存分に「塾」していってくれた。

私は、偏差値を目標として掲げることは否定しないが、それより大切なのは「今日も充実した勉強ができたな」という実感だと話す。特にK君とは1.5倍くらいそのような時間が多かった気がする。いちいち、何の問題、何の復習をするにしても、私がどうやって考えたか教えてと言うと、歯切れよく答えてくれる。どこまで考えて、どこから分からなくなったかも伝えてくれる。そしてその空間は、私には、教えるものと請うものという関係ではなく、機長と副機長のような信頼し合える間柄に思えた。

あまりにフライトを楽しんでいたがために、私もK君も、高校という滑走路に着陸することを少し忘れていたのかもしれない。3年生の6月、三者面談で、お母様から私立高校に軟着陸しようかという話も出た。しかし、K君は機首をすっと上へ向けたまま、決して着陸態勢に入ることはしなかった。夏期講習も、七夕の祭囃子を聞きながら机に向かった。

そして夏期講習明けの3年9月の北辰テスト。K君の偏差値は3科で46.9、5科で48.4、第一志望は熊谷高校、合格の可能性5%以下。

10月の三者面談では、お母様は、「(志望校)変えなくて大丈夫なんですか」とおっしゃった。当然と言えば当然だ。しかし私は当然「大丈夫です」と返した。さらに、三者面談では、普段家ではなかなか話せないような「なぜ熊谷高校なの?」とか、「何か入りたい部活があるの?」とか、お母様から素朴な疑問が聞かれた。そしてお母様が「高校で何がしたいの?」と発した瞬間だった。間髪を容れずK君は、「勉強!」と答えた。それは「やんねーよ」と全く同じ力強さの真っ直ぐな返球だった。私は下っ腹にぐっと力を入れて目から何かが出そうになるのをこらえた。

合格発表の日、お母様は、私が最終的に40%と伝えたことから、6割は私立と思われていたと言った。5%を実感として40%までしか持って行くことができなかったことが、私自身本当に一生懸命やったのかと自問自答した一因でもある。これに関して証明する術はないが、「勉強!」と発したその言葉が、勢いに任せたその場しのぎでないことは、K君が入試直後も、最後の期末テストのために塾へ来ていることが証明している。

そして、怖いから家ではできないという入試の見直しを私と一緒にし、少し安心したと屈託のない笑顔を見せるのが等身大のK君である。副機長、これからは一人前の機長としてしっかり操縦桿を握るんだぞ。その前に、春も一緒に勉強頑張ろうな。

R.5 年度入試を終えて

私が、他者より生徒を濃く見るというのもあるが、それにしても今年は濃かった。

3年の11月後半の面談で、「一生ゲームがしたい!」と断言する生徒。驚いて目を丸くするお母さん。私もあんな風に心がざわつく面談はなかなかない。偏差値は50に満たないが、志望は高倍率の市立川越。その面談で、どうにか宿題は最低3時間という約束を取り付け、最後の最後で自己ベストを出すという。

3年の12月後半の面談で、急に坂戸の外国語科に行きたいと言い出す生徒。目の前に広げた12月の北辰テストの英語の偏差値は50。一番苦手な教科は英語。夏期講習前の7月では、英語は24点の偏差値43。頑張っても最後1月の北辰テストでの英語の偏差値は55。その後、毎回宿題は英語、英語、英語。明らかに受験の常套ではなかった。

他にも、負けず劣らず濃いキャラは何人もいる。三谷映画じゃないんだからさ、いいんだよ俺は、音楽は久石譲か波で撮りたいんだよ。

2023年度生は頼むよ。久石譲か波な🌊

<つづく>

R.4 熊谷高校 進学 ♂

北辰偏差値:52.5⇒57.3(最高値62.9)(3科)

59.5⇒58.8(最高値65.3)(5科)

1年生の8月1日のカルテには、「自分の力で壁を乗り越えようという意志を持ってほしい」と書いてある。私のS君に対する接し方は、常にS君の「心が折れるか折れないかのギリギリのところ」だった。そのような態度で接することはご両親にも説明していたし、了承もいただいていた。

鉄は熱いうちに打てと言う。逆に冷めた鉄を打てば折れる。まず、1年生のうちは、この人の言葉には耳を傾ける価値がありそうだぞ、と思ってもらえるまでひたすらこちらが我慢である。そして内側の芯がじわぁっと熱くなってきた頃打ち始める。時折、親御さんの方が私のことを気遣っていただき、S君が私のこんな言動に喜んでいたなどと教えてくださるのはほっとする一時だった。

中だるみの中2と言われるが、私の記憶にはS君に中学生一般の中だるみを見た覚えはない。かの休校中も先陣を切って朝から塾へ通った。そのことをもう少しほめてやればよかったとこれを書きながら思った。休校中にやる気の低下を危惧して企画した塾内模試も、中2にして嫌な顔一つせず受け、北辰テストも少し楽しんでいる様子すら感じた。

中3になってもS君は頑張った。しかし私は、「今の説明でわからないならやめていいよ」などと辛辣な言葉をぶつけることが日に日に多くなった。それはS君が進学した後のことを思っての言動に他ならない。S君の目指す熊谷は「わかりません」と言って、思考を放棄する子を手取り足取り導いてくれるような学校ではないことは言うまでもない。それは出される熊谷の課題の内容を見てもはっきりとわかる。

私に「やめてもいいよ」と何度言われたか分からないが、S君はあきらめなかった。それはS君が根に持たないナイスガイだということと、支えるご家族のパワーのおかげである。昨年のSさん(姉)同様、12時間を超える勉強の合間、わずか20分の夕食休憩でまた元気よくS君が戻ってくるのを見ると、仙豆(せんず)※か何か食っているんじゃないかと不思議になった。

何も言わなくとも、S君が入試当日に塾へ来ることは分かっていた。曇った表情でやってくることも。そして、「考える問題(思考力を問う問題)ができなかった」と言った。それに対して私は、3年間私との対話で考えることしかやっていないのだから、S君ができないのならば他の受験生はもっとできないから大丈夫だと言った(励ましではなく本音)。

「私はこの3年間、君を合格させるためにやってきたわけではない」その意味がS君はわかるはずだ。同時に、君に対するこの「生徒たち」が事故にならぬよう私がフィルタリングをかけていることも(笑)。

※詳細はウィキペディアで

R.4 松山高校 進学 ♂

北辰偏差値:46.6⇒46.2(最高値49.0)(3科)

44.7⇒49.8(5科)

「志望校下げるわけにはいかないんだよ」、冬期講習中、S君にボソっとこぼしていたのが聞こえた。中1、中2のときは、野球中心の生活で、勉強においてはそんな意志は感じられなかった。定期テストも北辰テストも100点満点中30点以下がざらにある。Y君は、気まずそうにしながらも、結果をスッと見せる。

で、私はどうするか。わかりやすく説明、するわけがない。文字の書き方、辞書の引き方、提出物のまとめ方、答え合わせの仕方、質問の仕方、・・・etc.わからなかった時にどうすればよいか、の所作を身に付けさせていった。質問の仕方なんて、大げさではなく、入試の前日まで口酸っぱく言っていた。

生徒にとって、こういう正論ぽいことは面倒臭い。欲しているのは、「わかりやすい説明」や「点」など、実益だからだ。面倒臭いだけでなく、辞書一つ引くにしても、遠目からじっと見られている独特のプレッシャーを感じていただろう(今一体どれくらいの中学生が辞書の引き方を知っているのだろう)。

手っ取り早く実益を欲しない勉強では、裏を返せば、「これだけ足りない」というネガティブな思想から脱却し、「今日はこれができた」というポジティブな姿勢で事に向かえる。30点の数学、23点の英語の定期テストを持って来た時も、Y君はどうだか知らないが、1問1問対話しながら修正を加え、私自身は充実感を得ていた。

次第にY君も、私が何に価値を置いていて、点数なんかどうでもいいと言っていることが嘘ではないことに気づいただろう。3年生の夏期講習以降、私が促したのもあるが、自分の考えを積極的に言葉にしてくれる機会が増えた。第8回の最後の北辰テストでは自己ベストを記録し、あぁいい勉強ができてきているなと私が実感していると、それは入試前日だったりする。

そして入試後、自己採点をしに来たY君に、よくここまで理想的な解き方をできるようになったねというような言葉をかけた後で、その言葉がY君のお姉ちゃんの記憶とぴたりと重なった。その日はY君に、すごい、いやぁすごいとばかり言っていた気がする。

合格発表の日、2人の姉も一緒に塾へ来てくれたことが嬉しかった。Y君が通塾を考え始めた頃、塾に行くならここしかないと言ってくれていたようで。その割に、お母様には、やる気がないなら塾に迷惑だから辞めなさいとまでおっしゃって頂くなど、ご心配をかけっぱなしの塾生活だった。しかし、Y君が「下げるわけにはいかない」と、最後まであきらめなかった様子を聞けばきっと喜んでくれるはずだ。

R.4 川越南高校 進学 ♂

北辰偏差値:58.3⇒61.6(最高値62.2)(3科)

55.7⇒60.7(最高値63.0)(5科)

Y君がこの塾へ来たのは2年生の冬期講習だった。その後約2か月間お待ちいただき、3年生として正式に入塾となった。冬期講習最終日、2か月待つというのがよくわからなかったのか、廊下で、Y君とお母様が、「入るの?」「そうだよ」というやり取りをしていたのが私の耳に残っている。なぜかというと、受験生という実感が全く沸いていないY君の「入るの?」という重みのないトーンと、この塾に決めたというお母様の「そうだよ」のギャップがあまりにもおかしかったからだ。

Y君は無制限コースでスタートした。そのおかげで5科目バランスよく勉強時間が確保できたことは助かった。入塾当初は理社がとても弱く、当時のカルテにも用語が全く頭に入っていないと書いてある。私は、私立向きなのかなという考えが頭をよぎったこともあった。しかし、一問一答の正答率など、先に入塾していた友人に引っ張られる形で理社もぐんぐん成績を上げていった。夏期講習中も理社の宿題をたくさんもらってくれ、9月の北辰テストでは、社会で13、理科で16も偏差値を上げた。

だが、成績はあくまでも指導における副産物で、私がY君とのやり取りで印象に残っているのは、英語のスピーチコンテストの原稿を一緒に考えたときのことだ。サッカー部の部長を務め、モード系ファッションが似合いそうなすらっとした風貌にも関わらず、柔道や卓球もこなす。体育祭の応援団長を務めたり、小学生のころから算数が得意であったり、ネタは数珠つなぎに出て来る。ご両親がさまざまな可能性の種を植えてくださったことを想像し、私は一人興奮していた。

最後の北辰テストでは成績を下げてしまったものの、英検は準2級を携え、Y君と私の間の空気はそれほど重くなかった。入試前日には「少し緊張している」と言われたが、「少し緊張しているくらいがちょうどいいよ」という軽いやり取りをしたくらいで、人気校を相手に堂々と戦ってきてくれた。

保護者面談のとき、ブレザー似合うと思うんだよね~という私の意見に、併願私立を本庄東に決めたY君。すでに私の脳内には川越南のブレザーを着たY君がいる。

R.4年度 入試を終えて

たぶん今年度は今までで一番一生懸命やった。

しかしそれは、やろうと思ってやったのではなく、やらざるを得なかったというのが正しい。

それが怖かった。でも他に選択肢はなかった。

県立受験生5人中、2人が合格の可能性10%の努力圏、1人が20%の努力圏のまま入試を迎えた。

倍率も決して低いわけではなかった。

しかしそれらの基準は、私が生徒個人を見る条件の外にある。

条件とは、事あるごとに、節目節目で言ってきた。

今の成績はどうでもいい。

私は、このままの状態(自分の考えを相手に言えない、わかりませんしか言えない、わからせてくれという態度)で、高校に行かせるのが嫌なんだと。

文字では伝えづらいが、青筋立てて生徒に感情論をぶつけているわけではない。

ときには、「ネタは無限、型は有限」と、お笑いのYouTubeと古典を対照させながら思考法を説明した。

最後には800m走の話もした。

入試当日、そして自己採点、生徒たちは本当によく問題と対話できるようになっていた。

感覚こそ今までと違ったものであったが、何とか一生懸命できた。

そして、また1年ちゃんとできるのかは、只今自問自答中。

R.3 熊谷高校 進学 ♂

北辰偏差値:57.3⇒58.6(最高値64.6)(3科)

61.4⇒61.1(最高値65.6)(5科)

H君が入塾したのは小6の3月、今の凛々しい姿から記憶を巻き戻すのには時間がいる。説明するならば、H君の人柄は、小学校の6年生を送る会で、下級生が読み上げる「右も左もわからない私たちにやさしく接してくれたお兄さん・・・」のあの「お兄さん」である。

文武両道で、さらに生徒会活動や学校行事にも積極的なH君の、3年次の評定は44。しかし、2年7月の学習カルテには、「ノートは上手、彼の真面目さを活かしきれていない、私の反省、勉強量は多くない」と書いてあり、私は何か言いたいことがあったようだ。

塾には、理科や社会の用語、年号、英単語など、中学の範囲にとどまらず、もろもろの知識を取り込ませる仕組みがある。ほとんどの生徒は徐々に正解率を上げていくのだが、H君は、初めての問題プログラムでも善戦することがあった。聞くと、家にある本で覚えたという。こういうとき、ご家庭には頭が下がる。また、クイズ大会をやったとき、お菓子やおもちゃ、キャラクターグッズなどの景品がある中、H君は、少し照れながら四字熟語かるたを選んでいた。

知識には貪欲である一方、“数学”と言われると表情が曇る。今この瞬間もくしゃみをしているかもしれない。しかし、苦手科目を毛嫌いすることなく、11月の面談では、数学の勉強量を増やそうねという提案に「はい」と答え、私立の過去問も自分からやりたいと意欲を見せた。

私立高校は、いちおう受けたという程度で、私が気づいたとき(3年生になる前?)には、H君の中で志望校は固まっていた。1年上の塾の先輩がその高校で生き生きと高校生活を送っていたことにも感興をそそられたようだ。

合格発表の日、ようやく道が決まったことで、凛々しいH君の表情はいつもより緩んでいた。片道10km以上ある距離を自転車通学するのが楽しみで仕方ないというのも文武両道のH君らしい。数学で困ったらJ君に聞くといい。教え方が下手だったら私に告げ口してください。

H.30 小6(3月)入塾

R.3 大宮高校 進学 ♀

北辰偏差値:64.1⇒65.0(最高値71.7)(3科)

64.2⇒66.6(最高値71.7)(5科)

ウサギとカメならば、間違いなくカメ。そんなこと言ったら弟に「お姉ちゃんカメだって(笑)」と言われるのは目に見えてるが、実際そうなのだ。真面目で素直なカメ。頭にリボンはつけてやろう。

中1の冬期講習、めちゃくちゃ丁寧にアルファベットを書くのだが、カリグラフィー教室ではないんだけどな、と内心思った。2年の夏期講習、学習カルテには「もっと応用やりたいなぁ…」と私の小言が書いてある。そして2年生も終わろうとしている3月、空前の休校措置で勉強のリズムが一変した。

塾を朝8:10~開けることにし(生徒のためではなく親御さんのため)、それから怒濤の通塾が始まった。そんな調子で5月まで約3か月はその後の登山に向けた高度馴化のような期間となった。もちろん、すべての生徒が8時に来塾するほど貪欲なわけではないが、5月の面談時にお父様と話した際、この機に対して前向きな言葉を頂き、同じ方向を向いている同士が増えた気がして、私にとって大変な励みとなった。

休校が明けてもある程度勉強は習慣付いていた。しかしペースは相変わらずで、6月、7月の北辰@homeは、塾で落ち着いて受けたはずが、国語は作文まで手が回らない状態。大宮は全力で走っていけるかどうか…、7月の面談で私はそんなことを言っていた。

7月後半からは本庄東の過去問に取り組み、そして例年より1週間ほど遅れて夏期講習が始まった。夏期講習は8:10~21:40(日曜日は~18:40)。その間、昼の休憩が40分、夜の休憩は18時前後に20分程度、わずか20分のためだけにお母様がおにぎりを届けてくださる。車の中でほお張り、またすぐ戻ってくる。

信頼して長時間子供を預けてくださるご家庭は、子供の順応性をよく理解しておられる。彼女の家では、今日は疲れているみたいだから21:00まで、明日は用事があるから18:00までということがない。その活力を与えるご家庭には敬服すると言っても言い足りない。

秋には、本庄東の特待生の要件を満たし、A特待(全額免除)を射止めた。ところが、ここから成績が降下し始める。一番の問題点はケアレスミスであった。12月ごろに、私自身、Sさんの不安要素として意識するようになっていたが、冬期講習で挽回できると思っていた。その内容は、想像以上にひどく、社会では「なぜ西だと思ったの?」という私の問いかけに、「東と書いたつもりだったんです」など、冗談抜きで、この子何言ってんの?というミスがすべての科目において頻発していた。

その症状は冬期講習を経ても治まることはなく、冬期講習終了日の前日、ご両親に少しペースを落として休んだ方がよいと提案させてもらった。この時期にペースを落とした方がよいと言うのは、苦渋の提案だった。そして、1月31日の塾内模試の前日、Sさんに、「明日の模試で見込がなかったら、大宮はきっぱりあきらめましょう」と言った(ふつうの塾はあきらめろなんて言葉は言わない。言えるほど生徒を見ていないから)。

模試でSさんは踏みとどまった。しかし、私には、あきらめることにならずによかったという安堵もなければ、詰めの対策をどうしようかという焦りもなかった。いつもと変わらず模試の復習に力を注ぎ、それまでと変わらないカリキュラムで進めた。Sさんも相変わらず、日曜・祝日は12時間超(塾だけで)、入試直前だから少し早めに塾を切り上げるなんてことはしなかった。

入試前、私が最後にSさんにかけた言葉は一つだけ。「Sさんのお父さん、お母さんのことだから、私の想定している以上の準備をしていると思う。だから私が心配することは何もない。いってらっしゃい」と。

Sさん、トップ校を目指す生徒で、社会や理科の地図に東西南北を間違わないように書きこみなさいという指示を出させたのはあなたが初めてだ。でも、少し休んだ方が良いと言われるくらい勉強したのも事実。大宮では迷子にならないように気を付けてください。

余談だが、Sさんからもらった手紙に、2年かけて英語で日付が書けるようになったとあるから、私がウサギとカメと書いたのも、あながち誇張ではなかろう。

H.31 中1(3月)入塾

R.3 川越女子高校 進学 ♀

北辰偏差値:68.4⇒65.2(最高値69.3)(3科)

69.7⇒65.9(最高値69.7)(5科)

2年生の12月、クリスマスイブに体験を受けていただいた。そして3月に入塾という運びとなった。最初は、他の生徒と同じように、探り探りテキストを選定していった。基礎もあれば応用もある。そんな中Sさんは、応用に惹き付けられていった。英検をやりたい、数検もやりたい、早大本庄の過去問もやりたい、と果敢に挑戦した。

3年の夏を過ぎたころ、学校の内容と並行してやっていくことにやや疲れが見え始めた。私は、モチベーションが失せつつあることを察して、「最近、調子どう?」というように、あえて曖昧に聞いてみた。そのときは、特に何でもないふうの返事で、たわい無いやり取りだった。

しかし私には杞憂に思えず、1か月くらいしてから、もう一度、今度は「勉強」という具体的な言葉を使って聞いてみた。すると、Sさんからは、「スマホ(LINE)」と「マンガ」という具体的な内容が返って来た。やる気が落ちているという。私は、やはり杞憂ではなかったと思った。

そして、意志だけで突破しようとするのは難しいから、物理的な策が必要だと言うと、もうマンガは手の届かないところにしまったと言い、スマホは電源を切ると言った。このやり取りで、私のモヤモヤはだいぶ晴れ、Sさんの成績も急激に落ち込むようなことはなかった。

成績が落ち込むことはないにせよ、Sさんは、社会と理科が弱点であった。それは入塾してきたときからわかっていたが、私は、9月までは社会と理科にほとんど手を入れないでいた。社会と理科で合計点を上げ、形の上で合格圏に達したところで、進学後も上位に食い込むのは難しい。私立の特待を蹴って公立に乗り込んできた子たち(Sさんもその1人だ)と対等にやり合うために、数学と英語をガシガシ解かなければならない。たとえ入試科目としてのコスパが悪かろうが。

定期的に気持ちが落ち込むことはあるが、基本的にSさんは、チャレンジ精神があり、国語や英語の作文も思い切りの良い文章を書く。何を聞いてもレスポンスが良い。だから、この上なく悲観的な自己採点を見せられたとき、とんでもなく不吉な土産をもらった気分になった。たまに悪気無くそういう心理的サプライズをかける生徒がいるのだ。

そんなサプライズに対し、塾で採点を修正し、加えて、英検・数検・生徒会長という最低でも3つのカードを備えていたので、彼女がダメだとは思わなかった。

社会と理科は最後駆け足になってしまったが、川女のSSHクラスに意欲を見せるほど数学に興味を持ってくれたことはうれしい。いつだったか、Sさんに理系で稼げる職業は何があるかと聞かれたことがあった。明確な根拠はないが、12,3年後、Sさんがバリバリ(死語?)稼いでいると私は信じている。

R.2 中2(3月)入塾

R.3 坂戸高校 進学 ♀

北辰偏差値:53.3⇒56.0(最高値57.6)(3科)

53.5⇒58.4(5科)

小学生から入塾していただけると、指導する側としては気負い立つものだ。Aさんにも、他の子が中学準備講座とかやっている間に、そんなことは無視して語彙や計算、英単語をみっちり仕込みたいと思っていた。

カルテを見返してみると、私は、中1の夏までは基礎を築けている手ごたえがあったようだ。しかし、中1の2学期になると、「四則計算の投げやりな態度が収まらない」と書いてある日もあり、たまたまその日がというのもあるだろうが、怪しい雲行きの予兆と見て取れた。通塾のマンネリ化も否めなかった。中2では目に見えて中だるみもし、面談で、お母様が高校に行けないのではないかと不安を口にされたのは忘れもしない。

3年生になり、思わぬ形で入試の範囲は削減された。しかし、英検と数検は3級を取り、ペースを緩めるという選択肢がなかったのは、努力している先輩たちを見てきたからだろうか。それとも単にそうすることへの恐怖心からだろうか。どちらにせよ、Aさんは少しずつ強くなった。

小学生のときは2時間半の勉強が限度だったが、3年生になると4時間以上が当たり前となった。しかし同時に弱さも持っている。だから、最後の北辰テストで自己ベストの安全圏を出した時にもほめなかった。本当はほめたかったけど(がんばったね)。

私にとって、入試前の1,2か月というのは、それまでの日々に比べたら精神的負担は軽い。なぜならば、ほとんどの生徒が対話をできるようになっているし、指導内容の大きな軌道修正もないからだ。

反対に、Aさんにとっては、最後の1,2か月が最も過酷だったろう。模試の結果に目を腫らし、部屋にこもっているとお母様から電話を頂いたこともあった。普段控えめなAさんだが、1月の面談では、私立には絶対に行きたくないと主張した。そして、その言動を裏切らないくらい勉強した。でも、私はまだ勉強時間が足りないと言った。

結局、私は、最後まで大丈夫という言葉をかけなかった。Aさんは、ここまでやったのだから・・・という実感を持てずに入試に挑んだことだろう。でも、入試が終わって、はいおしまいではなく、解き直しをしたり、私の朗読を聞いたりしに塾へ来た。

どこまでが勉強で、どこからが勉強ではないか、そんな日々をずっとたどると5年前のあの日に戻るのだろう。

お姉ちゃんなんでそんなに嬉しそうなんだろうと不思議そうにしていた小5の妹は、5年後、同じくらいうれしそうな声で、同じ高校に合格したことを伝えてくれた。

H.28 小5(6月)入塾

R.3年度入試を終えて

『一世一代』この一年、その言葉がずっと私の中で蠢(うごめ)いていた。

年度が切り替わってすぐ、4月に『首都圏に「緊急事態宣言」が出された場合の、塾の対応をお知らせいたします。』という通信の号外を出した。7月には、『「瀬戸際」「山場」「潮目」「峠」このあたりの語義は、おのおののメモリーを書き換えておく必要があると思われますφ(。。;)メモメモ』と書いている。

また、この一年、「影響」という言葉が、恣意的、便宜的に扱われている状況が目に余る。何かにつけ、「影響で」「影響が」「影響により」・・・(リンカンか!)。私は、自分の生徒を「影響」のひとくくりには入れさせないぞという決意(そんな決意に何の価値もないが)と、時勢によって多少語義がブレても、私の中の「塾」の定義だけは、保たなくてはいけないと悶々としていた。

取り巻く環境がどうであれ、親は、子供が直面するイヴェントを『一世一代の…』として捉えている。入学、部活、卒業、そして入試。子供も同じだ。そうでなければ、模試の成績が悪くて、泣いて、部屋に閉じこもったり、入試前にもかかわらず、最後の期末テストでも1位を取りたいからと、午前3時まで勉強したりしない。もう二度とない何かのために悲しんだり、苦しんだり、喜んだり・・・。

この『一世一代』の思いを受け止める場所が「塾」である。しかし私は、塾を、悲しみ・苦しみ・喜びを生むドラマチックな場所とは思っていない。塾とは、入試という一世一代のイヴェントが終わっても、その子の中でコチコチと動き続ける装置を生み出す場所である。

今年も、入試前、出題予想やテクニックなど、生徒が身を乗り出し、耳を傾けるほどの話はできなかった。代わりに、「自分が言いたいことではなく、相手が答えてほしいことを考えなさい」「問題文の述語と主語に線を引きなさい」など、普段言っているごく当たり前のことを大真面目に繰り返した。

春だ。今年も、二度とない何かのために、そのあとも動き続ける何かを作ろう。

R.2 熊谷高校 進学 ♂

北辰偏差値:61.9⇒63.9(最高値66.0)(3科)

60.2⇒64.6(5科)

3年生の9月、北辰テストの成績が思ったほど上昇しなかった時だったと思う(お母様とのメールのやり取りで思い出した)、私は、T君に、今までコツコツと土台を築いてきて、その土台は私には見えていて、おもったほど成績が上がらなかったところで、その土台はびくともしないから大丈夫だ、というようなことを言った。

T君は土台を築くには十分な、良い土だった。この土を育てたのは紛れもなくご両親の力である。T君自身は自分が良い土であることには気づいていない。それどころか、自分自身を痩(や)せた土だと思っている。だから、T君は肥料をやり、耕す手を休めなかった。入試が終わった当日も最終時刻まで塾で勉強し、その後も毎日私が与える課題に誰よりも熱心に向き合っている。しかし、T君の自信は、そんなひた向きさの常に3歩後ろを歩いていた。

自信が常に3歩後ろをついてくるT君だから、第一志望を決めるのも悩みに悩んだ。しかし、T君であろうが誰であろうが、自分に自信が持てない子に対して言葉で働きかけることは、私はしない(できない)。他の人より目に見えて成績が上がるよう力を尽くし(そのためであるならば私は何でもするし、T君はそういう気を起こさせてくれる子だ)、その成績を見た本人が自分自身と対話するしかない。言葉ではなくその過程がいい思い出として残ればよい。

T君の3年間の成長はここには書ききれないが、根っこの部分は入って来た時から変わっていない。

私は、高校に合格する力以上に意識している力の初歩の2つとして、「写す」「真似る」がしっかりできること、「自分がわかればよいもの」と「他人に見せるもの」を区別できること、を挙げている。この2つをT君はほぼ完ぺきにできる。特に、「写す」「真似る」という点においては傑出(けっしゅつ)するものを感じる。今高校中級レベルの英文法と読解、数I・Aの問題集をやらせているが、この能力が秀(ひい)でていると、ここまで学習の進展に寄与するのかと私自身も驚いている。

あと、T君には知識を府に落とす作業として、他人に説明する機会を多く設けた。下の学年の生徒にもよくT君のところに質問に行かせた。図を書きながら説明するのが本当に上手になった。提出物などでも、「自分がわかればよいもの」と「他人に見せるもの」を区別できるT君には、他人に説明することにおいてもセンスを磨いてほしかった。今後も伸びることだろう。

受検前には、どの分野が出ても合格するレベルに達していると私は思っていたのだが・・・。入試当日、いつものようにさわやかに着替えて塾へ来て、「数学の大問1でやらかしました」と真顔で言われたときは、悪いが笑いそうになったよ。そして、そのまま本気で入試の復習している姿はかっこいいとしか形容できないよ。

H.29 小6(3月)入塾

R.2 川越女子高校 進学 ♀

北辰偏差値:64.4⇒61.4(最高値64.4)(3科)

63.1⇒63.4(最高値64.3)(5科)

昨年の春、「今年度は(生徒たちを)ほんの少し引っ張ろうかと思っている。」と自分自身に誓いを立てたとき、特にNさんのことを意識していなかったと言ったら嘘になる。私はこう思っていた「あと1年か」。

私は生徒を初見したとき(かかっても1か月程度で)、その子の進路をほぼ間違いなく予測する(もちろん、そんなことはどこの塾長だって当たり前にできることだろうが)。そのときNさんの顔には「川女」と書いてあった。まだ私は、Nさんの成績も何も知らなかったが。

1年生のいつだったか、Nさんのお母様から「川女」という校名を間接的に伺った気がするが、そのとき私は確か、「そのつもり(川女のつもり)でいます」と返した(Nさんのお母さまは覚えてらっしゃるだろうか)。そして、中2で英検の準2級を取り、洋書を読んで英文に慣れ親しみ、中3で文法を固め2級を取得する・・・、数検は準2級でも良いが、私立の過去問は最低2校、数学の応用問題にまですべて手をつける・・・、と私は計画を立てていた。だが、想定通りにはいかないものである。それゆえの「あと1年か」であった。

だってさ、それだけ川女はきついんだよ。内申を加味した合格ラインは川越を上回っているし、入ってからだって、勉強に部活に学校行事に・・・。それを考えたらそういう計画になるよ。だから、3年生になってから英検準2級対策をしていたときには、もどかしさで『イーーッ!!』ってなるときもあった。当初の計画と全然違うって。数検は、3年の4月に3級を取り、英検と漢検は準2級を取ったが、あとはNさんの人柄が合格を手繰り寄せたと思う。

私は、2日に1単元のペースでアプリ用の問題(5科)を作っているが、頭がもうろうとしたまま作っているときもあるので、ミスが出る(これはどうにも仕方がない)。新作を作り終えると、最初にNさんにやってもらう。すると、Nさんは、ここおかしいですとやさしく指摘してくれる。それはもうありがたいことこの上なかった。当然、通知表には気配りが素晴らしいとあり、先生にもクラスメイトにも頼りにされていることがわかる。

最初から最後まで、私もそのつもり(川女のつもり)でいたが、ご家庭から絶対公立と言われても川女に太鼓判を押せるかと言われたら、そこまでは届かなかった。しかし、本当に最後の塾内模試で、やっと合格圏に入ったことに、Nさんが『行けるじゃん』くらいの感じにとらえていることをお母様から伺い、私はほっとした。そのおかげもあり、私は毎年一番心配な生徒の学校に発表を見に行くのだが、川女は候補から外れることになった。

入試後、Nさんの不安は察するに余りあり、自己採点ができなくとも何も責める気持ちは沸かなかった(でも、今までで一番できたならできたって言ってよ~言えないか)。でも、もう大丈夫だよね。ここからまたがんばれ。

H.29 小6(3月)入塾

R.2 坂戸高校 進学 ♂

北辰偏差値:59.4⇒59.2(最高値59.4)(3科)

59.2⇒62.0(5科)

「自分が理解できない日本語を相手にぶつけないでください」そう言って私はM君を席に戻す。M君は辞書を引き、まずは自分自身が理解していないことを理解する。M君が入塾してから2年間はそんなやり取りをしていたのではないか。

M君の国語は、まず小4のテキストから始めた。そして、私の前に来れば、「敢行」を使って短文を1つ、はいどうぞ。「提唱」の意味は、はいどうぞと、覚えた言葉をその場で使うことを繰り返し行わせた。M君のコーパス言語学のデータベースを、データベースとして機能させるだけの蓄積を行う必要があった。料理人が食材に触れたとき、焼いた方がうまいか、そのままの方が生かされるか、何と合わせたら味が引き立つかを判断するように、言葉に対する慣れの精度を上げていく作業を行った。

兄が通った塾がどんなものかと入ってみたら、そんなことばかりやらされては、それはM君渋い顔もしますわな。でも、私との煩(わずら)わしい対話は2年後絶対に必要となる力だった。M君は早々に(3年生になる前に)志望校に坂戸を挙げていた。私の中では、坂戸高校を受ける生徒は、苦手科目は1科目までという条件がある。ただそれが「国語」となると、その影響が社会や理科に波及する可能性が大なのである。だから、M君が渋い顔をしようが、良薬口に苦しと思ってもらうしかなかった。

国語が成績を上げにくい科目である理由は、学術的な要因を除けば、一つに危機意識を持ちにくいことがある。幸い、M君は常に危機意識を持っていた。もらってくれた宿題の量は同学年で1位であろう(入試が終わってももらってくれる)。それでも12月の第7回の北辰テストまで成績に目立った上昇は見られなかった。

私自身は、M君に着実に力がついてきているのを数字以外で把握していた。M君もそういう実感はあったに違いないが、付いてくる成績とのギャップに不安を抱えていた。お母様も面談でたびたび不安を口にされたが、私は「大丈夫です、私が大丈夫と言ったら大丈夫です」しか言わないので、本当に不安だったと思う(二人目なので、その点のニュアンスは多少理解していただけると思っていたので)。

そしてついに、最終第8回の北辰テストで、M君は「安全圏 合格の可能性90%」を出した。その結果に、M君が目を潤ませていたとお母様から伺ったとき、思わずヨシヨシとしてやりたくなったよ。M君にヨシヨシしてやろうかと言ったら、きっといつものようにニコニコ笑うのだろう。

H.29 小6(3月)入塾

R.2 松山高校(特進) 進学 ♂

北辰偏差値:54.6⇒57.0(最高値62.1)(3科)

56.6⇒57.7(最高値61.3)(5科)

K君「わかりません」

私「わかるからやりなさい」

……

K君「できました」

あれ、このやり取り、身に覚えがあるぞ。塾へ通い始めたK君は、私にいつしかの日々を彷彿させた。

私の指導は、まず、勉強が楽しくなるようにでもなく、わかりやすく手を引いてでもなく、わかりにくさに対する免疫を上げることに意識を注ぐ。今でもK君とのやり取りはその延長線上にある。

しかし今、K君の目には、どうにか自力で解きたい、それ以上のヒントはくれてくれるな!という意志がたぎっている。中3の夏以降、K君の口から、単なる「わかりません」はほとんど発されなくなった。代わりに、不器用で、他人に説明するのは苦手なK君だが、少しのヒントで「やってみます」という言葉が聞けるようになった。

そうなってくると、私立の過去問を行っても、ある程度自分自身で問題を噛み砕いてから質問できるようになっていた。併願の埼玉栄高校は、過去問を一冊きっちり仕上げ、●約をもらったSコースだけでなく、●約なしで、最上位のαコースにも合格した。お母様が大変喜ばれていたことが、私もうれしかった。埼玉栄のαコースに合格したことが、αコースを蹴って松山に行くのもどうなのかという新たな悩みに変わったこともあったが。

その後の四者面談で、K君がびしっと(?)「松山」と決断した。それ以前から、松山なら特進コースで学年10位以内を狙える位置で、と私は言っていたので、目標は合格ではなかった。ただし、入試の得点は上げたかったので、きちんと5科目得点を積み上げたかった。しかしK君は、社会が大嫌いだった。最後の2か月間は、いやいやながらも社会の比率を半分以上に増やしたが、入試が終わった今、社会から離れられることにほっとしていることだろう。

社会嫌いは残念だが、K君は勉強体力がすごい。嫌いな社会でさえ。それ以外の教科ではもっと、いつも隅の席で、問題にかじりつくように解いている印象がある。そして、指示された範囲が終わるとすぐに見せに来る。それを平日4,5時間、土日祝日は8~10時間。思い出した。K君の兄も塾の卒業生で学校と独学だけで国立大学に進学した努力家だ(ちゃんと覚えています)。兄も勉強体力がすごかった。これはDNAか?

K君は、合格発表も早々、特進コースをかなり意識しているようで、特進クラスの説明書を持って塾へ来た。夢を告げてくれたその姿は3年前とはまるで別人だった。

H.29 中1(4月)入塾

R.2 熊谷高校 進学 ♂

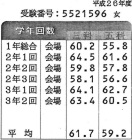

北辰偏差値:49.6⇒58.1(最高値62.9)(3科)

53.2⇒62.3(5科)

J君のことは一度ブログに書いたことがある。

J君が持ってきた北辰テストの平面図形を説明したら、晴れ晴れした顔で、「これできたら川越高校行けますか」と私に聞いてきた。私は「全体の正答率が0.1%で、川越高校を志望する生徒の正解率が0.3%だからできなくてもいけるよ。というより、本番では手を出しちゃダメな問題。でも練習はちゃんとやろうね。」と言った。J君はただニコニコしている。J君は川越高校を目標にしているわけでもなんでもない。偏差値は50台前半。

それから7か月後、全4回の塾内模試のうち第2回を終えた1月のある日、J君は帰り際私に、今から熊谷に変えたら遅いかと聞いてきた(それまでは松山を第一志望とし、学力検査問題を主として対策をしてきた)。私は、J君がこの塾へ入って来た時、私の中では川越を想定して今までやってきたから(変えても)大丈夫だと答えた。J君はニコニコしながら帰っていった。

ただ一点、灸を据えなければならない点があった。それは無邪気といえば聞こえは良いが、J君は感興の赴(おもむ)くままの行動が過ぎるところがあった。数学なら数学だけ、国語なら国語だけに2,3週間飽きるまで注力するのだ。もう1月だというのに、また血が騒ぎ、私にもっと数学の難問が欲しいというので、さすがに、「もう数学はいい。社会と理科をやらないと落ちるぞ」と言った。

最終の第8回北辰テストでは、偏差値を第1回と比べ、社会は53→68、理科は60→67に上げてきた。5科でも自己ベストを取った。それと塾内模試の結果を踏まえ、お父様と面談をさせていただいた。前提として、お父様は寛(ひろ)い包容力でJ君の決断を見守ってくださっていた。その上で、「これ(第8回の北辰テストの成績)は、一過性のものではないんですか?」とおっしゃった。たぶん、興味と少しの不安から。

そう思うのも当然だ。それまでJ君の成績は右肩上がりどころか、ジグザグの折れ線である。自己ベストのあと、そうたやすく次も好成績が出るとは思わないのが普通である。しかし、いつしか書いたが、ジグザグの折れ線が最後にどの方向に曲がるかを見極めることの中に塾の本当の力が表れる。

私は、はっきりと「一過性のものではありません。そうなるように手順を取ってきましたので」というようなことを言った(手順のところの言い回しは覚えていないが、ほぼ同じ意味のことを言った)。すると、お父様は、「先生が魔法をかけられたのですね」とおっしゃった。私はちょっと照れてしまったが、ディズニーで言うなら、ピュアな子しか魔法はかからない。J君はそんなピュアな生徒だ。

H.29 中1(4月)入塾

R.2年度入試を終えて

3年前の3月4日(入試2日後)にこんなことを書いていた。

(この塾では)黙々、対話、黙々、対話、・・・がエンドレスで続くのである。

そうして培われたものが、入試対策という枠に収まらず、その子の問題解決力を高め、結果として思考系の問題にも柔軟に対応できていると昨日今日で感じた。

あのとき感じた手ごたえは何処へ。これは言っていいのか多少躊躇するが、私は高校入試に関しては、出題予想等にまったく興味がない。興味がないというのは語弊がある、それを専門としている方に失礼な言い方だった。知識がない。

今年度、正直に言うと、理科や社会、数学でも、直前にやった問題はほとんど出題されなかった(それを狙っているわけではないので、出題されようがされまいが気にはしないが)。生徒が、入試当日塾へ来て、今までやったやつと違ったと報告してきても、「ふーん。ま、大丈夫だよ。」と軽く返すだけだ。これは一般に塾と呼べるのであろうか。

しかし、自分の生徒が、何ができて何ができなくて、どこで点を取れてどこで落とすかが、嫌でもわかってしまうこの苦悩に満ちた現実を他に誰がわかるだろうか。

「・・・そうして培われたものが、入試対策という枠に収まらず、その子の問題解決力を高め、結果として思考系の問題にも柔軟に対応できている」と今年度の生徒たちは改めて私に思わせてくれた。

残念だが、この感覚は長続きしない。長くてもあと2週間で朝霧のように消えてしまう。その向こうには青空が見えるのだろうか。いや、見せなきゃいけない。今年度も、もう始まっている。

粉のように飛び出す

せつないときめきです

今だけは逃げないで

君を見つめていよう

やたらマジメな夜

なぜだか泣きそうになる

幸せは途切れながらも続くのです

続くのです

(スピッツ/スピカ)

ちなみに、3年前の3月4日の記事で、体験1日で入塾を即決し、家に帰ってまず塾の雰囲気が気に入ったという話をしてくれたのは熊谷高校に合格したT君のことだ。

H.31 川越高校 進学 ♂

北辰偏差値:63.9⇒64.7(最高値68.6)(3科)

67.6⇒66.3(最高値69.2)(5科)

R君は話しやすい生徒だった。すぐに答えが出ない、答えがない、あるいは、学校の勉強とは関係のない問いかけをされると、当然のように黙秘権を行使する中学生は多い。しかしR君は、私とキャッチボールができた(家庭の力)。私とキャッチボールができるということは、問題ともキャッチボールができる。

R君が入塾して、最初の夏に最初の面談が行われた。入塾から5ヶ月ほど経っていたが、この塾に出会えてよかったと、お母様が目を潤ませておっしゃっていた印象が今でも残っている。それから十数ヶ月を経て今に至るまで、道は平坦ではなかった。

41日間の夏期講習を終えたあとは、燃え尽きたように勉強から遠ざかった時期もあった。よくある受験ストーリーで、「行けたら」が「行きたい」に変わることはめずらしくないが、R君はその逆でモチベーションはどんどん低下していった。しかし、川越に行くなら、私立の過去問もしっかりやりなさいと私に言われ、川越東と城北埼玉の2校の過去問に取り組んだ。

また、夏期講習中には、皆が帰った教室で私と2人、理科研究に取り組んだ。R君が提案した方法で、私はうまくいかないだろうなと見守っていると、案の定苦戦している。こういうとき、私をはじめ大人はどうしてニヤニヤ放置するのだろうか。次第にイライラし始めるR君。私が別の方法を提案すると、機嫌を取り直しなんとか最後まで実験を終えることができた。そして児童生徒理科研究で優良賞を受賞した。

私立入試が終わるとまたモチベーションが低下した。人がやる気になるよう、あれやこれや私が策を講じることをしないのをR君は1番よく知っている。入試2週間前、私はR君に川越高校を受験するのは危険だとはっきり言った。そこからR君のラストスパートが始まり、自宅学習が増えた。私は見届けるだけで、一方的な文通のようなこともした。

入試が終わると打って変わって、いっしょに5科目を解き直した。そのときは、理科が難化したのはR君にとって追い風だねなどと言いながら、またキャッチボールができた気がした。いろいろあったが、R君が一番目を輝かせていたのは、お正月に3年生3人でドラえもんのすごろく(私が地理やその他のクイズを出し、答えられるとボーナスがもらえるやつ)をやったときだった。

H.29 中1(2月)入塾

H.31 熊谷高校 進学 ♂

北辰偏差値:52.1⇒59.1(最高値61.4)(3科)

51.9⇒61.9(5科)

3月8日の9:01に彼から熊谷高校合格の報告を聞くなんて、1年前には想像していなかった。T君がこの塾へ入ってきたときの偏差値は51.9で、判定は要検討のDだった。

T君は入塾してから3年の夏くらいまで、解法がすぐに浮かばない問題を冷静に対処する態度に欠けていた。要するに、がまんが足りなかった。そう書いてもT君は否定すまい。そのころT君の手持ちのカードは、「できる」「できない」の2種類しかなかった。

「できない」というカードをすぐに出そうとするT君を、そう簡単には出させないぞとコントロールしながら、自分が何をわかっていて、何をわっていないかを説明できるまでに持っていくのは骨が折れた。生徒との距離が近い個人塾というのは、生徒とまともに向かい合ったあとの反動、すなわち精神的負担が規格外にでかい。(そのことは私の妻が世界一知っている)

第一志望を決めるのは、私立の出願ぎりぎりまで揺れていた。練習というのは、本番でたった1回成功させるために、100回も1000回も同じことを繰り返さねばならない。そしてT君はそれができる。しかし、T君の成績は、T君の迷いを断ち切って第一志望へ加速させるだけの力強さを持っていなかった。

私は、定期テストでも入試でも、向こうの基準を意識しつつも自分の基準を上げることを意識するよう指導している。面談で、お母様から、T君が熊谷でついていくのは大変かもしれないけど、高校ではもっと勉強をがんばりたい言っていたと聞き、正直にうれしかった。

1月6日の模試で、数学で20点を取ったとき、T君の心は折れかけた。しかし、T君の細胞はその傷を貪食(たんしょく)し、さらに免疫を上げた。熊谷を狙う生徒の多い県北の塾では、数学は大問1にしぼって徹底的に反復させると教材会社の方から伺った。大学入試ならそれでよいが、数学は高校へ入っても教科として3年間ある。私は大問1にしぼることもしなかったし、T君は第一志望を熊谷に決めたが、私立の過去問も丸一冊解いた。

入試が終わって当日、T君は塾でやったのと同じのが出たと、そのページを私に開いて見せた。私はそのページに一瞥くれるかくれないか、あれだけ勉強すれば出ないほうがおかしいと言った。

今、これを書く数時間前に、まさにT君から手紙をいただいたのだが、その中に「僕のことを見捨てずにありがとうございました」とあった。前提として見捨てるわけはないのだが、見捨てるもなにも、彼は歴代でも指折りの努力家だ。彼のような努力家を間近で見られたことは私にとって幸せなことだ。

生きてく強さを重ね合わせ 愛に生きる oh…

努力が実れば そうたやすく もう迷わない(GLAY/生きてく強さ)

H.29 中2(7月)入塾

H.31 川越東高校 進学 ♂

北辰偏差値:57.1⇒62.6(3科)

60.9⇒66.5(5科)

狐につままれるとは正に・・・。

絶対に大丈夫と思える、言える生徒が第一志望に落ちたのは、私にとって彼が初めてだった。私だけでなく、一緒に学んだ友人も彼の結果に驚いていた。

入試前日、帰り際に私が「今の気分は?」と聞くと、I君は間を置かず、にこっと「いい気分です」と答えた。それには、そのようなやり取りを可能にさせてくれたI君の存在があった。

I君は、3年の10月に退塾者と入れ替わりで入ってきた。ただ、この塾の3,4ヶ月は、ほかのところの1年くらいの濃さがある。I君は体験1日で入塾を決め、ほぼ毎日通った。平日5時間。土日祝日は8時間以上。講習も朝10時~夜10時まで毎日。加えて、宿題は1~2時間要求してきた。要するにポテンシャルは持っていた。

が、田舎では学校の成績にフォーカスしすぎると、オール5でも理社は良いが、3科、とくに英数において本当のトップレベルについていけなくなるというのがある。I君に限ったことではなく、この辺の保護者に疎い感覚である。だから、I君も例にもれず私立の過去問をしっかり行った。彼があと半年早くこの塾に入っていたならば、各種検定も取らせたかった。

私とI君との勉強は、実にテンポよく、2人にとって心地良いリズムだった。問題の解説をしているだけでも、私には、ああ伸びているなという感覚があったし、I君もそう感じていた。面談で志望校を上げてきたのもアンのジョーだった。私とI君の気持ちは一致していた。

合格発表当日、適(かな)わなかったことをI君自身が連絡をくれた。そして、塾にまで来てくれた。私は、私の至らなさが招いた結果であると言ったが、お母様はこの塾に通えてよかったとおっしゃってくれた。私が至らない指導者であったのは間違いがないが、I君が進学校に適う実力を備えた人間であるのはもっと間違いがない。

不合格にもかかわらず、連絡をくれ、塾まで来て、通えてよかったとまでおっしゃってくれる。これは当たり前ではない、当たり前ではないんだよと、この日の夜、私は酒を飲みながら心で反芻した。

H.30 中3(10月)入塾

H.31年度入試を終えて

2018年度の指導を終えて思うことがある。3年生はよく塾を利用してくれた。おかげで、埼玉だけでなく、神奈川、広島、大阪の過去問にも取り組むことができた。私も、あれ以上やれといわれても無理だ。しかし、今となって何か物足りなさを感じるのは、生徒に可能性はあるのに"それ以上"を臨(のぞ)めるポジションまで持っていけなかったという感覚があるからだ。あれだけやっても、もっと「その先」をやりたかった。

(中略)

そんな昨年度への思いもあって、普段は生徒をぐいぐい引っ張ることはしないのだが、今年度はほんの少し引っ張ろうかと思っている。昨年の入試後に生徒にもらった「あなたのやさしさが私の力のみなもと」という絵葉書が家のテレビ台に飾ってある。笑顔で引っ張れたらよいと思っている。(2019.4月通信より)

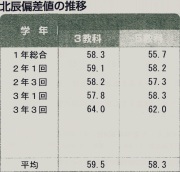

H.30 和光国際高校(外国語科) 進学 ♀

北辰偏差値:62.4⇒65.6(3科)

63.3⇒65.1(5科)

自転車でも、ボートでも漕(こ)ぎ出しが最も力が要る。私は、自ら漕ごうとしない生徒の背中を押すことはないのだが、Mさんは、指導者として背中を押さざるを得ないような不思議な生徒だった。不思議というのは、Mさんの人物像がというのもあるかもしれないが、そういう衝動に駆られた私自身の感覚に向けられたものと言った方が正しい。

Mさんは、自ら塾へ行きたいと言ったわけではなく、はじめは受身の姿勢で、塾へは高い期待を寄せていなかったという。私は、それに落胆することも、逆に発憤させられることもないのだが、定期テストで450点以上取りたいとか、偏差値を上げたいとか、特にMさんからリクエストが出ない分、指導の幅は広がった。

具体的には、2年生の頭から、高校卒業レベルの英語にどんどん触れさせようとした。Mさんの進路選択に和光国際の外国語科がちらつくようになったのは、2年生の夏くらいからであったろうか。私は、和光国際のCLIL(内容言語統合型学習)に共感する立場であり、全塾生に対してそうであるが、特にMさんには、何かと何かがつながる意識を持てるような指導が中心となった。

2020年、東京ディズニーランドに「美女と野獣エリア」が開設予定である。教材の1つに「美女と野獣」を選んだのも、Mさんが友人と卒業旅行でディズニーランドに行くことがあれば、記憶と現象がつながると思ったからである。また、TED.comなどを用いることも多かった。入試の2週間前にMさんに、美女と野獣のCDを貸してほしいと言われたとき、入試に向けて多様なアプローチを楽しんでいる者がここにもいるなと微笑ましかった。

このような指導をさせてもらえる理由が、Mさんが受身の姿勢であるからというのは、前置きに過ぎない。受験に関係ない(ように見える)内容にも反応がよく、私のくだらない小話にもくすりと笑みをこぼす寛容さ(笑)。そして、そのような指導をして余りあるほど、塾へ通ってくれた。例えば、41日間の夏期講習、18日間の冬期講習では、10:10~21:40のコースをほとんど休まず通った。Mさんのレベルに合わせて一斉でリスニングを行うのは無理があるため、正月三が日はリスニングを1対1で行う良い機会であった。日数、時間、勉強に対して一切強制のないこの塾で、それだけ自分を追い込める精神力は称賛に値する。

合格を確信していたとはいえ、ずっと第一志望としてきたところに合格したのに、控えめに喜ぶところは入塾してきたときと変わっていないのかもしれない。でも、合格発表の日の姿からは、「これから」に対する前向きな姿勢が見えた、と私は思っている。

Mさんがこれを見るかどうかは知らないが、私が自ら漕ごうとしない生徒の背中を押すことはよくあることではないですからね!あと、入学式は上履き忘れるなよ!

H.28 中1(3月)入塾

H.30 小川高校 進学 ♀

北辰偏差値:43.1⇒44.5(最高値47.6)(3科)

40.8⇒43.0(最高値44.2)(5科)

人間性の良い子の成績が上がらないと自己嫌悪に陥る。Mさんには、正直、自己嫌悪にさせられたが、最後はMさんの人間性に救われた気がする。

Mさんの最後のカルテの一行目には、「好きではない勉強から逃げずによくがんばりました」と書いた。2年間を一行に集約するならそうなるだろう。私の言う「がんばりました」は、他の大人の言う「がんばりました」の2~3倍は重い。その2年間を振り返ると、2年生の1年間と比べて、3年生の1年間は非常に大きな成長を感じることができた。2年生のときは、時間をやりつぶしているだけに感じたときが多々あったのは事実だ。しかし、3年生になって、一番多く質問してくれたのはMさんだったし、問いかけに対する反応も格段に良くなった。

3年の夏期講習中に一斉で「税の作文」に取り組んだ。私が、「税に関する疑問点を書き出して」と指示すると、社会が大の苦手にもかかわらず、Mさんはずらっと書き並べてくれた。その疑問点に対して、「なぜだと思う?」と問いかけると、また反応良く答えてくれる。そうして疑問点を1つ1つ明らかにしていってできあがった「税のしくみ」は町長賞を受賞した。Mさんは、おかげさまで賞が取れました、と私のところに来て頭を下げて礼を言った(が、私自身、全体を読み返したのか、読まなかったのか、どんな内容をだったかすら覚えていない・・・)。

人間性の良い子の成績が上がらないと自己嫌悪に陥るのはなぜか。それは、その不器用さ、工夫のなさ、喉元過ぎれば的な生活態度が透いて見え、危機感が私自身への怒りに変わるからだ。私はその怒りの棘(とげ)を、1本1本理性的に抜いていく。もちろん生徒との対話を通して。私の危機感が薄まりつつある頃、インフルエンザを患ったのも重なってMさんはマイナス思考のピークに達した。

しかし、私はMさんがそんなに弱くないことは知っていた。いや、弱いけれども、Mさんが自分の弱さを他人のせいにして投げ出すことは考えられなかった。私は、前を向いて走りなさいと言った。

入試1日目、時計の針が15時半を指し、試験が終わったと思うや否や、Mさんは、15時40分には塾にいた。それから18時過ぎまで、想定し得る以上の面接対策を行った。面接対策といっても、向き合った形ではなく、長机に横並びで、私が面接の教師になりきるわけでもなく、普段の指導通り行われた。私は、その間中、あぁこの子なら大丈夫だとほのぼの感じていた。

H.28 中1(3月)入塾

H.30 坂戸西高校 進学 ♀

北辰偏差値:45.9⇒44.0(最高値48.8)(3科)

46.0⇒46.2(最高値48.7)(5科)

43⇒52(社会)

「え?」私が、1席だけ空いていると言うと、電話越しにお母様は驚かれた。

最初に塾へ見えたのは、Nさんとお父様であった。何時までやる的な会話をした後、Nさんはお父様に、じゃあまたねといった具合に手を振った(ジブリ映画の少女のように)。

Nさんのテストの成績は悪くなかった。Nさんが、その結果を自分の学力の指標としてきたことは、志望校の名前から判断できた。公立中学は学力に対して独自の定義づけを許されていないが、それぞれの理屈に合った学力を造り出すことができる定期考査という諸刃の剣を持っている。諸刃の剣とはその名のとおり、利にも害にもなる可能性を持つ。

中学のテストで点数を取るのと、模試や入試で点数を取るのでは、Nさんにとっては勉強の仕方が180度違って見えた。私は、模試の結果を見てNさんに「学校のテストのようには行かないなと思ってるんでしょ」と言った。だからと言って、学校の勉強に不信感を抱くわけでもなく、Nさんは学校の勉強も、塾の勉強もどちらも真面目に取り組んだ。

私はカルテに、Nさんの人の良さや能力を高く評価しているのは私だけではないと感じると書いた。通知表からうかがい知れることは成績だけではない。また、Nさんのお母様からはよく手紙をいただいたが、Nさんの周りには、学校の先生やご両親、友人達、たくさんの味方がいるのだなぁと感じ、私も勇気付けられた。

日々の指導では、どの生徒にも「課題」→「ヒント」→「対話」の一定のリズムが刻まれるのだが、対話の中に私の回りくどい例え話が盛り込まれることがある。ときには、小芝居に生徒も参加させられることがある。Nさんは、私の例え話が面白いと言ってくれる。家では、妻に回りくどいと倦厭(けんえん)される私の例え話をそう言ってくれるのは有難い。

この塾の宿題に関しては、日々の指導+αと言った感じで、私から課すことはほとんどない。だが、だいたいの生徒が自ら要求してくる。Nさんは、平日3時間以上勉強したときで2時間、塾が1日開くときは、5時間ほど宿題を要求した。最後のほうは、Nさんが宿題をやるペースに私の答え合わせが追いついていなかったのは恥ずかしい。下の代の生徒たちにはそのようなことがないように気をつけます(汗)。

合格のお礼を言いに来てくれたNさんは、スマホを買ってもらったことも嬉しそうに話していた。そして、これから友達と遊ぶのだと言って、軽やかにチャリをこいで帰っていった(ジブリ映画の少女のように)。

H.29 中3(7月)入塾

H.30年度入試を終えて

齢15の子女に忖度させるのは気が引けるので、未だかつて合格体験記というものをお願いしたことがない。生徒は、お願いされれば、この塾のおかげで・・・と書かざるを得ない。そんな予定調和なやり取りは塾が勝手に悦に入るのを通り越して、宣伝ツールと化している。実に低俗に感じる。

同様に、勉強以外のことで塾が楽しいと思ってもらえるよう私が生徒に忖度することもない。昨年の「生徒たち」にも書いたが、私は、生徒達がこの塾に通ってよかったと思っているかには関心が薄い。薄いというより「ない」。

先日中3生を送り出し、この1年、私がいかに生徒の親御さんに支えられているかを改めて感じた。「勉強が楽しい!」という、生徒の言葉を間接的に私に伝えてくださるが、その言葉の本当の出どころは、子供に100%の活力を与えて雨の日も雪の日も送り届けてくださる家庭にある。

だから私は、我が子のためにと真剣に塾選びをしてくださった親御さんのために一生懸命やっている。100円ショップで買ったお掃除グッズが思いのほか便利で、いい買い物をしたなと感じたときと同じように、いい塾を選んだなと思ってもらえるよう一生懸命やっている。

そして、また1年ちゃんとできるのかは、只今自問自答中。

H.29 松山女子高校 進学 ♀

北辰偏差値:50.6⇒53.5(3科)

52.6⇒53.4(5科)

50⇒55(最高値57)(数学)

Uさんが2年生の9月、私は白紙の計算用紙に志望校を書かせた。「松山女子」。どうしても行きたい理由があるのだという。2年生のうちは学校の定期テストに照準を絞(しぼ)り、徐々に成績を上げていた。

3年生になり、Uさんは計7回北辰テストを受け、第一志望はすべて松山女子と書いた。その中で「合格圏」の判定が出たのはたった2回で、それも可能性は40%であった。あとの5回はすべて「努力圏」で、Uさんのよろしくない内申を考えると、「合格圏」もそのままの意味でとらえることはできなかった。

入試まで1ヶ月を切った2月、模擬試験の不甲斐ない結果に、Uさんの目からぽろぽろと涙がこぼれた。結果が悪いとき、私は、決まってUさんに、「大事なのは結果ではなく、ああ今日も充実した勉強ができているなという実感だ」と話した。昼食後、Uさんはあふれようとする涙をこらえながら解説授業を聞いた。

1年間ぶれることなくずっと同じ高校を第一志望にし、相応の努力もしながら、数字の上では目標との差がほとんど縮まらない。だけど歌詞にもあるだろ、

雨の中を何も見えずに走るのは とても深く生かされるのを感じたような

(ザ・イエロー・モンキー/バラ色の日々)

Uさんの弱いメンタルを考慮して、可能性についての直接的な判断はUさんには告げず、お母様に手紙を書かせてもらった。まず、本番の筆記では318人中200番台前半で通過するだろうということ。そして、内申点においては周りより18点ほど分が悪いこと。さらに、塾での様子から精神的な弱さが現れなくなってきたこと等々。

Uさんへの最後の学習カルテには戦術的なことはほとんど書かず、塾での勉強に比べたら本番の入試なんて準備運動だと書いた。日々の指導で準備運動こそ本気でやれと私が伝えてきたことの暗示であることは言うまでもなかった。

入試後、Uさんといっしょに解き直しながら感じたことは、精神的な弱さではなく、よくぞここまで理想的な解き方をできるようになったということだった。

合格発表の日、私はUさんに、とにかくUさんが高校で、笑顔でバドミントンに熱中できることを思い描いて、そのために学力をつけることをずっと考えていたと伝えた。それが彼女のバラ色の日々だとすれば本望だが、その中にも存在する困難を、乗り越える強さもUさんは身に付けただろう。努力しても努力しても結果に表れないということは、客観的に見れば、もっとも努力を実感できる瞬間でもある。だからこそ努力の中身を信じられるかどうかが大切だ。

H.27 中2(7月)入塾

H.29 坂戸高校 進学 ♀

北辰偏差値:54.6⇒55.9(最高値61.4)(3科)

55.6⇒56.6(最高値61.1)(5科)

56⇒61(数学)

Kさんは決して反応の良い生徒ではない。だからKさんのことをよく知らない人は機嫌が悪いのかなと思うかもしれない。最初の1ヶ月私はそう思った。だが、実は素晴らしい人間性を備える生徒だとわかった。担任のコメントでも「何事にも一生懸命」「誰とでも分け隔(へだ)てなく接し、友達も多く、周りから信頼されている」とあったが、正(まさ)にだ。そして妹にも優しい。

夏期講習中、生徒に「皆さんがこの塾に通ってよかったと、今思っているかは私にとって関心の薄いことなんです。自分で汗したお金で通っているわけではないからありがたみはそう簡単にはわかりません。私は、皆さんのお母さんやお父さんに、ふつうの買い物で良い買い物をしたなと感じたときと同じように、良い塾を選んだなと思ってもらえるよう一生懸命やってるんです」と話したときの、真っ直ぐ私を見据えていたKさんの目が印象に残っている。

優しいが、好き嫌いがはっきりしていて、眼力(がんりき)のあるKさんは、頭から私を信用していたはずはない。Kさんは第2回から北辰テストを受けていたが、成績を見せてくれたのは尻上がりに調子が出ていた第4回が最初だった。そのとき初めて私はKさんの偏差値を目にしたわけだが、それ以前にけっこう早くに、坂戸には行けると言っていた(私はがんばらせるために、心にもなく「行ける」などと気を持たせるような発言は一切しない。たまにはお世辞も必要かなと思うときもあるが)。

しかし、Kさんの成績は第4回を境に下がる一方で、最後の北辰テストでは、入塾当初の最低ラインにまで下がり、3科・5科ともに2番目に悪い成績(合格の可能性40%)となってしまった。お母様に心配をかけてしまったのは大変申し訳ないと思っていたが、一方で、日ごろから軽薄(けいはく)な態度で問題に臨(のぞ)む癖が何度言っても直らないのだから勝手にしやがれと思っていた。ただ、私の中には、そう思っている自分を客観的に見ている冷静な自分もいて、だから、Kさんの最後の学習カルテには、私はKさんの実力を把握しているから、心配はしていないと書いた。

入試後、Kさんは一番真面目に解き直しをした。相変わらず問題に対する軽薄な態度は見え隠れしたが、全体としては入試前のやり取りと何も変わらない充実したものだった。問題への取り組み方については高校へ持ち越しとなったが、前年度より大きく倍率が上がったにもかかわらずよくがんばった。

合格発表の日、お母様も塾へ見え、転塾して本当によかったとおっしゃられた。その隣でKさんはニコニコしながらうんうんとうなずき、小5の妹はお姉ちゃんなんでそんなに嬉しそうなんだろうと不思議そうにしていた。

H.28 中2(3月)入塾

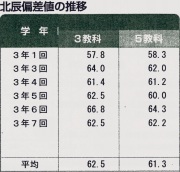

H.29 熊谷高校 進学 ♂

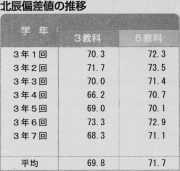

北辰偏差値:56.6⇒64.7(最高値67.4)(3科)

58.9⇒64.2(最高値66.9)(5科)

56⇒63(最高値64)(数学)

「Y君志望校変えてきたよ」「ああ、あの熊谷に変えるって言ってた子?」「うん」

11月、家ではワイフとこんな会話をしていた。Y君の入塾当初の志望校は松山高校だった。成績も松山高校を志望する生徒としては平均的なものだった。「最近入ったY君て子、今は松高って言ってるけど、そのうち熊谷に変えるよ」毎年3月、4月、私は家でそんなことを言っている。

まず、直感で伸びると感じ、次第に、自分がなぜそう感じたかを詳(つまび)らかにしていく(来年以降の指導のため)。Y君の場合は、簡単な指示を忠実に行うという能力が長(た)けていた。簡単な指示というのは、例えば教科書の英文をノートに写すといった行為である。多くの生徒は、この「ただ写す」ができない。「a」が「o」になっていたり、思い込みで「r」を「l」にしたり、出された指示を聞くことに神経が行かず、終わらせることが目的となってしまう。

また、記述問題が苦手という生徒は多いが、定型化している入試の記述が苦手というのは、大概は書くことが苦手なのではなく、聞くことができないのである。Y君は、記述もたとえ間違ったとしても問答(もんどう)として形になった文が書けるのである。

そんなY君にも弱点がないわけではなかった。ここ一番にめっぽう弱いのである。夏期講習中に受けた数検3級では、私はY君が落ちるなんてことはゆめゆめ考えもしなかった。Y君以外の3年生は、きびしいかなと思っていた生徒も含め全員受かり、最も確実だと思われたY君だけ落ちた。私は意味がわからなかった。

私はY君のマイナス思考がそこまでとは思っていなかったので、想定では夏前に志望校を上げるだろうと思っていたのだが、結果、11月というけっこうな時期までずれ込んでしまった。最初の面談は12月だったか、お母様はY君が志望校を変えたことに「大丈夫なんでしょうか」と言われたが、私は最初から予測していたことなのでと返した。

12月以降はY君がもし本番で下手をこいても合格できるかどうかを強く意識した。最後の北辰テストの可能性は60%前後だったが、私の中では90%以上にまで感覚を持っていくことができた。Y君の最後の学習カルテには国語と社会は100点を取るように、理科は80点以上、そして持ち物の準備はしっかりやるようにと書いた。

入試が終わって、それぞれの教科の感触を聞いている途中、Y君の口からとんでもない事実が告げられた。「時計を忘れて、ちょうど時計が見えない位置だったんで、時間がわからなくて…」 私はカチンときたが、もう済んでしまったことだし、本番で下手をこいても合格できるところまで持ってきたはずだと自分を落ち着かせた。

合格発表の日、冷や冷やさせられた分、塾へやって来たY君を満面の笑みで迎えることはできず、Y君はたじたじとなっていた。最後は、実力としては受かるべくして受かったんだからがんばれよと声を掛けた。後日、入試の得点の報告を受け、私は数学の点数に驚愕した。Y君の不名誉となるので点数は伏せるが、見事に下手をこいてくれた。

H.28 中2(3月)入塾

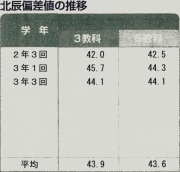

H.29 坂戸西高校 進学 ♀

北辰偏差値:54.8⇒50.6(3科)

48.6⇒47.9(最高値49.1)(5科)

33⇒43(最高値45)(社会)

志願先変更期間前の倍率の発表があった日、お母様が直接塾へ見え、Rさんは志望校を下げる方向で気持ちが固まりつつあるとおっしゃった。公表された倍率は私が大丈夫と言っていた範囲内であったので、志望校を変えると言われたことに私は多少うろたえた。その場でお母様に大丈夫だともう一度説明したが、その夜、再びお母様から電話があった。Rさんがどうすればよいかわからないと泣いていると。わたしは、2つとも合格したことを想像したときにどちらのほうがうれしいかで決めるようRさんに伝えてほしいと言った。

Rさんは、私立には行きたくないと言っていたし、私に模擬試験の一番悪かったときの成績でも受かるかと聞くくらい、ひどく不合格を意識していた。実際、Rさんが7回受けた模試では、7回中3回は合格の基準を下回っていた(おしくもない)。だから、模擬試験の一番悪かったときの成績では受からない。しかし私は、そんなことは本番では起こらないから大丈夫だと言った(普通の塾は大丈夫なんて絶対に言ってはいけません)。最後の学習カルテにはこれでもかとポジティブな言葉を並べた。確定した倍率は最初の発表より上がってしまったが、もちろんそれはRさんには内緒にしておいた。

塾の日常では、私は、Rさんに対しては特に厳しく応対した。理由は、間違えたときに、次に間違わないためにはどうすればよいかと考える癖をつけるためであった。逆に言えばRさんは、最初はそういう意識も工夫も全くなかった。間違える。そのつど私は、Rさんが自分で自分の間違えを見つめなおす時間を取った。

Rさんが塾へ入ってきたとき、社会の知識のストックはほぼ0の状態だった。そこから、まず教科書の見方を身につけさせ、社会ノートを作り上げていった。本当に勉強らしい勉強をできるようになったと私が感じたのは出願の1週間前くらいだった。

入試翌日、Rさんの自己採点は一番悪いどころかベストと言ってよかった。男女別で学年1位を取ったこともある数学は75点いくかもなんて。

合格発表の日、真っ先に電話をしてくれて「Rです!!!」って、あんなに嬉しそうに名前を名乗られたのはいつぶりだろう。

(後日、開示得点を聞いて驚いてしまった。合計点は松女のボーダーを越えていた。数学は自己採点とぴったりおなじ75点。学校の先生も驚いていたと言う。)

H.28 中2(3月)入塾

H.29年度入試を終えて

今年の受験は私の価値観がだいぶ揺らいだ。偏差値で言ったら、私立組のほうが上げている。公立組は揃いも揃ってジグザグの折れ線を描いた。私立組のほうがはるかに見栄えは良い。だが、ジグザグの折れ線が最後にどの方向に曲がるかを見極めることの中に塾の本当の力が表れるのではないかと自問自答した。

3月の通信に、「私個人は思考力を育てることは不可能に近いと思っている。ただ、この生徒だったらこのように考えるだろうなと予測し、先回りをし、環境を整えることはできる。」と書いた。もし考える力を育てることができるのならば、考える力を持った人が人を育て、そして考える力を身につけた人がさらに人を育て、ゆくゆくは全知全能の神が誕生してしまう。が、そんなことはない。稀代の天才にどうやって考える力を身につけたのかと聞いても、そんなのわからないと言うだろう。すると人は、彼・彼女は次元が違うからの一言で片付けようとする。思考力は育つと信じたいがために。

成績が伸びたという結果に対して、指導者が力添えをしたからというのは後付けの錯覚かもしれない。しかし、生徒をよく見るという心の持ち方は指導者によって大きく変わってくる。昨年度の入試を終えて「見て、見て、見て、見ると」と書いたが、今年もなんとか生徒を見ることだけはできたと思う。

H.28 坂戸高校 進学 ♂

北辰偏差値:58.3⇒62.5(最高値66.8)(3科)

55.7⇒62.2(最高値64.3)(5科)

59⇒69(最高値71)(数学)

D君の書くアルファベットはきれいな曲線と直線からできていて、英単語と英単語の間はきっちり1文字分空けてある。それだけでもD君の素直さがわかる。塾でのD君は寡黙(かもく)である。担任の通知表のコメントと比べると対照的な姿だが、隣町からわざわざ通うのは和気(わき)藹々(あいあい)と勉強をするためではないということを心得ているのだろう。

合格発表の日、お母様と塾に来たD君に言ったのは、自分の塾を誉(ほ)めるわけではないが、この環境がD君には合っていたのだろうということだ。D君の1年上には目標の高い先輩が多かった。その中で私は、中2の夏に数検3級を受けさせたり、一緒に解説に参加させたりした。入塾時の偏差値は55であったが、私は早くからD君の才能を感じていた。だから私はD君に、私が感じるD君の適正偏差値は67、高校はどこへ行ってもかまいませんが67を取らないと私は納得しません、と言った。

お母様からは、家では全くと言っていいほど勉強をしないと不安を打ち明けられた。実際、D君は宿題をやらない。私は生徒が宿題をやろうがやるまいがどうすることもない。D君はそのことを知っていて、塾へ来て「宿題をやってないので、今やっていいですか」というのが1つのパターンだった。

私は、初期の段階ではやるかやらないかより、1つの問題に対する取り組み方にこだわる。意識が変われば行動に表れるからだ。D君が3年生のとき、記号選択問題で「エ」を選んで間違えた問題を「ウ」に変えて持って来たことがあった。私がきっかけで行なわれる対話は、9割以上が私の予測が合っているかの確認作業である。ただそれは作業と呼べるような事務的なものではなく、私にとっては最も血の通った指導であると言っても過言ではない。D君の実力からして直す時間が早すぎると感じるや、私は「なぜ(ウを選んだ)?」と対話を切り出した。D君の表情は一瞬にして歪(ゆが)んだ。そして小さな声で「エがだめだったから」と。そんなことは見透かした上で訊(き)いたのだが、私は「いい加減な勉強するな」と声を荒げずにはいられなかった。D君が、私が何にこだわっているかを知らないはずはないからだ。激しく叱(しか)られた次の日もD君は塾へ来た。私はD君の人格も立派であると思った。

入試のあと、私と生徒の対話から幾分堅苦しさが抜ける。私はD君に「試験が終わった瞬間何を思った?」と訊いた。D君は「やっと終わったなぁと…」と答えた。私は首を横に振り、「受かったと思ったでしょ」と。D君はにっこりうなずいた。

H.26 中1(3月)入塾

H.28 滑川総合高校 進学 ♂

北辰偏差値:42.0⇒46.2(最高値47.2)(3科)

42.5⇒49.6(5科)

40⇒52(理科)

40⇒47(最高値56)(英語)

D君とは反対に、O君は入塾当初、塾に課外活動的な楽しみを求めていたところもあった。しかし、人は若いうちほど環境に左右されやすい。この塾で言えば、集中することが当たり前になってくる。

夏期講習後の9/3にお母様からメールをいただいた。

夏期講習、ほぼ毎日、朝から晩までありがとうございました。登塾前は勉強に対して意欲も根気も自信も薄かった●●ですが、段々と長い時間、勉強と向かい合えるようになってきて、自ら学ぼうとする姿勢も見え、疲れたぁ~と言いながらもどこか楽しげに塾に通っているように見えます。(略)

(引用原文まま)

私からすれば、そういうものを身につけさせようとした覚えは一度もないし、やる気のない子にやる気を出させることに精を尽(つ)くすほど暇ではない。O君が塾通いを楽しいと思っているとは、にわかに信じ難かったが、夏期講習中、読書感想文の指導をしているときなどのO君との対話は、血の通った指導であると感じ、わくわくするものがあった。

入試後、まだ合格発表前にもかかわらず、O君は、高校で最初のクラス分けテストのために宿題がほしいと言ってきた。O君はそういう子である。志望校を決めたのは、お兄ちゃんが通っていて楽しそうだからという純粋で可愛らしい理由であるが、心の深いところでは自分の足元をしっかり見つめる真面目さを持っている。だから私は、以前O君が公務員になりたいと言っていたのを思い出し、塾にあった公務員試験用の問題集も手渡した。手渡すと同時に、その場で今の時点でできそうな問題をO君にやらせてみて、自信を持たせることを忘れなかった。

合格発表の日、O君はお母様と一緒に塾へ来た。お母様が、「●●が勉強のやり方はわかったから、これからは自分でがんばってみる。」と言ってたんです、と話してくれた。このときの私は、O君の言葉に何の疑いも持たなかった。

H.27 中2(3月)入塾

H.28 川越高校 進学 ♂

北辰偏差値:63.8⇒66.5(最高値70.7)(3科)

63.3⇒64.8(最高値68.4)(5科)

駿台模試:57.1(数学)

過去の成績が収められたクリアファイルを持参でお母様が来塾してくださった。転塾を考えていること、川越高校を志望していること、そして本人は相当な変わり者であることを告げられた。東京農業大学名誉教授の小泉先生が臭ければ臭いものほど喰ってみたいと言われるように、偏物(へんぶつ)にそそられるのは私の本能である。

実際のM君は「簡単には大人を信用しないぞ」という鋭い顔つきをしていた。型に分けるのは好きではないが、M君は目の前の利益より自分の生き方を優先する不器用なタイプである。「いいかぁ~、ここテストに出るぞ~」といった類(たぐい)の売り文句にはぴくりとも反応しないタイプである。「教える」のではなく、「わからないときはいつでも訊ける」この塾はM君に合っていたと私は思う。途中、私はM君の“個”を伸ばすか、表面上の数字や結果を求めるか多少迷った。しかし、数検の前日に公式の証明を説明してほしいと言われたとき、結果よりも個を伸ばそうと確信した。「そんなことやっても試験に出ないから」とは言えなかった。結果、M君は落ちた。私が落としたと言っても過言ではない。でも、私は99%それで良いと思った。(のちにもう一度受けて受かっている)

北辰テストがあると、後日私は生徒1人1人のペンがどのように動いていたかを想像しながら解くのだが、M君の様子を想像すると、40分で解き終えて、見直しもせず寝ている姿が浮かぶ。M君は全体の0.1%しか解けない難問に労を費やし、正解率75%の問題を平気で落としてくる。さらに、東京出版に『目で解く幾何(きか)』という有名な問題集があるが、M君は難関私立の問題であろうが確率問題を目算(もくさん)で解く。このような生徒は、個人塾では数十年に1度くらいしかお目にかかれないのではないかと思う。

私立高校の受験を終えた後は塾で問題を解き直した。このときもM君はやってくれた。数学のスタートダッシュ4問を連続不正解で、正解率の低いであろう難問を当てて来た。補欠合格という結果を聞いたときは、残念というより、これで補欠合格ってどれだけ変わり者なんだというのが私の感想であった。ただ冗談ばかりは言ってられなかった。私立が受かれば公立は受けない気でいたM君は最後の北辰テストは受けておらず、第7回の北辰テストでの「川越高校」の合格の可能性は10%前後でC1の最低ランクであった(私が見たM君の適正偏差値は72)。それに、マイナスの意味で相当な内申点を持ち合わせている。公立入試前日、私はM君に一言だけ言った。「明日は自分の意思を曲げてでも、点数を取りにいって下さい」と。

入試当日、私はネットで問題を確認し合格はまず間違いないと思った。そして合格発表当日、12時を回ってもM君から連絡はない。私はどこかで遊んでいるのだろうくらいにしか思っていなかった。12:21に電話が鳴り、私はただおめでとうと言った。

『この結果に私は驚きませんが、M君自身も驚いていませんよね。ですが私はうれしいです。M君も心の底から喜んでください。おめでとう!!』私のデスクにはM君に渡そうと思って前日に書いたメッセージカードがぽつりとあった。

H.27 中2(3月)入塾

H.28 川越女子高校 進学 ♀

北辰偏差値:70.2⇒75.2(3科)

71.5⇒74.6(5科)

65⇒72(数学)

「まずは県内100位をめざそうね」それがHさんの成績に関して私が発した最初の言葉だったと思う。そのときは照れ笑いだと思ったが、今となってみればトップを狙う心の用意が備(そな)わった満更(まんざら)でもない表情だった気がする。

Hさんに対する感想を書こうとすると、入塾当初の私の心持(こころもち)は前年度のK君と重なる部分がある。入塾時にはすでに偏差値70を超えていたものの、弱点は意外に多かった。それを理想的な点数の取り方でカバーしていた。カバーというと難点を隠すようで聞こえは悪いが、それは田中将大投手が肘(ひじ)に負担がかからないように投げ方を意識するといった類の話である。

私はHさんに一定の評価をしながらも、手放しで称賛することはあまりなかった。むしろ、偏差値70台を連発しても、夏期講習で朝から晩までがんばっても、カルテには「私が感じるHさんの実力はもっと低い」などと手加減の無い言葉を書いた。夏を過ぎても県内100位は達成できず、11月の第6回北辰テストは英検を優先させ休んだ。英検対策といっても過去問だけでなく、ピーターパンの洋書を読んだり、大学入試を解いたり、私のやらせたい放題やらせてもらった。勉強と言えば定期テスト対策中心だったHさんも段々と興味を示すようになり、今度は『赤毛のアン』が読みたいなどと要求が出た。さらに、地理の苦手なHさんにいきなり高校の地理をやらせたり、およそ試験には出ない近現代史の本を読ませたり、『グローバル化』について課題図書を与え作文を書かせたり、トップ集団の中でも一頭(いっとう)地(ち)を抜くために多角的な分析力を養わせたかった。11月は期末テストがあり、Hさんとしては私の要求を全て受け入れられない面もあったと思う。それでも、作文はちゃんと書いてくるし、定期テストでも1位をキープし続けた。

そして、12月の第7回北辰テストでは飛躍し県内100位を切った。併願の私立高校は星野高校に決め、第一種特待生(入学金と3年間の施設費・学費全額免除)を得た。端(はた)から見たら怖いものなど無い様に見えるかもしれないが、そのころのHさんは国語が苦手、国語がやりたいとよく私に言っていた。第7回北辰テストの国語は97点であったにもかかわらずだ。私はHさんの知識をさらに広げるべく、ドキュメンタリーなどの映像資料と読解問題を交互に与え、知識に具体性を持たせていった。第8回北辰テストでは、県内10位を切り、国語は100点だった。それでもまだ国語は苦手だそうだ。

公立入試前、私はHさんのカルテに「今はもう実力はもちろん、Hさんには入試の先にあるものを見通す力も付いていると思います。」と書いた。三者面談のとき、Hさんのお母様は、●●は学校の先生になりたいと言っていて、マスターなら勉強だけじゃなく将来に役立つものも得られると思って…、とおっしゃってくれた。Hさんはお姉ちゃんもマスターの卒業生なのだ。

合格発表の日、お母様と見えたHさんに「もし社会の先生になったら私が作りためたプリントをあげますから報告に来てくださいね。」と言ったら、このときはまぎれもない15歳の笑顔を浮かべていた。

H.27 中3(春期講習後5月)入塾

H.28 熊谷女子高校 進学 ♀

北辰偏差値:63.6⇒63.3(最高値66.5)(3科)

61.2⇒66.1(5科)

56⇒67(社会)

57⇒70(理科)

Uさんはおっとりした印象で、最初は質問をするのも控えめで、質問がないけど本当に理解しているのかと思って尋ねてみると、わかっていないということがある。苦手科目を聞くと、英語と理科と社会。志望校は11月までは一貫して坂戸高校。それも行けたらという弱気な態度だった。しかし、私には違和感があった。この子は塾に頼らなくても自力で坂戸高校に合格できるだけの力を持っている自覚があるのではないかという感じがした。夏期講習明けの北辰テストで大きく下げてしまったときも、それがUさんの実力だとは少しも思わなかった。むしろ私は、もし可能性が広がったときにUさんがどういう反応を示すか見てみたい欲求が沸いた。

私の塾では皆ばらばらなテキストを使うが、私は密(ひそ)かに、Uさんに坂戸よりワンランク上を想定したテキストを用意し続けた。11月の北辰テストで大きく偏差値を上げると、Uさんの様子が変わった。12月の北辰テストでは熊谷女子を第1志望に据(す)えてきたのだ。11月の時点では第4志望扱いにしていた熊谷女子を。もちろん私はUさんに「熊女はどう」なんて一言も言っていない。

12月の北辰テストの結果を持ってきたとき、私は第1志望に据えられた熊谷女子を指差し、「前回の結果がよかったから(熊女を第1志望にしたの)?」と訊いた。控えめなUさんは、ちょっと欲が出た自分を隠すように照れながらうなずいた。

三者面談、入塾当初の坂戸に行けたら…が、熊女に行けたら…に変わっていた。その時点ではUさんがどちらにするかは半々くらいの態度であった。お母様も「行けるんですか?」と、不安そうにされていた。Uさんは看護師になりたいという明確な夢があったので、私はどちらが国公立に近いかという話で両校を比較した。

あともう一伸びほしかったところに、第8回の最後の北辰テストでUさんは自己ベストを出した。私があともう一伸びほしかったのは、心の支えとしての安全圏の判定がほしかったからではない。進んだその先のアドバンテージを稼(かせ)ぎたかったからだ。それだけ余裕を持ってUさんを見ていたから、この期(ご)に及んで第1志望を坂戸に変えてきたのには、どれだけびびってんだと心の中で突っ込みたくなった。しかし、少し冷静になると「いや、待てよ。弱気なUさんが坂戸に出願する可能性もなくはないな」と、「そのときはそのときか」と、進路については口を挟まない方針の私は出願までそのことには触れなかった。

出願後、「どっちにしたの?」とUさんに訊いた。Uさんは「熊女」と答えた。私は「それでいいと思います」と返した。入試直前には、Uさんに、勉強がとても上手になったことや苦手な3科目をよく克服したこと、さらに細かいアドバイスをした。あと、「受かりますよ」と言った。

合格発表の日、お母様と見えたUさんに、私は何も心配していなかったと伝えた。お母様の顔からも三者面談のときの不安は消え、Uさんと同じくらいうれしそうな表情が広がっていた。

H.27 中3(7月)入塾

H.28 坂戸高校 進学 ♂

北辰偏差値:50.3⇒60.6(3科)

53.2⇒57.6(5科)

48⇒64(国語)

43⇒56(英語)

Y君には一度入塾を断っている。2015年度は7月をもって定員一杯とさせていただいていた。例外を作ってしまったらきりが無いので受け入れることはできなかった。

それとは別に私は当該(とうがい)の件を悪い方向に考えていた。私の塾は「駆け込み寺」的な訪問を受けることが少なくない。「あそこならどうにかしてくれる」と誇大(こだい)なうわさを耳にして頼って来られる方がいらっしゃるのだ。¥3000でフレンチのフルコースが食べたいと言われても、レストランなら採算を考えなければどうにかなる。しかし、成績はお金ではない。この時点で私はY君の成績を知らないのだが、夏期講習直前という時期が私をいっそう敏感にさせた。

夏期講習がほぼ終わろうとしているとき、再びY君のお母様から電話があった。どうしても無理かと。このとき夏期講習を申し込まなかった生徒がいて、てっきり辞められたと思ったので9月1日から通ってもらうことになった。Y君は「坂戸に行きたい」、お母様は「坂戸あたりに…」ということだった。ところが。

Y君の最新の北辰テストを見せてもらうと、坂戸高校…合格の可能性10%前後、ランクC1。この瞬間私の良からぬ推測は現実となってしまった。ほとんどの塾生は41日間という日本一過酷な夏期講習でひとまわりもふたまわりも成長している。正直、私にはあと半年でどうにかできる自信はなかった。

12月の北辰テストでは合格の可能性が40%まで上がった。その後の三者面談では家庭学習の方法を指示した。私が何か質問はあるかと訊いたら、Y君は音楽を聴きながら勉強してもいいかと言うので、「全く問題ない」と答えた。Y君のお母様は「いつも音楽ばかり聴いていて勉強しない」と三者面談で訴えた。しかし、私はそのことが原因だとは思わなかった。Y君がイヤホンをつけて勉強していると気になってしまうお母様の気持ちもわかるが、音楽と勉強のどちらが大切かなんてY君ならわかる。その上で、自分には音楽を聴きながら勉強をすることは支障がないとY君が判断したのだと私は感じた。私が「全く問題ない」と言ったときのY君のうれしそうな顔。あれは勉強から逃げることを許された顔ではなく、きっかけを与えられたときの顔だった。

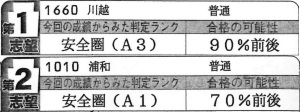

1月、最後の北辰テストでは50%になった。Y君は50%でも自己ベストを出せたことにうれしそうだった。私は半年間のY君の残像を整理した結果、坂戸への出願にNO

GOを出した※。(このとき同じ坂戸志望で合格の可能性が20%のWさんには、私はGOサインを出している。Wさんは本番でミスったとしても底が知れていた。ある程度ミスをしても合格することが想像できた。)

結局、最後の私の判定は志願先変更期間前の倍率がわかるまで持ち越さなければならなかった。その間の最後の塾内模試の手応(ごた)えと倍率を踏まえて、Y君のお母様には直接NO

GOサインの撤回を伝えた。合格発表の日、Y君のお母様はとても恐縮されていた。

※当たり前だが、私の言うNO GOは「受からないから受けるな」ではなく、「受けても受かりません」であることを補足しておく。

H.27 中3(9月)入塾

H.28年度入試を終えて

私は毎年3月に、“もういいや”と一度は思ってしまう。この1年こそ最高の指導ができた。もうこれ以上のものを提供できる気がしないと思ってしまう。では、なぜ続けるのか。それは、自分のところ以上のものを提供できる塾が他にないからだ。正確には、ないわけはないので、他にあまりないということになる。昨年手紙をくれた生徒が「私にとってこの塾は世界一です。この塾以外の塾に通ったことが無いから説得力はありませんが。」と、この点においてわたしのうぬぼれに釘を刺すのを忘れていないのはさすがである。

一個人塾が影響を及ぼせる範囲は世界という広い範囲ではない。むしろ、日本のごくごく狭く限られた地域である。さらに、その中でも私が見られるのは、我が子のためにと好奇心と勇気を持って薄暗い階段を上がってくださった一握りのご家庭の生徒である。

しかし、私は改めて驚くのである。私が実際に見られる範囲はこんなに狭いのに、生徒を通して見る世界はとてつもなく広い。子供一般の未来がどうこうという話ではない。これは、私個人の生徒を見る濃さによる感覚だ。私は生徒の中に、「この子はどうやったら強く生きられるだろう」というリアリティを見出そうとしている。見て、見て、見て、見ると、「子供=夢、希望、未来」という物語に隠された現実がごろごろと転がっている。人間1人の現実は広い。大型トラクターを持っていない私は、手作業で耕していくしかない。しかし今まで一度でも大型トラクターにあこがれたことは無い。育てている実感がないとどうも不安なのだ。

来年の3月にもこの1年こそと思えるよう、そろそろ種まきの準備を始めるとするか。

H.27 早稲田大学本庄高等学院 進学 ♀

日々の指導の中で、過去を振り返って生徒の成長を実感するときがある。それがMさんに対してはほとんどない。なぜならば、Mさんに対しては、大人が子供を見守るような視点は一切必要なく、感慨(かんがい)深く成長を意識することがないからだ。私は手取り足取り基礎を教える少年野球のコーチとしてではなく、選手の長所を引き出す実業団のコーチのような感覚でいた。少年野球のコーチと違って、実業団のコーチは練習メニューの根拠や意味を説明する。それが通じる相手だからだ。Mさんは論理(ろんり)の通じる、すなわち聞く力のある人間であった。これは偏(ひとえ)に家庭の力である。

結果から言うと、Mさんは念願叶(かな)って早稲田大学付属本庄高等学院に進学することになった。しかし、早大本庄を最初に意識したのは、Mさんでもご家族でもなく私だった。それは中2の冬期講習だった。Mさんは通っているスイミングスクールの合宿のため4日間しか講習を取れなかった。冬休み明けには英検準2級と数検準2級が控えていた。私は少なくとも6日はいただけると思っていたので、正直、4日ではどうにもならないと思った。(しかも、後にも先にもMさんは宿題をやらないのだ。)あまりに時間が少ないと、逆にあせりというものはなくなる。私は、その場しのぎの知識ではなく1時間1時間着実に力をつけていこうと、無理にペースを上げようとはしなかった。にもかかわらず、冬期の4日間を含め正味2週間でMさんはすべての範囲を頭に入れた。このときは英検があと1問、数検があと0.5点で合格にいたらなかった(のちに両方合格した)。この2週間を通して、私は、学習指導要領など文科省の縛りがゆるく、突出した個人を伸ばす環境のある私立のほうがMさんには向いていると考えた。

4月、3年最初の北辰テストを控え、私は「今回は、理社はいいから。3科に絞(しぼ)って行くよ」と言った。北辰前日、私はMさんに高校の一覧表を見せ、「どこか(志望校に)書きたいところある?」と聞いた。Mさんの指は最上段の早大本庄にすっと伸びた。私は「そういうことです」と言った。私は、早稲田の名前を出さずに、「3科に絞って行くよ」の意味をくんでくれたことを内心うれしく思った。

私が、Mさんを名門校の名にふさわしい人物だと思う所以(ゆえん)は学力だけではない。学校の先生はMさんを評するのに「謙虚さ」を挙げている。古典「徒然草」の中で兼好法師は「運良く出世して、得意顔であるのは情けないものである」と、そして自分のことを「木の切れ端のように値打ちのないもの」と記している。私は、Mさんのことを相当評価していると直接言ったこともある。しかし、そのたびにMさんは自分のことをまさしく木の切れ端のように値打ちのないものと卑下(ひげ)するのである。

H.24 中1(12月)入塾

H.27 熊谷女子高校 進学 ♀

北辰偏差値:60.2⇒64.2(3科)

55.8⇒63.3(5科)

48⇒63(理科)

49⇒59(社会)

51⇒60(最高値62)(英語)

Hさんは、1年生の1月に転塾してきた。Hさんは、志望校のレベルにひきかえ、1つ1つの知識が不確かで学習は大雑把(おおざっぱ)であった。Hさんの1年1月のカルテを見ると「今まで、わからない所をわからないままにしていたり、質問すべきときにできなかったりしたことがHさんの成長を妨(さまた)げてきた気がします。」と書いてある。2年の最初の北辰では偏差値を大きく伸ばしたが、私にはHさんの不確かな知識の根は深く、上昇は一時的なものであろうと感じた。

やはり、2年時は鳴かず飛ばずで、目立つほどの結果は残せなかった。しかし、Hさんは成績が悪いときも、定期テスト、実力テスト、北辰テスト、すべての結果をすっと差し出し、私の耳障(ざわ)りなアドバイスに耳を傾けた。こういう子に対して何とかしてやろうと思わないわけがない。Hさんは、自分で解決すべきことと質問すべきことの判断、質問のタイミングがずば抜けてよかった。特に、3年になって過去問や実戦に近い問題を行うようになったときに他の生徒と比べ、同じ時間で得られる効果に差が出た。また、効率の良さは最もHさんの足を引っ張っていた理社の学習にも推力(すいりょく)を与えた。そして、ずっと努力圏だった北辰の判定は最後の第8回でようやく合格圏(60%)に届いた。

けれども、私にはHさんの実力とは別に不安があった。安全圏を出すか、せめてあと1回63の偏差値に届いてほしかった。この不安は合格発表の日まで消えることはなく、私は直接確かめに行くことを決めていた。「155」わかりやすく掲示板の一番上にあった。大きく1つ息を吐いた。車へ戻ると、登録のない番号から着信があった。たぶん吉報であると思ったが、誰からだろうとドキドキしながら電話に出た。「もしもし、Hです。」私はかぶせ気味に「おめでとう」と言った。私は携帯を切ってもう一度息を吐いた。

H.25 中1(1月)入塾

H.27 川越高校 進学 ♂

北辰偏差値:66.3⇒68.3(最高値73.3)(3科)

68.6⇒71.1(最高値73.5)(5科)

入塾に際して私はK君の友人たちから、なんとなくK君のレベルを聞いていた。私の気持ちは、塾というものに対するカルチャーショックを与えてやろうというのが9割、残りの1割は舌の肥えた客を前にして手さばきに神経を使う板前の気持ちであった。K君は入塾時すでに3回受けていた北辰で3科は66、5科は68止まりだった。通知表オール5、学年1位で、である。次の北辰まで1ヶ月以上ある。私は“塾というもの”の威力をわかってもらういい機会だと思った。

学年1位とあれば、教科書の範囲に手落ちはない。だから、北辰でも教科書中心に出題される社会と英語、応用問題を除く理科はとりあえず後回しだ。高校入試において難しすぎるとさえ評される埼玉の数学に対する免疫(めんえき)をつければ成績は格段に上がる、と私は踏んだ。そして、3年第1回の北辰で数学の偏差値を59→70に上げ、3科5科ともに70を越えてきた。さらに、その後の北辰では県内100位を切った。

それ以上に、私がK君の真髄(しんずい)を見たのは3年1学期の期末テストのときだった。それまでの教科書中心の学習から広く応用問題に手を出すようになったからか、3年1学期の中間テストでK君は2位になってしまった。7月2,3日が期末テストだったが、K君は6月の塾での学習時間を5月よりも200分ほど減らしてきた。私は何も言わなかったが、K君が自分自身に対して微修正をしていることはわかった。塾での学習時間は減らしつつも、宿題は毎回要求してきた。そして、期末では1位に返り咲き、その後1度も譲ることはなかった。

北辰でも安定的に偏差値70を越えるようになると、表立った公立対策は必要がなくなる。検定試験も手堅く手中(しゅちゅう)にしたK君に私からの最初で最後の要求は1つ、併願である川越東高校の特待生に合格して川越高校へ進学することだった。公立トップクラスの川越に進学する生徒とはいえ川越東、城北埼玉等の特待生を踏み台にしてきた者と普通科止まりだった者の間には雲泥の差がある。だから、私立の過去問も余すところなく取り組んだ。K君はなぜか早大本庄の過去問も買っていたので、そちらも気分転換としてやった。

そしてK君はきちんと私の要求に応(こた)え、本当の意味でトップクラスの実力を備(そな)えて川越高校に進学することとなった。

H.26 中3(3月)入塾

H.27 坂戸高校 進学 ♂

北辰偏差値:57.3⇒59.1(最高値62.9)(3科)

55.6⇒60.8(最高値62.6)(5科)

54⇒65(数学)

Y君と出会って1週間も経っていなかったと思う。私はY君を見て「坂戸っていう顔してるね」と言った。それを聞いてY君は笑みをこぼしていたと思う。Y君の第一志望は坂戸高校だったのだ。私は早い時期から、Y君にもお母様にも「いける」と言っていた。しかし、Y君もお母様も私の言葉に安堵(あんど)することはなかった。当然といえば当然だろう。入塾時にすでに3回北辰を受けていたが、偏差値は3回とも55前後で、合格の可能性は20%であった。おまけに出会って間もないのに「坂戸っていう顔してるね」と意味不明なことを口にする人が何を根拠に「いける」と言っているのか。

本人には言ったことがないが、根拠は「笑顔」である。それも素直な笑顔である。人にとって笑顔は最大の受容を表す。にこりともしない、あるいは相手を蔑(さげす)むような引きつった笑いしかしない人が他人から好かれるのは難しい。Y君のお母様は1,2年のときの通知表と定期テストの結果もすべて見せてくださった。そしてY君の包み隠しのない笑顔に、これから私の言うことを素直に受け入れてくれるだろうという可能性を感じた。私はY君とお母様に「本当に大丈夫と言ってあげられるために偏差値62を2回取ってください」と言った。

何でも素直に受け入れるY君には、特に効率のよい得点の仕方を指導した。Y君は3年第3回の北辰テストで早くも1回目の偏差値62台を取った。しかし、5科目ではそれが最高の結果となってしまった。無責任かもしれないが、最後の北辰を受けるころには私の中で「62を2回」など、どうでもよくなっていた。私の確信は日に日に高まっていたし、数学も入塾時の54→65になった。公立の出願前、私は、「熊谷でも受かるよ」と余計なことをY君に言った。今までよくがんばったねという意味だが、お世辞ではない。

合格発表の日、報告に来たY君は申し訳なさそうな顔である。それを見て、私は「はじめから(坂戸を受けた子が)全員受かるとは思ってないよ」と言った。残念な結果だった人よりもY君が頑張っていないのならそういう顔をするのもわかるが、Y君は頑張ったのだから喜んでいいんだよと言いたかった。でも、そういうやさしいY君は嫌いじゃないです。

H.26 中3(4月)入塾

H.27 大宮光陵高校 進学 ♂

北辰偏差値:48.8⇒52.5(最高値55.9)(3科)

52.4⇒55.6(最高値58.9)(5科)

S君はちょうど3年の夏期講習から入ってきた。当塾の夏期講習といえば、全41日間という、塾に通ったことのない生徒はもちろん、通ったことのある生徒でさえバカじゃないのという長さである。それにもかかわらず、まだ塾に慣れるか慣れないかのS君は高校の説明会や学校の提出物を制作する日を除いても36日間来たのだ。この夏を通じて私はS君の並々ならぬ意志を感じた。というのは嘘である。かけた時間に満足し成績が向上しないのは、効率の悪さに目を向けられないむしろ愚(おろ)か者である。現実に、S君にかける言葉もカルテに書く言葉も「やる気がない」「進歩がない」と厳しいものが多く、見せかけだけのくだらない質問なら、問答無用で席にお戻りいただくことも多々あった。

それでもS君はめげないどころか塾での学習時間は増えていき、冬期講習は全14日間10:10~21:40のコースをパーフェクトで通った。私は、本当に毎日のように隣町からS君の送り迎えをしてくれるご両親に塾へ通った意味を示したいと強く思った。

S君は受験校を坂戸高校と迷った末、硬式テニス部のある大宮光陵にした。学校の3者面談では「合格は難しい」と言われた。北辰の合格の可能性は12月が40%、最後の1月でも50%までしか達しなかった。しかし、問題はそれだけではなかった。S君は内申点が基準より大幅に低いにもかかわらず、大宮光陵は坂戸より内申点の扱いが37点も多いのである。大宮光陵の内申点の目安185点に対し、S君の内申点は154点である。31点多く得点してもそれでやっとイーブンであるのだからどれだけ分が悪いかは言うまでもない。担任が渋るのも無理はない。

しかし、受験生としてのS君を最も見てきたのは私であり、最も確信ある判断を下せるのも私である。塾では12,1,2月に分けて計6回模試を行ったが、6回すべて受けたのはS君1人だった。このことは、私の確信を強めてくれた。

私は出願前「まあ、受かるよ」と言った。あと、最初に強く志望していたのは坂戸だったので、いちおうS君の気持ちを確かめるために「光陵でも坂戸でもどっちでも受かるよ」と言った。入試前日、S君を含め塾へ来た何人かの生徒に言った。「今まで積み重ねてきたことを信じてとは言いません。」「受かりたいなら勝手に受かってください。そして、勝手に受かりましたと報告してくれたら私は満足です」と。この言葉には、現実とのギャップに屈することなく、ただひたすらがんばり続けたS君はもう自然と合格するだけの力を持っているという意味を込めたつもりだ。

入試当日、分からなかった問題を聞きに来たS君に、私は「質問が上手になったね。まだ入試対策をしてる気分になるよ」と言った。

H.26 中3(7月)入塾

H.27年度入試を終えて

合格発表の朝、妻に「緊張する?」と聞かれた。私は「Hちゃんのときほど」と答えた。妻は驚いたように「よく昔のこと覚えてたね」と言った(昔と言っても1年前の話である)。私は「Hちゃんはね」と言った。

私の哀しい性(さが)は、塾を巣立っていった生徒のことを1年もすればほとんど忘れてしまうことだ。普段の生活において思い出す必要もないといえばないのだが、完全に忘れてしまうのも怖い。だから、ときどき車の中一人で思い出そうとすることがあるが、多少の努力と時間が要る。

私が、合格の可能性50%の生徒に「勝手に受かってください」と言えるのは、試験でその子のペンがどのように動くかを予測できるからだ。この予測の精度を上げるためには、“生徒をじっくり見る”しかない。

私は、「この問題をやらせたら、ここまでできて、ここで間違え、○点を取るだろう」と、生徒の癖、傾向、次に取り組むべき問題の種類などを5科目×人数×365日考えている。1年で、最初で最後になるであろう先日の私の連休も気づけば書店の参考書コーナーで中3の次の課題を選んでいた。私の生徒に対する記憶は生徒の癖や傾向を覚えることとイコールなのだ。

塾に新顔が入れば、私はまた新たな癖や傾向をつかむことに勤(いそ)しむ。同時に、かつての生徒の癖や傾向の記憶はどんどん脳の片隅に追いやられる。これには、私がいくら拒(こば)んでもどうにも逆らうことはできない。また、心に余裕がないから、思い出にひたる余裕もない。私の関心は、今の生徒をいかに伸ばすかの一点にある。

年明けに今更(いまさら)感の強いニュースがあった。入試や合格発表で塾関係者による校内や校門付近での応援に、他の受験生や保護者から萎縮(いしゅく)するとの苦情が上がっていて、学校も対応に苦慮(くりょ)しているというニュースだ。「いいか、最後まで冷静にな!」と興奮気味に生徒の肩をつかむベンチコートに身をくるんだおじさん。「○○ちゃ~ん」と、子供とハイタッチを交わす女性スタッフ。そして、シャッターチャンスを逃すまいとそれを一眼レフで連写する中堅(ちゅうけん)幹部(かんぶ)。その中のベストショットが春のチラシを飾る。わかりやすい感動とはこのことを言う。

大衆はわかりやすい感動、わかりやすい興奮を欲しがる。大衆娯楽の代表であるテレビは今面白くなければチャンネルを変えられてしまう。反対に、本の面白みは、テレビと違って今すぐわからなくてもよいという点だ。10年、20年経って、あのときの意味がわかったり、あるいは、違った解釈(かいしゃく)に気づいたりするのは本の面白みだ。生徒が、10年後、20年後にふと塾のことを考えたとき、「あのときは特に楽しかったわけでもないし、先生が自分のことをどれだけ考えているかもわからなかった。でも、今思うと得たものは大きかったな」と10人、いや20人に1人は思ってくれると私は信じている。

また新しい年が始まってしまった。