市政クラブ行政視察

視察日程 平成24年8月19日、20日、21日

視察メンバー 栗本量生、(会派長)出口茂治 、山部 弘、磯崎誠治、 寺脇寛治、宮本憲治

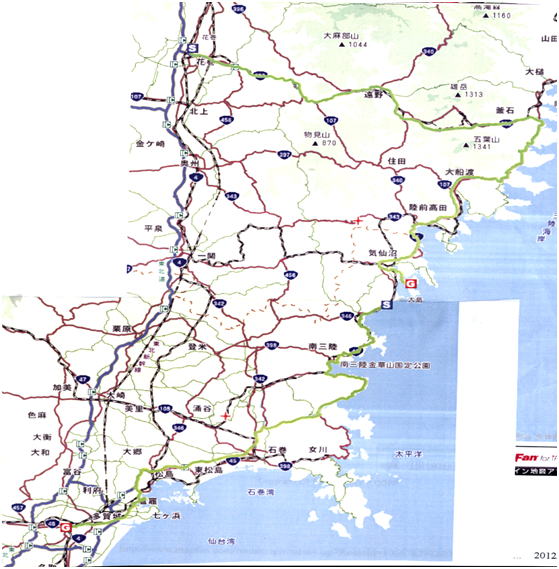

視察先 岩手県、宮城県

福島県 会津若松市。

視察項目 岩手県 宮城県

東北大震災の被災地の その後について。

会津若松市

議会改革、行政改革に ついて

岩手県 東北大震災の被災地のその後について。

視察第一日目と2日目は岩手県、宮城県の

東北大震災の被災地を見学させていただきました。ただ、

今回は復興に向けて大変忙しい各市町村の皆様のお手を煩わせてはとの考えから、どこの自治体に

もお願いしないで自分たちで、ネットで資料を収集しながら視察を行いました。

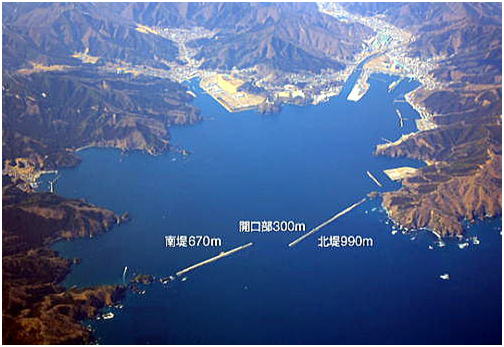

釜石市 花巻空港を出て一路、釜石市を目指しました。ここはH20年の我が会派の視察で、釜石市

のスーパー堤防について、研修をさせていただいたところです。

H20年当時の釜石市のスーパー堤防

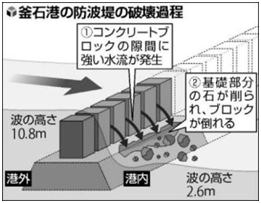

この釜石スーパー堤防は北側990m、南側670m、深さ63mの世界

最大水深の堤防としてギネスブックに認定されていました。また

、北側と南側の間は300mの航路がもうけられています。

2009年に2730億円という膨大な費用をかけ完成した、湾口防波堤は全

長約2キロ。防波堤としては世界最深63メートルの海底に基礎の石材が

置かれ、その上に幅30メートルのブロックが並ぶ。ブロックは海面から約

6メートル出ており、高さ5・6メートルの津波から街を守るよう想定されてい

た。

当時はこのスーパー堤防の規模の大きさに驚かされましたし、5.6m

程度の津波を防ぐのにこのような大規模な堤防が必要なのかとも

危惧したところです。

H20年の研修 津波のシュミレーション スーパー堤防にて

そして今回東北大震災のあの大津波により破壊されたスーパー堤防を

目の当たりにしてただただ唖然とするばかりでした、何という破壊力、言

葉もありません。

現在、私たち海南市でも海南港に海面上6mの防波堤が国によって建設

中でありますが、総費用270億円で釜石の堤防に比べ格段に規模の小さな

堤防です、あのスーパー堤防ですら10.8mの津波に破壊されました、本市

の想定津波8mということですが、大丈夫かなというのが正直な感想です。

最初に到達した高さ10・8メートルの津波は、防波堤の内側では高さ2・6

メートルにとどまった。しかし、ブロック同士の間にある約30センチのすきま

に強い力で水が流れたため、基礎の石が削られ、最終的にはブロックの

7割が倒壊したそうです。

東日本大震災の大津波で、世界一深い防波堤としてギネスブックにも認定

されている岩手県・釜石港の防波堤が破壊されたのは、コンクリートブロッ

クのすきまに発生した強い水流で基礎部分が削られたのが引き金になった

ことが、港湾空港技術研究所の分析で明らかになった。下の写真は釜石

市の整理されたがれき置き場ですが、未整理のがれきはまだまだ放置され

ています

釜石の広大な瓦礫置き場 未整理の瓦礫

現在、私たち海南市でも海南港に海面上6mの防波堤が国によって建

設中でありますが、総費用270億円で釜石の堤防に比べ格段に規模の

小さな堤防です、あのスーパー堤防ですら10.8mの津波に破壊されまし

た、本市の想定津波8mということですが、大丈夫かなというのが正直な感

想です。

岩手県立高田病院

3月11日の大地震により発生した大津波で、壊滅的な被害を受けた

岩手県陸前高田市。中心部にあった岩手県立高田病院も4階までを

大津波が襲い、多くの犠牲者を出すとともに、機能停止に陥った。

希望の一本松

高田松原はクロマツとアカマツからなる合計7万本もの松林は、仙台藩・岩手県

を代表する防潮林となり、景勝の一つであった。その白砂青松の景観は世に広く

評価されていた。

現在においては国の名勝や陸中海岸国立公園に地域指定され、様々な環境評

価・施設評価の選定地となり、2009(平成21年)には104万人の観光客が訪れ

るなど観光地としても賑わっていた

2011(平成23年)3月11日の東日本大震災で、高田松原は10メートルを超え

る大津波に呑み込まれ、ほぼ全ての松がなぎ倒され壊滅した。

その際、奇跡的に1本の松だけ倒れずに残りこの松は震災直後から復興のシン

ボルと捉えられ、「希望の松」「希望の一本松」「ど根性松」「奇跡の一本松」など

と通称されるようになった。しかし、この松の周囲の土壌は大地震による地盤沈

下で海水がしみ込み塩分過多の状態にあるため、海水で根が殆ど腐っており再

生不可能と判断、保護を事実上断念、接木を育てるなど苗木を移す計画を勧める

としている2012年7月には一度切断して内部に防腐処理を施しつつ金属製の

心棒を通すという形で保存することが発表された。

2012年9月12日、最後に残った松の木が伐採された。切られた松は防腐処理

を施した上で2013年2月に元の場所に戻して保存する予定となっている

東北の至る所にある瓦礫の山

被災した国道の橋脚と護岸

地盤沈下の岸壁にて

地盤が沈下し今も塩水がわ き出して使い物にならない土地

大きな船がまるで津波のものすごさを象徴するかのように道

路の脇に鎮座している。

女子職員が命つきるまで住民に避難を呼びかけ続けたあの防災

センター、今じゃ観光スポットの一つになっています。なんだ

かむなしい。いろいろな考えがあると思いますが早く撤去して

あげてほしい。

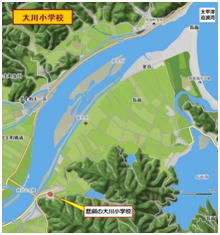

79人もの自動が犠牲になったあの大川小学校

市の職員や数人の子供たちが助かった裏山は、校庭とつながつており

、どおしてここに避難しなかったのか、残念。

大川小学校の子供たちが最初に避難しようとした橋のたもとの

小高い丘、とおてい100人もの子供たちが集合できる丘とはと

ても思えない。

塩水によって枯れてしまった田

津波で使えなくなった車の集積所

以上、花巻市から釜石市を経て仙台まで、東北の被災地を視察して参

りました。

H20年に視察した釜石市のスーパー堤防が無惨に崩壊しているのをみ

て、まず津波のすさまじさに驚かされました。

また、東北のすべての被災地で復興が1年以上たった今もほとんど進

んでいないのが現状。

今後防災計画を立てる場合、最悪の場合を想定し、復興をどうするか

といったところまで計画しておくべきではないかと感じました。

会津若松市 議会改革、行政改革について

議会からの政策形成

会津若松市議会 ~議会基本条例で実現する市民参加型政策サイクル ~

Ⅰ 会津若松市議会基本条例の制定プロセス

1 今般の議会改革のスタート …………………………………2

2 条例策定検討フレームの特色 ………………………………3

3 議会制度検討委員会 …………………………………………3

Ⅱ 会津若松市議会基本条例の概要と特色

1 議会基本条例の受け止め ……………………………………7

2 議会基本条例の全体構造 ……………………………………7

3 会津若松市議会基本条例の主要条項とその個別論点 ……7

4 会津若松市議会議員政治倫理条例 ……………………… 13

Ⅲ 政策形成サイクル(総論)

1 政策形成サイクルの基本フレーム …………………………16

2 政策形成サイクルの段階別概要 ……………………………16

3 意見整理から問題発見、課題設定までの具体例 …………17

4 システムとしての持続可能性及び全体最適性 ……………22

5 執行機関と議会との関係~政策形成サイクルの補助モデル~

…………23

Ⅳ 政策形成サイクル(各論)

1 ツール1;市民との意見交換会………………………………24

2 ツール2;広報広聴委員会 …………………………………29

3 ツール3;政策討論会 ………………………………………30

Ⅴ 議決責任と議員間討議

1 議決責任 ………………………………………………………35

2 議員間討議 ……………………………………………………35

Ⅵ 政策形成サイクルによる具体的実践

1 水道事業の第三者委託 ………………………………………39

2 議会活動・議員活動と議員報酬・議員定数等との関連性

及びそれらのあり方 40

3 鶴ケ城周辺公共施設利活用構想(素案)の再考に関する

決議…………45

4 正副議長選挙に係る所信表明会 ……………………………47

5 政策討論会分科会における政策研究等の状況 ……………50

Ⅶ 議会基本条例及び政策形成サイクルの成果・課題・今後の展望

1 議会基本条例制定後の成果と課題 …………………………54

2 今後の展望 ……………………………………………………54

3 議員と議会事務局の関係の再構築 …………………………54

Ⅰ 会津若松市議会基本条例の制定プロセス

1 今般の議会改革のスタート

⑴ 2度の合併を経験して

【参考P3~4】※以降【】内の参考ページは㈱ぎょうせい

発行、会津若松市議会編集図書「議会か

らの政策形成」の該当ページを示してい

ます。

① ゼロベースでの見直しの気づき

② 議員政治倫理条例化への取り組み

⑵ 平成19年5月臨時会(初議会)での議長選挙

① 議長候補者の議会改革への考え【P4~6】

② 新議長の議長提言【P15~27】

・ 会津若松市議会における議会改革について

「政策」としての議会改革の

理念・基本方向・検討事項

図表1 会津若松市議会における議会制度改革の体系

基本理念「市民の負託に応えう

る合議体たる議会づくりを目指して」

2 条例策定検討フレームの特色【P8~10】

⑴ 策定の基本フレーム

① 策定体制

議会制度検討委員会

(任意の委員会としての設置・運営)

② 2条例の同時制定

議会基本条例+議員政治倫理条例

③ 内部・外部環境の分析

強み+弱み+機会+脅威(SWOT分析)

④ 理論研究

北海学園大学神原勝教授(議会基本条例セミナー)

福島大学松野光伸教授(議会制度検討委員会委員)

⑤ 事例研究

伊賀市議会議員安本美栄子議員(事例紹介)

栗山町議会、三重県議会、伊賀市議会

(先進事例ベンチマーキング)

⑥ 市民参加

議会制度検討委員会への公募市民委員

+パブリックコメント、

試験的意見交換会の実施

⑵ 基本手順

第1期 ⇒ 議長提言期(平成19年5月~7月)

【P13~27】

政策としての議会改革(案)の提案

+議会制度検討委員会の設置

第2期 ⇒ 政策としての議会改革(案)検討期

(平成19年7月~9月)【P27~

環境分析+改革理念・方向

・具体的改革事項の検討

第3期 ⇒ 条例素案検討期

(平成19年10月~平成20年4月)【P32~37】

外部委員+理論研究+事例研究+逐条的検討

第4期 ⇒ 条例の成案期

(平成20年4月~6月)【P37~44】

議会内調整+市民との意見交換会

⑶ 議会制度検討委員会【P10~13】

会津若松市議会/議会制度検討委員会について

1 法令に基づくものではなく、任意の委員会とする。

⇒ 19年7月6日設置、20年5月30日終了【P13~27】

2 所掌事務

議長からの諮問により、次の事項を検討する。

1 議会改革の基本理念に関すること。

2 議会改革の基本方向に関すること。

3 改革検討事項の抽出及び検討主体に関すること。

4 改革検討事項の優先順位に関すること。

5 仮称・会津若松市議会基本条例及び仮称

・会津若松市議会議員政治倫理条例の

原案作成に関すること。

6 その他議会改革に関すること。

3 委員の構成等

1 委員は、2人以上の会派から1名ずつ選出し、7名で構成する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 正副議長は、委員会に出席し、発言することができる。

4 一人の無会派の議員は、委員外議員として出席でき、

また、委員長の許可あれば、発言することができる。

5 なお、議会改革の課題の抽出、優先順位・検討主体

の決定までは議員選出委員で行い、その後、当該委員

会として直接検討する事項】、具体的には、議会基本

条例及び議員政治倫理条例の検討 については、市

民及び学識経験者に委員として出席依頼するものとする

4 議会運営委員会、代表者会議との関係

議会制度検討委員会で抽出された課題のうち、議会運

営委員会または代表者会議の検討事項とされ た事項

については、それぞれ、議会運営委員会または代表者会

議で検討するものとする。

5 委員

1 議員(19年7月19日~)

2 委員長 小林 作一(市民クラブ)

3 副委員長 松崎 新(社会民主党・市民連合)

4 委 員 横山 淳(公志会)、坂内 和彦(新

生会津)、土屋 隆(公明党)、

斎藤 基雄(日本共産党会津若松市

議団)、成田 芳雄(市民夢クラブ會津)

5 学識経験者委員 福島大学行政政策学類教授

松野 光伸氏(19年10月9日~)

⑴ 任意組織としての位置付け

⑵ 外部委員の参画による効果

従前の構成 = 【議員】

当初の期待値 = 【議員】

+【公募市民】

+【学識経験者】=3

↓

実際の効果 = 【議員】

×【公募市民】

×【学識経験者】

=3+α

⑶ 正副議長が検討員会に出席

① その後の条例策定や運用が円滑に進んだ要

因と考えられる。

② 学識経験者松野委員のコメント⇒「検討委

員会に参加して意見も言い、

条例づくりに責任を持つ姿勢が鮮明であ

った。」

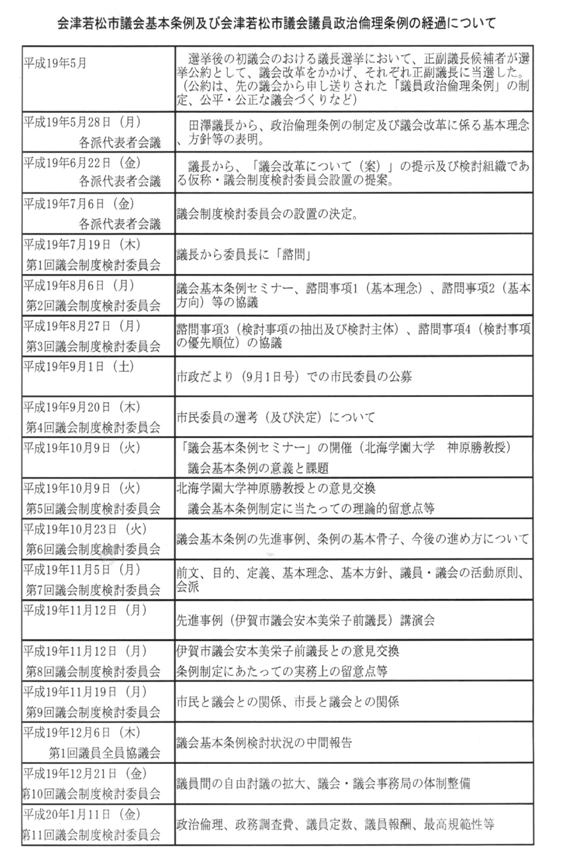

会津若松市議会基本条例及び会津若松市議会議員政治倫理条例の経過について

Ⅱ 会津若松市議会基本条例の概要と特色

1 議会基本条例の受け止め【P49~50】

⑴ 議会基本条例の定義

《神原勝教授による定義》

「自治体の政府制度である二元代表民主制を首長と対

等に担う議会が、主権者市民の負託に応えて優れたま

ちをつくるために、議会運営の理念・理念を具体化す

る制度・制度を作動させる原則などを定めた条例で、

当該自治体レベルの議会運営に関する最高規範として

位置付けたもの」と定義される。

⑵ 会津若松市議会での基本条例の受け止め方

議会活動 ⇒ 顧客である市民を対象として行う新たな

価値創造のための一連の諸活動

議会基本条例の再定義

⇒ 議会基本条例とは市民参加を基軸とした

政策形成サイクルの確立と実践によって

、積極的な政策形成を行い、まちづく

りに貢献していく、そのためのツールであ

る。

議会による政策形成

⇒ 監視機能↑+政策立案機能

↑+市民参加↑=団体意思決定機能

⇒ 市政貢献

※ 市政発展への貢献が最終目的、か

つ、エンドユーザーは市民。

※ 議会内の仕組みやルールづくりは

その手段(ツール)に過ぎない。

2 議会基本条例の全体構造

⇒ 単純化した2つのとらえ方【P200~202】

⑴ 全体構造A「政策形成サイクルの主要3ツール

① 市民との意見交換会(第5条)

⇒ 意見聴取」(政策形成サイクルの起点)

② 広報広聴委員会(第6条)

⇒ 意見整理→問題発見→課題設定

③ 政策討論会(第13条)

⇒ 問題分析→政策立案

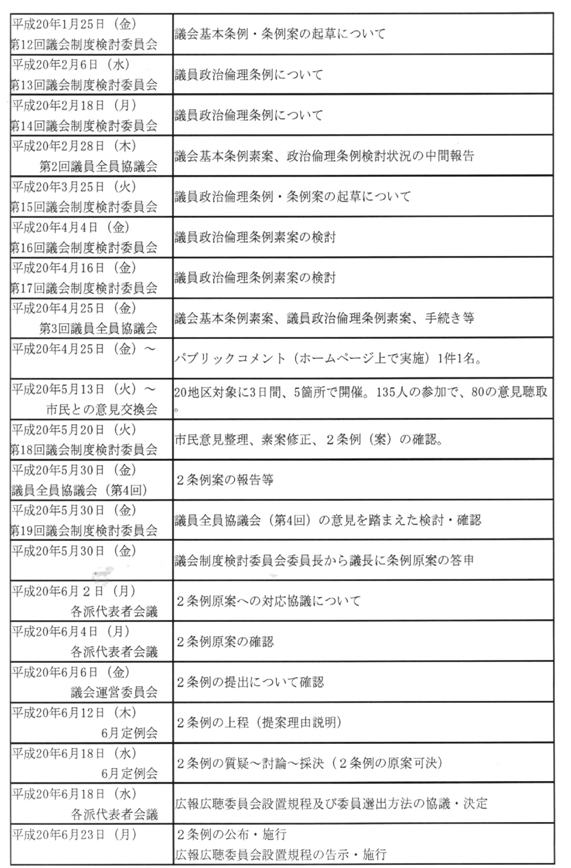

⑵ 全体構造B「議決責任からバックキャスト的にみると・」(図表2)

3 会津若松市議会基本条例の主要条項とその個別論点【P55~79】

会津若松市議会基本条例 平成20年6月23日

会津若松市条例第19号

平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法による機関委任事務の

廃止によって、地方自治体(以下 「自治体」という。)は自らの責任に

おいて、自治体のすべての事務を決定することとなり、これらの事務に対

して、議会の審議権、議決権、調査権、検査権が及ぶなど、その権限が強

化された結果、議会の担うべき役割や責任も大きくなった。

このような中、地方議会を担う者が、その責務を果たしていくためには、

二元代表制の趣旨を踏まえ、首長相互の抑制と均衡を図りながら、自治体

の自立に対応できる議会へと自らを改革していかなければならない。

この自己変革に当たっては、議事機関たる議会はまず、多様な市民の多様

な意見を多様に代表できる、という合議機関としての特性を最大限に生かし

ていくために、これまで以上に公平・公正・透明な議会運営や開かた議会づ

くりを推進し、情報の提供と共有化を図りながら、市民の積極的な参加を求

めていくことが必要である。

他方で議会は、このような市民参加を礎として、市民との活発な意見交換を

図り、そこで得られた意見を大切にしながら、議員同士が自由闊達な議論

をたたかわせ、そのような中から、論点や課題を明らかにしたり、意見を

切に政策を決定するとともに、その執行を監視し、さらには、政策提言や政

策立案を積極的に行っていかなければならないのである。

このような認識のもと、会津若松市議会は、これまで連綿と続いている、

受け継ぎつつ、未来に向けた新たな価値の創造に向けて、不断の努力を重ね

るとともに、市民の多様な意見を反映しうる合議体としての議会づくりを通

じ、市民の負託にこたえていくことを決意するものである。

ここに、会津若松市議会及び構成員である議員が活動していくに当たって

、最も根幹となる支柱として、また、そのよって立つ基盤として、この条例

を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役

割を明らかにするとともに、議会及び議員の活動原則等の議

会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨

に基づく市民の負託に的確にこたえ、もって市民福祉の向上

と公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

⑴ 公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた

議会を目指すこと。

⑵ 市民の多様な意見を把握し、政策形成に適切に反映でき

るよう、市民参加の機会の拡充 に努めること。

⑶ 把握した市民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案

等の強化に努めること。

⑷ 市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかを

監視し、評価すること。

⑸ 議会運営は、市民の傍聴の意欲が高まるよう、分かりや

すい視点、方法等で行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

⑴ 議会が言論の場であること及び合議制の機関であること

を認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

⑵ 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握すると

ともに、自己の資質を高める不断の研さんによって、市

民全体の奉仕者、代表者としてふさわしい活動をすること。

⑶ 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとどま

らず、市民全体の福祉の上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成するものとする。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

3 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間で

調整を行い、合意形成に努めるもの とする。

4 議長は、必要があると認めるときは、会派の代表者の会議を開

催する。

5 会派の代表者の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(市民と議会との関係)

第5条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、情報の

共有を推進するとともに、説明 責任を十分に果たさなければ

ならない。

2 議会は、本会議、常任委員会のほか、すべての会議を原則公開

とする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の2に規

定する学識経験者等による専門的調 査の活用並びに同法第109

条第5項に規定する公聴会制度及び同条第6項に規定する参考

反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を市民からの政策提案として受け止め、

審議等に当たっては請願者及び陳情 者の説明機会の確保に努

者の意見を聴 くものとする。

5 議会は、市民の多様な意見を把握し、反映しうる合議体として

の特色を最大限に生かし、市民参加 の推進に努めるとともに

、市民との意見交換の場を多様に設けるものとする。

6 議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の審議の経過及び

結果について報告するとともに、政 策形成に関する意見交換

を行うため、市民との意見交換会を開催しなければならない。

7 市民との意見交換会に関し必要な事項は、別に定める。

(広報広聴委員会)

第6条 議会は、広報広聴機能の充実のため、議員で構成する広報広聴

委員会を設置する。

2 広報広聴委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(附属機関の設置)

第7条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるとき

は、別に条例で定めるところにより、附属機関を設置すること

ができる。

(議決責任等)

第8条 議会は、議決責任を深く_____認識するとともに、議案等を議

決し、自治体としての意思決定又は政 策決定をしたときは、

市民に対して説明する責務を有する。

2 議会は、議会運営に関し、市民に対して説明する責務を有する。

(市長等との関係の基本原則)

第9条 議会審議における議員と市長その他の執行機関及びその補助職

員(以下「市等」という。) との関係は、次に掲げるところ

により、緊張関係の保持に努めるものとする。

⑴ 本会議における議員と市長等との質疑応答は、論点及び争点を

明確にして行うものとする。

⑵ 議長から本会議及び委員会に出席を要請された市長等は、議長

又は委員長の許

⑶ 可を得て、議員の 質問に対して反問することができる。

⑷ 議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を

行わなければならない。

⑸ 議会は、市長が提案する重要な政策については、議会審議を通

じて政策水準の一層の向上を図るため、市長に対し、必要な情

報を明らかにするよう求めるものとする。

(監視及び評価)

第10条 議会は、市長等の事務の執行について、事前又は事後に監視す

る責務を有する。

2 議会は、本会議における審議、議決等を通じて、市民に対して

市長等の事務の執行についての評価 を明らかにする責務を有

する。

(政策立案、政策提案及び政策提言)

第11条 議会は、市の政策水準の向上を図るため、政策立案機能の強化

に努め、もって条例の提案、議 案の修正、決議等の政策提案

を行うとともに、市長等に対し、政策提言を行う。

(議員間の討議による合意形成)

第12条 議会は、言論の場であることを十分に認識し、議員相互間の自

由な討議を中心に運営されなけ ればならない。

2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査に当

たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間

の議論を尽くすよう努めるものとする。

(政策討論会)

第13条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、共通認識

及び合意形成を図り、もって政 策立案、政策提案及び政策提

言を推進するため、政策討論会を開催するものとする。

2 政策討論会に関し必要な事項は、別に定める。

(常任委員会)

第14条 常任委員会は、議会における政策立案及び政策提案を積極的に

行うものとする。

(議会による研修)

第15条 議会は、政策提言及び政策立案能力の向上を図るため、研修を

実施する。

2 議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民

等との研修会を開催するものとする。

(議員による研修及び調査研究)

第16条 議員は、政策提言及び政策立案能力の向上のため、研修及び調

査研究に努めるものとする。

(議会図書室)

第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努

めるものとする。

(議会事務局)

第18条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効

率的に行うため、議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るも

のとする。

(議員の政治倫理)

第19条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、会

津若松市議会議員政治倫理条 例(平成20年会津若松市条例第20

号)を遵守し、品位の保持に努めなければならない。

(政務調査費)

第20条 会派の代表者は、会津若松市議会政務調査費の交付に関する条例

(平成13年会津若松市条例第 1号)第2条の規定により調査研

究に資するために政務調査費の交付を受けたときは、会計帳簿、

領収書等を整理し、その使途の透明性を確保するものとする。

2 会派の代表者は、政務調査費の収支報告書について、自ら説明責

任を果たすよう努めるものとする。

(予算の確保)

第21条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確

保するとともに、より円滑な 議会運営を実現するため、必要な

予算の確保に努めるものとする。

(継続的な検討)

第22条 この条例の施行後、議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等

を勘案して、議会運営に係る 不断の評価と改善を行い、必要が

あると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その

結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 議会は、この条例を改正するに当たっては、議員全員が賛同する

場合であっても、本会議において改正の理由を説明しなければな

らない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 2 3 年3月 2 8 日条例第9号)

論点1:前文

市民参加を基軸とした基本方向

論点2:議会の活動原則(第2条)

「市長に対抗するためには議会が一つにまとまる必要性がある

という視点」だったが、

⇒ 「議会だけでまとまるのではなく、議会は市民と結びつい

て、市民意見を後ろ盾にして、活動していくべき」という考え

方に前進

→ その後の市民との意見交換会、政策形成サイクルを制度設計

する際のバックボーンに

論点3:議員関係~活動原則(第3条)、研修(第16条)、倫理(第19条)

(論点)議員は、一部団体・地域の代表か、それとも、全体の代表か。

(松野委員)~市民の部分的意思や利害を多様に反映

(代表)することこそが、議会活動の前

提として強調される必要がある。

論点4:会派(第4条)、政務調査費(第20条)

① 会派について

「議会内の政策形成主体としての会派の位置付けを明確にする」

・ 三重県議会基本条例第5条第2項規定を、合議体たる議会全体

としての合意形成の必要性と重要性に鑑み、その実現のための

会派の役割を制度上明らかにした点にあるとの受け止め。

・ 会派を政策形成主体としての位置付け

・ 政策のすべてを共有しないまでも、政策に関する理念レベルは

共有する集団

・ 会派の原則結成規定(条例上の正規の組織)

② 政務調査費について

説明責任の加重

論点5:市民との関係(第5条~第8条)

① 市民と議会の関係(第5条)(※「Ⅳ政策形成サイクル

(各論)」の中での説明参照)

市民との意見交換会の根拠規定(平成23年3月定例会で条

例を改正し、市民との意見交換会の開催を明文化)

② 広報広聴委員会(第6条)(※「Ⅳ政策形成サイクル

(各論)」の中での説明参照)

広報編集員会を発展的解消し、条例に基づく会議として

、広報及び広聴機能を担当する組織として設置

③ 附属機関(第7条)

附属機関としての政治倫理審査会設置の一般規定

条例上の附属機関であって、地方自治上の附属機関とま

では位置付けない

④ 議決責任(第8条)(※ Ⅴの議決責任と議員間討議の中での

説明参照)

議決責任の明確化(本市条例の特徴)

・ 説明責任を媒介として、政治的・道義的な議決責任を規

定しようとするもの

論点6:市長との関係(第9条~第11条)

① 市長との関係の基本原則(第9条)

ⅰ)市長等への反問権の付与

・ 反問権については、議会運営委員会で2つの機能を定義

【反問権をどのように定義したのか】

→ 第1は、「質問の趣旨・内容の確認」である。

第2は、「質問の背景・根拠の確認」であるが、

この第2の機能こそ「政策水準の向上に向

けた論点・争点の明確化」という趣旨に照

らせば、反問の主たる機能ではないかと考

えているところである。

第3として、市長等が議員に対し、代替案を提示

要求(A議員はその政策をどう考えるのか

等々)することも反問に含まれるか否かが

問題となるが、反問は、あくまで議員の質

問に対し、不明な点(趣旨、根拠等)を逆

質問することであるとの見解に立ち、第3

の機能はその範囲外として、定義に盛り込

まなかったところである

(反問というよりは反論に近いイメージである)。

ⅱ)地方自治法第96条第2項の議決事件の拡大について

・ 条例規定の見送り

② 監視・評価(第10条)

③ 政策立案・政策提案・政策提言(第11条)

一般に、議会は執行機関に比べて相対的に経営資源が劣ると

して監視機能に特化すべきとする見解と、監視機能に加えて

政策立案機能をも担うべきとする見解が存在するが、会津若

松市議会では、第10条及び第11条によって、両方の機能を果

たしていくことを想定している。(※ 「Ⅲ政策形成サイク

ル(総論)」の中での説明参照)

論点7:議員間討議・政策討論会(第12条・第13条)

① 議員間による討議(第12条)(※「Ⅴ議決責任と議員間討議」

の中での説明参照)

議会が原論の府であることを踏まえ、議会の活動原則として

の議員間討議の規定、審議結果である議決の主体が、議員では

なく議会であることに鑑み、本会議・委員会における議案審議

・審査における議事手続きの一つとしての議員間討議の位置付

けを規定し、議決にいたる経過と結果を議会を主語として説明

しうるようにすることを担保している。

② 政策討論会(第13条)(※「Ⅳ政策形成サイクル(各論)」の

中での説明参照)

市長への政策提言を主たる対象(当初設計)

政策立案、政策提案の推進

論点8:議会の体制整備・機能強化、予算の確保(第14条~第18条、

第21条)

① 議会の体制整備・機能強化

常任委員会の政策立案機能強化(第14条)、議会による研修

(第15条)、議員による研修(第16条)、議会図書室

(第17条)、議会事務局(第18条)、予算の確保(第21条) から構成される。

② 予算の確保(第21条)

二元代表制を踏まえた予算確保の努力規定

論点9:最高規範性

他の条例に対して法的優位性を持つものではないとの見解でまと

まり、最高規範性の明文上の規定は見送られた。

⇒ 明文上は規定しないものの、最高規範としての趣旨や実

質的な意義をどのように盛り込むか検討 → 前文、

第22条第1項、第22条第2項

⑽ 論点10:議員の政治倫理

会津若松市議会における議会基本条例と議員政治倫理条例との関

係は、【議会基本条例⇒議員政治倫理条例】(当初は、議会のあり

方《議会基本条例》を明確にし、その中で議員のあり方《議員政治

倫理条例》を見定めようとした)との関係であったものが、条例素

案の検討プロセスの中で、両者の関係は、【議会基本条例⇔議員政

治倫理条例】(議会基本条例で標榜する市民参加を推進するための

前提として、議員が市民から信頼を得る基盤《議員政治倫理条例》

を再認識したこと)という相互的な関係になっていった。(図表3)

図表3 基本条例と議員政治倫理条例との関係

4 会津若松市議会議員政治倫理条例【P79~83】

会津若松市議会議員政治倫理条例 平成20年6月23日

会津若松市条例第20号

会津若松市議会が目指している市民参加を礎とした新たな議会づくりは、議員に

対する市民の揺るぎない信頼があって初めて実現できるものである。

そのためには、議員は公職者としての高い倫理観と深い見識により、自ら考える

明確な政治倫理基準に基づき、誇りと自信をもって市政を担いつつ、説明責任を果

たしていくことが必要である。 ここに、議員と市民との信頼関係を築く基盤とし

て、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議会を構成する議員が、市民全体の代表者として、

また、市民全体の奉仕者とし て議員活動を行う際に遵守すべき

行動基準(以下「政治倫理基準」という。)について定めるとと

もに、市民が議員活動について説明を求める機会を保障すること

により、議員が市民から信頼を得る基盤を作り、もって公正で民

主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、第4条に規定

する政治倫理基準を遵守して 活動しなければならない。

2 議員は、自ら研さんを積み、資質を高めるとともに、市民の信頼

に値する倫理性を自覚し、その品位の保持に努めなければならな

い。

3 議員は、法令及び条例を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかな

る不当な要求にも屈しない。

4 議員は、市民からの求めの有無にかかわらず、自ら率先して説明

責任を果たさなければならない。

(市民の役割)

第3条 市民は、議員の活動及び政治姿勢に注目し、必要に応じ、議員に

説明責任を果たすことを求めるものとする。

(政治倫理基準)

第4条 議員は、市長その他の執行機関及びその補助職員並びに市が資本

金、基本金その他これに準ず るものを出資し、又は拠出してい

る公益法人(以下「出資団体」という。)及び指定管理者(会津

若 松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成

17年会津若松市条例第10号)第5条の規 定により指定されたも

のをいう。)の役職員(以下「職員等」という。)に対し、その

権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、

公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはな

らない。

⑴ 公共工事の請負等のあっせん

⑵ 公共施設の入居に関しての推薦

⑶ 職員等の採用、異動、昇任その他の人事への関与

⑷ 許認可、補助金その他の給付の決定への関与

⑸ 前4号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げる行為

2 議員は、その地位を利用して、いかなる金品も受領してはならな

い。

3 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力

をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても

、セクシャル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動

又は行為をいう。)その他人権侵害のおそれのある行為をしては

ならない。

4 議員は、飲食物の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのあ

る行為をしてはならない。

(就業等の報告義務)

第5条 議員は、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該

当する法人その他の団体(出 資団体を除く。以下「法人等」と

いう。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しく

はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いている場合は、

速やかに議長に報告しなければならない。事業を休止したとき又

は職を辞したときも同様とする。

⑴ 収益事業を営む法人等

⑵ 市の許認可が必要な事業を営む法人等

⑶ 市から補助金等を受け、又は受けようとする法人等

(議員の依頼等に対する記録)

第6条 議長は、議員が行う職員等に対する口頭による要請に対して、日

時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員

等の任命権者等に求めるものとする。

(職務関連犯罪による逮捕後の説明会)

第7条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4ま

での各条及び第198条に定める贈収賄罪並びに公職にある者等の

あっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律

第130号)第1条の罪(以下「職務関連犯罪」という。)による

逮捕後、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に

、市民に対する説明会の開催を求めることができる。

(職務関連犯罪による起訴後の説明会)

第8条 議員は、職務関連犯罪により起訴され、なお引き続きその職にと

どまろうとするときは、議長に、市民に対する説明会の開催を求

めることができる。この場合において、当該議員は説明会に出席

し、釈明しなければならない。

2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、起訴の

日から30日以内に当該議員に説明会の開催を請求することができ

る。

(職務関連犯罪の有罪判決後の説明会)

第9条 議員が職務関連犯罪の罪により有罪判決の宣告を受け、なお引き

続きその職にとどまろうとするときの説明会の開催等については

、前条の規定を準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日

から14日を経過した日以後20日以内とする。

(職務関連犯罪の有罪確定後の措置)

第10条 議員は、職務関連犯罪の罪により有罪判決の宣告を受け、その刑

が確定したときは、公職選挙 法(昭和25年法律第100号)第11

条第1項の規定により失職する場合を除き、市民全体の代表者と

しての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するた

め、辞職手続きをとるものとする。

(審査の請求)

第11条 市民は、議員に第4条に規定する政治倫理基準又は法令若しくは

条例(以下「政治倫理基準等」 という。)に違反する行為があ

ると認めるときは、当該違反する行為を証する書類を添え、会津

若松市議会議員の選挙権を有する者4人以上の者の連署とともに

、議長に対し審査の請求をすることができる。

(政治倫理審査会の設置)

第12条 議会に、会津若松市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前条に規定する審査の請求があった場合において、

議長の求めに応じ、当該請求の事案 を調査審議し、その結果

を報告する。

3 審査会は、前項の調査審議を行うほか、政治倫理に関して議長

に意見を述べることができる。

(審査会の組織等)

第13条 審査会は、議長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 議長は、必要があると認めるときは、議員を委員として委嘱する

ことができる。

3 委員の任期は、審査会が結論を出す日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、また、同様とする。

(審査会の委員)

第14条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員

長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第15条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くこと

ができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは

、委員長の決するところによる。

(審査会の調査)

第16条 審査会は、調査審議を行うに当たり、審査の請求の対象とされた

議員(以下「被請求議員」と いう。)又は関係人に対し、事情

聴取、資料の請求等の必要な行為を行うことができる。

(被請求議員等の義務)

第17条 被請求議員及び関係人は、審査会から、資料の提供や審査会への

出席を求められたときは、これに応じなければならない。

2 被請求議員及び関係人は、審査会において、口頭又は文書により

意見を述べることができる。

(結果の報告)

第18条 議長は、第12条第2項の規定による結果の報告を受けたときは、

審査の請求をした者及び被請求議員に対し、その内容を文書で通

知するとともに、その概要を公表するものとする。この場合にお

いて、次項の弁明書の提出があったときは、当該弁明書と併せて

公表するものとする。

2 被請求議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、

弁明書を議長に提出することがで きる。

(議会の措置)

第19条 議会は、審査会の報告を尊重するものとする。

2 議会は、被請求議員が政治倫理基準等に違反したものと認められ

るときは、市民の信頼を回復する ために必要な措置を講ずるも

のとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第7条から第9条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施

行日」という。)以後に逮捕され、起訴され、又は有罪判決の宣

告を受けた議員について適用する。

3 第11条に規定する審査の請求は、施行日以後に行われた議員の

行為について適用する。

条例の特徴

① 議会基本条例との同時制定による市民との新たな信頼関係構築を立

法趣旨としたこと

② 資産公開制度は規定していない(補完的機能⇒就業等の報告義務を

規定)

③ 政治倫理基準にセクハラ等の人権侵害の行為を入れたこと

④ 政治倫理審査会を議会の附属機関として設置したこと

④ 審査の請求要件を請求者と連署4人の計5人としたこと

Ⅲ 政策形成サイクル(総論)

2 政策形成サイクルの段階別概要【P91~92】

⑴ 政策研究

◎ 問題発見 ⇒ 課題設定 ⇒ 問題分析

→ 市民との意見交換会で市民から「意見を聴取」する。

→ 多様、多数の「意見を整理」し、「問題を発見」する。

→ 発見した問題を一般化、抽象化することで、「課題設定」を行

う。

→ 設定された課題については、優先順位、重要性、緊急性等を

考察・評価する。

⑵ 政策立案・政策決定・政策評価

◎ 上記の政策研究を行った上で、政策討論会などを通して、調査

研究(インプット)を行い、具体的な政策(条例立案・議案修

正・政策提言)として、立案・決定(アウトプット)に結び付

けていく。また、あわせて、政策執行による地域振興と市民福

祉向上への成果(アウトカム)を市議会全体の評価尺度で評価

し、説明・報告する。

※ 政策研究は、サイクルの起点として極めて重要な位置を占める。

※ いただいた市民意見を、市長に伝達するだけでは議会は単なる

「使者」にすぎず、その意味では、市民との意見交換会を「議会

活動」として認識することはできない。いただいた意見は、少な

くとも議会内にも「政策情報」として蓄積することが議会活動と

いうための必要条件となる。

3 意見整理から問題発見、課題設定までの具体例【P93~101】

⑴ 問題発見を行うための意見整理プロセス

① 市民意見の整理

→ 政策サイクルの問題発見の前提。

② 問題発見とは

→ 現在の状態と実現したい姿とのギャップの把握と定義。

③ 市民意見の分類

→ 市民意見を中分類~大分類に分類する。

④ 課題設定につなげる

→ 分類した意見を分析し、問題発見に取り組む。

⑵ 課題設定の具体的方法

① 課題設定の意義

→ 問題発見の段階で問題を把握した後、市民ニーズを把握し

、特に取り上げて解決すべきもの、実現すべき問題をテー

マとして設定することと定義。

② 課題設定の重要性

→ 会津若松市議会としての認識。

ⅰ)課題設定が済めば、その後のサイクルが機能する。

ⅱ)議員個々の課題設定との調和。

③ 課題設定の基本視点

→ 市民ニーズに照らしての重要性だけでなく、議事機関とし

ての機能や執行機関との機能的相違などを踏まえ、設定す

る。

ⅰ)さまざまな市民意見を分析しながら、市民ニーズを見出す。

ⅱ)議会としては、可能な限り、市民視点での横割り的・総合

的な課題を設定する。

ⅲ)課題は、何らかな方策によって議会内の合意形成が図られ

たり、解決できたりする性質のものに限らず設定する。

④ 設定した課題(政策課題)及び検討主体の振り分け

→ P16 図表5のとおり。課題を調査研究・議論する主体

は、政策討論会(全体会、分科会、議会制度検討委員会

)に振り分けている。

図表5 設定した政策課題

⑶ 課題設定から問題分析までの具体例

① ①問題分析の意義

→ 問題分析とは、課題設定により設定されたテーマについて

、何がどのように問題なのかを具体的に明らかにすること

と定義。

② 政策討論会での問題分析

→ 主に政策討論会分科会で行う。設定テーマは抽象化されて

おり、ダイレクトに政策立案に結びつかない。何が問題か

、どこに問題があるかなど、事実の洗い出し作業といった

分析を行う。

⑷ 課題設定までの検討プロセスの具体例

① 課題1「議会活動と議員定数等との関連性及びそれらのあり方につ

いて」の場合

ⅰ)市民意見の受け止め

⇒ 意見交換会では、議員定数、議員報酬及び政務調

査費に関して、本市の厳しい財政状況の観点から

、その削減や見直しを求める意見が寄せられた。

一方で、今後の議会運営や議員活動に対しては、

議会基本条例や市民との意見交換会への評価と相

まった期待等も寄せられた。(P18 図表6)

ⅱ)問題発見及び課題設定

⇒ 以上の意見は、そもそも市議会や議員に関する情

報について、その提供や共有が不十分であることに

起因していると考えられる。今後の取り組みの前提

として、議会活動の実態に関するより適切かつタイ

ムリーな情報を提供していくことが必要である。そ

の上で、議員定数、議員報酬及び政務調査費につい

ては、財政状況を勘案しつつも、議会基本条例を踏

まえた今後の議会運営・議員活動のあり方を見定め

ながら、両者の関連性も含めた検討を行っていくこ

とが必要である。

そこで、課題については、「議員定数等の削減あり

き」ではなく、「議員定数等と議会活動との関連性

及びそのあり方について」と設定するものである。

ⅲ)今後の対応方針

⇒ この課題は、議会及び議員の最重要課題であること

、また、複数の議会内組織(議員定数は議会運営委

員会、議員報酬及び政務調査費は各派代表者会議)

にわたる横断的課題であることなどから、議会制度

検討委員会のテーマとして設定・提案しようとする

ものである。

図表6 市民意見の整理例1

② 課題2「財政の持続可能性と事業・サービスの調和について」の

場合

ⅰ)市民意見の受け止め

⇒ 意見交換会では、合併特例事業等の大型事業の必

要性、大型事業等を現行どおり遂行した場合にお

ける市債残高への不安、このような不安を背景と

した本市財政の持続可能性への疑問、大型事業の

優先順位見直しへの要請など、本市の厳しい財政

状況を不安視する意見が数多く寄せられた。他方

で 、個別分野では、道路、下水道等の都市基盤

整備の推進や生活路線バス等の市民サービスの向上

を求めるなど、「歳出増」につながる意見が寄せら

れるとともに、税金等の市民負担軽減を求めるな

ど、「歳入減」につながる意見が寄せられており

、これらの意見の単純合計としては「サービスは

高く負担は少なく」という意見に集約されると

考えられる。(P20

図表7)

ⅱ)問題発見及び課題設定

⇒ 本市の経営状況や財政状態を不安視・疑問視する

声は、そもそも財政に関する情報について、その

提供が不十分であることに起因していると考えら

れる。そのため、財政状態については、よりわか

りやすい内容での説明責任が求められるため、こ

の点については、先の本会議の議論も踏まえ、議

会としても、執行機関に要望していく。

一方で、市民へのわかりすい説明については、議

会としても、「本市財政の持続可能性」をテーマ

に、議会としての財政分析の調査研究を行う。併

せて、決算審査のあり方についての検討も行いな

がら、議会の視点での財政状況の解明・説明に努

めていく。

また、財政状態の悪化を不安視する一方での「サ

ービスは高く、負担は少なく」という市民意見は

、一見すると「あれも、これも」との一方的な意

見とも受けとめられる。しかしながらこれらは

、「財政に関する情報不足」を最大の理由として

、市民が「あれか、これか」という選択・検討を

できるだけの論点情報が提供されていないことが

原因と考えられる。そこで、議会としては、大型

事業や市民サービスの必要性、各事業・サービス

の費用対効果、課題・問題点などを調査研究し、

その結果を適時に提供しながら、事業間の優先順

位などについて議会内の議論及び市民との意見交

換を行う。これにより、市民が、「あれか、これ

か」を選択できるための舞台を整えようとするも

のである(なお、こうした横断的な課題設定は縦

割組織の執行機関では極めて困難であり、議会な

らでは課題設定と考えられる)。

以上のような観点から、課題については「本市財

政の持続可能性と大型事業推進や市民サービス向

上との調和について~市民が事業・サービスを検

討・選択しうる舞台づくり」と設定しようとする

ものである。

ⅲ)今後の対応方針

⇒ この課題は、横断的課題であることなどから、広

報広聴委員会から、議員全員による政策討論会の

テーマとして提案されたものであるが、テーマと

しての熟度を勘案し、政策討論会の第1分科会テ

ーマとして設定し、調査研究していくことを提案

しようとするものである。

図表7 市民意見の整理例2

4 システムとしての持続可能性及び全体最適性【P101~103】

⑴

議会は市民とのチャンネル(市民との意見交換会等)を常に意識

し、かつ活用しながら、市民に開かれた形で、議会における政策

形成活動を無理なく持続的に展開していくことが可能となる。

⑵ 全体最適性

市民参加を包含する形で、一定の「全体最適性」も確保されたも

のと評価している。

⑶ 政策形成サイクルの短所とその補完機能

① システムとしての弱み

市民意見から議会の政策形成まで時間がかかる

② 弱みをいかに補うか

政策討論会分科会における政策研究(問題分析)が重要な位置付

けと機能を果たす

5 執行機関と議会との関係~政策形成サイクルの補助モデル~【P103~105】

⑴ 議会活動の領域をめぐる論議

議会の活動領域は、監視機能に特化すべきか、監視機能だけでな

く政策立案機能にも力をいれるべきか。

会津若松市議会の場合

⇒ 議会基本条例第2条に規定する議会活動の原則を踏まえ、監

視機能及び政策立案機能に、市民参加を加え、山梨学院大学江

藤俊昭教授が提唱されている「協働型議会」を目指す。

政策形成サイクルは、議会と市民との関係に重点をおいたも

の、執行機関との関係は明示的に説明されていない。そこで

、議会と執行機関との関係を取り入れたサイクルについても

、補助モデルとして想定、援用している。

⑵ 監視及び政策立案の2機能の果たし方(図表8)

① 「過度」の競争は回避したい ⇒ 二重市政の愚の回避。

② フォロワーからチャレンジャーへ

経営資源に優れるリーダーとしての執行機関に対して、従来は

黙認的なという意味で「フォロワー」的な地位に安住していた

議会は、今後は、まず「監視機能」に関しては、チャレンジャ

ーとしての地位でその機能を発揮することを起点とする。

③ チャレンジャーを原点・起点としたニッチ戦略

「監視機能」を通じて得た「すきまの政策情報」を生かして、

「政策立案機能」につなげていく、すなわち、「政策立案機能

」については、ニッチャーとしての地位でその機能を果たし

ていくというモデルである。

④ 監視機能と政策立案機能の「両立」→2者選択的両立ではなく2

者の **「相乗効果」を意図 このモデルは、議会が

限られた経営資源のもとで、執行機関との適度な競争を行ったう

えで、監視機能と政策立案機能を両立させようとするモデルであ

る。議会と執行機関の機関競争主義という制度的な枠組みを踏ま

えつつ、「経営資源」を量的、質的な2点からとらえ、議会にお

ける監視機能と政策立案機能の相乗効果的な果たし方を動態的に

説明する試み。

図表8 議会の新しい活動領域

・量的経営資源:職員数、資金、生産能力等

・質的経営資源:マーケティング力、技術水準等

Ⅳ 政策形成サイクル(各論)

1 ツール :市民と意見交換会【P108~136】

会津若松市議会市民との意見交換会開催要領 [平成20年7

月1日議長決裁]

1 開催趣旨

会津若松市議会が、多様な市民の多様な意見を多様に代表し

うるという合議機関としての役割を適切に果たし、会津若松市政

の発展に貢献していくためには、大勢の市民と結びついていける

よう、積極的な市民参加を求めていくことが必要である。会津若

松市議会市民との意見交換会(以下「意見交 換会」という。)

は、市民との活発な意見交換を図る具体的な場として、会津若松

市議会基本条例第 5条第4項の規定に基づき、開催するもので

ある。

2 意見交換会の種類

意見交換会は、地区別意見交換会及び分野別意見交換会で構

成する。

⑴ 地区別意見交換会とは、行政区を基本単位として行う意見交

換会のことである。

⑵ 分野別意見交換会は、行政分野別に行う意見交換会のことで

ある。

3 地区別意見交換会

⑴ 班の編成及び構成

① 班は6人で構成し、5班編成とする。

② 班編成は、広報広聴委員、所属常任委員会、所属会派

、当選回数等を基準とし、常任委員会委員の任期ごとに

、広報広聴委員会において協議し、議長において決定す

る*。

③ 班に、代表者を置き、構成員の互選によって決定する。

⑵ 対象地区

市内行政区20を基準に、別表1に掲げる15地区を対象と

する。

⑶ 開催回数

1年を前期及び後期に分け、1地区当たり前期1回、後期

1回の年2回開催する。

⑷ 各班の担当地区数

各班は、前期及び後期に、それぞれ3地区ずつ担当する

ものとする。

⑸ 各班の担当地区の決定方法

の抽選によって決定する。

② 2回目以降の担当地区は、別表2に基づきローリング

方式で決定する。

⑹ 開催手続き及び周知方法

① 各班は、開催趣旨・内容並びに開催日時及び会場につ

いて、各地区の代表者と連絡 調整するとともに、会

場の利用予約を行う。なお、議長を通じての開催通知事

務及び会場利用申請事務は、議会事務局が行う。

② 開催日時及び会場の周知は、各区長を通じて「チラシ

による組回覧」を行うとともに、「広報議会」、「市政

だより」及び「市議会ホームページ」に掲載するものと

する。なお、これらの事務は議会事務局が行う。

⑺ 説明資料等

① 式次第、「広報議会」をはじめ、その他必要な資料に

ついては、広報広聴委員会で協議・決定し、統一した共

通資料を準備・配布するものとする。

② 資料の印刷・準備は、議会事務局において行う。

⑻ その他必要な備品等

意見交換会横断幕、議員名札、ボイスレコーダー、受付

簿、消耗品(メモ用紙、筆記用具、セロテープ、画びょ

う等)については、議会事務局で準備する。

⑼ 意見交換会次第及び役割分担

次第及び役割分担は、概ね次のとおりとする。

⑽ 意見交換会の進め方

① 各班は、説明資料を踏まえ、事前の打ち合せを行うも

のとする。

② 意見交換会の趣旨は、聴取した市民意見を後ろ盾に、

議会内での議論・政策形成につなげていくことにあるこ

とから、基本的には「市民の意・要望の意図・真意等を

お聞きする」という姿勢で臨むものとする。

③ よって、意見・質問に対して返答等を求められた場合

であっても、議会としての考え方や議論の経過などにつ

いて一定の説明責任を果たすよう努めるものとし、執行

機関の立場での説得的な説明・答弁等は行わないよう留

意する。

④ また、意見交換会は、市議会が主催し、かつ、市議会

が合議機関として決定・確認した事項に基づき実施する

ことを主旨とするものであることから、会派や議員個人

の見解を述べる場でない。

ただし、議員個人の考えを求められた場合や市議会に

おける議論の経過を説明する場合などにおいて、議員個

人の見解を述べる必要があるときは、容認されることも

想定されるが、そのような場合であっても、議会の構成

員としての良識ある言動に努めるものとする。

⑤ 各班は、意見交換会終了後は、事後の評価・総括を行

うものとする。

⑾ 報告書の作成、議長への報告及び報告書の公表

① 意見交換会における市民の意見、提言及び意見交換内

容については、要点記録を行うものとする。

③ 議長への報告は、別紙様式により、原則として電子デ

ータで提出するものとする。

④ 報告書は、市議会ホームページ上で掲載・公表するも

のとする。

⑿ 意見等の整理・検討等

① 議長は、各班から報告された意見等の整理及び検討に

ついて、広報広聴委員会に依頼する。

② 広報広聴委員会は、意見等について、議会における対

応方針(常任委員会、政策討論会等へ送付するもの、市

長等へ伝達するもの等々)を協議し、その結果を議長に

報告するものとする。なお、この協議に当たっては、各

班の代表者の出席を求めるものとする。

③ 議長は、広報広聴委員会からの対応方針等の報告を踏

まえ、適切に対処するものとする。

4 分野別意見交換会

⑴ 開催形態等

分野別意見交換会は、教育、文化、福祉、産業等の分

野ごとに行う意見交換会であることから、常任委員会

、政策討論会など議会内における政策立案等の必要に

応じて開催するほか、各種団体等の要請に応じて開催

するものとする。

⑵ 担当主体

① 分野別意見交換会の担当主体は、その内容、熟度等に

応じて、広報広聴委員会で、調整・決定し、議長に報

告するものとする。

② なお、担当主体は、常任委員、議会運営委員、各派代

表者、会派、その他の検討組織等の構成員が想定され

る。

⑶ その他開催に関する手続き等

その他の手続き等については、地区別意見交換会の要

領⑹から⑿を準用するものとする。

【次 第】 【役割分担】

1 開 会 ※司会者(持ち回り)

2 自己紹介 班員全員

3 あいさつ 班代表者

4 議会報告

① 議会活動報告 ※報告者(持ち回り)

② 質疑応答 班員全員

5 市政・議会運営に関する意見交換 班員全員

6 閉 会 ※司会者

※ 開催時間は概ね1時間30分程度

行政改革についての質問*

1、 平成19年度で終了した、旧の「行政課企画システム改革プラン」におい

て、全86項目中80項目において改善の取り組を進めることができたよ

うですが、高い実現率をなしえた理由をお伺いします。

2、 ごみ収集や学校給食などの外部委託、アウトソーシングを推進されてい

ますが、職員組合との関係は、どのようになっていますか、人件費のカッ

トに対して軋轢は大きくありませんでしたか。

3、 指定管理者制度による公共施設の管理運営をされていますが、委託先への

天下り等の関係はありませんか。

4、 ICTを活用した地域コミュニケーションの取り組みの現状と問題点

5、 定員管理計画に基づく定数管理において臨時職員に対する考え方と現状は

6、 職員の能力と成果を重視した人事の現状は。

7、 人材育成の推進にあたって庁内研修の現状

市政クラブ行政視察

視察日程 平成23年11月13日、14日、15日

視察メンバー 栗本量生、出口茂治 、山部 弘、

磯崎誠治、宮本憲治

視察先 青森県 大間町、六ヶ所村

岩手県 花巻市

視察項目 大間町 大間マグロのブランド化への取り組み

六ヶ所村 環境科学技術研究所

次世代エネルギーパークと低線量率放射線の影響について

花巻市 小さな市役所構想について

尚 視察の際、視察先へ毎回おみやげを持って行きますが、今回はブランド化というテーマの視察で

もあることから、海南市の特産である、下津みかん、黒江漆器、日用家庭製品を関係者やの皆様

のご協力をいただき、おみやげとしておくらせていただきました。

大間町 大間マグロのブランド化への取り組み

青森県 大間町の概要

大間町は、青森県北部の本州最北端に位置し、東部及び南部には標高100~600m

程の山々が連なり、北部及び西部は津軽海峡に面する南北に長い町です。北海道函館市

とは、津軽海峡を挟んで最短約17.5kmと近く、北海道と本州を結ぶ海上交通の玄関口

となっています。

年間の平均気温は10℃程で1年を通じて冷涼な気候であり、年間降雨量は約1,300mm

と比較的少ない気象条件にあります。

基幹産業は漁業、国勢調査による平成17年の総人口は6,212人、減少傾向が続いてい

ます 。

幹線道路は、国道279号と338号の2線があり、下北半島における経済・文化の中心と

なっているむつ市と連絡する主要幹線道路となっています。

また、「函館-大間」間を1時間40分で結ぶフェリー航路が運行されており、本州と北

海道を結ぶ海上輸送と地域住民の広域移動を担う手段として重要な役割を担っています。

当町は、ブランド化された「大間まぐろ」をはじめ、本州最北端の地として有名な大間崎や

弁天島に立つ本州最北の灯台、北海道南部の連山や函館の灯りを望める景勝地やマグロ漁を観

光資源とした、夏から秋にかけての観光が中心となっています。観光入れ込み客数は、年間

30万人弱です。

もともと昭和40年代より、大間町は「まぐろ一本釣り」が有名であり、東京の有名

料亭、寿司屋では「大間まぐろ」はネタの中でも、別格の扱いでしたが、一般の人々へ

はなかなか行き渡りませんでした。そういった中で、平成13年1月5日の初競りで、

「大間まぐろ」の独特の黒みを帯びた濃厚な赤みが1kg10万円、1本2,020万

円の高値がついたことから一躍有名になり、それ依頼「大間まぐろ」を求めて観光客や

卸売業者が急激に増加するようになりました。

昭和50年代、対岸である津軽半島と北海道南部をつなぐ「青函トンネル」の工事の

影響なのかよくわかりませんが、マグロがさっぱり来なくなった時期があり、大間のま

ぐろ一本釣り漁師にも不遇の時代がありました。出漁しても、カラで戻る時も多く、燃

料代等経費だけがかさむこともあったようです。

しかしながら、潮流の関係か海水温の関係か、平成5年頃、大間まぐろが戻ってきました。

大間の漁師は喜びました。

「大間まぐろ」の漁期は、これまで7月から10月頃でしたが、地球温暖化などの影響で水温が

上昇し、近年9月頃から12月頃となりました。特に厳寒期(12月~1月)に漁獲される「大間

まぐろ」は、脂がのり最高級品とされています。

しかし、冬の津軽海峡という厳しい環境の中でのマグロの一本釣りは危険を伴い、文字通り

「(板子)一枚下は地獄」の世界です。その漁師の生き様が物語になるということから、昭和57

年、緒方拳・夏目雅子出演の映画「魚影の群れ」、平成12年NHK朝の連続テレビ小説「私の青空」

をはじめとして、大間の漁師を題材としたドキュメンタリー番組が近年何本も収録され大間マグロ

が全国的に知られるようになりました。

こうした中で大間町商工会では、観光産業の活性化や町全体の活性化を図るための「観光ビ

ジョン」を策定した際、策定に関わったメンバーの中から、ビジョンを行動に移さなければ意味が

ないとの声があり、町の商店・企業・個人等、有志が集まり「大間活性化委員会(通称:やるど

会)」が平成13年に結成されました、「やるど会」の基本方針は、行政に頼らず、独自でボラン

ティア活動を行うことでした。きっかけは、観光客に「せっかく大間に来ても、マグロが食べられ

ないのなら、何もダメじゃないのか!」と文句を言われたことでした。

なぜなら、「大間まぐろ」のほとんどは、水揚げされると漁港で、その内蔵を取り、すぐに氷づ

けにされて東京築地へ発送されます。マグロは、海からあがるとすぐに東京へのルートにのっていっ

たのです。

「あなた達は、やるど会じゃなくて、やねど会じゃないのか。」といった批判も多くいただき

ました。そういったクレーム他、諸々の意見を拝聴した上で、「とにかく大間に来た人々に最高の

マグロをたべさせようじゃないか。」といった、みんなの強い思いから大間漁業協同組合をはじめ

とするおおくの関係機関の協力を得て「大間超マグロ祭り」の第一回目が平成13年10月24日~28日

、大間港で開催されました。

新聞やテレビ等で紹介されたこともあり、飲食店や宿泊施設等も多くの観光客で賑わいました。

昨年5月、「大間町産物を生かした活性化事業」について会議が開かれ、事業目的や組織構成など

要綱的なものを協議し、6月には商工会による事業事務担当者会議が開催されました。会議では当初、

9月と11月に首都圏デパートの食品売り場で行われる「青森県フェア」への参加について議論し

ましたが、県・首都圏フェアには、町長をはじめ大間漁業共同組合長・県が参加し、東京で解体

ショーや試食販売、マグロ以外の特産品の販売・紹介、観光PRなどを実施し、大好評のうちに終了

しました。日曜日は、大間町浜町商店会が商店街の空洞化を憂い活性化のきっかけとして、平成17年から9・10

月の毎週日曜日に独自に特大マグロの解体ショーと即売を行っています。解体されたマグロがその場で安く買えて食事

もできるとあって、会場では毎年マグロを買い求める人で賑わいを見せています。

また、浜のチャレンジ市は、平成18年5月から毎週土・日曜日、大間漁協女性部のメンバーを中心に大間特産品の

販売、定食・旬のものを提供しています。大間漁業共同組合直販所で開催しており、評判も上々です。

さらに、平成17年に商標登録をして大間のマグロの商品価値がさらにアップしました。今後の

課題としては、「大間まぐろ」「一本釣りまぐろ漁師」と大間町には、マグロとそれを釣る漁師が

ブランドとして存在しています。しかし、津軽海峡に面した場所には、ウニ・アワビ・ブリ・ヒラ

メ・昆布をはじめとする海草類等、良質な海産物が獲れます。PR・販路の拡大で第二のまぐろとな

れるか、です。 また、平成16年に青森県優秀賞を受賞した「大間牛」、明治38年アメリカから

導入したバーモントゴールドコイン種のホクホクおいしい「オコッペいもっこ」、奥戸地区のお

母さん方に伝承されてきた、金太郎飴のように美しい「ベコもち」等、大間町には全国に誇れる産

物がたくさんあります。 しかし、量産ができないことと、後継者不足が悩みでもあります。逆にい

えば、希少価格とブランドとしての付加価値をつけることで、高品質な物産の提供ということにな

れば、というのが今後のキーポイントです。 なかなか大変なことですが、本州最北端の、いわば

他の土地よりも物流の面でも不利な部分を逆手にとって、町の発展につながればと思っています。

マグロの解体ショー

マグロの解体ショー

視察研修 大間町 産業振興課副参事 木戸 芳

大間マグロブランド化の経緯について、資料を基に説明を受け、質疑にはいりました。

まず、ブランド化を目指すに当たってそのきっかけとなったことは

平成12年NHK朝の連続テレビ小説「私の青空」が放映され、このことがきっかけとなって、大間の漁師を題材とし

たドキュメンタリー番組が次々と放映されたことからの大間マグロを全国に知れ渡ったことが大きなきっかけとなった。

ブランド化を目指すに当たって、どのような団体が中心となったのか。

大間町商工会では、観光産業の活性化や町全体の活性化を図るための「観光ビジョン」を策定した際、策定に関

わったメンバーの中から、ビジョンを行動に移さなければ意味がないとの声があり、町の商店・企業・個人等、有

志が集まり「大間活性化委員会(通称:やるど会)」が平成13年に結成され、行政に頼らず、独自でボランテ

ィア活動を行うことを基本方針として活動しています。

ブランド化を目指すに当たって、どのような取り組みがなされていますか。

観光客に「せっかく大間に来ても、マグロが食べられないのなら、何もダメじゃないのか!」と言われ、「あなた

達は、やるど会じゃなくて、やねど会じゃないのか。」といった批判も多くいただきました。そういったクレーム他、

諸々の意見を拝聴した上で、「とにかく大間に来た人々に最高のマグロをたべさせようじゃないか。」といった、み

んなの強い思いから大間漁業協同組合をはじめとする多くの関係機関の協力を得て、「大間超マグロ祭り」の第1回

目が、平成13年10月24日~28日、大間港で開催されました。以後今日まで10回を数えるに至りました。

内容としては、①豪快!マグロの解体ショー②解体マグロ、特産品即売③マグロ漁ウォッチング!(弁天島大間

灯台一般公開)④炭火で!海鮮バーベキューです。日曜日は、大間町浜町商店会が商店街の空洞化を憂い活性化の

きっかけとして、平成17年から9・10月の毎週日曜日に独自に特大マグロの解体ショーと即売を行っています。

解体されたマグロがその場で安く買えて食事もできるとあって、会場では毎年マグロを買い求める人で賑わいを見せ

ています。

浜のチャレンジ市は、平成18年5月から毎週土・日曜日、大間漁協女性部のメンバーを中心に大間特産品の販売、

定食・旬のものを提供しています。大間漁業共同組合直販所で開催しており、評判も上々です。

地元の皆さんはどのくらい大間まぐろを食べられるのでしょうか

「大間まぐろ」のほとんどは、水揚げされると漁港で、その内蔵を取り、すぐに氷づけにされて東京築地へ発送さ

れます。マグロは、海からあがるとすぐに東京へのルートにのっていったのです。したがって、地元で消費する分も

少なく、価格も非常に高いため地元の方もなかなか食べられないのが現状です。私も最近いただいて食べる機会に恵

まれましたが、とてもおいしかった。9・10月の毎週日曜日に独自に特大マグロの解体ショーと即売と浜のチャレ

ンジ市が開かれるようになって地元でも大間マグロ比較的安く手にはいるようになってきました。

この後、大間エスコートクラブの蛯子さんにガイドを御願いしていますがどういった活動をしていますか

大間町のまちおこしを語る上で、はずせないのは「あおぞら組」と「おおまエスコートクラブ」です。

「あおぞら組」(代表 島 康子)は、平成12年2月NHK連続テレビ小説「私の青空」をきっかけに、20代

~30代の地元有志が集まり結成されました。

主な活動としては、・大間に来るフェリー客に向けての「旗ふりウェルカム活動」

・アテネオリンピックで有名な「マグロ一筋」Tシャツ増殖計画

・こいのぼりを凌駕する「ニッポン列島マグのぼ(まぐろのぼり)化計画」

・「オーマの休日」企画等々。

大間町からインターネットでの情報発信をしており「一流の田舎」を目指しています。

「おおまエスコートクラブ」は、若いお母さんの生活改善グループ「大間風(やませ)」(代表 蛯子良子)が、

大間町に来る観光客の方々に、どうしたら楽しく大間を体験してもらえるのか、という強い意欲で大間町の観光案内

をしています。

内容は、 ・本州最北端大間崎でのウェルカム活動

・大間漁師とのふれあい、語らい

・大間漁業共同組合長による、一本釣りマグロ漁の説明

・地元物産の紹介等々です。

都会では、なかなか会えない地元漁師さんとのふれあいに感激する観光客も多々います。

大間マグロの水産業全体の売り上げに占める割合が非常に大きいようですが、その上に平成19年から漁獲量が下が

ってきているが今後の見通しは。

平成22年度は水産業全体の売り上げに占める割合が64%、ピーク72%とマグロの占める割合が非常に高く、

他の水産製品の増産を目指して取り組んでいますがなかなかうまくいかないのが現状です、また、マグロのの今後の

見通しにつきましても昭和50年代には全くとれない時期もあり原因も解明されていないところから、今後の見通しが

全く立てられないのが現状です。

商標登録をしたことによって、大間以外の他の漁港でとれたマグロは大間マグロとして出荷できないのでは

その通りです、大間港で水揚げされたマグロだけが大間マグロとして、評価され東京の築地市場でも最高の値が

付きますが、同じ漁場で捕れたマグロであっても、他の漁港のマグロは大きく値を下げることになる。また、商標登録

と同時にステッカーを作り、このステッカーがはられていないまぐろは大間マグロと認められません。

おおまエスコートクラブ」は、 若いお母さんの生活改善グループ

「大間風(やませ)」代表 蛯子良子さんのガイドで大間町内を案内していだきました。

私たちのガイドをしてくれた大間エスコートクラブの会長蛯子さんが農水副大臣賞を受賞され、私たちのガ

イドを終え、東京に旅立ちました。蛯子さんは農山漁村での男女共同参画の取り組みを推進するため、次世代リー

ダーとなる若手女性や組織をたたえている。「次世代を担う若手地域リーダー部門」「組織における女性登用部門」

で受賞した。

蛯子さん「大間風」会長として地域ブランド大間マグロの加工品開発を手がけたり名物ガイドの「エスコート

クラブ」を発足させるなど地域活性化に貢献、地元の農水産業や商業関係者、住民に呼びかけて「大間爆弾塾」を

開催し、地域活性化のための企画会議を行うなど女性リーダーとしての活躍が期待されている。

大間町漁業組合にて組合長と懇談

昭和50年代には全くつれなくなって、平成2,3,4,にもほとんど釣れなく、今度はいつ釣れなくなる不安を

抱え、将来のためにマグロをはじめとする魚の資源保護に情熱を注ぎ、取り組まれていることを熱弁してくれました。

魚の資源保護のために休漁日をもうけるなど精力的に取り組んでいる。

ブランド化に成功した一番のきっかけは、平成12年NHK朝の連続テレビ小説「私の青空」が放映され、このことが

きっかけとなって、大間の漁師を題材としたドキュメンタリー番組が次々と放映されたことからの大間マグロを全国に知

れ渡ったこと(大間町と全く同じ見解) そして、商工会を始め企業、商店、住民の皆様によって、私たちと一緒にブラン

ド化に取り組んでくれた。

大間町浜町商店会が商店街の空洞化を憂い活性化のきっかけとして、平成17年から9・10月の毎週日曜日に独自に

特大マグロの解体ショーと即売、平成18年5月から毎週土・日曜日、大間漁協女性部のメンバーを中心に大間特産品の

販売、定食・旬のものを提供する浜のチャレンジ市は、。大間漁業共同組合直販所で開催しており、評判も上々です。

さらに、平成17年に商標登録をして大間のマグロの商品価値がさらにアップしました。

こうしたことから、大間マグロの価値が飛躍的に上昇しましたが、我々としては、上質な製品を変わることなく消費者

の皆様に提供し続けること、そして、この大切な資源を子や孫にいかに引き継いでいけるか、いわゆるし資源保護にいか

に取り組んでいけるが、われわれのこれからの課題である。

組合長さんは10日ほど前から心臓を煩い療養中でしたが、私たちのためにわざわざ出てきていただき、大間マグロ

にかける熱い思いを話していただきました。

今回、大間マグロのブランド化という、一見、我が海南市とは全く関係のないテーマで視察を行ったわけですが、

行政に頼らず、商工会、漁業組合、企業、商店、住民が一体となってブランド化への活動を行っているということに着目

して視察を行いました。

私たちは、大間町役場、漁業組合、「大間風」会長さんにそれぞれお聞きしましたが、行政を頼らない活動がひし

ひしと伝わってきましたし、大間町も、そうした関係者の活動を見守っていく、要請があれば協力していくという姿勢

が伺われ、私たちの町に往々にしてみられる行政ありきの考え方は、はやり考え直すべきではなかろうかと思いを強く

したところです。

ブランド化にしても街の活性化にしても、まず、当事者が立ち上がる、そして周りの皆様や商工会議所、企業、商

店の理解と協力を得、行政がバックアップする、という構図がもっとも望ましい形ではないでしょうか。

毎週土・日曜日、浜のチャレンジ市で大間漁協女性部のメンバーを中心に提供している定食を蛯子さんの手料理

(マグロづくし)をいただきました。

六ヶ所村 次世代エネルギーパーク

六ヶ所村(ろっかしょむら)は、青森県の下北半島太平洋岸に位置するむらである。原子燃料

サイクル施設などの原子力施設の他、国家石油備蓄基地や、やませを利用した風力発電基地等、

エネルギー関連施設が集中している。ITER (国際熱核融合実験炉)の建設候補地として誘致を推

進していたが、カダラッシュ(フランス)に建設されることが決定した。エネルギー関連施設の存在

によって、2006年度(平成18年度)予算においては年間60億円もの村税が納入されるなど税収

は豊かである。国、県への依存財源は25%あまり存在するが地方交付税、交付金を受けておらず、

村の予算規模は周辺同規模の町村の倍以上となっている。このような財政状況を反映して村内に

下水道・浄化槽施設、診療所、健康施設が整備されるなどインフラ整備は進んでいる。

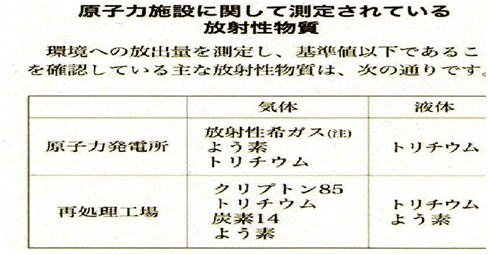

原子燃料サイクル施設

上北郡六ヶ所村では、日本原燃(株)によりウラン濃縮工場、低レベル放射性廃棄物埋設センター、高レベル放射性廃棄物貯蔵管

理センター、再処理工場が操業・建設されています。また、MOX燃料工場が建設されています。

ウラン濃縮工場は、原子力発電所の燃料となるウランを遠心分離法で濃縮するもので、平成4年3月に操業を開始しています。

低レベル放射性廃棄物埋設センターは、原子力発電所で発生した低レベル放射性廃棄物を埋設するもので、平成4年12月に操業

開始しています。

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センターは、再処理の海外委託に伴い返還されるガラス固化体を、冷却のために30~50年間一時

貯蔵するもので、平成7年4月に操業開始しています。

原子力発電所から発生する使用済燃料を再処理する再処理工場は、平成5年4月に着工し、平成24年10月にしゅん工予定です。

再処理工場で回収されたMOX粉末を原料に原子力発電所用のMOX燃料を製造するMOX燃料工場は、平成22年10月に着工

し、平成28年3月にしゅん工予定です。

低レベル放射性廃棄物埋設センター

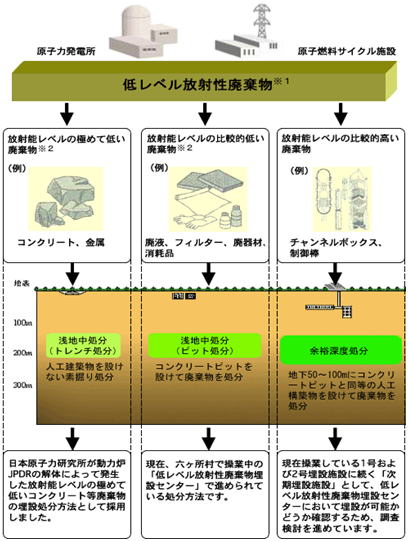

原子力発電所から発生する放射性廃棄物の多くは、放射能レベルが低い「低レベル放射性廃棄物」です。「低レベル放射

性廃棄物」に含まれる放射性物質は、半減期が短いものが多く、数十年で放射能レベルが低減します。

我が国では、「低レベル放射性廃棄物」を私たちの生活環境に影響を与えない方法で埋設処分することとしています。

この埋設処分は、含まれる放射能レベルなどに応じて適切に区分され、安全かつ合理的に行われています。具体的には、

放射能レベルが比較的低い廃棄物の場合は、浅地中へコンクリートの囲い(コンクリートピット)などの人工的な構造物を設

けて処分(浅地中ピット処分)します。また、放射能レベルがきわめて低い廃棄物の場合には、浅地中に掘削した土壌中への

埋設処分(浅地中トレンチ処分)が行われます。このほか、原子炉内で中性子の照射を受けた金属材など

※1 低レベル放射性廃棄物には、原子力発電所、原子燃料サイクル施設以外に、医療機関・研究機関から発生するRI廃棄物

や、試験研究炉・核燃料物質使用済燃料施設などから発生する研究所等廃棄物もあります。

※2 現在法令等が整備されているのは発電所廃棄物です。

高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター

原子力発電所で発生した低レベル放射性廃棄物は、2008年3月末現在、全国の原子力発電所内の貯蔵施設で容量200

リットルドラム缶に換算して約60万本分が貯蔵されています。これらの低レベル放射性廃棄物の一部は、日本原燃が

「六ヶ所村低レベル放射性廃棄物埋設センター」において埋設処分を行っています。

高レベル放射性廃棄物の貯蔵

高レベル放射性廃棄物返還されたガラス固化体は、青森県六ヶ所村の高レベル 放射性廃棄物貯蔵管理センターに運ばれ、

冷却のため一時貯蔵されています。

高レベル放射性廃棄物の地層処分

高レベル放射性廃棄物は、強い放射線を出し、その放射能レベルが十分低くなるまでには非常に長い時間がかかります。そのため、

数万年以上にわたり人間生活環境から遠ざけ、管理する必要があります。その方法として、各国で宇宙や海底への処分など、さまざま

な方法が検討されてきましたが、日本では「地層処分」を計画しており、また「地層処分」は世界共通の考え方になっています。

高レベル放射性廃棄物最終処分の取り組み

高レベル放射性廃棄物の最終処分は、原子力および原子燃料サイクルを進めていくうえで残された最重要課題の一つであり、

その早期の取り組みが求められています。

六ヶ所再処理工場

六ヶ所再処理工場 (ろっかしょさいしょりこうじょう) は、日本現燃が所有する核燃料の再処理工場。1993年から約2兆1,900億円

の費用をかけて青森県上北郡六ヶ所村弥栄平地区に建設が進められている。現在試運転中である。

日本全国の原子力発電所でもやされた使用済み核燃料を集め、その中から核燃料のウランとプルトニウムを取り出す再処理工場

である。最大処理能力はウラン800トン/年、使用済燃料貯蔵容量はウラン3,000トン。2010年の本格稼動を予定して、現在はアクティ

ブ試験という試運転を行っている。試運転の終了は当初2009年2月を予定していた。しかし、相次ぐトラブルのため終了は2010年10月

まで延期されることが発表されていたが、2010年9月になってから、さらに完成まで2年延期されることが発表された。完成までの延期

はこれまでに18回にも及ぶ。これら延期のため、当初発表されていた建設費用は7600億円だったものが、2011年2月現在で2兆

1930億円と約2.8倍以上にも膨らんでいる。の敷地内にはウラン濃縮工場、低レベル放射性廃棄物埋設センター、高レベル放射性

廃棄物貯蔵管理センターが併設して建設されている。この施設は核燃料サイクル事業で先行するフランスから技術協力を受けており、

現在でもフランス人技術者が複数名、本施設で働いている。

六ヶ所ウラン濃縮工場

日本で初めての商業ウラン濃縮工場は、日本原燃産業(株)(1992年7月1日、日本原燃サービス(株)と合併し、日本

原燃(株)が設置)によって設置される。青森県上北郡六ヶ所村に1986年より土地造成を、1988年10月より建設工事を

開始し、1992年3月、150トンSWU年で操業を開始した。その後も段階的に生産能力を増加させ、1998年10月には1,050

トンSWU/年の設備規模となった。最終的には1,500トンSWU/年の濃縮工場とする予定である。この濃縮工場は、ガス遠

心分離法を採用している。

原料となる六フッ化ウラン(ウラン-235;約0.7%、ウラン-238;99.3%からなる天然ウウランフッ素化合物)は、

図3に示すような原料シリンダ(48Y)に詰め、固体状にして濃縮工場に搬入され、一時貯蔵の後、シリンダごと発生器

に入れて加熱して、六フッ化ウランを気体状にし、多数の遠心分離機を配管で結んだカスケードに供給される。ついで、

遠心分離法で、ウラン235の割合が3~5%に濃縮された六フッ化ウランとその割合が0.2%程度に減少した六フッ化ウラン

(劣化ウラン)に分離され、カスケードからの配管を通って、それぞれ冷却して容器に捕集した後、加熱して専用のシリン

ダに移して冷却、固化したり、コンプレッサーを使って専用のシリンダに固化したりして回収される カスケードは、高速

度で回転する遠心分離機が多数配管によって結合されており、その内部は大気圧より低い圧力に保たれており、少量ずつ

六フッ化ウランが供給され、一台の遠心分離機を通るごとに少しずつウラン235の割合が大きいものと小さいものとに分離

されていく。

MOX燃料工場

原子力発電所(軽水炉=サーマルリアクタ)で使用した燃料(使用済燃料)中には、まだ燃料として再利用できるウランや

プルトニウムが残っています。このウランとプルトニウムを再処理して取り出し、現在運転中の軽水炉の燃料として活かせ

れば、ウラン資源の利用効率はさらに高まり、エネルギー自給率の向上に大きく貢献します。これが我が国の重要なエネル

ギー政策の一つ、「プルサーマル計画」です。プルサーマルとは、再処理して取り出したプルトニウムをウラン・プルトニ

ウム混合酸化物燃料(MOX燃料)として原子力発電所で使用することであり、用語はプルトニウムをサーマルリアクタで使用

することに由来しています。

「MOX燃料加工」では、再処理工場で回収したウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX粉末)とウラン粉末を混ぜ、プル

トニウム濃度を調整したうえで成型・加工してウラン燃料と同サイズの燃料集合体をつくります。

映像を中心に以上の説明を受け、環境科学技術研究所へ向かいました。

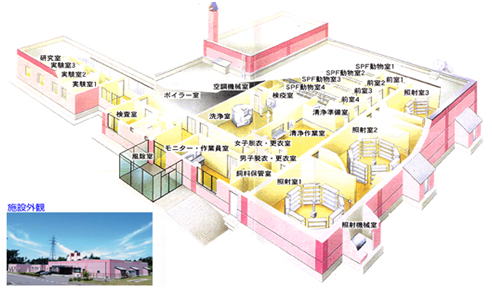

六ヶ所村 環境科学技術研究所

低線量率放射線の生物への影響について

設立許可日 平成2年12月3日(2原第149号内閣総理大臣許可)

設立の目的 放射線(能)やその生物影響等に関する知識の普及・啓発を行う。

1 青森県内の空間放射線(能)の分布を明らかにするとともに、核燃料再処理工場の立地安全審査に採用された

パラメータの妥当性を実証する。

2 放射性物質の環境循環機構を明らかにする。

3 線量率放射線照射の生物に与える影響に関する実証的研究を行う。

4 青森県内の空間放射線(能)の分布を明らかにするとともに、核燃料再処理工5場の立地安全審査に採用

されたパラメータの妥当性を実証する。

5 放射性物質の環境循環機構を明らかにする。

6 低線量率放射線照射の生物に与える影響に関する実証的研究を行う。

放射線(能)やその生物影響等に関する知識の普及・啓発を行う。

六ヶ所村 環境科学技術研究所では様々な研究施設の見学と研究内容の説明そして放射線の基礎知識についての説明を受けました。

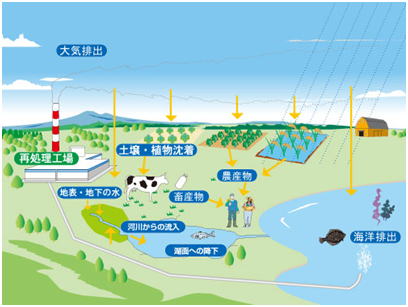

環境動態研究部 放射性物質の環境における移行と環境影響に関する調査研究

再処理施設の操業に伴い排出される放射性物質の環境中での挙動を調べ、人体や生態系に対する放射線の影響評価や環境保全

に役立てるための調査研究を行っています。

環境中における排出放射性物質の分布再処理施設周辺地域の環境中における排出放射性物質の分布を明らかにするため、挙動

を予測する計算モデルを作成するとともに実際の分布を調べています。

排出放射性物質の環境中での挙動と人体への移行

化学形態を考慮した各種パラメータの取得

セシウムやヨウ素等の化学形態を考慮した移行パラメータを室内実験等で求め、モデルに組み入れることにより、

モデルの精度を向上させます。

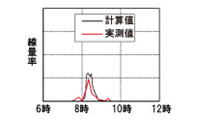

被ばく線量評価モデルの作成と検証

自然環境中の試料の分析や室内実験で得た測定値などに基づいて、再処理施設から排出された放射性物質の長期的な動きと

被ばく線量をコンピュータで計算するモデルを作成します。

モデルで計算した放射性物質濃度や線量を実測値と比較してモデルの妥当性を確認します。

バックグラウンド線量の把握

人体や人以外の生物が自然環境から受けているバックグラウンド線量を求めます

青森県内に自生する野生植物や栽培植物から、セシウムやストロンチウム等の微量元素を濃縮するものを探し、その濃縮

メカニズムを明らかにします。

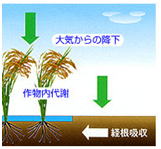

環境シミュレーション研究部

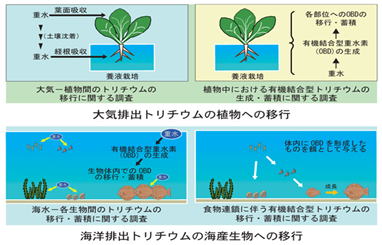

環境中における炭素や水素の移行・蓄積や人体内での動きに関する調査研究

再処理施設の操業に伴い排出される放射性の炭素や水素(トリチウム)について、自然環境中の植物や海産生物、農畜

産物や人体内でどのように移行・蓄積するのか調査するため、閉鎖型生態系実験施設や野外の実験圃場において安定同位体

をトレーサーとした実験を行っています。

環境中における放射性炭素の移行・蓄積に関する調査

再処理施設から排出された放射性の炭素14(14C)は、光合成によって植物に取り込まれます。植物中の炭素は、食料

や飼料を通じて人や家畜に移行したり、植物の成長-枯死・分解のサイクルを通して土壌中に移行・蓄積、一部は大気中

に再放出されます。安定同位体である炭素13(13C)を使った実験から得られたデータを用いて炭素移行・蓄積モデルを

作成し、より現実的な被ばく線量の評価や放射性炭素の中長期の蓄積の評価に役立てます。

環境中におけるトリチウムの移行・蓄積に関する調査

トリチウムは、再処理施設から主に水のかたちで大気や海洋へ排出されます。トリチウムが環境中でどのように移行・

蓄積するのかを調べるため、安定同位体である重水素を含む水(重水)を使って実験を行っています。

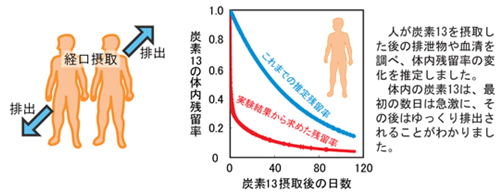

人体内における放射性炭素・トリチウムの代謝に関する調査

放射性炭素やトリチウムから受ける線量のほとんどは、体内に取り込まれたものからです。人間が受けるより正確な線量

が評価できるよう、人体内の炭素や水素の動きを調べています

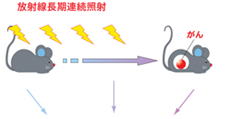

低線量率放射線照射の生物影響に関する調査研究

放射線が人体に及ぼす影響については、原爆に被ばくした人々に見られる白血病やがんのように、高い線量率

(単位時間当たりの放射線量)で高い線量(全照射時間あたりの総放射線量)の放射線を一度に被ばくすると現れる

ことが明らかにされています。

しかし、ごく低い線量率で非常に長い時間をかけて低い線量の放射線を被ばくした場合にどのような影響が現れ

るのかについては、ほとんどわかっていません。このため、制御された条件で、マウスのような実験動物に放射線を

照射して調べる必要があります。

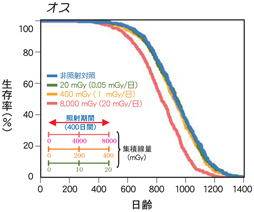

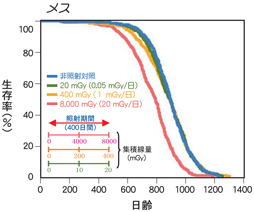

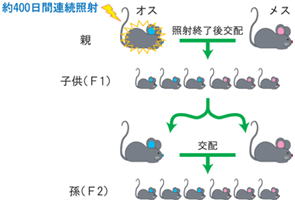

まず、低線量率の放射線をマウスに長期間連続照射して、寿命に及ぼす影響と死因を調べました。この実験結果

から人体への影響を推定するために、がん等の発生する仕組みを調べる実験を行っています。また、低線量率の放

射線を長期間連続照射したマウスの子孫への影響があるのかどうか等についても調べています。

低線量放射線の寿命への影響と死因の調査

1日あたり0.05 mGy(ミリグレイ)、1 mGy、20

mGyの低線量率放射線を長期間連続照射し、寿命に与える影響と

死因を調べました。

毎日0.05 mGyずつ(総線量で20 mGyの低線量)放射線を照射したマウスには、影響は認められませんでした。1日

あたり0.05 mGy、1 mGy、20

mGyの線量率は自然放射線(国内平均)の約20倍、約400倍、約8000倍高い値に相当し

ます。〔研究に用いたマウスの平均寿命は約900日です。〕

低線量率放射線連続照射マウスの生存率曲線

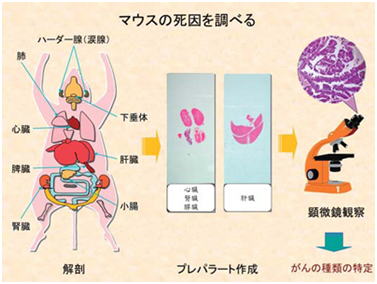

また、マウスを解剖して、死亡の原因やがんの種類を調べました

低線量放射線の子孫への影響

低線量率の放射線をマウスに長期連続照射し、その子供や孫に影響があるか否かを調べています

人体への影響を推定するために

低線量率・低線量放射線の長期間の被ばくが人体にどのような影響を及ぼすのかについて推定するために、マウス

等の実験動物に低線量率放射線を長期間連続照射して、遺伝子、タンパク質や細胞の変化と、がん等の発生する仕組み

について研究を行っています。

現在次のような研究を行っています。

A 伝子やタンパク質に生じる変化と発がんの関係

B 等生体防御機構の変化と発がんとの関係

C 染色体異常と被ばく線量の変化

D 生殖細胞の遺伝子に生じる変化と子孫への影響

マウスの遺伝子は大部分が人と共通もしくは類似しており、細胞の種類もほぼ同じとされているので、分子の細胞

レベルの変化を明らかにすることで、人体への影響を推定することが可能と考えています

全天候型人工気象実験施設

やませも再現できる大型人工気象室

雨や雪を降らせることもでき、国内のほとんどの気象を模擬することができます。この中に植物などを入れ種々の気象

条件でどのように微量元素等を吸収するのかを調べます。

※ やませ:東北地方の太平洋沿岸での気象現象です。オホーツク海からの冷たい風が夏期に吹き、しばしば霧

を伴います。冷害を引き起こすこともあります

先端分子生物科学研究センター

先端分子生物科学研究センターでは、マウスや培養細胞などを用いて遺伝子やタンパク質のレベルから、細胞、

個体のレベルまで低線量(率)放射線*1が生物に及ぼす影響を調査します。その結果を踏まえて、人がごく微量の

放射線を受けた場合のリスクを推定することをめざしています

低線量生物影響実験施設

低線量生物影響実験施設は、特定の病原体を持たないマウス(SPFマウス)を飼育しながら、低線量率の放射線

(ガンマ線)を長期連続照射することができる施設です。同時に照射することができるマウス数は、3つの照射室で

最大1,080匹です

閉鎖型生態系実験施設

この閉鎖型生態系実験施設(CEEF : Closed Ecology

Experiment Facilities)は、閉鎖空間内に実験生態系を

作り、放射性炭素等の物質が生態系の中でどのように移行・蓄積するのかを研究するため、安定同位体をトーと

して利実験を行うための施設です。

本施設は、植物栽培実験施設、動物飼育・居住実験施設及び陸・水圏実験施設から構成されています。植物

栽培実験施設及び動物飼育・居住実験施設を接続し、人間や動物が必要とする食料や酸素は植物から供給し、植

物栽培や飲料水として必要な水循環システムを構築し、また植物栽培に必要な肥料は人間と動物の排泄物から作

るなど、必要な物質を閉鎖空間内で循環させ、人間の居住が可能な実験生態系を構築しました。また陸・水圏

施設についても、湖沼等に存在するヨシ群落や近海でみられるアマモ場を構築し、物質の移行・蓄積等の実験を

行っています

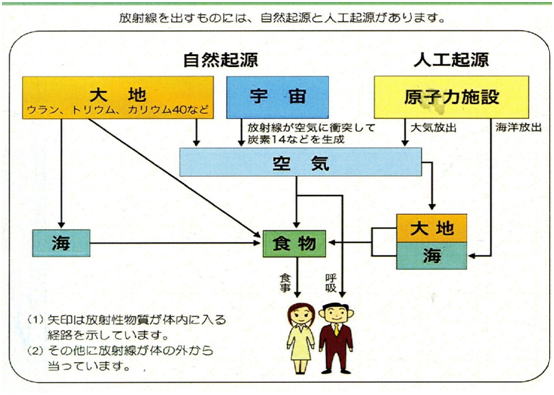

水素、酸素、炭素、カリウム、鉄などは元素の名前です。地球にあるものは様々な元素が集まつてできています。

同じ元素でも重さの違うものがあり、その中には放射線を出ずものがあります。これを放射性物質といいます。

例えば、炭素には、重さの違う炭素12、炭素13、炭素14があり、このうち炭素14が放射姓物質です。

自然起源のものとしては、地球が誕生したときか大地(岩石、土壌)の中にウラン、トリウム、.カソウム40などの

放射性物質が、わずかな量ですが存在しています

宇宙から飛んでくる放射線を、宇宙線といいます。宇宙線は、大気を通るときに空気中の窒素や酸素に当たって、

炭素で4、三重水素(トリチウム〉などの放射性物質も生み出していまず。

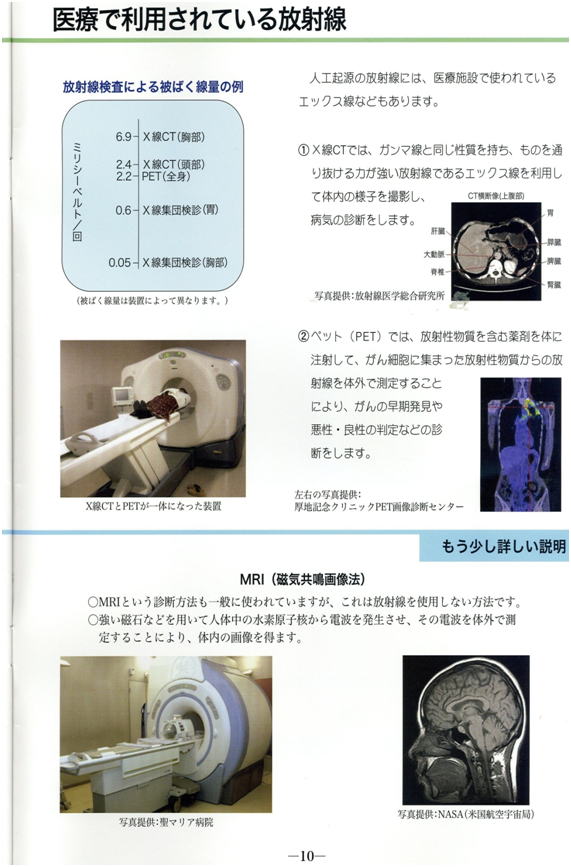

人工:起源のものとしては、ウランを燃料とする原子力発電所、その使用済燃料を処理する再処理工場などの原子力

施設に由来するものなどがあります。

原子力施設では、管理しながら大気申と海中に放射牲物質を放出しています。このように、私たちの周りには自然

起源の放射性物質や放射線が存在し、原子力施設がある場合には人工起源の放射牲物質も加わります。

放射性物質と放射線

原子は中心に原子核を有し、その療子核は陽子とヨ樵子という粒から出来ています。陽子の数と中性子の数の関係

から不安定な原子核)あり、それが安建な原子核になるよう変化してい蜜ます。その変化の際に放射線が出ます。この

不安定な原子核を腐する物質が、放射性物質です。

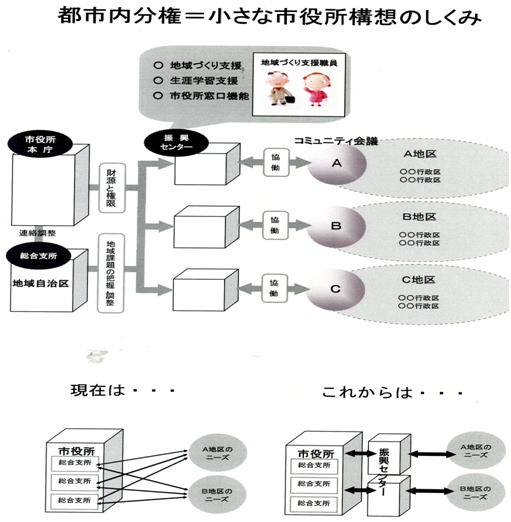

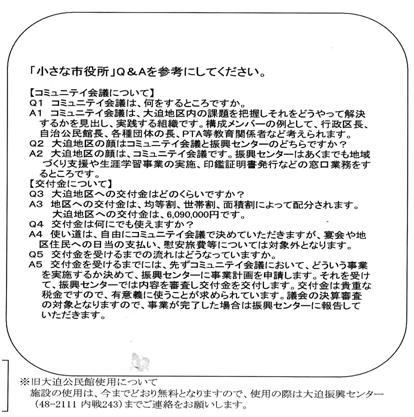

花巻市 小さな市役所構想について

1 基本理念

市民の公共的なサービスに対する要求は多様化しており、画一的な手法によって全域を対象に

行うことには限界も見えてきています。

特に、身近な地域課題に対する取り組みは、地域住民自ら考え、行動することによって、

よりきめ細かな対応が可能となります。

そのために、地域住民誰もが地域づくりに参画できるシステムを住民自らが作り上げ、身近

な地域課題を解決し、地域住民のニーズに応じたきめ細かなまちづくりを行うことを目的に、

小学校及び地区公民館単位を基本に小さな市役所を設置します。

2 設置時期 平成19年4月1日

3 設置場所 26ヵ所(現在は27カ所)

4 名称 OO振興センター(市長部局において設置、運営します。)

振興センターごとに、愛称を命名いただくことで、より住民に親しみのある施設とします。

5 振興センターの役割

① 域づくり、コミュニティ活動の拠点

② 域住曳に身近な生涯学習の拠点

③ 窓口業務(27ヵ所)

各種証明書の発行 *待ち時間10分程度

戸籍の謄本・抄本、除籍の謄本・抄本、戸籍・除籍の記載事項証明、住民票、

戸籍附票、印鑑証明、納税証明

④住民へのネットワークを活用した各種情報の提供・共有

大迫町内川目、外川目地区において12月からADSLの供用開始されることに伴い、市内全域でブロード

バンドネットークが利用できることから、振興センターでのインターネット閲覧等ができるようにします。

6 開館時間及び休館日

① 館時間は、原則として午前8時30分から午後9時までとします。

② 休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とします。

③ 員が執務しない時間帯であっても、施設は貸し出すものとします。

7 職員体制 職員2名体制とします。(現在は1名)

8 地区公民館と小さな市役所との調整

区分 現行【平成18年度】 小さな市役所【平成19年度以降】

名称 ○○地区公民館 ○○振興センター

施設の性質 社会教育施設 コミュニティ施設、 出張所(窓口)

設置主体 教育委員会 市長部局

設置根拠 社会教育法第21条による公民館

地方自治法第244条による公の施設(仮称)

花巻市公民館条例 花巻市振興センター条例

運営主体 教育委員会 花巻市

事務、事業概要

○ 生涯学習事業

・ 講座、講演会開催

・芸術文化

・スポーツ

・レクリエーション

●地域づくり事業

・身近な地域課題の把握と解決方法の検討及び実施

・コミュニティの醸成

○生涯学習事業

◆窓口業務(26ヵ所)・住民票、印鑑証明書等の発行

9 地域づくり支援職員の役割

原則として地域に在住するとともに、種々の分野に精通したベテラン職員を配置します。

① 市役所の窓口機能一住民票、印鑑証明書等の発行

② 身近な地域課題への支援、助言

③ コミュニティ会議への参加、助言

④ 区内における文化、芸術、スポーツレクリエーション活動支援

⑤ 地区内にお:夢る学習機会の提供…

⑥ 各種学級講座の開設運営

⑦ 行事の計画運営(敬老会、新年会、文化祭、スポーツ大会等)

⑧ コミュニティだよりの発行(月1回)

⑨ 現在受け持っている各種団体の事務局業務

⑩ (敬老会、文化祭、新年会の実行委員会、地区区長会、防犯協会、自治公民館連絡協

議会など)の事務にっいて、将来的には、順次地区で事務局を受け持ってもらうよう

調整していきます。

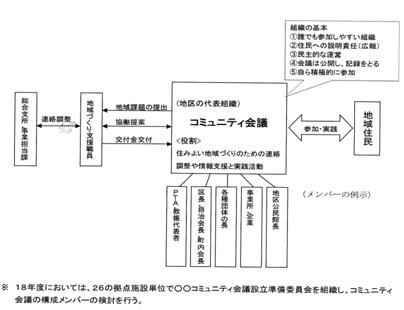

10 コミュニティ会議の設置

① 小さな市役所構想に係る26の拠点施設(振興センター)ごとに、住み良いい地域づくりのための連絡

調整や情報提供、と実践活動を行うため、住民による「(仮称)コミュニティ会議」を設置します。

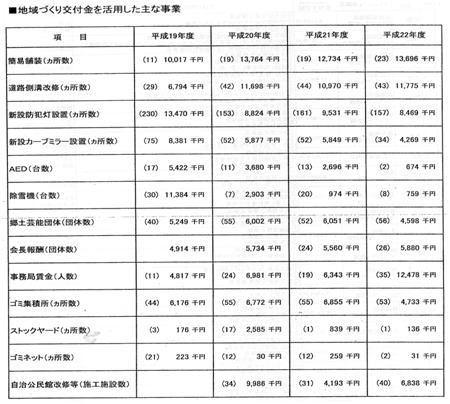

② コミュニティ会議の主な活動について例示すると、次のとおりとなります。

・ 地区の課題把握や解決に向けた事業費等の調整及び事業実施(例)カーブミラーの設置、

防犯灯の設置、地区内の環境美化、道路の簡易舗装など

・ コミュニティ会議だよりの発行等による地域住民への広報活動

・ その他、住み良い地域づくりに向けた活動

③ コミュニティ会議の活動に要する費用については、総額2億円程度の範囲内で交付します。

配分にあたって は均等割、世帯割、面積割により配分する予定です。

④ コミュニティ会議の構成について

コミュニティ会議の構成については、地区内でよく話し合ってメンバーを決めて頂くことが原則

です。また、すでに既存の組織がある場合には、それを活用して頂いても構いません。

構成メンバーについて例示すると、次のとおりとなります。

(例)区長、地区公民館長、各種団体の長、PTA等教育関係者などが考えられます。

小さな市役所構想と協働の推進

1 ・施策の現状と課題〔現状〕

・ますます多様化する市民の要望や要求、さらには少子高齢社会に対応したまちづくりを進めていく

ためには、行政のみのカだけでは限界があります。そこで、多くの市民が行政や地域づくりに参加し、

地域の課題解決に取り組むことが求められています。

・潤いと活力がある個性あふれた地域づくりを進めるためには、心が通い合う地域社会をつくる必要が

あり、そのためには、地域の自主性に基づいたコミュニティ活動が重要な役割を担っていくものと思

われます。

・市長マニフェストによる「小さな市役所構想」が示されて以来、この構想に寄せる市民の関心は高ま

りました。この構想に基づき、市内26か所に地域づくり拠点施設を設置し、地域の課題解決に地域

住民が自主的に取り組む仕組みをっくるとともに、「地域の課題解決は地域で行う」という市民の意

識づくりも進めています。

・市民の意見・提言を市政に反映させることを目的とした「まちづくり市民懇談会」「おじゃまします。

市長です。」を開催し、市の将来像やまちづくりなど市政全般にっいて市民と直接対話をするなど、

協働のまちづくりに取り組んでいます。

・市民とのー協働によるまちづくりを目指し、「まちづくり基本条例」の平成19年度内制定に向けて取り

組んでいます。

・本市における住民組織としては、市内221の行政区を基本として町内会や自治会が結成され、それぞれ

の地域の特性を生かした活動を活発に行っています。

・住民による自発的な活動は、地域での防犯防災活動などの行政では十分に対応できない分野や公共

サービスを受けられる対象が少ないなど行政が個別的には対応できない分野において、新たな公共

サービスの担い手となることが期待されています。

・施策の現状と課題〔課題〕

・市民と行政麺協働して地域の課題解決に取り組むためには、市民一人ひとりが生活上の問題、

地域の課題を認識し、協働の精神を解することが必要です(地域の課題解決に主体的に取り組む

という意識の醸成)。

・市民と共に協働のまちづくりを進めるため}・は、地域課題解決に向けた相談窓口の充実が必要

です(部局横断的な連携の強化と住民との相互理解)。

・住民組織活動に対する支援、拠点施設の確保や整備充実が必要です。

・率先して住みよい地域づくりを目指すための実践体制づくりが必要です(小学校もしくは地区公

民館単位でのコミュニティ会議の設立)。

・高齢社会の進展により、地域に暮らす高齢者が身近な場所で住民票や印鑑明書等の窓ロサービス

を受けられる体制づくりが必要です

2. 施策の目的

対象 市民

意図 市民と行政が協働して地域のまちづくりができる身近なところで行政サービスが受けられる

3. 施策の成果指標

成果指標名 平成17年度 平成22年度 平成27年度(現状値) (目標値

まちづくり活動に参加 (64.0%) 69,096 72.0%

している市民の割合地

区の総課題件数のうち、

地区で課題解決した件

数の割合

地区の総課題件数のう 未把握 20.0% 50,096

ち、地区で課題解決し

た件数の割合

4. 施策と基本事業の体系

〔施策〕 小さな市役所構想と協働の推進

〔基本事業〕 (1) 市政への住民参画と協働の推進

(2) コミュニティ単位でのふれあいづくり

(3) 身近な窓ロサービスの充実

5 基本事業の内容

(1) 市政への住民参画と協働の推進地方分一括法の施行により、自分たちのことに

ついては自分たちで決定し、その責任も自分たちで負うというまちづくりが求

められており、このようなまちづくりを行うための必要なルールや仕組みをつ

くるため、まちづくり基本条例を定め、市民との協働によって、活力ある地域

社会を築いていきます。

(2) コミュニティ単位でのふれあいづくりはユの市民にとって身近な課題を解決する

ため、振興センター単位に設置されるコミュニティ会議に対し、人的支援や

財政支援を行います。

また、市民のコミュニティ意識を高めるとともに、自主的なコミュニティ活動が

展開できるよう自治会などの住民組織に対して活動支援を行うとともに、拠点

となる施設の整備や既存施設の改修に係る経費について支援します。

(3) 身近な窓ロサービスの充実市民に身近な場所となる振興センターに職員を配置し、

住民票や印鑑証明書の交付など窓ロサービスを提供します。

合衆市イーハトーブ花巻(小さな市役所第2ステージ)

平成19年4月に設置した振興センターを拠点として、市内27の地区では、地域課題の解決に取り組む「コミュニ

ティ会議」が各地区の住民により組織されました。

身近な地域のことは地域の実情にあった方法で、住民みんなが考え行動する。この小さな市役所構想」は大きく

進展し、各地域の特性を生かした活動が活発になっています。

互助の精神に基づく地域づくりを目指し、これまでの活動の成果や課題を踏まえて、より安定し自立した地域

づくりの継続と幅広い世代の参画を推進していくため、27の地区の集合体を花巻市と位置付け、自分の住んでいる

地域を誇りにみんなで頑張るまち(合衆市イーハトーブ花巻構想)に取り組んでいます。

コミュニティ地区(地域づくりの基本となる区域)

互助の精神に基づく地域をつくりあげるため、住民のつながりの深い市内27の区域を・「コミュニティ地区」

として位置付けています

コミュニティ会議(地域住民の組織)

市内27の地区ごとに特色あるまちづくりを進めている自治活動組織です。平成19年以降、それぞれの地区で

組織化が図られ、地域の様々な課題解決に向けて特色ある取り組みが進められています。

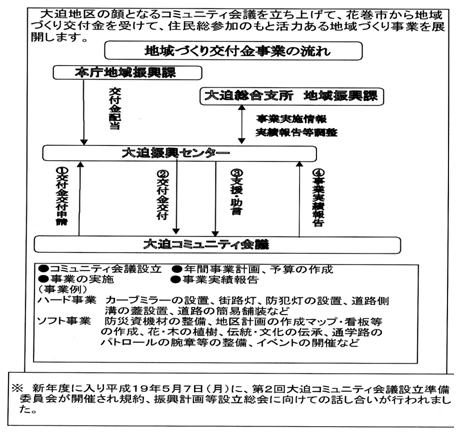

地域コミュニティ活動に対する市の支援

市では、コミュニティ会議への地域づくり交付金の交付や事業実施の際の相談窓口等、地域課題の解決に向

けた取り組みを支援しています。

また、平成23年5月に、本庁と各総合支所に地域支援室を設置。今までの振興センター局長に代わり、地域

支援監5名の配置をはじめ各部の主管課長を地域支援室主幹として兼務発令することによって、地域コミュニ

ティ活動を全庁的に支援することとしております。

地域主権のまちづくり

~小さな市役所構慈から合衆市イーハトーブ花巻構想へ~

平成19年4月から市内の小学校区単位を基本に26の振興センタ己(現在27センター)を開設し、地域住民が

その地域ごとに緯織した「コミュニティ会議」を核として、地域の課題を自ら考え、行動し、解決する仕組

みづくりや振興センターに配置された職員がその支援に取り組み、都市内分権構築によるまちづくりを具体化

する仕組みのひとつとして「小さな市役所構想」をスタートさせました。

この「小さな市役所構想」によって、各地域の特性を生かした活動が活発になってきたことかち、これまで

の活動の成果や課題を踏まえて、より安定し自立した地域づくりを継続し、幅広い世代の参画を推進していく

ため、平成23年度から、27の地区の集合体を花巻市と位置付けた「合衆市イーハトーブ花巻構想」に取り組

んでいます。

1、振興センターの役割

(1) 地域作り、コミュニティ活動の拠点

(2) 地域住民に身近な生涯学習の拠点

(3) 窓口業務(各種証明書の発行)

2、振興センター施設の管理体制

コミュニティ会議による指定管理(平成23年度より)

3、コミュニティ会議への支援体制

各振興センターに職員1名を配置

本庁及び各総合支所に地域支援室を設置し、コミュニティ会議の活動を全庁的に支援

4、職員の役割

(1)身近な地域課題への支援、助言

(2)コミュニティ会議への参加、助言

(3) 地域内の生涯学習機会の提供

(4)市役所窓口業務(住民票、印鑑証明等の発行)

(5)その他

5、コミュニティ会議の構成、役割等

(1)構成一

行政区長、自治会長、元公民館長、各種団体の長、PTA等レ官.

(2)役割

地域住民との住みよい地域づくりのための連絡調整や情報提供と実践活動

(3)組織の基本

① 誰でも参加しやすい組織

② 住民への説明責任(情報共有).

③ 主的な運営

④ 会議は公開し、記録をとる

6、地域づくり交付金

コミュニティ会議が地域課題を解決するためにかかる費用については、総額2億円を地域づくり

交付金として交付。交付金は、均等割、世帯割、面積割により振興センターに配分し、コミュニティ

会議、で自由に使途を決定

7、地区ビジョンの策定

コミュニティ会議では、地域住民の共通認識のもとで地域の将来像(地区ビジョン)を明らかに

する取り組みをすすめており、現在まで22のコミェティ会議で策定を終えているほか、他のコミュ

ニティ会議においても策定に向けた話し合いをすすめている

8、花巻市総合計画に基づく施策評価及び基本事業評価

(1) 施策評価「小さな市役所構想と協働の推進」

成果指標 課題総件数(A) 課題解決した件数(B) (B)/(A)

平成19年度 2,012件 958件 47,51%

平成20年度 1,854件 1,214件 65.48%

平成21年摩 1,708件 1,142件 66.86%

平成22年度 1,674件 1,043件 62.31%

平成27年度(目標値) 50.00%

(2) 基本事業評価「コミュニティ単位でのふれあいづくり」「身近な窓ロサービスの充実」

成果指標 地区の課題解決 コミュニティ会議 窓口サービス

に向けた事業へ 主催事業数 (諸証明)件数の参加者数'

平成19年度 16,188人 665事業 5,806件

平成20年度 26,187人 775事業 6,145件

平成21年度 25,618人 796事業 5,406件

平成22年度 23,602人 745事業 4,964件

以上の説明を受け質疑に入りました

1 この制度を立ち上げるについての住民への説明は

1年をかけて、各小学校区ごとに説明会を開催し、市政懇談会においては市長が

説明、御願いをしてきた。その後、各地区ごとに準備委員会を設立。

2 この制度を立ち上げるについて議会の反応は

市長を先頭に、細部にわたり十分説明し、ご理解をいただた。

3 公民館を行政機関として使うことについて法律上はどうか

公民館を廃止するにつけて、事業はそのまま引き継ぐということで文科省と協議を

行い了解を得る。

4 全体の予算は2億円ということですが、内訳は

自治会や公民館、この事業に参加する団体への補助金を振り替え、合併補助金から

1億3千万円を出して2億円とした。

5 合併補助金が終わったらどうするのか。

現在10年かけて職員の2割削減に取り組んでいる。

6 予算(2億円)の配分方法は

当初は均等割40%、世帯割40%、面積割り20%であったが均等割を増やしてほしい

との要望があり現在は均等割50%、世帯割35%、面積割り15%wで実施している。

7 職員の派遣について問題はないか

当初は課長級一人と一般職一人の二人他体制で臨んだが軌道に乗ってからは一般

職一人にしている。

職員の仕事は会議の記事録作成と窓口業務で住民の要望や苦情には直接答えない

で地域支援室で対応するよう指導している。

以前は、住民の要望に予算に合わせて直接回答した職員もいたが、今はいない。

8 コミュニティが発注する工事について

業者の選定は

主にその地域の業者で入札により決める。

工事基準は

市道の場合は市の基準に基づき行う。

認定外道路についてはコミュニティにお任せしている。

どの程度までコミュニティが工事を受け持つのか。

コミュニティは予算の範囲内でできる軽微な工事。

市は大きな予算の伴う工事や複数の地域にまたがる工事。

9 各種団体への補助金は

そのまま残っている。

10行政区長の選び方は

主に自治会からの推薦が多いそれを受けて市長が任命する

行政区長の任期は2年で再任は可。

11コミュニティ会議の開催について

全体は年2回 代表者3名(区長ほか2名)が出席。

年4回 事務担当者の会議瓦解際される。

各コミュニティ会議は随時行われており。

12各コミュニティ間の交流は

事業を共同で行う場合はある。また、他のコミュニテの事業へは

自由に参加できる。

13参加者の動向は

夜の会合や土日の事業への若い人の参加が少ないのが課題。

14 市民、議会、職員の評価は

いずれもいい評価をいただいている。

市議会からは、繰り越しのしかた、予算のアップ、指定管理に

ついての問題提起もあった。

以上、大変興味深い行政視察を終え、我々としても、今後の海南市においては、もっともっと本当の

意味での市民参加型の地方自治のあり方について、考え、取り組んでいかなければとの実感を強く持

った次第です。