お寺の話題NEWS&FAQ

![]() トイレを一新しました 令和6年9月

トイレを一新しました 令和6年9月

皆さん、慈円寺のトイレを使ってみてください。皆さんのご家庭では洋式化されているところも多いと

思いますが、慈円寺は永く和式トイレで特に冬の寒さは辛い、と不評をかっていました。

そのような中、今年度予算で承認いただきました「温便座付洋式トイレ」の改修工事がこのほど完成しました。

護持会の原裕美会長は「高齢者に配慮しており、お歳をめした方々にも快適にお使いいただけると思います」と

話しています。

![]() 五輪さん供養 令和6年7月28日(日)

五輪さん供養 令和6年7月28日(日)

慈円寺が所属している(出雲市)西代上組東町内会の恒例行事に「五輪さん供養」があります。

「五輪さん」は「五輪塔」とも「五輪卒塔婆」とも呼ばれて丸や三角の石の造形で平安時代から親しまれていたと

いわれます。話題の五輪さんは慈円寺の南角にありますが、もとは西の外にありました。今の出雲市東林木町の

鳶ガ巣城が落城した際、敗走した武士のひとりが慈円寺近くで命を絶ったのを憐れんで地元の人たちが五輪塔を建てて

弔ったのが始まりと言われています。以来500年近く、上組東町内会の主婦たちが供養を受け継いでいます。

この日、最高気温が35度を超す猛暑日でしたが、上組東町内会の主婦ら15名が参列しました。ギラギラ照り

つける太陽のもと、錦織正文住職の読経のなかを参列者が次々に水と線香をたむけました。

このあと住職から「五輪さん」のいわれを聞き改めて500年前の戦国の世に思いをはせていました。

<五輪さん供養の様子>

![]() 上組東の檀家が清掃奉仕 令和5年11月19日(日)

上組東の檀家が清掃奉仕 令和5年11月19日(日)

令和4年(2022年)に始まった慈円寺の清掃奉仕は西代5地区が隔月に持ち回りで担当していただいています。

この日は上組東の檀家8名が参加しました。夜来の風雨で枯れ枝や落ち葉が散乱していましたが、めいめいが持ち

よった用具できれいに掃き清め、1時間あまりで終わりました。

<清掃奉仕の様子>

<清掃奉仕の様子>

![]() コロナ禍を越え? 慈円寺も再始動 新役員を選任

コロナ禍を越え? 慈円寺も再始動 新役員を選任

令和5年(2023年)6月24日(土)

猛威を振るっていたコロナ禍がやっと落ち着いたのか、(といっても専門家のあいだでは依然警戒心が強いよう

ですが)中止や縮小に追い込まれていた慈円寺の諸行事も令和5年度(2023年度)になって復活しました。

夏恒例の施餓鬼法要や子供たちのための坐禅会など、復活した行事は「お寺の行事」にてご紹介します。

役員会は6月24日に開催され、理事・事務局長に玉木博義氏を選任しました。また令和4年度決算と5年度予算を

決定しました。

<役員会>

![]() 花園会女性部が「ウェス」(古着)寄贈運動

花園会女性部が「ウェス」(古着)寄贈運動

慈円寺護持会(花園会)女性部が加わっている山陰西教区第三部花園会女性部は2023年(令和5年)2月19日

(日)に開いた運営委員研修会で、コロナ禍にあって頑張っている医療や福祉関係の施設に対し、「ウェス」(古着)を

贈る運動を行うことを申し合わせました。「ウェス」というのは英語のwasteームダ、くず、ボロ、廃棄物ーがなまった

もので、もともとは機械の汚れやサビを落とす「ボロ切れ」として使われていましたが、今は汚れや不純物を拭き取って

きれいにする布を指します。医療や福祉の現場、とりわけコロナ禍にあって「ウェス」が不足しているといわれますので

この運動となったものです。1回目の寄贈はこの日集まった古タオルおよそ100枚を旧平田市内の福祉施設に寄贈しま

した。なお、この日の研修会は出雲市奥宇賀町の光音寺、安住宗雄住職が講演を行い、ご自身の生い立ちや仏教界の今後

についてユーモアを交えて話しました。

研修会の模様

![]() 3月の清掃奉仕は中筋東町内 2023年(令和5年)3月19日(日)

3月の清掃奉仕は中筋東町内 2023年(令和5年)3月19日(日)

2022年(令和4年)11月から檀家が地区別に持ち回りで行っている慈円寺の清掃奉仕。3月は中筋東町内の

担当で19日(日)に行われました。町外からを含めて10名が参加、彼岸に入ったお寺の内外を清掃しました。

慈円寺の清掃奉仕

![]() 慈円寺清掃奉仕は5地区ローテーションで 2023年(令和5年)1月

慈円寺清掃奉仕は5地区ローテーションで 2023年(令和5年)1月

原裕美新会長のもと、慈円寺の清掃奉仕を檀家の持ち回りで行うことが役員会で決まりました。

檀家が集中している西代を町内会単位に5地区に分け(西代以外の檀家は適宜)、ローテーションで奇数月に実施

しようというもの。すでに2022年(令和4年)11月にスタートしています。新年最初となる1月の担当は

上組東。近隣の国富地区の檀家も加わり、合わせて13名が15日(日)午前9時から1時間境内の除草や窓拭き

などをしました。 この日は早朝、雨模様でしたが作業が始まる頃には雨も上がり、正文住職は箒の目の入った庭を

見やって感謝、感謝でした。

令和4年11月の清掃奉仕の模様

なお、3月以降の奉仕ローテーションも次の通り決められました。

3月19日 西代地区担当 中筋東町内 5月21日 西代地区担当 古川西、中町内

7月 9日 西代地区担当 古川東、新川東町内 9月17日 西代地区担当 上組西町内

![]() 令和4年(2022年)は慈円寺の前住職のご逝去、正文現住職の誕生から12年目。同時に慈円寺護持会

令和4年(2022年)は慈円寺の前住職のご逝去、正文現住職の誕生から12年目。同時に慈円寺護持会

(慈円寺花園会)の創設から12年でもあります。この年、護持会は玉木實会長が退任し新しく原裕美会長が

誕生しました。原新会長のもとで実施するはずだった坐禅会は、折からの新型コロナ禍で中止のやむなきに

至りました。ほかの定例行事も感染防止第一で中止や縮小に追い込まれました。

今年後半の行事を列挙します。

令和4年9月23日(金) 彼岸会塔婆供養法要

令和4年11月10日(木) 西代老人クラブ清掃奉仕

令和4年11月20日(日) 護持会清掃奉仕

護持会の清掃奉仕は檀家の皆さんに新たにお願いしたもので、初回は上組西の担当

若い人を交えて10名近くが参加されました。

令和4年12月11日(日) 達磨忌 歳末供養法要

![]() 慈円寺護持会(慈円寺花園会)<新会長に原裕美副会長 玉木会長は名誉会長に>

慈円寺護持会(慈円寺花園会)<新会長に原裕美副会長 玉木会長は名誉会長に>

慈円寺護持会(慈円寺花園会)は6月26日(令和4年ー2022年)に開いた役員会で玉木實会長の辞任の

申し出を承認するとともに、後任の会長に原裕美副会長を選びました。玉木会長は恵真住職が逝去され正文

現住職が就任された平成22年(2010年)から3期12年間会長を務めてきました。それまでの総代会に

かわる後援組織「護持会」を立ち上げ、慈円寺が直面していたハード、ソフト両面の整備が進んだことなどで

かねてから辞意を表明していました。原新会長は護持会発足当初から理事を務め事務局長、副会長として

課当金の一本化など諸懸案の解決に努めてきました。

◎慈円寺護持会(慈円寺花園会)会長就任挨拶 原 裕美

令和4年1月9日の役員会に於いて慈円寺護持会会長にご推挙頂き就任いたしました原 裕美でございます。

私が慈円寺護持会に直接かかわるようになりましたのは現在の護持会発足時からで、12年が経ちました。

その間、事務局会計、理事、副会長として携わり、そして第3部山陰教区の各研修会にも参加させて頂き

ましたが、まだまだ不詳未知なこと多くあります。

また、この2年間はコロナ禍で護持会行事の縮小或いは中止など、その内容は理事会に於いても都度工夫して

おりますが翻弄されている感もあります。

以上のような心配事もありますが、玉木前会長様や正文和尚様からの激励、そして理事様をはじめ檀家様の

ご支持を頂きましたので、わたくし若輩未熟者ではありますが会長を引き受けさせていただきました。

今後皆様には慈円寺護持会に、より一層のご支援ご協力をお願い申し上げます。

一方、近年人口の減少に伴う檀家の減少、就業生活形態の変容で仏事の簡略省略などからお寺の存在意義が

薄れてきているように感じています。

この世からあの世への引導だけでなく、敬う、感謝、願う、思いやる、みつめる等々、それぞれの方が

それぞれの思いでお寺をより身近な処となるよう願っています。

親しまれる喜明山慈円寺を目指し、青年層も参画し易い環境を整えて参りたいと思いますので和尚様、理事役員の

皆様と一丸となって進めますよう檀家様からのご鞭撻を重ねてお願い申し上げます。

![]() 坐禅会も施餓鬼会も・・ コロナが猛威 今夏の諸行事が中止に

坐禅会も施餓鬼会も・・ コロナが猛威 今夏の諸行事が中止に

夏休みの行事として子供たちが楽しみにしていた坐禅会が、今年(令和4年)も直前に中止になりました。

平成26年に始まった坐禅会。。新型コロナのために令和2年、3年と続けて中止に追い込まれ、

お世話をしてくださるお母さんやボランティアの皆さんも「今年こそは」と日程まで決めて張り切っていました。

しかし患者の少なかった島根県で一日1,600人を超えるなど猛威を振るったため、やむなく断念しました。

7月17日(令和4年ー2022年)に予定していた慈円寺の「施餓鬼」も感染拡大を受けて中止されました。

お盆の間に住職が檀家を回ってお経をあげる「棚経」は予定通り実施されています。

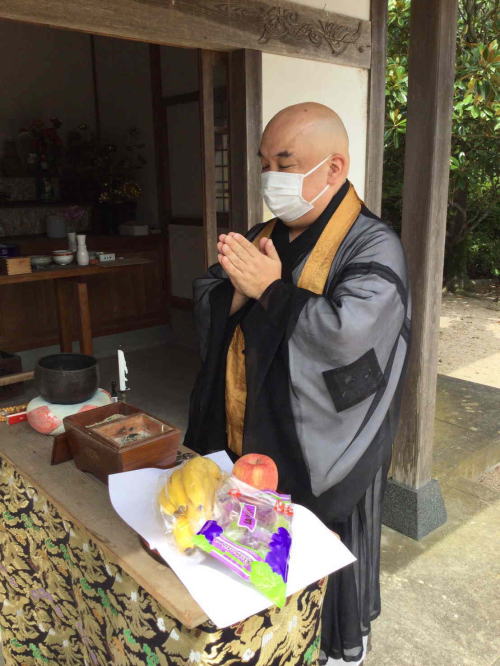

![]() 五輪さん供養 西代上組東町内会が今年も

五輪さん供養 西代上組東町内会が今年も

「五輪さん」ーー戦国の世に異郷で果てた武将を悼んで地元の女性たちが毎年この日に営んでいる慰霊祭が

今年(令和4年ー2022年)も7月31日慈円寺境内にある五輪塔前でありました。

今から500年近くも前、天文12年(1543年)の鳶ヶ巣城の合戦で敗れた武将が落ち延びたものの

力尽き果てた先が今の慈円寺付近といわれています。五輪塔はかつては慈円寺西にありましたが、土地改良

事業で境内に移されました。境内南の一角の今の場所での、いつの頃かは定かではありませんが、地元の上組

東町内会の女性たちが命日と思われる7月31日に慰霊の法要を行っています。今年も女性たち十数名が

集まって線香や季節の花を手向けて異国の武将を慰霊しました。

![]() 達磨忌 歳末法要 令和3年(2021年)12月12日(日)

達磨忌 歳末法要 令和3年(2021年)12月12日(日)

コロナ禍も幾分落ち着きを見せている昨今ですが、慈円寺では恒例の達磨忌歳末法要を催しました。

恒例といっても、今年の彼岸と施餓鬼の法要は、三蜜を避け参列者をしぼって行われましたので、フルスペックの法要は

一年ぶりということになります。

参列者は30余名。錦織住職が初めに達磨忌の読経をあげたあと参列した檀家の名前を書いた塔婆を読み上げ、

先祖の追善とこの一年の安寧と来る年の平穏を願いました。このところ落ち着いているとはいえ、新たな株の脅威も

伝えられており、平穏な日常が一日も早く戻るよう祈るばかりです。

参列者の皆様 錦織住職読経 参列者焼香 塔婆読み上げ

葬送の形態もすっかり様変わりしました。 会館の葬儀は以前ですと数十人、数百人が集まって行うのが普通でしたが

コロナ以降密を避け参列者は指定された時間内に流れ焼香する方式で一箇所に集まることはありません。家族葬も

増えました。慈円寺の錦織正文住職は「檀家の皆様にはいろいろご迷惑をおかけしていますが、葬儀のあり方を含め

時代の流れを見たい」と話しています。

![]() 「五輪さん」敗走の戦国武将か? 慈円寺境内 今年も主婦たちが慰霊

「五輪さん」敗走の戦国武将か? 慈円寺境内 今年も主婦たちが慰霊

慈円寺の境内には地元の人たちが「五輪さん」と呼んでいる石塔があります。その「五輪さん」を囲んで今年

令和3(2021)年7月31日(土)、地元の主婦たちが集まりしめやかに慰霊祭を営みました。

ただ、祭られている主は誰なのかーー。知る人はありません。言い伝えによると戦国時代、近くの鳶ケ巣城落城の際

負傷した武将がここで亡くなったのを地元の人たちが悼んで建立したということです。

「五輪さん」は正式には「五輪塔」とも「五輪卒塔婆」ともいい、発祥はインドとされ、日本では平安時代末期から

供養塔、供養墓として多くみられるようになった、と言われています。下の方から四角の地輪、円形の水輪、三角の火輪

というように、地水火風空と五つの造形で作られています。慈円寺の「五輪さん」はタテヨコ50センチの四角の上に

〇を重ねた高さ130〜40センチのダルマのような形になっており、五輪ではありません。形はいろいろあるようですもともとお寺の境内ではなく今の場所から北西に30メートルほどの畑地にありました。閻魔(えんま)様などを祭る

十王堂とセットになっていましたが、土地改良事業に伴って昭和中期に境内に移設されました。近くに十王堂がありますが、建物も十王像もいつのものか定かではありません。

さて、祭られている主ですが、平成9年刊の「国富郷土誌」では「鳶巣落城の時(天文12/1543年)に一人の武将(姓名不詳)が負傷して来てこの地に於て死亡したといわれている」と記述しています。とすると尼子と戦って敗れた大内・毛利軍か、それに加勢した小早川正平の軍勢の誰か、ということになります。分かっているのは今の三原市(広島県)に本拠を置いていた小早川正平。当時二十歳の若武者でした。尼子軍の追撃を受けてバラバラになりながら主従8名が美談の地に辿り着き、ここで最期を遂げました。その時のエピソードも数多く残っています。

気になるのは8名のうち位牌に名前があるのは7名だけ。「郷土誌」では「残る一人(の名がないの)は身分が低かったから」としていますが、ひょっとして一人は美談へ流れる途中、隣村の西代で落伍したのではーー。心根の優しい西代の人たちが一兵士の死を憐れんで、という想像もできます。

いずれにせよ異郷の地で果てた名の知れぬ戦国武士のために地元の人たちが500年近くも欠かさず供養を続けてきたことになります。今年も慈円寺のおひざ元、西代上組東の主婦たちが錦織正文住職お読経の中で線香をあげてその冥福を祈りました。

令和3年7月31日 炎暑の中で錦織正文住職が読経 西代上組東町内の女性を中心に15名が参列、

異郷で果てた戦国武士霊に焼香 冥福を祈りました。

![]() 江戸中期 歌人釣月(こうげつ)を招いたのは 慈円寺開祖だった〜記念碑で判明〜

江戸中期 歌人釣月(こうげつ)を招いたのは 慈円寺開祖だった〜記念碑で判明〜

釣月(こうげつ)法師ー明珠庵釣月(1659〜1729)といえば江戸時代前期から中期にかけて活躍した僧・歌人として知られています。資料によりますと万治元年(1658年)江戸に生まれ江戸二条派の正統で和歌を学びました。その後京都に移り、清水谷実業、武者小路実陰の門下で歌道普及に努めました。後に出雲で和歌を指導したとあります。出雲では初め慈円寺を拠点に、後に乞われて松江の法眼寺で二条派歌道の指導にあたりました。江戸中期から末期にかけて出雲は和歌の中心地と言われるほど隆盛を極めました。これも釣月の指導があったからこそ、というのが定説だそうです。では釣月がなぜ縁もゆかりもない出雲の地にやってきたのかーー。古来出雲は「和歌発祥の地」といわれながら歌道が当寺盛んでなかったことを無念に思い宝永年間(1704〜9年)にこの地にやってきた(出雲文化活用プロジェクト報告書2014)とされています。

ただ、京都・江戸を舞台に創作活動をしていた釣月がわざわざ遠く出雲の地にやって来たのには他に動機があったに違いありません。そう思いながら慈円寺の境内に残された石碑の字句を解読した資料(郷土史家・故玉木保俊氏の説明文から)に目を通しますとそのあたりが明らかにされています。(今は石碑の文字は朽ちて判読はほぼ不可能)

以下に資料に残された文章を再掲します。

明珠庵釣月上座ノ和歌ノ名人ナルコトハ松江円輝山法眼寺ノ墓碑ニ詳シク書カレアルモ釣月ガ当出雲國ニ来遊シタル由来ハ楯縫郡西代邑ニ玉木長右衛門正盛テウ豪家アリテ、常二文事ヲ事トシ風雅ノ道ニ遊ビ年々京都ニ上リテ、文学、茶道ノ研究ヲナシ居タルガ偶々京都ニ於イテ二条派歌人トシテ有名ナル、釣月ニ会イソノ教ヲ受ケヰタルモ、帰国スルニ及ビ、神国出雲ニ彼釣月ヲ伴ヒ斯道ノタメニ尽サシメント念願シ再三再四釣月ニ来遊センコトヲ乞ウタ、釣月モ正盛ノ熱意ニ動カサレ遂ニ錫ヲ出雲ニ転ジ西代邑慈円寺ニ投ジ化ヲ四方ニ及ボスニ至ッタ、釣月ニヨッテ地方同好者流ヲ教化センコト少ナカラズ名声松江城中ニ達シ召サレテ錫ヲ松江ニ転ジタルナリ、 松江法眼寺ノ墓碑銘ヲ見テ釣月ノ徳ヲ后世ニ伝ヘルタメ願主玉木正方、勝部尚賢碑銘ヲ余ニ乞ウ故ニ拙文ヲ掲ゲ以テ銘トナス云々 「雲藩穏士観時〇是誰誌之」

上記玉木長右衛門正盛は10代で慈円寺の開祖。碑を作った正方は15代。

慈円寺の一角に 苔むした記念碑 碑の建立のいきさつも記されている

![]()

塔婆供養 (令和元年11月9日)

お役目 を終えた塔婆を供養する「塔婆供養」が11月9日(土)、錦織正文住職によって行われました。

一般には「塔婆供養」というと法要などの後、お墓に塔婆を立てて仏様を供養する行事を指しますが、この地方

では新しい塔婆を古いものと取り替える時に、古い塔婆にお礼の気持ちを込めて焼却する儀式をいいます。

今年は雨が続いて予定していた日が何度か取りやめになりましたが、この日は晴天に恵まれ、錦織住職の読経の

なか原裕美・護持会副会長の立ち合いで檀家の皆さんから寄せられた数十本の塔婆を供養しました。

このようにお役目を終えた塔婆は住職によってねんごろに供養します。

処分にお困りの塔婆はお寺にお持ちください。 (撮影 原裕美副会長)

達磨忌 歳末法要 (令和元年12月8日)

年末恒例の達磨忌 歳末法要が12月8日(日)に営まれました。

達磨忌は禅の創始者といわれる達磨大師の命日に行う法会。陰暦10月5日とされていますが、12月の収穫期に

歳末法要と合わせて行うお寺も多いようです。

この日は大荒れだった去年と打って変わって穏やかな日和。檀家の半数を超える44名が参列し、錦織住職の

読経とともに全員が焼香しました。また、歳末供養では先祖様を追善する塔婆をいただいて家内の安全と平穏を

祈りました。 (撮影 原裕美副会長)

![]()

達磨忌 歳末供養法要

開祖333年忌法要も合わせて実施(平成30年12月9日)

年末恒例の法要に40数名が参加 開祖の9代平左衛門の没後333年 8代正成の350年の法要も合わせて

年末恒例の達磨忌と歳末供養法要が平成30年12月9日(日)行われました。

この日はこの冬一番の寒波に見舞われ、時折小雪もちらつく寒さでしたが、檀家の皆さん四十数名が参列され

ました。今年平成30年は慈円寺の開祖である本玉木家9代の平左衛門正義氏の没後333年。その前の代の正成の

350年、10代目の正盛氏は没後299年という節目の年になります。

そこで歳末法要と合わせて法要を実施し、地域と檀家の方々の末永い平安と隆昌をお祈りしました。

(写真・玉木健三監事)

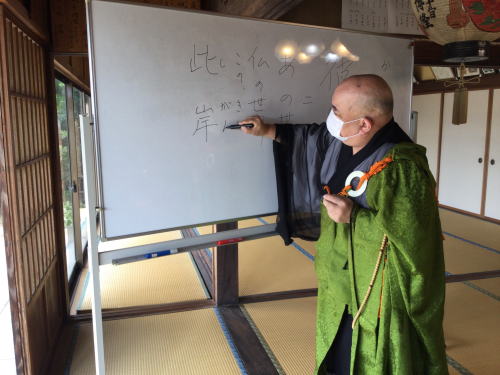

本山布教師をお迎えし

当寺で特別布教研修会(平成30年11月6日)

特別布教研修会 講師は新山玄宗師 山陰西教区第三部花園会60数名が聴講

臨済宗の山陰西教区第三部花園会主催の秋季特別布教研修会が11月6日(火)慈円寺で開かれました。

第三部花園会に所属する平田地区の13ヶ寺が毎年持ち回りで開いているもので、当日は住職や檀家代表など

60数名が参加しました。

研修会は先の震災や大雨災害で亡くなられた人たちを慰霊する読経で始まりました。

そして、第3部花園会の渡辺直人会長のあいさつのあと、法話に移りました。

この日の講師は大本山妙心寺布教師で四国西教区・福成寺(愛媛県大洲市)住職の新山玄宗師。「信」−なにを

信じるのか、というテーマで講演した師は古今東西の経典や明言を引用しながら、そこに共通点があることを

指摘しました。例えば「自灯明法灯明」(自らを灯明とせよ・大パリニッパーナ経)、「随処作主 立処皆真」

(随所に主となれば立処皆な真なり・臨済録)は、いずれも「信じるのは自分自身。自分を信じて生きよ」と

教えている。ただそれも「知行合一」(ちぎょうごういつ・江戸初期の儒学者)−自分が知っていることと

行うことが一致しなければ意味がない、というのはブッダの教えでもある。お釈迦様の「天上天下唯我独尊」は

「命は大切だ」→「あなたが大切だ」ということから「命の使い方」=時間の使い方を説いている。

それはクリスチャンで「置かれた場所で咲きなさい」というベストセラーを残した故渡辺和子さんのいう「時間

の使い方は、そのまま命の使い方なのですよ。置かれたところで咲いて下さい」という考えと繋がっている。

因みに渡辺さんは「不機嫌は立派な環境破壊。笑顔は立派なエコ」といっている、とユーモアをまじえて紹介

しました。また、新山師は臨済宗の中興の祖と言われる白隠禅師の修行にまつわるエピソードを述べた後「幸せ

になるための三つの習慣」として「挨拶」「履物を揃える」「頂きます、ご馳走様を言う」の三つを挙げて

講演を締めくくりました。

新山師は大本山妙心寺布教師 研修会は第三部花園会の各寺持ち回り 慈円寺檀家の皆さんが協力

車の誘導や整理にあたって頂きました 評議員、皆様のご協力で盛会裏に終了

〇大本山奉仕団参に山陰西教区第3部から80名

臨済宗妙心寺派の本山である京都市の妙心寺に奉仕活動を兼ねてお参りする山陰西教区第3部花園会の奉仕団参の旅が、平成27年7月8日(水)と9日(木)の両日行われました。

総勢80名。慈円寺からは錦織正文住職、玉木実・花園会会長ら7名が参加しました。

一行はバス2台に分乗し、8日早朝6時に平田文化館を出発。当日午後、大本山に着き開会式で本山の概要

について説明を受けた後、各自が雑巾を手に床や障子の珊などを丁寧に拭いて回りました。翌9日は座禅の

体験や読経、山内拝観など貴重な体験をしました。この日の朝の食事はお粥に梅干しという僧職の朝食に

習ったもので、食事の作法も教わりました。

1日目、宿泊会場の花園会館大広間では夕食会が開かれました。会場ではお酒がまわるほどに出雲弁が

飛び交い、平田がそっくり引っ越してきたようでした。

また、 帰路は修復なった姫路城に立ち寄りました。疲れた体には少々応えたとはいえ、その優雅な姿は参加した

人たちの脳裏に焼き付いています。

大本山奉仕団参に山陰西 教区(3部 )から80名が参加

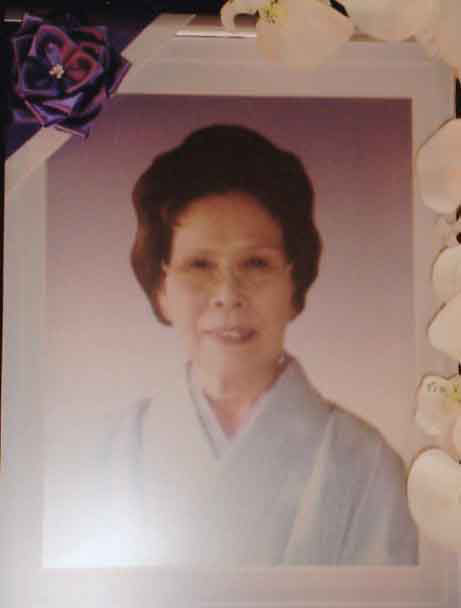

〇住職ご母堂急逝(28年12月1日)

慈円寺の錦織正文住職のご母堂・操様が平成28年12月1日、交通事故で急逝されました。82歳でした。この日の夕、西代橋南の国道275号で散歩中事故に遭われました。操様は久多見・長寿寺の寺庭をつとめられる

一方、平素は慈円寺にあって正文住職の身の回りのお世話などをしておられました。

12月4日(日)、出雲市平田町の栄徳会館で行われた葬儀には、近隣や法類各寺の僧侶、寺庭婦人をはじめ

慈円寺、長寿寺の檀家の人たちなど百余名が珊悦司、突然のご逝去を悼みました。

12月4日の葬儀 故 錦織 操様 出雲市 栄徳会館

バナースペース

喜明山慈円寺

〒671-0012

島根県出雲市西代町193番地

TEL 0853-62-3554

FAX 0853-62-3554