前列左からルドヴィーク・クンデラ、ヤナーチェク、フランチシェク・ノイマン。

後列左からヴィレーム・ペトルジェルカ、ブジェチスラフ・バカラ、

ヤロスラフ・クヴァピル、ヴァーツラフ・カプラール

ヤナーチェクの希望で、女性の

姿はカミラを模しているという。

|

|

|

||

| 当時のシュテッセル夫妻 | ヤナーチェクと弟子・協力者たち。 前列左からルドヴィーク・クンデラ、ヤナーチェク、フランチシェク・ノイマン。 後列左からヴィレーム・ペトルジェルカ、ブジェチスラフ・バカラ、 ヤロスラフ・クヴァピル、ヴァーツラフ・カプラール |

『消えた男の日記』初版の表紙。 ヤナーチェクの希望で、女性の 姿はカミラを模しているという。 |

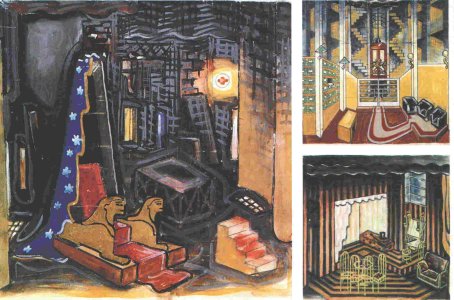

| 1922年 プラハ国民劇場初演時の舞台装置 |

|

||

| カレルの兄、ヨゼフ・チャペックによるプラハ初演時の舞台デザイン。(1928年3月) | プラハ初演のカーテンコールにて。 左から演出家ヨセフ・ムンクリグル、 ヤナーチェク(74歳)、指揮者オタカル・オストルチル |