|

与力とは

与カはもともとは同心と同じく、協力加勢の義より出たもので、既に鎌倉時代の頃から用いられていた。

徳川幕府になってからは専らこれを職名として用い、更にその属吏として同心を置いた。

与力を付属させた職司としては、御留守居大御番頭、書院番頭、西之丸御書院番頭、町奉行、御旗奉行・西丸御旗奉行、鉄砲百人組頭、御持弓頭、定火消役、先手鉄砲頭等で、地方の役所(京都所司代、禁裡付・京町奉行・大坂定番・大坂町奉行、堺奉行、奈良奉行、伏見奉行、駿府城代、堺奉行、長崎奉行、浦賀奉行、甲府勤番支配等)などがあった。

中でも最も江戸町民の生活と密接な関係があったのが町奉行所の与力であり、町与力、あるいは町方与力と呼ばれる。 与力の知行の多くは200石である。

町与力のはじめは町奉行に就任した板倉四郎右衛門勝重がせおの生国の三河から連れて来た椎木庄左衛門ら10騎と言われる。

江戸初期は他の役所と与力との人事の交流があった。

仁杉家の与力も、徳川直参となった仁杉幸高(2代)、幸重(3代)の頃は御先手組に属し2度にわたる大坂の陣に参戦している。 4代目の幸勝の時、明暦3年(1657)10月になって御先手戸田組から町奉行石谷 将監組に移り、上総国に200石と八丁堀に屋敷を賜っている。 しかし中期以降は他の部門との交流は稀となり、町奉行の職は実質「世襲」となった。

町方与力はどんなに功績を上げても与力の中の最高役格である支配与力になるだけで、それ以上の昇進はないし、他の役所への転出もなかった。

また配下の同心から与力へ昇格する事も稀であった。

与力の地位

幕臣は旗本と御家人に分けられ、与力は御家人に区分されていたと考えられる。旗本と御家人の判別はあいまいなところがあるが、おおよそはお目見えかどうかで分けられる。

御家人は更に下の3つに分けられる。

| 譜代 |

家康以来の家臣で禄が末代まで保証されている。譜代の中にも玄関を作ることが許される「席以上」と許されない「席以下」がある。

|

| 二半場 |

譜代に準ずる家格で禄が保証される訳ではないが、子に相続が許される。 |

| 抱席 |

一代限りの家格という建前で、子が跡を継いだ時は新たに禄を受けるという形をとる。

|

町奉行所の与力は「抱席」であり、幕臣の中では最も低い家格といえる。 また御家人は勤務時の服装により身分の区分を四種に分けることができる。

| 上下役 |

裃着用 |

徒目付・支配勘定など |

| 役上下 |

出勤時のみ裃着用 |

町方与力・御留守番与力など |

| 羽織袴役 |

羽織袴着用 |

町方同心・普請方同心など |

| 白衣役 |

裃、羽織袴を着用しない |

掃除之者・材木石奉行手代 など |

与力の役階

役階は次の6段に分かれていた。

与力は一代抱えであるから、親の跡を無条件に相続できるのではなく、親が引退して子が新規に召抱えられる形をとる。実質は同じであるが世襲ではない。

通常は親が引退する前に倅(なければ養子)が見習となり、親について与力の業務を見習う。最初は無給であるが、ある期間が過ぎると本勤並となり、年20両(天保9年以前は銀7枚)の手当が支給された。

但し、手当てをもらう見習は与力全体で1万石という枠があったので、7人までと制限されていたようだ。

与カの人数

天正18年、板倉勝重が奉行になるときに三州より与力10騎が付属した。その後、奉行が2名となった際に、与力は50騎となった。「北町奉行所の与力は那須の者あり、浪々新募の輩もあり、その家系一定せず」とありその出自は様々であった。

元禄15年、中町奉行所が新設されて奉行が3名になると、遠州荒井および走水の番所を廃止し、その与力をを新任の中町町奉行丹羽遠江守に付属させ、かつ南北奉行組内より与力各3騎を中町奉行所に付属させた。これで各町奉行所の与力は22騎づつとなった。

ついで正徳3年、各与力3騎を小普譜より組み入れしたため各町奉行与力数は23騎となった。(小普請とは無役者のこと)

享保4年正月に中町奉行所が廃止されると、その組与力4騎を二分して南北奉行所付属にし、その他は先手組に編入された。

このためその後の町奉行与力は25騎ずつとなった。

奉行に任命された旗本はその家臣のうち3名を奉行所に伴い、秘書的な仕事をさせたり与力たちとの交渉にあたらせた。これを内与力(一部は目安方とも)と呼び、奉行に就任している間は直臣あつかいとなり、一人100石の役料が支給された。奉行が退任するともとの家臣(陪臣)に戻るのである。

これ以外の与力は奉行所に付属しており、奉行が変ってもその職にとどまり、多くは代々世襲した。

与力の職掌

与力の職務は、大方は同心の分課に共通していた。たとえば、年番、吟味、本所見廻、養生所見廻、牢屋見廻、赦媛、高積改、町火消改、町会所見廻、古銅吹所見廻、例繰、鳳烈見廻等10数種を専任した。

年番方とは、主として奉行所の会計と組内監督をつかさどり、奉行所の経費定額、売女、博癸、地代その他の過料、欠所等を取扱い、米金勘定の領収証を収受するの任に当った。

赦帳は罪囚の特赦、大赦等に関する事項を管し、例繰は刑科に関する判例を調査した。事務の分掌は、年番敢扱方、本所見廻勤方、養生所見廻、牢屋見廻、吟味方、赦帳撰要方、町火消人足改、町会所勤方、古銅吹所などに分れていた。

与力の分課は時代によって変わったがおおよそ次のとおりであった。 定員は南北奉行所とも25人だが、職掌が多岐にわたるので、1人の与力がいくつも兼務することが多かった。

| 職掌 |

定員 |

職務内容 |

| 年番方 |

2 |

役所並びに組屋敷内の取締、人事、金銭出納を取扱う。支配与力の2人が選ばれ、同心6人が下僚として付属した。

当初は支配役の当番の形をとったので年番の名があるが、後に支配役の中の古参、有能な与力が何年も連続して勤めるようになった。 |

| 吟見方・ |

8 |

公事出入吟味物等を取調べる役で奉行所の花形。奉行に代わって詮議をし、判決案を決める。これを吟味方と称して南組北組各与力8人、同心16人をこれに任じた。 経験を積んだ古参与力が充てられた。、 |

| 市中取締役 |

6 |

年番方、吟味方から兼務した。 |

| 赦帳方撰要方兼帯 |

3 |

赦律を取調べ、役所の書類を編纂するもの。これを、赦帳方撰要方兼帯と称し、南北各与力3人、同心6人がこれに当った。これは市中の人別も取扱った。 |

| 例繰方 |

2 |

奉行の指示を受け刑律の先例を調べる。 |

| 本所見廻 |

1 |

本所深川の道敷、河岸地、建物、その他地方に付属する件々を取扱う。 |

| 養生所見廻 |

1 |

小石川養生所に詰めて同所の取締りと金銀出納を取り扱う。 |

| 牢屋見廻 |

1 |

日々牢屋敷に出張し、同所取締り、ならびに死罪、入墨、叩きなどすべて仕置筋の件を取り扱った。 牢屋敷役人の取締りも担当した。 |

| 定橋掛 |

1 |

市内の各橋を見廻り、橋普請をも勤めた。 |

| 猿屋町会所見廻 |

1 |

町会所に日々出張し、同所の積金取集め、利倍貸付、籾買入れ、窮民救い方を取り扱った。 |

| 古銅吹所見廻 |

1 |

本所の古銅吹所の取締り |

| 高積改 |

1 |

薪炭、材木など高積みの虞れのあるものを見回った。 |

| 函館会所取締掛 |

1 |

新大橋向の函館会所の取締り |

| 硝石会所掛 |

1 |

市谷加賀屋敷硝石会所へ鉄砲玉薬奉行支配向きの者が出張して硝石製造方を取り計ったので、その取締った。 |

| 町火消人足改 |

9 |

市中出火の際、消防方を指揮した。比較的経験の浅い与力がこの役に着いた。 |

この他に当番方といい日々2人ずつの与力が役所当番所へ泊番を勤め、訴訟、公事、諸訴等を取扱い、手明きの者は検使その他の諸出役を勤めた。

同じ掛の年寄同心は25人で日々2人ずつ泊番を勤めて、検使に出たり手明きの者は見分出役等を勤めた。

同じく物書同心は15人、これは3人ずつで泊番をし当番与力手付として訴訟、公事、諸訴等を認めた。同じく若同心は11人ずつ役所へ泊番を勤めて、白洲蹲(つくばい)並びに奉行の文通使等に出た。

以上役々のものは、各自所属の役所へ出勤することはいうまでもないが、出役の時は南北両組立合って出張するのを例とした。

この奉行所職制は幕末のものであるから、その事務もすこぶる多方面にわたっていた。

但し、江戸300年の幕府時代に、奉行の職制は、多少の差異なきを得なかった。

内与力

町方与力は奉行所に所属している直参であり、町奉行に所属する家来(陪臣)ではないが、老中から任命されて赴任して来る町奉行の指揮命令を受ける。

しかし、奉行は気心が知れた部下がいると何かと便利なので、古くからの家来を奉行所に連れて来て公用人や目安方として使う。これを内与力といい定員は10人内外であった。この期間だけは陪臣の家来が直参扱いとなり、与力給地からその俸禄を支払われる。 いわば奉行の私的秘書を公費でまかなうようなものだ。

天保15年(1844)町奉行鳥居甲斐守は、この制度は町奉行所には不適当であると廃止したが、その後任の奉行の時にふ復活して幕末まで続いた。

与力の組頭「年番方」

南北の町奉行所は所属する与力・同心を一番組から五番組の5組に編成する。各組与力5騎、同心20人が目安である。

所属する与力には序列があり、その筆頭を同心支配役、筆頭与力、あるいは支配与力などと称した。 この同心支配役が一組の同心を預かり、同心の任免権を持った。毎年年末に自邸に所属同心を集め、「長年申しつくるように」という決まり言葉で同心の次年度の「契約更改」を言い渡したという。

5人の同心支配役の中から2人(時には3人)が年番方を兼務する。 はじめは毎年当番のように交代したので「年番」の名があるが、江戸後期には経験豊富で力のある与力が選ばれて就任した。 従って往時にような一年という任期とは関係ない。

年番方は組頭とよばれた事もあり、与力の責任者である。

与力の人事権は形式的には町奉行にあるが、実際には年番方が他の支配与力の意見を聞きながら策定した人事案を奉行が追認する形をとっていたので、実質的な人事権を握っていた。

人事のほかに奉行所の会計、与力給地の配当などの権限も持っており、まさに奉行所を統括し、奉行を補佐するNO.2であった。

現在の中央官庁に何も経験のない大臣が任命されて来ても、事務次官を筆頭とする役人集団が何の支障もなく行政を続けていける形に似ている。

与力の扶持

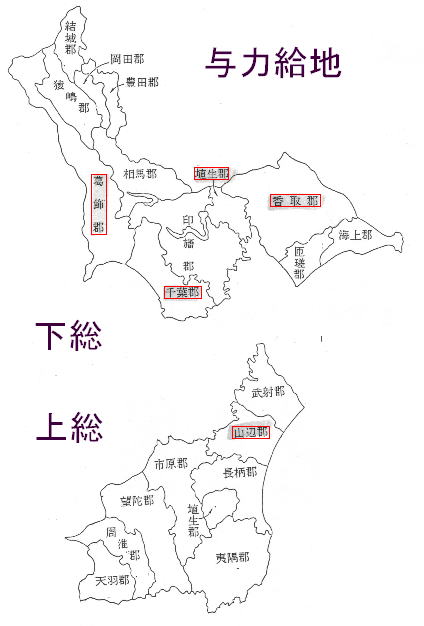

|

元和年間は、上総・下総ならぴに武州の下谷金杉辺にて、一人200石ずつ、50騎で合計1万石だった。

その後、金杉辺が上野(東照宮)の神領になると、代地として下総国の行徳領の中より給することになった。(これは芝の増上寺建立の時のことであろう。当時の増上寺境内は今日では想像もつかぬ程宏大なるもので、現在のプリンスホテルも東京クワーも、一部に包合されているのである。)

元禄15年、上総の給地2000石が公用となると、下総の香取郡の内に代地が与えられた。

このように時代によって変遷があるが、主として下総国の葛飾軍、千葉郡、埴生郡、香取郡、上総国の山辺郡などにまとめて給地が与えられていた。

与力給地の管理のため村名主の中から給地役を任命し、古参の与力から南北2人づつを給地世話番として、旗本が給地を支配すると同様な「領主」としてのに事務を担当させた。

これらの給地からの年貢米が南北与力50人に配分された。

「禄高1万石」はいわゆる草高で、その領地の総生産高である。

通常、領主が4割、農民が6割という配分になるので、与力の実質収入は4000石である。

この実収は毎年毎年の収量によって増減する。

50人で1万石(実質4千石)だと、一人あたり200石(実質80石)となるが、新参の与力は160石から始まり、年功により200石まで昇給したという。また旗本の知行所と同様に米以外の産物が届けられたり、人足などとしての徴発もあったようだ。

支配与力(定員南北5人)になると役料30石ずつが加増され、230石の禄高となった。

南町奉行所は坂部能登守広高の時代に詮議方与力へも同じく役料各力25石があたえられたという。

本勤並与力は手当金20両、見習は銀10枚の支給をうけたが、これらは上記給地からの年貢からでなく、奉行所経費から支払われた。

また与力は、所属の町奉行より賞与として年々袴地を下付されたという。

拝領屋敷

幕府の属吏である与力・同心などを同じ所に居住させるために宅地を賜わった。これらの与力.同心はそれぞれの組に属したので組屋敷の名称が生じた。

町奉行の与力・同心をはじめ、御徒同心、御鉄砲百人組などに組屋敷があった。

「市井秘録」によれぱ、元和年中に江戸城付近に組屋敷を置くことを願った結果、八丁堀の法泉寺、願成寺、長応寺の三ケ所を公収して、この地を与力・同心に賜わったのが始めであるという。

「玉露叢」によれぱ、明麿3年正月の江戸大火後、町奉行同心を両組に50人ずつ増加し、新組の者の屋敷を本所に賜わったとある。しかし他の「市井記録」によると、寛文2年増員の際には、本所ニノ橋南方に組屋敷地を給し、支配与力4人が移住、同心50人を増員し100人ずつとなり、80人分の屋敷を本所ニノ橘南方に賜わった。 「玉露叢」によれぱ、明麿3年正月の江戸大火後、町奉行同心を両組に50人ずつ増加し、新組の者の屋敷を本所に賜わったとある。しかし他の「市井記録」によると、寛文2年増員の際には、本所ニノ橋南方に組屋敷地を給し、支配与力4人が移住、同心50人を増員し100人ずつとなり、80人分の屋敷を本所ニノ橘南方に賜わった。

天和2年同心80人を減員しこの時に本所屋敷は公収されたとある。

各年代によって少々の移動、変りはあったが、その主体は八丁堀にあったので八丁堀与力・同心というのが、町奉行所与力・同心の代名詞となった。

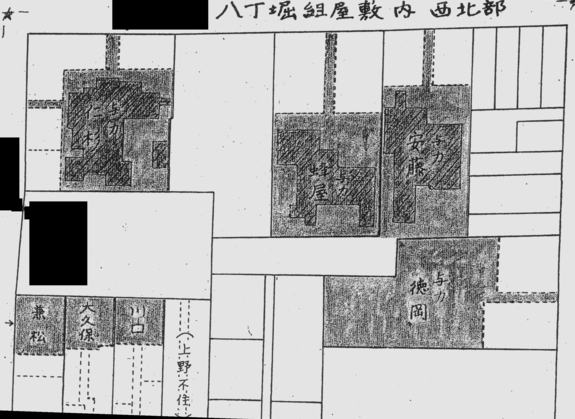

各与力は拝領した土地をすべて居住用にしていた訳ではなく、左の図(中村静夫氏作成)のように道路に面した部分に家を建てて他人に貸していた。

上は与力仁杉家、中は蜂屋家、その隣は安藤家、その下は徳岡家の屋敷図である。いずれも道路に面した部分を貸し、自分達は奥の方に居住していた事がわかる。

仁杉家の拝領屋敷 与力の生活 参照

同心屋敷は道路に面する部分が少ない長方形であるが、同じように奥の方に自分の居住用の家を建て、道路に面した方に貸家を建てていた。

面積が小さいから建てられた貸家は九尺ニ間の長屋は多かった。

堀口六左衛門欠所 江戸八丁堀 参照

与カの生活

与力とか同心とかいうと、今では八丁堀のそれだけのようになってしまったくらい皆の記憶に強く残っている。

与力という字は、昔は寄騎と書いたものらしく、字の通り騎兵である。そしてこの八丁堀の、つまり町奉行所属の与力は、特種な存在で、旗本のような御家人のような、また町人のような一種別格であった。敢高は200石でも知行取りで、それも大ていは、安房か上総が知行所になっていた。

これ以外にも収入があった。それは、それぞれの大名屋敷は、自分の屋敷に起った事件を表沙汰にしないで、普投から定った与力を御抱えのようにして置いて、直接その与力に頼んで、内々で事件を片づけていた。

与力もそれを余得としていた。その礼として盆暮には50両ぐらいは貰っていた。尤も与力もそれを自分一人のものには出来ないので、それぞれ部下の同心とか岡ツ引に分けていた。

組屋敷は八丁堀で、大体300坪から400坪ぐらいの地面で、人に依っては、もっと少ないのもいたようである。

役としては、火付盗賊改め、市中を見廻る者、奉行所へ勤める者などに分れていたが、中でも最も重い役は吟味与力と称して、これは御白洲で罪人を調べる与力である。

着る物は羽織で着流し、二本差で、裏白の紺足袋に雪駄、但し八丁堀風と云ってひと目で判るほど、武士としては柔かい物を身に付けて、着物も長めに着ていた。

馬に乗る時は野袴を穿いて、ぷっさき羽織、陣笠、鞭と言う姿である。十手は持たない。

|