|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

江戸八丁堀は町奉行所の組屋敷があり、与力、同心が住んでいた町として知られており、映画やテレビドラマの舞台として登場することが多い。

この中に南北の与力50騎、同心200人の屋敷が与えられた。(同心は南北120人、合計240人であったが、うち40人は同心の子であり、親と同じ屋敷に住んでいた。)

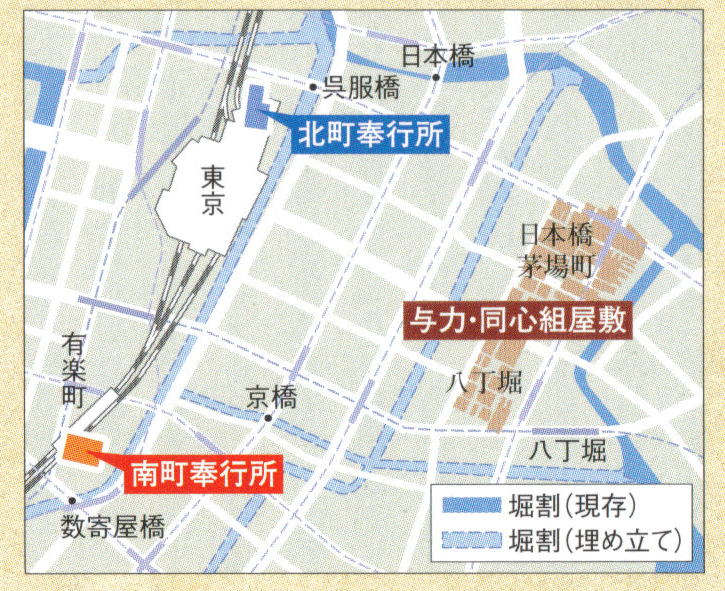

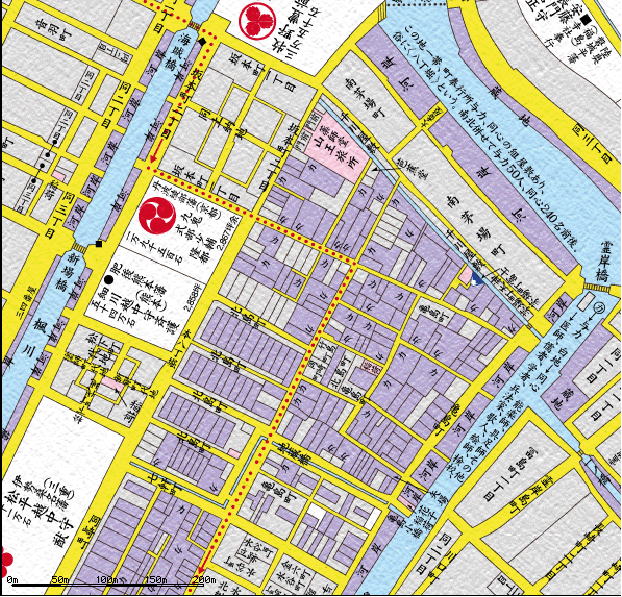

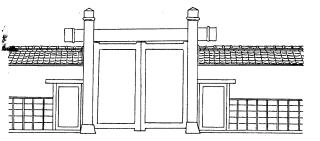

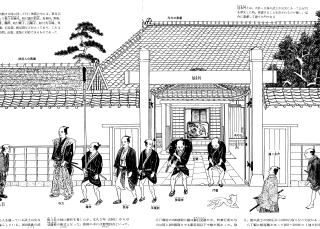

八丁堀はまさに与力、同心の町である。 与力屋敷が多い八丁堀北部は武家地で町名はなく「組屋敷」と呼んだ。元禄版江戸絵図には単に「町与力ヤシキ」または「クミヤシキ」とあり、また後の地図には「御町クミ」「クミ」とも書かれている。 町名はなくても、里俗の字(あざ)はあった。「ゆうれい横町」「どぶ棚または紅梅新道」「代官屋敷」「地蔵橋通り」などがその例である。 八丁堀南部には同心の拝領屋敷が多いが、殆どの同心が拝領地面内に長屋を建て町人に貸していたから、町人の居住地として名主が支配していた。 この組屋敷から掘割を越えると、日本橋と京橋を結ぶ江戸のメインストリートの通町。さらにその大通りを横切って行くと江戸城の外堀にぶつかる。 呉服橋御門(今の東京駅八重洲口近辺)の北町奉行所まで約1km、数寄屋橋御門(今の有楽町駅近辺)の南町奉行所まで約1.5kmの距離である。通勤は楽だったろうし、非常召集があっても十分駆けつけられる距離だった。 八丁掘細見図(文久二年尾張屋清七板) 与力拝領屋敷 地図研究家の中村静夫氏の研究によると与力の拝領屋敷の面積は 総面積 一人あたりの平均面積 南町奉行所 8551坪 342坪 北町奉行所 6899坪 275坪 であり、北町の与力は南町の与力に比べて2割方面積が小さい。 300坪から400坪の屋敷というのは。近くにある大名屋敷には比べるべくもないが、町人居住地に比べればはるかにゆったりとした屋敷である。 与力屋敷の正門は冠木門であった。 冠木門は二本の柱の上に横木一本をおいたもので、同程度の禄高の旗本屋敷が長屋門であるのに比べて遠慮した形の門となっている。 門を入ると白砂利の庭があり、敷台つき正面玄関があった。

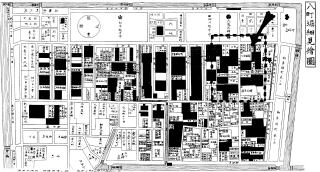

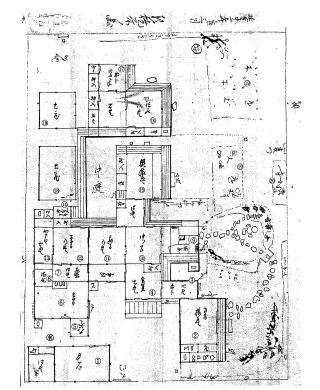

文献などに与力の屋敷には大名屋敷や旗本屋敷のように使用人のための長屋もあったとされている。 右上の絵の塀の向こうに母屋とは別の屋根が見えるが、これが使用人を住まわせた長屋である。 下は江戸中期の北町与力、都築家の拝領屋敷図である。(

この屋敷は延享3年(1746)3月の火事で焼失しているが、図の下、正門の左側に長屋が見られる。 しかし、江戸後期の与力屋敷図を見ると貨幣経済の浸透で武士の生活が苦しくなったせいか、拝領した地所のすべてを屋敷として使うのではなく、道路に面した部分を人に貸し、自分と家族は奥のほうにやや狭い屋敷を建てて住むようになる。 下は北町与力谷村猪十郎の天保8年当時の屋敷図である。(天保撰要類集128、中村静夫氏写図) 320坪の地面のうち、道路に面した部分を医師の2人に貸し、自分は中央部の165坪に住んでいる。 与力屋敷の一部を貸す相手としては一般の町人に貸す事ははばかりがあったため、医師、学者、儒者、剣道指南、手習い師匠などが多かった。 谷村屋敷の場合、松平阿波守家来医師の藤本瑞軒(75坪)、御目見医師の佐藤文仲(62坪)に貸している。 嘉永当時の仁杉八右衛門の拝領屋敷図(右下)でも道路に面した部分を医師などに貸していることがわかる。 俗に「八丁堀七不思議」と称するものがあるが、そのなかに「医者・儒者・犬の糞」とあるのは、この地域には医者や儒者が犬の糞のように沢山あるという事であろう。 上の図でわかるように仁杉家の近くでも5,6軒の医者が見られる。 このように一部を他人に貸すような形態の屋敷では使用人の長屋など建てる余裕がなくなるので、母屋に住まわせるか、近くの長屋から通わさせる事になる。 後の同心屋敷の項で紹介するように、八丁堀には武家に奉公する人たちの住む長屋が多数あった。

同心拝領屋敷 同心の拝領屋敷は与力の1/3から1/4の大きさでおおよそ90坪である。 同じく中村静夫氏の研究で 総面積 一人あたりの平均面積 南町奉行所 9382坪 94坪弱 北町奉行所 7919坪 79坪強 というデータがある。 同心の場合も南町のほうが15%ほど広い屋敷を拝領している。

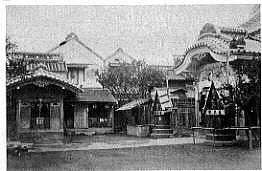

下のAは自分の屋敷を奥の方にこじんまりと建て、残りは敷地いっぱいに長屋を建てて貸している。 Bはもっと極端な例で敷地いっぱいに長屋を建て、道路に面した部分は長屋より少し広い二階家を建てて商人に貸している。 こうなると自分たち家族が住むところがなくなってしまうが、長屋の中の比較的マシな部屋に住むか、別の与力か同心の敷地内に借家したりしていた。 仁杉五郎左衛門の部下としてお救い米買い付けにあたった堀口六左衛門は、後に投獄され獄死を遂げ、「存命なら中追放」の判決を受けた。 この手続きの中で「拝領地面の長屋、貸家および与力屋敷の中に建てた居住用の家および土蔵」が欠所の扱いになっているが、このようにお上から拝領した土地に貸し長屋を持っていたことについては何のお咎めもない。 このようにお上から拝領した地所を居住用としてでなく、町屋の地主顔負けの事業用長屋として使っていた同心が全体の30%に及んでいたという(中村静夫氏の論文)。 同心は武士の最下層で禄も30俵2人扶と低いため、生活も大変だということでこのような副収入の道が黙認されていた。 長屋の賃料は月あたり銀8匁、道路に面した商家用の二階家は25匁くらいだったから、住み込みの家守(大家ともいう)を雇っても毎月130匁(2両強)の家賃収入となった。同心の本来の禄より多い収入を得ていたのである。 ちなみに同心高部安次郎の拝領屋敷地に長屋11軒、商店用の二階家を2軒を建てるのを甚左衛門町の長屋弥吉店に住む大工幸吉が60両で請け負ったとある。 元をとるのに3年も要らないワリの良い事業だった。 山王御旅所の古写真 いずれも明治初期の写真と思われる。(世界文化社「江戸から東京へ」より)

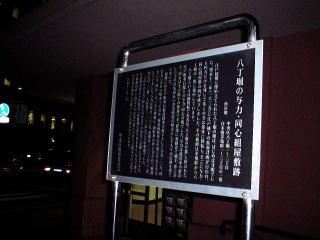

八丁堀の現在 東京証券取引所が旧三河西尾藩、松平和泉守の上屋敷跡であり、中央警察署、日本橋消防署は九鬼式部小輔の上屋敷跡、更に南の坂本公園、坂本小学校が細川越中守の下屋敷の跡地である。 みずほ銀行のある茅場町一丁目6番地には日枝神社と明徳稲荷が残っており、これが切絵図にある薬師堂、山王御旅所などの跡地と考えられる。 仁杉家拝領屋敷は九鬼式部小輔の上屋敷の西、通称代官屋敷と呼ばれた通りの2軒目にあったので、現在の日本橋茅場町1丁目7番地あたりと推定される。 日本橋から永代橋に向かう永代通と平成通の角にあるこの地点には、現在国際証券本社ビルがあり、その地下は地下鉄茅場町駅となっている。 大名屋敷と与力などの組屋敷が並び閑静な屋敷町であったろうこの一帯は、現在は永代通の喧騒と、証券会社や銀行が並ぶ金融街の活気に包まれ、当時をしのぶものは何もない。    左上 与力・同心屋敷跡地であることを示す表示板。 右上 山王お旅所のあった現在の日枝神社と明徳稲荷。證券会社のビルにすっかり囲まれている。 左 仁杉家の拝領屋敷のあった茅場町1丁目7番地付近(永代通)あたり。 八丁堀の年中行事 中央区郷土史同好会のホームページ ●八丁堀与力家庭の年中行事

|