|

|

|

平成15年11月勉強会抄録

[人にすかれる]努力

話すからにはその結果が思わしいものでありたいと誰でも思う。

つまり話は効果を上げることが目的となるが、聞き手から好かれているかどうかが効果を大きく左右するのである。

ここで話し方と人に好かれることについて考えてみたい。

1,なぜ”人に好かれ”なければならないか

人は他人と関わらなければ生きていけない。自己の繁栄も幸福も他人を通して得られるものであるならば、自分は他人からどう受け入れられているのかを認識することは必要である。

なぜ好かれることが大切かを考えたとき、以下のことが挙げられる。

①組織の繁栄も個人の幸せも、人に理解され協力されてはじめて実現する

②協力の原則として「好きな人に協力するが、嫌いな人には協力しない」の

心情がある

③協力関係をつくることが話の効果を上げる基底となる

2,協力関係の前提に「好かれることの必要さ」がある

人の支え合いには、お互いが好位を寄せ合うとが前提になる。

自分の話が誤解なく理解され、そして好意を持って受け入れられるには、相手から好意・好感をもたれていなければならない。そしてこれらの条件の上に協力関係が成り立つのである。

3,「好かれる→←好きになる」は一体のもの

好かれるためには、まず自分の方から好きになる努力が求められる。好かれる努力と好きになる努力とは一体のものであり、好きになる努力は相手から好かれるための努力であるといえる。

しかし、わたしたちには好き嫌いの感情があることを失くせない。周りに嫌いな人はいるし、関わりたくない人もいる。それでも相手を好きになる努力をしなければ、自分の話の効果をあげ、自分の生活を豊かに導くことはできないのである。

結論として言えば、人に好かれることは自分の安全を保証することに繋がり、より多くの人に好かれれば、自分をより安全な位置に置くことができるのである。

4,人に好かれるための努力法

相手の良いところを見いだし、好意を感じる心を持つことを基底に置いておくこと。

「思えば思われる」が原則となる。

①常に暖かい関心を持つ

相手の名前を覚える、趣味を知る、誕生日を知るなどして、活用する。

相手を名前で呼ぶ、趣味を話題にする、誕生日プレゼントをするなど。

②相手の価値を認める

相手の能力や技術などを正当に評価し、相手をほめるなど。

③良い聞き手になる

相手の気持ちを察し、相手のホームグランドで話を交わすなど。

④常にほほえみの心で接する。

心を開いていく、前向きに考える、良い面から見ていくなど。

[人に好かれることについて]-再考]

1,好き、嫌いの感覚について

好き、嫌いの感覚は非常に強いもので、これは生物体の自己防衛本能に根ざしているものといえる。理性のコントロールをもって消し去ることはできないものだと考えておきたい。

ある動物学者に「草食獣はなぜ毒草を食べないのか、どのようにして彼らは見分けているのか」と質問したとき次のような答えをえた。

「おそらく彼らの好き嫌いの感覚が見分けているのでしょう。好きだから食べる、嫌いだから食べない。そして偶然かどうかわからないが、嫌いな草ありそれが毒草だったのでしょう」と答えていた。草食獣は好き嫌いの感覚に従って草を食べていれば、安全でいられるこ

とになる。

これは草食獣のみでなく、わたしたちにもいえる。好き嫌いの感覚は、自分の身を保つための重要な感覚なのである。安全なもの、自分に益すると思えるものは好きであり、危険なもの、自分を害すると思えるものは嫌いなのである。

ただ人間は、動物のように単純に好き嫌いの感覚に従うわけにいかない。好きか、嫌いかだけでことに向かっては、かえって自分の身を危うくするのである。ここに人間の厄介さがある。

さいわい人間は、理性によってある程度感情をコントロールすることができる。嫌いな人と向き合っても、嫌悪の表情を表さないでいられる。心の底には好き嫌いの感情は根付いていても、理性を働かせて親しく相手に接していかなければ、社会生活は営めないのである。

ここに人に好かれ、またを好きになる努力が求められることとなる。

2,話し方と、好かれる・好きになるということ

人を好きになろう…というと、とかく「人間としてあるべき姿、人間ならばそうあらねばならないこと」という次元で捉えてしまいがちになる。これではテーマが重すぎる。道徳家や徳高い宗教家ならともかく、話し方の面からは捉える範囲を限定しておきたい。

「話の効果を上げるための努力法として、人に好かれ人を好きになるようにしよう」という範囲で、この問題を取り上げていきたいのである。よく出てくる質問として次のようなものがある、

<その①>

「どうしても嫌いな人がいる。どうしたらよいか」

現在答えられるものとして以下がある。

★それ以上嫌いにならないようにする

好きにはなれないが、今以上に嫌いにないようにするのはさして難ではな

いだろう。

★気持ちをフリーズする

相手との関係をしばらく凍結する。そして相手に対する自分の気持ちが好

転することに希望を託す。

★距離を置く

条件にもよるが、心理的に負担がかからない程度に相手と心理的、物理

的な距離を置いて話す。

<その②>

「人格、思想が相容れない人がいて話すのが苦痛になる。どうしたらよい

か」

★仕切りをつける

相手を自分に同化しなければ話ができない、相手の全人格を受け入れな

ければならないと考えると、負担感が強まるだけとなる。相手は相手、自分

は自分といった冷静さをもって、せめて誤解なく話を受け取ってもらおうと話

すことだけに集中する。

★役割意識で接する

得意先の担当者に、どう見てもくだらない男がいて苦労したという営業マン がいた。

彼は次のように努めたという。必要以上に相手を上位に置き、自分を下位 において接するようにした。彼はその役割に徹することでやがて相手を気分的に支配できたという。

これが役割意識である。ただし役割意識というものは限定された範囲にお いてだけ発揮されるものである。先の営業マンの役割は、仕事の場だけの ことである。水商売の女性は、店においては客に献身的に尽くすが、決して私生活には立ち入らせないという。

<その③>

「嫌いな人を好きになる努力はしてこなかったし、そのことで取り立てて実生

活に影響なかった。生活に別に不便がなければ好きになる努力は必要ない

のではないか」

★そのとおりだと答えたい。終生それで通ったら人生に恵まれた人と思って

おきたい。

ただ次のことはいえる。

人生の転機となる場面は誰にも訪れるが、そのきっかけは周囲の評価の

積み重ねによって決まることが多い。(係長に引き立てたいと思うが、A君

にするかB君がよいかの判断は、若い女子社員等の評判によって決まるこ

とがあるなど)

だからふだんから好きになる努力をすることは無駄ではない。

また、好きになる努力をしないことでおこる不利益は甘受しなければならな

い。

平成15年 9月勉強会抄録

[人間関係について」

(安田英夫指導 )

人間関係とは人と人との繋がりだといえる。人間という言葉は「人+間」と書くように、人と人とが繋がりあっている状態を人間というのである。したがって人間関係を無視して生きられないのが人間である。

繋がりを「縁」という言葉で表現することができる。

◆血縁 … 血の繋がった関係

◆職縁 … 職業で繋った関係

◆社縁 … 社会的な繋がりの関係

人間関係は広く考えられるが、今日は「職場の人間関係」(職縁)を中心に取り上げてみたい。

1,職場の人間関係の種類

①組織の上の繋がり

上下関係といわれるものであり、職制上の繋がりにある関係をいう。たとえ

嫌いな人とでも維持しなければならない強制的な関係をいう。

②仕事に繋がる関係

仕事をする上で繋がりを持つ人との関係をいう。この関係は社内の人ばか

りでなく、社外の人との関係もある。

③個人と個人との関係

個人の心理的な関係をいう。いわば好き嫌いの感覚から生まれる関係とも

言える。

職場では自分の好みから選択することも多いが、この心理関係だけでは職

場の人間関係は成り立たないのはもちろんである。

2,明るい人間関係と幸福感

人間関係には「明るい、暗い」「よい、悪い」関係がある。

①暗い関係

反目、争い、非協力の状態は暗い関係だといえる。このようなゆがんだ関

係では幸福はない。

②明るい関係

幸福を求めるならまず周りとの明るい関係を持つことが必要である。

明るい家庭、職場、社会はよい人間関係の上に作られるのである。

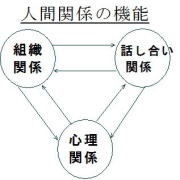

以上のことをまとめると下の図にまとめられる。

[グレーゾーンの人間関係について]

よい人間関係について、とかく理想的な概念で捉えたくなる。だが現実の関係のほとんどは、良くもなく、悪くもないグレーゾーンの中にあり、ケッコウ人はその中で幸せに暮らしているのである。

ならば人間関係を考えるとき、グレーゾーンの中における人間関係を取り上げるのが現実的なものではないだろうか。

仲睦まじい夫婦もいつも和やかであったとはいいがたい。関係が破綻しかかったこともあったに違いない。

夫婦げんかも繰り返され、憎み合ったこともあっただろう。でも全体から見ると仲の良い夫婦だということができる。これが現実の姿であり、多くの人はグレーゾーンの中で人間関係を営んでいるのである。

1,グレーゾーンにおけるよい人間関係とは

わたしたちが人間関係において不安や怖れを持つのは「関係の破綻」である。

恋する乙女がいつも悩むのは、2人の関係の破綻である。言い方を変えると、「破綻のない関係」はよい人間関係の大事な要素だといえる。

第2に挙げる要素はその状態を「維持していく」ことである。短い期間ならば誰でもすばらしい関係を持つことができるが、長く続けようとすると凡夫凡婦は問題を起こしがちとなる。

2,グレーゾーンの人間関係条件

①関係の反復性

同じような行為、同じような会話が反復されるが、別に違和感を持たないよ

うな関係にあること

②関係の継続性

長い時間の中で継続されるということ。つまり同じようなことが反復されなが

ら、飽きる(飽和感)感覚を持たず長く続くということ

平成15年 9月勉強会抄録

[肯定的に言うについて]

(堀川一枝指導)

話し方にはいくつもの原則があるが、そのひとつ「肯定的に言う」あるいは「肯定的な心で言う」ことについて取り上げてみたい。

話すということは

1,話し手が

↓

2,聞き手に対して

↓

3,ある場面で

↓

4,ある内容を

↓

5,音声、態度、言葉で

↓

伝えることである。

この伝え方を効果的にするために「肯定的な言い方」が求められるのである。具体的には次のことを考えたい。

①相手の価値を認める

②相手の立場を考える

③肯定語の活用をする

「オアシス」ということがいわれる。

オ……おはよう

ア……ありがとう

シ……しつれいします

ス……すみません

ということを指しており、この言葉を多用し活用することが、すなわち「肯定的な言 い方」なのである。

なぜ人は否定的な言い方をしてしまうのだろうか。以下のことが考えられる。

①自分の考えを絶対視することから

②優越感や劣等感から

③聞き手を軽視することから

④表現技能の未熟さから

平成15年 3月勉強会抄録

「気をつけよう悪徳商法の話し方」

[はじめに]

都の消費者相談の窓口に相談を持ち込まれる件数は、平成13年度に約3万件あり、東京都下を含めた全体では10万件に上っています。その全部が悪徳商法に関するものではないが、多くは被害にあった人たちの相談となっているのです。

被害者学を唱えた人がいます。常磐大学学長の諸沢英道氏で、氏の説によると被害に遭う人には共通したタイプがあるといいます。それは、

☆明るく陽気な人

☆話し好きな人

☆親切にされるとすぐ喜ぶ人

☆人に頼まれたときイヤといえない人

たちなのだそうです。

要するに人を疑ってかかることが少ない人ほど、被害に遭いやすいといえそうです。また現代はこういう人が増えているのではないでしょうか。

つぎに、最近なぜこれら悪徳商法といわれるものが増えてきているのしょうか、その社会的背景をみてみることにします。

① 売買形態の変化と特殊販売の増加

これまでものを買うときは、店に出かけていき、商品を見て確かめ、自分 で選んで買っていました。その形態が変化してきて特殊販売が増えてきた ことにあります。訪問販売あり 通信販売あり、インターネット販売ありと売買の形態が多様化してきているのです。

② クレジットの急成長

現金が無くてものが買えるようになってきました。信用による取引が増え

てきたのです。

無担保でも貸し借りが行われるようになってきているところに、悪徳販売

が潜り込む隙間があるのです。

③ 広告物の氾濫と多様化

家庭に届く折り込みチラシなどの広告物が、増えているだけでなく多様化

しています。こ

これら広告物は善悪を取り混ぜてあるので、これらを見分けることが難し

くなってきていることも、被害者が増える原因があります。

④ 契約形態の変質

これまでは物と物の取引契約が主でありましたが、現代はサービスの取

引契約が増えてきています。

例えば、英会話を習うとこれだけサービスします、風呂工事をするとこれだ

けサービスしますなどです。

⑤ 独り暮らしの増加

昔よりも情報を持たない若者や高齢者が増えてきています。また独り暮ら

しをする若い人も増えてきています。これら人たちの内、断り切れない性

格の人がターゲットとなりやすいのです。

[悪徳商法の手口とトーク]

悪者はどんな手口とトークでかかってくるのかを上げてみましょう。人を騙す人は悪人です。私たちは悪いことをする人とは、赤ずきんを襲うオオカミのような怖い人とイメージしますが、実際は全く違います。

人を騙そうとする者は、颯爽とした雰囲気と身だしなみの良さをもった人です。そして明るいトーンと感じの良い話し方で近づいてくるのです。

1,かたり商法

① 消火器の売りつけ

「消防署の方からきました。消火器の点検を」などと言って上がり込んで

きます。家人は消防署から派遣されたのだろうと思いこみ、言われるまま

に消火器の点検を受け、言われるままに消火器を購入してしまいます。しか

し実態は「消防署のある方向から歩いてきた人」なのです。

② 環境保全

「環境保全からきました。下水道管を点検します」などと言ってきます。家

人は市役所の環境保全課からの派遣と錯覚し「よろしく」とお願いします。

下水道を点検した相手は「ずいぶん詰まっています。清掃しましょう」と言い

清掃代金を請求してくるのです。環境保全というのは市役所とは全く関係

のないでたらめな団体です。

2,点検商法

① 水道水の点検

「お宅の水道水を無料点検します」と言ってくます。そして汲んだコップの

水に家人の目をかすめて、オルトトルジンという試薬を注入するのです。オ

ルトトルジンは塩素を検出する薬なので、普通の水道水なら必ず黄色に変

色します。すると、「これはひどいです。この水を飲み続けていると家族は

健康を害します。これを使いなさい」と言って高価な浄水器を売りつけてくる

のです。

② 布団点検

「お宅の布団を点検します。無料です」などといって上がり込み布団のホ

コリやダニを点検します。しかし本当は隠し持っていたダニ等を布団になす

りつけたりするのです。点検の後「すごいダニです。子供がこの布団を使っ

ていたらアトピーになりますよ」と言って恐怖感を与え、「これなら安全です」

といって高価な羽布団などを売りつけるのです。

3,見本工事商法

① リフォーム

「リフォームしませんか。お宅は場所がいいので見本工事として半額でい

いです。条件はうちのキャンペーンとしてパンフレットに写真掲載することを

承認してください」などと言ってきます。安くリフォームできると思い承知する

と結局高いリフォーム代となるのです。

② ユニットバスリフォーム

築後10年くらいになるとどこの家も風呂場は痛んできます。そこで「ユニ

ットバスに変えませんか。見本工事なので半額でよいです」といっきます。

しかし結局は割高の工事費となってしまうのです。

4,1本の電話商法

① 資格を取りませんか

自宅や職場に電話がかかってきます。

「○○の資格を取りませんか。資格が取れれば仕事を紹介します。副業

として良いお金になります」と勧誘してきます。副収入になればと思い承知

すると高い教材を売りつけてくるのです。

② アポイントメント商法

いきなり「おめでとうございます。あなたは選ばれました」との知らない会

社から電話がかかってきます。「ついては詳しくお話をしますので会社まで

お出でください」というのです。様子がわからないままに会社に行くといろい

ろな物を売りつけられるのです。

5,街頭勧誘商法

① SF商法

街頭で通行人に只でいろいろのものを配っています。さらに「あちらでは

もっといい物をあげるのでどうぞお出でください」と言って会場に誘い込みま

す。そこでも幾つか只で配ります。そして客を一種の催眠状態にしておいて

最後にとても高い品物を売りつけるのです。SFとは「新製品」のSと「普及」

のFのことです。

② 無料診断商法

若い女性がターゲットになりやすいのです。「あなたのお肌を無料診断し

ます」と言って誘い入れます。そして「これはひどい、ほっといたら大変なこ

とになりますよ」と不安感を募らせておいて「これをお使いなさい」いって高

い化粧品を売りつけるのです。

③ 宗教がらみ商法

「手相を只で見てあげます」などといって手相を見てから「あなたには背

後霊があります。除霊が必要です。いい人を紹介してあげます」などといっ

て他の人に回します。

どうやら背後に宗教団体が絡んでいるらしいのです。

6,マルチ商法

知人から「儲かるいい話があるから説明会に行こう」と誘われます。そこは公共の会場でイメージよく考えられており、係の人も感じがよいわけです。説明会では壇上に上がった人が「この商品を売ってこれほど儲けた」と次々と体験談を披露します。聞いているうちに次第に洗脳されてきて自分も儲かるように思い込むようになるのです。そして相手の話に乗り入会します。しかし損はしても儲かることはないのです。

これは手口はねずみ講と同じですが、商品が介在するのでマルチ商法ともいえません。違法ではありませんが法規制が強化されています。

平成13年6月から特定負担の下限の撤廃や広告面の規制が強化され、利益計算の方法などが表示義務化され、末端会員にも遵守が義務づけられた。

7,チラシ、広告商法

チラシ広告などに、すばらしい効果が上がるようなことが書いてあって、消費者を釣るものである。「こんなに痩せるようになります」

「わたしはこんなに健康になった」などと体験者の声や実例があるわけです。いかにもすぐに痩せられたり、たちまち健康体になるようですが、実際は広告とは大きく違います。しかしこれらはほとんどが違法な誇大広告としての規制を受けないのです。なぜならどんなに大げさに言ってもそれが個々の人の体験談であったなら違法とならないからです。

8,送りつけ商法

いきなり家庭に品物が送られてきます。手紙が添付されていて「盲導犬を育成する団体です。会の運営に協力願いたいので買ってください」とあります。そしてちょっとした品物と2~3.000円を請求する振替用紙がついているのです。ボランティア精神を発揮した人はつい送金してしまうわけです。

[被害に遭わないために]

1,契約してしまったら

① クーリング・オフを知っておこう

契約しても8日以内ならば解約できます。

② 泣き寝入りしないでおこう

クーリング・オフ過ぎても消費者センターへ行きましょう。

2,被害に遭わないために

① うまい話はないと思っておこう。

② きっぱり断る勇気を持とう。

③ うまい話や、はてなと思う話は周りの人に相談しよう。

[事例研究]

資格商法の電話勧誘は次のような順序のトークで迫ってきます。柔らかな勧めから次第に強硬になっていく様子がわかるでしょう。

① 「国の機関から勧誘を要請されています」…背後に国家があるように思わ

せる。

② 「一定期間の受講だけで資格が取れます」…簡単に資格が取れると思わ

せる。

③ 「資格があると自宅で高収入が得られます」…収入が得られると思わせる

④ 「資格が取れたら仕事を斡旋します」…仕事を与えられると思わせる。

⑤ 「合格するまで面倒を見ます」…最後まで面倒見てくれると思わせる。

⑥ 「不合格なら受講料をお返しします」…損をしないと思わせる。

⑦ 「この時期を逃すと資格を取りにくくなります」…駆け込み意識を植え付け

る。

⑧ 「お誘いした皆さんが契約されています」…みんな喜んでいるように思わ

せる。

⑨ 「ただいまコンピューターに登録しましたので契約が成立しました」…相手

の退路を断ってしまう。

⑩ 「いいですか、あなたのOKした声を録音してありますよ」…ますます逃げ

られないようにしてしまう。

⑪ 「こんなに長く説明させて断るなんて失礼な!上司に電話するぞ、それで

もいいか」…ついに脅迫に変わる。

平成15年 1月勉強会抄録

「話し下手を考える」

講師 佐藤雄三

「話し下手を直したい」とは誰でも思います。しかし思いはしても、話し下手の原因までも突き詰めようとする人は少ないです。なぜ話し下手になったのだろう、いつ頃どんないきさつから「話し下手」を意識するようになったのかと振り返ることはあまりありません。しかしこの抜きがたいコンプレックスが生まれるには、それなりの理由があるに違いないのです。そのメカニックを突き止めようとするのが今回のテーマです。

これを「交流分析」(Transactional Analysis)の面から考えてみます。

「交流分析」は、カナダ人の精神科医、エリック・バーン(Eric Berne 1910-1970)によって創説されたもので、特長は、気づきの科学といわれ、自分自身を理解し、自律(セルフコントロール)によって周りの人たちと親交、親密性を高めていこうとするものです。

1,自我(自分の心の姿)を理解する

交流分析は、まず自分の心の姿(自我)を見つめることから出発します。

人間の自我は下図の3つの心から成り立っていると交流分析では考えます。

少しこのことを説明します。

(1)[親の自我]について

① 親という存在を意識するようになると、子供は親の考え方や行動を無批

判に受け入れていきます。これは親のすることをすぐ真似する事実をみ

ると頷けるでしょう。

② また親は子供に様々なことを注ぎ込んでいきます。社会の規律や、生活

の習慣や、弱いものを可愛がる心などです。

③ 加えて子供は親の遺伝子を受け継いで生まれてきますから、当然親に似

た子供ができていきます。

④ これらの混合から親によく似た生活反応をする親の心ができあがってくる

わけです。

(2)[成人の自我]について

① 「ことば」を取得することから、子供の世界は飛躍的に広がってきます。

② その中からやがて物事にはそれぞれ繋がりがあり、その繋がりには必然

性があることなどがわかってきます。

③ また世の事柄には目に見えないもの、感じ取るのは難しいものだってある

ことを悟ってきます。

④ さらに世の中には、あってよいもの・悪いもの、行って良いこと・悪いことな

どの理非善悪があることを認識するようになります。

⑤ こうして冷静に論理的に物事に対応する成人の心が育っていくのです。

(3)[子どもの心]について

① 人は生まれ落ちたときに原始的で未熟だが心がすでに芽生えていると考

えます。この心に従い幼児は自然に本能的に振る舞います。つまり勝手

に泣く、眠る、ミルクを欲しがるなどです。

② 数ヶ月経つと、子供は自分の欲求が制約される現実に気づいてきます。

そして自分の欲求を満たそうとするには、制約に反抗するよりも制約に従

う方がよりよいことを幼い知恵に中で発見するのです。

③ こうして本能のままに振る舞おうとする心と、順応した振る舞いをしようと

する心が、矛盾したまま同居する「子どもの心」が生まれてくるのです。

2,話し下手意識の芽生え

では話し下手の意識はどのようにして生まれていくのかを考えましょう。交流分析からみてゆくのがわかりやすいです。

下図のように「子ども(C2)」の自我の中には、さらに小さな「親1(P1)」、「成人1(A1)」、「子ども1(C1)」、の自我が存在しています。

これらが話し下手意識の芽生えに大きく関係するのです。

[子どもの心の中の心]

① すべては体験から始まる。

ことばを覚えた子供は遊技感覚で盛んにことばを使い始めます。一語文

(マンマ、バーバー等)から始まり、二語文(ジューチュ飲む等)、三語文と

増えていきます。このあたりは親のフォローがあるので、親子のコミュニケ

ーションには別に支障ありません。

② 体験が経験に進む

一つ一つの体験は、はじめはすぐに忘れ去られるが、次第に言葉のフィル

ターを通して記憶にとどまるようになります。このとき「体験」は「経験」となっ

て蓄積されていきます。

③ 成功体験と失敗体験に分かれる。

子供の話し方は次第に巧妙になっていきますが、話のシステムは子供に

とっては途方もなく大きく複雑です。したがってコミュニケーションはいつもス

ムーズにはいきません。こ

ここから話し方の体験は、成功と失敗に分かれることとなります。

④ 失敗体験で味わう不快な感情。

成功・失敗の体験は、成功より失敗する数のほうが多いと考えられます。

そして子供は失敗する度に、困惑・悲哀・いらつき・怒り・絶望・罪悪感とい

った望まない不快感を味わうことになります。具体的には、

◆ママが何か話しかけてくるが子供は意味が悟れず困惑する。ママは何回

か繰り返すうち表情が変わってきます。子供は表情の変化から、大好きな

ママが満足してないとわかる。それは自分がよくないことをしているからだと

感じ、困惑と悲哀を感じる。そしてこの思いが話すことの一つの失敗経験と

して蓄積される。

◆ママに何か話しかけるがママにはわかってもらえない。ママの反応は「えっ

、何?はっきり言ってごらん」といったもので、表情にいらつきが見える。そ こで子供はまたママを怒らせた、自分は悪いことをしたのだという罪悪感に

襲われるのである。このときの不快感が失敗経験として蓄積される。

◆自分には関心のあることだが、話しかけてもママから「今忙しいから後にし

てね」と無視されたりする。子供の心理は「ママはボクが嫌いになったから

聞いてくれないんだ、もしかしたらボクはママから捨てられるんだ」という恐

怖感に襲われる。

そして「ボクが話しかけたからいけないんだ。もう話しかけるようなことをして

はいけないんだ」という思いから絶望に沈むこととなる。

などなどです。

生まれて初めて作られるコミュニケーションルートは、子供と母親との間だと考えてよいでしょう。そしてこのルートはきわめて緊密で強く、終生変わらず続いていくと考えられます。。それだけに母子間の会話のありようが、成長してからのその人の「話し上手、下手」の意識を大きく左右することとなるのです。

多くの人は成功する数よりも失敗する数のほうが多いはずです。したがって幼児の記憶には失敗した気分のほうが大きく蓄えられていると思えます。

3,話し下手意識の強化

幼児時代の話し方の失敗は、そのことだけではたいしたことはありませんし、時間が経てば忘れられるほどのものです。しかしP1に蓄えられてしまうと、ふだんは眠っているだけで忘れられることはありません。そして成長する過程で話がうまくできないことに出くわすと、P1の中の失敗経験がよみがえり、不愉快な気分に襲われるわけです。

① 親から「お使いに行って遊んできちゃいけないでしょう」と叱られたが、うま

く言い訳できず自分でいらいらする。そのときP1の記憶がよみがえってき

てなぜか悲しくなってしまう。

② 友達と言い合いをして言い負かされてしまった。心の中ではボクのほうが

正しいのに思ってるがうまく言い返せない。このときP1が目を覚ましイヤな

気分にさせられる。

③ 恋人から「あなたっていつも堅い話ばかりで楽しくないわ」といわれる。こ

のときP1が顔を出し、話し下手を痛感させられる。などです。

このように

「どうしてうまく言えないんだろう」

「なぜ話せないんだろう」

「ボクは生まれつき下手なんだろうか」

などの不快感(交流分析ではラケット感情という)に悩まされるつど、話し下手を意識させられます。そしてこの意識は失敗する度に繰り返され、次第に強くなっていきます。これを「話し下手意識の強化」といいます。

4,輪ゴムの原理がはたらく

輪ゴムを両手の指でつまんで引っ張っていき、延びたところで片方の指を放すと、パチーンと元の長さの輪ゴムに戻ってしまいます。これと同じ現象の心理状態を「輪ゴムの原理」と呼びます。

話し方の面からもこの輪ゴムの原理がはたらくのです。

例えば何かスピーチをする機会があったとします。十分準備をし練習もしてその場に臨みます。しかし話し始めてつまずくと、「心配したとおりだ、だから失敗するのじゃないかと思ったんだ」となって、その後の話ができません。だけでなく「もう話はしたくない」と思い込んでしまうのです。こうした心理状態を「輪ゴムの原理」現象というわけです。

輪ゴムの心理現象には、幾つかのレベルがあります。おおよそ以下のものです。

① 「やっぱり下手なんだ」の輪ゴム

友人からスピーチを頼まれます。「よし、任せろ」と引き受け話してみました

しかしあがってしまい思うようにいきません。そして「やっぱり思うようにいか

ないな、下手だな俺は」と思う輪ゴムのレベルです。これはまだ弱い意識の

レベルであるといえます。

② 「話すんじゃなかった」の輪ゴム

職場でプレゼンテーションを指名されたとします。極力辞退したが結局話

す羽目になってしまいました。そして話した結果は当然失敗です。「だから

話したくなかったんだ。こうなることはわかっていたのに。これからは逃げて

回ろう」と思い、話したことをとても悔やむ輪ゴムです。これは話し下手意識

がかなり強いレベルであるといえます。

③ 不愉快感に浸る輪ゴム

例えば恋人との間に誤解があり、話し下手ゆえにその誤解が解けず恋人

に去られてしまったとします。或いは仕事の場で折衝ごとの不備があり、そ

のため昇格を見送られてしまうことがあったとします。

こうしたことが続くと「話し下手は自分の運命で変わらないもの」と思いこむ

までになってしまうわけです。

こうなると上手に話そうとの意欲をなくしてしまいます。たとえ話す機会があ

っても、「仕方がないよ、どうせ話は下手な俺なんだから」と自分の殻に閉じ

こもってしまうのです。

そこは不愉快という潮が渦巻く海ですが、本人はその海に浸ることがかえ

って安定感を得る世界でもあるのです。ここまでになるとかなり重症となっ

てしまいます。

5,話し上手になるために

上手に話すには、ありのままの自分をさらけ出して、場数を踏むことがよいいわれています。

そのとおりですが、話し下手意識を取り除くのはそれほど単純ではないのです。「話し下手」との意識の背景にはちょっと大きな障壁があるのです。

その障壁を乗り越えることが大事なのですが、機会を改め話し上手になる方法を取り上げてみることとします。

|

|