��P�߁@���푽�l�Ȓނ肪����

�u���̃X�|�[�c�Ƃ͈Ⴂ�A�ނ�͊Ԍ����L���v

�ނ�͕��ނ����ށH

��Q�߁@�ނ�͉��łȂ���

�ނ�͎Ќ�I�E�Љ�I�ȗV�тł͂Ȃ�

�l�ɉ��Ȃ����߂̒ނ�A�v�����^���A��ƁE�t�R�Î��̒ނ�

�ނ�̓Q�[���ł������ȗV�тł��Ȃ�

�ނ�͋��Z�ł͂Ȃ�

�ނ�̓X�|�[�c�Ƃ͈Ⴂ�A�q�ǂ��ɂƂ��āu�����ɖ𗧂v�����ł͂Ȃ�

��R�� �ނ�͊l���̂���V��

���{�̒ނ�́u�B���_�I�v�Łu�y���S���I�v�ł���

�P�V���I�p���A�n�Y�o���h���[�ɂ�����ނ�

�p���́u�H�ׂ邽�߂̒ނ�v�A�R�[�X��t�B�b�V���O

�ނ�̓��[���ō��ꂽ�Q�[���ł͂Ȃ��A���ڂɎ��R�ƑΛ�����V�тł���

�����V�сA��������������ʔ���

�v���ƃA�}�̋��

���t�̢�v�����

�ނ�Ǝ��

���������E�����Ƃɂ���

�����𒇊ԂƊ����邱��

���H�ƕ���

�u�ނ������͐H�ׂ�ׂ��v���u�E�����������ׂ��v���B�ǂ��炩������������ƌ����邩�B

��S�߁@�ނ�̉��Ǝ�{�\

�ǂ����Ēނ������̂��B�s�K�Ȑ���

�ނ�́u��{�\�v�ɂ��s���H

�{�\�s���Ƃ�

�����s���w�Ɩ{�\�T�O

�ނ�Ƣ��{�\������т��邱��

�ނ�ɔ����댯

�ނ�͓��퐶������̒E�o�B�댯�ʼnp�Y�I�ȍs�ׁH

�{�\�Ƃ�����̓���I�ȈӖ�

�ނ�D���͒j���z�������Ō��܂�H

�ނ�D���� nature or nurture?

�����̂������ɂ���

�m���l�E�����l�̐��_�J���Ɣ�m���l�E���l�̌��n�I���X�P��(���Ɓj

�ނ�̊y����������ł��Ȃ��������R

��T�߁@������ƍ��킹�\�\�ނ�̉��̌��_

�u������v�Ɓu���킹�v

���o�I���Ɖ��̔��f

�ނ�̌o��

�َ������E�̑���ƂȂ���

��U�߁@���R���y���ށB�ǓƂ��y���ށB�Ќ����y����

�K�c�I���̒��N���ȍ~�̒ނ�

���V�A�̍�ƃA�N�T�[�R�t�̒ނ�

�V�сE��y�̕��ށA����

���ʓI���邢�͓����I�ł��邱�ƁA���邢�͌ǓƂ��D�ނ���

�Ќ��Ɗƒނ�A��ނ�

��V�� �ނ�̉��ƒނ�̋�

��W�߁@��s���̂��̂̒ނ�\�J�����͂Ȃ��ނ���y���߂Ȃ�������

�ނ�͕����̋��C����̒E�o�H

�J�����ɂƂ��āu��͐��v���������H

��X�� �u�ނ�͘J���v�F�N�w�ҁE���R�߁i�������j�̐��B�����Ď��̔��_

(1)�w�R���̒ނ肩��x�̎O�̃e�[�}�B�k���ނ�A��A�R���̕�炵

�@�k���ނ�ɂ���

�ނ�ւ́u���Ȍ����v

�ނ��ʂ����u���R���v�H

�A��ɂ��āA����̎v�z����p���̎v�z��

�_�����݁A��s���́u����זE�v

�B�R���̐����Ɓu�l�Ԃ̎��R���v

�R���̘J���Ɛ����́u�l�Ԃ̎��R���v

���⓮���Ƃ̋����H

��L�O�̃e�[�}�Ɋւ��鎄�̔��_

�@ ���R�́u�E�H���g���́u�ނ�̓N�w�v�v�ᔻ�ւ̔��_

���R�̃E�H���g���ᔻ�F�u�ނ�̒��ɐl���̈Ӗ��������������Ƃ͑ޔp�̎v�z�v

�E�H���g���̐l�ƂȂ�A�ނɂƂ��Ă̒ނ�̈Ӗ�

�E�H���g���^�X�G�l��w�ދ���S�x�̏Љ�

�E�H���g���́w�ދ���S�x�́u�N�w�v�ł͂Ȃ��f�p�Ȓނ�^�̂ł���

�E�H���g���́��E�J����

���R�͒P�ɓs�s�̐l�Ȃ̂��B�܂��s�s�I�����Ƃ͉����B

�A��̍r�p�͓s�s���̃_�����݂ɂ��Ƃ������R���̔ᔻ

�_�����݂𐄐i���Ă���̂́u�s�s���v�ł͂Ȃ�

�����ɑ���s�s���̐ӔC

�s�s���E���R�͓s�s�̊����ɑS���ӂ�Ȃ�

�����Ԍ��Q�ւ̓��R�̖��S

�B�����k�����ƂŐl�Ԃ́u���R���v�����̂��B

���l�Ɩ쐶�����́u�����v�H

�S�C���g���Ȃ������]�ˎ���̔_���Ɩ쐶�����Ƃ́u�����v

�u�l�Ԃ̎��R���v�Ƃ����T�O���s���Ăł��邱��

�C����ׂ��Љ�ɂ���

�R�d���̌������ɑς���ׂ����Ɠ��R�͌���

�ǂ̂悤�Ɏd���̌������ɑς��邩

�ӂ��̎�҂͎��R�����̗L���Ŏd�������߂�킯�ł͂Ȃ�

(2)�u�ނ�͘J�����v�Ƃ������Ƃ���ɑ��鎄�̔��_

�J���ł���悤�ȁ��R���̒ނ聄�Ƃ�

�ނ�͓���A�r�A���_����̉������u���n�I�J���v

�_�ƂƃA�\�r

�ނ�́u�L�`�̘J���v

���_�P�D��쑺�ł̓��R�̔����͗V�тł���

���R�͂Ȃ��ނ�͘J�����ƌ��������̂�

���_�Q�D�ނ�̊y�����Ɣ_�Ƃ̊y�����͈�v���Ȃ�

���_�R�D���Ă̎Љ�ɂ��E�J���ƗV�т����߂��l������

�ΕׂȔ_�v�Ɣ��R���ĉƏo�������q�̘b

���_�S�D���ݑr���H�ނ�͌��n�I�J���̋[���I�o���H

����̘J���҂Ɂu�r���̌��v�͂Ȃ�

�{�\�Ƃ��Ắu���n�I�J���v�ւ̗~���H

�Q�O���I�t�����X�̘J���҂͂ǂ����Ēނ���D��

�ނ�l���̑����͗]�Ɋ����S�ʂ̍��܂�̔��f

���_�T�D�ނ�́u�Ӗ��t�^�v�Ȃ��ɁA�P�ɖʔ����Ɗ����邩��s����

(3)���R�̗]�ɖ��p�_�Ƃ���ɑ��锽�_

�]�ɂƐ�������

�u���Ă̐E�l�v�F�u���͎҂��镃�e�v�E�u��l����v�v�̃C���[�W

�]�ɂ��v��I�ɉ߂������Ƃ͗]�ɂ̔ے�H

�]�Ɋ����̎Y���Ŏ�����͖̂������H

���R�́u�d���̏[�������R�v�Ƃ����u���R�v�ςƗ]�Ɋ�

�Ñ�M���V�A�ɂ�����u�ՉɁv

���{�̘J���҂́u��ƌ����v�ł���u�J�������v�ł͂Ȃ��H

���܂ē������Ƃ��u�J���̈Ӗ��v�ł���A�]�ɂ͕K�v���B

�ԑt�ȁ@��l�����y�v

�S�̖̂ڎ���

��������Ƃ̂Ȃ��l�����̗V�т��邢�̓X�|�[�c�ɂ��Ēm�肽�����Ƃ́A����̂ǂ����A�ǂ����Ėʔ����̂��Ƃ������Ƃł���A����𗝉�����̂ɕK�v�Ȍ���ł̂��̗V�ѕ��ł��낤�B�Ƃ��낪�A�ނ�ɂ͑����̎�ނ́A�܂�ނ���̈قȂ鑽���̒ނ肪����A�ނ���̈Ⴂ�ɉ����āA�ʔ������قȂ�B�ނ�́A���ۂɂ́A���ނ̗V�тƂ������́A���ɑ����̎�ނ̗V�тł���A���ꂼ��ɉ����Ă��̖ʔ������������K�v������̂ł���B�����A����������ނ�͑�ꕔ�u�ނ�v�ɏ����Ă���A���������S�A�T��ނ̒ނ�ɂ������A���̒ނ�͂�������Ƃ��Ȃ��B������{���́u�ނ�v�̖ʔ�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B

�������A�ȉ��ł͂�������Ƃ̂��鐔��ނ̒ނ���ׂȂ���A��������Ԗʔ����Ǝv���Ă���ނ�̂ǂ����ǂ̂悤�ɖʔ�����������������Ǝv���B�ނ�̖{�͂�������o�Ă��邪�A�قƂ�ǂ́u�ނ���v�ɂ��Ẳ���ł���A�ނ�̖ʔ������������{�͏��Ȃ��̂ŁA�����͈Ӗ������낤�B�����āA���́A���̖ʔ����A���y�A���͂́A���̒ނ�ɂ����Ă����ʂ��Ă���Ɩ����ɍl���Ă�����̂ł���B�܂�A���̐�ɂ����j�ɋ���������Ƃ������Ƃ��瓾���邻�̒P���ȉ��y���ǂ̒ނ�ɂ����Ă����S�ɂ���Ƒz�������̂ł���B�ق��̒ނ�̖{�Ȃǂ��Q�l�ɂ��Ȃ���A�܂��A�ނ�̑��l�������邱�Ƃ���͂��߂����B ��P�߁@���푽�l�Ȓނ肪����

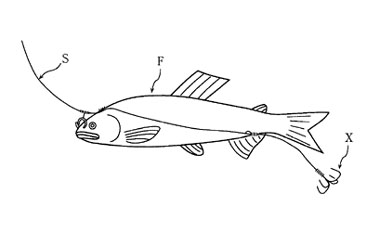

��j�A����ȂǂƖ��A���̋[�a�j�ł���t���Cfly(�{���̓n�G���̂悤�ɔ�Ԓ����Ӗ�����)���g���Čk������ނ�̂��t���C�E�t�B�b�V���O�ł���B

�ʐ^�͉p��Lake District�̐�̈��River Eaden �ɂ�����t���C�t�B�b�V���O�B���i���������Bhttp://www.goflyfishinguk.com/fly-fishing-locations/chalk-streams/river-test.php�ɂ��B

�w�t���C�t�B�b�V���O�]�́x�i�����Ёj�̒��҃��C���Y�ɏ]���A�t���C�E�t�B�b�V���O�ƈ�ʂ̒ނ�Ƃł́A�u�P�Ȃ���s�ƕ����̃o���[�قǂ̈Ⴂ������v�B�t���C�Œނ�l�X�́A���̒ނ���ł����ƊȒP�ɒނ�Ă��A������t���C�Łu�������v�ނ肽���ƍl����B�ނ����s�ɒu�������Č����ƁA���ʂ̐l�������čs���̂ɁA���̐l�����́A�o���[�����Ȃ���i�ނƂ����킯���B

�����̒ނ�I�s�����������J�����i�H��܍�ƁB�P�X�W�W�N�v�j�́A�a�����Ēނ�u�y���S���v�̒ނ�łȂ��A�M���K���̒ނ�ł���t���C����邱�ƂɌ��߂��ƌ����A�t���C�́u�|�p�v���Ƃ����Ă���B���C���Y�������o���[���|�p�ł���B�t���C�����l�́A���̌|�p�I�D�����A�@�ׂ��ɖ��͂�������̂��낤�B

�T�P�Ȃ̃A�}�S�ƃ��}���́A���z��͂͂�����قȂ邪�A�`�Ԃ̂悭�������ŁA�����ɑ�����Ƃ����k�����ł���B�����͐쒎��~�~�Y�Ȃǂ������G�T�ނ�ł��_���邵�A�уo���i�L�W�̉H���h���イ���Ŋ����������̒P���ȍ\���́u�a���уo���v�Ɩ{���̒��ɐ��I�Ɏ������u�m���уo���v�܂�t���C�Ƃ�����j���g���Ēނ邱�Ƃ����邵�A���A�[�i���A�[lure�͂��т�����́A�܂�u�^���a�v�ł���B�����ȂǂɎ����������Ђ�����������̂ŁA�����̎�ނ�����j���g�����W�M���O�i���[�����g���ă��A�[�������j�ł��ނ邱�Ƃ��ł���Ƃ����B�k�����ł��A�G�T�ނ�h�Ƙa���уo���h�i����͂Ƃ��Ƀe���J���ނ�ƌĂ�Ă���Ƃ����j�A�����ăt���C�h�����ăW�M���O�h�̈Ⴂ������B

�\���̏�i�E�̎ʐ^�́A���؊ό������̊Ǘ�����w�O�썇���x�G���A�ɂ����鑊�͐�̃A���ނ�̖͗l�B�������g�o(http://atsugikanko.gyokyo.info/)�ɂ��B��̒��Ɍ�����R���N���[�g�̒��́A�n�}���Q�Ƃ���ƁA��s���A�����������ԓ��̋��r�Ǝv����B���R�Ɛl�H���Ƃ����R��̂ƂȂ������{�I�ȕ��i�ł���B

���͏C�P���A����̈��ނ�B�������]�[�g�z�e�����t�H�[���C�P���g�o�ihttp://plus.laforet.co.jp/blog/�j2010�N5��22���́u�A�E�g�h�A�ŃA���}�Z���s�[�v�Ƒ肹��ꂽ�L���ɂ��B

�}��http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2012125157�A�}0011�ɂ��B�������A���̋L���͋ʖԂɂe�Ƃw����ꂽ���Ɋ|���j���Ԃ̒�Ɉ���������Ȃ��悤�ȓ���ȋʖԂ̐������@�ɂ��Ă̋L���ŁA�d�|�����̂��̂̋L���ł͂Ȃ��B

�ʐ^�͉p���Wikipedia�ŁuFisherman jigging with a big fish from his boat�v�Ƃ����肪���Ă���Bfisherman�̓A�}�̒ނ�l�Ƌ��t�̗������Ӗ�����B���{�ł͐E���t�ŃW�O���g���đ�^����ނ�Ƃ����b�͕��������Ƃ��Ȃ����A�p�ꌗ�ł̓W�O�Œނ�E���t������̂�������Ȃ��B

�W�O�̓��A�[�̈��ł��邪�A�W�O���g���ނ�ɂ����낢�날��B���[�P�O�O���ȏ�̊C�ŁA�T�O�L�����z����J���p�`�A�Q�O�L�����z����q���}�T�A�X�O�L���̈�}�O���Ȃǂ�_���W�M���O�́A�E�l�Z�Ƃ��Ⴄ���A�܂��D�낳���C��邱�Ƃ��ł����A�x���`�v���X�A�_���x���Ȃǂŋؗ͂�b���Ă������Ƃ����߂���A�p���[�̒ނ�ł���B�W�M���O�ő啨��_���l�X�ɂƂ��āA�ނ�̉��Ƃ́A�����Ƃ̊i���ɑł������A���Ȃ̗̑͂̋������������Ƃ̂Ȃ��ɂ���B�ÒJ�G�V�w�W�M���Oshock!�x�T���ނ�T���f�[�A2002

�E�i�M��A���ȂǁA�H�ׂĂ��܂�����ނ�̂��D�ސl�����邪�A�����ŁA�w���u�i�ނ��o�X�ނ�̂悤�ɒނ邱�Ǝ��̂��ړI�ŁA���͌v�ʂ̌�A�H�ׂ��ɕ�������Q�[���E�t�B�b�V���O�ɉ������o���l������B�O�҂͐H�ׂ邽�߂ɁA������O�����̂䂦�ɒނ�B���͂����O�����E�t�B�b�V���O��Ɩ��Â������B��҂́u�ނ邽�߂ɒނ�v�B���邢�̓Q�[���Ƃ��Ċy���ނ��߂ɒނ�B�O�����E�t�B�b�V���O�ƃQ�[���E�t�B�b�V���O���܂��S���ΏƓI�Ȏu���ɓ�����Ă���B

�E�i�M��A���ȂǁA�H�ׂĂ��܂�����ނ�̂��D�ސl�����邪�A�����ŁA�w���u�i�ނ��o�X�ނ�̂悤�ɒނ邱�Ǝ��̂��ړI�ŁA���͌v�ʂ̌�A�H�ׂ��ɕ�������Q�[���E�t�B�b�V���O�ɉ������o���l������B�O�҂͐H�ׂ邽�߂ɁA������O�����̂䂦�ɒނ�B���͂����O�����E�t�B�b�V���O��Ɩ��Â������B��҂́u�ނ邽�߂ɒނ�v�B���邢�̓Q�[���Ƃ��Ċy���ނ��߂ɒނ�B�O�����E�t�B�b�V���O�ƃQ�[���E�t�B�b�V���O���܂��S���ΏƓI�Ȏu���ɓ�����Ă���B

�ʐ^�͕x�m�܌̈���i(����ށj�̃w���u�i�ނ�B�u�w���u�i�ނ����v�Ō�������ƁA�����{�A�����{���킸���ɑ����̒ނ�ꂪ�ڂ��Ă���B���͂̌i�F�̂悢�Ƃ�������Ȃ��Ȃ����A�w���u�i�ނ�͋��Z�ł���B

�G���N���u�ҁw���M�@�ގ����x�i�͏o���[�V�ЁAS.34�N���j�Ƃ����{������B�G���i�����j�Ƃ́A�_�����̂ł͂Ȃ������̂��Ƃł���B���炷�����̓`�������W���R�Ƃ������B�W���R�ƃU�R�͓������̂ł���B�l���E�F�a���Ȃǂł͎G��������g�ɂ��ėg�������̂��u�W���R�V�v�Ƃ����A�P�Ɂu�Ă�Ղ�v�Ƃ����ƁA���̃W���R�V���w�����Ƃ�����B

�u�G���N���u�v�́A�ނ�D���̉�ƁA��ƁA�W���[�i���X�g�A�\�y�t�A�~���[�W�J���̉̎�Ȃǂō��ꂽ�N���u�ł���i�������j�B���̖{�̎��M�҂͂Q�S�l�ŁA�����ɂ͢�������m��ƌĂꂽ�w�R�`�v�̕�������A�䕚����A�O�V�����n�A���c�����A�Ζ숯���ȂǁA�L���l�������Ă���B�����o�[�̈�l�A�����V���햱�E�O�Y�G���́A��ނ�V����Ƃ������ŁA�ނ�̎���O�ɕ����A

�P�j�t�i�E�R�C�Ȃǂ̖�ނ�ł͐l���N�w�I�ȉ�E���ς��āA���]�ƒށA�������S��ފƂ̋��n�ɖv�����邱�Ƃ��ł���B

�Q�j�k���ނ�B�X�|�[�c�I�A�ӗ~�I�A�|�p�I�ȋ����Ƌ������������߂�B�Q�������̋���̏�ɗ����Ĉ��Ȃǂ�ނ�S���́A�Ò����A�����Â̍H�v���v�������B�C�s�i�K�Ƃ��ẮA��ނ�̐Ò��̍H�v������ʂɂ���B���̒ނ���o�����A���͑��̒ނ�ɂ͂��܂�ł����܂Ȃ��B

�R�j�C�ނ�B�C�̍K�����߂�l�Ԃ̖{�\�����@�Ƃ��Ă���A���������S�A�勛�Ǝ��g�ޑu�����A�務�̊�тȂǁA��������̂̐����̖���������B�O�Q�҂��B�S�_�I�ł���̂ɑ��āA�C�ނ�͂����܂ŗB���_�I�ł���B���������āA�O�Q�҂ł͊l���͑��`�I�A�C�ނ�͒މʂ����`�I�A�ƌ����B

�C�ނ�ł͑務�����҂���

�O�Y�̃G�b�Z�[�ł͒ނ���܂��ꏊ�ɂ�蕪�ނ��Ă���B�ꏊ�ɂ���āA�Ώۋ��A�ނ�����ς��A�ނ�l�̍\���A�ԓx������Ă��邱�Ƃ�������Ă���B�������A���Ƃ��u���]�ƒޖ������S��ފƂ̋��n�v----����́A���Ԃ�A���X�Ƃ����~�̐�ň�l�ނ�B�F���S�̂̂Ȃ��ł�����{�̊Ƃ̓����������S���ł���A���̈�͖��ł͂Ȃ��A�Ƃł����Ƃ��ł��邾�낤��----���́u���n�v�́A�C�ނ�̏ꍇ�ɂ��A�~�̊������ɘp���ň�l���D���o���Ēނ�Ƃ��Ȃǂɂ͏\���ɓ��Ă͂܂�B

�܂��A�k���ނ�́u�X�|�[�c�I�����v�̓n�}�`��q���}�T�Ȃǂ�_�����g�ނ�(�g���[�����O)��W�M���O�Ȃǂɂ��C�ނ�̌`�e�ɂ҂�����ł���B�܂��A���̗��ꂪ�������r��Œނ�O���i���W�i�j�ނ�Ȃǂ́A���̃X�|�[�c���ɂ����Ĉ��ނ�ɏ���Ƃ���炸�Ƃ����邾�낤�B

���������_�͂Ƃ������Ƃ��āA��̕��ł́A�ނ�Ƃ����Ă����܂��܂ŁA��ނ�ɂ����Ă͓N�w�I�ȉ�E�̋��n���A�k���ނ�ɂ����Ă̓X�|�[�c���ƌ|�p�����A�C�ނ�ɂ����Ă͊l�����ނ�̒��S�I�S���ł���Ƃ���A�����R��̒ނ�̈قȂ�S�����������Ƃɗ͓_��������Ă��āA���ʂȊS�������ł���̂��͏q�ׂ��Ă��Ȃ��B�ނ�̑��l���ɂ��Ă͌���Ă��邪�A�l�X�Ȓނ肪�Ƃɂ����ނ�ł��邱�Ƃɂ��Ắi���Ԃ�A���Ɛj�Ȃǂ��g���ċ���ނ邱�Ƃ��Ƃ����j�펯��O�Ă��āA�����𑼂̃X�|�[�c��V�тƔ�ׂ��Ƃ��̒ނ�Ƃ��������ɋ��ʂ�������A�ނ�̊S���A�ʔ����A���͉͂��ł���̂��͌���Ă��Ȃ��B�ڎw���Ƃ���E�ړI�̈قȂ邳�܂��܂Ȓނ肪����A�l�͂��ꂼ��̒ނ�ɈقȂ�������߂�B�Ƃ���u�Ȃ��ނ������̂��v�A�u�Ȃ��ނ�͖ʔ����̂��v�̓����͒ނ�l�̊Ԃł͈�v���Ȃ����ƂɂȂ�B

�S���ނ���������Ƃ��Ȃ��A������ˑR�A�l�ɗU���đ�^�̃t�B�b�V���O�E�{�[�g���g�����O�m�ł̃J�W�L�}�O���ނ���n�߂����A����ȊO�̒ނ�ɂ͈�؋������Ȃ��Ƃ����悤�Ȑl�����邩������Ȃ��B�������A�����̐l�͎q�ǂ��̎��A�N��̗F�B��e�ɘA����čs������ł̏��u�i�ނ�A���邢�͍`�̒�h�ł̏��A�W��C���V�Ȃǂ̏����ނ肩��n�߂āA����ɑ��̒ނ�ւƔ͈͂��L���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�����āA�������ނ̒ނ������̂ł͂Ȃ��A����ނ��̒ނ������l�͑������A��ɂ���Ă�������ނ����߂đ��̒ނ�ɕς��Ă����l������B�����āA���̗V�т�X�|�[�c�ł͂Ȃ��A�ނ��I���A�����ނ�����Ă���B���̂悤�Ȑl�������Ǝ��͑z������B�Ƃ���A��͂�A�����̒ނ�ɋ��ʂ���u�ނ�v�̓����A�ʔ����A�ނ肩�瓾������y�Ƃ������̂�����ƍl������B�O�Y�̐����ɂ�������炸�A����𖾂炩�ɂ���K�v���c���Ă���B

�i�c����(���Ŷ�)�w�C�ނ�x�i�ۈ�ЁAS�S�P�N�j�Ƃ����{�����Ă݂悤�B�i�c�͂P�X�O�R�N���܂�B�������p�w�Z���m��ȑ��ƌ�A�����V���ЂɋΖ����A�w�����J�����x�̕ҏW�̎d�������Ă����B�ނ͉�ƂŁA��������������A�ނ蒇�Ԃ���u����̖��l�v�ƌ����Ă����Ƃ����B�w�C�ނ�x�͕��ɖ{�Ɠ������炢�̕��ʂ̖{�����A�ق��ɢ���{�ދ��j��Ƃ������ׂ��w�]�ˎ��ォ��̒ނ�x(�V���{�o�ŎЁA�P�X�W�V)�Ƃ����T�O�O�y�[�W�ɏ��咘���܂߁A�����̒ނ�Ɋւ��钘��������A�܂��w�v�����^���A�G��_�x�Ȃǂ̒���������B

�i�c�͏펯�I�ɒނ���X�|�[�c�̈��ƍl���Ă��邪�u���̃X�|�[�c�Ƃ͂����ւ�Ɉ�����Ƃ��낪����v�Ƃ����B�ނɂ��ƁA

1�j �Ώۋ������ɑ����B

2�j �����̃X�|�[�c�͈��̓���ƈ��̃��[���ɂ���čs�Ȃ����̂����A�ނ�ł͊e�Ώۋ��ɂ���ē���ƒނ�����Ⴄ�̂ŁA���ނ��̓���ƒނ��������B�����Ώۋ��ɂ��������̒ނ��������B

3�j �Ώۋ��ɂ��A�a�A��i�͂�j���Ⴆ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

4�j ��ʂ̃X�|�[�c�ł͏��s�𑈂����_���𑈂����A�ނ�ł́A�ނ���ȊO�A���s�͑���Ȃ��B

5�j �l��������B��Ɠ����B�O���ł̓N���u�����ƒނ�N���u��Ƃ��č���A�p��X���G������ƒނ肪��ɂȂ��Ă���B

�k�J�W�L�}�O���Ȃǂ�ނ�l�r�b�O�Q�[���E�t�B�b�V���O�Ƃ�������ł́A�ދ�̋K�肩��ނ�K���܂ō���A����ɂ��������ĔN�ԋL�^��������肵�Ă��āA�ł���ʃX�|�[�c�ɋ߂����A�ނ�S�̂̒��ł́A�ق�̏������ꕔ��ɂ����Ȃ��B

6�j ��ʃX�|�[�c�ł̓v���ƃA�}�́A�K��ɂ���Ė����ɕ�������Ă��邪�A�ނ�ł͓��ʂȋ��E���Ȃ��Ȃ��Ă���ꍇ������B���{�̓`���I�ȑD�ނ�i��ނ�j�Ȃǂ̕���Ɍ�������ꐫ�Ƃ�����B

�u�����Ƃ���Ȏ���ŁA�Ƃɂ����ނ�Ƃ����̂͊Ԍ����L�����A���s�����[�����̂ł���v�B

�i�c�́A�ނ肪���̢��ʃX�|�[�c��Ƃ͈قȂ�A��Ԍ��̍L������ƁA�܂�ʂ̃X�|�[�c�ƌ����Ă������قLjقȂ鑽���̒ނ肪����Ƃ������Ƃ��w�E���Ă���B�����đ��̃X�|�[�c�Ƃ̈Ⴂ�Ƃ��ẮA���Z�ł͂Ȃ�(���s�𑈂��ނ�͂����ꕔ�ł����Ȃ�)�Ƃ������ƂƁA�A�}�ƃv���̊Ԃ̋��E���͂����肵�Ă��Ȃ��Ƃ����_���グ�Ă���B

�i�c�͒ނ�ɂ��ďd�v�Ș_�_�����ׂĎw�E���Ă���B�ȉ��ł́A���Ȃ�̊ϓ_�ŁA�i�c�̋c�_��~�����āA�q�ׂ�B

�i�c�������悤�ɁA���۔��ɂ��܂��܂Ȓނ肪����A�j�Ǝ����g���_�������A����ȊO�̓���E�p��A�a�A�ނ���ɋ��ʓ_�͂Ȃ��Ƃ�������B�ނ�͉��ɃX�|�[�c�ƍl����ɂ��Ă��A�ЂƂ̎�ނ̃X�|�[�c�ƍl��������A���Ƃ��A���㋣�Z�A���Z�Ȃǂ̂悤�ȁA���̒��ɑ����̎�ނ��܂ދ��Z�̈ꕪ�ނɑ���������̂ƍl�����ق���������������Ȃ��B

�ނ�ɂ́A�C�ނ�A��ނ�A�Ώ��̒ނ肪����A�C�ނ����Ƃ��Ă��A�u�ꏊ�v�I�ɂ͑D�A�������A�h�g��A��A�l����̒ނ肪����A�Ώۋ��Ƃ��ẮA�}�_�C�A�C�V�_�C�A�N���_�C�i�`�k�j�A�u���i�n�}�`�j�A�A�W�A�C�T�L�A���X������A���ꂼ��p��A�ނ���͈قȂ�B

���ؓ��Y�w�N���_�C�E�E�L�ނ����x�i�r�c���X�A�P�X�X�U�G���҂̓_�C�����H�̃t�B�[���h�e�X�^�[�j�ł́A�N���_�C�ނ�Ƃ��Ĥ�E�L�ނ�̂ق��Ƀu�b�R�~�ނ�A�����ނ�A�~���N�ނ�A���Ƃ����ݒނ�A�_���S�ނ�A�t�J�Z�ނ�A�ȂǂP�P��ނ̒ނ�����������Ă��邪�A����ɁA�u����炪�n��ɂ���ĖL�x�ȃo���G�[�V������W�J����v�B�u�E�L�ނ�v�͑����̒ނ���̂ق�̈��ɉ߂��Ȃ��Ƃ����B

�N���_�C�ނ�ł͎g����a�̎�ނ�����߂đ����B�C���C�\���A�t�N���C�\���Ƃ��������G�T�ށA�J�j�ށA�C�L��A�P�~�L�Ȃǂ̊L�ށA�T�i�M�A�I�L�A�~�A�C�\�M���`���N�A���̐�g�A�t�i���V�A�C�J���^�A�X�C�J�A�T�c�}�C���A�X�C�[�g�R�[���A���X�B�����āA�G�T���قȂ�Ǝd�|����ނ�����قȂ�B�E�L�̎�ނ������A�����E�L�A�J���E�L�A�~���E�L�A���^�_�E�L�A�Q�i�E�L�A�_���S�ނ��p�̒������O�E�L�A���X�Ƃ���A�Ⴄ�E�L���g���A�ނ�����܂��قȂ�B

�����A�ނ�ɑ��푽�l�̒ނ肪���邩��Ƃ����āA���ꂪ���̃X�|�[�c�ƈقȂ�ނ�Ƃ����X�|�[�c/�V�т̓����ł���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��u�ނ�v�Ɣ�r���邽�߂ɁA�X�|�[�c�Ƃ��āu���㋣�Z�v���Ƃ�Ƃ���A���㋣�Z�̒��ɂ̓g���b�N�ƃt�B�[���h�̈Ⴂ������A�g���b�N�ł͒Z�����i�P�O�O���A�Q�O�O���A�S�O�O���j�A�������A�������A��Q�������Ƃ���A�t�B�[���h�ɕ����сA����сA�_�����сA�O�i���т�����A���ɓ������Z�Ƃ��āA�C�ۓ����A�n���}�[�����A�������A�~�Փ���������A����Ƀ}���\���A�����A�\�틣�Z�Ȃǂ�����A�Ƃ����悤�ɁA��ڂ��ЂƂ�������ƁA�����Ȑ��́A�܂肳�܂��܂Ȏ�ނ́u���㋣�Z�v������B

�����Ă����قȂ��ڂ͂��ꂼ�������u�S���v�������Ă��āA���Ƃ��P�O�O�����ƃ}���\���͑S���قȂ��ڂł���A�n���}�[�����Ƒ��荂���т͑S���َ��ȃX�|�[�c���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�����u�ނ�͐j�Ǝ���ɂ��ċ���ނ�v�g�̉^�����ƌ����̂Ɠ��l�ɁA�u���㋣�Z�Ƃ͈��̏ꏊ�A�R�[�X�ő��A���A���̗͂������^�����v�Ƃ����ӂ��ɂ��āA�ЂƂ̃X�|�[�c�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ͂ł���B

���̂悤�ɍl����Ɓu�Ώۋ����قȂ�v���ʂƂ��Ď�ނ������Ȃ邱�Ƃ��ނ�̓����Ȃ̂ł͂Ȃ��A�X�|�[�c�͊e��ڂ����[���ɂ���Č��܂��Ă���i�����āA�P�T�O�����A�Q�T�Om���A�R�O�Om���ȂǁA���[������肳�����������ł����͑��₹��j�̂ɑ��āA�ނ�ɂ́i�Q�[���E�t�B�b�V���O�������j�u���[�������݁v�����A��ځE��ނm�ɋK�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����߂ɁA�݂��Ɏ�ނ��Ⴄ�ƌ����邩�ǂ����͂����肵�Ȃ����A�ׂ����Ƃ���ŏ������Ⴄ���푽�l�Ȓނ肪���݂���Ƃ����_�ɓ���������̂ł���B

��������Ώۂɂ����l�X�Ȓނ�����������A�ЂƂ̒ނ���ŗl�X�Ȏ�ނ̋���_�����Ƃ��ł���B������ŕ������Ǝv�����炠����ł͓���̃O���[�v�ɂ܂Ƃ߂��Ă���B�ނ�͌n���I�ȕ��ނ����ނƌ����Ă��悢�B���������A����ނ肪���̒ނ�ƈ���Ă���Ƃ����ׂ��������łȂ����͂����肵�Ȃ��B���ꂼ��̒ނ�́A����ϓ_�ł͈قȂ�ނ肾���ʂ̊ϓ_�ł͓����ނ�Ȃ̂��B�̒ʂ�����ʂ͂ł��Ȃ��B�����A�X�|�[�c�́A���[���ɂ���č��o�������̂ŁA�e��ڂ̗p���R�[�g�ȂǓ��e�I�ȈႢ�ׂĂ݂�܂ł��Ȃ��A�͂��߂���Ⴄ���̂��Ƃ������Ƃ����炩�ł���B�����āA�Ⴂ�E��ʂ��͂����肵�Ȃ���A���ނ̂��悤���Ȃ��̂ł���B

�ނ�́A�x�e������^���邱�Ƃ�����ɂ��Ă��e�����D���Ȃ悤�ɍs�Ȃ����̂ŁA���[���ɂ���ē���̒ނ肪���ݏo�����̂ł͂Ȃ��B�ނ�ɂ͂܂����l�Ȍ���������B���܂��܂ɈقȂ�ނ�́A���O���Ȃ��Ă����݂�����B���Z�X�|�[�c�́i�N���ɂ����Ă͂Ƃ������j���Z�ł���_�ŁA�ŏ����畡���i�Œ�A�ΐ�҂̂Q�l�A���s�肷��l������R�l�j�̊W�҂̑��݂�O��B�����āA�����̐l�X�����̃X�|�[�c���s�Ȃ��i�ΐ킷��j���Ƃɓ��ӂ��邽�߂ɁA���̃X�|�[�c�Ƌ�ʂ��Ă�����w�������K�v������A���̂��߂ɂ́A���[���Ɩ��O���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂼ��̃X�|�[�c�̓��[���Ɩ��O�ɂ���āA���̃X�|�[�c�ƈقȂ��̃X�|�[�c�Ƃ��đ��݂��邱�Ƃ��ł���B�����ċ��Z�ł�����褏��s�����߂郋�[�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���O�́A����ɂ��đ��̐l�Ƙb������Ƃ��ɕK�v�Ȃ̂ł���A�ނ�͈�l�Œނ邱�Ƃ��ł���̂�����A���̌���ł͖��O���s�v�ł���B�e�l�����̒ނ����m���Ă���������悢�B���Z�X�|�[�c�͈�l�̈��D�҂����邾���ł͐��藧�����A�����̐l�A�Љ�̑��݂�O��B�X�|�[�c�́i���Ƃ��Ƃ́j�l�����̗V�Y��}��ɂ��Đl�ƊW�����Ќ��̂��߂ɂ���Ƃ�������B�ނ�͔�Ќ�I�A��Љ�I�Ȍ�y�ł���B

�@��Q�͂ŁA�G���A�X���L�c�l���͑��̎�ƈقȂ��āA�X�|�[�c���Ƃ��Ă������Ƃ��݂��B���̍ۃG���A�X�����p���Ă���P�W���I���̏��ABeckford�gThoughts�@on�@Hare�@and�@Foxhunting�h�ł́A�u�ނ�͑ދ��Ȍ�y�Łv����A�u��͒��Ԃ������]�n�����邪�A�l�͑����͂���Ȃ��B�ł��邾�������̐l�X�����}�����ώ��ɔ�ׂāA�����Ƃ��l�I�ŌǓƂȌ�y�ł���v�ƌ����Ă���B�ώ��͑吨�Łu���āv�y���ނ��̂Ƃ��ẴX�|�[�c�ƍl����ꂽ�����ƒނ�́A�����ĂƂ��ɒނ�́u���Ԃ������]�n�v���Ȃ��A�l�I�ŌǓƂȌ�y�Ƃ݂Ȃ���Ă���B

�P�V���I�ɏ����ꂽ�u�ނ�̐����v�ƌ����邱�Ƃ����餃E�H���g�����w�ދ���S�x�M��̌��G�ɁA�����̕\���ɕ`����Ă���G�̎ʐ^������A���̒��ɂ�The compleate angler or the contemplative man's recreation�u���S�Ȓނ�l�A�ґz�I�Ȑl�̃��N���G�[�V�����v�Ƃ���������������icompleate ��complete�̌Ì�j�B�܂��{���̒��ɂ́A�u�_���h���v���[���l�Ԃ��ґz�ɂ����Ƃ��K�����V�тł���v�Ƃ��������o�Ă���B�F�B�Ƙb�����Ă��Ă��ґz�͂ł��Ȃ��B�ނ͈�l�Œނ邱�Ƃ��D�̂��낤���A�ނ�Ƃͤ�ǓƂ��ґz���y���ޗV�т��ƍl�����̂ł���B

���ҏە��͔ނ̒����A�w�]�˒ދ���S�x�i���}�ЁA�P�X�X�U�j�̒��ŁA�]�ˎ���̍ł��悭�m��ꂽ�ނ�̏��w���A�^�x�i������낭�j�����Ìy�я��i���˂߁j�ƃE�H���g���̋��ʓ_�ɐG��Ȃ���u�ނ�͌l�̓��������V�сv���Ƃ����A�܂��E�H���g���̒����̕���ɂӂ�A��ނ�͎Ќ��̂��߂̗V�тł͂Ȃ���Ƃ����B���́A�ނ肪�A���ɌǓƂ����߂�A���邢���ґz�����߂�V�т��ƌ����ς�͂Ȃ��B�������A�ǂ��炩�ƌ����A�l�ƌQ��A�l�ƗV�Ԃ��Ƃ��y���ށu�Ќ��̂��߂̗V�сv�ł͂Ȃ��Ƃ����_�ɂ����āA���҂Ɏ^������B

�����Ĥ�l�ɉ�����Ȃ��A�l�ɉ��Ȃ����߂ɒނ������Ƃ������Ƃ�����B�c��u�ދ��S�g�v�A�ێR�M�ҁw���m�ƒނ�x�i���⏑�[�A���a�T�S�N�j�ɂ��ƁA�t�R�Î��i�悵���j�i�P�W�X�S�|�P�X�S�T�j�́A���{�̘J���ҕ��w��v�����^���A���w�̑��������Ƃ������A�t�R�̒ނ�͂܂������A�l�ɉ��Ȃ����߂̒ނ肾�����B

�t�R�͎v�z�ƂƂ��ĉ��Y�����ɓ���A�����ŏ������������F�߂��A�v�����^���A�^��������ɂȂ�ɂ�l�C�����܂����i�˒�)�B�������A���{�S�̂��E�X���A�R����`������Ȃ��ŁA���ʂ܂œ����̊Ď����ɒu���ꂽ�B

�t�R�͏��a�P�R�N�ɖؑ]�쉈���̑��Ɉڂ�Z�B�����������Ƃ��������A��ƂƂ��ċꂵ�����łȂ��A�q�ǂ��̒��w���w�����ۂ���A��������u���v�Ƃ��u�X�p�C�v�ƌ���ꂽ�肷����퐶���ł̋ꂵ�݂���������B���L�ɂ́u�����Ȃ��B���������Ȃ��B�������Ƃ��ł��Ȃ��B�����Ă͂Ȃ�ʂ��Ƃ��������̒��ɂ���̂��v�Ə������B�ނ̒��Ɂu���܂��̂͋�Y�Ǝ��Ȍ����v�����ł���A�������瓦���ɂ͎����ނ肪�K�v�������B�u�ނ��Ă���Ԃ����́A�������l���Ȃ��ōςށv�B�ނ̒ނ�͈�C�T�^�ŁA�l�̑吨����ꏊ���������B�u�l�ɉ�����Ȃ������v�A�u�l�Əo���Ȃ��悤�ȁA�k����I��ők�シ��v�Ə����Ă���B

�u�t�R�Î��̒ɂ܂������U���l����ƁA���͋��������ς��ɂȂ�B�������̔ނ̐��U�̂Ȃ��ŁA�ނ肪��̋��͂Ȏx���ƂȂ��Ă������Ƃɋ~����������B�����ނ��ނ��m��Ȃ�������A�ނ̐����͂����Ƒς�����̂ɂȂ��Ă����͂����B���̐��ɒނ肪���݂������Ƃ͗t�R�ɂƂ��čK��������---�v�Ɠc��͏����Ă���B

�Y�����ł͌��͂Ɠ����Ă���Ɗ�����ꂽ���낤�B�������A�R���ŁA������������̊�]���Ȃ��A��������ꎺ�ɕ��������Ă����狰�炭�C�������Ă��܂��ł��낤�B�l�ɉ�킸�Ɉ�l�łł��邱�ƁA��l�Ť�����ɂȂ��Ăł��邱�Ƃ�t�R�͒ނ�Ɍ��o�����̂��낤�B

--------------------------------------------------��)�O�D�s�Y�ҁw���{���w�S�j �U����x�i�w���ЁA���a�T�R�N�j�ɂ��A�t�R�Î��́A�吳�P�R�N�i�P�X�Q�S�j�ɍĊ����ꂽ�G���u���|����v�i���l�̍�a�쑠���w���H���j�x�����s�����j�ɁA�w�����w�x�吳�P�S�A�w�Z�����g�M�̒��̎莆�x�吳�P�T�������Ĉ�����ڂ��ꂽ�B�܂��A����ɓ��{�ߑ㕶�w��̗D�ꂽ��i�ł���w�C�ɐ�����l�X�x�吳�P�T�N�������Ђ��犧�s�����B�ނ͎��ۂ̘J���̌����������A�Ƃ����B -------------------------------------------------

���������ނ������̂́A�ނ�Ȃ��Ƃ��ɂ͖V����o��ŁA���R�����Ƃ̂����Ђ��i�C�V�_�C�Ȃǂ̏ꍇ�ɂ͓����ƌ����Ă��������j���y���ނ��߂ɍs���̂ł���A��������ł����āA�l�Ԃ�����Ȃ̂ł͂Ȃ��B�z�C�W���n���������悤�ɁA����Z��͐l�Ɛl�̌𗬁i�Ќ��j�A�����I�𗬁A���̐l�ɑ���D�z���������������߂̌𗬂̂��߂ɍs����B�����Č����A�ނ�͎��R�Ƃ̌𗬂�ڎw�����̂ŁA���̐l�ԂƂ̌𗬁A�Ќ����ړI�Ȃ̂ł͂Ȃ��B

��ŁA�u�r�b�O�Q�[���E�t�B�b�V���O�v�Ƃ����ꂪ�łĂ������A���ۑg�D������A�֎~�s�ׁA����ʂɒ�߂�ꂽ���̋����ȂǁA���[���ɂ��������Ēނ�����A���̑傫���������ނ���Q�[���E�t�B�b�V���O�ƌĂ�ł���B�J�����̓t���C�����Œނ����킯�ł͂Ȃ��A�J�i�_�̊Ǘ��ނ��ŃL���O�T�[�����̑啨��ނ����Ƃ��ɂ͉a�ނ�ł������B�������A�ނ�グ������d�ʂ𑪂��ă����[�X���Ă���B���́A���ۑg�D�̃��[���ɂ�����Ə]���ނ�ł���̂��ǂ����Ɋւ�炸�A�H�ׂ邱�Ƃ�ړI�ɂ����A���傫�ȋ���ނ�����A��葽���̓��ꋛ���ނ����肷�邱�ƁA�܂�u�L�^�v��ڎw�����苣�Z��ł悢���т�ڎw�����肷��ނ���A��ʓI�ɁA�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƌĂԂ��Ƃɂ������B

�N���_�C�i���ł̓`�k�j��W�i�i���ł̓O���j�̈�ނ�ŁA�ދ�[�J�[���X�|���T�[�ɂȂ��Ċe�n�̒ނ薼�l���W�߂ĊJ�Â���u�ނ�I�茠�v���s�Ȃ��Ă���B���߂�ꂽ���ԁA�אڃ|�C���g�ŏꏊ�����ւ��Ȃ���i�R�[�g�E�`�F���W�Ɠ������j�A�����̋����ǂꂾ�������ނ邩�������B

�Q�O�P�R�N�P�O�����{���m���ŁA��Q�U��S�����N�����գ�̑��J�Â��ꂽ�B�u�S���̍���Җ�P���l���X�|�[�c�╶�������Ō𗬂�[�߂�v�W���Ť�u�˂���s�b�N�v�ƌĂ�Ă���B�����ł́A�T�b�J�[�␅�j�A�͌餏����ȂǂQ�R��ڂ̂ق��ɁA�i���̔N�͑䕗�ڋ߂Œ��~�ɂȂ������j�t�B�b�V���O���Z�i���Q�V���j�������́u��ނ�v�i�m�g�j�j�̎�ڂ��s���Ă���B

�������A���̂悤�ȋ��Z��`���̒ނ�́A�ق�̈ꈬ��̐l���Q������ɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B���{���ł́A���ςP�C�Q�O�O���l���N�P�O��ނ�����Ă���i�˒��j�B�S�O�O���l���N�ɂR�O��i���ɂQ�`�R��j�ނ�ɍs���ƌ��邱�Ƃ��ł���B�����A�u�ނ�I�茠�v�ɏo�ꂷ��̂͑S���ŕS�l�������������S�l���x�ł��낤�B���������āA�������̒ނ������l�́A�ނ�l���̂P�����̂P������ȉ��ł��낤�B

-------------------------------------------------------

�i���j�w���W���[�����x�Q�O�O�W�N�łɂ��A�ނ�̎Q�����i�ΐl����j�A�N�ԉA�N�Ԕ�p�́s�P�O�D�S���A�P�O�D�P��A�T�D�Q���~�t�ł���B�P�X�X�U�N�łɂ���Ēm����W�V�N����X�T�N�܂ł̂X�N�ԂƔ�r����ƒނ�́u�Q�����v�͂R������S���ቺ�������A�N�ԉ͕ς��Ȃ��B

-------------------------------------------------------

���̃X�|�[�c�ł́A���Z��N��A�������̊w�Z���A���邢�͊w�N���ɁA�s�������x���Ŏn�܂�A����裸n����螺S��������A���ꂼ�ꂪ�N�ɉ��s����B�N����N���ǂ����Ŏ��������A����̃��x����ڎw���B���ꂼ��̎�ڂ̃X�|�[�c���s���l���̉ߔ������邢�͔����߂������炩�̋��������ɎQ�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�u�ܖڒނ�v�Ƃ����āA�捇�̗V���D�ŁA���S�҂��A�D���C���ŁA���̓��A���̎��G�ɒނ�邢�낢��ȋ���ނ�C�̒ނ肪����B�������A�����o���̂���ނ�l�́A���G�ɂ��A�ނ肽�������ނ��ꏊ�ɍs���A���̋���_���Ēނ낤�Ƃ���B�ނ�l�ͤ�P�Ɉ�ނ�A���邢�͑D�ނ�ɍs���̂ł͂Ȃ��A�`�k�i�N���_�C�j��ނ�ɁA�O���i���W�i�j��ނ�ɁA���邢�̓C�V�_�C��ނ�Ɉ�֏o������̂ł���A��^�̃A�W���˂炢��C�T�M�i�֓��ł̓C�T�L�j���˂炢�A���邢�̓}�_�C��_���đD�ɏ��B

�������A���Z��ł��悤�ɁA�����ꏊ�ɂƂǂ܂��āA�����ނ̋����A���܂������ԓ��ɒނ�Ƃ������Ƃ��A���ۂ̒ނ�ɂ����ďd�v�Ȃ��Ƃ��Ƃ͑S�R�v���Ȃ��B����ꏊ�ł��炭�ނ�Ȃ���A���̏ꏊ�Ɉڂ�B�D�ŁA�C���V�⏬�A�W��_���̂łȂ���A�����ނ̋����P�O�C���ނꂽ��A���Ȃ�A���̋���ނ肽���ƍl����B���^�̃}�_�C�����C���ނ�����A�����̍��v�d�ʂ��͏����y���Ă����^�ȏ�̂P�C��ނ邱�Ƃ̂ق��������Ă��̒ނ�l�͊�ԁB�C�V�_�C�Ȃ�Q�L���̃C�V�_�C���R�C�ނ�����S�L���̃C�V�_�C���P�C�ނ邱�Ƃ̕����ނ�l�ɂ͂邩�ɑ傫�Ȋ�т�^����B�_�������ȊO�̋��͊O���i���ǂ��j�ƌĂ�邪�A�ӂ��̊C�ނ�ł́A���Ƃ��A�A�W��_���Ēނ��Ă��āA�}�_�C���ނ�Ă�����A�O���ł͂����Ă��傢�Ɋ��}�����B�������Q�[���E�t�B�b�V���O�̏ꍇ�ł���ΊO���̓Q�[���̖W�Q���ł��낤�B

���{�ōL���s���Ă���Q�[���E�t�B�b�V���O�A�o�X�ނ�ƃw���u�i�ނ�ł́A��{�I�ɁA�ނ������͌v����A�����i�����[�X�j���A�l���Ƃ��Ď����A������H�ׂ���͂��Ȃ��B�ނ��Œނ邱�Ƃ������y���ޒނ�ł���B

�o�X�ނ�͎�҂ɐl�C������B�ʐ^��BIGLOBE�E�F�u���u���O http://36423425.at.webry.info/�u���w���A���O���[TERU�̃o�X�ނ���L�v2011�N7��17���̋L������ؗp�B��t�������ݎs�𗬂���(��Ёj��㗬�̍r�؍��_���ł̒މʂƂ����B�O�[���匴�w�͂����ݎs�ɂ���BTERU�N�͎��]�ԂŒނ�ɍs���Ə����Ă���B

���Ƃ��ƃt�B�b�V���O�Ƃ͋����l�邱�Ƃ�ړI�Ƃ����ނ�A���邢�͋��Ƃ��̂��̂��Ӗ����Ă����B�O�����h�E�R���T�C�X�p�a���T�ł�live by fishing�́u���ƂŐ�������v�ƂȂ��Ă���B�����A���ĂōL���s���Ă���T�P��}�X�̃t���C�E�t�B�b�V���O�Ȃǂ́A�قƂ�NJǗ��ނ��ŕ�����O��ɍs����ނ�ŁA�H�ׂ邽�߂̒ނ�܂��͋��t���s�Ȃ����Ƌ�ʂ��ꂽ�A�Z�~��g���{�����̂Ɠ��l�̗V�т̂��߂ɂ̂ݍs�Ȃ��ނ�ł��邱�Ƃ���A�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƌĂ��̂ł���B

�Q�[���E�t�B�b�V���O�ł́A����̋�������ނ낤�Ƃ��A�����������A���ĐH�ׂȂ��B����́A���̓����ɂ͖ڂ����ꂸ�ς�����ǂ������A�������l����H�ׂȂ��A�G���A�X�̂����C�M���X�̢�ώ�裂ƑS�����l�̢�X�|�[�c��ł���B�G���A�X�̌����u�X�|�[�c�v�Ƃ́A�u����v�����łȂ��u����v���Ƃ��d������A��y�A�V�т̈Ӗ��ł���A�X�|�[�c�̎����ɂ����ăv���[���[�����łȂ��ϋq�����̃X�|�[�c�ɎQ�����Ă���ƌ��Ȃ����B�ނ̌����u�X�|�[�c�v�́u�g�̉^���v���Ӗ����Ă��Ȃ��B�ނ́A�Q�[����t�B�b�V���O�́A�ϋq�����邩�ǂ����͕ʂƂ��āA�����炭�A�X�|�[�c���Ƃ����ł��낤�B�G���A�X�̌����X�|�[�c�́A�����ȗV�т��Ƃ����Ƃ���ɓ���������B���v�ł�����l�����ړI�ł͂Ȃ��A�v���Z�X���́A�v���[�A�����ł͒ނ邱�Ǝ��̂��ړI�Ȃ̂��Ƃ��������ł͂Ȃ��A���v�A�l���������Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�l���͏����ɒނ�v���Z�X���y���ނ��Ƃ̖W�����ƍl����̂ł���B

���{�ł́A�{�E�̋��t���s����{�ނ�������A�ނ�͗V�тɕ��ނ���邪�A�V�тōs������Ƃ����āA�ނ��ʂ̓Q�[���E�t�B�b�V���O�Ƃ͌Ă�Ă��Ȃ��B���{�ł́A�ނ�́A���t�łȂ��Ă������l���Ƃ��Ď����ċA��A�H�ׂ�Ƃ����̂����ʂ�����Ƃ��������A�قƂ�ǂ̒ނ�l�͊l�������߂āA�܂苛��ނ��Ď����A��A���͂Ɍ�������H�ׂ��肷�邱�Ƃ���ړI�ɒނ�����邩��ł���B�ނ�Ȃ������Ƃ��ɂ́A�ނ�l���ƂɋA��O�ɋ����āA�������ނ������̂悤�Ȋ�����邱�Ƃ��炠��B

�ނ�ɂ͗]�\�A���v�������B�Ƃ������A�l�������̓��̒ނ�̐��ہA�Q�[���ɂȂ��炦�Č����Ȃ�Ώ��������̔����Ȃ̂ł���B�ނ�ł́A����j�ɂ����A�|�����������茳�ɊĎ�荞�ނ܂ł́u�ނ�v�v���Z�X���y���ނ��A�����͂��Ȃ��B���������ċ��͒P�Ȃ�]�\�Ȃ̂ł͂Ȃ��A��͂�ڎw�������́A���邢�͖ړI�ł���B

�މʂɌb�܂�Ȃ����Ƃ��������邹����������Ȃ����A�C�V�_�C�ނ�̏ꍇ�ɂ͊l���͗]�\�Ƃ������i��тт邱�Ƃ�����B���͓����ɏZ��ł����Ƃ��A�C�V�_�C�ނ�����Ă����B�ŏ��ɂT�L�������^�̃C�V�K�L�_�C�i�C�V�_�C�̈��j��ނ����Ƃ��ɂ́A�ނ������Ƃ������̎v�������ł���܂łɍő�E�ō��̍K�������P�N�Ԗ��킢�����邱�Ƃ��ł����B

�ނ邱�Ƃ��ړI�ł������B�������܂����͍d���ĐH�ׂ��Ȃ����Ǝ��ȊO�̂Ƃ���͂��ׂĐH�ׂ��B���̓C�V�_�C��H�ׂ邱�Ƃɂ���Ď������C�V�_�C��ނ������Ƃ����������̂��낤�Ǝv���B�������Ēމʂ́A�Q�[���E�t�B�b�V���O�̏ꍇ�̂悤�ɁA�̒���d�ʂ�C���Ƃ����P�Ȃ鐔���A�܂袊ϔO�I�ȣ���̂Ȃ̂ł͂Ȃ��A��̓I�ʼn��l�̂�����́A�l������ł���A�H�ׂ邱�Ƃɂ���Ċm�����A�u�B���_�I�v�Ȃ��̂ł���B

�����āA���̂悤�Ȓނ�́A��V�т͋��\����Ƃ������ɑ�������Ƃ��L�͂Ȕ��ƂȂ�V�тł���B���\���̊C�̒����狛��ނ�グ��Ƃ��ɁA���������A�_��̐��E���疂�@�ŋ������o�����̂悤�Ɋ����邱�Ƃ�����B�������\�̐��E����͐������������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�ނ�Ɗl���Ƃ��Ă̋��͈�̂̂��̂Ƃ��čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������āA�H�ׂ邽�߂̒ނ�́A�l���Ɩ��W�ɍs����u�����Ȑg�̉^���v�Ƃ��Ă̗V�сE�X�|�[�c�ł͂Ȃ��A�͌�⏫���̂悤�ɁA���̒������́u���\�̐��E�v�ōs����Q�[���ł��Ȃ��B�����̐��E�ɂ�����A�u�B���_�I�v�V�тł���B

���āu�Q�[���v�Ƃ�����͗V�т��Ӗ�����ƂƂ��Ɂu���Z�v���Ӗ�����B�J�C�����͋��Z���A�S�[���ƌĂ��A�A�S�[���Ƃ͂ł��邾�������ȏ����̉��Ől�Ɛl�����s�𑈂��A�D��������V�тł������B�����āA���������A�D���܂邽�߂ɂ̓��[����������ƌ��܂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������āA���J�̉e�����Ȃ������̃R�[�g�Ŏ������s���K�v������A���O�ł��A�ʉ���ʂ���݂̂Ȃ�������Ƃ����R�[�g��g���b�N�Ŏ����A���[�X���s���K�v������B�܂苣�Z�͍D���ȏꏊ�ł�邱�Ƃ͂ł����A���Z����g�p���邽�߂Ɏ��Ԃ̐�������B���炩���ߌ����Ă���ΐ푊��ƌ��߂�ꂽ�����A���ԂɁA���܂����ꏊ�܂苣�Z��œ����B

�����A�l�ԓ��m�̐킢�Ƃ��ẴQ�[���ɂ����ẮA�ΐ푊�肪�l�Ԃł��邱�Ƃɂ���āA���̐U�镑�����A�̂̓��������Ɍ��肪���邾���łȂ��A�܂��A���[���i�V�ѕ��j�ɂ���ċK�肳�ꂽ����̂������ōs�ׂ��A�̂����̂ŁA�Q�[�����̑���̓����͗l�X�ɕω�����ɂ��Ă����͈͓̔��ɂ����܂�B�������ė\�z�O�̂��Ƃ��N��������A���R���������肷�邱�Ƃ͏��Ȃ��B

�ނ�ł͈�ʂɋ������Ƃ��Ȃ��A�����ȏ��������߂�K�v���Ȃ�����A���[���͑��݂����A�R�[�g�̂悤�ȓ���̏ꏊ�𗘗p����K�v�����Ԃ̐������Ȃ��B�V��Ƃ��������������A�ނ�l�́A�����̑̒���C���A�����Ď����̓s�������ɏ]���āA���R�ɁA�ނ���J�n���邱�Ƃ��ł��A���[���Ȃǒm��Ȃ����R�̐�������ɂ��A�u���R�v�ƑΛ�����̂ł���B���[����K��Ƃ����l�דI�Ȕ����̉�݂Ȃ��ɁA�ނ�邩�ނ�Ȃ����̒P���Ȍ��ʂ��A������l�ŁA����̂܂܂Ɏ���邱�ƂɂȂ�B

�����A������A����ꏊ�ŋ����ނ�邩�ǂ����A���邢�͓���̓��ɖ]�ދ���ނ邽�߂ɂǂ��̒ނ��ɍs���ׂ����ɂ��Ă͌�肦�Ȃ��B�Ƃ��ɊC�ł���A���́A�a�����߂āA���邢�͑��̋��ɒǂ��āA���邢�͎Y���ꏊ��T���Ĉړ�����B�܂�������_�f�̔Z�x���邢�͂܂��킩���Ă��Ȃ��ق��̌����ɂ���āA�ϋɓI�ɉa��H������A�H��Ȃ������肷��B�����Ă܂��ނ�邩�ǂ����͒����̕����⋭���ɂ���Ă܂������ς�邪�A���̗�������݂̒n�`�Ɗ����A���������ɂ���Č��܂�̂ł͂Ȃ��������̍����Ȃǂ̐����◬����̉e������B

�������āA�ނ���������肷�邱�Ƃ��قƂ�ǂł����A���鎞������ꏊ�ł��鋛���ނ�邩�ǂ����́A�������������܂��Ɍ����邾���ŁA���m�Ȃ��Ƃ͑S���킩��Ȃ��B���t���x�e�����̒ނ�l���o���i��������ƌĂԂ��Ƃ�����j�ɂ���Ă̂݁A��G�c�Ȍ��������Ă���ɉ߂��Ȃ��B�������A����ŏ\���Ɋy���߂�̂ł���B�ނ�͎����̊��ɗ���A�����ɂ��邩���̋߂��ɂ��ăR�}�Z�ɂ���Ă��т����Ă��鋛��j�ɂ�����Z�ʂ�����ƂƂ��ɁA�����͋��R�ɋ��Əo��̂��y���ޗV�тȂ̂ł���B

���̃X�|�[�c�A���Z�̈Ӗ��ł̃Q�[���ɂ����āA���Z�����Љ�l�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����܂ɂ��邪�A����́u�^���悩�����v����ł͂Ȃ����̍��Z���Ɏ��͂�����������ł��낤�B�����炭���̍��Z���͂��̌���J��Ԃ��ǂ����т��グ�邾�낤�B���S�҂��x�e�������^��u���v�ŕ������ȂǂƂ������Ƃ͂܂����肦�Ȃ��B�������ނ�̏ꍇ�ɂ̓r�M�i�[�Y����b�N�Ƃ������t������B���s�����x�e�����������ς�ނ�Ȃ������̂ɁA���S�҂��啨��ނ�Ƃ������Ƃ��悭����B

�ނ�ɂ����Ă��Q�[���E�t�B�b�V���O�ł���Ǘ��ނ��̃w���u�i�ނ�ł́A���ꂪ�Ȃ��A�ނ��i�g�R�[�g�h�j���قڋψ�ɂł��Ă��邩��ł��낤���A�ׂ荇�����Ȃ̓�l�̒ނ�l�̐��т����߂�̂́A�a�̍����A�^�i�i�d�|�������鐅�[�j�̑_�����A�����ē�����̎����ƍ��킹�����ȂǁA�v����ɘr�������ƍl������B

�����A��ނ�ł́A������ɏ������l���S��������މʂ邱�Ƃ͒��������Ƃł͂Ȃ��B�i����͂قڒ��̌����ɂ�邾�낤�B�j�D�O�@�D�݂̑��D�ɏ��A�n�}�`��^�C�̗{�B���ŁA���邢�̓A�R���L�{�B�́u���v�ȂǂɑD���|���āi�W�����āj�ނ�ꍇ�A�����d�|���œ����G�T�łQ���Ɨ���Ă��Ȃ��Ƃ���ŕ���Œނ��Ă����l�̂����̂ЂƂ�A��������S�҂̕��ɂ����A���C���ނ�āA�x�e�����̂ق��ɂ͈�C���ނ�Ȃ������B���邢�́A�����̐H���̂����ԑт���ނ��Ă����ނ�q���S���ނ�Ȃ������̂ɁA���߂��ɁA���̋q���A�������Ƃɂ����Œނ����l����ނ�������Ƃ����悤�Șb�͂�����ł�����B�܂�A�C�ނ�͂��邢�͐�̒ނ���A��R�[�g��̂悤�ɐl�דI�ɍ��ꂽ����裂��ꂽ�ꏊ�łȂ��A�s��`�Ő₦���ω����鎩�R�̏ꏊ�ł̗V�тł���A�����ȏ����ŋ������Ƃ͂Ƃ��Ă��ł��Ȃ��̂ł���B�ނ�́A��ʂɁA�Q�[���܂苣�Z�ł͂Ȃ��̂ł�B

������A�������ɁA�������Ԃ�ʂ��Ă݂�Ώ��Ȑl�قǑ����ނ邱�Ƃ͊m�����낤���A��邢�͐���́u�����v�ł�������ނ�������ƌ����ĒދZ���ゾ�Ƃ͌����Ȃ��ƍl������B�������āA���܂����ꏊ�Ō��܂������Ԃɓ������𑽂��ނ�A�d�ʂ������悤�ȋ��Z��Ӗ��̂�����̂ƍl����ނ�l�́A�قƂ�ǂ��Ȃ����낤�B

���̃X�|�[�c�ł́A���ׂẴX�|�[�c�I��A�����ŃX�|�[�c���s���Ă��钆�����A�q�������A���邢�͂��̎��͂̐l�X�A�X�|�[�c�t�@���́A���[���h�J�b�v��I�����s�b�N�̑��͂������A�����̋��Z���ł��A�����ɏo�ꂵ��ʂɓ��܂����I���傢�ɏ^���A�����܂����Ǝv�����肷��ł��낤�B�����A�ǂ�Ȃ��ƂɊւ��Ă������ɏ����Ƃ����ׂĂ��ƍl����ǂ����̑卑�̐l�Ԃ������A�ނ�l�E�ނ�t�@���͒ނ苣�Z�̃`�����s�I���ɑ��Ă��̂悤�ȏ]�̔O�������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�ނ�̍��ۑ��̂悤�Ȃ��̂��s�Ȃ�ꐢ�E�`�����s�I�����I�ꂽ�ɂ��Ă��A�����ł��낤�B

�X�|�[�c���D�Ƃ���B��]�ނ悤�ɁA�ނ�l���ނ�ɂ��܂��Ȃ肽���ƍl����B�������A�ނ�ɂ����ẮA��B�͐l�Ƌ������ď����߂ɋ��߂���̂ł͂Ȃ��B�ނ�́A�J�C�����̗p����g���A���h�D�X�ł͂��邪�A�S�[���ł͂Ȃ��B���������y���߁A����w�A���R�����ɓ������A�����Č����Βނ�̋Ɉӂ̂悤�Ȃ��̂�m�肽���Ƃ����A��Љ�I�E�l�I�ȊS���狁�߂�����̂��B

�C���̂��߂̒lj��i2016/12/15�j

�w���u�i�ނ�ȂǃQ�[���i�����j�ł���悤�Ȓނ�͓��{�ł͗�O�I���ƍl���Ă������A���̗l�Ȏ��������邱�Ƃ�m�����B �w�l���̐�ނ�@River Fishing in Shikoku�@�ގt��ނɂ��A���E�A�}�S�V�R�K�C�h�x�i�l��4�V���Ѝ����o�ŁE���Q�V���Д��s�A����10�N�j�Ƃ����{������B�l����24�{�̉͐�̃A���ƃA�}�S��360�|�C���g�̓���n�}�A�ʐ^�A�������Ȃ�350�y�[�W�̖{�ł���B���̒��ɓ������ޘA�����Z�����Ƃ����l���܂ޓ����̃A���t�ɂ����k��u�����̃A���ނ�v�Ƃ����L�����ڂ��Ă��āA�����ł͎��̂悤�ɏ�����Ă���B���ߑ�X�|�[�c���́A��y�E�V�тƂ��Ďn�܂������A���Z�������܂��ėV�т̗v�f�����Ȃ��Ȃ����g�̉^���Ƃ������ƂɂȂ�B�����A�ނ�́A�t�ɁA���p�E���v����n�܂��āA�u�V�сv�̗v�f�����܂����g�̉^���ƌ����邾�낤�B�����āA�V�т͏�艺��͂����Ă�������������Ȃ����Ƃł��邪�A���ߑ�X�|�[�c���͋��Z���𑝂����Ƃɂ���āA���̐l�X�����D�ꂽ�͂�Z�������A�l�ɏ��鏭���̃X�|�[�c�E�G���[�g�A���I�ȉ^���I�肪�o�ꂵ���������邱�ƂɂȂ����B����ɃX�|�[�c�̓V���[������A�E�Ɖ�����邱�ƂɂȂ�A�����̂قƂ�ǂ��ׂĂ��A�X�|�[�c�̋Z���A�\�͂����߂邽�߂Ɏg���l�X����Ȃ�X�|�[�c�E�����܂ꂽ�B

��Q�͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�w�Z�ɒʂ����k�����������ŁA���������K��K�v�Ƃ���X�|�[�c�𑱂���̂́A�ł���Ώ����v���̑I��ɂȂ��č������҂�����A�I�����s�b�N�Ȃǂɏo�ꂵ�u�L���ɂȂ肽���v�Ƃ������Ƃ����@�ƂȂ��Ă���P�[�X�������Ǝ��͑z������B�P�ɂ��̃X�|�[�c���D���ŁA���܁A���𗬂��Ċy���݂������畔�������̂��Ƃ������k�͏����h���Ǝ��͎v���B����́A�W�c�ŗ��K���邱�Ƃ�K�v�Ƃ����A�D���Ȏ��ɍD���ȂƂ���őǂ����K�ł���͌�⏫���ɂ��Ă�������B������͌�͐g�̂�b���邽�߂̐h���g���[�j���O�͕K�v�Ȃ�����A�X�|�[�c�ƈႢ�A�y�����Ƃ��������ł���Ă���q�ǂ������邾�낤�Ǝv���邪�A������B����A��͂�v���ɂȂ肽���ƍl���邾�낤�B�������A��l�ɂȂ��Ă�����X�|�[�c���邢�͈͌鏫������Ƃ��đ�����l�����邱�Ƃ͂������ł��邪�B

�������A�ނ�����鏬�w����������A�ꗬ�̢�ނ�̑I�裂ɂȂ邱�Ƃ���Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B�ނ肪�D���Œ��w�A���Z���I�������ƁA���t�ɂȂ邱�Ƃ�I�Ԏq�������Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A����͋ɂ߂Ă܂�Ȃ��Ƃł��낤�B�ނ�͏����Ƃ͊W�Ȃ��A�����ς猻�݂��y���ޗV�тł���B

�͌饏����ł��T�b�J�[��싅�̂悤�ȃX�|�[�c�ł��A�܂��ނ�ł��A�ŏ��͊y��������n�߂�ł��낤�B�����A��������Ėʔ����Ǝv��Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B�͌�⏫���͏�B�����A�ǂ��Ă���������������ɂȂ邾�낤�B�����邩�ǂ����́A�˔\�����邩�Ȃ����ɂ������Ă���Ǝv����B�ނ�́A�ނ��̋߂��ɏZ��ł���Α�����\���������Ȃ�B�������A�N��ƂƂ��ɑ��̎�Ɉڂ�҂����邾�낤�B�ނ�𑱂�������̂͋��������ł���B�������X�|�[�c�̏ꍇ�ɂ́A�q�������ɋ����ƍ˔\�̂ق��ɂ��A���K�ɑς��āA�p�����邱�Ƃ��\�ɂ���ʂȗv��������B

�X�|�[�c�E�j���[�X�͖����̂悤�Ƀe���r�ŕ��A�S���w�Ō����A�X�|�[�c�I��Ƃ̓��ꎋ���N����₷���B�q�ǂ������͎����̏�������`���B�e�������ł���B�q�ǂ��͂��̋P�������ڕW�Ɍ������āA�e�ɗ�܂���A���K�̐h���ɑς���Ƃ����ʂ����Ȃ肠��Ǝv����B���炭�ʂ��ĖO��������A���K����������ƌ����āA�����ɂ�߂�q�ǂ��͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�X�|�[�c��N���u�ɒʂ��q�ǂ������̓X�|�[�c���A���݂��y���ޗV�тƂ��čs���̂ł͂Ȃ��A���݂��]���ɂ��邱�Ƃ��o��ŁA���炵�������Ɍ������ēw�͂��銈���Ƃ��čs���̂ł͂Ȃ����B�ނ�́A�T�^�I�ȗV�тł���B���݂��y���ނ����̗V�тł���B

��ŎO�Y�G���̓R�C��t�i��ނ��ނ�A����R����ނ�k���ނ�́A���̏C�s�I�v�f������Ƃ����_�Łu�B�S�_�I�v�����A�C�ނ�́u���`�I�Ɂv�l���A�務�����߂�̂Łu�B���_�I�v���ƌ����Ă����B�ނ�͋����K�v�̂��߂ɁA���邢�͐H���₨�̑����ɂ��邽�߂ɍs�Ȃ���̂ł͂Ȃ��B�܂�ނ�͐�����i�Ȃ̂ł͂Ȃ��B������i�Ƃ��ċ����l��J���͋��ł���B�ނ�͋��ł͂Ȃ��A�ނ邱�Ƃ��y���ނ̂���ړI�ł���B�Ƃ͂����A��͂�H�ׂ邽�߂ɁA�O�����̂��߂ɍs�Ȃ���̂ł���B�ނ邱�Ƃ��y���ނ̂����A���̂��߂ɂ͒މʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���A�l���̓Q�[���E�t�B�b�V���O�̏ꍇ�ƈ���āA��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�č��Ȃǂł̓X�|�[�c�Ƃ��đ啨�Ɛ킢�`�����邱�Ƃ�ړI�ɃT���ނ�������Ȃ��Ă���悤���i�ѓc�w�ނ�ƃC�M���X�l�x���Q�Q�X�j�B�������A���{�ł́A�啨��_���ЂƂтƂ��T����ނ낤�Ƃ͂��Ȃ��B�T���͈�ʂɐH�ׂ��Ȃ�����ł���B�T����ނ�̂͂ӂ��Q�b�쏜�̂��߂ł���A���Ƃ̈�Ƃ��Ăł���B

�ʐ^�́u�J���b�N�ɏ���ăT����ނ�グ���j�����v�ihttp://gigazine.net/news/20071015�j�B�J���b�N�ƒނ�グ��ꂽ�l�Y�~�U���̑傫���͂قړ����B���̃`�[���̓A���X�J����I�[�X�g�����A�ɂ���Ă��Ēނ����B�댯�Ȃ̂ŕ��ʂ̓{�[�g�i���ԂD�Ȃǂ̂��Ƃ��낤�j�Œނ�Ƃ����B

�ނ�l��������_���Ƃ�����N�G�ł���B�����ăN�G�͔��ɂ��܂����ł���B�N�G�ނ�͋��Ƃ̊i����ړI�Ƃ���ނ�ł���B�������A�ނ�グ�鋛���H�ׂĂ��܂����ł��邩��A�i���̒ނ肪�P��K-1��{�N�V���O�Ȃǂ̊i���Z�ł͂Ȃ��A�܂��Q�b�쏜�̘J���ł��Ȃ��A�܂������ނ�ł��邱�ƂɂȂ�̂ł���B

�ނ�l��������_���Ƃ�����N�G�ł���B�����ăN�G�͔��ɂ��܂����ł���B�N�G�ނ�͋��Ƃ̊i����ړI�Ƃ���ނ�ł���B�������A�ނ�グ�鋛���H�ׂĂ��܂����ł��邩��A�i���̒ނ肪�P��K-1��{�N�V���O�Ȃǂ̊i���Z�ł͂Ȃ��A�܂��Q�b�쏜�̘J���ł��Ȃ��A�܂������ނ�ł��邱�ƂɂȂ�̂ł���B

������A�H�ׂ�ړI�ŋ���ނ�ɁA�C�����łȂ����R�A���邢�͌k�J�ɂ����i�s�����j�̂ł���A�u�B���_�I�v�ł��邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ��B���{�̒ނ�̑����́A�C�s�A���邱�Ƃ��u���`�I�v�ȖړI�Ƃ��ĂȂ����̂ł��Ȃ����A�t���C�E�t�B�b�V���O�̂悤�ɋZ�̔������A�Z�I��Nj�������̌|�p�Ƃ��āA�M���I��Ƃ��čs�Ȃ�����̂ł��Ȃ����A�Z�~��g���{������ėV�Ԃ̂Ɠ����悤�ɋ��ƗV�сA�Y��邽�߂ɂ̂݁A�ނ������̂ł��Ȃ��B���{�ň�ʓI�Ȓނ�͒ނ邱�Ƃ��y���ނ̂����A�����Ɋl����H�ׂ邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă���B���̈Ӗ��Łu�y���S���v�I�ŁA�B���_�I�Ȓނ�Ȃ̂ł���B

�w�}�� �X�|�[�c�j�x���҂́A�������[���b�p�̔_���̗V�тƂ��ċ|�˂ƒނ肪�s���Ă����ƌ����A�����`���������̊G���ڂ��Ă���B�|�˂ƒނ���y���_�������́A���R�Ȃ���A�ˎ~�߂�����E�T�M��H�ׂ����낤���A�ނ�������H�ׂ��ł��낤�B�܂��ѓc�́w�ނ�ƃC�M���X�l�x�Ō���悤�ɁA�ߑ�ɂȂ��Ă�����A�t���C���g���Q�[���E�t�B�b�V���O�Ƃ͕ʂɁA�H�ׂ邽�߂̒ނ�A�R�[�X�E�t�B�b�V���O���s���Ă���B���Ƃ��Ƃ͐��E���ǂ��ł��ނ�͋���ނ��ĐH�ׂ邽�߂ɒނ����B�������ނ�͑��̘J���Ƃ͈Ⴂ�A�y�����B�����ŁA���̎d�����K�v�ȂƂ��ɃT�{���Ăł��A���ނ肪�ǂ����Ă��K�v�łȂ��Ƃ��ɂ��A�ނ������B�������Ēނ�́A�J���̐��Y�͂��������ĊF��������K�v�ȘJ���ɒǂ��Ȃ��Ă��悭�Ȃ����Ƃ��A��ɗV�тƂ��čs����悤�ɂȂ����ƍl�����邾�낤�B

���łɑ�Q�͂Ō������Ƃ����A�ߑ�I�ȁu�X�|�[�c�v�͂��̔��˒n�ł���p���ɂ����ẮA��y�E�V�тƂ��Ďn�܂����B�X�|�[�c��ʂ́A�V�тƂ��āA�t�b�g�{�[�����j�Փ��ɍs��ꂽ�悤�ɁA�ߐH�Z�̐����ɕK�v�ȍ�Ƃ�J���Ƃ����g����E�o���邽�߂Ɏn�߂�ꂽ���̂�����A���퐶���ɂ����Ă͖��Ӗ��ŁA����Ɩ��W�ȓ���E�g�̉^�����琬�藧���Ă���B���Ƃ��A���肪������{�[�����o�b�g�őł��ĉ����ɔ���Ƃ�������́A�����̕K�v�Ƃ��������̂Ȃ��ł͈Ӗ������������A�u���[���v��ɂ���Ă͂��߂ĈӖ��������Ƃ̂ł��铮��ł���B�X�|�[�c�͌���ɂ����Ă͐E�ƂƂȂ�A�I�肽���̓X�|�[�c���s�Ȃ����Ƃŋ����҂��������c�ށB�����A����ȊO�̐l�X�́A�d���ȊO�̎��ԂɃX�|�[�c��V�сA�y���ށB

�����A�ނ�́A���Ƃ��Ƃ́A���������̤�����̂��߂ɍs���Ă����Ƃł���A���ł́A�ނ�́A�C���ő̂��g���ċ���ނ��Ċy���ޗV�тł���B���t�̂悤�ɁA�����E�Ƃɂ��邱�Ƃ��\�����A����́A���Ƃ��ƒނ肪���Y�����̈��Ƃ��āA���Ƃ̂��߂ɍs��ꂽ�����ł���A�l��������A�����H���ɂ��邱�Ƃ��A�������đ��̕�������ɓ���邱�Ƃ��ł���Ƃ����A�ނ�Ɂu���ݓI�v�ȗv�f�ɂ��B����̃G���^�[�e�C�������g�Y�Ƃ̂悤�ɁA�A�}�`���A�̃X�|�[�c�ł�������y�E�V�т��A���{�Ƃ��ƂȂǂ̗͂ŁA���Ɖ��A�Y�Ɖ�����A�v���[���[�̐E�Ɖ����Ȃ��ꂽ�̂Ƃ͎���S���قȂ�B

�哇����u���J�����v�w���}�ЕS�Ȏ��T�x�ɂ��ƁA�q���r�Ƃ������͓��{��Łq������r�Ɠǂނ��A����́q�鋁�H��(����������)�r����]�����Ƃ����B���Ȃ킿�A��ŊL�ނ�ނ��W�߂���A�����œ��������ꂽ������b�k�ނ���Â��݂ŕ߂炦��Ƃ����s�ׂ����J�̍ŏ��̌`�ł���B�������q���r�Ƃ��������q���Ȃǂ�r�Ɠǂނ̂́q�鋛�߂�(�����Ȃǂ�)�r����]�����Ƃ���邪�A�܂��Ɉ�ł��̂悤�ȏ�����߂炦�邱�Ƃł����āA������g�����ƂȂ��̏W�s�ׂ�������̂Ƃ����Ă悢�B����̓~�̊��ł́q�C��(�̂�)�݁r�܂�C���m���̎������̍��l�ł́q�������r���A������̂悤�Ȍ����`�Ԃ̋��J�����̂Ȃ��肾�A�Ƃ����B

���́A��Œނ�����Ă��āA���������ċ����ނ�錩���݂��Ȃ��Ȃ�ƁA�T�U�G��Ƃ��Ԃ���T������A�p�S�ɌR����͂߂ĕt�߂̊�̊���ڂ�T���ăJ�j��������肵���B�q�g�f��M�ы��̂悤�ȐH�ׂ��Ȃ����͍̂̏W�Ώۂł͂Ȃ��B��V�тƒނ�͂ӂ���肪�͂����A�����Ȃ��Ƃ���ɂ��鐶������߂܂��邱�Ƃ��ł���_�ŋ��ʂ��Ă��āA���Ɋy�����B�ɉ����Ēނ�ł͂Ȃ���V�т�����̂͑S�����R�ŁA���҂͓�����ނ̊�т�^���Ă����B

���āA�O�f�ѓc���w�ނ�ƃC�M���X�l�x��ǂނƁA�C�M���X�ł́A�قȂ鎞��ɈقȂ�K���̐l�X���A���܂��܂ɈقȂ�ނ���s�������Ƃ��킩��B�����āA�������q�ׂ����Ƃ́A�P�V���I�ɐ���ɍs��ꂽ�n�Y�o���h���[�Ƃ����_�Ƃ̒��ōs��ꂽ�ނ�Ɏ��Ă���A�܂��A�P�X���I�A�Q�[���E�t�B�b�V���O���邢�̓t���C�E�t�B�b�V���O�Ƌ�ʂ��ꂽ�A�R�[�X�E�t�B�b�V���O�ɂ����߂��悤�Ɏv����B�����̓_�ɂӂ�Ȃ���A�C�M���X�ɂ�����ނ蕶���̗��j����˂��Ă݂悤�B

���C�E�|�[�^�[�^�ڗ����a��w�C���O�����h�P�W���I�̎Љ�x�i�@����w�o�ʼn�A�P�X�X�U�j�ɂ��ƁA�P�V�O�O�N����ɂ́A�C�M���X�̋M�����邢�͒n��K���Ȃǂ̃W�F���g���}���i�S�l���̂P�D�Q���j���y�n�̂Q�O������R�O�������L���A����ɂQ�O�l�قǂ̏㗬�M���͂P�O���G�[�J�[�ȏ�̓y�n�����L���Ă����B�i�P�G�[�J�[�͖�S�O�O�O���āA�P���G�[�J�[�͂S�O�O�Oha�j�B�]�ˎ���̓��{�̔ˎ�̂悤�ȑ��݂ƍl���Ă����̂�������Ȃ��B�ނ�́A�����h���Ɠc�ɂ̗����ɉƂ������A�c��J��̓����h���Ő����ƎЌ��̐����𑗂������A����ȊO�̎����ɂ͓c�ɂŗV�тƁA�F�l�m�l�������Ă̎Ќ��̐����𑗂����B��ɤ19���I������͕s�ݒn�剻���邪�A����܂ł͓c�ɂő��̔_�������Ƃ������A���̏j�Ղ̃X�|���T�[�Ȃǂ����߂Ă����B

�ѓc�ɂ��ƁA�W�F���g���}���́A�����̉��~��q����܂߂��_���̊Ǘ��A�ʎ��E�뉀�̎����A�ƒ{�̎���ȂǂɎ���ւ�����B�����āA�_�������ɂ����邱�̂悤�ȁu�Ɛ��̒m���ƕ��@����镪��v�̓n�Y�o���h���[�ƌĂ�Ă����B����̔��B�Ƃ��֘A���A�P�V���I�ɂ͑����̃n�Y�o���h���[�̏��������s���ꂽ�B�n�Y�o���h���[�̂Ȃ��ł́A���A���ނ�A�ߒ��A���ɂ���A���{�Ȃǂ̃��N���G�[�V�����ɂ��Ă�������Ă����B

�M����W�F���g���[�͍L��ȓy�n�����L���A���z�̒n��������ґ�Ȑ����𑗂��Ă����B���������n�Y�o���h���[�́A��Y�ƣ�܂藘���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��銈���ł͂Ȃ��A�c�ɂ̎����̉��~�ɂ���Ƃ��ɁA�����ł̎����������ґ�ȐH�����̂��߂́A�y���݂����˂čs�������ł������B�ѓc�͢�����A���̂悤�Ȕ_��Ƃ����ꎩ�̃��N���G�[�V�����ɂق��Ȃ�Ȃ������B�����̎���͐����ƗV�т����E���̂͂����肵�Ȃ��܂܂ɋ������Ă�������---�ł������v�ƌ����B

���N���G�[�V�����Ƃ��Ă̒ނ���L�߂铭���������E�H���g���́w�ދ���S�x�����s���ꂽ�P�V���I�́A���N���G�[�V�������u�J���̂Ȃ��̊y���݁v����u�J�����番�������V�сv�Ƃ��Ă̈Ӗ����l�����Ă�������ł��������B�₪�ăC�M���X�̔_�ƁE���Ƃ�����剻���A����ɎЉ�S�̂��Y�Ɖ�����ɂ�A���v��Nj�����ނ�͎d���Ƃ��ĐE�Ɖ�����A���N���G�[�V�����Ƃ��Ă̒ނ�̓X�|�[�c�Ƃ��Ď���Ɋg�債�A��O�����Ă䂭�B����ɉ����Ēނ�̖{�ɂ����邱�̃��N���G�[�V�����ƃn�Y�o���h���[�̕����̌X���������ɂȂ����Ɣѓc�͂����B

���v�����˂��n�Y�o���h���[�̈ꕔ�Ƃ��Ă̒ނ�ƃ��N���G�[�V�����Ƃ��Ă̒ނ�̕����̒��Ńt���C�E�t�B�b�V���O�̐l�C�����܂����B����A�C�M���X�ɂ����ẮA�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƃR�[�X�E�t�B�b�V���O�Ƃ�����ʂ�����B

�C�M���X�̖@���ł͉͐�ɂ����鋙�l���͂��̉͐�̒ʂ�y�n�̏��L�҂̂��̂ł���A�C��͌��̢������죂̂悤�ɂ͊J������Ă��Ȃ��B�����̎{�݂ł���^�͂⒙���r�Ȃǂ̏ꍇ�����l���͒ނ苦��A���Ƒg���Ȃǂɒ��݂�����A���̊Ǘ��E�^�c�͂����̒c�̂Ɉς˂��Ă���B

�u�Q�[���E�t�B�b�V���O�ƃt���C�E�t�B�b�V���O�͂قڏd�˂čl���邱�Ƃ��ł���B���̏ꍇ�Ɠ��l�A���݂ł́A�����̏ꍇ�����@�[�E�L�[�p�[�ƌĂ����ʂ̊Ǘ��l��u�����l��@�l�̏��L����ނ��ŁA���̊��ԁA����ꂽ�l�����̃X�|�[�c�Ƃ��Ċy���܂��ނ�ł���B����ɑ��ăR�[�X�E�t�B�b�V���O�ƌĂ����̂�����B�R�[�Xcoarse�͖{���A�u���́v�Ƃ��u���i�ȁv�Ƃ����Ӗ��ŁA�R�[�X�E�t�B�b�V���̓T�P�ȈȊO�̎G���������B���������āA�R�[�X�E�t�B�b�V���O�̓T�P�ȈȊO�̎G����ނ�Ӗ����琶�܂ꂽ�ƍl������B�������啔���̃R�[�X�E�t�B�b�V���O�͉a�����Ēނ�x�C�g�E�t�B�b�V���Obait-fishing�k�a�ނ�l�ł���A���̂悤�Ȓނ���ꋉ���Ɍ���Ӗ����܂܂�Ă���悤�ɂ��v����v�Ɣѓc�͂����B

�R�[�X�E�t�B�b�V���O���u���i�v���ƍl�����Ă���A���邢�͂��̃j���A���X���Ă��闝�R�́A�ѓc�����p���Ă��邢�����̏����̕��͂ɂ���悤�ɁA�x�C�g�A�܂�a�Ɂu�E�W�⒎��j�ɂ���v�Ƃ��́u�s�������v��u�c�����v�ƁA�m�b�Ɓu�Z�part�v�̍�i�ł���[���t���C���g���ނ�̢��������Ƃ̑Δ�A�ȒP�Ɍ����t���C�͒m�I�ł���A�x�C�g�E�t�B�b�V���O�͎��R�I���n�I�ł���Ƃ��������Ɋ�Â��Ă���Ƃ������Ƃ͊m�����낤�B

�����A�G���A�X���ώ��̃X�|�[�c���ɂ��Đ������Ă���c�_���Q�l�ɂ��čl����ƁA����ɕʂȗ��R�����������B�P�X���I�Ƀt���C�E�t�B�b�V���O�̐l�C�����܂��������A���邢�̓W�F���g���}����������R�[�X�E�t�B�b�V���O������������̒ނ�ł���Q�[���E�t�B�b�V���O�Ƌ�ʂ��A������悤�ɂȂ��������ɂ́A17���I�A�E�H���g���̍��Ƃ͈���āA�W�F���g���}�������͂��łɃT�P�Ȃ̋��������Œނ��ĐH�ׂ�̂���߂Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�G���A�X�ɂ��P�V���I����܂ł̃W�F���g���}�������́A�Q�b�̋쏜�ƐH�ׂ�y���݂����˂Ď��̌�y���y����ł����B�������P�W���I�ɂȂ�ƐH�ׂ�y���݂��������ƂƂ��ɁA����̎�Ŋl�����E�����Ƃ��~�߁A�����������P���������ɂ�点�A����飂̂��y���ޢ�X�|�[�c��Ƃ��Čώ����s���悤�ɂȂ�B�X�|�[�c�́u���v�v�����˔����Ă��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl������悤�ɂȂ�A�X�|�[�c�͂���ΐ��_�I�A�u�B�S�_�I�v���y�Ƃ����������ꂽ�ړI�̂��̂ɕς�����B

���̊ϓ_���炷��A�W�F���g���}���������A�Ǘ����ꂽ�ނ��ŁA�X�|�[�c�Ƃ��Ẵt���C�E�t�B�b�V���O�Œނ�T�P�Ȃ̋��͐H�ׂ��Ă͂Ȃ�Ȃ������͂��ł���B�H�ׂ�̂́u�B���_�I�v�ȁu�yݕS���v�̂��邱�Ƃł���B�W�F���g���}������������H�ׂ����Ƃ��ɂ́A�s��̃��X�g�����ɏo�����邩�A���邢�́A�����̉Ƃ̏��g���������l�Ɏw������悢�B����炪��Ƃ̋��t������肵�����𗿗�����ł��낤�B����A�����̒ނ�ł������R�[�X�E�t�B�b�V���O�ɂ����ẮA�H�ׂ邱�Ƃ���v�ȖړI�ł���B�R�[�X�E�t�B�b�V���O�́A�����Ȣ�X�|�[�c����s���]�T�̂Ȃ����w�̐l�Ԃ��A�ݑ܂������߂ɂ���ނ�ł���B�������A�ނ�����������u�����ȃX�|�[�c�v���邢�́u�Q�[���v�Ƃ��đ����邱�Ƃɔ�����҂������B

�ѓc�ɂ��ƁA�V�F�����K���́A�u�E�H���g���́w�ދ���S�x�ƕ��Ԓނ�̖����Ƃ�����v�P�X�P�Q�N�́w�R�[�X�E�t�B�b�V���O�x�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B �u�ނ�k�R�[�X�t�B�b�V���O�l�ɂ����āA�E���̂��߂̎E����]��ł͂Ȃ�Ȃ��B---�������A�t(��)�A�����Ăӂ��������ł͂Ȃ��Ԃŋ�����낤�Ƃ���̂́A���ł͂Ȃ��B�����̈Ӑ}�͎E�����Ƃɂ���̂ł͂Ȃ��A�m�b�ƋZ�p�������������ƁA�H�ׂ邱�ƁA���邢�͗��v�邱�Ƃɂ���̂��v�B

�܂��A�P�X�Q�S�N���s�w�z���ƃh���C�E�t���C�x�ŁAJ�EW�E�_���͎��̂悤�Ɍ����Ă���B �u�X�|�[�c�v�̓Q�[���ł͂Ȃ����A���̂悤�ɍl�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B��y�̂��̂Q�̌`�Ԃ͍��{�I�ɈقȂ�B�u�Q�[���͖{���I�ɂ́A���ꂽ���̂ł��B���̋K����K�肪����𐬂藧�����鍜�Ɛg�Ȃ̂ł��B��������苎��ƁA��l�̐l�Ԃɑi����ɑ�����͉̂����c��Ȃ��ł��傤�B�������A����ނ�́A�Q�[���Ɍ����Ă�������A���Ȃ킿�A���ꂱ��Ɖ�����ꂽ�K���Ȃǂ܂������Ȃ��ɑ��݂����{�I�Ȗ��͂Ɩ��f���ӂ�ɂ���y�Ȃ̂ł��B----�Q�[���ł͐키����͋K���ɔ���ꂽ�l�Ԃɂق��Ȃ�Ȃ��̂ł��B�������A�X�|�[�c�ɂ����ẮA����͎��R���̂��̂Ȃ̂ł��B�쐶�́A���R�ȁA�@�ɔ����Ȃ����R�A����ŁA�x���A��������A�����̂����A����Ȃ����l�ŁA�₦���ω����č���D�����R�Ȃ̂ł��B�v

�����ŗp�����Ă��颃X�|�[�c��Ƃ�����́u���ނ�v�Ȃǂ̎��R����ɍs����V�т̊������w���Ă���A�u�Q�[���v�Ƃ�����͋K���ɂ���č��ꂽ�X�|�[�c���w���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B���͂��̃_���̕����A�Q�[���E�t�B�b�V���O�ȊO�̂ӂ��̒ނ�̖{���I�ȉ��ƁA���̋��Z(�Q�[���j�I�ȃX�|�[�c�ƈقȂ�ނ�̓����Ƃ����S�Ɍ������ĂĂ���Ǝv���B�ނ�́A�l�Ԃ�ɂ����A�K���ɂ���č���A�K���ɔ���ꂽ�V�сA�܂�Q�[���łȂ��A�@����Љ�I�u����v����E�o���A���̐l�ԂƂ̊W���ŏ����ɂ������R�I�ȗV�тł��邪�䂦�Ɋy�����̂��Ǝ��͎v���B

�����A���̓_���������悤�ɃQ�[���ł́A�K����K�����苎��Ɓu��l�̐l�Ԃɑi����ɑ�����͉̂����c��Ȃ��v�Ƃ͎v��Ȃ��B�q�ǂ��͂Ƃ������A��l�ł�������A�K���ɂ���Ď葫��A�l�דI�ȍ���ȏœ������Ƃ��y�����Ɗ�����A�ߑ�X�|�[�c�̃Q�[���̈��D�҂��������邱�Ƃ��\���ɗ����ł���B

���̓X�|�[�c���G���A�X�̊T�O�ɂ��������ė�������B�܂�ϏO�ƃv���[���[����̂ƂȂ��ċ������y���ނ��̂ƍl����B�����āA�قƂ�ǂ̃X�|�[�c�����������𑈂����Z�ł���A���R�A���[����K�v�Ƃ��A���̈Ӗ��ł̓Q�[���ł���B���Z�ł���Q�[���͌���l��������������̂ł���B�X�|�[�c�̓A�}���x���ɍs�Ȃ��Ċy���ނ��Ƃ��ł��邪�A�������A�ϏO���W�߂邱�Ƃ��ł���Ȃ�A������(�ׂ���)��T���Ă������������ł����݂��A�v�����A���Ɖ����\�ł���B

����ɂ����ẮA�X�|�[�c�͂����ꂷ�ׂăv��������邾�낤�B(�E�H�[�L���O��W���M���O�ȂǁA�v��������Ȃ��g�̉^���͢���W���[������ƌĂ�Ă���B)�X�|�[�c�̓v���E�X�|�[�c�ł��邩�A�������̓v���������ł��낤�g�̉^���ł���B�X�|�[�c���ϏO���l�������邽�߂ɂ́A�v���[���[�̓��[���Œ�߂�ꂽ�Q�[���^���Z�̃v���[�ɑS�͂𓊓����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���A���̉ߒ��ŃQ�[���ƊW�̂Ȃ����v�A�]�\�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ϋq�������߂��邾�낤�B�X�|�[�c�͏����ȃQ�[���i�V�Y�j�ł�������A�ϏO�̋����Ɗ�т��l���ł���B������A���́A�X�|�[�c�ƃQ�[������ʂ��Ȃ��B

�����ŁA���́A�i�قƂ�ǂ́A���{�ɂ�����j�ނ�́A�X�|�[�c�ł��Q�[�����Ȃ��ƍl����B�قƂ�ǂ̒ނ�͐l�Ƌ��������A�l�Ɍ��Ă��炤���Ƃ����҂����ɁA���ƑΌ����邱�Ƃ��y���ޗV�тł��邪�A����ɂ͗]�\�A���v�������B�Ƃ������A�l���̗L�������̓��̒ނ�̐��ۂ̔��f��ł���B���������ċ��͒P�Ȃ�]�\�Ȃ̂ł͂Ȃ��A��͂�ڎw�������́A���邢�͖ړI�ł���B���{�̒ނ�̑����́A�p���̂��Ẵn�Y�o���h���[�ɑ������Ă���A19���I�ȍ~�̃R�[�X�E�t�B�b�V���O�ɋ߂��B�܂�A�ނ��Ċl���邱�ƁA�����H�ׂ邱�Ƃ����̊y���݂̈ꕔ�A�d�v�Ȉꕔ�Ƃ��Ċ܂ޒނ�ł���B

�������n�Y�o���h���[�Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ�ނ肪�A�ѓc�̌����悤�Ɂu���v�Ɗy���݁v�����˂����̂��Ƃ������ƂɊւ��ẮA������^�₪�c��B�ґ�������̐H�����𑗂邱�Ƃ̂ł����W�F���g���}���������A�ނ��V�тƂ��čs�������Ƃ͓��R���Ƃ��Ă��u���v�v�����߂��Ƃ͍l���ɂ�������ł���B�ނ������Ƃ��������邽�߂Ɏ����ċA������������Ȃ��B�����ď��g�������������̂��A���������H�ׂ���������Ȃ��B�������A�H���ɂ���u�K�v�v�͊����Ȃ������̂ł͂Ȃ����B

���C�E�|�[�^�[�ɂ��A�ނ�͑吨�̋q�������āu���[�X�g�r�[�t�̎R�v��H�ׂ��B�ނ������ł��ĂȂ��K�v�����������ǂ����������B�n�Y�o���h���[�̏����̂Ȃ��Œނ���ӂ���Ă����ɂ���A������A�X�|�[�c�ɏ��������^���ɂ������̂ł͂Ȃ����B�n�Y�o���h���[�Ƃ��Ă̒ނ�́A�W�F���g���}���ȂǏ����҂��A�s��ł͎Ќ����y����ł�������ŁA�c�ɕ�炵������Ƃ��ɂ́A��͂�F�l��ƈꏏ�ɗV�сA�ނ�����ĂȂ��A�������y���ޕ��@�Ƃ��āA�����Ȃǂƕ���ōs�Ȃ����X�|�[�c�ŁA���������A�������̂��肩�����A�����ƑS������Ă���B�n�Y�o���h���[�Ƃ��Ă̒ނ�́A�l����H�ׂ��Ƃ����_�Ŏ��Ă͂��邪�A�����̃R�[�X�E�t�B�b�V���O�Ɠ���ނ̊����ƍl����͓̂���̂ł͂Ȃ����B

������{�ɂ�����ނ�́A�킸���Ȏ�ނ̃Q�[���E�t�B�b�V���O��ʂƂ���ƁA��V�сA�������A�R�؎��ȂǂƂƂ��Ɏ��n���A�l����_���V�тł���B�ނ�ɂ���Ă����͐H������ɓ���邱�Ƃ��ł���̂ł��邩��A���̐g�̉^���ɂ���ėV�сA�y���ނ̂ł͂����Ă��A�P�Ȃ�u�Q�[���v�A��V�Y��ł͌����ĂȂ��B

�A���ނ��E�i�M�ނ�̂悤�ɁA�����ɐH�ׂ邽�߁A���邢�̓O�����̂��߂̒ނ������B���̒ނ�͊C�ނ�ł���B�[���S(���A�W)�Ȃ��g���ɂ��Ă����ؒЂ��ɂ���B���_�C�⒆�A�W�A���^�C�T�L�Ȃ�J���Ĉ�銱���ɂ��ėⓀ�ۑ����Ă����B���^�ȏ�̃}�_�C���A�W�A�C�T�M�Ȃ�A��C����l�ŐH�ׂ�ɂ͑�������̂ŁA���̗F�l��e�ʂɑ���A���邢�͋��D���ŃO�����̒m�l�ɔ����Ă��炤�B��R�ނꂽ�Ƃ��ɂ�(�m�l�̊��߂Łj�s��Ɏ����Ă��������Ƃ����邵�A�m�荇���̗��ق�X�g�����ɔ����Ă���������Ƃ�����B�v�����璍��������A���邢�͒ނ�̘r��]�����Ă�������肷��Ƃ��ꂵ���Ȃ�B

�G�T�͂قƂ�ǂ͔������A�C�V�_�C�ނ�p�̃E�j�̌Q���ꏊ�������ŒT���Ď������A�n�}�`�̉g���ނ�p�̒���Ȏd�|�������肷��Ƃ��Ȃǂ́A�{���̋��t�ɂȂ����悤�Ŕ��Ɋy�����B���ɂƂ��Ēނ�͢�B���_�I��Łu�y���S���v�I�ȂƂ��낪�ʔ����̂����A����������ƗV�тł���Ă��邱�Ƃ������ɐ����ɖ𗧂���A���邢�́A�l�Ɍق��Č��߂�ꂽ���ԓ����ċ��������炤�̂łȂ��A���������Ƃ��ɂ����A�܂������̂�肽�����Ƃ���������ē����ĉ҂����Ƃ��ł��A�ق�̏��������u���������v�Ɏ����������ł��邩��A�܂蔼���V�тŔ��������Ă��邩��A�ʔ����̂��Ǝv���B���̓G���A�X�̌����u����I�v�ő����̂���E�ƘJ���͋�ɂɊ����邪�A��I�ȁA�܂�s�K���ŁA�D�݂₻�̎��X�̋C���ɏ]���čs���J���͌����Ă���ł͂Ȃ��B

���͋����Œނ肾�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�q�I�E�M�L�Ƃ����z�^�e�L�Ɏ����L�̒t�L�����炢�A�{�B���Ă���B�n���̎�Y�Ƃł���A�R���L�̗{�B���s���Ă��鋙�Ǝ҂̗F�l����肽�A�R���L�{�B�p�̃l�b�g�ɓ���ĊC���ɒ݂邵�Ă����A�N�ɂQ�`�R��l�b�g������������A�L�̕\�ʂɕt������t�W�c�{��J�C�����Ȃǂ̐����������藎�Ƃ��B���͂����������S�ł��邪�A����͂����U�`�V�N�����Ă���B�����S�́u�A�I�T�A�g�E�S���E�C���V�A�i�K���R�A�c���i�c���u�L�j���̂�A�q�I�E�M�L��{�B����v�Q�ƁB

�܂��A�Q������߂��̈�ɐ�����C�ۂ��̏W������A�t�ɂ͗��R�Ńc���u�L�����B�g�E�S���E�C���V�̖ԋ�����`���i�ԂɎh�������C���V��Ԃ���͂����j�B�Q�L���قǂ̂Ƃ���ɂ��闣��ɑD�œn��A�E�F�b�g�X�[�c�𒅂ĉ����g�C�ɐZ����Ȃ���g�R�u�V���̂�A�Ȃǁu���ቻ�v����Ȃ��l�X�ȋ��J���s���B�ǂ���V�`�W�N�ԂɂP�A�Q�ł���A�͂��߂ĂŒ����������������������ł͂Ȃ�������ꂻ�������A�����Ƃ���͌����Ȃ��B�g�E�S���E�C���V�͗U���Ă�����Ď�`�����N�̌�A�Q�N�̓C���V�����Ȃ������B�R�N�ڂɋ��͊�������A������ꂩ�琳���ɏ��R�ɋA���Ă���Ԃł������B�Ԃ������Ă���ׂ̂͗̏W���̐l�ŁA����������킹��킯�ł͂Ȃ��B�������Ƃ������ɉ�ΗU���Ă����B�������������R�ɂ��ǂ��Ă���A�U���Ă��炤���Ƃ͂ł����A���̔N�͏I���ł���B

�C�ۂ̍̎�ɂ��ẮA�C�ۂ͔N�ɂ��o�����قȂ�B�Q�A�R�N�����ďo�������������Ƃ����B�����ĐC�ۂ������Ă����ɍs�����߂ɁA�܂��A�`��̂����C�ۂ��o�P�c�ƃU�����g���ĉ��x���C���Ő���č����Ȃǂ���菜����Ƃ��s�����߂ɂ́A����̑D�������Ă���l�ɗU���Ă����Ȃ���Ȃ炸�A�~�A�C�ۂ̉肪�łĂ���P�������炢�̂������ɁA��̂Ƃ��ɁA�D�������Ă���F�l�̓s�����ǂ��Ȃ���A���̔N�͏I���ł���B

�g�R�u�V�͂Q�O���R�O�̂낤�Ǝv���T�����{�̑咪�̊������̂Q�A�R���̂������ɏ������ꂽ�����ɍs���˂Ȃ�Ȃ��B���̊ԂɊC���r���������̔N�͍̂�Ȃ��B3���̑咪���`�����X�ő��l�̒��ɂ�3���ɍs���l������B�������A���̂���͐������Ⴍ�����Ɏア���ɂ͖����ł���B���������킯�ŁA�s�����Ƃ��Ă��Q�x������ƂȂ̂ł���B

�����̊����A�V�т͑��l���s���Ă��邪�A��͂蓯���悤�ɁA���N�����Ȃ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���X�ɂ����s���Ă��Ȃ��B�����ɏZ��ł��Ă��A�C�̏ɍ��E������ƊC�̗V�тł���u�̏W�^�ߊl�A�͔|�v�����͖��N�R���X�^���g�ɂł���킯�ł͂Ȃ��̂ł���B�@�����Ί��ł�邪�A�`�����X�����Ȃ��̂ł���B�����ă`�����X�����Ȃ�����ʔ����̂ł���B

�J�C�����́A�V�т͘J����|�p�ƈقȂ�u�����Ȃ�x�������Ȃ��i�����ݏo���Ȃ��v�B�u�V�т͏����ȏ���̋@��v���ƌ����Ă����B�������ɁA�Q�[���E�t�B�b�V���O�͢�V�Y��܂�P�Ȃ�V�тł���A�ނ������̓����[�X���A�l���ɂ��Ȃ��B���n�����邢�͐����ɖ𗧂��̂ݏo�����A���肳���Ă���Ȃ��B�����A���{���ōs���Ă��鑽���̒ނ���V�т͂����ł͂Ȃ��B

�ނ�́i�����Ĉ�V�т́j�m���ł͂Ȃ��A���C���K�v�����A�傢�ɗL�v�ȕx��^���Ă����B�V�тȂ̂�����A�ނ��������������Ƃ��ĐH�ׂ��ĐH��̌y���ɖ𗧂��x�͖��ł͂Ȃ��B�s���ł������ʔ�Ȃǂ��܂߂āA�V�тƂ��ē��R�K�v�Ȍo������������A�}�C�i�X�ɂȂ邱�Ƃ͖��炩�ł���B�d�v�Ȃ��Ƃ́A�ނ肪�����炷���̂́A���Z��Q�[���ő���Ɂu���v�Ƃ����P�Ȃ�u���_�I�v�u�B�S�_�I�v�Ȋ�т��Ƃ��A���b�L�Ō��郁�_�����Ƃ��Ƃ��ł͂Ȃ��āA���ۂɖ��킢�A�H�ׂ邱�Ƃ��ł���l�����Ƃ������Ƃɂ���B�ނ�͉��\�̐��E�ɂ�����V�тȂ̂ł͂Ȃ��A�������E�̒��ł̗V�тł���A�ߐH�Z�̐����ƘA�����Ă���B

�ސE�҂̎��́A�A�p�[�g��炵�̊w�����ߐH�Z�̐������s����w�ɒʂ��Ă���悤�ɁA�܂��_�����ߐH�Z�̐����������Ԕ��ɂł�����悤�ɁA���̋����̉ƂŐ����������Ԃ͊C�ɂłĒނ������B�N���ŕ�炵�Ă���A�ނ�Ő��v�𗧂ĂĂ���̂ł͂Ȃ��Ƃ����_�ŁA�_���ƈقȂ�A�w���̐����Ɏ��Ă���B�������A2�T�Ԃ��邢��3�T�ԂÂ��ċ����Œނ�����ĕ�炷�Ƃ��ɂ́A�ނ�́A��������ȂǕ�炵�ɕK�v�Ȋ����ƘA�������A����́u���������v�̑傫�Ȉꕔ�ł���A�J�C������z�C�W���n�������悤�ȁu�͂��߂ƏI���v�̒�܂����u��������̒E�o�v�̊�Ăł͑S���Ȃ��B���������́A60�̂Ƃ��̑ސE�ɂ���āA����܂ł̎d���^�J������E�o���āA���̒ނ蒆�S�̌����I�������J�n�����B���X�̒ނ�͓���̂ق��̎d���^�����A���邢�͐����ƘA�����Ă���A���̊C�ӂ̑��ł̎��̐����S�̂͒E�d���^�J���̗V�тł���B

�����̃X�|�[�c�̏ꍇ�ɂ��Ă͂܂颃v����Ɓu�A�}�v�̋�ʂ��A�ނ�ɂ͂��Ă͂܂�Ȃ��Ƃ������Ƃ͒ނ�ƃX�|�[�c�̈Ⴂ���l�����ŏd�v�ł���B��ʼni�c�����͈�ʃX�|�[�c�ł̓v���ƃA�}�́A�K��ɂ���Ė����ɕ�������Ă��邪�A�ނ�ł͓��ʂȋ��E���Ȃ��Ȃ��Ă���ꍇ������Ƃ����Ă��邪�A���������v�����A�}���Ƃ�����ʂ́i�ߑ�j�X�|�[�c�̒a���ƂƂ��ɐ��܂ꂽ���̂ł���B

�X�|�[�c�E�ɂ�����v���ƃA�}�̈Ⴂ�͢�v���X�|�[�c��Ƃ������x�ɂ���č�肾���ꂽ���̂ŁA�v�����A�}���Ƃ�����ʂ͂��̃X�|�[�c�E���x����Љ�I�Ȏd�g�݂ɂ���Đݒ肳���B�ߑ�X�|�[�c�͋����𒆐S�Ƃ���̂ŁA���[���𖾕������A�{�ݥ�p����K�i�����A���Z�̊Ǘ���^�c�����ꂼ��̋���Ȃǂőg�D�I��n���I�ɍs���B���̎�ޖ��ɂ͂����肵�����[������߂��Ă���A�����̍s�����A���邢�͋��s�̍s�����Ȃǂ��Ǘ��E�^�c����@�\�i���{���o����A�i�e�k�T�b�J�[�A���A���{�v���S���t����A���j�����݂���B�v���E�X�|�[�c�v���C���[�ɂȂ邽�߂ɂ́A����i������A�v���̃`�[���ɏ������邽�߂̑I���e�X�g��̗p�����̂悤�Ȃ��̂�ʂ�K�v������B����̓v���ł��邱�Ƃ̢�`����ɂ������B

�v���ɂȂ邽�߂ɂͤ�e�X�g���č��i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�{�����͍��Z���ŁA�܂��A�A�}�������Ƃ��ɁA���{���q�v���S���t�����Ẫc�A�[�ŗD�������B�k�ޏ��̓v���e�X�g�͖Ə����ꂽ�Ƃ����B�l�܂����Q���o�g�̏��R�p������w���ŃA�}�������Ƃ��ɓ��{�v���S���t�����Ẫc�A�[�ŗD�������B���������������A���Ƃ����ϓI�ɂ̓A�}�ƃv���̎��͍��͒f�R�傫���Ƃ��Ă��A�v���ł���Ƃ������Ƃ́A�A�}������ɋZ�\����ł��邱�Ƃ��Ӗ�����킯�ł͂Ȃ��B��v����͢�v������`����Љ�I�Ȏd�g�݂ɂ���ė^������`���ł���B

�������A�A�}�ƃv���̎����I�ȈႢ������B�A�}�͑��l�ɋ����ĕ�V����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i����b�X����v����̐��x������B�j���A���ŁA��ʂɓ��܂��Ă��A�܋��⏤�i�����炤���Ƃ͂ł��Ȃ��B�����ŃA�}�́A�S���t�ŐH�ׂĂ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�������������̂��߂ɂ͢�v����ɂȂ�K�v������B

�ނ�ɂ����ẮA�E�B�[�N�G���h�E�A���O���[�Y��Z�J���h���C�t�E�A���O���[�Y�̂悤�ɗV�т̒ނ�ł���̂������Ƃ����t�Ƃ��Ă̐��Ƃ̂��߂̒ނ�Ȃ̂��Ƃ����Ⴂ�͂��邪�A�X�|�[�c�E�ɂ�����A�}�ƃv���̋�ʂƂ͈قȂ�A���̈Ⴂ���ʂ͉��炩�̌_��⎑�i�̗L���ɂ���Đ�����̂ł͂Ȃ��B�����n�߂�����̉���ȋ��t�́A����ł����Ă��A���Ő����𗧂ĂĂ���Ȃ�A���̂Ƃ����łɁA�v���Ƃ����Ȃ�v���̋��t�ł���͂��ł���B�A�}�̋��t�i�܂��͒ގt�j�����炩�̎Љ�I�Ȏd�g�݂̊֗^�ɂ���ăv���̋��t(�ގt)�ɕς��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B

�����̑g�������i�́A���t�Ő����𗧂Ă邱�ƂƂ͊W���Ȃ��B�����Ԃ��Ă��g�������łȂ���A�܂��{�ނ�̏ꍇ�ɂ́A�����ɉ������Ȃ��Ă��A�N�ł����R�ɁA���邢�͏���ɍs�����Ƃ��ł���B���ꋙ��Ԃ��Ă��g������������ɂ́A������ʂ��Ď����̂̋�����K�v������B�������A�g���ɉ������邽�߂ɂ͍ŏ����̏o���������Ƃ����߂��邾���ŁA�����Z�ʐR����e�X�g�̂悤�Ȃ��̂�����킯�ł͂Ȃ��B�������āA����ł����t�ɂȂ�邵�A�܂��A�����̑g�����ɂȂ邱�Ƃ��ł���B

�������A�����̑g�����ɂȂ邱�Ƃ͐����̕ۏ�Ƃ͊W���Ȃ��B�T�b�J�[��싅�Ȃ�v���̃`�[���ɏ������邱�Ƃŋ������x������B���邢�͓��{���o����ɏ�������u���o�����v�ɓ���A�֎�ɂȂ�܂ł͕����̎d�������A���������������ۏႳ��A�֎�ƂȂ������Ƃ������������炦��B���������ɒ�u�ԂȂǂ����L���A�����ɂ����鋛�𐅗g�����ďo�ׂ���d���������Ƃ��Ă���Ă���Ƃ��������悤���B���̏ꍇ�ɂ͋����������ɉ������邱�Ƃ͑��̉�Ђɓ����ē����̂Ƃ��Ȃ����ƂɂȂ�B�������A��{�ނ�̋��t�̏ꍇ�ɂ́A�u���i�v�⢏�����ɊW�Ȃ�������̎��͂����Ŏ����ƉƑ��̐������x����B�ނ肾���Ő����𐬂藧������͓̂���A���̃A���o�C�g�ŕs�������҂��u���Ƌ��Ǝҁv�����邪�A���Ȃ����ނ肪���v�𗧂Ă�҂��Ƃ��čs���Ă��邩����A�A�}���v�����ǂ��炩�ɕ��ނ���Ƃ���A�v���̋��t�Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�����������Ƃ͋��Ɓi�ނ�j�Ɋւ��Ă������Ă͂܂���ꎖ��ł͂Ȃ��A��Ƃ��Ď��Ɨp�̕Ă��؍����s���Ă���_�Ǝ҂Ȃǂɂ����Ă͂܂�B���̗F�l�ŁA����N�w�ȑ��ƂŁA�_�Ƃŕ�炵�Ă���҂�����B�_�Ƃ��c�ނ̂Ɏ��i�͕K�v�Ȃ��B����̓T�����[�}������ŋx���ɔ��������Ă���̂Ƃ͂킯���Ⴄ�B�v���ƃA�}�Ƃ������p���āA�J���i�g�̊����j�v�̂��߂ɍs���Ă���̂�����Ƃ��V�т̂��߂Ȃ̂��ނ���Ƃ���A���̎��̗F�l�̓v���̔_�Ǝ҂ł���B

���t�ł͂Ȃ��A�ނ��[�J�[�Ȃǂ��狋����Ⴄ�����̢�v���̣�ގt������B���̃v�������͋����A�H�ׂ��蔄�����肷�邽�߂ɒނ�̂ł͂Ȃ��B�V�����J�����ꂽ�ދ���e�X�g����e�X�^�[�Ƃ����d���ɂӂ��킵���ދZ�������Ă��邱�Ƃ��������߂ɒނ�̂ł���B�����̎Љ�o�ϓI�n�ʂ��K�肷��Ƃ���A���ʂ̋Z�\���Čٗp����Ă���u�����v�Ƃ����Ƃ���ł͂Ȃ����낤���B

�V�т��N���ɂ��X�|�[�c�A���邢�́A�ߑ�ɂȂ��ĐV���ɍ��o���ꂽ�X�|�[�c�ł́A�g�̉^���Ƃ��̋Z�́A���p�I�Ȏ����ݏo�����Ƃ̂Ȃ��u�V�Y�v�ł��邪�A�ނ�͂��Ƃ��Ɗl���A�H������ɓ���邽�߂̋Z�Ȃ����Ƃł���B���i�⏊���ɂ��A�}�ƃv���̈Ⴂ���Ȃ��Ƃ��������łȂ��A�Q�[����t�B�b�V���O�������A�ނ�ɂ����Ă͒P�Ȃ�V�т̒ނ�Ɛ��Ƃ̒ނ�̂������̋�ʎ��̂����݂��Ȃ��B�ސl���މʁA�l�����ǂ̂悤�Ɉ������A�����Ǝ����̉Ƒ��̎�Ȑ�����i�ɂ���̂��ǂ����̋��ڂ̂͂����肵�Ȃ��Ⴂ�����邾���ł���B

���n�E�l��������ƌ����_�ł́A�ނ�́A�ƒ�؉��ł̖�؍���A�R�؎��A�������A��V�сA�f����A��ȂǂƂ��Ȃ��O���[�v�ɓ���B�ނ�́A���܂��܂ȗV�сA��̂����A(�m�I���_�I���y��Ƃ�������)�l���邱�Ƃ�ڎw���A���O�ł́A���邢�͎��R���̂Ȃ��ł̗V�т̈��ƒ�`�ł���B

�x�W�^���A���I�u�������l�X�́A��ؤ�R���������̂����肷�邱�ƂƁA�������E�����ƂɂȂ��ނ�i����ɒ��������H�j�Ƃ̊Ԃɤ�������������Ǝv����������Ȃ��B�x�W�^���A���́u�����ϗ��v�ɂ��Ă͋c�_���Ȃ����A���́A�ނ�Ǝ�Ƃ̊Ԃɂ͂��Ȃ�̈Ⴂ������Ǝv���B

�O���ɂ͒ނ�Ɨ��P�̃N���u�ɂȂ��Ă���Ƃ��������Ƃ����B�ނ�����������l���Ƃ��đ_���_�͋��ʂ���B�������A���҂̈Ⴂ���傫���悤�ɂ��v����B�����߂�͕ʂƂ��āA�e�œ��������Ƃ������Ƃ͎E�����Ƃ��Ӑ}����Ƃ������Ƃł���B�E�����Ƃ��ɂ����Ƃ����͕̂��ʍl�����Ȃ��B�G���A�X�ɂ��A��ł͐l�Ԃ����ڂɊl�����E�����A�p���ɂ����āA�P�W���I�����炢����n�܂����X�|�[�c�Ƃ��Ă̌ώ��ł́A�l�Ԃ͒��ڎ���������A�P���������ɒǐՂ����A�߂܂�������ŏI�I�Ɍ��ɎE������B��������ł��A�ς�ǂ������A�����A�E���̂��u����v�������y���ނ̂ł���B

�������A�ނ�ɂ����ē���ɍ��킹�Ēނ�j�ɋ����|���邱�Ƃ́A�E�����Ƃł͂Ȃ����A�E�����Ƃ��Ӑ}���Ă��Ȃ��B�e�œ�����_���̂́A�����o���̖\�͂ɂ���Ĥ�L�������킹��������E�����Ƃł���B�ނ�ɂ����ẮA�a������ē����悤�Ƃ��鋛�Ƃ̋삯����������B�ނ�l�͂����Ήa���̂��܂����ɉa������ĉ�������B�j�Ɋ|������A�C�V�_�C��n�}�`�Ȃǂ̑�^���ł͗͂����̐킢�ɂȂ邪�A�����Ă��́A������J������o�����肵�ċ��Ƃ��Ƃ�����Ȃ��炷��������A�����Ђ����y���ނ̂ł���A��荞���Ƃ��A�D���̐��łȂǂɓ���ċA��A���̌�A�����Ƒ傫�Ȑ��łɈڂ��āA���炭���߂Ċy���ނ��Ƃ�����B���́A�}�_�C�ނ���n�߂ĊԂ��Ȃ����ɒނ����A�Y���O�ł��ꂢ�ȍ��F�ɋP���V�O�Z���`���̃}�_�C���A�P�T�ԁA���a�P�D�T���[���Q���قǂ̐��łɓ���Ė������߂��B�������A�Ō�͐��ł̖Ԃɂ�����ĕЕ��̊Ⴊ�������Ă��܂����B���łɓ���Ă����܂ł����C�ɉj�����Ă����͖̂����Ȃ̂ł���B

���A�D����ނ����C�V�_�C�A�C�V�K�L�_�C�A�}�_�C�������܂܁A�Ȃ��݂̗��قɎ����Ă����A�q�Ɍ����邽�߂̐����ɓ���ĉj���������Ƃ�����B���̂Ƃ��A�ނ�̖��������ł������������B�i���̋������ӁA�q�̒����ɉ����ĐH��ɋ������邱�ƂɂȂ�̂����B�j

�����ɂ����Ƃ��ɂ́A�O��Ȃǂő�^���܂߂P�O�C�قǃC�V�_�C��ނ������A���ׂāA����ł���ƂɎ����A��ق��Ȃ������B���Q�̋����ɏZ�݁A�D�Œނ����C�V�_�C�͍ő�ł��R�L�������炸�B�����͂Q�L���قǂő傫���͂Ȃ��������A�����ĉj�����̗E�p���݂邱�Ƃ��ł��A�������y���������B���Ȃ������Ȃ��Ǝv�����A�����ŕ�̐������̌�납��h���ĎE���i�Y��j�̂͊y�����Ȃ��B���̐l����������̂��u����v���Ƃ��y�����͂Ȃ��B�ł͎E�����Ƃ̋������y���ނ̂ł��邪�A�ނ�ɂ����Ă͑S���Ⴄ�B�ނ������͍ŏI�I�ɂ́Y�āA�܂�E���āA�����ŐH�ׂ���A�����ɑ������肷��̂����A�ނ邱�Ƃ����E�����Ƃł͂Ȃ��A�܂��ނ��������E�����Ƃ��y���ނƂ������Ƃ͑S���Ȃ��B�ނ�͗Ƃ͈قȂ�A����������B

Hunting,�p���Wikipedia

�w���}�ЕS�Ȏ��T�x�ɂ��A��Ƃ͐l�ނ��������ƌ�����`�Ԃ̈�Łu�ی�A�،h�A�����Ȃǂƕ��ԓG�̊W�ɑ����A���̐����Ƃ��ɖ쐶���b��ߊl�E�Q���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���s�ׁv�ł���B�u�l�ނ��쐶���b�Ƌ�����������đ����r�����悤�Ƃ���������A�l�̑�����݂��ꍇ�̌ď̂ł����āA��������̐�����i�Ƃ��Ă���҂���l�ƌĂ��B���̌Â��Ӗ����l�ނ̏��������炩�ɂȂ�ɂ�Ă�����Ă����A�������Ɍ�y��X�|�[�c�Ƃ��Ă̈Ӗ��𑽂��܂ނ悤�ɂȂ����̂�����̎�ł���v�Ƃ����B

������{�ɂ����ẮA�l�ԎЉ�A�n���^�[�ƌ�������ƣ��ʂ��āA�N�}��C�m�V�V�Ȃǂ̓������E�Q��r�����āA�����Ȑ�������낤�Ƃ��銈��������Ƃ������Ƃł���B�ό��q��Z���������̓����ɏP���鎖�����N����ƁA�n���̗F��Ȃǂɕߊl�v�����s����B���������ꍇ�ɂ́A��͗V�тł͂Ȃ��A���I�Ȏd���ł��邱�Ƃ��͂����肷��B�J���Ȃǂ͏����Ⴄ���낤���A�e�����邩��Ƃ����Ă��A��͖������̐킢�ł���A�ނ��S���t���y���ނ悤�ɁA��ʃT�����[�}�����ȒP�Ɏ�ɂ��邱�Ƃ͂Ƃ��Ă��ł��Ȃ��r���ۂ��X�|�[�c�ł���B

�l�H���U���Ȃ�u�Q�b�v�Ƃ��āA�E���A�r�����邱�Ƃ�ړI�ɒނ邩������Ȃ����A��ʂ̋���ނ�̂́A�����Ɓu�����E�������đ����r���v���邽�߂ł͂Ȃ��B���Ƃ��Ƃ͐H���邽�߂̊y�����J���Ƃ��āA�����Č���ɂ����Ă͑啔���͋��Ƃ̋삯������i�����y���݂܂��������͐����ɖ𗧂����邽�߂ɁA�ނ�̂ł���B

�����Ŏ�������������g���Čς��E������C�M���X�̢�ώ�裂̂悤�ɁA�u�E������v���Ƃ��S�������悤�Ɏc�����Ɗ�����l�����邾�낤�B����l�́A����I�ɓ�����|��ł��邢�͏e�ŁA�l�⑼�̓����Ɛ킢�A�E�Q����K�v���S���Ȃ��B�푈�Ƃ����ُ펞�ɂ���ʎs���́A���Ă����͂邩�ɂЂǂ���Q����\���͋��܂��Ă��邪�A�G���E�Q���邽�߂ɒ��ڂɎ����Ŏ���������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��ł��낤�B

�T�O�N�ȏ�O�A�܂�q�ǂ����������ɁA���́A�����Ĉ�Ă��j���g����E�T�M�����̐e���i�߁A�H���ނ���A�����̂���̂��������A���̓����g����������H�ׂ��o��������B�����͓��{�̌o�ϐ����O�œ��͏\���H�ׂ��Ȃ������B�s�c�Z��c�n�ł��������A���͂̉Ƃł��j���g���������Ă���Ƃ͂�����ł��������B�������A���݂ł́A�c�ɂł����Ă��A�����������i�͂߂����Ɍ���ꂸ�A�قƂ�ǂ̐l���X�[�p�[�Ȃǂœ����B��E����v���Z�X�͉ƒ납�牓�������Ă��܂����B

����Љ�ŕ�炷�������́A����������������E�����肷�邱�Ƃɂ͊��炳��Ă��Ȃ����A������Ă����Ȃ��B����ꂪ����I�ɕK�v�Ƃ���ߐH�Z�Ɋւ��i�X�̂قƂ�ǂ��ׂĂ͎����ō�邱�Ƃ͂Ȃ��A�o�������̂��̂��B�Ƃ���邱�Ƃɂ��Ă͌����ɋy���A�C�X��e�[�u���A�{���Ȃǂ����l���ǂꂾ�����邾�낤���B�H�����A�H�ނ��Ă��Ē�������Ƃ����̂����������ŁA�R���r�j�ŕٓ�������A�t�@�~���X��[�����X�ł�������イ�H�ׂ�Ƃ����l���������낤�B�����āA�H�ނ����O�Œ��B�ł���ƒ�͂قƂ�ǂȂ��B���X�̖�Ȃ�A�낪����Ύ����ł���Ă邱�Ƃ��ł��邪�A���⋛��ނ̏ꍇ�ɂ́A�������Ă������E����̏������邱�ƂȂǂƂ��Ă��s�\�����A�C�ӂɏZ��ł��Ă�����L���l�邱�Ƃ��ȒP�ł͂Ȃ��A�����́A�E�ƂƂ��čs���A���̖q�{�Ǝ҂�H�������ƎҁA���邢�͋��ƊW�҂Ɉˑ���������A�����̐l�X�̎���o���H�ނƂ��ē��肷��ق��Ȃ��̂ł���B

�������́u�j�{��v�ɉ^�ꂽ�ƒ{���u�j�E�v�����Ƃ������Ƃ͒m���Ă���B�������A���̕��@�͒m��Ȃ��B���̎g���Ă���p�\�R���́u�����v�ɂ́u�j�{��v�Ƃ�������u�j�E�v�������Ă��Ȃ��B�������͎E���ꂽ�����̉�̏����ɂ��ĉ����m��Ȃ��B���������ڂɂ�����͂��łɐ蕪�����p�b�P�[�W���ꂽ���̂��A�݂⒰�̓��e���Ȃǂ͂������̂��ƌ��t�Ȃǂ����Ă��Ȃ��A���ꂢ�ɏ������ꂽ�}���ł����āA�����́A�E�����Ƃɔ�����J�╉���ڂ���؊������ɐ�̉��y�����𖡂키���Ƃ��ł���B�����͓���̐H���ɋ�����M�������������ŎE���Ă���H�ׂȂ����ƌ���ꂽ��A���Ԃ�H�ׂ��ɉ䖝���邱�Ƃ̂ق���I�Ԃ��낤�B

�܂茻��l�̂قƂ�ǂ́A�������̐H���ɑ���~���A���邢�͓����̓���H�ׂ邱�Ƃւ̗~���������Ă͂��Ă��A���̓�����ߊl���E�����ƂƂ͖����̐����𑗂��Ă���̂ł���B�������āA���������E�����ƁA���������������𗬂����Ƃ��A�����̐H�ׂĂ�����⋛�ƌ��ѕt���邱�ƂȂ��A�u�c���v���ƍl����B

���̂P�O�N�����������P�T�N�قǂ̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv�����A�C�m�V�V�Ȃǖ쐶�������l���Ɍ���Ė��ɂȂ��Ă���B���̏Z�ދ����ł��C�m�V�V���o�v���A��������̂��邢�͂킸������̔��̍앨�����ꂽ�ƏZ�������ڂ��B�����ɗ��ݕߊl�p�̟B���d�|����ꂽ���Ƃ��������B�܂��A����Ƃ��A�A�R���K�C�{�B�̎d�����̋��Ǝ҂��A�C���j���ł���C�m�V�V�ɏo���킵�A��l������Ń��[�v���|���ĕߊl�����B�`�ɂ����Ƃ���Łu�Q���m�E��H��킵���v�������ɂ͎��Ȃ��A����ɔ������܂܍�Ɨp�̃z�C�X�g�Œ݂邵�A�A����ĎE�����B�q�����������l�A���킳�����ďW�܂������A�߂Â��Ċώ@���悤�Ƃ���i���͂��������̂����j�q���͈�l�����Ȃ������B�����ŕ����A�ڂ����`�����āA�T�`�U��������Ă��킲�풭�߂邾���������B�ߊl���A�u�Q���m�E��H��킹�v�A�A������̂́A�V�O�߂��̋����ł���B���ꂩ��тJ�ɏĂ��Ă��ꂢ�ɂ���B��̂Ƃ��낪���܂��̂��Ƃ����B�ނ̑��q�̓T�����[�}���ł���B���q�͂����ƃC�m�V�V�Əo����Ă��A�����̎�ŕߊl���悤�Ƃ��A�E���ĐH�����Ƃ͂��Ȃ����낤�B

���̃C�m�V�V�ł��������ʂ̂��̂��������͐q�˂Ȃ������̂����A�t�Ղ�̐܁A���h�c�̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ�V�V��ɌĂ�ł��炢�A�C�m�V�V�̓���H����@��ɗ^�����B�\�z�Ƃ͈���āA���炩���A�Ȃ��܂������Ȃ��A�������������B�����A�����A�s���炵�������Ȃ��Ă��܂������߂��Ƃ����l�����Ȃ����A�H�ׂ邽�߂Ɏ���̎���������Ƃ͉����������Ǝv�����A�܂��A����͑傫�����ł͌����Ȃ����A�Ƃ̗��ɃC�m�V�V������A�ߊl�p�̟B���d�|����ꂽ�Ƃ��ɂ́A�C�m�V�V�������ɓ���Ȃ��悤�Ɋ���Ă����B

�����́A���悵�����ɁA�����ł͂Ȃ����o�ɂ����āA�Ώۂڂɑ_���ĎE���͍D�܂Ȃ��Ȃ��Ă���̂��B���{�l�̂قƂ�ǂ͚M���ވȏ�̓���������̎�ŎE�Q���邱�Ƃ��D�܂Ȃ����A�E�T�M��j���g���̂悤�ȏ������ł���H����̏������ĐH�ׂ�Ƃ������Ƃ͂��Ȃ����낤�B

�Q�O�P�P�N�P���S�����Q�V���ɂ́A���J���Q�y�[�W���g���āu�b�����́g�t�P�h�A�����쐶������Q�͍��v�Ƒ肷����W���s�Ȃ��Ă���B���̓��W�Łu�]�_�v�������Ă��鈤�Q��w�_�w���̌����҂ɂ��A�_�ыƂ̐��ށA�_���̏k���ɂ��A�����������R���畽�암�ɂ���Ă�����悤�ɂȂ������ʁA��Q���g�債�Ă���Ƃ����B���̂����ł̋c�_�ƊW������̂́A�����b�̋쏜�Ɋ֘A�����A��Ɋւ���_�ł���B�Q�O�N�قǂ̊ԂɁu��l���v�͂Q���قnj������B�e�Ƌ��擾�Ґ��������Ă���B�������A��ȗƋ��̎擾�҂͑����Ă���Ƃ����B�쐶�����ƓG�ΊW�������Ă���ɂ��Ă��A���ڎE�����Ƃ͔��������Ƃ����X�������邱�Ƃ̕\��ƌ��邱�Ƃł���̂ł͂Ȃ����B

�Ñ�M���V���l�͈�������t��b���l�Ԃ����������Ƃ͈قȂ鐶�����Ƃ݂Ȃ��A���n���݂ɁA�z��Ƃ��Ĉ������Ƃ��}��Ȃ������B�����A�����ŁA�ҏb�⢊Q�b��ƈقȂ�A�t������������Ȃ��A�l����L���A�l�Ԃ̎p�������ɋ߂��M�������Ɋւ��ẮA���������̓��ނƂ��������B��ނ̑����͎l����L���Ă��Q�b�ł��邩�A�w�r�g���̂悤�ȓ���ȐE�Ƃ̎�����ȊO�ɂ́u�������v���R���Ȃ��Ɗ�����ꂽ���낤�B�������E�~�K���Ȃǂ͊C�m�����ɂƂ��āA�e�ߊ������������݂�������������Ȃ��B���w���̍��A�C������J�G���������̐����Ŏ����Ċώ@�������Ƃ����邪�A�����ނ������Ē��߂�Ώۂɂ͂Ȃ肦�Ă��A�e�����u�t�������v�W�ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B

����L�ȂǂƊr�ׂ�A��^�ŕ��̎n���Ȃǂ͑�ςȂ̂ł͂Ȃ����Ƒz������鋍��n�Ȃǂ̉ƒ{���A���Ĕ_�ƂŐl�̕�炷���Z�����ɓ������Ă������Ƃ�����B����́A�@�B�̑��݂��Ȃ�����A�P�ɁA�J���͂Ƃ��ďd�����ꂽ���ʂ��Ƃ���͎v���Ȃ��B�y�b�g�ɑ���̂Ɏ����e�ߊ���l�X���������Ƃ��ł�������ɈႢ�Ȃ��B

�������w�Z�̍��ɂ̓n�g�������̂����s�����B�����n�g����������Ă��炢�A���H�����������A�n�g�͌����A�悭�Ȃ��A�F�B�ɂȂ邱�Ƃ��ł����B�����ȂǁA���������l�ł���B����Ƃ��A�S���R�Ɩ̎}�̖����g���č��p�`���R�i�S���|�j�����s�����B�n�g�����������ƑO�ł���B�d���Ɏ~�܂��Ă���X�Y����_���đł�����A�^��������A�X�Y�����n��ɗ������B�u�������I�v�Ɗ�͈̂�u�����ł������B���͏����ȃX�Y���̎��[����ɂ��āA���킢�����Ȃ��Ƃ����Ă��܂����Ƌ�������̔O�Ɏ���ꂽ�B����́u���ɂ͑�������l�ԂɎ��Ă���v�Ǝv���Ă�������ł͂Ȃ��B��щ���Ă���̂�����̂��y�����̂ɁA�����������̂����Ŏ���œ����Ȃ��Ȃ��Ă���X�Y��������̂��߂����A�������Ƃ������Ɗ������̂ł���B�����ߏĂƂ������̂��L��A�̂͂����ݖԂȂǂŎ���ĐH�Ƃɂ������Ƃ��������悤���B�܂����ł��A�����Ƃ��ĐH�ׂ�����X������悤���B�������A�X�Y���̂悤�ȏ����͐H���Ƃ��Ẳ��l�͏��Ȃ��B���́A�p�`���R�ʼn�����_���đł��A�I�ɓ��Ă邱�Ƃ��y�������������ł���A�������l���ĐH�ׂ悤�Ƃ���ς�͂Ȃ������B�����͐H�ׂ邽�߂ɑ��݂��Ă���̂łȂ��A��щ���Ėڂ��y���܂��Ă���鑶�݂������B

�쒹�ł��a�t�������܂������Ύ������Ƃ��ł��āA�E�O�C�X��W���̂悤�ɖ����Ől���y���܂��Ă���钹������B���邢�͑��ł́A�ώ��̗��̂悤�ɁA�l�Ԃ̃X�|�[�c�̏���Ƃ��āA���邢�͐l�Ԃ͂����ł͒P�Ɂu����v�������Ƃ���Ȃ�A�u�v���[���[�v�Ƃ��Ċ��āA�l�Ԃ��y���܂��Ă����B�������āA���͐l�Ԃ��u�t�������v���R���傢�ɂ��铮���ł���B���ނ͐l�Ԃɐe�������̂ł���A�߂����̂��Ɗ�������B

�Ă����ɂ���̂ł���h�g�ɂ���̂ł���A�����łP�C���̋����Ƃ��ɁA�C���������Ɗ�����l�͂قƂ�ǂ���܂��B�����A�N���X�}�X�Ƀ��[�X�g�`�L������낤�ƁA�u���C���[�A�܂蓪�Ƒ���A�H�т̂��Ă��Ȃ��j���g���Ȃ����{�����ۂ��ƈ�H���邢�͈�C�����Ƃ��ɁA�S�����������Ȃ����{�l�͂ǂꂭ�炢���邾�낤���B�j���g���͢��H��Ƒځi�����j�����Ă���B�܂�A��葫�������B���Ȃ��Ƃ���{�̑�������B�b�Ⓓ�͑����g���ĕ��s����B���̎�v�Ȉړ���i�͗��ł���ɂ���A���łɁA�l�Ԃ̎�Ő�ł��ꂽ�h�[�h�[�̂悤�ɕ��s�������Ȃ��������Ă͑��݂������A�j���g���̂悤�ɁA�قƂ�ǂ͕����Đ������钹�ނ�����B���s�͐l�Ԃւ̋߂��̏d�v�Ȏw�W�Ɗ��o�I�ɂ͊�������B

�������A���́A�q�������ł���B�q��������b�́A�����Đl�Ԃ́u�葫�v�Ɏ��Ă���Ɗ�����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ����낤�B�����āA���͑����g���ĕ��s����̂ł͂Ȃ��A�q���ʼnj���̂ł���B

�C�U���E�I�͘r�̂悤�ɑ������r�����g���āA�l�Ԃ̐Ԃ�V���������悤�ɊC����Ĉړ�����B�z�E�{�E�́A�傫�ȃ��i�r���̐�[���T�T���̂悤�ɕ�����Ă��āA������ׂ������������邱�ƂŁA�C����Ƃ�����芊�s����悤�ɐi�ށB�z�E�{�E�́u���i�́j���ڂ��v�A�܂袔����E�I����ꌹ���Ƃ����B

�C�U���E�I�́A�i���O����ڂ����q�ׂ�K�v�͑S���Ȃ��̂ɁI�j�A���R�E�ځiӸ�j�̋��ŁA�A���R�E�Ɠ��l�A�w�т�̕ό`�������̂ł���u���[(�ӂ�)�G��v��h�蓮�����ĉa������U������B�A���R�E�̉p�ꖼanglerfish�͢�ނ�����鋛����Ӗ�����B�C�U���E�I���ނ������̂ł���B�q�A���R�E�̑҂��H���r�Ƃ������Ƃ킴������Ƃ������A�A���R�E�͎��ۂɂ͊C��ɐÎ~�����܂܉a�̓������߂Â��̂�҂����ł͂Ȃ��A�����Β��w�Ȃ����\�w�܂ʼnj���オ���ĉ�V���̋���C����H���ƌ����i���}�ЁADVDROM�w���E��S�Ȏ��T�x�j�B�A���R�E�͋��r�����傫���A���܂��j�����Ƃ��ł���̂��낤�B�������C�U���E�I�̃��i�r���͂قƂ�ǘr�̂悤�ʼnj�͂͏������Ǝv����B�̂��������Ђǂ��傫���A�j���̒x���n���Z���{����肳��ɂ��肵�Ă���B����ł͑f�����j���ʼna�����𑨂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��͂����B����D�~���X����������������Ȃ��B�C�U���E�I�������ƌ������Ƃ��d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A���͕������A�j���̂��ƌ��������̂ł���B

�܂��A���͐����ɏZ�݃G���Ōċz���邪�A����b�͐l�ԂƓ��l�A�n��ɏZ��Ł\�\���Ԃ͋���Ԓ�����́A�n�ʂɐ����Ă�����Ɏ~�܂��ĐQ��̂ł���\�\��C���z���A�x�Ōċz����̂ł���B�܂��A�����w�I�ɂ́A���̃E���R�͒��̉H�т⓮���̖̑тƓ��l�A�畆�̕ω��������̂��Ƃ���邪�A���o�I�ɂ́A�E���R�́A���̎p�`�Ɠ��l�A����b�Ƃ̈Ⴂ�������؋��ł���悤�Ɏv����B

�ߑ�̗L���Ȑ����w�҂��͂邩�ɒ����Ă���ƃ_�[�E�B���Ɍ��킹���A�����ꂽ�����w�����҂ł��������A���X�g�e���[�X�͓������ꏊ�ɂ���ċ�ʂ��A���������Ɨ�����������ї����̓����ɋ敪������ŁA�C���J�ƃN�W�����u�����铮�����ōł���فv���ƌĂB�ނ͋����G���Ōċz���邱�Ƃ͂������A�����ŃC���J�ƃN�W���������ǂ������x�Ōċz���Ă��邱�Ƃ�F�����Ă����B�܂��M�����邱�Ƃ��m���Ă����B���ނ͂قƂ�Ǘ����ł���B�����ŃA���X�g�e���[�X�̕��ނł̓N�W����C���J�́u�ِ��i�M���j���������v�ł������B�m���ɁA��C��������Ĕx�Ōċz����ɂ�������炸�A�����ŕ�炷�Ƃ����͕̂s�ւł��낤����A�u��فv�Ɣނ������̂������Ƃ��ł���B

�܂��A�ނ͓�̗ށA�����ނȂǂ��u���������v�ƌĂԈ���A�u�L���v�܂�Ԃ��������Ғœ������A���s�i�l�Ԃƒ��ށj�A�l�����s�i�b����ށj�A���ނɕ������B�ނ͓����̖{���͊��o�Ɖ^���ɂ���ƍl�������A���͉^���̎�v�튯������ł���B�ނ��u���̐����d�������v�i�w�������x�̖�ҁE����O�Y�̉���B��g���ɂ��R�T�X�D�j�̂����R�ł���B

���{�ɂ����Ă��̂���A�����C�m�����ł����Ă��q���������ނ�4�{�̑������T�i���j�Ƃ��͂�����Ƌ�ʂ��Ă������Ƃ́A�Y�����Y�̕��ꂩ�番����B����͋��t�ł��苛���l���Đ������Ă������A�T�͏����Ă�����B

�i���j�C�K���̑��̓q���̂悤�Ȃ����������Ă���B�w������S�Ȏ��T�x�ɂ��J���̎l���͌w���Ŏw��ɂ߂�����Ă��邪�A������ɂ͎w�Ԃɐ����������B����B�l���̓��N�K���ł͒���ŃE�~�K���͟D��ƂȂ�A�Ƃ����B�E�~�K���̑��̓q���Ɏ��Ă��邪�q���ł͂Ȃ��u�D��v�̑��Ȃ̂ł���B

�������āA�N�W���ނ��x�Ōċz���Ă���A�M�������ł����Ă��A���̒��ŕ�炵�Ă���A������������Ȃ��Ƃ���A���̗���̓����������ނɎ������́A���̒��Ԃƌ��Ȃ��ꂽ�Ƃ��Ă����̕s�v�c���Ȃ��B�����̓���̊��o�́u�Ȋw�I�A�����w�I�v�m���A���邢�͌���̓������ފw�̊T�O�Ƃ͈�v���Ȃ��B

�l�Ԃ͑��̓�����H�ׂ邽�߂ɎE���̂����A�E�����Ƃɒ�R�������邩�ǂ����́A�l�Ԃ����̐����������ɋ߂����̂Ɗ����A���Ԃƌ��Ȃ����ǂ����Ƃ������Ƃɂ���č��E�����B�������āA�̂��狙�ƍ��ł������m���E�F�[���̂����A���ď����̕ߌ~�̑S�ʋ֎~�̗v���ɂ�������炸�A�������{�l�́A�N�W������H�ׂ邱�Ƃ͋����j���g���̓���H�ׂ�̂Ɗr�ׂāA�͂邩�ɁA��R���Ȃ��B�i��������̕ۑ��̕K�v�Ȃǂ͂܂��ʂȖ��ł���B�j

�Ƃ͂����A�N�W������H�ׂ�̂́A�I��/�s�풼��Ƃ͈Ⴂ�A�K�v����ł͂Ȃ��B�����̐H�K���̉�����̂��Ƃł͂��邪�O�����̂��߂ɐH�ׂ�̂ł���B����ƁA��̕ۑ����d�����A�܂��N�W����C���J�𒇊ԁA�F�B�ƌ��Ȃ��āA�ߌ~��C���J�̋��ɋ���������A���ď����̐l�X�̊���d���Ă��悢�̂ł͂Ȃ����낤���B�C���J�̕ی�c�͔̂ނ�̕����̒��Ō`�����ꂽ�n�r�g�D�X(�K��)�ɏ]���A�C���J���͐l�Ԃ̋s�ғ��l�ɋ����Ȃ����̂Ɗ�����̂ł���B����ƁA���͕����ƕ������ǂ̂悤�ɐ܂荇�킹�邩�Ƃ������Ƃł���B�m���ɔނ�̍s�ׂ̒��ɂ͈ꕔ�s���߂�����������������Ȃ��B�������A�C���J�������m�\�������Ă��āA�����Ȓ��x�R�~���j�P�[�V�����\�ł��邱�ƂȂǂ��e���r�Ȃǂŕ��f���ꂽ��A�����̐����قŃV���[��������ꂽ�肵�Ă��āA���{�l�ł��A�q�������ɂƂ��ẮA���Ȃǂ̃y�b�g�ɗ�炸�A���������ɋ߂����e�����A�F�B���l�̑��݂Ɗ�������悤�ɂȂ����Ǝv����B�����炭�A�߂������ɁA�C���J��H�ׂ�ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ����͓̂��{�ł����_�ɂȂ邾�낤�B�_���ȂǓ`���I�ȕ����̂��߂ɃC���J�̕ߊl���K�v���Ƃ����̂ł���A�ǂ������̂悤�ɑ����̃C���J��ߊl����K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�܂��A���ۂɎE�����ɁA�͋[�I�ȍs�ׂɕς���H�v���l������̂ł͂Ȃ����B

�����͑O�͂ŃG���A�X�ɏ]���āA�u�X�|�[�c�̗��j�v���\�͂�}������u�������̉ߒ��v�ł��邱�Ƃ������B�l�Ԃ́A�푈�Ƃ�����펞�������A�\�͂̍s�g��}������X�������߂Ă����B�����m�̂悤�Ȑl�ԓ��m�ɂ�����E����������łȂ��A�L���ĎE���Ċy���ނƂ����悤�ȃA�j�}���E�X�|�[�c�͎���Ɍ�����悤�ɂȂ����B�p���W�F���g���}���̍D�X�|�[�c�ł���ώ��������I�ɓ����āA���ΐ��_�̍��܂�ɂ���āA�֎~���ꂽ�B�y�b�g�����̋s�҂����������X���ɂ���B�ߌ~��C���J���ɔ����A�̂��đj�~��W�Q�̍s�����s�Ȃ��Ă���B���́A�c�����Ɗ����郌�x�������╶���I�`���ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ͔F�߂邪�A�c�����Ɗ�������s�ׂ͂ł������i�Ƃ����͕̂K�v�Ƃ̊W�ɂ����Ăł��邪�j���炷�ׂ����ƍl����B

�u�������̉ߒ��v�́A���ԂƂ݂Ȃ����́A�߂����Ɗ���������̂ɑ��čs�g����\�͂�����ɗ}������ߒ��ł������B���邢�́A���ނƊ����A���Ԉ������铮���͈̔͂��L����ߒ��ł������B�\�̗͂}�������߂�͈͂́A�l�ԂɁu�������́v����n�܂�A����ɍL�����Ă����Ƃ������Ƃ͂��������낤�B

�P�W���I�㔼�ȍ~�̃C�M���X�ł́A�A�j�}���E�X�|�[�c�ɔ�����^���������Ȃ���悤�ɂȂ����B�ѓc�O�f���A�܂��A����ǖ��u����ꂽ���O��y�\�C�M���X�ɂ�����A�j�}���E�X�|�[�c�̋ֈ��ߒ��v�]�c�K�j�A�������i�ďC�w�X�|�[�c�x���ߑト�[���b�p�̒T�����G�i�~�l�����@���[�A�Q�O�O�Q�j�A��S�́j�Ȃǂɂ��ƁA���̎���ɕ�����`�҂����ɂ��l����`�I�ȁA��������_���W�J���ꂽ�B�A�j�}���E�X�|�[�c������łȂ��ނ���c�����Ƃ���_�҂������B���̉^�����ō����ɒB�����̂́A�P�W�Q�S�N�Ɂu�������싦��v���ݗ�����A�u���n����@�v��u���{�֎~�@�v�����������Ƃ��ŁA���U�߂⓬�{�ȂǏ����̃X�|�[�c�͋֎~���ꂽ�B�����A�ނ�͋֎~���ꂸ�A�܂��x�z�K���ł���W�F���g���}�������̃X�|�[�c�ł���ώ����֎~����Ȃ������B��҂ɂ́A��O�I�Ȍ�y�ł͂Ȃ����䂦�ɖڗ����Ȃ��������ƂƁA�܂��c����x�z����҂����̊K���I�G�S�C�Y�����W���Ă���Ɛ��������B

�����A��O�I�ɍs�Ȃ��Ă����ɂ�������炸�ނ肪�֎~����Ȃ��������R�͖��炩�ł��낤�B�܂�A�L�⋍�Ɋr�ׂċ��͐l�Ԃ̐e�ʂƂ͊������Ȃ��������䂦�ɁA�ނ邱�ƁA�ނ��ĐH�ׂ邱�Ƃ��c�s�ȍs�ׂ��Ɗ�����l�����Ȃ������Ƃ������Ƃł���B�L���ĎE���A�������Ȃ��悤�ɂ������Ɍ�������������̂��݂�A�L�⋍���ꂵ��ł��邱�Ƃ͈�ڂł킩��B�Ȃ�قǁA�W�F���g���}�������͌��Ɍς����ݎE������̂��y����ł����B�������A�L�⋍�͉ƒ{�Ƃ��Đg�߂ɂ��铮���ł���̂ɑ��āA�ς͖쐶�ŁA�����Ă���j���g�����P���Q�b�ł�����ȂǁA�ꉞ�A��ʂ͂ł���̂ł���B�����āA���́A�s��ɍs���A�����Ŕ����Ă���B����͐H���Ȃ̂ł���B�ނ�l�ȊO�́A�j�ɂ������Ė\��鋛��ڂɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��B�����ĉ������A�p�`���A����̓����Ƃ͑S���قȂ�B���͐l�Ԃ����ԂƊ�����ɂ͋ɂ߂ĉ����ɂ��鑶�݂ł���B���́A�p���E�l����`�҂̉^�������ނ�̋֎~�Ɏ��s�����͓̂��R���Ǝv���B

���͐�g�Ŕ����Ă�����̂����邪�A�������P�C���Ŕ����Ă���B���{�l�̑����̓T���}��T�o�A�A�W�A�C���V�Ȃǂ��ƒ�Ŋۂ̂܂܂��A���邢�͎O���Ȃ����Ɂu���낵�āv�����g�ɂ��āA�Ă�����ς��肵�ĐH�ׂĂ���B���̂悤�Ȍ�����{�ɂ�������퐶����w�i�ɂ����A���ɑ���펯�I�ȍl�����A�������̂Ȃ��ŁA�����͒ނ�����A�ނ��������Y�A�H�ׂĂ���̂ł���B�l�Ԃ̈��D�������̓����Ɋւ��ċs�҂�E�Q���ւ���@�������ۂɑ��݂��邵�A���͈̔͂��g�傷��\���͂��邪�A������ʂ��E�����Ƃ����Ƃ��ċւ��邱�Ƃ�ϗ��w�I�ɍ����t���邱�Ƃ͕s�\�ł��낤���A�����N�̊ԁA������H�ׂĂ����l�Ԃ̑������ؐH��`�ɐi��ňڂ邱�Ƃ͍l���ɂ����B

�����A�ނ�Ǝ�Ƃ̊ԂɁA���ނ��E�����ƂƚM���ނ��E�����ƂƂ̊ԂɁA��ΓI�ȈႢ������Ƃ������Ȃ��B�܂��A�l�Ԃ�����������ς������Ƃ�Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��Ƃ����A�����w�I�A���邢�͈�w�I����������Ƃ��v���Ȃ��B�����A�܂��A�q�{�͑傫�Ȋ����ׂ�^���邩�狍���Ȃǂ̏���ʂ͌��炳���ׂ����낤���A����ނ�H�ׂ邱�Ƃ���؎~�߂āA�܂�A�C�m�����ɗ��邱�Ƃ���؎~�߂āA����ς��������ׂĐA�����̂��̂ɐ�ւ���ׂ����Ƃ����悤�ȁA�n������ی삷��ϓ_����̍���������Ƃ��v���Ȃ��B

���ǁA�ǂ̓�����H�ׂ邩�A�ǂ��H�ׂ邽�߂ɎE�����Ƃ����܂�Ȃ��ƍl���邩�́A�ϗ��w�A�Ƃ��Ɋ��ϗ��w�I�c�_�ɂ���Ăł͂Ȃ��A���̎Љ�̗��j�A�����I�w�i�ɂ���Č��܂邱�Ƃ��낤�B������{�ɂ����ẮA���̂Ƃ���A����قǑ傫�ȍ߈����������ƂȂ������E�����Ƃ��ł��邪�A�������A�M���ނ̓����ɂ��ẮA����ƈ�����������A�l����������l�������Ƃ������Ƃ͂͂����肵�Ă���Ǝv����B

�ނ�̢�l����ɂ��Ă��������l���悤�B�o�X�ނ�A���邢�̓w���u�i�ނ�Ȃǂł́A�ΏۂƂȂ鋛�́A�ނ������ƁA�������܂܌v�ʂ����ă����[�X����A�܂萅�ɖ߂��̂ł���A���̒ނ�̏ꍇ�̂悤�ɒނ��������l���Ƃ���̂ł͂Ȃ��A��������ނ�グ��܂ł͓��������A�H�ׂ邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B����j�Ɋ|���A�ނ�グ��v���Z�X�i�����Ēމʂ𑼎҂Ƌ������Ɓj�Ɋy���݂����o���B���ꂪ�ړI�ł���B

���́A�H�ׂ��Ȃ��������������鋛�ȊO�͂��ׂĊl���Ƃ��Ď����ċA��B���̒ނ�͊l���邱�Ƃ��ړI���B�Ƃ͂����A���݂͎������g�ŐH�ׂ邱�Ƃ���ȖړI�ɂ��Ēނ�̂ł͂Ȃ��B���łɏ��������A�R�O�N���O�A�����ɂ����Ƃ��ɍs�Ȃ����C�V�_�C�ނ���A�H�ׂ邱�Ƃ�ړI�Ɏn�߂��̂ł͂Ȃ����A�ނ����C�V�_�C�͐H�ׂ���Ƃ���͂��ׂĐH�ׂ��B�����āA�U�N���O�A���Q���암�A���쒬�̋����ɗ��đD�ނ���͂��߂�����̍��͖����̂悤�ɒނ�������H�ׂ��B����Q����T�͒��́u���D�����������v�Q��

�������A���ł́A�ނ������̂����A�����ŐH�ׂ�̂͂P���ɂ������Ȃ����낤�B�قƂ�ǂ͉Ƒ��ɐH�ׂ����邩�A�m�l�A�F�l�A�e�ʂɂ����邩�����Ă��炤�B�����Ă��炤�̂͐��v�̂��߂ł͂Ȃ��A�ނ�̊y���݂𑱂��鎑���̈ꕔ�ɏ[�Ă邽�߂ł���B�]���Č��݂̎��̒ނ�̖ړI�͂قڒނ邱�Ǝ��̂ɂ���Ƃ�������B�������A�ނ��������Ăѓ������Ă��Ƃ������Ƃ͂��Ȃ��B

���́u�H�ׂȂ��i��������j�Ȃ�ނ�ȁv�Ƃ��A�u�P�ɏ��킹�ĕ�������Ƃ����ނ�͎ד����v�Ȃǂƌ����i�˒��j����͂Ȃ��B�m���Ɂu�V�ԁv�����̖ړI�ő��̐�����������͎̂c�����Ɗ�����l������Ǝv���B���͑Ώۂ��M���ނȂ�A���邢�͒��ނł��A�������ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���B�������Q�[���E�t�B�b�V���O���֎~�����ׂ����Ƃ͎v��Ȃ��B

���͌��݁A���{�ɁA����ނ�͎̂c���������߂�ׂ����Ƃ��������ł���ʓI�Ȉӌ�������Ƃ͎v��Ȃ��B������A�ނ莩�̂̐������̂��߂̋c�_���K�v���Ƃ͎v��Ȃ��B�ނ�Ɋւ��đ����c�_���s�Ȃ��Ă���̂́A���������A�H�ׂ邱�Ƃ����R�ƍl���Ă���l�X�ƕ�����O��Ƃ���Q�[���E�t�B�b�V���O���D�ސl�X�Ƃ̊Ԃ̋c�_���炢���낤�B���̋c�_�́A�����l�߂�ƁA�V�т̂��߂ɋ��������邽��E�����肷�邱�Ƃ̐���̖��ɂȂ�B

�܂��A����́A�����������A�H�ׂ邽�߂ɒނ��Ă���̂ł���A�P�ɗV�тŒނ��Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ����O��ɗ����Ă���悤�Ɏv����B���̑O���邩��A�����ɑ��āA�V�Ԃ����ŁA�ނ�������H�ׂȂ��̂͊ԈႢ���Ƃ�����������̂��낤�B�������ނ��ĐH�ׂ�ɂ��Ă��A�����̕K�v����H�ׂ邽�߂ɒނ�Ƃ������ƂƁA�V�тŒނ邪�ނ������͐H�ׂ�Ƃ������Ƃ͈قȂ�ł��낤�B

�u�V�т̒ނ�v�͒�`���e�Ղł���B�܂��A�]�Ɋ����Ƃ��āA�����݂̂��߂ɍs����ނ�́A�����ŐH�ׂ悤���Ƒ���F�l�ɐH�ׂ����悤���A���ׂėV�т̒ނ�ł���B�����ĐH�ׂ邱�Ƃ��ł���A�܂苛���w�����邾���̎����͂���̂ɁA�V�N�ł���Ƃ��A�����Ŕ����Ȃ����������ł���Ƃ��̗��R�A�����l�߂�O�����̂��߂ɍs���ނ�́A�ނ邱�Ƃ����H�ׂ邱�Ƃɏd�_���u����Ă���悤�ɂ��v���邪�A��͂�V�т̒ނ�ƍl������B�ނ�Ȃ��Ă��������������邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B

�ł́A���t�ł͂Ȃ��̂ɁA�����̕K�v����ނ�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��낤���B����ɂ����Ă͂قƂ�ǎ���������������Ƃ��ł��Ȃ����A��O�̓��{�ƁA���Ԃ��Ȃ�����̓��{�ɂ͂��̗�������������Ƃ��ł���B

��́A���Ԃ��Ȃ�����̍��m���ł̗�ŁA��ŐG�ꂽ�G���N���u�ҁw���M�ގ����x�̒��ō�Ƃ̐X���J������������^�E�݁E����Ƃ������M�ɓo�ꂷ��ނ̒ނ蒇�Ԃ̐X�c�Ƃ����l�̗�ŁA�X�c�́A�푈�̍������ɐ������̓y�n���A�Ƃ��Ȃ����A�m�ق̓X������Ă���������ɂ����Ȃꂽ�푈�]���҂ŁA�킸���Ȓ������s���āA�H�����߂ɁA���܂��ܒm�荇���Ɋ��߂��ċ����n�߂��Ƃ����B���t�ł͂Ȃ��̂Ɂu�H����߁v�ɍs�Ȃ����X�c�̒ނ�Ɋւ��Ắˑ�ꕔ�u�ނ�v��U�́u �J�̒��A���̒��̒ނ�A�����A�����̒ނ�v�̂Ȃ����u���̓}�]�q�X�g�Ȃ̂��v�̐߂ŏ����Ă���B������̗�́A���a�P�P�N�ɏo�ł��ꂽ�w���ӎ蒠�x�i�|�����[�j�Ƃ����{�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B���҂̑��c�����F�Ƃ����l�́u�������v��E�ƂƂ��Ă������A���a�S�N�̑��t�A��Ƃ������āA��������A�헤�̍��i���̈��j�A�����i�������j�̒��O��ɁA�v�w�Ǝq�ǂ��T�l�ňڏZ�����B�F�l����Љ�ꂽ�l�𗊂�ɂ��āA�S���ߋ��ɉ��̂Ȃ��������̓y�n�ցA�u�u���W���ږ���낵���̊o��łł������v�̂ł���B

�u�����̕��@�́A�܂��V���͏]���̎G�������A�c��R���͋��l�ƐS�ɂ����߂āA�������āA����ɓw�͂��Ă����ĂU���S���A�₪�Čܕ��ܕ��̔������e�Ƃ����Ƃ���܂ł������邱�Ƃ��ł���A����Ŋ�]�̑����֓��B�B���ꂩ�珬����������āA�₨������́u�P�������v�̊l���ւƂ����l���ł������v�B�u�P���Ȑ����v�ɂ��Ă̐����͂Ȃ����A���������̑f�p�Ŏ��R�I�Ȑ������w���悤�ł���B��ɁA�O��Œނ�����ĕ�炷���ƂɌ��߂��Ƃ��A���̓��ɂ́u���Ȃ��ʎ��R�͂���A�w偂̎��̓͂��ʎ��R�͂���A�Y��������K�v�Ƃ��ʖL���Ȋy�y�͂���悤�Ȏv�������ꂽ�v�ƌ����Ă���B

�����ɗ��āA�ŏ��́u���炾���炵��n�������ɐ��ʂ��邱�Ƃ��̗v�v�ƁA�ߏ��̔_�Ƃ���P�z�̓c�M����āA���X�A�u���ߓ�����䂂������ĕ����ނ������v�B�v����ɂ���͒ނ肪�D���ŁA�����Łu�G���v��������炵�ɖ����ł����A�����n�тŒނ�����Ȃ����炻���ƍl�����̂��ł���B����͘I���⌤���̒ނ�̂悤�ɁA���͂��������Ԃ����āA�C���]���̂��߂��邢�́u���y�v�̂��߂ɍs���ނ�ł͂Ȃ��A�����̂V�������̎����ŏ[�Ă��c������͂��̎d���ł�����悤�ȁA���̋��l�ɂ���Đ����̗Ƃ邽�߂̒ނ�ł������B���̒ނ�́u�K�v����̒ނ�v�ƍl������B

���ۂɂ́A�ڏZ��Ԃ��Ȃ��A�Ȃ������̋r�C�������ē����̕a�@�ɓ��@���Â�����K�v��������Ȃǂ��āA�P�N���o���Ȃ������ɂ��́u�ږ��̊�Ă�---���܁v���A�����ɂ�������߂�B�Ȃ̑މ@��́A���C�̑��������n�т͋r�C�ɂ悭�Ȃ����߁A�����ɖ߂邱�Ƃ͂�����߂��B�������ߏ��ɎO��̏h���̒������Ƃ����l�����āA���̐l�̂Ăō��x�͎O��ɈڏZ���A�����̒r���Œނ�����ĕ�炷�̂ł���B���̑�c���̏ꍇ�ɂ́A�ނ�D���́u���}���`�V�Y���̉ߏ�v�i��c���j�������炵�����Ƃ����A�ނ͗V��ł���̂ł͂Ȃ������̂��߂ɒނ�����Ă���B�ނ��ނ�Ȃ���T�l�̎q�ǂ��ƍȂɐH�ׂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

���̂悤�Ȗ��C�ȃ��}���`�V�Y���ƈ�̂ɂȂ����u�����̕K�v�v����̒ނ���s���Ă���l�́A���݂̓��{�ł܂������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B���������āA���t�ł͂Ȃ��ނ�l�͂��ׂėV�тŒނ���s���Ă���ƍl������̂ł���B

�����ŁA���q�ׂ��H�ׂ�ނ�l�ःQ�[���E�t�B�b�V���O�ŕ�������ނ�l���A���҂Ƃ��V�тŒނ���s���Ă���̂ł��邪�A����͐H�ׂ邽�߂ɎE�����A�����͎E�����A����������Ƃ����Ƃ���ɗ��҂̈Ⴂ�����邱�ƂɂȂ�B

�ނ�������H�ׂ��ɕ��u���Ď��Ȃ��邱�ƂƁA�����A���ĐH�ׂ邱�ƂƂ��r����Ƃ��ɂ́A���炩�ɑO�҂͂悭�Ȃ��ƁA�����Ă��̐l�͎v�����낤�B�������A�ǂ��������E����̂ł���B���������āA�����ł́A�E�����ǂ����A���邢�͋ꂵ�܂����ɎE�����̂��ǂ����Ƃ����悤�ȁA�ʏ�A�����ϗ��ƌĂ��̈�Ŏ����ϓ_�Ƃ͕ʂ̊ϓ_����A�P���̔��f���s�Ȃ��Ă���B�����ł́A���p�ł�����̂͏\���ɗ��p���ׂ����A���͖��ʂɂ��ׂ��łȂ��Ƃ����A�����I�ϓ_�����f�̍����ɂȂ��Ă���B

�����ɂ��Ȃ����ƁA�Q��I�ł��邱�Ƃ́A��ʂ̃S�~�̔p���ƁA���������Ă܂����j��ƂȂ����Ă���B�����Ċ��j��͐�������̈��S�ɂ�����邱�Ƃł���B���������āA���Ƃ��A��Ƃ����j��I�s�����s�Ȃ��Ȃ�A�����͂���ɍR�c�����̍s�ׂ��������邱�Ƃ����߂邱�Ƃ͂ł���B�ł���Ƃ��������łȂ��������ׂ��ł��낤�B�܂��A�ނ��������h�̏�ɕ��u���đ��̒ނ�l�̖��f�ɂȂ�Ƃ����ꍇ�ɂ́A����𒍈ӂ���̂����R�ł��낤�B�������A��ʂɁA�ނ�������H�ׂ��Ɏ��Ȃ��邱�Ƃ͑��̐l�ɖ��f���Q���y�ڂ��s�ׂ��Ƃ͌����Ȃ��B�����āA�e�l�����Ȃ̏��L���i�ނ������͂��̐l�̂��̂��j���ǂ̂悤�ɏ������邩�͊e�l�̎��R�Ɉς˂���Ƃ������Ƃ͎��R��`�ɗ�����Љ�̈�ʓI�Ȍ����ł���A���҂��A���̐l�Ƃ�����ׂ��W�ɂ���ꍇ�ɂ́A�A�h�o�C�X������Ȃǂ̂��Ƃ͂��肦�Ă��A�Ԃ̑��l�����o�����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B�܂�A�ނ�������H�ׂ邩�H�ׂȂ����́A�e�l�ɂƂ��Ă̌����̖��ł���A���҂��֗^���ׂ����Ƃł͂Ȃ����A������������U�������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�u�H�ׂĂ�邱�Ƃ������ɂ��邱�Ƃ��v�Ȃǂƌ����l������B����͢���ʂɂ���̂͂悭�Ȃ���Ƃ������ƂƂ͏����Ⴄ�B���̎咣�ɂ͎��R�E�̐H���A���̎d�g�݂��n�߂Ƃ��鐶���Ԃ̑��݈ˑ��W�A���鐶���͑��̐����̖��ɗ����߂ɑ��݂��Ă���Ƃ����ϓ_���܂܂�Ă���B���R�̐ۗ��ɂ���āA���鐶���͑��̐����ɐH���邽�߂ɑ��݂��A�H����͓̂��R�ł���B�l�Ԃ�����⋍��H�����Ƃ́A�����̖{���̈Ӗ��A�����A�g�������������Ă�邱�ƁA�����d���A��ɂ��邱�Ƃł���A���R�@���Ɉӎ��I�ɏ]�����ƂƂ��āA���̍l���͐��F�����悤�Ɏv���邩������Ȃ��B

�����A����͐l�Ԃ������E�̒��_�ɗ����Ă��āA�H����S�z���Ȃ��ƍl���邱�Ƃ��痈��A�����������킹�邱�Ƃł͂Ȃ��̂��B�l�Ԃ������E�̒��_�Ɉʒu����Ƃ����̂͊��Ⴂ�ł���B�l�Ԃ̓m�~��V���~�ɐH����B���邢�͊���ۂ⃔�B���X�ɂ���Ċ����B�l�Ԃ��A���R�E�̐H���H����W�A���p�����p�����W�̒��ɂ���B���̂��Ƃ܂�����ŁA���̐l�́A����ł��A���̎��R�̖@���ɐi��ŏ]�����Ƃ͐��������Ƃ��ƍl���A�̓��Ɋ������邱�Ƃ��������Ă��������͈��܂��A�m�~��V���~���̂ɂ��Ă���Ɏ����Đ����������邾�낤���B

�H�ׂ邱�Ƃɂ�苛�̖���D���Ă����āA����͖����ɂ��Ă��邩�炾�Ǝ咣������A���邢�́A�Ђǂ��ꍇ�ɂ́A��������S�đ�ɐH�ׂĂ�邱�Ƃ�����{���Ɉ����邱�ƂȂ̂��A�Ƃ��������l������̂����A����ɏo�Ă���T�ⓚ�̂悤�Ȃ��̂ŁA�����A��A���A�������͂��炩�����Ƃ���Ӑ}�Ō�����̂łȂ��Ƃ���A�S���̓Ƃ�P����A��������Ȏv�����݂ł����Ȃ��B

�������ɂƂ��Ă͐����Ă��邱�Ƃ��P�ł���A���͐��̔ے�ł���B�����n�߂��爫�ł��葶�݂��ׂ����̂łȂ��Ɖ��肷��̂łȂ���A���ɂƂ��Ă��̔ے�ł��鎀�͈��ł���B�l�Ԃ͒N�ł������}���A���ł����̓����ł��A�͂܂��ĎE���ꂻ���ɂȂ�A�K���ɓ���悤�Ƃ���B���̒N�����m���Ă���P���Ȏ����𒊏ۓI�ɕ\���������̂�����͑P�Ŏ��͈��ł���B�����Ă�����̂��E�����Ƃ͈��ł��飂ł���B���̐����𗘗p���邱�ƁA�E�����Ƃ��A�l�ԂɂƂ��āA���Ȃ̐����ێ����A�܂��V�т��܂߂Ď��Ȃ̍K���傳���邱�ƂɂȂ�Ƃ������Ƃ������ł���ɂ���A���̂��Ƃ������ɂ��̗��p����E����鐶���̐����ɂ��邱�Ƃł�������A���̐����Ɉ���������Ƃł���ȂǂƂ������Ƃ́A�S�������Ȃ��B

��O�̓��{�ł͈�ʂɁA���邢�́A�s��サ�炭�̊ԎЉ�n�����������ɂ́A�ނ�͐����̈ꕔ�Ƃ��āA�����ɕK�v�ȍs�ׂƂ��čs�Ȃ��Ă������A���̂悤�Ȃ��̂��ƈ�ʂɍl�����Ă����B�����Đ��Ԃ̏펯�Ƃ��āA���͑�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƒN�����l���Ă����B���̂悤�ȏ������ł́A�ނ肪�A�����Ίy���݂̂��߂ɁA���̎d�������ڂ��čs�Ȃ��邱�Ƃ��������ɂ��Ă��A��͂��ʘ_�Ƃ��Ģ�ނ�͐H�ׂ邽�߂ɍs�Ȃ���������Ƃ݂Ȃ���Ă����B�����āA���R�A�ނ������́A�ǂ�ȎG���ł��A��Ɏ����A���ĐH�ׂ����A�H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ������B

�ނ�͊y�����B�������ނ�̖ړI�͊y���ނ��ƁA�V�Ԃ��Ƃɂ���̂ł͂Ȃ��Ƃ����l�����͂��̂悤�ȎЉ�ň�����l�X�������Ă���n�r�g�D�X�A�K���̒��Ŋl�����ꂽ���̂̌����A���l��ł���s�����K�肷�錴���A�����̈ꕔ�ł���B���̂悤�ȍl�����ɗ��l�X���炷��A�ނ�������H�ׂ��ɕ�������ނ�A�H�ׂ邱�Ƃ�ړI�Ƃ����A�����ނ邱�Ƃ�����ړI�Ƃ���ނ�͢�ד��ł��飁A�l�̓��ɔ�����s�ׂł�������悤�Ɍ�����B�������A����́A���Ă̎Љ�ň�����l�����̍l���ł����Ȃ��B

�L�ȎЉ�Ɉ炿�A�܂��A�������E�ƘJ���ɍS�����ꂽ�s���R�Ȏ��ԂƂ���ȊO�̎��R���ԁi�e���̍ٗʂɂ��������Ďg�����Ƃ̂ł��鎞�ԁj�ɋ�ʂ��ꂽ�����`�Ԃ���ʓI�ł���悤�ȎЉ�Ɉ�����l�́A�ʂȍl���������Ă���B�ނ�́A��������A���Ȃ��[�H�̂������̑����ɂ���K�v����s�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�K�v����s�Ȃ����Ԃ̂��邢�͏T���̎d�����������ꂽ��ŁA�V�тōs�Ȃ����̂��ƍl���Ă���B�V�тɂ́A����ނ�A�ނ�������H�ׂ�V�тƁA�H�ׂ��ɒނ邱�Ƃ������y���ޗV�т�����ƍl���Ă���B���݂̎Љ�ɂ����ẮA�ނ�͐����̕K�v����s�Ȃ��s�ׂł͂Ȃ��B�ނ�͗V�тł���B�ǂ̂悤�ȗV�ѕ������悤�ƁA�l�ɖ��f���|�������Q���y�ڂ����Ƃ��Ȃ������莩�R�ɍs�Ȃ��č\��Ȃ��̂��B

����ł́A���̂悤�Ȏ咣�͉\���낤���B�L���b�`��A���h������[�X�́A�����͂��Ă��E���Ȃ��Ƃ����_�ŁA���̐������ɂ��邱�Ƃł���B������A�ނ���A�H�ׂ邽�߂ɍs�Ȃ��ނ�A�E���ނ�͂�߂�ׂ��ŁA�ނ������͂��ׂĕ������ׂ����B���̂悤�Ȏ咣�͐������ƌ����邾�낤������͌����Ȃ��Ǝv���B

���̂悤�Ȏ咣�́A���������邱�Ƃ͍\��Ȃ��A�������Ƃł͂Ȃ����A�E�����Ƃ͈������Ƃ��ƌ������ƂƓ����ł���B�������A���̂悤�ȋ�ʂ͂ł��Ȃ��B�����A�Q���邱�Ƃ̍ő�̍s�ׂ��E�����Ƃł���A���������邱�Ƃ̋Ɍ����E�����Ƃł���B�����Đ����������A�Q���邱�Ƃ����ł��邩��A���̋Ɍ��ł���E�Q�͈��Ȃ̂ł���A�E�Q���������ł���A�E�Q�Ɏ���Ȃ����Q�͈��ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B

���݂̓��{�̏펯�ł́A���͐H�ׂĂ悢���A���������ĎE���Ă��\��Ȃ������ł���B�܂��A�V�т̒ނ���L���F�߂��Ă���B���݂̓��{�̏펯�ł́A�ނ��āi�E���āj�����ŐH�ׂ�A���邢�͐l�ɂ����邱�Ƃ��������Ƃł͂Ȃ��A�܂��Q�[���E�t�B�b�V���O�ŏ����i�ĕ������j��̂��������Ƃł͂Ȃ��ƍl�����Ă���B�i���̏펯���������\�����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A�����͂Ȃ����낤�B�j

�����A�����A�����E�����邱�Ƃ��A�l�Ԃ��E�����邱�Ƃ��邢�͐l�Ԃ̒��ԥ�F�B�ƍl�����Ă���y�b�g�������E�����邱�ƂƓ��l�ɁA�����ƍl�����Ă���Ƃ���A�Q�[���E�t�B�b�V���O���A����ȊO�̒ނ�������悤�Ɉ��ł���B

�Y�@�ɂ����Ă͏��Q�߂͎E�l�߂����Y�͌y���B�������A���̂��ƂƋ��̎E����ޔ�I�ɍl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ͎E�����Ƃ������邱�Ƃ��Ƃ��Ɉ��ł���A�ւ����Ă���̂ł���B���̏�ŌY�̌y�d������B�������A���̏ꍇ�ɂ́A���������E���͋ւ����Ă��Ȃ��B�ւ����Ă��Ȃ��A�܂舫�łȂ����ނ̍s�ׁA�����E�����ƂƏ����邱�Ƃ̈��̓x��������邱�Ƃ��A�ǂ��炪��舫�������������Ƃ��ł��Ȃ��B����̒ނ�͑����̒ނ�����A��舫�����Ȃ����A���悭���Ȃ��B���������Ēނ�������H�ׂ�ނ�����L���b�`�E�A���h�E�����[�X���s���Q�[���t�B�b�V���O�̕����u���ǂ��v�ނ�ł���A���߂���ׂ����A�Ƃ����咣�͊Ԉ���Ă���B

�����ϗ��Ƃ����w�╪�삪����B���̒��ŕ��q�̒{���͎E���āi�H�ׂāj�悢���A�N�W���͎E���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ�������������A�����Ȃ鐶���ɢ���������F�߂�ׂ����Ƃ����A�ꌩ�̒ʂ����A�������������Ƃ͎��͎v��Ȃ��A�������̐������Ă̓N�w�҂ɂ���Ē�o����Ă���B���������ҐV�Łw���Ɨϗ��x�i�L��t�A�Q�O�O�T�N�j�A��U�́A�ɐ��c�N�����������_��ł����̐��̏Љ�Ȃ���Ă���B��W�͢���R�ی�\�ǂ�Ȏ��R�Ƃǂ�ȎЉ�����Ƃ߂�̂���ł͎��������������ւ̔��_���s���Ă���B�܂������ҁw�ϗ��͂�b����x�i���w�فA�Q�O�O�R�N�jPART2�Ŏ����S����������ƕߌ~�֎~�͐�������A���łɕm���鐶�������g���l�Ԃ����i�ł��邩��ւ̓����A����ɐٍe�u���R�ی�E�G�R�t�@�V�Y���E�Љ�i���_�\�L�����R�b�g�̊��ϗ��v�z�̌����v�A��{���j�A�����v��Y�ҁw���p�ϗ��w�̓]���x�i�i�J�j�V���o�ŁA�Q�O�O�O�N�j���Q�Ƃ��Ă������������B

���āA�ނ�́A���R�̒��Ŋl���邱�Ƃ��y�����Ɗ�����l�ɂ���čD�܂�邾�낤�B�ނ������͖̂���������A�ʔ������炾�Ƃ������Ƃ͊m���ł���A���̖ʔ����A���͂͂��Ă݂����B�����A�Ȃ��A�ނ������̂��Ɩ��ꂽ�Ƃ��ɁA�������̐��������邪�A�����ɂȂ�Ȃ����̂�����B�������܂��ނ��Ă��������B

��ł́A���푽�l�Ȓނ肪���邱�ƁA���邢�́A���푽�l�ȖړI�Œނ肪�s���Ă��邱�Ƃ������B�u�ǂ����Ēނ������̂��v�Ƃ����₢�ɑ��Ă͑��푽�l�ȓ������\���Ƃ������Ƃ��ł���B���́A�ɂ�������炸�A�ނ�ɋ��ʂ���ʔ�����������悤�Ƃ��Ă���B

�����A�ނ�͐������������ߎE�Q����s�ׂł���ƍl����l�́i���Ă��������Ȃ��Ǝ��͐M���邪�j�Ȃ�����Ȗ�ȍs�ׂ��s���̂��Ɩ₤���낤�B�₢�̎�|�͈قȂ邪�A���̏ꍇ�ɂ��u�ǂ����Ēނ������̂��v�̐��������߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�ȉ��ł́A�ѓc�̒����̒��ŁA�Љ��A���p����Ă���A�C�M���X�l�������s�Ȃ����c�_���ޗ��ɂ��āA�u�ނ�����闝�R�v�ɂ��Č������Ă݂�B

�P�W�S�O�N���ł́w�T�P�ƃ}�X�̐�ނ�x�̒��҂̃����K�[�́u���N�ɂ悢�Ƃ��A�����I���ґz�̎�i�ł���Ƃ��A�������c���ɏo����߂ł���Ƃ��A���I��������N���邽�߂ł���Ƃ��Ƃ������R�t���Ƃ���ɑ��邳�܂��܂Ȕ��_���Љ�v���邱�ƁA�ނ�ɂ��Ă��̂悤�ȁu�u�߂����邱�Ƃ����n���炵���̂ł���A�����̒��Ɏc�����ŗǂ̕����A���Ȃ킿�q�ǂ��̕������̂̂܂܂ɂ���������̂��ނ�ł���Əq�ׁv�Ă���B