関連サイト:会津戦争 母成峠の戦い

関連サイト:ウィリス医師の東北戦争従軍記録

関連サイト:Dr Willis in North East Japan,1868

Ⅰ.パークス英国公使の英国外務大臣宛報告書

-発信文第17号1869年1月26日:同封・ウィリス医師報告書

医師ウィリスの新潟及び会津若松における負傷者治療についての報告書

今月1日付の江戸開市をご報告申しあげた発信文によって、ウィリス医師が、

昨年度の発信文第240号、ならびに301号でご連絡いたしました通り、

彼が自発的に従事した人道的な任務から、江戸駐在副領事としての任務に着くのに

間に合うように、当日帰着したことをご了解下さったことと存じます。

ウィリス医師が帰任以来執筆しました危険な旅行の報告書を、外務大臣閣下に

提出申しあげます。ウィリス医師は、報告書では1,600名の負傷者の治療に

貢献したと、2~3行の短い文章で自分の苦労を述べております。

しかし、ウィリス医師の治療行動は、戦争手段や捕虜の処置方法に関する

日本人の常習的行為を教化するために、機会ある毎に、労を惜しまなかった

ことを示しています。ウィリス医師の誠実な治療行為・言動が、日本人に

大きな影響を及ぼしたことは、ミカド(天皇)の軍隊の司令長官である

仁和寺親王が、直接、ウィリス医師に会津若松に行くことを依頼した事実に

よっても明らかであります。

ウィリス医師は自ら約600名の負傷者の治療をしました。

ウィリス医師が詳細に報告しているように、会津藩の前藩主の圧制的な政治と、

会津若松城の落城に際して、領民がなんら同情を示さなかったという状況は、

まことに興味深いものがあります。

また、ウィリス医師は日本国における内政についての価値ある洞察の結果を

報告しています。

もし、この事実が知れわたったならば、多分、会津藩の前藩主が行使したような

絶対的権力を持つような大名は、他には、ほとんどいなかったことがわかるでしょう。

最近の革命を遂行するにあたって、概括的な中央権力によって規定される課税は、

これまで統治されてきた時代に比べれば、無数の小藩における、たえず変動する

強制徴税よりも、はるかに軽減され、かつ一定したものであるという期待感を

農民階級に抱かせることになります。ミカドの新政府が、少なからざる支持を得ている

ことは疑いありません。

ウィリス医師の観察によれば、彼が調査したこの国の人口は、生活手段と

釣り合っているようであります。この国が、絹の生産という一番価値のある産業の

能力があることを知ったこと、また、外国貿易の影響が及んでいる地方では、

この主要産物の生産にいちじるしい刺戟が加えられ、生産手段が増大したため、

民衆の生活が向上したことが、民衆の生活状態のなかにはっきりと認められるのに

気づいたことは、まったく思い通りのことであります。

ミカドが外務大臣に命じて、同封の記録にありますウィリス医師の治療奉仕行為に

対して、署名入りの絹の贈物を添えて、私に感謝の意を表されましたことを申し

添えます。

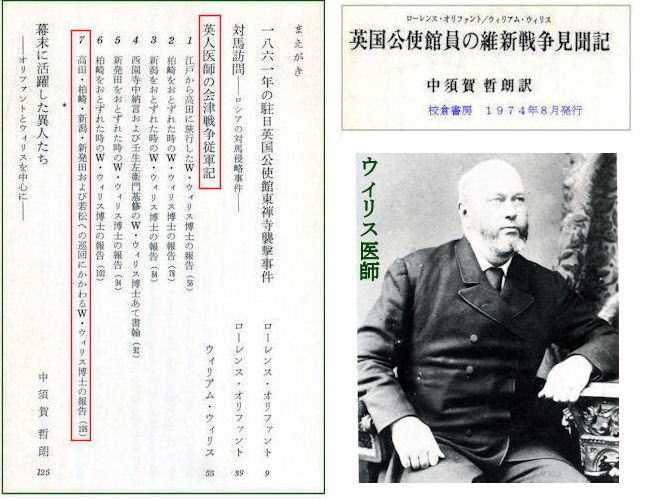

Ⅱ.ウィリス医師の報告書 1869年1月23日

私は自ら600人の負傷者の治療にあたり、また約1,000人の他の

負傷者の手当について日本人医師に治療方法を指示した。

これらの負傷者の内訳は、ミカドの軍隊の者が900人、会津藩兵が

700人であった。

小指の除去手術から大腿骨関節の切断手術まで、大小さまざまの手術を38回

行なった。この手術した負傷者のうち、ほぼ半数が回復した。

また私は、23個の銃弾を負傷者の体内から摘出し、200人の患者から

打ち砕かれた骨を除去した。負傷は、大体、弾丸を受けたものであった。

槍で突かれたり、刀で斬られたりした創傷も、二、三あったが、銃剣による

負傷の事例は一つもなかった。

時間や、その他の事情が許すかぎり、私は日本人の医師たちに、

負傷者の治療方法を教えてきた。

ミカドの軍隊の負傷者は、私が訪れた各地の駐屯地の寺院に収容されていた。

日本人の日常の必需品はみな支給されていた。現地の医師や看護人の不完全な

医学的訓練や知識不足にもかかわらず、負傷者たちは、期待されうるかぎりの

世話を受けているようにみえた。

会津藩の負傷者は、会津若松城周辺の七つの村に収容されていた。

私が初めて訪れた時の彼らの状態は、この上もなく悲惨なものであった。

米の配給以外は、他になにも与えられていなかった。薬も着物もまったく

なかったのである。

私は会津若松の当局者に、この状態を説明して、必要な糧食を確保することが

できた。同時に、負傷者の必需品が、将来にわたって規則正しく支給されるとの

保証を得た。

会津藩の負傷者は、性別や年齢の長幼を問わず、さまざまな階級の人たちで

あった。雪が深く積もっているというのに、彼らは、ボロをまとい、火の気のない

あばらやに、詰め込まれていた。あまりにも惨めな状態を少しでも改善してほしいと

私は所持金の全部140ドルを義援金として寄付した。これ以上、援助できる

オカネがなかったことは、残念でならなかった。

私はきびしい冬の寒気が定着する前に帰国させるため、ミカド軍の負傷者

一覧表を作成した。来年の春中には、すべての負傷者は、それぞれの国に

帰ることになろう。彼らは冬を越すために、各駐屯地から柏崎に集められる

予定である。

現地の医師たちが持っている医学知識に関しては、昨年のはじめに、薩摩藩の

負傷者を往診して京都から帰着後、私の提出した報告書につけ加える以上のものは

なにもない。

江戸から高田に旅行の途中、日本政府の要請によって通行している時でさえも、

外国人の日本旅行に伴う困難を証明するような事件が起きた。

高田から約20マイル(32キロメートル)のところの山道に、その地方の

大名管理下の警備所がある。すでに他の関所を通ってきたと同じように、

この関所を通過しようとすると、数名の見張番が飛んできて、大声をはりあげて

威嚇的な調子で私に帽子をとるように命じ、さらに私の肩に手をやりながら、

無理やりにお辞儀させようとした。私は見張番らの手を振りほどいて、

強制されたお辞儀もせずに歩いて行った。守備隊長に、部下の行為に対する

謝罪と、わずらわされることなく関所を通行する承認とを要求した。

しかし、私はなんら保証を得ることができなかった。守備隊長が彼の部下の行為を

正当化するので、私は要求がみたされぬかぎりこれ以上先に進むことを拒否した。

その趣旨の手紙を高田に向けて送った。翌日の夜、高田から二人の役人が到着し、

私が受けた処遇について、彼らの主君である大名の遺憾の意を伝えた。

守備隊長も呼び出されて、私にたいし格式ばった陳謝をした。

翌朝、関所通行の権利を確立して、私は改めて関所を通りぬけたのだが、

その時、関所の正面で守備隊長の2度目の謝罪がなされた。そこで私は満足の意を

表明し、この粗暴な行為は、大部分なにも知らぬために行なわれたものであるから、

この問題に関してこれ以上の処置を講じないようにと言っておいた。

私が彼の過失をとりなしてやったことに対して、守衛隊長が私に感謝している

ことが耳に入ってもよさそうなものであるのだが。私がそうしなかったならば、

彼はその時の粗暴な行為のために、地位を剥奪されていただろう。

彼は、豪傑風の口調で、今後、職務を熱心に履行するあまり、礼儀の限界を

踏み外すことがあれば、即座に、切腹によって謝罪する覚悟であると言った。

新発田で私は家老の訪問を受けた。家老は、大名に代わって、家来の治療に

対する感謝の言葉を述べた。新潟では、当地の行政を司る長官の一人から、

敬意を表わすための訪問を受けた。また新発田では、当地の大名の家老、

ならびにミカドの軍隊の総督・仁和寺親王の家臣が私を訪れ、それぞれ、

主君の名代として、私が行なってきた治療奉仕に対して深く感謝の意を表わした。

私は、負傷した捕虜がまったく見あたらないことに重大な意味を感じていたので

機会がある度に、理由もなく人命を犠牲にすることの非人道性を指摘した。

(注:捕虜は皆殺しにしていたということ。)

この戦争中、日本政府が、敵の捕虜に対して憐欄の情があることを立証しえない

失望感を表明してきた。

私の失望感に対する弁解は、会津藩兵の捕虜は、ミカドの威光をきわめて

悪しざまに侮辱するので、負傷者といえども、その生命を許しておくわけにいかない、

ということであった。

総督・仁和寺親王の家臣は、戦争における人道主義と、他の国々で行なわれている

負傷した敵兵に対する情深い行為(注:人道的行為)に関して、私が家臣に話したことを、

皆、十分に総督・仁和寺親王に伝えようと約束してくれた。

翌日、総督・仁和寺親王は、私に使者を送られ、私が負傷者にたいする仕事を

終え次第、会見したいと述べられた。

私は親王を訪問するに当たって、ヨーロッパ各国と同様に、高貴な方の面前で

払われるのと同じ礼儀を守りたい、とお願いした。

会見の日、親王の侍医と護衛隊が派遣されてきた。彼らは、新発田の大名の城内に

ある住居まで私に随行した。親王は、私が非常に長い旅をしているので、

疲れたのではないかと心配され、私になにか伝えたいことがないかとお尋ねになった。

私は、一番申しあげたいことはすでに家臣の方に十分説明しておきました、

と答えると、われわれはその件はよく承知している、と親王は言われた。

負傷者についていろいろご質問になったり、おほめの言葉や雑談があったりしたのち、

私は辞去した。親王は24歳になられるが、快い表情に富んだ顔で、もっと年を

とっているようにみえた。親王の他にはミカドの宮廷の2人の貴族(西園寺公望・

壬生基修)と、さきに述べた親王の家臣と、侍医(山科元典)および薩摩の将軍

(吉井幸輔・中根善次朗)とが同席した。

宿に帰るとまもなく、私は、総督・仁和寺親王の命令によって書かれ、会見の席に

いた二人の貴族(西園寺公望・壬生基修)の署名のある手紙を受けとった。

それには、私の任務をさらに一か月延長し、再度、柏崎に行って、ミカドの

軍隊の負傷兵のみならず、敵軍の負傷兵にも治療を施してもらいたい、

と書いてあった。

その総督・仁和寺親王の要請について、私は、絶対服従しなければならぬ

我が英国公使に手紙を送って問い合わせる以外になにもできない、と説明した。

そして、英国公使からの返事が着くまでの間、総督・仁和寺親王の書面に

要請されている負傷兵治療に最善の努力を尽くすため、引き続き、

明日、会津若松に向かって出発しましょう、と答えた。

私には、新発田藩の34名の護衛隊が随行した。会津若松に着いてみると、

町の五分の四が、ミカドの軍隊が占領する時に焼失していた。会津若松の

城下町で残っているのは一番中央の建物だけだった。外堀の内側に立っていた

武家屋敷もみな焼け落ちて、残っているのは柱と壁の残骸ばかりであった。

立っている建物も、大砲や鉄砲の弾痕で穴だらけである。

ミカドの軍勢が砲兵陣地を構築した丘の上から半マイル(800メートル)の

ところに会津若松城が見えた。

城の一番中央の建物のなかには、無数の鎧・火縄銃・槍・弓矢などが集められて

いた。これらの収蔵品のうちから、ミカドの軍隊の兵士らは、自分の好きなものを

選んで持っていったらしい。

いくつかの鎧兜は、300年以上も昔のものであると聞かされた。

もっとも、丈夫な兜でも、ピストルの弾には耐えられるが、ライフルなら

貫通することが、実際にやってみてわかった。一番古い鎧から判断すれば、

日本では、過去300年の間、武士階級の身体の退化現象はみられない。

会津若松の占領は住民たちを驚愕させたらしい。4,000人におよぶ

ミカドの軍隊の一翼は、かなりの期間にわたって構築されてきた難攻不落の

防塁を攻略して迅速に有利な地歩を確保した。

ミカドの軍隊は、夜のうちに、23マイル(37キロメートル)の強行軍をした後、

夜明けに会津若松に到着した。ミカドの軍勢が突入してくるのを見て、

会津若松の市中に恐ろしい大混乱がまき起こった。

多数の市民が、逃げまどう最中に、街頭で銃弾に当たって倒れた。

町のさまざまな方角から火の手があがった。

会津藩軍とミカド軍の戦闘が、一日中、街路でくりひろげられた。

夜になって、会津藩軍は城のなかに退却した。

会津藩の家老のうち、最初から和睦を唱えていたため

臆病者扱いされた者(西郷頼母)がいた。

彼はミカドの軍隊が突入してきた時、城中に退くことを拒んだ。

彼は、自分の妻と5人の子供を自らの手で殺した後、

街頭で死物狂いに闘って倒れた。

一か月にわたる包囲攻撃は、会津藩軍を窮地に追いやったにちがいない。

城には防弾設備のある建物はなかった。防御となるものを求めて城に逃げ込み、

砲撃を受けて負傷した老人や婦女子を、私は、実際に見た。その包囲攻撃を

受けた者のなかの日本婦人の勇敢な精力的な働きについては、数々の物語が

伝えられている。彼女たちは黒髪を切り落とし、食事の炊き出しや、負傷者の

看護に忙しく立ち働き、幾夜となく鉄砲を肩にして歩哨の苦労を分担した。

両軍の戦闘が熾烈を極めたにもかかわらず、ミカドの軍隊は、捕虜をかなり

寛大に取扱ったようだ。

これに対して、会津藩の軍隊は、ミカドの軍隊の兵士たちばかりか、

捕えた人夫たちまでも殺したといわれる。この話の確証として、4日間も

雪の中に倒れていて、両足の機能を失った一人の人夫に会ったことを

私はここに記しておきたい。

その人夫は、もし会津藩の兵士に捕まっていたならば、酷い死に目に

遭わされていただろう、と私に語った。

そのほか、私は、会津若松で、世にも悲惨な光景を見た。

たくさんの死体が堀から引き上げられた。

彼らは、両手を背中にうしろ手に縛られ、腹を深く切り裂かれていた。

私は会津藩の軍隊の兵士たちの、残酷行為の物語をいろいろと耳にした。

長岡では、彼らは、ミカドの軍隊の病院にいる負傷者や医師たちを皆殺しにした、

と聞いた。

会津藩の軍隊の兵士たちは、退却して行く途中で女たちを強姦した。

家々に盗みに入り、反抗する者は、みな、殺害した。

-----------------------------

会津藩の越後出兵と蛮行・残虐行為

1868年(慶応4年)1月29日、旧幕府は、越後の旧幕府領30万石を、

ことごとく、会津藩、桑名藩、高田藩、米沢藩の4藩に引き渡した。

鳥羽伏見の敗戦によって、旧幕府が、越後の幕府領の統治力を失ったことと、

譜代大名に旧幕府領を引き渡すことによって、越後での旧幕府権力の維持を

狙ったものといわれている。(十日町市史通史編3)。

水原6万7,000石、出雲崎2万8,000石、脇野町1万8,000石が

会津藩に引き渡された。

それ以前から、会津藩は蒲原郡酒屋陣屋と魚沼郡小千谷陣屋を領有していた。

この引き渡しにより、越後での会津藩領は、実に20万石近くになり、越後で

最大の領地を統治することになった。

この旧幕府領の引き渡しは、旧幕府領の領民達にとっては、正に青天の霹靂

だった。小千谷陣屋では、年貢の前払いをさせられたり、石高に応じた御用金を

負担させられたり、また新税(織着用税・脇差税など)が課税されたりしていた。

(小千谷市史下・越後歴史考)。

会津藩の冷酷な領民搾取を聞いていた旧幕府領の村々の庄屋達は一致して、

それぞれの村々の旧幕府代官達に、これまで通りの旧幕府代官所による統治を

要望した。旧幕府代官達に、会津藩統治に断固反対の建白書を出した。

「会津若松の会津藩が、遠く80里も離れた越後の村々を守ってくれるとは、

到底、思えない。越後地方で戦闘が起こったならば、会津藩は、越後地方の

小千谷、小出島、蒲原郡酒屋などの陣屋を焼き払って撤兵する。しかし、一旦、

会津領になれば、調達金や夫役を課せられる。村々は立ち行かなくなる」

(十日町市史通史編3)が建白の内容であった。

明治新政府軍が侵攻して北越戦争が始まると、越後の旧幕府領の領民が

危惧した通り、越後の領民は会津藩軍兵士の蛮行に苦しめられた。

会津藩は、1868年(慶応4年)3月上旬から越後への出兵を開始した。

会津藩軍は家老・一瀬要人を司令官として、1,000名を超える軍勢であつた。

一方、明治新政府軍の北陸道総督府も、同じ3月上旬に越後に侵攻した。

北陸道総督府は、越後諸藩に、明治新政府への恭順を求めた。

長岡藩を除く10藩が恭順を表明した。10藩の代表者達が、高田の

北陸道総督府に参集する事になった。会津藩軍が越後地方に侵攻して来たのは、

正に、この時であつた。

越後に侵攻した会津藩軍の目的は、引き渡された旧幕府領の接収と、そして

やがて訪れる明治新政府軍との戦闘に備える事であった。

その為には、越後の領民の支持を得るのが不可欠だった筈である。しかし、

長年の京都守護職と鳥羽伏見の敗戦による多大な出費で、財政破綻していた

会津藩は慢性的な戦費不足から、侵攻した越後各地で、領民から搾取・略奪を

始めた。

会津藩軍がまず行ったのは、戦費調達のために、各村々での、御用金の名での

搾取だった。この会津藩軍の御用金搾取は、水原で1218両、浮村で157両、

野田新田で18両を始め、枚挙にいとまがない。

またこのような会津藩軍による組織的搾取だけではなく、兵士個人による略奪も

多発した。武器で脅して領民から略奪する会津藩軍兵士達に、領民は手も足も

出せなかった。

「会津勢、妙法寺山中に篭もり居り、度々、村里へ出、百姓共へ無心申し掛け、

或いは乱暴等いたし候。」(新潟県の百年と民衆 戊辰戦争と民衆 溝口敏麿)

金銭や食糧の搾取以外に、小千谷等の戦場が近い村々では、領民の徴集が

行われた。会津藩軍に徴集された領民は、【先端に鉄の分銅が付いた鉄棒】」や

【竹槍】で、戦闘を強制された。極めて当然のことながら、「戦闘開始と共に徴集

された農民達は、皆、一目散に逃げた。」(小千谷市史下巻)。

越後の領民に対する蛮行は、会津藩軍だけでなく、会津藩軍指揮下の、

旧幕府衝鋒隊や、水戸藩脱走軍によっても行われた。

「衝鋒隊700名や水戸藩の脱走兵570人余りが、相次いで新潟に入り込み、

会津兵と一緒になって、各地で、金品強奪、暴行を繰り広げた。

旧幕府の倒壊によって、統治機能停止の状態に陥った新潟奉行所は、こうした

蛮行を停止出来なかった。領民の恐怖と憎悪は高まった。」(新潟市史通史編3)」

この衝鋒隊や水戸脱走軍の蛮行について、「越後での略奪は会津藩士ではなく、

衝鋒隊が行った」との主張もあるが、衝鋒隊にしろ、水戸脱走軍にしろ、いずれも、

会津藩軍の指揮と補給を受けており、会津藩士によって書かれた「会津戊辰戦史」にも、

衝鋒隊も水戸脱走軍も会津藩軍の一部と記述されている。

----------------------------------

ミカドの軍隊も、会津藩の軍隊に負けず劣らず、残酷・残虐であった。

会津の国で、ミカドの軍隊は、各地で略奪し、百姓の道具類までも盗んだという話を

聞いた。

これらの話は事実だろうか?

どちらにしても、両軍の戦闘が会津若松に近づくにつれて、残酷・残虐の度合いが

増していったことだけは疑いない事実である。

会津若松城の明け渡しの後、会津侯(松平容保)父子と家老たちが囚われの身

として暮らしていた妙国寺は、会津若松市街から少し離れた、住み心地の悪そうな、

小さなあばらやであった。たまたま、私がここを訪れた時、会津侯や、息子や、

家老たちが、約300名の備前藩士に守られて江戸へ護送されるところであった。

会津候と息子は駕籠に乗せられていた。しかし、一緒に行く家老や従者らは徒歩で、

帯刀を許されず、まる腰のままの、まったく、うらぶれて悄然たるありさまだった。

護送隊員を除けば、先の領主である会津侯の出発を見送りに集った者は十数名も

いなかった。

いたるところで、領民は冷淡な無関心さを装っていた。道のすぐそばの畠で働いて

いた農民たちでさえも、往年の誉れ高い会津侯(松平容保)が国を出て行くところを

振り返って見ようともしなかった。

領民の間には会津候や家老たちに対する憐欄の情を少しも見出すことができなかった。

一般的な世評としては、会津侯(松平容保)や家老たちは、起こさずもがなの

残忍な戦争を惹起した上、敗北の際に切腹もしなかったために、

尊敬を受けるべき資格はすべて喪失したということであった。

私は、大勢の負傷者が収容されている会津若松郊外のある村に宿舎を定めて、

悲しみに胸をふさがれたままの負傷者らの治療に没頭した。

村長の家の数室が私にあてがわれていた。そして、附近の村での治療を終えので、

もうすこし離れた村に宿舎を移そうかと考えた。ところが、私は、そうしない方が

よいと説得された。会津は落ち着きを取り戻しておらず、いつ危険に遭遇するか

もわからぬというのである。

その日遅く、農民たちが各地で暴動を起こしていると伝わってきた。夕方には、

あちらこちらから、大勢の暴徒の猛り立った叫喚が伝わってきた。さまざまな方角に

大きな火の手も見えた、夜の10時頃までに、暴徒らは私が泊っているところから

約半マイル(800メートル)の村に接近してきた。一軒の財産家の屋根に放火

しながら、たえず蛮声をはりあげ、非常な興奮状態におちいっているようすだった。

私は村の主席の役人を呼んで、一体騒動の原因はなんであるのかと聞いてみた。

彼は、詳しいことは全然わからないが、襲撃を受けた場合、彼自身や、

私の所持品を護ることができないと言った。

私は役人に対して、私は会津の人々を救助するため、できるだけのことをしようと

やってきたのであるから、暴徒との衝突は是非とも避けたい。

会津若松まで、われわれの荷物を運搬する手段を提供してもらえれば、

そちらに向かう、と言った。

しばらく待つうちに2頭の駄馬が調達された。、われわれは荷物を積んでそこを去った。

会津若松へ行く途中、暴動状況が察知できた。暴徒たちには、夜の暗闇と、

このまる一昼夜吹きすさんだ吹雪が好都合のようであった。

翌朝、私は、昨夜立ち退いた場所に行ってみた。私の宿舎は瓦礫の山となっていた。

われわれが出発して30分も経たぬうちに、鋸だの、手斧だの、刃物だのを持った

400~500人が家に襲いかかり、すぐさま、金目の物を袋に入れて運び出した。

暴徒たちは建物を壊した。暴徒たちは近所の商店にも乱入した。保管してあった

あらゆる証文を持ち出して、家のまえで山積みにして焼き捨ててしまった。

昨晩私が尋ねた時、詳しいことはなにもわからなかったあの役人も、今は

暴動の原因を十分に悟ったようである。

彼は昨夜のうちに私が避難したので、私のために心配しなくてすんだことを

感謝しながら、暴徒たちの暴動の原因として、焼き捨てられた証文・文書の

灰の山を指し示した。

焼き捨てられた問題の証文は、会津藩統治下の土地課税に関する文書であった。

彼らの主君が反逆を起こした結果、いまや、ミカドの領民となった農民らは、

彼らの土地について、新たなる正当な課税を要求し、引き続き、土地課税に

かかわるすべての文書を、あらゆる村から抹殺しようとしているとのことであった。

この動向は、会津の国の全域にわたって広まっている。会津若松からもっとも

遠隔の地方でも、農民が、真昼間に、蜂起して、村長(むらおさ)の家から

物を略奪した。いかなる場合でも土地の関する証文・文書をことごとく焼き捨てた。

農民らが、自ら設けた破壊や暴動の限界を踏み外した仲間の者を殺すという

一、二の例を除いて、私はこの暴動中に殺戮があったことを一度も聞かない。

私はまた、農民階級の他にも、どの程度、この暴動の傾向が広まっているか

注意深く調べてみた。

驚いたことには、一般的な感情として、農民にはそれなりに権利があり、そして

農民自身もこの権利を十分承知しているので、私が先に書いたように、

会津若松から離れた地方でも、真昼問から暴動が発生するのだ、とみなされて

いるのである。

残念ながら、

会津藩政の苛酷さとその腐敗ぶりはどこでも一様に聞かれた。

今後10年、20年に返済するという契約で、会津の藩当局が農民に強制した

借款についての話がたくさんあった。

会津の国の貧しさは極端なものである。

家並は、私が日本のどこで見たものよりもみすぼらしく、農民も身なりがわるく、

小柄で、虚弱な種族であった。

会津の地で生産される米は、みな年貢として取り上げられた。

戦争で破壊される前の、会津若松とその近郊には、約3万の戸数があった。

そのうち、約2万戸には武士が住んでいた。

あらゆるものが、この特権階級である武士の生活を維持するために充当された。

また、会津候が、過去6年間、ミカドの守護職として課せられた京都における

大軍の維持は、結局、人数の点でも、費用の点でも、会津候の力に

あまるものであった、と一般的には考えられている。

私が会津の国で見聞し、受けた印象では、会津藩の武士階級は、正当な禄扶持の

程度を逸脱し、権力をふりかざして、領民を抑えつける背徳的な振る舞いが

多かったようである。このことが暴動の遠因のように思われる。

武士階級はこのような領民隷属状態にあぐらをかいていた。会津藩の藩政は

冷酷な武士階級による過酷な搾取が行われた抑圧的政治であった。

長年にわたる過酷な搾取に対する鬱積した不満が、私が目撃したような農民の

暴動を引き起こしたといえよう。

----------------------------------

参考文献より引用

松平容保が京都守護職を拝命した当時、会津藩の年間総収入は

23万石、金額換算で、約22万両であったといわれる。

京都守護職就任に伴い加増され、表面的には領国の石高は

37万石となったが 加増された領国は痩せ地が多く、

実質的な収入は25万両以下であったと思われる。

幕府から貸付金・下賜金等の名目で補助金が10万両支給されたが、

京都守護職就任に伴う臨時支出は約22万両に達していた。

当時の会津藩の会津・江戸の年間経常支出は約12万両であったから、

この約22万両の臨時支出は、まさに、会津藩にとっては

亡国的支出であった。

さらに、京都における年間経常支出は約21万両であった。

幕府からの各種補助金を差し引いても約10万両の負担であつた。

家老・西郷頼母は、再三、「これでは会津藩は滅びる」と、

異例・異常な諫言で言葉を濁さずに松平容保に京都撤兵を訴えたが、

若かった松平容保はこの異例・異常な京都撤兵諫言を受け入れなかった。

家老・西郷頼母は蟄居させられ、藩政に関与出来なくなってしまった。

100年前から借金を積み重ねてきていた会津藩の、

この異常な巨額臨時支出は、会津藩に天文学的な借金を負わせた。

領民に対する過酷な徴税・苛斂誅求になった。

まさに、悲劇であった。

参考文献:幕末の会津藩の財政破綻

----------------------------------

私はこの国の医師たちから、会津侯(松平容保)が、数々の農民暴動の知らせを

耳にして、痛ましいほど悲しまれたと聞かされた。

会津藩の役人たちは、これらの農民暴動は、会津藩の支配体制への痛烈な非難と

受け止めているとも聞かされた。

私は、会津の国で、高地民族のたくましい体格をした農民に会えるものと思って

いたのだが、現地で実際に目にしたのは、領主・会津侯(松平容保)を、冷酷で、

搾取的な抑圧政治と同一視している、半ば飢餓状態の、ひ弱な農民ばかりであった。

会津の武士階級について考えてみても、彼らは、ほめられたものとはいえない。

彼らは、自分の国や土地をはなれた事柄にはまったく無関心であるようにみえた。

私が知りあった他の地方の同じ階級の人たちに比べて、偏狭な範囲でしか、

ものを言わなかった。

負傷者たちの多くも、絶対に欠くべからざる手術についてさえ、無知からくる

盲目的な嫌悪感を露骨に表した。

会津の国の医師、とりわけ、年輩の医師は、他で会った医師たちと異なって、

西洋の進んだ医学や治療に、知的な好奇心を示さなかった。

会津の軍隊は、ミカドの軍隊の進撃に対して、山地での徹底的な抗戦に出なかった

ようである。ミカドの軍隊は山岳地帯を進軍した。この進軍は、非常に難儀を

極めた作戦であった。もし、少数でも、進軍阻止の決意の固い会津兵がいたならば、

ミカドの軍隊は進軍を阻止されたと思われる。

会津の軍隊は、防御に自然の地の利を有効に活用しなかった。戦闘の大部分は、

山岳地帯ではなく、平地の村落で行なわれた。

多人数のミカドの軍隊は、あらゆる方面の主要道路から、会津の国に攻めてきた。

さらに、勇猛果敢な、いくつかの小部隊が、山地の細道を突進して行った。

会津の軍隊は、日ごとに戦力を消耗していった。一方、ミカドの軍隊は、

新たな援軍を受けて日ごとに増強されていった。

会津若松城の最後的な攻略は、白河方面から進撃してきたミカドの軍隊の、

極めて勇敢な活躍によって達成された。

ミカド軍による会津若松城攻略の際、もっとも強力な会津藩の軍隊、兵士たちは、

ミカド軍の各方面からの侵攻に備えて出払っていた。

そして、会津若松城の防備を固めるため、会津藩の軍隊が各方面から撤退したことは、

結果的に、ミカド軍の大部隊に進撃の道を開けてやることになった。

先述の通り、ミカドの軍隊は、会津若松城を見下ろす小高い山に、瞬く間に、

砲兵陣地を構築した。

会津侯や、防御のために城に入った兵士たちも、抗戦はあまり長続きせぬという

悲壮な覚悟を固めたにちがいない。しかし、会津藩は、敗戦の原因は、米沢藩の

共同戦線からの脱落であり、その結果、戦力の均衡が崩れて戦線を持ち堪えることが

できなくなったとみていた。

いずれにしても、ミカド軍は、会津若松城のの早期攻略のために、あらゆる努力を

払ってきた。きびしい冬が始まる前までに会津若松城は攻略されたであろう。

会津若松城攻略ために動員されたミカドの軍隊は3万人以上にも及んでいた。

ミカドの軍隊においては、薩摩藩と長州藩の兵士たちがもっとも優秀な戦力であった。

以上

出典:

関連サイト:

Dr Willis in North East Japan,1868

ウィリス医師の東北戦争従軍記録

Re:咸臨丸の冒険を成功させたブルック大尉

咸臨丸(かんりんまる)の冒険を成功させたのは米国人のブルック大尉であった。

往路、船長・勝海舟は、病気のため、船室に閉じこもりきりで、操艦指揮は

まったくできない状態だった。さらに、往路、日本人士官たち・日本人水夫たちは

ほぼ全滅状態で、ジョン万次郎と数人を除いて、船室で寝たきりであった。

ブルック大尉が、ジョン万次郎と米国人水夫10人を指揮して、冬の北太平洋横断

という大冒険を成功させたのである。

木村摂津守の従者として同乗した福沢諭吉は元気溌剌であった。帰国後、率直に、

この勝海舟の大失態を語っている。

しかし、勝海舟は、この大失態になんらめげることなく、その後、前進を続け、

日本の歴史に特記される数々の偉業を成し遂げた。