|

【伝蔵荘日誌】2022年2月4日: 文藝春秋と石原慎太郎 T.G.

久し振りに文藝春秋2月号を買った。文藝春秋は長らく購読していたが、安倍政権時代に朝日と野党の執拗な森友家計攻撃に悪乗りして、さんざん軽薄な安倍批判を繰り返していたので、嫌気がして購読をやめていた。それが何と2月号には「危機の指導者」という安倍ヨイショの独占インタビュー記事と「立憲民主がまるでダメな理由」という真反対の暴露記事を載せているではないか。実に節操のない雑誌である。 石原慎太郎が亡くなった。齢89歳、末期の膵臓癌だったという。石原慎太郎が「太陽の季節」で芥川賞を取って一躍有名になったのは昭和30年、まだ一橋大の学生の頃だった。文藝春秋は子供の頃から家にあったので、この作品は文藝春秋で読んだと記憶している。単行本を買って読んだ憶えはない。主人公が勃起したペニスで障子を破る描写は子供心にも驚いた。それ以外にこの作品に対する特段の印象は残っていない。一躍時の人となった慎太郎は、以来文藝春秋にたびたび登場するようになった。その後芥川賞の選考委員も務めている。文学以外のいろいろな分野で活躍し、都度話題を呼んだ石原は、毀誉褒貶は有りながら文藝春秋が生んだ希代の英雄と言って過言ではないだろう。慎太郎で大いに紙価を高めた文春は、来月号には急遽慎太郎特集でも組んで儲けるつもりだろうか。

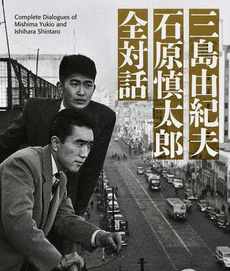

その文藝春秋で、石原慎太郎と三島由紀夫の対談記事を読んだ記憶がある。三島が割腹自決する少し前だったので、おそらく1969年頃だろう。当時三島はすでに大作家で、ノーベル文学賞の噂もある大文豪だった。思想的には皇国史観に貫かれたバリバリの右翼である。方や慎太郎は68年の参院選に打って出て、当選したばかりの小生意気な新米国会議員。鼻息荒く三島に青臭い政治論を吹っ掛けるが、相手にされない。ことごとく跳ね返される。まるで大人と子供の相撲で、たまりかねた慎太郎が「今の日本で守るべき最重要事項は何か」と三島に問うと、言下に「三種の神器だ」と返された。思いがけない返答に言われたことの寓意を理解出来ず、慎太郎がオロオロしていたのを憶えている。同じ右翼でも、人間の度量とスケールの大きさが違うのだろう。

三島の自決は会社のオフィスで聞いた。当時、官公庁へコンピュータを売り込む部門に在職していた。外出から戻った防衛庁担当の営業マンが駆け込んできて、今三島が市ヶ谷の陸上自衛隊駐屯地のバルコニーで何やら演説をしている言う。騒然となったが、しばらくして割腹自決したらしいと言う情報が飛び込んできて、さらに驚いた。彼の過激な思想信条はともかくとして、惜しい人を亡くしたものだと思った。それまで三島の作品をあれこれ読んでいたのでなおさらそう思った。当時の三島は芥川賞などとはまったくレベルが違う、文豪の域に達していた大作家である。このまま生き続けていたら、どんな素晴らしい作品を残していたのだろうか。死を覚悟して割腹自決する直前に書き上げた長編小説「豊饒の海」は、彼の遺作であり、代表作と言っていい。三島はニヒルな右翼の文豪らしからぬ、「潮騒」という甘くて清々しい恋愛小説も書いている。高校生の頃に読んで感銘を受けた。

文藝春秋は他の文芸誌と異なり、当時から時事問題や社会批評、政治批判などに紙面の多くを割いた。それが社会に大いに影響を与えていた。その最たるものが1974年の立花隆による「田中角栄研究」である。立花は小生と同年齢で、東大仏文を出たあと文藝春秋社に入社し、その後退社してフリー記者になったあとこの記事を書いた。当時絶頂期で、日本政治に君臨した田中角栄首相の金権政治の実態を、冷徹なデータ分析と切れ味の良い、胸のすくような文章で暴き立てた。その結果、帝王田中角栄は退陣に追い込まれ、その後ロッキード事件で有罪判決を受けている。政治や社会にこれほどの影響を与えた雑誌はほかにない。今の文藝春秋にその切れ味がいささかも残っていないのは残念至極ではあるのだが。知の巨人と言われた立花隆も晩年は筆が鈍り、大したレポートは残していない。昨年病気で死去している。 それに対して文芸誌としてのレベルはそれほど高いとは言えない。芥川賞は純文学の新人登竜門と言われているが、話題性が大きいだけで日本の純文学にそれほど寄与したとは思えない。初期には石川達三、尾崎一雄、井上靖、安部公房など、大物作家を輩出してそれなりの存在感はあったが、80年代以降は不作続きでこれはという作家を見いだせていない。特にこの10年はまるでまるで客寄せパンダ状態に成り下がり、文章も下手くそで読む気も起きない駄作ばかりである。純文学のレベルが下がったのだろうか。この日誌にもいろいろ作品の批評を書いたが、それらの受賞者はいまだほとんどが無名で、やがて消えてなくなるだろう。石原慎太郎は長らく選考委員を務めていたが、2012年に辞任している。賞のあまりのレベルの低さに辟易としたのだろう。 巻末の「社中日記」は大好きなコラムである。買うと真っ先に目を通す。わずか二段の狭いスペースに、その時々の文春社員の寸評を書いている。軽妙洒脱な文章で社員をからかい、いじり倒す。このスタイルは小生が記憶する70年前から変わっていない。特に毎年の新入社員紹介は秀逸である。学生時代にサークルで部誌を作ったとき、これの文体模写で新入部員紹介を書いた。4月号を買って社中日記を読んでみよう。 |