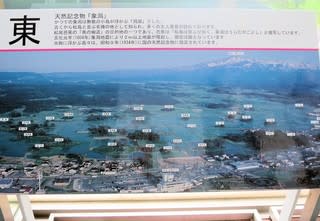

(写真は、象潟の田園風景の中に点在する、かつて湖の中の島

だった小山)

前回の「羽黒山」に続き、今回は「象潟(きさがた)」です。

我々の「奥の細道」バス旅行は、山形県の「羽黒山」を見学

したあと、酒田市内のホテルに1泊、翌朝、秋田県の象潟町に

到着しました。

JR象潟駅の駅前広場に、上の写真の「芭蕉文学碑」があり、

芭蕉が象潟を訪れた際の様子が記載されていました。

芭蕉と曾良は、「象潟(きさがた)」に到着すると、

旅籠「能登屋」を訪ね、ここに宿泊しようとしました。

しかし、翌日が、象潟の「熊野神社」の例祭だったため、

例祭見物の客で能登屋は満室でした。

そのため、近くの「向屋」(佐々木左衛門治郎邸)を

宿所としました。

上の写真が、芭蕉が宿泊した「向屋」跡です。

翌朝、芭蕉と曾良は、象潟の「 蚶満寺(かんまんじ)」

に参拝し、帰りに「熊野神社」の例祭を見学したのち、

前日満室で宿泊出来なかった「能登屋」に宿泊します。

上の写真は、2泊目の 「能登屋(佐々木孫左衛門邸)」跡

です。

写真は、芭蕉が例祭を見物したという、象潟町の外れに

ある「熊野神社」です。

上の写真は、芭蕉が、蚶満寺(かんまんじ)に参拝に

向った際に、熊野神社の前の欄干橋の脇から舟に乗った

ときの「船つなぎ石」です。

欄干橋の周辺は、江戸時代、象潟の九十九島を巡る舟が

発着していた場所でした。

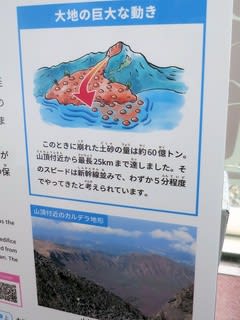

我々のバス旅行は、象潟の街中から、名勝「象潟

(きさがた)」の風景を一望できる下の写真の「道の駅・

ねむの丘」に向かいます。

道の駅の展望フロアの目の前には、日本海が広がり、

その反対側には、鳥海山の裾野が広がります。

展望フロアの足元が、国指定天然記念物の「象潟」です。

芭蕉が、象潟を訪れた当時は、未だ、ここが、現在の様な

陸地になる前でした。

当時は、潟湖の中に、九十九島と呼ばれる小島が点在し、

仙台の松島と並び称される景勝地でした。

しかし、1804年、「象潟地震」による隆起で、 しかし、1804年、「象潟地震」による隆起で、

ここ象潟は陸地となりました!

その後、かつて海だった部分は水田地帯となり、現在の様に、

田んぼの中に、かつての島々が、小山として点在している

風景になりました。

展望フロアのガラス越しですが、上から眺めると、田んぼの

中に、島が点在するのが良くわかります。

芭蕉が訪れた頃は、田んぼの部分がかつては海で、景勝地を

巡る舟が行き交っていたのでしょうね。

我々の「奥の細道」バス旅行は、「道の駅・ねむの丘」の

前の羽越線の踏切を越えて、「蚶満寺(かんまんじ)」の

参道を歩いて行きます。

参道の突き当たりに、 古色蒼然とした佇まいの蚶満寺の

山門がありました。

芭蕉は、舟に乗って象潟の島々を見物したあと、舟を下り、

舟着き場の前にあった「蚶満寺(かんまんじ)」を訪ねました。

853年創建の 蚶満寺は、芭蕉が訪れた当時は、象潟風景の

鑑賞の地でもありました。

参道の脇には、上の写真の芭蕉像と句碑と、下の写真の

真新しい「西施(せいし)の像」がありました。

”(象潟(きさがた)や 雨に西施(せいし)が ねぶの花”

(雨にけぶる象潟は、雨に濡れるねむの花のような沈んだ哀感があり、

ちょうど美女の西施が、憂いに眼を閉じているような風情だなあ。)

西施は、中国の春秋時代、越王の勾践(こうせん)が、呉王の夫差

(ふさ)に、復讐のための策謀として献上した美女で、胸を病み

苦しげに眉をひそめる姿の美しさで有名です。

「ねぶの花」は、ねむの葉が、夜や雨のときに閉じるところから、

「ねぶの花」に「ねぶる(眠る)」をかけています。

「奥の細道」では、「松島は笑ふが如く、象潟は憾(うら)むが如し」

(松島は、笑顔をたたえた様であるが、 象潟は、憂いに沈む美人の風情である。)

とあり、

雨中のねむの花に西施のイメージを重ね、それが更に、雨に煙る

象潟の全体風景になっています。

蚶満寺(かんまんじ)の左手には、一面の稲穂の中に象潟の

島々が見えます。

蚶満寺の鐘楼の手前に上の写真の芭蕉の木があります。

上の写真は、蚶満寺の七不思議の一つの「木のぼり地蔵」で、

地蔵を地上に降ろすと、翌朝にはまた木の上に登っている

そうです。

上の写真の本堂の脇を潜り抜けて裏庭に出ると、下の写真の

西行が詠んだ桜の木がありました。

芭蕉は、西行が詠んだ桜の老木を見て、蚶満寺(かんまんじ)の

方丈に座り、簾を上げて風景を眺めています。

”きさかたの 桜は波に うずもれて 花の上漕ぐ

海士(あま)のつり舟” (西行)

西行の歌碑の近くに、芭蕉が、蚶満寺に参拝のために

舟から下りた「舟つなぎ石」と「芭蕉句碑」が

ありました。

|

![]() |