|

付録:旧北野天神鐘楼・浄土宗大雲院 ★北野天神古絵図ならびに古記録

◆宝治元年(1247)大納言ニ品局被供養北野塔也・・(百練抄)

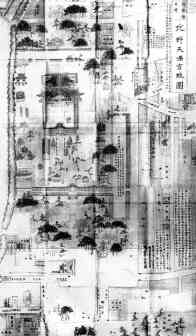

◆北野天神社頭古絵図など

|

|

北野曼荼羅図:

北野天満宮社頭古絵図:左図拡大図

室町末期、北野天神蔵、126.4×72.7cm、絹本着色

2010/10/11追加:「社寺参詣曼荼羅」(目録)大阪市立博物館、1987 より

北野参詣曼荼羅:上記の写本、北野天神蔵、紙本着色、

大正10年(1582)模写。127×73cm。

※この間、

文安6年・1449)北野天満宮社頭炎上・・・多宝塔朝日寺炎上了。・・・

慶長に再建せし。

2020/10/06追加:

○「特別展 聖域の美ー中世寺社境内の風景-」大和文華館、2019 より

北野曼荼羅トレース図:上掲「北野天満宮社頭古絵図」のトレース図

解説文は省略

|

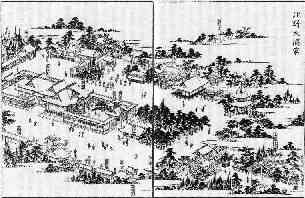

○2003/5/18追加:屏風絵

洛外洛中図・勝興寺本:推定慶長(1596-)末期の作品

洛中洛中図(紙本金地着色)無名:元和(1615-)初頭の景観

北野社頭図屏風絵:推定寛永(1624-)期

○2014/12/13追加:

2014/12/05:京都国立博物館報道発表

狩野山楽と狩野孝信の屏風絵を発見。

狩野孝信の屏風絵は「北野社頭遊楽図屏風」(六曲一隻、縦81cm、横271cm)で、京都府内の個人が所有していたという。

元亀2年(1571年) - 元和4年(1618)。狩野永徳の次男、兄は狩野光信。狩野探幽、狩野尚信、狩野安信は子息。

法名は円大院孝信日養。京都妙覚寺及び池上本門寺南之院及び京都妙覚寺に墓所がある。

北野社頭遊楽図屏風1 北野社頭遊楽図屏風2

:左上が北野天神社殿で多宝塔が描かれる。 2003/07/22追加:

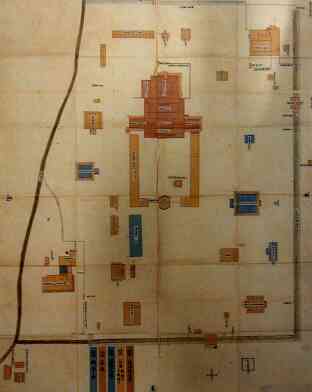

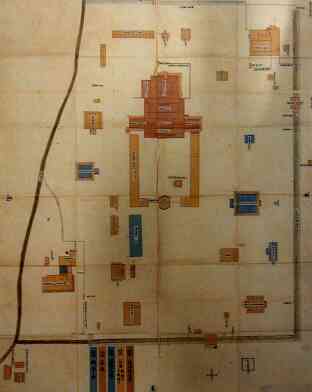

◆北野社堂舎絵図:元禄14年(1701)

|

|

□北野社堂舎絵図:左図拡大図

建物の色分は(下左の説明:右から)

屋根檜皮葺、屋根栩葺・木賊葺、屋根瓦葺、落縁、新造之願

で区分けされる。

社殿・堂塔の正確な配置図とされる。

○京洛細見図:寳永(1704-)版

北野天満宮(京洛細見図)

:(宝塔の位置はほぼ合致するが、

塔婆は三重塔として描かれる。絵としては少々雑であろう。)

|

◆都名所圖繪など絵図

◆大正5年「京都坊目誌」碓井小三郎編記事より(上京第五學區之部)本文より

中原康富記云。嘉吉4年(1444/文安6年・1449)4月13日・・・北野天満宮社頭炎上・・・

多宝塔朝日寺炎上了。・・・

多宝塔址:

今畔蔵のある所西面ありしと。文安焼失後慶長に再建せしか。明治維新の際破壊せり。

本尊大日如来脇士四天王の像を安置す。其後いかになりしを知らず。

→本尊は付近の浄土宗親縁寺に遷座し現存する。(下に掲載)

2003/07/22

★北野社建築図(江戸期)

○いずれも「なにが分かるか、社寺境内図」国立歴史民俗博物館編、2001.10 より転載

1.多宝塔

|

|

○北野社多宝塔建築図(右拡大)

○北野社多宝塔木割

檜作り、丹塗、下中之間6尺7寸計、繁垂木、中ノ間14枝、脇ノ間12枝、柱太さ中間1寸8分計、丸柱。頭貫8分計、下は4分計、大輪太さ頭貫と同じ、長押6分計、半長押3分計、接物2手先集輪在、大斗太さ柱と同じ、桁の下は大斗5分計タテ2分増す、縁ノ間木負の外の面を受けて高欄ノ間に定、エンイタ厚さ垂木下はホト縁鎌手○とも7分計、階は柱8分計、亀腹高さ柱を1本半土台より出端、柱2本土台土台タテ・・・

|

2.鐘楼

○北野社鐘楼建築図 ○北野社鐘楼木割

※鐘楼は明治の神仏分離で四条寺町貞安大雲院に移建され、さらに祇園に移転にし、現存する。(後述)

3.輪蔵

○北野社輪蔵建築図

★北野天神多宝塔遺物・遺構

◆北野天満宮多宝塔安置仏・須弥檀・華鬘 : 浄土宗寿盛院竜公山親縁寺蔵

|

北野天満宮多宝塔安置大日如来像

親縁寺蔵(非公開)

|

|

北野多宝塔安置金剛界大日如来は親縁寺に遷座し現存する。

移転の経緯(親縁寺様談):

当時親縁寺檀家総代が天満宮の社僧もしくは社家と関係があり、神仏分離の際、譲り受けて親縁寺に安置したという。

近年、親縁寺は本堂を新築し、本堂二階に客仏として安置される。

なお本堂新築に合せ、当像の修理を実施したと云う。

北野多宝塔大日如来1

北野多宝塔大日如来2

北野多宝塔大日如来3(左の拡大画像)

親縁寺本堂:1階の用途は不明であるが、

2階が本堂の形式をとり、内外陣に分かつ。

次項の「伝多宝塔須弥檀」が多宝塔須弥檀であるとすれば、この尊像の総高<台座・向背を含む>は目測150cm内外で、須弥檀の大きさと不釣合と思われる。この像以外に4仏があった可能性があると思われる。

都名所図會では脇侍四天王とするが、これは良く分からない。

2003/9/15:京都坊目誌

親縁寺:浄土宗知恩院に属す。僧頓與(宇治上林氏)慶長12年創建す。

享保15年類焼し、天明の大火に災を免る。塔中に朝松院あり、維新の際本寺に合す。境内725坪。

|

|

親縁寺須弥檀(伝北野多宝塔須弥檀):非公開

|

親縁寺須弥檀は北野天満宮多宝塔からの伝来という。

(大日如来像と同時に伝来と云う)

北野天満宮関係のものとして、須弥檀の金具には「梅鉢」が刻印される。

<親縁寺談>

近年修理を実施し、金具の一部は再現して取り替えたと云う。

※親縁寺の宗旨は浄土宗である故に、現在、この須弥檀上には本尊の阿弥陀如来三尊が祀られる。

北野天神多宝塔本尊大日如来坐像は本須彌壇向かって左の脇檀に客仏として祀られる。

伝多宝塔須弥檀1:左図拡大図

伝多宝塔須弥檀2

伝多宝塔須弥檀3

伝多宝塔須弥檀金具:梅鉢が刻印される

2003/7/22:

伝多宝塔須弥檀

華鬘:

本堂に懸かる華鬘も北野天満宮伝来と云う。<親縁寺談>

伝北野天満宮華鬘:写真が不鮮明であるが、梅鉢が刻印される。

|

※親縁寺は本堂・仏像などを一般に公開しているいわゆる観光寺院ではない。

今般の見学は寺院側の格別なご配慮によるものである。

◆北野天満宮多宝塔擬宝珠 :地主神社擬宝珠として転用して現存

本殿裏に北野天満宮創建以前から鎮座していたという「地主神社」がある。現社殿は豊臣秀頼の造営という。

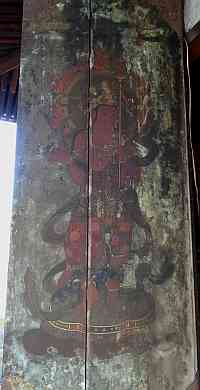

◆北野天満宮多宝塔扉 :地蔵院地蔵堂堂裏扉

浄土宗昆陽山地蔵院(椿寺)地蔵堂の堂裏に北野多宝塔扉が現存する。

2014/05/28撮影:

◆北野多宝塔板扉絵:通常は非公開である。某氏の紹介で特別に開扉をお願いする。

○地蔵院(椿寺)現況:

椿寺は毘陽山地蔵院と号し、浄土宗知恩院末(寛文11年より)である。

創建は神亀3年(726)行基の建立といい、毘陽池の辺に建立される。(恐らく地蔵堂のような一宇であったのであろうか)

その後、平安期に衣笠山麓に遷されるも、明徳2年(1391)兵火により焼失、足利義満が地蔵菩薩を奉安し、再建する。

天正17年(1589)豊臣秀吉の命で現在地に移る。

地蔵院山門

地蔵院本堂:本堂(本尊阿弥陀如来坐像)向かって左が観音堂(本尊十一面観音立像)、本堂前面の樹木が高名な椿である。

この椿は五色八重散椿と称し、白・赤・ピンク・絞りなどに咲き分け、花弁は一片一片散るという。 加藤清正が豊臣秀吉に献上したものを、

北野大茶会の縁で秀吉が地蔵院に寄進したもの。但しこの一世は枯れ死し、現在のは樹齢120年の2世という。

地蔵院地蔵堂 地蔵堂地蔵菩薩立像:高さ6尺、乾漆像。

地蔵菩薩脇侍1 地蔵菩薩脇侍2

◆北野多宝塔跡

1)北野多宝塔跡については全くその遺構を留めない。・・・但し下記のように「畦倉」の建つ場所は注視する必要がある。

おそらく鉄筋コンクリート製の宝物館が建設され、その時永久に破壊されたと思われる。

(但し宝物館建設前の状況は不明ではある。)

※現宝物館は約80年前の建立と云う。

北野多宝塔跡(北野神社宝物館)

2009/05/22追加:

2)以下に注目すべき記事がある。・・・多宝塔跡は残存する可能性がある(要調査)

○大正5年「京都坊目誌」碓井小三郎編記事より(上京第五學區之部)本文より

中原康富記云。嘉吉4年(1444/文安6年・1449)4月13日・・・北野天満宮社頭炎上・・・

多宝塔朝日寺炎上了。・・・

多宝塔址:

今畔蔵のある所西面ありしと。文安(1444-)焼失後慶長に再建せしか。明治維新の際破壊せり。

本尊大日如来脇士四天王の像を安置す。其後いかになりしを知らず。

→本尊は付近の浄土宗親縁寺に遷座し現存する。(上に掲載)

※「京都坊目誌」の云う通りであれば、今畔蔵(校倉)のある所に西面してあったという。

今宝物殿すぐ南に畦倉が残存し、基壇らしきものも残存する。

北野天神畦倉:この基壇については精査を要する。(2009/05/09撮影)

2011/04/02撮影:

北野天神畦倉2 北野天神畦倉礎石

2014/05/28撮影:

校倉・絵馬堂・神楽殿・地主神社も、北野拝殿・本殿などと同時期(慶長期)の建造物という。

上に掲載の都名所圖會・北野天満宮などの絵図には多宝塔の北東に校倉造で屋根入母屋造と思われる宝蔵が描かれる。

この校倉(宝蔵)が、多宝塔が毀却された後に、多宝塔土壇上に移建されたのであろうか。

なを、校倉の礎石は多宝塔礎石の平面ではなく、多宝塔礎石は撤去され、校倉礎石も同時に移されたものであろう。

また、正面の石階と石橋はその佇まいから、多宝塔のものとも思われるが、確証はない。

北野天神校倉11 北野天神校倉12 北野天神校倉13 北野天神校倉14 北野天神校倉15

北野天神校倉16 北野天神校倉17 北野天神校倉18 北野天神校倉19

★北野天神に於ける神仏分離

◆「北野神社神仏分離調査報告」明治維新神仏分離資料中、鷲尾順敬、大正11年 より(写真は2003/6/26撮影)

1.幕府時代の状況及び仏教関係の建築物

本社内陣:幢幡・御正体十一面観音懸仏・脇侍不動明王懸仏があった。北面では仏舎利(御襟懸舎利)が尊崇された。

本社拝殿:鰐口が懸かり、大なる香炉があった。本社の勤行は社僧が出仕し、天台宗の儀式に依ったものであった。

幕府時代の所領は600石余で、他に御祈祷料の収入が多かった。

江戸時代本社の諸職

別当職:天台宗曼殊院門跡

祠官三家:松梅院、徳勝院、妙蔵院

目代:春林坊

宮仕:円観坊、梅恭坊、松栄坊、神光坊、梅椿坊、上乗坊、俊乗坊、松向軒坊、楊柳坊、光乗坊、一行坊、乗良坊、梅林坊、

寿徳坊、長生坊、梅深坊、玉泉坊、慶延坊、鳥居坊、玉林坊、祐松坊、林静坊、玉鳳坊、延乗坊、照孝坊、林清坊、豊春坊、

松園坊、吉城坊、観学坊、成就坊、玉庭坊 *9

社人:西京に住す。七保と称し、各々寺号があった。*1

神子:世襲で代々襲名した。

別当、祠官、目代、宮仕は大いに威勢を張った、殊に宮仕の諸坊の社僧が社人すなわち神人を侮辱した。

仏教関係の建物は以下のとおり

夏堂:本社内陣の西・南面。朝日観音堂:本社の西、南面、3間四方、本尊十一面観音、別当が徳勝院。

毘沙門堂:観音堂の南、3間四方。輪蔵:南門入る西、大報恩寺支配。弁天堂:輪蔵の西。法華三昧堂:東門入る南。

鐘楼:南門入る北。多宝塔:東門入り北、大日如来などが安置、大報恩寺支配。伴氏石塔:忌明の塔・五輪塔。

*8

2.維新時代の状況及び仏教関係の図像堂舎の処置

慶応4年別当曼殊院門跡の事務取扱停止。祠官三家、目代、宮仕(当時住僧49人という)が皆一時に復飾する。

祠官三家は正神主、社人は禰宜、宮仕は祝となる。

諸坊に仏像仏画などが多くあったが、住持には仏教の信仰がなかったので、各自ら意に任せて売却する。

仏教に関係のあるものは先祖の位牌まで他所に持ち出し、後に紛失したと云う。

むしろ西京の社人の方が法体の社僧に比べて信仰があり、俗体の社人で各家の仏壇を破壊したものはなかったとも云う。

松梅院家来堀井伊織、稲波啓太郎らが主となり仏像仏画堂塔の撤去のことにあたった。

本社内陣の御正体(十一面観音懸仏)は木綿商人藤原源作が古物商より買受、破壊せんとしたが、奇徴が起こり、大いに恐れ

小堂を建て安置した。後、因幡薬師堂に寄付・安置・現存する。脇侍不動毘沙門は古物商を転々し知恩院大方丈に安置。*2

仏舎利は丹波常照皇寺の前住持魯山に稲波啓太郎が商人を介して売却。当時の関係文書とともに常照皇寺に伝わる。*3

朝日観音堂は破壊、本尊十一面観音は売却し、浄土宗西願寺(大和大路三条下ル)に伝わる。*4

輪蔵は破壊し、一切経は大報恩寺に持ち込み現存する。*5

鐘楼は売却し、大雲院(当時は寺町四条下ル)に移築・現存。なお祇園社の鐘(島津忠広寄進)も同院に買い取られ、

北野社の鐘楼に祇園社の鐘が懸けられている。*旧北野天神鐘楼の項を参照。

多宝塔は破壊して売却。擬宝珠は本社地主神社の階段の欄干に転用、扉(四天王の図あり)は地蔵院(椿寺・梅ヶ畑村・真言宗)地蔵堂の後扉に転用、大日如来は親縁寺(浄土宗・六軒町今出川上ル)に伝わる。

*6

松梅院安置十一面観音は妙心寺塔頭金台寺に売却・現存。*7

*1:もっとも七保については、江戸期には社殿は残ったものの、かなり退転・売却される。

一ノ保:安楽寺天満宮という、明治維新の時、社殿・宝物を本社に移す。旧跡は有志の手で保存される。

菅公に随従した人たちが菅公の没後、筑紫より帰京し菅公自作の像を祀った最初の地という。故に安楽寺天満宮と称する。その後右京一条から二条の間に7個所の御供所を建て七保と称し北野神人の称を得る。

二ノ保:文政9年(1826)社殿取払い、本社へ合祀。

三ノ保:明治6年本社に遷宮。

四ノ保:新長谷寺という、元文5年(1740)廃社。旧地には椿井が残る。

五ノ保:満願寺という、元禄15年(1702)日蓮宗に売却、元禄16年岡崎に移転。 → 岡崎満願寺

六ノ保:阿弥陀寺という、寛保3年(1743)真言宗に売却。今は民有地となる。

七ノ保:成願寺という、元和2年(1616)日蓮宗に売却。今に存続。

なお成願寺は2002年多宝塔を建立。 → 成願寺

*2:因幡薬師・知恩院とも現存については未確認。

2014/06/08追加:「京都ことこと観音めぐり」京都新聞出版センター、2006 より

因幡薬師(平等寺)観音堂(洛陽三十三所観音27番札所)には2躯の十一面観音坐像が安置され、この像は北野天神に祀られていたもので、明治の神仏分離の処置で東寺寺中観智院を経て平等寺に招来されたらしい。坐像は何れも像高約50cmで、青銅製である。現在は蓮華座に坐すが、もともとは懸仏であり、前面だけの半身像である。時代は室町期と江戸末期のものと推定される。毎月8日開帳される。

知恩院大方丈安置像については情報がなく、不明。

*3:常照皇寺に現存すると云う。

2003/7/22:明治4年に移すという。

北野社舎利塔(江戸期、高78.1cm、台座は木製で本体は金銅製と思われる)

北野社襟掛舎利容器(江戸期、宝珠形の前後はガラスが嵌められ中に舎利がある、下には竿と台が付属)

北野社舎利収容器1(外箱、明治10年作)

北野社舎利収容器2(外箱、内箱)

2009/06/19追加 → 更に詳細はこの項最後の「北野舎利信仰」を参照

*4:朝日観音堂と今現存する東向観音とは無関係と思われる。西願寺は三条京阪駅東に現存すると思われる。

2003/7/22:

*5:転輪経蔵

伊予瑞応寺長泉堂に現存すると云う。足利義満が山名氏の菩提のため奉納したものと伝える。黄檗版2000余冊の一切経が納められる。明治4年住友家が中心になって売りに出されていたものを購入して、伊予瑞応寺に奉納したとされる。別子銅山殉職者の鎮魂の意味もあったとも言われる。

*6:新撰京都名所図會、3、地主神社:「現在の社殿は桃山建築で、高欄擬宝珠は北野神宮寺の多宝塔のものを流用したものといわれ、慶長12年の銘がある。」

新撰京都名所図會、3、地蔵院(椿寺):北野白梅町に現存。

「地蔵堂背後の二枚開き板扉(室町)はもと北野の多宝塔の遺構と伝える。」

親縁寺は六軒町今出川上ルに現存。金剛界大日如来像現存。また多宝塔須弥檀及び華鬘も北野天満宮からの伝来という。

*7:妙心寺塔頭金台寺は不明。

*8:伴氏石塔:忌明の塔は明治維新で東向観音寺本堂南に移設され、現存。

*9;参道には大きな石灯篭が並ぶ。その多くは宮仕の坊舎の名前が刻まれ、神仏習合の頃の雰囲気を唯一伝える。

松栄坊 梅深坊 北野天神慶延坊

2009/06/19追加:

◎北野舎利信仰

「北野天満宮本殿と舎利信仰」黒田龍ニ(「日本建築学会論文報告集 第336号」昭和59年 所収) より

北野天神本殿の現在の平面は三間四面庇、平入入母屋造である。しかし草創期の本殿は三間三面庇とされる。

この三面庇に前庇あるいは背面庇が付設され、現在の四面庇となったのであるが、前あるいは後のどちらに庇が付設されたかは別にして、背面には庇が必要であったことは揺るがない。

さて背面庇には、中央に仏舎利を納めた舎利塔が祀られ、正面の参拝の後背面に廻り仏舎利に対して参拝するのを常とした。

この舎利信仰の要諦は以下の通りであろう。

天神は無実の罪に遭ったので特に妄語を戒めるにも関わらず人々は不実の態度で参詣する、だから天神は北方(背後)を向いている。社檀の後門には舎利塔があって天神は常にそこに居る。そこでは舎利と天神は一体となっている。

仏舎利及び舎利塔は明治2年11月常照皇寺に移管、仏舎利塔のあった場所には天穂日命などを祀る。

舎利塔は黄銅製四角宝塔で、細部は建築的に造られている。総高79.5cm。塔を納入する木箱底面には「北野宮内陣/舎利殿之箱/元禄十四辛巳年/三月十二日造之/神事奉行法眼禪覺」とある。

2022/09/07追加:

◆北野御霊会の再興

2002年9月4日北野天神にて、叡山延暦寺の坊主が加わり、北野御霊会が執行される。

北野御霊会は平安期に始まったが、朝廷の権力と権威が衰退し、応仁の乱(応仁元年/1477)の勃発で途絶えるというから、約550年振りの復活であった。

2022/09/05朝日新聞記事では次のように伝える。

北野御霊会再興

記事中に勅祭「北野祭」とある。

かって、2004年10月3日、137年ぶりに石清水八幡宮の「放生会」が再興される。

この時も比叡山の坊主(天台座主も出座)が加わり、”勅祭”放生会が執行される。

石清水八幡宮では再興にあたり、往時の放生会を神仏集合時代の姿で再興するその姿勢は良しとするが、盛んに”勅祭”々々と喧伝し、この点は耳障りなことであったと記憶している。

”勅祭”とは何か。

おそらく、明治維新後の国家神道の用語であろうと思われる。

但し、これが、例え明治維新前からの用語であったとしても、国家神道の臭いが芬々とする言葉ではある。いずれにしろ天皇をはじめとする支配者の都合のよい祭祀を有難がるあるいは惧れ多いとする精神構造がよく分からない。

勅祭社について、Wikipediaでは次のように云う。

『延喜式』に見られるように古来より諸大社は全国にあったが、平安後期になると律令制の衰退とともに遠隔の諸大社への奉幣は避けられ、逆にそのために京に近い神社が有力氏族や民衆の崇敬を集めて固定化され、新たな社格ともいえる二十二社が制度として成立した。しかしこれも室町後期に朝廷の奉幣が中断、江戸時代に何度か再興が試みられたが果たされなかった。

その後、国学の隆盛と復古神道の機運の高まりを受けて明治維新が成ると、1868年(明治元年)、明治天皇は氷川神社の祭事を勅祭として行った。これが近代の勅祭社の始まりである。明治3年には東京とその附近の12社を准勅祭社と定めた。これらは一時的なものであったが、1883年(明治16年)、賀茂神社(賀茂御祖神社、賀茂別雷神社)の賀茂祭(葵祭)、石清水八幡宮の石清水祭が勅祭と定められて今日につながる勅祭社となり、以降はその数を増やしていった。

昭和20年には、以下の神社が勅祭社となっていたが、現在の勅祭社は、終戦により廃社となった朝鮮神宮を除く16社である。

但し、伊勢神宮は別格として、勅祭社に含めない。

なお、社名は明治維新後の国家神道により呼称である。

| 社名 |

式内 |

一宮 |

二十二社 |

国家神道格付 |

別表 |

備考 |

|

賀茂神社 |

賀茂別雷神社 |

名神 |

山城国 |

二十二社 |

官幣大社 |

別表 |

|

|

賀茂御祖神社 |

|

|

石清水八幡宮 |

|

|

二十二社 |

官幣大社 |

別表 |

国史見在社 |

| 春日大社 |

名神 |

|

二十二社 |

官幣大社 |

別表 |

|

| 熱田神宮 |

名神 |

|

|

官幣大社 |

別表 |

|

| 出雲大社 |

名神 |

出雲国 |

|

官幣大社 |

別表 |

|

| 氷川神社 |

名神 |

武蔵国 |

|

官幣大社 |

別表 |

|

| 鹿島神宮 |

名神 |

常陸国 |

|

官幣大社 |

別表 |

|

| 香取神宮 |

名神 |

下総国 |

|

官幣大社 |

別表 |

|

| 橿原神宮 |

|

|

|

官幣大社 |

別表 |

明治創建 |

| 近江神宮 |

|

|

|

官幣大社 |

別表 |

昭和創建 |

| 平安神宮 |

|

|

|

官幣大社 |

別表 |

明治創建 |

| 明治神宮 |

|

|

|

官幣大社 |

別表 |

大正創建 |

| 靖国神社 |

|

|

|

別格官幣社 |

単立 |

明治創建 |

| 宇佐神宮 |

名神 |

豊前国 |

|

官幣大社 |

別表 |

|

| 香椎宮 |

|

|

|

官幣大社 |

別表 |

国史見在社 |

| 朝鮮神宮 |

|

|

|

官幣大社 |

|

大正創建、廃社 |

就中、

伊勢神宮、橿原神宮・近江神宮・平安神宮・明治神宮・靖国神社・朝鮮神宮など今次大戦を遂行した戦争犯罪神社であり、国家神道丸出しではないか。

百歩譲って日本国という国家の存在を認めるとして、日本国及び日本国民にとって不幸を齎す宗教であり、解体すべき対象ではないか。

合わせて、記事中に「国家の安寧」を祈りとあるが、勿論神社の側にも戦前の過ちは繰り返さないという類の「良心」はあるものとは拝察するが、しかし、未だに昔の国家神道の夢を捨てきれない神社本庁などというをトップに組織化されているのは、上記「良心」は疑わしいと言わざるを得ない。どうか、国策遂行の道具となるのだけは止めて欲しいと願うものである。

◆旧北野天神鐘楼・浄土宗大雲院

○「新撰京都名所図會、4」昭和37年 の大雲院:寺町四条の寺地に大雲院があった。

※大雲院開山浄土宗貞安上人は、安土宗論の信長方当事者である。

※大雲院は織田信忠の法名に因む院号である。

「本堂前にある鐘楼(桃山)は北野天満宮より移したもので、銅鐘(室町)は延徳2年(1490)在銘の祇園感神院の旧物で、明治初年に島津家が・・寄進」

とある。

大雲院北野天神鐘楼

寺町四条時代の大雲院(本堂前に鐘楼が

描かれるが、これが北野からの移築の鐘楼と思われる。)

2014/09/10追加:

○梵鐘は祇園感神院にあったもので、延徳2年(1490)の銘を有する。明治3年佐土原藩主島津家より藩士の菩提のため寺町四条大雲院に寄進される。

○鐘楼は北野天神のもので、慶長17年(1607)豊臣秀頼が寄進したものである。経緯は良く分からないが、明治の神仏分離で取り除かれることになったものを寺町四条大雲院が譲り受けたものであろう。(梵鐘と同じく島津家寄進かどうかは不明)

昭和48年大雲院本坊が寺町四条から移転されると同時に、梵鐘・鐘楼も現地真葛ヶ原に移転される。

○寺町四条の旧地は現在高島屋の増床部分となり、近年まで旧地にはいくつかの寺中が残っていた記憶があるが、それもいつしか消滅したようである。

但し、明治の神仏分離以前は大雲院の鎮守であった火除天満宮のみは今なお、寺町四条に残存する。火除天満宮は天明8年の大火には類焼するも、元治元年のどんどん焼けには奇跡的に類焼を免れるという。

○開山貞安は相模三浦郡の産である。天正3年(1575)能登西光寺に住す。天正4年安土圓通寺に入寺、信長の知遇を得、安土に西光寺を建立す。

天正7年(1579)信長の命で安土浄厳寺での安土宗論が行われ、その当事者となる。浄土宗側では安土宗論で法華宗を論破するという見解をとる。浄土宗が勝者となり、信長から軍配団扇と朱印の感状を下付され、それは今なお寺宝として伝えられる。

昭和48年大雲院は寺町四条から祇園真葛ヶ原に移転。鐘楼/梵鐘も祇園に移転する。

(真葛ヶ原に移転した大雲院は境内は自由に立ち入り出来ないようである)

2003/07/02追加:真葛ヶ原(移転後)の大雲院・・

・北野の鐘楼も移建される。鐘楼に吊る祇園社梵鐘も同時に移される。

※梵鐘は延徳2年(1490)の銘があり、祇園感神院の梵鐘であったという。

明治3年、神仏分離に際し(子細は不詳)、佐土原島津家が佐土原藩士の菩提のため、大雲院に寄進と云う。

2025/08/11追加:

改めて、大雲院の概要を整理すると次の通りである。

◆真葛ヶ原大雲院略歴

天正15年(1587)正親町天皇の勅命により、織田信長、信忠父子の菩提のため、烏丸二条の御池御所に建立される。

開山は浄土宗貞安(じょうあん)である。

貞安は信長と昵懇であり、天正7年(1579)安土城下の浄厳院で行われた安土宗論の浄土宗側の論者の一人であった。

●「火除天満宮」が大雲院創建とともに鎮守として迎えられる。

火除天満宮:天正7年(1579)に六条街に創祀され、大雲院開創とともに、鎮守として祀られる。

天正18年(1590)早くも、豊臣秀吉の京都改造によって、四条寺町(貞安前之町)に移される。同時に旧地の数倍にも及ぶ寺地を得る。

天正19年(1591)後陽成天皇により勅願寺となる。

慶長年中(1596〜1615)日向佐土原城城主島津以久は開山貞安に帰依し、壇越となる。

島津以久は、天下普請の命により篠山城普請の助力を命ぜられ、慶長15年(1610)伏見にて病死する。佐土原藩島津氏は曹洞宗から浄土宗に改宗し、以久の墓も大雲院に建てられる。

●島津以久・島津忠高・日講上人

◇島津以久は島津貴久の弟・忠将の子である。

島津氏は慶長5年の関ケ原の戦いで西軍に与するも、戦後の島津氏と徳川氏との交渉で、島津氏は本貫地を安堵される。

慶長8年(1603)島津以久、関ケ原で戦死した島津豊久の旧領(日向国那珂郡・児湯郡内の3万石)を与えられ、居館を佐土原城に構え、佐土原藩を立藩する。

その後、佐土原島津氏は2代島津忠興、3代島津久雄、4代島津忠高と相続する。

◇島津忠高・日講上人

4代島津忠高の代・寛文6年(1666)日蓮宗不受不施派の当時の代表的頭目である日講上人(後六聖人中・リンク多数あり)らが幕府からの命令である手形を拒否し、日講上人は日向佐土原にお預け(配流)となる。

科は、幕府の命である、地子・寺領だけでなく、飲水や行路にいたるすべてが国主の供養である旨の手形の提出を拒否したことによる。

しかし、藩主島津忠高は幕府の意に反し、日講を高僧の礼を持って遇する。

おそらく、島津忠高は日講の信念を枉げない人間性や学識の深さに心服したのであろう。野久尾に居を与えて住まわせ、藩士への開講を認め、後には自らその講義を受け、日講を尊敬したという。

さて、

江戸後期の大雲院の様相は安永9年(1780)刊の○「都名所圖會」で次のように描かれる。

都名所圖會:大雲院

「龍池山大雲院は京極四条の南にあり、浄土宗にして智恩院に属す。本尊阿弥陀仏は恵心僧都の作り給ふ、

開基は貞安上人なり。

此人安土論の時、浄家の宏才にして、信長公厚く帰依し給ひ、江州八幡に西光寺を建立して、貞安こゝに住職す。

時に信長公御父子明智光秀が為に生害し給ふを、貞安上人伝へ聞きて急ぎ京都に登り、二条烏丸の辺に庵室をかまへ、

ひたすら御菩提を弔ふ。其後秀吉公の命によつて、天正の末に織田信忠卿追福のため当院を草創し給ふ。

此卿の法名を大雲院殿三品羽林仙巌居士と称す。」

天明8年(1788)1月30日に発生した天明の大火(団栗焼け)で焼失する。

幕末になるも、大雲院と佐土原藩の繋がりは切れず、大雲院は佐土原藩の京都における拠点となる。

元治元年(1864)7月19日の禁門の変の時、佐土原藩は大雲院を本陣としていたため、発生した「どんどん焼け」の延焼を佐土原藩が防いだを言われている。

時は変遷し、

昭和37年東山・今熊野に南谷別院を開設する。

南谷別院:今熊野南谷町(東福寺東・今熊野悲田院南)、山荘「南渓園」を譲り受け、地名にちなんで南谷別院と名付る。

寺町四条の大雲院から釈迦堂や開山廟、茶室が順次移され、昭和51年に瑞祥殿が落成。庭園は約3000坪という。

これらの堂宇・庭園は現在も健在と思われる(未見)。

昭和48年(1973)東山真葛ヶ原(現在地)に移転する。

四条寺町界隈は喧騒とした繁華街と化し、現地の高島屋増床と関係があったのかどうかは不明であるが、ともかく、寺門を構える環境ではなくなっていたということであろう。

但し、旧鎮守であった「火除天満宮」は旧地(貞安前之町)に残ったままである。明治の神仏判然令による処置で、大雲院から分離していたことが関係しているものと思われる。

◆寺町大雲院本堂の智積院への移建時期について

大雲院の略歴(Wikipedia)によれば、

昭和48年4月大倉財閥・大倉喜八郎が建てた別邸「真葛荘」の一部を買得して寺基を真葛ヶ原に移し、その際、本堂は智積院に移されて明王殿(不動堂)となった。

とある。

以上によれば、寺町大雲院本堂は昭和48年に智積院に移されたと解釈される。

しかしながら、昭和37年の「新撰京都名所図會、4」所収の大雲院の挿絵を見ると、大雲院本堂は洋風の建物であり、この洋風建物が移されたとは考え難い。

一方、

智積院の略歴によれば、

明治15年本堂焼失。

昭和22年方丈殿(仮本堂)焼失。四条寺町浄土宗大雲院本堂を現在の講堂の場所に移築し本堂とする。

昭和50年金堂再建。

平成4年(1992)現講堂再建、現講堂にあった明王殿を現在地に移建。

とある。

以上から推測されることは、大雲院本堂が移されたのは、早ければ昭和22年のことであろう、つまり昭和48年より前の可能性が高いということであり、その移された大雲院本堂は智積院本堂として現講堂の場所に移建され、さらに昭和50年に現金堂が再建された時、おそらく旧本堂は明王殿と改称されたのではないか。

そして平成4年には現講堂が再建され、再建にあたり、講堂の場所にあった明王殿(旧大雲院本堂)が現在の場所に移されたということであろう。

つまり寺町の大雲院本堂の智積院への移建は昭和48年ではなく、早ければ昭和22年であり、少なくともその数年後のことであろうと推測される。

おそらく、寺町大雲院本堂はその移建の後に、洋風建物として建立され、その姿が昭和37年の「新撰京都名所図會、4」所収の大雲院の挿絵中に描かれたのであろう。

なお、因みに現智積院明王殿は、桁行梁間の柱間は不明であるが、入母屋造本瓦葺の堂々たる日本建築であり、「新撰京都名所図會、4」の挿絵の洋風建築とは全く異なるものである。

◆真葛ヶ原大雲院の現況

○2003/10/29撮影画像:

2013/02/13追加:

○「龍池山大雲院」龍池山大雲院、1994.9 より

鐘楼は梁間2間桁行3間、入母屋造、屋根桟瓦葺(元は檜皮葺)、椽勾欄を四周する。軒は二軒疎垂木。下重の柱は2尺ほど切り詰められ多少上下のバランスを欠く。

正背面の中央間長押上欄間には彩色彫刻を入れ、他の柱間には彫刻蟇股を置く。中央の花頭窓周囲の彫刻は候補である。

北野天神鐘楼0:「慶長12年(1607)豊臣氏が北野天神に寄進、明治5年5月北野神社より移建」との解説がある。

北野天神鐘楼上重1 北野天神鐘楼上重2 北野天神鐘楼蟇股

北野天神鐘楼絵図:「洛中洛外図」部分(京都・山岡氏蔵)、この絵図では柱間ごとに花頭窓を配するように描かれる。現在は中央間のみ花頭窓であるので、後に改変されたのであろうか。

○2014/08/28撮影:

北野天神鐘楼(真葛ヶ原大雲院鐘楼)

北野天神鐘楼21 北野天神鐘楼22 北野天神鐘楼23 北野天神鐘楼24 北野天神鐘楼25

北野天神鐘楼26 北野天神鐘楼27 北野天神鐘楼28 北野天神鐘楼29 北野天神鐘楼30

北野天神鐘楼31 北野天神鐘楼32 北野天神鐘楼33 北野天神鐘楼34 北野天神鐘楼35

北野天神鐘楼36 北野天神鐘楼37 北野天神鐘楼38 北野天神鐘楼39 北野天神鐘楼40

真葛ヶ原大雲院伽藍

大雲院総門:東京から旧宮家の門を移建という。

大雲院南門1 大雲院南門2;江戸期、旧寺町四条から移建

大雲院本堂1 大雲院本堂2

祇園閣:昭和3年大倉喜八郎が別邸「真葛荘」に御大典記念に建立という。伊藤忠太の設計。昭和48年大雲院は大倉喜八郎別邸を買収して移転する。高さ36m。

大雲院祇園閣1 大雲院祇園閣2 大雲院祇園閣3 大雲院祇園閣4 大雲院祇園閣5 大雲院祇園閣6

天正15年(1587)大雲院は、正親町天皇の勅命により、織田信長(惣見院殿)・信忠(大雲院殿)父子の菩提のため御池御所(烏丸二条)に創建される。開山は貞安。のち、秀吉により寺町四条に移転する。

大雲院信長信忠墓碑1 大雲院信長信忠墓碑2

日向佐土原島津家と大雲院

日向佐土原初代藩主島津以久は天正15年伏見にて逝去、大雲院に葬られる。以来、佐土原島津家は大雲院を菩提寺とし、檀越であったようである。

明治維新の時、佐土原藩は戊辰戦争に参戦し、寺町四条大雲院に本営を置く。明治元年各地を転戦し、大雲院に帰還した佐土原藩は戦没者の慰霊祭を執行する。その時、豊烈曜後之碑

を大雲院境内に建立する。さらに、明治3年上述のように祇園社梵鐘(及び北野天神鐘楼もか)を大雲院に寄進する。

昭和48年大雲院が故地をはなれたこともあるのであろうか、豊烈曜後之碑

は相当に荒れ、それゆえ佐土原町は本碑を譲り受け、佐土原高月院境内に移建されることとなる。つまり明治初年に建立された「豊烈曜後之碑

」は佐土原にあり、真葛ヶ原大雲院にあるのは複製品である。

佐土原藩戦没者招魂塚および豐烈曜後之碑:「戦没者招魂塚」と刻む石碑は「右は、9代室 随真院が明治2年9月に建立」したもので、この碑も佐土原高月院に昭和58年移建されるという。

参考:「戦没者招魂塚」の情報及び佐土原高月院に移建された石碑の写真はページ「佐土原城跡、鶴松館(花菖蒲祭り)、高月院、鬼子母神(吉祥寺)、天昌寺跡」にある。

佐土原高月院移建石碑:上記ページより転載

○2024/09/04撮影:

北野天神鐘楼遺構:

北野天神鐘楼41 北野天神鐘楼42 北野天神鐘楼43 北野天神鐘楼44 北野天神鐘楼45

北野天神鐘楼46 北野天神鐘楼47 北野天神鐘楼48 北野天神鐘楼49 北野天神鐘楼50

北野天神鐘楼51 北野天神鐘楼52 北野天神鐘楼53

総門(東面する):旧宮家の門で東京より移築される。

写真なし

南門:文化4年(1807)再建で、寺町より移建。

大雲院南門3 大雲院南門4 大雲院南門5 大雲院南門6 大雲院南門7

本堂:昭和53年造立、RC造。

大雲院本堂3 大雲院本堂4

大雲院辨財天祠

佐土原藩戦没招魂塚と豊烈曜後之碑:

鐘楼の脇には佐土原藩戦没招魂塚と豊烈曜後之碑が建つ。(上にも掲載)

戊辰戦争で斃れた佐土原藩士を弔うために建立され、豊烈曜後之碑が建立された明治元年12月佐土原藩は大雲院で慰霊祭を催す。

佐土原藩は新政府軍に属し、400余の兵を出したという。

佐土原藩戰没招魂塚

祇園閣:昭和3年建立、真葛荘の建物の一つであった。設計は伊東忠太、高さは36m、祇園祭の鉾を模した造りである。屋根銅板葺、これは大倉喜八郎が金閣、銀閣に次ぐ銅閣として作らせたためという。

大雲院祇園閣7 大雲院祇園閣8 大雲院祇園閣9 大雲院祇園閣10

大雲院祇園閣11 大雲院祇園閣12

----------

◆東向観音寺:東向観音寺が現存する。

東向観音はもと北野社の神宮寺といわれる。なぜ神仏分離で破壊されなかったのかについては情報がない。

本堂は慶長元年の再興とされ、礼堂は元禄7年の増設・本堂と結合されたという。管公自作と伝える十一面観音を安置。

あるいは朝日観音は明治の神仏分離で東向観音寺に合併されたともいう。

2014/05/28撮影:

東向観音寺山門 東向観音寺山門内 東向観音寺本堂

東向観音寺伴氏廟:菅公の生母大伴氏の墓所という。

明治維新後境内に移転される。

----------

◆能登滝谷妙成寺番神堂:2010/10/19追加:

妙成寺三十番神堂は北野天神より移建との情報がある。(但し、如何なる文献や史料によるものなのかは不明)。

→能登滝谷妙成寺の三十番神堂の項を参照

★筑前安楽寺天満宮絵馬

筑紫大宰府天満宮絵馬 絵馬拡大図 : 北野天神絵馬堂に掲額

絵馬では多宝塔と思われる塔婆が描かれる。(安楽寺には、古は十三重塔・五重塔も存在したとされる。)

※絵馬堂は明治の神仏分離の後、経蔵跡に移建されたと思われる。

2009/05/09撮影:

太宰府天満宮社境内図:明治12年

奉納額

2011/04/02撮影:上記と同一図---容量大

太宰府天満宮社境内図2 太宰府天満宮社境内図3:部分図

★北野天満宮現況

○印は2009/05/09撮影、△印は2011/04/02撮影、◇印は2014/05/28撮影:

◇北野天神楼門

中門:三光門・重文・慶長12年(1607)豊臣秀頼の寄進

○北野天神中門1 ○北野天神中門2

△北野天神中門3

◇北野天神中門11 ◇北野天神中門12 ◇北野天神中門13 ◇北野天神中門14

拝殿:国宝・慶長12年(1607)豊臣秀頼の寄進

○北野天神拝殿1 ○北野天神拝殿2 ○北野天神拝殿3 ○北野天神拝殿4

○北野天神拝殿5 ○北野天神拝殿6

△北野天神拝殿7 △北野天神拝殿8

◇北野天神拝殿11 ◇北野天神拝殿12 ◇北野天神拝殿13 ◇北野天神拝殿14 ◇北野天神拝殿15

◇北野天神拝殿16 ◇北野天神拝殿17 ◇北野天神拝殿18 ◇北野天神拝殿19 ◇北野天神拝殿20

◇北野天神拝殿21 ◇北野天神拝殿22 ◇北野天神拝殿23 ◇北野天神拝殿24 ◇北野天神拝殿25

本殿等:国宝・慶長12年(1607)豊臣秀頼の寄進

○北野天神本殿

△北野天神本殿2 △北野天神本殿3 △北野天神本殿4

◇北野天神本殿11 ◇北野天神本殿12 ◇北野天神本殿13 ◇北野天神本殿14

◇北野天神本殿15 ◇北野天神中門16

◇北野天神文子天満宮

★山城大報恩寺(千本釈迦堂)

北野天満宮東に千本釈迦堂がある。

「神仏分離資料」によれば、多宝塔・毘沙門堂は大報恩寺支配とある。(実態は不明)

大報恩寺は洛中最古といわれる本堂を残す。国宝・安貞元年(1227)建立、梁行5間桁行6間入母屋造檜皮葺。

周囲を圧する大堂である。

2009/05/09撮影:

大報恩寺本堂1 大報恩寺本堂2 大報恩寺本堂3 大報恩寺本堂4

大報恩寺本堂5 大報恩寺本堂6 大報恩寺本堂7 大報恩寺本堂8

2014/05/28撮影:

千本釈迦堂11 千本釈迦堂12 千本釈迦堂13 千本釈迦堂14

千本釈迦堂15 千本釈迦堂16 千本釈迦堂17 千本釈迦堂18

2006年以前作成:2025/08/11更新:ホームページ、日本の塔婆

|