映画とともに

火野葦平 の舞台

一つの小説を読んで、主人公なり登場する人物が置かれた場所を読者は想像します。

小説の舞台(空間)は、読者の知識や経験、あるいは読んでいる時の気分や感情にも左右されがちにあり、人それぞれがそれぞれに異なった空間をイメージすることになります。

文字情報からイメージする仮想空間です。それに比べ、映画の舞台は映像によるリアルな画像情報なので特撮やCGを含め、誰もが同一の空間での認識ができます。

芥川賞作家の火野葦平が、文字情報による舞台を小説に封じ込むための姿勢がありますので紹介いたします。

「自分が小説を書くときは、いつも舞台を重視して、主人公と風景とを緊密に結びつけ、そこに効果を打ちだすことを考えるが、古今東西の文学作品を読んでも、その点に興味を惹かれる。

自然風土の人間にあたえる影響、それが文学作品に与へられる美しさは、此類がない。そう思って、九州を眺めると、その風土はいちじるしく文学によって彩れていることがわかる。」*3

このような考え方を持つ葦平ですが、自らの小説に自らが現れ、舞台(シーン)を埋めることになりました。

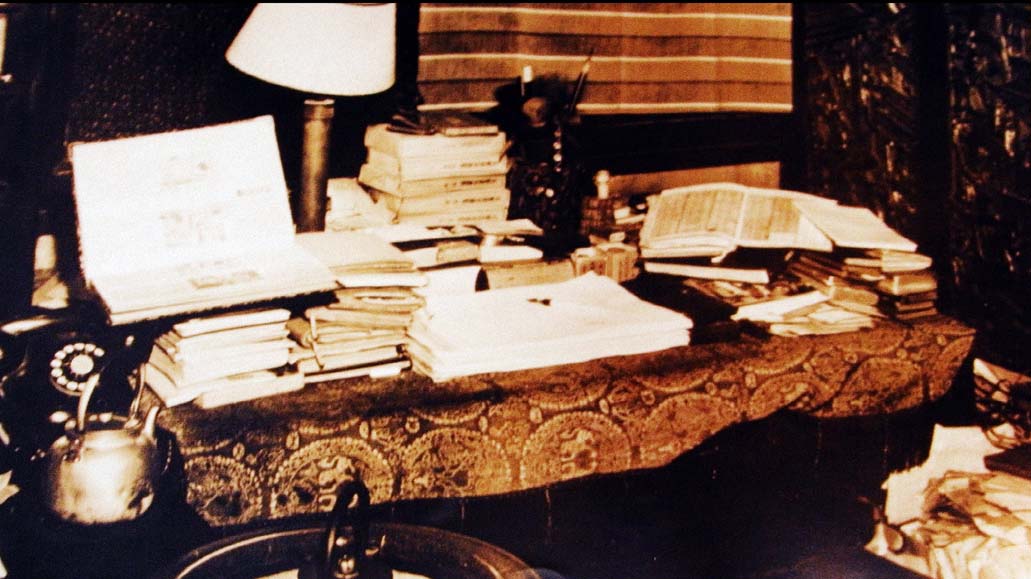

火野葦平の書斎

© 河伯洞小説 の舞台が映画に

最初の試みは、1951年の映画、「遊侠往来」に登場する野球のアンパイヤの役でした。 この映画の前編である「新遊侠伝」は、若松で初めて映画のロケが敢行されましたが、葦平は東京にいたため若松での様子を知らないまま演じることになりました。

その時の事情が詳しく語られています。

「眼をひっぱりあけたり、笑ったり、泣いたりするような、いろいろな表情や、台詞、しぐさのいる役はとてもできないが、アンパイヤなら、野球の選手をしたこともあるので、できるだろうと思ったのである。

ところが、私の出るのは嵐の日である。

日ごろ仲のわるい岡源組と橋伝組の両チームが、野球最中に暴風雨が来てもなお意地づくで続行し、遂に喧嘩になるといシーン。

いづれ雨風はポンプや扇風機を使って補えるとしても、陽のかんかん照ってる日では実感がない。

そこで空が曇ったら迎えに行きますといことで、四五日待ったが、一向に雲る様子がない。

そのうち、選挙のためどうしても帰郷しなくてはならなかったので、晴天ではあったが撮影することになった。

それでもやっぱり日中は具合が悪いので、陽が傾くのを待った。

やがて日没ちかくになったが、また春の夕陽が強すぎるのでサーカスの掛け小屋のようなテントを高く張りめぐらして、陽をさえぎった。

それから、ポンプの水に扇風機の風を吹きつけて嵐の場面となる。私はびしょぬれである。もっとも衣裳は借りものであるから苦にはならない。

すると、佐伯監督が、折角だから顔に泥をぶつけさせて下さいという。泥たんぼのなかで大喧嘩がはじまり、とめようとするアンバイヤの顔に泥のとばっちりがかかるという趣向らしい。

もうやけ糞だから、どうにでもしておくれといった。

地面から濡れた泥をつかみあげた助監督か誰かが、私にお辞儀をして、すみません、投げさせていただきます、という。本番になる。

ペタッと右頬から首すじにかけて冷たい土がとんで来た。やれやれすんだと思ったら、取りなおしとのこと。顔に二度も泥を塗られたのは生れてはじめてである。

役者も楽ではない。あとで完成された映画を見て冷汗が出た」*4

自分が演じた空間(シーン)は、この映画の監督の佐伯清に委ねるしかありません。葦平の冷や汗は、この映画を見て感じていただければと思います。

東京農大において

© 河伯洞

東京農大において

© 河伯洞自作 自演

その後、もっと冷や汗の連続になったのではと思う映画があります。それは1954年の映画、「花と龍」です。原作の小説の舞台は「新遊侠伝」と同じ若松ですが、それ以上に実在の人物(特に両親)と風景が文字に封じこまれ、若松ロケが中心になって映画化されました。 葦平にとっては大事な映画であった証に、この映画に「九州文学」の朋友の劉寒吉、岩下俊作、原田種夫とその仲間たち10名以上がエキストラで参加しました*5。

主人公の玉井金五郎が入院して退院するシーンでした。 葦平はというと波島親分の役を演じています。

本人の記録です。

「宴の場をセットで撮ったが、私の隣りに、佐々木孝丸さんがいた。この原作は私の両親をモデルにしたものだが、私は亡父玉井金五郎の敵方の親分になり、敵の巨頭役の佐々木さんに、「早く玉井を片づけておくんだったなぁ」というのである。 ところが、そういったあと、無言の思い入れの芝居があるのが、どうにもやれないのである。 カメラがこっちを向き、ジーッと鳴っていると、ソワソワしてしまう。 そこで、台詞をいったあとはカメラを佐々木さんだけに当ててもらうことにした。 すると、カケダシの癖に監督に注文して、カットを二つに割らせる俳優ははじめてだと笑われた。」 *6

この映画でも演じることは難しいと語っています。自分の小説に封じこんだ人と空間そのものが、佐伯清監督によって葦平や朋友までフィルムに刻まれました。

自分の原作が新たな形で映画に生まれ変わることが刺激的にあったのでしょう。

時代を超えて色褪せない葦平の空間が、初代の「花と龍」にあると思います。

葦平が亡くなる1960年まで自作自演の映画は6本でした。なお、朋友の岩下俊作の原作で度々映画化された「無法松の一生」に「九州文学」の面々が出演したという記録は見当たりませんでした。

「花と龍」のセットでの撮影

左から、火野葦平、佐々木孝丸、佐伯清

© 河伯洞

「花と龍」のセットでの撮影

左から、沢彰謙、火野葦平、佐々木孝丸、千石規子

© 河伯洞精霊 の空間

1969年に公開された映画、「花と龍」の主役を演じた高倉健さんが記録されたロケ日記*7があります。

■1969年4月17日(木)

「クランクイン。今日の撮影は映画のファーストシーン。

四国の田舎から親友だった二谷(注:二谷英明)さんを頼って若松へ出てくるところ。

「花と竜」は今度で4度目の映画化となり、今まではやくざ否定の形をとってきたが、今回はありのままで描く。

原作がしっかりしているので、やりやすい。」

■1969年4月18日(金)

「昨日の撮影があまり進まなかったので、その分ハッスル。午前中、ゴンゾといわれる石炭運びの練習、午後はその撮影。

高校時代、第一港運(注:今回のロケで非常に協力してくれた会社)へ通っていたのですぐにさまになった。」

若松で若い頃にゴンゾーの経験がある高倉健さんが、ロケで火野葦平原作の「花と龍」の何を伝えれば良いのかをしっかりと理解した感じのする日記でした。

「花と龍」の小説*8から抜粋、

「聯合組事務所は海岸通りにある。そこには、弁財天宮があって、通常「弁財天浜」と呼ばれている。道幅が一間あまりしかなく、風と波のはげしいときは湾内の海水がしぶきになって、店の中まで入って来る。 今日は波が静かで、林立した帆船の櫓(ほばしら)も、じっとしていた。」短い文章を白紙のキャンバスにして、監督、脚本家、俳優たちがそれぞれに洞海湾での出来事(静かさや激しさ)を、各作品の中で表現されているんだと知っていれば観賞の仕方(見方)も違ってきます。

再度、高倉健さんのロケ日記から

■1969年4月27日(日)「ゴンゾ長屋。渡し場など一日中転々と動く。星さんと二谷さんの健闘に感謝。」

この日記と小説のシーンは予告編をご覧いただくと良いかと思います。

「日本侠客伝 花と龍」

公開:1969年5月31日、監督:マキノ雅弘、©東映

もうひとつ、この映画とほぼ同時期に公開された「日本女侠伝 侠客芸者」は、ある時期の若松の空間を垣間見ることができる映画だと思います。特に藤純子さんが演じる芸者の舞の演技には感銘を受けました。 現代にこのシーンを再現できる方はいるのでしょうか。なお、若松白山神社でのロケで高倉健さんと共演のシーンがありますが、多忙な高倉さんにありましたので「日本侠客伝 花と龍」の撮影と併行して撮影されたと思います。

「日本女侠伝 侠客芸者」

公開:1969年7月31日、監督:山下耕作、©東映

今まで、若松ロケで作られた映画はたくさんありますが、原作や映画のストーリー(脚本)に注視すれば共通する要素があると思います。みなさんも、ぜひ映画を見て考察してみてください。