本研究会は、照葉樹林帯と周辺地域を含む東アジアの生活文化を実地調査や探検をとうして文理融合で考究します。

右はスラウェシ島でのタケ紐を使ったイネの収穫。

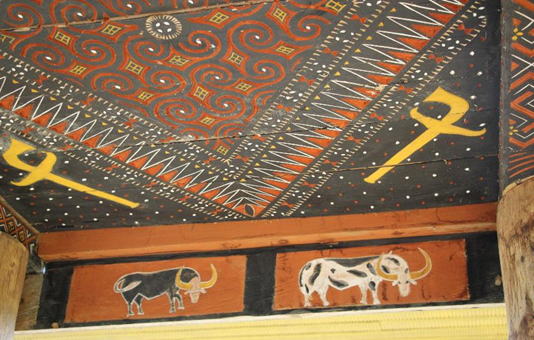

下はスラウェシ島のスイギュウを映したトコナンの壁画

このホームページのいかなる記事も複写・転載を禁じます。質問等は、管理者宛に連絡して下さい。

このホームページのいかなる記事も複写・転載を禁じます。質問等は、管理者宛に連絡して下さい。最新情報 2024年研究集会は終了しました。 日時 2024年10月5日 東京農業大学世田谷キャンパスにて 特別講演 「クスノキの遺伝的分化と集団維持」 東京農業大学地域環境科学部 亀山慶晃教授 一般講演 研究発表ほか 詳細は研究会ニュースレター22号参照 大阪公立大学の大学史資料室から発行された資料室News Letter No.2に中尾佐助コレクションが紹介されています。 手書きのノートとスライド画像が掲載されています。pdfファイルはここをクリックしてください。 引き続いてNews Letter 8に『探検の時代の科学的研究 ヒマラヤと華北の植物」が紹介されています。ここにpdfファイルを張っています。 マナスル52と53のカラー化画像はまもなく公開予定です。戦後まもなくの中央ネパールのマナスルとアンナプルナとガネシュの様子がわかります。 照葉樹林文化研究会サテライト研究集会を共催しました。詳細はここを参照 照葉樹林文化研究(会員ページ) クリック後パスワードを入力して下さい。 会費振込先 このページ下の方「会員登録」の部分にあるファイルに記載しています。 投稿規定・執筆要領 原稿送付先 編集委員長代行 hyama0120アットgmail.com 『照葉樹林文化論の源流 中尾佐助文献・資料総目』の修正 追記解説一覧

|

|

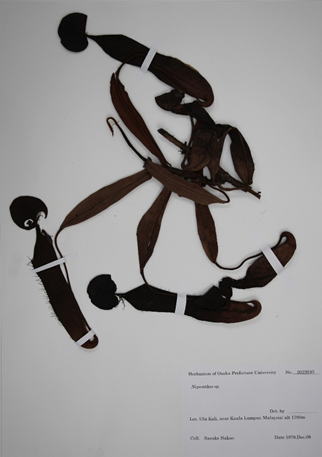

紹介:中尾佐助の探検記録 中尾佐助作成の腊葉標本から 東ネパールで採集されたシャクナゲ標本やインド・アッサムでの浮きイネと浮きヒエも保管されています。大阪公立大学大学史資料室ニュースレターで紹介中 探検学の時代(内モンゴルのユーマイとマナスルのシャクナゲ) アフラシア熱帯低地の植物標本 以下継続予定 アズキ類とヒエ属植物の種子保存など紹介予定です。Dr.

Michael収集の標本や館岡先生、笠原先生参照の標本のほか、アフリカ、南北アメリカ産の標本も紹介予定です。 |

||

|---|---|---|

|

|

|

|

東南アジア1978での採集品 |

西アフリカ1968での採集品 |

|

| マレーシアを訪れた中尾は、ウル・カリの森でネペンテス(ウツボカズラ)などを見ている。着生ランやツツジの仲間も採集されている。 |

ビヒコンとパラコンの間でみたシアバターの木。スライドDBにはコーラの木やナツメヤシがある。アフリカ探検では、雑穀やイモ類のほか樹木につく果実の利用を注視している。 | |

| 研究会からの出版 『「中尾佐助 照葉樹林文化論」の展開ー多角的視座からの位置づけ』(北海道大学出版会)の著者割引購入できます。希望される方は会員からの紹介と出版元へお知らせ下さい。添付のCDに中尾佐助撮影の画像が「中尾スライドセレクション600」として収録されています。 |

|

沿革

研究会ニュースレター

中尾佐助スライド・ワンショット 会員ページへ移動しました。

研究会の運営 研究会規約など

運営組織

代表世話人(会長、中尾アーカイブス連絡兼務) 山口裕文(大阪府立大学名誉教授)

世話人(編集企画担当) 大野朋子(神戸大学人間発達環境学研究科)

世話人(中尾アーカイブス連絡担当)横井修司(大阪公立大学農学研究科)

世話人(渉外担当) 宮浦理恵(東京農業大学国際食料情報学部)

世話人(学術情報公開担当) 小島篤博(大阪公立大学人間システム科学研究科)

世話人(集会担当) 鈴木貢次郎(東京農業大学造園科学科)

世話人(経理担当) 前中久行(大阪府立大学元教授)

会計監査 上田善弘(元岐阜県立国際園芸アカデミー元学長)・大沢良(元筑波大学)

活動 登録会員の勧誘・中尾DBの研究閲覧用IDの発給 研究者登録者はスライドの精密画像を大阪公立大学の学外から閲覧できます。

会員登録:様式ファイルを会長(本ページ最下部のアドレス)へ送付してください(様式:ワード pdf)。

会員ページへのパスワードで電子ジャーナルを閲覧できます。

2022年度からは年会費1000円を納入下さい(学生会員無料)。会誌の冊子体(カラー版表紙、本文36ページ)を講読する場合は

1500円です。 創刊号(冊子体)の出版まで会費は据え置きにします。

![]()

カラースライドの公開:中尾スライドDBで閲覧できます。大阪公立大学中百舌鳥図書館のHPを参照して下さい。

モノクロフィルムのDB化:WEBでの公開に向けて電子化を進めています。ブータン1958年のブローニー版は近々公開します。モノクロスライドを閲覧・利用したい場合は府大図書館へ連絡下さい。

フィールドノートのDB化:完了しました。リポジトリの形で公開しています。探検行程のページからアクセスできます。行程表の右側のリンクをクリックすると、フィールドノートを閲覧できます。対馬とネパール1953のフィールドノートはリンクをクリックして下さい(公開準備中)

![]()