治承四年(1180)9月~10月

1180年9月

信濃で動きが有った。

七日、平家方の笠原頼直が。木曽義仲を攻めようと計画か?、源氏方の村山義直らと、信濃国の市原(長野市市原)で合戦となる。

夜になって劣勢となった、村山義直は義仲に援軍を要請。

義仲が大軍をを率いて駆け付けると、笠原頼直は、越後国の城氏の許へ逃亡。(市原合戦)

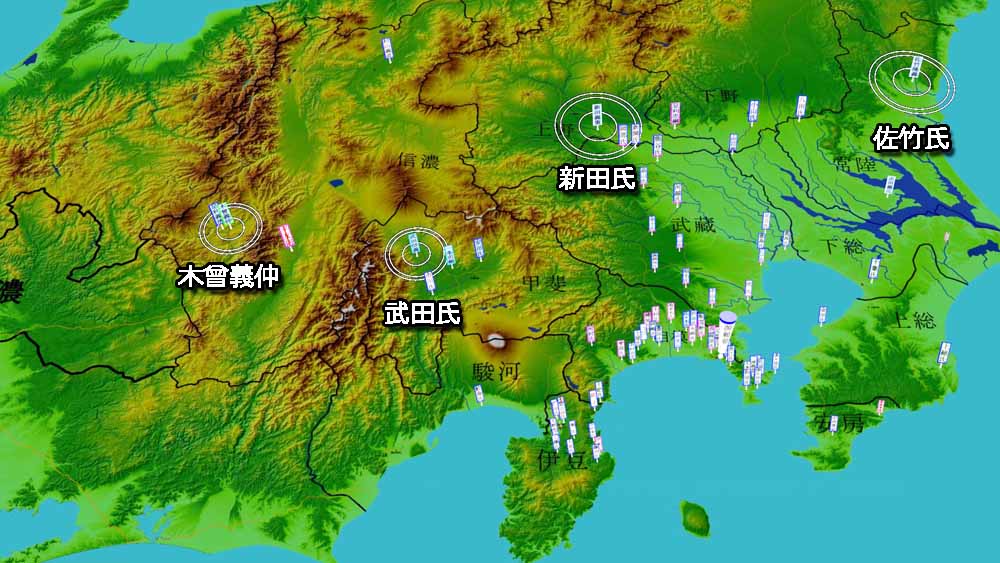

木曾義仲が動き出した。

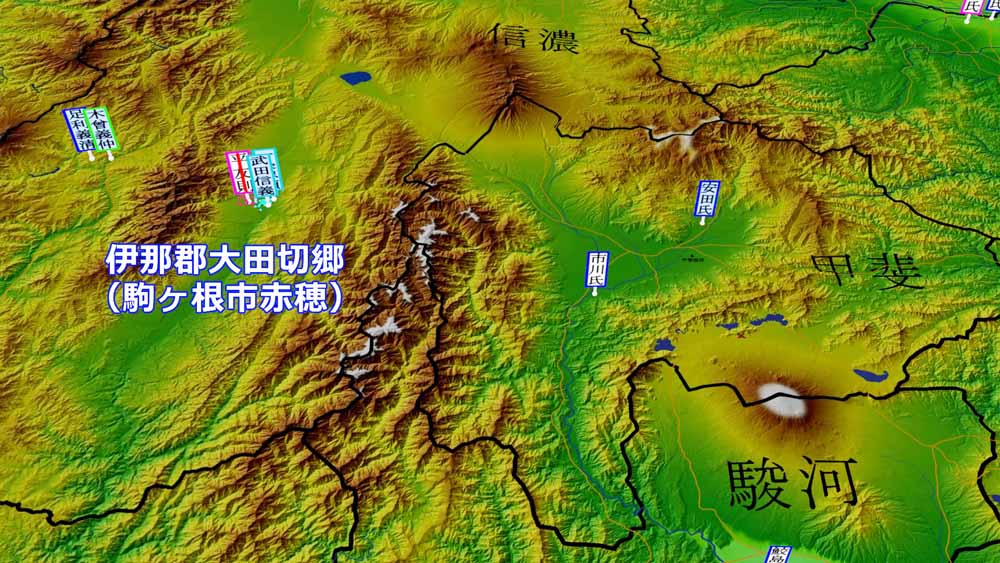

十日、甲斐源氏の武田信義、一条忠頼らは九月に入ると信濃国伊那郡 へ出兵し、九月十日に大田切郷の平家方の平友則を討つ。その後甲斐へ帰還。。

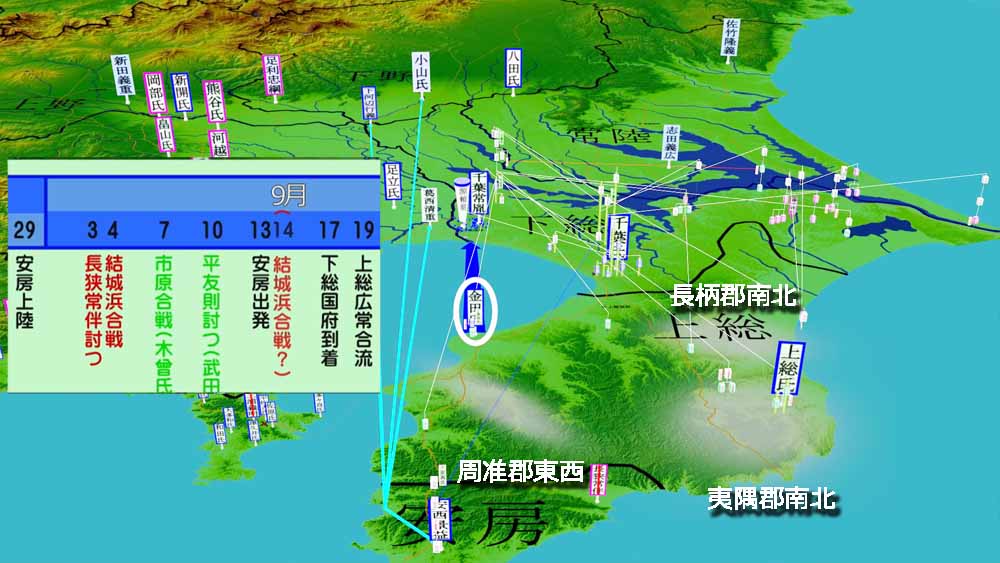

十三日、頼朝が、安房を出発。

十七日、頼朝は、下総国府に到着。

十九日、上総広常は上総国の周東周西(周准郡( すえぐん )東西)、伊南伊北(夷隅郡(いすみぐん)南北)、庁南庁北(長柄郡(ながらぐん)南北)の軍勢を引き連れ頼朝に合流。

『吾妻鑑』では、頼朝が安房を出てから、下総国府へ入るまでの間の動きが不明瞭。

このため、頼朝は金田氏が用意した船で、下総国府へ向かったとする説がある。

こんな流れになるのか

十三日、頼朝安房出発。千葉氏・上総氏が迎えに。

十四日、藤原朝政が千葉荘へ攻め込み、結城浜で合戦。

十七日、頼朝船で上総へ。千葉氏が出迎え。

十九日、上総氏、平氏方を掃討し、頼朝に合流。

流れとしてはスッキリする。

下総国府に到着した頼朝は、ここから先武蔵に軍を進めることができなかった。武蔵には平氏方として戦っていた秩父平氏の畠山氏、河越氏や江戸氏らが居たからである。

頼朝軍は、下総国鷺沼に駐留し武蔵入国の機会をうかがう事になる。

二十八日、頼朝は江戸重長に使いを送り、味方に参加するように。と伝える。

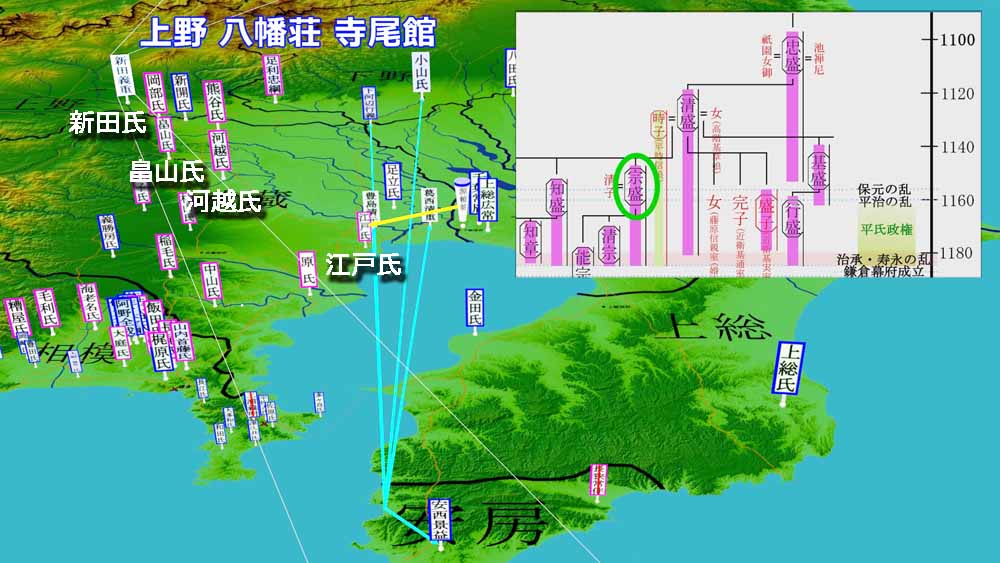

この頃、新田義重は、平宗盛に仕えて在京中に、東国での反乱の報を聞いて下向していたが、頼朝からの手紙に返事を出さずに、上野国八幡荘の寺尾館に籠もって、事の推移を見守っていた。

1180年10月

一日、頼朝の弟阿野全成が鷺沼で頼朝と対面。

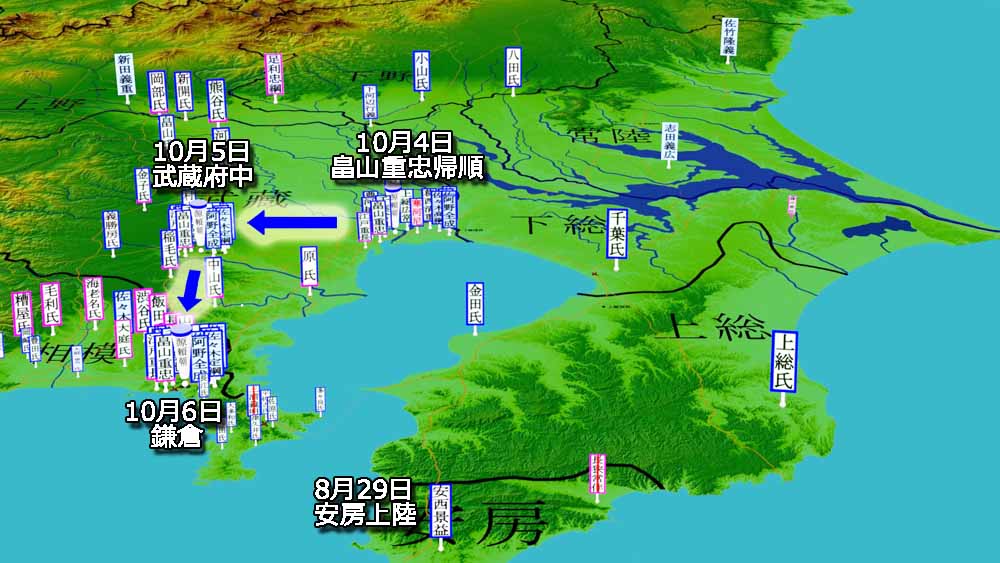

二日、頼朝が下総から武蔵に入る。葛西清重と豊島清元が迎えた。

小山氏は当主・小山政光が大番役で在京中であったため、頼朝は小山朝政に参向を求める書状を送っていたが、八田宗綱の娘で、頼朝の乳母であった、寒河尼が、当時14歳の実子を伴って頼朝の宿所を訪れた。その子は後に頼朝から結城を貰い、結城朝光となる。

四日、畠山重忠は河越重頼、江戸重長とともに長井の渡し(台東区橋場の白髭橋あたり)で頼朝に帰順した。

五日、頼朝、武蔵府中滞在。

六日、頼朝、鎌倉に入る。畠山重忠が先頭に立ち、千葉常胤が殿(しんがり)を務めた。

安房に渡った後、たちまち大軍に膨れ上がり鎌倉入り出来たのは、頼朝の先祖達が関東に残した実績と、平家政権への不満から、関東の武士達が河内源氏の御曹司に賭けたためだろう。

頼朝が直接指揮した戦いを眺めると、

地元の目代の屋敷襲撃では勝利、

本格的な戦となった石橋山の戦いでは敗走、たったこれだけ。

衣笠城の戦いは三浦氏と畠山氏の合戦。

結城浜の合戦は千葉氏・上総氏と藤原朝政の合戦。二つの合戦とも頼朝はノータッチ。

この先、頼朝で大丈夫なのか?

この頃、常陸では佐竹氏が、上野では新田氏が、事の成り行きを見定めている、といった状態であった。

西方では、甲斐の武田氏は領地争いなのか、単発的な戦闘のみであり。

また木曾義仲も、領地争いで劣勢となった同盟関係にある村山氏からの援軍要請を受けて出陣しただけなのか?

どちらも、打倒平氏の大きな動きは感じられない。