治承四年(1180)9月

1180年9月

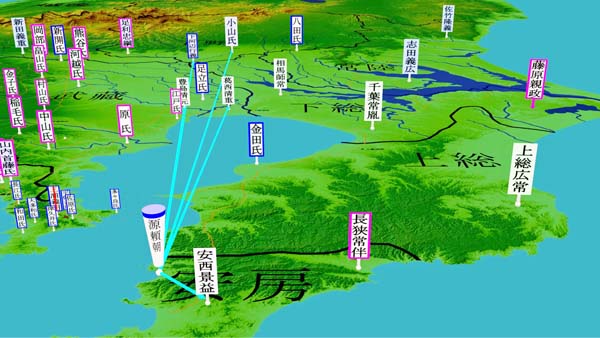

治承四年九月一日、頼朝は、三浦義澄の婿ともいわれる安房国の有力の在地領主、安西景益に書状を送る。

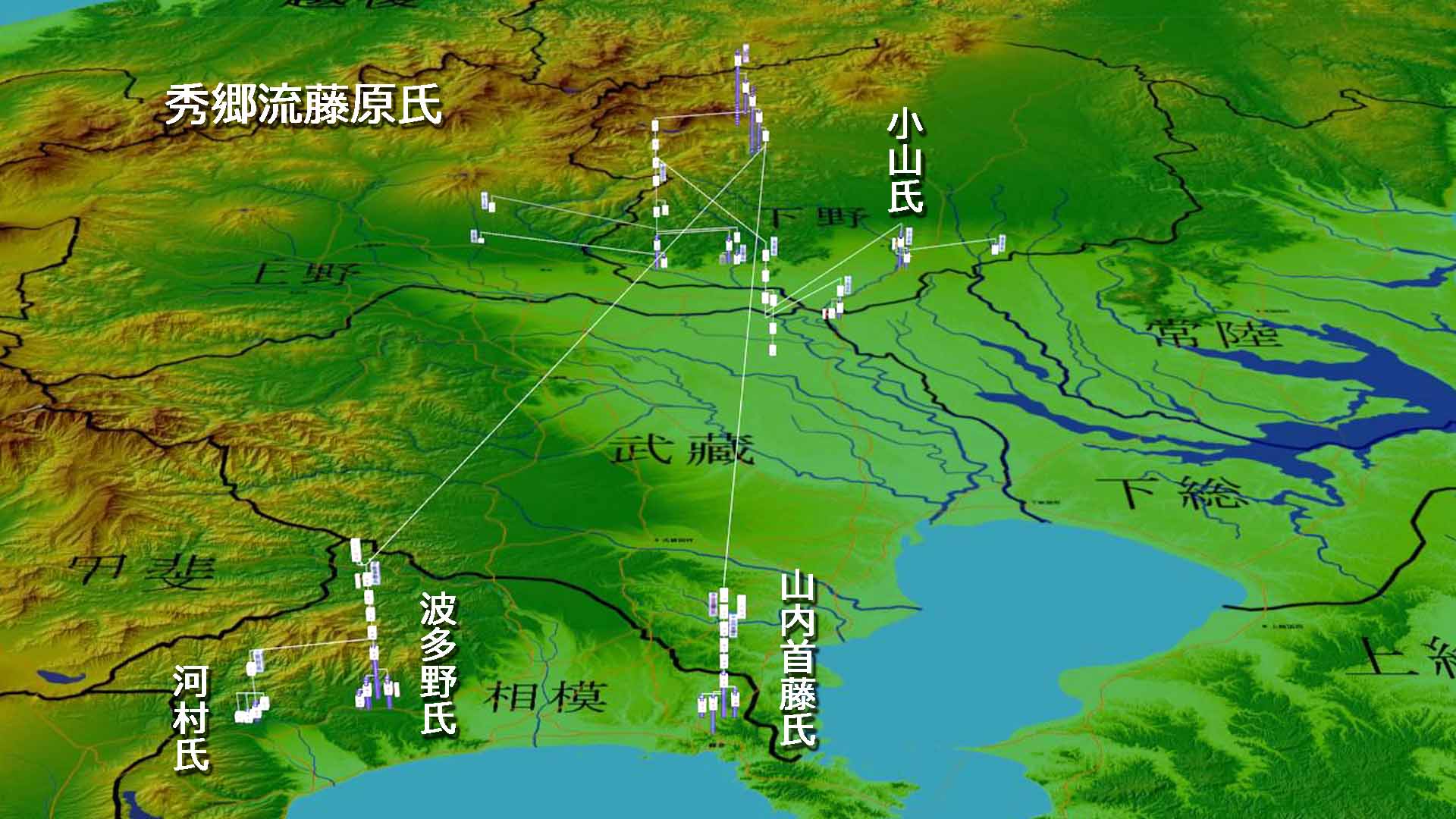

三日、頼朝は、小山朝政、下河辺行平、豊島清元、葛西清重に参向を求める書状を送る。

安房進出をねらう三浦氏と対立していた長狭常伴は、頼朝を襲おうと企てたが、この動きを知った三浦義澄に襲われ討たれた。

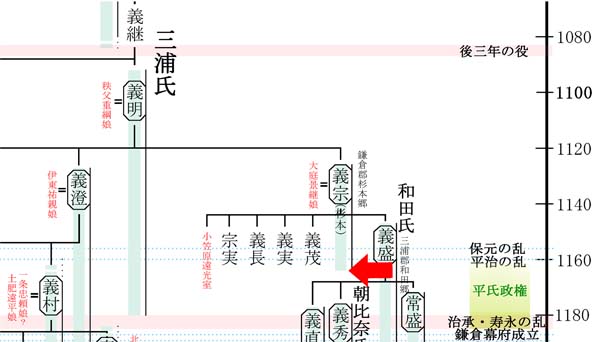

17年前の長寛元年((1163)、三浦義明の長男・義宗が長狭氏を攻めたが討死している。安房進出をねらう三浦氏と長狭氏は因縁の間柄であった。

四日、安西景益は頼朝からの手紙に従い、一族と在庁官人二・三人を引き連れて頼朝のもとに参上する。

ここ迄は良いとして、『吾妻鏡』では功労者である上総広常を否定的に表現しており、寿永二年(1184)の、上総広常誅殺を正当化する布石ではと思われる。

そこで、結城浜の合戦は『源平闘諍録』の内容を参考に追ってゆく。

頼朝を迎えるため千葉常胤が上総に向かった。

藤原親政が、内山館(千葉県匝瑳市内山)から一千余騎の軍勢を率いて、手薄となっていた千葉荘に攻め込む。

知らせを聞き、千葉常胤や上総広常の軍が、千葉荘に戻り合戦となる。(結城浜の合戦)

形勢不利となった藤原親政は千田荘の次浦館に退く。

藤原親政軍には鴨根常房の孫の常継・子常朝・清常・常直、金原常能・子守常、粟飯原家常・子元常・顕常、原氏、海上氏などが従う、彼等は地理的な近さから親政に属したのだろう。海上氏は千葉氏と対立関係にある佐竹氏に接近しており、佐竹忠義の娘を室としている常晴が参戦したと思われる。

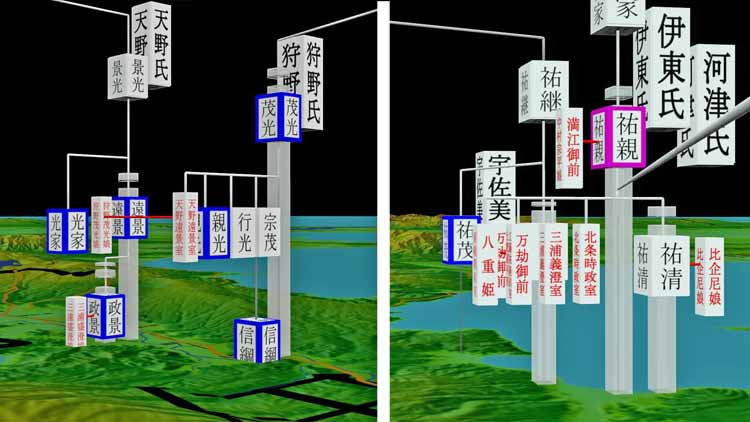

千葉常胤に従ったのは、千葉氏の子供・孫などであった。

上総広常率いる軍勢には金田氏や臼井氏などが付き従っていた。

十数年前、上総常茂は兄・常景と争い殺害した。その後上総氏は弟の広常が掌握。 常茂は大番役のために上洛しおり、平維盛の軍に加わっていたが、その後富士川の戦いで敗走、駿河国鮫島で討ち取られた。常茂の子供達は親とは違う道を選び広常軍に加わっていた。

上総常茂に殺害された常景の子供達も広常軍に加わっていた。しかし頼朝を襲おうとして三浦氏に討たれた長狭氏の血を引いており。兄・常仲は、頼朝の命により十月三日、千葉胤正に討たれた。因縁の間柄であった三浦氏の意向が働いたのかは定かではない。弟・常明の動静は定かではないが、その子・胤明は承久の乱(承久三年(1221))に幕府方として参戦しており、母親が異なるのか?、血筋は続いていた。

大須賀氏は地理的には藤原親政に近いが、上総軍に加わっていた。常信は上総常晴の娘婿。

この結城浜の戦いは、『吾妻鏡』では藤原親政は生け捕りとなったとあり、また上総広常軍は参戦していない。更に合戦は9月14日となっている。

『源平闘諍録』では合戦日が9月4日となっているが、上総広常が態勢を整えるには日が短すぎるようにも思える。

この頃、信濃では別の動きが有った。

七日、平家方の笠原頼直が。木曽義仲を攻めようと計画か?、源氏方の村山義直らと、信濃国の市原(長野市市原)で合戦となる。

夜になって劣勢となった、村山義直は義仲に援軍を要請。

義仲が大軍をを率いて駆け付けると、笠原頼直は、越後国の城氏の許へ逃亡。(市原合戦)

木曾義仲が動き出した。

十日、甲斐源氏の武田信義、一条忠頼らは九月に入ると信濃国伊那郡 へ出兵し、九月十日に大田切郷の平家方の平友則を討つ。その後甲斐へ帰還。。